空き家の冒険

一八九四年春、ロンドン中が注目し、上流社会を震撼させた事件が起きた。名士ロナルド・アデア卿が、極めて異常かつ不可解な状況下で殺害されたのである。事件の詳細は警察の捜査によってすでに公にされているが、その多くは当時伏せられていた。というのも、検察側にとって状況証拠はあまりにも圧倒的で、すべての事実を法廷に持ち出す必要すらなかったからだ。十年近くが経過した今、ようやく私は、この驚くべき事件の全体像を完成させる「失われた環」を語ることを許された。事件そのものも興味深かったが、私にとってはその後に起きた信じがたい出来事に比べれば、取るに足らないものであった。それは、私の波乱に満ちた人生においても、最大級の衝撃と驚きをもたらしたのだ。長い歳月を経た今でさえ、そのことを思うと胸が震え、私の心を完全に呑み込んだ、あの突然の歓喜、驚愕、そして信じ難いという感情の洪水が再び押し寄せてくる。これまで私が折に触れて書き記してきた、ある非凡な人物の思考と行動に興味を示してくださった読者の皆様に申し上げておきたい。私がこの知識を分かち合わなかったことを、どうかお許しいただきたい。もし彼自身の口から発せられた厳格な禁止令がなければ、それを伝えることが私の第一の義務であると考えていたはずだからだ。その禁止が解かれたのは、つい先月の三日のことである。

ご想像の通り、シャーロック・ホームズとの親密な交友は、私に犯罪への深い関心を抱かせた。彼が姿を消した後も、世間を騒がせる様々な難事件の記事を注意深く読み漁ることを怠らなかった。それどころか、一度ならず、自分自身の知的好奇心を満たすため、彼の捜査手法を模倣して事件の解決を試みたことさえある。もっとも、その成果は芳しいものではなかったが。しかし、このロナルド・アデアの悲劇ほど私の心を捉えた事件はなかった。検死審問の証言を読み、氏名不詳の人物による計画的殺人と結論付けられたのを知ったとき、私はシャーロック・ホームズの死によって社会が被った損失の大きさを、かつてないほど痛感した。この奇妙な事件には、彼ならば間違いなく特別な興味をそそられたであろう点がいくつもあった。警察の努力も、ヨーロッパ随一の犯罪捜査専門家である彼の、鍛え抜かれた観察眼と鋭敏な頭脳によって補完され、いや、おそらくは先取りされていたに違いない。私は一日中、往診の馬車に揺られながらこの事件について考え続けたが、納得のいく説明は見出せなかった。繰り返しになるのを承知で、検死審問が終わった時点で公になっていた事実を、ここに要約しておこう。

ロナルド・アデア卿は、当時オーストラリア植民地総督であったメイヌース伯爵の次男であった。アデア卿の母は白内障の手術を受けるためにオーストラリアから帰国しており、息子のロナルド、娘のヒルダと共にパーク・レーン四二七番地に暮らしていた。この青年は上流社会に身を置き、知る限り敵はおらず、これといった悪癖もなかった。カーステアズのイーディス・ウッドリー嬢と婚約していたが、数ヶ月前に双方合意の上で解消しており、それが深い心の傷を残した形跡もなかった。それ以外では、彼の生活は穏やかで型にはまったもので、物静かな性格で感情を表に出すことも少なかった。しかし、こののんびりとした若い貴族に、死は一八九四年三月三十日の夜、十時から十一時二十分の間に、最も奇妙で予期せぬ形で訪れたのである。

ロナルド・アデアはカード遊びを好み、常にプレイしていたが、身を滅ぼすほどの大きな賭けはしなかった。彼はボールドウィン、キャヴェンディッシュ、バガテルという三つのカードクラブの会員だった。事件当日の夕食後、彼はバガテル・クラブでホイストを一勝負していたことがわかっている。午後の部にも参加していた。一緒にプレイしたマレー氏、ジョン・ハーディ卿、モラン大佐の証言によれば、ゲームはホイストで、カードの出方はほぼ互角だったという。アデアは五ポンドほど負けたかもしれないが、それ以上ではなかった。彼の財産は相当なものであり、その程度の損失が彼に影響を与えるはずもなかった。彼はほぼ毎日どこかのクラブでプレイしていたが、慎重なプレイヤーで、たいていは勝ち越して席を立つのが常だった。証言によれば、数週間前にはモラン大佐と組んで、ゴッドフリー・ミルナーとバルモラル卿から一度の勝負で四百二十ポンドもの大金を手に入れていたという。以上が、検死審問で明らかになった彼の最近の動向である。

犯行の夜、彼はちょうど十時にクラブから帰宅した。母親と妹は親戚の家で夜を過ごすため外出中だった。メイドの証言では、彼が二階の、普段は居間として使っている表の部屋に入る音を聞いたという。メイドはそこに暖炉の火を熾していたが、煙がひどかったため窓を開けておいた。十一時二十分、メイヌース夫人と娘が帰宅するまで、部屋からは何の物音も聞こえなかった。おやすみの挨拶をしようと、夫人が息子の部屋に入ろうとした。ドアは内側から鍵がかけられており、呼びかけにもノックにも応答はなかった。助けを呼んでドアをこじ開けると、哀れな若者はテーブルのそばに倒れていた。頭部は炸裂するリボルバー弾によって無残に破壊されていたが、室内にはいかなる種類の武器も見当たらなかった。テーブルの上には十ポンド紙幣が二枚と、金貨銀貨合わせて十七ポンド十シリングが、金額ごとに小さな山に分けて置かれていた。また、一枚の紙にはいくつかの数字とクラブ仲間の名前が記されており、死ぬ直前にカードの勝ち負けを計算しようとしていたのではないかと推測された。

状況を詳細に調べれば調べるほど、事件は複雑さを増すばかりだった。第一に、若者がなぜ内側からドアに鍵をかけたのか、その理由が説明できなかった。犯人がそうして、その後窓から逃げた可能性も考えられた。しかし、窓から地面までの高さは少なくとも二十フィート[訳注: 約6メートル]あり、下には満開のクロッカスの花壇が広がっていた。花も土も荒らされた形跡はなく、家と道路を隔てる細い芝生の上にも足跡はなかった。とすれば、ドアに鍵をかけたのは若者自身ということになる。だが、一体どうやって殺されたのか? 痕跡を残さずに窓まで登れる者などいるはずがない。仮に誰かが窓越しに発砲したとすれば、リボルバーでこれほど致命的な傷を負わせることができるとは、よほどの射撃の名手に違いない。それに、パーク・レーンは人通りの多い大通りで、家から百ヤードも離れていない場所に辻馬車の乗り場がある。誰も銃声を聞いていないのだ。にもかかわらず、そこには死体があり、弾頭が潰れてきのこ状になるソフトノーズ弾特有の形状をしたリボルバー弾があった。それが、即死は免れない傷をもたらしたのである。これがパーク・レーン事件の謎の全貌であり、動機が全く見当たらないことで、事態はさらに複雑になっていた。先にも述べた通り、若きアデアには敵らしい敵もおらず、部屋の金品や貴重品が持ち去られた形跡もなかったからだ。

私は一日中、これらの事実を頭の中で反芻し、すべてを矛盾なく説明できる理論を打ち立てようと試みた。そして、亡き友がすべての捜査の出発点だと断言していた「最も抵抗の少ない線」を見つけ出そうとした。正直に言って、ほとんど進展はなかった。夕方、公園を散策し、六時ごろにパーク・レーンのオックスフォード・ストリート側のはずれにたどり着いた。舗道には浮浪者の一団がいて、皆が一つの窓を見上げていた。それが私が見に来た家だと教えてくれた。色眼鏡をかけた背の高い痩せた男が、私服刑事だと私は強く疑ったが、何やら持論を指し示しながら説明しており、他の者たちは彼の話を聞こうと周りに群がっていた。私はできるだけ彼に近づいたが、その見解は馬鹿げているとしか思えず、うんざりして再びその場を離れた。その時、私の後ろにいた、背の曲がった年老いた男にぶつかってしまい、彼が抱えていた数冊の本を地面に落としてしまった。本を拾い上げながら、そのうちの一冊のタイトルが『樹木崇拝の起源』であったことを覚えている。この男は、商売か趣味か、いずれにせよ珍しい本を集めている哀れな愛書家に違いない、と私は思った。私はこの不慮の事故を詫びようとしたが、私が不運にも手荒く扱ってしまった本は、持ち主の目には非常に貴重な品であることは明らかだった。彼は軽蔑の唸り声をあげると踵を返し、その曲がった背中と白いもみあげが人込みの中に消えていくのが見えた。

パーク・レーン四二七番地の観察は、私が興味を抱いていた問題の解明にはほとんど役立たなかった。家は低い壁と柵で通りから隔てられており、その高さは全体で五フィートもなかった。したがって、誰かが庭に侵入するのは極めて容易だったが、窓にたどり着くのは全く不可能だった。雨樋もなければ、どんなに身軽な男でもよじ登る助けになるようなものは何もなかったからだ。ますます謎は深まるばかりで、私はケンジントンへの帰路についた。書斎に入って五分も経たないうちに、メイドが入ってきて、面会を求める人がいると告げた。驚いたことに、それは他ならぬ、あの奇妙な年老いた本の収集家だった。白髪の額縁からのぞく鋭く皺だらけの顔、そして少なくとも一ダースはある貴重な本を右脇にしっかりと抱えていた。

「お会いできて驚かれたでしょうな」と、彼は奇妙なしゃがれ声で言った。

私はそれを認めた。

「いやはや、わしにも良心というものがありましてな。あなた様がこの家に入られるのを偶然お見かけし、後からよろよろとついてきたのですが、こう思ったのです。あの親切な紳士のところへちょっと立ち寄って、先ほどの無礼な態度は悪気があったわけではないこと、そして本を拾ってくださって大変感謝していることをお伝えしよう、と。」

「些細なことを気にしすぎですよ」と私は言った。「失礼ですが、どうして私が誰だかお分かりになったのですか?」

「ええ、旦那様、もし差し出がましくなければ、わしはご近所さんでしてな。チャーチ・ストリートの角に小さな本屋を構えております。いつでもお越しくだされば、これほど嬉しいことはございません。ひょっとして、旦那様も収集家でいらっしゃいますかな。ここに『英国の鳥類』、『カトゥルス』、『聖なる戦い』――どれも掘り出し物ですぞ。この五冊があれば、そちらの二段目の棚の隙間がちょうど埋まります。見栄えがよろしくないでしょう、旦那様?」

私は後ろの飾り棚を見るために首を動かした。そして再び向き直った時、書斎のテーブルの向こうに、シャーロック・ホームズが微笑みながら立っていた。私は立ち上がり、全くの驚愕のうちに数秒間彼を見つめた。そして、生まれて初めて、そして後にも先にもないことだが、私は気を失ってしまったようだ。確かに灰色の霧が目の前で渦を巻き、それが晴れると、襟元が緩められ、ブランデーの痺れるような後味が口に残っていた。ホームズが私の椅子にかがみ込み、フラスコを手にしていた。

「ワトソン君」懐かしい声が言った。「本当に申し訳ない。君がこれほど動揺するとは、思いもしなかった。」

私は彼の両腕を掴んだ。

「ホームズ!」と私は叫んだ。「本当に君なのか? 本当に生きているのか? あの恐ろしい奈落の底から、這い上がることができたというのか?」

「待ってくれ」と彼は言った。「本当に、話ができる状態かね? 私の不必要に芝居がかった再登場で、君に深刻なショックを与えてしまったようだ。」

「大丈夫だ。だが、本当に、ホームズ、自分の目が信じられない。ああ、なんてことだ! 君が――他の誰でもない君が――私の書斎に立っているなんて。」

私は再び彼の袖を掴み、その下の細く、筋張った腕を感じた。「なるほど、幽霊ではないらしいな」と私は言った。「親友よ、君に会えて本当に嬉しい。座ってくれ。そして、あの恐ろしい裂け目からどうやって生還したのか、話してくれ。」

彼は私の向かいに座り、昔ながらの無頓着な様子で煙草に火をつけた。古本屋の着古したフロックコートを着ていたが、その人物の残りの部分は、白髪の山と古い本となってテーブルの上に置かれていた。ホームズは以前よりもさらに痩せ、鋭さを増していたが、その鷲鼻の顔には死人のような蒼白さが浮かんでおり、最近の生活が健康的なものではなかったことを物語っていた。

「体を伸ばせて嬉しいよ、ワトソン」と彼は言った。「背の高い男が何時間も続けて身長を一フィートも縮めなければならないのは、冗談ではないからな。さて、親友よ、説明のことだが、もし君の協力を得られるなら、我々の前には困難で危険な一夜の仕事が待ち構えている。その仕事が終わってから、状況のすべてを話した方が良いかもしれない。」

「好奇心でいっぱいだ。今すぐ聞きたい。」

「今夜、私と来てくれるかね?」

「いつでも、どこへでも。」

「まさに昔のようだ。出かける前に、軽く夕食をとる時間はあるだろう。さて、あの裂け目のことだ。そこから抜け出すのは、さして難しいことではなかった。理由は至って簡単、私はそもそも中に落ちてなどいなかったのだから。」

「落ちていなかった?」

「そうだ、ワトソン。私は決して落ちてはいない。君への書き置きは、全くの真筆だ。今は亡きモリアーティ教授の、どこか不吉な姿が安全へと続く細い小道に立ちはだかっているのを見たとき、私は自分のキャリアもこれで終わりかと、ほとんど疑わなかった。彼の灰色の瞳に、非情な決意を読み取った。そこで、彼と二言三言言葉を交わし、君が後に受け取ることになる短い手紙を書く許可を、丁重に得たのだ。私はそれを煙草入れとステッキと共に残し、小道を進んだ。モリアーティは私のすぐ後ろについてきた。道の終点に着いたとき、私は追い詰められた。彼は武器を抜かなかったが、私に突進し、その長い腕で私を抱きしめた。彼は自分のゲームが終わったことを悟り、ただ私に復讐することだけを望んでいた。我々は二人、滝の縁でよろめいた。しかし、私にはバリツ、つまり日本の武術の心得が多少あってね。これが一度ならず役に立っている。私は彼の掴みからするりと抜け出し、彼は恐ろしい叫び声をあげて数秒間狂ったように足をばたつかせ、両手で空を掻いた。だが、どんなにもがいても体勢を立て直すことはできず、そのまま落ちていった。崖の縁から顔を乗り出して、彼が遥か下まで落ちていくのを見届けた。そして岩にぶつかり、跳ね返って水飛沫をあげて水中に消えた。」

私は驚愕しながら、ホームズが煙草をふかす合間に語るその説明に耳を傾けた。

「だが、足跡は!」と私は叫んだ。「私はこの目で見たんだ。二人の足跡が小道を進み、誰も戻ってこなかったのを。」

「こういうことだ。教授が姿を消した瞬間、運命が私に実に類稀な好機を与えてくれたことに気づいた。私の死を誓った男は、モリアーティだけではないと知っていた。少なくとも他に三人はいて、彼らの私への復讐心は、リーダーの死によって増すばかりだろう。彼らは皆、極めて危険な男たちだ。いずれ誰かにやられるに違いない。一方で、もし世間が私の死を確信すれば、彼らは油断し、大胆になるだろう。やがて尻尾を出し、遅かれ早かれ、私は彼らを滅ぼすことができる。その時こそ、私がまだこの世にいることを公表する時だ。脳の働きというのは実に速いもので、モリアーティ教授がライヘンバッハの滝の底に到達する前に、私はこのすべてを考え抜いていたと思う。

私は立ち上がり、背後の岩壁を調べた。君の picturesque [訳注: 絵のように美しい、ここでは「生き生きとした」の意]な事件の記述は、数ヶ月後に大いなる興味を持って読んだが、そこでは壁は切り立っていると断言されていたね。それは文字通り真実ではなかった。いくつかの小さな足場があり、岩棚の気配もあった。崖はあまりに高く、すべてを登り切るのは明らかに不可能だったし、濡れた小道を通って足跡を残さずに進むのも同様に不可能だった。確かに、これまでも何度かやったように、ブーツを逆さまに履くこともできたかもしれないが、一方向に三組の足跡があれば、間違いなく偽装を疑われただろう。総合的に考えて、登るリスクを冒すのが最善だった。楽しい仕事ではなかったよ、ワトソン。滝が足元で轟音を立てていた。私は空想的な人間ではないが、誓って言う。奈落の底からモリアーティが私に向かって叫ぶ声が聞こえるようだった。一度のミスが命取りになる。草の塊が手から抜け落ちたり、濡れた岩の刻み目で足が滑ったりするたびに、もう駄目だと思ったことは一度ならずあった。だが、私は必死に登り続け、ついに数フィートの深さがあり、柔らかな緑の苔で覆われた岩棚にたどり着いた。そこでは人目につかずに、完璧な安らぎの中で横になることができた。私がそこに体を伸ばしていた時、君、親愛なるワトソン、そして君の同行者たちは、私の死の状況を、最も同情的かつ非効率的なやり方で調査していたのだ。

ついに、君たち全員が不可避かつ完全に誤った結論に達し、ホテルへと引き上げていった後、私は一人残された。これで私の冒険も終わりだと思っていたが、全く予期せぬ出来事が、まだ驚きが待ち受けていることを私に示した。巨大な岩が上から落下し、私のそばを轟音を立てて通り過ぎ、小道にぶつかり、裂け目へと跳ね返っていった。一瞬、事故だと思ったが、その直後、見上げると、暗くなりゆく空を背景に男の頭が見え、別の石が私が横たわっていたまさにその岩棚、私の頭から一フィートと離れていない場所を直撃した。もちろん、これが意味するところは明らかだった。モリアーティは一人ではなかった。共犯者が――そしてその一瞥だけで、その共犯者がいかに危険な男であるかがわかった――教授が私を襲っている間、見張りをしていたのだ。遠くから、私には見えずに、彼は友人の死と私の脱出を目撃していた。彼は待ち、そして崖の上まで回り道をして、同志が失敗したことを成し遂げようとしたのだ。

考えるのに長くはかからなかった、ワトソン。再びあの険しい顔が崖の上からのぞき、それが次の石の前触れだとわかった。私は小道へと這い降りた。冷静な状態ではできなかっただろう。登るよりも百倍は難しかった。だが、危険を考える暇はなかった。岩棚の縁から両手でぶら下がっていると、別の石が私のそばを唸りながら通り過ぎていったからだ。途中で滑り落ちたが、神の恵みか、私は傷だらけで血を流しながらも、小道に着地した。私は踵を返し、暗闇の中、山々を十マイル走り抜け、一週間後にはフィレンツェにいた。世界中の誰も私の行方を知らないという確信と共に。

私のただ一人の腹心は、兄のマイクロフトだった。君には何度も謝らなければならない、ワトソン。だが、私が死んだと思わせることが何よりも重要だったのだ。そして、もし君自身がそれを真実だと思っていなければ、あれほど説得力のある私の悲劇的な最期の記事を書くことはできなかっただろう。この三年間、何度君にペンを取ろうとしたことか。だが、その度に、君の私に対する愛情が、私の秘密を漏らすような軽率な行動に君を誘惑するのではないかと恐れた。そのために、今夜君が私の本をひっくり返した時、私は君から背を向けた。あの時私は危険に晒されており、君が驚きや感情を表に出せば、私の正体に注意が向けられ、最も嘆かわしく、取り返しのつかない結果につながったかもしれない。マイクロフトについては、必要な資金を得るために彼に打ち明けざるを得なかった。ロンドンでの事態の推移は、私が期待したほどうまくはいかなかった。モリアーティ一味の裁判で、最も危険なメンバーのうちの二人、私自身の最も執念深い敵が、自由の身となってしまったからだ。そこで私は二年間チベットを旅し、ラサを訪れたり、ダライ・ラマと数日を過ごしたりして楽しんだ。シガーソンという名のノルウェー人による驚くべき探検について読んだことがあるかもしれないが、君の友人の消息を受け取っているとは、夢にも思わなかっただろう。その後、ペルシャを抜け、メッカに立ち寄り、ハルツームでカリフと短いが興味深い会見を行った。その成果は外務省に伝えてある。フランスに戻ると、数ヶ月間、南フランスのモンペリエにある研究所でコールタール誘導体の研究に没頭した。これを満足のいく形で終え、ロンドンに残る敵が一人だけになったことを知ると、私は帰国しようとしていた。その矢先、私の行動を早めたのが、この非常に注目すべきパーク・レーン事件のニュースだった。それは事件そのものの魅力で私を惹きつけただけでなく、個人的に極めて特殊な機会を提供してくれるように思えた。私はすぐにロンドンへ渡り、自らベイカー街を訪ね、ハドソン夫人を激しいヒステリーに陥らせ、そしてマイクロフトが私の部屋と書類を寸分違わず昔のままに保存してくれていたことを見出した。そうして、親愛なるワトソン、今日の二時に、私は自分の古い部屋の、古い肘掛け椅子に座っている自分に気づいた。そして、彼が何度もその身で飾ってくれたもう一方の椅子に、旧友ワトソンの姿を見ることができればと、ただ願っていたのだ。」

これが、その四月の夜に私が聞いた驚くべき物語のすべてであった。もし、二度と見ることはないと思っていた、その背の高い、引き締まった姿と、鋭く、情熱的な顔を実際に目にしていなければ、到底信じがたい話だっただろう。彼は何らかの方法で私の身に起きた悲しい死別を知ったようで、その同情は言葉よりも態度に表れていた。「仕事は悲しみに対する最良の解毒剤だよ、ワトソン君」と彼は言った。「そして今夜、我々二人でやるべき仕事がある。もしそれを成功させることができれば、それだけでこの地球上での人間の人生を正当化するに足るものだ。」

私がもっと話してくれと頼んでも無駄だった。「朝になる前に、十分に聞くし、見ることになるさ」と彼は答えた。「我々には話し合うべき過去の三年がある。九時半まではそれで十分だろう。その時間になったら、空き家の注目すべき冒険に出発する。」

その時間、私が彼の隣で辻馬車に乗り、ポケットにリボルバーを忍ばせ、心に冒険のスリルを感じていた時、まさしく昔のようだった。ホームズは冷たく、厳しく、そして沈黙していた。街灯の光が彼の厳格な顔つきを照らすと、眉が思索に沈み、薄い唇が固く結ばれているのが見えた。犯罪の都ロンドンの暗いジャングルで、我々がこれからどんな猛獣を狩ろうとしているのかはわからなかったが、この名人猟師の様子から、その冒険が極めて重大なものであることは確かだった。そして、時折彼の禁欲的な憂鬱を破って浮かぶ皮肉な笑みは、我々の探求の対象にとって、良からぬ前兆であった。

私たちはベイカー街に向かっているのだと思っていたが、ホームズはキャヴェンディッシュ・スクエアの角で馬車を止めた。彼が降りる際、左右を鋭く見渡し、その後のすべての街角で、尾行されていないことを確認するために最大限の注意を払っていることに気づいた。私たちのルートは確かに奇妙なものだった。ホームズのロンドンの裏道に関する知識は並外れており、この時も彼は、私がその存在すら知らなかった厩舎や馬小屋の入り組んだ網の目を、確信に満ちた足取りで素早く通り抜けていった。やがて私たちは、古く陰気な家々が並ぶ小さな道に出た。そこからマンチェスター・ストリートを経て、ブランドフォード・ストリートへと至った。ここで彼は素早く狭い通路に曲がり、木の門を抜けて寂れた庭に入ると、鍵で家の裏口を開けた。私たちは共に入り、彼は背後で扉を閉めた。

そこは真っ暗だったが、空き家であることは明らかだった。剥き出しの床板の上を歩くと、足音がきしんだり、パキパキと鳴ったりした。伸ばした手は、壁紙がリボンのように垂れ下がっている壁に触れた。ホームズの冷たい、細い指が私の手首を掴み、長い廊下を前へと導いた。やがて、ドアの上の薄汚れた欄間窓がぼんやりと見えてきた。ここでホームズは突然右に曲がり、私たちは広く、四角い、何もない部屋に入った。隅は深い影に覆われていたが、中央は向こうの通りの明かりでかすかに照らされていた。近くにランプはなく、窓は埃で厚く覆われていたため、お互いの姿をかろうじて見分けられる程度だった。友は私の肩に手を置き、唇を私の耳に近づけた。

「どこにいるか、わかるかね?」と彼は囁いた。

「間違いなくベイカー街だ」と私は薄暗い窓を凝視しながら答えた。

「その通り。我々はカムデン・ハウスにいる。我々の古い下宿の真向かいに立つ建物だ。」

「だが、なぜここに?」

「あの絵になる建物を、実に素晴らしい眺めから見渡せるからだ。申し訳ないが、ワトソン君、もう少し窓に近づいて、決して姿を見せないように細心の注意を払い、そして我々の古い部屋を見上げてくれないか。君のささやかなおとぎ話の数々の出発点となった場所を。私の三年間の不在が、君を驚かせる力を完全に奪ってしまったかどうか、試してみようじゃないか。」

私はそっと前に進み、見慣れた窓の向こうを見やった。その窓に目が留まった瞬間、私は息を呑み、驚きの声をあげた。ブラインドが下ろされ、部屋には強い光が灯っていた。中に椅子に座っている男の影が、くっきりとした黒い輪郭で、窓という光るスクリーンに投げかけられていた。頭の構え、肩の角張り、顔立ちの鋭さ、見間違えるはずもなかった。顔は半ばこちらを向いており、その効果は、我々の祖父母が額に入れるのを好んだ黒いシルエット画のようだった。それはホームズの完璧な再現だった。あまりの驚きに、私は手を伸ばし、男自身が私の隣に立っていることを確かめようとした。彼は声を殺して笑い、身を震わせていた。

「どうだね?」と彼は言った。

「なんてことだ!」と私は叫んだ。「素晴らしい。」

「我が才気、齢に衰えず、型に嵌まらず、といったところかな」と彼は言った。その声には、芸術家が自らの創造物に対して抱く喜びと誇りが聞き取れた。「実に、私によく似ているだろう?」

「君自身だと誓ってもいいくらいだ。」

「この出来栄えは、グルノーブルのオスカー・ムニエール氏の手柄だ。彼は数日をかけて型取りをしてくれた。蝋でできた胸像だよ。残りは、今日の午後ベイカー街を訪れた際に、私自身が手配した。」

「だが、なぜ?」

「なぜなら、ワトソン君、私が別の場所にいる時に、ある特定の人物たちに私がそこにいると思わせたい、極めて強い理由があったからだ。」

「そして、部屋が見張られていると思ったのか?」

「見張られていると『知っていた』のだ。」

「誰に?」

「私の古い敵たちにだよ、ワトソン。そのリーダーがライヘンバッハの滝に眠る、あの charming [訳注: 魅力的な、ここでは皮肉] な連中にだ。忘れてはならない、私がまだ生きていることを知っていたのは、彼ら、そして彼らだけだった。遅かれ早かれ、彼らは私が自分の部屋に戻ってくると信じていた。彼らは絶えず部屋を監視し、そして今朝、私が到着するのを見たのだ。」

「どうしてわかるんだ?」

「窓から外をちらりと見たとき、彼らの見張りを認識したからだ。パーカーという名前の、まあ無害な男で、絞殺を稼業とし、ジューズ・ハープ[訳注: 口琴]の見事な演奏家だ。彼のことなどどうでもいい。だが、私が大いに気にかけたのは、彼の背後にいる、はるかに手強い人物、モリアーティの親友、崖の上から岩を落とした男、ロンドンで最も狡猾で危険な犯罪者だ。今夜、私を追っているのはその男だ、ワトソン。そして、我々が『彼』を追っていることに、その男は全く気づいていない。」

友の計画が、徐々に明らかになってきた。この都合の良い隠れ家から、監視する者たちが監視され、追跡する者たちが追跡されていた。あそこの角ばった影は餌であり、我々は狩人だった。我々は闇の中で静かに共に立ち、目の前を行き交う人々の急ぎ足の姿を見守った。ホームズは沈黙し、身じろぎもしなかった。しかし、彼が鋭く警戒し、その目が通行人の流れにじっと注がれていることはわかった。寒々しく、風の強い夜で、長い通りを風が鋭く吹き抜けていた。多くの人々が行き交い、そのほとんどはコートや襟巻きに身を包んでいた。一度か二度、同じ人物を前に見たような気がした。特に、通りの少し先にある家の戸口で風を避けているように見える二人の男が気になった。私は友の注意を彼らに引こうとしたが、彼は少し焦れたように声を漏らし、通りを見つめ続けた。彼は何度も足をそわそわさせ、壁を指で素早く叩いていた。彼が不安になり、計画が必ずしも望み通りに進んでいないことは明らかだった。ついに、真夜中が近づき、通りから徐々に人影が消えると、彼は抑えきれない動揺の中で部屋を行ったり来たりし始めた。私が何か言おうとした時、ふと明かりの灯る窓に目を上げ、またしても以前とほとんど同じくらいの驚きを経験した。私はホームズの腕を掴み、上を指さした。

「影が動いたぞ!」と私は叫んだ。

確かに、もはや横顔ではなく、背中が我々の方を向いていた。

三年という月日は、彼の気性の荒々しさや、自分より劣る知性に対する焦燥感を和らげることはなかったようだ。

「もちろん動いたさ」と彼は言った。「私がそんな滑稽なへまをやらかす間抜けだとでも思うのか、ワトソン。あからさまな偽物を立てて、ヨーロッパで最も抜け目のない連中がそれに騙されると期待するような。我々がこの部屋に来て二時間、ハドソン夫人はあの人形を八回、つまり十五分に一度、動かしている。彼女は前から操作する。そうすれば彼女自身の影が見えることはない。……ああ!」

彼は鋭く、興奮した様子で息を吸い込んだ。薄明かりの中、彼の頭が前に突き出され、その全身が緊張で硬直しているのが見えた。外の通りは完全に人気がなかった。あの二人の男はまだ戸口にうずくまっているのかもしれないが、もはや私には見えなかった。すべてが静かで暗く、ただ我々の正面にある鮮やかな黄色のスクリーンと、その中央に浮かび上がる黒い人影だけがそこにあった。完全な静寂の中、再び、あの細く、息の漏れるような音が聞こえた。それは激しく抑えられた興奮を物語っていた。一瞬後、彼は私を部屋の最も暗い隅へと引き戻し、私は彼の警告する手が私の唇に置かれるのを感じた。私を掴む指は震えていた。これほど友が動揺しているのを見たことはなかった。にもかかわらず、暗い通りは依然として寂しく、静まり返ったまま我々の前に広がっていた。

だが突然、彼のより鋭敏な感覚がすでに捉えていたものに、私も気づいた。低く、忍び寄るような音が私の耳に届いた。ベイカー街の方向からではなく、我々が隠れているまさにこの家の裏手からだった。ドアが開き、閉まった。一瞬後、廊下を足音が忍び寄ってきた。音を立てないように意図された足音だったが、がらんとした家の中ではっきりと反響した。ホームズは壁際に身をかがめ、私もそれに倣い、リボルバーの柄を握りしめた。暗闇を透かして見ると、ぼんやりとした男の輪郭が見えた。開いたドアの暗さよりもさらに黒い影だった。彼は一瞬立ち止まり、それから身をかがめ、威嚇するように部屋へと忍び込んできた。この不吉な人影は、我々から三ヤードも離れていない場所にいた。私は彼の飛びかかりに備えて身構えたが、その時、彼が我々の存在に全く気づいていないことを悟った。彼は我々のすぐそばを通り過ぎ、窓辺に忍び寄り、非常に静かに、音を立てずに窓を半フィートほど持ち上げた。彼がこの開口部の高さまで身をかがめると、もはや埃っぽいガラスで遮られることのなくなった街の光が、彼の顔をまともに照らした。男は興奮のあまり我を忘れているようだった。両目は星のように輝き、顔の筋肉は痙攣していた。彼は年配の男で、細く突き出た鼻、高く禿げ上がった額、そして巨大な灰色の口髭を持っていた。シルクハットは後頭部に押しやられ、開いたオーバーコートから夜会服のシャツの胸元が覗いていた。顔はやつれて浅黒く、深く、獰猛な皺が刻まれていた。手には杖のようなものを持っていたが、それを床に置くと、金属的な音が響いた。それからオーバーコートのポケットからずっしりとした物を取り出し、何かの作業に没頭した。その作業は、バネかボルトが所定の位置にはまるような、カチッという鋭く大きな音で終わった。床に膝をついたまま、彼は身を屈め、全体重と力を込めて何かのレバーを操作した。その結果、長く、回転するような、軋むような音が響き、再び力強いカチッという音で終わった。それから彼は体を起こし、私は彼が手にしているものが、奇妙な形をした銃床を持つ一種の銃であることを見て取った。彼は銃尾を開き、何かを込め、遊底を閉じた。そして、身をかがめ、銃身の先端を開いた窓の縁に乗せた。彼の長い口髭が銃床の上に垂れ、目が照準を覗き込むとキラリと光るのが見えた。彼が銃床を肩にしっかりと当てると、満足のため息がかすかに聞こえた。そして、あの驚くべき標的、黄色い背景の黒い人影が、彼の照星の先にくっきりと立っていた。一瞬、彼は硬直し、身じろぎもしなかった。そして、彼の指が引き金にかかった。奇妙な、甲高い風切り音、そして長く尾を引くガラスの砕ける銀色の響き。その瞬間、ホームズは虎のように狙撃手の背中に飛びかかり、彼をうつ伏せに叩きつけた。男はすぐに起き上がり、痙攣的な力でホームズの喉を掴んだが、私はリボルバーの銃床で彼の頭を殴りつけ、彼は再び床に倒れた。私は彼の上に覆いかぶさり、私が彼を押さえつけている間に、友が鋭く笛を吹いた。舗道に駆け足の音が響き、制服警官二人と私服刑事一人が正面玄関から部屋に駆け込んできた。

「君か、レストレード?」とホームズが言った。

「はい、ホームズさん。この仕事は私が引き受けました。ロンドンにお戻りになられて、何よりです。」

「君には少し非公式な助けが必要だと思ったものでね。一年で三件の未解決殺人事件はいただけない、レストレード。だが、モーズリーの謎は、君のいつもの――つまり、まあまあうまく処理したじゃないか。」

私たちは皆立ち上がっていた。捕虜は荒い息をつき、その両脇を屈強な警官が固めていた。すでに通りには数人の野次馬が集まり始めていた。ホームズは窓に歩み寄り、窓を閉め、ブラインドを下ろした。レストレードが二本の蝋燭を取り出し、警官たちはカンテラの覆いを外した。私はようやく、我々の捕虜をじっくりと見ることができた。

我々に向けられたのは、途方もなく精力的でありながら、同時に不吉な顔だった。上半分は哲学者の額、下半分は快楽主義者の顎を持ち、この男は善悪いずれにも大きな素質を持って生まれてきたに違いない。しかし、その冷酷な青い目と、垂れ下がった皮肉なまぶた、獰猛で攻撃的な鼻、そして威圧的で深く皺の刻まれた額を見れば、自然が発する最も明白な危険信号を読み取らずにはいられなかった。彼は我々の誰にも目もくれず、その目は憎しみと驚きが等しく入り混じった表情で、ホームズの顔に釘付けになっていた。「悪魔め!」と彼は呟き続けた。「抜け目のない、賢い悪魔め!」

「やあ、大佐!」とホームズは、乱れた襟を直しながら言った。「『旅の終わりは恋人たちの出会い』と、古い芝居にもある。あなたにお目にかかるのは、ライヘンバッハの滝の上の岩棚で私が横たわっていた時、あのようなご親切をいただいて以来ではないかと思いますな。」

大佐は、まるで夢うつつの人のように、まだ友を見つめていた。「狡猾な、狡猾な悪魔め!」と、彼が言えたのはそれだけだった。

「まだ紹介していませんでしたな」とホームズは言った。「こちらが、皆さん、セバスチャン・モラン大佐です。かつて女王陛下のインド陸軍に所属し、我が東方帝国が生んだ最高の大型獣猟師です。私の記憶が正しければ、大佐、あなたの虎の猟果は未だに破られていないのでは?」

獰猛な老人は何も言わず、ただ仲間を睨みつけていた。その野蛮な目と逆立った口髭は、驚くほど虎そのものに似ていた。

「私のごく単純な策略が、あなたのような年老いた『シカリ』[訳注: インドの狩人]を欺くことができたとは、驚きですな」とホームズは言った。「あなたにはお馴染みの手口でしょう。木の下に子ヤギを繋ぎ、その上でライフルを構えて待ち、餌が虎を誘き出すのを待つ。この空き家が私の木で、あなたが私の虎だ。万一、虎が複数現れた場合に備えて、あるいは、ご自身の狙いが外れるというあり得ない事態を想定して、予備の銃を用意していたのかもしれませんな。ここにいる彼らが」と彼は周りを指した。「私の予備の銃です。全く同じ構図です。」

モラン大佐は怒りの唸り声をあげて前に飛び出したが、警官たちが彼を引き戻した。その顔に浮かんだ憤怒は、見るもおぞましいものだった。

「白状しますが、一つだけあなたに驚かされました」とホームズは言った。「あなたがご自身でこの空き家と、この都合の良い正面の窓を利用するとは、予想していませんでした。私は、あなたが路上から行動するものと想像していました。そこでは友人のレストレードとその陽気な部下たちがあなたを待ち構えていたのですがね。その一点を除けば、すべては私の予想通りに進みました。」

モラン大佐は公式の刑事の方を向いた。

「私を逮捕する正当な理由があるかないかは別として」と彼は言った。「少なくとも、この人物の嘲りを受けるいわれはないはずだ。私が法の手に落ちた以上、物事は法に則って進めてもらいたい。」

「まあ、もっともな言い分だ」とレストレードは言った。「行く前に、何か他に言うことはありますか、ホームズさん?」

ホームズは床から強力な空気銃を拾い上げ、その仕組みを調べていた。

「見事で、他に類を見ない武器だ」と彼は言った。「音もなく、凄まじい威力を持つ。これを故モリアーティ教授の注文で製作した盲目のドイツ人機械工、フォン・ヘルダーを知っている。長年、その存在は承知していたが、実際に手にする機会はこれまでなかった。レストレード、君の特別な注意を喚起しておく。これに合う弾丸も同様にな。」

「その点は我々にお任せください、ホームズさん」とレストレードは言い、一行はドアの方へ移動した。「他に何か?」

「ただ、何の容疑で起訴するつもりか、尋ねたいだけだ。」

「何の容疑、ですか? それはもちろん、シャーロック・ホームズ氏に対する殺人未遂ですよ。」

「そうではない、レストレード。私はこの件で一切法廷に出るつもりはない。君に、そして君だけに、この見事な逮捕の手柄は帰するべきだ。そうだ、レストレード、おめでとう! 君のいつもの、狡猾さと大胆さの幸福な混合によって、彼を捕らえたのだ。」

「彼を! 誰を捕まえたんです、ホームズさん?」

「警察が総力をあげて探し求めていた男――先月三十日、パーク・レーン四二七番地の二階表の開いた窓から、空気銃で炸裂弾を発射し、ロナルド・アデア卿を射殺した、セバスチャン・モラン大佐だ。それが容疑だ、レストレード。さて、ワトソン、もし割れた窓からの隙間風に耐えられるなら、私の書斎で三十分ほど葉巻でも燻らせれば、何か有益な楽しみが得られると思うがね。」

私たちの古い下宿は、マイクロフト・ホームズの監督と、ハドソン夫人の直接的な世話によって、変わらぬままに残されていた。中に入ると、確かに、見慣れないほど整頓されてはいたが、昔ながらの目印はすべて元の場所にあった。化学実験のコーナーと、酸で染みのついた松材のテーブル。棚には、多くの同胞市民が焼き払ってしまいたいと願うであろう、恐るべきスクラップブックと参考書の列。図表、ヴァイオリンケース、パイプ置き――タバコ入れにしていたペルシャスリッパさえも――部屋を見渡すと、すべてが目に飛び込んできた。部屋には二人の住人がいた。一人は、私たちが入ってくるとにこやかに迎えてくれたハドソン夫人。もう一人は、今宵の冒険でかくも重要な役割を果たした、奇妙な偽物だった。それは友を模した蝋色の模型で、実に見事に作られており、完璧な複製品だった。小さな台座テーブルの上に置かれ、ホームズの古いガウンが巧みにかけられていたため、通りからの錯覚は全く完璧だった。

「万事、注意は払ってくださいましたね、ハドソン夫人?」とホームズが言った。

「はい、旦那様。おっしゃられた通り、膝をついてやりましたとも。」

「素晴らしい。見事にやり遂げてくれましたな。弾がどこへ行ったか、ご覧になりましたか?」

「はい、旦那様。残念ながら、あなたの美しい胸像を台無しにしてしまったようです。頭をまっすぐ突き抜けて、壁でぺしゃんこになっていましたから。カーペットから拾い上げました。これです!」

ホームズはそれを私に差し出した。「柔らかいリボルバー弾だ、わかるだろう、ワトソン。これには天才的なひらめきがある。空気銃からこんなものが発射されるとは、誰が予想するだろう? 結構ですよ、ハドソン夫人。ご協力に感謝します。さて、ワトソン、もう一度君の古い席に座ってくれたまえ。君と議論したい点がいくつかあるんだ。」

彼は古びたフロックコートを脱ぎ捨て、今や、自分の肖像から取った鼠色のガウンをまとった、昔ながらのホームズだった。

「あの老練な『シカリ』の神経は衰えていないし、その眼光も鋭さを失っていない」と彼は、自分の胸像の砕けた額を検分しながら、笑って言った。

「後頭部のど真ん中、脳天をまっすぐ貫いている。彼はインド一の射撃手だったし、ロンドンでも彼に匹敵する者はほとんどいないだろう。その名前を聞いたことはあるかね?」

「いや、ない。」

「ふむ、名声とはそんなものか! だが、私の記憶が正しければ、君は一世紀に一人の偉大な頭脳を持っていたジェームズ・モリアーティ教授の名前も知らなかったはずだ。棚から私の人物伝索引を取ってくれたまえ。」

彼は椅子に深くもたれかかり、葉巻から大きな煙の雲を吐き出しながら、気だるそうにページをめくった。

「私のMのコレクションは素晴らしいものだ」と彼は言った。「モリアーティ自身がいるだけで、どの文字も輝かしいものになる。ここには毒殺者のモーガン、忌まわしい記憶のメリデュー、チャリング・クロス駅の待合室で私の左の犬歯をへし折ったマシューズ、そして最後に、今夜の我々の友人がいる。」

彼はその本を差し出し、私は読んだ。

モラン、セバスチャン、大佐。無職。元第1バンガロール工兵隊所属。1840年、ロンドン生まれ。オーガスタス・モラン卿(C.B.、元駐ペルシャ英国公使)の息子。イートン校及びオックスフォード大学卒業。ジョワキ遠征、アフガン戦争、チャラシアブ(殊勲者公式報告書に記載)、シェルプール、カブールに従軍。著書に『西ヒマラヤの大型獣』(1881年)、『ジャングルでの三ヶ月』(1884年)。住所:コンジット・ストリート。所属クラブ:アングロ・インディアン、タンカーヴィル、バガテル・カード・クラブ。

欄外には、ホームズの正確な筆跡でこう書かれていた。

ロンドンで二番目に危険な男。

「これは驚きだ」と私は本を返しながら言った。「この男の経歴は、名誉ある軍人のものだ。」

「その通りだ」とホームズは答えた。「ある時点までは、彼は順調だった。彼は常に鉄の神経を持つ男で、手負いの人食い虎を追って排水溝に這って入った話は、今でもインドで語り継がれている。ある種の木はな、ワトソン、一定の高さまで成長すると、突然、見苦しい奇形を発達させることがある。人間にもしばしば見られることだ。私には一つの持論がある。個人はその成長において、自らの祖先の全過程を体現しており、そのような善悪への突然の転換は、その血統に入り込んだ何らかの強い影響力を示すのだと。その人物は、いわば、自身の家族の歴史の縮図となるのだ。」

「それは少々、空想的に過ぎるのではないか。」

「まあ、固執はしない。原因が何であれ、モラン大佐は道を踏み外し始めた。公のスキャンダルはなかったものの、彼はインドに居づらくなった。彼は退役し、ロンドンに来て、再び悪名を馳せた。この時期に、彼はモリアーティ教授に見出され、しばらくの間、教授の参謀長を務めた。モリアーティは彼に惜しみなく金を与え、並の犯罪者では到底請け負えないような、一、二の非常に高度な仕事にのみ彼を使った。君は一八八七年のローダーのスチュワート夫人殺害事件を覚えているかもしれない。いや? まあ、私はモランがその黒幕だと確信しているが、何も証明できなかった。大佐は実に巧みに隠れていたため、モリアーティ一味が壊滅した時でさえ、我々は彼を罪に問うことができなかった。あの時、私が君の部屋を訪ねた際、空気銃を恐れて鎧戸を閉めたのを覚えているかね? 君は間違いなく、私の空想だと思っただろう。私は自分のしていることを正確にわかっていた。この驚くべき銃の存在を知っていたし、世界最高の射撃手の一人がその背後にいることも知っていたからだ。我々がスイスにいた時、彼はモリアーティと共に我々を追跡し、ライヘンバッハの岩棚で私にあの悪夢の五分間を与えたのは、間違いなく彼だ。」

「私がフランスに滞在していた間、新聞をいくらか注意深く読んでいたとお思いでしょう。もちろん、奴を捕らえる機会を虎視眈々と狙ってね。奴がロンドンで自由でいる限り、私の命などあってなきがごとしだった。昼も夜もその影が私に付きまとい、遅かれ早かれ奴に好機が訪れたはずだ。私に何ができただろう? 見つけ次第射殺するわけにもいかない。それでは私が被告席に立つことになる。治安判事に訴えても無駄だ。彼らにとっては荒唐無稽な疑いにしか聞こえない話に、介入などできはしない。だから私は何もできなかった。だが、犯罪ニュースには目を光らせていた。いずれ奴を捕まえられると知っていたからな。そこへ、このロナルド・アデアの死が報じられた。ついに私の機会が来たのだ。私が知っていることを考えれば、モラン大佐がやったのは確実ではないか? 彼は若者とカードをし、クラブから家まで後をつけ、開いた窓から彼を撃った。疑いの余地はない。あの弾丸だけで、奴の首に縄をかけるには十分だ。私はすぐにこちらへ渡った。歩哨に姿を見られたが、それは承知の上だ。彼が私の存在を大佐に報告するだろうと踏んでいた。私の突然の帰還を、奴が自身の犯罪と結びつけないはずがない。そして、ひどく狼狽するだろう。奴は私を即座に始末しようと試み、そのためにあの殺しの武器を持ち出すに違いないと確信していた。私は窓辺に絶好の的を残し、警察には必要になるかもしれないと警告しておいた――ところでワトソン、君があの戸口に潜む彼らの存在を見抜いたのは、実に的確だった――そして、観察に最適と思われる場所に陣取った。まさか奴が攻撃のために同じ場所を選ぶとは夢にも思わなかったがね。さあ、ワトソン、他に何か説明すべきことは残っているかね?」

「ええ」と私は言った。「モラン大佐がロナルド・アデア氏を殺害した動機が、まだはっきりしません。」

「ああ! ワトソン、そこからは推測の領域に入る。最も論理的な頭脳でさえ誤りを犯しかねない世界だ。現在の証拠から誰もが自らの仮説を立てることができ、君のものが私のものと同じくらい正しい可能性はある。」

「では、あなたは仮説を立てたのですね?」

「事実を説明するのはさほど難しくないと思う。証拠によれば、モラン大佐と若きアデアは、二人でかなりの額の金を勝ち取っていた。さて、モランがイカサマをしていたのは間違いない――それは私もずっと前から気づいていた。思うに、殺害の当日、アデアはモランがイカサマをしていることに気づいたのだ。おそらく彼は内密にモランと話し、自発的にクラブを脱会して二度とカードをしないと約束しない限り、不正を暴露すると脅したのだろう。アデアのような若者が、自分よりずっと年長の著名な人物をいきなり暴露して、醜聞を立てるとは考えにくい。おそらく私が示唆したように行動したのだろう。クラブからの追放は、不正なカードの儲けで生計を立てていたモランにとって破滅を意味する。それゆえ彼はアデアを殺害した。その時、アデアは、パートナーの不正によって得た利益を受け取るわけにはいかないから、いくら返すべきかを計算しようとしていたのだろう。彼は婦人たちに不意に入ってこられ、名前と硬貨で何をしているのかと問い詰められるのを恐れて、ドアに鍵をかけた。これでどうだろう?」

「あなたが真実を言い当てたに違いありません。」

「それは裁判で証明されるか、あるいは覆されるかだろう。いずれにせよ、モラン大佐が我々を悩ますことはもうない。フォン・ヘルダーの有名な空気銃はスコットランドヤード博物館の展示を飾り、そして再び、シャーロック・ホームズ氏は、ロンドンの複雑な生活がかくも豊かに提供してくれる興味深い小問題の数々を調べることに、その人生を捧げられるようになるのだ。」

ノーウッドの建築業者

「犯罪専門家の観点から言わせてもらうと」とシャーロック・ホームズ氏は言った。「惜しまれつつ亡くなったモリアーティ教授の死後、ロンドンは実に面白味のない街になってしまった。」

「あなたに同意する善良な市民は、そう多くはないと思いますがね」と私は答えた。

「まあ、まあ、自己中心的ではいけないな」彼はそう言って微笑み、朝食のテーブルから椅子を引いた。「社会全体が得をしたのは確かで、誰も損はしていない。職を失った哀れな専門家を除いてはね。あの男が暗躍していた頃は、朝刊は無限の可能性を秘めていた。ほんの些細な痕跡、ワトソン、ごく微かな兆候に過ぎないことが多かった。それでも、あの巨大で邪悪な頭脳がそこにいると私に告げるには十分だった。まるで、巣の縁の最も穏やかな震えが、中心に潜む醜悪な蜘蛛を思い起こさせるようにね。こそ泥、理不尽な暴行、目的のない凶行――手がかりを握る者にとっては、すべてがひとつの繋がりを持った全体像として解き明かされる。高等犯罪の世界を科学的に研究する者にとって、ヨーロッパのどの首都も、当時のロンドンが持っていたほどの利点は提供してくれなかった。だが、今は――」彼は肩をすくめ、自らが作り出すのに大いに貢献した現状を、ユーモラスに嘆いてみせた。

私が話しているこの頃、ホームズが戻ってきて数ヶ月が経っており、私は彼の依頼で開業医を売り払い、再びベーカー街の古い部屋を共有するために戻っていた。ヴァーナーという名の若い医師が、私のケンジントンでのささやかな診療所を買い取ってくれたのだが、私が思い切って提示した最高額を、驚くほどあっさりと受け入れた――この出来事は数年後にようやく説明がついた。ヴァーナーがホームズの遠縁であり、金を工面したのは実のところ我が友人だったと知ったのだ。

我々の共同生活の数ヶ月は、彼が述べたほど平穏無事だったわけではない。私の記録を見返すと、この期間には元大統領ムリリョの書類事件や、我々二人の命を危うくしかけたオランダの蒸気船「フリースランド号」の衝撃的な事件も含まれている。しかし、彼の冷徹で誇り高い性質は、世間の称賛といったものを常に嫌い、彼自身やその手法、成功について一切口外しないよう、私に最も厳格な口止めをしていた――この禁止令が、先に説明した通り、今ようやく解かれたのである。

シャーロック・ホームズ氏は、気まぐれな抗議の後、椅子にもたれかかり、ゆったりと朝刊を広げていた。その時、玄関のベルがけたたましく鳴り響き、すぐさま、誰かが拳で外扉を叩いているかのような、空ろな太鼓のような音が続いて、我々の注意を引いた。扉が開くと、ホールになだれ込むような騒々しい音がし、階段を駆け上がる素早い足音が響き、その一瞬後、血走った目をした狂乱状態の若い男が、蒼白で、髪を振り乱し、息を切らしながら部屋に飛び込んできた。彼は我々を交互に見たが、我々の探るような視線の下で、この無作法な登場について何らかの謝罪が必要だと気づいたようだった。

「申し訳ありません、ホームズさん」と彼は叫んだ。「どうかお許しください。私はほとんど正気を失っているのです。ホームズさん、私は不幸なジョン・ヘクター・マクファーレンと申します。」

彼はその名前だけで、訪問の理由もその無礼なやり方も説明できるかのように告げたが、我が友人の無表情な顔から察するに、彼にとっても私と同じく、何の意味もなさない名前らしかった。

「煙草をどうぞ、マクファーレンさん」と彼は言い、シガレットケースを押しやった。「そのご様子では、友人のワトソン博士なら鎮静剤を処方するに違いありません。ここ数日、ひどく暑かったですからな。さて、少し落ち着かれたようでしたら、そちらの椅子にお座りになり、あなたがどなたで、何をお望みなのか、ごくゆっくりと静かにお話し願いたい。名前をおっしゃいましたが、私が知っているかのように聞こえました。しかし断言しますが、あなたが独身で、弁護士で、フリーメイソンで、喘息持ちであるという明白な事実以外、私はあなたのことを何一つ存じ上げません。」

友人のやり方に慣れ親しんでいた私には、彼の推論を追うのは難しくなく、身なりの乱れ、法律書類の束、時計の飾り、そしてそれらを彼に気づかせた呼吸の様子を観察することができた。しかし、我々の依頼人は驚愕して目を丸くしていた。

「はい、そのすべてが私です、ホームズさん。そしてそれに加え、今このロンドンで最も不運な男です。どうか、どうか見捨てないでください、ホームズさん! もし私が話を終える前に逮捕に来たら、時間を稼いでください。私が真実のすべてを話せるように。あなたが外で私のために動いてくれると知っていれば、私は喜んで牢獄へ行けます。」

「逮捕ですと!」とホームズは言った。「これは実に喜ば――実に興味深い。何の容疑で逮捕されるとお思いで?」

「ロウアー・ノーウッドのジョナス・オールドエーカー氏殺害の容疑です。」

我が友人の表情豊かな顔には同情の色が浮かんだが、恐らくそれは満足感と全く無縁ではなかっただろう。

「やれやれ」と彼は言った。「ちょうど今朝食の席で、友人のワトソン博士に、新聞から扇情的な事件が消えてしまったと話していたところだったのに。」

我々の訪問者は震える手を伸ばし、まだホームズの膝の上にあったデイリー・テレグラフ紙を拾い上げた。

「これをご覧になっていれば、私が今朝ここへ参りました用向きが一目でご理解いただけたはずです。私の名と不幸が、今や誰の口にも上っているような気がしてなりません。」

彼は紙面をめくり、中央のページを見せた。「ここにあります。失礼して、読み上げさせていただきます。これを、ホームズさん。見出しはこうです。『ロウアー・ノーウッドの謎めいた事件。著名な建築業者の失踪。殺人と放火の疑い。犯人への手がかり』。これが彼らが既に追っている手がかりなのです、ホームズさん。そして、それが間違いなく私に繋がることを私は知っています。私はロンドン・ブリッジ駅から尾行されてきました。逮捕状を待っているだけなのは確かです。母の心を打ち砕いてしまう――母の心を!」

彼は不安のあまり両手をもみしだき、椅子の上で体を前後に揺すった。

私は、この暴力犯罪の実行者として告発されている男を興味深く見つめた。彼は亜麻色の髪で、色褪せたネガ写真のような、どこか頼りなげな美男子だった。怯えた青い瞳に、髭をきれいに剃った顔、そして弱々しく繊細な口元。年齢は二十七歳ほどだろうか、服装と物腰は紳士のそれだった。薄手の夏用オーバーコートのポケットからは、彼の職業を物語る、裏書きされた書類の束が突き出ていた。

「我々は与えられた時間を使わねばなりません」とホームズは言った。「ワトソン、すまないが、その新聞を取って問題の段落を読んでくれないか?」

依頼人が引用した力強い見出しの下に、私は次のような暗示的な記事を読み上げた。

「昨夜遅く、あるいは今朝未明、ロウアー・ノーウッドにおいて、深刻な犯罪を示唆すると思われる事件が発生した。ジョナス・オールドエーカー氏は同地区の著名な住人で、長年にわたり建築業者として事業を営んできた。オールドエーカー氏は五十二歳の独身で、ディープ・ディーン・ハウスという名の屋敷の、サイデナム側の端に住んでいる。彼は奇矯な習慣を持つ、秘密主義で隠遁的な人物として知られていた。ここ数年は事業から事実上引退しており、相当な富を築いたと言われている。しかし、家の裏手には小さな材木置き場が今も存在し、昨夜十二時頃、その積荷の一つが燃えているとの通報があった。消防隊はすぐに現場に駆けつけたが、乾燥した木材は激しく燃え盛り、積荷が完全に燃え尽きるまで鎮火することは不可能だった。ここまでは普通の事故のように見えたが、新たな兆候が深刻な犯罪を指し示しているようだ。火災現場に家主の姿がないことに驚きの声が上がり、調査が行われた結果、彼が家から姿を消していることが判明した。彼の部屋を調べたところ、ベッドには寝た形跡がなく、室内にあった金庫は開いており、多数の重要書類が部屋中に散乱し、そして最後に、殺人を伴う争いの痕跡があった。室内からはわずかな血痕が発見され、また、樫のウォーキング・ステッキにも柄の部分に血の染みが認められた。ジョナス・オールドエーカー氏がその夜、寝室に遅い訪問者を迎えていたことが知られており、発見されたステッキは、この人物のものであると特定されている。この人物とは、ロンドンの若い弁護士ジョン・ヘクター・マクファーレン氏で、グレシャム・ビルディング四二六号のグラハム&マクファーレン事務所のジュニア・パートナーである。警察は、犯行の極めて有力な動機となる証拠を確保していると考えており、総じて、扇情的な展開が続くことは疑いない。

続報――本紙が印刷に入る時点で、ジョン・ヘクター・マクファーレン氏がジョナス・オールドエーカー氏殺害の容疑で実際に逮捕されたとの噂が流れている。少なくとも逮捕状が発行されたことは確かである。ノーウッドでの捜査には、さらなる不吉な進展があった。不運な建築業者の部屋にあった争いの痕跡に加え、現在では、寝室(一階にある)のフランス窓が開け放たれていたこと、何かかさばる物体が材木の山まで引きずられたような跡があったこと、そして最後に、燃え残った炭の灰の中から焼死体の一部が発見されたと断定されている。警察の説によれば、極めて扇情的な犯罪が行われたもので、被害者は自室で棍棒で殴り殺され、書類を荒らされた後、死体は材木の山まで引きずられ、そこに火が放たれて犯行の痕跡すべてを隠蔽しようとしたというものである。犯罪捜査の指揮は、スコットランドヤードのレストレード警部の経験豊富な手に委ねられており、彼はいつもの精力と明敏さで手がかりを追っている。」

シャーロック・ホームズは目を閉じ、指先を合わせながら、この注目すべき記事に耳を傾けていた。

「この事件には確かに興味深い点がいくつかある」と彼は気だるげな口調で言った。「まずお伺いしたいのですが、マクファーレンさん、あなたの逮捕を正当化するのに十分な証拠があるように思えるのに、どうしてあなたはまだ自由の身なのですか?」

「私はブラックヒースのトリントン・ロッジに両親と住んでいます、ホームズさん。ですが昨夜は、ジョナス・オールドエーカー氏と非常に遅くまで仕事があったため、ノーウッドのホテルに泊まり、そこから事務所へ向かいました。この事件については、電車に乗るまで何も知らず、そこで今お聞きになった記事を読んだのです。私はすぐさま自分の置かれた恐ろしい危険を悟り、この事件をあなたのお力に委ねようと急いできたのです。市の事務所か自宅にいれば、間違いなく逮捕されていたでしょう。ロンドン・ブリッジ駅から男が後をつけてきましたし、きっと――ああ、神様! あれは何です?」

それは玄関のベルの鋭い音で、すぐさま階段を上る重い足音が続いた。一瞬の後、我々の旧友レストレードが戸口に現れた。彼の肩越しに、制服警官が一人か二人、外にいるのがちらりと見えた。

「ジョン・ヘクター・マクファーレンさんですね?」とレストレードは言った。

我々の不運な依頼人は、死人のような顔で立ち上がった。

「ロウアー・ノーウッドのジョナス・オールドエーカー氏を故意に殺害した容疑で、あなたを逮捕します。」

マクファーレンは絶望の身振りで我々の方を向き、打ちひしがれた者のように再び椅子に崩れ落ちた。

「少し待ってください、レストレード」とホームズは言った。「三十分の遅れがあなたに影響するわけでもあるまい。この紳士は、事件を解明する助けになるかもしれない、この非常に興味深い出来事のあらましを、我々に話そうとしていたところなのです。」

「事件の解明に困難はないと思いますがね」とレストレードは険しい顔で言った。

「それでも、差し支えなければ、ぜひ彼の話を聞いてみたいのですが。」

「まあ、ホームズさん、あなたのお願いを断るのは難しい。過去に一度ならず警察の役に立ってくれましたし、スコットランドヤードはあなたに恩がありますからな」とレストレードは言った。「しかし、私は被疑者と共にいなければなりませんし、彼が話すことはすべて、彼に不利な証拠として扱われると警告する義務があります。」

「望むところです」と我々の依頼人は言った。「私が望むのは、あなたが絶対的な真実を聞き、認めてくださることだけです。」

レストレードは腕時計を見た。「三十分だけ時間を差し上げましょう」と彼は言った。

「まず説明しなければなりませんが」とマクファーレンは話し始めた。「私はジョナス・オールドエーカー氏のことを何も知りませんでした。彼の名前には聞き覚えがありましたが、それは何年も前に両親が彼と知り合いだったからで、その後は疎遠になっていました。ですから、昨日の午後三時頃、彼が市の私の事務所に歩いて入ってきた時は、非常に驚きました。しかし、彼が訪問の目的を告げた時には、さらに驚愕しました。彼は手に、走り書きで埋め尽くされたノート数枚を持っていました――これがそうです――そして、それを私の机の上に置いたのです。」

「『これが私の遺言書だ』と彼は言いました。『マクファーレンさん、これを正式な法律の形に整えてもらいたい。君がそうしている間、私はここに座っていよう』。」

「私はそれを書き写し始めました。そして、いくつかの留保はあるものの、彼が全財産を私に残すと知った時の私の驚きを想像してみてください。彼は白目の、イタチのような奇妙な小男で、顔を上げると、彼の鋭い灰色の目が面白がったような表情で私をじっと見つめていました。遺言書の内容を読みながら、自分の目を信じることができませんでした。しかし彼は、自分は独身で生きている親戚もほとんどおらず、若い頃に私の両親を知っており、私のことは非常に立派な若者だと常に聞いていたので、自分の金がふさわしい者の手に渡ると確信している、と説明しました。もちろん、私にできたのは、どもりながら感謝を述べることだけでした。遺言書は正式に完成し、署名され、私の書記が証人となりました。これがその青い紙の遺言書で、こちらの紙切れは、説明した通り、その下書きです。それからジョナス・オールドエーカー氏は、私が目を通して理解しておくべき多数の書類――建築賃貸契約書、権利証書、抵当証書、株券など――があることを私に告げました。彼は、すべてが片付くまで安心できないと言い、その夜、遺言書を持ってノーウッドの彼の家に来て、事を運んでほしいと懇願したのです。『いいかね、君、すべてが片付くまで、この件についてはご両親には一言も話してはいけない。これは彼らへのちょっとしたサプライズにしておこう』。彼はこの点を非常に強く主張し、私に固く約束させました。」

「ホームズさん、ご想像がつくでしょうが、私に彼の頼みを断る気などありませんでした。彼は私の恩人であり、私の望みは彼の願いを一つ残らず実行することだけでした。そこで私は家に電報を打ち、重要な用件があり、何時に帰れるか分からないと伝えました。オールドエーカー氏は、九時に夕食を共にしたいと言っていました。その時間より前には帰宅しないかもしれないとのことでした。しかし、彼の家を見つけるのに少し手間取り、着いたのは九時半近くになっていました。彼に会うと――」

「少し待ってください!」とホームズが言った。「ドアを開けたのは誰です?」

「中年の女性で、おそらく家政婦だったと思います。」

「そして、あなたの名前を告げたのも彼女ですね?」

「その通りです」とマクファーレンは言った。

「どうぞ、続けてください。」

マクファーレンは湿った額を拭い、話を続けた。

「私はその女性に居間へ通され、そこには質素な夕食が用意されていました。その後、ジョナス・オールドエーカー氏は私を寝室に案内しました。そこには重々しい金庫が立っていました。彼はそれを開け、大量の書類を取り出し、我々は一緒にそれに目を通しました。終わったのは十一時から十二時の間でした。彼は家政婦を起こしてはいけないと言いました。彼は私を、ずっと開け放たれていた彼自身のフランス窓から送り出してくれたのです。」

「ブラインドは下りていましたか?」とホームズが尋ねた。

「確かではありませんが、半分だけ下りていたと思います。ええ、彼が窓を大きく開けるためにそれを引き上げたのを覚えています。私のステッキが見当たらなかったのですが、彼は『構わんよ、君。これから君とはしょっちゅう会うことになるだろうからね。君が取りに戻ってくるまで、ステッキは預かっておこう』と言いました。私は彼をそこに残しました。金庫は開いたままで、書類は束になってテーブルの上にありました。あまりに遅かったのでブラックヒースには帰れず、アナリー・アームズで一晩を過ごし、朝、この恐ろしい事件について読むまで、何も知らなかったのです。」

「他に何かお聞きになりたいことは、ホームズさん?」とレストレードが言った。この注目すべき説明の間に、彼の眉は一度ならず吊り上がっていた。

「ブラックヒースへ行くまでは、ありません。」

「ノーウッドのことでしょう」とレストレードは言った。

「ああ、そうですな。疑いなく、そう言うつもりだったのでしょう」とホームズは謎めいた笑みを浮かべて言った。レストレードは、認めたくはないだろうが数々の経験から、この頭脳が自分には impenetrable なものを切り裂くことができると学んでいた。私は彼が我が友人をいぶかしげに見つめるのを見た。

「近いうちに、あなたと一言お話ししたいのですが、シャーロック・ホームズさん」と彼は言った。「さて、マクファーレンさん、私の部下が二人、ドアのところにいます。四輪馬車も待たせてあります。」

哀れな若者は立ち上がり、我々に最後の懇願するような一瞥を投げかけて部屋から出て行った。警官たちが彼を馬車へ連行したが、レストレードは残った。

ホームズは遺言書の下書きとなったページを拾い上げ、顔にこの上ない興味を浮かべてそれらを眺めていた。

「この文書にはいくつか興味深い点がありますな、レストレード?」と彼は言い、それを押しやった。

警官は当惑した表情でそれらを見た。

「最初の数行と、二ページ目の中程、それから最後のほうの一、二行は読めます。印刷のように鮮明です」と彼は言った。「しかし、その間の文字はひどく悪筆で、三箇所ほど全く読めないところがあります。」

「それをどう解釈しますか?」とホームズは言った。

「さて、あなたはどう解釈します?」

「電車の中で書かれたものだということです。綺麗な文字は駅を表し、汚い文字は走行中、そして非常に汚い文字はポイントを通過している時を示している。科学的な専門家なら、これが郊外の路線で書かれたものだと即座に断定するでしょう。大都市の近郊でなければ、これほど短い間隔でポイントが連続することはないからです。彼の全行程が遺言書の作成に費やされたと仮定すれば、その電車はノーウッドとロンドン・ブリッジの間で一度しか停車しない急行だったことになります。」

レストレードは笑い出した。

「あなたの理論が始まると、私にはとても敵いませんよ、ホームズさん」と彼は言った。「これが事件とどう関係するというのです?」

「まあ、若者の話が、遺言書が昨日ジョナス・オールドエーカーによって移動中に作成されたという点まで裏付けられたということです。奇妙ではありませんか? これほど重要な文書を、これほど行き当たりばったりな方法で作成するとは。彼はそれが実質的に重要になるとは考えていなかったことを示唆しています。もし人が、決して効力を持たせるつもりのない遺言書を作成するとしたら、このようにするかもしれません。」

「まあ、彼は同時に自分自身の死亡診断書を作成したわけですがね」とレストレードは言った。

「ほう、そうお考えですか?」

「あなたは違うと?」

「まあ、十分にあり得ることですが、私にはまだ事件がはっきりしません。」

「はっきりしない? これで明確でなければ、一体何が明確だと言うんです? ここに一人の若者がいる。ある年上の男が死ねば、自分が財産を相続することになると突然知る。彼はどうします? 誰にも何も言わず、しかし、その夜、何らかの口実で依頼人に会いに行く手はずを整える。家の中にいる唯一の他人が寝静まるのを待ち、そして男の部屋という密室で彼を殺害し、その死体を材木の山で焼き、近所のホテルへ立ち去る。部屋の血痕もステッキの血痕もごくわずかだ。おそらく彼は自分の犯行を血の流れないものだと考え、もし死体が燃え尽きれば、死亡方法の痕跡――何らかの理由で、彼を指し示すに違いない痕跡――をすべて隠せると期待したのだろう。これらすべてが明白ではないですか?」

「私には、レストレード君、少々明白すぎるように思えるのですがね」とホームズは言った。「あなたは他の偉大な資質に想像力を加えてはいないが、もし一瞬でもこの若者の立場に身を置いてみたら、遺言書が作成されたまさにその夜に犯行に及ぶだろうか? 二つの出来事をこれほど密接に関連付けるのは、危険だとは思わないかね? それに、あなたが家の中にいることが知られていて、使用人があなたを中に入れた時に、わざわざその機会を選ぶだろうか? そして最後に、死体を隠すために多大な労力を払いながら、自分が犯人であるという証拠として自分のステッキを残していくかね? 認めなさい、レストレード、これらすべては非常にあり得ないことだ。」

「ステッキについては、ホームズさん、あなたもご存知の通り、犯人はしばしば動転して、冷静な人間なら避けるようなことをするものです。おそらく部屋に戻るのが怖かったのでしょう。事実に合う別の説を聞かせてください。」

「半ダースほどなら、いとも簡単に提供できますよ」とホームズは言った。「例えば、ここに、非常にあり得そうで、しかも蓋然性の高い説がある。無料で差し上げましょう。年配の男が、明らかに価値のある書類を見せている。通りすがりの浮浪者が、ブラインドが半分しか下りていない窓からそれを見る。弁護士は退場。浮浪者が入場! 彼はそこにあったステッキを掴み、オールドエーカーを殺害し、死体を焼いた後に立ち去る。」

「なぜ浮浪者が死体を焼く必要が?」

「そのことなら、なぜマクファーレンが?」

「何かの証拠を隠すためでしょう。」

「おそらく浮浪者は、そもそも殺人があったこと自体を隠したかったのかもしれません。」

「ではなぜ浮浪者は何も盗まなかったのですか?」

「それらが彼には換金できない書類だったからです。」

レストレードは首を振ったが、その態度は以前ほど絶対的な確信に満ちているようには見えなかった。

「まあ、シャーロック・ホームズさん、あなたはあなたの浮浪者を探すがいい。あなたが見つけている間、我々は我々の男を押さえておきます。どちらが正しいかは、いずれ分かるでしょう。この点をよく考えてください、ホームズさん。我々が知る限り、書類は一つも持ち去られていない。そして、被疑者はこの世で唯一、それらを持ち去る理由がない男なのです。彼は法定相続人であり、いずれにせよそれらを手に入れることになるのですから。」

我が友人はこの言葉に衝撃を受けたようだった。

「証拠がある意味であなたの説を非常に強く支持していることを否定するつもりはありません」と彼は言った。「ただ、他の説も可能だと指摘したいだけです。あなたがおっしゃる通り、未来が決定するでしょう。ではまた! おそらく今日中にノーウッドに立ち寄って、あなたの進捗を拝見しますよ。」

刑事が去ると、我が友人は立ち上がり、気の合う仕事が待っている男のきびきびとした様子で、その日の仕事の準備を始めた。

「私の最初の動きは、ワトソン」と彼はフロックコートに慌ただしく袖を通しながら言った。「言ったように、ブラックヒースの方向でなければならない。」

「ノーウッドではないのですか?」

「なぜなら、この事件には一つの奇妙な出来事が、もう一つの奇妙な出来事のすぐ後に続いているからだ。警察は二番目の出来事に注意を集中するという過ちを犯している。それが実際に犯罪であるという理由だけでね。しかし、私には、この事件にアプローチする論理的な方法は、最初の出来事――かくも突然に、かくも予期せぬ相続人に対して作られた、あの奇妙な遺言書――に光を当てることから始めるのが明白だ。それが後に続いたことを単純化する助けになるかもしれない。いや、君、君の助けは借りられないと思う。危険の見込みはない。さもなければ、君なしで出かけるなど夢にも思わない。夕方会う時には、私の保護を求めてきたこの不運な若者のために、何かできたと報告できることを願っている。」

友人が戻ったのは遅い時間だった。彼のやつれて不安げな顔を一目見て、出発の際に抱いていた高い希望が満たされなかったことが分かった。彼は一時間ほどヴァイオリンを単調に弾き続け、自身の乱れた精神をなだめようと努めていた。やがて彼は楽器を投げ捨て、自らの不首尾についての詳細な報告に没頭した。

「すべてがうまくいかない、ワトソン――これ以上ないほどにだ。レストレードの前では平静を装っていたが、誓って言う、今回ばかりはあの男が正しい道を進んでいて、我々が間違っていると信じている。私の直感はすべて一方を指し、事実はすべて他方を指している。そして、英国の陪審員が、レストレードの事実よりも私の理論を優先するほどの知性にまだ達していないことを、私は大いに恐れている。」

「ブラックヒースへは行ったのですか?」

「ああ、ワトソン、行ってきた。そして、亡きオールドエーカーがかなりの悪党だったことをすぐに見抜いたよ。父親は息子を探しに出かけていた。母親は家にいた――小柄で、ふわふわした、青い目をした人で、恐怖と憤りで震えていた。もちろん、彼女は息子の有罪の可能性すら認めようとはしなかった。しかし、オールドエーカーの運命について驚きも後悔も表明しなかった。それどころか、彼女は彼について非常に辛辣に語ったので、無意識のうちに警察の主張をかなり強化してしまっていた。当然、もし息子が彼女がその男についてこのように話すのを聞いていれば、憎悪と暴力へと彼を駆り立てたことだろう。『彼は人間というより、悪意に満ちた狡猾な猿のようでした』と彼女は言った。『若い頃からずっとそうでしたわ』。」

「『その頃、彼をご存知だったのですか?』と私は尋ねた。」

「『ええ、よく知っていました。実を言うと、昔の求婚者でしたの。彼から背を向け、たとえ貧しくともより良い男性と結婚する分別があって、本当に良かったと思います。彼と婚約していた時、彼が鳥小屋に猫を放ったという衝撃的な話を聞きました。その残忍な残酷さにひどく恐ろしくなり、彼とはもう一切関わりを持たないことにしたのです』。彼女は整理だんすをかき回し、やがてナイフで無残に傷つけられ、切り刻まれた女性の写真を取り出した。『これは私自身の写真です』と彼女は言った。『彼は私の結婚式の朝、彼の呪いと共に、この状態で私に送りつけてきたのです』。」

「『なるほど』と私は言った。『しかし、少なくとも彼は今ではあなたを許したようですな。全財産をあなたの息子さんに残したのですから』。」

「『息子も私も、ジョナス・オールドエーカーから、生きていようと死んでいようと、何も欲しくありません!』と彼女は、しかるべき気概をもって叫んだ。『天には神様がいらっしゃいます、ホームズさん。そして、あの邪悪な男を罰したその同じ神様が、ご自身の良い時に、私の息子の手が彼の血で汚れていないことを示してくださるでしょう』。」

「まあ、いくつか手がかりを試してみたが、我々の仮説を助けるものは何も得られず、むしろ不利になる点がいくつかあった。ついに諦めて、ノーウッドへ向かった。」

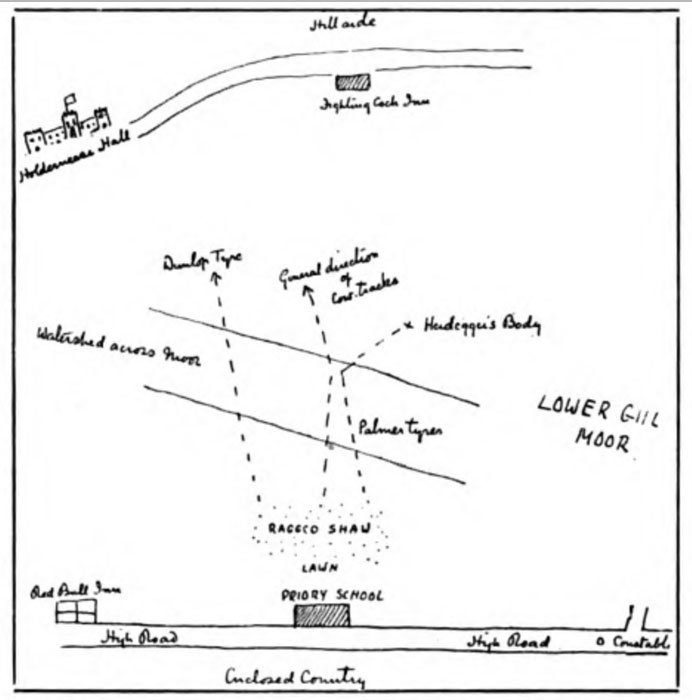

「このディープ・ディーン・ハウスという場所は、けばけばしい煉瓦造りの大きな近代的な別荘で、自身の敷地の奥に建っており、正面には月桂樹の茂みのある芝生がある。右手の、道路から少し離れたところに、火事の現場となった材木置き場があった。これが私の手帳のページに描いた大まかな見取り図だ。左側のこの窓が、オールドエーカーの部屋に通じる窓だ。道路から中を覗けるのが分かるだろう。それが今日得られた唯一の慰めのようなものだ。レストレードはいなかったが、彼の巡査部長が案内役を務めてくれた。彼らはちょうど大きな宝の山を見つけたところだった。午前中を費やして燃えた材木の山の灰をかき回し、炭化した有機物の残骸の他に、変色した金属の円盤をいくつか確保していた。注意深く調べてみると、それらがズボンのボタンであることは疑いようもなかった。そのうちの一つには、オールドエーカーの仕立屋である『ハイアムズ』の名が記されていることさえ見分けることができた。それから私は芝生を非常に念入りに調べ、痕跡を探したが、この干ばつですべてが鉄のように硬くなっていた。何か物体か包みが、材木の山と一直線上にある低いイボタの生け垣を通り抜けて引きずられたこと以外、何も見られなかった。もちろん、これらすべては公式の説と一致する。八月の太陽を背に芝生を這い回ったが、一時間経っても以前より賢くはなっていなかった。」

「さて、この失敗の後、私は寝室に入ってそこも調べた。血痕は非常にわずかで、単なる擦り跡や変色だったが、間違いなく新しいものだった。ステッキは取り除かれていたが、そこにも痕跡はわずかだった。ステッキが我々の依頼人のものであることに疑いはない。彼も認めている。両者の足跡はカーペット上に見分けることができたが、第三者のものはなく、これもまた相手側に有利な材料だ。彼らは常に得点を重ねているのに、我々は足踏み状態だった。」

「ほんのわずかな希望の光を得たが――それでも何にもならなかった。金庫の中身を調べた。そのほとんどは取り出されてテーブルの上に置かれていた。書類は封筒に封入されており、そのうちの一、二通は警察によって開封されていた。私が判断する限り、それらは大して価値のあるものではなく、銀行の通帳もオールドエーカー氏がそれほど裕福な状況にあったとは示していなかった。しかし、私にはすべての書類がそこにあるわけではないように思えた。いくつかの証書――おそらくより価値のあるものだろう――への言及があったが、それらを見つけることはできなかった。もちろん、これを明確に証明できれば、レストレードの主張を彼自身に突き返すことになる。まもなく相続すると分かっているものを、誰が盗むだろうか?」

「最後に、他のすべての隠れ家を探し尽くし、何の手がかりも得られなかったので、家政婦で運試しをしてみた。レキシントン夫人というのが彼女の名前だ――小柄で、色黒で、無口な人物で、疑り深く横目で見る。彼女は話そうとすれば何か話せるはずだ――私はそう確信している。しかし、彼女は蝋のように口が堅かった。ええ、彼女がマクファーレン氏を中に入れたのは九時半だった。そうする前に自分の手が萎びてしまえばよかったのに、と。彼女が寝たのは十時半。彼女の部屋は家の反対側にあり、何が起こったのか何も聞こえなかった。マクファーレン氏は帽子を、そして彼女の記憶ではステッキもホールに置いていった。火事の警報で目が覚めた。彼女の哀れな、愛しいご主人は間違いなく殺害された。彼に敵はいたか? まあ、誰にでも敵はいるものだが、オールドエーカー氏はあまり人付き合いをせず、仕事上でしか人に会わなかった。彼女はボタンを見て、それが昨夜彼が着ていた服のものだと確信している。材木の山は非常に乾燥していた。一ヶ月も雨が降っていなかったからだ。それは火口のように燃え、彼女が現場に着いた時には、炎しか見えなかった。彼女も消防士たちも皆、その中から肉の焼ける匂いを嗅いだ。書類のことも、オールドエーカー氏の私的な事情も何も知らない。」

「というわけで、ワトソン、これが私の失敗報告だ。だが、それでも――それでも――」彼は確信の発作に駆られて細い手を握りしめた。「私はすべてが間違っていると知っている。骨の髄までそう感じる。まだ表に出てきていない何かがある。そして、あの家政婦はそれを知っている。彼女の目には、罪の意識を持つ者だけが浮かべる、不機嫌な反抗の色があった。しかし、これ以上話しても仕方がない、ワトソン。何か幸運な偶然が我々に舞い込んでこない限り、ノーウッド失踪事件は、我慢強い大衆が遅かれ早かれ耐えなければならなくなると私が見越している、我々の成功の年代記には名を連ねないだろうと恐れている。」

「しかし」と私は言った。「あの男の外見は、どんな陪審員にも有利に働くでしょう?」

「それは危険な議論だ、ワトソン。八十七年に我々に無罪放免を求めてきた、あの恐ろしい殺人鬼、バート・スティーヴンスを覚えているかね? あれほど温和な物腰の、日曜学校に通うような好青年が他にいただろうか?」

「それは本当です。」

「我々が代わりの説を立証することに成功しない限り、この男は破滅だ。現在彼に対して提示されうる事件に、ほとんど欠点を見つけることはできない。そして、その後の捜査はすべてそれを強化するのに役立っている。ところで、あの書類について一つ奇妙な小さな点がある。それが調査の出発点になるかもしれない。銀行の通帳を調べてみると、残高が少ないのは、主に昨年一年間にコーネリアス氏宛てに振り出された多額の小切手のためだと分かった。引退した建築業者が、これほど多額の取引をするこのコーネリアス氏とは何者なのか、興味をそそられることは認めよう。彼がこの事件に関与している可能性はあるだろうか? コーネリアスは仲買人かもしれないが、これらの多額の支払いに対応する株券は見つかっていない。他に手がかりがない以上、私の調査は今、これらの小切手を現金化した紳士について銀行で尋ねる方向へ進まざるを得ない。しかし、君、恐れているのは、我々の事件が、レストレードが我々の依頼人を絞首刑にして、不名誉な結末を迎えることだ。それは間違いなくスコットランドヤードの勝利となるだろう。」

その夜、シャーロック・ホームズがどれほど眠ったかは分からないが、私が朝食に下りていくと、彼は青白く憔悴し、明るい瞳は周りの隈のせいで一層輝いて見えた。彼の椅子の周りのカーペットには、吸い殻と朝刊の早版が散乱していた。開かれた電報がテーブルの上に置かれていた。

「これをどう思う、ワトソン?」と彼は尋ね、それを投げ越した。

それはノーウッドからで、次のように書かれていた。

重要なる新証拠入手。マクファーレンの有罪、確定的に立証さる。事件より手を引くことを勧告す。――レストレード。

「これは深刻そうですね」と私は言った。

「レストレードのささやかな勝ち鬨だよ」とホームズは苦々しい笑みを浮かべて答えた。「だが、事件を放棄するのはまだ早計かもしれん。結局のところ、重要な新証拠というのは諸刃の剣で、レストレードが想像するのとは全く違う方向を切り裂く可能性もある。朝食を済ませたまえ、ワトソン。二人で出かけて、何ができるか見てみよう。今日は君の同伴と精神的な支えが必要になりそうだ。」

我が友人は自身では朝食をとらなかった。彼の特異な性質の一つで、最も緊張が高まった時には一切の食事を許さず、純粋な栄養失調で倒れるまでその鉄のような体力に頼るのを私は知っていた。「今は消化にエネルギーと神経力を割く余裕がない」と、私の医学的な忠告に対して彼は言うのだった。だから、今朝彼が手つかずの食事を後に残し、私と共にノーウッドへ出発したことに驚きはなかった。ディープ・ディーン・ハウスの周りには、野次馬の群れがまだ集まっていた。それは私が想像していた通りの郊外の別荘だった。門の内側でレストレードが我々を迎えた。彼の顔は勝利に紅潮し、その態度はひどく勝ち誇っていた。

「さて、ホームズさん、もう我々が間違っていると証明しましたか? あなたの浮浪者は見つかりましたかな?」と彼は叫んだ。

「私は何の結論にも達していません」と我が友人は答えた。

「しかし、我々は昨日結論を出し、そして今、それが正しいと証明された。ですから、今回は我々があなたより少し先を行っていたと認めざるを得ませんな、ホームズさん。」

「確かに、何か尋常ならざることが起こったという様子ですな」とホームズは言った。

レストレードは声高に笑った。

「あなたも我々と同様、負けるのはお嫌いでしょう」と彼は言った。「人間、いつも自分の思い通りにはいかないものですな、ワトソン博士? こちらへどうぞ、紳士諸君。ジョン・マクファーレンがこの罪を犯したのだと、きっぱりとご納得させられると思いますよ。」

彼は我々を廊下を通って、その先の暗いホールへと案内した。

「若いマクファーレンが犯行後に帽子を取りに出てきたのは、ここに違いありません」と彼は言った。「さあ、これを見てください。」

彼は芝居がかった素早さでマッチを擦り、その光で白塗りの壁の血の染みを照らし出した。彼がマッチを近づけると、それが単なる染み以上のものであることが分かった。それは、はっきりと印された親指の指紋だった。

「それを拡大鏡でご覧なさい、ホームズさん。」

「ああ、そうさせてもらおう。」

「二つとして同じ指紋はないことはご存知でしょう?」

「その種のことは耳にしたことがあります。」

「では、その指紋を、今朝私の命令で採取した、若いマクファーレンの右手の親指の蝋の型と比べていただけますかな?」

彼が蝋の型を血の染みに近づけると、二つが間違いなく同じ親指のものであることを見るのに、拡大鏡は必要なかった。我々の不運な依頼人が破滅したことは、私には明白だった。

「これで決まりだ」とレストレードは言った。

「ええ、これで決まりです」と私は思わず同調した。

「決まりだ」とホームズは言った。

彼の口調に何か引っかかるものを感じ、私は彼の方を振り向いた。彼の顔には異常な変化が起こっていた。内なる愉快さで顔が歪んでいる。二つの目が星のように輝いていた。私には、彼が痙攣的な笑いの発作を必死に抑えようとしているように見えた。

「やれやれ! これはこれは!」と彼はついに言った。「さて、誰がこんなことを考えついたものか。そして、見かけがいかに当てにならないことか! 見たところ、あんなに好青年なのに! 我々自身の判断を信じてはいけないという教訓ですな、レストレード君?」

「ええ、我々の中には少々自信過剰になりすぎる傾向がある者もいますからな、ホームズさん」とレストレードは言った。その男の無礼さは腹立たしかったが、我々はそれに腹を立てることはできなかった。

「この若者が、帽子を掛け釘から取る際に、右手の親指を壁に押し付けたとは、何と天の助けか! 考えてみれば、実に自然な行動でもある。」

ホームズは表面上は冷静だったが、話しながら彼の全身は抑えられた興奮で身もだえした。

「ところで、レストレード、この注目すべき発見をしたのは誰かね?」

「家政婦のレキシントン夫人が、夜警の巡査に注意を促したのです。」

「夜警の巡査はどこにいた?」

「彼は犯行が行われた寝室で、何物にも触れられないように見張りを続けていました。」

「しかし、なぜ警察は昨日この跡を見なかったのかね?」

「まあ、ホールを念入りに調べる特別な理由はありませんでしたから。それに、ご覧の通り、あまり目立つ場所でもありません。」

「いや、いや――もちろんそうだろう。この跡が昨日からそこにあったことに疑いはないのだろうな?」

レストレードは、まるでホームズが正気を失ったのではないかと思うような目で彼を見た。私自身も、彼の陽気な態度と、やや突飛な発言に驚いたことを告白する。

「マクファーレンが自分に不利な証拠を強化するために、真夜中に牢獄から抜け出したとでもお考えかどうかは知りませんが」とレストレードは言った。「それが彼の親指の跡でないとでも言うなら、世界のどの専門家にでも判断を委ねますよ。」

「それは紛れもなく彼の親指の跡だ。」

「では、それで十分だ」とレストレードは言った。「私は実践的な人間です、ホームズさん。証拠が手に入れば、結論を出す。何か言いたいことがあれば、私は居間で報告書を書いていますから。」

ホームズは平静を取り戻していたが、その表情にはまだ面白がるような光がちらついているように私には見えた。

「やれやれ、これは非常に悲しい展開だ、ワトソン、そうではないかね?」と彼は言った。「だが、これには奇妙な点があり、我々の依頼人にいくらかの希望を与えてくれる。」

「それを聞いて嬉しいです」と私は心から言った。「もう彼も終わりかと心配していました。」

「そこまで言うつもりはないよ、ワトソン。実のところ、我々の友人があれほど重要視しているこの証拠には、一つ実に深刻な欠陥があるのだ。」

「本当ですか、ホームズ! それは何です?」

「これだけだ。私が昨日ホールを調べた時、あの跡はそこになかったと知っているということだ。さて、ワトソン、少し陽の光の中を散歩しようじゃないか。」

混乱した頭脳、しかし心にはいくらかの希望の温もりが戻りつつある中で、私は友人に伴われて庭を一周した。ホームズは家の各面を順番に、大きな関心を持って調べた。それから彼は中へ案内し、地下室から屋根裏まで建物全体をくまなく見て回った。ほとんどの部屋は家具がなかったが、それでもホームズはそれらすべてを詳細に調査した。最後に、三つの空き寝室の外を通る最上階の廊下で、彼は再び愉快さの発作に襲われた。

「この事件には実にユニークな特徴がいくつかあるな、ワトソン」と彼は言った。「そろそろ我々の友人レストレードを我々の信頼の輪に加える時が来たと思う。彼は我々を相手に少しばかり笑ったのだから、もし私のこの問題の読みが正しければ、我々も彼に同じことをしてやれるかもしれん。そうだ、そうだ、どうアプローチすべきか見えてきたぞ。」

スコットランドヤードの警部はまだ客間で報告書を書いていたが、ホームズが彼を遮った。

「この事件の報告書を書いていらっしゃると伺いましたが」と彼は言った。

「その通りだ。」

「少し早計だとは思いませんか? どうもあなたの証拠は完全ではないように思えるのですが。」

レストレードは友人のことをよく知っていたので、彼の言葉を無視することはできなかった。彼はペンを置き、いぶかしげに彼を見た。

「どういう意味です、ホームズさん?」

「ただ、あなた方がまだ会っていない重要な証人がいる、ということです。」

「その証人を連れてこられるかね?」

「できると思います。」

「ならば、そうしたまえ。」

「最善を尽くしましょう。巡査は何人いますか?」

「呼べばすぐに来られる者が三人おります。」

「素晴らしい!」ホームズは言った。「失礼ながら、彼らはみな大柄で屈強、そして声の大きい男たちですかな?」

「間違いなくそうでしょうが、声の大きさがこの件と何の関係があるのか、皆目見当もつきませんな。」

「それについては、いずれお分かりいただけるでしょう。他にも一、二の事柄と共にな」ホームズは言った。「どうか部下の方々をお呼びください。やってみせましょう。」

五分後、三人の警官がホールに集合した。

「離れに、かなりの量の藁があるはずです」ホームズは言った。「そのうち二束を運び込んできてください。私が求める証人をあぶり出すのに、大いに役立つはずです。どうもありがとう。ワトソン君、君はポケットにマッチを持っているだろう。さあ、レストレード君、皆さんも私と一緒に最上階の踊り場までお付き合い願いたい。」

前にも述べたように、そこには広い廊下があり、三つの空き部屋の前を走っていた。その廊下の端に、我々はシャーロック・ホームズによって整列させられた。巡査たちはにやにや笑い、レストレードは驚きと期待、そして嘲りが入り混じった表情で我が友を見つめている。ホームズは手品を披露する奇術師のような面持ちで我々の前に立っていた。

「恐縮ですが、巡査殿の一人にバケツ二杯の水を持ってきてもらえませんか? 藁はこちらの床に、両側の壁から離して置いてください。さて、これで準備万端でしょう。」

レストレードの顔が怒りで赤くなってきた。「我々をからかっているのか、シャーロック・ホームズ君」彼は言った。「何か知っているのなら、こんな馬鹿げた真似をせずとも、口で言えるはずだ。」

「保証しますよ、レストレード君。私のやる事なす事すべてに、ちゃんとした理由があるのです。数時間前、形勢があなたに有利に見えた時、少し私をからかいましたね。ですから、今度は私が少々芝居がかった演出をするのをお許しいただきたい。ワトソン君、その窓を開けて、藁の端にマッチで火をつけてくれないか。」

私はその通りにした。隙間風にあおられて灰色の煙が渦を巻いて廊下を流れ、乾いた藁がパチパチと音を立てて燃え上がった。

「さあ、レストレード君、君のためにこの証人を見つけ出せるかどうか、試してみましょう。皆さん、ご一緒に『火事だ!』と叫んでいただけますかな? では、一、二、三――」

「火事だ!」我々は一斉に叫んだ。

「ありがとう。もう一度お願いします。」

「火事だ!」

「紳士諸君、もう一度だけ、全員で。」

「火事だ!」

その叫び声は、ノーウッド中に響き渡ったに違いない。

その声が消えやらぬうちに、驚くべきことが起こった。廊下の突き当たりにある、ただの壁としか見えなかった場所から突然ドアが開き、穴から飛び出す兎のごとく、しなびた小男が飛び出してきたのだ。

「見事!」ホームズは落ち着き払って言った。「ワトソン君、藁にバケツの水を。それで十分だ! レストレード君、君の捜していた最重要行方不明証人、ジョナス・オールドエーカー氏をご紹介しよう。」

刑事はあっけにとられて、その新参者を凝視した。当人は廊下の明るい光に目をしばたたかせ、我々とくすぶる火を交互に見ている。それは実に不快な顔つきだった――狡猾で、邪悪で、悪意に満ち、落ち着きのない薄灰色の目と白い睫毛を持っていた。

「これは一体どういうことだ?」レストレードがようやく口を開いた。「今まで何をしていたんだ、ええ?」

オールドエーカーは、怒り狂う刑事の真っ赤な顔から身をすくめ、不安げな笑いを漏らした。

「私は何も悪いことはしておりません。」

「悪いことだと? お前は罪なき男を絞首台に送ろうと全力を尽くしたんだぞ。ここにこの紳士がいなければ、お前の企みは成功していたかもしれんのだ。」

その哀れな男はしくしくと泣き始めた。

「本当です、旦那様。ただの悪戯だったのです。」

「ほう! 悪戯だと? 笑っていられるのは今のうちだけだと請け合おう。こいつを階下へ連れて行け。私が戻るまで居間に閉じ込めておけ。ホームズ君」二人が去った後、彼は続けた。「巡査たちの前では言えなかったが、ワトソン博士の前だから言わせてもらう。どうやってやり遂げたのかは謎だが、これは君の仕事の中でも最高に鮮やかな手際だ。君は無実の男の命を救い、警察の面目を丸潰れにするはずだった重大な不祥事を防いでくれた。」

ホームズは微笑み、レストレードの肩を叩いた。

「面目丸潰れどころか、君の評判は大いに高まることでしょう。君が書いていた報告書に少し手心を加えれば、レストレード警部の目を欺くのがいかに困難か、皆が理解するはずです。」

「それで、君の名前は出したくないと?」

「全く。仕事そのものが報酬ですから。まあ、いずれ遠い未来に、私の熱心な歴史家が再び原稿用紙を広げることを許した暁には、私も名誉を得ることになるかもしれませんがね――なあ、ワトソン君? さて、この鼠がどこに潜んでいたか、見てみましょう。」

廊下の突き当たりから六フィートのところに、漆喰塗りの木舞壁の間仕切りが設けられ、その中に巧妙に隠し扉が作られていた。内部は軒下の隙間から光が差し込んでいる。いくつかの家具と食料、水が備えられ、多数の書物や書類と共に置かれていた。

「建築業者であることの利点ですな」我々が出てくると、ホームズは言った。「共犯者なしで、自分だけの小さな隠れ家をしつらえることができた。もちろん、あの貴重な家政婦は別ですが。レストレード君、彼女もすぐに袋の鼠にすることをお勧めしますよ。」

「君の助言に従おう。しかし、どうやってこの場所を知ったんだ、ホームズ君?」

「あの男はこの家の中に隠れていると確信していました。ある廊下を歩測してみると、階下の対応する廊下より六フィート短い。これで、彼の居場所はほぼ明らかでした。火事の警報を前にして、静かに寝ていられるほどの度胸はないだろうと考えたのです。もちろん、乗り込んで捕らえることもできましたが、彼自身に正体を現させる方が面白い。それに、今朝の君のからかいに対し、少しばかり煙に巻くくらいの借りは返しておかないとね、レストレード君。」

「うむ、確かにそれで貸し借りはなしだ。しかし、そもそもどうして彼が家の中にいると分かったんだ?」

「拇印ですよ、レストレード君。君はあれが決定的な証拠だと言った。その通り、全く違う意味で決定的だったのです。私は、それが前日にはなかったことを知っていました。ご存じの通り、私は細部に多大な注意を払う質でしてね、ホールを調べた時、壁には何もないことを確認していたのです。したがって、それは夜の間に付けられたものだ。」

「しかし、どうやって?」

「ごく簡単なことです。書類に封をする際、ジョナス・オールドエーカーはマクファーレンに、柔らかい蝋の上に親指を押しつけて封印の一つを確実にするよう頼んだ。あまりに素早く、自然に行われたので、おそらく若者自身も覚えていないでしょう。おそらくは偶然の出来事で、オールドエーカー自身もそれをどう使うかなど考えていなかった。しかし、あの隠れ家で事件について思いを巡らすうち、その拇印を使えばマクファーレンにとってどれほど決定的な証拠を作り出せるか、突如として閃いたのです。彼にとって、封蝋から蝋の型を取り、針で刺して得られるだけの血で湿らせ、夜の間に自分か家政婦の手で壁に印を付けることなど、赤子の手をひねるようなものでした。彼が隠れ家に持ち込んだ書類を調べれば、その拇印のついた封蝋が見つかることに賭けてもいい。」

「素晴らしい!」レストレードは言った。「素晴らしい! 君が言うように、全てが水晶のように明らかだ。しかし、この手の込んだ欺瞞の目的は何なんだ、ホームズ君?」

刑事の横柄な態度が、突如として教師に質問する子供のようになったのを見るのは、私にとって愉快な光景だった。

「ふむ、それを説明するのはさほど難しくはないでしょう。今、階下で我々を待っている紳士は、非常に陰険で、悪意に満ちた、執念深い人物です。彼がかつてマクファーレンの母親に求婚を断られたことを知っていますか? 知らない! だから言ったでしょう、まずブラックヒースへ、それからノーウッドへ行くべきだったと。さて、彼に言わせればこの屈辱が、彼の邪悪で策略に満ちた脳裏に深く刻み込まれ、生涯を通じて復讐を渇望しながらも、その機会を得られずにいた。ここ一、二年、彼の身辺では物事がうまくいかなくなり――秘密の投機だと思いますが――彼は窮地に陥った。そこで債権者を騙すことを決意し、その目的で、あるコーネリアス氏という人物に多額の小切手を支払っている。これは、思うに、彼自身の別名でしょう。まだこの小切手を追跡してはいませんが、オールドエーカーが時折二重生活を送っていたどこかの地方の町で、その名前で銀行に預けられたに違いありません。彼は完全に名前を変え、この金を引き出して姿をくらまし、どこか別の場所で人生をやり直すつもりだったのです。」

「なるほど、ありそうな話だ。」

「そして彼は閃いたのでしょう。失踪するにあたり、追跡を完全に振り切り、同時に、かつての恋人の一人息子に殺されたという印象を与えることができれば、彼女に対して十分かつ決定的な復讐を果たせる、と。それは悪事の傑作であり、彼は名人のごとくそれを実行した。犯行に明白な動機を与える遺言書のアイデア、両親に知られていない秘密の訪問、杖の保持、血痕、そして薪の山にあった動物の残骸とボタン、すべてが見事でした。数時間前には、私にも到底逃れられない網のように思えた。しかし、彼には芸術家の持つ至高の才能、すなわち引き際を知るという知識が欠けていた。彼はすでに完璧なものをさらに良くしようと望み――不運な犠牲者の首にかかる縄をさらにきつく締めようとして――全てを台無しにしたのです。降りましょう、レストレード君。彼に一、二、尋ねたいことがある。」

その悪意に満ちた男は、自宅の居間で、両脇を警官に固められて座っていた。

「悪戯だったんです、旦那様――ただの悪戯で、それ以上のものではありません」彼は絶え間なく泣き言を言った。「本当です、旦那様。私はただ、自分が失踪したらどうなるか、その反応が見たくて身を隠しただけなのです。まさか私が、哀れなマクファーレン青年に何か危害が及ぶのを許したなどと、そんな非道な想像はなさらないでしょう。」

「それは陪審が決めることだ」レストレードは言った。「いずれにせよ、殺人未遂でなくとも、共謀罪で貴様を起訴することになるだろう。」

「そして、あなたの債権者たちはコーネリアス氏の銀行口座を差し押さえることになるでしょうな」ホームズは言った。

小男はびくりとし、悪意に満ちた目を我が友に向けた。

「ずいぶんと世話になったな」彼は言った。「この借りは、いつか必ず返す。」

ホームズは寛大に微笑んだ。

「思うに、今後数年間は、あなたの時間は非常に多忙なものになるでしょう」彼は言った。「ところで、薪の山に入れたのは、あなたの古いズボンの他に何でしたかな? 死んだ犬か、兎か、それとも何か? 教えてくれないのですか? やれやれ、何とも不親切な! まあ、おそらく兎二羽もいれば、血痕と焼け焦げた灰の両方の説明がつきますな。ワトソン君、いつかこの事件を記録するなら、兎で辻褄を合わせるといい。」

踊る人形

ホームズは何時間も黙って椅子に座り、その細長い背を丸めて化学実験用の容器を覗き込んでいた。その中では、ひときわ悪臭を放つ物質が調合されているところだった。頭を胸にうずめるようにしているその姿は、私から見れば、鈍い灰色の羽毛と黒い冠羽を持つ、奇妙でひょろりとした鳥のようだった。

「それで、ワトソン君」彼は唐突に言った。「南アフリカの証券には投資しないことにしたのかね?」

私は驚きのあまり、飛び上がらんばかりだった。ホームズの奇妙な能力には慣れっこになっていたが、私の最も内密な思考にこうも突然踏み込んでこられると、全く説明がつかない。

「一体全体、どうしてそんなことが分かるんだ?」と私は尋ねた。

彼は湯気の立つ試験管を手に、丸椅子の上でくるりとこちらを向いた。その窪んだ目には、面白がるような光が宿っていた。

「さあ、ワトソン君、完全に度肝を抜かれたと白状したまえ。」

「その通りだ。」

「その旨、一筆書かせるべきだったな。」

「なぜ?」

「なぜなら、五分後には君が『何とも馬鹿馬鹿しいほど単純だ』と言うだろうからだ。」

「そんなことは決して言うものか。」

「いいかね、ワトソン君」――彼は試験管をラックに立て、教壇に立つ教授が学生に講義するかのような口調で話し始めた――「一つ一つが前の事柄に依存し、それぞれが単純な推論を連続して組み立てることは、実のところ難しくはない。そうした後、中間の推論をすべて取り払い、聴衆に出発点と結論だけを示せば、驚くべき、もっとも、それは見かけ倒しかもしれないが、効果を生み出すことができる。さて、君の左手の人差し指と親指の間の窪みを観察すれば、君がそのなけなしの資本を金鉱に投資するつもりはないと確信するのは、さして難しいことではなかった。」

「何の繋がりも見えないが。」

「まあ、そうだろう。だが、すぐに密接な繋がりを示してやろう。この極めて単純な連鎖の、失われた環はこうだ。一、昨夜クラブから帰宅した時、君の左手の人差し指と親指の間にチョークがついていた。二、君がチョークをそこにつけるのは、ビリヤードでキューを安定させる時だ。三、君はサーストンと以外ではビリヤードをしない。四、四週間前、君は私に、サーストンが南アフリカの不動産に関するオプション権を持っており、それが一ヶ月で失効するため、君にも共同出資を望んでいると話した。五、君の小切手帳は私の引き出しに鍵をかけてしまってあり、君は鍵を要求していない。六、よって、君はそのような形で金を投資するつもりはない。」

「何とも馬鹿馬鹿しいほど単純だ!」私は叫んだ。

「その通り!」彼は少しむっとして言った。「どんな問題も、一度説明されてしまえば子供だましになるものだ。ここに未解決の問題がある。どうだね、ワトソン君、これをどう解くか見てみようじゃないか。」

彼はテーブルに一枚の紙を投げつけ、再び化学分析へと向き直った。

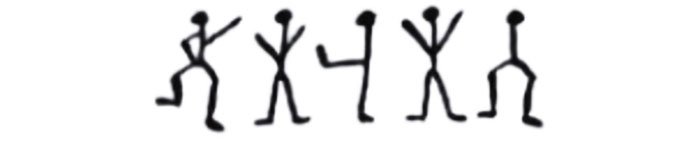

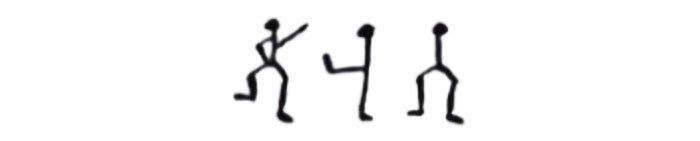

私は紙の上に描かれた馬鹿げた象形文字を、驚きをもって見つめた。

「なんだ、ホームズ、これは子供の落書きじゃないか」私は叫んだ。

「ほう、君はそう思うかね!」

「でなければ、一体何だというんだ?」

「それこそ、ノーフォーク州ライディング・ソープ・マナーのヒルトン・キュービット氏が知りたくてたまらないことなのだよ。この小さな謎は朝一番の郵便で届き、彼は次の列車でこちらへ向かうことになっている。ほら、ベルが鳴ったぞ、ワトソン君。彼が来たとしても、さほど驚きはしないな。」

階段を上がる重い足音が聞こえ、その直後、背の高い、血色の良い、髭をきれいに剃った紳士が入ってきた。その澄んだ瞳と紅潮した頬は、ベーカー街の霧とは無縁の生活を物語っていた。彼は部屋に入ると同時に、イングランド東海岸の力強く、清々しく、身の引き締まるような空気を運んできたかのようだった。我々一人一人と握手を交わし、腰を下ろそうとした時、彼の視線は、私が先ほどまで調べてテーブルに置いたままにしていた、奇妙な印のついた紙に留まった。

「さて、ホームズさん、これをどう思われますかな?」彼は叫んだ。「あなたが奇妙な謎を好むと伺いましたが、これ以上に奇妙なものはないでしょう。私が来る前に研究する時間があるようにと、先にこの紙をお送りしたのです。」

「確かに、なかなかに奇妙な代物ですな」ホームズは言った。「一見したところ、子供の悪戯のように見えます。紙の上に描かれた、いくつもの馬鹿げた小人が踊っている。なぜ、このような奇怪なものを重要視されるのですか?」

「私なら、決して。しかし、妻がそうなんです。彼女は死ぬほど怖がっている。口には出しませんが、その目には恐怖が浮かんでいます。だからこそ、私はこの件の真相を突き止めたいのです。」

ホームズは紙を掲げ、太陽の光がさんさんと当たるようにした。それはノートから破り取られた一枚だった。印は鉛筆で書かれており、次のようにならんでいた。

ホームズはしばらくそれを吟味し、それから注意深く折りたたんで手帳にしまった。

「これは実に興味深く、また類を見ない事件になりそうですな」彼は言った。「キュービットさん、お手紙でいくつか詳細を伺いましたが、我が友ワトソン博士のためにも、もう一度すべてをお話しいただけると大変ありがたい。」

「私は話がうまくないもので」我らが依頼人は、その大きく力強い手を神経質に組んだり解いたりしながら言った。「分かりにくいところがあれば、何でもお尋ねください。話は去年の結婚の時から始めますが、まず申し上げておきたいのは、私は富豪ではありませんが、我が一族は五世紀にわたってライディング・ソープに住んでおり、ノーフォーク州でこれ以上知られた家はないということです。去年、私は女王陛下の祝典のためにロンドンへ上り、ラッセル・スクエアの下宿に滞在しました。というのも、我々の教区の牧師であるパーカー師がそこに泊まっていたからです。そこにアメリカ人の若い女性がおりまして――パトリックという名でした――エルシー・パトリック。どういうわけか我々は親しくなり、一ヶ月も経たないうちに、私はこれ以上ないほど恋に落ちていました。我々は登記所でささやかに結婚し、夫婦としてノーフォークへ戻ったのです。由緒ある旧家の男が、妻の過去も身内も何も知らずにこんな風に結婚するなんて、狂気の沙汰だと思われるでしょう、ホームズさん。しかし、もし彼女に会い、彼女を知っていただければ、ご理解いただけるはずです。」

「エルシーは、そのことについて非常に正直でした。もし私が望むなら、この話から手を引く機会をいくらでも与えてくれたと言っても過言ではありません。『私の人生には、とても不愉快な関わりがありました』と彼女は言いました。『そのことは全て忘れたいのです。過去については二度と触れたくありません。私にとって、とても辛いことですから。もし私をめとってくださるなら、ヒルトン、あなたは個人的に恥じるべきことは何もない女を妻にすることになります。でも、それについては私の言葉を信じていただくしかなく、私があなたのものになるまでの過去については、沈黙を許していただかなければなりません。もしこの条件が厳しすぎるのでしたら、どうぞノーフォークへお帰りになって、私をあなたが見つけた孤独な生活の中に置いていってください』。結婚式の前日に、彼女はまさにそう私に言ったのです。私は彼女の条件で彼女を受け入れることに満足していると告げ、そしてその言葉を守ってきました。」

「さて、結婚して一年、我々はとても幸せに暮らしてきました。しかし、一ヶ月ほど前、六月の終わりに、初めて不穏な兆候が見られたのです。ある日、妻がアメリカから手紙を受け取りました。アメリカの切手が見えました。彼女は死人のように真っ青になり、手紙を読むと、それを暖炉に投げ込みました。彼女はその後そのことに一切触れず、私も何も言いませんでした。約束は約束ですから。しかし、その瞬間から彼女に心休まる時はないのです。いつも顔には恐怖の色が浮かんでいます――何かを待ち、予期しているかのような表情です。私を信頼してくれればいいのですが。私が彼女の一番の味方だと分かるはずです。しかし、彼女が口を開くまでは、私には何も言えません。誤解しないでいただきたいのですが、ホームズさん、彼女は正直な女性です。過去にどんな問題があったにせよ、それは彼女の落ち度ではありません。私はただのノーフォークの田舎郷士にすぎませんが、イングランド広しといえども、私ほど家の名誉を重んじる男はおりません。彼女はそれをよく知っていますし、結婚する前から知っていました。彼女が家の名誉を汚すようなことは決してしない――それだけは確信しています。」

「さて、ここからが私の話の奇妙な部分です。一週間ほど前――先週の火曜日のことでした――窓の桟の一つに、この紙にあるような、馬鹿げた小さな踊る人形がいくつも描かれているのを見つけました。チョークで走り書きされていたのです。私は馬丁の少年が描いたのだと思いましたが、その子は全く知らないと誓って言いました。いずれにせよ、夜の間に現れたものです。私はそれを洗い落とさせ、後になってから妻にそのことを話しました。驚いたことに、彼女はそれを非常に深刻に受け止め、もしまた現れたら見せてほしいと私に懇願しました。一週間は何も起こりませんでしたが、昨日の朝、庭の日時計の上にこの紙が置かれているのを見つけたのです。それをエルシーに見せると、彼女は気を失って倒れてしまいました。それ以来、彼女は夢遊病者のように、半分呆然とし、目には常に恐怖が潜んでいます。その時です、私があなたに手紙を書き、この紙を送ったのは。警察に持ち込めるような話ではありません。笑われるのが関の山でしょう。しかし、あなたならどうすべきか教えてくださるはずだ。私は金持ちではありませんが、もし私の可愛い妻に危険が迫っているのなら、最後の一銭まで使って彼女を守ります。」

古きイングランドの大地に根ざしたこの男は、実に立派な人物だった――素朴で、実直で、穏やかで、その大きく真摯な青い瞳と、広く整った顔立ちをしていた。妻への愛と彼女への信頼が、その表情に輝いていた。ホームズは彼の話を最大限の注意を払って聞き、そして今、しばらくの間、沈黙と思考に沈んでいた。

「キュービットさん」彼はついに口を開いた。「最善の策は、奥様に直接訴えかけ、その秘密を分かち合ってくれるよう頼むことだとは思いませんか?」

ヒルトン・キュービットは、そのがっしりとした頭を横に振った。

「約束は約束です、ホームズさん。もしエルシーが話したいと思えば、そうするでしょう。そうでなければ、私が彼女の信頼を無理強いするべきではない。しかし、私には私自身のやり方で行動する権利がある――そして、そうするつもりです。」

「ならば、私も心からお力になりましょう。まず第一に、ご近所で見慣れない人物が目撃されたという話はありますか?」

「いいえ。」

「非常に静かな場所だとお見受けしますが。見慣れない顔があれば、噂になりますか?」

「すぐ近所であれば、はい。しかし、さほど遠くないところに、いくつかの小さな保養地があります。それに、農家は下宿人も受け入れていますから。」

「この象形文字には、明らかに意味がある。もしそれが全くの気まぐれなものであれば、我々には解読不可能かもしれません。しかし、もし体系的なものであれば、必ずや真相を突き止められるでしょう。ですが、この特定のサンプルはあまりに短すぎて、何もできません。そして、あなたがもたらしてくれた事実もあまりに漠然としていて、調査の足がかりがない。私の提案はこうです。ノーフォークへお帰りになり、鋭く見張りを続け、新たに出現する踊る人形があれば、その正確な写しを取ってください。窓の桟にチョークで描かれたものの写しがないのが、実に残念でなりません。近所の見知らぬ人物についても、慎重に聞き込みをしてください。新たな証拠が集まったら、また私のところへお越しください。それが、ヒルトン・キュービットさん、私があなたにできる最善の助言です。もし何か急を要する新たな展開があれば、いつでもノーフォークのご自宅へ駆けつけます。」

この面会は、シャーロック・ホームズを深く物思いに沈ませた。続く数日間、彼が手帳からその紙片を取り出し、そこに記された奇妙な図形を長く熱心に見つめるのを、私は何度か目にした。しかし、彼がその件について言及することはなく、二週間ほど経ったある日の午後まで時は流れた。私が外出しようとすると、彼が私を呼び止めた。

「ここにいた方がいい、ワトソン君。」

「なぜ?」

「今朝、ヒルトン・キュービットから電報を受け取ったのだ。踊る人形のヒルトン・キュービットを覚えているかね? 彼は一時二十分にリバプール・ストリート駅に着くことになっている。いつここに現れてもおかしくない。電報から察するに、何か重要な新しい出来事があったようだ。」

我々は長く待つ必要はなかった。ノーフォークの郷士は、辻馬車が運べる限りの速さで駅から直行してきた。彼は疲れ切った目と、しわの寄った額で、心配と落胆の表情を浮かべていた。

「この一件は、私の神経をすり減らしています、ホームズさん」彼は疲れ果てた男のように肘掛け椅子に沈み込みながら言った。「見えない、知らない連中に囲まれ、何らかの企みを持たれていると感じるだけでも十分悪い。しかし、それに加えて、それが妻をじわじわと殺していると分かれば、生身の人間が耐えられる限度を超えてしまいます。彼女はそれで衰弱していく――まさに私の目の前で衰弱していくのです。」

「彼女はまだ何も?」

「いいえ、ホームズさん、まだです。ですが、哀れな彼女が話したがっているのに、どうしても一歩を踏み出せない、という時が何度かありました。私も助けようとしましたが、おそらく不器用で、彼女を怖がらせてしまったのでしょう。彼女は私の旧家や、州での評判、そして我々の汚れなき名誉への誇りについて語り、いつも核心に近づいていると感じるのですが、どういうわけか、そこへ至る前に話が逸れてしまうのです。」

「しかし、ご自身で何か発見は?」

「かなりのことを、ホームズさん。調べていただくために、新しい踊る人形の絵をいくつか持ってきました。そして、さらに重要なことに、私はその男を見ました。」

「何と、それを描いている男を?」

「はい、彼が描いているところを。しかし、順を追って全てお話ししましょう。あなたを訪ねた後、私が戻って翌朝一番に目にしたのは、新しい踊る人形の群れでした。正面の窓から丸見えの、芝生の脇に立つ道具小屋の黒い木製のドアに、チョークで描かれていたのです。正確な写しを取りました。これがそうです。」

彼は紙を広げ、テーブルの上に置いた。これがその象形文字の写しである。

「素晴らしい!」ホームズは言った。「素晴らしい! どうぞ続けてください。」

「写しを取った後、私はその印を消し去りましたが、二日後の朝、また新たなものが現れました。その写しがここにあります。」

ホームズは手をこすり合わせ、喜びのあまりくすくすと笑った。

「我々の資料は急速に蓄積されていますな」彼は言った。

「三日後、紙に走り書きされた伝言が、日時計の上の小石の下に置かれていました。これがそうです。ご覧の通り、文字は最後のものと全く同じです。その後、私は待ち伏せを決意し、リボルバーを取り出して書斎で夜を明かしました。書斎からは芝生と庭が見渡せます。午前二時頃、外の月明かりを除いては全てが闇に包まれる中、私が窓辺に座っていると、背後に足音が聞こえ、そこにいたのは寝間着姿の妻でした。彼女は私に寝室へ来るよう懇願しました。私は、我々にこんな馬鹿げた悪戯をするのが誰なのか確かめたいのだと、率直に告げました。彼女は、それは無意味な悪戯で、気にする必要はないと答えました。」

「『本当に気になるのなら、ヒルトン、二人で旅行にでも出て、この厄介事を避けましょう』。」

「『何だと、悪戯者のせいで自分の家から追い出されるというのか?』私は言いました。『そんなことをしたら、州中の笑いものになるぞ』。」

「『とにかく、寝室へいらして』と彼女は言いました。『朝になったら話し合いましょう』。」

「突然、彼女が話している最中に、月明かりの中でその白い顔がさらに青ざめるのが見え、私の肩を掴む手に力がこもりました。道具小屋の影で何かが動いていたのです。私は、角を這うように回り込み、ドアの前にうずくまる、黒く忍び寄る人影を見ました。ピストルを掴んで飛び出そうとしたところ、妻が私の体に腕を回し、痙攣するような力で私を抱きしめました。私は彼女を振りほどこうとしましたが、彼女は必死にしがみついてきました。ようやく自由になったものの、私がドアを開けて小屋にたどり着いた時には、そいつはもういなくなっていました。しかし、存在の痕跡は残していきました。ドアには、すでに二度現れたのと同じ、私がこの紙に写した踊る人形の配列が描かれていたのです。敷地中を走り回りましたが、男の他の痕跡はどこにもありませんでした。それなのに、驚くべきことに、そいつはずっとそこにいたに違いないのです。というのも、朝になって再びドアを調べると、私がすでに見たいくつかの絵の下に、さらに絵を走り書きしていたのですから。」

「その新しい絵はお持ちですか?」

「はい、非常に短いものですが、写しを取りました。これがそうです。」

彼は再び紙を取り出した。新しい踊りは、このような形だった。

「教えてください」ホームズは言った――その目から、彼が非常に興奮しているのが見て取れた――「これは最初のものへの単なる追加でしたか、それとも全く別個のものに見えましたか?」

「ドアの別の羽目板にありました。」

「素晴らしい! これは我々の目的のために、何よりも重要なものです。希望が湧いてきました。さて、ヒルトン・キュービットさん、非常に興味深いお話を続けてください。」

「もうお話しすることはありません、ホームズさん。ただ、あの夜、こそこそする悪党を捕まえられたかもしれないのに、私を引き留めた妻に腹を立てたことくらいです。彼女は、私が危害を加えられるのを恐れたと言いました。一瞬、彼女が本当に恐れていたのは、彼が危害を加えられることではないか、という考えが頭をよぎりました。というのも、彼女がこの男が誰で、これらの奇妙な合図が何を意味するのかを知っていることは疑いようがなかったからです。しかし、ホームズさん、妻の声には、そしてその目には、疑いを差し挟むことを許さない何かがあり、彼女が心から案じていたのは、まさしく私自身の安全だったと確信しています。これが事件の全てです。さて、どうすべきか、あなたのアドバイスをいただきたい。私自身の考えとしては、農場の若者を六人ほど茂みに潜ませておき、この男が再び現れたら、二度と我々に手出しできないよう、こてんぱんに打ちのめしてやりたいのですが。」

「恐れながら、そのような単純な治療法で済むには、事件は深すぎます」ホームズは言った。「ロンドンにはどのくらい滞在できますか?」

「今日中に戻らねばなりません。妻を一晩中一人にしておくわけにはいきません。彼女は非常に神経質になっており、戻ってきてほしいと懇願しているのです。」

「おっしゃる通りでしょう。しかし、もし滞在していただけたなら、一、二日中にご一緒にお戻りできたかもしれません。とりあえず、これらの紙を私に預けていってください。近いうちにあなたを訪ね、この事件に何らかの光を当てることができる可能性は高いと思います。」

シャーロック・ホームズは、依頼人が我々の元を去るまで、冷静で専門家らしい態度を崩さなかった。もっとも、彼をよく知る私には、彼が深く興奮しているのが容易に見て取れた。ヒルトン・キュービットの広い背中がドアの向こうに消えた瞬間、我が友はテーブルに駆け寄り、踊る人形の描かれた紙片を全て目の前に並べ、複雑で緻密な計算に没頭した。二時間もの間、私は彼が次から次へと紙を数字と文字で埋めていくのを眺めていた。彼は作業に完全に没頭し、私の存在を明らかに忘れていた。時には進展があり、仕事中に口笛を吹いたり歌ったりしたかと思えば、時には行き詰まり、眉間にしわを寄せ、うつろな目で長時間座り込むこともあった。ついに彼は満足の叫びをあげて椅子から飛び上がり、両手をこすり合わせながら部屋を行き来した。それから、電信用の用紙に長い電文を書いた。「これに対する返事が私の期待通りなら、君のコレクションに加えるにふさわしい、実に見事な事件が手に入ることになるぞ、ワトソン君」彼は言った。「明日にはノーフォークへ下り、我らが友に、彼の悩みの種の秘密について、非常に明確な知らせを届けられるだろう。」

正直に言うと、私は好奇心でいっぱいだったが、ホームズが自分のタイミングとやり方で真相を明かすのを好むことを知っていたので、彼が私を信頼して打ち明けてくれる時が来るまで待つことにした。

しかし、その返信電報は遅れ、焦燥の二日間が続いた。その間、ホームズはベルが鳴るたびに耳をそばだてた。二日目の夕方、ヒルトン・キュービットから手紙が届いた。彼の周りでは全てが静かだったが、その朝、日時計の台座に長い文が現れたという。彼はその写しを同封しており、ここに再現する。

ホームズはこの奇怪なフリーズ[訳注:帯状の装飾]に数分間かがみ込んでいたが、突然、驚きと狼狽の叫びと共に飛び上がった。その顔は不安でやつれていた。

「この事件をここまで放置しすぎた」彼は言った。「今夜、ノース・ウォルシャム行きの列車はあるか?」

私は時刻表を調べた。最終列車は出たばかりだった。

「ならば、朝食を早めにとり、朝一番の列車に乗る」ホームズは言った。「我々の存在が緊急に必要とされている。ああ! 待ち望んでいた電報だ。ハドソン夫人、少々お待ちを、返信がいるかもしれません。いや、全く予想通りだ。このメッセージは、ヒルトン・キュービットに事態を知らせるのに一刻の猶予も許されないことを、さらに決定的にした。我らが素朴なノーフォークの郷士は、奇妙で危険な蜘蛛の巣に絡めとられているのだ。」

そして、まさにその通りとなった。私にはただ子供じみて奇怪に思えた物語の暗い結末に差し掛かる今、私は再び、当時私を満たした狼狽と恐怖を味わっている。読者の皆様にもっと明るい結末を伝えられればと願うが、これらは事実の記録であり、数日の間ライディング・ソープ・マナーの名をイングランド中に知らしめた奇妙な一連の出来事を、その暗い危機的結末まで、私は追わねばならない。

我々がノース・ウォルシャムで列車を降り、目的地を口にするや否や、駅長が駆け寄ってきた。「ロンドンから来られた刑事さん方ですな?」と彼は言った。

ホームズの顔に苛立ちの色がよぎった。

「なぜそう思われる?」

「ノリッジからマーティン警部が通られたばかりですので。しかし、あるいは外科医の先生方か。奥様はまだ亡くなってはおられません――少なくとも最後の報告では。まだ助かるかもしれませんな――もっとも、絞首台行きかもしれませんが。」

ホームズの額は不安で曇っていた。

「我々はライディング・ソープ・マナーへ向かうところだ」彼は言った。「しかし、そこで何が起こったのかは何も聞いていない。」

「恐ろしい事件です」駅長は言った。「ヒルトン・キュービット氏と奥様、お二人とも撃たれたのです。奥様が旦那様を撃ち、それからご自分を――使用人たちはそう言っているそうです。旦那様は亡くなられ、奥様の命も絶望的だと。やれやれ、ノーフォーク州で最も古い家柄の一つで、最も尊敬されていたご一家だったのに。」

ホームズは一言も発さず馬車に急ぎ、七マイルの長い道のりの間、一度も口を開かなかった。彼がこれほどまでに打ちのめされているのを見るのは、滅多にないことだった。ロンドンからの道中ずっと彼は落ち着かず、朝刊を不安げな注意を払ってめくっているのには気づいていたが、今や最悪の恐怖が突然現実のものとなり、彼は茫然自失の憂鬱に沈んでいた。彼は座席に背をもたせ、暗い思索にふけっていた。しかし、我々の周りには興味を引くものが多くあった。我々はイングランドでも類を見ないほど特異な田園地帯を通り抜けていたのだ。まばらに点在するコテージが今日の人口を表している一方で、あたり一面、巨大な四角い塔を持つ教会が平坦な緑の風景から突き出ており、古きイースト・アングリアの栄光と繁栄を物語っていた。やがて、ドイツ海[訳注:現在の北海]の紫色の縁がノーフォーク海岸の緑の縁の上に現れ、御者が鞭で木立から突き出た二つの古い煉瓦と木材の切妻を指さした。「あれがライディング・ソープ・マナーです」と彼は言った。

我々がポルティコのある正面玄関に馬車を寄せると、その前、テニスの芝生の脇に、我々にとって奇妙な関わりを持つ黒い道具小屋と台座付きの日時計があるのが見えた。きびきびとして抜け目のない態度の、口髭に蝋を塗った小粋な小男が、ちょうど高いドッグカートから降りたところだった。彼はノーフォーク警察のマーティン警部と名乗り、我が友の名を聞くと、かなり驚いた様子だった。

「これは、ホームズさん、犯行は今朝の三時に起こったばかりです。どうやってロンドンでそれを聞きつけ、私と同じくらい早く現場に着くことができたのですか?」

「予期していたのです。防ぐ望みを抱いて来ました。」

「では、我々の知らない重要な証拠をお持ちに違いない。お二人は大変仲睦まじいご夫婦だったと聞いておりますから。」

「私が持っているのは、踊る人形の証拠だけです」ホームズは言った。「その件は後ほどご説明します。今は、この悲劇を防ぐには遅すぎた以上、私の持つ知識を用いて、正義がなされることを確実にしたいと強く願っています。捜査に協力させていただけますか、それとも、私が独立して行動するのを望まれますか?」

「ご一緒に行動できるとあれば、光栄の至りです、ホームズさん」警部は真剣に言った。

「では、一刻の無駄もなく、証言を聞き、現場を調べさせていただきたい。」

マーティン警部は、我が友に彼自身のやり方で事を進めさせるという分別を持ち合わせており、その結果を注意深く記録することに満足していた。地元の外科医である白髪の老人が、ちょうどヒルトン・キュービット夫人の部屋から降りてきたところで、彼女の傷は重いが、必ずしも致命的ではないと報告した。弾丸は脳の前部を貫通しており、意識を取り戻すまでにはしばらく時間がかかるだろうとのことだった。彼女が撃たれたのか、自ら撃ったのかという問いに対しては、彼は断定的な意見を述べることを避けた。確かに、弾丸は至近距離から発射されていた。部屋で見つかったピストルは一丁のみで、そのうち二発が発射済みだった。ヒルトン・キュービット氏は心臓を撃ち抜かれていた。彼が彼女を撃ち、その後自分を撃ったとも、あるいは彼女が犯人だったとも考えられた。というのも、リボルバーは二人のちょうど中間の床に落ちていたからだ。

「彼は動かされましたか?」ホームズが尋ねた。

「奥様以外は何も動かしておりません。負傷した彼女を床に寝かせておくわけにはいきませんでしたから。」

「こちらにはどのくらい?」

「四時からです。」

「他には?」

「ええ、ここにいる巡査です。」

「そして、何も触っていないと?」

「何も。」

「非常に慎重に行動された。誰があなたを呼んだのですか?」

「メイドのサンダースです。」

「警報を鳴らしたのは彼女ですか?」

「彼女と、料理人のキング夫人です。」

「彼女たちは今どこに?」

「台所だと思います。」

「では、すぐに彼女たちの話を聞くのがよさそうだ。」

樫の板張りと高い窓のある古いホールは、捜査法廷と化していた。ホームズは大きな古風な椅子に座り、そのやつれた顔から、冷徹な目が光っていた。その目には、救うことのできなかった依頼人がついに報われるまで、この探求に生涯を捧げるという固い決意が読み取れた。小粋なマーティン警部、白髪頭の田舎医者、私、そして朴訥な村の警官が、その奇妙な一同の残りのメンバーだった。

二人の女性は、自分たちの話を十分に明確に語った。彼女たちは爆発音で眠りから覚め、その一分後には二発目の音が続いた。二人は隣接する部屋で寝ており、キング夫人がサンダースの部屋に駆け込んだ。一緒に階段を降りた。書斎のドアは開いており、テーブルの上では蝋燭が燃えていた。主人は部屋の中央でうつ伏せに倒れていた。完全に絶命していた。窓の近くでは奥様がうずくまり、頭を壁にもたせかけていた。彼女はひどい傷を負っており、顔の片側は血で赤く染まっていた。息は荒かったが、何も話すことはできなかった。廊下も部屋も、煙と火薬の匂いで満ちていた。窓は確かに閉まっており、内側から鍵がかかっていた。二人の女性はこの点について断言した。彼女たちはすぐに医者と巡査を呼びにやった。それから、馬丁と馬丁の少年の助けを借りて、負傷した女主人を彼女の部屋へ運んだ。彼女も夫もベッドにいた。彼女はドレスを、彼は寝間着の上にガウンを着ていた。書斎では何も動かされていなかった。彼女たちの知る限り、夫婦喧嘩など一度もなかった。いつも大変仲睦まじい夫婦だと見ていた。

これらが使用人たちの証言の要点だった。マーティン警部の質問に対し、彼女たちは全てのドアが内側から施錠されており、誰も家から逃げ出すことはできなかったと明言した。ホームズの質問に対しては、二人とも最上階の自分たちの部屋から飛び出した瞬間から火薬の匂いに気づいたと記憶していた。「その事実を、あなたの注意に強く喚起しておきます」ホームズは同業者に言った。「そして今、我々はこの部屋を徹底的に調査する態勢が整ったと思います。」

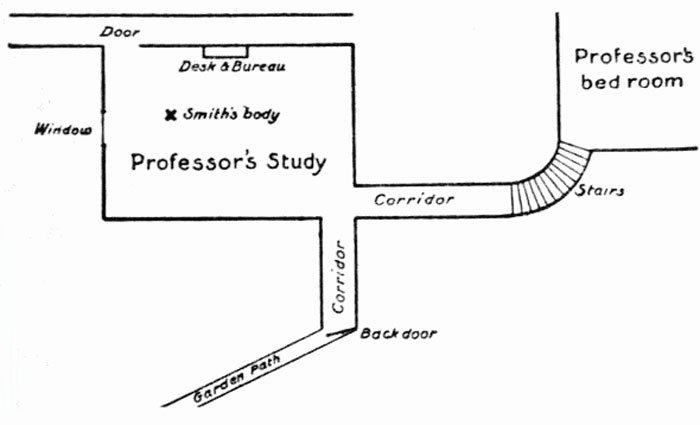

書斎は小さな部屋で、三方を本棚に囲まれ、庭に面した普通の窓に向かって書き物机が置かれていた。我々の最初の注意は、不運な郷士の遺体に向けられた。その巨体は部屋を横切るように伸びていた。着衣の乱れは、彼が急いで眠りから覚まされたことを示していた。弾丸は正面から撃ち込まれ、心臓を貫通した後、体内に留まっていた。彼の死は間違いなく即死で、苦痛はなかっただろう。ガウンにも手にも、火薬の痕はなかった。田舎の外科医によれば、夫人には顔に汚れがあったが、手にはなかったという。

「後者の不在は何も意味しませんが、その存在は全てを意味するかもしれません」ホームズは言った。「質の悪い薬莢から火薬が後方に噴出しない限り、痕跡を残さずに何発も撃つことは可能です。キュービット氏のご遺体は、もう動かしていただいて結構でしょう。博士、奥様を傷つけた弾丸はまだ回収されていないのですね?」

「それが可能になるまでには、大手術が必要になります。しかし、リボルバーにはまだ四発の弾が残っています。二発が発射され、二つの傷がつけられた。ですから、弾丸は一つ一つ説明がつきます。」

「そう思われますな」ホームズは言った。「では、明らかに窓の縁に当たった弾丸についても説明できますかな?」

彼は突然振り返り、その細長い指は、窓枠の下部から一インチほど上の、下の窓框を貫通した穴を指していた。

「何と!」警部は叫んだ。「一体どうやってそれを見つけたのですか?」

「探したからです。」

「素晴らしい!」田舎医者は言った。「まさしくその通りですな。では、三発目が撃たれ、したがって第三の人物がいたに違いない。しかし、それは誰で、どうやって逃げたというのでしょう?」

「それこそが、我々が今まさに解決しようとしている問題です」シャーロック・ホームズは言った。「マーティン警部、使用人たちが部屋を出るとすぐに火薬の匂いに気づいたと言った時、私がその点は非常に重要だと述べたのを覚えていますか?」

「はい、警部。しかし、正直に申し上げると、完全には理解しておりませんでした。」

「それは、発砲の際、部屋のドアだけでなく窓も開いていたことを示唆しています。さもなければ、火薬の煙がこれほど急速に家中に広がるはずがない。そのためには、部屋に隙間風が必要だったのです。しかし、ドアも窓も、ごく短い時間しか開いていなかった。」

「どうやってそれを証明するのですか?」

「蝋燭の蝋が流れていなかったからです。」

「見事だ!」警部は叫んだ。「見事だ!」

「悲劇の際に窓が開いていたと確信し、私は、この事件には第三の人物が関与しており、その人物がこの開口部の外に立ってそこから発砲したのではないかと考えました。この人物に向けられた弾は、窓框に当たる可能性がある。私は探し、そして、案の定、弾痕があったのです!」

「しかし、どうして窓が閉められ、鍵がかかっていたのですか?」

「女性の最初の本能は、窓を閉めて鍵をかけることでしょう。しかし、おや! これは?」

それは、書斎のテーブルの上に置かれていた婦人用のハンドバッグだった――クロコダイル革と銀でできた、小粋な小さなハンドバッグだ。ホームズはそれを開け、中身をぶちまけた。そこには、輪ゴムで束ねられたイングランド銀行の五十ポンド紙幣が二十枚あった――それ以外には何もなかった。

「これは保管しておかねばなりません。裁判で重要になるでしょうから」ホームズは、バッグとその中身を警部に手渡しながら言った。「さて、この第三の弾丸に光を当てる必要があります。木材の裂け方からして、明らかに部屋の中から発射されたものです。料理人のキング夫人にもう一度会いたい。キング夫人、あなたは大きな爆発音で目が覚めたと言いましたね。そう言った時、それは二発目よりも大きく聞こえたという意味でしたか?」

「さあ、旦那様、眠りから覚まされたものですから、判断は難しいですが。しかし、とても大きく聞こえたように思います。」

「それが、ほぼ同時に発射された二発の銃声だったとは思いませんか?」

「それは何とも申し上げられません、旦那様。」

「私は、疑いなくそうだったと信じています。マーティン警部、この部屋が我々に教えてくれることは、もう全て尽くしたと思います。もしよろしければ、私と一緒に外を回っていただければ、庭がどのような新しい証拠を提供してくれるか、見ることができるでしょう。」

書斎の窓際まで花壇が続いており、我々はそこへ近づくと、みな一様に驚きの声を上げた。花は踏みつけられ、柔らかな土には足跡が無数に残されていた。大きく、男性的で、奇妙なほど長く鋭い爪先を持つ足跡だ。ホームズは、さながら傷ついた鳥を追う猟犬のごとく、草葉のあいだを嗅ぎまわった。やがて満足げな声を上げると、身をかがめ、小さな真鍮の円筒を拾い上げた。

「思った通りだ」と彼は言った。「リボルバーには排莢装置が付いていた。これが三発目の薬莢だ。マーティン警部、これで事件はほぼ解明したと言っていいでしょうな。」

田舎の警部は、ホームズの迅速かつ見事な捜査の進展に、ただただ驚愕の表情を浮かべていた。最初は自らの立場を主張しようとする気配も見せたが、今や感嘆の念に打ちのめされ、ホームズが導くところへ疑問も挟まず従う覚悟ができていた。

「誰を疑っておられるのですか?」と彼は尋ねた。

「それは後ほど。この問題には、まだ君に説明できていない点がいくつかある。ここまで来た以上、私自身の方針で事を進め、その上で一切をすっきりと解明するのが最善だろう。」

「お望みのままに、ホームズさん。犯人さえ捕まれば、それで結構です。」

「なにも勿体ぶるつもりはない。だが、事を進めている最中に、込み入った説明を長々とするわけにはいかないのだ。この事件の糸は、すべて私の手の中にある。たとえ奥方が意識を取り戻さなかったとしても、我々は昨夜の出来事を再現し、正義が為されることを請け合うことができる。まず第一に、この近所に『エルリッジ』という名の宿屋があるかどうか知りたい。」

使用人たちに尋問したが、誰もそのような場所は聞いたことがないという。厩番の少年が、イースト・ラストンの方角へ数マイル行ったところに、その名の農夫が住んでいることを思い出し、一筋の光を投げかけた。

「それは人里離れた農場かね?」

「ええ、大変な辺鄙なところに。」

「おそらく、昨夜ここで起きたことは、まだ耳にしていないだろうな?」

「たぶん、そうだと思います。」

ホームズはしばし考え込み、やがてその顔に奇妙な笑みが浮かんだ。

「馬に鞍を置け、坊主」と彼は言った。「エルリッジ農場まで手紙を届けてもらいたい。」

彼はポケットから、踊る人形が描かれた紙片を何枚か取り出した。それを目の前に広げ、書斎のテーブルでしばらく作業を続けた。やがて少年に手紙を手渡し、宛名の人に直接渡すこと、そしていかなる質問にも一切答えてはならないと指示した。手紙の表書きは、ホームズの常の几帳面な筆跡とは似ても似つかぬ、乱れた不規則な文字で書かれていた。宛名は、ノーフォーク州、イースト・ラストン、エルリッジ農場、エイブ・スレイニー氏となっていた。

「警部」とホームズは言った。「護衛を要請する電報を打っておいた方がよろしいでしょう。もし私の計算が正しければ、郡の刑務所へ移送するには、ことのほか危険な囚人を相手にすることになるかもしれませんからな。この手紙を届ける少年が、君の電報も打ってくれるでしょう。ワトソン、午後に町へ出る汽車があるなら、それに乗るのが得策だろう。終えねばならぬ興味深い化学分析が残っているし、この捜査も急速に終結へ向かっている。」

若者が手紙を携えて出発すると、シャーロック・ホームズは使用人たちに指示を与えた。もしヒルトン・キュービット夫人を訪ねてくる客があっても、夫人の容態については一切知らせず、すぐに客間へ通すように、と。彼はこの点を最大限の真剣さをもって彼らに徹底させた。そして最後に、「もう我々の出る幕はない。何が待ち受けているか、時が来るまでせいぜい時間を潰すとしよう」と言いながら、我々を客間へと案内した。医者は患者のもとへ帰ってしまい、残ったのは警部と私だけだった。

「一時間ほど、興味深く有益な時間を過ごす手助けができると思う」とホームズは言い、椅子をテーブルに引き寄せ、目の前に踊る人形の奇妙な絵が記録された様々な紙を広げた。「さて、友人のワトソン。君の生来の好奇心をこれほど長く満たさずにいた償いは、何としてもせねばなるまい。警部にとっては、この事件全体が、職業上の注目すべき研究対象となるやもしれん。まずは、ヒルトン・キュービット氏が以前ベーカー街で私に相談した際の、興味深い経緯からお話ししよう。」

それから彼は、すでに記録されている事実を簡潔に要約した。「私の目の前にあるのが、この奇妙な代物だ。もしこれがあれほど恐ろしい悲劇の前触れでなかったなら、一笑に付したかもしれん。私はあらゆる暗号に精通しているつもりでね。この分野に関しては、百六十種の暗号を分析したささやかな論文を著したこともある。だが、告白すると、これはまったく新しい形式だ。この体系を考案した者の狙いは、これらの記号がメッセージを伝えていることを隠し、単なる子供の気まぐれな落書きだと思わせることにあったようだ。」

「しかし、ひとたびこれらの記号が文字を表していると見抜き、あらゆる暗号解読の指針となる法則を当てはめてみれば、解読は存外容易だった。最初に私に示されたメッセージはあまりに短く、『XXX』という記号がEを表す、とある程度の確信をもって言うのが精一杯だった。ご存知の通り、Eは英語のアルファベットで最も頻繁に使われる文字で、その出現率は非常に高いため、短い文章でさえ最も多く見られることが期待できる。最初のメッセージの十五の記号のうち、四つが同じだった。ゆえに、これをEと見なすのは妥当だった。確かに、ある場合は人形が旗を持ち、ある場合は持っていなかったが、旗の配置からして、文章を単語に区切るために使われている可能性が高かった。私はこれを仮説として受け入れ、Eが次の記号で表されると書き留めた。」

「だが、ここからが調査の真の難関だった。Eに次いで出現頻度の高い英語の文字の順序は、決して明確ではない。印刷物一枚の平均で見られる優位性も、短い一文では逆転しうる。大雑把に言えば、T、A、O、I、N、S、H、R、D、Lの順に出現するが、T、A、O、Iはほぼ同率で、意味が通じるまで各組み合わせを試すのは果てしない作業になる。そこで私は、新たな材料を待つことにした。ヒルトン・キュービット氏との二度目の面談で、彼はさらに二つの短い文と、一つのメッセージを提供してくれた。これは旗がないことから、単一の単語であると思われた。これがその記号だ。さて、この単一の単語には、五文字の単語の二番目と四番目に、すでに解明済みのEが二つ来ている。考えられるのは『sever(断つ)』、『lever(てこ)』、あるいは『never(決して)』。懇願に対する返事だとすれば、最後の『never』が最も可能性が高いのは論を俟たないだろうし、状況からしても、夫人が書いた返信であると示唆されていた。これを正しいと仮定すれば、我々はこれらの記号がそれぞれN、V、Rを表すと言えるようになる。」

「それでもまだ、私はかなりの困難に直面していた。だが、幸運なひらめきが、さらにいくつかの文字を解き明かす鍵を与えてくれた。もしこれらの懇願が、私の予想通り、夫人の若き日をよく知る人物からのものだとしたら、三文字を間に挟んで二つのEを含む組み合わせは、まさしく『ELSIE(エルシー)』という名前を表している可能性が非常に高い。調べてみると、そのような組み合わせが、三度繰り返されたメッセージの末尾を形成していることがわかった。間違いなく、エルシーへの何らかの懇願だ。こうして私はL、S、Iを手に入れた。しかし、それはどんな懇願だったのか? 『Elsie』の前の単語はわずか四文字で、Eで終わっている。間違いなく『COME(来い)』に違いない。Eで終わる他の四文字単語をすべて試したが、この状況に合うものは見つからなかった。こうして私はC、O、Mを手に入れ、最初のメッセージに再び挑むことができるようになった。単語に区切り、まだ未知の記号には点を打っていく。すると、このようになった。」

.M .ERE ..E SL.NE.

「さて、最初の文字はA以外にありえない。これは極めて有用な発見だ。この短い文の中に三度も現れるのだから。そして二番目の単語にはHも明らかに見える。するとこうなる。」

AM HERE A.E SLANE.

あるいは、名前の明白な空欄を埋めれば、こうだ。

AM HERE ABE SLANEY. (俺はここにいる、エイブ・スレイニー)

これで非常に多くの文字が判明したため、かなりの自信をもって二番目のメッセージに取り掛かることができた。解読すると、このようになった。

A. ELRI. ES.

ここでは、欠けている文字にTとGを当てはめ、これが書き手の滞在している家か宿屋の名前だと仮定する以外に、意味をなす方法はなかった。」

マーティン警部と私は、友人がいかにして我々の困難を完全に掌握するに至ったか、その詳細かつ明快な説明に、最大限の興味をもって聞き入っていた。

「それで、どうされたのですか?」と警部が尋ねた。

「このエイブ・スレイニーがアメリカ人であると考える理由は十分にあった。エイブはアメリカ式の短縮形であり、アメリカからの手紙がすべての騒動の発端だったからだ。また、この件には何らかの犯罪がらみの秘密があると考える根拠も十分にあった。夫人が過去についてほのめかしたこと、夫に真相を打ち明けるのを拒んだこと、その両方がその方向を示していた。そこで私は、ニューヨーク市警の友人、ウィルソン・ハーグリーヴに電報を打った。彼はロンドンの犯罪に関する私の知識を、一度ならず利用したことがある。エイブ・スレイニーという名前に聞き覚えがあるかと尋ねたのだ。これが彼の返事だ。『シカゴで最も危険な悪党』。彼の返事を受け取ったまさにその晩、ヒルトン・キュービット氏がスレイニーからの最後のメッセージを送ってきた。既知の文字で解読すると、このようになった。」

ELSIE .RE.ARE TO MEET THY GO. (エルシー、汝の神に会う準備をせよ)

PとDを加えることでメッセージは完成し、この悪党が説得から脅迫へと手段を移行させたことがわかった。そしてシカゴの悪党に関する私の知識から、彼がその言葉を極めて迅速に行動に移すであろうと予期した。私は直ちに友であり同僚であるワトソン博士と共にノーフォークへやってきた。だが、不幸にも、最悪の事態がすでに起きた後だった。」

「あなたのような方と事件をご一緒できるとは、光栄の至りです」と警部は熱を込めて言った。「しかし、率直に申し上げることをお許しください。あなたはご自身にのみ責任を負えばよいが、私は上司に報告する義務があります。もしエルリッジに住むこのエイブ・スレイニーが真犯人であり、私がここに座っている間に逃亡でもしたら、私は間違いなく深刻な窮地に陥るでしょう。」

「ご心配には及びません。彼は逃げようとはしないでしょう。」

「なぜそうお分かりに?」

「逃亡は罪を認めることだからです。」

「では、逮捕しに行きましょう。」

「彼がここに来るのを、今か今かと待っているところです。」

「しかし、なぜ彼が来るのですか?」

「私が手紙を書いて、来るように頼んだからです。」

「信じられません、ホームズさん! なぜあなたが頼んだからといって、彼が来るのですか? そんな要求は、むしろ彼の疑念を掻き立て、逃亡させる原因になるのではありませんか?」

「手紙の書き方には、それなりの工夫をしたつもりです」とシャーロック・ホームズは言った。「事実、私の見込み違いでなければ、ほら、ご本人が私道を通ってこちらへやって来ましたよ。」

一人の男が、玄関へと続く小道を大股で歩いてきた。背が高く、ハンサムで、日に焼けた浅黒い男だった。灰色のフランネルのスーツにパナマ帽をかぶり、剛毛の黒い髭を生やし、大きく攻撃的な鷲鼻で、歩きながらステッキを振り回している。まるで自分の土地であるかのように道を闊歩し、やがて彼の鳴らす、自信に満ちたけたたましいベルの音が聞こえてきた。

「諸君」とホームズは静かに言った。「我々はドアの陰に陣取るのが最善だろう。ああいう輩を相手にするには、あらゆる警戒が必要だ。警部、手錠のご用意を。話は私に任せていただきたい。」

我々は一分間、沈黙のうちに待った――決して忘れられない、そんな一分間だった。やがてドアが開き、男が足を踏み入れた。その瞬間、ホームズは男の頭にピストルを突きつけ、マーティン警部がその両手首に手錠をかけた。すべてがあまりに素早く、鮮やかに行われたため、男は襲われたと気づく前に無力化されていた。彼は燃えるような黒い瞳で、我々一人一人を睨みつけた。それから、苦々しい笑いを 터뜨けた。

「よう、旦那方。今回はまんまと一杯食わされたようだ。とんでもない奴にぶち当たっちまったらしいな。だが、俺はヒルトン・キュービット夫人からの手紙に応じてここに来たんだ。まさか、あの人がこの件に関わってるなんて言わねえだろうな? 俺を罠にかける手助けをしたなんて、言わねえだろうな?」

「ヒルトン・キュービット夫人は重傷を負い、生死の境をさまよっておられる。」

男は悲痛な叫び声を上げた。その声は家中に響き渡った。

「気でも狂ったのか!」と彼は獰猛に叫んだ。「怪我をしたのは奴の方だ、あの人じゃねえ。誰が可愛いエルシーを傷つけるってんだ? 脅しはしたかもしれん――神よ、お許しを! ――だが、あの人の綺麗な髪の一筋だって、俺は触れやしねえ。取り消せ! あの人は無事だと言え!」

「彼女は、亡くなった夫の傍らで、ひどく傷ついた状態で見つかりました。」

彼は深いうめき声とともに長椅子に沈み込み、手錠をかけられた両手で顔を覆った。五分間、彼は沈黙していた。やがて再び顔を上げ、絶望からくる冷たい落ち着き払った声で話し始めた。

「旦那方に隠すことは何もねえ」と彼は言った。「俺が奴を撃ったとしても、奴も俺を撃った。それなら殺しじゃねえ。だが、俺があの女を傷つけられたと思うなら、あんた方は俺のことも、あの人のことも、何もわかっちゃいねえ。言っておくが、この世に俺ほどあの人を愛した男はいねえんだ。俺にはあの人を得る権利があった。何年も前に、俺と誓い合った仲だ。どこの馬の骨とも知れねえイギリス人が、俺たちの間に割り込んできやがった。俺にこそ、あの人に対する第一の権利があったんだ。俺はただ、自分のものを取り戻そうとしていただけだ。」

「彼女は、君という人間の正体を知った時、君の影響下から逃れたのだ」とホームズは厳しく言った。「彼女は君を避けるためにアメリカから逃げ、イギリスで高潔な紳士と結婚した。君は彼女を追い詰め、追いかけ、彼女の人生を惨めなものにした。彼女が愛し、尊敬していた夫を捨てさせ、彼女が恐れ、憎んでいた君と共に逃げるように仕向けるために。そして君は、高潔な男を死に追いやり、その妻を自殺にまで追い込んだ。これが、この件における君の所業だ、エイブ・スレイニー君。法廷でその罪を償うことになるだろう。」

「エルシーが死んじまったら、俺がどうなろうと知ったこっちゃねえ」とアメリカ人は言った。彼は片手を開き、掌の中でくしゃくしゃになった手紙を見た。「おい、旦那!」と彼は目に疑いの光を浮かべて叫んだ。「これで俺を脅そうって魂胆じゃねえだろうな? もしあの人があんたの言う通りひどい怪我をしてるんなら、この手紙を書いたのは一体誰なんだ?」

彼はそれをテーブルの上に投げつけた。

「私が書いた。君をここへおびき寄せるためにな。」

「あんたが書いた? 『ジョイント』の仲間以外に、踊る人形の秘密を知る者なんざ、この世にいるはずがねえ。どうしてあんたがこれを書けたんだ?」

「人が創り出せるものならば、人が解き明かせぬはずはない」とホームズは言った。「君をノリッジへ護送する馬車が来る。だがそれまでの間、君がもたらした損害を、わずかながら償う時間がある。ヒルトン・キュービット夫人自身が、夫殺しの重大な嫌疑をかけられていたことを知っているかね? 私がここに居合わせ、たまたま持ち合わせていた知識があったからこそ、彼女は告発を免れたのだ。君が彼女にしてやれる最低限のことは、彼女があの悲劇的な結末に、直接的にも間接的にも、一切関与していなかったことを、世間に明らかにすることだ。」

「望むところだ」とアメリカ人は言った。「俺にとって一番いいのは、洗いざらい真実をぶちまけることだろうからな。」

「警告しておくが、その証言は君に不利に使われることになるぞ」と警部は、英国の刑事法の見事な公正さをもって叫んだ。

スレイニーは肩をすくめた。

「上等だ」と彼は言った。「まず第一に、旦那方に分かっておいてもらいたいのは、俺はこの女性を子供の頃から知ってるってことだ。シカゴに俺たち七人の仲間がいて、エルシーの親父が『ジョイント』のボスだった。抜け目のない男だったよ、パトリックの爺さんは。あの暗号を考え出したのも、親父だ。鍵を知らなきゃ、ただの子供の落書きにしか見えねえ。まあ、エルシーも俺たちのやり方を少しは学んだが、この商売には耐えられなかった。それに、あいつは自分で稼いだ真っ当な金をいくらか持ってたんで、俺たちを出し抜いてロンドンへ高飛びしちまった。俺と婚約してたし、俺が別の仕事に就いてりゃ結婚してくれたと思う。だが、あいつは裏稼業には一切関わりたがらなかった。このイギリス人と結婚してから、ようやく居場所を突き止めたんだ。手紙を書いたが、返事はなかった。その後、俺はこっちへ渡ってきて、手紙が駄目なら、あいつが読める場所にメッセージを置いた。」

「ここへ来て、もう一月になる。俺はあの農場に住んでた。階下の部屋を借りて、毎晩誰にも知られずに出入りできた。あらゆる手を使ってエルシーを連れ出そうとした。メッセージを読んでいるのは分かってた。一度、メッセージの下に返事を書いてきたからな。それから俺はかっとなって、脅し始めた。するとあいつから手紙が来た。どうか立ち去ってくれ、もし夫に醜聞が降りかかるようなことがあれば、悲しみで胸が張り裂けてしまう、と。夫が眠りにつく午前三時に降りてきて、書斎の端の窓越しに話をするから、その後は平穏な生活を送らせてほしい、と書いてあった。あいつは降りてきて、金を持っていた。俺を買収して追い払おうとしたんだ。それで俺は逆上し、あいつの腕を掴んで窓から引きずり出そうとした。その瞬間、夫がリボルバーを手に飛び込んできた。エルシーは床に崩れ落ち、俺たちは向かい合った。俺も銃を持ってたんで、それを突きつけて奴を脅し、逃げようとした。奴が撃ったが、弾は外れた。俺もほとんど同時に引き金を引いた。奴はばったり倒れた。俺は庭を横切って逃げたが、その時、背後で窓が閉まる音が聞こえた。これが神に誓って真実だ、旦那方、一言一句違わねえ。その後、あの小僧が手紙を持って馬でやって来るまで、俺は何一つ知らなかった。その手紙のせいで、俺はまんまとカモみたいにここへやって来て、あんた方の手に落ちたってわけだ。」

アメリカ人が話している間に、一台の馬車が到着していた。中には制服警官が二人座っている。マーティン警部は立ち上がり、囚人の肩に手を置いた。

「行く時間だ。」

「先に彼女に会えないか?」

「いや、意識がない。シャーロック・ホームズさん、またいつか重要事件を担当する際には、あなたという幸運が私の傍らにあることを願うばかりです。」

我々は窓際に立ち、馬車が走り去るのを見送った。振り返った時、囚人がテーブルに投げた紙の塊が目に留まった。ホームズが彼をおびき寄せた手紙だった。

「読んでみたまえ、ワトソン」と彼は微笑みながら言った。

そこには言葉はなく、ただこの短い踊る人形の列があるだけだった。

「私が説明した暗号を使えば」とホームズは言った。「これが単に『すぐにここへ来い』という意味だとわかるだろう。彼がこの誘いを断るはずはないと確信していた。夫人以外から来たとは、到底想像できないだろうからな。というわけで、親愛なるワトソン、我々はついに、これまで悪の手先となることの多かった踊る人形を、善のために役立てることができた。君の手帳に何か珍しい話題を提供するという約束も、これで果たせただろう。汽車は三時四十分だ。夕食までにはベーカー街に戻れるだろう。」

結びの言葉を一つだけ。アメリカ人、エイブ・スレイニーはノリッジの冬期巡回裁判で死刑を宣告されたが、情状酌量の余地があったこと、そしてヒルトン・キュービットが先に発砲したことが確実であったことから、その刑は懲役に減刑された。ヒルトン・キュービット夫人については、私が知る限り、完全に回復し、今も未亡人として、貧しい人々の世話と夫の遺産の管理にその全生涯を捧げていると聞いている。

孤独なサイクリストの冒険

一八九四年から一九〇一年までの間、シャーロック・ホームズ氏は多忙を極めた。この八年間に、彼が相談を受けなかった難事件は公的なものには一つとしてなく、また私的な事件においても、その中には最も複雑で異常な性質を持つものも含まれていたが、何百という事件で彼は重要な役割を果たしたと言って差し支えない。この長きにわたる絶え間ない仕事の結果、多くの目覚ましい成功と、いくつかの避けられない失敗が生まれた。私はこれらすべての事件について極めて詳細な記録を保存しており、またその多くに私自身が個人的に関わっていたため、どれを選んで世に公表すべきかを知るのは容易なことではないと想像されるだろう。しかしながら、私は以前からの流儀を守り、犯罪の残虐性よりもむしろ解決の巧妙さと劇的な質によってその興味が引き出される事件を優先することにしたい。この理由から、私は今、読者の前に、チャーリントンの孤独なサイクリスト、ミス・ヴァイオレット・スミスにまつわる事実と、我々の調査が予期せぬ悲劇に終わった奇妙な結末を提示しようと思う。確かに、この一件は、我が友がその名を知らしめた能力の目覚ましい実例を示すには至らなかった。しかし、この事件にはいくつかの点があり、私がこれらの小物語の材料を収集する長大な犯罪記録の中でも、際立った存在となっている。

一八九五年の手帳をひもとくと、我々が初めてミス・ヴァイオレット・スミスのことを耳にしたのは、四月二十三日の土曜日であったことがわかる。彼女の訪問は、記憶によれば、ホームズにとっては極めて歓迎されざるものだった。というのも、彼はその時、著名なタバコ王ジョン・ヴィンセント・ハーデンが受けていた奇妙な迫害に関する、非常に難解で複雑な問題に没頭していたからだ。何よりも思考の精密さと集中を愛する我が友は、手中の問題から注意をそらすものを何であれ嫌った。しかし、彼の性分にそぐわない無情さでもってしなければ、夕刻遅くにベーカー街に現れ、彼の助けと助言を懇願した、背が高く、優雅で、女王のような気品を持つ、若く美しい女性の話を聞くのを断ることは不可能だった。彼の時間はすでに完全に埋まっていると説いても無駄だった。その若い淑女は自分の話を語る決意で来ており、それを終えるまで、力ずくでなければ彼女を部屋から追い出すことはできないのが明らかだった。諦めたような様子と、やや疲れた笑みを浮かべ、ホームズはその美しい侵入者に席を勧め、何に悩んでいるのかを我々に知らせるよう促した。

「少なくとも、ご健康の問題ではなさそうですな」と彼は言い、その鋭い目が彼女をざっと見渡した。「あれほど熱心な自転車乗りなら、活力に満ち溢れているに違いない。」

彼女は驚いて自分の足元に視線を落とした。私は、ペダルの縁との摩擦によって、靴底の側面がわずかにすり減っているのに気づいた。

「はい、よく自転車に乗ります、ホームズさん。そしてそれが、今日あなたを訪ねたことと関係があるのです。」

我が友は、淑女の手袋をはめていない手を取り、科学者が標本に示すような綿密な注意と、ごくわずかな感傷をもってそれを調べた。

「お許しください。これが私の仕事なものですから」と彼は言いながら、その手を離した。「危うく、あなたがタイプライターを打つ方だと誤解するところでした。もちろん、音楽であることは明白です。ワトソン、ほら、両方の職業に共通する、へら状の指先がわかるかね? しかし、そのお顔には霊妙な雰囲気がある」――彼女は穏やかに顔を光の方へ向けた――「タイプライターでは生まれ得ないものです。このご婦人は音楽家ですな。」

「はい、ホームズさん。音楽を教えております。」

「田舎で、でしょうな。その顔色から察するに。」

「はい、サリー州の境、ファーナムの近くです。」

「美しい土地で、最も興味深い逸話に満ちています。覚えているかね、ワトソン。我々が偽造犯のアーチー・スタンフォードを捕らえたのは、あの近くだった。さて、ミス・ヴァイオレット、サリー州の境、ファーナムの近くで、あなたに何が起こったのですかな?」

その若い淑女は、非常に明瞭かつ落ち着いた様子で、次のような奇妙な話を始めた。

「父は亡くなりました、ホームズさん。旧インペリアル劇場のオーケストラを指揮していた、ジェイムズ・スミスです。母と私は、二十五年前にアフリカへ渡り、それ以来一度も便りのなかったラルフ・スミスという叔父を除いて、この世に身寄りがなくなりました。父が亡くなった時、私たちは大変貧しい暮らしをしておりましたが、ある日、『タイムズ』紙に私たちの居場所を尋ねる広告が出ていると知らされました。誰かが私たちに財産を残してくれたのだと思い、どれほど興奮したかお分かりになるでしょう。私たちはすぐに、新聞に名前が載っていた弁護士のもとへ向かいました。そこで、南アフリカから一時帰国していたカラザーズ氏とウッドリー氏という二人の紳士にお会いしました。彼らが言うには、私の叔父は彼らの友人で、数ヶ月前にヨハネスブルグで極貧のうちに亡くなり、最後の息で、親戚を探し出し、不自由がないか確かめてほしいと頼んだとのことでした。生きている間は私たちのことなど気にもかけなかったラルフ叔父が、死んでから私たちのことをそんなに気にかけるなんて奇妙に思えましたが、カラザーズ氏が説明するには、叔父は兄の死をちょうど耳にしたばかりで、私たちの運命に責任を感じたからだということでした。」

「失礼」とホームズは言った。「その面会はいつのことですかな?」

「去年の十二月です――四ヶ月前になります。」

「どうぞ、続けてください。」

「ウッドリー氏という方は、私には大変不快な人物に思えました。しょっちゅう私に色目を使ってくるのです――品がなく、顔はむくみ、赤髭を生やした若い男で、髪を額の両脇に撫でつけていました。本当に嫌な人だと思いましたし、シリルが私にそんな人と知り合ってほしくないだろうと確信していました。」

「おお、シリルというのが彼のお名前ですな!」とホームズは微笑んだ。

若い淑女は顔を赤らめ、笑った。

「はい、ホームズさん。シリル・モートンと申します。電気技師で、夏の終わりには結婚する予定です。まあ、どうして彼の話などしてしまったのでしょう。私が申し上げたかったのは、ウッドリー氏は本当に不快でしたが、ずっと年上のカラザーズ氏の方は、より好感が持てたということです。彼は浅黒く、血色が悪く、髭をきれいに剃り、無口な方でしたが、礼儀正しく、笑みは pleasant でした。彼は私たちの暮らし向きを尋ね、私たちが大変貧しいと知ると、彼の十歳になる一人娘に音楽を教えに来ないかと提案しました。母を残していくのは気が進まないと申しますと、毎週末に実家へ帰ればいいと提案してくださり、年に百ポンドという、間違いなく破格の給料を提示してくださいました。それで結局お受けすることになり、ファーナムから六マイルほど離れたチルターン・グランジへ参りました。カラザーズ氏はやもめでしたが、ディクソン夫人という、大変きちんとした年配の女性を家政婦として雇い、家事を任せていらっしゃいました。お子さんは可愛らしく、すべてが順調に思えました。カラザーズ氏はとても親切で音楽好きで、私たちは毎晩とても楽しい時を過ごしました。毎週末、私は町の母のもとへ帰っておりました。」

「私の幸せに最初の影が差したのは、あの赤髭のウッドリー氏がやって来た時です。一週間の滞在でしたが、ああ、私には三ヶ月にも感じられました。彼は恐ろしい人で、他の誰に対しても横暴でしたが、私に対してはそれ以上にひどいものでした。私に下品な求愛をし、自分の富を自慢し、もし結婚すればロンドンで一番のダイヤモンドをやると言い、そしてついに、私が彼を相手にしなくなると、ある日の夕食後、私を腕の中に捕らえたのです――彼は恐ろしく力が強かった――そして、キスするまで離さないと誓いました。カラザーズ氏が入ってきて彼を私から引き離すと、彼は自分の主人に殴りかかり、彼を打ち倒して顔に切り傷を負わせました。ご想像の通り、それで彼の滞在は終わりました。翌日、カラザーズ氏は私に謝罪し、二度とあのような侮辱に遭わせることはないと請け合ってくださいました。それ以来、ウッドリー氏には会っておりません。」

「そして今、ホームズさん、ついに、今日あなたにご助言をいただきたく参りました特別な事柄についてお話しします。毎週土曜の午前、私は自転車に乗ってファーナム駅へ行き、十二時二十二分発の町へ向かう汽車に乗ります。チルターン・グランジからの道は人通りがなく、ある地点では特にそうです。というのも、一マイル以上にわたって、片側はチャーリントン・ヒース、もう片側はチャーリントン・ホールの周りに広がる森に挟まれているからです。これほど寂しい道はどこを探しても見つからないでしょうし、クルックスベリー・ヒルの近くの幹線道路に出るまでは、荷馬車一台、農夫一人に会うことさえ稀です。二週間前、この場所を通りかかった時、ふと肩越しに振り返ると、二百ヤードほど後ろに、同じく自転車に乗った一人の男がいるのが見えました。中年の男のようで、短い黒髭を生やしていました。ファーナムに着く前にもう一度振り返りましたが、男は消えていたので、それ以上は気にしませんでした。しかし、月曜日に戻ってきた時、同じ道の同じ区間で同じ男を見たのですから、どれほど驚いたかお分かりになるでしょう、ホームズさん。その出来事が、次の土曜日と月曜日にも、まったく同じように繰り返された時、私の驚きは増しました。彼はいつも一定の距離を保ち、私にちょっかいを出すようなことは一切ありませんでしたが、それでも、実に奇妙なことでした。そのことをカラザーズ氏に話しますと、彼は私の話に興味を示したようで、馬と軽馬車を注文したので、今後はこの寂しい道を一人で通ることはなくなるだろうと言ってくださいました。」

「馬と軽馬車は今週届くはずでしたが、何らかの理由で納品されず、また自転車で駅まで行かなければなりませんでした。それが今朝のことです。チャーリントン・ヒースに来た時、私が注意深く見回したことはお察しいただけるでしょう。すると案の定、あの男がいたのです。二週間前とまったく同じように。彼はいつも遠くにいるので、顔をはっきりと見ることはできませんでしたが、間違いなく私の知らない誰かでした。黒っぽいスーツに布製の帽子をかぶっていました。彼の顔について唯一はっきりと見えたのは、黒い髭だけです。今日は怖くはありませんでしたが、好奇心でいっぱいになり、彼が誰で、何を望んでいるのかを突き止めようと決心しました。私は自転車の速度を落としましたが、彼も速度を落としました。それから完全に止まりましたが、彼も止まりました。そこで、彼を罠にかけることにしました。道に急なカーブがあり、私はそこを全速力で曲がり、そして止まって待ったのです。彼が止まる間もなくカーブを曲がりきって、私の前を通り過ぎるだろうと期待して。しかし、彼は現れませんでした。そこで私は引き返し、角の向こうを覗き込みました。一マイル先まで道が見えましたが、彼はそこにいませんでした。さらに不思議なことに、その地点には彼が曲がれるような脇道は一本もなかったのです。」

ホームズはくすくす笑い、両手をこすり合わせた。「この事件は確かに、独特の様相を呈していますな」と彼は言った。「あなたが角を曲がってから、道に誰もいないと気づくまで、どれくらいの時間が経ちましたか?」

「二、三分です。」

「では、彼は道を後戻りしたはずはない。そして脇道もないとおっしゃる?」

「ありません。」

「とすれば、彼は間違いなく、道のどちらかにある小道に入ったのでしょう。」

「ヒース側ではありえません。もしそうなら、私に見えたはずです。」

「つまり、消去法によって、彼はチャーリントン・ホールの方へ向かったという事実に行き着きます。私の理解では、ホールは道の片側に、自身の敷地内に建っているのですね。他に何か?」

「何もありません、ホームズさん。ただ、あまりに不可解で、あなたにお会いしてご助言をいただくまでは、心が休まらないと感じたのです。」

ホームズはしばらく黙って座っていた。

「婚約者の方はどちらに?」と彼はついに尋ねた。

「コヴェントリーのミッドランド電気会社におります。」

「彼があなたを驚かせようと、突然訪ねてきたということは?」

「まあ、ホームズさん! まるで私が彼を見分けられないとでもおっしゃるように!」

「他にあなたを慕う方は?」

「シリルを知る前には何人か。」

「それ以降は?」

「あの恐ろしいウッドリーという男がいました。もし彼を求愛者と呼べるのでしたら。」

「他には誰も?」

我々の美しい依頼人は、少し戸惑ったようだった。

「それはどなたですかな?」とホームズは尋ねた。

「ああ、単なる私の思い過ごしかもしれませんが、時々、私の雇い主であるカラザーズ氏が、私に大変な興味を抱いていらっしゃるように感じることがあります。私たちは一緒に過ごすことが多いのです。夜には私が彼の伴奏をします。彼は何もおっしゃいません。完璧な紳士です。でも、女にはわかるものです。」

「はあ!」

ホームズは真剣な表情になった。「彼の生業は?」

「裕福な方です。」

「馬車も馬も持たずに?」

「まあ、少なくとも、かなり裕福ではあります。でも、週に二、三度、シティへ出かけています。南アフリカの金鉱株に深く関心をお持ちのようです。」

「何か新しい進展があれば、知らせてください、ミス・スミス。今は大変忙しいのですが、あなたの事件についていくつか調査する時間を見つけましょう。それまでの間、私に知らせずに行動を起こさないでください。さようなら。あなたから良い知らせだけが届くことを願っております。」

「あれほどの娘に言い寄る男がいるのは、いわば自然の摂理というものだ」とホームズは、瞑想にふけるようにパイプをふかしながら言った。「だが、選りによって、人里離れた田舎道で自転車に乗って、というのはいただけないな。間違いなく、何かを隠している恋人だろう。しかし、この事件には奇妙で示唆に富む点がある、ワトソン。」

「彼があの地点にだけ現れるということですか?」

「その通り。我々がまずすべきは、チャーリントン・ホールの住人が誰なのかを突き止めることだ。それから、カラザーズとウッドリーの関係はどうだ? あれほどタイプの違う男に見えるのに。なぜ二人とも、ラルフ・スミスの親戚探しにそれほど熱心だったのか? もう一点。家庭教師に市場価格の倍の給料を払いながら、駅から六マイルも離れているのに馬を一頭も飼っていないとは、一体どんな家庭なのだ? 妙だ、ワトソン――実に妙だ!」

「あなたが行かれるのですか?」

「いや、君が行くのだよ、ワトソン君。これは些細な痴話かもしれんし、そのために他の重要な研究を中断するわけにはいかない。月曜に、君は早めにファーナムへ着き、チャーリントン・ヒースの近くに身を隠し、これらの事実を君自身の目で確かめ、君自身の判断で行動するのだ。それから、ホールの住人について調べた上で、私のところへ戻って報告してくれたまえ。さて、ワトソン、我々が解決への確かな足がかりをいくつか得るまで、この件についてはもう一言も口にしてはならん。」

依頼人の女性から、月曜にはウォータールーを九時五十分に出る汽車で帰ると聞いていたので、私は早めに出発し、九時十三分の汽車に乗った。ファーナム駅でチャーリントン・ヒースへの道を尋ねるのに苦労はなかった。その若い淑女の冒険の舞台を間違うはずはなかった。道は片側が開けたヒース、もう片側は見事な木々が点在する公園を囲む古いイチイの生け垣の間を走っているからだ。苔むした石造りの正門があり、両側の門柱の上には朽ちかけた紋章が飾られていたが、この中央の車道の他に、生け垣に切れ目があり、そこを通る小道がいくつかあることに気づいた。屋敷は道からは見えなかったが、周囲のすべてが陰鬱と荒廃を物語っていた。

ヒースは黄金色に咲き誇るハリエニシダの茂みに覆われ、明るい春の日差しを浴びて見事に輝いていた。私はその茂みの一つを背に陣取り、ホールの門と、その両側に長く伸びる道を一望できるようにした。私が来た時には人気がなかったが、今、私が来たのとは反対方向から自転車が一台下ってくるのが見えた。黒っぽいスーツを着ており、黒い髭を生やしているのがわかった。チャーリントンの敷地の端に着くと、彼は自転車から飛び降り、それを引いて生け垣の切れ目を抜け、私の視界から消えた。

十五分ほど経って、二台目の自転車が現れた。今度は駅から来た若い淑女だった。彼女がチャーリントンの生け垣にさしかかった時、あたりを見回すのが見えた。その直後、男が隠れ場所から現れ、自転車に飛び乗って彼女を追った。広大な風景の中で動いているのはその二人だけだった。自転車に背筋を伸ばして座る優雅な少女と、その後ろでハンドルバーに低く身をかがめ、その一挙手一投足に奇妙なほどこそこそした様子を漂わせる男。彼女は彼を振り返り、速度を落とした。彼も速度を落とした。彼女は止まった。彼もすぐに止まり、二百ヤードの距離を保った。彼女の次の動きは、予想外であると同時に、実に気丈なものだった。彼女は突然車輪をくるりと回し、彼に向かってまっすぐ突進したのだ。しかし、彼も彼女と同じくらい素早く、必死に逃げ出した。やがて彼女は再び道を戻ってきた。頭を誇らしげに上げ、無言の付き人にはこれ以上関心を払う気はないという態度だった。彼も向きを変え、道のカーブが彼らを私の視界から隠すまで、依然として距離を保っていた。

私は隠れ場所に留まっていたが、それは正解だった。やがて男が再び現れ、ゆっくりと自転車を漕いで戻ってきた。彼はホールの門を入り、自転車から降りた。数分間、彼が木々の間に立っているのが見えた。両手を上げ、ネクタイを直しているようだった。それから彼は自転車に乗り、私から遠ざかるように車道を通ってホールの方へ走り去った。私はヒースを横切り、木々の間から覗き込んだ。遠くに、チューダー様式の煙突が突き出た古い灰色の建物が垣間見えたが、車道は鬱蒼とした茂みの中を通っており、男の姿はそれ以上見えなかった。

しかし、私としては、午前中の仕事としてはまずまずの成果を上げたと感じ、意気揚々とファーナムへ歩いて戻った。地元の不動産業者はチャーリントン・ホールについて何も知らず、ポール・モールの有名な会社を紹介してくれた。帰り道にそこに立ち寄り、担当者から丁重な応対を受けた。いや、チャーリントン・ホールを夏の間借りることはできないとのこと。ほんの少し遅かった。一ヶ月ほど前に貸し出されたばかりだという。テナントの名前はウィリアムソン氏。きちんとした年配の紳士だそうだ。丁寧な口調の担当者は、顧客の事情は話せる事柄ではないので、それ以上は申し上げられないと恐縮していた。

シャーロック・ホームズは、その晩、私が提出できた長い報告に注意深く耳を傾けたが、私が期待し、評価してほしかった、あの簡潔な賞賛の言葉は引き出せなかった。それどころか、彼の厳格な顔はいつも以上に険しく、私のしたこと、そしてしなかったことについて、次のようにコメントした。

「君の隠れ場所は、実にまずかったな、ワトソン君。生け垣の向こうにいるべきだった。そうすれば、この興味深い人物を間近で見られただろうに。現状では、君は何百ヤードも離れていて、ミス・スミスよりも情報が少ないくらいだ。彼女はあの男を知らないと思っているが、私は知っていると確信している。でなければ、なぜ彼は、彼女に顔を見られるほど近づかれるのを、あれほど必死に嫌がるのか? 君は彼がハンドルバーに身をかがめていたと描写している。これもまた、顔を隠すためだ。君は実に、ひどい失態を演じたものだ。彼は屋敷に戻った。そして君は彼が誰なのか突き止めたい。それでロンドンの不動産業者へ行くとは!」

「では、どうすればよかったのですか?」

私はいくらか熱を帯びて叫んだ。

「最寄りのパブに行くべきだった。そこが田舎の噂話の中心地だ。主人から下働きに至るまで、あらゆる名前を教えてくれただろう。ウィリアムソン? 私の頭には何も浮かばない。もし彼が年配の男なら、あの若い淑女の運動能力あふれる追跡から疾走して逃げる、活動的なサイクリストではありえない。君の遠征で我々は何を得たかね? あの少女の話が真実だという知識。それは一度も疑ったことはない。サイクリストとホールの間に繋がりがあること。それも疑ったことはない。ホールがウィリアムソンに貸されていること。それがわかって、誰が得をする? まあ、まあ、そんなに落ち込んだ顔をしないでくれたまえ、君。来週の土曜日までは、我々にできることはほとんどない。その間に、私自身が一つ二つ、調査をしてみるかもしれん。」

翌朝、ミス・スミスから手紙が届いた。私が目撃したのと全く同じ出来事を簡潔かつ正確に詳述していたが、手紙の核心は追伸にあった。

ホームズさん、私の秘密をお守りくださると信じておりますが、ここでの私の立場が難しくなっております。雇い主から結婚を申し込まれたのです。彼のお気持ちは大変深く、誠実なものだと確信しております。しかし同時に、私の約束はもちろん、別の方に交わしております。彼は私の断りを非常に真剣に、しかしとても優しく受け止めてくださいました。ですが、状況が少々気まずいものになっていることは、お分かりいただけるかと存じます。

「我々の若い友人も、厄介な事態に巻き込まれつつあるようだ」とホームズは、手紙を読み終えると、思案深げに言った。「この事件は確かに、当初考えていたよりも興味深い様相を呈し、発展の可能性を秘めている。田舎で静かで平穏な一日を過ごすのも悪くない。今日の午後、出かけて行って、私が立てたいくつかの仮説を試してみる気になった。」

ホームズの田舎での静かな一日は、奇妙な結末を迎えた。彼は夕方遅くにベーカー街に到着したが、唇は切れ、額には変色したこぶができており、およそ自らがスコットランド・ヤードの捜査対象にふさわしいような、荒れた雰囲気を漂わせていた。彼は自らの冒険に大いに面白がり、それを語りながら心から笑った。

「私はあまり体を動かす機会がないから、これはいつも楽しみでね」と彼は言った。「ご存知の通り、私は古き良き英国のスポーツであるボクシングに、いくらかの心得がある。時として、それが役に立つ。例えば今日などは、それがなければ非常に不名誉な目に遭っていただろう。」

私は彼に何があったのか話してほしいと頼んだ。

「君にも勧めた、あの田舎のパブを見つけてね。そこで慎重に聞き込みをした。私はバーにいて、おしゃべりな主人が、私が欲しい情報をすべて提供してくれた。ウィリアムソンは白髭の男で、ホールの少数の使用人たちとひっそり暮らしている。彼が聖職者である、あるいはあったという噂があるが、ホールでの短い滞在中に起きたいくつかの出来事は、私には特に聖職者らしからぬものに思えた。すでに聖職者斡旋所でいくつか調査をしたが、確かにその名の聖職者がおり、その経歴は著しく暗いものだったという。主人はさらに、ホールにはたいてい週末に客が訪れる――『たちの悪い連中ですよ、旦那』――特に、赤髭のウッドリー氏という紳士はいつも来ている、と教えてくれた。そこまで話が進んだ時、誰あろう、その紳士本人が入ってきたではないか。彼は酒場でビールを飲んでいて、会話をすべて聞いていたのだ。俺は何者だ? 何が望みだ? 質問してどういうつもりだ? 彼は実に口達者で、その形容詞は非常に力強かった。罵詈雑言の締めくくりに、悪意に満ちた裏拳を繰り出してきたが、私はそれを完全には避けきれなかった。その後の数分間は、実に楽しいものだった。がむしゃらに殴りかかってくる無頼漢に、鮮やかな左ストレートを叩き込んでやったというわけさ。結果はご覧の通り。ウッドリー氏は荷馬車で家路についた。こうして私の田舎への小旅行は終わった。そして告白せねばなるまいが、いかに楽しかったとはいえ、サリー州の境での私の一日は、君のそれと比べて、さほど有益であったとは言えないな。」

木曜日には、我々の依頼人からまた別の手紙が届いた。

ホームズさん、私がカラザーズ氏のもとを辞めることになったと聞いても、驚きにはならないでしょうね。これほどの高給でも、今の不快な状況に耐えることはできません。土曜日に町へ出て、もう戻るつもりはありません。カラザーズ氏が馬車を用意してくださったので、寂しい道での危険も――もし本当に危険があったとしての話ですが――もうありませんわ。 私が辞めることにした特別な理由ですが、それは単にカラザーズ氏との気まずい関係だけではありません。あの忌まわしい男、ウッドリー氏が再び現れたのです。あの男はいつも醜悪でしたが、今は輪をかけて恐ろしい姿になっています。どうやら事故に遭ったらしく、ひどく顔かたちが崩れているのです。窓からその姿を見かけましたが、幸いにも顔を合わせることはありませんでした。彼はカラザーズ氏と長いこと話し込んでいて、その後、氏はひどく興奮しているようでした。ウッドリーはここに泊まったわけではないのに、今朝また茂みのあたりをこそこそ嗅ぎ回っているのを見かけましたから、この近所に滞在しているに違いありません。あんな男がうろついているくらいなら、獰猛な野生動物が放し飼いにされている方がまだましです。言葉にできないほど、あの男を憎み、恐れています。どうしてカラザーズ氏はあのような生き物を一瞬たりとも我慢できるのでしょう? ともかく、私の悩みも土曜日にはすべて終わるのですわ。

「そう願いたいものだ、ワトソン、心からそう願うよ」ホームズは重々しく言った。「あのうら若き女性の周りでは、何か深い陰謀が渦巻いている。我々には、彼女が最後の道のりで誰にも手出しされないよう見届ける義務がある。ワトソン、土曜の朝に一緒に駆けつけて、この奇妙で込み入った調査が不測の結末を迎えないように、我々は時間を割かねばならんと思う。」