ルイス・キャロル 著

第一章 ウサギの穴をまっさかさま

アリスは、土手でお姉さんの隣に座っているのにも、何もすることがないのにも、すっかり退屈し始めていました。一、二度は、お姉さんが読んでいる本を覗き見してみましたが、絵も会話も載っていませんでした。「それに、絵も会話もない本なんて、なんの役に立つのかしら?」とアリスは思いました。

そんなわけでアリスは、ヒナギクの花輪を作ったら楽しいだろうけど、わざわざ立ち上がってヒナギクを摘む手間をかける価値はあるかしら、と考えていました(暑い日だったのでとても眠くて頭がぼーっとしており、これだけでも考えるのは大変でした)。そのとき突然、ピンクの目をした一羽の白ウサギが、すぐそばを走っていったのです。

それ自体は、それほどたいへん珍しいことではありませんでした。アリスは、ウサギが「たいへんだ! たいへんだ! 遅刻しちゃう!」と独り言を言うのを聞いても、それほどたいへんおかしなことだとは思いませんでした(後からそのことを考え直したとき、本当は驚くべきだったのだと思い当たりましたが、その時はすべてごく自然なことに思えたのです)。しかし、そのウサギが実際にチョッキのポケットから懐中時計を取り出してそれを眺め、それから急いで走り去ったとき、アリスははっと立ち上がりました。というのも、チョッキのポケットがあるウサギも、そこから取り出す時計を持っているウサギも、今まで一度も見たことがない、という考えがひらめいたからです。好奇心に燃えたアリスは、ウサギを追って野原を駆け抜け、幸運にも、ウサギが生け垣の下の大きなウサギの穴に飛び込むのをちょうど見ることができました。

次の瞬間、アリスもその後を追って飛び込みました。いったいどうやって外に出るのか、などとは一度も考えませんでした。

ウサギの穴は、しばらくはトンネルのようにまっすぐ続いていましたが、やがて急に下へと落ち込んでいました。あまりに急だったので、アリスは止まろうと考える間もなく、とても深い井戸のような場所を落ちていきました。

その井戸がとても深かったのか、それともアリスがとてもゆっくり落ちていったのか、どちらかだったのでしょう。落ちていく間に周りを見回したり、次に何が起こるのだろうと考えたりする時間がたっぷりあったからです。まず、下を見て、自分がどこへ向かっているのか確かめようとしましたが、暗すぎて何も見えませんでした。次に井戸の壁に目をやると、そこが戸棚や本棚でいっぱいなのに気づきました。あちこちには、地図や絵が杭にかけられていました。通り過ぎるときに棚の一つから瓶を手に取ってみると、「オレンジ・マーマレード」というラベルが貼られていましたが、がっかりしたことに中身は空っぽでした。下にいる誰かを殺してしまうといけないので、瓶を落としたくはありませんでした。そこで、落ちながら通り過ぎる戸棚の一つに、なんとかそれを押し込みました。

「まあ!」アリスは独り言を思いました。「こんな風に落ちた後なら、階段から転げ落ちるくらい何とも思わないわ! 家のみんなは、わたしをなんて勇敢だと思うかしら! そうよ、たとえ家の屋根から落ちたって、何も言わないわ!」(これは、たぶん本当のことだったでしょう。)

下へ、下へ、下へ。この落下は決して終わらないのでしょうか? 「今ごろ、もう何マイルくらい落ちたのかしら?」とアリスは声に出して言いました。「きっと、地球の中心近くに来ているに違いないわ。ええと、たしか四千マイルくらい下だったと思うけど――」(というのも、アリスは学校の授業でこの種のことをいくつか学んでいたのです。聞いてくれる人は誰もいなかったので、知識をひけらかすにはあまり良い機会ではありませんでしたが、それでも口に出して復習するのは良い練習でした)「――そう、だいたいそのくらいの距離ね――でも、それじゃあ、わたしは今、緯度で言うとどこ、経度で言うとどこに着いたのかしら?」(アリスは緯度が何か、経度が何かなど全く知りませんでしたが、口にすると素敵で立派な言葉だと思っていました。)

やがてアリスはまた話し始めました。「このまま地球を突き抜けて落ちていったりするのかしら! 頭を逆さにして歩いている人たちの中に飛び出すなんて、すごくおかしいでしょうね! アンティパシーズ[訳注:対蹠地の人々(Antipodes)の言い間違い]の人たち、だったかしら――」(今回は誰も聞いていなくてよかった、と少しほっとしました。だって、全然正しい言葉に聞こえなかったのですもの)「――でも、その国が何ていう名前なのか、その人たちに聞かなくちゃいけないわよね。すみません、奥様、ここはニュージーランドですか、それともオーストラリアですか?」(そして、アリスは言いながらお辞儀をしようとしました――空中を落ちながらお辞儀するなんて、想像できますか! あなたなら、できますか?)「それに、そんなことを尋ねたら、なんて物知らずな女の子だと思われるでしょう! だめ、尋ねるのは絶対にやめておきましょう。たぶん、どこかに書いてあるのが見えるでしょうから。」

下へ、下へ、下へ。他にすることもなかったので、アリスはすぐにまたおしゃべりを始めました。「ダイナは今夜、わたしのことがいなくてすごく寂しがるでしょうね!」(ダイナは猫の名前です。)「みんながお茶の時間に、あの子のミルクのお皿を忘れないでいてくれるといいんだけど。ダイナ、あなた! あなたも一緒にここにいたらよかったのに! 残念ながら空中にはネズミはいないけど、コウモリなら捕まえられるかもしれないわ。コウモリって、ネズミにとてもよく似ているでしょう。でも、猫はコウモリを食べるのかしら?」そしてここでアリスはだんだん眠くなり、夢うつつに独り言を言い続けました。「猫はコウモリを食べる? 猫はコウモリを食べる?」そして時々、「コウモリは猫を食べる?」というのも、どちらの質問にも答えられなかったので、どちらの言い方をしても大して問題ではなかったからです。アリスはうとうとし始めて、ちょうどダイナと手をつないで歩きながら、とても真剣に「ねえ、ダイナ、本当のことを教えて。コウモリを食べたことある?」と尋ねる夢を見始めたところでした。そのとき突然、どすん! どすん! と小枝と枯葉の山の上に落ち、落下は終わりました。

アリスは少しも怪我をしておらず、すぐにぴょんと立ち上がりました。見上げましたが、頭上は真っ暗でした。目の前には別の長い通路があり、白ウサギがまだ見えていて、その通路を急いでいました。一刻の猶予もありません。アリスは風のように走り出し、ちょうどウサギが角を曲がりながら「おやおや、わしの耳とひげにかけて! なんて遅くなっちまったんだ!」と言うのを聞くことができました。アリスが角を曲がったとき、ウサギのすぐ後ろにいましたが、ウサギはもうどこにも見えませんでした。アリスは、天井から吊るされたランプの列に照らされた、長くて低いホールにいることに気づきました。

ホールの周りにはたくさんのドアがありましたが、すべて鍵がかかっていました。アリスは片側をずっと下り、もう片側をずっと上って、すべてのドアを試してみましたが、どうにもなりません。そして、どうやったらここから出られるのだろうと考えながら、悲しい気持ちでホールの真ん中を歩いていきました。

突然、アリスは小さな三本脚のテーブルに出くわしました。すべて硬いガラスでできています。その上には小さな金の鍵以外、何もありませんでした。アリスが最初に思ったのは、それがホールのドアのどれかに合うのではないかということでした。しかし、残念なことに、鍵穴が大きすぎるか、鍵が小さすぎるかのどちらかで、とにかくどのドアも開きませんでした。ですが、二周目に回ったとき、アリスは前には気づかなかった低いカーテンを見つけました。その向こうには、高さ十五インチほどの小さなドアがありました。その鍵穴に小さな金の鍵を試してみると、大喜びしたことに、ぴったりと合ったのです!

アリスがドアを開けると、そこはネズミの穴より少し大きい程度の小さな通路に通じていました。ひざまずいて通路の向こうを覗くと、今まで見たこともないような、この上なく美しい庭園が広がっていました。アリスは、この暗いホールから抜け出して、色鮮やかな花壇や涼しげな噴水の間を散策したいと、どれほど強く願ったことでしょう。しかし、戸口から頭を通すことさえできませんでした。「それに、たとえ頭が通ったとしても」と哀れなアリスは思いました。「肩がなければ、ほとんど役に立たないわ。ああ、望遠鏡みたいに縮めたらいいのに! きっとできるはずよ、どうやって始めたらいいかさえわかれば。」というのも、最近あまりに奇妙なことばかり起こるので、アリスは本当に不可能なことなんてほとんどないのだ、と考え始めていたからです。

小さなドアのそばで待っていても仕方がないようだったので、アリスはテーブルのところへ戻りました。もしかしたら別の鍵が見つかるかもしれない、あるいは少なくとも、望遠鏡のように人を縮めるための規則の本が見つかるかもしれない、と半ば期待していたのです。今度アリスが見つけたのは、小さな瓶でした。(「これは、さっきは確かになかったわ」とアリスは言いました。)そして、瓶の首には紙のラベルが巻かれており、「私を飲んで」という言葉が、美しい大きな文字で印刷されていました。

「私を飲んで」と言うのは簡単ですが、賢いアリスは、そんなことを急いでやるつもりはありませんでした。「いいえ、まず見てみるわ」とアリスは言いました。「『毒』って書いてないか確かめなくちゃ」。というのも、アリスは、友達が教えてくれた簡単なルールを覚えていなかったばかりに、火傷をしたり、猛獣に食べられたり、その他にも不愉快な目に遭ったりした子供たちの、素敵な小さな物語をいくつか読んだことがあったからです。例えば、真っ赤に焼けた火かき棒は、長く持っていると火傷をするということ。ナイフで指をとても深く切ると、たいてい血が出るということ。そして、「毒」と書かれた瓶からたくさん飲むと、遅かれ早かれ、まず間違いなく体に悪いということを、アリスは決して忘れていませんでした。

しかし、この瓶には「毒」とは書かれていませんでした。そこでアリスは思い切って味見をしてみました。すると、とても美味しいことがわかりました。(実際、チェリータルト、カスタード、パイナップル、ローストターキー、トフィー、そしてバターをたっぷり塗った熱いトーストを混ぜ合わせたような味がしました。)アリスはあっという間にそれを飲み干してしまいました。

* * * * * * *

* * * * * *

* * * * * * *

「なんて不思議な感じ!」アリスは言いました。「きっと、望遠鏡みたいに縮んでいるんだわ。」

そして、まさにその通りでした。アリスは今やたった十インチの高さしかなく、あの小さなドアを通って美しい庭園に行くのにちょうどいい大きさになったと思うと、顔がぱっと輝きました。しかし、まずアリスは、これ以上縮んでしまわないか確かめるために数分間待ちました。このことについては少し不安でした。「だって、このままだと、ろうそくみたいに、わたし、すっかり消えちゃうかもしれないでしょう」とアリスは独り言を言いました。「そうなったら、わたしはどうなっちゃうのかしら?」そして、ろうそくが吹き消された後の炎がどんな風になるのか想像しようとしましたが、そんなものを見た記憶がどうしても思い出せませんでした。

しばらくして、それ以上何も起こらないことがわかると、アリスはすぐに庭園へ行こうと決めました。しかし、ああ、哀れなアリス! ドアのところまで行くと、小さな金の鍵を忘れてきたことに気づきました。テーブルへ取りに戻ると、どうしても手が届かないことがわかりました。ガラス越しにはっきりと見えるのですが、テーブルの脚を一本よじ登ろうと最善を尽くしたものの、滑りすぎてうまくいきません。そして、試みては疲れ果てた末、その哀れな小さな子は座り込んで泣き出してしまいました。

「さあ、そんな風に泣いたって仕方ないでしょう!」アリスは自分自身に、かなりきっぱりと言いました。「今すぐ泣きやみなさい!」アリスは普段から自分にとても良い助言を与えるのでした(もっとも、それに従うことはめったにありませんでしたが)。そして時には、涙が出るほど自分を厳しく叱りつけました。一度など、自分相手にやっていたクロッケーの試合でズルをした罰として、自分の耳を叩こうとしたことを思い出しました。この不思議な子供は、二人いるふりをするのがとても好きだったのです。「でも、今、二人のふりをしたって仕方ないわ」と哀れなアリスは思いました。「だって、ちゃんとした人間一人分にも足りないくらい、わたしは小さくなっちゃったんだもの!」

すぐにアリスの目に、テーブルの下に置かれた小さなガラスの箱が留まりました。開けてみると、中にはとても小さなケーキが入っていて、その上には「私を食べて」という言葉が干しブドウで美しく描かれていました。「よし、これを食べましょう」とアリスは言いました。「もし大きくなれたら、鍵に手が届くわ。もし小さくなったら、ドアの下をくぐれる。だから、どっちにしても庭園に行けるんだから、どっちが起こってもかまわないわ!」

アリスは少しだけ食べると、不安そうに自分に言いました。「どっちかしら? どっちかしら?」と、どちらに伸びているか感じるために頭のてっぺんに手を当てていましたが、大きさが変わらないことに気づいてとても驚きました。もちろん、ケーキを食べたときに普通はそうなるものですが、アリスは奇妙なことばかりが起こるのを期待するのにすっかり慣れてしまっていたので、人生が当たり前に進むのはとても退屈でばかばかしいことに思えたのです。

そこでアリスは取り掛かり、すぐにケーキを食べ終えてしまいました。

* * * * * * *

* * * * * *

* * * * * * *

第二章 涙の池

「ますますへんてこりんになっていくわ!」とアリスは叫びました(あまりに驚いたので、その瞬間、正しい英語の話し方をすっかり忘れてしまいました)。「今度は、今までで一番大きな望遠鏡みたいに伸びてる! さようなら、わたしの足!」(というのも、足元を見ると、はるか遠くに行ってしまって、ほとんど見えなくなりそうだったからです。)「ああ、かわいそうなわたしの小さな足ちゃんたち、これから誰があなたたちの靴や靴下を履かせてあげるのかしら? きっとわたしには無理だわ! 遠すぎて、あなたたちのことまで面倒見ていられないもの。自分たちでなんとかうまくやってちょうだい。――でも、親切にしてあげなくちゃ」とアリスは思いました。「さもないと、わたしの行きたい方へ歩いてくれないかもしれないわ! そうね、クリスマスのたびに、新しいブーツを一足ずつ贈ってあげることにしましょう。」

そしてアリスは、どうやってそれを実行するか、計画を立て続けました。「運送屋さんで送らなくちゃ」とアリスは思いました。「自分の足にプレゼントを送るなんて、なんておかしいんでしょう! それに、宛名も変な風に見えるでしょうね!」

アリスの右足様

暖炉の前の敷物

炉端のそば

(アリスの愛をこめて)

あらまあ、なんてばかなこと言ってるのかしら!

ちょうどその時、アリスの頭がホールの天井にぶつかりました。実際、アリスは今や九フィート以上の高さになっており、すぐに小さな金の鍵を拾い上げ、庭園のドアへと急ぎました。

哀れなアリス! 横になって片目で庭園を覗き込むのが精一杯でした。通り抜けるのは、これまで以上に絶望的でした。アリスは座り込んで、また泣き始めました。

「恥ずかしいと思いなさい」とアリスは言いました。「あなたみたいに大きな女の子が」(これはもっともな言い分でした)「こんな風に泣き続けるなんて! 今すぐやめなさい!」しかしアリスはそれでも泣き続け、何ガロンもの涙を流し、やがて周りには深さ四インチほどでホールの半分まで達する大きな池ができてしまいました。

しばらくすると、遠くで小さな足音がパタパタと聞こえてきたので、アリスは何が来るのか見ようと急いで涙を拭きました。それは白ウサギが戻ってきたのでした。見事にめかしこみ、片手に一組の白い子ヤギ革の手袋を、もう片方には大きな扇を持っていました。ウサギは大急ぎで小走りにやって来て、来ながら独り言をつぶやいていました。「ああ! 公爵夫人、公爵夫人が! ああ! もしお待たせしていたら、あの方はなんてお怒りになることか!」アリスはあまりに絶望的な気持ちだったので、誰にでも助けを求めたいと思っていました。ですから、ウサギが近くに来たとき、低く、おずおずとした声で話し始めました。「もしよろしければ、旦那様――」ウサギは激しく飛び上がり、白い子ヤギ革の手袋と扇を落とし、できる限りの速さで暗闇の中へと駆け去ってしまいました。

アリスは扇と手袋を拾い上げ、ホールはとても暑かったので、おしゃべりを続けながらずっと自分を扇いでいました。「あら、まあ! 今日はなんて何もかもがおかしいのかしら! 昨日はいつも通りだったのに。夜の間にわたし、変わっちゃったのかしら? 考えてみましょう。今朝起きたとき、わたしは同じだったかしら? なんだか少し違う感じがしたのを思い出せるような気がするわ。でも、もしわたしが同じじゃないなら、次の問題は、いったいわたしは誰なのかしら? ああ、それが大きな謎だわ!」そしてアリスは、自分と同じ年頃の知っている子供たちのことを考え始め、自分がその誰かと入れ替わってしまったのではないか、と確かめようとしました。

「わたしがエイダじゃないのは確かだわ」とアリスは言いました。「だって、あの子の髪は長くてくるくるの巻き毛だけど、わたしのは全然巻き毛じゃないもの。それに、わたしがメイベルのはずもないわ。だって、わたしはいろんなことを知ってるけど、あの子は、ああ! あまりに少ししか知らないんだもの! それに、あの子はあの子で、わたしはわたしだし、それに――あらまあ、なんてややこしいのかしら! わたしが昔知っていたことを全部知っているか試してみましょう。ええと、四かける五は十二で、四かける六は十三で、四かける七は――あらまあ! この調子じゃ二十まで絶対にいけないわ! でも、九九の表なんてどうでもいいわ。地理を試してみましょう。ロンドンはパリの首都で、パリはローマの首都で、そしてローマは――いいえ、それは全部間違いだわ、絶対に! わたし、メイベルと入れ替わっちゃったに違いないわ! 『いそがしや 小さな――』って言ってみましょう」そしてアリスは、まるでお稽古の暗唱をしているかのように膝の上で両手を組み、それを繰り返そうとしましたが、声はしゃがれて奇妙に聞こえ、言葉も以前のようには出てきませんでした。

「いそがしや 小さなワニは ぴかぴか光る 尾をみがき ナイルの水を 注ぎかける 金色の うろこ一枚一枚に! 「楽しげに にやりと笑い 見事に広げる 爪の先 そして小さな 魚たちを 優しく笑う 顎で迎える!」

「これ、絶対に正しい言葉じゃないわ」と哀れなアリスは言い、目にまた涙が浮かびました。そして続けました。「わたし、やっぱりメイベルなんだわ。そして、あの窮屈な小さな家に行って暮らさなくちゃいけないのね。遊ぶおもちゃもほとんどなくて、ああ! 学ばなくちゃいけないお稽古事がたくさん! いいえ、もう決めたわ。もしわたしがメイベルなら、ここに留まるわ! あの人たちが頭を下に突き出して『さあ、上がっておいで、お嬢ちゃん!』って言ったって無駄よ! わたしはただ見上げて、『それじゃあ、わたしは誰? まずそれを教えて。それで、もしその人であることが気に入ったら、上がってあげる。もしそうでなければ、わたしが誰か別の人になるまでここにいるわ』って言うだけよ――でも、ああ、なんてこと!」アリスは突然わっと泣き出して叫びました。「本当にあの人たちに頭を突き出してほしい! ここにたった一人でいるのは、もうとっても疲れたわ!」

そう言いながら手元に目をやると、おしゃべりをしている間にウサギの小さな白い子ヤギ革の手袋を片方にはめていることに気づいて驚きました。「どうしてこんなことできたのかしら?」とアリスは思いました。「わたし、また小さくなっているに違いないわ。」アリスは立ち上がってテーブルのところへ行き、それで自分の大きさを測ってみると、推測できる限りでは、今や身長は約二フィートで、どんどん縮み続けていることがわかりました。すぐにその原因が手に持っていた扇であることに気づき、すっかり消えてしまう寸前で、慌ててそれを落としました。

「危ないところだったわ!」アリスは、突然の変化にかなり怯えましたが、まだ自分が存在していることに気づいてとても喜びました。「そして今度こそ庭園へ!」そして全速力で小さなドアへと走って戻りました。しかし、ああ! 小さなドアはまた閉まっていて、小さな金の鍵は前と同じようにガラスのテーブルの上にありました。「それに、事態は前より悪くなっているわ」と哀れな子供は思いました。「だって、わたし、今までこんなに小さくなったことはないもの、一度も! 本当にひどすぎるわ、これは!」

そう言ったとき、アリスの足が滑り、次の瞬間、ばしゃん! と塩水に顎まで浸かってしまいました。最初に思ったのは、どういうわけか海に落ちてしまったのだということでした。「それなら、鉄道で帰れるわ」とアリスは独り言を言いました。(アリスは生涯に一度だけ海辺に行ったことがあり、イギリスの海岸ならどこへ行っても、海にはたくさんの更衣車があり、何人かの子供たちが木のシャベルで砂を掘っており、その向こうには下宿屋が立ち並び、さらにその背後には鉄道の駅がある、という一般的な結論に達していたのです。)しかし、すぐに自分が、身長九フィートだったときに流した涙の池の中にいるのだとわかりました。

「あんなにたくさん泣かなければよかった!」アリスは、泳ぎながら出口を探そうとして言いました。「今、その罰として、自分の涙で溺れ死ぬことになるんでしょうね! それは確かに、奇妙なことだわ! でも、今日は何もかもが奇妙だもの。」

ちょうどその時、池の少し先で何かがばしゃばしゃと音を立てるのが聞こえ、アリスは何なのか確かめようと近くまで泳いでいきました。最初はセイウチかカバに違いないと思いましたが、自分が今どれほど小さいかを思い出し、すぐにそれが自分と同じように滑り落ちたただのネズミだとわかりました。

「今、このネズミに話しかけても役に立つかしら?」アリスは思いました。「ここは何もかもが普通じゃないから、きっと話せる可能性は高いと思うわ。いずれにせよ、試してみても害はないわ。」そこでアリスは話し始めました。「おお、ネズミよ、この池から出る道を知っていますか? ここで泳ぎ回るのはとても疲れました、おお、ネズミよ!」(アリスはこれがネズミに対する正しい話し方に違いないと思いました。そんなことをしたのは初めてでしたが、お兄さんのラテン語の文法書に「ネズミは――ネズミの――ネズミに――ネズミを――おお、ネズミよ!」とあるのを見たのを覚えていたのです。)ネズミはアリスをやや詮索するように見つめ、アリスには片方の小さな目でウィンクしたように見えましたが、何も言いませんでした。

「たぶん、英語がわからないのね」とアリスは思いました。「きっと、ウィリアム征服王と一緒にやって来たフランスのネズミだわ。」(というのも、歴史の知識はあっても、アリスは物事がどれくらい昔に起こったのか、あまりはっきりとした観念を持っていなかったのです。)そこでアリスは再び話し始めました。「ウ・エ・マ・シャット? (わたしの猫はどこですか?)」これは彼女のフランス語の教科書の最初の文でした。ネズミは突然水から飛び上がり、恐怖で全身が震えているように見えました。「ああ、ごめんなさい!」アリスは、哀れな動物の気持ちを傷つけてしまったのではないかと恐れて、急いで叫びました。「あなたが猫を好きじゃないことをすっかり忘れていました。」

「猫が好きじゃないだと!」ネズミは甲高く、情熱的な声で叫びました。「もしあんたがわたしだったら、猫を好きになるかい?」

「ええ、たぶん好きにはならないでしょうね」アリスはなだめるような口調で言いました。「そのことで怒らないでください。でも、うちの猫のダイナを見せてあげられたらいいのに、と思います。あの子を見さえすれば、きっと猫が好きになると思いますよ。あの子はとってもおとなしくて可愛い子なんです」アリスは、池の中をのんびりと泳ぎながら、半分独り言のように続けました。「それに、暖炉のそばでとても気持ちよさそうに喉を鳴らして座って、自分の足をなめたり顔を洗ったりするんですよ――それに、抱っこするととても柔らかくて気持ちいいんです――それに、ネズミを捕まえるのがとっても上手で――ああ、ごめんなさい!」アリスは再び叫びました。というのも、今度はネズミが全身の毛を逆立てており、本当に怒らせてしまったに違いないと感じたからです。「もしお嫌でしたら、あの子の話はもうしません。」

「『わたしたち』だと!」ネズミは、尻尾の先まで震えながら叫びました。「まるでわたしがそんな話題について話すみたいじゃないか! うちの一族は昔からずっと猫が嫌いなんだ。いやらしくて、下品で、野蛮なやつらめ! 二度とその名前を聞かせないでくれ!」

「絶対に言いません!」アリスは、大急ぎで会話の話題を変えようとして言いました。「あなたは――あなたは――犬は――お好き――ですか?」ネズミは答えなかったので、アリスは熱心に続けました。「うちの近くに、あなたに見せてあげたい、とっても可愛い小さな犬がいるんです! キラキラした目をした小さなテリアで、ええと、長くてくるくるした茶色の毛をしているんです! それに、物を投げると取ってくるし、お座りして夕食をおねだりするし、他にもいろんなことをするんですよ――半分も思い出せないくらい――それに、農家の人に飼われていて、その人が言うには、とても役に立つから百ポンドの価値があるんですって! その人が言うには、ネズミを全部殺してくれるし――あら、まあ!」アリスは悲しそうな声で叫びました。「また怒らせてしまったみたい!」というのも、ネズミはできる限りの速さでアリスから泳ぎ去りながら、池にかなりの波紋を立てていたからです。

そこでアリスは、そっとその後を追って呼びかけました。「ネズミさん! どうか戻ってきてください。もしお嫌でしたら、猫のことも犬のことも、もう話しませんから!」ネズミがこれを聞くと、向きを変えてゆっくりとアリスの方へ泳ぎ戻ってきました。その顔は真っ青で(情熱のせいだ、とアリスは思いました)、低く震える声で言いました。「岸へ上がりましょう。そうしたら、わたしの身の上話をしてあげます。そうすれば、わたしがなぜ猫と犬を憎むのか、あなたにもわかるでしょう。」

そろそろ行くべき時でした。というのも、池はそこに落ちた鳥や動物たちでかなり混雑してきていたからです。アヒルとドードー、インコとワシの雛、その他にもいくつかの奇妙な生き物がいました。アリスが先導し、一行は全員で岸へと泳ぎ着きました。

第三章 コーカス・レースと長いお話

土手に集まった一行は、実に奇妙な見た目でした――鳥たちは羽がぐしょぬれで、動物たちは毛が体にぴったりと張り付き、全員がびしょ濡れで、不機嫌で、不快そうでした。

もちろん最初の問題は、どうやって再び体を乾かすかということでした。彼らはこのことについて相談し、数分後には、アリスが彼らと親しげに話しているのを、まるで生まれてからずっと知っているかのように、ごく自然なことに思えました。実際、アリスはインコとかなり長い議論を交わし、インコはついに不機嫌になって、「わしはあんたより年上だから、もっと物事をよく知っているはずだ」としか言わなくなりました。アリスは、そのインコが何歳なのかを知らない限り、それを認めるわけにはいきませんでした。そして、インコが断固として年齢を言うのを拒んだので、それ以上言うことはありませんでした。

ついに、彼らの中では権威ある人物のように見えるネズミが叫びました。「皆さん、お座りなさい。そしてわたしの話をお聞きなさい! わたしがすぐに皆さんを乾かしてあげます!」彼らは皆すぐに、ネズミを真ん中にして、大きな輪になって座りました。アリスは心配そうにネズミから目を離しませんでした。というのも、すぐに乾かなければひどい風邪をひいてしまうと確信していたからです。

「エヘン!」ネズミはもったいぶった様子で言いました。「皆さん、準備はよろしいですか? これはわたしが知る限り、最も乾く話です。どうぞ、皆さんお静かに! 『ウィリアム征服王、その大義は教皇に支持され、指導者を欲し、また近年、簒奪と征服に慣れきっていたイングランド人によって、すぐに服従されることとなった。マーシアとノーサンブリアの伯爵であるエドウィンとモルカーは――』。」

「うっ!」インコは身震いしながら言いました。

「失礼!」ネズミは眉をひそめましたが、とても丁寧に言いました。「何かおっしゃいましたか?」

「いや、わしじゃない!」インコは慌てて言いました。

「てっきりあなたが言ったのかと」とネズミは言いました。「――続けます。『マーシアとノーサンブリアの伯爵であるエドウィンとモルカーは、彼に忠誠を誓った。そして、愛国的なカンタベリー大司教スティガンドでさえ、それが賢明であると判断し――』。」

「何を判断したって?」アヒルが言いました。

「それを判断したのです」ネズミはやや不機嫌に答えました。「もちろん、あなたがたは『それ』が何を意味するかご存知でしょう。」

「わしが何かを見つけたときに『それ』が何を意味するかは、よく知ってるさ」とアヒルは言いました。「たいていはカエルかミミズだ。問題は、大司教は何を見つけたんだい?」

ネズミはこの質問に気づかず、急いで続けました。「『――エドガー・アシリングと共にウィリアムに会いに行き、王冠を捧げることが賢明であると判断した。ウィリアムの当初の態度は穏やかであった。しかし、彼のノルマン人たちの横柄さは――』さあ、どうですか、お嬢さん?」と、言いながらアリスの方を向いて続けました。

「相変わらずびしょ濡れです」アリスは憂鬱な声で言いました。「ちっとも乾く気がしません。」

「その場合」ドードーは厳粛に立ち上がりながら言いました。「より精力的な救済策を即時採用するため、会議の延期を動議します――」

「英語で話せ!」とワシの雛が言いました。「そんな長い言葉の半分も意味がわからないし、それに、あんただってわかってないと思うぞ!」そしてワシの雛は、笑いを隠すために頭を下げました。他の鳥たちの何羽かは、聞こえるようにくすくす笑いました。

「わしが言おうとしていたのは」ドードーは気分を害した口調で言いました。「わしらを乾かすのに一番良いのは、コーカス・レースだということだ。」

「コーカス・レースって何ですか?」とアリスは言いました。特に知りたいわけではありませんでしたが、ドードーが、誰かが話すべきだと思っているかのように間を置いたのに、他に誰も何も言いたそうにしなかったからです。

「なぜって」とドードーは言いました。「それを説明する一番良い方法は、やってみることだ。」(そして、あなたもいつか冬の日に試してみたいかもしれないので、ドードーがどうやったかお教えしましょう。)

まず、ドードーは一種の円形のレースコースを引きました。(「正確な形は問題ではない」と彼は言いました。)そして、一行全員がコースに沿って、あちこちに配置されました。「位置について、よーい、どん」という合図はなく、好きな時に走り始め、好きな時にやめたので、いつレースが終わったのかを知るのは簡単ではありませんでした。しかし、三十分ほど走り、すっかり乾いた頃、ドードーが突然「レース終了!」と叫びました。すると、皆が息を切らしながら彼の周りに集まり、「でも、誰が勝ったの?」と尋ねました。

この質問に、ドードーはじっくり考えないと答えられませんでした。そして、長い間、額に指を一本当てて座っていました(あなたが普段、シェイクスピアの絵で見るポーズです)。その間、残りの者たちは黙って待っていました。ついにドードーは言いました。「全員が勝ちで、全員が賞品をもらわねばならん。」

「でも、誰が賞品をくれるの?」と、かなりの声が合唱のように尋ねました。

「なぜって、彼女に決まっておる」ドードーは指一本でアリスを指さして言いました。すると、一行は一度にアリスの周りに群がり、「賞品だ! 賞品だ!」と口々に叫びました。

アリスはどうしていいかわからず、絶望してポケットに手を入れると、一箱の金平糖を取り出しました(幸運にも塩水は入っていませんでした)。そして、それを賞品として皆に配りました。ちょうど一人に一つずつ、全員に行き渡りました。

「でも、彼女自身も賞品をもらわないとね」とネズミが言いました。

「もちろんだ」ドードーは非常に真面目に答えました。「ポケットに他に何か持っているかね?」と、アリスの方を向いて続けました。

「指ぬきだけです」アリスは悲しそうに言いました。

「それをこちらへ渡しなさい」とドードーは言いました。

すると、皆が再びアリスの周りに群がり、ドードーは厳粛に指ぬきを差し出しながら、「この優雅な指ぬきを、謹んでお受け取りいただきたい」と言いました。そして、この短いスピーチが終わると、皆が歓声をあげました。

アリスは、すべてがとてもばかげていると思いましたが、皆があまりに真面目な顔をしていたので、笑う勇気がありませんでした。そして、何も言うことが思いつかなかったので、ただお辞儀をして、できるだけ厳粛な顔をして指ぬきを受け取りました。

次にすることは、金平糖を食べることでした。これはいくらかの騒音と混乱を引き起こしました。大きな鳥たちは味がしないと文句を言い、小さな鳥たちは喉に詰まらせて背中を叩いてもらわなければなりませんでした。しかし、それもようやく終わり、彼らは再び輪になって座り、ネズミにもっと何か話してくれるよう頼みました。

「あなたの身の上話をしてくださると約束しましたわよね」とアリスは言いました。「それに、なぜあなたが――ネとイを憎むのかも」と、再び怒らせてしまうのを半ば恐れながら、ささやき声で付け加えました。

「わたしのは、長くて悲しい『お話』でして!」ネズミはアリスの方を向き、ため息をつきながら言いました。

「たしかに長い『しっぽ』ですわね」とアリスは、ネズミの尻尾を不思議そうに見下ろしながら言いました。「でも、どうしてそれが悲しいのですか?」そして、ネズミが話している間もずっとそのことについて考え込んでいたので、アリスの頭の中のお話は、こんな感じになりました。

「フューリーが

ネズミに言った、

家の中で

会った

ネズミに、

『二人で

裁判に

行こう:

私が君を

訴えよう。

――さあ、

断りは

なしだ。

裁判を

しなくちゃ

ならん:

本当に今朝は

やることが

何もない

からな。』

ネズミは

犬に

言った、

『そんな

裁判は、

だんな様、

陪審員も

裁判官も

いないでは、

息の

無駄遣い

に

なるでしょう。』

『私が

裁判官、

私が陪審員に

なろう。』

とずる賢い

老フューリーは

言った:

『私が

事件の

すべてを

審理し、

そして

君に

死刑を

宣告

しよう。』。」

「聞いていませんね!」ネズミはアリスに厳しく言いました。「何を考えているのですか?」

「ごめんなさい」アリスはとても恐縮して言いました。「五番目の曲がり角までいかれたところでしたかしら?」

「そんなとこじゃない(ノット)!」ネズミは、鋭く、そして非常に怒って叫びました。

「結び目(ノット)ですって!」アリスは、いつでも人の役に立ちたいと思っており、心配そうに周りを見回しながら言いました。「ああ、どうかそれを解くのを手伝わせてください!」

「そんなことは一切しません」ネズミは、立ち上がって歩き去りながら言いました。「そんなばかなことを話して、わたしを侮辱するつもりですね!」

「そんなつもりじゃなかったんです!」哀れなアリスは弁解しました。「でも、あなたはとても怒りっぽいんですもの、ご存知でしょう!」

ネズミは返事の代わりにうなるだけでした。

「どうか戻ってきて、お話を終えてください!」アリスはその後を追って呼びかけました。そして、他の者たちも皆、「そうです、どうかお願いします!」と合唱に加わりましたが、ネズミは焦れたように首を振るだけで、少し早足で歩いていきました。

「いてくれなかったのは残念だわ!」インコは、ネズミがすっかり見えなくなるとすぐにため息をつきました。そして、一匹の老いたカニが、この機会に娘に言いました。「ああ、おまえ! これを教訓に、決してかんしゃくを起こさないようにするんだよ!」「黙ってて、お母さん!」若いカニは、少しつっけんどんに言いました。「あなたといると、カキだって我慢の限界よ!」

「うちにダイナがいたらいいのに、本当にそう思うわ!」アリスは、特に誰に言うでもなく、大声で言いました。「あの子なら、すぐに彼を連れ戻してくれるのに!」

「それで、ダイナとは誰かね、もし失礼でなければお尋ねしても?」とインコが言いました。

アリスは、自分のペットの話ならいつでもする気満々だったので、熱心に答えました。「ダイナはうちの猫です。それに、ネズミを捕まえるのがとても上手で、想像もつかないくらいですよ! ああ、鳥を追いかけるところを見せてあげたいわ! だって、あの子、見るやいなや小鳥を食べちゃうんですから!」

この発言は、一行の間に驚くべき動揺を引き起こしました。鳥たちの何羽かはすぐに急いで去っていきました。一羽の年老いたカササギは、念入りに体を包み始めながら、「本当に家に帰らなくては。夜の空気は喉に合わないのでね!」と言いました。そして一羽のカナリアが、震える声で子供たちに呼びかけました。「さあ、お行きなさい、坊やたち! もうとっくに寝る時間ですよ!」様々な口実で皆が立ち去り、アリスはすぐに一人ぼっちになりました。

「ダイナのこと、言わなければよかった!」アリスは憂鬱な声で独り言を言いました。「ここでは、誰もあの子を好きじゃないみたい。世界で一番良い猫なのに、絶対に! ああ、愛しいダイナ! もう一度あなたに会えるのかしら!」そしてここで哀れなアリスはまた泣き始めました。とても寂しくて、気が滅入っていたからです。しかし、しばらくすると、また遠くで小さな足音がパタパタと聞こえてきて、アリスは期待を込めて顔を上げました。ネズミが考えを変えて、話を終えるために戻ってきたのではないかと、半ば期待していたのです。

第四章 ウサギが小さなビルを送り込む

それは白ウサギで、ゆっくりと小走りに戻ってくるところでした。何かを失くしたかのように、心配そうに周りを見回しながら歩いていました。そして、アリスはウサギが独り言をつぶやくのを聞きました。「公爵夫人! 公爵夫人が! ああ、わしの可愛い足よ! ああ、わしの毛皮とひげよ! フェレットがフェレットであるのと同じくらい確実に、わしは処刑されてしまうぞ! いったいどこで落としてしまったのだろう?」アリスは一瞬で、ウサギが扇と白い子ヤギ革の手袋を探しているのだと察しました。そして、とても親切心からそれらを探し始めましたが、どこにも見当たりませんでした――涙の池で泳いでから、すべてが変わってしまったようでした。ガラスのテーブルと小さなドアのあった大きなホールは、完全に消え失せていました。

すぐにウサギは、探し回っているアリスに気づき、怒った口調で呼びかけました。「おい、メアリー・アン、こんなところで何をしている? さっさと家に帰って、手袋と扇を持ってこい! 急ぐんだぞ!」アリスはあまりに驚いたので、ウサギが指さした方向へすぐに走り出しました。ウサギがした間違いを説明しようともしませんでした。

「ウサギはわたしを自分のメイドだと勘違いしたんだわ」アリスは走りながら独り言を言いました。「わたしが誰だか知ったら、どんなに驚くでしょう! でも、扇と手袋を持って行ってあげた方がいいわね――つまり、もし見つけられたらの話だけど。」そう言いながら、アリスはこぎれいな小さな家に行き当たりました。そのドアには、「W・ウサギ」と刻まれた輝く真鍮のプレートがついていました。アリスはノックもせずに中に入り、大急ぎで二階へ上がりました。本物のメアリー・アンに会って、扇と手袋を見つける前に家から追い出されてしまうのではないかと、ひどく恐れていたのです。

「なんて奇妙なのかしら」アリスは独り言を言いました。「ウサギのお使いをするなんて! きっと次はダイナがわたしをお使いに行かせるのね!」そしてアリスは、起こりうる事柄を想像し始めました。「『アリスお嬢様! すぐにこちらへ来て、お散歩の準備をなさい!』『すぐに行きます、乳母さん! でも、ネズミが逃げ出さないように見張らなくちゃ。』でも、違うと思うわ」アリスは続けました。「もしダイナがそんな風に人に命令し始めたら、みんなはあの子を家に入れておかないでしょうね!」

この時までに、アリスは窓際にテーブルのある、こぎれいな小さな部屋にたどり着いていました。そしてその上には(期待通り)扇と、二、三組の小さな白い子ヤギ革の手袋がありました。アリスは扇と手袋を一組手に取り、部屋を出ようとしたちょうどその時、姿見の近くに立っている小さな瓶に目が留まりました。今回は「私を飲んで」という言葉のラベルはありませんでしたが、それでもアリスはコルクを抜き、それを唇に当てました。「何か食べたり飲んだりするたびに、何か面白いことが必ず起こるって知ってるわ」とアリスは独り言を言いました。「だから、この瓶が何をするか見てみるだけよ。また大きくなれるといいな。だって、こんなにちっぽけな存在でいるのには、本当にうんざりしているんだもの!」

それは本当にその通りになり、しかもアリスが予想していたよりもずっと早くでした。瓶の半分も飲まないうちに、頭が天井に押し付けられているのに気づき、首が折れないように身をかがめなければなりませんでした。アリスは慌てて瓶を置き、独り言を言いました。「もうこれで十分よ――これ以上大きくならないといいけど――このままじゃ、ドアから出られないわ――あんなにたくさん飲まなければよかった!」

ああ! そう願うには遅すぎました! アリスはどんどん大きくなり続け、すぐに床にひざまずかなければならなくなりました。もう一分もすると、それさえも場所がなくなり、片方の肘をドアに押し当て、もう片方の腕を頭の周りに巻きつけて横になるという方法を試しました。それでもアリスは大きくなり続け、最後の手段として、片腕を窓から突き出し、片足を煙突に上げ、独り言を言いました。「もうこれ以上は何もできないわ、何が起ころうとも。わたし、どうなっちゃうのかしら?」

アリスにとって幸運なことに、小さな魔法の瓶は今やその効果を最大限に発揮し、それ以上は大きくなりませんでした。それでも、とても不快でしたし、二度とこの部屋から出られる見込みもないようだったので、彼女が不幸に感じたのも不思議ではありません。

「家にいた方がずっと楽しかったわ」と哀れなアリスは思いました。「いつも大きくなったり小さくなったりして、ネズミやウサギに命令されることもなかったのに。あのウサギの穴に落ちなければよかったと、ほとんど思うわ――でも――でも――こういう生活って、なんだか面白いわよね! わたしにいったい何が起こったのかしら! 昔、おとぎ話を読んでいたときは、そんなことは絶対に起こらないものだと思っていたのに、今、わたしはその真っ只中にいる! わたしのことを書いた本があるべきよ、絶対にあるべき! そして、大きくなったら、わたしが書くわ――でも、わたしはもう大きくなっちゃった」と、アリスは悲しそうな声で付け加えました。「少なくとも、ここではこれ以上大きくなる場所はないわ。」

「でも、それじゃあ」とアリスは思いました。「わたしは今の年齢より決して年を取らないのかしら? それはある意味、慰めになるわ――おばあさんになることはないんだから――でも、それじゃあ――いつもお稽古事を学ばなくちゃいけない! ああ、そんなの嫌だわ!」

「ああ、ばかなアリス!」アリスは自分自身に答えました。「こんな中でどうやってお稽古事ができるの? だって、あなたがいるだけでやっとで、お稽古の本を置く場所なんてまったくないじゃない!」

そしてアリスは、一方の側になったり、もう一方の側になったりして、すっかり一人で会話を続けていました。しかし、数分後、外で声が聞こえたので、耳を澄ますために口を閉じました。

「メアリー・アン! メアリー・アン!」とその声は言いました。「今すぐわしの手袋を持ってこい!」それから、階段をパタパタと上る小さな足音がしました。アリスは、それが自分を探しに来たウサギだとわかり、家が揺れるほど震えました。自分が今やウサギの千倍も大きく、怖がる理由などないことをすっかり忘れていたのです。

やがてウサギはドアのところまで来て、開けようとしました。しかし、ドアは内側に開き、アリスの肘がそれに強く押し付けられていたので、その試みは失敗に終わりました。アリスはウサギが独り言を言うのを聞きました。「それなら、回り込んで窓から入ろう。」

「そんなことさせないわ!」とアリスは思い、ウサギがちょうど窓の下に来たと思われるまで待ってから、突然手を広げ、空中で何かをひっつかむような仕草をしました。何もつかめませんでしたが、小さな悲鳴と、何かが落ちる音、そしてガラスが割れる音が聞こえました。そのことからアリスは、ウサギがキュウリ栽培用のガラスフレームか何かに落ちたのかもしれない、と結論付けました。

次に怒った声がしました――ウサギの声です――「パット! パット! どこにいる?」そして、それまで聞いたことのない声がしました。「へえ、だんな様! ここにおりますだ! リンゴ掘りを、へえ!」

「リンゴ掘りだと、本当に!」ウサギは怒って言いました。「こっちだ! 来てここから出るのを手伝え!」(さらにガラスが割れる音。)

「さあ、パット、教えてくれ。窓にあるあれは何だ?」

「へえ、うででごぜえますだ、だんな様!」(彼は「あーらむ」と発音しました。)

「うでだと、この間抜け! あんな大きさのうでを誰が見たことがある? なんだ、窓全体をふさいでいるじゃないか!」

「へえ、そうでごぜえます、だんな様。でも、どう見てもうででごぜえますだ。」

「まあ、いずれにせよ、あそこにあるべきものじゃない。行って、あれを取り除け!」

この後、長い沈黙があり、アリスには時々ささやき声しか聞こえませんでした。例えば、「へえ、だんな様、まったく、まったく、気に入らねえですだ!」「言われた通りにしろ、この臆病者!」といった具合です。そしてついにアリスは再び手を広げ、空中でまたひっつかむ仕草をしました。今度は二つの小さな悲鳴と、さらにガラスが割れる音がしました。「キュウリ栽培用のフレームがなんてたくさんあるのかしら!」とアリスは思いました。「次に彼らは何をするのかしら! わたしを窓から引っ張り出すなんて、できたらいいのに! もうこれ以上ここにいたくないのは確かよ!」

彼女はしばらく待ちましたが、それ以上何も聞こえてきませんでした。やがて、小さな荷車の車輪がごろごろと鳴る音と、大勢の声が一斉に話しているのが聞こえてきました。彼女は言葉を聞き分けました。「もう一つのはしごはどこだ? ――なんだって、おれは一つしか持ってくることになってなかったぞ。もう一つはビルが持ってる――ビル! こっちへ持ってこい、おい! ――よし、そいつらをこの角に立てかけろ――いや、まず一緒に縛るんだ――まだ高さが半分も足りないぞ――ああ! これで十分うまくやれるさ。細かいことにこだわるな――おい、ビル! このロープをつかめ――屋根はもつかな? ――その緩んでるスレートに気をつけろ――おっと、落ちてくるぞ! 下にいる者は頭を下げろ!」(大きな衝突音)――「さて、誰がやったんだ? ――ビルだと思うが――誰が煙突を降りるんだ? ――いや、おれはやらんぞ!おまえがやれ! ――それはごめんだね! ――ビルが降りることになってる――おい、ビル! ご主人がおまえに煙突を降りろってさ!」

「あら! じゃあビルが煙突を降りてくることになったのね?」とアリスは独り言を言いました。「まあ、みんなビルに何もかも押し付けているみたい! 私だったら、ビルの代わりになるなんてとんでもないわ。この暖炉は確かに狭いけれど、でも私、少しなら蹴れると思うわ!」

彼女はできるだけ深く煙突の中に足を引き入れ、すぐ上で小さな動物(どんな種類かは見当もつきませんでした)がガリガリと引っ掻いたり、もがいたりする音が聞こえるまで待ちました。それから、「これはビルね」と独り言を言って、鋭く一蹴りし、次に何が起こるかを見守りました。

最初に聞こえたのは、「ビルが行ったぞ!」という一斉の合唱でした。それからウサギの声が響きました――「捕まえろ、そこの生け垣のそばのやつ!」そして沈黙。それからまた声が入り乱れました――「頭を支えてやれ――ブランデーだ――喉を詰まらせるな――どうだった、おい? 何があったんだ? 全部話してくれ!」

最後に、弱々しい小さなキーキー声が聞こえました。(「あれがビルね」とアリスは思いました。)「ええと、よくわからないんです――もう結構、ありがとさん。もう大丈夫ですから――でも、ひどく混乱していて話せません――わかっているのは、何かがびっくり箱みたいに私に飛びかかってきて、それで私が打ち上げ花火みたいに飛び上がったってことだけです!」

「その通りだったよ、君!」と他の者たちが言いました。

「家を焼き払わなきゃならん!」とウサギの声がしました。するとアリスはできる限りの大声で叫びました。「もしそんなことをしたら、ダイナをけしかけますからね!」

たちまち、あたりは死んだように静まり返り、アリスは独り言を思いました。「みんな、次に何をするかしら! もし少しでも分別があれば、屋根をはがすでしょうね。」一、二分すると、彼らは再び動き始め、アリスはウサギがこう言うのを聞きました。「手始めに、手押し車一杯分でいいだろう。」

「手押し車一杯分の何を?」とアリスは思いました。しかし、彼女が疑う時間は長くありませんでした。次の瞬間には、小石の雨が窓からガラガラと降り注ぎ、そのうちのいくつかが彼女の顔に当たったのです。「これをやめさせなきゃ」と彼女は独り言を言い、大声で叫びました。「二度とそんなことをしない方がいいわよ!」すると、またもや死のような沈黙が訪れました。

アリスは、小石が床に落ちるとみんな小さなケーキに変わっていくのに気づき、少し驚きました。そして、名案がひらめきました。「このケーキを一つ食べれば」と彼女は思いました。「きっと体の大きさに何らかの変化があるはずだわ。それで、これ以上大きくなることはありえないのだから、きっと小さくなるに違いないわ。」

そこで彼女はケーキを一つ飲み込むと、体がすぐに縮み始めたので大喜びしました。ドアを通り抜けられるくらい小さくなるとすぐに、彼女は家から駆け出し、外で待っていた小さな動物や鳥たちの大群を見つけました。哀れな小さなトカゲのビルは真ん中で、二匹のモルモットに支えられており、彼らは瓶から何かをビルに与えていました。アリスが現れた途端、みんながどっと彼女に殺到しました。しかし彼女は力いっぱい逃げ出し、すぐに深い森の中で無事な自分に気づきました。

「まず最初にやるべきことは」とアリスは森の中をさまよいながら独り言を言いました。「元の正しい大きさに戻ること。そして二番目は、あの素敵な庭へ行く道を見つけること。それが一番いい計画だと思うわ。」

それは疑いようもなく素晴らしい計画に聞こえ、とてもきちんと、そして簡潔に立てられていました。唯一の難点は、それをどうやって始めればよいのか、彼女にはこれっぽっちも心当たりがなかったことです。そして彼女が心配そうに木々の間を覗き込んでいると、頭のすぐ上で鋭い鳴き声がしたので、大慌てで見上げました。

巨大な子犬が、大きな丸い目をして彼女を見下ろし、片方の前足を弱々しく伸ばして、彼女に触ろうとしていました。「かわいそうに!」とアリスはなだめるような声で言い、一生懸命に口笛を吹こうとしました。しかし、その間ずっと、もし子犬がお腹を空かせていたら、どんなになだめても自分を食べてしまうかもしれないと思うと、ひどく怯えていました。

ほとんど無意識のうちに、彼女は小さな木の枝を拾い上げ、子犬に差し出しました。すると子犬は喜びの声をあげて四本の足で同時に宙に飛び上がり、枝に突進して、それにじゃれつくふりをしました。それからアリスは、ひかれないように大きなアザミの陰にかわしました。そして彼女が反対側に現れた途端、子犬は再び枝に突進し、それを捕まえようと急ぐあまり、宙返りするように転びました。それからアリスは、これはまるで荷馬と遊んでいるみたいだと思い、いつ足で踏みつけられるかとひやひやしながら、再びアザミの周りを走りました。すると子犬は、枝に向かって短い突進を何度も繰り返し始めました。毎回ほんの少し前に進んでは、ずっと後ろに下がり、その間じゅうしわがれ声で吠え続け、とうとう最後には、舌を口からだらりと垂らし、大きな目を半分閉じ、息を切らしながら、ずっと離れたところに座り込みました。

アリスには、これが逃げ出す良い機会に思えました。そこで彼女はすぐに出発し、すっかり疲れて息が切れるまで、そして子犬の鳴き声が遠くでかすかに聞こえるようになるまで走りました。

「それにしても、なんて可愛い子犬だったんでしょう!」とアリスは、キンポウゲにもたれて休み、その葉の一枚で自分をあおぎながら言いました。「もし――もし私が芸を教えるのにちょうどいい大きさだったら、ぜひ教えてあげたかったわ! あらまあ! また大きくなることをすっかり忘れるところだったわ! ええと――どうすればいいのかしら? 何か食べたり飲んだりしなくちゃいけないと思うのだけど、でも大問題は、何を?」

大問題は、確かに、何を? ということでした。アリスは周りの花や草の葉を見回しましたが、この状況で食べるなり飲むなりするのにふさわしいものは何も見当たりませんでした。彼女の近くに、自分とほぼ同じ高さの大きなキノコが生えていました。そして彼女がその下を、両側を、そして後ろを覗き込んだとき、そのてっぺんに何があるか見てみてもいいかもしれないという考えが浮かびました。

彼女はつま先で背伸びをして、キノコの縁から覗き込みました。すると彼女の目は、大きな青いイモムシの目とすぐに出会いました。そのイモムシは、腕を組み、静かに長い水煙管をふかしながらてっぺんに座っており、彼女や他の何にも全く気づいていない様子でした。

第五章 イモムシからの助言

イモムシとアリスはしばらく黙ってお互いを見つめ合いました。やがてイモムシは水煙管を口から外し、だるそうで、眠たげな声で彼女に話しかけました。

「おまえは誰だ?」とイモムシは言いました。

これは会話を始めるのに、あまり励みになるような切り出し方ではありませんでした。アリスは、ややはにかみながら答えました。「わ、私――よくわからないんです、今は――少なくとも、今朝起きたとき自分が誰だったかは知っているんですけど、それから何回か変わってしまったと思うんです。」

「それはどういう意味だ?」とイモムシは厳しく言いました。「自分を説明しろ!」

「自分を説明することはできないんです、すみません」とアリスは言いました。「だって、私、自分じゃないんですもの、おわかりでしょう。」

「わからん」とイモムシは言いました。

「恐れ入りますが、これ以上はっきりとは申し上げられません」とアリスはとても丁寧に答えました。「というのも、そもそも私自身がそれを理解できないのです。それに、一日のうちに何度も大きさが変わるというのは、とても混乱します。」

「そんなことはない」とイモムシは言いました。

「ええ、たぶんあなたはまだそうお感じにならないのでしょうけど」とアリスは言いました。「でも、さなぎにならなければならないとき――いつかなりますわよね――そしてその後で蝶になるときには、少し奇妙な感じがすると思いませんこと?」

「ちっとも」とイモムシは言いました。

「まあ、あなたの感じ方は違うのかもしれませんわね」とアリスは言いました。「私にわかるのは、私にとってはとても奇妙に感じるだろうということです。」

「おまえが!」とイモムシは軽蔑したように言いました。「おまえは誰だ?」

これで二人はまた会話の振り出しに戻ってしまいました。アリスはイモムシがそんなとても短いことしか言わないことに少しイライラしてきて、背筋を伸ばし、とても真面目な顔で言いました。「思うに、まずあなたが誰なのかを私に教えるべきです。」

「なぜだ?」とイモムシは言いました。

これもまたややこしい質問でした。そしてアリスは良い理由が何も思いつかず、イモムシはとても不機嫌そうに見えたので、彼女は背を向けました。

「戻ってこい!」イモムシが彼女を呼び止めました。「大事な話がある!」

これは確かに期待できそうでした。アリスは振り返って戻ってきました。

「短気を起こすな」とイモムシは言いました。

「それだけですか?」とアリスは、できる限り怒りを飲み込んで言いました。

「いや」とイモムシは言いました。

アリスは、他にすることもなかったので待っていた方がいいかもしれないと思いましたし、もしかしたら結局、何か聞く価値のあることを教えてくれるかもしれないと思いました。数分間、イモムシは何も言わずに煙をふかしていましたが、やがて腕組みを解き、再び水煙管を口から外して言いました。「それで、おまえは自分が変わったと思っているんだな?」

「そうみたいです、すみません」とアリスは言いました。「以前のように物事を思い出せませんし――それに、十分間も同じ大きさでいられないんです!」

「どんな物事を思い出せないんだ?」とイモムシは言いました。

「ええと、『いそがしミツバチさんは』を言おうとしたのですが、全然違うものになってしまったんです!」とアリスはとても憂鬱な声で答えました。

「『ウィリアム父さん、あなたは年をとった』を暗唱しろ」とイモムシは言いました。

アリスは手を組んで、始めました。

「ウィリアム父さん、あなたは年をとった」と若者は言った、 「そして髪はすっかり白くなった。 それなのにひっきりなしに逆立ちをなさる―― そのお年で、それが正しいとお思いですか?」 「若い頃はな」ウィリアム父さんは息子に答えた、 「脳を傷つけるのではないかと恐れていた。 だが、今は脳みそがないと確信しているから、 まあ、何度でもやっているのさ。」 「あなたは年をとった」と若者は言った、「先ほども申した通り、 そして並外れて太ってしまわれた。 なのに戸口で後ろ宙返りをなさった―― どうか、その理由は何なのですか?」 「若い頃はな」と賢者は白髪を揺らしながら言った、 「私は手足をとてもしなやかに保っていた この軟膏を使って――一箱一シリングだ―― 二箱ほど売らせてはくれまいか?」 「あなたは年をとった」と若者は言った、「そして顎は弱すぎて スエットより硬いものには向きません。 なのにガチョウを骨もくちばしも残さず平らげた―― どうか、どうやってそれをなさったのですか?」 「若い頃はな」と彼の父は言った、「私は法律家になり、 妻とあらゆる事件で議論した。 そして、それが私の顎に与えた筋力は、 残りの人生ずっと続いているのだよ。」 「あなたは年をとった」と若者は言った、「ほとんど誰も思うまい あなたの目がかつてなく確かだとは。 なのに鼻の先でウナギのバランスをとった―― 何があなたをそんなにひどく利口にしたのですか?」 「三つの質問に答えた、それで十分だ。」 と彼の父は言った。「偉そうな口をきくんじゃない! 一日中そんなくだらないことを聞いていられると思うか? とっとと失せろ、さもないと階段から蹴り落とすぞ!」

「正しくないな」とイモムシは言いました。

「あまり正しくないみたいです」とアリスは恐る恐る言いました。「いくつかの言葉が変わってしまいました。」

「初めから終わりまで間違っている」とイモムシはきっぱりと言い、数分間沈黙が続きました。

最初に口を開いたのはイモムシでした。

「どんな大きさになりたいんだ?」とそれは尋ねました。

「ああ、大きさにはこだわりませんわ」とアリスは急いで答えました。「ただ、こんなにしょっちゅう変わるのは好きじゃないんです、ご存知でしょう。」

「知らんな」とイモムシは言いました。

アリスは何も言いませんでした。これまでの人生でこれほど反対されたことはなく、彼女は自分が短気を起こしそうになっているのを感じました。

「今は満足か?」とイモムシは言いました。

「ええと、もしよろしければ、もう少し大きくなりたいのですが」とアリスは言いました。「3インチというのは、なるにはあまりにみじめな背の高さですもの。」

「それは実に結構な高さだ!」とイモムシは怒って言い、話しながら体をまっすぐに起こしました(それはちょうど3インチの高さでした)。

「でも、慣れていないんです!」とかわいそうなアリスは哀れな声で訴えました。そして彼女は心の中で思いました。「この生き物たちがこんなに簡単に腹を立てなければいいのに!」

「そのうち慣れる」とイモムシは言い、水煙管を口にくわえて再び煙を吸い始めました。

今度はアリスは、イモムシが再び話す気になるまで辛抱強く待ちました。一、二分すると、イモムシは水煙管を口から外し、一度か二度あくびをして、体を震わせました。それからキノコから降りて草の中へと這っていき、去り際にただこう言いました。「片側は体を大きくし、もう片側は体を小さくする。」

「何の片側?何のもう片側?」とアリスは独り言を思いました。

「キノコの」とイモムシは、まるで彼女が声に出して尋ねたかのように言い、次の瞬間には見えなくなっていました。

アリスは一分ほど考え込むようにキノコを見つめ、どちらが二つの側なのかを見極めようとしました。そして、それは完全に丸かったので、これは非常に難しい問題だとわかりました。しかし、ついに彼女は両腕をできるだけ遠くまでキノコの周りに伸ばし、両手で縁のかけらを一つずつ折り取りました。

「さて、どっちがどっちかしら?」と彼女は独り言を言い、効果を試すために右手のかけらを少しかじりました。次の瞬間、彼女は顎の下に激しい一撃を感じました。それは彼女の足にぶつかったのです!

彼女はこのあまりに突然の変化にかなり怯えましたが、急速に縮んでいるので、ぐずぐずしている時間はないと感じました。そこで彼女はすぐにもう一方のかけらを食べる作業に取り掛かりました。彼女の顎は足にあまりにぴったりと押し付けられていたので、口を開ける隙間もほとんどありませんでした。しかし、彼女はついにそれをやり遂げ、左手のかけらを一口飲み込むことができました。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

「さあ、やっと頭が自由になったわ!」とアリスは喜びの声で言いましたが、次の瞬間、自分の肩がどこにも見当たらないことに気づくと、その声は驚きの声に変わりました。彼女が下を見たときに見えたのは、はるか下に広がる緑の葉の海から茎のように伸びているように見える、とてつもなく長い首だけでした。

「あの緑のものは一体何かしら?」とアリスは言いました。「そして私の肩はどこへ行ってしまったの? それに、ああ、かわいそうな私の手、どうしてあなたたちが見えないの?」彼女は話しながら手を動かしてみましたが、遠くの緑の葉が少し揺れる以外、何の結果も得られないようでした。

手を頭まで上げる見込みはなさそうだったので、彼女は頭を手の方へ下げようとしました。そして、自分の首がヘビのように、どんな方向にも簡単に曲がることに気づいて喜びました。彼女はちょうど首を優雅なジグザグに曲げることに成功し、葉っぱの中に飛び込もうとしていました。その葉っぱは、自分がさまよっていた木々のてっぺんに他ならないとわかったのですが、そのとき、鋭いシューという音がして、彼女は慌てて身を引きました。大きなハトが彼女の顔に飛びかかってきて、翼で激しく彼女を叩いていたのです。

「ヘビ!」とハトは叫びました。

「私はヘビではありません!」とアリスは憤慨して言いました。「放っておいて!」

「ヘビだと言っている!」とハトは繰り返しましたが、今度はもっと抑えた声で、そしてすすり泣くように付け加えました。「あらゆる方法を試したのに、どれもあいつらには合わないみたいだ!」

「何をおっしゃっているのか、さっぱりわかりませんわ」とアリスは言いました。

「木の根も試したし、土手も試したし、生け垣も試した」とハトは彼女に構わず続けました。「でもあのヘビども! あいつらを喜ばせることはできないんだ!」

アリスはますます混乱しましたが、ハトが話し終えるまでは何も言わない方がいいと思いました。

「卵をかえすだけでも十分大変なのに」とハトは言いました。「昼も夜もヘビを見張っていなくちゃならないんだ! もう三週間も、うたた寝ひとつしていないんだぞ!」

「お困りのようで、お気の毒ですわ」とアリスは、その意味が分かり始めて言いました。

「森で一番高い木に巣を作ったばかりだというのに」とハトは金切り声にまで声を張り上げて続けました。「これでやっとあいつらから解放されると思っていた矢先に、空からにょろにょろ降りてくるに違いないんだ! うげっ、ヘビめ!」

「でも、私はヘビではないって言ってるでしょう!」とアリスは言いました。「私は――私は――」

「じゃあ!何なのさ?」とハトは言いました。「何かでっち上げようとしているのが見えるよ!」

「わ――私は小さな女の子ですわ」とアリスは、その日に経験した数々の変化を思い出して、やや疑わしげに言いました。

「よく言うよ、まったく!」とハトは心底軽蔑した口調で言いました。「これまでたくさんの女の子を見てきたけど、そんな首をした子は一人もいなかったね! いや、いや! おまえはヘビだ。否定したって無駄だよ。次は卵を食べたことがないなんて言うつもりだろう!」

「卵は確かに食べたことがありますわ」と、とても正直な子供だったアリスは言いました。「でも、女の子だってヘビと同じくらい卵を食べるんですよ、ご存知でしょう。」

「信じないね」とハトは言いました。「だが、もしそうなら、それじゃあ女の子はヘビの一種だ。私に言えるのはそれだけさ。」

これはアリスにとってあまりに新しい考えだったので、彼女は一、二分ほどすっかり黙り込んでしまいました。その隙にハトはこう付け加えることができました。「おまえは卵を探しているんだろう、そんなことはお見通しさ。おまえが女の子だろうとヘビだろうと、私に何の関係がある?」

「私には大いに関係がありますわ」とアリスは急いで言いました。「でも、たまたま卵は探していませんし、もし探していたとしても、あなたのは欲しくありません。生卵は好きじゃないんですもの。」

「じゃあ、とっとと失せろ!」とハトは不機嫌な声で言い、再び巣に落ち着きました。アリスはできるだけ木々の間にしゃがみ込みました。というのも、彼女の首が枝に絡まり続け、時々立ち止まってそれをほどかなければならなかったからです。しばらくして、彼女はまだキノコのかけらを手の中に持っていることを思い出し、とても慎重に作業に取り掛かりました。まず一方を、次に他方をかじり、時には背が高くなったり、時には低くなったりしながら、ついにいつもの身長に戻ることに成功しました。

正しい大きさに近くなってからあまりに長い時間が経っていたので、最初はとても奇妙に感じました。しかし、数分でそれに慣れ、いつものように独り言を始めました。「さあ、これで計画の半分は終わったわ! この変化はなんてややこしいんでしょう! 一分後には自分がどうなるかわからないんですもの! でも、正しい大きさに戻ったわ。次にすることは、あの美しい庭に入ること――それはどうすればいいのかしら?」そう言いながら、彼女は突然、高さ4フィートほどの小さな家がある開けた場所に出ました。「誰が住んでいようと」とアリスは思いました。「この大きさで訪ねるなんてとんでもないわ。きっと、みんなをびっくりさせて気絶させてしまうわ!」そこで彼女は再び右手のかけらをかじり始め、自分の背を9インチの高さにするまで、家には近づこうとしませんでした。

第六章 ブタとコショウ

一、二分、彼女は家に目をやり、次に何をすべきか考えて立っていました。そのとき突然、制服を着た従者が森から走り出てきました――(彼女が彼を従者だと考えたのは、制服を着ていたからです。そうでなければ、顔だけから判断すれば、魚と呼んだことでしょう)――そして、指の関節でドアを大きな音を立てて叩きました。ドアを開けたのは、丸い顔とカエルのような大きな目をした、もう一人の制服を着た従者でした。そしてアリスは、二人とも従者は、粉をつけた髪を頭全体にカールさせていることに気づきました。彼女は一体何事かと非常に好奇心をそそられ、聞くために森から少し這い出ました。

魚の従者は、まず自分の腕の下から、自分とほぼ同じくらいの大きさの大きな手紙を取り出し、これをもう一人に手渡しながら、厳かな口調で言いました。「公爵夫人へ。女王陛下よりクロッケーへのご招待です。」カエルの従者は、同じ厳かな口調で、言葉の順序を少しだけ変えて繰り返しました。「女王陛下より。公爵夫人へのクロッケーへのご招待です。」

それから二人は深々とお辞儀をし、彼らのカールした髪が絡み合いました。

アリスはこれを見てあまりに可笑しかったので、彼らに聞こえるのを恐れて森の中へ駆け戻らなければなりませんでした。そして次に彼女が覗き見たときには、魚の従者は行ってしまい、もう一人はドアの近くの地面に座って、ぼんやりと空を見上げていました。

アリスはおずおずとドアに近づき、ノックしました。

「ノックしたって何の役にも立たんよ」と従者は言いました。「それには二つの理由がある。第一に、わしは君と同じ側にいるからだ。第二に、中でひどい騒ぎをしているから、誰にも君の音は聞こえん。」そして確かに、中では実にとてつもない騒音が続いていました――絶え間ないわめき声とくしゃみ、そして時折、皿かやかんどかが粉々に割れたような大きな衝突音が聞こえました。

「では、お願いします」とアリスは言いました。「どうすれば中に入れるのですか?」

「もしわしらの間にドアがあれば、君がノックするのにもいくらか意味があるかもしれんがな」と従者は彼女に構わず続けました。「例えば、もし君が中にいたら、ノックすればわしが外に出してやれる、わかるだろう。」彼は話している間ずっと空を見上げており、アリスはこれを断然失礼だと思いました。「でも、仕方ないのかもしれないわ」と彼女は独り言を言いました。「彼の目は頭のてっぺんに近すぎるもの。でも、少なくとも質問には答えてくれてもいいのに。――どうすれば中に入れるのですか?」彼女は声に出して繰り返しました。

「わしはここに座っているつもりだ」と従者は述べました。「明日まで――」

その瞬間、家のドアが開き、大きなお皿が従者の頭めがけてまっすぐに飛んできました。それは彼の鼻をかすめ、彼の後ろの木の一つに当たって粉々に砕けました。

「――あるいは、あさってまでかな」と従者は、何事もなかったかのように、全く同じ口調で続けました。

「どうすれば中に入れるのですか?」とアリスは再び、より大きな声で尋ねました。

「そもそも君は中に入るつもりなのかね?」と従者は言いました。「それが最初の問題だよ、わかるだろう。」

それは、間違いなくそうでした。ただアリスはそう言われるのが好きではありませんでした。「本当にひどいわ」と彼女は独り言をつぶやきました。「生き物たちがみんな理屈をこねるやり方といったら。気が狂いそうになるわ!」

従者はこれを、自分の発言を変化をつけて繰り返す良い機会だと思ったようです。「わしはここに座っているつもりだ」と彼は言いました。「来たり来なかったりしながら、何日も何日も。」

「でも、私はどうすればいいのですか?」とアリスは言いました。

「好きなようにすればいい」と従者は言い、口笛を吹き始めました。

「ああ、この人に話しても無駄だわ」とアリスは絶望して言いました。「完全にばかみたい!」そして彼女はドアを開けて中に入りました。

ドアは直接、端から端まで煙で満たされた大きな台所につながっていました。公爵夫人が真ん中の三本足の椅子に座って赤ん坊をあやしていました。料理人は火にかがみ込み、スープでいっぱいらしい大きな鍋をかき混ぜていました。

「あのスープには、間違いなくコショウが多すぎるわ!」とアリスは、くしゃみをこらえながら独り言を言いました。

空気中にも、確かにコショウが多すぎました。公爵夫人でさえ時々くしゃみをしましたし、赤ん坊に至っては、一瞬の休みもなく、くしゃみとわめき声を交互に繰り返していました。台所でくしゃみをしなかったのは、料理人と、暖炉のそばに座ってにやにやと笑っている大きな猫だけでした。

「すみません、教えていただけますか」とアリスは、少しおずおずと言いました。というのも、自分が先に話しかけるのが行儀のよいことかどうかわからなかったからです。「あなたの猫はなぜあのようににやにや笑うのですか?」

「あれはチェシャ猫だからさ」と公爵夫人は言いました。「だからだよ。ブタ!」

彼女が最後の言葉をあまりに突然、乱暴に言ったので、アリスは思わず飛び上がりました。しかし、次の瞬間にはそれが自分ではなく赤ん坊に向けられたものだとわかったので、勇気を出して、再び続けました。

「チェシャ猫がいつもにやにや笑うとは知りませんでしたわ。というか、猫がにやにや笑うことができるなんて知りませんでした。」

「みんなできるさ」と公爵夫人は言いました。「それに、ほとんどがそうする。」

「私が知っている中には、そんな猫はいませんわ」とアリスは、会話に入れたことをとても嬉しく思いながら、非常に丁寧に言いました。

「あんたは物知りじゃないね」と公爵夫人は言いました。「それは確かだ。」

アリスはこの発言の口調が全く気に入らず、何か別の話題を持ち出す方がよさそうだと思いました。彼女が一つに決めようとしている間に、料理人はスープの鍋を火から下ろし、すぐに手の届くものすべてを公爵夫人と赤ん坊に投げつけ始めました――まず火かき棒が飛んできました。続いてソースパン、お皿、大皿の雨が降りました。公爵夫人は、それらが自分に当たっても全く気にしませんでした。そして赤ん坊はすでにあれほどわめいていたので、その打撃が痛かったかどうかを言うのは全く不可能でした。

「ああ、お願いだから何をしているか気をつけて!」とアリスは、恐怖のあまり飛び跳ねながら叫びました。「ああ、あの子の大事なお鼻が!」と、ひときわ大きなソースパンがそのすぐそばを飛び、もう少しで持っていかれるところでした。

「もしみんなが自分のことにだけ構っていれば」と公爵夫人はしわがれたうなり声で言いました。「世界は今よりずっと速く回るだろうよ。」

「それは利点にはなりませんわ」とアリスは、自分の知識を少しひけらかす機会を得てとても嬉しく思いながら言いました。「昼と夜にどんな影響が出るか考えてもごらんなさい! ほら、地球は地軸を中心に一回転するのに24時間かかるんですから――」

「地軸(axes)の話ですって」と公爵夫人は言いました。「こいつの首をはねちまえ(chop off her head)!」[訳注:axis(地軸)とaxes(斧、axeの複数形)をかけた言葉遊び]

アリスは、料理人がそのヒントを実行するつもりかどうか、やや心配そうにちらりと見ました。しかし、料理人は忙しそうにスープをかき混ぜており、聞いていないようだったので、彼女は再び続けました。「24時間だと思うのですが、それとも12時間かしら? 私――」

「ああ、私を悩ませないでおくれ」と公爵夫人は言いました。「数字は大嫌いなんだ!」そう言うと、彼女は再び自分の子供をあやし始め、そうしながら一種の子守唄を歌い、各行の終わりには子供を激しく揺さぶりました。

「おまえの坊やには乱暴に話しかけ、 くしゃみをしたときにはぶつのだ: あの子はただ人を困らせるためにやる、 それが人をいらつかせると知っているから。」

コーラス (料理人と赤ん坊も加わって):

「ワオ! ワオ! ワオ!」

公爵夫人が歌の二番を歌っている間、彼女は赤ん坊を激しく上下に放り投げ続け、かわいそうな小さな子はあまりにわめいたので、アリスにはほとんど歌詞が聞こえませんでした。

「私は坊やに厳しく話しかけ、 くしゃみをしたときにはぶつのだ。 だってあの子は心から楽しめるのだから 好きなときにコショウを!」

コーラス

「ワオ! ワオ! ワオ!」

「ほら! よかったら、あんたが少し面倒を見ておやり!」と公爵夫人はアリスに言い、そう言いながら赤ん坊を彼女に放り投げました。「私は女王様とクロッケーをする準備をしに行かなくちゃ」そして彼女は急いで部屋から出て行きました。料理人は彼女が出て行くときにフライパンを投げつけましたが、それはかろうじて彼女を外れました。

アリスは赤ん坊を捕まえるのに少し苦労しました。というのも、それは奇妙な形をした小さな生き物で、腕と脚をあらゆる方向に突き出していたからです。「まるでヒトデみたい」とアリスは思いました。彼女が捕まえたとき、かわいそうな小さな子は蒸気機関のように鼻を鳴らし、体を丸めたり伸ばしたりを繰り返していたので、最初のうちの一、二分は、それを抱きかかえているだけで精一杯でした。

彼女がそれをあやす正しい方法(それは、一種の結び目のようにねじり上げ、それからそれがほどけないように右耳と左足をしっかりとつかんでおくことでした)を見つけ出すとすぐに、彼女はそれを外の空気に連れ出しました。「もし私がこの子を連れて行かなければ」とアリスは思いました。「みんなは一日か二日でこの子を殺してしまうに違いないわ。置き去りにするのは殺人じゃないかしら?」彼女は最後の言葉を声に出して言い、小さな生き物は返事としてぶうぶう鳴きました(この時までにくしゃみはやめていました)。「ぶうぶう言わないで」とアリスは言いました。「それは全く正しい自己表現の方法じゃないわ。」

赤ん坊は再びぶうぶう鳴き、アリスはそれがどうしたのかと、とても心配そうにその顔を覗き込みました。疑いようもなく、それはとても上を向いた鼻をしていて、本物の鼻というよりはブタの鼻先にずっと似ていました。また、その目は赤ん坊にしては極端に小さくなっていました。全体的に、アリスはその生き物の見た目が全く好きではありませんでした。「でも、もしかしたらただすすり泣いているだけかもしれないわ」と彼女は思い、涙が出ていないか、もう一度その目を覗き込みました。

いいえ、涙はありませんでした。「もしあなたがブタになるつもりなら、ねえ」とアリスは真面目に言いました。「私はもうあなたとは一切関わりませんからね。いいこと!」かわいそうな小さな子は再びすすり泣きました(あるいはぶうぶう鳴いたのか、どちらとも言えませんでした)。そして彼らはしばらく黙って進みました。

アリスがちょうど「さて、この生き物を家に連れて帰ったらどうしようかしら?」と考え始めたとき、それが再び、あまりに激しくぶうぶう鳴いたので、彼女は少し驚いてその顔を覗き込みました。今度は間違うはずはありませんでした。それはまさしくブタに他ならず、彼女はそれをこれ以上運ぶのは全く馬鹿げていると感じました。

そこで彼女はその小さな生き物を下に置き、それが静かに森の中へとことこと走り去っていくのを見て、すっかり安心しました。「もしあの子が大きくなっていたら」と彼女は独り言を言いました。「ひどく醜い子供になったでしょうね。でも、なかなかハンサムなブタになると思うわ。」そして彼女は、ブタになってもうまくいきそうな、知っている他の子供たちのことを考え始め、ちょうど「もしその子たちを変える正しい方法を知ってさえいれば――」と独り言を言っていたとき、数ヤード離れた木の枝にチェシャ猫が座っているのを見て、少しびっくりしました。

猫はアリスを見ると、ただにやりと笑うだけでした。人懐っこそうだと彼女は思いました。それでも、とても長い爪とたくさんの歯を持っていたので、敬意をもって扱うべきだと感じました。

「チェシャの猫さん」と彼女は、その名前を気に入るかどうか全くわからなかったので、ややおずおずと切り出しました。しかし、猫はただ少し口を広げてにやりと笑っただけでした。「よし、今のところは気に入ってくれたみたいね」とアリスは思い、続けました。「すみません、ここからどちらの道へ行けばよいか教えていただけますか?」

「それは、おまえがどこへ行きたいかによるな」と猫は言いました。

「どこへでもあまり気にしませんわ――」とアリスは言いました。

「それならどっちの道へ行ってもかまわんさ」と猫は言いました。

「――どこかに着きさえすれば」とアリスは説明として付け加えました。

「ああ、それなら間違いなく着くとも」と猫は言いました。「十分長く歩きさえすればね。」

アリスはこれを否定できないと感じたので、別の質問を試みました。「このあたりにはどんな人たちが住んでいるのですか?」

「あっちの方向には」と猫は右の前足をぐるりと振りながら言いました。「帽子屋が住んでいる。そしてこっちの方向には」ともう片方の前足を振りながら、「三月ウサギが住んでいる。好きな方を訪ねるといい。どっちも気違いだ。」

「でも、気違いの人のところへは行きたくありませんわ」とアリスは言いました。

「ああ、それは仕方がないさ」と猫は言いました。「ここはみんな気違いだ。わしも気違い。おまえも気違いだ。」

「どうして私が気違いだとわかるんですの?」とアリスは言いました。

「そうでなきゃいかん」と猫は言いました。「でなければここへは来なかったはずだ。」

アリスはそれが全く証明になるとは思いませんでしたが、続けました。「それでどうしてあなたが気違いだとわかるんですの?」

「まず第一に」と猫は言いました。「犬は気違いじゃない。それは認めるか?」

「そうだと思いますわ」とアリスは言いました。

「さて、それなら」と猫は続けました。「いいかい、犬は怒っているときにうなり、喜んでいるときに尻尾を振る。さて、わしは喜んでいるときにうなり、怒っているときに尻尾を振る。したがって、わしは気違いだ。」

「それはうなるんじゃなくて、喉を鳴らしているって言うんですわ」とアリスは言いました。

「好きに呼ぶがいいさ」と猫は言いました。「今日、女王とクロッケーをするかい?」

「とてもしたいですけれど、まだ招待されていませんの」とアリスは言いました。

「そこで会えるだろうよ」と猫は言い、姿を消しました。

アリスはこれにはあまり驚きませんでした。奇妙なことが起こるのにすっかり慣れてきていたのです。彼女がそれがいた場所を見つめていると、それは突然再び現れました。

「ところで、あの赤ん坊はどうなった?」と猫は言いました。「聞くのをすっかり忘れるところだった。」

「ブタになりましたわ」とアリスは、まるでそれが自然な形で戻ってきたかのように、静かに言いました。

「そうなるだろうと思ったよ」と猫は言い、再び姿を消しました。

アリスは、また会えるかもしれないと半ば期待して少し待ちましたが、それは現れず、一、二分後に彼女は三月ウサギが住んでいると言われる方向へ歩き始めました。「帽子屋さんは前に見たことがあるわ」と彼女は独り言を言いました。「三月ウサギの方がずっと面白いでしょうし、それに今は五月だから、たぶん狂ったように怒ってはいないでしょう――少なくとも三月のときほどはね。」そう言いながら彼女が見上げると、またもや猫が木の枝に座っていました。

「ブタ(pig)と言ったか、イチジク(fig)と言ったか?」と猫は言いました。

「ブタですわ」とアリスは答えました。「それから、そんなに突然現れたり消えたりしないでほしいんです。とても目が回りますわ。」

「わかったよ」と猫は言いました。そして今度は、尻尾の先から始まり、にやにや笑いで終わるという具合に、とてもゆっくりと姿を消しました。そのにやにや笑いは、残りの部分が消えた後もしばらくの間残っていました。

「まあ! にやにや笑いのない猫はよく見たことがあるけれど」とアリスは思いました。「猫のいないにやにや笑いなんて! 生まれてこのかた見た中で一番奇妙なことだわ!」

彼女がそれほど遠くまで行かないうちに、三月ウサギの家が見えてきました。煙突が耳の形をしていて、屋根が毛皮で葺かれていたので、それが正しい家に違いないと彼女は思いました。それはとても大きな家だったので、キノコの左手のかけらをもう少しかじって、自分の背を2フィートほどの高さにするまで、近くへは行きたくありませんでした。それでもなお、彼女は「もしやっぱり狂ったように怒っていたらどうしましょう! 代わりに帽子屋さんを見に行けばよかったかしら!」と独り言を言いながら、ややおずおずとそちらへ歩いて行きました。

第七章 狂ったお茶会

家の前の木の下にテーブルがしつらえられ、三月ウサギと帽子屋がそこでお茶をしていました。ヤマネが二人の間に座ってぐっすり眠っており、他の二人はそれをクッション代わりに使い、肘を乗せ、その頭越しに話をしていました。「ヤマネにはとても居心地が悪いでしょうね」とアリスは思いました。「ただ、眠っているから、たぶん気にしていないのでしょうけど。」

テーブルは大きなものでしたが、三人はその一角にぎゅうぎゅうに集まっていました。「席がない! 席がない!」彼らはアリスがやってくるのを見て叫びました。「席はたくさんありますわ!」とアリスは憤慨して言い、テーブルの一端にある大きな肘掛け椅子に腰を下ろしました。

「ワインはいかが」と三月ウサギは励ますような口調で言いました。

アリスはテーブル中を見回しましたが、そこにはお茶以外何もありませんでした。「ワインは見当たりませんわ」と彼女は言いました。

「ないよ」と三月ウサギは言いました。

「それじゃあ、お勧めになるなんてとても失礼ですわ」とアリスは怒って言いました。

「招待もされずに座るなんて、君もたいして行儀がよくないね」と三月ウサギは言いました。

「これがあなた方のテーブルとは知りませんでしたわ」とアリスは言いました。「3人よりずっと大勢の席が用意されていますもの。」

「髪を切った方がいい」と帽子屋は言いました。彼はしばらくの間、大きな好奇心でアリスを見ており、これが彼の最初の言葉でした。

「個人的なことを言うのはおやめなさい」とアリスは少し厳しく言いました。「とても失礼ですわ。」

これを聞いて帽子屋は目を大きく見開きましたが、彼が言ったのはこれだけでした。「カラスが書き物机に似ているのはなぜだ?」

「さあ、これから楽しくなるわ!」とアリスは思いました。「なぞなぞを始めてくれて嬉しいわ。――私、あれは当てられると思うわ」と彼女は声に出して付け加えました。

「つまり、君はその答えを見つけ出せると思うということかね?」と三月ウサギは言いました。

「その通りですわ」とアリスは言いました。

「それなら、思ったことを言うべきだね」と三月ウサギは続けました。

「言っていますわ」とアリスは急いで答えました。「少なくとも――少なくとも私は言ったことを思っています――それは同じことでしょう。」

「少しも同じことじゃない!」と帽子屋は言いました。「『私は食べるものを見る』が『私は見るものを食べる』と同じことだと言うようなものだ!」

「『私は手に入れるものが好きだ』が『私は好きなものを手に入れる』と同じことだと言うようなものだね!」と三月ウサギが付け加えました。

「『私は眠るときに息をする』が『私は息をするときに眠る』と同じことだと言うようなものだ!」と、眠りながら話しているように見えるヤマネが付け加えました。

「君の場合は同じことだ」と帽子屋が言うと、ここで会話は途切れ、一行は一分ほど黙り込みました。その間、アリスはカラスと書き物机について思い出せる限りのことを考えましたが、それは大したことではありませんでした。

最初に沈黙を破ったのは帽子屋でした。「今日は何日かね?」と彼はアリスに振り向いて言いました。彼はポケットから時計を取り出し、不安そうにそれを見つめ、時々それを振ったり、耳に当てたりしていました。

アリスは少し考えてから、「4日ですわ」と言いました。

「二日も違う!」と帽子屋はため息をつきました。「バターは機械に合わないと言っただろう!」と彼は三月ウサギを怒って見ながら付け加えました。

「一番いいバターだったんだ」と三月ウサギはおとなしく答えました。

「そうだが、パンくずもいくつか入ってしまったに違いない」と帽子屋はぶつぶつ言いました。「パン切りナイフで入れるべきじゃなかったんだ。」

三月ウサギは時計を取って、憂鬱そうにそれを見つめました。それからお茶のカップにそれを浸し、再び見つめましたが、最初の発言である「一番いいバターだったんだよ」より良いことを何も思いつきませんでした。

アリスはいくらか好奇心をもって彼の方の肩越しに見ていました。「なんて面白い時計でしょう!」と彼女は言いました。「日付はわかるのに、何時かはわからないのね!」

「なぜわかる必要がある?」と帽子屋はつぶやきました。「君の時計は何年かわかるのかい?」

「もちろんわかりませんわ」とアリスはすぐに答えました。「でもそれは、とても長い間同じ年が続くからですもの。」

「それは私の時計と全く同じ事情だ」と帽子屋は言いました。

アリスはひどく混乱しました。帽子屋の発言には何の意味もないように思えましたが、それでも確かに英語でした。「あなたの言うことがよくわかりませんわ」と彼女はできるだけ丁寧に言いました。

「ヤマネがまた眠っている」と帽子屋は言い、その鼻に少し熱いお茶を注ぎました。

ヤマネはいらいらしたように頭を振り、目を開けずに言いました。「もちろん、もちろん。ちょうど私が言おうと思っていたことです。」

「なぞなぞはもう解けたかね?」と帽子屋は、再びアリスに振り向いて言いました。

「いいえ、降参ですわ」とアリスは答えました。「答えは何ですの?」

「さっぱりわからん」と帽子屋は言いました。

「僕もだ」と三月ウサギは言いました。

アリスはうんざりしてため息をつきました。「あなた方は、答えのないなぞなぞを出すのに時間を無駄にするより、もっとましな時間の使い方ができると思いますわ」と彼女は言いました。

「もし君が私と同じくらい『時間さん』をよく知っていたら」と帽子屋は言いました。「それを無駄遣いするなんて話はしないだろう。あれは彼なんだ。」

「どういう意味かわかりませんわ」とアリスは言いました。

「わかるわけないさ!」と帽子屋は、軽蔑したように首を振りながら言いました。「君は『時間さん』と口をきいたことすらないんだろう!」

「たぶんありませんわ」とアリスは慎重に答えました。「でも、音楽を習うときには拍子をとらなければ(beat time)ならないことは知っています。」

「ああ! それで納得だ」と帽子屋は言いました。「彼は叩かれる(beating)のを我慢しないんだ。さて、もし君が彼と仲良くしさえすれば、彼は時計で君の好きなことをほとんど何でもしてくれるだろう。例えば、朝の九時、ちょうど授業を始める時間だとしよう。君は『時間さん』にそっとヒントをささやくだけでいい。すると時計はあっという間にぐるりと回る! 一時半、夕食の時間だ!」

(「そうだったらいいのにな」と三月ウサギは独り言をささやきました。)

「それは確かに素晴らしいでしょうね」とアリスは考え込むように言いました。「でも、そしたら――お腹が空かないでしょう、ご存知でしょう。」

「最初はそうかもしれないが」と帽子屋は言いました。「でも、君が好きなだけ一時半にしておくことができるんだ。」

「あなたはそうやってらっしゃるの?」とアリスは尋ねました。

帽子屋は悲しそうに首を振りました。「私じゃない!」と彼は答えました。「去年の三月に喧嘩したんだ――ちょうど彼が気が狂う直前だよ、わかるだろう――」(ティースプーンで三月ウサギを指しながら)「――ハートの女王が催した大演奏会でのことで、私は歌わなければならなかったんだ

『きらきら光る、小さなコウモリ! お前はいったい何してる?』

この歌、知ってるだろ?」

「似たようなのを聞いたことがありますわ」とアリスは言いました。

「続きがあるんだよ」と帽子屋は続けました。「こんな風にね――

『世界の空高く、お前は飛ぶ、 空のお茶盆のように。 きらきら、きらきら――』。」

ここでヤマネは身震いし、眠りながら歌い始めました。「きらきら、きらきら、きらきら、きらきら――」そしてあまりに長く続けたので、彼らはそれを止めるためにつねらなければなりませんでした。

「さて、私が一番をほとんど歌い終わらないうちに」と帽子屋は言いました。「女王が飛び上がって大声で叫んだんだ。『あいつは時間を殺している(=ひどい演奏をしている)! 首をはねよ!』ってね。」

「なんてひどく野蛮なんでしょう!」とアリスは叫びました。

「そしてそれ以来ずっと」と帽子屋は悲しげな口調で続けました。「彼は私の頼むことを一つもしてくれないんだ! 今はいつも六時なんだ。」

アリスの頭に名案が浮かびました。「ここにこんなにたくさんのお茶の道具が出ているのは、それが理由ですの?」と彼女は尋ねました。

「そう、その通りだ」と帽子屋はため息をついて言いました。「いつもお茶の時間で、合間に食器を洗う時間がないんだ。」

「では、皆さんはずっと席を移動し続けるのですか?」とアリスは尋ねました。

「その通り」と帽子屋は言いました。「物が使い古されてしまうからな。」

「でも、最初の場所に戻ってきたらどうなるのですか?」アリスは思い切って尋ねてみました。

「話題を変えないか」と三月ウサギがあくびをしながら割り込みました。「もうこの話は飽きた。お嬢さんに何かお話をしてもらうのに一票だ。」

「残念ながら、お話は一つも存じませんの」アリスはその提案に少々狼狽して言いました。

「それならヤマネがする!」と二人は叫びました。「起きろ、ヤマネ!」そして、彼らはヤマネの両脇を同時につねりました。

ヤマネはゆっくりと目を開けました。「眠ってなんかいなかったよ」彼はかすれた弱々しい声で言いました。「君たちが話していることは一言一句聞いていたさ。」

「お話をしてくれ!」と三月ウサギが言いました。

「ええ、ぜひお願いしますわ!」アリスは懇願しました。

「それも手早く頼む」と帽子屋が付け加えました。「さもないと、話が終わる前にまた眠ってしまうぞ。」

「むかしむかし、三人の小さな姉妹がおりました」ヤマネは大急ぎで話し始めました。「名前はエルシー、レイシー、ティリーといいまして、井戸の底に住んでいました――」

「何を食べて暮らしていたのですか?」食べることと飲むことに関する質問にはいつも多大な興味を示すアリスが尋ねました。

「糖蜜を食べて暮らしていました」ヤマネは一、二分考えてから言いました。

「そんなことできるはずがありませんわ」アリスは優しく指摘しました。「病気になってしまいますもの。」

「だから、なっていましたよ」とヤマネは言いました。「とってもひどい病気に。」

アリスはそんな途方もない暮らしがどのようなものか想像してみようとしましたが、あまりに不可解だったので、話を続けました。「でも、どうして井戸の底に住んでいたのですか?」

「もっとお茶をお飲みなさい」三月ウサギがアリスにとても真剣な口調で言いました。

「まだ何もいただいていませんわ」アリスは気分を害した様子で答えました。「ですから、もっといただくことはできません。」

「君が言いたいのは、少なくは取れないということだろう」と帽子屋は言いました。「何もない状態より多く取るのは、いとも簡単なことだ。」

「誰もあなたの意見は聞いていませんわ」とアリスは言いました。

「今、個人攻撃をしているのはどっちかな?」帽子屋は勝ち誇ったように尋ねました。

アリスはこれに何と返していいか分からなかったので、自分で紅茶とバター付きパンを取り、それからヤマネの方を向いて、質問を繰り返しました。「どうして井戸の底に住んでいたのですか?」

ヤマネはまた一、二分考えてから言いました。「それは糖蜜の井戸だったのです。」

「そんなものあるはずないわ!」アリスがとても怒って言いかけたとき、帽子屋と三月ウサギが「シーッ! シーッ!」と言いました。そしてヤマネは不機嫌そうに言いました。「礼儀正しくできないなら、お話の続きは自分で考えたらどうだい。」

「いいえ、どうぞ続けてください!」アリスはとても謙虚に言いました。「もう邪魔はしませんから。きっと一つくらいはあるのでしょうね。」

「一つだと、いかにも!」ヤマネは憤慨して言いました。しかし、彼は話を続けることに同意しました。「それで、この三人の小さな姉妹は――絵を描くことを習っていたのですが、ご存じでしょう――」

「何を描いていたのですか?」アリスは約束をすっかり忘れて尋ねました。

「糖蜜です」ヤマネは今度は全く考えずに言いました。

「きれいなカップが欲しい」と帽子屋が割り込みました。「みんなで一つ席をずらそう。」

彼は言いながら移動し、ヤマネが後に続きました。三月ウサギはヤマネの席に移り、アリスは少々不本意ながら三月ウサギの席に着きました。この席替えで得をしたのは帽子屋だけで、アリスは前よりずっとひどい目に遭いました。というのも、三月ウサギがミルク差しを自分の皿にひっくり返したばかりだったからです。

アリスはもうヤマネの機嫌を損ねたくなかったので、とても慎重に切り出しました。「でも、分かりませんわ。どこから糖蜜を汲み出して(draw)描いた(draw)のですか?」[訳注:英語の「draw」には「(液体を)汲み出す」と「(絵を)描く」の両方の意味がある。]

「水の井戸からは水を汲み出せる(draw)だろう」と帽子屋は言いました。「だったら、糖蜜の井戸からは糖蜜を汲み出せる(draw)はずだと思うがな――ええ、おばかさん?」

「でも、彼女たちは井戸の中にいたのですよね」アリスは最後の言葉を気にしないことにして、ヤマネに言いました。

「もちろんですよ」とヤマネは言いました。「――すっぽりとね」[訳注:「well in」は「すっかり中に」という意味の慣用句だが、ここでは「井戸(well)の中に」という意味とかけている。]

この答えに哀れなアリスはすっかり混乱してしまい、しばらくの間、ヤマネの話を遮らずに続けさせました。

「彼女たちは絵を描く(draw)ことを習っていました」ヤマネはあくびをしながら目をこすり、話を続けました。とても眠くなってきたのです。「そして、ありとあらゆるものを描きました――Mで始まるものなら何でも――」

「どうしてMで始まるものなのですか?」とアリスは尋ねました。

「なぜいけない?」と三月ウサギは言いました。

アリスは黙っていました。

ヤマネはこの時までに目を閉じて、うとうとし始めていました。しかし、帽子屋につねられると、小さく悲鳴をあげて再び目を覚まし、話を続けました。「――Mで始まるもの、例えば、ネズミ捕り(mouse-traps)とか、月(moon)とか、記憶(memory)とか、マチネス(muchness)とか――ほら、『大差ない(much of a muchness)』って言うでしょう――マチネスの絵なんてものを見たことがありますか?」

「本当に、そう聞かれましても」アリスはひどく混乱して言いました。「私は思いません――」

「それなら話すべきじゃないな」と帽子屋は言いました。

この無礼な態度にはアリスも我慢がなりませんでした。彼女はひどく不快に思い、立ち上がって歩き去りました。ヤマネは即座に眠りに落ち、他の二人は彼女が去っていくことに全く気づきませんでした。アリスは、呼び止めてくれるかもしれないと半ば期待して一、二度振り返りましたが、彼女が最後に見たとき、彼らはヤマネをティーポットに入れようとしていました。

「とにかく、あそこへは二度と行くものですか!」アリスは森の中を道を選びながら進みながら言いました。「生まれてこのかた、こんなに馬鹿げたお茶会は初めてだわ!」

そう言ったちょうどその時、彼女は木の一本に、まっすぐ中へと続く扉があるのに気づきました。「なんて奇妙なのかしら!」と彼女は思いました。「でも、今日は何もかもが奇妙だわ。すぐに入ってみるのがよさそうね」。そして彼女は中に入りました。

再び、彼女は長い広間にいることに気づきました。小さなガラスのテーブルのすぐそばです。「今度は、もっとうまくやってみせるわ」彼女は独り言を言うと、まず小さな金の鍵を取り、庭に通じる扉の鍵を開けました。それから、ポケットに入れておいたキノコのかけらを、背丈が一フィート[訳注:約30センチメートル]ほどになるまでかじり始めました。そして小さな通路を歩いていき、そして――ついに、輝く花壇と涼しげな噴水のある、あの美しい庭にたどり着いたのです。

第八章 女王のクロッケー場

庭の入り口近くに大きなバラの木が立っていました。そこに咲いているバラは白でしたが、三人の庭師がいて、忙しそうにそれを赤く塗っていました。アリスはこれをとても奇妙なことだと思い、彼らを見ようと近づいていきました。そして、ちょうど彼らのところまで来たとき、一人がこう言うのを聞きました。「おい、気をつけろよ、ファイブ! そんな風にペンキをこっちに飛ばすな!」

「仕方なかったんだ」とファイブは不機嫌な声で言いました。「セブンが肘を突いたんだよ。」

これに対してセブンは顔を上げて言いました。「その通りだ、ファイブ! いつも人のせいにするんだからな!」

「お前こそ黙ってろ!」とファイブは言いました。「昨日、女王様がお前は首をはねられるべきだと言っているのを聞いたぞ!」

「何のために?」と最初に話した庭師が尋ねました。

「お前の知ったことか、トゥー!」とセブンは言いました。

「いや、彼に関係あることだ!」とファイブは言いました。「教えてやるよ――玉ねぎの代わりに料理人にチューリップの球根を持っていったからさ。」

セブンは筆を投げ捨て、「さては、世の中の不正の中でも――」とちょうど言いかけたとき、彼の目が、彼らを見て立っているアリスに偶然とまり、彼は突然口をつぐみました。他の二人も振り返り、全員が深くお辞儀をしました。

「教えていただけますか」アリスは少しおずおずと言いました。「どうしてあのバラを塗っているのですか?」

ファイブとセブンは何も言わず、トゥーの方を見ました。トゥーは低い声で話し始めました。「あの、実はですね、お嬢さん、これは本来赤いバラの木であるべきだったのですが、我々が間違えて白い木を植えてしまいまして。もし女王様がそれをお見つけになったら、我々は皆、首をはねられてしまうのです。ですから、お嬢さん、我々は女王様がお見えになる前に、最善を尽くして――」その瞬間、心配そうに庭の向こうを見ていたファイブが叫びました。「女王様だ! 女王様だ!」すると三人の庭師は即座に地面に平伏しました。多くの足音が聞こえ、アリスは女王を見ようと振り返りました。

最初に棍棒を持った十人の兵士がやってきました。彼らは皆、三人の庭師と同じ形で、長方形で平たく、手足が角についていました。次に十人の廷臣たち。彼らは全身をダイヤモンドで飾られ、兵士たちと同じように二人一組で歩いていました。その後ろに王室の子供たちが続きました。十人いて、その可愛い子たちは手をつなぎ、二人一組で楽しそうに飛び跳ねながらやってきました。彼らは皆ハートで飾られていました。次に客たちがやってきました。ほとんどが王や女王で、その中にアリスは白ウサギを見つけました。彼はせわしなく神経質そうな様子で話し、言われることすべてに微笑みかけ、アリスに気づかずに通り過ぎていきました。それからハートのジャックが続き、真紅のベルベットのクッションに乗せた王の冠を運んでいました。そして、この壮大な行列の最後に、ハートの王と女王がやって来ました。

アリスは、三人の庭師のようにうつ伏せになるべきかどうか少し迷いましたが、行列の際にそのような規則を聞いたことがありませんでした。「それに、もし人々が皆うつ伏せになってしまって行列が見えなかったら、行列の意味なんてないじゃない」と彼女は思いました。なので、彼女はそこにじっと立ったまま、待っていました。

行列がアリスの正面に来ると、彼らは皆立ち止まって彼女を見ました。そして女王が厳しい口調で言いました。「これは誰だ?」彼女はハートのジャックに言いましたが、彼はただお辞儀をして微笑むだけでした。

「馬鹿者!」女王は焦れたように頭を振り、アリスの方を向いて続けました。「お前の名は何だ、子供?」

「私の名前はアリスと申します、陛下」アリスはとても丁寧に言いました。しかし、心の中ではこう付け加えました。「なんだ、結局ただのトランプの束じゃないの。怖がる必要なんてないわ!」

「そして、こいつらは誰だ?」女王はバラの木の周りに横たわっている三人の庭師を指差して言いました。というのも、彼らはうつ伏せになっていて、背中の模様が他のトランプと同じだったので、彼女には彼らが庭師なのか、兵士なのか、廷臣なのか、それとも自分の子供たちのうちの三人なのか、見分けがつかなかったのです。

「どうして私に分かるでしょう?」アリスは自分自身の勇気に驚きながら言いました。「私の知ったことではありませんわ。」

女王は怒りで真っ赤になり、一瞬、野獣のように彼女を睨みつけた後、叫びました。「こいつの首をはねよ! はね――」

「馬鹿なこと!」アリスはとても大きな声ではっきりとそう言いました。すると女王は黙りました。

王は彼女の腕に手を置き、臆病そうに言いました。「考えておくれ、我が妻よ。この子はまだ子供なのだ!」

女王は怒って彼から顔をそむけ、ジャックに言いました。「こいつらをひっくり返せ!」

ジャックは片足を使い、とても慎重にそうしました。

「立て!」女王は甲高く大きな声で言いました。すると三人の庭師は即座に飛び起き、王、女王、王室の子供たち、そして他の皆にお辞儀をし始めました。

「やめよ!」女王は叫びました。「目が回る」。そして、バラの木の方を向き、続けました。「お前たちはここで何をしていた?」

「恐れながら陛下」トゥーは非常に謙虚な口調で、話しながら片膝をついて言いました。「我々は試みておりました――」

「分かったぞ!」その間にバラを調べていた女王が言いました。「こいつらの首をはねよ!」そして行列は進み始め、三人の兵士が後ろに残って、不運な庭師たちを処刑しようとしました。庭師たちはアリスに助けを求めて駆け寄りました。

「あなたたちは首をはねられたりしないわ!」アリスはそう言うと、近くに立っていた大きな植木鉢の中に彼らを入れました。三人の兵士は一、二分、彼らを探してあたりをうろつきましたが、やがて静かに他の者たちの後を追って行進していきました。

「奴らの首ははねたか?」と女王が叫びました。

「首はなくなりました、陛下!」兵士たちは叫び返しました。

「よろしい!」女王は叫びました。「クロッケーはできるか?」

兵士たちは黙ってアリスを見ました。その質問は明らかに彼女に向けられたものだったからです。

「はい!」アリスは叫びました。

「では、来い!」女王は怒鳴り、アリスは行列に加わりました。次に何が起こるのか、とても不思議に思いながら。

「今日は――今日はとても良いお天気ですね!」臆病そうな声が彼女の横でしました。彼女は白ウサギの隣を歩いており、ウサギは心配そうに彼女の顔を覗き込んでいました。

「ええ、とても」とアリスは言いました。「――公爵夫人はどこですか?」

「シーッ! シーッ!」ウサギは低い、慌てた口調で言いました。彼は話しながら心配そうに肩越しに後ろを見て、それからつま先立ちになり、口を彼女の耳に近づけてささやきました。「あの方は処刑宣告を受けているのです。」

「何のために?」とアリスは尋ねました。

「『何とお気の毒な!』と仰いましたか?」ウサギは尋ねました。

「いいえ、言っていませんわ」とアリスは言いました。「ちっとも気の毒だとは思いませんもの。『何のために?』と申し上げたのです。」

「あの方が女王様の耳を平手打ちに――」ウサギが話し始めました。アリスは小さく笑い声をあげました。「ああ、シーッ!」ウサギは怯えた口調でささやきました。「女王様に聞こえますよ! ご存じの通り、あの方は少し遅れていらっしゃって、女王様が仰ったのです――」

「持ち場につけ!」女王が雷のような声で叫び、人々は四方八方に走り回り始め、互いにぶつかり合いました。しかし、彼らは一、二分で落ち着き、ゲームが始まりました。アリスは生まれてこのかた、こんなに奇妙なクロッケー場は見たことがないと思いました。そこは畝と溝だらけで、ボールは生きたハリネズミ、マレットは生きたフラミンゴ、そして兵士たちは体を二つに折り曲げて手と足で立ち、アーチを作らなければなりませんでした。

アリスが最初に感じた一番の困難は、フラミンゴを操ることでした。彼女はなんとかその体を腕の下に心地よくしまい込み、脚をぶら下げることができましたが、たいていの場合、首をうまくまっすぐに伸ばして、その頭でハリネズミを打とうとすると、フラミンゴは決まって体をひねって彼女の顔を見上げ、あまりに困惑した表情をするので、彼女は思わず吹き出さずにはいられませんでした。そして、その頭を下げさせて、再び始めようとすると、ハリネズミが体を広げて這い去ろうとしているのを見つけるのは、とても腹立たしいことでした。これらすべてに加えて、彼女がハリネズミを送りたい場所にはたいてい畝か溝があり、体を二つ折りにした兵士たちはいつも立ち上がってグラウンドの他の場所へ歩いて行ってしまうので、アリスはすぐに、これは本当にとても難しいゲームだという結論に達しました。

プレイヤーたちは皆、順番を待たずに一斉にプレイし、その間ずっと口論し、ハリネズミを奪い合っていました。そして、ごく短い時間のうちに女王はかんしゃくを起こし、そこら中を踏み鳴らしながら、一分に一度くらいの割合で「あいつの首をはねろ!」とか「そいつの首をはねろ!」と叫んでいました。

アリスはとても不安になり始めました。確かに、彼女はまだ女王と口論をしたことはありませんでしたが、それがいつ起こるか分からないことは知っていました。「そうなったら」と彼女は思いました。「私はどうなるのかしら? ここの人たちは人を首にするのが恐ろしいほど好きなんだもの。不思議なのは、まだ誰か生き残っている人がいるってことだわ!」

彼女は逃げ出す方法を探してあたりを見回し、見られずに立ち去ることができるかどうか考えていたとき、空中に奇妙なものが現れるのに気づきました。最初はとても戸惑いましたが、一、二分見ているうちに、それがニヤニヤ笑いだと分かり、彼女は独り言を言いました。「チェシャ猫だわ。これで話し相手ができたわ。」

「調子はどうだい?」猫は、話すのに十分な口が現れるとすぐに言いました。

アリスは目が現れるのを待ってから、うなずきました。「耳が出てくるまで、少なくとも片方だけでも、話しかけても無駄だわ」と彼女は思いました。もう一分もすると頭全体が現れ、そこでアリスはフラミンゴを下に置き、誰か聞いてくれる人がいてとても嬉しいと感じながら、ゲームの様子を語り始めました。猫は、もう十分な部分が見えていると思ったようで、それ以上は現れませんでした。

「この人たち、ちっとも公平にプレイしているとは思えませんわ」アリスはやや不満げな口調で話し始めました。「それに、みんなひどく口喧嘩ばかりするので、自分の声も聞こえないくらいです――それに、特にルールもないみたいですし、少なくとも、もしあるとしても、誰もそれを守っていません――それに、何もかもが生きているというのがどれほどややこしいか、あなたには想像もつかないでしょう。例えば、私が次に通らなければならないアーチが、グラウンドの向こうの端を歩き回っているんです――それに、さっき女王様のハリネズミをクロッケーするところだったのに、私のハリネズミが来るのを見て逃げてしまったんですよ!」

「女王様はどう思う?」猫は低い声で尋ねました。

「全然好きじゃありませんわ」とアリスは言いました。「あの方、あまりに――」ちょうどその時、彼女は女王がすぐ後ろで聞いているのに気づきました。そこで彼女は続けました。「――勝ちそうなので、ゲームを終える価値がほとんどありませんわ。」

女王は微笑んで通り過ぎていきました。

「誰と話しているのだ?」王はアリスに近づき、大きな好奇心で猫の頭を見ながら言いました。

「私の友達です――チェシャ猫です」とアリスは言いました。「ご紹介させてください。」

「見た目が全く気に入らんな」と王は言いました。「しかし、望むなら私の手にキスしてもよい。」

「遠慮しておきます」と猫は言いました。

「無礼なことを言うな」と王は言いました。「そして、そんな風に私を見るな!」彼は言いながらアリスの後ろに隠れました。

「猫は王様を見てもいいのです」とアリスは言いました。「どこかの本で読んだことがありますが、どこだったかは覚えていません。」

「さて、そいつは取り除かねばならん」王は非常にきっぱりと言い、ちょうど通りかかった女王を呼びました。「我が妻よ! この猫を取り除いてはくれまいか!」

女王には、大小を問わず、あらゆる困難を解決する方法が一つしかありませんでした。「首をはねよ!」彼女は振り返りもせずに言いました。

「私が処刑人を連れてこよう」王は熱心に言い、急いで走り去りました。

アリスは、遠くで女王がかんしゃくを起こして叫んでいる声が聞こえたので、戻ってゲームの様子を見てみるのがよいかもしれないと思いました。彼女はすでに、女王が順番を間違えたという理由で三人のプレイヤーを処刑するよう宣告するのを聞いていましたし、ゲームがあまりに混乱していて、自分の番がいつなのか全く分からなかったので、状況が全く気に入らなかったのです。そこで彼女は自分のハリネズミを探しに行きました。

ハリネズミは別のハリネズミと喧嘩をしており、アリスには、一方をもう一方でクロッケーする絶好の機会に思えました。唯一の難点は、彼女のフラミンゴが庭の向こう側に行ってしまっていて、アリスには、それが木に飛び上がろうとどうしようもなくもがいているのが見えたことでした。

彼女がフラミンゴを捕まえて連れ戻す頃には、喧嘩は終わっており、両方のハリネズミはどこかへ行ってしまっていました。「でも、大したことじゃないわ」とアリスは思いました。「グラウンドのこちら側からはアーチが全部なくなってしまったもの」。そこで彼女は、二度と逃げないようにそれを腕の下にしまい込み、友達ともう少し話をするために戻りました。

彼女がチェシャ猫のところに戻ると、その周りにかなり大きな人だかりができているのを見て驚きました。処刑人と王と女王の間で論争が起きており、三人が一度に話している間、他の者たちは皆静まり返り、とても居心地が悪そうにしていました。

アリスが現れた瞬間、彼女は三人全員から問題の解決を求められ、彼らは彼女に自分たちの主張を繰り返しました。もっとも、彼らは全員一度に話したので、彼女が彼らの言っていることを正確に理解するのは本当に非常に困難でした。

処刑人の主張は、首を切り落とすには、切り落とすための体がないとできない、ということでした。彼はこれまでそんなことをしたことはなく、この歳になって始めるつもりはない、と。

王の主張は、頭があるものなら何でも首をはねることができる、そして、馬鹿なことを言うべきではない、ということでした。

女王の主張は、もし即座に何とかしなければ、周りの者全員を処刑する、ということでした。(一行全体をこれほど深刻で不安な気持ちにさせていたのは、この最後の発言でした。)

アリスは、「それは公爵夫人のものですから、彼女にお尋ねになるのがよろしいかと存じます」としか言うことが思いつきませんでした。

「あいつは牢屋にいる」女王は処刑人に言いました。「ここへ連れてこい」。すると処刑人は矢のように飛び去りました。

猫の頭は、彼が行ってしまった瞬間に消え始め、彼が公爵夫人を連れて戻ってくる頃には、すっかり消え失せていました。そこで王と処刑人はそれを探して狂ったように走り回り、一方、一行の残りの者たちはゲームに戻りました。

第九章 モックタートルの話

「またお会いできて、どれほど嬉しいか分かりませんわ、あなた!」公爵夫人はそう言うと、親しげにアリスの腕に自分の腕を絡ませ、二人は一緒に歩き出しました。

アリスは彼女がとても機嫌が良いのを見て非常に喜び、台所で会ったときに彼女があれほど乱暴だったのは、ただコショウのせいだったのかもしれない、と心の中で思いました。

「私が公爵夫人になったら」彼女は(あまり希望に満ちた口調ではありませんでしたが)独り言を言いました。「台所にコショウは一切置かないわ。スープはなくても十分おいしいもの――たぶん、いつも人を短気にするのはコショウなのね」彼女は新しい種類のルールを発見したことに非常に満足して続けました。「そして、お酢は人を不機嫌にする――カモミールは人を意地悪にする――そして――そして、麦芽糖やそういったものが子供たちを優しい気性にするのね。人々がそれを知ってさえいればいいのに。そうすれば、そんなにけちけちしないでしょうに、ねえ――」

彼女はこの時までに公爵夫人のことをすっかり忘れており、耳元で彼女の声がしたときには少し驚きました。「何か考えているのね、あなた。だから話すのを忘れてしまうのよ。その教訓が何かは今すぐには言えないけれど、少ししたら思い出すわ。」

「たぶん、教訓なんてないのかもしれませんわ」アリスは思い切って言ってみました。

「ちゅ、ちゅ、子猫ちゃん!」と公爵夫人は言いました。「どんなことにも教訓はあるものよ、見つけさえすればね」。そして彼女は話しながら、アリスの側にぐっと身を寄せました。

アリスは彼女にそんなに近くにいるのがあまり好きではありませんでした。第一に、公爵夫人はとても醜かったからです。そして第二に、彼女の顎がアリスの肩に乗るのにちょうどぴったりの高さで、その顎は不快なほど尖っていたからです。しかし、彼女は失礼なことはしたくなかったので、できる限り我慢しました。

「ゲームは今、少しうまく進んでいるようですわ」彼女は、少しでも会話を続けようとして言いました。

「その通りよ」と公爵夫人は言いました。「そしてその教訓は――『おお、愛こそ、愛こそが世界を回す!』よ。」

「誰かが言っていましたわ」アリスはささやきました。「それは皆が自分の仕事に専念することで成されるのだと!」

「ああ、そう! 大体同じ意味よ」公爵夫人は、尖った小さな顎をアリスの肩にぐいと押し付けながら付け加えました。「そして、それの教訓は――『意味に気を配れば、音は自ずとついてくる』よ。」

「この人、物事に教訓を見つけるのがなんて好きなのかしら!」アリスは心の中で思いました。

「私があなたの腰に腕を回さないのを、不思議に思っているでしょうね」公爵夫人は少し間を置いてから言いました。「理由はね、あなたのフラミンゴの気性が心配だからよ。実験してみましょうか?」

「噛むかもしれませんわ」アリスは、実験をしてもらいたいとは全く思っていなかったので、慎重に答えました。

「全くその通りよ」と公爵夫人は言いました。「フラミンゴとマスタードはどちらも噛むわ。そしてその教訓は――『類は友を呼ぶ』よ。」

「でも、マスタードは鳥ではありませんわ」アリスは指摘しました。

「その通り、いつものことながらね」と公爵夫人は言いました。「あなたはなんて物事をはっきり言うのかしら!」

「それは鉱物だと思いますわ」とアリスは言いました。

「もちろんそうよ」公爵夫人は、アリスが言うことすべてに同意する用意があるようでした。「この近くに大きなマスタード鉱山があるの。そしてその教訓は――『私のもの(mine)が多ければ多いほど、あなたのものは少なくなる』よ」[訳注:「mine」には「鉱山」と「私のもの」という二つの意味がある。]

「ああ、分かったわ!」この最後の言葉には注意を払っていなかったアリスは叫びました。「あれは野菜ですわ。そうは見えませんけど、そうなんです。」

「全く同感よ」と公爵夫人は言いました。「そしてその教訓は――『あるべき姿であれ』――あるいはもっと簡単に言えば――『あなたがそうであった、あるいはそうであったかもしれないものが、他の人々にとってそうであったであろうものと別様でないと見えるかもしれないものとは、別様であると自分自身を決して想像してはならない』よ。」

「それを書き留めていただけたら、もっとよく理解できると思いますわ」アリスはとても丁寧に言いました。「でも、おっしゃる通りには、なかなかついていけません。」

「私がその気になれば言えることに比べたら、そんなのは何でもないわ」公爵夫人は満足げな口調で答えました。

「どうか、それ以上長くおっしゃるご面倒はおかけになりませんように」とアリスは言いました。

「あら、面倒だなんて言わないで!」と公爵夫人は言いました。「私がこれまで言ったことすべて、あなたにプレゼントするわ。」

「安上がりなプレゼントだこと!」とアリスは思いました。「誕生日のプレゼントがこんなのじゃなくてよかったわ!」しかし、彼女はそれを声に出して言う勇気はありませんでした。

「また考えているの?」公爵夫人は、尖った小さな顎でまたぐいと突いて尋ねました。

「私には考える権利がありますわ」アリスは、少しイライラし始めていたので、きっぱりと言いました。

「ちょうど同じくらいの権利ね」と公爵夫人は言いました。「豚が空を飛ぶ権利と同じくらいよ。そして、きょ――」

しかしここで、アリスが大変驚いたことに、公爵夫人の声は、彼女のお気に入りの言葉「教訓」の真ん中でさえも、消えていきました。そして、彼女の腕に絡んでいた腕が震え始めました。アリスが見上げると、そこには女王が腕を組み、雷雨のように眉をひそめて、彼らの前に立っていました。

「良いお天気でございますわね、陛下!」公爵夫人は低く、弱々しい声で話し始めました。

「さて、はっきりと警告しておく」女王は、話しながら地面を踏み鳴らして叫びました。「お前か、お前の首か、どちらかが飛ぶことになる。それも、ほんのわずかな時間のうちにだ! 選べ!」

公爵夫人は選び、一瞬のうちに姿を消しました。

「ゲームを続けよう」女王はアリスに言いました。アリスはあまりに怖くて一言も言えず、ゆっくりと彼女の後についてクロッケー場に戻りました。

他の客たちは女王の不在を利用して、日陰で休んでいました。しかし、彼女の姿を見るやいなや、彼らは急いでゲームに戻りました。女王はただ、少しでも遅れれば命を失うことになると述べただけでした。

彼らがプレイしている間中ずっと、女王は他のプレイヤーと口論するのをやめず、「あいつの首をはねろ!」とか「そいつの首をはねろ!」と叫んでいました。彼女が死刑を宣告した者たちは兵士たちによって拘束されましたが、兵士たちはもちろん、これを実行するためにアーチであることをやめなければなりませんでした。そのため、半時間かそこら経つ頃には、アーチは一つも残っておらず、王と女王とアリスを除くすべてのプレイヤーが拘束され、死刑宣告を受けていました。

それから女王は、すっかり息を切らしてやめ、アリスに言いました。「モックタートルはもう見たか?」

「いいえ」とアリスは言いました。「モックタートルが何なのかさえ知りませんわ。」

「モックタートルスープが作られるものだ」と女王は言いました。

「見たことも、聞いたこともありませんわ」とアリスは言いました。

「では、来い」と女王は言いました。「あいつがお前に身の上話をしてくれるだろう。」

彼らが一緒に歩き出すと、アリスは王が低い声で、一行全体に向かって「お前たちは皆、赦免される」と言うのを聞きました。「あら、それはいいことだわ!」彼女は独り言を言いました。というのも、女王が命じた処刑の数に、すっかり心を痛めていたからです。

彼らはすぐに、太陽の下でぐっすりと眠っているグリフォンに出会いました。(もしグリフォンが何か知らなければ、絵を見てください。)「起きろ、怠け者!」女王は言いました。「そしてこのお嬢さんをモックタートルのところに連れて行って、身の上話を聞かせてやれ。私は戻って、命じた処刑のいくつかを見届けなければならん」。そして彼女は立ち去り、アリスをグリフォンと二人きりにしました。アリスはその生き物の見た目があまり好きではありませんでしたが、全体として、あの野蛮な女王の後を追うよりは、これと一緒にいる方がずっと安全だろうと思いました。なので、彼女は待ちました。

グリフォンは起き上がって目をこすりました。それから女王が見えなくなるまで見送り、それからクスクス笑いました。「なんて面白いんだ!」グリフォンは、半分独り言のように、半分アリスに向かって言いました。

「何がそんなに面白いのですか?」とアリスは尋ねました。

「そりゃ、女王様さ」とグリフォンは言いました。「あれは全部、あの人の気まぐれなんだ。誰も処刑なんてしないんだよ、知ってるだろ。さあ、行こう!」

「ここでは誰もが『さあ、行こう!』って言うわね」アリスは、ゆっくりとその後をついていきながら思いました。「生まれてこのかた、こんなに命令されたことはないわ、一度も!」

彼らがさほど遠くまで行かないうちに、遠くにモックタートルが見えました。彼は小さな岩棚に悲しげに、そして寂しそうに座っていました。そして、彼らが近づくにつれて、アリスには、彼が胸が張り裂けんばかりにため息をついているのが聞こえました。彼女は彼を深く哀れに思いました。「彼の悲しみは何ですか?」彼女はグリフォンに尋ねました。するとグリフォンは、以前とほとんど同じ言葉で答えました。「あれは全部、あいつの気まぐれなんだ。悲しみなんてないんだよ、知ってるだろ。さあ、行こう!」

そこで彼らはモックタートルのところへ行きました。モックタートルは涙でいっぱいの大きな目で彼らを見ましたが、何も言いませんでした。

「こちらの若いお嬢さんがね」とグリフォンは言いました。「あんたの身の上話を知りたいんだとさ。」

「話してやろう」モックタートルは深く、うつろな声で言いました。「二人とも座りなさい。そして、わしが話し終わるまで一言も口を開いてはならん。」

そこで彼らは座り、数分間誰も話しませんでした。アリスは心の中で思いました。「始めなければ、どうやって終わらせることができるのかしら」。しかし、彼女は辛抱強く待ちました。

「むかし」モックタートルはついに、深いため息ととも言いました。「わしは本物のウミガメだった。」

これらの言葉の後には非常に長い沈黙が続き、それを破るのは、時折グリフォンが発する「ヒック!」という叫び声と、モックタートルの絶え間ない重々しいすすり泣きだけでした。アリスはもう少しで立ち上がって「旦那様、興味深いお話をありがとうございました」と言いそうになりましたが、話にはまだ続きがあるに違いないと思わずにはいられなかったので、じっと座って何も言いませんでした。

「わしらが小さかった頃」モックタートルはついに、少し落ち着きを取り戻して、時折まだ少しすすり泣きながらも続けました。「わしらは海の学校に通っておった。先生は年老いたウミガメで――わしらは彼をトータス先生と呼んでおった――」

「もし彼が陸ガメ(トータス)でなかったのなら、どうしてトータス先生と呼んでいたのですか?」アリスは尋ねました。

「わしらに教えてくれた(taught us)からトータス先生と呼んでおったのだ」モックタートルは怒って言いました。「実に君は頭が鈍いな!」[訳注:英語では「Tortoise(トータス)」と「taught us(トート・アス)」の発音が似ていることからのしゃれ。]

「そんな簡単な質問をするなんて、恥を知るべきだ」グリフォンが付け加えました。そして、二人は黙って座り、哀れなアリスを見つめました。アリスは地面に沈み込みたい気持ちでした。ついにグリフォンがモックタートルに言いました。「続けろ、古き友よ! 一日中ぐずぐずするな!」そして彼は次の言葉で続けました。

「そう、わしらは海の学校に通っておった。信じられないかもしれんがな――」

「信じないなんて言っていませんわ!」アリスが割り込みました。

「言ったさ」とモックタートルは言いました。

「黙ってろ!」アリスが再び口を開く前に、グリフォンが付け加えました。モックタートルは続けました。

「わしらは最高の教育を受けておった――事実、毎日学校に行っておった――」

「私も昼間学校に通っていますわ」とアリスは言いました。「そんなに自慢することでもありませんわ。」

「追加科目付きでかい?」モックタートルは少し心配そうに尋ねました。

「ええ」とアリスは言いました。「フランス語と音楽を習いましたわ。」

「それと洗濯は?」とモックタートルは尋ねました。

「もちろん、ありませんわ!」アリスは憤慨して言いました。

「ああ! それなら君の学校は本当の良い学校ではなかったのだな」モックタートルは大変安堵した口調で言いました。「さて、わしらの学校ではな、請求書の最後にこうあったのだ。『フランス語、音楽、そして洗濯――追加料金』と。」

「海の底で暮らしていたら、そんなに必要なかったでしょうに」とアリスは言いました。

「わしにはそれを習う余裕がなかったのだ」モックタートルはため息をついて言いました。「わしは通常の課程しか取らなかった。」

「それは何でしたの?」アリスは尋ねました。

「まず最初は、もちろん『のたうち(リーリング)』と『もだえ(ライジング)』だ」モックタートルは答えました。「それから算数の様々な分野――『野心』『散漫』『醜化』、そして『嘲笑』だ」[訳注:「読み書き(Reading and Writing)」、「足し算(Addition)、引き算(Subtraction)、掛け算(Multiplication)、割り算(Division)」をもじった言葉遊び。]

「『醜化』なんて聞いたことがありませんわ」アリスは思い切って言ってみました。「それは何ですか?」

グリフォンは驚いて両方の前足を上げました。「何だと! 醜くする(uglifying)なんて聞いたことがないだと!」と彼は叫びました。「美しくする(beautify)が何かは知っているだろう?」

「はい」アリスは自信なさげに言いました。「それは――何かを――より綺麗に――することです。」

「さて、それなら」グリフォンは続けました。「醜くする(uglify)が何か知らないのなら、君は間抜けだ。」

アリスはそれについてこれ以上質問する気にはなれなかったので、モックタートルの方を向き、「他に何を習わなければならなかったのですか?」と言いました。

「さて、ミステリーがあったな」モックタートルはヒレで科目を数えながら答えました。「――ミステリー、古代と現代、それに海理学(シーオグラフィー)もだ。それから『のろのろ描き(ドローリング)』――『のろのろ描き』の先生は年老いたアナゴでな、週に一度来ておった。彼がわしらに『のろのろ描き』、『引き伸ばし』、そして『とぐろで気絶』を教えてくれたのだ」[訳注:「歴史(History)」、「地理(Geography)」、「デッサン(Drawing)、スケッチ(Sketching)、油絵(Painting in Oils)」をもじった言葉遊び。]

「それはどんな感じでしたの?」とアリスは尋ねました。

「さて、わし自身では見せてやれん」モックタートルは言いました。「体が硬すぎるのだ。それにグリフォンはそれを習ったことがない。」

「時間がなかったんだ」とグリフォンは言いました。「わしは古典の先生のところへ行ったからな。彼は年老いたカニだったよ、あれは。」

「わしは彼のところへは行かなかった」モックタートルはため息をついて言いました。「彼は『笑い』と『嘆き』を教えていたと、皆が言っておった」[訳注:「ラテン語(Latin)とギリシャ語(Greek)」をもじった言葉遊び。]

「そうだった、そうだった」グリフォンもため息をついて言いました。そして二匹の生き物は顔を前足で隠しました。

「それで、一日に何時間授業を受けたのですか?」アリスは、急いで話題を変えようとして言いました。

「初日は十時間だ」とモックタートルは言いました。「次の日は九時間、という具合にだ。」

「なんて奇妙な計画でしょう!」アリスは叫びました。

「だから授業(レッスン)って言うんだ」グリフォンは言いました。「日に日に減ってく(レスン)からな」[訳注:英語の「lessons(授業)」と「lessen(減る)」をかけたしゃれ。]

これはアリスにとって全く新しい考えで、彼女は次の言葉を発する前に少しそれについて考えました。「では、十一日目はお休みだったのですか?」

「もちろんそうだ」とモックタートルは言いました。

「では、十二日目はどうしたのですか?」アリスは熱心に続けました。

「授業の話はもうたくさんだ」グリフォンは非常にきっぱりとした口調で割り込みました。「今度はゲームについて何か話してやれ。」

第十章 ロブスターのカドリーユ

モックタートルは深くため息をつき、片方のヒレの甲で目をぬぐいました。彼はアリスを見て、話そうとしましたが、一、二分ほどはすすり泣きで声が詰まってしまいました。「まるで喉に骨が刺さったみたいだな」とグリフォンは言うと、彼を揺すったり背中を叩いたりする作業に取り掛かりました。ついにモックタートルは声を取り戻し、頬に涙を流しながら、再び話を続けました。

「君はあまり海の下で暮らしたことがないかもしれんが――」(「ありませんわ」とアリスは言いました)――「そして、おそらくロブスターに紹介されたことすらないだろう――」(アリスは「一度味わったことが――」と言いかけましたが、慌てて口をつぐみ、「いいえ、一度もありません」と言いました)「――だから、ロブスターのカドリーユがどれほど楽しいものか、見当もつかないだろう!」

「ええ、本当に」とアリスは言いました。「どのような種類のダンスなのですか?」

「まずな」とグリフォンは言いました。「海岸に沿って一列に並ぶんだ――」

「二列だ!」とモックタートルが叫びました。「アザラシ、ウミガメ、サケ、などなどだ。それから、クラゲを全部どかしたら――」

「それには大抵時間がかかるんだ」とグリフォンが割り込みました。

「――二歩進む――」

「それぞれロブスターをパートナーにしてな!」とグリフォンが叫びました。

「もちろんそうだ」とモックタートルは言いました。「二歩進んで、パートナーと向かい合い――」

「――ロブスターを交換して、同じ順序で下がる」とグリフォンが続けました。

「それから、ご存じの通り」モックタートルは続けました。「投げるのだ――」

「ロブスターをだ!」グリフォンは空中に飛び上がりながら叫びました。

「――できるだけ遠くの海へ――」

「後を追って泳ぐんだ!」とグリフォンが叫びました。

「海の中で宙返りをするのだ!」モックタートルは、あたりを荒々しく飛び跳ねながら叫びました。

「またロブスターを交換だ!」グリフォンは声を張り上げて叫びました。

「陸に戻って、それで第一フィギュアは終わりだ」モックタートルは、突然声を落として言いました。そして、この間ずっと狂ったように飛び跳ねていた二匹の生き物は、再びとても悲しげに静かに座り込み、アリスを見つめました。

「きっととてもきれいなダンスなのでしょうね」アリスは臆病そうに言いました。

「少し見てみたいかい?」とモックタートルは言いました。

「ええ、ぜひ」とアリスは言いました。

「さあ、第一フィギュアを試してみよう!」モックタートルはグリフォンに言いました。「ロブスターなしでもできるからな。どちらが歌う?」

「おお、君が歌え」とグリフォンは言いました。「わしは歌詞を忘れてしまった。」

そこで彼らはアリスの周りを荘厳にぐるぐると踊り始めました。時折、あまりに近くを通り過ぎるときに彼女の足の指を踏みつけ、前足で拍子を取りながら、モックタートルがとてもゆっくりと悲しげに、このように歌いました。

「もう少し速く歩かない?」とシロギスがカタツムリに言いました。 「すぐ後ろにネズミイルカがいて、僕のしっぽを踏んでるんだ。 見てごらん、ロブスターとウミガメが、いかに熱心に進むかを! 彼らは小石の浜で待っている――君も来てダンスに加わらない? 加わるかい、加わらないかい、加わるかい、加わらないかい、ダンスに加わらない? 加わるかい、加わらないかい、加わらないかい、加わらないかい、ダンスに加わらない? 「君には本当に想像もつかないだろう、どれほど楽しいことになるかを 彼らが僕らを捕まえて、ロブスターと一緒に海へ投げ込むときには!」 しかしカタツムリは「遠すぎる、遠すぎる!」と答え、横目でちらりと見た―― 彼はシロギスに親切に感謝すると言ったが、ダンスには加わらないと。 加わらない、加われない、加わらない、加われない、ダンスには加わらない。 加わらない、加われない、加わらない、加われない、ダンスには加われない。 「どれだけ遠くへ行こうと、それがなんだって言うんだ?」と彼の鱗の友は答えた。 「向こう側には、ご存じの通り、別の岸がある。 イギリスから遠ければ遠いほど、フランスには近くなる―― だから青ざめないで、愛しいカタツムリよ、来てダンスに加わるんだ。 加わるかい、加わらないかい、加わるかい、加わらないかい、ダンスに加わらない? 加わるかい、加わらないかい、加わらないかい、加わらないかい、ダンスに加わらない?」

「ありがとうございます。見ていてとても面白いダンスですわ」アリスは、それがついに終わってとても嬉しいと感じながら言いました。「それに、シロギスについてのあの奇妙な歌がとても好きです!」

「おお、シロギスについてはな」とモックタートルは言いました。「彼らは――君は彼らを見たことがあるだろう、もちろん?」

「はい」とアリスは言いました。「ディナーでよく見かけ――」彼女は慌てて口をつぐみました。

「ディナーがどこにあるかは知らんが」とモックタートルは言いました。「しかし、もし君がそんなに頻繁に彼らを見ているのなら、もちろん彼らがどんな姿か知っているだろう。」

「そう信じていますわ」アリスは考え深げに答えました。「彼らは尻尾を口にくわえています――そして、全身パン粉だらけです。」

「パン粉については間違っている」とモックタートルは言いました。「パン粉は海の中では全部洗い流されてしまう。しかし、彼らは確かに尻尾を口にくわえている。そしてその理由は――」ここでモックタートルはあくびをして目を閉じました。「――彼女に理由とかそういうのを話してやれ」と彼はグリフォンに言いました。

「理由はな」とグリフォンは言いました。「彼らがどうしてもロブスターと一緒にダンスに行きたがったからだ。だから海に投げ出された。だから長い距離を落ちなければならなかった。だから尻尾が口にしっかりとはまってしまった。だからもう取り出せなくなった。それだけだ。」

「ありがとうございます」とアリスは言いました。「とても興味深いですわ。シロギスについて、これまでこんなにたくさん知ったことはありませんでした。」

「よかったら、それ以上のことも話してやれるぞ」とグリフォンは言いました。「なぜそれがシロギス(whiting)と呼ばれるか知っているか?」

「考えたこともありませんでした」とアリスは言いました。「なぜですか?」

「あれはブーツと靴を磨く(does the boots and shoes)んだ」グリフォンは非常に厳粛に答えました。

アリスはすっかり混乱しました。「ブーツと靴を磨くですって!」彼女は不思議そうな口調で繰り返しました。

「なぜって、君の靴は何で磨かれているんだ?」とグリフォンは言いました。「つまり、何がそれをそんなにピカピカにしているんだ?」

アリスは自分の靴を見下ろし、答える前に少し考えました。「靴墨で磨かれていると思いますわ。」

「海の下のブーツと靴はな」グリフォンは深い声で続けました。「シロギス(whiting)で磨く(whitening)んだ。これで分かっただろう。」

「そして、それらは何でできているのですか?」アリスは大きな好奇心の声で尋ねました。

「もちろん、シタビラメ(soles)とウナギ(eels)さ」グリフォンはやや焦れたように答えました。「どんなエビでもそんなことは知っているだろう」[訳注:「soles and eels」は靴底(soles)とうなぎ革(eelskin)とかけている。]

「もし私がシロギスだったら」まだ歌のことが頭から離れないアリスは言いました。「ネズミイルカにこう言ったでしょうね、『下がってくださいな、私たちはあなたに一緒にいてほしくないのです!』って。」

「彼らは彼を一緒に連れて行かざるを得なかったのだ」とモックタートルは言いました。「賢い魚なら、ネズミイルカなしではどこへも行かん。」

「本当にそうですの?」アリスは大変驚いた口調で言いました。

「もちろんだとも」とモックタートルは言いました。「なぜなら、もし魚がわしのところへ来て、旅に出ると言ったら、わしはこう言うだろう、『どんなネズミイルカ(porpoise)と?』と。」

「『目的(purpose)』の間違いではありませんか?」とアリスは言いました。

「わしは言った通りのことを言っておる」モックタートルは気分を害した口調で答えました。そしてグリフォンが付け加えました。「さあ、君の冒険をいくつか聞かせてもらおうか。」

「私の冒険をお話しすることはできますわ――今朝から始まるものですけど」アリスは少しおずおずと言いました。「でも、昨日に戻っても意味がありませんの。なぜなら、その時の私は違う人間でしたから。」

「それをすべて説明しろ」とモックタートルは言いました。

「いや、いや! 冒険が先だ」グリフォンは焦れた口調で言いました。「説明にはひどく時間がかかる。」

そこでアリスは、最初に白ウサギを見た時から始まる冒険を彼らに語り始めました。最初は少し緊張していました。二匹の生き物が、片側ずつとても近くに寄り添い、目と口をとても大きく開けたからです。しかし、彼女は話を進めるにつれて勇気が出てきました。彼女の聞き手は、彼女がイモムシに「ウィリアム父さん、あなたは年老いている」を暗唱し、言葉がすべて違って出てきた部分に至るまで、完全に静かでした。そしてその時、モックタートルは長く息を吸い込み、「それはとても奇妙だな」と言いました。

「これ以上ないくらい奇妙なことずくめだ」とグリフォンは言いました。

「すべて違って出てきたとは!」モックタートルは考え深げに繰り返しました。「今、彼女に何か暗唱させてみたいものだ。始めるように言ってくれ」。彼は、まるで自分がアリスに対して何らかの権威を持っているかのように、グリフォンを見ました。

「立って、『怠け者の声がする』を暗唱しろ」とグリフォンは言いました。

「なんてこの生き物たちは人をこき使って、お勉強を暗唱させるのかしら!」アリスは思いました。「これならすぐにでも学校にいるのと同じだわ」。しかし、彼女は立ち上がり、暗唱を始めましたが、頭の中はロブスターのカドリーユでいっぱいで、自分が何を言っているのかほとんど分からず、言葉は実に奇妙なものになりました。――

「あれはロブスターの声、彼が言うのを聞きました、 『こんがり焼きすぎだ、髪に砂糖をかけなくちゃ。』 アヒルがまぶたでするように、彼は鼻で、 ベルトとボタンを整え、つま先を外に向ける。」 [訳注:後の版では以下のように続きます] 砂がすっかり乾くと、彼はヒバリのように陽気になり、 サメのことを軽蔑した口調で話すでしょう。 しかし、潮が満ちてサメが周りにいると、 彼の声は臆病で震えた響きになるのです。

「それは、私が子供の頃に言っていたのとは違いますね」とグリフォンは言いました。

「ふむ、私は今まで聞いたことがありませんでした」とモックタートルは言いました。「しかし、とてつもないナンセンスに聞こえますね。」

アリスは何も言いませんでした。両手で顔を覆って座り込み、物事が自然な形で起こることなどもう二度とないのではないか、と考えていました。

「説明してもらいたいものです」とモックタートルは言いました。

「彼女には説明できませんよ」とグリフォンは急いで言いました。「次の節に進みなさい。」

「しかし、彼のつま先については?」とモックタートルは食い下がりました。「どうやって鼻でつま先を外に向けられるというのですか、ねえ?」

「ダンスの最初のポジションです」とアリスは言いましたが、そのこと全体にひどく困惑しており、話題を変えたくてたまりませんでした。

「次の節に進みなさい」とグリフォンは焦れたように繰り返しました。「『彼の庭を通り過ぎると』で始まるやつです。」

アリスは、どうせ全部めちゃくちゃになってしまうだろうと確信していましたが、あえて逆らおうとはせず、震える声で続けました。

「彼の庭を通り過ぎると、片目でのぞきました、 フクロウとヒョウがパイを分け合っているのを――」 [訳注:後の版では以下のように続きます] ヒョウはパイ生地と、グレービーと、肉を取り、 一方フクロウはご馳走の分け前として皿をもらいました。 パイがすっかりなくなると、フクロウは褒美として、 親切にもスプーンをポケットに入れることを許されました。 一方ヒョウはうなり声とともにナイフとフォークを受け取り、 そして宴会は終わりを告げたのです――

「あなたが説明もしないで、そんなものを全部繰り返して一体何になるのですか」とモックタートルが口を挟みました。「私が今まで聞いた中で、ずば抜けて一番ややこしいですよ!」

「ええ、もうやめておいたほうがよさそうですね」とグリフォンは言いました。そしてアリスは、そうできて本当に嬉しかったのです。

「ロブスターのカドリーユの別のフィギュアをやってみましょうか?」とグリフォンは続けました。「それとも、モックタートルに歌を歌ってもらいたいですか?」

「まあ、歌をお願いします、もしモックタートルが親切にしてくださるなら」とアリスは答えました。あまりに熱心だったので、グリフォンは少し気分を害したような口調で言いました。「ふん! 人の好みはわからないものですね! 彼女に『タートル・スープ』を歌ってやってくれませんか、古き友よ?」

モックタートルは深くため息をつき、時々すすり泣きで声を詰まらせながら、このように歌い始めました。

「美しいスープ、豊かで緑色、 熱いチュリーン[訳注:蓋付きの深いスープ皿]の中で待っている! こんなご馳走のために、誰がかしまずにはいられよう? 夜のスープ、美しいスープ! 夜のスープ、美しいスープ! うーつくしーいスーウープ! うーつくしーいスーウープ! スーウープ、よーるの、 美しい、美しいスープ! 「美しいスープ! 誰が気にするものか、魚や、 ジビエや、他のどんな料理も? たった2ペンス分の美しいスープのために、 他の全てを差し出さぬ者がいようか? たった2ペンス分の美しいスープ? うーつくしーいスーウープ! うーつくしーいスーウープ! スーウープ、よーるの、 美しい、うつくしーいスープ!」

「コーラスをもう一度!」とグリフォンが叫び、モックタートルがちょうどそれを繰り返そうとし始めたとき、「裁判が始まるぞ!」という叫び声が遠くから聞こえてきました。

「さあ、来てください!」とグリフォンは叫び、アリスの手を取ると、歌の終わりを待たずに急いで走り去りました。

「何の裁判ですの?」アリスは走りながら息を切らして尋ねましたが、グリフォンはただ「さあ、来てください!」と答えて一層速く走るばかりでした。一方、彼らを追うそよ風に乗って、物悲しい言葉がますますかすかに聞こえてきました。

「スーウープ、よーるの、 美しい、美しいスープ!」

第十一章 誰がタルトを盗んだのか?

彼らが到着したとき、ハートの王と女王は玉座に腰掛けており、その周りには大勢の群衆が集まっていました――ありとあらゆる小鳥や獣たち、そしてトランプのカード一式もです。ハートのジャックは彼らの前に鎖につながれて立っており、両脇には彼を見張る兵士が一人ずついました。そして王の近くには白ウサギがいて、片手にはラッパを、もう片手には羊皮紙の巻物を持っていました。法廷のまさに中央にはテーブルがあり、その上にはタルトの乗った大皿が一つありました。それはとても美味しそうに見えたので、アリスは見ているだけでお腹がすいてきました――「早く裁判を終わらせて、おやつを配ってくれればいいのに!」と彼女は思いました。しかし、その見込みはなさそうだったので、彼女は時間をつぶすために、周りのあらゆるものを見始めました。

アリスはこれまで裁判所という場所に来たことがありませんでしたが、本で読んだことがあったので、そこにあるほとんど全てのものの名前を知っていることに気づいて、かなり満足しました。「あれが裁判官ね」と彼女は独り言を言いました。「あの大きなかつらをかぶっているから。」

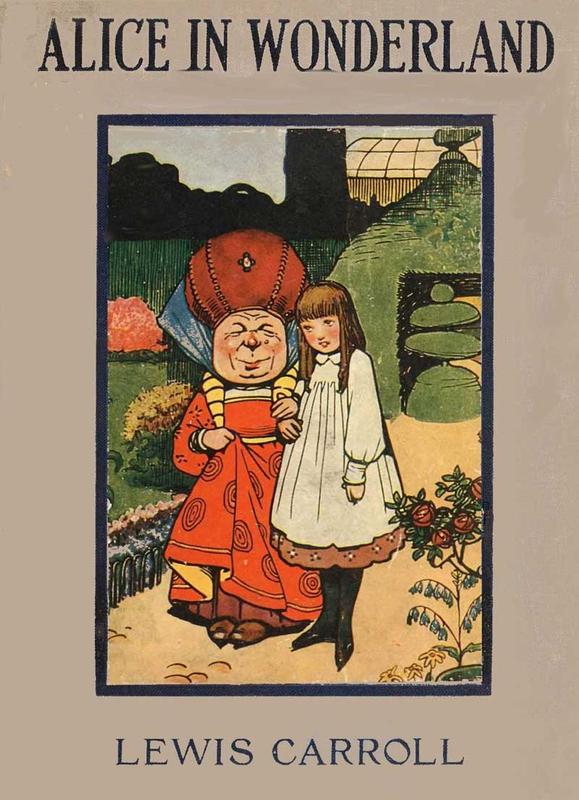

ちなみに、その裁判官は王様でした。そして、彼はかつらの上に王冠をかぶっていたので(もし彼がどうやっていたか見たければ、巻頭の挿絵を見てください)、全く快適そうには見えませんでしたし、それは確かにお世辞にも似合っているとは言えませんでした。

「そしてあれが陪審員席ね」とアリスは思いました。「そしてあの十二の生き物たち」(彼女は「生き物たち」と言わざるを得ませんでした、ご存知の通り、何匹かは動物で、何羽かは鳥だったからです)「きっと彼らが陪審員なのね」。彼女はこの最後の言葉を、かなり誇らしげに、二、三度自分に言い聞かせました。というのも、彼女は、そしてそれは全くその通りなのですが、自分くらいの年の少女でその意味を知っている子はほとんどいないだろうと思ったからです。もっとも、「陪審員たち」でも全く同じように通用したでしょう。

十二人の陪審員は皆、石板にとても忙しそうに何かを書いていました。「彼らは何をしているのかしら?」アリスはグリフォンにささやきました。「裁判が始まる前に、まだ書き留めることなんて何もないはずなのに。」

「自分の名前を書いているのですよ」とグリフォンはささやき返しました。「裁判が終わる前に忘れてしまわないようにね。」

「馬鹿なこと!」アリスは大きな、憤慨した声で言い始めましたが、白ウサギが「法廷では静粛に!」と叫び、王が眼鏡をかけて心配そうに周りを見回し、誰が話しているのかを突き止めようとしたので、彼女は慌てて口をつぐみました。

アリスは、まるで彼らの肩越しに見ているかのように、陪審員全員が石板に「馬鹿なこと!」と書き留めているのが見えました。そして、そのうちの一人が「stupid」の綴り方を知らず、隣の人に教えてもらわなければならないことさえ見抜くことができました。「裁判が終わる頃には、彼らの石板はさぞかしごちゃごちゃになっていることでしょうね!」とアリスは思いました。

陪審員の一人がキーキーと音を立てる鉛筆を持っていました。もちろん、これにはアリスは我慢ができませんでした。彼女は法廷をぐるりと回り、彼の後ろに回り込むと、すぐにそれを奪い取る機会を見つけました。彼女はあまりに素早くやったので、哀れな小さな陪審員(それはトカゲのビルでした)は、それがどうなったのか全く見当がつきませんでした。それで、あちこち探し回った後、彼はその日の残りを指一本で書くことを余儀なくされました。そしてこれは、石板に何の跡も残さなかったので、ほとんど役に立ちませんでした。

「布告官、起訴状を読み上げよ!」と王は言いました。

これを受けて白ウサギはラッパを三度吹き鳴らし、それから羊皮紙の巻物を広げて、次のように読み上げました。

「ハートの女王様が、タルトを作られた、 ある夏の日、一日中かけて。 ハートのジャックが、そのタルトを盗んだ、 そしてすっかり持ち去ってしまった!」

「評決を審議せよ」と王は陪審員に言いました。

「まだです、まだです!」とウサギは慌てて遮りました。「その前に、まだたくさんやることがあります!」

「最初の証人を呼べ」と王は言いました。そして白ウサギはラッパを三度吹き鳴らし、「第一証人!」と呼びかけました。

最初の証人は帽子屋でした。彼は片手にティーカップを、もう片手にバター付きパンを持って入ってきました。「陛下、申し訳ありません」と彼は始めました。「これらを持ち込みましたことを。と申しますのも、呼び出されたとき、まだお茶を飲み終えていなかったもので。」

「終えておくべきだったな」と王は言いました。「いつ始めたのだ?」

帽子屋は、ヤマネと腕を組んで法廷に入ってきた三月ウサギを見ました。「三月の十四日だったと思います」と彼は言いました。

「十五日だ」と三月ウサギは言いました。

「十六日だ」とヤマネが付け加えました。

「それを書き留めよ」と王は陪審員に言いました。すると陪審員は熱心に三つの日付をすべて石板に書き留め、それからそれらを足し算し、答えをシリングとペンスに換算しました。

「帽子を脱げ」と王は帽子屋に言いました。

「私のではありません」と帽子屋は言いました。

「盗品か!」と王は叫び、陪審員の方を向きました。彼らは即座にその事実をメモしました。

「売るために持っているのです」と帽子屋は説明として付け加えました。「自分のは一つもありません。私は帽子屋ですから。」

ここで女王は眼鏡をかけ、帽子屋をじっと見つめ始めました。帽子屋は青ざめてそわそわしました。

「証言せよ」と王は言いました。「そして、おどおどするでない。さもなくば、その場でそなたを処刑させるぞ。」

これは証人を全く勇気づけなかったようです。彼は片足からもう片足へと体重を移し続け、不安そうに女王を見つめ、混乱のあまりバター付きパンの代わりにティーカップに大きくかじりついてしまいました。

ちょうどその瞬間、アリスはとても奇妙な感覚を覚え、それが何であるかを突き止めるまで、かなり戸惑いました。彼女は再び大きくなり始めていたのです。最初は立ち上がって法廷を出ようかと思いましたが、考え直して、自分のいる場所がある限り、そこにとどまることに決めました。

「そんなにぎゅうぎゅう押さないでほしいな」と、彼女の隣に座っていたヤマネが言いました。「ほとんど息ができないよ。」

「仕方ないのです」とアリスはとてもおとなしく言いました。「大きくなっているのですもの。」

「ここで大きくなる権利なんてないぞ」とヤマネは言いました。

「馬鹿なこと言わないで」とアリスはより大胆に言いました。「あなただって大きくなっているのを知っているでしょう。」

「そうさ、でも僕は妥当なペースで大きくなるんだ」とヤマネは言いました。「そんな馬鹿げたやり方じゃない」。そして彼はとても不機嫌そうに立ち上がり、法廷の反対側へ渡っていきました。

この間ずっと、女王は帽子屋から目を離しませんでした。そして、ヤマネが法廷を横切ったちょうどその時、彼女は法廷の役人の一人に言いました。「前回の演奏会に出た歌手のリストを持ってきなさい!」これを聞いて、哀れな帽子屋はひどく震え、両方の靴を脱ぎ落としてしまいました。

「証言を述べよ」と王は怒って繰り返しました。「さもなくば、そなたがおどおどしていようがいまいが、処刑させるぞ。」

「私は貧しい者でございます、陛下」と帽子屋は震える声で始めました。「――そして、お茶を始めておりませんでした――一週間かそこら以上は――それに、バター付きパンがどんどん薄くなっていくのと――お茶のきらめきが――」

「何のきらめきだと?」と王は言いました。

「お茶から始まったのです」と帽子屋は答えました。

「もちろん、きらめき(twinkling)はTで始まる!」と王は鋭く言いました。「わしを馬鹿だと思うのか? 続けよ!」

「私は貧しい者でございます」と帽子屋は続けました。「そして、その後はほとんどのものがきらめきました――ただ、三月ウサギが言ったのは――」

「言ってない!」と三月ウサギは大急ぎで割り込みました。

「言った!」と帽子屋は言いました。

「否定する!」と三月ウサギは言いました。

「彼は否定している」と王は言いました。「その部分は省け。」

「ええと、いずれにせよ、ヤマネが言いました――」と帽子屋は続け、彼も否定するのではないかと心配そうに周りを見回しました。しかし、ヤマネはぐっすり眠っていたので、何も否定しませんでした。

「その後」と帽子屋は続けました。「私はさらにバター付きパンをいくらか切りました――」

「しかし、ヤマネは何と言ったのだ?」と陪審員の一人が尋ねました。

「それは思い出せません」と帽子屋は言いました。

「思い出さねばならん」と王は述べました。「さもなくば、そなたを処刑させるぞ。」

哀れな帽子屋はティーカップとバター付きパンを落とし、片膝をつきました。「私は貧しい者でございます、陛下」と彼は始めました。

「そなたはとても貧しい話し手だ」と王は言いました。

ここでモルモットの一匹が歓声を上げ、直ちに法廷の役人たちによって鎮圧されました。(これはかなり難しい言葉なので、どうやって行われたかを説明しましょう。彼らは大きな帆布の袋を持っていて、その口は紐で結ばれていました。この中にモルモットを頭から滑り込ませ、それからその上に座ったのです。)

「あれが見られてよかったわ」とアリスは思いました。「新聞で、裁判の終わりに、『拍手の試みがいくつかあったが、直ちに法廷の役人によって鎮圧された』とよく読んでいたけれど、今までどういう意味か分からなかったのよ。」

「そなたがそれについて知っていることが全てなら、退廷してよい」と王は続けました。

「これ以上低くはなれません」と帽子屋は言いました。「ご覧の通り、床の上におりますので。」

「では、座ってよい」と王は答えました。

ここで別のモルモットが歓声を上げ、鎮圧されました。

「よし、これでモルモットたちは終わりね!」とアリスは思いました。「これでうまく進むでしょう。」

「私はお茶を飲み終えたいのですが」と帽子屋は、歌手のリストを読んでいた女王を心配そうに見ながら言いました。

「行ってよい」と王は言い、帽子屋は靴を履くのも待たずに、急いで法廷を去りました。

「――そして、外でちょうど彼の首をはねておしまい」と女王は役人の一人に付け加えました。しかし、役人がドアに着く前に、帽子屋は見えなくなっていました。

「次の証人を呼べ!」と王は言いました。

次の証人は公爵夫人の料理人でした。彼女は手に胡椒入れを持っており、アリスは彼女が法廷に入る前から、ドアの近くの人々が一斉にくしゃみをし始めた様子で、それが誰だか見当がつきました。

「証言せよ」と王は言いました。

「嫌だね」と料理人は言いました。

王は心配そうに白ウサギを見ました。すると彼は低い声で言いました。「陛下、この証人には反対尋問をなさねばなりません。」

「うむ、やらねばならぬのなら、やらねばなるまい」と王は憂鬱な様子で言い、腕を組んで、目が見えなくなりそうになるまで料理人を睨みつけた後、低い声で言いました。「タルトは何でできている?」

「ほとんど胡椒さ」と料理人は言いました。

「糖蜜だよ」と彼女の後ろから眠そうな声がしました。

「あのヤマネを捕まえろ」と女王は金切り声で叫びました。「あのヤマネの首をはねろ! あのヤマネを法廷から追い出せ! 鎮圧しろ! つねれ! ひげを切れ!」

数分間、法廷全体がヤマネを追い出すことで混乱に陥り、彼らが再び落ち着いた頃には、料理人は姿を消していました。

「気にするな!」と王は、大いに安堵した様子で言いました。「次の証人を呼べ」。そして彼は女王に小声で付け加えました。「本当だ、我が愛しい人よ、次の証人は君が反対尋問をしなければならぬ。全く、私の額が痛くなる!」

アリスは、白ウサギがリストをごそごそと探すのを見ていました。次の証人がどんな人なのか、とても興味があったからです。「――だって、まだ大した証拠が挙がっていないもの」と彼女は独り言を言いました。彼女の驚きを想像してみてください、白ウサギが、その甲高い小さな声のてっぺんで、読み上げた名前が「アリス!」だったのですから。

第十二章 アリスの証言

「はい!」とアリスは叫びました。その瞬間の動揺で、ここ数分で自分がどれほど大きくなったかをすっかり忘れ、あまりに急いで飛び上がったので、スカートの端で陪審員席をひっくり返してしまいました。すると、陪審員全員が下の群衆の頭の上にひっくり返り、あちこちに手足を伸ばして転がっていました。その様子は、彼女が前の週にうっかりひっくり返してしまった金魚鉢を非常によく思い出させました。

「まあ、ごめんなさい!」と彼女はひどく狼狽した口調で叫び、できるだけ早く彼らを拾い上げ始めました。というのも、金魚の事故が頭から離れず、彼らをすぐに集めて陪審員席に戻さなければ死んでしまうだろう、という漠然とした考えがあったからです。

「全ての陪審員が元の場所に戻るまで――全員が、だ」と王は非常に厳粛な声で言いました。彼はそう言いながらアリスをじっと見つめ、非常に強調して繰り返しました。

アリスは陪審員席を見て、急いだあまり、トカゲを逆さまに入れてしまったことに気づきました。哀れな小さな生き物は、全く動けずに、悲しげに尻尾を振っていました。彼女はすぐにそれを再び取り出し、正しく置きました。「大したことではないけれど」と彼女は独り言を言いました。「どっち向きだろうと、裁判では全く同じくらい役に立つと思うわ。」

陪審員たちがひっくり返されたショックから少し回復し、石板と鉛筆が見つかって手渡されるとすぐに、彼らは事故の経緯を書き出す作業に非常に熱心に取り掛かりました。ただトカゲだけは例外で、彼はあまりに打ちのめされているらしく、口を開けて法廷の天井を見つめて座っている以外、何もできませんでした。

「そなたはこの件について何を知っているか?」と王はアリスに言いました。

「何も」とアリスは言いました。

「全く何もか?」と王は食い下がりました。

「全く何も」とアリスは言いました。

「それは非常に重要だ」と王は言い、陪審員の方を向きました。彼らがちょうどこれを石板に書き始めようとしたとき、白ウサギが割り込みました。「重要でない、と陛下は仰りたいのですよね、もちろん」と彼は非常に丁重な口調で言いましたが、話しながら王に眉をひそめたり、しかめっ面をしたりしていました。

「重要でない、もちろん、そう言いたかったのだ」と王は急いで言い、小声で自分に言い聞かせました。

「重要――重要でない――重要でない――重要――」まるでどちらの言葉が響きが良いか試しているかのようでした。

陪審員の中には「重要」と書いた者もいれば、「重要でない」と書いた者もいました。アリスは彼らの石板をのぞき込めるほど近かったので、それが見えましたが、「でも、少しも問題ないわ」と彼女は心の中で思いました。

この瞬間、しばらくの間手帳に熱心に何かを書き込んでいた王が、「静粛に!」と甲高い声で叫び、手帳から読み上げました。「規則第四十二条。身長一マイル以上の者は全員、法廷を去ること。」

皆がアリスを見ました。

「私は一マイルもありません」とアリスは言いました。

「ある」と王は言いました。

「二マイル近くあるわ」と女王が付け加えました。

「まあ、いずれにせよ、行きませんわ」とアリスは言いました。「それに、それは正式な規則ではありません。あなたがたった今、でっち上げたものです。」

「この本の中で最も古い規則だ」と王は言いました。

「それなら、第一条であるべきですわ」とアリスは言いました。

王は青ざめ、慌てて手帳を閉じました。「評決を審議せよ」と彼は低く、震える声で陪審員に言いました。

「まだ証拠が他にございます、陛下」と白ウサギが大急ぎで飛び上がって言いました。「この紙がたった今、拾われました。」

「何が入っている?」と女王は言いました。

「まだ開けておりません」と白ウサギは言いました。「しかし、手紙のようです。被告人が――誰かに宛てて書いたものです。」

「それであったに違いない」と王は言いました。「誰にも宛てて書かれていないのでなければな。それは普通ではないが、ご存知の通り。」

「誰に宛てられているのだ?」と陪審員の一人が言いました。

「全く宛名が書かれていません」と白ウサギは言いました。「実のところ、外側には何も書かれていないのです」。彼は話しながら紙を広げ、付け加えました。「結局、手紙ではありません。詩がいくつか書かれています。」

「それらは被告人の筆跡か?」と別の陪審員が尋ねました。

「いいえ、違います」と白ウサギは言いました。「そして、それがこの件で最も奇妙なことです」。(陪審員は皆、困惑した顔をしました。)

「彼は誰か他の者の筆跡を真似たに違いない」と王は言いました。(陪審員は皆、再び顔を輝かせました。)

「恐れながら陛下」とジャックは言いました。「私はそれを書いておりませんし、彼らは私が書いたと証明できません。最後には署名がありません。」

「そなたが署名しなかったのであれば」と王は言いました。「それは事を悪化させるだけだ。そなたは何らかの悪事をたくらんでいたに違いない。さもなくば、正直者のように自分の名前を署名したであろう。」

これには万雷の拍手が起こりました。それはその日、王が言った最初の実に賢いことでした。

「それが彼の有罪を証明しているわ」と女王は言いました。

「そんなことは何も証明していません!」とアリスは言いました。「だって、あなた方はそれが何について書かれているのかさえ知らないじゃないですか!」

「読め」と王は言いました。

白ウサギは眼鏡をかけました。「どこから始めましょうか、陛下?」と彼は尋ねました。

「初めから始めよ」と王は厳粛に言いました。「そして、終わりに来るまで続けよ。そして、止まれ。」

これらが白ウサギが読んだ詩でした。

「彼らは言った、あなたは彼女のもとへ行ったと、 そして私のことを彼に話したと。 彼女は私を良い人物だと言ってくれた、 しかし私は泳げないと言った。 彼は伝言を送った、私は行っていないと (我々はそれが真実だと知っている): もし彼女がこの件を追求するならば、 あなたはどうなるだろうか? 私は彼女に一つ、彼らは彼に二つ与えた、 あなたは我々に三つ以上与えた。 それらは皆、彼からあなたのもとへ戻ってきた、 それらは以前は私のものだったのに。 もし私か彼女が、偶然にも この事件に関わることになったら、 彼はあなたを信じている、彼らを解放してくれると、 我々がいたのと全く同じように。 私の考えでは、あなたはそうだった (彼女がこの発作を起こす前に) 間に割って入る障害物だったと 彼と、我々と、それの間に。 彼に知らせるな、彼女が彼らを一番好きだったと、 なぜならこれは永遠に 秘密でなければならないから、他の皆から隠して、 あなたと私の間で。」

「これは我々が今まで聞いた中で最も重要な証拠だ」と王は言い、両手をこすり合わせました。「では今、陪審員に――」

「もし彼らの誰かがそれを説明できるなら」とアリスは言いました(彼女はここ数分でとても大きくなっていたので、彼の話を遮ることを少しも恐れませんでした)、「その人に六ペンスあげますわ。私は、これに一片の意味もないと信じています。」

陪審員は皆、石板に「彼女はこれに一片の意味もないと信じている」と書き留めましたが、誰もその紙を説明しようとはしませんでした。

「もしそれに意味がないのであれば」と王は言いました。「それは大変な手間を省くことになる、ご存知の通り、我々が見つけようと試みる必要がなくなるからな。しかし、それでも、どうだろう」と彼は続け、膝の上に詩を広げ、片目で見つめました。「やはり、いくらか意味があるように思えるな。『――私は泳げないと言った――』そなたは泳げないのだろう?」と彼はジャックの方を向いて付け加えました。

ジャックは悲しげに首を振りました。「私がそのように見えますか?」と彼は言いました。(彼は確かにそのようには見えませんでした、完全に厚紙でできていたのですから。)

「そこまではよろしい」と王は言い、詩を独り言のようにぶつぶつ言い続けました。「『我々はそれが真実だと知っている――』それはもちろん陪審員のことだ――『私は彼女に一つ、彼らは彼に二つ与えた――』なんと、それは彼がタルトでやったことに違いない、ご存知だろう――」

「でも、その先は『それらは皆、彼からあなたのもとへ戻ってきた』と続いています」とアリスは言いました。

「なんと、そこにあるではないか!」と王は勝ち誇ったように、テーブルの上のタルトを指差して言いました。「これより明らかなことはない。それから再び――『彼女がこの発作を起こす前に――』そなたは発作を起こしたことはないな、我が愛しい人よ、そう思うが?」と彼は女王に言いました。

「一度もありませんわ!」と女王は激怒して言い、言いながらインク壺をトカゲに投げつけました。(不運な小さなビルは、跡がつかないとわかったので、指一本で石板に書くのをやめていましたが、今は急いで再び書き始め、顔を伝って流れるインクを、それが続く限り使っていました。)

「では、その言葉はあなたに合わない(fit)な」と王は、微笑みながら法廷を見回して言いました。完全な沈黙が訪れました。

「だじゃれだ!」と王は気分を害した口調で付け加え、皆が笑いました。「陪審員に評決を審議させよ」と王は、その日でおよそ二十回目に言いました。

「いいえ、いいえ!」と女王は言いました。「判決が先――評決はその後よ。」

「馬鹿げたこと、くだらない!」とアリスは大きな声で言いました。「判決が先だなんて、とんでもない考えだわ!」

「黙りなさい!」と女王は、顔を紫色にして言いました。

「嫌です!」とアリスは言いました。

「あの者の首をはねよ!」と女王は声を張り上げて叫びました。誰も動きませんでした。

「誰があなたたちのことなんか気にするものですか?」とアリスは言いました(この時までに彼女は元の大きさに戻っていました)。「あなたたちなんて、ただのトランプのカードじゃないの!」

これを聞くと、トランプのカード一式が空中に舞い上がり、彼女の上に飛んできました。彼女は、半分は恐怖、半分は怒りで、小さく悲鳴を上げ、それらを打ち払おうとしました。そして気づくと、自分は土手の上に横たわっており、頭は姉の膝の上にありました。姉は、木々から彼女の顔にひらひらと落ちてきた枯れ葉を、優しく払いのけてくれていました。

「目を覚まして、アリスちゃん!」と姉は言いました。「まあ、なんて長い間眠っていたの!」

「ああ、とっても不思議な夢を見ていたの!」とアリスは言い、姉に、思い出せる限り、あなたがたった今読んだばかりの、彼女の奇妙な冒険の全てを話しました。そして話し終えると、姉は彼女にキスをして言いました。「確かに、本当に不思議な夢だったわね、ねえ。でも、もうお茶の時間に走りなさい。遅くなってしまうわ」。そこでアリスは立ち上がって走り去りました。走りながら、当然のことながら、なんて素晴らしい夢だったのだろう、と考えていました。

しかし、姉は彼女が去った後もじっと座ったままで、手に頭をもたせかけ、沈む夕日を眺めながら、小さなアリスと彼女の素晴らしい冒険の全てを考えていました。やがて彼女もまた、ある種の方法で夢を見始めました。そして、これが彼女の夢でした。

まず、彼女は小さなアリス自身の夢を見ました。そして再び、小さな手が彼女の膝の上で組まれ、輝く熱心な目が彼女の目を見上げていました――彼女にはアリスの声の調子そのものが聞こえ、いつも目にかかってしまう乱れ髪を後ろにやるための、あの風変わりな小さな頭の振り方が見えました――そして彼女が耳を傾けている、あるいは傾けているように思える間も、彼女の周りの場所全体が、妹の夢に出てきた不思議な生き物たちで生き生きとしてきました。

白ウサギが急いで通り過ぎると、長い草が彼女の足元でカサカサと音を立て――怯えたネズミが近くの池をバシャバシャと進み――三月ウサギとその友人たちが終わることのない食事を共にしているティーカップのガタガタという音が聞こえ、そして不運な客たちに処刑を命じる女王の甲高い声が聞こえました――再び、ブタの赤ん坊が公爵夫人の膝の上でくしゃみをし、その周りで皿や食器が割れる音がし――再び、グリフォンの叫び声、トカゲの石板用鉛筆のキーキーという音、そして鎮圧されたモルモットたちの息詰まる音が空気に満ち、遠くから聞こえる哀れなモックタートルのすすり泣きと混じり合いました。

そうして彼女は、目を閉じたまま座り続け、自分が不思議の国にいると半ば信じていました。もっとも、再び目を開ければ、全てが退屈な現実に変わることは分かっていましたが――草はただ風にそよいでいるだけになり、池は葦の揺れに波立っているだけになるでしょう――ガタガタいうティーカップはチリンチリンと鳴る羊の鈴に変わり、女王の甲高い叫び声は羊飼いの少年の声に変わるでしょう――そして赤ん坊のくしゃみ、グリフォンの叫び声、その他全ての奇妙な物音は、(彼女は知っていました)にぎやかな農場の庭のごちゃごちゃした騒音に変わるでしょう――一方、遠くで聞こえる牛の鳴き声が、モックタートルの重々しいすすり泣きに取って代わるのです。

最後に、彼女は心に描きました。この同じ小さな妹が、後年、自身も成長した女性になるであろうことを。そして、円熟した年月を通して、子供時代の素朴で愛情深い心を持ち続けるであろうことを。そして、自分の周りに他の小さな子供たちを集め、昔々の不思議の国の夢でさえも、たくさんの奇妙な物語で彼らの目を輝かせ、熱中させるであろうことを。そして、彼女自身の子供時代と、幸せな夏の日々を思い出しながら、彼らの素朴な悲しみすべてに共感し、彼らの素朴な喜びすべてに楽しみを見出すであろうことを。

おしまい