S.L.O.へ。古典を愛するその趣味に合わせて物語を構想した、アメリカの紳士である彼に。共に過ごした数々の楽しい時間のお礼として、心からの友情を込めて、親愛なる友人、著者より本書を捧ぐ。

購入をためらう読者へ

船乗りの歌にのせた船乗りの話、 嵐と冒険、熱さと寒さ、 スクーナー船、島々、置き去りにされた船乗りたち、 海賊どもに、埋められた黄金、 そして古き良きロマンのすべてを、昔ながらの語り口で語り直したものが、 かつての私を喜ばせたように、今の賢い若者たちを喜ばせることができるなら――

――いざ、物語の世界へ! もしそうでなく、もし勤勉な若者がもはや求めぬなら、 古き日の渇望を忘れ、キングストンや、勇ましきバランタイン、 森と波のクーパーを手に取らぬなら―― それもまたよし! ならば私も、我が海賊たちも、 彼らとその作品が眠る墓を共にしようではないか!

第一部 年老いた海賊

第一章 年老いた船乗り、「ベンボー提督亭」に現る

トレローニー郷士、ライブシー博士、そして紳士方が、私に宝島についての一部始終を書き記すよう求められた。島の場所を除いては、何一つ隠すことなく。島の場所を伏せるのは、未だ引き上げられていない宝がそこに眠っているからに他ならない。私は、神の恵み深き西暦一七――年にペンを取り、父が「ベンボー提督亭」を営んでいたあの頃、そして、顔に刀傷のある日に焼けた年老いた船乗りが、初めて我々の宿に腰を落ち着けたあの時に、立ち返ることにする。

昨日のことのように思い出せる。彼が宿の戸口へと重い足取りでやってきた時のことを。船乗り用の衣装箱を手押し車に乗せ、その後ろから引かせていた。背が高く、がっしりとして、ずんぐりとした、日に焼けて木の実のような色をした男。タールを塗ったおさげ髪は、汚れた青い上着の肩越しに垂れ、手は荒れて傷だらけ、爪は黒く割れていた。そして頬を横切る一本の刀傷は、薄汚れた、鉛のような白さだった。入り江を見回し、口笛を吹いていた姿を覚えている。そして、その後何度も歌うことになる、あの古い船乗りの歌をうたい始めた。

「死人の箱に十五人――ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」

その声は、キャプスタン・バー[訳注:錨を巻き上げる装置のハンドル]を回すうちに調子が整い、そして壊れてしまったかのような、甲高く、古びて、震える声だった。それから、てこ棒のような棒切れで戸を叩いた。父が顔を出すと、無遠慮にラム酒を一杯注文した。運ばれてきたそれを、彼は鑑定家のようにゆっくりと味わい、なおも崖や我々の宿の看板を見上げていた。

「ここは都合のいい入り江だな」と、彼はやがて言った。「それに、気持ちのいい場所にある酒場だ。客は多いのか、おい。」

父は、客はほとんどいない、それが残念なところだと答えた。

「よろしい」と彼は言った。「なら、ここは俺の寝床だ。おい、そこのお前」手押し車を引いてきた男に彼は叫んだ。「こっちへ寄せて、箱を運び込むのを手伝え。しばらくここに厄介になる」彼は続けた。「俺は単純な男でな。ラム酒とベーコンエッグがあればいい。あとは、あそこの岬から船を見張れればな。俺の名前か? 船長とでも呼んでくれ。おっと、お前さんが何を考えてるか分かるぞ――ほらよ」。そう言って、彼は三、四枚の金貨を敷居に投げ捨てた。「これが無くなる頃に教えてくれりゃいい」と、司令官のような険しい顔つきで言った。

実際、彼の身なりはみすぼらしく、言葉遣いは粗野だったが、平の水夫といった風情は微塵もなく、むしろ服従されるか殴りつけるかに慣れた一等航海士か船長のように見えた。手押し車を引いてきた男の話では、彼は前の朝、「ロイヤル・ジョージ号」で郵便馬車を降り、沿岸にどんな宿があるか尋ね、我々の宿の評判が良かったのか、あるいは人里離れていると聞いて、滞在先に選んだのだろうということだった。我々がこの客について知ることができたのは、それだけだった。

普段は非常に無口な男だった。日中は真鍮の望遠鏡を手に、入り江や崖のあたりをうろつき、夜はずっと談話室の暖炉脇の隅に座り、非常に濃いラムの水割りを飲んでいた。話しかけられてもほとんど口を利かず、ただ突然、険しい顔つきでこちらを見上げ、霧笛のように鼻を鳴らすだけだった。我々も、宿に出入りする人々も、すぐに彼をそっとしておくことを学んだ。散歩から戻ると毎日、船乗りが道を通らなかったかと尋ねるのだった。最初は、同業者に会いたいのだろうと思っていたが、やがて彼らを避けたいのだと気づき始めた。船乗りが「ベンボー提督亭」に泊まることがあると(ブリストルへ向かう海岸沿いの道を行く者が時々いた)、彼は談話室に入る前に、カーテンのかかったドアから中を覗き込み、そういう客がいる間は、必ず鼠のように静かにしていた。少なくとも私にとっては、その理由は明白だった。というのも、私はある意味、彼の不安を共有していたからだ。「一本足の船乗り」に目を光らせ、現れたらすぐに知らせてくれれば、毎月一日に銀貨四ペンスをやると、ある日彼は私を脇に呼んで約束したのだった。月の初めが来て給金を催促すると、鼻を鳴らして私を睨みつけるだけのこともしばしばだったが、一週間も経たないうちに考え直し、四ペンス銀貨をくれ、そして「一本足の船乗り」を見張るよう、改めて命令を繰り返すのが常だった。

その人物がどれほど私の夢に取り憑いたか、語るまでもないだろう。風が家の四隅を揺さぶり、波が入り江に沿って崖に轟音を立てて打ち寄せる嵐の夜、私は千の姿、千の悪魔のような表情をした彼を見た。ある時は膝から、ある時は股から足が切り落とされている。またある時は、体の真ん中に一本足だけが生えた、奇怪な化け物だった。彼が跳び、走り、生け垣や溝を越えて私を追いかけてくるのは、最悪の悪夢だった。結局のところ、私はこの忌まわしい空想の形で、月々の四ペンス銀貨のために、かなり高い代償を払っていたのだ。

しかし、一本足の船乗りのことをあれほど恐れていたにもかかわらず、船長自身に対する私の恐怖は、彼を知る他の誰よりもずっと小さかった。ラムの水割りを、彼の頭が許す以上に飲む夜があった。そんな時は、座って邪悪で荒々しい古い船乗りの歌を、誰に気兼ねすることもなく歌うこともあれば、全員に酒を奢り、震え上がる客たちに無理やり自分の話を聞かせたり、歌の合唱をさせたりすることもあった。「ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」という歌声で家が揺れるのを、私は何度も聞いた。近所の人々は皆、殺される恐怖から必死で加わり、咎められないようにと互いに負けじと大声で歌うのだった。というのも、こういう発作を起こした時の彼は、手がつけられないほど横暴な仲間だったからだ。静かにさせようとテーブルを平手で叩き、質問一つで、あるいは時には質問がないというだけで、話を聞いていないと判断して激怒した。そして、彼自身が酔って眠くなり、よろよろとベッドに向かうまで、誰一人として宿を出ることを許さなかった。

彼が語る物語が、人々を最も怖がらせた。絞首刑、板歩きの刑、海上の嵐、ドライ・トートゥガス諸島、そしてスペイン領の海での蛮行や場所についての、恐ろしい物語だった。彼の話によれば、彼は神が海上に存在を許した中でも最も邪悪な人間たちの間で生涯を過ごしてきたに違いなく、その物語を語る言葉遣いは、彼が描写する犯罪と同じくらい、我々素朴な田舎の人々を震撼させた。父はいつも、こんな横暴な扱いを受け、こき下ろされ、震えながらベッドに送られるのでは、客足がすぐに遠のき、宿は潰れてしまうだろうと言っていた。しかし、私は彼の存在が我々にとって良い影響をもたらしたと本気で信じている。人々はその時は怯えたが、後から振り返ると、むしろそれを好んでいた。静かな田舎の生活における、素晴らしい刺激だったのだ。中には、彼を「本物の海の男」だの「生粋の古参水兵」だのと呼んで賞賛するふりをする若者の一団さえいて、ああいう男こそがイングランドを海で恐れられる存在にしたのだと言っていた。

ある意味で、彼は確かに我々を破滅させようとしていた。何週間も、しまいには何ヶ月も滞在し続けたので、金はとっくに尽きてしまったのに、父はそれでもなお、もっと払うようにと強く言う勇気を持ち合わせていなかったのだ。父がそのことに触れると、船長は轟音と言ってもいいほど大きな音で鼻を鳴らし、哀れな父を部屋から睨み出した。そんな仕打ちの後で、父が両手を揉みしだいているのを私は見たことがある。彼が耐えていた苛立ちと恐怖が、その若くしての不幸な死を大いに早めたに違いない。

我々のところにいる間、船長は行商人から靴下を数足買った以外、服装を一切変えなかった。帽子の三角の一角が垂れ下がってしまったが、風が吹くとひどく邪魔になるにもかかわらず、その日からずっとそのままにしていた。彼が二階の自室で自分で繕っていた上着の様子を覚えている。それは終わりの頃には、継ぎはぎだらけになっていた。手紙を書くことも受け取ることもなく、近所の人々以外とは誰とも話さなかったし、その近所の人々とでさえ、ほとんどはラムに酔っている時だけだった。例の大きな衣装箱は、我々の誰もが開いているのを見たことがなかった。

彼が逆らわれたのは一度きりだった。それは終わりの頃、哀れな父が、やがてその命を奪うことになる病で衰弱しきっていた時のことだ。ある日の午後遅く、ライブシー博士が患者を診に来て、母の作った夕食を少し食べ、馬が村から下りてくるまでの間、パイプをふかしに談話室へ入った。我々の古いベンボー亭には馬小屋がなかったのだ。私は博士の後について入り、その対比を観察したのを覚えている。雪のように白いかつらをつけ、輝く黒い瞳を持ち、物腰の柔らかな、こざっぱりとした快活な博士と、無骨な田舎の人々、そして何よりも、ラムに酔い潰れ、テーブルに腕を突っ伏している、我らが海賊の、あの汚らしく、重々しく、目の濁った案山子との対比だ。突然、彼が――つまり船長が――例の終わりのない歌を歌い始めた。

「死人の箱に十五人――ヨーホーホー、ラム酒の瓶! 酒と悪魔が残りを片付けた――ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」

最初、私は「死人の箱」とは、二階の表の部屋にある彼のあの大きな箱のことだと思い、その考えは悪夢の中で一本足の船乗りの姿と混じり合っていた。しかし、この頃には我々は皆、その歌に特に注意を払うことはとっくになくなっていた。その夜、歌が耳新しかったのはライブシー博士だけで、博士にはそれが心地よいものではなかったのが見て取れた。リウマチの新治療法について庭師のテイラー爺さんと話を続ける前に、一瞬、実に腹立たしげに見上げたからだ。その間、船長は自らの歌で次第に上機嫌になり、ついに我々が皆「静粛に」の合図だと知っているやり方で、目の前のテーブルを手で叩いた。ライブシー博士以外の声は即座に止んだ。博士は以前と変わらず、はっきりと優しい口調で話し続け、一言二言の間にきびきびとパイプを吸っていた。船長はしばらく彼を睨みつけ、再び手を叩き、さらにきつく睨みつけ、そしてついに、下劣で低い悪態をついた。「甲板の下は静かにしろ!」

「私に言っておられるのかね?」と博士は言った。ごろつきが、もう一つ悪態をつきながら、そうだと言うと、「あなたに言いたいことは一つだけだ」と博士は答えた。「ラムを飲み続けるなら、世間は近いうちに、非常に汚らわしい悪党一人と縁が切れることになるだろう!」

老人の怒りは凄まじかった。彼は跳ね起き、船乗り用の折りたたみナイフを抜いて開き、開いたまま手のひらの上でバランスを取りながら、博士を壁に串刺しにしてやると脅した。

博士は微動だにしなかった。彼は以前と同じように、肩越しに、同じ声の調子で、部屋中の皆に聞こえるようにやや高い声で、しかし完璧に落ち着き払って、彼に話しかけた。「そのナイフを今すぐポケットにしまわないなら、我が名誉にかけて約束しよう。君は次の巡回裁判で絞首刑になる。」

それから二人の間で睨み合いが続いたが、すぐに船長の方が折れ、武器をしまい、打ち負かされた犬のようにうなりながら席に戻った。

「さて、君」と博士は続けた。「私の管轄区にこのような男がいると知ったからには、昼も夜も君を見張っていると思っていい。私は医者であるだけでなく、治安判事でもあるのだ。君に対する苦情が少しでも私の耳に入れば、たとえ今夜のような無礼な振る舞い一つであっても、君を追い詰め、ここから追い出すための効果的な手段を講じる。それで十分だろう。」

まもなく、ライブシー博士の馬が戸口にやって来て、彼は馬に乗って去っていった。しかし船長は、その晩も、そしてその後何晩も、おとなしくしていた。

第二章 黒犬、現れそして消える

これからさほど経たないうちに、謎めいた出来事の第一弾が起こった。それは結局、我々を船長から解放することになったが、これからご覧いただくように、彼の厄介事から解放されたわけではなかった。それは長く厳しい霜と激しい嵐を伴う、凍えるように寒い冬だった。そして、哀れな父が春を見ることはまずないだろうということは、最初から明らかだった。父は日ごとに衰弱し、母と私は宿の切り盛りをすべて背負い込み、不愉快な客にあまり構っていられないほど忙しかった。

一月のある朝、非常に早い時間だった。身を切るような、霜の降りる朝で、入り江は白霜で一面灰色になり、さざ波が静かに石に打ち寄せ、太陽はまだ低く、丘の頂を照らし、はるか沖まで輝いているだけだった。船長はいつもより早く起き、浜辺へと下りていった。古い青い上着の広い裾の下でカトラスを揺らし、真鍮の望遠鏡を脇に抱え、帽子を後ろに傾けていた。彼が闊歩していくと、その吐く息が煙のように後に残り、大きな岩を曲がる彼から聞こえた最後の音は、まるでまだライブシー博士のことで頭がいっぱいであるかのような、憤慨した大きな鼻息だったのを覚えている。

さて、母は二階で父の看病をしており、私は船長が戻ってくるのに備えて朝食のテーブルを準備していた。その時、談話室のドアが開き、一人の男が入ってきた。これまで一度も目にしたことのない男だった。青白く、獣脂のような顔色をした男で、左手の指が二本欠けていた。カトラスを身につけてはいたが、とても戦士には見えなかった。私はいつも一本足であれ二本足であれ、船乗りに目を光らせていたが、この男には戸惑ったのを覚えている。船乗りらしくはないが、どこか海の香りがした。

ご用件は何かと尋ねると、ラムを飲みたいとのことだった。私がそれを取りに部屋を出ようとすると、彼はテーブルに腰を下ろし、近くに来るよう手招きした。私はナプキンを手にしたまま、その場で立ち止まった。

「こっちへ来な、坊主」と彼は言った。「もっと近くへ。」

私は一歩近づいた。

「このテーブルは、俺の相棒ビルのためのものかい?」彼はにやりと笑うような表情で尋ねた。

私は彼の相棒のビルという人は知らない、これは我々の家に滞在している、我々が船長と呼んでいる人のためのものだと答えた。

「まあな」と彼は言った。「俺の相棒ビルは、船長と呼ばれていてもおかしくはない。頬に傷があって、実に愉快な男だ、特に酒が入るとな、俺の相棒ビルは。まあ、議論のために、あんたんとこの船長には頬に傷がある、ということにしておこうか。それに、よければ、その頬は右側だということにしておこう。ああ、そうだ! 言った通りだろ。さて、俺の相棒ビルはこの家にいるのか?」

散歩に出ていると答えた。

「どっちだ、坊主? どっちへ行った?」

私が岩を指さし、船長が戻ってきそうなこと、どれくらいで戻るかを教え、その他いくつかの質問に答えると、「ああ」と彼は言った。「こいつは、俺の相棒ビルにとって、酒よりもいい土産になるだろうよ。」

その言葉を口にした時の彼の表情は、決して愉快なものではなく、たとえ彼が本気で言っていたとしても、この見知らぬ男は勘違いしているのだろうと私が考えるだけの理由はあった。しかし、それは私の知ったことではない、と私は思った。それに、どうしていいか分からなかった。見知らぬ男は宿の戸口のすぐ内側をうろつき、鼠を待つ猫のように角から覗き込んでいた。一度、私自身が道に出てみたが、彼はすぐに私を呼び戻した。そして、彼の気にいるほど素早く従わなかったので、その獣脂のような顔が恐ろしく豹変し、私が飛び上がるほどの悪態をついて中に入るよう命じた。私が戻るとすぐに、彼は元の態度に戻り、媚びるようでもあり、嘲るようでもある半々の態度で、私の肩を叩き、私は良い子だ、すっかり気に入ったと言った。「俺にも息子がいてな」と彼は言った。「お前さんと瓜二つで、俺の自慢の種だ。だがな、坊主どもにとって大事なのは規律だ――規律だよ。さて、もしお前さんがビルと一緒に航海していたら、二度も話しかけられるまでそこに突っ立ってはいなかっただろう――お前さんならな。それはビルのやり方じゃなかったし、彼と航海した奴らのやり方でもなかった。おっと、案の定、俺の相棒ビルが来たぞ、腕に望遠鏡を抱えてやがる、まったく、あいつめ。お前さんと俺は、談話室に戻って、ドアの後ろに隠れて、ビルをちょっと驚かせてやろうぜ――まったく、もう一度言ってやる、あいつめ。」

そう言うと、見知らぬ男は私と一緒に談話室へと後ずさり、私を自分の後ろの隅に押しやったので、我々は二人とも開いたドアに隠れる形になった。ご想像の通り、私は非常に不安で怯えていたが、見知らぬ男自身も明らかに怖がっている様子を見て、恐怖はさらに増した。彼はカトラスの柄を握りやすいようにし、鞘の中で刃を緩めた。そして、我々が待っている間ずっと、喉に塊が詰まったような感じで唾を飲み込み続けていた。

ついに船長が大股で入ってきて、右も左も見ずに後ろのドアをバタンと閉め、まっすぐ部屋を横切って朝食が待っている場所へと向かった。

「ビル」と見知らぬ男が言った。声は、大胆で大きくしようと努めているように私には思えた。

船長は踵を返して我々と向き合った。顔からは血の気が引き、鼻さえも青ざめていた。幽霊か、悪魔か、あるいはそれ以上に悪いものを見た男のようだった。そして、本当に、一瞬のうちに彼がそれほど老い、病んだように見えたのが気の毒に思えた。

「おい、ビル、俺だよ。古い船仲間が分からないのか、ビル、まさか」と見知らぬ男は言った。

船長は息を呑んだようだった。

「黒犬!」と彼は言った。

「いかにも」と相手は答え、いくらか落ち着きを取り戻した。「いつもの黒犬さ。『ベンボー提督亭』に、古い船仲間のビリーに会いに来たんだ。ああ、ビル、ビル、俺たちがこの二本の爪を失ってから、ずいぶんと色々なことがあったもんだな」そう言って、彼は傷ついた手を持ち上げた。

「おい、聞け」と船長は言った。「お前は俺を突き止めた。俺はここにいる。よし、それなら言え。何の用だ?」

「それでこそビルだ」と黒犬は答えた。「その通りだよ、ビリー。俺はこの可愛い坊主からラム酒を一杯もらおう。すっかり気に入っちまったんでな。それで、よければ腰を下ろして、腹を割って話そうじゃないか、古い船仲間みたいに。」

私がラム酒を持って戻ると、二人はすでに船長の朝食テーブルの両側に座っていた。黒犬はドアの隣に、古い船仲間と、そして私が思うに、逃げ道とに片目を向けられるように横向きに座っていた。

彼は私に出て行って、ドアを大きく開けたままにしておくよう命じた。「鍵穴から覗かれるのはごめんだぜ、坊主」と彼は言った。私は二人を残して、バーへと引き下がった。

しばらくの間、私は確かに聞き耳を立てていたが、低いざわめきしか聞こえなかった。しかし、やがて声が大きくなり始め、船長の発する言葉が、ほとんどは悪態だったが、一言二言聞き取れるようになった。

「駄目だ、駄目だ、駄目だ、駄目だ! これでしまいだ!」と彼は一度叫んだ。そして再び、「絞首刑になるなら、全員まとめてだ!」と。

その時、突然、すさまじい悪態と物音の爆発があった。椅子とテーブルが一塊になって倒れ、鋼のぶつかる音が続き、そして苦痛の叫び声。次の瞬間、私は黒犬が全力で逃げ出し、船長が猛然と追いかけるのを見た。二人ともカトラスを抜いており、黒犬は左肩から血を流していた。ちょうど戸口で、船長は逃亡者めがけて最後の一撃を放った。もし我々の大きな「ベンボー提督亭」の看板に阻まれていなければ、間違いなく背骨まで真っ二つになっていただろう。その傷跡は、今でも看板の枠の下側に見ることができる。

その一撃が戦いの終わりだった。道に出ると、黒犬は傷にもかかわらず、驚くほど見事な足さばきを見せ、半分のうちに丘の向こうへと消えていった。船長はと言えば、呆然とした男のように看板をじっと見つめていた。それから彼は何度か手で目をこすり、ついに家の中へと引き返した。

「ジム」と彼は言った。「ラム酒だ」。そう言うと、彼は少しよろめき、片手で壁に寄りかかった。

「怪我をしたんですか?」と私は叫んだ。

「ラム酒だ」と彼は繰り返した。「ここから出なければならん。ラムだ! ラム酒を!」

私はそれを取りに走ったが、起こったことすべてにすっかり動転しており、グラスを一つ割り、蛇口を汚してしまった。まだ私がもたもたしている間に、談話室で大きな物音が聞こえ、駆け込むと、船長が床に大の字になって倒れているのが見えた。同時に、叫び声と争いに驚いた母が、私を助けようと階段を駆け下りてきた。二人で彼の頭を持ち上げた。彼は非常に大きく苦しそうに息をしていたが、目は閉じられ、顔色は恐ろしい色だった。

「まあ、なんてことでしょう」と母は叫んだ。「この家の恥だわ! それに、あなたのお父様も病気なのに!」

その間、我々は船長を助けるためにどうすればいいか全く分からず、彼が見知らぬ男との乱闘で致命傷を負ったのだということ以外、何も考えられなかった。確かにラム酒を持ってきて、彼の喉に流し込もうとしたが、歯は固く食いしばられ、顎は鉄のように強かった。ドアが開き、ライブシー博士が父の往診に来てくれた時は、本当にほっとした。

「ああ、先生」と我々は叫んだ。「どうしたらいいでしょう? どこを怪我しているんですか?」

「怪我? 馬鹿なことを!」と博士は言った。「君たちと同じで、どこも怪我などしていない。この男は脳卒中を起こしたのだ、私が警告した通りに。さて、ホーキンズ夫人、あなたはすぐに二階の旦那さんのところへ行って、できればこのことは何も話さないでください。私はと言えば、この三重に価値のない男の命を救うために最善を尽くさねばならん。ジム、洗面器を持ってきてくれ。」

私が洗面器を持って戻ると、博士はすでに船長の袖を切り裂き、その筋骨たくましい腕を露出させていた。いくつかの場所に刺青があった。「幸運を」「順風満帆」「ビリー・ボーンズのお気に入り」といった言葉が、前腕に非常に丁寧かつ鮮明に彫られていた。そして肩の近くには、絞首台とそこから吊るされた男の絵があった。私が見るに、非常に生き生きと描かれていた。

「予言的だな」と博士は、その絵を指で触れながら言った。「さて、ビリー・ボーンズ君、それが君の名前なら、君の血の色を見てやろう。ジム」と彼は言った。「血は怖いかね?」

「いいえ、先生」と私は答えた。

「よろしい」と彼は言った。「では、洗面器を持っていなさい」。そう言って、彼はメスを取り、静脈を切開した。

大量の血が抜かれ、やがて船長は目を開け、ぼんやりと周りを見回した。最初に博士を認め、紛れもない不快な表情を浮かべた。次に彼の視線は私に落ち、ほっとしたように見えた。しかし、突然彼の顔色が変わ り、起き上がろうとしながら叫んだ。「黒犬はどこだ?」

「ここに黒犬はいない」と博士は言った。「君の背中にいる奴は別だがな[訳注:英語でblack dogは憂鬱や気分の落ち込みを意味することがある]。君はラムを飲み、脳卒中を起こした。私が言った通りにだ。そして私は今、全く不本意ながら、君を墓場から頭から引きずり出したところだ。さて、ボーンズ君――」

「それは俺の名前じゃない」と彼は遮った。

「どうでもいいことだ」と博士は答えた。「それは私の知っている海賊の名前でね。手っ取り早いからそう呼んでいるだけだ。君に言いたいことはこうだ。ラム一杯で死ぬことはないだろうが、一杯飲めば二杯、三杯と飲むことになる。そして、きっぱりやめなければ、私のカツラを賭けてもいい、君は死ぬ――分かるかね? ――死んで、聖書に出てくる男のように、自分が行くべき場所へ行くのだ。さあ、努力したまえ。一度だけ、君がベッドに行くのを手伝ってやろう。」

我々二人で、大いに骨を折って、なんとか彼を二階に運び上げ、ベッドに寝かせた。彼の頭は枕の上にがっくりと落ち、まるで気を失いかけているかのようだった。

「いいかね」と博士は言った。「私は良心にかけて言っておく――君にとってラムという名は、死を意味する。」

そう言うと、彼は私の腕を取り、父を診るために去っていった。

「大したことではない」とドアを閉めるとすぐに彼は言った。「しばらく彼を静かにさせておくのに十分な血は抜いた。一週間はいるべき場所に寝かせておくべきだ。それが彼にとっても、君たちにとっても最善だ。しかし、もう一度発作が起きたら、それで終わりだろう。」

第三章 黒丸

正午ごろ、私は冷たい飲み物と薬を持って船長の部屋のドアの前に立ち寄った。彼は我々が残していった時とほとんど同じ状態で横たわっていたが、体は少しだけ起こしており、弱っていると同時に興奮しているように見えた。

「ジム」と彼は言った。「ここにいる奴らの中で、お前さんだけがまともだ。それに、俺がいつもお前さんに良くしてやったのは分かっているだろう。毎月必ず、お前さん自身のために銀貨四ペンスをやってきた。そして今、見ての通りだ、相棒、俺はすっかり弱っちまって、誰にも見捨てられた。なあジム、ラムを一杯持ってきてくれ、頼むよ、相棒。」

「先生は――」と私は言いかけた。

しかし、彼は弱々しいながらも心のこもった声で、医者を罵り始めた。「医者なんてのは、みんなろくでなしだ」と彼は言った。「それに、あの医者に、船乗りの何が分かるってんだ? 俺はピッチのように熱い場所にいたこともあるし、黄熱病で仲間がばたばた倒れていくのも見てきた。地震で聖なる大地が海のように揺れるのもな――あの医者にそんな土地の何が分かる? ――それでも俺はラムで生き延びてきたんだ。ラムは俺にとって肉であり、飲み物であり、男であり、女房だった。もし今、ラムが飲めないなら、俺は風下の海岸に打ち上げられた哀れな老いぼれの船だ。俺の血はお前さんと、あのろくでなしの医者のせいだぞ、ジム」。そして彼はしばらく悪態をつき続けた。「見ろ、ジム、俺の指がどう震えるか」と彼は懇願するような口調で続けた。「じっとしていられないんだ、俺は。この聖なる日に一滴も飲んでいない。あの医者は馬鹿だ、言っておく。もしラムを一杯やらなきゃ、俺は幻覚を見るぞ。もういくつか見ちまった。あそこの隅に、お前さんの後ろに、フリントの爺さんがいるのが見えた。印刷物みたいにはっきりとだ。もし俺が幻覚を見始めたら、荒っぽい人生を送ってきた男だ、大暴れしてやるぞ。お前さんの医者自身が、一杯くらいなら害はないと言ったじゃないか。一杯くれたら、金貨一枚やるぞ、ジム。」

彼はますます興奮していき、そのことが私を不安にさせた。その日、父は非常に衰弱しており、静けさが必要だったからだ。それに、今彼に引用された医者の言葉に安心し、賄賂の申し出にはむしろ腹が立った。

「あなたのお金はいりません」と私は言った。「父に借りている分だけで結構です。一杯だけ持ってきます。それ以上は駄目です。」

私がそれを持っていくと、彼は貪るようにそれをつかみ、一気に飲み干した。

「ああ、ああ」と彼は言った。「こいつは少しはましになった、確かにな。さて、相棒、あの医者は俺がこの古い寝床にどれくらい寝てなきゃならんと言ってた?」

「少なくとも一週間です」と私は答えた。

「何だと!」と彼は叫んだ。「一週間! そんなことはできん。それまでに奴らは俺に黒丸を渡すだろう。あののろまどもは、この聖なる瞬間にも俺の風向きをうかがっている。手に入れたものも守れず、他人のものを欲しがるような連中だ。それが船乗りらしい振る舞いか、教えてもらいたいもんだ。だが俺は倹約家だ。俺の金を無駄にしたことも、失ったこともない。奴らをもう一度出し抜いてやる。奴らなんぞ怖くない。もう一段帆を広げて、また奴らを欺いてやる。」

こう話しながら、彼は非常に困難な様子でベッドから起き上がった。私の肩を、思わず叫び出しそうになるほど強く掴み、足をまるで重りのように動かしていた。その言葉は、意味の上では意気軒昂だったが、それが発せられた声の弱々しさとは悲しいほど対照的だった。ベッドの縁に座ったところで、彼は言葉を止めた。

「あの医者にやられた」と彼はつぶやいた。「耳鳴りがする。寝かせてくれ。」

私がどうにか助ける前に、彼は再び元の場所へと倒れ込み、しばらく黙って横たわっていた。

「ジム」と彼はやがて言った。「今日、あの船乗りを見たか?」

「黒犬ですか?」と私は尋ねた。

「ああ! 黒犬だ」と彼は言った。「あいつは悪党だが、奴を仕向けたもっと悪い奴がいる。さて、もし俺がどうにも逃げられなくて、奴らが俺に黒丸を渡したら、いいか、奴らが狙っているのは俺の古い衣装箱だ。お前は馬に乗れ――乗れるだろ? よし、それなら馬に乗って、――そうだな、そうだ! ――あの忌々しい医者のところへ行って、総員招集をかけろと伝えろ――治安判事とかそういう連中をだ。そうすれば奴は『ベンボー提督亭』に乗り込んでくるだろう――フリントの昔の乗組員どもが、男も小僧も、残っている全員がな。俺は一等航海士だった、フリントの爺さんの一等航海士で、場所を知っているのは俺だけだ。サバンナで、爺さんが死にかけている時に、それを俺にくれたんだ。ちょうど今の俺みたいにな。だが、奴らが俺に黒丸を渡すか、お前さんがあの黒犬か、あるいは一本足の船乗りをもう一度見るまでは、告げ口するんじゃないぞ、ジム――特にあいつにはな。」

「でも、黒丸って何なんですか、船長?」と私は尋ねた。

「召喚状だ、相棒。もし奴らがそれを持って来たら教えてやる。だが、お前さんは目を光らせておけ、ジム。そうすれば分け前は平等だ、名誉にかけて。」

彼はもう少しうわ言を言っていたが、声はどんどん弱々しくなっていった。しかし、私が薬を渡すとすぐに、彼は「船乗りがこれほど薬を必要としたことはない」と言いながら子供のようにおとなしく飲み、やがて気を失ったかのような重い眠りに落ちたので、私は彼をそのままにしておいた。もしすべてが順調に進んでいたら、私はどうしていただろうか。分からない。おそらく、私は医者にすべてを話していただろう。船長が告白を後悔して私を始末するのではないかと、死ぬほど怖かったからだ。しかし、事態は思わぬ方向に進み、その晩、哀れな父が突然亡くなったことで、他のことはすべて脇に追いやられた。当然の悲しみ、近所の人々の弔問、葬儀の手配、そしてその間も続けなければならない宿の仕事で、私は船長のことを考える暇も、ましてや彼を恐れる暇もほとんどなかった。

翌朝、彼は確かに階下に下りてきて、いつも通り食事をとった。量は少なかったが、ラムはいつもより多かったのではないかと思う。バーから自分で注ぎ、顔をしかめて鼻を鳴らしていたので、誰も彼に逆らおうとはしなかった。葬儀の前夜、彼はいつものように酔っぱらっていた。そして、喪に服している家で、彼があの醜い古い船乗りの歌を歌い続けるのを聞くのは、衝撃的だった。しかし、彼は弱っていたものの、我々は皆、彼を死ぬほど恐れていたし、医者は何マイルも離れた場所での急患で突然呼び出され、父の死後、家の近くに来ることはなかった。船長は弱っていたと言ったが、実際、彼は体力を取り戻すどころか、むしろ弱っていくように見えた。彼は階段を上り下りし、談話室からバーへと行き来し、時には戸口から鼻を出して海の匂いを嗅いだ。移動する時は壁に掴まって体を支え、険しい山を登る人のように、速く苦しそうな呼吸をしていた。彼は特に私に話しかけることはなく、自分の打ち明け話をすっかり忘れてしまったのだと私は信じている。しかし、彼の気性はより移り気になり、体の弱さを考慮に入れても、以前よりも暴力的になっていた。酔うとカトラスを抜き、むき出しのままテーブルの前に置くという、不穏な癖がついていた。しかし、それでも彼は以前ほど人々に構わなくなり、自分の考えに閉じこもり、やや心ここにあらずといった様子だった。例えば一度、我々が非常に驚いたことに、彼は別の曲を口ずさみ始めた。それは、海に出る前に若い頃に覚えたに違いない、田舎の恋の歌のようなものだった。

そんな風に日々は過ぎていった。葬儀の翌日、凍えるような霧の深い、霜の降りる午後三時ごろ、私が戸口に立ち、父のことを悲しい思いで考えていた時、道に沿って誰かがゆっくりと近づいてくるのが見えた。彼は明らかに盲目だった。杖で前を叩き、目と鼻を覆う大きな緑色の目隠しをしていた。そして、老いか弱さのためか、背中が丸まっており、フードのついた巨大な古ぼけた海用のマントを着ていたため、まるで奇形のように見えた。人生でこれほど恐ろしい姿をした人物を見たことはなかった。彼は宿から少し離れたところで立ち止まり、奇妙な節回しの声で、目の前の空間に向かって呼びかけた。「どなたか親切な方、哀れな盲目の男に教えてはいただけませんか。祖国イングランドを慈悲深く守るために、尊い視力を失ったこの男が――そしてジョージ王に神のご加護を! ――今、この国のどこに、どのあたりにいるのかを。」

「ここは『ベンボー提督亭』です、ブラック・ヒル・コーブの」と私は言った。

「声が聞こえる」と彼は言った。「若い声だ。手を貸してはくれんかね、親切な若き友よ、そして中へ案内してくれ。」

私が手を差し出すと、その恐ろしく、物腰の柔らかい、目の見えない生き物は、万力のように一瞬で私の手を握りしめた。私はあまりに驚いて身を引こうともがいたが、盲目の男は腕の一振りで私をぐいと引き寄せた。

「さあ、小僧」と彼は言った。「船長のところへ連れて行け。」

「だめです」と私は言った。「本当に、私にはできません。」

「ほう」と彼は嘲笑した。「そうかい! まっすぐ連れて行け。さもないと腕をへし折るぞ。」

そう言うと、彼は私の腕をぐいと捻り、私は思わず叫び声を上げた。

「あなたのためを思って言っているんです。船長は以前の船長とは違います。カトラスを抜いて座っているんです。別の紳士が――」

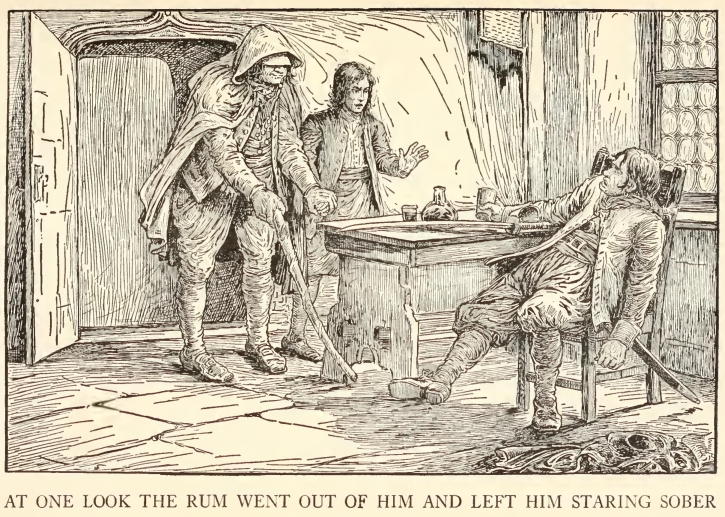

「さあ、歩け」と彼は遮った。私はあの盲目の男の声ほど、残酷で、冷たく、醜い声を聞いたことがなかった。その声は痛み以上に私を萎縮させ、私はすぐに彼に従い始めた。まっすぐ戸口を入り、談話室へと向かった。そこでは、病気の年老いた我らが海賊が、ラムに酔ってぼんやりと座っていた。盲目の男は私にぴったりと寄り添い、鉄のような片手で私を掴み、私が支えきれないほどの体重をかけてきた。「彼のところまでまっすぐ連れて行け。そして俺が見えたら、『ビル、友達が来たぞ』と叫べ。そうしないなら、こうしてやる」そう言って、彼は私をぐいと捻り、私は気を失うかと思った。あれやこれやで、私は盲目の物乞いを心底恐れ、船長への恐怖を忘れてしまった。談話室のドアを開けると、私は震える声で、彼に命じられた言葉を叫んだ。

哀れな船長は目を上げた。一目見るなり、ラムの酔いは吹き飛び、彼はしらふのまま呆然と見つめていた。その顔の表情は、恐怖というよりは、むしろ死病にかかった者のそれだった。彼は立ち上がろうとしたが、体にそれだけの力が残っていたとは思えない。

「ビル、そこに座っていろ」と物乞いは言った。「俺には見えんが、指一本動かせば聞こえる。用件は用件だ。左手を出せ。小僧、奴の左手首を掴んで、俺の右手の近くへ持ってこい。」

我々は二人とも、言われた通りに忠実に従った。そして私は、彼が杖を持っていた手の中から何かを船長の手のひらに移すのを見た。船長の手は、即座にそれを握りしめた。

「これで用は済んだ」と盲目の男は言った。その言葉と共に、彼は突然私を放し、信じられないほどの正確さと素早さで、談話室から道へと飛び出した。私がまだ呆然と立ち尽くしている間、彼の杖がコツ、コツ、コツと遠ざかっていく音が聞こえた。

私も船長も、我に返るまでにしばらくかかった。しかし、やがてほぼ同時に、私はまだ握っていた彼の手首を放し、彼は手を引き寄せて手のひらを鋭く見つめた。

「十時だ!」と彼は叫んだ。「六時間。まだ間に合う」。そう言って彼は跳ね起きた。

そうしたまさにその時、彼はよろめき、手を喉に当て、一瞬ふらついたかと思うと、奇妙な音を立てて、床にまっすぐ顔から倒れ込んだ。

私はすぐに駆け寄り、母を呼んだ。しかし、急いでもすべては無駄だった。船長は、雷のような脳卒中に襲われ、即死していた。不思議なことだが、私は確かにあの男が好きではなかった。最近は気の毒に思い始めてはいたが、彼が死んだのを見ると、わっと泣き出してしまった。それは私が知る二度目の死であり、最初の死の悲しみは、まだ私の心に生々しく残っていた。

第四章 衣装箱

私はもちろん、知っていることすべてを母に話すのに時間を無駄にはしなかった。もっと早く話すべきだったのかもしれない。そして我々は、自分たちが困難で危険な状況にあることにすぐに気づいた。あの男の金の一部――もし持っていたらの話だが――は、確かに我々に支払われるべきものだった。しかし、船長の船仲間たち、とりわけ私が目にした黒犬と盲目の物乞いの二人が、死んだ男の借金の支払いのために自分たちの獲物を手放すとは到底思えなかった。すぐに馬に乗ってライブシー博士のところへ行けという船長の命令に従えば、母を一人で無防備なまま残すことになり、それは考えられなかった。実際、我々のどちらかがこれ以上家にいることは不可能に思えた。台所の暖炉で石炭が崩れる音も、時計の時を刻む音さえもが、我々を不安にさせた。耳には、近所のあちこちから足音が近づいてくるように聞こえた。談話室の床に横たわる船長の死体と、あの忌まわしい盲目の物乞いが近くをうろつき、戻ってくる準備をしているという考えとの間で、ことわざに言うように、恐怖で肌が粟立つ瞬間があった。何かを早急に決めなければならず、我々はついに、一緒に隣の村へ助けを求めに行くことにした。言うが早いか、我々は頭も覆わず、暮れなずむ夕闇と凍える霧の中へとすぐに駆け出した。

その村は、見えないものの、次の入り江の向こう側、数百ヤードも離れていない場所にあった。そして、私を大いに勇気づけたのは、それが盲目の男が現れた方向とは反対で、彼がおそらく戻っていったであろう方向とも逆だったことだ。道中、我々は時々立ち止まって互いにしがみつき、耳を澄ませたが、時間はさほどかからなかった。しかし、異常な音は何も聞こえなかった――ただ、さざ波の低い音と、森の住人たちの鳴き声だけだった。

村に着いた時にはすでにろうそくの明かりが灯っており、家々の戸口や窓から漏れる黄色い光を見て、どれほど元気づけられたか、決して忘れないだろう。しかし、それが結局、その場所で得られそうな助けの最良の部分だったことが判明した。というのも――男なら恥を知れと思うだろうが――誰一人として、我々と一緒に「ベンボー提督亭」に戻ることに同意してくれる者はいなかったのだ。我々の苦境を語れば語るほど、男も女も子供も、ますます家の安全な場所に固執した。フリント船長の名前は、私には聞き慣れないものだったが、そこにいた何人かにはよく知られており、大きな恐怖をもたらした。それに、「ベンボー提督亭」の向こう側で野良仕事をしていた男たちの中には、道で何人かの見知らぬ男たちを見かけ、密輸業者だと思って逃げ出したことを思い出した者もいた。そして、少なくとも一人は、我々が「キットの穴」と呼ぶ場所で小さなラガー船を見たという。そもそも、船長の仲間であるというだけで、彼らを死ぬほど怖がらせるには十分だったのだ。そして、かいつまんで言えば、別の方向にあるライブシー博士のところまで馬を走らせる気のある者は何人かいたが、宿を守るのを手伝ってくれる者は一人もいなかった。

臆病は伝染すると言う。しかし一方で、議論は人を大いに勇気づけるものでもある。そして、それぞれが言い分を述べた後、母が彼らに向かって演説した。父を亡くした息子のものになるべき金を失うつもりはない、と彼女は宣言した。「もし、あなた方の誰も勇気がないのなら」と彼女は言った。「ジムと私にはあります。来た道を、私たちは戻ります。あなたたち、図体ばかり大きくて、臆病な男たちには感謝などしません。たとえ死ぬことになっても、あの箱を開けてみせます。それからクロスリーさん、その袋をお借りします。私たちの正当なお金を持って帰るために。」

もちろん、私は母と一緒に行くと言ったし、もちろん、皆が我々の無謀さに声を上げたが、それでもなお、我々と一緒に行こうとする男は一人もいなかった。彼らがしてくれたのは、襲われた場合に備えて装填済みのピストルを私に渡し、我々が戻る途中で追跡された場合に備えて鞍をつけた馬を用意しておくと約束することだけだった。そして、一人の若者が武装した助けを求めて、博士のところへ先行することになった。

この危険な冒険に、我々二人が寒い夜の中へと出発した時、私の心臓は高鳴っていた。満月が昇り始め、霧の上端から赤みがかって覗いており、それが我々の足を急がせた。我々が再び外に出る前に、あたりが昼間のように明るくなり、我々の出発が見張りの目に晒されることは明らかだったからだ。我々は生け垣に沿って、音を立てずに素早く滑るように進んだ。恐怖を増すようなものを見たり聞いたりすることはなく、ほっとしたことに、「ベンボー提督亭」のドアが我々の後ろで閉まった。

私はすぐに閂をかけ、我々は暗闇の中で、死んだ船長の体と共に家に二人きりで、しばらく息を切らして立っていた。それから母がバーでろうそくを手に入れ、互いの手を握り合いながら、談話室へと進んだ。彼は我々が残した時のまま、仰向けに、目を開き、片腕を伸ばして横たわっていた。

「ブラインドを下ろして、ジム」と母はささやいた。「外から見張っているかもしれないわ。さあ」私がそうすると、彼女は言った。「あれから鍵を取らなくちゃ。でも、誰がそれに触るっていうの!」彼女はその言葉を口にしながら、むせび泣くようだった。

すぐに私はひざまずいた。彼の手のすぐそばの床に、片面が黒く塗られた小さな丸い紙切れが落ちていた。これが「黒丸」に違いない。拾い上げてみると、裏側には実に丁寧で読みやすい字で、短い伝言が記されていた。「今夜十時までだ。」

「十時までだったんだ、母さん」私がそう言ったのと、古時計が時を打ち始めたのは同時だった。突然の音に私たちは心臓が飛び出るほど驚いたが、まだ六時だとわかり、ほっとした。

「さあ、ジム」と母が言った。「鍵よ。」

私は船長のポケットを次から次へと探った。いくつかの小銭、指貫、糸と太い針、端をかじられた葉巻、柄の曲がった鞘付きナイフ、懐中方位磁石、そして火口箱。それしか入っておらず、私は絶望的な気分になった。

「首に下げているんじゃないかしら」と母が言った。

強い嫌悪感を押し殺して、彼のシャツの襟元を引き裂くと、案の定、タールで汚れた紐が下がっていた。それを船長自身のナイフで切り取ると、鍵が見つかった。この勝利に私たちは希望に満ち、すぐさま二階へ駆け上がった。彼が長く寝泊まりし、到着した日からずっと例の箱が置かれているあの小部屋へ。

外見はどこにでもある船乗りの箱で、天板には熱した鉄ごてで頭文字「B」が焼き付けてあり、角は長年の手荒い扱いでいくらか潰れ、欠けていた。

「鍵をちょうだい」と母が言った。錠はひどく固かったが、母は瞬く間に鍵を回し、蓋を跳ね上げた。

中からはタバコとタールの強い匂いが立ち上ったが、一番上には丁寧にブラシがかけられ、折り畳まれた上等な服が一着あるだけだった。母によれば、一度も袖を通したことのない服らしかった。その下から、がらくたが次々と現れた。四分儀、ブリキのジョッキ、数本の棒状タバコ、見事なピストルが二丁、銀の延べ棒、古いスペイン製の懐中時計、その他ほとんど価値のない異国製の装身具、真鍮張りのコンパス一組、そして五つか六つの奇妙な西インド諸島の貝殻。なぜ彼が、罪を犯し、追われる放浪の人生で、こんな貝殻を持ち歩いていたのか、後になって私は何度も不思議に思ったものだ。

その時点では、銀の延べ棒と装身具以外に価値のあるものは見つからなかったが、どちらも私たちの目当てではなかった。その下には古いボート・クロークがあり、幾多の港の砂州で潮を浴びたのか、白く塩を吹いていた。母が焦れたようにそれを引き上げると、箱の底に最後の品々が姿を現した。油布で包まれた書類らしき束と、触れるとジャラリと金の音を立てるズック袋だった。

「あの悪党どもに、あたしが正直者だってことを見せてやるわ」と母は言った。「宿代はきっちりいただく。でも一銭たりとも余分には取らない。クロッスリー奥さんの袋を持っててちょうだい」。そう言うと母は、船長のツケの分だけ、船乗りの袋から私が持っている袋へと金貨を数え始めた。

それは長く骨の折れる作業だった。金貨はありとあらゆる国のもので、大きさもまちまちだったからだ。ダブロン金貨、ルイ金貨、ギニー金貨、八レアル銀貨、その他名前も知らない硬貨がごちゃ混ぜになっていた。その中でもギニー金貨は最も少なく、母が勘定できるのはこの硬貨だけだった。

半分ほど数え終えたとき、私ははっとして母の腕を押さえた。凍てつく静かな空気の中、心臓が口から飛び出そうな音が聞こえたのだ。凍った道を叩く、あの盲人の杖の音だった。私たちが息を殺している間にも、音はどんどん近づいてくる。やがて宿の扉を鋭く叩く音がし、ドアノブが回され、忌まわしい男が入ろうとしてかんぬきがガタガタと鳴るのが聞こえた。そして、内も外も長い沈黙に包まれた。ようやく杖の音が再び始まり、そして、言葉にできないほどの喜びと安堵の中、音はゆっくりと遠ざかり、やがて聞こえなくなった。

「母さん」と私は言った。「全部持って、早く行こう」。かんぬきが下りているのは怪しまれるに決まっている。そうなれば奴らが蜂の巣をつついたように押し寄せてくるだろう。かんぬきをかけておいてどれほど良かったか、あの恐ろしい盲人に出会ったことのない者にはわかるまい。

しかし母は、怯えきってはいたものの、宿代より一銭でも多く取ることを承知せず、かといってそれより少なく取ることも頑として受け入れなかった。まだ七時にもなっていない、時間はたっぷりある、自分には正当な権利があるのだからきっちり貰う、と母は言う。そうして私と言い争っていると、丘の向こうから低く短い口笛が聞こえてきた。それは、私たち二人にとって十分すぎる合図だった。

「今ある分だけいただくわ」母は飛び上がった。

「じゃあ僕は、勘定の足しにこれを」と、私は油布の包みを拾い上げた。

次の瞬間、私たちは空の箱のそばに蝋燭を残し、手探りで階段を下りていた。そしてさらに次の瞬間には、扉を開け、全力で逃げ出していた。まさに間一髪だった。霧は急速に晴れつつあり、両側の高台にはすでに月が煌々と輝いていた。ただ、谷間の底と宿屋の扉の周りだけが、薄いヴェールに覆われ、私たちの逃走の第一歩を隠してくれていた。村までの道のりの半分にも満たない、丘の麓を少し過ぎたあたりで、私たちは月光の下に姿を晒さねばならないだろう。それだけではなかった。複数の人間が走ってくる足音がすでに耳に届き、振り返ると、揺れ動く光が急速に近づいてくるのが見えた。誰かが提灯を持っているのだ。

「ジム」母が突然言った。「お金を持って、先にお逃げ。あたし、もう倒れそう。」

これで二人ともおしまいだ、と私は思った。近所の人々の臆病さをどれほど呪ったことか。哀れな母の、その正直さと欲深さ、さっきまでの無謀さと今の弱さをどれほど責めたことか。幸いにも、私たちは小さな橋のたもとにいた。よろめく母を土手際まで支えていくと、案の定、母はため息をついて私の肩に崩れ落ちた。どうやってそんな力が出たのか自分でもわからないし、かなり手荒だったとは思うが、なんとか母を土手の下、橋のアーチの陰まで引きずり込んだ。橋桁が低く、這って進むのがやっとだったので、それ以上は動かせなかった。私たちはそこでじっとしているしかなかった。母はほとんど無防備に体を晒し、二人とも宿屋から声が聞こえるほどの距離にいた。

第五章 盲人の最期

ある意味で、私の好奇心は恐怖に勝っていた。じっとしていることなどできず、再び土手を這い上がり、エニシダの茂みに頭を隠して、宿の前の道を見渡せる場所を確保した。場所を定めた途端、敵が現れ始めた。七、八人、いずれも必死の形相で走ってくる。足音はばらばらで、提灯を持った男が数歩先を行っていた。三人の男が手を取り合って走っていた。霧ごしにも、その真ん中にいるのがあの盲目の物乞いだとわかった。次の瞬間、彼の声が私の推測が正しいことを証明した。

「ドアをぶち破れ!」と彼が叫んだ。

「へい、へい、親分!」と二、三人が応え、「ベンボー提督亭」に殺到した。提灯持ちもそれに続く。そして彼らが立ち止まり、ひそひそと何かを話しているのが聞こえた。ドアが開いていることに驚いたようだった。しかし、その静寂は短かった。盲人が再び命令を下したのだ。その声は先ほどより大きく、甲高くなっていた。焦りと怒りに燃えているかのようだった。

「入れ、入れ、中へ入れ!」と彼は叫び、ぐずぐずしている部下たちを罵った。

四、五人がすぐに従い、二人だけが恐ろしい物乞いとともに道に残った。一瞬の間があり、驚きの叫び声が聞こえ、そして家の中から「ビルが死んでるぞ」と叫ぶ声がした。

しかし盲人は、またしても彼らの遅さを罵った。

「この腰抜けども、何人かそいつを調べろ。残りは二階だ、箱を探せ」と彼は叫んだ。

古い階段をドタドタと駆け上がる音が聞こえ、家全体が揺れているようだった。その直後、新たな驚きの声が上がった。船長の部屋の窓が、ガラスの割れる音とともに乱暴に開け放たれ、一人の男が月光の中に上半身を乗り出し、下の道にいる盲目の物乞いに向かって叫んだ。

「ピュー」と男は叫んだ。「先を越されたぜ。誰かが箱の中身をひっくり返していやがる。」

「そいつはあるのか?」とピューが怒鳴った。

「金ならある。」

盲人は金を罵った。

「フリントの拳のことだ」と彼は叫んだ。

「どこにも見当たらねえ」と男は答えた。

「おい、下にいるやつ、ビルは持っているか?」と盲人が再び叫んだ。

すると、おそらく下に残って船長の体を調べていたであろうもう一人の男が、宿屋の戸口に現れた。「ビルはもう調べられた後だ」と彼は言った。「何も残っちゃいねえ。」

「宿屋の連中の仕業だ。あの小僧だ。奴の目玉をえぐり出しておくんだった!」と盲人のピューが叫んだ。「さっきまではいたはずだ。俺が試したときはドアにかんぬきがかかっていた。散れ、野郎ども、奴らを見つけ出せ。」

「確かに、明かりをここに置いていったぜ」と窓の男が言った。

「散って奴らを探せ! 家を隅々までひっくり返せ!」ピューは杖で道を叩きながら、繰り返し叫んだ。

それから宿中で大騒ぎが始まった。重い足音が走り回り、家具がひっくり返され、ドアが蹴破られ、その音は岩壁にまで反響した。やがて男たちが一人、また一人と道に出てきて、我々がどこにも見つからないと報告した。そして、死んだ船長の金の前で私と母を脅かしたのと同じ口笛が、再び夜の闇にはっきりと響いた。ただし、今度は二度繰り返された。私はそれを、いわば盲人が襲撃のために部下を呼び集める合図だと思っていたが、そうではなかった。村の方角の丘の中腹からの合図であり、海賊たちの様子からして、危険の接近を知らせる警告だったのだ。

「またダークだ」と一人が言った。「二回だ! ずらかるぞ、お前ら。」

「ずらかるだと、この腰抜けが!」とピューが叫んだ。「ダークは最初から馬鹿で臆病者だ。あんな奴の言うことなど気にするな。奴らはすぐ近くだ、遠くへは行けん。もう手に入れたも同然だ。散って探せ、この犬どもめ! ああ、ちくしょう」と彼は叫んだ。「俺に目さえあれば!」

この訴えはいくらか効果があったようで、二人の男が材木のあたりをあちこち探し始めたが、私の目には、それは気のない様子で、常に自分の身の危険を気にしているように見えた。残りの者たちは道の上で決心がつかずに突っ立っていた。

「何千ポンドもの大金が目の前にあるというのに、この馬鹿どもはぐずぐずしおって! そいつを見つけさえすれば王様のように金持ちになれるんだぞ。ここにあるとわかっていながら、こそこそ突っ立っているだけか。お前らの中にはビルに立ち向かう勇気のあった奴は一人もいなかった。だが俺はやったんだぞ、この盲目の俺がな! それなのにお前らのせいでこの好機を逃すというのか! 馬車を乗り回せるはずの俺が、ラム酒をせびる哀れな這いずり回る乞食になれというのか! ビスケットの中のゾウムシほどの度胸でもあれば、まだ奴らを捕まえられるはずだ。」

「ちくしょう、ピュー、ダブロン金貨は手に入れたじゃねえか!」と一人が不平を言った。

「例のブツはどこかに隠したのかもしれん」と別の男が言った。「ギニー金貨[訳注:ジョージ王の肖像が描かれていたためこう呼ばれる]を持って、ここでわめくのはやめろ、ピュー。」

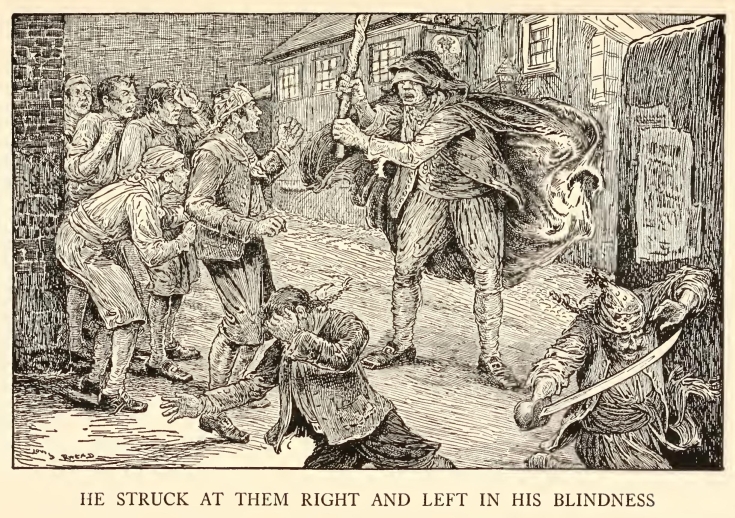

まさに「わめく」という言葉がぴったりだった。これらの反論にピューの怒りは頂点に達し、ついに激情が理性を完全に圧倒した。彼は盲目のまま手当たり次第に部下たちを打ち、その杖は一人ならず重い音を立てて当たった。

今度は部下たちが、この盲目の悪党を罵り返し、恐ろしい言葉で脅し、杖を掴んで彼の手から奪い取ろうとしたが無駄だった。

この仲間割れが私たちを救った。彼らがまだ言い争っている最中に、村の方角の丘の上から別の音が聞こえてきたのだ。馬が疾走してくる蹄の音だった。ほぼ同時に、生け垣の方からピストルの閃光と発砲音が響いた。それが最後の危険信号だったのは明らかで、海賊たちは一斉に踵を返し、四方八方に散っていった。一人は入り江に沿って海へ、一人は丘を斜めに横切って、という具合に。半分のうちに、ピューを除いて彼らの姿は影も形もなくなった。彼らがピューを見捨てたのは、純粋なパニックからか、あるいは彼の悪態や暴力への復讐か、私にはわからない。しかし彼は一人取り残され、狂乱状態で道をあちこち杖で叩き、手探りで仲間を呼び続けていた。ついに彼は道を間違え、私のすぐそばを通り過ぎ、村の方へと数歩走った。「ジョニー、黒犬、ダーク」などと仲間たちの名前を叫びながら。「おい、この老いぼれのピューを置いていかないでくれ、仲間だろ、このピューを!」

その時、馬の蹄の音が丘の頂上に達し、四、五人の騎手が月光の中に姿を現し、全速力で坂を駆け下りてきた。

これを見てピューは自分の過ちに気づき、悲鳴を上げて向きを変え、溝に向かってまっすぐ走って転がり落ちた。しかし彼は一瞬で立ち上がり、今や完全に方向感覚を失って、迫りくる馬群の先頭の馬の真下へと突進した。

騎手は彼を助けようとしたが、無駄だった。夜の闇に甲高い叫び声を響かせ、ピューは倒れた。四本の蹄が彼を踏みつけ、蹴散らして通り過ぎた。彼は横向きに倒れ、やがてうつ伏せに崩れると、二度と動かなかった。

私は飛び上がって騎手たちに声をかけた。彼らはこの事故に肝を冷やし、ちょうど馬を止めるところだった。すぐに彼らの正体がわかった。一人、他の者たちから遅れて走っていたのは、村からライブシー先生のところへ使いに行った少年だった。残りは税関吏で、少年が途中で出会い、機転を利かせて一緒に戻ってきたのだった。キットの入り江に停泊していた小型帆船の情報がダンス治安官の耳に入り、その夜、我々のいる方角へ彼を向かわせたのだ。この偶然のおかげで、母と私は死を免れたのである。

ピューは死んでいた。完全に息絶えていた。母の方は、村まで運んで冷たい水と気付け薬を嗅がせるとすぐに意識を取り戻し、恐怖に震えてはいたものの、別状はなかった。ただ、宿代の残りをしきりに嘆いてはいたが。その間、治安官はできる限りの速さでキットの入り江へと馬を走らせた。しかし部下たちは馬から降り、馬を引いたり、時には支えたりしながら、常に伏兵を警戒して谷間を手探りで下りていかねばならなかった。そのため、彼らが入り江に着いたときには、小型帆船はすでに出航していたのも無理はなかった。まだ岸の近くではあったが。治安官が船に呼びかけると、声が返ってきた。「月明かりから出ろ、さもないと鉛玉を食らうぞ」。同時に、弾丸が彼の腕のすぐそばをかすめていった。まもなく、船は岬を回り、姿を消した。ダンス氏は、彼自身の言葉を借りれば「陸に上がった魚のように」そこに立ち尽くし、B――の町へ部下を一人派遣してカッター船に警告するのが精一杯だった。「もっとも」と彼は言った。「そんなものは気休めにしかならん。奴らはまんまと逃げおおせた。これで一件落着だ。ただ」と彼は付け加えた。「ピューの旦那の鼻を明かせたのは愉快だったがね」。この時までに、彼は私の話を聞いていたのだ。

私は彼と一緒に「ベンボー提督亭」に戻った。家の中の惨状は想像を絶するものだった。私と母を血眼になって探すうちに、連中は時計さえもなぎ倒していた。実際に盗られたものは船長の金袋とレジの小銭だけだったが、私たちが破産したことは一目でわかった。ダンス氏には状況がまったく理解できなかった。

「金は奴らが持っていったんだろう? ではホーキンズ君、一体全体、奴らは何を探していたんだ? もっと金か、そうかね?」

「いえ、お金ではないと思います」と私は答えた。「実を言うと、その品物は僕が胸のポケットに持っているはずです。そして、正直に申し上げますと、これを安全な場所に預けたいのです。」

「もちろんだ、少年。その通りだ」と彼は言った。「よければ私が預かろう。」

「できれば、ライブシー先生に……」と私は言いかけた。

「その通りだ」と彼は陽気に遮った。「まったくもってその通り。あの方は紳士であり、治安判事でもある。そういえば、私もあの方か郷士殿のところへ馬を走らせて報告せねばならん。結局のところ、ピューの旦那は死んだ。残念だとは思わんが、死んだことには変わりない。そうなると、連中は国王陛下の税関吏に罪をなすりつけようとするだろうからな。そうだ、ホーキンズ君、よかったら君も一緒に連れて行ってやろう。」

私はその申し出に心から感謝し、馬のいる村まで一緒に歩いて戻った。私が母に目的を告げる頃には、一行は皆、馬上の人となっていた。

「ドッガー」とダンス氏が言った。「お前の馬は良い馬だ。この子を後ろに乗せてやれ。」

ドッガーのベルトにしがみついて私が馬にまたがると、治安官が号令をかけ、一行は弾むような速足でライブシー先生の家へと向かった。

第六章 船長の書類

私たちは道中ずっと馬を飛ばし、ライブシー先生の家の前に着いた。家の正面は真っ暗だった。

ダンス氏に飛び降りてドアを叩くように言われ、ドッガーが鐙に足をかけるのを手伝ってくれた。ドアはほとんどすぐに女中が開けてくれた。

「ライブシー先生はいらっしゃいますか?」と私は尋ねた。

いいえ、と彼女は答えた。午後に一度お戻りになりましたが、郷士様のお屋敷へ夕食と夜を過ごしにお出かけになりました、と。

「ではそちらへ向かうとしよう、諸君」とダンス氏が言った。

今度は距離が短かったので、私は馬には乗らず、ドッガーの鐙革につかまって走った。門番小屋の門をくぐり、葉の落ちた、月明かりに照らされた長い並木道を抜けると、両側に広大な古い庭園を見下ろす白亜の屋敷が見えてきた。ここでダンス氏は馬から降り、私を連れて、一言断ると家の中へ通された。

召使いは私たちをマット敷きの廊下へと案内し、その突き当たりにある大きな書斎へと通してくれた。そこは壁一面に本棚が並び、その上には胸像が置かれていた。郷士殿とライブシー先生は、明るく燃える暖炉を挟んで両側に座り、パイプを手にしていた。

郷士殿をこんなに間近で見たのは初めてだった。身長は六フィートを超す長身で、それにふさわしく肩幅も広く、顔つきは無骨で飾り気がなかった。長旅で日に焼け、赤らみ、深いしわが刻まれている。眉は非常に黒く、よく動いた。それが彼に、気難しそうというよりは、短気で誇り高いといった印象を与えていた。

「入れ、ダンス君」と彼は、実に堂々と、そして少し見下したように言った。

「こんばんは、ダンス君」と先生は頷きながら言った。「そして、こんばんは、ジム君。何の用かね?」

治安官は背筋を伸ばして直立し、暗唱でもするかのように事の次第を語った。二人の紳士が身を乗り出し、顔を見合わせ、驚きと興味のあまりパイプを吸うのも忘れている様子は、実に見ものだった。母が宿屋へ引き返した話を聞くと、ライブシー先生は思わず自分の腿を叩き、郷士殿は「ブラボー!」と叫んで、長いパイプを暖炉の格子にぶつけて折ってしまった。話が終わるずっと前から、トレローニー郷士(ご記憶だろうが、それが郷士殿の名前だ)は席を立ち、部屋の中を大股で歩き回っていた。先生の方は、話をよく聞こうとでもいうように、白粉をはたいたかつらを外し、短く刈り込んだ黒髪の頭を晒して座っていたが、その姿は実におかしなものだった。

やがてダンス氏が話を終えた。「ダンス君」と郷士殿が言った。「君は実に立派な男だ。そして、あの真っ黒で極悪非道なならず者を馬で轢き殺したことについては、ゴキブリを踏み潰すのと同じく、美徳の行いと見なすぞ、君。このホーキンズ少年は切り札のようだ。ホーキンズ君、そこのベルを鳴らしてくれたまえ。ダンス君にエールを一杯やらねば。」

「それで、ジム君」と先生が言った。「君が、奴らが探していた物を持っているのだね?」

「はい、これです」と言って、私は油布の包みを彼に渡した。

先生はそれを隅々まで眺め、指がそれを開きたくてうずうずしているようだったが、そうはせず、静かに上着のポケットにしまった。

「郷士殿」と先生は言った。「ダンス君はエールを飲み終えたら、無論、国王陛下の公務に戻らねばなりません。しかし、ジム・ホーキンズ君は今夜、私の家に泊めていくつもりです。そして、もしよろしければ、冷たいパイを持ってこさせて、彼に夕食をとらせてはいかがでしょう。」

「君の好きなようにしたまえ、ライブシー」と郷士殿は言った。「ホーキンズ君は冷たいパイ以上のものに値する働きをした。」

そこで大きな鳩のパイが運ばれてきてサイドテーブルに置かれ、私は腹一杯の夕食にありついた。腹ペコだったのだ。その間、ダンス氏はさらに称賛の言葉を浴び、やがて退出していった。

「さて、郷士殿」と先生が言った。

「さて、ライブシー」と郷士殿が同じ息で言った。

「一人ずつ、一人ずつ」とライブシー先生は笑った。「このフリントという男のことはお聞き及びでしょうな?」

「聞いたことがあるか、だと!」と郷士殿は叫んだ。「聞いたことがあるか、ですと! 奴は海に出た中でも最も血に飢えた海賊でしたぞ。黒髭など、フリントに比べれば赤子同然だ。スペイン人どもは奴を途方もなく恐れていて、申し上げますが、私は時々、奴が英国人であることを誇りに思ったほどです。この目で奴の船の帆をトリニダード沖で見たことがあります。私が乗っていた船の、ラム酒樽から生まれたような臆病者の船長は、引き返しましたぞ。引き返したのです、ポート・オブ・スペインへと!」

「ふむ、私もイギリスで彼の噂は聞いたことがあります」と先生は言った。「しかし問題は、彼が金を持っていたかどうかです。」

「金!」と郷士殿は叫んだ。「話を聞いていなかったのですか? あの悪党どもが金以外の何を狙うというのです? 金以外の何を気にかけるというのです? 金のためでなければ、あのろくでなしどもが命を懸けるものがありますか?」

「それはすぐにわかるでしょう」と先生は答えた。「しかし、あなたはあまりに血の気が多くて大声で叫ぶものだから、私が口を挟む隙がない。私が知りたいのはこれです。仮に、私のこのポケットに、フリントが財宝を埋めた場所への手がかりがあったとして、その財宝はかなりの額になるのでしょうか?」

「額、ですと!」と郷士殿は叫んだ。「こうなりますぞ。もし我々がその手がかりとやらを手に入れたなら、私はブリストルの港で船を仕立て、あなたとホーキンズ君を乗せていく。そして一年かかろうとも、その財宝を手に入れてみせます。」

「よろしい」と先生は言った。「では、ジム君がよければ、包みを開けましょう」。そして彼はそれを目の前のテーブルに置いた。

包みは縫い合わされており、先生は道具箱を取り出して医療用のはさみで縫い目を切らねばならなかった。中には二つのものが入っていた。一冊の本と、封をされた一枚の紙だ。

「まず、本から見てみましょう」と先生は言った。

郷士殿と私は、先生が本を開くのを肩越しに覗き込んでいた。ライブシー先生が、食事をしていたサイドテーブルからこちらへ来て、探索の楽しみを分かち合おうと親切に合図してくれたのだ。最初のページには、ペンを持った人間が退屈しのぎか練習で書いたような、走り書きがいくつかあるだけだった。一つは入れ墨と同じ「ビリー・ボーンズのお気に入り」。それから「航海士、W・ボーンズ氏」、「ラムはもうごめんだ」、「パーム・キー沖で奴はそれを手に入れた」、その他、ほとんどが単語で意味の通らない断片的な言葉がいくつかあった。いったい誰が「それを手に入れた」のか、そして彼が手に入れた「それ」とは何なのか、私は不思議に思わずにはいられなかった。背中にナイフでも突き立てられたのかもしれない。

「ここには大した情報はないようですな」とライブシー先生はページをめくりながら言った。

次の十数ページは、奇妙な記録で埋め尽くされていた。行の一方には日付、もう一方には金額が記されており、普通の帳簿のようだったが、説明書きの代わりに、二つの間には様々な数の十字が記されているだけだった。例えば、一七四五年六月十二日には、七十ポンドという金額が誰かに支払われるべきであったようだが、その理由を説明するものは六つの十字だけだった。いくつかの場合には、確かに「カラカス沖」のように地名が書き加えられていたり、「六十二度十七分二十秒、十九度二分四十秒」のように緯度経度が記されているだけだったりした。

記録は二十年近くに及び、個々の金額は時とともに大きくなっていた。そして最後には、五、六度計算を間違えた末に総額が算出され、「ボーンズ、奴の山分け分」という言葉が書き添えられていた。

「これではさっぱり意味がわかりませんな」とライブシー先生は言った。

「真昼の太陽のように明白ですぞ」と郷士殿は叫んだ。「これはあの腹黒い犬畜生の帳簿です。この十字は、奴らが沈めたか略奪した船や町の名を表している。金額はあの悪党の分け前で、曖昧さを恐れた場合には、ご覧の通り、より明確なことを書き加えている。『カラカス沖』、ほら、ここで不運な船が襲われたのです。その船に乗っていた哀れな魂に神の御加護を。とうの昔に海の藻屑でしょうがな。」

「その通り!」と先生は言った。「旅慣れた方は違いますな。その通り! そしてご覧なさい、彼の地位が上がるにつれて金額も増えている。」

その本には他に、終わりの方の白紙のページにいくつかの場所の方位が記されているのと、フランス、イギリス、スペインの通貨を共通の価値に換算するための表があるくらいだった。

「抜け目のない男だ!」と先生は叫んだ。「騙されるような男ではなかったようですな。」

「そして今度は」と郷士殿が言った。「もう一つの方を。」

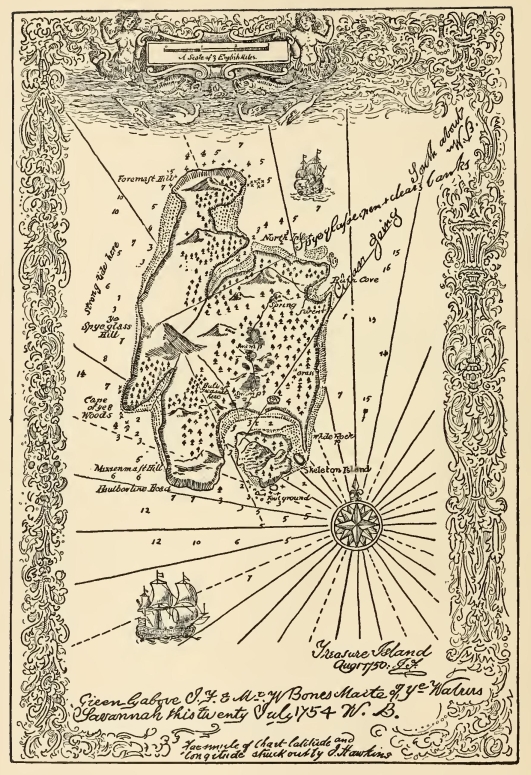

紙は数か所、封蝋の代わりに指貫で封がしてあった。おそらく、私が船長のポケットで見つけたあの指貫だろう。先生が慎重に封を開けると、中から一枚の地図が滑り落ちた。ある島の地図で、緯度経度、水深、丘や湾や入り江の名前など、船を安全に停泊させるために必要なあらゆる詳細が記されていた。島の大きさは長さ約九マイル、幅五マイル。形は、言うなれば、でっぷりとした竜が立ち上がったような姿で、陸に囲まれた立派な港が二つあり、中央には「遠眼鏡山」と記された丘があった。後から書き加えられたものがいくつかあったが、何よりも目立ったのは、赤いインクで書かれた三つの十字だった。二つは島の北部に、一つは南西部に。そして最後の十字のそばには、同じ赤いインクで、船長の震えるような字とは全く違う、小さく整った文字でこう書かれていた。「財宝の大部分はここに。」

裏には同じ筆跡で、さらなる情報が記されていた。

高い木、遠眼鏡山の肩、北北東よりやや北へ。

骸骨島、東南東微東。

十フィート。

銀の延べ棒は北の隠し場所にある。東の小山の尾根筋をたどり、顔のある黒い岩から南へ十ファゾム。

武器は砂丘にあり、見つけやすい。北の入り江の岬の北端、東より四分の一北。

J.F.

書かれていたのはそれだけだった。短く、私には意味不明だったが、郷士殿とライブシー先生を歓喜で満たすには十分だった。

「ライブシー」と郷士殿が言った。「君はこんなつまらん医者の仕事は即刻やめるんだ。私は明日ブリストルへ発つ。三週間もすれば、いや三週間! 二週間だ、十日で! 最高の船と、イギリスで選りすぐりの船員を手に入れてみせるぞ。ホーキンズ君は給仕係として来てもらおう。君は立派な給仕係になるぞ、ホーキンズ君。君、ライブシーは船医、私は提督だ。レッドルースとジョイスとハンターも連れて行く。順風に恵まれ、航海は素早く、場所を見つけるのに何の苦労もないだろう。そして手に入れた金で、食って、転げ回って、水切りでもして、未来永劫遊び暮らすのだ。」

「トレローニー」と先生が言った。「あなたと一緒に行きましょう。そして私が保証しますが、ジム君も行きます。この事業の誉れとなるでしょう。ただ一人、私が恐れている男がいます。」

「それは誰ですかな?」と郷士殿は叫んだ。「その犬の名を言いたまえ!」

「あなたです」と先生は答えた。「あなたはおしゃべりが過ぎる。この書類のことを知っているのは我々だけではない。今夜宿屋を襲った連中、あれは間違いなく大胆で命知らずの輩だ。そして船に残っていた者たち、さらに言えば、近くにいるであろう他の仲間たちも、皆、何が何でもあの金を手に入れようと躍起になっている。船出するまでは、我々は誰も一人で行動してはならない。ジム君と私は当分一緒に行動します。あなたはブリストルへ行く際、ジョイスとハンターを連れて行きなさい。そして、最初から最後まで、我々の誰も、見つけたものについて一言も漏らしてはなりません。」

「ライブシー」と郷士殿は答えた。「君の言うことはいつも正しい。私は墓場のように口を閉ざそう。」

第二部 海のコック

第七章 ブリストルへ

船出の準備が整うまでには、郷士殿が想像していたよりも長い時間がかかった。そして、最初の計画はどれ一つとして、ライブシー先生が私をそばに置いておくという計画でさえ、思い通りには進まなかった。先生は自分の診療所を引き継ぐ医者を探しにロンドンへ行かねばならなくなり、郷士殿はブリストルで多忙を極め、私はといえば、年老いた森番のレッドルースの世話になりながら、ほとんど囚人のように屋敷で暮らしていた。しかし心は海の夢と、見知らぬ島や冒険への甘美な期待で満ち溢れていた。私は何時間も地図に見入り、その細部をすべて記憶に焼き付けた。家政婦の部屋の暖炉のそばに座り、私は想像の中で、ありとあらゆる方角からあの島に近づいた。島の隅々まで探検し、遠眼鏡山と呼ばれるあの高い丘に千回も登り、その頂上から、刻々と変わる素晴らしい眺めを楽しんだ。時には島が野蛮人で溢れ、彼らと戦い、またある時には私たちを狩る危険な動物でいっぱいになった。しかし、どんな空想の中でも、私たちの実際の冒険ほど奇妙で悲劇的な出来事は思い浮かばなかった。

そうして数週間が過ぎたある晴れた日、ライブシー先生宛に一通の手紙が届いた。そこには「ご不在の場合は、トム・レッドルースまたは若きホーキンズが開封のこと」と追記されていた。この命令に従い、私たちは、いや、むしろ私が、以下の重要な知らせを見つけた。森番は活字以外のものを読むのは苦手だったのだ。

ブリストル、「古い錨亭」にて、一七――年三月一日

親愛なるライブシーへ

君が屋敷にいるのか、まだロンドンにいるのかわからんので、この手紙を両方の場所へ送る。

船は購入し、艤装も済んだ。すでに出航準備を整え、碇を下ろしている。これほど見事なスクーナーは想像もできまい。子供でも操縦できそうな船だ。二百トン、船名はヒスパニオーラ号。

旧友のブランディ氏を通して手に入れたのだが、彼は終始、驚くべき切り札となってくれた。この見上げた男は文字通り私のために身を粉にして働き、そして、我々が目指す港のことを、つまり財宝のことを聞きつけるや、ブリストルの誰もがそうだったと言っていい。

「レッドルースさん」私は手紙を読むのを中断して言った。「ライブシー先生はこれを快く思わないでしょう。郷士様は、結局、喋ってしまったんですね。」

「まあ、誰にそれ以上の権利があるってんだ?」と森番は唸った。「郷士様がライブシー先生のために口を利いちゃいけねえなんて、おかしな話だぜ。」

そこで私は口を挟むのをやめ、まっすぐ読み進めた。

ブランディ氏自身がヒスパニオーラ号を見つけ、実に見事な手腕で、ただ同然の値段で手に入れてくれた。ブリストルにはブランディ氏に対して途方もない偏見を抱く連中がいる。彼らは、この正直者が金のためなら何でもするとか、ヒスパニオーラ号は元々彼のもので、法外な値段で私に売りつけただのと言いふらしている。全くもって見え透いた中傷だ。しかし、彼らの誰一人として、この船の素晴らしさを否定する勇気はない。

ここまでは順調だった。作業員たち、つまり索具職人やら何やらが、実にいらいらするほど仕事が遅かったのは確かだが、それも時が解決してくれた。私を悩ませたのは船員だった。

原住民や海賊、あるいは憎きフランス人に備え、二十人ほどの男が欲しかったのだが、半ダースを見つけるのさえ悪魔のように骨が折れた。そんな時、実に驚くべき幸運が、私が必要としていたまさにその男を連れてきてくれたのだ。

私が波止場に立っていると、全くの偶然から、彼と話すことになった。聞けば、彼は年老いた船乗りで、酒場を経営し、ブリストルの船乗りは皆知っているとのこと。陸で健康を損ね、再び海へ出るためにコックの良い仕事を探していると言う。その朝は、潮の香りを嗅ぎにびっこを引きながらここまで来たのだと。

私は途方もなく心を動かされた。君もそうだったろう。そして純粋な同情から、その場で彼を船のコックとして雇った。ロング・ジョン・シルバーという名で、片足を失っている。しかし私はそれを推薦状と見なした。不滅のホーク提督のもと、国のために戦って失ったのだからな。彼には恩給がないのだ、ライブシー。我々が生きるこの忌まわしい時代を想像してみたまえ!

さて、私は一人のコックを見つけただけだと思っていたが、それは船員一同を発見したも同然だった。シルバーと私とで、数日のうちに、想像を絶するほど屈強な古参の船乗りたちの一団を集めることができた。見た目は良くないが、その顔つきからして、実に不屈の精神を持つ連中だ。断言するが、我々はフリゲート艦とだって戦えるぞ。

ロング・ジョンは、私がすでに雇っていた六、七人のうち二人を追い払ってさえくれた。彼らは、重要な冒険において我々が恐れねばならない、まさにあの手の陸の若造どもだと、彼は一瞬で見抜いたのだ。

私は最高の健康と気分だ。牛のように食い、木のように眠る。しかし、我が古参の船乗りたちがキャプスタンの周りを歩き回る足音を聞くまでは、一瞬たりとも心は休まらない。いざ海へ! 財宝なんぞくそくらえだ! 私の頭を狂わせたのは、海の栄光なのだ。さあ、ライブシー、すぐに来てくれ。私を尊敬するなら、一時間たりとも無駄にするな。

若きホーキンズ君は、レッドルースを護衛につけて、すぐに母親に会いに行かせたまえ。そして二人とも、全速力でブリストルへ来るように。

ジョン・トレローニー

追伸 ―― ブランディ氏が、我々が八月末までに戻らねば僚船を送ってくれることになっているのだが、その彼が航海長に素晴らしい男を見つけてくれたことを言い忘れていた。堅物なのが残念だが、他の点では宝のような男だ。ロング・ジョン・シルバーは、アローという名の、非常に有能な男を航海士として発掘してくれた。水夫長もいるのだぞ、ライブシー。だから、この素晴らしきヒスパニオーラ号では、万事、軍艦流に進められるだろう。

シルバーが資産家だということも言い忘れていた。彼が銀行口座を持ち、一度も当座貸越をしたことがないのを、私は自分の目で確かめている。彼は妻に宿屋の経営を任せている。そして彼女が有色人種の女性であることから、君と私のような年老いた独身者が、彼を再び放浪の旅へと駆り立てているのは、健康と同じくらい、その妻の存在もあるのではないかと推測するのも許されるだろう。

J. T.

再追伸 ―― ホーキンズ君は母君のもとで一晩過ごしてよろしい。

J. T.

この手紙が私をどれほどの興奮に陥れたか、想像がつくだろう。私は嬉しさのあまり、半ば我を忘れていた。そして、もし私が誰かを軽蔑したことがあるとすれば、それはぶつぶつと不平を言い、嘆くことしかできない年老いたトム・レッドルースだった。下っ端の森番たちなら誰でも喜んで彼と代わっただろうが、それは郷士殿のお気に召さなかった。そして郷士殿の意向は、彼らの間では法律のようなものだった。年老いたレッドルース以外には、不平を言うことさえも敢えてする者はいなかった。

翌朝、彼と私は徒歩で「ベンボー提督亭」へと向かった。そこで私は、母が元気でいるのを見て安心した。長い間、あれほどの厄介の種だった船長は、悪人が騒ぎを起こすことのない場所へと旅立っていた。郷士様がすべてを修理させ、客間と看板を塗り直し、いくつか家具も追加してくれていた。中でも、酒場の母のために美しい肘掛け椅子が用意されていた。私が留守の間、人手に困らないようにと、見習いの少年も見つけてくれていた。

その少年を見て、私は初めて自分の状況を理解した。その瞬間まで、私は目の前の冒険のことばかり考え、後にする家のことなど全く頭になかった。しかし今、私の代わりに母のそばにいるこの不器用な見知らぬ少年を見て、私は初めて涙がこみ上げてきた。私はこの少年につらく当たったと思う。彼は仕事に不慣れだったので、私が間違いを正したり、やり込めたりする機会はいくらでもあり、私はためらうことなくそれを利用したのだ。

夜が明け、翌日の昼食後、レッドルースと私は再び道を歩き始めた。私は母に、そして生まれた時から住んでいた入り江に、そして愛する古き「ベンボー提督亭」に別れを告げた。もっとも、塗り直されてからは、それほど愛着はなくなっていたが。最後に心に浮かんだのは、三角帽をかぶり、刀傷のある頬をし、古い真鍮の望遠鏡を持って、何度も浜辺を闊歩していたあの船長のことだった。次の瞬間、私たちは角を曲がり、私の家は見えなくなった。

夕暮れ時、荒野の「ロイヤル・ジョージ亭」で郵便馬車が私たちを拾った。私はレッドルースと太った老紳士の間に挟まれていた。速い動きと冷たい夜気にもかかわらず、私は最初からうとうとし、そして駅馬車区間を次から次へと、丘を上り谷を下る間、丸太のように眠りこけていたに違いない。ついに脇腹を突かれて目を覚ますと、私たちは街路に面した大きな建物の前で止まっており、夜はとっくに明けていた。

「どこですか?」と私は尋ねた。

「ブリストルだ」とトムは言った。「降りろ。」

トレローニー郷士は、スクーナーの作業を監督するため、波止場のずっと奥にある宿屋に滞在していた。私たちはそこまで歩いていかねばならなかった。道は、私にとってこの上ない喜びだったが、埠頭に沿っており、あらゆる大きさ、帆装、国籍の無数の船が並んでいた。ある船では船乗りたちが歌いながら仕事をし、別の船では男たちが私の頭上はるか高く、蜘蛛の糸ほどにしか見えない綱にぶら下がっていた。私は生涯、海岸で暮らしてきたが、それまで海に近づいたことなど一度もなかったように思えた。タールと塩の匂いは新鮮だった。遠い大洋を渡ってきたであろう、実に素晴らしい船首像を見た。それに、耳に輪をはめ、髭を巻き毛にし、タールで固めたお下げ髪をし、威張って不器用に歩く多くの老船乗りたちも見た。もし同じ数の王様や大司教を見たとしても、これほど嬉しくはなかっただろう。

そして私自身が海へ出るのだ。スクーナー船で、笛を吹く水夫長と、お下げ髪で歌う船乗りたちと一緒に。未知の島を目指し、埋められた財宝を探しに、海へ!

私がまだこの楽しい夢の中にいると、私たちは突然大きな宿屋の前に出て、トレローニー郷士に出会った。彼は丈夫な青い布地の服を着て、すっかり海軍士官のような出で立ちで、顔に笑みを浮かべ、見事な船乗り歩きを真似しながら、戸口から出てきたところだった。

「来たか!」と彼は叫んだ。「先生も昨夜ロンドンから到着した。ブラボー! これで乗組員は全員揃った!」

「ああ、郷士様」と私は叫んだ。「いつ出航するんですか?」

「出航だと!」と彼は言った。「明日だ!」

第八章 「遠眼鏡屋」にて

朝食を終えると、郷士様は私に「遠眼鏡屋」のジョン・シルバー宛のメモを渡し、波止場に沿って歩き、大きな真鍮の望遠鏡を看板にした小さな酒場に注意していれば、すぐに見つかるだろうと言った。船や船乗りをもっと見られるこの機会に大喜びで、私は出発した。波止場は今が一番の賑わいで、大勢の人々や荷馬車、荷物の間を縫うようにして進み、やがて問題の酒場を見つけた。

それはなかなかに明るい小さな酒場だった。看板は塗り直されたばかりで、窓にはこざっぱりとした赤いカーテンがかかり、床には清潔な砂が撒かれていた。両側に通りがあり、どちらにも開いたドアがあったため、タバコの煙がもうもうと立ち込めているにもかかわらず、広くて天井の低い部屋の中はかなりよく見えた。

客はほとんどが船乗りで、彼らは大声で話していたので、私はドアのところでためらい、入るのをためらったほどだった。

私が待っていると、一人の男が脇の部屋から出てきた。一目で、彼がロング・ジョンに違いないと確信した。左足は付け根のすぐ下で切断されており、左肩の下には松葉杖を抱えていた。それを鳥のようにぴょんぴょんと跳ねながら、実に器用に操っていた。彼は非常に背が高く、がっしりしていて、ハムほども大きな顔をしていた。飾り気はなく青白いが、知的で笑みを浮かべていた。実際、彼は最高に陽気な気分のようで、口笛を吹きながらテーブルの間を動き回り、お気に入りの客には陽気な言葉をかけたり、肩を叩いたりしていた。

さて、実を言うと、トレローニー郷士の手紙で初めてロング・ジョンの名に触れた時から、私は彼が、私が古い「ベンボー亭」で長い間待ち構えていた、あの片足の船乗りではないかと心の中で恐れていた。しかし、目の前の男を一目見れば十分だった。私は船長や、黒犬や、盲目のピューを見てきた。だから海賊がどんなものか知っているつもりだった。私の考えでは、この清潔で気立ての良い主人とは全く違う生き物だ。

私はすぐに勇気を奮い起こし、敷居をまたぎ、松葉杖に寄りかかって客と話しているその男のところまでまっすぐ歩いていった。

「シルバーさんですか?」と私はメモを差し出しながら尋ねた。

「いかにも、坊主」と彼は言った。「それがわしの名前だ、確かに。して、お前さんは誰かね?」そして郷士様の手紙を見ると、彼はほとんど驚いたように見えた。

「おお!」と彼はかなり大きな声で言って、手を差し出した。「なるほど。お前さんがうちの新しい給仕係か。会えて嬉しいぜ。」

そして彼は、その大きくて力強い手で私の手を握った。

その時、奥の方にいた客の一人が突然立ち上がり、ドアに向かった。ドアは彼のすぐそばにあり、彼は一瞬で通りに出てしまった。しかし、その慌ただしい様子が私の注意を引き、一目で彼だとわかった。それは、最初に「ベンボー提督亭」にやって来た、指が二本ない、蝋のような顔の男だった。

「ああ」と私は叫んだ。「捕まえて! 黒犬だ!」

「そいつが誰だろうと知ったこっちゃねえ」とシルバーは叫んだ。「だが、勘定を払ってねえぞ。ハリー、走って捕まえろ。」

ドアに一番近かった客の一人が飛び上がり、追跡を始めた。

「たとえホーク提督だろうと、勘定は払ってもらう」とシルバーは叫んだ。そして、私の手を放すと、「そいつを何て言った?」と彼は尋ねた。「黒い、何だって?」

「犬です、黒犬」と私は言った。「トレローニー郷士から海賊たちの話を聞いていませんか? 彼はその一人なんです。」

「ほう?」とシルバーは叫んだ。「このわしの店で! ベン、走ってハリーを手伝え。あのろくでなしの一人だったってのか? モーガン、そいつと飲んでたのはお前か? こっちへ来い。」

彼がモーガンと呼んだ男、白髪でマホガニー色の顔をした老船乗りが、噛みタバコを口の中で転がしながら、かなりバツが悪そうに前に出てきた。

「おい、モーガン」ロング・ジョンは厳しい声で言った。「お前さん、あの黒――黒犬ってやつに、今まで会ったことはねえんだろうな、え?」

「へえ、あっしは一度も」モーガンは敬礼して答えた。

「名前も知らなかったと?」

「へえ。」

「そりゃ結構なこった、トム・モーガン!」主人は声を張り上げた。「あんな輩とつるんでやがった日には、二度とこの店の敷居はまたがせねえ。覚えときな。で、やつは何を話してたんだ?」

「それが、よく分からねえんでさ」モーガンは答えた。

「てめえの肩に乗ってんのは頭か、それともただの木偶の坊か!」ロング・ジョンは怒鳴った。「よく分からねえだと! じゃあ、誰と話してたかも分からねえって言うのか、え? さあ言え、何をべちゃくちゃ喋ってたんだ――航海か? 船長か? 船の話か? 吐け! 何だったんだ?」

「竜骨くぐりの話をしてやした」モーガンは答えた。

「竜骨くぐりだと? そいつは結構、おあつらえ向きの話じゃねえか。覚えとけ。さっさと席に戻りやがれ、この間抜けが。」

そして、モーガンがよろよろと席に戻ると、シルバーは、僕にはお世辞に聞こえるようなひそひそ声で付け加えた。「トム・モーガンは正直な男でしてね。ただ、ちいと頭が足りねえんでさ。さて、と」今度は大声で続けた。「ええと――黒犬? いや、そんな名前は聞いたこともねえ。あっしは知らねえな。だが、どうも……そうだ、あのろくでなしには見覚えがある。昔、目の見えねえ乞食と一緒にここへ来てやがった。」

「その通りです、間違いありません」と僕は言った。「その目の見えない男も知っています。名前はピューでした。」

「そうだ!」シルバーはすっかり興奮して叫んだ。「ピュー! 確かにそいつの名前だ。ああ、いかにも悪党面だった! この黒犬って野郎を捕まえりゃ、トレローニー旦那へのいい土産話になるぞ! ベンは足が速い。あいつより速い船乗りはそうはいねえ。きっとすぐに追いつくはずだ、間違いねえ! 竜骨くぐりの話をしてたって? 俺がやつを竜骨くぐりにしてやる!」

これらの言葉を吐き出しながら、彼は松葉杖で酒場をドスンドスンと歩き回り、手でテーブルを叩き、その興奮ぶりはオールド・ベイリーの判事やボウ・ストリートの役人さえも信じ込ませるほどであった。「望遠鏡」亭で黒犬を見つけたことで、僕の疑念はすっかり再燃しており、この料理人を注意深く観察していた。しかし、彼はあまりに抜け目がなく、用意周到で、僕にはあまりに狡猾すぎた。やがて、追っていった二人の男が息を切らして戻り、人ごみの中で見失ったと白状して、まるで泥棒のように叱りつけられる頃には、僕ですらロング・ジョン・シルバーの無実を請け合っただろう。

「なあ、ホーキンズ君」と彼は言った。「あっしみてえな人間にとっちゃ、こいつはまったくひでえ話だと思わねえかい? トレローニー旦那はどう思うだろうか? この俺の店で、あの忌々しいオランダ野郎が、俺のラムを飲んで座ってたんだ! あんたが来てそれをはっきり教えてくれた。なのに、俺はまんまと目の前でやつを逃しちまった! さあ、ホーキンズ君、旦那にはあっしのことを取りなしてくだせえ。あんたはまだ若いが、利口な子だ。ここへ最初に入ってきた時から分かってたよ。つまりだ、この古い木偶の足で、俺に何ができたって言うんだ? 一等航海士だった頃なら、たちまちやつの横っ面にとりついて、あっという間にひねり上げてやったんだが、今じゃあ――」

そして、彼は突然ぴたりと止まり、何かを思い出したかのように顎が落ちた。

「勘定だ!」彼は突然叫んだ。「ラム三杯分! ちくしょうめ、勘定をすっかり忘れてやがった!」

そしてベンチに倒れ込むと、涙が頬を伝うまで笑い続けた。僕もつられて笑わずにはいられず、二人で腹を抱えて笑い転げ、その笑い声は酒場中に響き渡った。

「やれやれ、俺も年をとって耄碌したもんだ!」彼はようやくそう言うと、頬を拭った。「あんたと俺はきっとうまくやっていけるぜ、ホーキンズ君。誓ってもいい、俺なんざ給仕係に格下げされてもおかしくねえ。だが、さあ、そろそろ出かける準備だ。これじゃいけねえ。義務は義務だ、仲間たち。この古ぼけた鶏冠帽子をかぶって、あんたと一緒にトレローニー旦那のところへ行って、この一件を報告しなきゃならねえ。いいかい、こいつは重大なことなんだぜ、ホーキンズ君。あんたも俺も、お世辞にも面目が立ったとは言えねえ。あんただってそうだろ? 二人とも、間抜けだったってわけだ。だが、ちくしょうめ! 勘定の話は我ながら傑作だった。」

そして彼はまた笑い始め、あまりに心底から笑うので、僕には彼ほどその冗談が面白くはなかったものの、再び彼の陽気な笑いに加わらざるを得なかった。

埠頭を歩く短い間、彼は実に面白い道連れとなった。通り過ぎる様々な船について、その艤装やトン数、国籍を教え、今行われている作業――ある船は荷降ろしをし、ある船は積み荷をし、またある船は出航の準備をしている――を説明し、時折、船や船乗りに関するちょっとした逸話を語ったり、僕が完全に覚えるまで船乗りの言葉を繰り返したりした。僕は、彼が考えうる限り最高の船乗り仲間のひとりだと分かり始めていた。

宿屋に着くと、郷士とライブシー博士が席に着いており、スクーナー船の視察に出かける前に、トーストを浸したエールを1クォートほど飲み干しているところだった。

ロング・ジョンは、たいそう熱を込めて、しかも完璧な真実として、事の次第を始めから終わりまで語った。「そういうわけでしてな、ホーキンズ君、そうだろ?」と彼は時々言い、僕はいつでも全面的に彼の話を裏付けることができた。

二人の紳士は黒犬が逃げたことを残念がったが、どうしようもないということで全員の意見が一致し、褒め言葉をかけられた後、ロング・ジョンは松葉杖を取って立ち去った。

「今日の午後四時までに全員乗船だ」郷士は彼の背中に向かって叫んだ。

「アイ、アイ、サー」料理人は廊下から叫び返した。

「やれやれ、郷士」ライブシー博士は言った。「あなたの発見というやつは、だいたいいつもあまり信用していないのですが、これだけは言っておきましょう。ジョン・シルバーは私の気に入りました。」

「あの男は極上の切り札だ」と郷士は断言した。

「さて」と博士は付け加えた。「ジムも我々と一緒に乗船していいでしょうな?」

「もちろんだとも」と郷士は言った。「帽子を取れ、ホーキンズ。船を見に行くぞ。」

第九章 火薬と武器

ヒスパニオラ号は少し沖合に停泊しており、我々は他の多くの船の船首像の下をくぐり、船尾を回り込んだ。時には錨綱が我々のボートの竜骨の下で軋み、時には頭上を揺れ動いた。しかし、ようやく横付けすると、船に乗り込んだ我々を一等航海士のアロー氏が出迎えて敬礼した。彼は日焼けした年配の船乗りで、耳にイヤリングをつけ、斜視だった。彼と郷士は非常に親しく友好的だったが、トレローニー氏と船長の間では事情が違うことがすぐに見て取れた。

この船長は鋭い目つきの男で、船上のあらゆるものに腹を立てているように見えたが、その理由はすぐに分かることになった。我々が船室に降りるか降りないかのうちに、一人の水夫が後を追ってきたからである。

「スモレット船長が、だんなにお話があるそうで」と彼は言った。

「いつでも船長の命令に従う。こちらへお通ししろ」と郷士は言った。

船長は使いの者のすぐ後ろにおり、すぐさま入ってくると、背後でドアを閉めた。

「さて、スモレット船長、何か用かね? 万事順調だといいが。船の準備は万端、航海に支障はないかな?」

「さて、だんな」船長は言った。「お気に障るかもしれませんが、はっきり申し上げた方がよろしいでしょう。私はこの航海が気に入りません。船員たちが気に入りません。そして、私の一等航海士も気に入りません。以上、簡潔に申し上げました。」

「では、船もお気に召さないのかな?」郷士は尋ねた。僕にも分かるほど、ひどく腹を立てていた。

「それについては何とも申し上げられません、まだ試しておりませんので」と船長は言った。「良い船のようには見えますが、それ以上は。」

「おそらく、雇い主もお気に召さないのだろうな?」と郷士は言った。

しかし、ここでライブシー博士が割って入った。

「まあ、お待ちください」と彼は言った。「少しお待ちください。そのような質問は、ただ悪感情を生むだけです。船長は言い過ぎたか、あるいは言葉が足りなすぎたか。いずれにせよ、私はその言葉の説明を求めねばなりません。この航海が気に入らないと、あなたは言った。さて、それはなぜですかな?」

「私は、いわゆる封印命令という形で、この船をあの紳士が命じる場所へ航行させるために雇われました」と船長は言った。「そこまでは結構。しかし、今やマストより前にいる平水夫の一人一人が、私よりも多くのことを知っている始末です。これを公正と呼べるでしょうか?」

「いや」とライブシー博士は言った。「呼べませんな。」

「次に」船長は続けた。「我々が宝探しに行くということを、自分の部下から聞かされたのですぞ。さて、宝探しというのは厄介な仕事です。私はどんな理由があろうと宝探しの航海は好みません。とりわけ、それが秘密にされている場合、そして(失礼、トレローニーさん)その秘密がオウムにまで漏れているような場合は、なおさらです。」

「シルバーのオウムかね?」と郷士が尋ねた。

「言葉のあやです」と船長は言った。「つまり、秘密がだだ漏れだということです。私の考えでは、お二方とも、ご自分が何をしようとしているのか分かっておられない。しかし、私に言わせれば、これは生死をかけた、きわどい綱渡りです。」

「それは明白ですし、おそらく真実でしょう」とライブシー博士は答えた。「我々はそのリスクを承知の上です。しかし、あなたが思われるほど無知ではありません。次に、船員が気に入らないと言いましたな。彼らは腕の良い船乗りではないのですか?」

「気に入りませんな」とスモレット船長は答えた。「それに、言わせていただければ、船員は私自身が選ぶべきだったと考えております。」

「そうかもしれませんな」と博士は答えた。「友人は、あなたを連れて行くべきだったのかもしれない。しかし、もし失礼があったとしても、それは意図的なものではありません。そして、アロー氏が気に入らないと?」

「気に入りません。腕の良い船乗りだとは思いますが、士官として優れているには、船員たちと馴れ馴れしすぎる。一等航海士たるもの、一線を画すべきです――平水夫どもと酒を酌み交わすべきではない!」

「彼が酒を飲むというのか?」郷士は叫んだ。

「いいえ」と船長は答えた。「ただ、馴れ馴れしすぎるというだけです。」

「さて、それで、要するにどうしたいのです、船長?」博士は尋ねた。「あなたの要求を言ってください。」

「さて、皆さま、この航海を続けるおつもりですか?」

「鉄のように固い決意だ」と郷士は答えた。

「結構です」と船長は言った。「では、証明できないことばかりを申し上げる私の話を辛抱強く聞いてくださったのですから、もう少しだけお聞きください。彼らは火薬と武器を船首の船倉に積んでいます。さて、船室の下に良い場所がある。なぜそこへ移さないのですか? ――これが一点目。次に、あなたはご自分の部下を四人連れてきておられますが、聞くところによると、そのうち何人かは船首の方に寝床を割り当てられているとか。なぜ、ここ船室の隣の寝台を与えないのですか? ――これが二点目です。」

「まだあるかね?」とトレローニー氏が尋ねた。

「もう一つ」と船長は言った。「すでに喋りすぎです。」

「喋りすぎもいいところだ」と博士も同意した。

「私自身が耳にしたことをお話ししましょう」スモレット船長は続けた。「あなた方が島の地図を持っていること、その地図には宝の場所を示す十字の印がついていること、そしてその島は――」そして彼は、緯度と経度を正確に口にした。

「そんなことは誰にも言っていない!」郷士は叫んだ。

「船員たちは知っていますよ」と船長は答えた。

「ライブシー、お前かホーキンズに違いない」と郷士は叫んだ。

「誰が漏らしたかは大した問題ではありません」と博士は答えた。博士も船長も、トレローニー郷士の抗議をほとんど気にかけていないのが僕には分かった。もちろん僕も同じだった。彼はあれほど口の軽い男だったのだから。しかし、この件に関しては、彼が本当に正しく、誰もその島がどこにあるのかを話してはいなかったのだと僕は信じている。

「さて、皆さま」船長は続けた。「この地図をどなたがお持ちなのかは存じませんが、一つだけはっきりさせておきたい。地図は私とアロー氏にさえも秘密にされねばなりません。さもなくば、私は辞任させていただきたい。」

「なるほど」と博士は言った。「この件を秘密にし、船尾部分を要塞化して、友人の部下たちで固め、船内の武器と火薬をすべてそこに集めたい、と。言い換えれば、あなたは反乱を恐れているのですね。」

「だんな」スモレット船長は言った。「お気を悪くなさらないでいただきたいが、私の口に言葉を押し込む権利はあなたにはない。船長たるもの、そのようなことを口にするだけの根拠があれば、そもそも海に出ること自体が許されません。アロー氏については、私は彼が完全に正直な人間だと信じております。船員の中にもそういう者はいるし、私の知る限りでは全員がそうかもしれません。しかし、私にはこの船の安全と、乗組員一人一人の命に対する責任がある。私の見る限り、事態は少々よろしくない方向へ進んでいる。そこで、しかるべき予防措置を講じていただくか、さもなくば私を辞任させていただきたい。それだけです。」

「スモレット船長」博士は微笑みながら口を開いた。「山が鼠を産んだという寓話をご存じかな? 失礼ながら、あなたを見ているとその話を思い出します。ここへ入ってきた時、あなたはもっと多くのことを言うつもりだったはずだ。私のこのカツラを賭けてもいい。」

「博士」船長は言った。「あなたは賢いお方だ。ここへ来た時、私は解雇されるつもりでした。トレローニーさんが一言でも耳を貸してくださるとは思ってもいませんでした。」

「その通り、聞くつもりはなかった」郷士は叫んだ。「ライブシーがここにいなければ、とっとと追い返してやるところだった。だが、こうして話は聞いた。あなたの望み通りにしよう。しかし、あなたへの評価は下がったぞ。」

「それはご随意に、だんな」船長は言った。「私は自分の義務を果たすだけです。」

そう言って彼は立ち去った。

「トレローニー」博士は言った。「私の予想に反して、あなたは船に二人の正直者を乗せることに成功したようだ。あの男と、ジョン・シルバーだ。」

「シルバーはいいだろう」郷士は叫んだ。「だが、あの我慢ならん詐欺師めについては、断言するが、その態度は男らしくもなく、船乗りらしくもなく、まったくもって英国人らしくない。」

「まあ」と博士は言った。「いずれ分かるでしょう。」

我々が甲板に出ると、船員たちはすでに武器と火薬を運び出し始めており、「ヨーホー」と掛け声をかけながら作業していた。そのそばでは、船長とアロー氏が監督のために立っていた。

新しい配置は、僕の好みに実に合っていた。スクーナー船全体が改装されたのだ。主船倉の後部だった場所に、船尾側に六つの寝台が設けられた。この一続きの船室は、左舷側の通路で調理室と船首楼につながっているだけだった。もともとは船長、アロー氏、ハンター、ジョイス、博士、そして郷士がこの六つの寝台を占めるはずだった。今やレッドルースと僕がそのうちの二つを使い、アロー氏と船長は昇降口の甲板で寝ることになった。昇降口は両側に拡張され、ほとんど円形船室と呼べるほどになっていた。もちろん、天井はまだ非常に低かったが、ハンモックを二つ吊るすスペースはあり、一等航海士でさえその配置に満足しているように見えた。彼でさえ、おそらくは船員たちを疑っていたのだろう。しかし、それは推測に過ぎない。というのも、後で聞くことになるが、我々が彼の意見の恩恵にあずかる時間は長くはなかったからだ。

我々が皆、火薬や寝台の移動に懸命に取り組んでいると、最後の一人か二人の船員が、ロング・ジョンと共に、陸からのボートでやって来た。

料理人は猿のように身軽に舷側をよじ登ってくると、何が行われているかを見るやいなや、「よう、仲間たち!」と声をかけた。「こいつは何だい?」

「火薬を移してるんだよ、ジャック」と一人が答えた。

「なんだって!」ロング・ジョンは叫んだ。「そんなことをしてたら、朝の潮を逃しちまうぞ!」

「俺の命令だ!」船長は短く言った。「下へ行け。船員たちが夕食を欲しがるだろう。」

「アイ、アイ、サー」料理人は答えると、前髪に手を触れて敬礼し、すぐに調理室の方へ姿を消した。

「良い男ですな、船長」と博士は言った。

「おそらくは」とスモレット船長は答えた。「そいつは慎重にやれ、お前たち――慎重にだ」と、火薬を移している連中に声をかけ続けた。そして突然、僕が船の中央に備え付けられた旋回砲――真鍮製の長い九ポンド砲――を調べているのに気づくと、「おい、給仕係!」と叫んだ。「そこから離れろ! とっとと料理人のところへ行って仕事をもらえ。」

そして僕が急いで立ち去ろうとすると、彼がかなり大きな声で博士に言うのが聞こえた。「私の船では、えこひいきは許さん。」

請け合うが、僕はすっかり郷士と同じ考えになり、船長を心の底から憎んだ。

第十章 航海

その夜、我々は荷物を所定の場所にしまい込むのに大わらわで、郷士の友人であるブランディ氏などが次々とボートでやってきては、彼の航海の無事と安全な帰還を祈った。「ベンボー提督亭」の夜で、これほど働いたことは一度もなかった。夜が明ける少し前、掌帆長が号笛を鳴らし、船員たちがキャプスタンの巻き棒に取りかかった頃には、僕はくたくたに疲れ果てていた。だが、たとえその倍疲れていたとしても、甲板を離れようとは思わなかっただろう。短い号令、甲高い笛の音、船のランタンの揺らめく光の中で持ち場へと急ぐ船員たち――すべてが僕にとってあまりに新しく、興味深かったからだ。

「さあ、バーベキュー、一曲頼むぜ」と誰かが叫んだ。

「いつものやつを」と別の声がした。

「おうよ、仲間たち」と、松葉杖を脇に挟んでそばに立っていたロング・ジョンが言い、すぐさま僕がよく知っているあの節回しと歌詞で歌い出した。

「死人の箱に十五人――」

すると船員全員が合唱した。

「ヨーホーホー、ラム酒の瓶!」

そして三度目の「ホー!」で、彼らは力いっぱい巻き棒を押し回した。

その興奮のさなかにあっても、僕は一瞬にして懐かしい「ベンボー提督亭」に引き戻され、合唱の中にあの船長のだみ声が聞こえるような気がした。しかし、すぐに錨は巻き上げられ、やがて船首から滴を垂らしてぶら下がり、帆が風をはらみ始めると、陸地や船が両脇をかすめて過ぎ去っていった。そして、僕が横になって一時間の仮眠を取る間もなく、ヒスパニオラ号は宝島への航海を開始したのだった。

この航海を詳細に語るつもりはない。それはまずまず順調だった。船は良い船であることが証明され、船員は有能な船乗りであり、船長は自分の仕事を完全に理解していた。しかし、我々が宝島に到着するまでに、知っておくべき二、三の出来事が起こった。

まず、アロー氏は船長が恐れていた以上にひどい男だったことが判明した。彼は船員たちを統率できず、人々は彼を相手にしたい放題だった。だが、それは最悪の事態ではなかった。航海に出て一日か二日すると、彼はぼんやりした目、赤い頬、もつれる舌といった、酔っぱらいの兆候をみせて甲板に現れるようになったのだ。彼は何度も不名誉な形で船室へ戻るよう命じられた。時には転んで怪我をし、時には昇降口の脇にある小さな寝台で一日中横になっていた。また、一日か二日、ほとんどしらふで、少なくともまずまずの仕事ぶりを見せることもあった。

その間、我々はどうしても彼がどこで酒を手に入れているのか突き止めることができなかった。それが船の謎だった。いくら見張っていても、解決の手がかりはつかめなかった。本人に面と向かって尋ねても、酔っていれば笑うだけ、しらふの時には水以外は口にしたことがないと厳粛に否定するのだった。

彼は士官として役に立たないだけでなく、船員たちの間で悪影響を及ぼしていたが、このままでは遠からず自滅するのは明らかだったので、ある暗い夜、向かい波の中で、彼が完全に姿を消し、二度と見られなくなった時も、誰も大して驚かず、また、たいして悲しまなかった。

「海に落ちたか!」と船長は言った。「やれやれ、これで彼を鎖につなぐ手間が省けた。」

しかし、我々は一等航海士を失ってしまった。当然、船員の中から一人を昇格させる必要があった。掌帆長のジョブ・アンダーソンが船内で最も適任の男であり、彼は以前の肩書きのままだったが、事実上、一等航海士として務めた。トレローニー郷士は船乗り経験があり、その知識は非常に役立った。天候の良い日には、しばしば自ら当直を引き受けたからだ。そして、操舵長のイスラエル・ハンズは、慎重で抜け目のない、経験豊かな老練な船乗りで、いざという時にはほとんど何でも任せられる男だった。

彼はロング・ジョン・シルバーの腹心であり、彼の名前を挙げたことで、我々の船の料理人、船員たちが呼ぶところのバーベキューの話に移ることになる。

船上では、彼は両手をできるだけ自由に使えるように、松葉杖を首から下げた紐で吊るしていた。松葉杖の先を隔壁に押し当て、それに寄りかかりながら、船のあらゆる揺れに合わせて体を動かし、まるで陸にいるかのように料理をこなす様は、なかなかの見ものであった。さらに驚くべきは、大時化の海で甲板を横切る彼の姿だった。広い場所を渡るのを助けるために一本か二本の綱が張られており――それは「ロング・ジョンのイヤリング」と呼ばれていた――彼はそれを使って、ある場所から別の場所へと手繰り寄せるように移動した。ある時は松葉杖を使い、またある時はそれを紐で横に引きずりながら、他の男が歩くのと同じくらいの速さで動いた。それでも、以前彼と一緒に航海したことのある船員の中には、彼の落ちぶれた姿を見て同情の念を表す者もいた。

「バーベキューはただ者じゃねえ」操舵長は僕に言った。「若い頃にしっかり教育を受けてて、その気になりゃ本みてえな口のきき方ができる。それに勇敢さときたら――ライオンだってロング・ジョンの足元にも及ばねえ! やつが四人を相手に組みついて、素手でそいつらの頭をぶつけ合わせるのを見たことがあるぜ。」

船員は皆、彼を尊敬し、さらには服従さえしていた。彼には、一人一人に話しかけ、それぞれに特別な便宜を図る術があった。僕に対しては、飽くことなく親切で、いつも僕が調理室にいるのを喜んでくれた。調理室は彼が新品のピンのように清潔に保っており、皿は磨き上げられて吊るされ、隅には彼のオウムが鳥かごに入っていた。

「こっちへ来な、ホーキンズ」と彼はよく言ったものだ。「来てジョンと世間話でもしようぜ。お前さんほど歓迎される客はいねえよ、坊主。座ってニュースでも聞けや。こいつはフリント船長――有名な海賊にちなんで、俺のオウムをフリント船長って呼んでるんだ――フリント船長が、俺たちの航海の成功を予言してくれてる。そうだろ、船長?」

するとオウムは、息も切れないのが不思議なくらい、あるいはジョンが鳥かごにハンカチを投げるまで、ものすごい早口で「八レアル銀貨! 八レアル銀貨! 八レアル銀貨!」と叫び続けるのだった。

「さて、この鳥はな」と彼は言った。「たぶん二百歳くらいだろうぜ、ホーキンズ――こいつらはほとんど永遠に生きるからな。こいつより悪事を見てきたやつがいるとすれば、そいつは悪魔自身に違いねえ。偉大なるイングランド船長、あの海賊と一緒に航海したこともあるんだ。マダガスカルにも、マラバルにも、スリナムにも、プロビデンスにも、ポルトベロにも行ったことがある。難破した銀船の引き揚げにも立ち会った。そこで『八レアル銀貨』って言葉を覚えたんだ、無理もねえ、三十五万枚もあったんだからな、ホーキンズ! ゴアから出たインド副王の船の拿捕にもいたんだぜ。見かけは赤ん坊みてえだがな。だが、火薬の匂いは嗅いだことがあるんだろ、船長?」

「回頭用意」とオウムは叫んだ。

「ああ、こいつは上等な船だ」と料理人は言って、ポケットから砂糖を与えた。すると鳥は檻の格子をつつき、信じられないほど邪悪な罵り言葉を立て続けに吐き出した。「ほらな」とジョンは付け加えた。「朱に交われば赤くなるってことだ、坊主。この哀れで無垢な鳥が、こんなに口汚く罵るんだから、訳も分からずにな。覚えとけ。こいつは、言ってみりゃ、牧師の前でだって同じように罵るだろうよ」そしてジョンは、彼特有の厳かな仕草で前髪に触れた。その様子は、僕に彼が最高に善良な人間だと思わせるのだった。

その間も、郷士とスモレット船長は、互いにかなりよそよそしい関係のままだった。郷士はそのことを隠そうともせず、船長を軽蔑していた。一方、船長は話しかけられない限り口を開かず、話す時も鋭く、短く、無味乾燥で、一言の無駄もなかった。追い詰められると、船員たちについては自分が間違っていたようだということ、何人かは望み通りにきびきびと働き、全員がまずまずの態度だったことは認めた。船に関しては、すっかり気に入っていた。「あの船は、自分の妻に期待する以上に、風上へ一点近く切り上がってくれますよ。しかし」と彼は付け加えるのだった。「私が言いたいのは、まだ故郷へは戻っていないということ、そして私はこの航海が好きではないということです。」

これを聞くと、郷士はそっぽを向き、顎を突き出して甲板を行ったり来たりするのだった。

「あの男とこれ以上関わったら、私は爆発してしまうだろう」と彼は言った。

我々は何度か時化に見舞われたが、それはヒスパニオラ号の性能を証明するだけだった。船に乗っている者は皆、満足しているように見えた。もしそうでなかったとしたら、よほど気難しい連中に違いなかった。なぜなら、ノアが海に出て以来、これほど甘やかされた船乗り仲間はいなかったと僕は信じているからだ。ほんの些細な口実でグロッグ酒が倍になり、特別な日にはダフが出された。例えば、郷士が誰かの誕生日だと聞けば、いつでも船体中央部にはリンゴの樽が口を開けて置かれ、好きな者が自由に取って食べることができた。

「それで良い結果になった試しは一度もない」船長はライブシー博士に言った。「平水夫を甘やかせば、悪魔になる。それが私の信条です。」

しかし、そのリンゴの樽からは良い結果がもたらされた。これからお話しするように、もしそれがなかったら、我々は警告の兆候をつかむこともなく、裏切り者の手にかかって全員が命を落としていたかもしれないからだ。

事の起こりはこうだった。

我々は目指す島の風上に出るために貿易風帯を北上し、今や昼夜を問わず厳重な見張りのもと、その島へと南下していた。どう計算しても、往路の航海の最終日あたりだった。その夜か、遅くとも翌日の正午までには、宝島が視界に入るはずだった。我々は南南西に進路を取り、真横から安定した風を受け、海は穏やかだった。ヒスパニオラ号は着実に揺れ、時折、船首斜檣を波に突っ込んではしぶきを上げた。上下の帆はすべて風をはらみ、冒険の第一部が間もなく終わるというので、誰もが最高の気分だった。

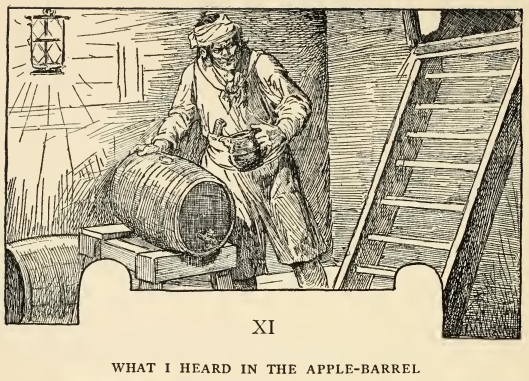

さて、日没直後、僕の仕事がすべて終わり、寝床へ向かう途中、ふとリンゴが食べたくなった。僕は甲板へ駆け上がった。当直の者たちは皆、船首で島を探していた。舵をとる男は帆の風上側を見つめながら、静かに口笛を吹いていた。船首や船腹に当たる海のざわめき以外、音はそれだけだった。

僕はリンゴの樽にすっぽりと体を滑り込ませたが、リンゴはほとんど残っていなかった。しかし、暗闇の中でそこに座っていると、水の音と船の揺れのために、眠りに落ちたか、あるいは落ちかけるかというところだった。その時、どしんという音を立てて、大柄な男がすぐそばに腰を下ろした。彼が肩を樽にもたせかけると、樽が揺れた。僕が飛び上がろうとしたまさにその時、男が話し始めた。それはシルバーの声だった。そして、十数語も聞かないうちに、僕はどんなことがあっても姿を現すまいと決心し、恐怖と好奇心の極みで震えながら、そこに横たわって耳を澄ませた。その十数語から、船に乗っている正直な者たちの命が、僕一人の肩にかかっていることを理解したからだ。

第十一章 リンゴ樽の中で聞いたこと

「いや、俺じゃねえ」とシルバーは言った。「フリントが船長だった。俺は操舵長だ、この木っ端の足のおかげでな。俺が足を失ったのと同じ砲撃で、年寄りのピューは目玉を失った。俺を手術した医者は名人だったぜ――大学出で、ラテン語なんかもすらすらでな。だが、そいつも他の連中と同じように、コルソ城で犬みたいに吊るされ、干物にされちまった。そいつらはロバーツの部下で、船の名前を『ロイヤル・フォーチュン』だの何だのに変えちまったせいだ。俺に言わせりゃ、一度名付けられた船は、そのままでいさせてやるべきだ。イングランド船長がインド副王の船を拿捕した後、俺たちみんなを無事にマラバルから連れ帰ってくれたカサンドラ号もそうだった。フリントの古い船、あのウォルラス号もそうだ。血の赤で染まり、金で沈みそうになるのを俺は見たもんだ。」

「ああ!」と別の声が、明らかに感嘆に満ちて叫んだ。船で一番若い水夫の声だった。「フリント船長は、まさに選りすぐりの男だったんですね!」

「デイヴィスも、聞くところによればたいした男だったらしい」とシルバーは言った。「俺はイングランド船長のところで九百ポンド、フリントのところで二千ポンドを貯め込んだ。平水夫にしちゃ悪くねえ稼ぎだ――全部銀行に安全に預けてある。今どきは稼ぐんじゃねえ、貯めるのが肝心なんだ。覚えとけ。イングランド船長の部下たちは今どこにいる? 知らねえ。フリントの部下は? そいつらのほとんどがこの船に乗って、ダフにありつけて喜んでる――その前は物乞いしてたやつもいるんだぜ。年寄りのピューは、目が見えなくなって、恥を知るべきだったろうに、国会議員の大様みてえに年に千二百ポンドも使いやがった。そいつは今どこにいる? まあ、今は死んで土の下だが、その前の二年間は、ちくしょうめ、飢え死にしそうだったんだ! 物乞いをし、盗みを働き、人の喉をかき切って、それでも飢えてたんだ、まったく!」

「結局、あまり意味がないんですね」と若い水夫は言った。

「馬鹿にとっちゃ意味がねえんだ、覚えとけ――金も、何もかもな」とシルバーは叫んだ。「だが、よく聞け。お前さんは若いが、利口なやつだ。一目見た時から分かってた。だから、一人の男として話をしてやる。」

この忌まわしい老悪党が、僕自身に使ったのと全く同じお世辞の言葉で、他の誰かに話しかけているのを聞いた時の僕の気持ちを想像してみてほしい。もしできたなら、樽越しに彼を殺してやりたいとさえ思った。その間も、彼は盗み聞きされているとは夢にも思わず、話を続けた。

「これが幸運を求める紳士たちの話だ。暮らしは荒っぽく、絞首刑の危険もあるが、闘鶏みてえに食い、飲む。そして航海が終われば、懐にはした金じゃなく、何百ポンドもの大金が入る。さて、そのほとんどはラム酒と派手な遊びに消え、またシャツ一枚で海に出る。だが、俺のやり方は違う。俺は全部貯め込むんだ、あちこちに少しずつな。疑われねえように、どこにも大金は置かねえ。いいか、俺はもう五十だ。この航海から戻ったら、本物の紳士になる。お前さんは、まだ時間があるって言うだろう。ああ、だが俺はその間も楽に暮らしてきた。欲しいものを我慢したことは一度もねえし、海にいる時以外は、柔らかい寝床で寝て、うまいものを食ってきた。で、俺はどうやって始めたか? お前さんと同じ、平水夫からだ!」

「でも」ともう一人が言った。「他の金はもう全部なくなっちまったんだろ? この一件の後じゃ、ブリストルに顔も出せないじゃないか。」

「ほう、どこにあると思ってたんだい?」シルバーは嘲るように尋ねた。

「ブリストルの、銀行とかに」と連れは答えた。

「そうだったさ」と料理人は言った。「俺たちが錨を上げた時はな。だが、今頃はうちの女房が全部持ってる。それに『望遠鏡』亭も売っちまった。借地権も、のれんも、内装もな。で、女房は俺に会いに来る手はずになってる。お前さんを信用してるからどこか教えてやってもいいが、仲間の間で嫉妬が起きるだろうからな。」

「女房を信用できるのかい?」ともう一人が尋ねた。

「幸運を求める紳士たちはな」料理人は答えた。「仲間内ではほとんど信用し合わねえ。それが正しいんだ、覚えとけ。だが俺には俺のやり方がある。仲間がしくじりをやらかしたら――俺を知ってるやつの話だが――そいつはもうこの世にはいねえ。ピューを恐れるやつもいたし、フリントを恐れるやつもいた。だが、フリント自身が俺を恐れていた。恐れちゃいたが、誇りにも思っていた。フントの部下は、海で一番荒っぽい連中だった。悪魔でさえ、やつらと海に出るのは怖がっただろう。さて、言っとくが、俺は自慢するような男じゃねえし、お前さんも俺がどれだけ気さくに付き合ってるか見てるだろう。だが、俺が操舵長だった頃、フリントの昔の海賊どもは子羊のようにおとなしかったもんさ。ああ、このジョン爺さんの船なら安心しな。」

「じゃあ、正直に言います」若者は答えた。「ジョン、あなたと話すまでは、この仕事がこれっぽっちも好きじゃなかった。でも、今、これで誓います。」

「お前さんは勇敢で、利口な若者だ」シルバーはそう答えると、樽全体が揺れるほど力強く握手をした。「幸運を求める紳士に、これほどふさわしい顔つきは見たことがねえ。」

この時までには、僕は彼らの言葉の意味を理解し始めていた。「幸運を求める紳士」とは、まぎれもなくただの海賊を意味していた。そして、僕が盗み聞きしたこの小さな場面は、正直な船員の一人――おそらく船に残された最後の一人――を堕落させる最終幕だったのだ。しかし、この点についてはすぐに安心することになった。シルバーが小さく口笛を吹くと、三人目の男がぶらりとやってきて、一行のそばに腰を下ろしたからだ。

「ディックは仲間だ」とシルバーは言った。

「ああ、ディックが仲間なのは分かってたさ」操舵長のイスラエル・ハンズの声が返ってきた。「ディックは馬鹿じゃねえからな」そう言って彼は噛みタバコを口の中で転がし、唾を吐いた。「だが、聞けよ」彼は続けた。「俺が知りたいのはこれだ、バーベキュー。いつまでこんな伝馬船みてえにうろうろしてなきゃならねえんだ? スモレット船長にはもううんざりだ。さんざんこき使いやがって、ちくしょうめ! あの船室に入りてえんだよ。やつらのピクルスやワインが欲しいんだ。」

「イスラエル」とシルバーは言った。「おめえの頭はたいして役に立たねえし、これまでもそうだった。だが、聞くことはできるだろう。少なくとも、耳だけはでかいからな。さて、俺が言うことを聞け。お前は船首で寝て、つらい暮らしをし、言葉は穏やかに、そして俺が合図をするまでしらふでいろ。覚えとけよ、坊主。」

「いや、文句は言わねえよ」操舵長はうなった。「俺が言いたいのは、いつなんだ? それが聞きたいんだ。」

「いつだと! ちくしょうめ!」シルバーは叫んだ。「まあいい、知りてえなら教えてやる。俺が引き延ばせる最後の瞬間、それがその時だ。ここには一流の船乗り、スモレット船長がいる。俺たちのためにこの船を操ってくれる。ここには郷士と医者がいて、地図だの何だのを持ってる――それがどこにあるか、俺は知らねえ。お前さんも知らねえだろ。だったら、この郷士と医者にブツを見つけさせて、船に運び込むのを手伝わせるんだ、いいな。それからだ。もしお前さんたち、このオランダ野郎どもを信用できるなら、スモレット船長に帰り道の半分まで船を操らせてから、事を起こしてやったっていいんだ。」

「だって、ここにいるのはみんな船乗りじゃないか」と若者のディックは言った。

「みんな平水夫だろ、お前さんが言いたいのは」シルバーは言い放った。「進路を保つことはできても、誰が進路を決めるんだ? お前さんら紳士方がいつもしくじるのはそこなんだ。俺の思い通りになるなら、スモレット船長に少なくとも貿易風帯まで戻らせる。そうすりゃ、計算違いもねえし、一日スプーン一杯の水で済むこともねえ。だが、お前さんらがどういう連中か、俺は知ってる。島で、ブツを船に乗せたらすぐに片を付けてやるさ。残念なこった。だが、お前さんらは酔っぱらうまで満足しねえ。胸が張り裂けそうだぜ、お前さんらみてえな連中と航海するのは!」

「まあまあ、ロング・ジョン」イスラエルは叫んだ。「誰がお前さんに逆らってるってんだ?」

「おい、今までどれだけのでかい船が拿捕されるのを見てきたと思う? どれだけの威勢のいい若者どもが処刑ドックで干物になるのを見てきたと思う?」シルバーは叫んだ。「みんな、このせっかち、せっかち、せっかちのせいだ。聞いてるか? 俺は海で一つや二つ、物事を見てきたんだ。お前さんらがただ進路を守り、風上へ一点向けていさえすりゃ、馬車にだって乗れるようになるんだ。だが、お前さんらはそうじゃねえ! 分かってるさ。明日にはラム酒をがぶ飲みして、首を吊られるのがおちだ。」

「ジョン、お前さんが牧師みてえなやつだってのはみんな知ってる。だが、お前さんと同じくらい船を操れるやつは他にもいた」とイスラエルは言った。「そいつらはちょっとしたお楽しみが好きだった。そんなに堅物じゃなく、陽気な仲間みてえに、好き勝手にやったもんさ。」

「そうかい?」とシルバーは言った。「で、そいつらは今どこにいる? ピューがその手合いだったが、乞食として死んだ。フリントもそうだったが、サバンナでラム酒がもとで死んだ。ああ、愉快な仲間たちだったとも! ただ、そいつらはどこにいるんだ?」

「でも」とディックは尋ねた。「やつらを始末する時、いったいどうするんだい?」

「それでこそ俺の仲間だ!」料理人は感心して叫んだ。「それこそが仕事ってもんだ。さて、どう思う? 置き去りにして島流しか? それはイングランド船長のやり方だろうな。それとも豚肉みてえに切り刻むか? そいつはフリントか、ビリー・ボーンズのやり方だ。」

「ビリーはそういう男だった」とイスラエルは言った。「『死人は噛みつかねえ』ってな。まあ、今じゃそいつ自身が死んじまった。今頃は事の顛末を知ってるだろうよ。港に来た荒くれ者の中じゃ、ビリーが一番だった。」

「その通り」とシルバーは言った。「荒っぽくて手早い。だが、よく聞け。俺は寛大な男だ――お前さんらが言うように、まったくの紳士だ。だが、今回は本気だ。義務は義務だ、仲間たち。俺は一票を投じる――死だ。俺が国会議員になって馬車に乗るようになった時、こんな船室のへ理屈屋どもが、祈りの最中の悪魔みてえに、不意に帰ってきてもらっちゃ困るんだ。待て、と俺は言う。だが、時が来たら、思いっきりやっちまえ!」

「ジョン」操舵長は叫んだ。「あんたは男だ!」

「見ればそう言うさ、イスラエル」とシルバーは言った。「一つだけ俺がもらう――トレローニーは俺がもらう。この手でやつの子牛みてえな頭を胴体からねじ切ってやる、ディック!」彼は言葉を切って付け加えた。「さあ、いい子だから、ちょっと立って、リンゴを一つ取ってきてくれ。喉を潤したいんでな。」

僕がどれほど恐ろしかったか、想像できるだろう! もし力があったなら、飛び出して逃げ出しただろう。しかし、手足も心臓も、僕を裏切った。ディックが立ち上がり始めるのが聞こえ、それから誰かが彼を止めたらしく、ハンズの声が叫んだ。「おい、よせやい! そんな船底の汚水みてえなもんをすするなよ、ジョン。ラム酒を一杯やろうぜ。」

「ディック」とシルバーは言った。「お前さんを信用する。樽には目盛りを付けてあるからな。これが鍵だ。平たいカップに一杯注いで、持ってこい。」

恐怖に震えながらも、僕は、アロー氏が身を滅ぼしたあの強い酒を手に入れたのは、こうだったに違いないと考えずにはいられなかった。

ディックは少しの間いなくなり、その間にイスラエルは料理人の耳元で立て続けに話した。僕が聞き取れたのは一言か二言だったが、それでも重要な情報をいくつか得た。同じような内容の切れ切れの言葉の他に、この一節全体が聞き取れたからだ。「これ以上、仲間になるやつはいねえ」つまり、まだ忠実な船員たちが船上にいるのだ。

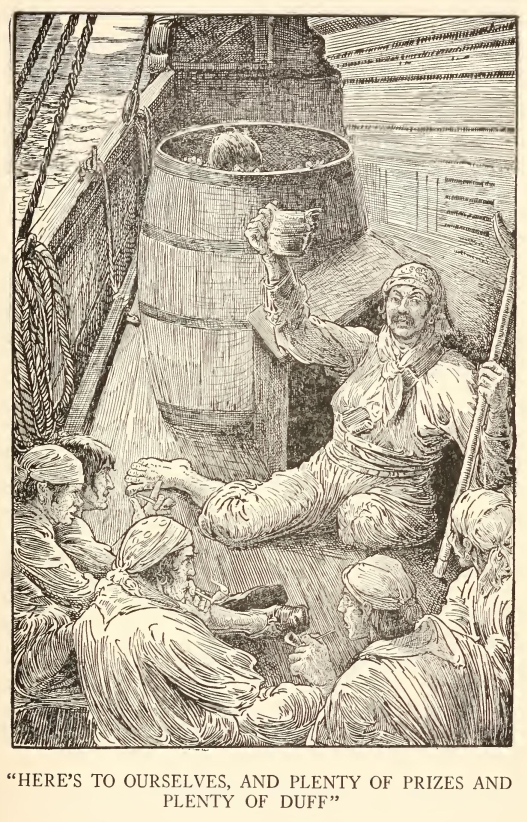

ディックが戻ると、三人は次々と平たいカップを取って飲んだ――一人は「幸運に」、もう一人は「フリント爺さんに乾杯」、そしてシルバー自身は歌うように言った。「我々に乾杯、風上を向けろ、獲物は山ほど、ダフも山ほど。」

その時、樽の中にふっと光が差し込み、見上げると月が昇り、後マストのてっぺんを銀色に染め、前マストの帆の風上側を白く照らしていた。そして、ほとんど同時に、見張りの声が叫んだ。「陸地だ!」

第十二章 軍議

甲板を横切る大きな足音がした。船室や船首楼から人々が転がり出てくるのが聞こえた。僕は一瞬のうちに樽の外へ滑り出し、前マストの帆の陰に飛び込み、船尾の方へ二重に進路を取り、ちょうどハンターとライブシー博士が風上の船首へ駆けつけるのに間に合うよう、開けた甲板に出た。

そこにはすでに全員が集まっていた。月の出現とほとんど同時に、帯状の霧が晴れた。我々の南西の方角に、二マイルほど離れて二つの低い丘が見え、その一方の後ろには三つ目のさらに高い丘がそびえていたが、その頂はまだ霧に覆われていた。三つとも鋭い円錐形に見えた。

それらを僕は、ほとんど夢見心地で見ていた。ほんの数分前の恐ろしい恐怖からまだ立ち直っていなかったからだ。そして、スモレット船長が命令を発する声が聞こえた。ヒスパニオラ号は風上へ二点ほど進路を寄せ、今や島の東側をちょうどかすめるコースを航行していた。

「さて、諸君」帆がすべて張られると船長は言った。「前方のあの陸地を、誰か見たことがある者はいるか?」

「はい、だんな」とシルバーは言った。「以前、料理人をしていた商船で、あそこで水を補給したことがあります。」

「停泊地は南側、小島の後ろにあるのだろう?」と船長は尋ねた。

「へえ、だんな。骸骨島と呼ばれてやす。昔は海賊の主な根城でして、船に乗ってた仲間が、やつらの呼び名を全部知ってやした。北の方にあるあの丘は前マストの丘、南へ向かって三つの丘が並んでやす――前マスト、主マスト、後マストでさ。ですが、主マスト――雲がかかってる一番でかいやつですが――そいつはたいていスパイグラスと呼ばれてやす。停泊地で船底掃除をしてる時に見張りを立ててたからで、あそこで船を掃除してたんでさ、失礼ながら。」

「ここに海図がある」スモレット船長は言った。「それがその場所かどうか、見てみろ。」

ロング・ジョンは海図を受け取ると、その目はらんらんと輝いた。しかし、紙の真新しさから、彼が失望する運命にあることが僕には分かった。これはビリー・ボーンズの櫃で見つけた地図ではなく、赤い十字の印と書き込みという唯一の例外を除いて、地名、高さ、水深など、あらゆる点で完璧な、正確な写しだったのだ。彼のいら立ちは相当なものだったに違いないが、シルバーはそれを隠すだけの精神力を持っていた。

「いかにも、旦那」と彼は言った。「間違いなく、ここがその場所です。実にきれいに描けている。一体誰が描いたんでしょうな? 海賊どもは無学すぎたでしょうからね。おお、ここに書いてある。『キッド船長の停泊地』――まさしく俺の船仲間が呼んでいた名前だ。南に沿って強い海流があって、それから西海岸を北上していく。旦那のおっしゃる通りでしたな」と彼は言う。「風上に舵を切って、島のかざかみに占位したのは正解でした。少なくとも、ここに入って船を傾けて修理するつもりなら、ですがね。この海域でこれ以上いい場所はありやせん。」

「ありがとう」とスモレット船長は言った。「後でまた力を貸してもらうことにしよう。下がっていいぞ。」

私は、ジョンがこれほど冷静にこの島についての知識を明かしたことに驚いた。そして正直に言うと、彼が私の方へ近づいてくるのを見たときには、半分恐怖を感じていた。もちろん彼は、私がリンゴ樽の中から彼の密談を盗み聞きしたことなど知る由もない。しかしこの時すでに、私は彼の残酷さ、裏表のある性格、そしてその力にひどい嫌悪感を抱いており、彼が私の腕に手を置いたときには、身震いを隠すのがやっとだった。

「ああ」と彼は言った。「こいつぁいい場所だ、この島は――ガキが上陸するにはもってこいの場所だぜ。水浴びもできるし、木登りもできる、ヤギ狩りだってできるだろうよ。お前さん自身、ヤギみてえにあの丘にひょいと登っちまうだろうな。いやはや、若返った気分だ。この木の脚のことなんざ、忘れちまいそうだった。若くて、足の指が十本あるってのはいいもんだ。そいつぁ請け合うぜ。ちょっと探検に行きたくなったら、このジョン爺に声をかけな。携帯食を用意してやるからよ。」

そして、実に親しげに私の肩をぽんと叩くと、彼はびっこを引きながら船首の方へ去り、船内へと降りていった。

スモレット船長、郷士、そしてライブシー博士は後甲板で話し込んでいた。私は自分の話を聞いてもらいたくてたまらなかったが、公然と彼らの邪魔をする勇気はなかった。何かうまい口実はないものかと思いを巡らせていると、ライブシー博士が私をそばに呼んだ。彼はパイプを船室に置き忘れてきたらしく、タバコの奴隷である博士は、私にそれを持ってこさせようとしたのだ。しかし、私が話せるくらい近く、それでいて他の者には聞こえない距離まで来ると、私はだしぬけに口を開いた。「先生、お話を。船長と郷士を船室へ連れて行ってください。それから、何か口実を作って私を呼んでください。大変な知らせがあるんです。」

博士は少し顔色を変えたが、次の瞬間にはもう平静を取り戻していた。

「ありがとう、ジム」と、彼はわざと大きな声で言った。「聞きたかったのはそれだけだ」まるで、彼が私に何か質問をしたかのようだった。

そう言うと、彼はきびすを返し、他の二人のもとへ戻っていった。彼らは少しの間話し合っていたが、誰も驚いた様子を見せず、声を荒らげることも、口笛を吹くことすらなかった。しかし、ライブシー博士が私の頼みを伝えたのは明らかだった。というのも、次に私が聞いたのは、船長がジョブ・アンダーソンに命令を下す声であり、総員が甲板に呼び出されたからだ。

「諸君」とスモレット船長は言った。「一言、言っておくことがある。我々が視認したこの土地こそ、我々が航海の目的地としてきた場所だ。トレローニー郷士は、皆も知っての通り、大変気前の良いお方でな、たった今、私に二言三言お尋ねになった。そして、私は船上の誰もが、甲板でもマストの上でも、これ以上望むべくもないほど見事に職務を果たしたと報告することができた。そこで、郷士と私、そして博士の三人で、船室に下りて君たちの健康と幸運を祝して杯を挙げることにした。君たちにはグロッグが振る舞われるだろうから、それで我々の健康と幸運を祝して乾杯してくれたまえ。これについて私がどう思うか、言おう。実に結構なことだと思う。もし君たちも私と同じように思うなら、この計らいをしてくださった紳士のために、威勢のいい海の歓声を上げてくれ。」

歓声が続いた――それは当然のことだった。しかし、それは実に力強く、心の底からの歓声だったので、告白するが、まさかこの男たちが我々の命を狙って陰謀を企てているとは、ほとんど信じられないほどだった。

「スモレット船長にもう一度!」最初の歓声が収まると、ロング・ジョンが叫んだ。

そしてこれもまた、心のこもった歓声だった。

それが終わると、三人の紳士は船室へと下りていった。そして間もなく、ジム・ホーキンズは船室へ来るように、との伝言が前方に伝えられた。

私が見ると、三人は皆テーブルを囲んで座っており、目の前にはスペイン産のワインのボトルと干しブドウがいくつか置かれていた。博士はパイプをふかしていたが、そのかつらは膝の上にあり、それは彼が動揺しているしるしだと私は知っていた。暖かい夜だったので船尾の窓は開け放たれ、月が船の航跡の向こうで輝いているのが見えた。

「さて、ホーキンズ君」と郷士が言った。「何か話があるそうだね。話したまえ。」

私は言われた通り、できるだけ手短に、シルバーの会話のすべてを詳細に語った。私が話し終えるまで誰も口を挟まず、三人のうち誰一人として身じろぎひとつしなかった。ただ、最初から最後まで、彼らの視線は私の顔に注がれていた。

「ジム」とライブシー博士が言った。「座りたまえ。」

そして彼らは私をテーブルのそばに座らせ、ワインをグラスに注ぎ、両手に干しブドウを山盛りにくれた。そして三人とも、一人ずつ、それぞれお辞儀をしながら、私の幸運と勇気を称え、私の健康のために、そして私への感謝を込めて乾杯してくれた。

「さて、船長」と郷士が言った。「あなたが正しく、私が間違っていた。私が馬鹿だったと認めます。ご命令をお待ちしています。」

「あなた以上に馬鹿だったのは私の方ですよ、郷士」と船長は返した。「反乱を企てる船員というのは、必ずその前に兆候を見せるものだと聞いていました。目さえあれば、誰にでもそのたくらみを見抜き、手を打つことができる、と。しかし、この船員たちは」と彼は付け加えた。「私の手に余ります。」

「船長」と博士が言った。「失礼ながら、それはシルバーの仕業です。実に注目すべき男ですよ。」

「帆桁の端から吊るされた姿は、さぞ見事なものでしょうな」と船長は応じた。「しかし、これはただのおしゃべり。何の解決にもなりません。私には三、四点、考えがあります。トレローニー郷士のお許しを得て、それらを申し上げたい。」

「あなたが船長です、 सर。話すべきはあなただ」とトレローニー郷士は尊大に言った。

「第一点」とスモレット氏は始めた。「我々は前進しなければなりません。引き返すことはできないからです。もし私が回頭を命じれば、連中は即座に蜂起するでしょう。第二点、我々には時間があります――少なくとも、この宝が見つかるまでは。第三点、我々には忠実な部下がいます。さて、郷士、遅かれ早かれ事を構えることになるのは必至です。そこで私が提案するのは、ことわざにもある通り、好機を逃さず、奴らが最も油断しているであろう晴れた日に一戦交える、ということです。トレローニー郷士、あなたがお屋敷から連れてきた召使いたちは、当てにできますな?」

「私自身と同じくらいに」と郷士は断言した。

「三人」と船長は数えた。「我々自身で七人、ここにいるホーキンズ君を入れれば。さて、信頼できる船員については?」

「おそらくトレローニー郷士ご自身の部下でしょう」と博士が言った。「シルバーに出会う前に、ご自身で選び抜いた者たちです。」

「いや」と郷士は答えた。「ハンズは私の部下の一人だった。」

「ハンズは信用できると思っていたのだが」と船長も付け加えた。

「しかも、奴らが皆イングランド人だとは!」と郷士は声を荒げた。「 सर、いっそ船ごと爆破してやりたい気分だ。」

「さて、皆さん」と船長は言った。「私に言える最善の策も、大したものではありません。よろしければ、停船し、厳重に見張りを続けましょう。人間にとって辛いことだとは分かっています。いっそ一戦交えた方が気は楽でしょう。しかし、味方が誰か分かるまでは、どうしようもありません。停船して、好機を待つ。それが私の見解です。」

「ここにいるジムが」と博士が言った。「誰よりも我々の助けになってくれるでしょう。男たちは彼には心を許しているし、ジムは観察眼のある子ですから。」

「ホーキンズ君、君には絶大な信頼を寄せている」と郷士が付け加えた。

これを聞いて、私はかなり絶望的な気分になってきた。自分はまったく無力だと感じたからだ。しかし、奇妙な偶然が重なり、安全がもたらされたのは、実に私を通してのことだった。その間、我々がいくら話し合っても、二十六人のうち信頼できると分かっているのはわずか七人。そしてその七人のうち一人は少年なので、我々の側の大人は六人、対する敵は十九人だった。

第三部 島での冒険

第十三章 冒険の始まり

翌朝、甲板に出たとき、島の様子はすっかり変わっていた。風は今や完全に止んでいたが、夜の間にかなり進んでおり、我々は今、島の低い東海岸から南東へ半マイルほどのところで無風状態に陥っていた。灰色の森が地表の大部分を覆っている。この単調な色合いは、低地の黄色い砂地の筋や、他の木々より高くそびえる松の仲間の多くの高木――あるものは一本で、あるものは群生して――によって確かに破られてはいたが、全体的な色調は均一で物悲しいものだった。丘々は植生の上にくっきりとそびえ立ち、剥き出しの岩の尖塔をなしていた。どれも奇妙な形をしており、島で最も高い、三、四百フィートはあろうかという望遠鏡山は、その形状もまた最も奇妙で、ほぼすべての側面から切り立つようにそびえ、その頂上は彫像を置く台座のように突然断ち切られていた。

ヒスパニオラ号は海のうねりの中で、排水口が水中に没するほど揺れていた。帆桁は滑車にぶつかって唸りを上げ、舵はあちこちに打ち付けられ、船全体がきしみ、うめき、工場のように揺れ動いていた。私は後方支索にしっかりとつかまらなければならず、目の前で世界がぐるぐると回った。というのも、船が進んでいるときはそれなりに船に強い私でも、このように停船して瓶のように揺さぶられるのは、吐き気を催さずに耐える術を学んだことがなかったからだ。とりわけ、空腹の朝はなおさらだった。

おそらくそのせいだったのだろう――あるいは、灰色の憂鬱な森と、荒々しい石の尖塔、そして険しい浜辺に打ち寄せて泡立ち、轟くのが見えも聞こえもする波のせいだったのかもしれない――少なくとも、太陽は明るく暑く輝き、岸辺の鳥たちは我々の周りで漁をしたり鳴いたりしていて、長い船旅の後なら誰でも陸に着くのを喜ぶだろうと思われたにもかかわらず、私の心は、いわゆる、鉛のように重くなった。そして、最初の一瞥以来、私は宝島という考えそのものが憎らしくなった。

我々の前には陰鬱な朝の仕事が待ち構えていた。風の気配はまったくなく、ボートを降ろして人を乗り込ませ、船を三、四マイルほど島の角を回って、骸骨島の背後にある避難港への狭い水路まで曳航しなければならなかったからだ。私はボートの一艘に志願したが、もちろん、そこに私の仕事はなかった。うだるような暑さで、男たちは仕事に不平を激しくぶつけていた。アンダーソンが私のボートの指揮を執っていたが、彼は乗組員をまとめるどころか、一番ひどい不平家と同じくらい大きな声で文句を言っていた。

「まあな」と彼は悪態をつきながら言った。「いつまでも続くわけじゃねえ。」

これは非常に悪い兆候だと私は思った。というのも、その日まで男たちはきびきびと、そして喜んで仕事に取り組んでいたからだ。しかし、この島を一目見ただけで、規律の綱は緩んでしまったのだ。

水路に入るまでずっと、ロング・ジョンは操舵手のそばに立ち、船を導いた。彼はその水路を手のひらを返すように知り尽くしており、測鉛索を持つ男が海図に記されているよりも深い水深をどこでも報告したにもかかわらず、ジョンは一度もためらわなかった。

「引き潮で強い洗掘があるんだ」と彼は言った。「ここの水路は、言ってみれば、鋤で掘り出されたようなもんだ。」

我々は海図の錨の印がある場所に停泊した。それぞれの岸から三分の一マイルほどの距離で、片側が本土、もう片方が骸骨島だった。海底はきれいな砂地だった。我々の錨が投じられると、鳥の群れが森の上を旋回しながら鳴き声を上げて舞い上がったが、一分も経たないうちに再び静まり返り、すべてが再び沈黙に包まれた。

その場所は完全に陸に囲まれ、森に埋もれており、木々は満潮線まで迫っていた。岸はほとんどが平らで、丘の頂は遠くに、あちこちと円形劇場のように立ち並んでいた。二つの小さな川、というよりは二つの沼が、この池とでも呼ぶべき場所に流れ込んでおり、その岸辺の葉は一種の毒々しい輝きを放っていた。船からは家や砦はまったく見えなかった。それらは完全に木々の中に埋もれていたからだ。もし船室への昇降口に海図がなければ、我々は島が海から現れて以来、初めてそこに停泊した者だったかもしれない。

そよ風一つ吹かず、聞こえるのは半マイル先の浜辺や外海の岩に打ち寄せる波の轟音だけだった。停泊地には奇妙なよどんだ匂いが漂っていた――湿った落ち葉や腐った木の幹の匂いだ。博士が、まるで腐った卵を味わう人のように、何度もくんくんと匂いを嗅いでいるのに気づいた。

「宝のことは知らんが」と彼は言った。「ここに熱病が蔓延していることに、このかつらを賭けてもいい。」

もしボートでの男たちの振る舞いが憂慮すべきものだったとすれば、船上に戻ってからのそれは、真に脅威的なものとなった。彼らは甲板にごろごろと横になり、ぶつぶつと話し合っていた。ほんの些細な命令も、険悪な顔で受け止められ、しぶしぶと、そしてぞんざいに実行された。誠実な船員たちでさえ、その雰囲気に感染したに違いない。船上には、他人をたしなめる者は一人もいなかったからだ。反乱、それは雷雲のように我々の頭上に垂れ込めていた。

そして、この危険に気づいていたのは、我々船室の仲間だけではなかった。ロング・ジョンは懸命に働き、グループからグループへと渡り歩き、善意のアドバイスに身を粉にしていた。そして模範という点では、これ以上を示す者はいないだろう。彼は普段にも増して、進んで愛想よく振る舞った。誰に対しても満面の笑みだった。命令が下されれば、ジョンは一瞬で松葉杖をついて立ち上がり、世界で一番陽気な「アイ、アイ、サー!」で応えた。そして他にすることがないと、他の者たちの不満を隠すかのように、次から次へと歌を歌い続けた。

あの陰鬱な午後のあらゆる陰鬱な出来事の中でも、このロング・ジョンの明らかな不安こそが、最悪のものに思えた。

我々は船室で評議を開いた。

「郷士」と船長は言った。「これ以上命令を下せば、船は一瞬にして奴らの手に落ちるでしょう。お分かりでしょう、郷士、こういうことです。私はぞんざいな返事をされる、そうではありませんか? さて、もし私が言い返せば、すぐにでも槍が飛び交うことになる。もし私が黙っていれば、シルバーはその下に何かあると見て取り、勝負は終わりです。今、我々が頼れる男は一人しかいません。」

「それは誰かね?」と郷士が尋ねた。

「シルバーです、郷士」と船長は答えた。「彼はあなたや私と同じくらい、事態を収拾したがっています。これはちょっとした揉め事です。彼に機会さえあれば、すぐにでも連中を説得するでしょう。そこで私が提案するのは、彼にその機会を与えることです。連中に午後の上陸を許可しましょう。もし全員が行くなら、我々は船で戦います。もし誰も行かないなら、まあ、我々は船室に立てこもり、神の正義に身を委ねます。もし何人かが行くなら、私の言葉を覚えておいてください、郷士、シルバーは子羊のようにおとなしく連中を船に連れ戻すでしょう。」

そう決まった。信頼できる者全員に装填済みのピストルが配られた。ハンター、ジョイス、レッドルースには我々の秘密が打ち明けられ、彼らは我々が予想していたよりも驚かず、むしろ良い気概でその知らせを受け取った。そして船長は甲板に上がり、乗組員に話しかけた。

「諸君」と彼は言った。「今日は暑い一日で、皆疲れて気分もすぐれないだろう。少し陸に上がっても誰も損はしない――ボートはまだ水上にある。ギグボートを使え。好きな者は午後いっぱい上陸してよい。日没の三十分前に号砲を撃つ。」

愚かな連中は、上陸すればすぐにでも宝につまずくことができるとでも思ったに違いない。彼らはたちまち不機嫌な顔つきは消え失せ、遠くの丘にこだまするほどの歓声を上げ、鳥たちを再び停泊地の周りに飛び立たせ、キーキーと鳴かせたからだ。

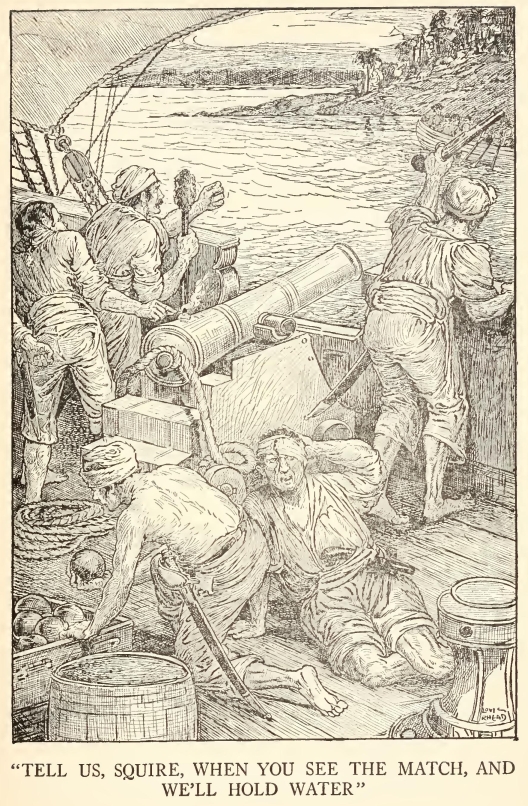

船長は賢明にも、その場に長居はしなかった。彼は一瞬で姿を消し、一行の編成をシルバーに任せた。そして、そうして正解だったと思う。もし彼が甲板に残っていたら、もはや状況を理解していないふりをすることさえできなかっただろう。それは火を見るより明らかだった。シルバーが船長であり、彼が率いるのは実に反抗的な乗組員だった。誠実な船員たち――そして、そのような者が船上にいることは、間もなく証明されることになるのだが――は、よほど愚かな連中だったに違いない。あるいは、真実はこうだったのだろう。すべての船員が首謀者たちの手本に影響されて不満を抱いていた――ただ、その程度に差があっただけだ。そして、根は善良な少数の者たちは、それ以上、唆されることも、強制されることもできなかったのだ。怠けて仕事をさぼることと、船を乗っ取って多くの罪のない人々を殺害することとは、まったく別の問題である。

しかし、ついに一行が編成された。六人の仲間が船に残り、シルバーを含む残りの十三人が乗り込み始めた。

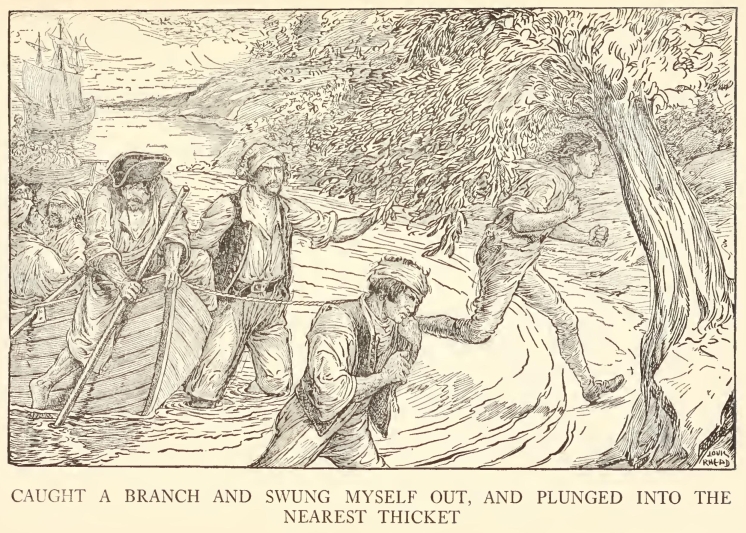

その時だった。我々の命を救うことに大きく貢献した、最初の無茶な思いつきが頭に浮かんだのは。もしシルバーが六人の男を残していくのなら、我々の仲間が船を奪って戦うことはできないのは明らかだった。そして、六人しか残っていないのだから、船室の仲間が当面私の助けを必要としないことも、同じく明らかだった。私はすぐさま、陸へ行くことを思いついた。あっという間に私は船べりを滑り降り、一番近いボートの船首の席に丸くなって身を潜めた。そして、ほとんど同じ瞬間にボートは岸を離れた。

誰も私に気づかなかった。ただ、船首の漕ぎ手が「ジムか? 頭を下げてな」と言っただけだ。しかし、もう一艘のボートからシルバーが鋭くこちらを見て、そこにいるのが私かと尋ねてきた。その瞬間から、私は自分のしでかしたことを後悔し始めた。

乗組員たちは浜辺を目指して競い合ったが、私の乗っていたボートは少し先に出ており、より軽く、漕ぎ手も優れていたため、連れのボートをはるか前方に引き離した。そして船首が岸辺の木々にぶつかり、私が枝をつかんで身を翻し、一番近い茂みに飛び込んだとき、シルバーたちはまだ百ヤードも後ろにいた。

「ジム、ジム!」と彼が叫ぶのが聞こえた。

しかし、私がそれに構わなかったのはご想像の通りだろう。跳び、身をかがめ、突き進み、もう走れなくなるまで、がむしゃらにまっすぐ走り続けた。

第十四章 最初の一撃

ロング・ジョンをまんまと出し抜いたことに私はとても喜び、自分がいる見知らぬ土地を興味深く見回し始めた。

私は柳やガマ、そして奇妙で異国風の沼沢樹が生い茂る湿地帯を横切った。そして今、起伏のある砂地の開けた土地の端に出てきた。広さは一マイルほどで、松の木が数本と、成長の仕方は樫に似ているが、葉の色は柳のように青白い、ねじくれた木々が多数点在していた。開けた土地の向こう側には丘の一つがそびえ、二つの風変わりでごつごつした頂が太陽の光を浴びて鮮やかに輝いていた。

私は今、初めて探検の喜びを感じた。島は無人だった。船仲間は後ろに置いてきた。そして目の前には、口のきけない獣や鳥しか生きていない。私は木々の間をあちこち歩き回った。ところどころに、私には見知らぬ花をつけた植物があった。ところどころで蛇を見かけ、そのうちの一匹は岩棚から頭をもたげ、独楽が回るような音を立てて、私にシューッと威嚇してきた。彼が deadly enemy[訳注:ガラガラヘビなどの毒蛇を指す] であり、その音が有名なガラガラという音だとは、夢にも思わなかった。

それから私は、この樫に似た木々――後に、常緑の樫と呼ぶべきだと聞いた――の長い茂みにやってきた。それらはイバラのように砂に沿って低く生え、枝は奇妙にねじくれ、葉は葺き屋根のように密集していた。その茂みは砂の小丘の一つから下に向かって広がり、進むにつれて背を高くしながら、広大な葦の湿地の縁にまで達していた。その湿地を通って、一番近い小川が停泊地へと流れ込んでいた。湿地は強い日差しの下で湯気を立てており、望遠鏡山の輪郭が陽炎の中に揺れていた。

突然、ガマの茂みの中で何やらざわめきが起こり始めた。野生のカモが一羽、グワッと鳴いて飛び立ち、もう一羽がそれに続いた。そしてすぐに、湿地の全面に鳥の大群が空中で叫び、旋回しながら舞い上がった。私はすぐに、船仲間の誰かが湿地の縁に沿って近づいているに違いないと判断した。そしてその判断は間違っていなかった。すぐに、非常に遠くから低い人間の声が聞こえ、耳を澄ましているうちに、その声は着実に大きく、そして近くなってきたからだ。

これにはひどく怯え、私は一番近い常緑の樫の陰に這い込み、ネズミのように息を殺して聞き耳を立てた。

別の声が応え、それから最初の声が――今ではそれがシルバーの声だと分かった――再び話を続け、長い間、立て板に水のごとくしゃべり続けた。時折、もう一方の声に遮られるだけだった。その響きからして、彼らは真剣に、ほとんど激しく話し合っているに違いなかった。しかし、はっきりとした言葉は私の耳には届かなかった。

ついに、話し手たちは立ち止まり、おそらくは腰を下ろしたようだった。彼らがそれ以上近づかなくなっただけでなく、鳥たち自身も静かになり始め、再び湿地のねぐらに戻り始めたからだ。

そして今、私は自分の務めを怠っていると感じ始めた。これほど無謀にもこのならず者たちと一緒に上陸したからには、せめて彼らの密談を盗み聞きするのが私のすべきことであり、身を隠すのに好都合な、低く茂る木々の下にできるだけ近づくのが、私の明白かつ当然の義務だと感じた。

話し手たちの方向は、彼らの声の響きだけでなく、侵入者たちの頭上でまだ警戒して舞っている数羽の鳥の振る舞いによって、かなり正確に分かった。

四つん這いになりながら、私は着実に、しかしゆっくりと彼らに向かって進んだ。そしてついに、葉の隙間から頭を上げると、湿地のそばにある、木々に囲まれた小さな緑の谷間がはっきりと見えた。そこでは、ロング・ジョン・シルバーともう一人の乗組員が、顔を突き合わせて会話をしていた。

太陽が彼らをさんさんと照りつけていた。シルバーは帽子を地面のそばに投げ出しており、その大きく、滑らかで、日に焼けた顔は、暑さでてらてらと輝き、どこか懇願するように相手の男に向けられていた。

「おい」と彼は言っていた。「お前さんを砂金みてえに思ってるからだ――砂金だ、そいつは請け合ってもいいぜ! もし俺がお前さんをタールみてえに気に入ってなけりゃ、ここにこうして警告しに来ると思うかい? もう万事休すだ――どうすることもできねえ。お前さんの首を救うために話してるんだ。もしあの荒くれ者の誰かがそれを知ったら、俺はどうなる、トム――なあ、教えてくれ、俺はどうなる?」

「シルバー」ともう一人の男が言った――私は彼が顔を赤らめているだけでなく、カラスのようにしゃがれた声で話し、その声が張り詰めたロープのように震えているのに気づいた――「シルバー」と彼は言う。「あんたは年寄りだし、正直者だ。少なくともそういう評判だ。それに、貧乏な船乗りが多くは持てねえ金も持ってる。それに、俺の見間違いでなけりゃ、あんたは勇敢だ。それで、あんたが、あんなクズどもの集まりに引きずり込まれるって言うのか? あんたに限ってそんなことはない! 神が見ている、この手を失った方がましだ。もし俺が自分の務めに背いたら――」

その時、突然、物音に彼の言葉は遮られた。私は誠実な船員の一人を見つけた――そして、まさにその同じ瞬間に、もう一人の知らせが届いたのだ。遠く離れた湿地の中から、突然、怒りの叫びのような音が上がり、それに続いてもう一つ。そして、身の毛もよだつ、長く尾を引く絶叫が一つ。望遠鏡山の岩々がそれを二十回もこだました。湿地の鳥の群れが再び舞い上がり、一斉の羽音とともに天を暗くした。そして、その死の叫びが私の脳裏でまだ鳴り響いているずっと後になって、静寂が再びその支配を取り戻し、ただ舞い降りる鳥たちのざわめきと、遠い波の轟音だけが、午後の気だるさをかき乱していた。

トムはその音に、拍車をかけられた馬のように跳び上がったが、シルバーは瞬き一つしなかった。彼はその場に立ち、松葉杖に軽くもたれかかり、飛びかかろうとする蛇のように仲間を見つめていた。

「ジョン!」と船乗りは叫び、手を差し伸べた。

「手を放せ!」とシルバーは叫び、私にはそう見えたが、熟練した体操選手のような速さと確実さで、一ヤード後ろへ跳びのいた。

「お望みなら手を放そう、ジョン・シルバー」ともう一人が言った。「俺を恐れさせるのは、あんたのやましい良心だ。だが、神に誓って教えてくれ、あれは何だったんだ?」

「あれか?」とシルバーは微笑みながら返したが、その警戒心はこれまで以上で、その目は大きな顔の中でただの点にすぎなかったが、ガラスの破片のようにきらめいていた。「あれか? ああ、ありゃアランだろうな。」

この言葉に、トムは英雄のように激昂した。

「アランだと!」彼は叫んだ。「ならば、真の船乗りとして、彼の魂に安らぎあれ! そしてあんた、ジョン・シルバー、長いこと俺の仲間だったが、もう仲間じゃねえ。犬死にしようとも、俺は自分の務めを果たして死ぬ。アランを殺したのか? できるなら俺も殺せ。だが、あんたには屈しない。」

そう言うと、この勇敢な男は料理人にまっすぐ背を向け、浜辺に向かって歩き出した。しかし、彼が遠くまで行く運命ではなかった。ジョンは叫び声を上げると木の枝をつかみ、脇の下から松葉杖をひったくり、その無骨な飛び道具をぶん、と唸りを立てて空に放った。それは哀れなトムの、背中の真ん中、両肩の間に、先端から、そして凄まじい勢いで突き刺さった。彼の両手は宙に舞い、はっと息をのむような声を上げ、そして倒れた。

彼がどれほどひどく傷ついたか、あるいはたいして傷ついていなかったのか、誰にも知る由はなかった。音から判断するに、おそらくその場で背骨が折れたのだろう。しかし、彼に回復する時間は与えられなかった。足も松葉杖もなくても猿のように身軽なシルバーは、次の瞬間には彼の上に乗り、その無防備な体に二度、柄までナイフを突き立てた。待ち伏せ場所から、彼が打撃を加えるたびに、荒い息遣いをするのが聞こえた。

気絶するのがどういうことか、私は正確には知らない。しかし、次のしばらくの間、目の前の世界が渦巻く霧の中に消えていくようだったことは知っている。シルバーと鳥たち、そして高い望遠鏡山の頂が、ぐるぐると、そして逆さまに私の目の前で回り、ありとあらゆる鐘の音が鳴り響き、遠くからの叫び声が私の耳の中でこだました。

我に返ったとき、その怪物は身なりを整え、松葉杖を脇に挟み、帽子を頭にかぶっていた。彼のすぐ前には、トムが芝生の上で動かずに横たわっていた。しかし、殺人者は彼のことなど微塵も気にかけておらず、その間、血に濡れたナイフを草の葉で拭っていた。他のすべては変わらず、太陽は湯気の立つ湿地と山の高い頂を容赦なく照らし続けていた。ほんの少し前に、私の目の前で実際に殺人が行われ、人の命が無慈悲に断ち切られたとは、ほとんど信じがたいことだった。

しかし今、ジョンはポケットに手を入れ、笛を取り出し、熱気を帯びた空気の中を遠くまで響き渡る、いくつかの変調をつけた音を吹いた。もちろん、私にはその合図の意味は分からなかったが、それは即座に私の恐怖を呼び覚ました。もっと多くの男たちがやってくるだろう。私は見つかってしまうかもしれない。彼らはすでに誠実な仲間を二人殺していた。トムとアランの後、次は私の番ではないだろうか?

私は即座に身を引き抜き、できる限りの速さと静かさで、森のより開けた場所へと這い戻り始めた。そうしている間にも、老いた海賊とその仲間たちの間で交わされる呼び声が聞こえ、この危険を告げる音は私に翼を授けた。茂みを抜けるとすぐに、私はこれまでにないほど走った。逃げる方向などほとんど気にせず、ただ殺人者たちから遠ざかることだけを考えた。そして走るにつれて、恐怖はどんどん膨れ上がり、ついには狂乱に近いものへと変わっていった。

実際、私以上に完全に途方に暮れている者がいるだろうか? 号砲が鳴ったとき、どうしてあのような、犯罪の煙がまだくすぶっている悪鬼どもの中に混じって、ボートへ下りていく勇気があるだろう? 私を見つけた最初の者が、シギの首をひねるように私の首をひねらないだろうか? 私がいないこと自体が、私の警戒心、ひいては私の致命的な知識の証拠にならないだろうか? もうすべて終わりだ、と私は思った。さようなら、ヒスパニオラ号。さようなら、郷士、博士、そして船長! 私に残された道は、餓死するか、反逆者たちの手にかかって死ぬか、そのどちらかしかなかった。

この間ずっと、言ったように、私は走り続けていた。そして、何も気づかずに、二つの頂を持つ小山の麓に近づき、常緑の樫がよりまばらに生え、その風格と大きさにおいて森の木々のように見える島の一角に入り込んでいた。これらに混じって、高さ五十フィート、あるいは七十フィートに近い松の木がいくつか散在していた。空気もまた、湿地のそばよりも新鮮な香りがした。

そしてここで、新たな恐怖が、私の心臓を激しく鼓動させ、足を止めさせた。

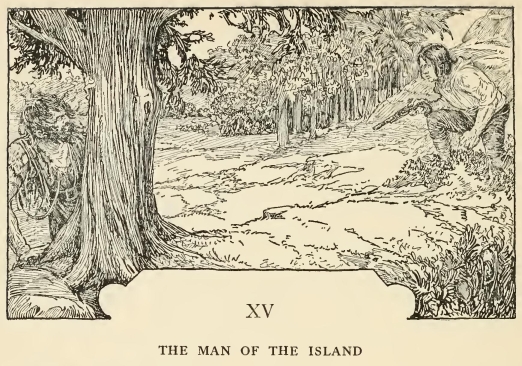

第十五章 島の男

丘の側面から――そのあたりは急で石が多かった――砂利が一筋崩れ落ち、ガラガラと音を立てて木々の間を跳ねながら落ちていった。私の目は無意識にその方向に向き、松の木の幹の背後に、ある人影が素早く飛び込むのを見た。それが何であったか、熊か、人か、それとも猿か、私には到底分からなかった。黒っぽく毛むくじゃらに見えた。それ以上は分からなかった。しかし、この新たな幻影の恐怖に、私は立ちすくんだ。

今や私は、どうやら両側から断ち切られたようだった。後ろには殺人者たち、前にはこの潜む正体不明の者。そしてすぐに私は、未知の危険よりも既知の危険の方を選ぶ気になった。森のこの生き物と比べれば、シルバー自身でさえそれほど恐ろしくは思えなかった。私はきびすを返し、肩越しに鋭く後ろを見ながら、ボートの方向へと歩みを戻し始めた。

即座にその人影が再び現れ、大きく迂回しながら、私の行く手を遮り始めた。私は疲れていたが、たとえ起きたばかりのように元気だったとしても、このような敵と速さを競うのは無駄だと分かった。その生き物は、鹿のように幹から幹へと軽やかに移動し、人間のように二本足で走っていたが、私がこれまで見たどんな人間とも異なり、走るときはほとんど体を二つ折りにするようにかがめていた。しかし、それが人間であることは、もはや疑う余地はなかった。

私は人食い人種について聞いたことを思い出し始めた。もう少しで助けを呼ぶところだった。しかし、どんなに野性的であれ、彼が人間であるという事実そのものが、私をいくらか安心させ、それに比例してシルバーへの恐怖が蘇り始めた。したがって、私は立ち止まり、何とか逃げ出す方法はないかと思いを巡らせた。そう考えているうちに、ピストルを持っていることを思い出した。自分が無防備ではないと気づくとすぐに、勇気が再び心に燃え上がり、私はこの島の男に断固として顔を向け、きびきびと彼に向かって歩き出した。

彼はこの時、別の木の幹の陰に隠れていた。しかし、彼は私を注意深く見ていたに違いない。私が彼の方向へ動き始めるとすぐに、彼は再び姿を現し、私に会おうと一歩踏み出したからだ。それから彼はためらい、後ずさりし、再び前に出て、そしてついに、私の驚きと混乱をよそに、ひざまずき、組んだ両手を懇願するように差し出した。

そこで私は再び立ち止まった。

「お前は誰だ?」と私は尋ねた。

「ベン・ガンだ」と彼は答えた。その声は錆びついた錠前のように、しゃがれてぎこちなかった。「哀れなベン・ガンだよ。この三年というもの、キリスト教徒と口をきいたことがねえ。」

今や、彼が私と同じ白人であり、その顔立ちはむしろ好ましいことさえ見て取れた。露出している肌はどこも太陽に焼かれ、唇さえも黒く、その浅黒い顔の中で明るい色の目がひどく際立って見えた。私が見たり想像したりしたどんな物乞いよりも、彼はみすぼらしさの極みにあった。彼は古い船の帆布や古い船乗り用の布のぼろ切れをまとっており、この異様なつぎはぎだらけの服は、真鍮のボタン、木の切れ端、タールを塗ったガスケットの輪など、実に様々でちぐはぐな留め具の集まりによって、かろうじて一つにまとめられていた。腰には古い真鍮のバックルがついた革ベルトを締めており、それが彼の装い全体の中で唯一しっかりしたものだった。

「三年!」と私は叫んだ。「難破したのか?」

「いや、違うぜ、相棒」と彼は言った。「置き去り刑だ。」

私はその言葉を聞いたことがあり、それが海賊たちの間ではよくある恐ろしい刑罰の一種で、罪人を少量の火薬と弾丸と共に上陸させ、どこか寂れた遠い島に置き去りにするものだと知っていた。

「三年前にな、置き去りにされたんだ」と彼は続けた。「それ以来、ヤギとベリーとカキで生きてきた。どこにいようと、人間は自分の力でやっていけるもんだ、と俺は思う。だがな、相棒、まともな人間の食い物が恋しくてたまらねえ。チーズのかけらなんざ、持ってねえだろうな? ないか? まあいいさ、何度も長い夜にチーズの夢を見たもんだ――大抵は焼いたやつだ――そしてまた目が覚めると、ここにいた。」

「もし船に戻れたら」と私は言った。「石のようにたくさんのチーズをやるよ。」

この間ずっと、彼は私のジャケットの生地を触ったり、私の手をなでたり、私のブーツを見たり、そして話の合間には、同胞の存在に子供のような喜びを示していた。しかし、私の最後の言葉に、彼ははっとしたような、ずる賢い表情になった。

「もし船に戻れたら、だと?」と彼は繰り返した。「どうしてだ、誰がお前さんを邪魔するってんだ?」

「お前じゃないことは分かっている」と私は答えた。

「その通りだ」と彼は叫んだ。「さて、お前さん――何て名前だ、相棒?」

「ジムだ」と私は彼に言った。

「ジム、ジム」と彼は、どうやらうれしそうに言った。「さてと、ジム、俺は聞いたらお前さんが恥ずかしくなるような、ひどい暮らしをしてきた。なあ、例えば、俺に敬虔な母親がいたなんて、思わねえだろう――俺を見て?」と彼は尋ねた。

「いや、特にそうは思わないな」と私は答えた。

「ああ、そうかい」と彼は言った。「だが、いたんだ――そりゃあもう、とびっきり敬虔な母親がな。それに俺は礼儀正しくて信心深い少年で、教理問答を早口でまくしたてることができたもんだ。一言一句聞き分けられねえくらいにな。そして、ジム、こうなっちまったんだ。始まりは、あのありがたい墓石の上での銭投げ遊びだった! それが始まりだったが、それだけじゃ済まなかった。それで、お袋が俺にそう言って、全部予言したんだ、あの敬虔な女は! だが、俺をここに置いたのは神の摂理だった。この寂しい島で、俺はすべてを考え抜いた。そして、信仰心を取り戻したんだ。もうラム酒はあまり口にしねえ。もちろん、運試しにちょっぴり一杯は、最初の機会にいただくがな。俺は善人になるって決めたし、その道も見えた。そして、ジム」――彼はあたりを見回し、声をひそめてささやいた――「俺は金持ちだ。」

今や私は、この哀れな男が孤独の中で気が狂ってしまったのだと確信した。そして、その気持ちが顔に出てしまったのだろう。彼は熱っぽくその言葉を繰り返した。「金持ちだ! 金持ちだって言ってるんだ。そして、いいか、俺はお前さんを一人前の男にしてやる、ジム。ああ、ジム、お前さんは星に感謝するだろうよ、きっと。俺を最初に見つけたのがお前さんでよかったってな!」

そしてこの時、突然彼の顔に影が差し、彼は私の手を握る力を強め、脅すように人差し指を私の目の前に突きつけた。

「さて、ジム、本当のことを言え。ありゃフリントの船じゃねえな?」と彼は尋ねた。

この言葉に、私は幸運なひらめきを得た。私は味方を見つけたと信じ始め、すぐに彼に答えた。

「フリントの船じゃないし、フリントは死んだ。だが、お前が聞くから本当のことを言うが――フリントの部下が何人か乗っている。俺たち残りの者にとっては、運の悪いことにな。」

「片――足の――男はいないか?」と彼は息を切らしながら言った。

「シルバーか?」と私は尋ねた。

「ああ、シルバー!」と彼は言った。「それが奴の名前だった。」

「彼は料理長で、首謀者でもある。」

彼はまだ私の手首をつかんでいたが、その言葉にぐいとそれをひねった。

「もしお前さんがロング・ジョンに送られてきたんなら」と彼は言った。「俺は豚みてえに始末されるだろうよ、そりゃ分かってる。だが、お前さんはどこにいたと思う?」

私は一瞬で心を決め、返事の代わりに、我々の航海の全容と、我々が置かれている窮状を彼に話した。彼は非常に熱心に私の話を聞き、私が話し終えると、私の頭を撫でた。

「お前さんはいい子だ、ジム」と彼は言った。「それに、お前さんたちはがんじがらめだな、そうだろ? まあ、このベン・ガンを信じな――ベン・ガンが何とかしてやる男だ。どうだい、お前さんの郷士は、助けてやった場合に、気前のいい人だと思うかい――お前さんが言うように、がんじがらめの状況でな?」

私は郷士がこの上なく気前のいい人だと彼に言った。

「ああ、だがな」とベン・ガンは返した。「門番の仕事とか、お仕着せの服とか、そういうことを言ってるんじゃねえ。それは俺の望みじゃねえんだ、ジム。俺が言いたいのは、もうほとんど自分のもの同然の金の中から、例えば千ポンドってな額を、気前よく出してくれるような人かってことだ?」

「きっとそうするだろう」と私は言った。「もともと、乗組員全員で分け合うことになっていたからな。」

「それに、故郷への船賃もか?」と彼は非常に抜け目のない表情で付け加えた。

「もちろんさ」と私は叫んだ。「郷士は紳士だ。それに、もし他の連中を追い払えたら、船を故郷まで動かすのに、お前の助けが必要になるだろう。」

「ああ」と彼は言った。「そうだろうな」そして彼は非常に安堵した様子だった。

「さて、いいか」と彼は続けた。「これだけは教えてやるが、それ以上は言わねえ。俺はフリントが宝を埋めたとき、フリントの船に乗っていた。船長と、屈強な船乗りが六人。連中は一週間近く陸にいて、俺たちは古い『ウォーラス号』で沖合を行ったり来たりしていた。ある晴れた日、信号が上がり、フリントが一人で小舟に乗ってやってきた。頭には青いスカーフを巻いていた。太陽が昇り始め、船首のあたりで見た船長は、死人のように真っ青だった。だが、そこにいたのは船長だけで、六人は皆死んでいた――死んで埋められたんだ。どうやってやったのか、船の誰も見当がつかなかった。少なくとも、戦いと殺人と突然の死だった――船長一人対六人だ。ビリー・ボーンズが航海士で、ロング・ジョンが操舵長だった。連中が船長に宝はどこだと尋ねた。『ああ』と船長は言った。『お前ら、好きなら陸へ行って、そこにいろ』と。『だが船はな、もっと稼ぎにいくぜ、ちくしょうめ!』そう言ったんだ。

「さて、俺は三年前、別の船に乗っていて、この島を視認した。『おい、みんな』と俺は言った。『ここにフリントの宝がある。上陸して見つけようぜ』。船長はそれに不満だったが、船仲間は皆同じ考えで上陸した。十二日間、連中はそれを探し、毎日俺への悪態はひどくなるばかりだった。そしてある晴れた朝、全員が船に戻った。『お前、ベンジャミン・ガン』と連中は言った。『ここにマスケット銃と』『シャベルと、つるはしだ。ここに残って、自分でフリントの金を見つけるんだな』と。

「さて、ジム、俺はここに三年いて、その日から今日まで、まともな人間の食い物を一口も食ってねえ。だが今、ここを見ろ。俺を見ろ。俺が平水夫みてえに見えるか? 見えねえ、とお前さんは言うだろう。俺もそうじゃなかった、と言うだろうよ。」

そう言うと、彼はウィンクして、私を強くつねった。

「お前さんの郷士に、その言葉を伝えてくれ、ジム」と彼は続けた。「『あの男も、昔のままじゃなかった』――それがその言葉だ。三年もの間、彼はこの島の男だった。昼も夜も、晴れの日も雨の日も。そして時々、祈りのことを考えたかもしれない(とお前さんは言うんだ)、そして時々、もし生きていれば、年老いた母親のことを考えたかもしれない(とお前さんは言うんだ)。だが、ガンの時間のほとんどは(こう言うんだ)――彼の時間のほとんどは、別の事柄に費やされていた、と。そして、俺がやるように、郷士を軽くつねるんだ。」

そして彼は、最も内密な様子で、再び私をつねった。

「それから」と彼は続けた。「それから、立ち上がって、こう言うんだ。ガンはいい男だ(とお前さんは言う)、そして彼は、生まれながらの紳士の方を、あの成り上がりの紳士どもよりも、はるかに信頼している――はるかにだ、それを忘れるな――自分もその一人だったからな、と。」

「うーん」と私は言った。「お前が言っていることが一言も分からない。だが、それはどうでもいいことだ。どうやって船に乗ればいいんだ?」

「ああ」と彼は言った。「それが問題だな、確かに。まあ、俺のボートがある。俺がこの両手で作ったやつだ。白い岩の下に隠してある。最悪の場合、暗くなってからそれを試すかもしれねえな。おい!」と彼は叫んだ。「あれは何だ?」

というのも、まさにその時、太陽が沈むまでまだ一、二時間はあるというのに、島中の木霊が目を覚まし、大砲の轟きに咆哮で応えたからだ。

「戦いが始まったんだ!」と私は叫んだ。「ついてこい。」

そして私は、恐怖もすべて忘れ、停泊地に向かって走り始めた。私のすぐそばでは、ヤギ皮をまとった置き去りの男が、軽々と楽に小走りでついてきた。

「左だ、左」と彼は言う。「左手に行け、相棒ジム! 木々の下だ! あそこが俺が初めてヤギを仕留めた場所だ。今じゃ奴らはここまで下りてこねえ。ベンジャミン・ガンを恐れて、みんなあの山のてっぺんにいる。ああ! そしてあそこが墓地だ」――彼はセメタリーと言いたかったのだろう。「あの塚が見えるか? 俺はここに来て、時々祈ったもんだ。日曜日がそろそろだろうと思った時にな。礼拝堂ってわけじゃなかったが、もっと厳かな感じがした。そしてな、こう言うんだ。ベン・ガンは人手が足りなかった――牧師もいなけりゃ、聖書も旗もなかった、と。」

そうやって彼は、私が走っている間、答えを期待もせず、受け取ることもなく、しゃべり続けた。

大砲の音の後、かなりの間隔を置いて、小火器の一斉射撃が続いた。

再び間が空き、そして、私の前から四分の一マイルも離れていない場所で、ユニオンジャックが森の上で空にはためいているのが見えた。

第四部 砦

第十六章 語り手はふたたび博士へ――船を放棄するまで

ヒスパニオラ号から二艘のボートが上陸したのは、一時半――船乗りの言葉で言えば三点鐘の頃だった。船長、郷士、そして私は、船室で事態を協議していた。もしそよ風一つでも吹いていれば、我々は船に残された六人の反逆者に襲いかかり、錨綱を切り、海へと逃げ出していただろう。しかし、風はなかった。そして、我々の無力さに追い打ちをかけるように、ハンターが、ジム・ホーキンズがボートに忍び込み、他の者たちと共に上陸してしまったという知らせを持って降りてきた。

我々はジム・ホーキンズを疑うことなど思いもよらなかったが、彼の身の安全を案じた。男たちのあの気性では、あの少年と再び会えるかどうかは五分五分に思えた。我々は甲板に駆け上がった。継ぎ目ではピッチが煮え立ち、その場のいやな悪臭に吐き気を催した。もし熱病と赤痢の匂いを嗅いだ者がいるとすれば、それはこの忌まわしい停泊地でのことだった。六人の悪党は、船首楼の帆の下で不平を言いながら座っていた。陸では、ギグボートがしっかりと係留され、それぞれに一人の男が座っているのが見えた。川が流れ込むすぐそばだった。そのうちの一人が「リリバレロ」を口笛で吹いていた。

待ち時間は神経をすり減らすものだった。そこで、ハンターと私がジョリーボートで上陸し、情報を探ってくることになった。

ギグ船は右舷に傾いていたが、ハンターと私はまっすぐ、海図に記された砦の方向へと漕ぎ進んだ。ボートの見張りをしていた二人の男は、我々の出現に慌てふためいているようだった。「リリバレロ」の歌がぴたりと止み、二人がどうすべきか話し合っているのが見えた。もし彼らがシルバーに報告に行っていたら、事態は全く違った展開になっていただろう。だが、彼らは命令を受けていたのだろう、もとの場所に静かに座り込み、「リリバレロ」を再び口ずさむことに決めたようだ。

海岸線がわずかに湾曲していたので、私はその陰に隠れるように舵を取った。上陸する前にはもう、ギグ船の姿は見えなくなっていた。私はボートから飛び降りると、暑さしのぎに大きな絹のハンカチを帽子の下に敷き、安全のためにいつでも撃てるようにした二丁のピストルを手に、走らんばかりの速さで進んだ。

百ヤードも行かないうちに、私は砦にたどり着いた。

それはこういうものだった。小高い丘のほぼ頂上から、澄んだ水の泉が湧き出ている。その丘の上に、泉を囲むようにして、いざとなれば四十人は収容できそうな頑丈な丸太小屋が建てられており、両側にはマスケット銃を撃つための銃眼が設けられていた。その周囲は広く切り開かれており、さらに高さ六フィートの柵で囲まれている。柵には扉も出入り口もなく、時間と労力をかけなければ壊すのは難しく、それでいて攻め手を隠すにはあまりに隙間だらけだった。丸太小屋にいる者たちは、あらゆる点で有利だった。安全な場所に身を置き、ヤマウズラでも撃つように敵を狙い撃ちにできるのだ。必要なのは、十分な見張りと食料だけ。完全な奇襲でも受けない限り、連隊相手でも持ちこたえられそうだった。

私が特に心惹かれたのは、その泉だった。ヒスパニオラ号の船室も、武器弾薬、食料、極上のワインが豊富にあり、十分に良い拠点ではあったが、一つだけ見落としていたことがあった――水がないのだ。そんなことを考えていると、島中に響き渡る、男の断末魔の叫び声が聞こえた。私は凄惨な死に慣れていないわけではない――カンバーランド公爵殿下にお仕えし、フォントノワの戦いで手傷を負ったこともある――だが、自分の脈が跳ね上がったのは分かった。「ジム・ホーキンズがやられた」と、私はまずそう思った。

元兵士であったことは強みだが、医者であることはそれ以上の強みだ。我々の仕事に、ぐずぐずしている時間はない。私は即座に決断し、一刻の猶予もなく岸へと引き返し、ジョリーボートに飛び乗った。

幸運なことに、ハンターは腕のいい漕ぎ手だった。我々は水しぶきを上げてボートを飛ばし、あっという間にスクーナー船の横に着け、私は船に乗り移った。

船内は、案の定、誰もが動揺していた。郷士は、我々をこんな危険に巻き込んでしまったことを思い、真っ青になって座り込んでいた。何とも善良な御仁だ! そして前甲板の船員六人のうちの一人も、似たような有様だった。

「あそこにいる男は」とスモレット船長が彼を指して言った。「この手の仕事には不慣れでしてな。あの叫び声を聞いて、卒倒しかけたんですよ、先生。もう一押しあれば、我々の仲間入りでしょうな。」

私は船長に計画を話し、二人でその実行の段取りを決めた。

我々は老レッドルースを船室と船首楼の間の通路に配置し、装填済みのマスケット銃を三、四丁と、身を守るためのマットレスを渡した。ハンターはボートを船尾の窓の下に回し、ジョイスと私は火薬の缶、マスケット銃、乾パンの袋、豚肉の樽、コニャックの大樽、そしてかけがえのない私の薬箱を積み込み始めた。

その間、郷士と船長は甲板に残り、船長は乗組員の筆頭格である操舵手に声をかけた。

「ハンズ君」と彼は言った。「ここにいる我々二人は、それぞれ二丁のピストルを持っている。お前たち六人のうち誰か一人でも、何らかの合図を送るような真似をすれば、その男は死ぬことになるぞ。」

彼らは大いに虚を突かれたようだった。しばらく相談した後、全員が船首の昇降口からどやどやと降りていった。おそらく背後から我々を襲うつもりだったのだろう。だが、梁だらけの通路でレッドルースが待ち構えているのを見ると、すぐさま踵を返し、一人の頭が再び甲板にひょっこりと現れた。

「下がれ、犬め!」と船長が叫んだ。

するとその頭はまた引っ込み、それきり、この臆病な六人の船員たちの音沙汰はしばらくの間途絶えた。

この時までに、我々は手当たり次第に物を放り込み、ジョリーボートに積めるだけ積んでいた。ジョイスと私は船尾の窓から乗り出し、オールが許す限りの速さで再び岸を目指した。

この二度目の航海は、岸の見張りの連中をすっかり警戒させてしまった。「リリバレロ」はまたもや止み、小さな岬の陰に隠れて彼らの姿が見えなくなる直前、一人が岸に駆け上がって姿を消したのが見えた。私は計画を変更して彼らのボートを破壊してやろうかと一瞬考えたが、シルバーたちが近くにいるかもしれず、欲張りすぎたせいで全てを失う恐れがあった。

我々はすぐに前回と同じ場所に上陸し、砦に物資を運び込み始めた。最初の運搬は三人全員で、重い荷物を抱え、柵の上に放り込んだ。そしてジョイスに見張りを任せ――一人とはいえ、マスケット銃が六丁もある――ハンターと私はジョリーボートに戻り、再び荷を担いだ。こうして息つく暇もなく作業を続け、全ての積み荷を運び終えると、二人の従僕は砦で持ち場につき、私は全力でスカルを漕いでヒスパニオラ号へと戻った。

二度もボートで荷を運ぶという危険を冒したことは、実際以上に大胆に見えるかもしれない。もちろん、数の上では敵が有利だったが、武器の点では我々が勝っていた。岸にいる男たちは誰もマスケット銃を持っておらず、ピストルの射程内に入る前に、少なくとも六人は仕留められるだろうと我々は高をくくっていたのだ。

郷士は船尾の窓で私を待っていた。先ほどの青ざめた様子はすっかり消え失せている。彼はもやい綱を受け取ってしっかりと結び、我々は命がけでボートに荷を積み込み始めた。豚肉、火薬、乾パンが積み荷で、郷士と私、レッドルースと船長には、それぞれマスケット銃一丁とカトラス一本だけ。残りの武器と火薬は、水深二尋半の海に投げ捨てた。すると、澄んだ砂の海底で、太陽の光を浴びて輝く鋼がはるか下に見えた。

この頃には潮が引き始めており、船は錨を中心に向きを変えつつあった。二隻のギグ船の方向から、かすかに叫び声が聞こえてくる。東側にいるジョイスとハンターの無事を確認できて安心したものの、我々も出発すべき時が来たと警告するものでもあった。

レッドルースは通路の持ち場から下がり、ボートに飛び乗った。我々はボートを船尾の張り出し部分に回し、スモレット船長が乗りやすいようにした。

「さて、諸君」と彼は言った。「聞こえるか?」

船首楼からは返事がなかった。

「エイブラハム・グレイ、お前に言っているんだ。」

それでも返事はない。

「グレイ」スモレット氏は少し声を張り上げた。「私はこの船を去る。お前にも船長に従うよう命じる。お前が根は善人であることは知っているし、お前たちの誰一人として、彼らが言うほど悪い人間ではないだろう。私の手には時計がある。三十秒やる。その間にこちらへ来い。」

しばしの間があった。

「来い、若いの」船長は続けた。「そうぐずぐずするな。この立派な紳士方と私の命を、一秒一秒危険に晒しているのだぞ。」

突然、もみ合う音と殴打音が聞こえ、頬にナイフで切りつけられたエイブラハム・グレイが飛び出してきた。そして、笛の音に駆け寄る犬のように、船長のもとへ走ってきた。

「お供します、船長」と彼は言った。

次の瞬間、彼と船長は我々のボートに飛び乗り、我々は船を押し出して漕ぎ出した。

我々は船から離れたが、まだ砦にはたどり着いていない。

第十七章 再び博士の語り――ジョリーボート最後の航海

この五度目の航海は、それまでのどれとも全く違っていた。第一に、我々が乗っていた薬壺のように小さなボートは、ひどく荷を積みすぎていた。大人の男が五人、しかもそのうち三人――トレローニー、レッドルース、そして船長――は身長が六フィートを超える。これだけでも既に定員超過だ。それに加えて火薬、豚肉、乾パンの袋。船べりは船尾で水面すれすれになっていた。百ヤードも進まないうちに、我々は何度か水をかぶり、私のズボンと上着の裾はびしょ濡れになっていた。

船長は我々にボートの釣り合いを取らせ、少しは安定して進めるようになった。それでも、我々は息をすることも憚られた。

第二に、今や引き潮が始まっていた。強いさざ波を立てた潮流が、湾内を西に流れ、そして朝方我々が入ってきた海峡を通って南へ、外洋へと向かっている。さざ波でさえ、この過積載の小舟には危険だったが、最悪なのは、我々が本来の進路から押し流され、岬の陰にあるはずの上陸地点から遠ざけられてしまったことだ。流れに身を任せれば、ギグ船のそばに上陸することになり、そこにはいつ海賊が現れてもおかしくなかった。

「船首を砦に向けられません、船長」私は船長に言った。彼とレッドルースという元気な二人がオールを漕ぎ、私は舵を取っていた。「潮に流されてしまいます。もう少し強く漕げませんか?」