オズのオズマ姫

カンザスのドロシー・ゲイル、黄色いめんどり、かかし、ブリキの木こり、チクタク、臆病ライオンと大食いトラ、そして他にも数えきれないほどたくさんの良い人たちとともに、

彼女の冒険を忠実に記録したもの

L・フランク・ボーム著

『オズの魔法使い』『オズの国』他の作者

挿絵

ジョン・R・ニール

著作権 1907年 L.フランク・ボーム

ALL RIGHTS RESERVED

私の物語を読んでくれる

すべての子どもたちへ――

とくにすべての「ドロシー」たちへ――

愛をこめてこの本を捧げます。

作者のことば

親愛なる子どもたちが、この新しい「オズの本」の生みの親です。前回の『オズの国』も、同じように子どもたちのおかげでした。小さくてかわいらしい手紙には、みんな「もっとドロシーのことが知りたい!」と書いてありますし、「臆病ライオンはどうなったの?」や、「オズマはその後どうしたの?」――もちろんこれは、彼女がオズの支配者になった後のことを知りたいという意味ですね――といった質問も届くのです。そして、「ドロシーをまたオズの国に行かせてください」とか、「オズマとドロシーに会わせて、楽しい時間を過ごさせてあげては?」など、あらすじまで考えてくれる子もいます。本当に、みんなが望むことを全部叶えようとすれば、何十冊も本を書かないと足りません。それでも、子どもたちがこれほどこのお話を楽しんでくれるのなら、私も書くのがとても楽しいのです。

さて、これが「もっとドロシーのこと」であり、おなじみのかかしやブリキの木こり、臆病ライオン、オズマ、それにほかのみんなのお話です。そして、今回は新しい、ちょっと変わった登場人物もたくさん出てきます。このお話が印刷される前に読んでくれたひとりの小さな友達はこう言いました。「ビリナはほんとに“オズらしい”し、チクタクや大食いトラもそうだと思うよ、ボームさん。」

もしこの言葉が公正なもので、この新しいお話もみんなに「本当にオズらしい」と思ってもらえたなら、私は本当にうれしく思います。それに、きっとまた、読んだ感想を書いてくれる素敵なお手紙も受け取れるでしょう。「オズのオズマ姫」がどうだったか、ぜひ教えてくださいね。

L・フランク・ボーム

マカタワにて 1907年

鶏小屋の少女

風がとても強く吹いていて、大海原の水をゆすっては、さざ波をその表面に作り出していました。それから風は、そのさざ波の端を押して波にし、さらにその波をぐるぐる押し回して、やがて大きなうねりになりました。うねりは、それはもうひどく高く盛り上がりました――家の屋根よりも高く。それどころか、ときには大きな木のてっぺんほど、まるで山のように高くなったし、無数の大きなうねりの谷間は、深い谷底のようでした。

この大海原で風がこんなにやんちゃをしているのは、なんのわけもありません。ただ、ものすごい嵐を作り出しただけなのです。そして海の嵐ともなれば、時にとてもおかしなことをしでかすものですし、多大な被害をもたらすこともあります。

風が吹き始めたそのとき、一隻の船がはるか沖を航海していました。波が高くなり、どんどん大きくうねるにつれて、船は上下に揺れ、右に傾いたかと思えば左にも揺れ――ひどい揺さぶりで、船乗りでさえもロープや手すりにしがみつかないと、吹き飛ばされたり、海に投げ出されたりしそうなほどでした。

空には雲が立ちこめ、日差しさえも通らず、昼間なのにまるで夜のような暗さとなり、嵐の怖さはますます増していきました。

船長さんは怖がりませんでした。なぜなら、何度も嵐を見てきて、無事に船を導いてきた経験があったからです。しかし、乗客たちにとってはとても危険だったので、船長さんはみんなをキャビンに集めて、「嵐がやむまで外に出てはいけません、勇気を出して、怖がらずにいれば大丈夫ですよ」と言い聞かせました。

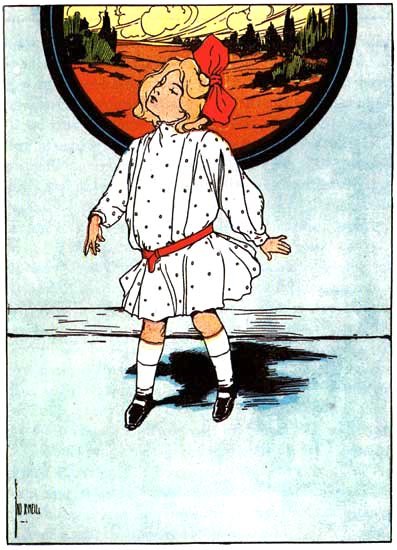

さて、この乗客の中に、カンザスの小さな女の子、ドロシー・ゲイルがいました。彼女はヘンリーおじさんと一緒にオーストラリアへ、今まで会ったことのない親戚を訪ねて旅をしていたのです。ヘンリーおじさんは体の調子が思わしくありませんでした。カンザスの農場であまりにも働き過ぎて、すっかり弱り、神経もすり減ってしまったのです。そこで、エムおばさんには家で雇い人の世話や農場の見張りを頼み、自分は遠いオーストラリアまで休養に出かけることにしました。

ドロシーはこの旅にどうしてもついて行きたがり、ヘンリーおじさんも賑やかな連れがいれば元気が出るだろうと、ドロシーを連れて行くことにしました。この小さな少女は実はなかなかの旅慣れさんで、前にはサイクロンに吹き飛ばされて、不思議なオズの国まで行ったことがありましたし、カンザスに帰るまでにも色々な冒険をしたのです。だから何が起きても、あまり怖がることはありません。さて、風がヒューヒューと鳴り、波がザブンザブンとうねり始めても、ドロシーは少しも動じませんでした。

「もちろん、キャビンにいなくちゃダメね」とドロシーはヘンリーおじさんやほかの乗客に言いました。「船長さんが言うには、甲板に出たら危ないから、静かにして、嵐がやむまでじっとしていましょう、って。」

そんな事故をわざわざ起こしたい人などいません。ですから乗客たちはみんな、暗いキャビンで身を寄せ合い、嵐のうなり声とマストやロープがきしむ音に耳を傾け、船が傾くたびに体がぶつからないようにがんばっていました。

ドロシーは、もう眠りかけていたのですが、不意に目を覚ますと、ヘンリーおじさんの姿がありませんでした。どこへ行ったのか見当もつかず、体が弱っていることを思い出して心配になりました。まさか、甲板に出てしまったなんて……それなら大急ぎでもどらないと、ひどく危険です。

実は、ヘンリーおじさんは自分の寝台で横になっていただけなのですが、ドロシーはそれを知りません。エムおばさんに「ちゃんとおじさんのお世話をしてね」と言われていたことを思い出し、ドロシーは急いで甲板に探しに行こうと心に決めました。嵐はますますひどくなり、船はおそろしいほどに揺れていましたが、ドロシーは階段を登るだけでもやっとの思い、やっと甲板に出てみると、ものすごい風が、スカートがちぎれそうなほどに襲いかかってきました。でもドロシーは、この嵐と戦うことにどこかワクワクして、しっかり手すりにつかまりながらあたりを見回しました。すると、遠くのマストに誰かがしがみついているのが、ぼんやり見えました。もしかしたらヘンリーおじさんかもしれません。そこで、できるだけ大きな声で叫びました。

「ヘンリーおじさん! ヘンリーおじさん!」

でも、風は怒った怪物のように狂ったように叫び、ドロシーは自分の声さえ聞こえません。しがみついているその人も、なにも動きません。

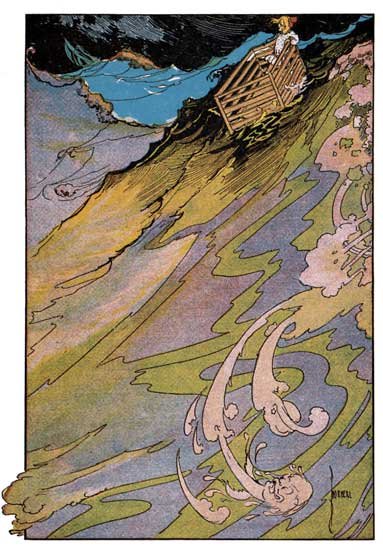

どうしても助けなきゃ、とドロシーは決心しました。嵐が少し静まった隙に、甲板に縛り付けてあった大きな鶏小屋のそばまで走りました。何とか飛びつくことができましたが、ちょうどその時、嵐の風がまたいっそう強まったのです。まるで怒れる巨人のようにうなりながらロープを引きちぎり、小屋を空高く持ち上げてしまいました。ドロシーはまだしっかり小屋の格子にしがみついています。鶏小屋は空をグルグル回され、やがて遠く海の上まで運ばれ、どぼんと波の谷間に落とされました。大波はまるで遊び道具のように、鶏小屋を乗せて山のような頂上へ滑り上がらせ、また深い谷へと滑らせました。

ドロシーはすっかり水をかぶってしまいましたが、それでも決して落ち着きを失いませんでした。しっかり格子をつかみながら、目から水をぬぐった時に気づいたのです。もう小屋のふたは吹き飛ばされ、可哀そうな鶏たちは四方八方に飛び散って、羽根ぼうきのようです。小屋の底だけは分厚い板でできていたので、ドロシーは重くない板のいかだに、格子の壁で囲まれて乗っているようなものでした。喉に詰まった水を何とか吐き出し息をつくと、ドロシーは格子を乗り越えて広い板の底の上に立つことができました。そこは思いのほかしっかりしていました。

「まあ、自分の船を手に入れちゃった!」と、ドロシーは思わずくすり。思ったよりも怖くありません。そして大きな波のてっぺんまで小屋が登ったとき、彼女はぐるりとあたりを見渡しました。自分が吹き飛ばされた船は、どこだろうと。

けれど船は、もうはるか遠くです。船の中ではまだ誰も、ドロシーがいなくなったことにも、この不思議な冒険にも気づいていないかもしれません。次の波の谷間に運ばれたとき、また小屋は別の頂に登りましたが、もう船は、小さなおもちゃの船みたいに遠く、ついに姿が見えなくなりました。ドロシーはおじさんたちと離れたことを少し寂しく思い、これからどうなるのかと思い始めました。

今の彼女は、大きな海の上に、板底と格子のついたおんぼろ鶏小屋ひとつで浮かんでいます。波の間からぽたぽた水が入り、全身びしょぬれ! お腹がすいたら――きっとすぐなるでしょう――食べるものもありませんし、飲み水もなければ、乾いた服もないのです。

「ほんと、まったく!」とドロシーは笑いました。「こりゃ、かなり困ったことになっちゃったよ、ドロシー・ゲイル。いったいどうすればいいのか、さっぱり見当もつかないよ!」

そしてさらに困ったことに、もう夜が近づいていました。灰色の雲は真っ黒になり、でもそれと同時に、いたずら好きの風は遊びつかれたのか、やっとどこかへ吹き去っていきました。波も、もうかき乱されることもなく、だんだん静かになり始めました。

嵐がおさまったのは、ドロシーにとって本当に幸運だったと思います。もし、どんなに勇敢でも、まだ暴れ続ける嵐の中だったら、どうなっていたことか。たいていの子なら、ここで涙を流してしょげてしまったでしょう。でも、ドロシーはこれまでにもたくさんの冒険をくぐり抜けてきたから、特に怖がるなんて思いもよらなかったのです。もちろん、濡れて冷たいし、ちっとも気持ちよくはありません。でも、ため息をひとつつくと、またいつもの明るい気持ちを思い出し、あとはおとなしく、どんな運命が待っているのか、見てみようと覚悟を決めました。

しばらくすると、黒い雲は流れていき、やさしい銀色の月が夜空の真ん中で輝きました。小さな星たちはドロシーが見上げると、にこにことウィンクしてくれます。鶏小屋はやさしい波の上をすべるように静かになり――まるで揺りかごみたい――床にしぶきもかからなくなりました。ドロシーはくたびれていたので、「今は少しでも眠るのが、元気を取り戻すいちばんだわ」と思い、少し濡れてはいるけれど、あたたかな気候だったので寒くもなく、安心してすみに座りました。格子に背をもたれて星に「おやすみなさい」とウインクし、目を閉じると、ものの半分も経たないうちに、ぐっすり眠ってしまったのです。

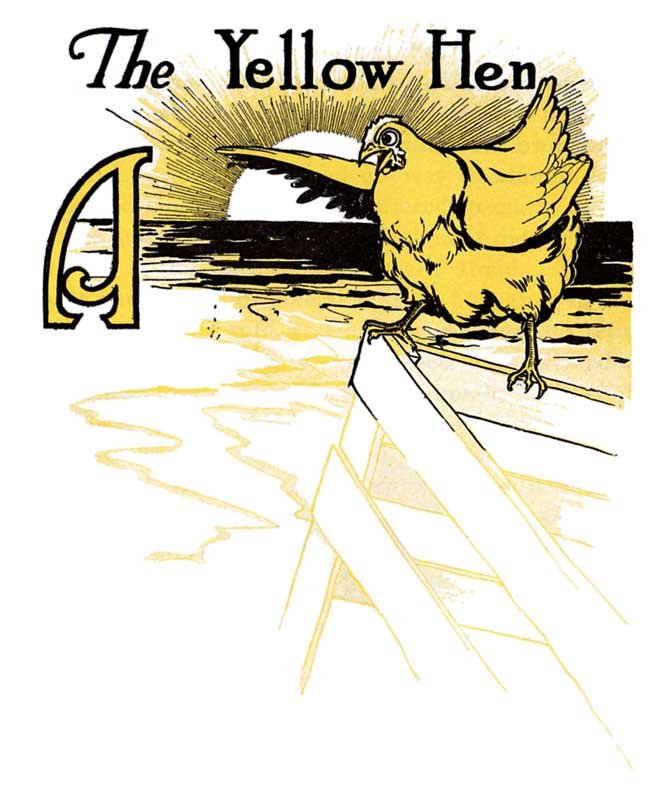

黄色いめんどり

不思議な音がして、ドロシーは目を開きました。朝がやってきて、お日さまが明るく輝いています。ドロシーは、カンザスの納屋の庭で、子牛や豚や鶏たちと遊ぶ夢を見ていました。最初は、本当にそこに戻ってきたのだと思ったぐらいです。

「コッコッコッ、ケッコッコ! コッコッコッ、ケッコッコ!」

あ、この音です。ドロシーを目覚めさせたのはぜったいに鶏の鳴き声! でも、格子ごしに最初に目にしたのは、やさしく穏やかになった青い海。そして昨日の夜のこと――波乱と危険に満ちた嵐の夜――思い出したのです。自分が今、嵐にもてあそばれて、見知らぬ海をさまよう小さな難民なのだとも。

「コッコッコッ、ケェーッコ――コ!」

「今のなあに?」ドロシーはあわてて立ち上がりました。

「まあ、卵を産んだだけよ。」小さいけれど、はっきり聞こえる声が返ってきます。その声の主を探すと、反対側のすみに黄色いめんどりが一羽、しゃがんでいました。

「まあまあ!」とドロシーは目を丸くします。「あなたも、夜じゅうここにいたの?」

「もちろんよ。」めんどりは羽をばたつかせて、あくびをしながら答えます。「鶏小屋が船から飛ばされたとき、私はこのすみに、爪とくちばしでしがみついていたの。だって落ちたら、絶対におぼれてしまうでしょう? 水に流されそうになったときは、本当に危なかったわ。こんなにびしょぬれになったのは生まれて初めて!」

「そうね。」とドロシー。「ずいぶん濡れたものね。でも、今は大丈夫?」

「まだあんまり快適じゃないけどね。お日さまが、私の羽根もあなたの服も乾かしてくれたし、朝の卵を産んだらちょっと気分も良くなったわ。でも、私たちこれからどうなっちゃうのかしら? こんな大きな池の上で。」

「私も知りたいわ。」とドロシー。「でも教えて。どうしておしゃべりできるの? 鶏って、普通はコケコッコしか言わないはずなのに。」

「さあ、そのことだけど……」と黄色いめんどりは考え込みます。「今までずっと、私はコケコッコとかコケッコーとかばかり言ってたわ。今朝だって、あなたがたずねてきたとき、あたりまえみたいに答えたくなっただけ。そうしたらしゃべれるようになって、そのまんま、あなたたち人間みたいに会話してるの。変でしょ?」

「とってもね。」とドロシー。「オズの国なら、動物が話すなんて珍しくないんだけど、ここは海の上。オズの国からずいぶん遠いに違いないもの。」

「私の言い方はどうだったかしら?」黄色いめんどりは心配そうに聞いてきます。「ちゃんと正しくしゃべれてる?」

「ええ、初心者にしては、とても上手よ。」

「それは良かった。」とめんどりは、ちょっと嬉しそうに。「どうせしゃべるなら、ちゃんとした言葉で話さないとね。赤いおんどりにはよく、私の“コケッコー”は最高だって褒められてたの。でも、ちゃんと話せてるのがわかって、やれやれだわ。」

「なんだかお腹がすいちゃった。」とドロシーが言います。「時間は朝ごはんみたい。でも、ご飯なんてないし……。」

「よかったら私の卵を食べていいわよ。私はいらないから。」

「え、でも孵したりしなくていいの?」とドロシーはびっくり。

「とんでもないわ。静かな巣で、13個そろうまで卵を温めるなんて気にならないわ。じつは、13個そろえてやっとラッキーな気分になるのよ、私たちめんどりにとっては。それに、今の卵は好きに食べてくれていいの。」

「でも、料理しないで食べるのは……無理かも。気持ちはうれしいけど。」

「どういたしまして。」めんどりは平然と返事し、羽のお手入れを始めました。

ドロシーはしばらく、ただ波の上を見つめていました。でも、やっぱり卵のことが気になったので、また口をひらきました。

「どうして孵さない卵を産んだりするの?」

「それはね、癖よ。一年中、毎朝新鮮な卵を産むのがプライドなの、ただし換羽期以外はね。卵がちゃんと産めないとコケコッコも言えなくて、そうすると幸せになれないの。」

「なんだか不思議ね。」とドロシーは小さな声で。「私はめんどりじゃないし、理解できなくても当然か。」

「ええ、そういうこと。」

再び、二人は沈黙になりました。黄色いめんどりは仲間がいてちょっと心強かったけれど、それでも大海原の真ん中はやっぱり心細いものです。

しばらくして、めんどりはひょいと飛び上がって、小屋の一番上の格子にとまりました。その場所は、ドロシーが座っている時よりちょっと高いぐらいです。

「まあ、陸が見えるわ!」とめんどりが叫びました。

「どこ? どこにあるの?」ドロシーも大興奮で立ち上がります。

「あの向こうよ。どうやらそっちへ流されているみたい。お昼には、きっと地面に立てるわ。」

「それは嬉しい! 早く足も服も乾かしたいな。」

「私もそうね。」めんどりも同じ気持ち。「世の中でいちばん惨めなのは、濡れためんどりよ。」

どんどん近づいてくる陸地は、浮かぶ鶏小屋から見ると、とても美しく見えました。海のそばには白い砂や小石が広がって、その奥に小さな岩山がいくつも並び、そのさらに向こうには緑の森が広がっていました。でも、民家も人影も、どこにもありません。

「食べ物が見つかるといいんだけど。」とドロシーは、どんどん近づく砂浜をじっと見つめます。「そろそろお腹ペコペコ。」

「私もちょっとお腹が空いたわ。」と黄色いめんどりも答えます。

「自分で卵を食べたら?」とドロシー。「あなたは生で食べても平気でしょ?」

「なによ、私を人食いだと思ってるの!?」めんどりはびっくりです。「私、何か失礼なことしたかしら?」

「ごめんなさい、えーと、奥さま……それにしても、お名前を伺っても良いでしょうか?」

「私の名前はビルよ。」黄色いめんどりはちょっと不機嫌そう。

「ビル!?それ男の子の名前じゃない。」

「それがなに?」

「あなたは雌のめんどりでしょう?」

「もちろんよ。でもね、孵ったときはおんどりかめんどりか、分からなかったから、農場の男の子が私をビルと呼んで、黄色いヒヨコだったからペットにもしてくれたの。その子も、私が鳴いたりケンカをしないってわかったころには、名前を変えるなんて思いもしなくて、農場の仲間も家の人たちもみーんな、私のこと『ビル』って呼び続けたの。それでずっと『ビル』のまま。」

「でも、それはちょっと変だよ……。ビリナにしてもいい? 『イーナ』ってつけると女の子らしくなるでしょ。」

「あら、かまわないわ。私にとっては、自分を呼ぶんだって分かれば、どんな名前でも。」

「ありがとう、ビリナ。私はドロシー・ゲイル。でも、友達にはドロシーで。初めての人にはゲイルさん。だからドロシーって呼んでね。もうすぐ岸につきそうだし、歩いていけるかな?」

「あと少しよ。このあたたかいお日さまは気持ちいいし、あせらないで。」

「でも足がまだぐちゃぐちゃしてるの。服は乾いたけど、足が乾かないと本当に気持ち悪いわ。」

ビリナに言われた通り、もう少しだけ待つことにしました。やがて、木造の鶏小屋はスーッと砂浜にこすれて止まり、冒険は終わりました。

陸に上がるのに、あまり手間はかかりませんでした。ビリナはすぐに砂の上に飛び降り、ドロシーも格子をよじ登って降りました。農家の子としては、これくらい簡単です。陸に上がると、まず濡れた靴下と靴を脱いで、日当たりの良い砂浜で乾かしました。

それから、ビリナが砂や小石の中をツンツンつついて、かぎ爪でカリカリやっているのを、ドロシーはじっと見つめていました。

「何を探してるの?」ドロシーが聞きます。

「朝ごはんを探してるのよ。」ビリナは夢中でつついています。

「何が見つかるの?」と、ドロシー。

「赤くて太ったアリや、砂虫や、ときどき小さなカニ。どれも、甘くておいしいのよ。」

「なんてこと!」ドロシーはびっくり。

「なによ、それがどうしたの?」ビリナは片目でじっと見つめます。

「生き物を食べたり、虫やアリなんて……すごく、いけないことみたい!」

「やれやれ、なんて変わってるの、あなた。生きてるもののほうが新鮮で大丈夫よ。あなたたち人間だって、死んだ生き物をたくさん食べてるでしょ!」

「そんなことないもん!」

「本当に? 羊も、牛も、豚も、鶏だって食べるでしょ。」

「でも、火を通してから!」

「だから何よ。」

「それは違うよ……どう違うかうまく言えないけど、とにかく違うの。だって私たち、虫なんて絶対食べないわ。」

「でも、あなたたちは虫を食べる鶏を食べてるわよ。」とビリナがちょっと意地悪な声で。

ドロシーはしばらく考え込みました。ビリナの言うとおりで、なんだか朝ごはんの食欲もなくなってきたくらいです。でもビリナは全然気にせず、砂をつつき続けていました。

そのうち、波打ち際で、ビリナがくちばしを砂に突っ込むと、ピタリと止まり、びくっと体をふるわせました。

「イタッ!」と叫びます。「何だか金属に当たっちゃった。くちばしが折れそうよ。」

「たぶん岩よ。」ドロシーは気軽に言います。

「そんな馬鹿な。岩と金属くらい、私にだって分かるわ!」

「でも、こんな無人の浜辺に金属なんてあるはずないよ。」

「まあ、どこかにあるなら、掘りだしてごらんなさいよ。」

ビリナの言う場所を掘ってみると、指に固いものが当たりました。引っ張り出してみると、それは大きな金色のカギ――ちょっと古いけど、ピカピカできれいな形です。

「ほら見なさい!」とビリナは自慢げにコケコッコー。「金属と岩、どちらが正しいと思う?」

「ほんとに金属だわ。」とドロシーも認めました。「きっとこれ、本物の金よ。ここにずっと埋まってたのね。どうしてこんなとこにあったのかな? このカギはどんなカギ穴を開けるのかしら。」

「さっぱりわからないわ。」とビリナ。「あなたのほうが、カギやカギ穴のことはよく知ってるでしょう?」

辺りを見ても、家なんてひとつもありません。けれど、カギには必ずカギ穴があり、カギ穴にはきっと何か理由があるはず。誰か遠くから来て、ここで落としたものなのかも。

いろいろと考えながら、ドロシーはカギをポケットにしまい、すっかり乾いた靴下と靴をはきました。

「さて、ビリナ。私はちょっと辺りを見て、何か朝ごはんを探してくるわ。」

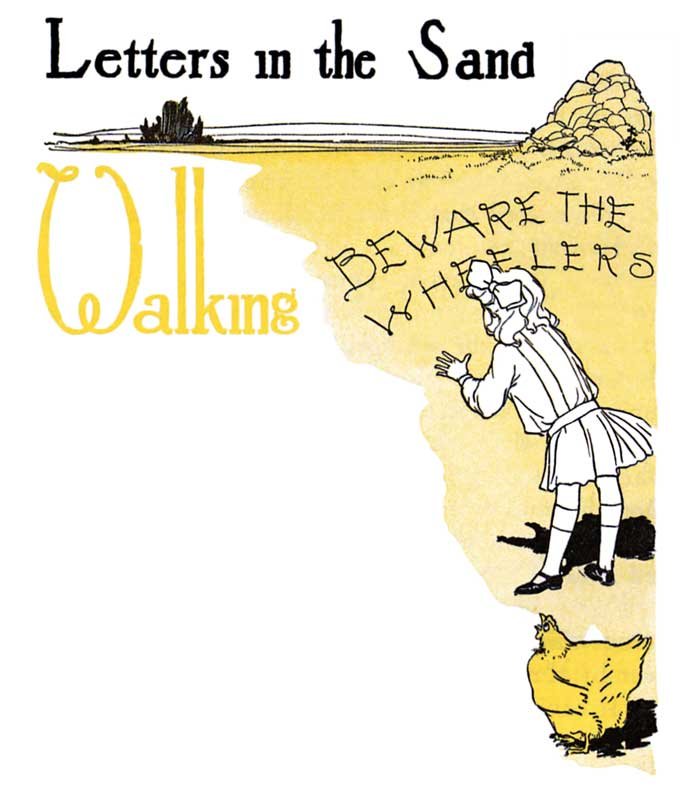

砂の中の文字

波打ち際から少し森寄りに歩いていくと、真っ白な砂の広場があり、そこに妙な記号や文字が書かれているのを見つけました。まるで棒で書いたみたいです。

「なんて書いてあるの?」とドロシーは、いっしょに歩くめんどりに聞きました。

「分かるわけないでしょ。私は学校に行ったこともないし、読めないのよ。」

「あ、そうなんだ。」

「ええ、ぜんぜん。学校に行ったこともないんだから。」

「私は学校に行ったことあるけど、でもこの文字は大きくてすごく離れてるから、読むの難しいな。」

ドロシーは一文字ずつしっかり見て、とうとうこう書かれていることを読み取りました。

「車輪族にご用心!」

「変なの。」ビリナが言いました。「車輪族って何かしら。」

「何かを“こぐ”人たちよ。手押し車とかベビーカーとか角つき荷車とか。」

「車だったら危ないものね。」とビリナ。「私の友達だって何羽か轢かれちゃったし。」

「でも車じゃないよ、きっと。ここは見たこともない国で、電車も電話もないし、誰も発見したことのない場所だと思うな。だから車なんてあるわけないよ、ビリナ。」

「たしかに、そうかもね。で、今度はどこへ?」

「あっちの森へ行って、果物か木の実を探してみる。」

ドロシーは岩山のすそをまわって、森のふちまでたどり着きました。

でも、最初はとても失望しました。近くの木はどれもユーカリや綿の木ばかり、何も食べられるものがありません。けれども、あきらめかけたころ、不思議な木が目に入りました。

1本は、四角い紙箱が房状になって枝いっぱいに実っています。大きくて、いちばん熟した箱には「ランチ」と、きれいな文字が書かれています。この木は一年中咲いているらしく、箱の赤ちゃんもたくさん見えます。

この木の葉っぱはぜんぶ紙ナプキンで、見た目もとても楽しく、食欲をそそりました。

けれど、その隣の木はもっとすごい! そこには、大きなブリキのお弁当バケツが、重みで枝をしならせながらたくさん実っています。小さくて茶色いのもあれば、大きくて鈍い銀色、そしてとびっきりよく熟れた新しいのはピカピカに光って見えます。

ドロシーは大喜び! ビリナも、びっくりしていました。

ドロシーは背伸びして、一番おいしそうなランチ箱をひとつもぎり取り、早速ふたを開けてみました。中には白い紙にくるまったハムサンドイッチとスポンジケーキとピクルスとスライスチーズとりんご! それぞれ、箱の壁から小さな茎で付いていて、もいで食べるのです。どれもとてもおいしくて、箱の中身全部ぺろりとたいらげました。

「朝ごはんじゃないけど、ランチはランチだもの。」とドロシー。「お腹が空いていれば、朝でも晩ごはんだって食べられるの。」

「そのランチ箱はちゃんと熟してた?」とビリナは心配そう。「未熟なものを食べると、お腹こわすわよ。」

「きっと大丈夫。ピクルスだけは青かったけど、ピクルスはどのみち緑じゃないと。ほかのみんな、とってもおいしかったよ。ピクニックみたいで楽しい! もうひとつバケツももいでおこう、あとでお腹がすいた時用に。そしてここを探検して、どこの国か調べてみよう。」

「どこだか見当はつく?」

「全然だめ。でもね、きっと妖精の国だと思うの。じゃなければ、ランチ箱やお弁当バケツが木になんて、なるはずないもん。それに、ビリナみたいなめんどりが、人前でおしゃべりなんて、カンザスみたいな普通の国では絶対無理だもの。」

「オズの国かもよ?」とビリナ。

「いいえ、違うわ。私オズの国には行ったことあるけど、ひどい砂漠で囲まれていて、誰も渡れないのよ。」

「じゃあ、どうやって脱出したの?」

「銀のくつを履いて、空を飛んできたの。でも、もうなくしちゃったの。」

「へぇ。」ビリナはあまり信じていない様子。

「それに、オズの国の近くには海はないから、やっぱりここは別の妖精の国に違いない。」

そう言いながら、どれにしようかと選んで、光るバケツをひとつもぎり取りました。ビリナと二人で海岸の方へ戻ります。

砂浜を半分ぐらい横切ったころ、突然ビリナが叫びました。

「な、なにあれ!」

ドロシーが振り向くと、森の道から変な人が現れたのです。

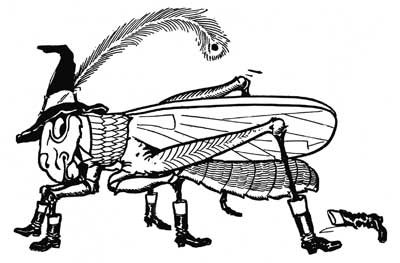

体の形は人間みたい。でも四つん這いで、足も手も同じ長さ。まるで動物の四つ足みたいです。でも、動物じゃなくて、すごくカラフルな刺繍入りの服に身を包み、麦わら帽子までかぶっています。だけど、手足の先は車輪になっていて、その車輪で全速力でころがってきました。あとでドロシーはその車輪が、私たちの爪のようにカチカチのものだと知るのですが、はじめて見たときは、ローラースケートを手にも足にもはいた人みたいに見えたのでした。

「逃げて!」ビリナは羽をばたばたさせて、「あれは車輪族よ!」

「車輪族? なにそれ?」

「さっき砂に書いてあったでしょ、『車輪族にご用心』って。お願い、逃げて!」

二人は走り出しました。車輪族はギャーっと不思議な声をあげて追いかけてきます。

ドロシーが後ろを振り返ると、森の中からどんどん車輪族が現れ、たくさんの車輪族が美しい服をまとって、猛スピードで追いかけてきます。

「もう追いつかれちゃう!」とドロシーは息を切らして言いました。まだ重いお弁当バケツを持っています。

「この岩山に登って!」とビリナ。ドロシーは必死で岩山をよじ登りました。ビリナはすでに先に羽ばたいて登っています。

ちょうどそのとき、先頭の車輪族が追いついてきましたが、岩山の斜面で立ち止まり、ひどく怒って叫びました。

ビリナは岩の隙間でけたけた笑いながら言いました。

「もう急がなくていいのよ。こんな岩だらけじゃ、車輪じゃ登れないもの。」

ドロシーはやっと大きな岩に腰を下ろしました。息がきれました。

車輪族たちは岩山のふもとまでやって来ましたが、車輪ではゴツゴツした岩肌を登れません。だから、ドロシーとビリナは安全だけれど、岩山を降りたら確実に捕まってしまいます。車輪族たちは岩山のまわりをぐるっと取り囲み、前輪を振り上げながら叫びました。

「絶対に捕まえてやるぞ。お前らを細切れにしてやる!」

「どうしてそんな意地悪するの?」ドロシーはたずねました。「私はこの国では知らない人だし、何も悪いことなんてしていないのに。」

「悪いこと? お前はランチ箱やお弁当バケツを盗っただろう? そのバケツをまだ持っているじゃないか!」

「ひとつずつしかとってない。お腹がすいてたし、木があなたたちのものとは知らなかったわ。」

「それは言い訳にならん。この国の決まりで、許可なくお弁当バケツをもぎ取ったやつは、即刻死刑だ!」

「信じちゃダメよ。」ビリナが小声で言います。「きっとあんな連中は何をしても命を狙ってきたと思う。」

「私もそう思う。」とドロシー。「で、どうしようか。」

「このままここにいるの。今なら車輪族は手出しできないもの。そのうち、何とかなるわ。」

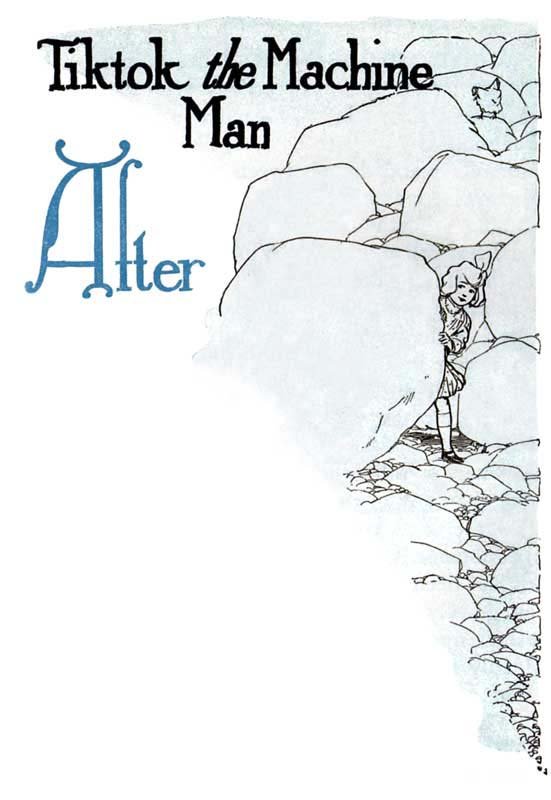

チクタク 機械仕掛けの人

それから一時間ほどすると、車輪族の多くは森の中へ戻っていき、見張りは三人だけ残りました。三人は犬のように体を丸めて眠ったふりをしています。でも、ドロシーもビリナも、そんな策略にひっかかりません。ずっと岩の上で警戒していました。

やがて、ビリナが岩山の上を跳びまわって、「やや、ここに道が!」と叫びました。

ドロシーもすぐにビリナのところへいくと、たしかに滑らかな道がありました。それは、山をぐるぐる巻くような小道で、ごつごつした岩を縫うように、上から下までゆるやかに続いています。

最初、どうして車輪族がこの道を使わないんだろうと思いましたが、山のふもとへ下ってみると、大きな石が道の出口をふさいで、道が隠され、外からも見えないようになっていました。これじゃ、車輪族にも上ってこれません。

ドロシーは再び道をたどって山のいちばん上まで登っていくと、丸い大きな岩がただひとつ立っていました。そこが小道の終点です。いったい誰が、なぜ道を作ったのかと考えていると、後ろにいるビリナが言いました。

「あれ、ドアみたいじゃない? 見て、そこの割れ目。」

「どこがドア?」ドロシーは首をかしげます。

「ここの岩のひび割れよ。上下左右に走ってるでしょ。」

「ほんとだ。そして、これは鍵穴じゃない?」ドロシーは岩の一部に空いた丸くて深い穴を指差しました。

「そうかもね。鍵さえあれば、開けて中が見られるのに。きっと宝物なんかが詰まってるのよ、ダイヤやルビーや金銀が山ほど――」

「そういえば、さっき砂浜で拾った金の鍵があった! この鍵、合うかしら、ビリナ?」

「試してごらんよ。」

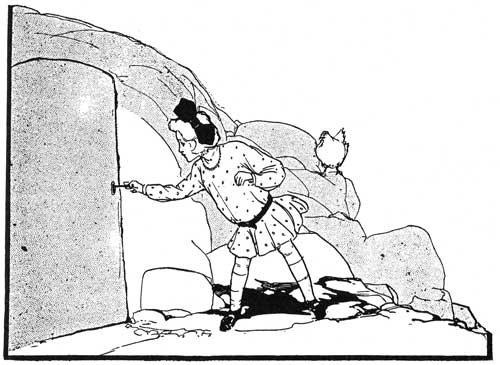

ドロシーはポケットから金の鍵を取り出し、鍵穴に差し込んで回しました。「カチッ」と音がして、重い岩の面がきしみながら外側に開きます。まるでドアのように。

「うわっ!」ドロシーはびっくりして、道の端まであとずさりしました。

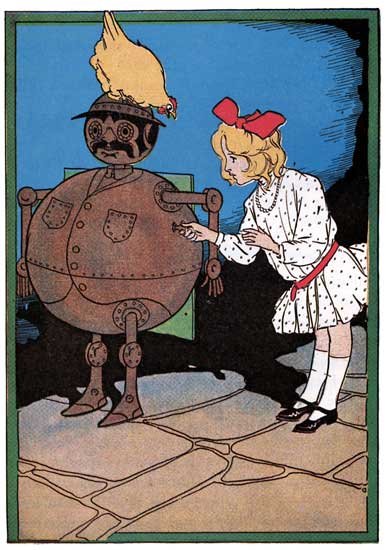

なぜなら、岩の内側に、人の形――少なくともそう見えるもの――が立っていたからです。でも、その背丈はドロシーと同じくらい。丸い体はピカピカの銅でできていて、頭や手足も銅で、関節は昔の騎士の甲冑みたいに大きなキャップで止めてあります。まったく動きませんが、日に当たったところは金のように光輝いています。

「怖がらなくていいわよ。」とビリナ。「生きてやしないってば。」

「たしかに。」ドロシーはホッとため息。

「ただの銅製、納屋の古いやかんとおんなじよ。」ビリナは首を傾げて両目でじっくり観察します。

「そういえば、前にブリキの木こり――ニック・チョッパー――に会ったことがあるの。あの人はもともとは普通の人間だったけど、不注意で斧で腕や指を切るたんびに、それぞれブリキになっていったの。」

「ふーん。」ビリナは鼻で笑うような声。

「でも、この銅の人は最初から生きていないみたい。誰が、何のために、こんな場所に閉じ込めたんだろう。」

「謎ね。」とビリナは羽の手入れ。

ドロシーが部屋の後ろにまわってみると、背中に紙がぶら下がっています。小さな銅のピンから吊るされていて、そこには大きな活字体のカードが。ドロシーはカードを引き外し、明るい場所に戻って読むことにしました。

「何て書いてあるの?」ビリナがたずねます。

ドロシーは声に出して、苦労して文字を追いました。こう書いてあります。

スミス&ティンカー社製

特許 二重作用式・超敏感・思考創造的・完全発声型

機械仕掛けの人間

当社特製 ゼンマイ装置付

考え、話し、動き、何でもできますが、生きてはおりません。

エヴの国、エヴナ工場にて製造

無断複製は法律により厳重に罰します

「すごいわ!」とビリナ。「これが本当なら、すごい機械よね。でも、特許製品なんてどれも大げさなものよ。」

「ゼンマイを巻いてみようよ!」とドロシー。

「ゼンマイの鍵はどこ?」ビリナが尋ねました。

「カードを見つけたときに、壁のフックに掛かっていたのよ。」

「じゃあ」と、めんどりのビリナが言いました。「試してみましょうよ。本当に動くか、確かめたほうがいいわね。千年は動くって書いてあるけど、いままでこの岩の中でどれくらい立っていたか、分からないじゃない。」

ドロシー・ゲイルは、すでに壁のフックから時計の鍵を取っていました。

「どれを最初に巻いたらいいのかしら?」と、もう一度カードの説明を見つめながら彼女はたずねました。

「一番はじめを巻いたらいいんじゃない?」とビリナ。「それって、考えるようになるんじゃなくて?」

「うん、そうね」とドロシーは言って、左腕の下にある一番のゼンマイを巻きました。

「……全然変わらないみたいね」と、ビリナがじろじろ観察しながら言いました。

「当たり前だわ。ただ今、考えてるだけよ」とドロシー。

「何を考えているのかしら。」

「じゃあ、おしゃべりを巻いてみて、もしかしたら教えてくれるかも」とドロシーが言いました。

そこで彼女は二番のゼンマイを巻きました。するとすぐに、そのカラクリ人形は体のどこも動かさずに唇だけを動かしてしゃべり始めました。

「おはよー、ちいさな おんなどのこ。おはよー、めんどりのビリナさん。」

その言葉は、かすれてギーギーとした声で、どの言葉にも声色の変化はまるでありませんでしたが、ドロシーもビリナもちゃんと理解できました。

「おはようございます」と、ふたりは礼儀正しく答えました。

「すくって くれて ありがとう」と機械は同じ単調な声で続けました。その声はまるでおもちゃの小羊やネコが子どもに押されて鳴らされるように、お腹の中の鞴[ふいご]で動いているようでした。

「どういたしまして」とドロシーは答え、興味津々でたずねました。「どうやってここに閉じ込められたの?」

「それはながい はなし」とカラクリ人形は答えました。「でも かんたんに はなしてあげましょう。ぼくはスミス・アンド・ティンカーというせいぞうしゃから エヴというおうさま、エヴォルドにかわれてきたんだ。そのおうさまはとても ひどくて しもべたちを ぶってばかりいた。でも、ぼくはうまれていないから しぬことができなくて、おうさまがひどくぶっても、ぼくのどうたいがピカピカになるだけでした。

「このひどいエヴの王さまには、うつくしいおきさきと、かわいいこどもが十人――おとこのことおんなのこが五人ずつ――いました。でもおうさまはおこって、そのみんなをノーム王にうってしまったんです。ノーム王はまほうでみんなをべつのすがたにかえて、ちかのしろのへやをうつくしくかざるためにつかうことにしました。

「そのあとで、エヴのおうさまはじぶんのしわざをくやんで、なんとかおきさきとこどもたちをノーム王のもとからとりもどそうとしましたが、どうしてもできませんでした。とうとうかなしくなって、ぼくをこのいわのなかにとじこめて、かぎをうみにすてて、そのままおうさまもとびこんでおぼれてしまったのです。」

「まあ、なんてひどいこと!」とドロシーが声をあげました。

「ほんとうに ひどいことです」とその機械は言いました。「ぼくはとじこめられていることにきづいたとき、おおごえでたすけをよびました。でも、すぐこえがきれてしまい、それからはへやのなかをいったりきたりしていました。でも、うごくちからもつきてしまい、つぎはかんがえごとをしていました。でも、そのかんがえさえも、やがてとまってしまいました。そのあとは、きみたちがまたゼンマイをまくまで、なにもおぼえていませんでした。」

「とても不思議なお話ね」とドロシー。「これでエヴの国もやっぱり妖精の国だってことがよくわかったわ。」

「もちろんだとも」とカラクリ人形は答えました。「ぼくみたいなかんぜんなきかいじかけのひとは、妖精の国でなければつくれないと思うよ。」

「カンザスでは一度も見たことがないわ」とドロシーが言いました。

「でも、どうしてこのドアをあけるかぎを手に入れたの?」とカラクリ声でたずねました。

「浜辺で見つけたの。たぶん波でながれついてきたのね」とドロシーは答えました。「ねえ、もしよかったら、今度は動くゼンマイを巻いてもいい?」

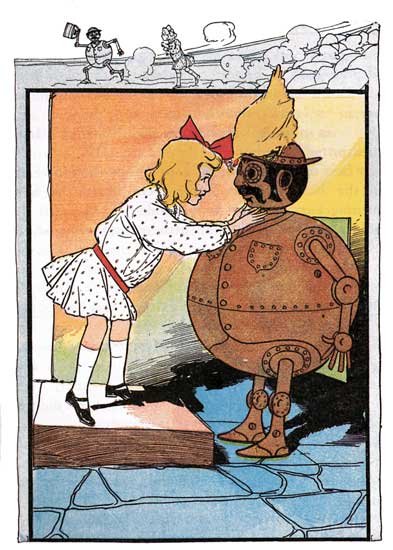

「とてもうれしい」とその機械が答えました。

そこでドロシーは三番めのゼンマイをぐるぐる巻くと、そのカラクリ人形はちょっとギクシャクした動きで岩穴の外へと歩きだし、銅の帽子を取ってていねいにおじぎをすると、ひざまずいてこう言いました。

「これからさき、ぼくはご主人さまのいいつけどおりにいたします。なんでもよろこんでやります――ちゃんとゼンマイをまいていただければ。」

「あなたのお名前は?」とドロシーがたずねました。

「チクタク」とこたえました。「前のご主人がそう名づけてくれたんです。ぼくのゼンマイがまかれている間はずっとカチカチ音がするから。」

「今もきこえるわ」とビリナ。

「わたしにもきこえる」とドロシーは言って、ちょっぴり心配そうにたずねました。「でも、あなた、うるさく鳴ったりしないでしょうね?」

「ならないよ」とチクタク。「目覚ましとかはついていないよ。でも、時間を言ってあげることはできるし、ぼくは決して寝ないから、朝好きな時間に起こしてあげられる。」

「それはいいわね」とドロシー。「でも、朝は起きたくないのよね。」

「じゃあ、わたしが卵を産んだ時に起こしてあげるわ」とめんどり。「わたしがコケコッコーって鳴いたら、チクタクが知らせてくれるわよ。」

「卵は早く産むの?」とドロシーがたずねました。

「だいたい八時くらいかしら」とビリナ。「その時間にはみんな起きてるべきよ。」

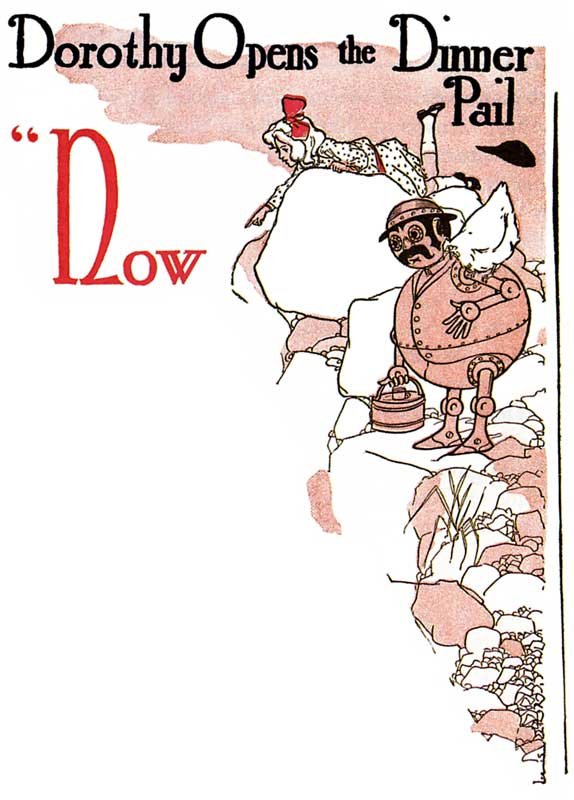

ドロシー、ランチの箱をあける

「さて、チクタク。最初にしなくちゃいけないのは、この岩の中から逃げ出す方法を見つけることよ。下には車輪族がいて、わたしたちを殺すっておどしてるの。」

「車輪族を おそれる ひつよう なし」とチクタクは前よりゆっくりな声で言いました。

「どうして?」とドロシー。

「なぜなら、彼らは、ががが……ぐるるる……」

ゴロゴロと変な音を立てて、ぴたりと止まり、腕をふりまわしていたかと思うと、突然動かなくなり、片腕はあげたまま、もう一方の腕は前に伸ばして指を広げてカチッと止まってしまいました。

「どうしちゃったのかしら!」とドロシーはおびえた声で言いました。

「電池切れね」とビリナは落ち着いて言いました。「ずいぶんしっかり巻かなかったんでしょう。」

「どれくらい巻けばいいのかわからなかったの」とドロシー。「でも、今度はもっとちゃんと巻こうと思うわ。」

ドロシーは後ろに回ってチクタクの首のフックから鍵を取ろうとしましたが、鍵がありません。

「なくなっちゃった!」とドロシーが困りました。

「何がなくなったの?」とビリナ。

「鍵が……」

「おじぎした時に落ちたんじゃない? よく探してみて。」とビリナ。

ドロシーは探し、ビリナも手伝って、しばらくすると、ドロシーが岩の割れ目に落ちていた時計の鍵を見つけました。

早速ドロシーはチクタクの声のゼンマイを目いっぱい巻きました。この作業はなかなか大変でした。あなたももし時計を巻いたことがあれば、どんなに大変だったか想像できるでしょう。でもカラクリ人形の一言目はドロシーへの安心のことばでした。「これで少なくとも二十四時間はもちます」

「はじめはあまり巻いてくれなかったんだ」と落ち着いて言いました。「きみはエヴォルド王の話を聞きたがったから――だから早く動かなくなったんだよ。」

次に動くゼンマイを巻き直し、今度はビリナが「鍵はチクタクに持たせるより、ポケットにしまっておきなさい」とアドバイスしてくれました。

「さて、すべて準備完了。話の途中だったわね、車輪族のことを教えて」とドロシーは言いました。

「車輪族なんてたいしたことないんだ」とチクタク。「彼らはとても怖そうに見せかけているだけ。本当は、戦う勇気があれば、だれも傷つけられないんだ。君が小さな女の子だからいたずらしようとするかも知れないけど、ぼくがこん棒を持っていれば、すぐに逃げていくだろう。」

「こん棒を持っていないの?」とドロシー。

「持ってない」とチクタク。

「ここにはそんなものありっこないわ」とビリナ。

「じゃあ、どうしたらいいの?」とドロシー。

「考える部品をいっぱい巻いて。ほかの方法を考えてみる」とチクタク。

そこでドロシーはゼンマイをぎゅっと巻き直し、チクタクが考えている間に、ランチを食べようと決めました。ビリナはすでに岩の割れ目をつついて何か食べ物を探していましたので、ドロシーはランチパールを広げて座りました。

ふたの部分にはレモネードがたっぷり入った小さなタンクがあり、ふたをはずすとコップとして使えるようになっていました。お弁当箱の中身は、七面鳥のスライスが三枚に、冷たいタンのスライスが二枚、ロブスターサラダに、パンとバターが四切れ、小さなカスタードパイに、オレンジと大きないちごが九つ、それからナッツとレーズン。ふしぎなことに、このお弁当箱のナッツは殻がすでに割れていて、とても食べやすくなっていました。

彼女はごちそうを岩の上に広げ、まずチクタクに「一緒に食べない?」とすすめましたが、「ぼくは機械だから」と断られました。ビリナにもすすめましたが、ビリナは「死んだものはイヤよ」と言って、虫やアリを探すと言いました。

「ランチボックスの木やお弁当箱の木は、車輪族のものなの?」と、食べながらドロシーはチクタクにたずねました。

「ちがうよ。それはエヴの王族のものさ。でも、いまは王族がぜんぜんいないからね。エヴォルド王さまが海に飛び込み、おきさきと十人のこどもたちはノーム王にまほうで姿を変えられちゃったから、エヴの国を治める人がひとりもいなくなった。だから車輪族たちが勝手に木を自分たちのものにして、ランチやディナーを取ってるんだ。でも、それは全部王さまの物なんだ。本当だとわかるのは、どのお弁当箱にもちっちゃい王の“E”の印があるからさ。」

ドロシーは箱を裏返し、すぐに王家のマークを見つけました。

「エヴの国って、車輪族しかいないの?」とドロシー。

「いや、連中は国のはしっこ、森のすぐ後ろだけに住んでいるんだ。昔からいたずら好きで生意気だから、前の王さまはいつも鞭を持って外を歩いていたよ。ぼくが作られたばっかりのとき、車輪族はぼくをひき殺そうとしたり、頭からぶつかってきたりしたけど、すぐにこたえないのがわかってやめたよ。」

「頑丈そうね」とドロシー。「誰が作ったの?」

「エヴナの町のスミスとティンカーっていう会社さ。そこに王の宮殿があるんだよ。」

「同じような人は他にも作ったの?」とドロシー。

「いや、ぼく一人だけだ。スミスとティンカーはとてもすごい発明家で芸術家だったんだ。」

「おふたりは今もエヴナの町に住んでいるの?」

「ふたりとも、もういないんだ。スミスさんは芸術家でもあって、とても本物そっくりの川の絵を描いた。あまりにも本物に見えて、花を描こうとして手を伸ばしたとたんに落っこちて、おぼれてしまったんだ。」

「それは悲しいわ!」とドロシー。

「ティンカーさんは、とても高いはしごを作って、月に掛けて一番上の段から星をもいで王冠につけたんだ。でも月がとても気に入ったから、はしごを自分で引き上げて、そのままずっと月に住んだきりなんだよ。」

「この国にとってとても大きな損失だったのね」と、ドロシーはカスタードパイを食べながら言いました。

「大きな損失だったよ。ぼくにとってもね。もしどこかこわれたら直せる人がいないんだ。なにせぼくの中身はとても複雑でぎっしりだから。」

「想像できるわ」とドロシーはにっこりしました。

「さて、これからはおしゃべりをやめて、また脱出の方法を考えなくちゃね」とチクタクは言って、邪魔されないようにと半分だけ体をくるりと回しました。

「いちばん頭のよかった人はね」とドロシーはビリナに話しかけました。「かかしだったのよ」

「ばかばかしい!」とビリナはぴしゃり。

「ほんとうなのよ。私はオズの国で彼に出会って、一緒に大魔法使いの町まで脳みそをもらいに旅したんだから。だって、あの人の頭はワラだけだったんだもの。でも、脳みそを入れてもらう前も後も、考えることに違いはなかった気がするわ。」

「そんなお話、本気で信じろっていうの?」とビリナは気難しそうに。「動物がしゃべるとか生きているブリキの木こりとか、かかしが考えるとか、そんなこといくらなんでも……」

「ぜんぶほんとうだよ。だって、私はその人たちを見たから」とドロシー。

「信じられないわ!」とビリナが首を振って言いました。

「それはあなたがおろかだからよ」とドロシーもちょっと気を悪くして言いました。

「オズの国では何でも可能なんだ」とチクタクはその時こちらを向いて言いました。「そこはまさに不思議な妖精の国だから。」

「ねえ、ビリナ、わたしの言った通りでしょ!」とドロシー。少女はチクタクにわくわくした声でたずねました。「チクタク、あなたはオズの国を知っているの?」

「いや、でも聞いたことはあるよ」と銅の人は言いました。「だって、このエヴの国のすぐむこうに広がる砂漠をへだてているだけなんだ。」

ドロシーは両手をぱちぱちと打って大喜びしました。

「それはうれしいわ!」と叫びました。「オズの国のお友だちがこんなに近いなんて思わなかった。ビリナ、私が言ったあのかかしは、オズの国の王さまなのよ。」

「ちがうよ。今は王さまじゃない」とチクタク。

「私があそこを出るときには王さまだったわ。」

「知ってるよ。でもオズの国ではじゅんたいがあって、かかしは女将軍ジンジャーに追い出されたんだ。だけどジンジャーも、お姫さまのオズマに追い出されて、今は本当の王女様のオズマが“オズのオズマ”という肩書で国を治めているのさ。」

「それは初耳だわ」とドロシーはしばらく考え込んで言いました。「私が出てきてからいろんなことがあったのね。でも、かかしやブリキの木こりや勇気のないライオンはどうなったんだろう。オズマって女の子はどんな子なのかしら。」

チクタクはもう返事しませんでした。またくるりと向きを変えて、静かに考えることに戻ってしまいました。

ドロシーは残った食べ物をきれいにパールに戻し、無駄にしないようにしました。ビリナはプライドを忘れて、ドロシーの落としたパンくずを夢中でついばみました。さっきはあんなにプイっとしてたのに、やっぱりおいしそうな食べ物には勝てないようです。

やがてチクタクがカクカクとおじぎしながらやってきました。

「どーか、ついてきてください。ここを出てエヴナの町まで案内しましょう。そこならもっと安心できますし、車輪族からも守ります」

「うん、いきましょう!」とドロシーはすぐに答えました。

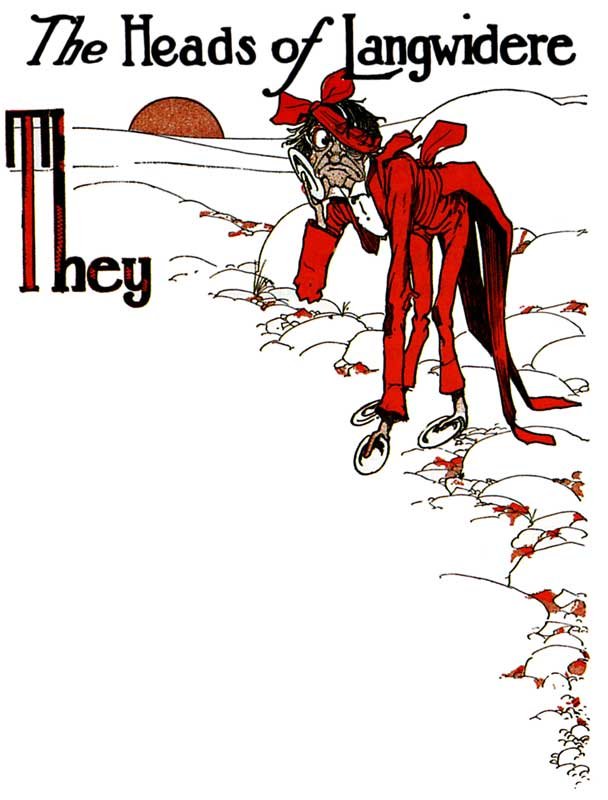

ラングウィデレ姫のあたま

三人は岩のあいだからゆっくり歩き出しました。チクタクが先頭、ドロシーがそのあとで、ビリナがとことこついていきます。

道の下まで来ると、チクタクは重たい岩をひょいと持ち上げて脇にどけてくれました。「昼食箱を持ってあげましょう」とドロシーに言いました。

ドロシーはすぐにパールを彼の右手に渡しました。銅の指がしっかり取っ手をつかんでくれました。

さて、三人の小さな行列は広い砂地を進みました。

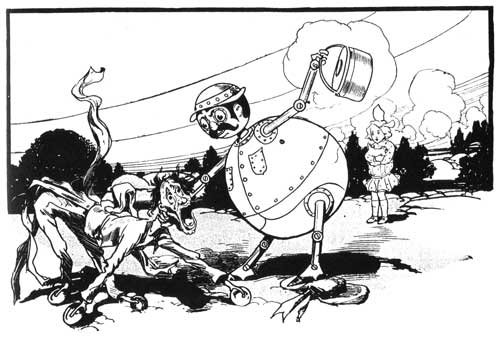

彼らを見ると、車輪族の見張りたちは大声で叫びながら転がってきました。けれど、いちばん前の一人が近づいたとき、チクタクは昼食箱でその車輪族の頭をピシャリ! たいして痛くなかったかもしれませんが、大きな音がして、その車輪族は悲鳴をあげてごろんと横に倒れました。すぐに起き上がると、思い切り速く転がりながら、怖さのあまりピーピー鳴きながら逃げていきました。

「車輪族はこわくない、と言ったでしょ」とチクタクが言おうとした時、もう一人の車輪族が迫ってきました。バシン! 今度も昼食箱が頭を直撃して麦わら帽子がぱっと飛んでいき、それだけで二人目もすぐさま逃げ出しました。三人目は叩かれる前にさっさと仲間のあとを追いかけて消えていきます。

ビリナは嬉しそうにカカカッと鳴いて、チクタクの肩に飛び乗りました。「すばらしいわ、銅のお友だち! よく考えついたわね。もうあんなに嫌なやつらに悩まされないわ。」

ところが、その時また大勢の車輪族が森の中からごうごうと転がり出してきました。数の力をたのんで強気で向かってきます。ドロシーはビリナをしっかり抱いて、チクタクは左手でドロシーをがっちり守ります。そして車輪族が襲ってきました。

バンバンと昼食箱があっちこっちに飛び、ものすごい音がします。車輪族は痛いよりもうるささにビクビクして次々逃げ出しました。ただ一人、リーダーだけが仲間につまずいて仰向けに倒れて動けなくなりました。すかさずチクタクが銅の指でその立派なジャケットの襟首をつかんで離しません。

「仲間たちに立ち去るように命令しなさい」とチクタクが命じます。

リーダーはなかなか命令を出さずにいましたが、チクタクがまるでテリア犬がネズミを振るように思い切り揺すったので、歯がカタカタとガラス窓にあたるあられのような音を立て始めました。息ができるようになると、車輪族リーダーは大急ぎで仲間に逃げろと叫び、車輪族はみんなさっさと消えていきました。

「いまから、きみはぼくたちについてきて、知っていることを話してもらうよ。」

「こんなことをしても、あとできっと困ることになりますよ」とリーダーは泣きそうな声で言いました。「ぼくはとってもおそろしいんですから!」

「ぼくはただの機械なので、困ったり、うれしかったり悲しかったりはしないんだ。だからきみがどんなにおそろしいと思っていても意味はないよ」とチクタク。

「でも、どうしてぼくがおそろしいんじゃないって?」

「なぜなら、ほかの誰もきみたちをおそろしいと思っていないからだ。きみたちは腕も手もなくて、人をけがさせることもできない。頭をぶつけることしかできないじゃないか。声をあげても、他の人を傷つけることはできないんだ。」

車輪族のリーダーは、びっくりしたドロシーの目の前で、わっと泣き出してしまいました。

「こうなったら、ぼくたちはもうダメだ!」リーダーは悲しく叫びました。「きみたちにぼくらの秘密がバレてしまったからには、敵に攻撃されてみじめな目にあうだけだ……」

「あら、そんなことないわ!」とドロシーも気の毒になって言いました。「チクタクもビリナも私も、秘密は黙ってるから。子どもをこわがらせようなんて、もう二度としないと約束してくれる?」

「もちろん、もちろん! もう絶対しません!」とリーダー。「本当は悪い人じゃないんです。ただ、弱虫だからおそろしく見せなきゃいけなかったんですよ。」

「それは、ちょっとちがうな」とチクタクは言いながら森の道へ歩きだし、リーダーも引っ張られて転がっていきました。「きみたちはやんちゃでいたずらも好きだし、時には失礼や意地悪もする。だから、その悪いくせを直す気があるなら、ぼくも秘密は守ってあげるよ。」

「がんばります!」とリーダー。そして「ありがとうございます、チクタクさん」

「ぼくは機械だから、ありがとうも思わないんだ。ただ言われたことをやるだけさ。」

「ぼくの秘密も守るようにまかれてますか?」とリーダーは不安そうに。

「そうだよ。きみが約束を守るなら。――ところで、このエヴの国はいま誰が治めてるんだ?」

「いまは誰も治めてません。王家は全員ノーム王に捕われていますから。でも王さまの姪のラングウィデレ姫が宮殿の一部に住んで、好きなだけ王のお金を使っています。ラングウィデレ姫は統治しているわけじゃないですが、今のところ一番偉い人です。」

「ラングウィデレ姫……おぼえていないな。どんな人だい?」

「それは……なんとも言えません。だって、姫は会うたびに全然違う人なんですもの。みんなが姫だと分かるのは、左手首につけたルビーのカギを見たときだけです。あのカギを見かけたら、姫だと分かるんです。」

「なんだか変だわ」とドロシー。「それって、何人もの姫さまがいるみたい。」

「そうじゃありません。一人の姫さまです。でもいろんな姿であらわれるんです。それでもどの顔もみんなきれいですよ。」

「魔法使いかしら?」とドロシー。

「ちがうと思います。でもなにかふしぎな秘密があるのは間違いありません。姫はとても見た目にこだわっていて、いつも鏡に囲まれた部屋ですごしてるんです。どこを見ても自分の顔が見えるから。」

だれもこの話に返事をしませんでした。なぜなら、ちょうど森を抜けて目の前の景色に思わず見とれてしまったからです。たくさんの果樹や青々とした畑、美しい農家、お花でいっぱいのお庭、道には白い大理石像がずらり。真ん中にはキラキラ輝く宮殿がそびえていました。

ドロシーは最初は遠くてよく分かりませんでしたが、だんだん宮殿に近づくと目の前のすてきなものを夢中で見つめました。そして王さまの特別なお部屋の大きな正面ドアへ向かました。ドアはピタリと閉まっています。貼り紙があって、こう書かれていました。

――留守にしています。左の棟の3番目のドアをノックしてください――

「さあ」とチクタクはつかまえていた車輪族リーダーに言いました。「左の棟へ案内しなさい。」

「はい、右のほうです」とリーダー。

「左の棟がどうして右にあるの?」とドロシー。不安そうにたずねました。

「前は三つ棟がありましたけど、二つは壊れて今は右側にしか残ってません。これはラングウィデレ姫が、邪魔されないように考えたんですよ」

リーダーは案内役を終えると、チクタクはもう用はないとばかりに離してやりました。リーダーは猛スピードで転がり、すぐに見えなくなりました。

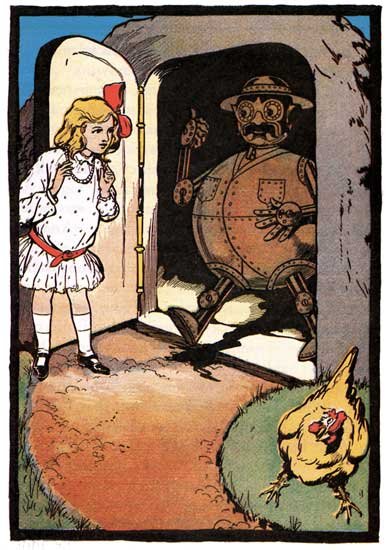

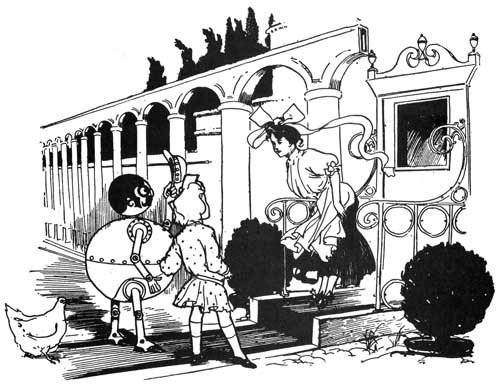

チクタクはドアを数えて三番目のドアをノックしました。

すると、リボンのついたかぶりものをした小さなメイドさんが、ぺこりとお辞儀をして答えました。

「ご用件は?」

「あの、あなたがラングウィデレ姫?」とドロシー。

「いいえ、お仕えしてます」

「姫にお会いしたいの。お願いできる?」

「お伝えしてきますので、どうぞ応接間でお待ちください」

ドロシーはチクタクと一緒に中へ入りました。ビリナが入ろうとすると、メイドが「シューッ!」とエプロンをばたつかせました。

「自分こそ退けなさいよ!」とビリナは怒って羽をふくらませました。「失礼のないようにしなさい!」

「あなた、しゃべるの?」とメイドはびっくり。

「聞こえるでしょう! エプロンをどけて、さっさとどいてよ。友だちと一緒に入るんだから!」

「姫が怒りますよ」とメイドはためらいました。

「私はどうでもいいわよ!」とビリナ。大きな羽音を立てて顔めがけて飛びました。メイドは頭を下げてしまい、ビリナはドロシーのそばに無事にたどり着きました。

「じゃ、ご自由にどうぞ。もしこれでみんな滅びても私のせいじゃありませんからね。ラングウィデレ姫を怒らせると危ないですよ。」とメイド。

「伝えてくれる? ビリナは私の友達で、どこへでも一緒にいなくちゃいけないの」とドロシーがきっぱりと言いました。

メイドはこれ以上言わず、きれいなステンドグラスの窓から緑や黄色の光が入る応接間へ案内してくれました。

「ここでお待ちください。姫さまになんとお伝えしましょう?」

「私はカンザスのドロシー・ゲイル。こちらはチクタク、そして黄色いめんどりはビリナよ」

メイドはおじぎして奥の部屋に進み、二つの大理石の階段を上がり、奥の姫さまのお部屋へ向かいました。

ラングウィデレ姫の居間は、天井から床まで大きな鏡でおおわれていました。床もみがいた銀でできていて、すべてがピカピカと映っています。姫さまが楽器を弾いていると、その姿があちこちの鏡に何百回も写って見えるのです。姫さまはそれを見るのが大好きで、今も自分にいいながら楽器をつまびいていました。

「この赤茶色の髪にヘーゼル色の目の頭はなかなか素敵だわ。もっと使おうかしら。でも私のコレクションのなかでこれがいちばんってわけじゃないのだけれど」

「お客さまです、姫さま」とメイドのナンダがおじぎをしました。

「誰?」

「カンザスのドロシー・ゲイルと、チクタクさんと、ビリナさんです」

「なんて変わった名前!」姫は少し興味を持った様子。「ドロシー・ゲイルはきれい?」

「きっとそうだと思います」

「チクタクは魅力的?」

「それは分かりませんが、とてもかしこそうです。お会いになりますか?」

「あら、まあいいわねナンダ。でもこの頭にはもう飽きたから、いちばんきれいな十七番にしようかしら。そう思わない?」

「とても美しいです、姫さま」

姫さまはもう一度あくびをして、「立たせてちょうだい」と言いました。ナンダが手伝って立ちあがらせると、ゆっくり銀の床を歩いていきました。

さて、ここで説明が必要です。ラングウィデレ姫は、三十ものあたまを持っていました。月の日数と同じ数です。でも、首は一つしかないので一度につけられるのは一つだけ。そのたくさんの頭は、姫さまが「キャビネット」と呼ぶ美しい部屋に、大事にしまわれていました。キャビネットは姫さまの寝室と大きな鏡の応接間の間にあり、頭ごとに特別なビロードのケースに収められていて、戸には金の番号と宝石のふちどりの鏡がついていました。

朝起きると、姫さまは好きな頭の戸を開けて、鏡を見ながらきちんと頭をつけ、その後お召し物を着せてもらいます。ドレスはシンプルな白一色で、どの頭にも合うようになっています。だって頭が自由に変えられる姫さまには、いろんな服を着る楽しみなど必要なかったのです。

三十もの頭はみんな違いましたが、どれもそれぞれうつくしくできていました。金髪もいれば、茶色や黒もあり、でも白髪はありません。目も青や灰色、ヘーゼルや黒まで。でも赤い目はありませんでした。鼻はギリシャ風、ローマ風、上向き、アジア風などさまざま。口も形や大きさがそれぞれ異なり、笑うときれいな歯が見えました。えくぼもかわいくほっぺやあごにあらわれ、一つ二つそばかすがあって、それがまた美しい顔だちにいいコントラストをつけていました。

三十のあたまの戸を開けるカギは、ひとつだけで、それはルビーで作られた赤いカギです。姫さまがいつも左手首に細い鎖でぶら下げていました。

ナンダが姫さまをキャビネットの十七番まで案内すると、姫さまはルビーのカギで扉を開け、今つけていた九番の頭をナンダに渡して、十七番を首につけました。黒髪で黒い目をした、白い真珠のような色の顔。これをつけると、姫さまは自分がとても美しいと分かっていました。

ただし一つだけ問題がありました。それは十七番の頭にはとてもかんしゃく持ちで、怒りっぽく、高慢で勝手な性格が隠れているということです。

でも今日はそんなこと、思いだしませんでした。姫さまは十七番で応接間へ、目もくらむような美しさで向かいました。

しかし待っていたのは、ギンガムのワンピースのちいさな女の子と、ゼンマイを巻かないと動きもしない銅の男の人、そして姫さまの大事な手芸かごに座り込み、タマゴの形のチャイナのピンクッションの横ですまし顔の黄色いめんどりだけでした。

「あら!」と姫さまは十七番の鼻をちょっと上に向けて言いました。「たいした方が来たと思ったのに。」

「たしかにその通りよ」とドロシー。「私も自分でとってもたいした子だと思ってるし、ビリナが卵を産むときのコケコッコは世界一よ。チクタクだって――」

「やめて!」と姫さまは鋭く言いました。「くだらないおしゃべりで私を困らせるなんて!」

「なんて失礼なの!」とドロシーは腹を立てました。

姫さまはドロシーの顔をじーっと見つめて、もっとやさしく言いました。

「こっちへいらっしゃい」

ドロシーは少しも怖がらずに近づき、姫さまは熱心に彼女の顔を観察しました。

「わりとかわいいわね」と姫さまはやがて言いました。「きれいってほどじゃないけど、私の三十のあたまのどれとも違う顔立ち。だから、あなたの頭をもらって、二十六番と交換しましょう」

「絶対にいやよ!」とドロシー。

「断ってもだめ。私は自分のコレクションにあなたの頭がいるの。エヴの国では私の言うことが法律よ。二十六番はほとんど使っていないから大丈夫だし、今の頭と同じように使えるはずよ」

「二十六番のことなんて知らないし、知りたくもないわ。私は新品じゃなくて、お古でもらうのは好きじゃないの。だから自分の頭を使うわ」

「拒否するの?」と姫さま。

「当然よ」

「では」とラングウィデレ姫は言いました。「望み通りにします。ナンダ、軍隊を呼んできて!」

ナンダが銀のベルを鳴らすと、まっ赤な制服を着た大きな太った大佐と、痩せこけた兵士が十人入ってきて姫さまに憂うつそうに敬礼しました。

「あの子を北の塔へ連れて行って閉じ込めておしまい!」と姫さま。

「ご命令のままに」と大佐は答えてドロシーの腕をつかみました。でもそのときチクタクが昼食箱で大佐の頭をピシャリ! 大佐はお尻をついてだるまのように座り込み、ぽかんとしました。

「助けてくれ!」と叫び、兵士たちが次々助けようと突進しました。

このときばかりは大騒ぎになり、チクタクは七人もの兵士を床に転がしました。でも、もう一度さらに打とうとした瞬間、ふいに止まりました。

「もう、うごかない!」とチクタク。「早く巻いて!」

ドロシーは急いで巻こうとしましたが、そのときには大佐も立ち直っていて、彼女をしっかり捕まえてしまいました。

「仕方ないわね」とドロシーはため息をつきました。

「私とあたまを交換したくないの?」と姫さま。

「もちろんイヤよ!」

「じゃあ、閉じ込めておきなさい」と姫さま。兵隊たちはドロシーを宮殿の北の高い塔に連れていき、しっかりカギをかけてしまいました。彼らは続いてチクタクを運ぼうとしましたが、重くてピクリともしません。そこで仕方なくそのまま応接間に立たせておきました。

「みんなは新しい彫像ができたと思うでしょう。それでよしとしましょう。チクタクはナンダによくみがかせておきなさい」

「めんどりはどうしますか?」と大佐がかごの中のビリナを見つけてたずねました。

「鳥小屋に入れておきなさい。いつか朝ごはんに料理しましょう。」

「これは噂通り固そうですよ、姫さま」とナンダ。

「とんでもない!」とビリナはじたばた。「私の一族の鶏肉は、どんな姫でも毒になると言われているのよ!」

「じゃあ料理はやめて、卵を産ませておくわ。もし卵を産まなかったら馬の水桶に沈めてやるわ」

オズのオズマ姫のたすけ

ナンダはドロシーにパンとみずをもってきて、かたい石のベッドの上にシルクの毛布と小さなまくらを用意してくれました。

朝になって、ドロシーは塔の小さな窓から、なんとか逃げ出す方法はないかと外を見下ろしました。今のビルに比べれば高くはありませんが、それでも家々や木々の上にあって、見晴らしはよく、遠くの景色まではっきり見えました。

東には森がひろがり、その向こうがわには砂地、さらにそのむこうには海……浜辺には、例の鶏小屋が黒い点のように見えました。

北を見ると、二つの山のあいだにせまくてふかい谷、そしていちばん奥には三つめの山。

西側には、エヴのゆたかな土地は宮殿のほうから急に切れていて、そこからはどこまでも砂漠が広がっています。その先は……オズの国しかありません。この砂漠だけが二つの国を分けているんだ、とドロシーは思いました。けれど一度も人が行き来できなかったあの砂漠。昔はサイクロンに乗って越えたし、銀のくつで帰ったこともあったけれど、いまはサイクロンも銀のくつもない。どうしよう……。

厄介な姫さまにとらわれて見知らぬ頭にされそうになってるし、自分の大切な頭を失うなんてとんでもない!

助けてもらえる見込みなんて全然ありません。ドロシーはふかいため息で空を見あげました。どこにも生き物は動いていません。

――でも、待って! 何か……何かが砂漠の上を動いています。最初は雲みたい、つぎには銀のしみ、虹色のかたまりがぐんぐんこっちへ……。

いったい何なの?

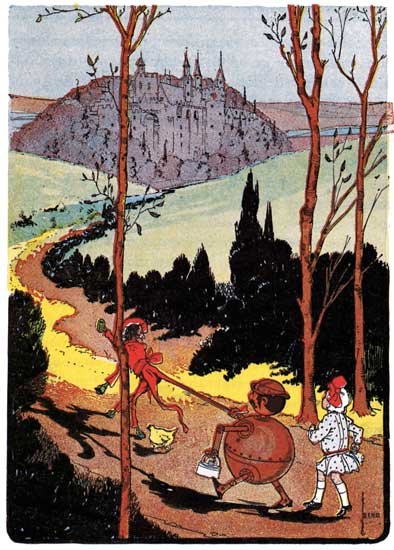

じきに、そのふしぎな行列が近づいてきて、ドロシーの目にはありありとはっきり見えてきました。砂漠の上に広げられていく広い緑のじゅうたん。その上をゆっくり進んでくる、とびきり不思議な一団。

少女は驚きの目でじっと見つめました――。

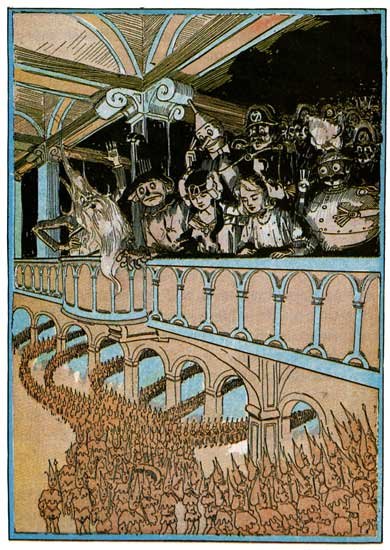

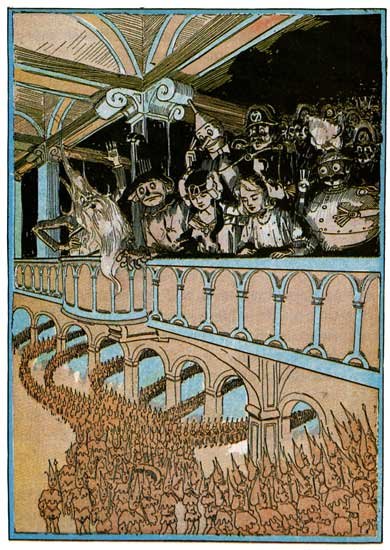

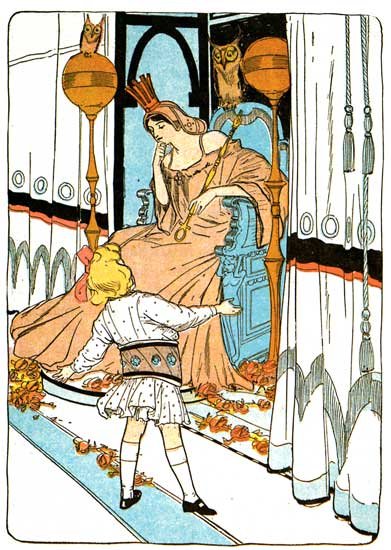

はじめにやって来たのは、立派な金の馬車でした。大きなライオンと巨きなトラが並んで肩を寄せ合い、まるでよく訓練された名馬のペアのように、しなやかに駆けて馬車を引いていました。そして馬車の中にまっすぐ立っていたのは、銀色のガーゼのドレスを身にまとった美しい少女で、その可愛らしい頭には宝石のついた冠がきらめいていました。彼女は片手にこの驚くべきチームを導くサテンのリボンを持ち、もう一方の手には象牙でできた杖を持っていました。その杖は先が二股に分かれていて、先端には「O」と「Z」の文字がきらきら光るダイヤモンドで飾られていたのです。

その少女は、ドロシー・ゲイルと同じくらいの年ごろで、大きさも同じくらいでした。塔の中の囚われの身であったドロシーは、その美しい馬車の御者が、さきほどチクタクから聞いたばかりのオズのオズマに違いないと、すぐに気づきました。

馬車のすぐ後ろには、ドロシーの古い友達のかかしが、木馬のノコギリ馬にまたがって、落ち着いた様子で乗っていました。ノコギリ馬は、まるで本物の馬のように元気よく駆けていました。

そしてそのあとには、ブリキの木こり(ニック・チョッパー)がやってきました。じょうご型の帽子をちょこんと左耳に傾け、ピカピカの斧を右肩にかけ、全身は昔ドロシーが初めて出会った頃のようにきらきらと輝いていました。

ブリキの木こりは徒歩で、その後ろには27人の兵士の隊列が続いていました。兵士たちの中には痩せた人も太った人も、背の低い人も高い人もいましたが、みんな立派な制服を着ていて、どれも色もデザインも違い、一つとして同じものはありませんでした。

兵士たちの後ろでは、緑色のじゅうたんがまたするすると丸まっていきました。ちょうど隊列が歩くだけの分だけいつもじゅうぶんに敷かれていて、一行の足が恐ろしい、命を奪う砂漠の砂に触れることがないようになっていました。

ドロシーはそのじゅうたんが魔法のじゅうたんだとすぐに分かり、もうすぐ助けに来てもらえると知って、希望と喜びで胸がどきどきしました。そして大好きなオズの友だち、かかし、ブリキの木こり、それに臆病なライオンに再び会えるのだと思うと、心が踊りました。

実のところ、行列の中の顔ぶれをひと目見ただけで、すっかり助かった気分になりました。なぜなら、古い仲間たちの勇気と忠誠心をよく知っていましたし、きっと同じ国から来たほかの人たちも、すてきで信頼できる仲間にちがいないと思ったからです。

やがて、行列の全員――美しくて上品なオズマから最後の兵士まで――がエヴの国の草の茂る草原にたどり着くと、魔法のじゅうたんは自分からくるくると巻き上がり、すっかり消えてしまいました。

すると、馬車の御者である少女は、ライオンとトラを広い大通りに誘導し、お城へと進みました。ほかのみんなもその後ろについてきて、ドロシーはわくわくしながら塔の窓から様子を見ていました。

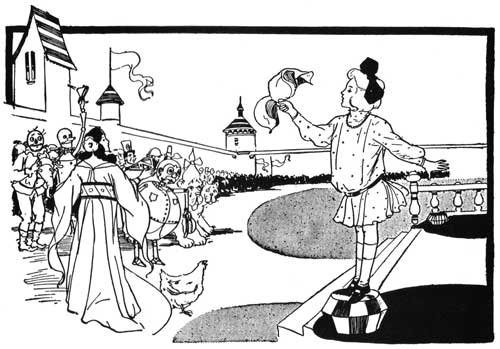

一行は宮殿の正面玄関のすぐそばまでやって来て止まり、かかしはノコギリ馬から降りて、扉に掲げられた案内板の文字を読むために近づきました。

ちょうどそのとき、ちょうど真上にいたドロシーはもう黙っていられませんでした。

「ここよ!」と、できるかぎり大きな声で叫びました。「わたし、ドロシーよ!」

「ドロシーって誰だい?」かかしは、上を向いて頭を傾け、もう少しでひっくり返りそうになりながら尋ねました。

「もちろん、ドロシー・ゲイルよ。カンザスから来たあなたの友だちよ」と彼女は答えました。

「まあ、ドロシーじゃないか!」と、かかしが言いました。「一体全体、こんなところで何してるんだい?」

「何もしてないの。だって、することが何にもないんだもの。助けて、わたしの友だち、助けて!」

「でも、今はかなり安全そうに見えるよ」と、かかしは答えました。

「でもね、わたしは囚人なの。鍵をかけられて、外に出られないの」と、ドロシーは訴えました。

「それでも大丈夫だよ、ドロシー。よく考えてごらん。溺れることもないし、車輪族にひかれることもないし、リンゴの木から落ちることもない。人によっては、そこにいられて幸運だって思うだろうね。」

「わたしはそう思わないわ!」とドロシーは言いました。「すぐに下に降りて、あなたやブリキの木こりや臆病なライオンに会いたいの。」

「よろしい、そうしよう」と、かかしはうなずきました。「きみの言う通りにするよ、小さな友よ。誰がきみを閉じ込めたんだい?」

「ラングウィデレ姫よ。あの人、とてもひどいの」と彼女は答えました。

このとき、それまで会話に注意深く耳を傾けていたオズマは、自分の馬車からドロシーに呼びかけました。

「なぜ姫はあなたを閉じ込めたの、ドロシー?」

「だって!」とドロシーは言いました。「あの人、自分の首のコレクションに入れるためにわたしの頭をちょうだいって言うの。古くて使い古しの頭と取りかえに、だって!」

「あなたの気持ちはよく分かります」と、すぐにオズマは言いました。「今すぐ姫に会って、あなたを解放するように申し入れます。」

「ああ、本当にありがとうございます!」とドロシーは叫びました。オズの国の可愛らしい女王さまの優しい声を聞いたとたん、ドロシーはすぐにこの人を大好きになるだろうと感じました。

オズマは馬車を宮殿の別棟の三つ目のドアの前まで回し、その扉の前にブリキの木こりが勇ましくノックをしました。

召使いの女の子がドアを開けると、オズマは象牙の杖を手に持ち、堂々と中に入って居間へと向かいました。みんなもそれに続きましたが、ライオンとトラだけは残りました。二十七人の兵士たちは、すごい音とガチャガチャという騒ぎを立てたので、小さな侍女のナンダはびっくりして主君の元へ逃げて行ってしまいました。ラングウィデレ姫は、その騒々しい一団を見て激怒し、自分の力だけで居間に駆け込んできました。

そこに、オズの小さくて可愛らしい少女の前に立ちふさがると、姫は叫びました。

「なんという無礼な! よくも許しも得ずに私の宮殿へ入ってこられたものね! 今すぐこの部屋から出ていきなさい、さもないとあなたたち全員を鎖につなぎ、一番暗い地下牢に投げ込んでやります!」

「なんて危険なレディでしょう」と、かかしは小さな声でつぶやきました。

「少し神経質なのかな」とブリキの木こりが答えました。

でもオズマは、怒った姫を見て、ただにっこりと微笑みました。

「どうぞ、お座りください」と、静かに言いました。「私は遠いところからあなたに会いに来ました。私の話をどうか聞いてください。」

「聞かなきゃいけないですって!」と姫は叫び、黒い目が怒りで燃え上がりました。――まだ17番の頭をつけていました――「私に、聞けと!」

「もちろんです」とオズマは言いました。「私はオズの国の女王ですし、王国を粉々にする力もあります。でも私は害をなすためではなく、エヴの王家をノーム王の呪縛から解放するために来たのです。王妃とその子どもたちが閉じ込められている、という知らせを受けてやってきました。」

この言葉を聞いて、ラングウィデレ姫は急に静かになりました。

「本当に王妃おばさまと十人の王子王女たちを解放してくださるならうれしいわ」と、姫は熱心に言いました。「あの方々が正しい姿に戻って国を治めてくれれば、私の心配も苦労も消えるんです。今のところ、少なくとも毎日10分は国のことを考えなきゃいけない。でもできれば、全部の時間を美しい頭を眺めていたいわ。」

「では、今後この件について話し合いましょう」とオズマは言いました。「おばさまといとこたちをどうすれば助けられるか、考えてみましょう。でも、その前にもう一人の囚人――あなたが塔に閉じ込めた小さな女の子を解放してもらわなくてはなりません。」

「もちろん」とラングウィデレ姫はあっさり言いました。「すっかり忘れていましたわ、昨日のことだもの。王女が昨日したことを今日まで覚えているなんて、誰も期待しないでしょう。さあ、私についてきて、その子を今すぐ自由にしてあげましょう。」

それでオズマは姫とともに階段を登り、塔の部屋へ向かいました。

その間、オズマの仲間たちは居間に残りました。かかしが、銅像かと思って寄りかかっていたその像から、突然ガチガチした金属の声でこう言われました。

「足をどけてください。私の磨きを傷つけています。」

「あっ、失礼!」とかかしは慌てて後ろに下がりました。「あれ、あなたは生きているの?」

「いいえ」とチクタクは答えました。「私はただの機械です。でもちゃんと巻いてもらえれば、考えたり話したり動いたりできるんです。今は動力が切れているので、ドロシーが鍵を持っているのです。」

「それは大丈夫」とかかしは言いました。「ドロシーはすぐに自由になるし、そしたらきみのゼンマイもきっと巻いてくれるよ。でも生きていないのはかわいそうだね。同情します。」

「どうして?」とチクタクは尋ねました。

「だってきみには脳みそがないでしょう、僕みたいに」と、かかしは言いました。

「いえ、ちゃんとありますよ」とチクタクは答えました。「私はスミス&ティンカー社の改良型鋼鉄脳を搭載しているんです。それで考えられるんです。あなたの脳はどんなものですか?」

「よく分からないな」とかかしは認めました。「オズの大魔法使いがくださったもので、入れる前に中を調べる機会がなかったけど、よく働いているし、良心もとても活発なんだ。きみに良心はあるのかい?」

「ありません」とチクタクは言いました。

「それと、心もないのでしょう?」と、興味深そうに聞いていたブリキの木こりも加わりました。

「ありません」とチクタク。

「なら、きみは僕の友達であるかかしや、僕よりもだいぶ劣っているな」とブリキの木こりは残念そうに言いました。「僕たちは二人とも生きていて、かかしはゼンマイなしでも脳みそが働き、僕は絶えずトクントクンと鼓動する立派な心を持っている。」

「おめでとうございます」とチクタクは言いました。「私はただの機械なので、仕方ありません。巻かれている間は、自分の機械が作られた通りに働きます。どれだけ機械だらけなのか、想像もできないでしょう。」

「きっとそうだろうね」とかかしは興味しんしんで見つめながら言いました。「いつか分解して中身を見てみたいな。」

「それだけはご勘弁を」とチクタクは懇願しました。「元通りに戻せなくなって、役に立たなくなります。」

「まあ、きみは役に立つのかい?」とかかしは驚きました。

「とても」とチクタクは言いました。

「それなら」とかかしは優しく約束しました。「絶対にきみの中には手を出さないよ。僕はへたな修理屋で、余計にややこしくしてしまうから。」

「ありがとう」とチクタクは言いました。

ちょうどそのとき、オズマがドロシーの手を引いて戻ってきました。その後ろにはラングウィデレ姫がついてきていました。

空腹トラ

ドロシーはまず、かかしの元へ駆け寄り、わらの胸にしっかりと抱きしめられて、大喜びしました。次に、ブリキの木こりもやさしく抱きしめてくれました。ブリキの腕で力いっぱい抱くと痛いかもしれないので、気をつけてくれたのです。

挨拶も済むと、ドロシーはポケットからチクタクの鍵を取り出し、ゼンマイを巻いてやりました。するとチクタクは、ほかの仲間にきちんとお辞儀ができました。このとき、チクタクがどれだけ役に立ったかもみんなに話し、かかしもブリキの木こりも再び機械に握手して、ドロシーを守ってくれたことにお礼を言いました。

そのあと、ドロシーは「ビリナはどこ?」と尋ねました。

「さあ、知らないな」とかかしが答えました。「ビリナって誰?」

「わたしのもうひとりの友達の黄色いめんどりなの」とドロシーは心配そうに言いました。「どうしちゃったのかしら?」

「裏庭の鶏小屋にいますよ」と姫が言いました。「この居間に鶏はふさわしくありませんので。」

ドロシーはそれを聞くと、そそくさとビリナを探しに駆け出して行きました。ちょうどドアの外で、まだ馬車につながれていた臆病なライオンと巨大なトラに出くわしました。ライオンの耳のあいだには青いリボン、トラのしっぽには赤いリボンが結ばれ、毛の端でふわふわと揺れていました。

ドロシーはすぐにライオンをぎゅっと抱きしめ、うれしさでいっぱいでした。

「またあなたに会えて、とってもうれしいわ!」と叫びました。

「ぼくもドロシーにまた会えてうれしいよ」とライオンは言いました。「ぼくら、いろんな冒険をしたよね?」

「ええ、ほんとに」とドロシー。「ご機嫌いかが?」

「相変わらず臆病だよ」とライオンはしおらしい声で答えました。「ちょっとしたことでもびくびくして、すぐ心臓がドキドキする。でも新しい友だちを紹介するよ、空腹トラさ。」

「まあ! おなかがすいているの?」とドロシーはトラに目を向けて聞きました。そのときちょうどトラは大きなあくびをして、ぎざぎざの歯を二列も見せて、誰でもびっくりしそうな大きな口を広げていました。

「ひどくおなかがすいているんだよ」とトラはバチンと顎を閉じました。

「それなら、何か食べればいいのに?」とドロシーがたずねました。

「ダメなんだ」とトラは悲しそうに言いました。「食べてみたけど、どうせまたおなかがすくんだよ。」

「まあ、それならわたしと同じだわ」とドロシー。「でも、わたしは食べつづけてるわ。」

「でもきみが食べるのは無害なものだから、それでいいんだよ」とトラは言いました。「ぼくは野生の獣だから、かわいそうな生き物――リスから太っちょ赤ちゃんまで――なんでも食べたくなるんだ。」

「まあ、ひどい!」とドロシーが言いました。

「そうだろう?」と空腹トラは自分の長い赤い舌で唇をなめました。「太っちょ赤ちゃん! なんておいしそうなんだ! でも、ぼくは食べたことがないんだ。だって、良心がいけないって言うから。もしぼくに良心がなかったら、きっと赤ちゃんを食べて、またすぐおなかをすかせて、それじゃあ赤ちゃんをむだに犠牲にしただけだよね。だから、ぼくはきっと飢えたまま一生を終えるんだ。でも悪いことをして後悔することはないだろうな。」

「あなた、とてもよいトラだと思うわ」とドロシーは大きな頭をなでました。

「それは違うよ」とトラが答えました。「ぼくはよい獣かもしれないけど、とんでもなく悪いトラなんだ。トラっていうのは残酷で獰猛なものだから、何の罪もない生き物を食べないなんて、良いトラとは言えないんだよ。だからぼくは森を出て、臆病なライオンの友だちになったのさ。」

「でも、ライオンは本当に臆病なんかじゃないわ」とドロシーがいいました。「とても勇敢なところを見たもの。」

「それは誤解だよ」とライオンはまじめな顔で言いました。「人から勇敢に見える時もあったかもしれないけど、ぼくは何か危険を感じるたび、いつだって怖かったんだ。」

「わたしもよ」とドロシーは正直に言いました。「でも、いまはビリナを自由にしてこなくっちゃ。また会いにくるわ。」

ドロシーは宮殿の裏庭へ走り、鶏小屋を見つけました。中ではけたたましく鳴いたり騒いだりする、興奮した鶏たちの声が響いていました。

どうやら何か事件が起こっているようです。ドロシーがドアの隙間からのぞくと、ニワトリや雄鶏が隅っこに固まって、一羽の羽毛玉が小屋じゅうをぐるぐると回っているのを見つめていました。最初は何か分かりませんでしたが、やがてその羽毛玉がピタリと動きを止めると、驚いたことにそれがビリナで、地面に横たわる斑点模様の雄鶏の上に馬乗りになっていました。しばらく動かずにいましたが、やがてビリナは翼で羽を整え、誇らしげに胸を張って、勝ち誇ったように「コッコ」と鳴きながらドアの方へ歩いてきました。斑点模様の雄鶏は負けてしまったのか、羽をくしゃくしゃにして足を引きずりながら、ほかの鶏たちのところへ戻っていきました。

「まあ、ビリナ!」と、ドロシーはショックを受けて言いました。「けんかしたの?」

「ほんとうにやったみたいよ」とビリナが言いました。「あのにっくき斑点雄鶏が、この鶏小屋をわたしに代わって仕切ろうとしたのよ。わたしがつついてひっかいてやれるうちは、そんなことはさせないわ。わたしの名前がビルである限りは!」

「ビルじゃなくて、ビリナよ。それに、そんな言葉づかいもお行儀が悪いわ」とドロシーが注意しました。「ほら、こっちに来て。扉を開けてあげる。オズのオズマ姫が来て、わたしたちは自由になったのよ。」

黄色いめんどりのビリナは、扉のところに来ると、ドロシーが鍵を外して外へ出してくれました。ほかの鶏たちはじっと隅っこで見ているだけで、近づいてきませんでした。

ドロシーは友だちを抱き上げて言いました。

「ああ、ビリナ、なんて姿なの! たくさん羽を抜かれてるし、目も片方ほとんどつつかれてるし、トサカも血が出てるわ!」

「そんなことどうってことないわ」とビリナ。「あの斑点雄鶏の顔を見てごらんなさい! やっつけてやったわよ!」

ドロシーは首を振りました。

「そんなのぜんぜんよくないわ」とビリナを宮殿のほうへ連れて帰りながら言いました。「あの普通のニワトリたちと遊んでると、すぐに行儀が悪くなっちゃうの。そんなの、よくないわ。」

「わたしはあんな子たちと遊びたくなかったわ」とビリナが返しました。「悪いのはあの意地悪な姫よ。でもね、わたしはアメリカ生まれなんだから、このエヴの国のつまらないニワトリには絶対に好き勝手させないわ。自分の爪が利くかぎり、自分の身は自分で守るの。」

「そう、ビリナ。もうこの話はやめにしましょう。」

やがて二人は臆病なライオンと空腹トラのところへ来ました。ドロシーは黄色いめんどりを二匹に紹介しました。

「ドロシーの友だちならいつでも歓迎だよ」とライオンが礼儀正しく言いました。「きみの今の姿は、ぼくみたいに臆病じゃないみたいだな。」

「きみの今の姿を見ただけで、思わずよだれが出そうだよ」とトラはビリナをじっと見ながら言いました。「ううん、もしきみをガブリと食べられたら、どんなにおいしいだろう! でも安心していいよ。どうせきみを食べても、おなかの足しにはならないからさ。」

「ありがとう」とビリナは言い、ドロシーの腕にぴたりと寄り添いました。

「それに、やっぱり正しいことじゃないしね」とトラは、口をカチカチ言わせながら、ビリナをじっと見つめました。

「もちろんよ!」と、ドロシーは慌てて言いました。「ビリナはわたしの友だちよ。どんな理由があろうと絶対に食べちゃだめ!」

「覚えておくようにするよ」とトラは言いました。「でも、ときどき物忘れするからね。」

それからドロシーはペットのビリナを居間に連れて入りました。そこではオズマがチクタクに「お座りなさい」と言ったので、チクタクはかかしとブリキの木こりのあいだに座っていました。向かい側にはオズマとラングウィデレ姫がいて、ドロシーのための空いた椅子もありました。

その重要な輪のまわりには、オズの軍隊が並んでいました。ドロシーは二十七人の立派な軍服を見て言いました。

「みんな将校さんみたい。」

「そうなんだ、ひとり以外はみんな将校なんだよ」とブリキの木こりが教えてくれました。「ぼくの軍隊には、将軍が8人、中佐が6人、少佐が7人、大尉が5人、それからその人たちが指揮する兵卒がひとりいる。ぼくは兵卒を昇進させたいけど、兵卒は公務にはふさわしくないと思うし、将校のほうが勇敢で信頼できることが多いことに気づいたんだ。しかも偉そうに見えるし、軍隊に威厳が出るんだよ。」

「きっとそうなのね」とドロシーは言い、オズマの隣に腰かけました。

「では、」とオズの国の少女の女王が言いました。「いまから厳かな会議を開いて、このエヴという美しい国の王家を、長い間の囚われから救い出す最善の方法を決めましょう。」

エヴの王家

ブリキの木こりが議題の口火を切りました。

「まず最初に」と彼は話し始めました。「オズのオズマ姫という我らの気高く偉大な支配者のもとへ、もとエヴの王エボルドの妻と十人の子どもたち――五人の王子と五人の王女――が、ノーム王によって地下宮殿に囚われているという知らせが届けられたのです。そしてエヴの国には彼らを解放できるほど強い者は誰もいません。そこで我らのオズマ女王さまは、囚人たちを救い出す冒険を決意なさいました。でも、二つの国のあいだに広がる大きな砂漠をどうやって越えればいいものやら、しばらくは方法が思い浮かびませんでした。ついに女王さまは善良な魔女グリンダのもとへ相談に行かれました。グリンダは話を聞くと、すぐにオズマさまに魔法のじゅうたんをくださったのです。そのじゅうたんは歩くたびに足元に広がり、砂漠の向こうまでふかふかの道を作ってくれるものでした。そのじゅうたんを受け取るとすぐ、女王さまは私に軍隊を召集するよう命じました。こうしてあなた方の目の前にいる勇敢な兵士たちは、オズの国じゅうから選りすぐられた精鋭なのです。もしノーム王と戦うことになれば、兵卒一名も含めて、皆勇敢に命を賭けて戦うことでしょう。」

それからチクタクが口を開きました。

「なぜノーム王と戦うのです?」と彼はききました。「ノーム王は悪いことなどしていません。」

「なんですって!」とドロシーは叫びました。「王妃さまと十人のこどもたちを閉じ込めるなんて、悪いことじゃないの?」

「ノーム王に売ったのは、エヴの王エボルドなのです」とチクタクは答えました。「王様のほうが悪かったのです。そして、自分のしたことに気づいたとき、海に飛び込んで自分でおぼれてしまったのです。」

「それは初耳です」とオズマは考えこむように言いました。「てっきりノーム王が全部悪いのかと思っていました。でも、いずれにしても囚人たちを解放してもらわなくてはなりません。」

「わたしの叔父エボルドは、とても悪い人でした」とラングウィデレ姫は言いました。「家族を売る前におぼれてくれたなら、誰も気にしなかったでしょう。でも、長寿と引き換えに家族みんなをノーム王に売っておいて、しまいには命を投げ出して海に飛び込んだのです。」

「それなら」とオズマは言いました。「長生きもできなかったということですし、ノーム王は囚人たちを返してもらわなくては。どこに閉じ込められているのですか?」

「みんな正確には知りません」と姫は答えました。「王様――名前は岩のロクアト――は王国の北のはずれの山の下に、すばらしい宮殿を持っています。そこで王妃と子どもたちは、部屋を飾る装飾品や骨董品に姿を変えられているのです。」

「ノーム王ってどんな人?」とドロシーは知りたそうに言いました。

「説明しましょう」とオズマは答えました。「地底の国の支配者と言われ、岩や石に関わるすべてを操ることができます。彼のもとには、奇妙な姿で力強いたくさんのノームたちがいて、王様のために炭鉱や炉で働いています。ノームたちは自分たちの岩の隙間に金銀その他の金属をこっそりしまいこみ、地表に住む者たちはなかなかそれを見つけられません。ダイヤやルビー、エメラルドもノームたちが土の中に隠しているので、ノームの王国はとても豊かなんですよ。金銀財宝も宝石も、みんな地面や岩の中から見つけだしたものばかりです。」

「なるほど」とドロシーは賢そうに小さな頭をうなずかせました。

「わたしたちがよくノーム王の宝物を盗んでいるので」オズマは続けました。「地底の支配者は地上の人間を好きではありませんし、地上に現れることもありません。ロクアト王に会いたいなら、彼の国へ行かなければいけません。あちらでは王様の力が圧倒的ですから、とても危険な冒険になります。」

「それでも、かわいそうな囚人たちのために、わたしたち行かなくちゃ」とドロシーは言いました。

「もちろん、ぼくらは行きますよ」とかかしは言いました。「ぼくみたいにわらだと、ノーム王の炉に近づくのはたいへんな勇気がいります。火の粉でも降ったら、一瞬で燃え尽きてしまうでしょう。」

「わたしのブリキも溶けてしまうかもしれません」とブリキの木こり。「でも、行きます。」

「暑い場所は大の苦手」とラングウィデレ姫は大あくびして言いました。「わたしは家でお留守番。どうぞ成功しますように。このつまらない国を治めるのはもううんざり、もっとおしゃれな頭を眺める時間ほしいもの。」

「あなたは必要ありません」とオズマはきっぱり言いました。「勇敢な仲間とわたしで目的が果たせなければ、あなたにだって無理ですから。」

「まったくその通りですわ」と姫がため息をつきました。「それなら失礼して、わたしは自室に戻ります。この頭もずいぶん長くかぶっていたので、そろそろ別のに換えたいわ。」

彼女が退出すると(誰も彼女のことを惜しまなかったのは言うまでもありません)、オズマはチクタクに言いました。

「あなたも一緒に来てくれる?」

「私はドロシーに助けてもらった身ですから、彼女が行くなら私も行きます」とチクタクは答えました。

「もちろん、わたしも友だちと一緒に行きます!」と、ドロシーは元気よく言いました。「楽しいことを逃すなんてできません! ビリナも行く?」

「もちろん」とビリナは気のない返事で言いました。彼女は自分の背中の羽を整えていて、話はあまり聞いていませんでした。

「熱さなら得意だろうさ」とかかしが言いました。「こんがり焼けてしまえば、きっと前より美味しくなるよ。」

「それでは」とオズマは言いました。「あした明け方にはノーム王国へ出発しましょう。それまで休んで、旅支度をしましょう。」

ラングウィデレ姫はもう一度も姿を見せませんでしたが、宮殿の召使いたちはオズから来たお客様を丁重にもてなし、できるだけ快適に過ごせるようにしてくれました。部屋もたくさん空いていたので、勇敢な二十七人の軍人たちも十分に宿を与えられ、ごちそうもたっぷりふるまわれました。

臆病なライオンと空腹トラは馬車からはずされて、宮殿じゅう好きなところを歩き回ることができました。そのせいで召使いたちはおどろいて青ざめてしまうこともありましたが、二匹はけして悪さはしませんでした。ある時ドロシーが見つけたのは、小さな侍女ナンダが部屋の隅で震えていて、その前に空腹トラが立って次のように言っているところでした。

「本当においしそうな子だ。ぼくを食べてもいいかい?」

「いやいやいやっ!」とナンダは泣きながら叫びました。

「それなら」とトラはおそろしい大あくびをしながら言いました。「30ポンド分のやわらかいステーキをレアで焼いたのと、たっぷりポテトを山盛り、それからデザートにアイスクリームを五ガロン頼むよ。」

「が、がんばってみます!」と言ってナンダは転がるように逃げ去りました。

「そんなにおなかがすいているの?」とドロシーがびっくりしてききました。

「きみには想像もできないほどの食欲さ」とトラが悲しそうに答えました。「それは、のどの奥からしっぽの先まで、体じゅういっぱいに詰まってる感じなんだ。この食欲、体の大きさに見合わないくらい大きすぎるんだよ。いつかペンチを持った歯医者さんに会ったら、抜いてもらうつもりさ。」

「何を抜くの、歯?」とドロシーがききました。

「いや、食欲をだよ」と空腹トラが答えました。

ドロシーはその日の午後のほとんどを、かかしやブリキの木こりとおしゃべりして過ごしました。二人はドロシーがオズの国を離れてからあった出来事を全部話してくれました。とくにオズマの話には、ドロシーはとても興味を持ちました。オズマは、赤ん坊のときに悪い魔女にさらわれて男の子にされてしまい、自分でも女の子だったことを知らないまま、大きくなるまで過ごしたのでした。でも、やさしい魔女の手によって本来の姿に戻されて、自分が元のオズの支配者のただひとりの子どもであり、王様になる権利があったことが分かったのです。オズマが王座に戻るまでにも、カボチャの頭の男や、ずいぶん大きくて賢いワグルバグ、魔法の粉で命を得た不思議なノコギリ馬といった仲間たちと、たくさんの冒険をしたのでした。かかしとブリキの木こりもその活躍を手伝いましたが、森の王として動物たちを率いる臆病なライオンは、オズマが王女として登場するまではオズマのことを知りませんでした。その後、エメラルドの都に会いに行き、オズマがエヴ王家を助けに行くと聞いて、自分もぜひ同行したいと頼み、空腹トラも連れて来たのでした。

ひととおり話を聞き終えると、ドロシーも今までの自分の冒険を二人に話しました。それから仲間たちと一緒に、オズマが脚に金のプレートをはかせたノコギリ馬に会いに行きました。これで脚がすり減らないのです。

ノコギリ馬は庭の門のそばにじっと立っていました。ドロシーが紹介されると、木のこぶでできた目をぱちぱちさせ、おじぎをしました。しっぽは木の枝で、ぶんぶんと振りました。

「生きているなんて、すごいことね!」とドロシーは感心しました。

「まったく、その通りだよ」とノコギリ馬は少しガサガサした声で答えました。「僕みたいなものが生きてるなんて、みんなおかしいと思うだろう。でも、魔法の粉のせいだから、僕のせいじゃないんです。」

「そうよね。でも役に立ってるみたいよ。だって、かかしさんが背中に乗ってたわ。」

「うん、役に立ってるよ。僕は決して疲れないし、食事もいらないし、手間もかからない。」

「頭はいいの?」とドロシーがたずねました。

「あんまりね」とノコギリ馬。「普通のノコギリ馬ごときに頭脳なんてもったいないよ。学者さんのほうがもっと必要なんだ。けど、ご主人の言うことは分かるし、『ヨーイドン』とか『ストップ』も分かる。だからまあまあ満足しているよ。」

その夜、ドロシーはオズのオズマ姫と隣同士のお部屋で気持ちよく休みました。そしてベッドにはビリナがとまり、頭を羽の下にうずめて、ドロシーと同じくらいぐっすりと眠りました。

でも夜明け前にはみんな起き出して、冒険者たちは大きな食堂で急いで朝ごはんを食べることになりました。オズマは高いテーブルの主賓席に座り、右手にドロシー、左手にかかしを置いていました。かかしはもちろん食事はしませんでしたが、旅の相談のためにオズマはそばに座らせたのです。

ずっと奥のテーブルには、オズの二十七人の兵士たちが並び、部屋の隅ではライオンとトラが床に置かれた大鍋から食事をとっていました。ビリナは周りを飛び回って、こぼれたごちそうをついばんでいました。

食事はすぐに終わりました。それからライオンとトラは馬車につながれ、ついに一行はノーム王の宮殿へと出発の準備ができました。

一番先頭には金の馬車に乗ったオズマが、ドロシーと並んで、ビリナをしっかり抱えていました。次はかかしがノコギリ馬に乗り、その後ろをブリキの木こりとチクタクが並んで歩きました。その後には、豪華な制服に身を包んだ勇壮な軍人たちが続きました。将軍たちは中佐に命令を出し、中佐は少佐に、少佐は大尉に、大尉は兵卒に指示を出します。兵卒は多くの上官たちに命令されるので、得意げに行進していました。

こうして立派な行列が宮殿を出発し、ちょうど夜明けとともに道を進み始め、太陽が昇るころには、すでにノーム王のいる谷間へずいぶん近づいていました。

巨人ハンマー

道はしばらく美しい畑や、ぜひピクニックしたくなるような林のそばをぬけていきました。でも一行はどんどん進みます。そんなとき、ビリナがピンと背を伸ばして「待って、待って!」と大声をあげました。

オズマは馬車を急に止めたので、かかしのノコギリ馬はぶつかりそうになり、軍隊の列もあわてて止まろうとして転がり合ってしまいました。ビリナはドロシーの腕からもがいて抜け出すと、道ばたの茂みにパタパタと飛んで行きました。

「どうしたんだい?」とブリキの木こりが心配して聞きました。

「ビリナが卵を産みたがってるんです、それだけ」とドロシーがこたえました。

「卵を産むって!」とブリキの木こりはびっくりして言いました。

「ええ、毎日この時間になると産むの。とっても新鮮なのよ」とドロシー。

「でもこの変なニワトリは、これから大事な冒険に向かう行列ぜんぶを、卵を産むためだけに止めておくつもりなのかい?」とブリキの木こりが真面目に尋ねます。

「そうするしかないでしょう? これはビリナの習慣で、やめられないの」とドロシー。

「それなら急いでもらわないとな」とブリキの木こりがいらいらした様子で言いました。

「急がせたら、スクランブルエッグになってしまうよ」とかかしが言いました。

「それはナンセンスだわ」とドロシーが言いました。「でも、ビリナはきっとすぐに戻ってくるわ。」

みんなは落ち着かずに待っていましたが、やがて黄色い鶏は茂みから出てきて「コケコッコー!」とごきげんに鳴きました。

「前へ、進め!」とブリキの木こりが斧を振って行進を命じ、ドロシーはまたビリナを腕に捕まえました。

「誰もわたしの卵を取りに来てくれないの?」とビリナが大慌てで叫びました。

「僕が取るよ」とかかしが言います。それでノコギリ馬が茂みに駆け込み、かかしはすぐに卵を見つけると、上着のポケットに入れました。一行はすでにずいぶん先へ進んでいましたが、ノコギリ馬はすぐに追いつき、またかかしはオズマの馬車のすぐ後ろへ戻りました。

「この卵はどうしよう?」とかかしがドロシーに尋ねました。

「わからないわ。空腹トラなら欲しいかも」

「奥歯の一本分にもならないだろう」とトラ。「ゆで卵をバケツいっぱい食べても、たいして役に立たないさ。ひとつきりじゃ何の役にも立たないね。」

「たしかに、カステラにもならない」とかかしは考えこんで言いました。「ブリキの木こりが斧であっためて孵化させてもいいけど、それなら僕が記念に持っておくよ。」それでポケットにしまっておきました。

一行はついに、ドロシーが塔の窓から見ていた二つの高い山の間にある谷へやって来ました。その奥には、三つ目の大きな山が道をふさいでいました。これがエヴの国の北のはしで、その下にノーム王の宮殿が隠れているといわれていました。でも、まだしばらくは到着しそうにありませんでした。

道はだんだん岩が多くなって、馬車の車輪には大変そうです。やがて足元には飛び越すには大きすぎる深い谷間が現れました。そこでオズマはポケットから緑色の小さな布を取り出し、地面に広げました。するとたちまち魔法のじゅうたんが現れ、みんなが歩くのにじゅうぶんなだけ道が伸びて、谷をまたいで安全にわたることができました。

「こりゃ簡単だ」とかかし。「次は何が起きるかな?」

あまり待たずに「次」を目の当たりにしました。山々の間がだんだんせまくなり、ついには細い一本道になりました。オズマと一行は一列になって進むしかありません。

そのとき、低くて深い「ドンドン! ドンドン!」という地響きが聞こえてきて、それはだんだん大きくなっていきました。そして岩の曲がり角を曲がると、道の上にそびえ立つ巨大な人の姿が見えました。その巨人は背が百フィートもあろうかという大きさで、鋳鉄の板でできていました。両足は道の左右にまたがり、右肩には大きな鉄の槌をかついで、地面をひっきりなしに打ちつけています。その響く音が、さきほどから響いていた槌の音です。あまりに大きなハンマーなので、たたきつけられた地面は道をふさぎ、旅人たちはそのままでは通り抜けられません。

みんなはすぐに、鉄のハンマーから安全な距離まで後ろにさがりました。魔法のじゅうたんも、これには役に立ちません。じゅうたんは足元の危険から守ってくれますが、上からふりおろされる鉄槌には無力です。

「うわあ!」と臆病なライオンは身ぶるいしました。「あの大きなハンマーが頭のすぐそばで振り下ろされるの、ものすごく怖いよ。ひとたまりもなく、ドアマットみたいにつぶされてしまう。」

「鉄の巨人は立派なやつだよ」とチクタクが言いました。「時計みたいに正確に働くんだ。スミス&ティンカーがノーム王のために作ったんだよ。仕事は、地下宮殿を見つけられないようにすることなんだ。すばらしい芸術品じゃないか?」

「君みたいに考えたり話したりできるの?」とオズマは、その巨人を不思議そうに見ながら聞きました。

「いいえ」とチクタク。「ただ、とにかく道をたたくためだけにつくられたんです。考えることも話すこともできませんが、たたくのはお上手だと思います。」

「上手すぎるわね」とかかし。「あれじゃ、先へ進めない。機械を止める方法はないの?」

「ノーム王だけが鍵を持っていて、止めることができます」とチクタクが答えました。

「それじゃあ」とドロシーは不安そうに、「どうしたらいいの?」

「ちょっと考える時間をください」と、かかしは答えて、列の後ろのほうへ行き、顔を岩に向けて考え始めました。

そのあいだも、鉄の巨人は大きな鉄槌を高くふりあげては道をどーんとうち、その音が山中にがんがん響きわたります。でもよく見ると、ハンマーがいちばん上に持ち上げられているとき、怪物の足の下の道はほんの一瞬だけ自由になっていました。たぶんかかしはそれを見ていたのでしょう。しばらくして戻ってくるとかかしは皆に言いました。

「なんだ、じつに簡単な話じゃないか。ひとりずつハンマーが上がったときに、下をすり抜けて反対側へ渡ればいいんだ。」

「本当にうまくいくかな。ほんの一瞬のすきに、ハンマーの下をくぐり抜けるなんて……」とブリキの木こりが首を振ります。「でも他に方法もなさそうだ。一番最初は誰が行く?」

みんな顔を見合わせて、ためらいました。そんなとき、ブルブル震えていた臆病なライオンが、「どうやら先頭はぼくだね。でもあの大きなハンマーは本当に怖い……」と言いました。

「わたしはどうしたらいいの?」とオズマが聞きました。「ライオンなら自分で駆け抜けられるかもしれないけど、馬車はきっとつぶされてしまうわ。」

「馬車は残していこう」とかかし。「二人の女の子はライオンとトラの背中に乗ればいい。」

それでそうすることになり、オズマはライオンから馬車をはずすと、すぐさまライオンの背中に乗りました。

「たてがみをしっかりつかまってね」とドロシーが言いました。「わたしもそうやって乗ったの。」

オズマはたてがみにつかまり、ライオンは大きな槌の動きをよく見て、ちょうど上がったその時を見て、一気に巨人の脚の間を跳び抜けました。ハンマーが地面を打ちつける前に、ライオンとオズマは無事に向こう側へたどりつきました。

次はトラの番です。ドロシーが背中にしがみつきました。トラはピンとまっすぐに走り、ドロシーは気づいたときにはもうオズマのそばで安全な場所にいました。

その次はかかしとノコギリ馬。ギリギリでハンマーが降りる前に間一髪ですり抜けました。

チクタクは、槌が地面から離れて上がった瞬間に、一歩前へ進み落ち着いて通り抜けました。このやり方はブリキの木こりにもいいヒントとなり、木こりも同じようにして無事に渡りました。

ところが二十六人の将校と兵卒は、膝が震えて一歩も歩けません。

「戦では素晴らしく勇敢で、敵もわたしたちの前では恐れおののきます」とある将軍が言いました。「けど、戦争とこれは別。鉄のハンマーで頭を叩きつぶされ、パンケーキみたいになっては困ります。」

「思いきって走れ!」とかかしがせかします。

「膝が震えて走れません」と大尉。「むりにやればみんなゼリーみたいにつぶされます。」

「仕方ないな」臆病なライオンがため息をついて、「トラよ、ぼくらがこの勇ましい軍隊を助けるため、また身を危険にさらさないといけないらしいな」と言いました。

そこで、すでに背中から降りていたオズマとドロシーが見守るなか、ライオンとトラは再び恐ろしいハンマーの下をくぐり、今度は首に二人の将軍をしがみつかせて帰ってきました。そしてこの勇敢な渡りを十二回も繰り返し、ついに全ての将校たちが巨人の足の間をくぐって向こう側へと無事に運ばれました。もうそのころには、この獣たちもすっかり疲れてしまい、大きな口から舌をだらんと垂らして、はあはあと荒い息をついていました。

「でも、兵卒はどうするの?」とオズマが尋ねました。

「おや、あいつはあそこに残して馬車の番をさせておこうよ」とライオンが言いました。「もうへとへとで、あの大きなハンマーの下をもう一度くぐる気にはなれないよ。」

けれども、将校たちはみな、兵卒がいなくては誰に命令することもできないと抗議しました。しかし、ライオンもトラも動こうとしません。そこで、かかしが木馬のソーホースを送り出しました。

ところが、木でできた馬は不注意だったのか、ハンマーの振り下ろしとタイミングが合わなかったのか、巨大なハンマーがちょうど頭の上に直撃し、馬は地面に激しく打ちつけられてしまいました。その勢いで、兵卒は背中から空高く飛ばされ、巨人の鉄でできた腕の上に落ちたのです。そこで彼は必死にしがみつきましたが、その腕は猛烈な勢いで上下に動き続けました。

かかしは自分の木馬を助けようと飛び出し、どうにか危険な場所から引きずり出すことができましたが、左足をハンマーで打ちつぶされてしまいました。そのあと、ソーホースもひどくぼんやりしてしまっていることが分かりました。というのも、頭が堅い木のこぶでできていたのでつぶれはしませんでしたが、両耳が折れてしまい、次に新しい耳を作ってやるまで音が聞こえなくなってしまったのです。それに左ひざもひびが入り、ひもでしっかり縛らなければなりませんでした。

ビリナは羽をぱたぱたさせてハンマーの下をくぐり抜けていましたので、あとは高いところで鉄の巨人の腕にぶら下がっている兵卒を助け出すだけになりました。かかしは地面にぺたんと寝そべり、その体はワラで詰まっているから柔らかいので、自分の上に飛び降りるよう兵卒に叫びました。兵卒は地面に一番近くなった瞬間を見計らって、思いきってかかしの上に飛び降りました。骨を一本も折ることなくその芸当をやってのけ、かかしも「ぜんぜん平気さ」と言いました。

ブリキの木こりがその間にソーホースに新しい耳をつけてやったので、一行はまた旅を続けることになりました。ハンマーをふるう巨人を後ろに残して――。

ノーム王

やがて、一行が進んでいくと、道をふさぐ山が近づいてきました。その山がエヴの国の果てでありました。道の両側にそびえる高い峰が、太陽の光をさえぎるので、あたりはどんよりと暗く、物寂しい雰囲気です。鳥は一羽も歌わず、リスもおしゃべりをやめ、遠くに木々は置いてきてしまい、今はただ岩だらけの世界が待っていました。

ドロシーとオズマはその静けさに少しおそれを感じ、ほかのみんなもソーホースを除いてはしんみりと黙っていました。ソーホースだけは、かかしを背中に乗せてとことこ歩きながら、へんてこな歌を口ずさんでいました。その歌のサビはこうです――

「木馬は森を歩くの?

ああ、ああ! ぼくはため息まじりに答えるよ

もしも木の頭じゃなかったら

山のてっぺんまで走っただろうに。」

ですが、誰もその歌に気をとめる者はいませんでした。なぜなら、もう間もなくノーム王の領土に入り、地底に輝く壮麗な王宮も、きっと遠くないはずと思ったからです。

突然、けたたましい嘲りの笑い声が聞こえてきて、みんなぴたりと立ち止まりました。いずれにしてももう少し進めば、巨大な岩山に進路をさえぎられ、道も岩の壁のふもとで終わってしまいます。

「今のは誰が笑ったの?」とオズマがたずねました。

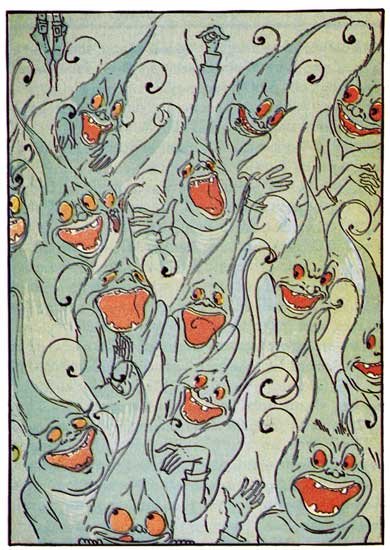

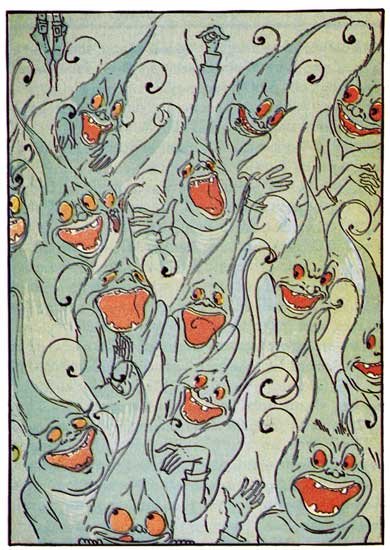

答えはありませんでしたが、薄暗がりのなか、岩肌を何か奇妙な影がすばやく横切るのが見えました。それが何者かは分かりませんでしたが、岩と同じ色をして、形もごつごつしていて、まるで山の一部がはがれて動いているようでした。彼らは急な崖にぴったりくっついて、上がったり下がったり、右へ左へ、めちゃくちゃな動きで仲間たちを混乱させました。しかも足を置く場所もいらないようで、ハエがガラス窓に止まるように岩の表面にしがみつき、一時もじっとしていません。

「気にしなくてもいいよ」とチクタクがドロシーに言いました。「あれはノームたちだ。」

「ノームってなに?」とドロシーは半分怖がりながら聞きました。

「彼らは岩の妖精で、ノーム王に仕えているんだ」とチクタクが答えました。「でも、ぼくらには悪さをしないよ。王さまを呼ばなくちゃ、宮殿の入り口は絶対に見つけられないからね。」

「じゃあ、呼んで。」とドロシーはオズマに言いました。

ちょうどそのとき、ノームたちはまた笑いました。その不気味で気味悪い笑いにつられて、26人の将校たちは兵卒に「右向け右!」と命じて、みんな全力で逃げ出しました。

ブリキの木こりはすぐに軍隊を追いかけ、「止まれ!」と叫びました。逃げ足を止めたみんなに問いかけました。「どこへいくつもりだい?」

「わ、私は、ひげをとかすブラシを忘れたことに今頃気がつきまして」と、ある将軍が震えながら言いました。「だから、も、戻って取りにいきます!」

「それはできませんよ」とブリキの木こりが言いました。「だって、あのハンマーの巨人がまた通らせてくれないよ。」

「あー! 巨人のことを忘れてた!」と将軍は真っ青になりました。

「あなたは色々なことをよく忘れますね」とブリキの木こりが言いました。「自分が勇敢な兵士であることだけは忘れないでください。」

「勇気だけは忘れません!」と将軍は金モール付きの胸をたたいて答えました。

「われわれもだ!」と他の将校たちも胸をたたきながら叫びました。

「ぼくは兵卒なので、上官の命令には従います。走れと言われれば走りますし、戦えと言われれば戦います」兵卒はおずおずと続けました。

「それでよいのだ」とブリキの木こりが言いました。「さあ、みんなオズマの元へ戻って、今度はちゃんと彼女の命令を聞くのですよ。もしまた逃げ出したりしたら、オズマには26人の将校全員を兵卒に降格して、兵卒を将軍にしてもらいますからね。」

この恐ろしい脅しに、みんなはすぐにオズマの立つ臆病ライオンの隣へ戻りました。

それから、オズマが高らかな声で叫びました。

「ノーム王よ、現れてわたしたちの前に出てきなさい!」

答えはありません。ただ山の上のノームたちはまたあざけるように笑うだけでした。

「ノーム王には命令してはいけません」とチクタクが言いました。「あなたは自分の国の人たちのように、王さまを支配していませんから。」

そこでオズマはもう一度呼びかけました。

「ノーム王さま、どうか私たちの前にお出ましください。」

けれども、返事はただあざ笑う声だけ、影のノームたちは岩壁をあちこちと飛び交うばかりでした。

「もう一度、お願いしては」とチクタクが言いました。「願いも通じなければ、次はおいのりを。」

オズマは誇り高くあたりを見回しました。

「みなさん、あなたたちの王女がこの悪いノーム王にお願いしなくてはならないのでしょうか? オズのオズマが、地底に住むこんな生き物の前で、頭を下げなければならないでしょうか?」

「そんなことはない!」とみんなは声をそろえて叫び、かかしもこう付け加えました。

「もし姿を見せなければ、キツネを穴から追い出すように、その王さまを掘り出してやりましょう。そして意地をくじかせます。でも、うちのやさしい王女さまは、いつだって自分の誇りを持っていなくちゃ。ぼくだって自分の誇りを大事にしてきたんですから。」

「私は王女じゃなくて、ただのカンザスの小さな女の子だもの。家じゃ威厳なんて持て余しているくらいよ。お願いするくらい平気!」とドロシーが言いました。

「そうだそうだ」とお腹ぺこぺこのトラが言いました。「ノーム王に八つ裂きにされれば、僕が明日の朝ごはんにばっちり食べてあげるよ。」

そこでドロシーは前に出て言いました。

「お願いノーム王さま、どうかわたしたちに会いにきてください。」

ノームたちはまた笑い出しそうになりましたが、そのとき山から低いうなり声が聞こえ、一瞬でノームたちの姿は消え、しんと静まり返りました。

すると岩に扉が開き、中から声が響きました。

「入れ!」

「罠じゃないかしら」とブリキの木こりが言いました。

「心配いりません」とオズマ。「わたしたちはエヴの女王さまとその十人のお子さまたちを助けるためにやってきたのです。危険でも勇気をもって進まなければ。」

「ノーム王は正直で気の良い人です」とチクタクが言いました。「正しいことをしてくれるでしょう。」

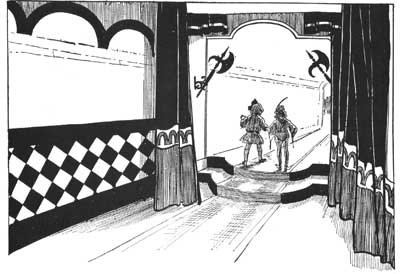

そこでオズマはドロシーと手をつなぎ、一行を率いて岩でできたアーチ型の入り口をくぐりました。中は壁にはめ込まれた宝石が、後ろから照らされて光る長い通路でした。案内人も道しるべもいませんが、みんなで進んでいくと、やがて立派な丸いドーム型の部屋に着きました。

その部屋の中央には、岩を丸ごとくりぬいて作られた玉座があり、その表面はルビーやダイヤモンド、エメラルドでちりばめられてキラキラと輝いています。そしてその玉座に、ノーム王が坐っていました。

地底の王さまは、灰色がかった茶色の服を着た、ずんぐりむっくりの小さなおじさんでした。そのぼさぼさの髪と長いひげ、顔までもが岩と同じ色で、冠はかぶっていませんが、太くて宝石のはまったベルトが太いおなかをぐるりと囲んでいました。顔つきは親しみやすく、ユーモアにあふれ、目は楽しげに来客の方を見ています。オズマとドロシーは彼の前に立ち、仲間たちはきちんと並んで後ろに控えます。

「まあ、サンタクロースそっくりね――色は違うけど!」とドロシーが小声で言うと、王さまはそれを聞きつけて、声をあげて笑いました。

「♪赤ら顔に丸いおなか

笑えばふるえるゼリーのかたまり! ♪」

と王さまがリズミカルに歌って、体をぶるんぶるん揺らして笑いました。

オズマとドロシーは陽気なノーム王にほっとして、ほんのしばらくすると、王さまが右手を振りました。すると、二人のそばに柔らかな丸椅子が現れました。

「おすわりなさい、お嬢さんたち」と王さまは言いました。「どうしてこんなに遠くまで会いにきたのか、お話ししてごらんなさい。どんなことでお助けできるかな?」

二人が席につくと、王さまはパイプを手に取り、赤く燃える炭火をポケットから取り出して、ボウルにいれ、頭の上には輪になって立ちのぼる煙をふうふう吹きながら吸いはじめました。ドロシーはますますサンタクロースに似ていると感じましたが、今度はオズマが話しはじめたので、みんなは熱心に聞き入りました。

「陛下」と彼女は言いました。「私はオズの国の女王オズマです。あなたにお願いがあってここに参りました。善良なエヴの女王さまとその十人のお子さまたちを解放し、元の姿に戻してほしいのです。」

「おや、違っているよ」とノーム王が言いました。「彼らは囚人ではなくて、奴隷さ。エヴの王さまから買い取ったんだ。」

「でも、それは間違いです」とオズマが言いました。

「エヴの国の法律では、王がすることに間違いはないんだ」と王さまは煙の輪を見ながら答えました。「だから、わたしに家族を売る権利があったのさ。交換条件は長寿だった。」

「だけど、あなたは王さまをだましたわ!」とドロシー。「エヴの王さまは長生きできなかったじゃない。海に飛び込んでおぼれたの。」

「それはわたしのせいじゃないよ」とノーム王は足を組んでにこにこしながら言いました。「長寿はちゃんと与えた。けれど彼がみずからそれを失ったのさ。」

「それじゃ、どうして長寿なの?」とドロシーが尋ねました。

「簡単なことさ。たとえば、私が君に美しい人形をあげる代わりに、君の髪の毛の一房をもらったとしよう。そのあと、君が人形を粉々に壊してしまったら、私は君に人形をあげなかったことになるかな?」

「いいえ」とドロシー。

「では、もう人形がないからと、髪の毛を返して、と君は私に公正に要求できるかな?」

「できません」とまたドロシー。

「だろう」と王は言いました。「だから、エヴの王が長寿を自分で壊したからといって、私が女王たちを返さなくていいのさ。彼らは私のもの、ずっと大事にしておくよ。」

「でも、それではあの人たちがかわいそうです」と、オズマは悲しそうに言いました。

「どこが?」と王さまが首をかしげます。

「だって、奴隷にしているではありませんか」

「残酷なのはごめんだよ」とノーム王はふうっと煙の輪をつくりながら言いました。「だから、かわいそうな女王さまと子どもたちには重労働をさせる代わりに、宮殿に飾る美しい飾り物や置物に変えてしまったんだ。これで働きもせず、部屋を明るく美しくしてくれている。私は意地悪どころか、とても親切にしたと思うよ。」

「なんて恐ろしい運命でしょう!」とオズマは真剣な顔で叫びました。「エヴの国には王家が必要です。もしも開放して元の姿に戻してくだされば、その代わりに一人につき十個の飾り物を差し上げましょう。」

ノーム王は急にまじめな顔になりました。

「もしも断ったら?」と聞きました。

「そのときは」とオズマはきっぱり言いました。「わたしたちは友と軍隊をつれてあなたの国を討伐し、必ずや望みをかなえさせます。」

ノーム王は大笑いし、咳き込み、咳き込みすぎて顔は灰色から真っ赤になり、岩色のハンカチで涙をふくと、またしずかになりました。

「君は美しいだけじゃない、勇敢だね」と王さまは言いました。「でも、君には思いもつかないほど大変なことを要求しているんだ。ちょっとついてきてごらん。」

王さまは立ち上がってオズマの手をとり、部屋の片すみにある小さな扉を開けて、二人はバルコニーに出ました。そこからは、地底の世界の素晴らしい景色が広がりました。

山の地下には広大な洞窟が、どこまでも続いていて、あちらこちらに光る炉や鋳造所があり、ノームたちが金属をたたいたり、宝石を磨いたりしています。洞窟の壁には千もの銀や金の扉が岩に埋め込まれ、見渡す限りズラリと並んでいます。

オズの乙女がこの景色に見とれていると、ノーム王は鋭い口笛を吹きました。するとすべての扉が一斉に開き、その中からノームの兵士たちが整然と現れました。その兵士の数はたいへん多く、地下の広大な洞窟をすぐにいっぱいにしてしまい、働いていた職人たちは仕事をやめてしまうほどでした。

この大軍はみな岩色で、太ってずんぐりしていますが、身にまとっている甲冑はピカピカに光る鋼鉄でできており、美しい宝石で飾られています。おでこには輝く電灯がきらめき、鋭い槍や剣や青銅の戦斧を持ち、整然とした隊列をなして立っています。その武器を合図ひとつで敵にむけられるように、きりりと引き締まっていました。

「これが、わたしの軍隊の、ほんの一部さ」とノーム王が言いました。「地上のどんな王も私に逆らったことはないし、これからも誰も逆らえまい。私は強すぎるからね。」

またホイッスルを吹くと、兵士たちは整然と扉に入り、洞窟はまた職人たちの世界に戻りました。

すっかりしょげてしまったオズマは友のもとへ戻り、王さまは平然と玉座にもどりました。

「戦っても無駄だね」とオズマはブリキの木こりに言いました。「私たちの勇敢な二十七人も、たちまちやられてしまうでしょう。どうしたらよいのか、もう分かりません。」

「王さまの厨房がどこにあるか聞いてみて」とトラが言いました。「ぼくはもうクマのようにお腹がすいてる。」

「ぼくが王さまに飛びかかって、引き裂いてやるか」と臆病ライオンが言いました。

「やってごらん」と王さまはポケットからまた炭を取り出しパイプに火をつけて言いました。

ライオンは低く身構えて飛びかかろうとしましたが、少し地面を離れただけで着地し、玉座には一歩も近づけませんでした。

「こうなったら、王さまをごきげんをとって、あまやかしてあげるのがいちばんじゃないですか」とかかしは考え深げに言いました。「敵が強すぎるもの。」

「それが一番まともな意見だ!」とノーム王が宣言しました。「脅すだけ無駄だが、わたしはあまやかされるとどうも弱くてね。だから、なにか達成したいなら、おだててごらん。」

「わかりました」とオズマは気をとりなおして言いました。「ならお友達同士、仲良くお話ししましょう。」

「もちろん、よろこんで」と王さまは目をきらきらさせました。

「私はどうしても、エヴの女王さまとその子どもたちを救い、国に戻したいのです。王さま、どうすればそれが叶いますか?」

王さまはしばらく考えたあと、こうたずねました。

「君自身、エヴの人々を助けるために少し危険を冒す覚悟はあるかい?」

「もちろんです!」とオズマはうれしそうに答えました。

「それでは、こうしよう」とノーム王。「君はひとりで、わたしの宮殿の中に入って、部屋にあるものをじっくり調べなさい。そして、十一回だけ好きなものを選び、そのたびに『エヴ』と唱えて触るのだ。もし君がそのうちのどれか、または複数を、女王さまや子どもたちの変身した姿として当てれば、すぐさま元に戻して、異議なしに君たちみんなといっしょに王国から出してあげよう。こうすれば十一人全員を救うこともできるはずだ。だが、全部当てることができなかったら、君の友や仲間にも同じ権利と機会を与えよう。」

「まあ、なんてご親切な!」とオズマは心から礼を言いました。

「ただし条件がひとつある」王さまは目をきらめかせて言いました。

「なんでしょう?」とオズマがたずねました。

「十一個の中にひとつも王家の誰かがいなければ、君自身が飾り物や置物に変えられてしまうのだ。これは公正な条件でね、さっき君が自分で危険を受け入れるって言ったからな。」

十一回の推理

ノーム王からこの条件を出されて、オズマは黙って考えこみました。他の友だちも心配そうに彼女を見つめています。

「やめてよ!」とドロシーは叫びました。「外したらあなたも奴隷になっちゃうわ!」

「でも十一回もあるんだから、一つくらい当たるはずよ。それに一人でも救えれば、わたしは無事でいられる。あとはみんなにも挑戦してもらえば、みんなを救い出せるかもしれないわ。」

「もし全員失敗したら?」とかかしがたずねました。「ぼくが置物になったら、さぞかし見映えがするだろうな。」

「失敗は絶対ダメ!」とオズマは勇敢に言いました。「さんざんな苦労の果てにここまで来て、こんなことで引き下がるわけにはいきません。だから私は王さまのご提案を受けます。いますぐ宮殿に入ります。」

「よし、ついてきなさい」と王さまは太いおなかをよじりつつ玉座から降りて言いました。「道を案内しよう。」

王さまは洞窟の壁まで行き、手をひらひらさせると、すぐに入口が現れました。オズマは勇気を出して微笑みながら友人たちに別れを告げ、すっと中へ入っていきました。

中はこれまで見たこともないほど美しく、壮大な大広間でした。大きなアーチが天井を高くのぼり、壁も床も磨き上げられた大理石で、色とりどりの光がきらめいています。床にはびっしりとしたベルベットのカーペット、部屋ごとのアーチには重い絹のカーテン、調度品も希少な木材に細やかな彫刻とやわらかなサテン生地で包まれていました。どこからともなく、バラ色の光がやわらかく部屋じゅうを照らしています。

オズマは次々に部屋を渡り歩き、目にうつるすべてに目を輝かせました。王さまは入口で立ち止まり、そこから先はオズマに任せました。どの部屋に入ってもほかに人の気配はありません。

マントルピースや、たくさんの棚、台の上には、あらゆる金属やガラス、陶器、石や宝石でできた飾り物が並んでいます。花瓶や人や動物の像、彫られた皿や鉢、貴石のモザイク画――もう無いものはありません。壁には絵もかざられ、まるで美術館のような部屋でした。

ひととおり部屋を見てまわるうちに、オズマはどれがエヴの王家の変身した姿なのか、全く見分ける手がかりがないことに気がつきます。どの品も命の気配はなく、まるで運まかせで選ぶしかありません。自分自身も危険なことに今さらながら気がつき、オズマは初めて、自分の冒険がいかに危ういものかを実感しました。ああ、どうしてノーム王は笑って私たちをもてなしていたのでしょう――これほど簡単にだますことができるのですから。

けれども、自分で始めた冒険です。逃げるわけにはいきません。オズマは銀の燭台を見つけ「これはもしかして女王さまと十人の子どもたちかもしれない」と思い、そっとそれに触れて「エヴ」と唱えました。でも、燭台は何も変わりません。

次の部屋で、今度は陶器の子羊に触れてみました。これも子どもかもしれないと思って。……けれど、また外れ。三回、四回、五、六、七、八、九、十と続けて、とんだ手ごたえがありそうなものは一つもありません。

オズマは肩をふるわせ、バラ色の灯りの下でも顔が青ざめてしまいました。もう残るは最後の一回、その結果で自分の運命が決まります。

慌てないように、もう一度全ての部屋をじっくり歩き、どれを触るべきか真剣に悩みました。――最後にはもうくじ引きにまかせるしかないとあきらめて、ある部屋の入り口に立ち、ぎゅっと目を閉じ、重いカーテンを押し分けて右手を前に差し出しながら歩き出しました。

そっとそっと進むうち、ついに小さな丸テーブルに何かが触れました。それが何かは分からぬまま、小さな声で「エヴ……」と唱えました。

――それきり部屋にはだれの生命も感じられなくなりました。ノーム王は新たな飾り物を手にいれたのです。丸テーブルの上に、エメラルドひとつでできた小さなバッタがちょこんと。――それが、かつてのオズのオズマでした。

隣の玉座の間で、ノーム王はふと顔を上げてにやりと笑いました。

「次!」と、陽気な調子で言いました。

心配しながら座っていたドロシー、かかし、ブリキの木こりは、ギクリと体をこわばらせ、お互いの顔を見合わせました。

「彼女は失敗したのか?」とチクタクがささやきました。

「そのようですね」と小さな王さまは明るく答えました。「でも、次の人が成功しない理由はないよ。今や飾り物は十二個。だから君たちは十二回当てられる。さてさて、つぎに挑戦するのは誰かな?」

「ぼくが行こう」とドロシーが名乗り出ました。

「いや、ぼくが」とブリキの木こり。「オズマ軍の指揮官として、彼女を救うのはぼくの役目ですから。」

「さあ、行ってらっしゃい」とかかし。「気をつけてね、友よ。」

「もちろん」とブリキの木こりは約束し、ノーム王に案内されて宮殿の入口を通り、中に入っていきました。

ノーム王の高笑い

さてさて、ノーム王は玉座に戻り、もう一度パイプに火をつけました。残りの冒険者たちは、また長い待ち時間にそなえて座りこみました。わが女王さまもいまやノーム王の飾り物になった――美しくてもぞっとするような場所でのこと、みんな悲しく困り果て、役に立つどころか、まるで置物の心もちです。

そのとき、ノーム王は急に大笑いし始めました。

「ハハハ! ヒヒヒ! ホホホ!」

「どうしたんです?」とかかしが尋ねました。

「お前の友達のブリキの木こりがね、想像もできないようなおかしな飾り物になったんだよ」と王さまは、涙をぬぐいながら答えました。「誰も彼がこんなに面白いものになったとは思わないさ。次!」

仲間はみんな意気消沈し、ある将軍は悲しみにくれて泣き出しました。

「どうして泣くのだ?」と、かかしはむっとして言いました。

「彼には六週間分の給料をまだもらってなかったんです。今さら惜しい」と将軍は言いました。

「じゃあ、君が彼を探しに行きなさい」とかかしが答えます。

「ぼくが!」将軍は震えあがりました。

「当然だよ。君の指揮官のすぐ後を追うのが義務でしょう。行進!」

「嫌です!」将軍は言いました。「まあ行きたい気持ちは山々ですが、ぼくは行きません。」

かかしはノーム王に問い合わせるような目を向けました。

「かまわないよ」と陽気な王が言いました。「もし宮殿に入ろうとしなければ、溶鉱炉につき落として新しいノームを取り立てるまでさ。」

「行きます、行きます!」と将軍が飛び上がって叫びました。「入口はどこですか、早く中に入れてください!」

そうしてノーム王に案内され、また王は付き添って外に戻るという繰り返しになりました。将軍が何をしたかは誰にも分かりません。けれども、ほどなく王さまがまた「次!」と呼ぶ声が響き、次の大佐が運命に挑戦することになりました。

こうして二十六人の将校たちはみんな順番に宮殿へ入り、次々と置物に変わっていきました。

その間に、ノーム王は待っている人々におやつを出しました。王さまの命で名ばかりではなく、金の鎖を首にかけた執事長ノームが、ふてぶてしい態度で大きなお盆を運んできました。執事長は王さまの夜食に文句をいい、「そんなに遅くたくさんケーキを食べると翌朝おなかを壊しますよ」とお説教です。

でも、ドロシーはおなかがすいていたし、どうせ具合が悪くなるなんて心配もせずケーキを何切れも食べ、色つやのよい粘土を炒って細かくひいてできたコーヒーも飲んでみましたが、とてもおいしくて泥くささもありませんでした。

冒険の仲間は、いまあとはドロシー、かかし、チクタク、兵卒の四人きりでした。もちろん、臆病ライオンとお腹ぺこぺこトラもいましたが、ケーキをたくさん食べて片隅でぐうぐう眠っていました。ソーホースは木だからじっと立っているだけ。ビリナは床に落ちたパンくずをついばんでから、暗い場所を探して寝ようとしていました。

やがてビリナは王さまの岩の玉座の下にくぼみを見つけ、誰にも気づかれずにするりともぐりこみました。まわりの話し声もかすかに聞こえますが、そこでじきにぐっすり眠ってしまいました。

「次!」と王さまが呼んで、順番だった兵卒はドロシーとかかしと握手し、しょんぼり別れを告げて岩の扉の中に入っていきました。

長い時間待ちました。兵卒はいやでいやで、ゆっくりゆっくり推理をしたからです。ノーム王は魔法の力で何が宮殿の中で起きたのか全部分かるらしく、ついにしびれをきらしてこう言いました。

「置物は大好きだけど、今日はもう遅いから明日にしよう。あの間抜けな兵卒が置物になったら、残りは明日にとっておく。」

「もうそんなに遅いのですか」とドロシー。

「真夜中をまわってるよ」と王さま。「うちの王国には昼も夜もなく、太陽の光は届かないけど、地上の人間と同じくらい眠らなくちゃならないのさ。ぼくもすぐ寝るよ。」

やがて兵卒も最後の推理を間違えて、飾り物になりました。王さまは大満足で手をたたき、執事長を呼びました。

「客人たちを寝室へ案内せよ。早くしろ、ぼくは眠くてたまらない。」

「夜更かしは体によくないですよ」と執事長がぶすっと言いました。「明朝はきっとイライラしますからね。」

王さまは何も言わず、執事長はドロシーたちを別の扉へ案内し、広い廊下にあるいくつかの質素だけれど快適な寝室に連れていきました。ドロシーは最初の部屋、隣の部屋にはかかしとチクタク(彼らは眠れませんが)、三つ目の部屋にはライオンとトラが入りました。ソーホースは四番目の部屋で、ぴんと立って朝を待ちました。かかし、チクタク、ソーホースは夜が少し退屈でしたが、肉体のある友だちは眠らなくてはならないことを知っているので、静かに過ごすのもうまくなっていました。

執事長が去ると、かかしは悲しそうに口を開きました。

「ぼくは親友のブリキの木こりの失われたことを思って、とても悲しいんだ。これまでいっしょに冒険を乗り越えてきて、いまこうして置物になってしまい、永遠に会えないなんて――」

「彼はいつだって、世間の“置物”でした」とチクタク。

「確かにそうだけど、ノーム王が笑って『宮殿で一番おかしな飾り物』だって呼ぶんだ。彼のプライドも傷つくだろうさ」と、かかしはしみじみ言いました。

「わたしたちも明日は、変な飾り物になっちゃうんでしょうね」とチクタクがロボットらしくつぶやきました。

そのとき、ドロシーが部屋にとびこんできました。「ビリナはどこ? ビリナを見かけなかった?」

「いや、見ていないよ」とかかし。

「じゃあ、どうなったんだろう」とドロシーは心配します。

「君といっしょにいたんじゃないかい?」とかかし。「でもパンくずをついばんでいたとき以来、見ていない気がする。」

「きっと、王さまの玉座のある部屋に置き忘れてきたんだ」とドロシーは廊下をかけもどり、入り口へ走りましたが、扉は閉ざされて岩は分厚く、どんな音も通りません。しかたなく自分の部屋に戻りました。

そのころ、臆病ライオンが顔をのぞかせて、ドロシーをなぐさめてくれました。

「黄色いめんどりなら、自分でちゃんと身を守れるよ。心配しないで、ゆっくりお休み。今日は本当に長くて疲れる一日だったもの、体を休めるといいよ。」

「明日にはきっと、“飾り物”になってたっぷり休めそうだけど」とドロシーは眠たそうに言いながら、やがて夢の国へと入っていきました。

ドロシーの勇気

そのころ、執事長はまた玉座の間へ戻り、王さまにこう言いました。

「王さまは、こんな小細工で時間を無駄にして、おろかです。」

「何だと!」王さまがあまりの怒りに叫び、玉座の下にすやすや寝ていたビリナを目覚めさせました。「どうしておろかと言う?」

「私は正直者ですから」と執事長。「彼らを一度にまとめて魔法にかければよかったものを、どうしてわざわざ一人ずつ宮殿に入れて『どの飾り物が女王と子どもたちか当てさせる』なんてことをするんです。」

「お前ってやつは! こっちの方が楽しいんだよ。それに長いこと楽しめる。」

「でも、もし当てられたら、古い飾り物も新しい飾り物もみんな失うことになりますよ?」

「そんな心配いらないよ」と王は陽気に笑いました。「彼らが女王さまと王子たちが全部“王家の紫色”の飾り物に変えられているなんて、思いもつくもんか。」

「でもこの宮殿には、ほかに紫色の飾り物はありませんよ」と執事長。

「ほかの色はいっぱいあるし、紫のものはあちらこちらの部屋に散らばせてあるし、形も大きさもいろいろさ。絶対気がつきっこない。」

ビリナは玉座の下でこの会話をしっかり聞き取って、内心くすくす笑っていました。

「それにしてもオズの国の人たちをみんな緑の飾り物にしたのも、へんですよ」と執事長はなおもつづけます。

「エメラルドの都からやってきたからだよ」と王。「今まで緑の飾り物は持ってなかったからさ。ほかのと混ぜたらきっと素敵だろう?」

執事長はぶすっと怒りながら言いました。

「王さまは好き勝手なさるがいい。でも、後で困っても私のせいにしないでくださいよ。もし私があなたと同じ魔法のベルトを持っていたら、あんなにうまく魔法も使えるし、ずっと賢くて立派な王さまだったでしょうに。」

「もう黙ってくれ!」と王さまはまた怒り、「わしの執事長だからって好き放題言いやがって。次なので、すでに背中から降りていたオズマとドロシーを乗せ終えたライオンとトラは、恐ろしいハンマーの下へもう一度飛び込みました。そして、二人の将軍がその首にしがみついたまま戻ってきたのです。この危険な行き来を十二回も繰り返した末、すべての将軍たちが巨人の足もとを通り抜けて向こう側へ安全に運ばれました。そのころには、獣たちはすっかりくたびれ切ってしまい、大きな口から舌をベロンと出し、ぜいぜい息をしていました。

「でも、兵卒はどうするの?」とオズマがたずねました。

「おお、あいつはあそこに残して馬車の番をさせておけばいいよ」とライオン。「もうへとへとで、あのハンマーの下をもう一度くぐる元気はない。」

けれども将軍たちは、兵卒がいないと誰にも命令できないと強く抗議しました。しかしライオンもトラも、もう連れて行こうとはしません。そして、かかしが代わりにソーホースを送りました。

ところが、この木の馬はどこか注意が足りなかったのか、うまくハンマーが下りるタイミングを見ていなかったのか、あの巨大なハンマーにまともに頭を打たれ、地面に打ちつけられてしまいました。その勢いで兵卒は背中から空高く跳ね上げられ、巨人の鋳鉄の腕の上に落ちてしまったのです。兵卒は必死にその腕にしがみつき、腕が素早く上下に動くたびに振り回されていました。

かかしは自分のソーホースを助けるため駆け寄りましたが、馬を引き出す前に左足をハンマーに打ち壊されてしまいました。みんなはソーホースもひどくぼうっとしていることに気づきました。頭は硬い木のこぶなので潰れませんでしたが、両耳が折れてしまって新しい耳ができるまで音が聞こえず、左ひざもひび割れたので、紐でしっかり縛る必要がありました。

ビリナはハンマーの下を羽ばたいてくぐり抜けていましたので、残るは空高く鉄の巨人の腕の上に乗っている兵卒を救い出すことだけでした。かかしは地面にぺたんと横になり、自分は藁で詰めてあるから体が柔らかいので、そこへ飛び降りるよう兵卒に呼びかけました。兵卒は地面に一番近くなったタイミングで「えいっ」と思い切ってかかしの上に飛び降り、無事に骨を折ることなく着地できました。かかしもまったく無傷だと言いました。

ちょうどそのころ、ブリキの木こりがソーホースに新しい耳をつけてやったので、一行は巨人が後ろで道をハンマーで叩く音を背に、再び旅を続けることになりました。

ノーム王

しばらくして、彼らが道をふさぐ山に近づいてきました。そこはエヴの王国の果てでありました。道はだんだん暗く、もの淋しいものになっていきました。なぜなら両側の高い山が太陽の光をさえぎってしまうのです。鳥もおらず、木々も遠くに置き去り、岩だらけでリスの声すらありません。

オズマとドロシーはその静けさに少しおそれ、ソーホースを除き、みんなもしんみりと口をつぐんでいました。そのソーホースだけが、かかしを背中に乗せてトコトコ歩きながら、変な歌を口ずさんでいました。こんな歌です――

「森で暮らす木馬くん、

ああ、ああ! ため息まじりに、

もし木の頭じゃなければ、

山のてっぺんまで行ったのに。」

けれども、もうすぐノーム王の国に入るころでしたので、みんなは誰もその歌には耳をかしませんでした。きっと地底の立派な宮殿も、そう遠くないはずです。

突然、嘲りの大きな笑い声がして、みんな立ち止まりました。もうすぐのところで巨大な山が進み道をふさいでいて、道も岩の壁で終わっています。

「今の笑い声は誰?」とオズマが尋ねました。

返事はありませんが、岩壁に不思議な影がぱたぱたと横切るのが見えます。それはまるで岩そのもののような色と形で、山からちぎれたようにごつごつしていました。彼らは崖にぴったりと張りつき、上ったり下ったり、右往左往して、不規則な動きをします。まるでハエがガラスにくっつくみたいに、足場もなく岩肌をはって、じっとすることがありません。

「気にしなくていいよ」とチクタクが、怖がるドロシーに言いました。「あれはノームたちです。」

「ノームってなあに?」とドロシーは半分怖がって聞きました。

「岩の妖精たちで、ノーム王に仕えているんだ」と機械が答えました。「でもぼくらを傷つけたりはしません。王さまを呼ばなければ、この宮殿の入り口は絶対に見つからないよ。」

「あなたが呼びかけて」とドロシーはオズマに頼みました。

ちょうどそのとき、ノームたちはまた笑いました。その不気味で元気の失せるような笑い声に、二十六人の軍人たちは兵卒に「右向け右!」と命じて、みんな全力で駆け出してしまいました。

ブリキの木こりはすぐにその軍隊を追いかけ「止まれ!」と叫びました。走るのをやめた彼らに、「どこへ行くのだ?」と尋ねます。

「え、ええと――わ、私はひげ用のブラシを持ってくるのを忘れたことに気づいて……それを取りに戻ろうと……」と、将軍は震えながら答えました。

「それは無理ですよ」とブリキの木こり。「あのハンマーの巨人をまた通りぬけようとしたら、皆やられてしまいますよ。」

「あー! いたんだった、巨人!」と将軍は青ざめました。

「君はずいぶん色々忘れるようですね」とブリキの木こり。「自分が勇敢な兵士だということだけは忘れないでほしいな。」

「そのことだけは忘れません!」と将軍が胸をたたいて言い、他の将軍たちもみな胸をドンとたたき「勇気は忘れません!」と叫びました。

「ぼくは兵卒ですので、命令されたら走るし、戦えと言われれば戦います」と兵卒はおとなしく言いました。

「それでよいのです」とブリキの木こり。「さあ、みんなオズマのもとに戻って、今度こそきちんと彼女の命令を聞きなさい。もしまた逃げたら、オズマに頼んで将軍たち全員を兵卒にし、兵卒をみんなの将軍にしてもらいますよ。」

そんな恐ろしいことを言われ、みんなすぐにオズマの立つライオンのそばに戻りました。

すると、オズマは大声で呼びました。

「ノーム王よ、わたしの前に現れなさい!」

返事はありません。山の上のノームたちはあざけりの笑い声をあげるばかりです。

「ノーム王には命令することはできません」とチクタク。「あなたは彼を支配していないのですから。」

オズマは再び呼びました。

「ノーム王さま、どうかわたしたちの前にお出ましください。」

またも返事はなく、影のノームたちは岩壁を動き回るばかりでした。

「今度はお願いしてみてください」とチクタク。「願いでもダメなら、懇願してみて。」

オズマは誇らしげにまわりを見渡しました。

「みんな、私に悪いノーム王にへりくだってお願いさせたいのですか? オズのオズマが地底の生き物ごときに頭を下げるべきでしょうか?」

「そんなことありません!」とみんなが声をそろえて答え、かかしはこう言いました。

「もしノーム王が出てこなかったら、キツネの穴を掘り起こすみたいにこの王を引っ張り出しましょう。でも、愛しい王女さまがいつも威厳を持つように、ぼくも自分の威厳を大事にしたいです。」

「私はお願いすることを怖くなんかないわ」とドロシーが言いました。「私はただのカンザスの女の子。この家では威厳なんて持て余しているくらいよ。私が呼んでみるわ。」

「やってごらんなさい」とお腹ぺこぺこのトラ。「もしノーム王に八つ裂きにされたら、明日の朝食に君をたいらげてあげるよ。」

そこでドロシーは堂々と歩み出て言いました。

「お願いです、ノーム王さま。どうかわたし達に会いに出てきてください。」

ノームたちはまた笑いだそうとしましたが、山の方から低いうなり声が聞こえた途端、その姿は一斉に消え、あたりはしんと静まりました。

すると、岩にドアが開き、中から声が響きました。

「入れ!」

「罠かしら?」とブリキの木こり。

「心配いらないわ」とオズマ。「私たちは、かわいそうなエヴの女王さまと十人の子を助けるために来たのよ。冒険には危険がつきものです。」

「ノーム王は正直で親切な方です。きっと正しいことをなさいます」とチクタク。

そこでオズマはドロシーと手をつなぎ、アーチ型の岩の入口をくぐって進みました。中は壁にはめ込まれた宝石からの明かりで照らされた長い廊下。案内役もいませんが、皆で進むと丸いドーム天井の大きな部屋に着きました。

部屋の中央には大きな岩から掘り出された玉座。その表面にはルビーやダイヤ、エメラルドが散りばめられてキラキラと光っています。

その玉座にはノーム王がどっかり座っていました。

この地底の王さまは、小太りで灰茶色の服を着ていて、まるで玉座と見分けがつきません。もじゃもじゃの髪・ひげも岩色で、頭には冠などかぶらず、太ったおなかに宝石だらけの太いベルトを巻いています。顔つきは温かく陽気で、目は楽しげに来客を見つめ、オズマとドロシーが一礼すると、仲間たちもきちんと並びました。

「まあ、サンタクロースみたいね――でも色は違う!」とドロシーがささやくと、王さまは大声で笑い出しました。

「『真っ赤な顔で丸いおなか、

笑えばプルプルゼリーのように揺れる!』」

王さまはおどけて歌い、みんなにも体がゼリーのように揺れているのがわかりました。

オズマもドロシーも、明るいノーム王にほっとしました。すると王さまが手を一振り、二人のそばにふかふかの椅子が現れました。

「お座りなさい。さて、わたしにどんなお願いがあるのか、どうすれば幸福にしてあげられるか教えてごらん。」

二人が座ると、王さまはパイプに赤い炭火を入れてぷかぷか。その様子はますますサンタさんに似ていますが、オズマが話し始めたので、みんな集中して耳を傾けました。

「陛下、私はオズの国の女王でございます。よろしければ、エヴの善い女王さまと十人のお子さまたちを解放して、元の姿に戻してくださるようお願いできますでしょうか。」

「いや、違う違う」と王さま。「あの人たちは私の奴隷でね、エヴの王さまからちゃんと買ったんだ。」

「でもそれは間違っています」とオズマ。

「エヴの法律では王のすることはすべて正しい。だから家族を売る権利も持っていたのさ」と王はタバコの輪を眺めながら。

「でも、あなたは王さまをごまかしたんだわ」とドロシー。「エヴの王さまは結局、長生きできなかった。海でおぼれてしまったのよ。」

「それは私のせいじゃない」と王さまは足を組み、満足そうに。「長命の命はたしかに与えたけど、本人がそれを壊した。」

「ならどうして長生きになるの?」とドロシー。

「答えは簡単。君がもしきれいな人形をもらって、かわりに髪の毛を一本あげたとして、その人形を君が割ってしまったら、私は人形を渡し損ねたことになるかな?」

「なりません」とドロシー。

「だろう? じゃあ、割ったから髪の毛を返して、と君は言えないよね?」

「言えません。」

「ならば、エヴの王さまが自分の長命を捨ててしまったからといって、私はもう女王やこどもたちを返すわけにはいかない。全部大切に手元に置いておくよ。」

「それでも、とても気の毒です」とオズマは悲しそう。

「どうして?」

「あなたの奴隷にしてしまったからです。」

「残酷なことはきらいだよ」と王。「だから働かせる代わりに、可愛くて弱い女王さまと子どもたちは、すてきな飾りものや置物に魔法で変えて、宮殿の部屋のあちこちに飾ってある。もう働かなくてもいいし、部屋の飾りになってもらってるんだ。私はとても親切にしたと思うけど?」

「でも、なんて恐ろしい運命でしょう!」とオズマ。「エヴには王家が必要です。もしお許しくだされば、あなたが失うごとに十倍の飾り物を差し上げます。」

ノーム王はしばらく考えこみました。

「もし私が断ったら?」

「そうしたら……」とオズマはきっぱり。「ここには私の仲間も軍隊もいます。国を征服して、あなたに従ってもらいます。」

ノーム王はどっと笑い、むせ返り、真っ赤な顔になって岩色のハンカチで涙を拭い、ふたたびおごそかな表情になりました。

「あなたはとても勇敢なお姫様だね。でも、自分が思っているよりずっとたいへんなことをお願いしているのだよ。少しだけついてきてみなさい。」

王さまは立ち上がってオズマの手を取り、部屋の横の小さな扉を開けてバルコニーへ。そこからは広大な地底の世界が見渡せました。

山の下にはどこまでも続く大きな洞窟。あちらこちらで炉や作業場が輝き、ノームたちが金属をたたいたり宝石を磨いたりしています。壁には銀や金の扉が果てしなく並んでいました。

ノーム王が鋭く口笛を吹くと、すべての扉が一斉に開き、中から兵隊ノームが行進してきました。ずらりと大洞窟を埋めつくして、職人たちは皆、仕事をやめました。

兵隊はみな岩色で太く短く、きらきら光る甲冑と宝石を身につけています。おでこには明るい電灯、銅の剣や斧や槍をきっちり持ち、隊列はぴたりと整って指令を待っています。

「これが、私の軍隊のほんの一部だ」と王。「誰も私とは戦わない、そしてこれからも戦えないだろう。そんなに私の力は大きいのだ。」

さらに合図すると兵達はまた扉へと消え、職人たちはふたたび炉の仕事へ戻りました。

しょんぼりとしてしまったオズマは仲間のもとへ戻り、王さまは落ち着いて玉座へ腰かけました。

「戦っても無駄ね」とオズマはブリキの木こりに。「私たちが誇りに思う二十七人の皆も、たちまちやられちゃう。私はこの非常事態、どうすればいいかわからないわ。」

「王さまの厨房はどこか聞いてみて」とトラ。「ぼくはお腹ぺこぺこなんだ。」

「ぼくが飛びかかって王さまを引き裂いてやろうか」と臆病ライオン。

「どうぞ」と王さまはもう一つ炭火を取り出してパイプに火をつけました。

ライオンは低く構えましたが、ほんの少し跳ねて同じ場所に着地しただけで、玉座には一歩も近づけません。

「いちばんよいのは、王さまの機嫌をうまくとって、奴隷を解放してもらうことだろうな」と、かかしが考え込みました。

「その通り!」と王は宣言しました。「私に脅しは効かないが、親切には弱いのさ。願いがあるなら、おだててごらん。」

「わかりました」とオズマも笑顔に。「お友だちとして、よく話し合いましょう。」

「喜んで」と王もきらきら目をさせました。

「私は、いまノーム王さまのもとで飾り物になっているエヴの女王さまとこどもたちを、国に戻したいのです。それには、どうしたらいいのでしょう?」

王さまは少し考え、こうたずねました。

「君自身が危険をかぶっても、エヴの人々を救う覚悟はあるかい?」

「もちろんです!」オズマは目を輝かせました。

「ではこうしよう」ノーム王。「君がひとりで私の宮殿に入り、中をくまなく調べなさい。十一回、好きなものを選び、触れて『エヴ』と唱えなさい。そのうち一つでも、女王か十人の子どものいずれかに当たれば、元の姿に戻って、皆と一緒に王国を出してあげよう。全部当てられなければ、残りの仲間に同じ権利を与えよう。」

「なんて親切なの!」オズマはうれしそうに言いました。

「ただし条件が一つ」王さまはきらきら目を細め。

「何でしょう?」

「もし十一のうちひとつも当たりが無かったら、今度は君が、飾り物にされてしまうのだ。それが君が同意した“危険”さ。」

彼女はもう一度すべての部屋を歩き回り、そこにある物を丁寧に調べてみました。でも、それらはあまりにもたくさんあって、目がくらんでしまい、結局のところオズマが言ったように、うまく当てるしかないし、正解する可能性はとても低いだろうと決めました。

おそるおそる、彼女はアラバスターの鉢に触れて、「エヴ」と言いました。

「これで一つ失敗だわ」と彼女は思いました。「けれど、どれが魔法をかけられていて、どれが違うのかわかる方法なんてあるのかしら?」

次に、彼女はマントルピースの隅に立っていた紫色の子ネコの像に触って、「エヴ」と言ってみました。すると、子ネコは姿を消し、かわいらしい金髪の少年が隣に現れたのです。同時に、どこか遠くでベルが鳴り、ドロシーは驚きと喜びで思わず後ずさりしましたが、その小さな男の子は叫びました。

「ここはどこ? あなたは誰? 僕はどうなったんだろう?」

「まあ、本当に!」とドロシーは言いました。「ほんとうにやっちゃったみたい。」

「何をやったの?」と少年はたずねました。

「わたしがオーナメントにならなくてすんだし、あなたもずっと紫色の子ネコのままじゃいけなくて助かったの。」と少女は笑いながら言いました。

「紫色の子ネコ?」彼はくり返しました。「そんなもの、ぼく、知らないよ。」

「そりゃそうよ。」と彼女は答えました。「でも、ちょっと前は確かにいたのよ。マントルピースの隅にいたの、覚えてない?」

「ぜんぜん覚えてないよ。僕はエヴの王子で、名前はエヴリング。」と小さな王子は誇らしげに言いました。「でも、ぼくのお父さんである王様は、お母さんとすべての子どもたちをノーム王っていうひどいやつに売っちゃったんだ。そのあと、ぼくは何も覚えていないんだ。」

「紫色の子ネコだったら覚えてなんていられないもの、エヴリング。」とドロシーは言いました。「でももう元に戻ったし、今からあなたのきょうだいたちも、できたらお母さんも、助けてあげるつもり。だから、一緒に来て。」

彼女はその子の手をとると、どきどきしながらどのオブジェクトを次に選ぶか考えて、あちこち駆けまわりました。けれど三回目の挑戦も、四回目も、五回目も失敗に終わりました。

小さなエヴリングにはドロシーが何をしているのかわかりませんでしたが、それでも見知らぬ友達と一緒にいるのがうれしくて、素直について回りました。

ドロシーのさらなる挑戦も失敗続きでしたが、最初のがっかりが過ぎると、王家の誰か一人でも救えたこと、悲しむ国へ小さな王子を戻してあげられることを思って、喜びと感謝の気持ちでいっぱいになりました。これでドロシーは恐ろしいノーム王のもとから無事戻れそうです。金色の髪の王子をしっかり抱えて。

彼女は元来た道をたどって宮殿の入口まで戻りました。近づくと大きな岩の扉がひとりでに開き、ドロシーとエヴリングは門をくぐって玉座の間に入りました。

ビリナがノーム王をおどろかす

さて、ドロシーが宮殿に入ってオーナメント当てを始め、かかしがノーム王と残されたとき、ふたりはしばらく物思いにふけって黙っていました。やがて王様は満足そうな口調で言いました。

「とてもよろしい!」

「誰がとてもよろしいんだ?」とかかしがたずねました。

「機械の男のことさ。もう巻き上げなくてもいい。今やとてもきれいなオーナメントになったからね。実に見事だ。」

「ドロシーは?」とかかしはたずねました。

「おや、もうすぐ彼女も当て始めるよ」と王様は明るく言いました。「それで彼女もコレクションに加わって、君の番さ。」

かかしは親友がオズマや他のみんなと同じ運命をたどると思うととても悲しくなりましたが、がっかりして考え込んでいると、突然きんきんとした声がしました。

「クック、クック、クーッカダウクック! クック、クック、クーッカダウクック!」

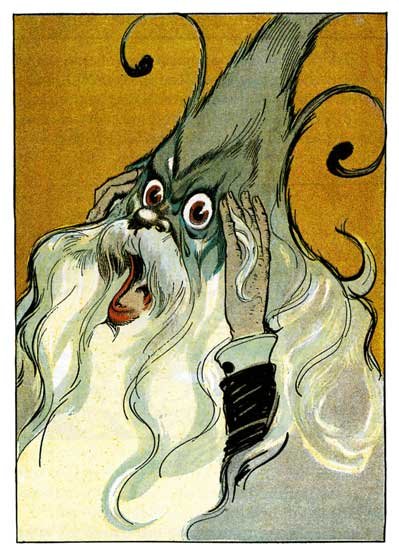

ノーム王はあまりの驚きで椅子から飛び上がりそうになりました。

「なんだって!? 何だあれは!」と叫びます。

「ビリナだよ」とかかし。

「なんだってそんな音出すんだ!」と王は怒ってどなりました。黄色のめんどりが王座の下から出てきて、誇らしげに部屋中を歩き回ります。

「ガァガァ鳴く権利はあるでしょ」とビリナ。「今、卵を産んだばかりなの。」

「何だって! 卵を!? この玉座の間でか! よくもそんなことを!」と王様は激しい声で言いました。

「私はその時いる場所どこでも卵を産むわ」とビリナは羽を立ててから整えながら言いました。

「だが――な、なんだって! 卵は毒じゃないか!」と王様は怒鳴り、その岩のような色の目は驚愕で大きく飛び出していました。

「毒ですって! やれやれ」とビリナは憤慨して言いました。「私の卵はみんな新鮮で立派よ。毒だなんて!」

「君にはわかってないんだ」と小さな王様はおびえた様子で言い返しました。「卵ってものは地上の世界、君の来た上の世界のものだ。ここ、地下の王国では卵はひどい毒なんだ、ほんとうに。ノーム族はそばにいるだけでもたまらない。」

「じゃあ、がまんしてもらうしかないわね」とビリナ。「だって、産んじゃったんだもの。」

「どこに?」と王様。

「あなたの玉座の下よ」とビリナ。

王様は三尺も飛び上がるほど、玉座から逃げたくてたまりませんでした。

「片付けてくれ! 今すぐに!」と怒鳴ります。

「無理よ。手がないから」とビリナ。

「じゃあ、私が取ります」とかかし。「ビリナの卵を集めてるんです。昨日産んだのもポケットに入ってますよ。」

これを聞くと王様は、かかしが卵を取ろうと玉座の下に手を伸ばした途端、大急ぎでかかしと距離を取ります。そのとき、ビリナが突然叫びました。

「待って!」

「どうしたの?」とかかし。

「王様が許して、私もほかのみんなと同じように宮殿に入って挑戦させてもらえるなら卵をとっていいわ」とビリナ。

「ふん!」と王様。「君は所詮めんどりだ。どうやって魔法が見破れるっていうんだ?」

「やってみるだけよ」とビリナ。「もし失敗したら、またあなたのオーナメントが増えるだけ。」

「きっと面白いオーナメントになるだろうな」と王様がうなり、「まあ、好きにしろ。それで玉座の間で卵を産んだ罰になるだろう。かかしがオーナメントになったら君も続いて宮殿に入るといい。でもどうやってオブジェを触るんだ?」

「爪で。私も“エヴ”ってはっきり言えるし。それに、私の友達の魔法を解く権利もちょうだい、成功したら助けさせて。」

「まあいいだろう」と王様。「約束しよう。」

「じゃあ」とビリナはかかしに、「卵を取ってもいいわよ。」

かかしはひざまずいて玉座の下に手をのばし、卵を見つけて、割れないようにと、昨日の卵とは別のポケットにしまいました。

そのとき、玉座の上のベルが勢いよく鳴り、王様はまた飛び上がりました。

「なんてこった!」と彼は悲しそうな顔をして言いました。「あの娘、本当にやっちゃったな。」

「なにを?」とかかしがたずねました。

「当てたんだ、魔法を一つ解いて、私の一番お気に入りのオーナメントを壊しちまった。まったく、最悪だ! まさか彼女が正解するとは思わなかった。」

「じゃあ、すぐに戻ってくるんですね?」とかかしは顔いっぱいに大きな笑みを浮かべてうれしそうにたずねました。

「もちろんだ」と王様はイライラして部屋をうろうろしながら言いました。「私はいつでも約束は守る、たとえどんなに馬鹿げていてもね。でも黄色いめんどりをオーナメントにして今失った分を取り戻すぞ。」

「そうなるか、ならないかはわからないわ」とビリナは落ち着いて答えました。「私も正解するかもしれないし。」

「正解だと? 上のやつらが失敗したところで、どうやって君ごとき鳥が正解できるというんだ?」と王様はとがめました。

ビリナはこの質問には答えず、ちょうどその時扉がバーンと開いてドロシーと小さな王子エヴリングが手を引いて入ってきました。

かかしはドロシーを思いきり抱きしめて歓迎し、うれしくてエヴリングも抱き締めたかったのですが、小さな王子はまだかかしの良さを知らず、ちょっぴり恥ずかしそうに逃げてしまいました。

でも、おしゃべりする時間はほとんどありません。かかしの番がすぐにきたのです。ドロシーの成功を知ってかかしは勇気100倍、一つでも当てられたらいいなとふたりで祈りました。

だけど、かかしもドロシー以外のみんなと同じように残念な結果でした。どんなに時間をかけて選んでも、ひとつも正解はなく、かわいそうなかかしも、ぴかぴかの金色のカード受けになり、またしても美しく恐ろしい宮殿は次の訪問者を待つことになりました。

「これで全部だな」と王様は満足げにため息をつきました。「愉快なショーだったよ、ただカンザスの女の子が一度正解したのを除けばね。これでまたたくさんきれいなオーナメントが増えた。」

「次はわたしの番だわ」とビリナはきっぱり言いました。

「あ、君のこと忘れてた」と王様。「だけど、どうしても行きたくないなら行かなくていいぞ。お情けで逃がしてやる。」

「そんなのだめよ」とビリナ。「約束通りわたしも挑戦するわ。」

「それなら好きにしろ、このばかばかしい羽のかたまりめ!」と王はぶつぶつ言いながらまた宮殿への入り口を開きました。

「行かないで、ビリナ!」とドロシーが心配そうに言いました。「オーナメント当ては簡単じゃないし、わたしだって運まかせだったの。いっしょにエヴに帰ろうよ、きっとこの王子が家に入れてくれるわ。」

「もちろん!」とエヴリングは堂々たる口ぶりで言いました。

「心配しないで、ドロシー」とビリナはどこか笑っているように「クック、クック」と鳴きました。「わたしは人間じゃないけど、ばかなニワトリじゃないのよ。」

「ああ、ビリナ! もうずっとニワトリじゃないじゃない。あの……大人になってからは。」とドロシー。

「もしかしたら、それはあなたの言うとおりかもね」とビリナは考え込むように言いました。「でも、もしカンザスの農夫が私を誰かに売ったら、何と呼ぶと思う? ――めんどりか、それともニワトリかしら!」

「ビリナ、あなたはカンザスの農夫じゃないわ」とドロシー。「だから――」

「その話はもういいのよ、ドロシー。私は行くわ。『さよなら』は言わないわ、すぐにまた会うから。元気を出してて、またあとで会いましょう。」

そう言ってビリナは大きな声で何度も「クッククック!」と鳴き、その声は王様をますますそわそわさせました。そして元気いっぱいに魔法の宮殿に入っていったのです。

「やれやれ、もう二度とあの鳥なんか見たくないものだ」と王様はまた玉座にどっかりと腰をおろし、岩色のハンカチで額の汗をふきながら言いました。「めんどりなんて、ただでもやっかいなのに、しゃべるようになったら最悪だ。」

「ビリナはわたしの友達よ」とドロシーは静かに言いました。「お行儀がいいってわけじゃないけど、本当はとてもやさしいニワトリよ。」

紫と緑と金

黄色いめんどりのビリナは、とてもえらそうに足を高く上げ、広くて豪華なベルベットの絨毯の上をゆっくり歩きながら、鋭い小さな目で行き会うものすべてをよく観察しました。

ビリナには大きな自信がありました。それは、ノーム王の秘密を知っていたのがビリナだけで、動くものとそうでないもの、つまり生きていたものが変身しているオーナメントと、本物のオブジェとは簡単に見分けられると思っていたからです。絶対に正解できると信じ切っていましたが、始める前に、地下宮殿のまばゆい美しさをじっくり堪能してみたかったのです。なにしろ、これほど豪華で美しい場所はどんなおとぎの国にもなかなかないでしょう。

彼女は部屋ごとに紫のオーナメントを数えていきました。変なところに隠れている小さなものもありましたが、ビリナの鋭い目は見逃しません。こうして、全部で十個の紫のオーナメントがいろんな部屋にちりばめられているのを見つけました。緑のオーナメントの数は特に気にせず、必要なときになればすぐ見つけ出せると思いました。

やがて宮殿全体を見てまわり、その素晴らしさを十分味わったあと、ビリナはある部屋に戻りました。そこには大きな紫の足置きがありました。彼女はその上に爪をちょこんと乗せて「エヴ」と言いました。すると足置きは消え、背の高い、すてきな衣装をまとった美しい女性が立っていました。

女性は丸い目をして驚いていました。魔法をかけられたことも、元に戻ったこともまったく思い出せないのです。

「おはよう、奥様」とビリナは鋭い声で言いました。「年のわりにはお元気そうでなによりです。」

「ここで話しているのは、誰です?」とエヴの女王は、誇り高く体を起こしてたずねました。

「本当は“ビル”って名前なんだけど」とビリナはイスの背もたれの上から言いました。「ドロシーが飾りをつけて“ビリナ”にしちゃったの。でも、名前なんてどうでもいいのよ。あなたをノーム王から助けてあげたわ、もう奴隷じゃないの。」

「では、ご親切なご恩に感謝します」と女王は上品なおじぎで返しました。「でも、私の子どもたちは――ああ、どうかお願い、私の子どもはどこです?」と手を合わせ、必死にたずねます。

「心配いらないわ」とビリナは言いながら、椅子の背をはい回る小さな虫をついばみました。「今はいたずらもできず、みんな安全そのものよ。それどころか、動くことさえできないの。」

「それはどういう意味、親切な見知らぬ方?」と女王は気をはりながらたずねました。

「みんな魔法にかけられて、あなたと同じようになってるの。でも、ドロシーが選んだ坊やだけは別。きっとみんな長い間いい子でいたはずよ、なにしろ動けなかったもの。」

「ああ、可哀想な子たち!」女王は胸を押さえて涙を流しました。

「そんなに悲しまないで」とビリナ。「すぐまた、かわいい子たちがあなたのまわりに集まって、前と同じようにお行儀悪い姿を見せるようになるわ。そのときはまた大変よ。さあ、ついてきて、どんなにきれいな姿か見せてあげる。」

ビリナは椅子からひょいと飛び降りると、次の部屋へ歩いていきました。女王も後を追います。通りすがりの低いテーブルの上には小さな緑色のバッタがいました。ビリナはそれをすばやくくちばしでつかみました。めんどりはバッタが大好物で、逃げる前につかまえないとダメなのです。もし、それが本物のバッタだったなら、もしかしたらオズマはここでおしまいだったかもしれません。けれど、それはエメラルド色のかたいバッタで、ビリナは食べてもだめだと気づくと、すぐにぽいっと吐き出しました。

「もっとよく考えるべきだったわ」と自分に言いました。「草がなきゃバッタはいないもの。これもたぶん王様の魔法で変身したものね。」

しばらくしてビリナはまたひとつ紫色のオーナメントに近づき、女王が不思議そうに見守るなか、ノーム王の魔法を解いてしまいました。すると、ふんわり金色の髪が肩に雲のようにおりた、やさしい顔の少女が突然現れました。

「エヴァンナ!」女王は叫びました。「私のエヴァンナ!」と少女を抱きしめ、涙ながらに頬ずりしました。

「いい感じでしょ、これ。私って名探偵ね、ノーム王!」とビリナは満足そうに言いました。「どう、私の推理!」

次はエヴローズという名の少女を、続いてエヴリングの兄エヴァルドという少年を、女王の喜びと抱擁の声がしばらくやみませんでした。こうして五人のお姫様と、四人の王子様、どれも年と背たけだけが少し違うだけの兄弟が、女王のそばに並んだのです。

お姫様の名前はエヴァンナ、エヴローズ、エヴェラ、エヴィリーン、エヴェドナ。王子様はエヴロブ、エヴィントン、エヴァルド、そしてエヴローランド。その中でエヴァルドが一番年上で、お父様の王位を継ぐことになっていました。彼はしずかでまじめな性格で、きっと国を公正に治めることでしょう。

王家の子どもたちを全員もとに戻してやったビリナは、次に緑のオーナメントを探し始めました。それはオズの人たちが変身させられたものでした。探すのも簡単で、まもなく二十六人の将校と一人の兵士、みんな集まってビリナを囲み、大よろこびで魔法を解いてくれたお礼を言いました。宮殿の部屋にはいま三十七人の人々が戻っていました。みんな、自由を得たのは黄色いめんどりの知恵のおかげだとよーくわかって、とても感謝していました。

「次はオズマよ。彼女もきっとどこかにいるはず。もちろん緑にきまってるわ」とビリナ。「ほら、兵士たち、たまには役に立って、オズマをさがして!」

でも、いくら探しても、ほかには緑のオーナメントは見つかりません。女王は九人の子どもをまたなでたり抱きしめたりして、ようやくまわりに気を配ることができるようになったので、ビリナに言いました。

「もしかしたら、あなたがさがしているのは、あのバッタかもしれませんよ――」

「もちろん、バッタよ!」とビリナは言いました。「やれやれ、私も兵士たちと同じくらいおバカだったわ。ちょっと待ってて、さっきの部屋にもどって連れてくる!」

彼女がバッタのあった部屋へ行くと、やがてオズマ・オブ・オズがいつもの優雅で気品ある姿で現れ、エヴの女王とご挨拶をかわしました。

「でも、わたしの友達のかかしやブリキの木こりはどこ?」とオズマはあいさつが終わるとたずねました。

「探してきます」とビリナ。「かかしは金色、チクタクも金色、でもブリキの木こりはちょっとわからないわ。ノーム王がひときわ変なものに変身させたって言ってたから。」

オズマも心配で、すぐビリナと一緒にさがしました。ピカピカ光る金のオーナメントを見つけて、かかしとチクタクを元の姿に戻したのですが、いくら探してもブリキの木こりになっているはずの「おもしろいオーナメント」は見つかりません。

「――とにかく、もう一度ノーム王のもとに行って、真相を白状させましょう」とオズマ。「あの王はずるい人よ。善良ぶるかげでみんなを罠にはめた。黄色いめんどりの知恵がなかったら、ずっと魔法のままだったでしょう。」

「王様は極悪人です」とかかし。

「あの人の笑い声は、ほかの人のしかめっ面よりよっぽど恐ろしい」と兵士が震えながら言いました。

「私は正直者だと思っていたが、間違いだったな」とチクタク。「私の考えはだいたい正しいが、もしときどき間違って動かなくなるのはスミスとティンカーの作のせいだ。」

「あなたはとても良くできていると思うわ、チクタク」とオズマはやさしく言いました。「完璧じゃなくても十分素晴らしいわ。」

「ありがとう」とチクタク。

「ならば!」とビリナは元気よく、「みんなでノーム王のもとに戻って、言い訳でも聞いてやりましょう。」

一行はオズマを先頭に宮殿の入り口へ向かいました。オズマ、女王さま、プリンスやプリンセスの行列が続き、チクタク、それからかかしの肩にビリナがちょこんと乗って。二十七人の将校と兵士たちも引き連れて進みました。

ホールにたどりつくと、扉がひとりでに開きました。しかし、みんな思わず足をとめ、どきもを抜かしました。だって、玉座の間にはノーム王の甲冑の戦士たちが何列にも並んでいたのです。おでこに付いた明かりはランランと輝き、戦斧は今にも振り下ろしそう。だけど、静かにじっと動かずに命令を待っていました。

その岩のような軍勢の真ん中には、玉座に座った小さな王様。でもいまは笑いもせず、顔は怒りでゆがんでいました。

かかしは戦いに勝つ

ビリナが宮殿に入ったあとのこと、ドロシーとエヴリングは椅子に腰かけ、彼女の成功か失敗を待っていました。ノーム王は玉座で長いパイプを吸いながら、機嫌よくのんびりしていました。

すると、魔法が解けるたびに鳴る玉座の上のベルが鳴りはじめ、王様はイラついて「ロケティ・リケッツ!」と大声を上げました。

二度目にベルが鳴ると「スモッジ・アンド・ブレイゼス!」と怒鳴り、三度目には「ヒッピカロリック!」と怒り狂いましたが、これは誰にも意味がわかりません。きっととても恐ろしい言葉なのです。

そのあともベルは何度も鳴り響き、王様はあまりの怒りに飛びはねて、小さな部屋をぐるぐる走り回るありさまは、ドロシーの目にはまるでジャンピングジャックの人形のように見えました。

ドロシーはそのたびに大喜び。ベルが鳴るたびにオーナメントが命を取り戻す合図なのです。ビリナがどうやってあのたくさんのアイテムの中から正解を選べるのか不思議でなりませんが、十回数えたあともベルが鳴りやまないので、エヴ王家だけでなく、オズマや仲間たちも助け出されていると気付き、王様の怒った顔も楽しくなって思わず声を出して笑ってしまいました。

小さな王様はすっかり怒り心頭、ドロシーの笑い声に我慢できず、猛獣のような声で吠えました。それでも次々魔法が解けていくのを見ると、自分の被害がひどくなる前に、あわててバルコニーに通じる小さな扉へ走り、鋭い口笛で戦士たちを呼び集めました。

たちまち軍勢は金や銀の扉をぞろぞろと出て、ぐるぐる階段をのぼって玉座の間に入り、冷たい顔のキャプテンを先頭に堂々と隊列を組みました。やがて地下の巨大なホールに次々整列し、命令があるまでぴしっと静かに立ち尽くしていました。

ドロシーは戦士たちがなだれこんだとき、片側にエヴリングといっしょに身を寄せました。大きなライオンは片側に、巨大なトラはもう一方に身をかがめて守ってくれました。

「その子を捕らえよ!」と王様はキャプテンに命じ、戦士たちがぞろぞろと進み出ました。でも、ライオンもトラも鋭くうなり、大きな牙をむくと、とても怖くて兵士たちは後ろへ引き下がりました。

「そんなの気にするな!」と王様。「あやつらは今いる場所から飛びかかれない。」

「でも、近づいたら噛まれます」とキャプテン。

「そのくらい直してやる!」と王様は玉座を下り、魔法の言葉をつぶやいて2匹の口が開かないようにしようとしましたが、ちょうどその時サーホースが後ろから駆け寄り、後ろ足で力いっぱい王様を蹴りました。

「痛い! 殺される! だまし討ちだ!」と王様は戦士たちに投げ飛ばされて床にたたきつけられました。

「私だよ」とサーホースは荒々しく言いました。「ドロシーに手を出してみろ、また蹴るぞ。」

「見ていなさい!」と王様は震えながらまた魔法の言葉を唱えました。「さあ、今度は動いてみろ、この木のロバめ!」

しかしサーホースは王様の魔法も気にせず、すばやく駆け寄って王様をまた蹴り飛ばし、王様は空中をひゅっと飛ばされ、キャプテンの頭に落ちて、そのまま床にどてっと転がってしまいました。

「おやおや」と王様は座りながら驚いた顔で言いました。「なぜ魔法が効かなかったんだ?」

「木でできているものにはあなたの魔法は効きません」とキャプテンが答えました。

「そうだった、忘れていた」と王様は痛そうに足をひきずって玉座に戻りました。「まっ、よい。女の子は放っておけ。どうせ逃げられまい。」

ちょっとした騒ぎのあと、戦士たちはまた整列し直し、サーホースもドロシーのところへ跳ねて戻りました。

そのとき、宮殿へ通じる扉が大きく開き、エヴとオズの人々が現れました。その大軍勢や、王様の怒りに驚いて立ち止まりました。

「降伏しろ!」と王様は大声で呼びかけました。「みんな私の囚人だ!」

「やだよ!」とビリナはかかしの肩から言いました。「もし正解したら友達みんなと安全に帰れるって約束したでしょ? 王様はいつも約束守るのに。」

「宮殿から出してやるとは言ったが、私の国からとは言ってない! おまえたち皆、地下の牢にたたきこみ、赤い溶岩と青い炎しかない恐ろしい場所で骨まで焼いてやる!」

「これじゃあ、私など一発で灰になってしまう」とかかしは悲しげに言います。

「降伏するか!」と王様。

ビリナはかかしにこっそり耳打ちし、かかしはにっこりしながら上着のポケットに手を入れました。

「降伏しないわ!」とオズマも強気にはっきり言いました。「勇敢な兵士たちよ、命をかけて戦いなさい!」

「ごめんなさい、陛下」と将軍の一人が言いました。「心臓病で興奮したら死んでしまいます。興奮はよくありません。ここは逃げるのがよろしいかと――」

「兵士が心臓病だなんて」とオズマ。

「いや、下士官や兵卒は平気だと思います」と別の将軍がひげをねじりながら。「御命令なら兵士に攻撃させましょう。」

「それでよろしい」とオズマ。

「前進――突撃!」と将軍たちが声を合わせて叫びます。「前進――突撃!」と大佐たち。「前進――突撃!」と少佐たち。「前進――突撃!」と隊長たちもどなります。

すると兵士が槍を構え、敵目がけて突進!

ノームのキャプテンはあまりの突然の猛攻に命令を忘れてしまい、一列目の十人は槍に押されておもちゃの兵隊のようにバタバタと倒れました。けれど鋼の鎧にはささらず、すぐに起き上がり、その間に兵士は二列目もなぎ倒しました。

キャプテンが大きな戦斧をふるった後には、槍はへし折られてしまい、それ以上戦えなくなりました。

ちょっとの間に、ノーム王は玉座を下りて前列に来ていましたが、かかしは私設兵士の勇気に刺激されて、ビリナの卵をポケットから一つ抜き出し、王様の頭めがけて投げつけました。

卵はまっすぐ左目に命中、パチーンと割れて、べちゃっと顔とひげと髪にくっつきました。

「助けて、助けて!」と王様は卵を取ろうと大騒ぎ。

「卵だ! 卵だ! 逃げろー!」とノームのキャプテンが絶叫。

そこから先は大あわて。兵士たちはみんな我先に逃げだし、階段を駆け下りたり、バルコニーから地下の大洞窟に飛び降りたり。下にいた兵士もなぎ倒され、パニック!

王様はまだ「助けて、助けて!」と叫びながら卵を取ろうとしていましたが、かかしはさらにもう一つ卵を投げつけました。今度は右目に命中! ついに王様は目も見えなくなり、逃げることもできず、その場に立ちつくして泣きわめきました。

この間に、ビリナはドロシーのところへ飛び、「王様のベルトをとって! 後ろのバックルよ。早く、ドロシー、早く!」とささやきました。

ブリキの木こりの運命

ドロシーはすぐ行動しました。王様が卵をぬぐおうとしているすきに、素晴らしい宝石のベルトをさっと外し、自分の細い腰に巻きつけて戻りました。何をしたらいいかわからないけど、これなら大丈夫なはずです。

まもなく、執事長がスポンジと水の入った鉢を持って駆け込んできて、王様の顔から卵をふき取りました。しばらくして王様の目が見えるようになり、王様はかかしをにらみつけて言いました。

「これほど苦しめられたことはないぞ、このわら人形め! 卵はノームには毒だと知らぬのか!」