シャーロック・ホームズの冒険

A. コナン・ドイル著

冒険第一話 ボヘミアの醜聞

I

シャーロック・ホームズにとって、彼女は常に「その女」だ。彼が彼女のことをほかの呼び名で語るのを、私はほとんど聞いたことがない。彼の目には、アイリーン・アドラーは、全女性の中でひときわ際立ち、他を圧倒していた。ホームズが彼女に恋愛感情を抱いていたわけではない。すべての感情、特に恋愛感情は、彼の冷静で正確、しかも見事に均衡の取れた精神には、ひどく不快なものだったのだ。彼は、おそらく人類史上最も完璧な推理と観察の機械だったと言えるだろう。しかし、恋人としての自分を想像すれば、それは偽りの姿となったに違いない。彼は、やさしい情熱については、皮肉や嘲笑の調子でしか語らなかった。それらは観察者にとっては称賛すべきものであり、人間の動機や行動のベールを剥がすのにとても役立った。しかし、訓練された理論家がそうした感情を自分の繊細で精密な気質に入り込ませれば、精神活動のすべてに疑念をもたらす厄介な要素となる。鋭敏な器具に砂粒が入ったり、彼自身の高倍率レンズにヒビが入ったりするのと同じくらい、強い感情は彼の性質を動揺させるのだ。それでも彼にとって唯一の女性がいた――それが、今は亡きアイリーン・アドラー、いささか評判の怪しい女性だった。

私は最近、ホームズとほとんど会っていなかった。私の結婚が、二人の距離を自然に遠ざけていた。自分自身の満ち足りた幸福と、初めて一家の主となった男の周囲に生まれる家庭中心の関心ごとで、私はほとんどの時間を割かれていた。一方、社会的なものを徹底的に嫌うホームズは、ベイカー街の下宿に留まり、古書の山に埋もれ、週ごとにコカインと野心、その眠気と自身の鋭い情熱との間を行き来していた。彼は相変わらず犯罪研究に強く惹かれ、卓越した洞察力と観察力で、警察が絶望して放棄した手がかりや謎の解明に没頭していた。時折、私は彼の消息をぼんやり耳にすることがあった。たとえば、トレポフ殺人事件でオデッサに呼ばれたこと、トリンコマリーでのアトキンソン兄弟の奇怪な悲劇を解決したこと、またオランダ王家のためにきわめて繊細かつ成功裏に任務を果たしたこと、などである。しかし、そうした活動のしるしも、大衆紙の読者として共有したにすぎず、かつての友人について私が知っていることはほとんどなかった。

ある夜――それは1888年3月20日のこと――私は往診の帰り(今は民間の診療に戻っていた)に、ベイカー街を通りかかった。あの懐かしい玄関が、求婚時代や『緋色の研究』の暗い事件と結びついて、いつまでも記憶に残るその扉を通り過ぎたとき、私は無性にホームズに会いたくなり、彼がその驚くべき才能をどのように使っているかを知りたくなった。彼の部屋は明るく照らされており、ふと見上げると、背の高いやせた彼の影が二度、カーテン越しに黒く映った。彼は頭を胸に落とし、両手を背中で組み、部屋を素早く、熱心に歩き回っていた。彼のあらゆる癖や気分を知り尽くしている私には、その姿と態度だけで状況がわかった。彼はまた仕事に没頭している。薬物で生み出された夢から覚め、新たな問題の匂いを追っているのだ。私はベルを鳴らし、かつて私自身の部屋でもあったあの部屋に通された。

彼の態度は熱烈なものではなかった。もともとそうだが、それでも私に会えて嬉しそうだった。ほとんど言葉は交わさず、しかし親しげなまなざしで、アームチェアに座るよう合図し、葉巻ケースを投げて寄越し、隅のスピリットケースとガス発生器を示した。それから暖炉の前に立ち、例の内省的なまなざしで私を見つめた。

「結婚して幸せそうだな」と彼は言った。「ワトソン、君はこの前会ったときより三キロ半は太ったな」

「三キロだよ」と私。

「いや、もう少しかと思った。ほんの少し増えた気がするね、ワトソン。それと、また開業したようだな。君が診療を再開するとは聞いていなかったが」

「どうしてわかったんだい?」

「見た、推理したのさ。君が最近ひどく濡れたことがあり、不器用でだらしない女中がいることも分かっている」

「おいおい、ホームズ、それはいくらなんでも度が過ぎてるよ。君はもし数世紀前に生まれていたら間違いなく火あぶりにされてたろう。確かに木曜に田舎道を歩いて、ひどい格好で帰ってきたが、着替えたあとでどうしてそれが分かるんだい。それにメアリー・ジェーンのことも、妻がすでに辞めさせることにしたけど、どうやって推理したんだ?」

彼はくすくすと笑い、長い神経質な指をこすり合わせた。

「至極簡単さ」と彼は言った。「左靴の内側、ちょうど暖炉の明かりが当たるあたりに、六本ほどのほぼ平行な傷がある。泥のこびりつきを取ろうと、誰かがいい加減に靴底の縁をひっかいた跡だ。だから、ひどい天気の中を歩き回り、ロンドンのあちこちにいる、特に悪質な靴を傷つける女中がいると推理したのさ。それから開業の件だが、ヨードホルムの匂いをさせて部屋に入ってきて、右手の人差し指に硝酸銀の黒い跡、シルクハットの側面が膨らんでいる――そこに聴診器をしまっている印だ――これだけ揃えば、医師として現役だと判断しない方がおかしいだろう」

私は彼の推理の鮮やかさに思わず笑ってしまった。「君が理由を説明してくれると、いつも驚くほど簡単に思えるんだ。自分にもできそうに思えるのに、君の推理が展開されるたびに、説明されるまでさっぱりわからない。でも私の目だって君と変わらないはずだ」

「まったくその通り」と彼は言い、タバコに火をつけてアームチェアに深くもたれた。「君は“見てはいる”が“観察していない”んだ。その違いは大きい。たとえば、君はこの部屋へ続く階段を何度も見ているだろう?」

「しょっちゅうだ」

「何回くらい?」

「そうだな、何百回にもなる」

「じゃあ段数は?」

「段数? 知らないな」

「そこだよ! 君は観察していないが、見てはいる。それが僕の言いたいことさ。僕は十七段だと知っている、なぜなら“見て”、しかも“観察している”からだ。さて、こういう小さな問題に興味があるなら、そして僕のささいな経験のいくつかを記録してくれているくらいだ、これにも興味があるかもしれない」彼はテーブルの上に開いていた厚手のピンク色の便箋を投げてよこした。「さっき最後の郵便で来たんだ。声に出して読んでみてくれ」

その手紙には日付も署名も住所もなかった。

「本日夜7時45分に、あなたを訪ねる紳士がございます。非常に重大な件についてご相談したいとのことです。あなたが近ごろ欧州王家の一つに尽くされたご活躍から、極めて重大な事柄を託すに十分信頼できる方と各方面から伺っております。どうかその時刻にお部屋においでください。なお、来訪者が仮面を着用していたとしても、気を悪くなさらぬようお願いいたします」

「これは謎だな」と私は言った。「どういう意味だと思う?」

「まだ情報が足りない。データなしに理屈をこねるのは最大の失敗だ。いつの間にか事実を理論に合わせてねじ曲げてしまう。理論を事実に合わせなければならないのに。さて、この手紙自体についてはどう推理する?」

私は注意深く筆跡と用紙を調べた。

「書いた人は裕福な人物だろう」と私はホームズのやり方を真似て言った。「この紙は一束でも半クラウン以下では売っていないはずだ。特に丈夫で厚い」

「特に――それがまさに肝心な点だ」とホームズ。「これはイギリスの紙じゃない。光にかざしてみてごらん」

私はその通りにした。すると、大きな“E”、小さな“g”、それに“P”、大きな“G”、小さな“t”が織り込まれていた。

「これをどう読む?」とホームズ。

「製紙会社の名前か、あるいはイニシャルだろう」

「いや、違う。“G”に小文字の“t”は“Gesellschaft”、つまりドイツ語で“会社”の意味。英語の“Co.”のような省略表記だ。“P”は当然“Papier”、つまり“紙”だ。さて、“Eg”は? 大陸地名録を見てみよう」彼は棚から重い茶色の本を取った。「エグロー、エグロニッツ――あった、エグリア。これはボヘミア、カルルスバードの近くだ。『ヴァレンシュタインの死の舞台、ガラス工場と製紙工場の多さで有名』――おい、どう思う?」彼は目を輝かせ、タバコから見事な青煙をくゆらせた。

「この紙はボヘミア製だね」

「その通り。そして書いた人物はドイツ人だ。“This account of you we have from all quarters received.”(このような評判を各方面から受けております)――この文章構造に注目。フランス人やロシア人には書けない。ドイツ人ならではの動詞の扱いだ。あとはこのボヘミアの紙に書き、仮面を好んで顔を隠すドイツ人が何を望んでいるかだ。――おっと、彼が来たようだ。これで謎がすべて明らかになるだろう」

ちょうどそのとき、馬のひづめと車輪のきしむ音に続いて、ベルが鋭く鳴った。ホームズは口笛を吹いた。

「音からして二頭立てだ」と彼。「ああ、そうだ」窓から外をうかがいながら続けた。「立派なブローアムと見事な馬二頭――一頭150ギニーはする。金の匂いがするな、ワトソン」

「これはおいとました方がいいかな、ホームズ」

「まさか、ドクター。ここにいてくれ。君抜きでは役に立たんよ。これは面白くなりそうだ。逃すのは惜しい」

「でも依頼人が――」

「心配無用。僕も君の助けが要るかもしれないし、彼もそうだ。ほら、来るぞ。ドクター、あのアームチェアに座って、よく見ていてくれ」

重々しくゆっくりした足音が階段と廊下に響き、やがてドアの前で止まった。次いで、威厳ある大きなノックが響く。

「どうぞ!」とホームズ。

入ってきた男は、少なくとも身長が2メートル近くあり、胸も手足もヘラクレスのようにたくましかった。着ているものは英国でなら悪趣味と見なされかねないほど豪奢だった。アストラカンの太い帯がダブルのコートの袖と前身頃に飾られ、肩に羽織った深い青のマントは炎のような絹で裏打ちされ、首元には真紅のベリル一個をあしらったブローチがとまっていた。ふくらはぎまであるブーツは高級な茶色の毛皮縁で、彼の姿全体から野性的な豪奢さが漂っていた。手にはつばの広い帽子、顔の上半分には頬骨まで覆う黒い仮面――今まさにつけたばかりらしく、まだ手がその位置にあった。顔の下半分から察するに、性格は強烈で、厚い垂れた唇と、頑固な決意を感じさせる長く真っ直ぐな顎が印象的だった。

「手紙、受け取りましたね?」彼は低く荒々しい声で、強いドイツ語訛りを交えて言った。「今夜伺うと申し上げたはずです」彼は私たち二人を見比べ、誰に話すべきか迷っているようだった。

「どうぞおかけください」とホームズ。「こちらは友人であり同僚のワトソン博士。時おり私の事件を手伝ってくれている方です。さて、どちら様とお呼びすれば?」

「フォン・クラーム伯爵、ボヘミア貴族とお呼びください。この紳士――ご友人は、極めて重要な件でも信頼できる名誉と分別の人と伺っています。そうでなければ、私はあなたと二人きりで話したい」

私は立ち上がろうとしたが、ホームズは私の手首を取り、椅子に押し戻した。「二人ともダメなら、どちらもダメです。この紳士に話せることは、私にも話して構いません」

伯爵は広い肩をすくめた。「ではまず、二年間の絶対的な機密保持を誓っていただかねばなりません。その頃にはもう重要性も失われていますが、現時点では欧州の歴史に影響を与えかねない重大事なのです」

「誓いましょう」とホームズ。

「私も」

「この仮面はご容赦を」と奇妙な来訪者は話を続けた。「私を雇う高貴なお方の命令で、身元を明かすわけにはいかないのです。また、先ほど名乗った肩書きも正確なものではありません」

「それは承知していましたよ」とホームズは乾いた口調で言った。

「きわめて繊細な事情であり、巨大なスキャンダルが生じ欧州の王家の一つが深刻な危機に陥るのを防ぐため、万全の注意が求められます。率直に申しますと、問題は、ボヘミアの世襲王家であるオルムシュタイン家に関係しています」

「それも承知しています」とホームズはアームチェアに深く身を沈め、目を閉じてつぶやいた。

来訪者は、ヨーロッパ一の鋭い推理家、精力的な実行者と聞いていた人物が、気だるげに横たわっているのを見て、意外そうな表情を浮かべた。ホームズはゆっくりと目を開き、いら立たしげに巨大な依頼人を見た。

「陛下がご自身の件をお話しくだされば」と彼は言った。「より的確な助言ができるでしょう」

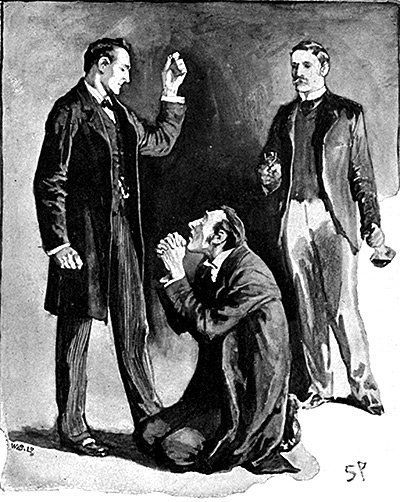

その男は立ち上がり、激しい動揺のあまり部屋を行き来した。そして絶望したような仕草で仮面を引きはがし、床に投げ捨てた。「君の言う通りだ、私は王だ。なぜ隠す必要があろう!」

「まったくその通りです」ホームズはつぶやいた。「陛下がウィルヘルム・ゴットライヒ・ジギスモンド・フォン・オルムシュタイン、カッセル=フェルシュタイン大公にしてボヘミア国王であることは、すぐに分かりました」

「だが分かるだろう、」来訪者はもう一度椅子に座り、高い白い額に手をやりながら言った。「私はこうした用件を自分で処理する習慣がない。しかし、あまりに繊細な話なので代理人には任せられなかった。私はプラハから匿名で、君に相談しに来たのだ」

「ではご相談を」とホームズは再び目を閉じて言った。

「経緯は簡単です。五年前、私は長期のワルシャワ滞在中に、よく知られた女冒険家アイリーン・アドラーと知り合いました。ご存じの名前かと」

「博士、索引を見てくれ」とホームズは目を閉じたままつぶやいた。彼は長年にわたり、人物や事件についての記事を切り抜き整理しており、どんな話題でもすぐに情報を引き出せる仕組みにしていた。今回も、ユダヤ教のラビと深海魚についての論文を書いた海軍士官の項の間に彼女の伝記を見つけた。

「さて」ホームズ。「ふむ! 1858年ニュージャージー生まれ。コントラルト――ふむ! スカラ座、ふむ! ワルシャワ帝国歌劇場のプリマドンナ――なるほど! すでに舞台は引退――はは! 現在ロンドン在住――そうか! 陛下はこの女性と関係を持ち、いくつかのやっかいな手紙を書き、いまそれを取り戻したいというわけですね」

「まさにその通りです。しかし――」

「秘密結婚だったのですか?」

「いや」

「公的な証書や書類は?」

「ない」

「では、話が見えません。この女性が手紙を持ち出して脅迫したりしても、その真実性をどう証明できます?」

「筆跡です」

「いや、偽造できる」

「私の私用便箋です」

「盗まれた可能性がある」

「私自身の封印です」

「模倣できる」

「私の写真です」

「買える」

「二人で写っている写真です」

「おや、それはまずい。ご無分別でした、陛下」

「私は愚かだった――狂気の沙汰だった」

「大いにご自身を危険にさらしましたね」

「当時はまだ皇太子でした。若かった。今、やっと三十歳です」

「写真は必ず取り戻さねばなりません」

「すでに手を尽くしましたが失敗しました」

「陛下は代価を支払うべきです。買い取るしかありません」

「彼女は売るつもりがありません」

「ならば盗むしかない」

「五度も試みました。二度は私の差し向けた賊が家を荒らしました。一度は旅の荷物をすり替えました。二度は道で襲撃もしました。だが何の成果もありません」

「何の手がかりも?」

「全くありません」

ホームズは笑った。「なかなか面白い問題ですね」

「私には深刻な問題ですが」と王は恨めしげに言った。

「まったくその通り。さて、彼女はその写真で何をしようとしているのですか?」

「私を破滅させるためです。」

「どうやって?」

「私は結婚することになっています。」

「それは聞いています。」

「クロティルデ・ロートマン・フォン・ザクセン=メニンゲン、スカンジナビア王の次女とです。ご存知かもしれませんが、彼女の家系は非常に厳格な主義を持っています。彼女自身もまた、繊細さの極みのような女性です。もし私の行いに少しでも疑念の影が差せば、この話はすべて水の泡となるでしょう。」

「それで、アイリーン・アドラーは?」

「写真を彼らに送ると脅しています。しかも、必ず実行するでしょう。私は彼女をよく知っています。あなたはご存じないでしょうが、彼女は鋼の魂を持った女性です。女性としてはこの世で最も美しい顔立ちであり、しかも最も意志の強い男の頭脳を持っています。私が他の女性と結婚しようものなら、彼女はどんな手段にも訴えるでしょう――どこまでも、です。」

「彼女がまだ写真を送っていないという確信は?」

「あります。」

「なぜです?」

「婚約が公に発表された日に送ると言っているからです。それは来週の月曜日です。」

「おや、それならまだ三日猶予がありますね」とホームズはあくびをしながら言った。「それは幸いです。ちょうど今、いくつか大事な案件があるもので。陛下はもちろん当分ロンドンに滞在されるのでしょう?」

「もちろんです。ラングハム・ホテルに、フォン・クラム伯爵の名で滞在しています。」

「では、進展があればお手紙を差し上げます。」

「ぜひそうしてください。私は気が気でなりません。」

「それから、報酬については?」

「お好きなだけどうぞ。」

「本当に?」

「写真が手に入るなら、私の領土の一州を差し出しても惜しくありません。」

「では、当面の費用は?」

王はクロークの下から重そうなシャモア革の袋を取り出し、テーブルの上に置いた。

「ここに金貨で三百ポンド、紙幣で七百ポンド入っています。」

ホームズは手帳の一枚に領収書を書き、王に手渡した。

「それから、マドモワゼルの住所は?」と彼は尋ねた。

「セント・ジョンズ・ウッド、サーペンタイン・アベニュー、ブライオニー・ロッジです。」

ホームズはそれを書き留めた。「もう一つだけお伺いします。写真はキャビネサイズでしたか?」

「そうです。」

「では、これで失礼いたします、陛下。すぐに良い報告ができることを願っております。それではワトソン、また明日」と、王の馬車の車輪の音が通り過ぎるのを聞きながら付け加えた。「もしよろしければ、明日の午後三時にお越しください。この件について相談したいのです。」

II

午後三時きっかりに私はベイカー街に着いたが、ホームズはまだ戻っていなかった。家主の話では、彼は朝八時過ぎに家を出たという。私はストーブのそばに腰を下ろし、どれだけ時間がかかっても彼を待つつもりでいた。この依頼にはすでに大いに興味をそそられていた。というのも、すでに記録した二つの事件にあったような陰惨さや奇妙さには欠けているものの、その内容の特殊さや、依頼人の地位の高さが、この事件に独自の色合いを与えていたからだ。実際、調査自体の性質はさておき、友人であるホームズが状況を鮮やかに把握し、鋭く的確な推理を展開していくのを観察できるのは、私にとって何より楽しいことだった。そして彼が、どんなに複雑な謎でも素早く巧みに解きほぐしていく様子を追いかけることは大きな喜びだった。彼が必ず成功することに慣れすぎてしまい、失敗の可能性など考えたことすらなかった。

四時近くになってようやくドアが開き、酔っぱらいのような厩務員が、だらしない身なりで、赤ら顔に伸びたもみあげのまま部屋に入ってきた。ホームズの変装術には慣れていた私ですら、三度見直してやっと彼だと確信できたほどだった。彼は軽くうなずくと寝室に消え、五分後には古くからのツイードのスーツ姿で、きちんとした身なりに戻って現れた。ポケットに手を突っ込み、暖炉の前で足を伸ばして、しばらくの間、心から愉快そうに笑い続けた。

「いやはや、これは――!」と彼は叫び、それからむせて、またもや大笑いし、しまいには椅子にぐったりともたれてしまった。

「どうしたんです?」

「本当に可笑しくてね。僕が今朝どう過ごして、何をしたか、君には絶対に当てられないよ。」

「想像もつきません。アイリーン・アドラー嬢の家や生活を観察していたのでしょう?」

「その通りだが、結末がちょっと普通じゃなかった。まあ、話そう。今朝、八時過ぎに家を出た時、私は職探し中の厩務員になりきっていた。馬好きの連中には独特の連帯感があって、仲間入りすれば何でも教えてくれる。ブライオニー・ロッジはすぐに見つかった。後ろに庭があり、前面は道路に面して建てられた小ぢんまりしたヴィラだ。ドアにはチャブ錠。右手に広い居間があり、家具は立派で、床すれすれまである大きな窓がある。しかも、あの馬鹿げたイギリス式の窓止めで、子どもでも開けられるやつだ。裏側は特に変わった所はなかったが、廊下の窓は馬車小屋の屋根から手が届きそうだった。家の周りをぐるりと歩き回って、あらゆる角度から観察したが、他には特に面白い発見はなかった。

それから通りをぶらついていると、思った通り、庭の塀沿いの小道に厩舎があった。そこで馬丁たちと一緒に馬を磨いてやり、その代わりに、二ペンスと、ハーフ&ハーフのグラス一杯、シャグタバコ二服、それにアイリーン・アドラー嬢について知りたいだけの情報を手に入れた。おまけに、全く興味のない近所の他の連中の身の上話まで、半ば強制的に聞かされたけどね。」

「それで、アイリーン・アドラーについては?」と私は尋ねた。

「おや、あの辺の男たちの心をすっかり奪ってしまっているらしい。サーペンタイン厩舎の連中は口を揃えて、地球上でいちばん上品な女性だと言っていたよ。彼女は静かに暮らし、コンサートで歌い、毎日五時には外出して、七時きっかりに帰宅して夕食。普段はほとんど外出しないが、歌う時だけは例外だ。男の来客は一人だけだが、頻繁に訪ねてくる。黒髪でハンサム、颯爽とした男で、最低でも一日一回来て、しばしば二度来る。彼はインナー・テンプル所属のゴドフリー・ノートン氏だ。御者たちを相手にする利点がよく分かるだろう。彼を少なくとも十数回、サーペンタイン厩舎から家まで送っていて、彼について何でも知っているのさ。ひととおり話を聞き終えた後、私はまたブライオニー・ロッジの近くを歩きながら、作戦を練りはじめた。

このゴドフリー・ノートンは、どうやら重要な人物らしい。弁護士というのも気になる。二人の関係は何なのか、彼が頻繁に訪れる目的は? もし彼女が依頼人なら、写真は彼に預けられているかもしれない。だが、そうでなければその可能性は低い。この問題の行方次第で、私がブライオニー・ロッジで調査を続けるべきか、それともテンプルの氏の事務所に目を向けるべきか決まる。微妙な問題だが、調査の幅が広がる。細かい話で君を退屈させるかもしれないが、状況を理解してもらうには僕の小さな苦労も知ってもらわないとね。」

「しっかり聞いているよ」と私は答えた。

「まだ思案していると、ブライオニー・ロッジにハンサム・キャブが到着し、中から男が飛び降りてきた。非常にハンサムで、黒髪、鷲鼻、口ひげ――明らかに例の男だ。大いに急いでいる様子で、御者に待つよう叫び、メイドを押しのけて家に駆け込んだ。まるで自分の家のようだった。

彼は家の中に三十分ほどいて、その間、居間の窓越しに彼が興奮して歩き回り、腕を振りながら話している様子が見えた。彼女の姿は見えなかった。やがて、前よりもさらに慌ただしい様子で彼が現れ、ハンサム・キャブに飛び乗ると、懐中時計を取り出して真剣に見つめ、『グロース&ハンキーのリージェント・ストリート店、続いてエッジウェア・ロードのセント・モニカ教会まで。二十分で着いたら半ギニー出すぞ!』と叫んだ。

二人は走り去り、私は追いかけるべきかと迷っていると、路地から小さなランドー馬車がやって来た。御者はボタンを半分しか留めておらず、ネクタイは耳の下、馬具の革ひもも全部外れていた。馬車が止まるか止まらないかのうちに、彼女が玄関から飛び出して乗り込んだ。ちらりとしか見えなかったが、命を賭けても惜しくないほど美しい女性だった。

『セント・モニカ教会へ、ジョン! 二十分で着いたら半ソブリンよ!』

これは見逃せない、ワトソン。走って追いかけるか、馬車の後ろに飛び乗るか迷っていると、ちょうどタクシーが通りかかった。運転手は私のボロ姿を見て二度見したが、反応する前に私は飛び乗り『セント・モニカ教会まで。二十分で着いたら半ソブリンだ!』と言った。十一時三十五分過ぎで、事の成り行きは察しがついた。

私の御者も飛ばしてくれたが、他の二台は先についていた。教会の前には馬の汗が湯気を立てているタクシーとランドーが止まっていた。私は運転手に支払い、中に駆け込むと、教会には追ってきた二人と、式服姿の聖職者しかいなかった。三人は祭壇の前で固まって何やら話し込んでいる。私は教会にふらりと入った物好きのように脇廊下から近づいた。すると突然、祭壇の三人がこちらを振り向き、ゴドフリー・ノートンが全速力で私の方へ駆けてきた。」

「助かった!」と彼は叫んだ。「君でいい、来てくれ!」

「それから?」

「来てくれ、早く、あと三分しかない。そうしないと式が無効になってしまう!」

「私は半ば引きずられるように祭壇まで連れて行かれ、何が何だかわからないまま、耳元でささやかれる言葉にうなずき、全く知らない事柄について保証し、結果的にアイリーン・アドラー独身女性とゴドフリー・ノートン独身男性の結婚をしっかりお膳立てしてしまった。あっという間に式は終わり、両側から新郎新婦にお礼を言われ、神父が目を細めて私を見ていた。人生でこれほど馬鹿げた立場に陥ったのは初めてだよ。さっき笑いが止まらなかったのもそのせいだ。どうやら二人の結婚許可証に不備があったようで、神父は目撃者なしでは絶対に式を挙げないと言い張ったらしい。そこへ私が現れて、花婿は通りに出て証人を探す手間が省けたというわけだ。花嫁は私に一ソブリンくれたので、これは記念に時計鎖につけておくつもりだ。」

「これはまったく予想外の展開だ」と私。「それで、その後は?」

「私の計画は大いに狂わされた。二人がすぐに出発する恐れがあり、私も迅速かつ果断に動かなければならなくなった。だが教会のドアで彼らは別れ、彼はテンプルへ、彼女は自宅へ戻った。『いつも通り五時には公園をドライブするわ』と彼女が言うのが聞こえた。それ以外は何も聞き取れなかった。二人はそれぞれ別方向へ去り、私は私自身の手配に取りかかった。」

「それは?」

「冷たいローストビーフとビール一杯さ」と彼はベルを鳴らしながら答えた。「食事を考える暇もなかったし、今夜はもっと忙しくなりそうだ。ところで、博士、君の協力が必要だ。」

「喜んで。」

「法を犯しても構わないかい?」

「少しも。」

「捕まる危険もあるけど?」

「正当な理由があれば。」

「理由は申し分ない!」

「それなら僕に任せてくれ。」

「君なら頼りになると思っていた。」

「それで、何をすればいい?」

「ミセス・ターナーが食事を運んできたら説明しよう。さて」と、彼は女主人が用意してくれた簡素な食事に空腹そうに向き合いながら、「食事中に話すが、時間がない。もうすぐ五時だ。二時間後には現場にいないといけない。アイリーン嬢――いや、今やマダムだ――は七時にドライブから戻る。それに合わせてブライオニー・ロッジで待ち伏せる。」

「それで、どうするんだい?」

「それは僕に任せてくれ。すでに手はずは整えてある。ただ一点だけ、絶対に守ってもらいたいことがある。何が起きても、絶対に手出ししないこと。わかったかい?」

「中立を保てばいい?」

「一切何もしないこと。恐らくちょっとした騒動が起きるが、絶対に加わらないでくれ。やがて僕が屋内に運ばれることになる。四、五分後には居間の窓が開くだろう。その開いた窓のすぐ傍に構えていてくれ。」

「はい。」

「僕の姿が見えるはずだ。」

「はい。」

「そして僕がこう――手を挙げたら、その時に渡すものを部屋に投げ入れ、同時に『火事だ!』と叫んでくれ。理解できたかい?」

「完全に。」

「それほど危険なものじゃない」と彼はポケットから葉巻型の長い筒を取り出して言った。「ごく普通の配管工用の発煙ロケットで、両端に着火キャップがついていて自動点火できる。君の役目はそれだけだ。君が『火事だ!』と叫べば、周囲の人間も一斉に声を上げる。それが済んだら通りの端まで歩いてくれ。十分後に合流する。これで説明は十分だろう?」

「僕は中立で、窓のそばに行き、合図があったらこれを投げ入れて『火事だ!』と叫び、通りの角で君を待つ――ということだね。」

「その通り。」

「それなら君を信じて任せてくれ。」

「素晴らしい。そろそろ新しい役柄に着替える時間だ。」

彼は寝室に消え、数分後、気のよさそうで単純そうなプロテスタントの聖職者に変身して戻ってきた。幅広の黒帽子、だぶだぶのズボン、白いネクタイ、同情的な微笑み、そして好奇心と善意に満ちた表情――これはまさにジョン・ヘア氏[訳注: 当時の有名俳優]くらいしか真似できないだろう。ホームズは単に服装を替えるだけではなかった。表情、態度、まるで魂そのものまで、役によって変化するのだった。彼が犯罪専門家にならなければ、舞台は名優を、科学界は名探偵を失っていただろう。

私たちがベイカー街を出たのは六時十五分で、サーペンタイン・アベニューに着いた時には、あと十分ほどで約束の時刻だった。すでに薄暗く、街灯がちょうど灯り始めたところで、私たちはブライオニー・ロッジの前を行きつ戻りつ、その主の帰宅を待った。家はホームズの簡潔な描写から想像していた通りだったが、思ったよりも人通りが多く、静かな住宅街のわりに賑やかだった。みすぼらしい男たちが一角でタバコを吸いながら笑い、砥石屋が仕事をし、衛兵の二人が乳母とじゃれ合い、何人もの洒落た若者が葉巻をくわえてぶらぶらしていた。

「見てごらん」と家の前を歩きながらホームズが言った。「この結婚は事態をむしろ単純にしてくれた。写真は今や両刃の剣だ。彼女もまたゴドフリー・ノートン氏に写真を見られるのは、我々の依頼人が王女に見られるのを嫌がるのと同じくらい避けたいはずだ。さて、問題は写真がどこにあるかだ。」

「どこだろう?」

「彼女が持ち歩いているとは考えにくい。キャビネサイズで、女性の服に隠すには大きすぎる。王が襲って捜索する可能性があることも、彼女は知っているはずだ。実際、そのような試みがすでに二度あった。となれば、彼女は写真を持ち歩いていないと見て差し支えない。」

「では、どこに?」

「銀行か、弁護士。両方の可能性があるが、私はどちらも違うと思う。女性は本来秘密好きで、自分で隠したがるものだ。他人に預ける理由がない。自分で守るなら信頼できても、ビジネスマンにはどんな間接的な圧力がかかるか分からない。しかも、数日中に写真を使うと決めているのだから、すぐ手の届く場所――自宅にあるはずだ。」

「だが、二度も泥棒に入られている。」

「ふん、奴らは探し方を知らなかっただけさ。」

「君はどうやって探す?」

「探さない。」

「どういう意味だい?」

「彼女自身に見せさせる。」

「だが、彼女は拒むだろう。」

「拒めないようにする。――おや、車輪の音がする。彼女の馬車だ。さあ、僕の指示を一言一句違えずに実行してくれ。」

彼がそう言ったちょうどその時、馬車の側灯の光が並木道の曲がり角から現れた。小ぎれいなランドー馬車が、ガタガタとブライオニー・ロッジの玄関前まで駆けつけてきた。馬車が止まると、角でぶらぶらしていた男の一人が小銭をもらおうと扉を開けに飛び出したが、同じ考えの別の男に肘で押しのけられた。激しい口論が始まり、それに衛兵二人が一方の男の肩を持って加わり、さらにハサミ研ぎ屋ももう一方に加勢したことで、喧嘩は一層激しくなった。殴り合いとなり、瞬く間に馬車から降りたばかりの女性が、顔を紅潮させた男たちの小さな輪の中心に巻き込まれてしまった。男たちは拳や杖で激しく殴り合っていた。ホームズは女性を守るため群衆の中に飛び込んだが、彼女にたどり着いたその時、叫び声を上げて地面に倒れ、顔から血が勢いよく流れ出した。ホームズが倒れると、衛兵たちは一方向に、他の男たちは逆方向に逃げ去った。周囲で騒動を見物していた、身なりの良い人々が慌てて駆け寄り、女性を助けホームズの手当てをしようとした。私は、彼女のことをやはりアイリーン・アドラーと呼ぶが、彼女は急いで階段を上がったものの、玄関ホールの明かりを背に美しいシルエットとなり、通りの方を振り返って立ち止まっていた。

「その方はひどく怪我をなさったの?」と彼女は尋ねた。

「もう死んでるよ!」と何人かが叫ぶ。

「いやいや、まだ息がある!」と別の声が叫んだ。「でも、病院に運ぶ前に死んじまうだろう。」

「勇敢な人だよ」と女性の一人が言った。「あの人がいなかったら、奥様の財布も時計も盗られていたわよ。あの連中は仲間で、相当荒っぽい連中さ。あら、今息をしてる。」

「道端に寝かせておくわけにはいかないわ。中に運びましょうか、奥様?」

「もちろんよ。居間に運んでちょうだい。ソファがあるから。こちらへどうぞ!」

ホームズはゆっくりと、厳かにブライオニー・ロッジの主室へと運び込まれ、ソファに寝かされた。私は窓辺の持ち場からその様子を見守っていた。部屋のランプはついていたが、ブラインドは下ろされていなかったので、私はソファに横たわるホームズの姿がよく見えた。その時、彼が自分の役割に後ろめたさを感じたのかどうかは分からないが、少なくとも私は、この美しい女性に対して共謀している自分を人生でこれほど恥じたことはなかった。彼女が負傷者を心優しく世話するその姿を見て、なおさらだった。それでも今さら降りることは、ホームズに対する最大の裏切りになる。私は心を鬼にして、オーバーの下から煙幕ロケットを取り出した。結局、私たちは彼女を傷つけているわけではない。ただ、誰かが傷つけられるのを防いでいるだけなのだ、と自分に言い聞かせた。

ホームズがソファの上で身を起こし、息苦しそうに窓の方を指さす仕草をした。メイドが駆け寄って窓を大きく開け放った。その瞬間、ホームズが合図のように手を挙げたのが見えた。私はその合図で「火事だ!」と叫びながら、ロケットを部屋の中へ投げ込んだ。私の声が響くや否や、紳士も馬丁もメイドも、身なりの良い者も悪い者も、部屋中が「火事だ!」と大騒ぎになった。濃い煙が部屋中に渦を巻き、開いた窓から外へと流れ出した。私は人々が慌てて動き回るのを一瞬見て、すぐ後に中からホームズの声が「誤報だ」と皆を安心させるのが聞こえた。私は騒然とした人込みを抜けて通りの角へ向かった。10分ほどして、友人の腕が私の腕に絡んできたときには、現場から離れられたことに心底安堵した。ホームズはしばらく黙ったまま速足で歩き続け、エッジウェア・ロードへと抜ける静かな路地に入ったところで口を開いた。

「見事な手際だったよ、ワトソン君。申し分ない。すべてうまくいった。」

「写真は手に入ったのか?」

「どこにあるか分かった。」

「どうやって分かった?」

「彼女が見せてくれた――君にもそう言っただろう。」

「まだ事情が飲み込めない。」

「いや、別に謎めかすつもりはない」と彼は笑った。「全く単純な話さ。君も気づいただろうが、通りにいた連中は全員が雇われた共犯だ。今夜のために揃えられていたんだ。」

「それは察しがついた。」

「それで騒ぎが起きた時、私は掌に少し湿った赤い塗料を仕込んでいた。前へ飛び出し、倒れ、顔に手を当てて哀れな負傷者を演じた。古い手だよ。」

「それも推測できた。」

「それから運び込まれた。彼女は私を中に入れざるを得ない。どうしようもないからね。そして居間に通された。そこが私が睨んでいた部屋さ。寝室と並んでいて、どちらかだと睨んでいた。ソファに寝かされ、私は空気を所望する動作をした。窓を開けざるを得なくなり、君に出番が巡ってきた。」

「それがどう役立ったんだ?」

「決定的だったよ。女性は家が火事だと思うと、本能的に一番大切なものを真っ先に守ろうとする。これは抗い難い衝動で、私は何度もこの習性を利用したことがある。ダーリントンの身代わり事件でも役立ったし、アーンスワース城の件でもだ。既婚女性なら赤ん坊を、未婚なら宝石箱を真っ先に抱える。今日の彼女には、我々が探しているもの以外に何も家に大切なものはないはずだ。彼女は必ずそれを確保しに行く。火事騒ぎは完璧だった。煙と叫び声で、どんな剛胆な人間も動揺する。彼女も素早く反応した。写真は、右手のベルの引き紐のすぐ上、引き戸になった隠し棚の中だ。彼女は一瞬でそこに駆け寄り、半分引き出したところを私は見逃さなかった。私が誤報だと叫ぶと、彼女は写真を戻し、ロケットにちらりと目をやって部屋から飛び出し、それきり彼女の姿は見ていない。私は立ち上がり、丁重に詫びて屋敷を後にした。すぐに写真を奪おうか迷ったが、御者が中に入ってきて私をじっと見ていたので、安全のため待つことにした。少しでも早まれば、すべてが台無しになる。」

「これからどうする?」

「ほぼ終わったも同然だ。明日、国王を連れて取りに行く。君も一緒に来るかい? 居間に通されて彼女を待つことになるが、たぶん彼女が現れた時には我々も写真も消えているだろう。写真を自分で取り戻すのは、陛下にとっても満足だろう。」

「明日は何時に?」

「朝の八時だ。彼女はまだ起きていないだろうから、邪魔も入らない。それに、急ぐ必要がある。結婚すれば彼女の生活も習慣も一変するだろうからね。すぐに国王に電報を打たねば。」

我々はベーカー街へ戻り、玄関で立ち止まった。ホームズが鍵を探していると、通り過ぎざまに誰かが言った。

「おやすみなさい、シャーロック・ホームズさん。」

その場には何人か人がいたが、その声はオーバーを着た細身の若者が足早に通り過ぎるのと同時に聞こえた。

「あの声、どこかで聞いたことがある」とホームズは街の薄暗い通りを見つめながら言った。「一体、誰だったんだろう?」

III

その晩はベーカー街に泊まり、翌朝トーストとコーヒーをとっていると、ボヘミア国王が部屋に駆け込んできた。

「写真を手に入れたのだな!」と彼はホームズの両肩をつかみ、顔を食い入るように見つめた。

「まだです。」

「でも、望みは?」

「あります。」

「では急ごう。私はいても立ってもいられない。」

「馬車が必要だ。」

「いや、私のブロムが待っています。」

「それは好都合ですね。」我々は階下へ降り、再びブライオニー・ロッジへ向かった。

「アイリーン・アドラーは結婚した」とホームズが言った。

「結婚? いつ?」

「昨日だ。」

「相手は誰だ?」

「ノートンというイギリス人の弁護士だ。」

「だが、彼女は彼を愛していないだろう?」

「私は、彼女が彼を愛していることを願っている。」

「なぜ願う?」

「それなら陛下は今後何も心配する必要がないからです。彼女が夫を愛していれば、陛下を愛していない。陛下を愛していなければ、陛下の計画を妨げる理由もない。」

「なるほど。しかし……ああ、彼女がもし私と同じ身分だったなら! どれほど立派な王妃になったことか!」彼は沈んだ様子で黙り込んだ。その沈黙は、我々がサーペンタイン・アヴェニューに到着するまで破られなかった。

ブライオニー・ロッジの扉は開いており、年配の女性が玄関に立っていた。我々が馬車を降りると、彼女は皮肉な目つきでじっと見ていた。

「シャーロック・ホームズさんでいらっしゃいますね?」

「私がホームズですが」と、ホームズは驚きと問いかけの入り混じった視線を向けて答えた。

「そうですか。奥様から、あなたが見えるかもしれないと聞いておりました。奥様は今朝、ご主人と一緒にチャリング・クロス発五時十五分の大陸行き列車でお発ちになりました。」

「何ですって!」ホームズは愕然と後ずさった。「つまり、イギリスを発ったと?」

「二度と戻らないと。」

「書類は?」と国王がしわがれた声で尋ねた。「すべて失ったのか。」

「さて、どうでしょう。」ホームズは女中を押しのけて居間へ駆け込んだ。国王と私も続いた。部屋の家具はあちこちに散乱し、棚や引き出しは開け放たれ、彼女が出発前に急いで物色したことがうかがえた。ホームズはベルの引き紐へまっしぐらに向かい、小さな引き戸を開けて手を差し入れ、写真と手紙を取り出した。写真はイブニングドレス姿のアイリーン・アドラー本人で、手紙には「シャーロック・ホームズ様 ご来訪まで預かり置き」と宛名があった。ホームズは手紙を開封し、三人で読んだ。日付は前夜の深夜だった。内容はこうだった――

「親愛なるシャーロック・ホームズ様

見事でした。私は完全に騙されました。火事騒ぎが 起こるまで、全く疑っていませんでした。しかし、 自分がどうやって秘密を明かしたかに気付き、考え ました。数ヶ月前からあなたに警戒するよう忠告 されていました。もし国王が代理人を雇うなら、 きっとあなたに頼むだろうと。そしてあなたの住所 までも教えられていました。でも、そのすべてが あっても、私はあなたに見抜かれてしまいました。 疑い始めてからも、あんなに親切な年配の牧師様 に悪意を抱くのは難しかったのです。でも御存じの 通り、私も女優として訓練を積んでおります。 男装は私にとって珍しいことではありません。 よくその自由さを活用しています。ジョン―― 御者――にあなたを見張らせ、自分は階上へ駆け 上がり、いわゆる外出着に着替えて、あなたが 立ち去るのと同時に下りてきました。

その後、あなたを追ってご自宅のドアまで ついて行き、私が本当にシャーロック・ホームズ 氏に注目されていることを確かめました。 それから、つい不用意にもおやすみなさいと 声をかけ、テンプルの夫のもとへ向かいました。

あの手強い相手に追われては、最善は逃亡だと 夫婦で判断しましたので、明日お越しになっても 住処はもぬけの殻でしょう。写真については、 ご依頼人も安堵してよいでしょう。私は今、 彼よりも優れた人を愛し、また愛されています。 国王は、これ以上困らされることなく、自由に 行動なさることができます。私は、彼に不当に 扱われたため、自己防衛と今後何らかの行動が 取られた場合の切り札として、写真だけは手元に 置いておきます。彼が所望するであろう写真を 一枚残しておきますので、お持ちになってください。 それでは、ホームズ様、ごきげんよう。

アイリーン・ノートン(旧姓アドラー)」

「なんて女性だ――なんて素晴らしい女性だ!」国王は手紙を読み終えると叫んだ。「彼女がいかに機敏で決断力があるか、言った通りだろう? あの人が私と同じ身分だったら、どれほど立派な王妃になったことか!」

「私が見た限り、陛下とはまったく“別の次元”にいらっしゃるようですが」とホームズは冷ややかに言った。「陛下のご依頼をより満足のいく形で果たせなかったのは残念です。」

「いや、逆だ、親愛なるホームズ氏!」と国王は叫んだ。「これほどうまくいったことはない! 彼女の言葉は決して破られない。写真は火の中にあるのと同じくらい安全だ。」

「そう仰っていただき、うれしい限りです。」

「私はあなたに大きな恩義を感じています。ぜひお礼をさせてください。この指輪を――」彼はエメラルドのヘビの指輪を外し、手のひらに載せて差し出した。

「陛下が私よりもずっと高く評価するであろうものを、私は頂きたいのです」とホームズ。

「ご希望のものをおっしゃってください。」

「この写真を。」

国王は驚いてホームズを見つめた。

「アイリーンの写真を? もちろん、もし望むなら。」

「感謝します。それでは、この件についてはこれ以上申し上げることはありません。おはようございます。」ホームズは一礼し、国王が差し出した手には気づかぬふりで私とともに部屋を後にした。

こうして、大スキャンダルがボヘミア王国を直撃しそうになり、シャーロック・ホームズの名案も一人の女性の知恵に敗れ去ったのである。ホームズはかつて女性の機知を冗談の種にしたものだが、最近ではそんな話を聞かなくなった。そしてアイリーン・アドラーや彼女の写真について語る時、必ず「かの女」と敬意を込めて呼ぶのである。

第二の冒険 赤毛連盟

私は昨年の秋、友人シャーロック・ホームズ氏を訪ねたことがあった。彼はそのとき、非常に太っていて、赤ら顔で、燃えるような赤毛をした年配の紳士と深刻な話をしていた。私はお邪魔かと思って引き返そうとしたが、ホームズが私を無理やり部屋に引っ張り込み、ドアを閉めてしまった。

「これ以上いいタイミングはないよ、ワトソン君」と、彼は親しげに言った。

「ご迷惑かと思っていました。」

「いや、ちょうどいい。大いに助かる。」

「なら、隣の部屋で待ちます。」

「そんな必要はない。このジェベズ・ウィルスンさんは、私の多くの成功した事件でパートナー兼協力者となってくれた人で、今回の件でもきっと大いに役立ってくれるだろう。」

太った紳士は椅子から半分立ち上がり、小さな丸々とした目で素早く好奇心に満ちた一瞥をして、頭を下げて挨拶した。

「ソファにどうぞ」とホームズは言い、裁判官のような気分の時によくするように、指先を合わせて肘掛け椅子にもたれかかった。「ワトソン君、君が日常の常識や単調な生活からかけ離れた奇妙な出来事を愛していることはよく知っている。君がこれまで私のちょっとした冒険を熱心に記録し、時に美化さえしてくれたことが、それを証明しているよ。」

「確かに、あなたの事件にはいつも大いに興味を持っています」と私は言った。

「先日も言っただろう、ミス・メアリー・サザーランドの簡単な事件の前に、奇妙な出来事や異常な組み合わせは、想像力の産物よりも、現実の人生の方がずっと大胆に現れるものだ、と。」

「私はその意見には少し疑問を挟みました。」

「君はそうだったね、ワトソン君。でも、私は絶えず事実を積み上げていくから、君の理性もいつか音を上げて、私が正しいと認めるだろう。さて、ジェベズ・ウィルスンさんが今朝わざわざ訪ねてくれて、非常に風変わりな話を始めてくれた。私が長い間聞いた中でも、最も奇妙なものの一つになりそうだ。ワトソン君が話の冒頭を聞いていないこともあるし、また内容の特殊さから私自身ウィルスンさん本人からすべての細部を聞きたいので、最初からやり直していただいてもいいですか。普段なら、少し話を聞いただけで過去の膨大な事例から指針を得られるのだが、今回は私の知る限り、きわめて独特な事例だと認めざるを得ません。」

ずんぐりした依頼人は、いくらか誇らしげに胸をそらし、よれよれで汚れた新聞を外套の内ポケットから取り出した。首を前に突き出し、膝の上で広げた新聞の広告欄を見つめる彼を、私はホームズの真似をして、その服装や容貌から何か読み取れないかと観察してみた。

私の観察眼をもってしても、この男から読み取れる情報は驚くほど少なかった。我々の前に腰を下ろした訪問者は、どこからどう見ても、ありふれた英国の商人といった風体だ。肥満気味の身体、尊大さを隠さない態度、そして何をするにも緩慢な動作。彼が身に着けているのは、だぶついた灰色のシェパードチェックのズボン。清潔とは言い難い黒のフロックコートは、その前を開け放している。くすんだ色合いのベストからは重厚な真鍮のアルバートチェーンがのぞき、四角い穴のあいた金属片が、奇妙な装飾として揺れていた。古びてよれたシルクハットと、襟が皺になった茶色のベルベットのオーバーコートが、傍らの椅子に無造作に置かれている。全体を見渡し、注意深く観察の目を凝らしても、その男から特筆すべき個性は見出せない。ただ一点、燃え盛る炎のような赤毛と、その下に刻まれた深い不満と失意の表情を別にすれば――。

私の当惑を、シャーロック・ホームズは見逃さなかった。その鋭い眼光がちらりと私を捉え、疑問符を浮かべた私の表情を読むと、彼はくすりと笑って首を横に振った。 「ワトソン君、見たままの事実以外、この紳士から読み取れることはほとんどない。かつて肉体労働に従事し、嗅ぎ煙草を嗜み、フリーメイソンの一員であり、中国に滞在した経験があり、そしてごく最近、大量の書き物をした――まあ、これっぽっちのことだがね」

ジャベズ・ウィルスン氏は、椅子から乗り出すようにして身を起こした。指先はテーブルの上の新聞を押さえたままだが、その目は驚愕に染まり、ホームズに釘付けになっている。 「い、一体どうしてそんなことまでお分かりになるんです、ホームズさん?」彼はかすれた声で尋ねた。「私が肉体労働をしていたなどと……。おっしゃる通りです。私は若い頃、船大工でした」

「そのお手を見れば一目瞭然ですよ、ウィルスンさん。あなたの右手は左手よりも一回り大きい。長年使い込んできたことで、筋肉がそうさせたのです」

「では、嗅ぎ煙草とフリーメイソンの件は?」

「それを説明するのは、あなたの明晰な頭脳を侮辱するようなものですよ。ご自身の組織の厳格な掟にもかかわらず、円弧とコンパスをかたどったブレストピンを付けていらっしゃるのですから」

「ああ、なるほど! それはうっかりしておりました。しかし、書き物は?」

「あなたの右の袖口は、五インチにわたって磨かれたように光っている。対して左袖の肘のあたりは、机に寄りかかって滑らかになっている。あなたがペンを走らせる姿が目に浮かぶようです」

「では、中国は?」

「右手首のすぐ上にある魚の刺青です。その彫り方は中国でしか見られません。刺青に関しては、私も少々ばかり研究を嗜んでおりましてね。専門誌に論文を寄稿したこともある。魚の鱗を淡い薔薇色に染め上げるその技法は、中国ならではのものなのです。おまけに、懐中時計のチェーンに古い中国の硬貨が下がっているのを見れば、答え合わせはより容易になる」

ジャベズ・ウィルスン氏は、腹の底から快活な笑い声を上げた。「いやはや、お見事! 最初は何か魔法でも使われたのかと思いましたが、種明かしをされれば、なるほど、そういうことでしたか」

「ワトソン君、どうやら私は説明をしすぎたようだ」ホームズは芝居がかった仕草で肩をすくめた。「『未知なるものは壮大に見える』というだろう? こうもあっさり手の内を明かしてしまっては、私のささやかな名声も地に落ちてしまう。ウィルスンさん、例の広告は見つかりましたかな?」

「はい、ここに」と彼は言い、太く赤い指で新聞の一角を指し示した。「すべてはこれが始まりでした。ホームズさん、どうぞご自身でお読みください」

私は彼から新聞を受け取り、奇妙な広告に目を通した。

赤毛連盟へ アメリカ合衆国ペンシルベニア州レバノン出身、故イゼキア・ホプキンスの遺贈により、連盟の会員を対象として、週給四ポンドの名目的な職務に新たな空席が生じました。 心身ともに健全で、満二十一歳以上の赤毛の男性が応募資格を有します。 応募者は、月曜日午前十一時、フリート街ポープズ・コート七番地、連盟事務所のダンカン・ロスまで、直接お越しください。

「これは一体、何を意味しているんだ?」私はその不可解な広告を二度読み返し、思わず呟いた。

ホームズは愉快そうにくすくす笑い、椅子の中で身体をくねらせた。彼が上機嫌な時の癖である。「これは少々、常軌を逸しているようだね」と彼は言った。「さて、ウィルスンさん、事の起こりからお話し願いましょう。ご自身の事、ご家族の事、そしてこの広告があなたの人生に何をもたらしたのかを。先生、新聞名と日付のメモを頼む」

「『モーニング・クロニクル』、一八九〇年四月二十七日。ちょうど二ヶ月前だ」

「よろしい。では、ウィルスンさん」

「はあ、今しがた申し上げた通りの身の上でしてね、ホームズさん」ジャベズ・ウィルスンは額の汗を拭った。「シティの近く、コバーグ・スクエアで小さな質屋を営んでおります。大きな店ではありませんし、ここ数年は糊口をしのぐのがやっとという有様で。以前は助手を二人置いていましたが、今では一人だけ。その一人にさえ、満足な給金を払うのが難しい始末でして。もっとも、彼は仕事が覚えたいからと、半額でいいと言ってくれているのですが」

「その殊勝な若者の名は?」とシャーロック・ホームズが尋ねた。

「ヴィンセント・スポールディングと申します。名前ばかりは若々しいですが、歳はいくつになるのか。あれほど気の利く助手はおりませんよ、ホームズさん。彼ほどの腕なら、もっと良い勤め先を見つけて、私の倍は稼げるはずです。しかし本人が満足している以上、私が彼の将来に口を出すのもおかしな話ですからな」

「なるほど。正規の賃金以下で働く従業員とは、今の御時世、雇い主にとっては望外の幸運ですな。あなたの助手も、その広告に負けず劣らず興味深い」

「まあ、彼にも欠点はありますよ」とウィルスン氏は言った。「写真が趣味でしてな。頭を使うべき時に、カメラをパチパチいじくり回しているかと思うと、現像すると言って地下の倉庫に籠ってしまう。それさえなければ、本当に良い働き手なのですが。他に悪い癖もありません」

「今も?」

「ええ。彼と、簡単な食事と掃除を任せている十四の娘、それだけです。私は妻に先立たれ、子供もおりません。三人で静かに暮らし、なんとか借金もなく屋根の下でやっております。

ことの起こりは、あの広告でした。ちょうど八週間前の今日、スポールディングがあの新聞を手に事務所に下りてきて、こう言ったのです。

『ああ、ウィルスンさん、私が赤毛だったらなあ!』

『どうしてそんなことを言うんだ?』

『ほら、また赤毛連盟に空きが出たんです。これにありつけたら、ちょっとした財産ですよ。会員よりも空席の方が多いらしくて、理事たちも資金の使い道に困っているとか。髪の色さえ変えられれば、私もすぐにでも応募するんですがねえ』

『一体、何の話だ?』私は尋ねました。私は根っからの出不精でして、商売も向こうからやって来るものですから、何週間も店の敷居を跨がないこともざらなのです。ですから世間の出来事には疎く、いつもニュースに飢えておりました。

『赤毛連盟をご存知ないんですか?』彼は目を丸くしました。

『聞いたこともない』

『あなた様こそ、その空席にうってつけだというのに、もったいない話です』

『それで、どれほどの稼ぎになるんだ?』

『年に二百ポンドにはなります。それでいて仕事は楽なもので、今の商売の邪魔にもなりません』

二百ポンド、という言葉に、私の耳はダンボになりました。ここ数年、商売も思わしくなかったので、その額はまさに天の助けです。

『詳しく話してくれ』

『これがその広告です。この住所へ行けば、すべて分かります。私の聞き及んだところでは、この連盟はアメリカの富豪、イゼキア・ホプキンスという男が設立したそうです。彼自身が赤毛で、同じ髪を持つ者たちに深い同情を寄せていた。亡くなる際に莫大な遺産を信託し、その利子で赤毛の男たちに楽な仕事を与えよ、と。給金は素晴らしいのに、仕事はあってないようなものだと』

『だが、そんな話なら、何百万人という赤毛の男が殺到するだろう』

『それが、そうでもないらしいのです。ロンドン在住の成人に限られていますから。このアメリカ人は若い頃ロンドンに住んでいたそうで、故郷への恩返しのようです。それに、淡い赤や暗い赤ではだめ。燃えるような、本物の真っ赤な髪でなければ』

『ウィルスンさん、あなたなら間違いなく選ばれます。ただまあ、数百ポンドのためにわざわざ骨を折るのもどうかとは思いますがね』

さて、ご覧の通り、私の髪は我ながら見事な赤でして、もし競争があったとしても、誰にも引けは取らないと自負しておりました。スポールディングがあまりに事情に詳しいので、彼を頼りに、その日の店は任せて、広告の住所へ向かうことにしました。彼も休日ができて嬉しそうでした。

ホームズさん、あんな光景は後にも先にも見たことがありません。北から、南から、東から、西から、赤みがかった髪の男という男がシティに集まり、フリート街は赤毛の川と化し、ポープズ・コートに至っては、まるでオレンジ商の荷車がひっくり返されたかのような有様でした。世の中にこれほど多くの赤毛がいるとは。麦わら色、レモン色、オレンジ、煉瓦色、アイリッシュ・セッターのような赤茶色、くすんだ土色。ありとあらゆる赤がありましたが、スポールディングの言う通り、本物の燃えるような赤毛はそう多くはありません。人の波を見て一度は諦めかけましたが、スポールディングが許しませんでした。どうやったのか分かりませんが、彼は人垣を押し分け、突き飛ばし、なんとか私を事務所へ続く階段の前まで導いたのです。階段は、希望に胸を膨らませて上る者と、失意に肩を落として下りてくる者で二筋の流れができていましたが、我々もその流れに乗り、やがて事務所の中にたどり着きました」

「実に愉快なご経験ですな」とホームズは、依頼人が記憶を呼び覚ますように鼻煙草を深く吸い込むのを見やりながら言った。「どうぞ、お続けください」

「事務所には、安物の木の椅子が二脚とテーブルが一つあるきり。その奥に、私よりもさらに赤い髪をした小柄な男が座っていました。彼は一人一人の候補者と短い言葉を交わしては、必ずどこかに欠点を見つけ出して追い返していました。空席があるとはいえ、そう簡単にはいかないものだと悟りました。しかし、我々の番が来ると、その小男は他の誰に対するよりも私に好意的で、私たちが部屋に入るなりドアを閉め、個人的に話ができるように計らってくれたのです。

『こちらがジャベズ・ウィルスンさん。連盟の空席に応募しに来ました』と私の助手が紹介しました。

『そして、これ以上ないほどの適任者だ』と相手は言いました。『すべての条件を満たしておられる。これほど見事な髪は、私も初めて見ました』彼は一歩下がり、首を傾げ、私の髪をじっと見つめました。私は気恥ずかしさで頬が熱くなるのを感じました。すると彼は突然、ずいと前に出て、私の両手を力強く握りしめ、採用を心から祝福してくれたのです。

『ためらう必要はなさそうだ。ですが、万が一ということもありますので、失礼』そう言うや、彼は両手で私の髪を鷲掴みにし、ありったけの力で引っ張ったのです。あまりの痛みに私は叫びました。『目に涙が浮かんでいますな。よろしい。実を言うと、我々は過去にカツラと染料で二度も騙された経験がありましてね。人間不信にもなるというものです』彼は窓辺へ行くと、外に向かって大声で叫びました。『空席は埋まった!』。下からは落胆のどよめきが聞こえ、群衆は蜘蛛の子を散らすように去って行き、やがてポープズ・コートには、私と管理人以外、一人として赤毛の男はいなくなりました。

『私の名はダンカン・ロスと申します。私もこの基金の恩恵を受けている一人です。ところで、ご結婚は? ご家族は?』

私は独り身だと答えました。すると彼の顔がさっと曇りました。

『それは由々しき問題だ。基金の目的は赤毛の繁栄にもある。独身とは、実に残念です』

これで不採用かと、今度は私の顔が曇りました。しかし彼はしばらく考え込んだ後、こう言ったのです。『まあ、あなたほどの髪をお持ちの方です。特例を認めましょう。いつから勤務できますか?』

『それが、店の方が少々……』

『ご心配なく、ウィルスンさん!』スポールディングが口を挟みました。『店は私が責任をもって見ておきますから』

『勤務時間は?』と私は尋ねました。

『午前十時から午後二時までです』

質屋の商売は、主に夕方、ことに給料日前の木曜と金曜の夜に立て込みます。午前中に小遣い稼ぎができるのは、実に好都合でした。助手も優秀ですから、まず問題はないでしょう。

『結構ですな。それで、報酬は?』

『週に四ポンドです』

『仕事の内容は?』

『実質的には、名目上のものです』

『名目上、とは?』

『その時間、あなたはずっとオフィスに、少なくともこの建物の中にいなければなりません。一歩でも外に出れば、その職は永久に失われます。遺言にそう明記されているのです。どんな理由があろうと、途中で抜けることは許されません』

『たかが四時間です。外に出る気など毛頭ありません』

『病気であろうと、商売の都合であろうと、一切まかりならん。とにかく、その間はここにいていただかねば』

『それで、何をすれば?』

『『ブリタニカ百科事典』を書き写していただきます。最初の巻はあの棚に。インク、ペン、吸い取り紙はご自分でご用意ください。机と椅子はこちらで。明日から始められますかな?』

『もちろんですとも』

『それではウィルスンさん、改めて、この栄えある職に就かれたことをお祝い申し上げます』 こうして私は、助手に付き添われて家路につきましたが、あまりの幸運に、どう喜んでいいものやら分からないほどでした。

その日は一日、そのことで頭がいっぱいでした。夕方になる頃には、これは手の込んだ悪戯か詐欺に違いないという疑念が頭をもたげ始めましたが、その目的が何なのか、皆目見当もつきません。ただ百科事典を書き写すだけで、これほどの大金が手に入るなどという話が、果たしてこの世にあるものか。スポールディングはしきりに私を元気づけてくれましたが、寝る頃にはすっかり馬鹿らしくなり、もう諦めようとさえ思いました。しかし翌朝、物は試しと、一ペニーのインク瓶と羽ペン、そしてフールスキャップ紙を七枚買って、ポープズ・コートへと向かったのです。

そして、我が目を疑いました。すべてが完璧に整えられていたのです。約束の机が置かれ、ダンカン・ロス氏が出迎えて、私が仕事に取り掛かれるよう手筈を整えてくれました。私は『ブリタニカ百科事典』の「A」の項目から書き写し始め、彼は時折、監督するように部屋を覗きに来ました。やがて二時の鐘が鳴ると、彼は「ご苦労様」と声をかけ、私の仕事ぶりをひとしきり褒め称えた後、事務所の扉にがちゃんと鍵をかけたのでした。

そんな日々が、淡々と過ぎていきました、ホームズさん。毎週土曜日になると支配人が顔を出し、一週間分の給金だと言って金のソブリン貨を四枚、ぽんとテーブルに置いていくのです。次の週も、そのまた次の週も、すべてがその繰り返しでした。私は毎朝十時に出勤し、午後二時には退勤する。そんな規則正しい生活が続きました。いつしかダンカン・ロス氏は朝に一度、顔を見せるだけになり、やがてぱったりと姿を見せなくなりました。それでも私は、一瞬たりともあの部屋を離れる勇気はありませんでした。いつ彼が戻ってくるか分かりませんでしたし、何より、これほど条件が良く、私にとってあつらえ向きの職を失う危険を冒すことなど、到底できなかったのです。

そうして八週間が瞬く間に過ぎ去りました。私は百科事典の『A』の項をひたすら書き写し、ついに『修道院(Abbots)』から『弓術(Archery)』、『武具(Armor)』、『建築(Architecture)』、そして『アッティカ(Attica)』にまでたどり着きました。この調子でいけば、そう遠くないうちに『B』の項目に入れるだろうと、そんなことばかり考えておりました。書き損じの紙も合わせれば、棚のひとつが私の原稿で埋め尽くされるほどでした。そして、突然、すべてが終わってしまったのです」

「終わり、ですか?」

「ええ、その通りです。それも、今朝のことでした。いつものように十時に出勤いたしますと、事務所のドアは固く閉ざされ、鍵がかかっている。そしてその真ん中には、画用紙ほどの厚いカードが、一本の鋲で無造作に留められていたのです。これが、その紙切れです。どうぞ、ご覧ください」

彼は手のひらほどの白い厚紙を差し出した。そこには、こう記されているだけだった。

赤毛連盟は 本日を以て解散す

一八九〇年十月九日

私とシャーロック・ホームズは、そのあまりに素っ気ない告知と、それを見せる依頼人の悲痛な横顔をしばし見比べていたが、やがてこの一件の途方もない滑稽さに耐えきれなくなり、二人して腹を抱えて笑い出してしまった。

「何がおかしいのですか!」依頼人は顔を真っ赤にして叫んだ。「もし私を笑いものになさるおつもりなら、よそをあたりますので!」

「いえいえ、とんでもない」ホームズは叫ぶように言うと、椅子から立ち上がりかけた彼を押し戻した。「これほど面白い事件は、そうそうお目にかかれるものではありません。ええ、実に、実に興味深い。ぜひとも調査させていただきたい。ただ、お気を悪くされないでいただきたいのですが、この状況にはどこか、抗いがたい滑稽さが漂っているのも事実なのです。それで、ドアにその札を見つけた時、あなたはどうなさいました?」

「もう、茫然自失とはこのことでした。どうしていいか分からず、隣近所の事務所を訪ねて回りましたが、誰も何も知らないと言うばかり。最後に、階下の大家である会計士をつかまえて、赤毛連盟の行方を尋ねてみたのです。すると彼は、そんな団体は聞いたこともない、と。ではダンカン・ロスという人物はご存じかと訊けば、その名も初耳だと言うではありませんか」

「『ああ、あの赤毛の紳士のことかね?』と彼は言いました。 『そうです』と私は答えました。 『ああ、あの方の名前はウィリアム・モリスだよ。弁護士でね。新しい事務所が見つかるまで、一時的に私の部屋を間借りしていただけさ。昨日、引っ越して行ったよ』 『どちらへ行けば、お会いできますか?』 『新しい事務所さ。住所も教えてくれたな。たしか、セント・ポール寺院の近く、キング・エドワード街十七番地だ』と」

「それで、ホームズさん、私はすぐさまその住所へ駆けつけました。ですが、そこは人工膝蓋骨の製造工場でして、ウィリアム・モリスにもダンカン・ロスにも、誰一人心当たりがないと言うのです」

「それから、どうなさいました?」とホームズは促した。

「サックス=コバーグ広場の自宅へ戻り、助手に事の次第を話しました。ですが、彼も首を傾げるばかり。郵便で何か知らせがあるかもしれないから、待った方がいい、としか言いません。しかし、私には到底納得できませんでした。こんな素晴らしい職を、みすみす手放すわけにはいかない。そこで、困っている人々に助言を与えてくださると評判のあなた様のもとへ、すぐに馳せ参じた次第です」

「実に賢明なご判断です」とホームズは言った。「これは稀に見る興味深い事件です。ぜひ、調査をお引き受けしましょう。お話の様子では、当初の奇妙な見かけの裏に、思いもよらぬ重大な問題が潜んでいる可能性が高い」

「重大な問題ですとも!」ジャベズ・ウィルソン氏は声を張り上げた。「週に四ポンドもの収入を失ったのですよ!」

「あなた個人に関する限り」ホームズは言った。「この奇妙な連盟に、さほど不満を抱く理由はないように思えますがね。むしろ、あなたは三十ポンドほどの純益を得て、おまけに『A』で始まるあらゆる事柄について深い知識を身につけられた。損は何もしていないはずです」

「ええ、しかし……。しかし、私は彼らの正体を知りたいのです。一体何のために、こんないたずらを――もしこれが本当にいたずらだったらの話ですが――仕掛けたのか。ずいぶんと高くついた冗談ですよ。なにしろ彼らは、三十二ポンドもの大金を投じたのですから」

「我々がその謎を解き明かしましょう。さて、いくつか質問よろしいですかな、ウィルソンさん。最初に広告を見つけてきた、あなたの助手ですが、彼を雇ってからどれくらいになりますか?」

「あの時で、ちょうど一月ほどでしたか」

「どういった経緯で?」

「広告を見て、応募してきました」

「応募者は彼一人だけでしたか?」

「いえ、十人以上はおりました」

「なぜ、彼を選んだのです?」

「手先が器用で、給金が安く済んだからです」

「つまり、半値で雇ったと」

「その通りです」

「ヴィンセント・スポールディングというその青年は、どんな人物ですかな?」

「小柄ですが、がっしりした体格で、動きが非常に機敏です。年は三十を過ぎているはずですが、髭がまったく生えておりません。額には、酸で焼かれたような白い染みがあります」

ホームズは興奮したように、椅子からぐっと身を乗り出した。「やはり! 思った通りだ。彼の耳に、ピアスを開けた跡があることにお気づきでしたか?」

「ええ、あります。若い頃にジプシーに開けてもらった、と申しておりました」

「ふむ」ホームズは深く考え込むように、再び椅子の背に体を沈めた。「彼は今もあなたのもとに?」

「ええ。つい先ほどまで、店におりました」

「あなたが留守の間も、商売に支障は?」

「何の不満もありません。朝はさほど忙しくありませんから」

「結構です、ウィルソンさん。二、三日のうちに、私の見解をお伝えできるでしょう。今日は土曜日ですから、月曜日までには何らかの結論を出せるかと」

「さて、ワトソン」依頼人が去った後、ホームズが口を開いた。「君はこの一件をどう見る?」

「さっぱり見当もつかない」私は正直に答えた。「実に不可解な事件だ」

「一般的に言ってね」とホームズは言った。「事件が奇抜であればあるほど、謎は少ないものなのさ。逆に、何の特徴もない、ありふれた顔の犯罪者こそが、本当に厄介な相手だ。人の顔とて、特徴がなければ見分けがつかないだろう。それにしても、今回は迅速に行動せねばなるまい」

「これからどうするんだ?」と私が尋ねる。

「煙草を吸う」と彼は答えた。「これはパイプ三服分の難問だ。五十分は話しかけないでくれたまえ」彼は猫のように椅子に体を丸めると、両膝を抱え込んだ。その膝頭は、彼の鷲鼻に触れんばかりだった。黒いクレイパイプをくちばしのように突き出し、深く煙を吸い込むと、そのまま目を閉じてしまった。私は彼が眠りに落ちたのだと思い、自分もうとうとし始めたが、やがて彼は唐突に椅子から跳ね起き、決然とした仕草でパイプをマントルピースに置いた。

「サラサーテが今日の午後、セント・ジェームズ・ホールで演奏会を開く」と彼は言った。「どうだね、ワトソン。君の患者たちは、数時間ほど君がいなくても大丈夫かね?」

「今日は何の予定もない。私の仕事は、それほど多忙というわけではないからな」

「ならば帽子を取ってくれたまえ。まず市中を少し回り、途中で昼食をとろう。プログラムを見るとドイツ音楽が多いようだ。イタリアやフランスのものより、ずっと私の好みに合う。内省的な音楽は、まさしく今の私の気分にぴったりだ。さあ、行こう!」

我々は地下鉄でオルダーズゲートへ向かい、そこから少し歩いて、今朝話に聞いたサックス=コバーグ広場に到着した。そこは、煤けた、うらぶれた一角だった。四列のくたびれた煉瓦造りの家々が、申し訳程度の芝生と、力なく葉を茂らせる月桂樹の植え込みを囲んでいる。煤煙に汚れた空気の下、雑草交じりの芝生と色あせた常緑樹が、懸命に生きながらえようとしているように見えた。角の家には、三つの金色の玉と「ジャベズ・ウィルソン」と白文字で書かれた茶色の看板が掲げられ、ここが赤毛の依頼人の営む質屋であることを示していた。シャーロック・ホームズは首を傾げ、目を細めながら、その家並みをじっくりと観察した。彼は通りをゆっくりと上り、また下り、再び質屋の前に戻ってくると、今度は手にしていたステッキで、舗道を二、三度、力強く打ち鳴らした。そして、おもむろにドアをノックした。すると間髪を入れず、きびきびとした物腰の、髭のない若者がドアを開け、彼を中へ招き入れようとした。

「ありがとう」とホームズは言った。「ただ、ここからストランドへはどう行けばよいか、お聞きしたかっただけだ」

「三つ目の角を右、四つ目を左です」助手は即座にそう答えると、ぱたんとドアを閉めた。

「なかなかの切れ者だ」ホームズは歩きながら言った。「思うに、彼はロンドンで四番目に賢い男だろう。そして、その大胆さにかけては、おそらく三番目だ。彼のことは、私も以前から知っている」

「どうやら」と私は言った。「ウィルソン氏の助手が、この赤毛連盟の謎に深く関わっていると見ているのだな。道順を尋ねたのも、彼を一目見るためだったのだろう?」

「彼の顔を見るためではない」

「では、何のために?」

「彼のズボンの膝を見るためだ」

「それで、何が見えたんだ?」

「私が予期していた通りのものをさ」

「では、舗道を叩いたのはなぜだ?」

「ワトソン君、今は観察の時であって、お喋りの時ではない。我々は敵地に潜入した斥候なのだ。サックス=コバーグ広場については、いくらか情報が得られた。今度は裏手を探ってみよう」

サックス=コバーグ広場の裏手にある通りは、まるで別世界だった。市中から北や西へと人や物を運ぶ大動脈であり、車道は絶え間ない商業の流れで埋め尽くされ、歩道もまた、行き交う人々の群れで黒ずんでいる。これほど壮麗な商店や事務所が、あの寂れた淀んだ広場の背後に建っているとは、にわかには信じがたい光景だった。

「さて」ホームズは角に立ち、家並みを一望しながら言った。「ここの建物の並びは、覚えておく必要がある。ロンドンの正確な地理を把握しておくのは、私の趣味でね。あれがモーティマーの煙草店、次が小さな新聞屋、コバーグ支店のシティ・アンド・サバーバン銀行、菜食主義者のレストラン、そしてマクファーレンの馬車製造所か。よし、向こうのブロックまで続いているな。さて、ワトソン君、これで下調べは終わりだ。あとは純粋な楽しみの時間としよう。サンドイッチとコーヒーで腹ごしらえをしたら、音楽の国へ旅立つのだ。そこには甘美と繊細と調和があり、赤毛の依頼人に悩まされることもない」

我が友は無類の音楽好きで、演奏家としてもかなりの腕を持つだけでなく、作曲の才能も並外れていた。その午後、彼は客席で恍惚とした表情で音楽に聴き入り、長い指をしなやかに動かしては拍子をとり、その微笑む横顔と夢見るような瞳には、あの怜悧で冷徹な探偵、シャーロック・ホームズの面影は微塵もなかった。彼の持つ二面性は、その不可思議な性格の中で交互に現れるのだった。極度の精密さと抜け目のなさは、時に詩的で瞑想的な気分への反動として現れるかのようだった。彼の気質は、気だるい無気力状態から、猛烈なエネルギーの発露へと大きく揺れ動いた。長椅子に身を沈めて書物に耽ったり、即興演奏に没頭したりした後にこそ、彼の推理力は直観の域にまで高まり、その思考の過程を知らぬ者には、彼がまるで超自然的な知識の持ち主であるかのように見えた。その午後、セント・ジェームズ・ホールで音楽に魂を奪われている彼の姿を見ながら、私は、彼がこれから狙いを定める獲物にとって、恐るべき時が迫っているのを感じずにはいられなかった。

「さて、君は家に戻るのだろう?」コンサートが終わると、彼が言った。

「ああ、その方がよさそうだ」

「私には、これから数時間を要する仕事が残っている。このコバーグ広場の一件は、由々しき事態だ」

「なぜ、そこまで重大だと?」

「かなり大掛かりな犯罪が計画されている。我々が間に合えば、阻止できる見込みはある。だが、今日は土曜日だということが、少々厄介でね。今夜、君の協力が必要になるかもしれん」

「何時に?」

「十時で十分だろう」

「では、十時にベーカー街へ行こう」

「それでいい。――それからワトソン君、一つ頼みがある。今夜は少々物騒なことになるやもしれん。念のため、君の軍用リボルバーを懐にしてきてくれたまえ」彼は手をひらりと振ると踵を返し、またたく間に雑踏の中へと消えていった。

自分をことさらに鈍感な人間だとは思いたくないが、シャーロック・ホームズと行動を共にしていると、いつも己の愚鈍さを痛感させられる羽目になる。彼と同じ話を聞き、同じものを見ているはずなのに、彼には出来事の全貌だけでなく、これから起きることまで見通せているかのようだ。一方の私には、すべてが支離滅裂で、奇怪な謎としか思えない。ケンジントンの自邸へ帰る道すがら、私はこの一日の出来事を反芻した。百科事典を書き写す赤毛の男の奇妙な物語から、サックス=コバーグ広場での調査、そしてホームズが残した謎めいた別れの言葉まで。今夜の探索とは一体何なのか。なぜ武装する必要があるのか。我々はどこへ向かい、何をしようというのか――。いくら考えを巡らせても、答えのかけらも見つからず、結局は夜を待つしかないと腹を括るしかなかった。

九時一五分に家を出て、公園を横切り、オックスフォード街を抜けてベーカー街へと向かった。ドアの前には二台のハンサム馬車が停まっており、建物の中からは複数の話し声が聞こえてくる。部屋へ入ると、ホームズが二人の男と熱心に言葉を交わしていた。一人は見覚えがあった。スコットランドヤードの制服に身を包んだ、ピーター・ジョーンズ警部だ。もう一人は長身痩躯で、陰気な顔つきをした男で、やけに艶のあるシルクハットと、見るからに格式ばったフロックコートが、その憂鬱さを一層引き立てていた。

「やあ、これで全員そろったな」ホームズはピーコートのボタンを留めながら、重そうな狩猟用の鞭を手にした。「ワトソン、スコットランドヤードのジョーンズ氏は知っているね? そしてこちらはメリーウェザー氏。今夜の我々の冒険に、同行していただくことになっている」

「また二人一組での猟ですな、先生」ジョーンズがしたり顔で言った。「こちらの友人は、獲物を追わせれば天下一品ですが、いざ追い詰めて仕留める段になると、やはり我々のような年季の入った猟犬が必要になるというわけですな」

「無駄足にならなければよいが」と、メリーウェザー氏は気乗りしない様子で呟いた。

「ホームズさんを信じて間違いありませんよ」警部は尊大に言った。「やり方が少々理論的で風変わりすぎるところはありますが、探偵に必要な資質は、誰よりもお持ちです。ショルトー事件やアグラの財宝の一件でも、公式の我々より正確な見立てをしたことが、一度ならずありましたからな」

「あなたがそうおっしゃるなら、結構ですがね」見知らぬ男は力なく応じた。「それにしても、今夜のカード遊びを諦めねばならんとは、残念でならん。二十七年間、土曜の夜のラバーを欠かしたことなど、一度もなかったというのに」

「今夜は、これまでになく高いレートの勝負ができますよ」シャーロック・ホームズは言った。「あなたにとっては三万ポンド、そしてジョーンズ警部、あなたにとっては追い続けてきた獲物そのものが賭け金となる」

「ジョン・クレイ、殺人、窃盗、偽造、詐欺の天才。まだ若輩ながら、この道では頂点に立つ男です。このロンドンで、奴の腕に手錠をかけることが私の年来の悲願でした。ジョン・クレイは傑物です。祖父は公爵家の出、本人もイートン校からオックスフォード大学へ進んだ。その頭脳も指先の技術も、まさに超一流。彼の犯行の痕跡は至る所に残されているというのに、決して本人の姿を捉えることができない。ある週はスコットランドで金庫を破り、次の週にはコーンウォールで孤児院の資金集めに奔走している。何年も奴を追ってきましたが、一度としてその姿を見たことがないのです」

「今夜、そのご紹介ができることを願っていますよ。私もジョン・クレイとは二、三度、知恵比べをしたことがあり、彼が裏社会の頂点に立つ男であることには、まったく同感です。さて、もう十時を過ぎました。そろそろ出発するとしましょう。お二人は最初のハンサムに。ワトソンと私は、後から参ります」

シャーロック・ホームズは長い道中、あまり口をきかず、午後に耳にした曲をハミングしながらキャブの座席に身を預けていた。私たちは果てしなく続くガス灯に照らされた迷路のような通りをガタガタ進み、やがてファリンドン・ストリートへと出た。

「もうすぐ着くよ」と、ホームズが言った。「このメリウェザーという男は銀行の重役で、個人的にもこの件に深い関心を持っている。ジョーンズも同行させたほうがいいと思ってな。あいつはまったくの間抜けだが、悪い奴じゃない。唯一の長所は、ブルドッグのように勇敢で、一度誰かに食らいついたらロブスターのようにしつこいところだ。さあ、到着した。彼らが待っているはずだ。」

私たちは、今朝見かけたのと同じ人通りの多い大通りに到着した。キャブを下車し、メリウェザー氏の案内で狭い路地を進み、彼が開けてくれた脇の扉から中へ入った。中には小さな廊下があり、その先には頑丈な鉄の扉があった。これも開けられ、螺旋状に曲がる石の階段を降りていくと、またしても重厚な扉が現れた。メリウェザー氏がランタンに火を灯し、今度は暗く、土の匂いがする通路を案内してくれた。三つ目の扉を開けると、巨大な地下室、あるいは貯蔵庫に出た。そこには周囲を取り囲むように木箱や大きな箱が積み上げられていた。

「上から襲われる心配はなさそうですね」と、ホームズはランタンを掲げて辺りを見回しながら言った。

「下からも大丈夫ですよ」と、メリウェザー氏は床に敷き詰められた石畳を杖で叩きながら答えた。「おや、これは驚いた。ずいぶん響く音がしますね」と、見上げて驚いた様子を見せた。

「もう少し静かにしていただけませんか」と、ホームズが厳しい口調で言った。「今ので今回の作戦が台無しになるところでした。どうか、そこの箱の上にでも腰掛けて、余計なことはなさらないでいただけますか?」

重々しい面持ちのメリウェザー氏は、すっかり気を悪くした顔で木箱の上に腰掛けた。一方ホームズは床に膝をつき、ランタンと拡大鏡を使って石の隙間を細かく調べ始めた。ほんの数秒で満足したらしく、すぐに立ち上がって拡大鏡をポケットにしまった。

「少なくともあと一時間は待たねばならない」と、ホームズが言った。「あいつらが動くのは、質屋さんが安心して床についた後だ。そのあとは一刻も無駄にしないだろう。仕事が早ければ逃走の時間が稼げるからな。さて、博士、あなたもお気づきだろうが、私たちは今、ロンドン有数の銀行のシティ支店の地下室にいる。メリウェザー氏は取締役会の会長であり、今この地下室にロンドンの凶悪犯が関心を寄せている理由を説明してくれるだろう。」

「フランスの金塊ですよ」と、メリウェザー氏がささやいた。「何度か、それを狙った犯行があるかもしれないとの警告を受けてきました。」

「フランスの金塊?」

「ええ。数ヶ月前、資金強化のためフランス銀行からナポレオン金貨を三万枚借り入れたのです。それがまだ一度も開封されず、地下室に保管されていることが知られてしまったんです。私が座っているこの箱には、鉛箔で包んだナポレオン金貨が二千枚入っています。今は通常の支店よりもるかに多くの金塊が備蓄されているため、我々取締役も不安を感じていました。」

「それはもっともですね」と、ホームズが言った。「それでは、そろそろ配置を決めましょう。恐らく一時間以内に事が動きます。その間、メリウェザーさん、ランタンに覆いをかけましょう。」

「暗闇の中で待つのですか?」

「申し訳ないが、そうなります。実はカードを持ってきて、四人いるし一勝負しようと思っていたのですが、状況が切迫していて灯りを点けておくわけにはいきません。まずは位置決めです。相手は大胆な連中。こちらが有利とはいえ、油断すれば危険です。私はこの箱の後ろに立つので、皆さんはその箱の陰に隠れてください。私が合図の光を出したら、一気に飛び出してください。万が一撃ってきたら、ワトソン、遠慮なく撃ち返してください。」

私はリボルバーをコックした状態で、隠れている木箱の上に置いた。ホームズはランタンの覆いを引き、私たちは完全な闇の中に置かれた。その闇は、私のこれまでの人生で経験したことのないほどの絶対的な暗闇だった。熱した金属の匂いだけが、ランタンがすぐにも点灯できる状態であることを示していた。待ち構える緊張で神経は高ぶり、急な暗闇と、地下室の冷たく湿った空気に気持ちが沈んだ。

「奴らの逃げ道は一つしかない」と、ホームズがささやいた。「それは家を通ってサックス=コバーグ・スクエアへ戻る道だ。ジョーンズ、君は例の件を済ませてくれたか?」

「正面玄関に警部と巡査二人を張り込ませてある。」

「これで抜かりはない。あとは黙って待つだけだ。」

なんと長く感じられたことか! 後から比べてみると実際はわずか一時間と四分の一だったのに、私には夜が明けるのではないかと思えるほど長く感じた。体は疲れ、こわばったが、少しでも動くのが怖くてじっとしていた。神経は極限まで張り詰め、同僚たちの穏やかな呼吸音だけでなく、ジョーンズの重く深い息づかいと銀行重役の細くため息交じりの呼吸まで聞き分けられるほどだった。身を潜めている箱の向こう、床の方を注視していると、突然、光のきらめきが目に入った。

最初は石の床に小さな不気味な火花のようなものが見えただけだった。それがやがて伸びて黄色い線となり、前触れも音もなく、石の間に隙間が開いたように思え、そこから手が現れた。白く、まるで女性のような手で、光の中心をまさぐっている。しばらくの間、その指をくねらせる手が床から突き出ていたが、突然消えて、また闇に包まれた。ただ一点、石の隙間だけがかすかに光っていた。

しかし、その消失は一瞬のことだった。バリッと裂けるような音とともに、広い白い石の一つが横倒しになり、四角い大きな穴が開き、そこからランタンの光が漏れてきた。穴の縁からは、きりりとした少年のような顔が様子をうかがい、両手を穴の端にかけて、肩まで、腰まで体を引き上げ、片膝を縁にのせた。次の瞬間には穴のそばに立ち、同じく小柄でしなやかなもう一人――顔色が悪く、非常に赤い髪の男――を引き上げていた。

「大丈夫だ。ノミと袋は持ったな? やばい、アーチー、飛び降りろ、俺が何とかする!」

シャーロック・ホームズが飛び出して侵入者の襟首をつかんだ。もう一人は穴へ逃げ込んだが、ジョーンズがスカートをつかんだらしく、布の裂ける音がした。光がリボルバーの銃口を照らしたが、ホームズの狩猟鞭が男の手首を叩き、ピストルは石の床にカチンと落ちた。

「無駄ですよ、ジョン・クレイ」と、ホームズが穏やかに言った。「もう逃げ場はありません。」

「ごもっとも」と、相手は驚くほど冷静に答えた。「仲間はうまく逃げたようだが、あなたが彼の上着の裾をつかんだのが見えましたよ。」

「扉のところには三人待機しています」と、ホームズ。

「なるほど。ずいぶん周到にやりましたね。敬意を表しますよ。」

「こちらこそ」と、ホームズが応じた。「赤毛連盟のアイデアは斬新で見事でした。」

「じきに仲間にも会えますよ」と、ジョーンズ。「あいつは僕より穴を降りるのが早い。ちょっと手錠を……」

「私に汚い手で触らないでいただきたい」と、捕らわれの男は、手錠をかけられながら言った。「私の家系には王族の血が流れています。私に話しかけるときは、必ず『サー』や『どうか』をお付けください。」

「わかりましたとも」と、ジョーンズが呆れたように鼻で笑いながら言う。「では、サー、どうか上へ上がってください。タクシーで殿下を警察署までお運びしますよ。」

「それは結構」と、ジョン・クレイは平然と答えた。私たち三人に大きく一礼すると、静かに刑事たちに連行されていった。

「本当にホームズさん」と、地下室から出る際、メリウェザー氏が言った。「銀行としては感謝の言葉もありません。これほど周到に、しかも見事に計画された銀行強盗未遂を防いでくださった方はかつてありません。」

「私もジョン・クレイ氏には私的にいくつか貸しがありましてね」と、ホームズ。「この件では多少の出費もありましたので、それは銀行に請求させていただきますが、それ以上に大いに満足です。何よりも、非常に特異な体験ができましたし、『赤毛連盟』の奇抜な顛末を聞くことができたのですから。」

「ワトソン、分かるだろう」と、ベイカー街の部屋で早朝、ウィスキー・ソーダのグラスを手にしながらホームズが説明した。「最初から明白だったろう。あの奇妙な『連盟』の広告や『百科事典』の写しの目的は、あのあまり聡明でない質屋を何時間も店から引き離すこと以外になかった。手の込んだ手段だが、むしろこれ以上の方法を思いつくのは難しい。赤毛という共犯者の特徴から、この方法を思いついたのだろう。週に4ポンドという餌で彼を釣り寄せたが、彼らにとっては数千ポンドがかかった計画だったのだから大した出費ではない。広告を出し、一人が臨時事務所を担当し、もう一人が応募を勧めて、毎朝確実に質屋を不在にさせた。助手が半給で働き始めたと聞いた時点で、何か強い動機があると確信したよ。」

「でも、その動機が何かはどうやって分かったんです?」

「もし家に女性がいたら、ただの下世話な色恋沙汰を疑っただろう。でも、それはあり得なかった。店は小規模で、家の中にこれほどの手間や出費に見合うものはない。なら、目当ては家の外だ。助手が写真好きで、よく地下室に消えることを思い出した。地下室――この絡まった糸の端はそこにあった。そこで助手について調べてみると、ロンドンでも最も冷静で大胆な犯罪者の一人だった。やつは地下で何かをしていた――数ヶ月も毎日何時間もかけて。目的は何か? 他の建物にトンネルを掘っている以外に考えられなかった。

そこまで推理した上で現場を訪れた。君を驚かせたが、舗道を杖で叩いたのは、地下室が前後どちらに伸びているか確かめたかったからだ。前方にはなかった。そこでベルを鳴らすと、案の定、助手が出てきた。これまで何度かやり合ったが、顔を直接見るのは初めてだった。顔はほとんど見ず、膝に注目した。君も気づいただろう、膝が擦り切れて、汚れて、しわくちゃだった。長時間の穴掘り作業の証拠だ。残る疑問は、何を掘っていたかだけだった。角を曲がると、シティ・アンド・サバーバン銀行が隣接しているのを見て、全ての謎が解けた。君が演奏会帰りに帰宅したあと、私はスコットランド・ヤードと銀行の取締役会長を訪ね、あとは君が見た通りだ。」

「今夜、彼らが実行することをどうして分かったのですか?」

「連盟事務所を閉じた時点で、もうジャベズ・ウィルスン氏の存在を気にする必要がなくなった――つまり、トンネルが完成した証しだ。でも、そのまま放置すれば発見されるかもしれないし、金塊が移される恐れもある。土曜日なら、逃走に二日間使えるから、彼らに最適の日だった。だから今夜だと思ったのさ。」

「見事な推理ですね」と私は心から感嘆した。「これだけ長い推理の鎖なのに、どの輪も確かにつながっている。」

「退屈しのぎになったよ」と、ホームズはあくびをしながら答えた。「まったく、また退屈が押し寄せてきた気がする。私の人生は、平凡という牢獄から抜け出そうとする長い努力の連続さ。こうした小さな難問が、それを助けてくれるんだ。」

「あなたは人類の恩人ですよ」と、私は言った。

ホームズは肩をすくめた。「まあ、少しは役に立っているのかもしれないね」と言った。「『人は無であり、作品こそが全てだ』と、ギュスターヴ・フローベールがジョルジュ・サンドに書き送ったように。」

第三の冒険 身元の謎

「ワトソン君」と、ベイカー街の下宿で火を挟んで座っているとき、シャーロック・ホームズが語りかけた。「人生というものは、人間の想像力が生み出すどんな物語よりも、はるかに奇妙で不可解なものだよ。現実に起こることを、物語として創作する勇気のある作家などまずいないだろう。もし窓から手を取り合って大空を舞い上がり、この大都会の屋根をそっと外して、中で繰り広げられている奇妙な出来事や偶然、策略、すれ違い、代々受け継がれる運命の鎖がどんな突飛な結果を生むのか覗き見たなら、型通りで先の見えるフィクションなど、たちまち色褪せてしまう。」

「それでも私は納得できません」と、私は答えた。「新聞に載る事件は、たいてい話が単純すぎて、下世話なものばかりです。警察の報告なんて、写実主義を極めているはずなのに、正直、魅力も芸術性も感じられません。」

「写実的な効果を出すには、ある程度の取捨選択と配慮が必要です」と、ホームズが言った。「警察の報告書にはそれがなく、判事の決まり文句ばかりに重点が置かれ、観察眼を持つ者にとって肝心な細部が軽視されている。世の中でいちばん不自然なものは、実は『ありふれたもの』なんだよ。」

私は微笑んで首を振った。「あなたの立場なら、そう思って当然でしょう。あなたは三大陸にまたがって、誰にも解決できない難事件の助言役ですから、普通では考えられない珍妙な事件にもよく出会う。でも――」私は床から朝刊を拾い上げた。「実際に確かめてみましょう。最初に目についた見出しは……『夫による妻への残虐行為』。半コラム分も記事がありますが、読まなくても筋書きは分かっています。どうせ他の女に酒、口論、暴力、あざ、同情的な妹か大家が出てくるのでしょう。一番下手な作家でもこれ以上単純には書けません。」

「君の例は、むしろ君の主張に不利だな」と、ホームズが新聞を手に取り、ざっと目を通して言う。「これはダンダス家の離婚事件だが、実は私もいくつか細かい点の調査を頼まれていた。夫は禁酒家で他の女性もなく、問題行動は『毎食後に入れ歯を外して妻に投げつけるようになった』ということだった。こんな行動、普通の作家の想像力にはまず浮かぶまい。ほら、スナッフをどうぞ、ワトソン君。今回の例は私の勝ちということで。」

ホームズは真ん中に大きなアメジストのはめ込まれた古風な金のスナッフボックスを差し出した。その豪華な品が、彼の日常の質素な暮らしぶりとあまりに対照的だったので、私は思わず口にした。

「ああ」と、ホームズ。「しばらく君に会っていなかったな。これはボヘミア国王からの贈り物だ。アイリーン・アドラーの件で力を貸したお礼さ。」

「その指輪は?」私はホームズの指に輝く見事な宝石に目をやった。

「オランダ王家からのものだ。だが、そちらの件はあまりに機微に富んでいて、君にも話せないんだ。君は私の小さな事件のいくつかを記録してくれたのに申し訳ないが。」

「今は何か事件を抱えているのですか?」私は興味津々で尋ねた。

「十件か十二件ほどあるが、どれも面白味に欠ける。重要ではあるが、興味深くはない。実際、観察や因果関係の鋭い分析が生きるのは、大事件よりも些細な出来事にこそ多い。大きな犯罪ほど、動機は単純で分かりやすいものだ。今抱えている中で唯一込み入っているのは、マルセイユから依頼されたものくらいだ。それ以外は特に目を引くものはない。だが、まもなくもっと面白い依頼が来るかもしれない。ちょうど今、私の依頼人が来るところだと見て間違いない。」

彼は椅子から立ち上がり、開け放たれたブラインドの間に立って、くすんだ中間色のロンドンの通りを見下ろしていた。私がその肩越しに覗くと、向かいの歩道に、大柄な女性が立っているのが見えた。首には重そうな毛皮のボアを巻き、広いつばの帽子には大きくカールした赤い羽根が、デヴォンシャー公爵夫人風に小粋に耳に傾けて飾られていた。その堂々たる装いの下から、彼女はおずおずと、ためらいがちに私たちの窓を見上げている。その身体は前後に揺れ、指先は落ち着きなく手袋のボタンをいじっていた。突然、水泳選手が岸を離れるときのように、彼女は思い切って道路を急ぎ足で渡り、私たちは玄関ベルの鋭い音を聞いた。

「私はあの症状を以前にも見たことがある」とホームズは煙草を暖炉に投げ入れながら言った。「歩道での逡巡は、いつも恋愛沙汰の証拠だ。相談したいのだが、あまりにも繊細な事柄かもしれないと迷っている。しかし、ここにもまた差異がある。女性が男性から本当にひどい仕打ちを受けた場合、もう逡巡はしないし、よくある症状はベルの針金が切れてしまうことだ。つまり今回の件は恋の悩みだが、怒りよりも困惑や悲しみが強いのだろう。だが本人が疑問を解消しにやって来るようだ。」

彼がそう語るや否や、ドアをノックする音がし、ボタン付き制服の少年が入ってきて「ミス・メアリー・サザーランドです」と告げた。その後ろにご本人が、小さな黒い制服姿の少年の背後で、まるで帆を一杯に張った商船の後ろに小さな水先案内船がいるかのごとく、どっしりとした姿で現れた。シャーロック・ホームズは、彼の持ち前の自然な礼儀正しさで彼女を迎え、ドアを閉めてから椅子に座るよう彼女を丁重に案内した。そして、彼特有の細部に目を光らせながらも、どこか上の空のような観察の仕方で彼女を見つめた。

「ご自身が近視でいらっしゃると、タイプライターの仕事は大変ではありませんか?」と彼は言った。

「最初はそうでした」と彼女は答えた。「でも今では、見なくてもキーがどこにあるかわかるんです。」すると突然、彼の言葉の意味に気づき、彼女は激しく身を震わせて顔を上げ、その大きな朗らかな顔に恐れと驚きの色が浮かんだ。「ホームズさん、私のことをご存知なんですね。でなければ、そんなことがわかるはずありません!」

「気にしないでください」とホームズは笑って言った。「それが私の商売ですから。もしかしたら、他の人が見落とすことを、見抜く訓練をしてきたのかもしれません。そうでなければ、なぜあなたは私に相談しに来たのです?」

「ホームズさん、私があなたのことを知ったのは、イセリッジ夫人からです。警察もみんなあきらめていた彼女のご主人を、あなたがすぐに見つけてくださったと。ああ、ホームズさん、私にもどうか同じことをしてください。私は裕福じゃありませんが、自分名義で年間百ポンドの収入があり、タイプライターの仕事で得る分も少しあります。そのすべてを差し上げても、ホズマー・エンジェル氏がどうなったか知りたいのです。」

「なぜそんなにも急いで私を訪ねて来たのですか?」とシャーロック・ホームズは、指先を合わせたまま、天井を見上げながら尋ねた。

再び、ミス・メアリー・サザーランドのやや茫然とした顔に驚きの色が浮かんだ。「ええ、私は勢いよく家を飛び出しました。だって、ウィンディバンクさん――つまり私の父が、あまりにも軽くこの件を受け流すのを見て腹が立ったんです。彼は警察にも行かず、あなたにも行こうとしませんでした。結局、何もしようとしないし、ずっと『何も問題はない』と言い張るので、私は腹が立って、服を着てすぐあなたのもとへ来たんです。」

「お父様――いや、違う名字ですから、義父ですね」とホームズ。

「ええ、義父です。私は父と呼びますけど、変ですよね。だって、彼は私より五歳と二か月しか年上じゃないんです。」

「お母様はご健在ですか?」

「ええ、元気です。父が亡くなってすぐにあんなに早く再婚したときは、私は不満でした。しかも、母より十五歳近くも若い男性と。父はトッテナム・コート・ロードで配管工をしていて、立派な商売を残して亡くなりました。その商売は母と工場長のハーディさんとで続けていたんですが、ウィンディバンクさんが来てからは、彼がワインの行商で偉そうにしていたので、母に商売を売らせてしまいました。営業権と利権で4700ポンドを手に入れましたが、生きていた父ならもっと取れたはずです。」

私は、シャーロック・ホームズがこの取りとめのない話に苛立つのではと予想していたが、彼は逆に、極めて集中した注意で聞いていた。

「あなた自身の小さな収入は、その商売からですか?」

「いいえ、全く別です。オークランドの叔父のネッドが私に残してくれたものです。ニュージーランドの株で、年利4.5パーセントです。2500ポンドありましたが、利子しか手を付けられません。」

「非常に興味深いですね」とホームズ。「年百ポンドもの大金を手にされ、さらにご自身の稼ぎもあるわけですから、きっと旅行もされたり、色々ご自分の好きなことを楽しんでいらっしゃるでしょう。独身女性なら年に60ポンドもあれば十分暮らせると私は思います。」

「ホームズさん、私はそんなに要りません。でも、家にいる限りは家族の負担になりたくないので、私の収入は滞在中だけ彼らが使っています。もちろん、それは一時的なことです。ウィンディバンクさんが私の利子を毎四半期ごとに受け取って母に渡し、私はタイプライターの稼ぎで十分やっていけます。1枚2ペンスで、1日に15枚から20枚は打てます。」

「あなたのご事情はよくわかりました」とホームズ。「こちらは私の友人ワトソン博士です。私と同じように、何でもご自由にお話しください。さて、ホズマー・エンジェル氏とのご関係を詳しくお聞かせください。」

ミス・サザーランドの顔が赤らんで、緊張した様子で上着のフリンジをいじった。「最初に彼に会ったのは、ガス工組合の舞踏会でした。父が生きていたころは毎年チケットを送ってくれて、亡くなった後も母に送ってきてくれたんです。でもウィンディバンクさんは行きたがらなかったし、私たちがどこかに出かけるのがいつも嫌いでした。日曜学校の催しでさえ怒るくらいで。でも、その時はどうしても行きたくて、押し切ったんです。だって、父の友人たちばかり集まるのですから。服がないとも言われましたが、紫色のベルベットの服が箪笥にしまったままでした。それでも彼は仕事でフランスに行くことになり、結局、母と私、そして元工場長のハーディさんと一緒に行き、そこでホズマー・エンジェル氏に出会ったのです。」

「ウィンディバンクさんがフランスから戻った時、とても怒ったのでは?」とホームズ。

「いえ、とても寛大でした。覚えているのは、笑って肩をすくめて『女性には何を言っても無駄だ』と言ったことです。」

「なるほど。つまり、そのガス工組合の舞踏会で、ホズマー・エンジェル氏という紳士に出会ったのですね。」

「はい、その夜に出会い、翌日彼が無事帰宅したか確かめに訪れ、それから二度散歩に出かけました。でもその後、父が戻ってきて、ホズマー・エンジェル氏はもう家に来られなくなりました。」

「そうですか?」

「ええ、ご存知の通り父はそういうことを嫌っていました。客を招くのも嫌がり、女は家庭の中で幸せにすべきだと言っていたんです。でも私が母に言っていたのは、女には自分の輪が必要だということ。でも、私はまだ自分の輪がなかった。」

「ホズマー・エンジェル氏は、あなたに会いに来ようとしなかったんですか?」

「父が一週間後に再びフランスへ行く予定だったので、ホズマーはそれまで会うのは控えた方がいいと手紙で言ってきました。その間は毎日手紙をくれました。朝、私が手紙を受け取るので父に気づかれませんでした。」

「その時点で婚約されていたのですか?」

「はい、ホームズさん。最初の散歩の後で婚約しました。ホズマー――エンジェル氏はレドンホール・ストリートにある会社の出納係でした――」

「どんな会社ですか?」

「それが一番困るところで、わかりません。」

「では、どこに住んでいたのですか?」

「会社の建物内で寝泊まりしていました。」

「住所はご存知ありませんか?」

「レドンホール・ストリートしか分かりません。」

「手紙の宛先はどうしていました?」

「レドンホール・ストリートの郵便局留めにしていました。もし会社に送ると、他の事務員に女性から手紙が来たとからかわれる、と言うので、私もタイプライターで書いて送りましょうかと申し出ましたが、彼はそれを嫌がりました。『自筆でないと、まるで機械が二人の間に入るみたいで嫌だ』と。それだけ私を大切に思ってくれていたんです、ホームズさん。些細なことまで気を配ってくれました。」

「非常に示唆的ですね」とホームズ。「私も常々小さなことが最も重要だと思っています。他にも何か些細な特徴を思い出せますか?」

「ホズマー・エンジェル氏はとても内気な方でした。昼間よりも夕方に歩く方を好み、目立つのが嫌いだと言っていました。控えめで紳士的で、声も優しかったです。若い頃に扁桃腺炎とリンパ腺が腫れたことがあり、それで喉が弱く、小声でためらいがちに話す癖が残ったそうです。服装もいつもきちんとしていて、地味でしたが、目が私と同じように弱いので、眩しさを避けるため色付きの眼鏡をかけていました。」

「それで、あなたの義父ウィンディバンクさんが再びフランスへ行った時、何が起きましたか?」

「ホズマー・エンジェル氏が再び家に来て、父が戻る前に結婚しようと提案しました。とても真剣で、何があっても彼に誠実でいると聖書に手を置いて誓わせました。母もそれは当然だと言い、彼をとても気に入っていて、私以上に好意的でした。すぐに結婚する話になった時、私は父のことが気になり始めましたが、二人とも『父のことは気にしなくていい、後で説明する』と言い、母も『自分がうまく取りなすから』と言いました。私はそれが少しおかしいと思いました。義父とはいえ、数歳しか違わない人に許可を求めるのも変でしたが、こそこそするのは嫌だったので、会社のフランス支店があるボルドーの父に手紙を出しました。ところが、その手紙は結婚式当日の朝、差出人不明で戻ってきてしまいました。」

「つまり、届かなかったのですね?」

「はい、父はその直前にイギリスに発っていました。」

「それは残念でした。結婚式は金曜日に予定されていたのですね。教会で?」

「はい、ホームズさん。とても静かに、セント・セイヴィア教会で、その後はセント・パンクラス・ホテルで朝食の予定でした。ホズマーが馬車で迎えに来てくれたのですが、私たち二人だったので私と母を馬車に乗せて、自分はもう一台の四輪馬車に乗りました。それが通りの唯一の他の馬車でした。私たちは先に教会に着き、四輪馬車が到着するのを待っていましたが、ホズマーは降りてこなかったんです。御者が降りて確認したのですが、誰もいなかった! 御者も自分の目で彼が確かに乗ったのを見ていたので、何が起きたのが見当がつかないと言っていました。あれが先週の金曜日です、ホームズさん。その後、彼がどうなったのか、何の手がかりも得られていません。」

「あなたは非常にひどい扱いを受けたようですね」とホームズ。

「そんなことありません! 彼はそんなことをするほど悪い人じゃありません。朝からずっと、何があっても誠実に、と言い続けていましたし、万一何か予想外のことが起きて私たちが離れることになっても、私は約束を守り続けるようにと。それが結婚式の朝としては奇妙な話でしたが、今となっては意味があると思います。」

「確かにそうです。あなたは、予想もしなかった災難が彼に起きたと考えているのですね?」

「はい、ホームズさん。彼は何か危険を予期していたのだと思います。でなければ、あんな話をするはずありません。」

「ですが、何が起きたのか、見当もつきませんか?」

「全くありません。」

「もう一つ質問です。お母様はこの件をどう受け止められましたか?」

「怒って『この話は二度としないで』と言われました。」

「お父様には? お話ししましたか?」

「はい。父も私と同じで、何か事件が起きたのだろう、またホズマーから連絡があると思っていました。父が言うには『誰がわざわざあなたを教会まで連れてきて、そこで放り出すものか』と。もし、私からお金を借りていたり、結婚して財産を手に入れていたなら話は別ですが、ホズマーはお金に関してとても独立していて、私のお金には一切触れませんでした。それなのに何が起きたのか、なぜ手紙も書けないのか、考えると頭がおかしくなりそうで、一睡もできません。」彼女はマフから小さなハンカチを取り出し、激しく泣き始めた。

「お引き受けしましょう」とホームズは立ち上がって言った。「きっと何かしらの結論にたどり着けるでしょう。この重荷は私に任せ、どうかこれ以上ご心配なさらないように。何より、ホズマー・エンジェル氏のことは、彼があなたの人生から消えたように、記憶からも消すようお努めください。」

「もう会えないとお思いですか?」

「残念ながら、そう思います。」

「では、彼に何があったのでしょう?」

「その点は私にお任せください。彼の正確な特徴と、もし差し支えなければ彼からの手紙をお借りしたいのです。」

「先週のクロニクル紙に彼の広告を出しました。これがその切り抜きと、彼からの手紙が四通あります。」

「ありがとうございます。ご住所は?」

「カンバーウェル、ライオン・プレイス31番地です。」

「ホズマー氏の住所は知らない、と。お父様の勤務先は?」

「フェンチャーチ・ストリートの大手クラレット(赤ワイン)輸入業者、ウエストハウス&マーバンクに勤務しています。」

「ありがとう。よく事情が分かりました。書類はこちらでお預かりします。私の助言を思い出し、この件はもう忘れるようにしてください。」

「ご親切にありがとうございます、ホームズさん。でも私はホズマーに誠実でありたいのです。彼が戻ってきた時、私はずっと待っています。」

馬鹿げたほど派手な帽子とぼんやりした顔立ちにもかかわらず、この訪問者の素朴な信念には、私たちも思わず敬意を抱かずにいられなかった。彼女は小さな書類の束をテーブルに置き、呼び出しがあればまた来ると約束して帰っていった。

シャーロック・ホームズは数分間、指先を合わせたまま、足を前に投げ出し、天井を見上げて黙っていた。そして、ラックから年季の入ったオイル染みのクレイパイプを取り出し、火をつけて椅子にもたれ、濃い青い煙を渦巻かせながら、無限の倦怠の表情を浮かべた。

「あの娘は実に興味深い研究対象だった」と彼は言った。「彼女自身が問題よりもずっと興味深かったよ。ちなみに、彼女の悩み自体はありふれたものだ。私の索引を調べれば、アンドーヴァーの77年、それに昨年ハーグで似たような事件がある。しかし、この古い型の話にも、私にとって新しい点が二、三あった。しかし、当の彼女自身が何より示唆に富んでいた。」

「あなたは、私にはまったく分からなかった多くのことを彼女から読み取ったようですね」と私は言った。

「見えなかったのではなく、気づかなかっただけだよ、ワトソン。どこを見るべきか知らないと、本当に重要なことを見逃すものだ。私はどうしても君に、袖の重要性や、親指の爪の意味、靴紐一本で人生が変わることを理解させられない。さて、君はあの女性の外見から何を読み取った? 説明してみてくれ。」

「ええと、灰色がかった広いつばのストローハットに、レンガ色の羽根。上着は黒で、黒いビーズが縫い込まれ、黒いジェットの小さな飾りのフリンジがありました。ドレスはコーヒー色よりも少し濃い茶色で、首元と袖に紫色のベルベットがあしらわれていました。手袋は灰色がかった色で、右人差し指が擦り切れていました。靴は見ませんでした。小さな丸い金のイヤリングを垂らしていて、いかにも庶民的で気楽な、でもそこそこ暮らし向きは良さそうな印象でした。」

シャーロック・ホームズは静かに手を打ち、くすくすと笑った。

「本当に、ワトソン、君は驚くほど進歩しているよ。実に見事だった。確かに、肝心なことはすべて見落としているが、手法には辿り着いたし、色彩を見る目も鋭い。だが、決して全体的な印象に頼ってはいけない。細部に集中するんだ。私はまず最初に、女性の場合は袖を見る。男性の場合はズボンの膝を見るのが良い。さて、君も見た通り、この女性の袖にはビロードが使われていたが、これは痕跡を残しやすい非常に便利な素材だ。手首の少し上、タイプライターが机に押し付けられる所に二重の線がはっきりと残っていた。手動式のミシンでも似た跡が残るが、それは左腕の親指から遠い側、つまり幅の広い部分を横断するのではなく、特定の部分だけに出る。だが今回は違う。それから顔に目をやると、鼻の両脇にピンネズの跡があったので、近視とタイプライターについて言及したら、ずいぶん驚いた様子だったね。」

「僕も驚いたよ。」

「しかし、これはごく当たり前のことだ。さらに靴に目をやると、見かけは似ているが実は違う靴を履いていた。一方には飾りのついたトウキャップ、もう一方は無地。そして片方は五つあるボタンのうち下の二つだけ留めてあり、もう一方は一番上・三番目・五番目のボタンが留まっている。きちんとした身なりの若い女性が、家を出る際にこんなふうに違う靴を半分しか留めずに出てきたということは、急いで家を出たという推論は難しくない。」

「他には?」私は興味津々で尋ねた。友人の鋭い推理にはいつも心を奪われるのだ。

「それと、彼女は家を出る前、完全に身支度を整えた後で手紙を書いたことに気づいた。君は右手の手袋の人差し指が破れていたのは見たが、手袋と指の両方がスミレ色のインクで染まっていたのは見落としたようだ。急いで書こうとしてペンを深く浸けすぎたのだろう。今朝のことに違いない、でなければ指にこんなにはっきり跡は残らない。まあ、どれも初歩的な観察だが、さて仕事に戻ろう、ワトソン。ホズマー・エンジェル氏の広告記事を読んでくれないか?」

私は小さな印刷物を明かりにかざした。「行方不明 14日朝、ホズマー・エンジェル氏。身長約5フィート7インチ、がっしりした体格、黄味がかった顔色、黒髪、中央が少し禿げ、黒くてふさふさしたもみあげと口髭、色付き眼鏡、やや舌足らずな話し方。最後に目撃された際の服装は、シルクの縁取りの黒いフロックコート、黒いベスト、金のアルバートチェーン、グレイのハリスツイードのズボン、ゴムサイドのブーツに茶色のゲートル。リーデンホール・ストリートの事務所に勤務していたことが知られている。情報を……」などなど。

「それで十分だ」とホームズは言い、手紙に目を通しながら続けた。「手紙の内容はごくありふれたものだ。ホズマー・エンジェル氏について分かる手掛かりは、バルザックの引用が一度あることくらい。ただし、君も気づくだろう、非常に注目すべき点が一つある。」

「全部タイプで打たれているね」と私は言った。

「それだけじゃない。署名までタイプだ。下のきちんとした『ホズマー・エンジェル』を見てごらん。日付はあるが、宛名はリーデンホール・ストリートだけで曖昧だ。署名がタイプというのは非常に示唆的だ――いや、決定的と言ってもいい。」

「どうして?」

「君には分からないかね? これが事件にどう関わるか。」

「さっぱりだ、もしその理由が、後で婚約不履行で訴えられた時に署名を否認できるように、ということくらいしか思いつかない。」

「いや、それがポイントじゃない。しかし、この件は二通の手紙を出せば決着がつく。一通はシティのある会社宛て、もう一通は例の若い女性の義父、ジェームズ・ウィンディバンク氏宛てで、明日夕方六時にここに来てもらえるか尋ねる内容だ。身内の男性と話すのが一番だからね。さて、ワトソン、返事が来るまでは何もできない。しばらくこの謎は棚上げにしておこう。」

私はこれまでにも友人の鋭い推理力と驚異的な行動力を幾度となく実感してきたので、彼がこの奇妙な事件に余裕を見せているのも、きっと確信を持つだけの根拠があるに違いないと感じていた。唯一、彼が失敗したのはボヘミア王とアイリーン・アドラーの写真事件だけだった。しかし『四つの署名』の怪事件や『緋色の研究』の異様な事件を思い返せば、彼が解けない謎はまずあり得ないだろうと思った。

そのとき私は彼のもとを離れた。ホームズは黒いクレイパイプをくゆらせながら、次に会うときには必ずミス・メアリー・サザーランドの行方不明の花婿の正体に繋がる全ての手掛かりを握っているだろうと、私は確信していた。

当時、私自身も非常に重大な職務上の案件を抱えており、その翌日は一日中、患者の枕元にかかりきりだった。ようやく六時近くに手が空き、急いでハンサムキャブに飛び乗り、ベーカー街へ向かった。謎の幕切れに間に合うかどうか、半ば不安だった。だが、シャーロック・ホームズは一人きりで、長身の痩せた身体を椅子の奥に丸め、うたた寝していた。薬品の瓶と試験管がずらりと並び、塩酸のツンとした匂いが漂っていたので、彼が一日中、大好きな化学実験に没頭していたのがわかった。

「で、解決したのかい?」と私は部屋に入って尋ねた。

「ああ。バリウムの亜硫酸塩だった。」

「いやいや、謎の方だ!」私が叫ぶと、

「ああ、そっちか。てっきり今調べていた塩の話かと。だが、昨日も言った通り、実のところ事件に謎などなかった。ただし細部にはいくつか興味深い点がある。唯一の難点は、あのろくでなしに適用できる法律がなさそうなことだ。」

「で、結局誰で、何のためにミス・サザーランドを捨てたんだ?」

私がそう尋ねた途端、ホームズが口を開くより早く、廊下で重い足音とドアを叩く音が聞こえた。

「ミスの義父、ジェームズ・ウィンディバンク氏だ」とホームズ。「彼から六時に来ると手紙があった。どうぞ!」

入ってきた男は、がっしりした中肉の三十歳ほど、髭はなく、黄味がかった肌、愛想の良い調子で、驚くほど鋭い灰色の目をしていた。私たち一人一人に探るような視線を投げ、光沢のあるシルクハットを脇台に置き、軽く会釈して椅子に腰を下ろした。

「こんばんは、ジェームズ・ウィンディバンクさん」とホームズ。「このタイプ打ちの手紙はあなたですね、六時に約束をされた。」

「はい、少し遅れてしまいましたが、何分自分の都合で動ける身ではありませんので。ミス・サザーランドがこのようなことでお手を煩わせて申し訳ない。家の恥を他人に晒すのは本意ではありませんでしたが、あの子はご覧の通り非常に興奮しやすく衝動的で、一度決めたことはなかなか諦めません。警察と関係ない方ならまだ良いのですが、家の不幸が世間に広まるのは気持ちの良いことではありません。それに、こんなことに費用をかけるのは無駄ですし、ホズマー・エンジェル氏を見つけることなんてできるわけがありませんでしょう?」

「いえ、むしろ私は必ずホズマー・エンジェル氏を見つけ出せると確信しています」とホームズは静かに言った。

ウィンディバンク氏は激しく体を震わせ、手袋を落とした。「それは嬉しいお話ですね。」

「興味深いことですが」とホームズは続けた。「タイプライターにも人の筆跡同様、それぞれ独自の個性があります。新品でない限り、同じ書きぶりのものは一つとしてありません。一部の文字は他より早く摩耗し、片側だけ削れるものもある。ウィンディバンクさん、あなたのこの手紙では、どの文字にも『e』に少し滲みが出ており、『r』のしっぽが欠けています。これ以外にも十四の特徴があるのですが、とりあえず目立つのはその二つです。」

「会社ではすべてその機械でやり取りしていますから、摩耗しているのは確かです」と訪問者は、鋭い目つきでホームズを見つめながら答えた。

「では、実に興味深い実験をお見せしましょう、ウィンディバンクさん」とホームズは続けた。「私はそのうち、タイプライターと犯罪の関係について小論を書いてみようと思っています。四通、行方不明の男から来たという手紙がありますが、すべてタイプ打ちです。どれも『e』は滲み、『r』はしっぽがない。そして、もしこの拡大レンズでご覧になれば、他の十四の特徴も同じであることが分かります。」

ウィンディバンク氏は椅子から跳ね上がり、帽子を取った。「こんな馬鹿げた話に付き合っている暇はありませんよ、ホームズさん。もし犯人が捕まったら教えてください。」

「もちろんです」とホームズは言い、さっと歩み寄ってドアに鍵をかけた。「では今、捕まえたことをお知らせしましょう!」

「な、何だって! どこで?」ウィンディバンク氏は唇まで真っ白になり、罠にかかった鼠のように周囲を見回した。

「そんなことは許されませんよ、本当に」とホームズは穏やかに言った。「逃げ道はありません、ウィンディバンクさん。あまりにも見え透いた筋書きですし、こんな簡単な問題を私が解けるはずがないと言ったあなたのお世辞は、まったくいただけません。さあ、お掛けになって、ゆっくり話しましょう。」

訪問者は椅子に崩れ落ち、顔面蒼白、額に汗を浮かべていた。「法に触れることじゃない……」彼はうわずった声で言った。

「私もそれが残念だ。しかしウィンディバンクさん、あなただけの話としても、これは私の前に現れた中でも最も卑劣で冷酷な仕打ちだった。では、一連の経緯をざっと説明しますから、間違いがあれば訂正してください。」

男はうなだれて椅子にうずくまり、すっかり打ちのめされた様子だった。ホームズは足を暖炉の縁に乗せ、ポケットに手を突っ込んだまま、半ば独り言のように語り始めた。

「この男は自分よりずっと年上の女性と金目当てで結婚した。そして、その娘が同居している間は娘の金も自由に使っていた。二人の暮らしぶりにしてはかなりの額で、これを失えば大きな違いになる。だから失うまいと努力した。娘は性格も容姿も良く、ちょっとした収入もあり、いずれ結婚するだろうと思われた。彼女が結婚すれば年百ポンドの収入がなくなる。そこで義父はどうしたか? 彼女を家に引き留めて、同年代の人との付き合いを禁じた。しかしそれも長くはもたず、娘は権利を主張し、ついにある舞踏会へ行くと宣言した。そこで義父は頭は切れるが心は冷たい策を思いついた。妻と共謀し、色付き眼鏡でもみあげと口髭で顔を隠し、声も変え、近眼の娘の目をごまかし、ホズマー・エンジェル氏になりすまして自ら求婚を始めたのだ。」

「最初はただの冗談のつもりだったんです……」と訪問者はうめいた。「まさかあそこまで夢中になるとは。」

「そうでしょう。しかし娘はすっかり夢中になり、自分の義父がフランスへ行ったと思い込んでいたので、裏切りを疑う気配もなかった。相手の熱烈な態度に心を奪われ、母親も盛んに褒めそやしたので効果は増した。そしてホズマー・エンジェル氏は度々訪ねてくるようになり、一層本気らしくふるまった。こうして会合と婚約が成立し、他の男性へ心が向かうのを防いだ。だが、いつまでもごまかし続けることはできない。フランス行きという嘘も面倒だ。いっそ劇的な形で終わらせ、娘の心に永遠に刻み込み、長く他の求婚者が現れないようにするしかない。だからあの聖書にかけた忠誠の誓い、そして式当日の朝何かが起こるかもしれないという示唆があったのだ。ジェームズ・ウィンディバンクは、ミス・サザーランドをホズマー・エンジェルに縛り付け、その運命を不明にすることで、少なくとも十年は彼女が他の男性と結婚しないでいることを狙った。教会の扉まで彼女を連れて行き、そこで古典的な手口――四輪馬車の一方のドアから乗って他方から消える――で跡形もなく姿を消した。これが事件の全容でしょう、ウィンディバンクさん!」

ホームズの話の間に、訪問者は次第に自信を取り戻し、今や氷のような冷笑を浮かべて立ち上がった。

「そうかもしれませんし、そうでないかもしれませんね、ホームズさん。でもあなたほど鋭いなら、今この状況こそ法を犯しているのはあなたで、私ではないと気付くべきです。私は最初から何も違法なことはしていませんが、あなたがドアに鍵をかけ続ける限りは、あなた自身が暴行・監禁で訴えられますよ。」

「おっしゃる通り、法には触れません」とホームズは言いながらドアを解錠して開け放った。「しかし、これほど罰を受けるべき男はいない。娘さんに兄弟や友人がいたら、鞭であなたの背を打つべきだ。いや……」と、男の冷笑を見て顔を赤くし、「本来なら依頼人のためにやることではないが、ここに乗馬鞭があるし、自分へのご褒美に――」ホームズが素早く鞭へ歩み寄ろうとしたその時、階段を駆け下りる騒音、玄関のドアが激しく閉まる音が響き、窓からジェームズ・ウィンディバンク氏が全速力で通りを走り去っていくのが見えた。

「あれほど冷血な悪党も珍しい!」とホームズは笑いながら椅子に身を沈めた。「あの男は、今後どんどん罪を重ね、最後には絞首台行きだろう。まあ、この事件もいくつか興味深い点があった。」

「推理の過程がまだ全部分かりません」と私は言った。

「まず最初から、ホズマー・エンジェル氏が奇妙な行動を取るのには、何か強い動機があると明らかだった。そして事件で唯一利益を得たのは義父だけだった。二人の男が一緒に現れることはなく、一方がいない時にもう一方が現れるのも示唆的だった。色付き眼鏡と変な声、ふさふさした髭も、すべて変装を示していた。署名までタイプしたのは、彼の筆跡が娘にとってあまりにも馴染み深いもので、少しでも見せれば気付かれてしまうからだ。これら一つ一つの事実と、その他の細かい点が全て同じ方向を指していた。」

「それをどう裏付けたのですか?」

「相手を特定すれば、確証を得るのは簡単さ。男の勤務先は分かっていた。広告記事の特徴から、変装によるもの――髭・眼鏡・声――を排除し、会社に照会した。予想通り、特徴が一致する社員はジェームズ・ウィンディバンクだけだった。タイプライターの癖も既に見抜いていたから、会社の住所に手紙を出し、ここに来てくれと依頼した。返事もやはりタイプ打ちで、同じ特徴があった。さらにフェンチャーチ・ストリートのウェストハウス&マーバンク社からも、特徴がウィンディバンクに一致するという返事が届いた。ヴォワラ・トゥ!」

「では、ミス・サザーランドには?」

「話しても信じないだろうね。ペルシャの古い言葉を思い出すよ――『虎の子を奪う者にも危険あり、女の迷妄を奪う者にも危険あり』。ハーフィズもホラティウスに劣らぬ人生観を持っている。」

第四話 ボスコム谷の謎

私たち夫婦はある朝、朝食をとっていた。そこへメイドが電報を持ってきた。それはシャーロック・ホームズからで、こう書かれていた。

「二日ほど都合がつきますか? ボスコム渓谷の惨劇に関して西イングランドから至急電報が入りました。一緒に来てくだされば幸いです。空気も景色も申し分なし。11時15分発パディントン駅を出発。」

「どう思う?」と妻が私に問いかけた。「行くの?」

「正直、何と言っていいか……今けっこう予定が詰まっているんだ。」

「アンスラスターならあなたの仕事を代わってくれるわ。最近ちょっと顔色も良くないし、気分転換にもなると思う。それに、あなたはいつもホームズ氏の事件に興味津々でしょう?」

「確かに、彼の事件のおかげで得たものを思えば、興味を持たない方が恩知らずだろうね。」私は答えた。「でも、行くならすぐに荷造りしないと、あと30分しかない。」

アフガニスタンでの野営生活の経験が、少なくとも私を素早く準備のできる旅行者にしてくれた。荷物も少なく簡素なもので済む。言われた時間より早く、私は鞄を持ってタクシーに乗り込み、パディントン駅へと向かった。プラットフォームには、長身でやせぎすなホームズが、灰色の長い旅行用マントとぴったりした布製の帽子でさらにその体格を強調しながら、行き来しているのが見えた。

「本当に来てくれてありがたいよ、ワトソン。」と彼は言った。「信頼できる誰かが一緒にいるというのは、私には大きな違いがある。地元の助けというのは、たいていまるで役に立たないか、偏っているものだからね。君が二つの隅の席を確保してくれれば、私が切符を取ってくる。」

客車は私たちだけだったが、ホームズが持ち込んだ大量の書類が散乱していた。その山を彼は漁ったり読んだり、時にメモを取り、考え込んだりしながら、レディングを過ぎるまで過ごした。やがて彼はそれらを一つにまとめて巨大な紙の塊を作り、網棚に放り上げた。

「事件のことは何か聞いているかい?」と彼が尋ねた。

「いや、何も。ここ数日新聞も見ていない。」

「ロンドンの新聞でも詳しくは出ていない。私は最近の新聞を全部見て、概要を把握したのだが、どうやらこれは、ひどく難しい単純な事件の一つのようだ。」

「それは逆説的だね。」

「だが、これはまさに真実だ。奇抜さは常に手がかりになる。事件が無個性でありふれているほど、真相を突き止めるのは難しい。この事件では、しかし殺された男の息子に対してかなり重大な容疑がかかっている。」

「つまり殺人事件なんだね?」

「推測の域を出ないが、そうみなされている。私は直接見てみるまでは何も決めつけたくない。今わかる範囲で状況を簡単に説明しよう。

ボスコム渓谷は、ヘリフォードシャーのロスから遠くない田園地帯だ。その土地で最大の地主はジョン・ターナー氏で、オーストラリアで財を成し、数年前に帰国した人物だ。彼が持つ農場の一つ、ヘザリー農場はチャールズ・マッカーシー氏に貸していた。彼もまた元オーストラリア在住者だった。二人は植民地時代からの知り合いで、帰国後はできるだけ近くに住むのも自然な成り行きだったらしい。ターナー氏の方が裕福だったので、マッカーシー氏はその借家人となったが、関係は対等で、しばしば一緒にいたそうだ。マッカーシーには18歳の息子が一人、ターナーには同い年の娘が一人いるが、どちらも妻は亡くなっている。二家族とも周囲のイギリス人家庭との交流を避け、隠遁生活をしていたが、マッカーシー親子はスポーツ好きで、近所の競馬にもよく顔を出していた。マッカーシー家には召使いが男一人、女一人。ターナー家には少なくとも六人はいたらしい。家族構成はこんなところだ。さて、事実関係に移ろう。

6月3日、つまり月曜のこと、マッカーシー氏は午後3時ごろヘザリー農場を出て、ボスコム池へ向かった。そこは渓谷を流れる小川が広がってできた小さな湖だ。彼は午前中、召使いの男とロスへ出かけており、男には「3時に重要な約束がある」と急ぐよう伝えていた。その約束から彼は二度と生きて戻らなかった。

ヘザリー農場からボスコム池までは四分の一マイルで、途中、二人の人物が彼を見ている。一人は名も知られていない老女、もう一人はターナー家の猟場番ウィリアム・クラウダーだ。両名とも、マッカーシー氏は一人で歩いていたと証言している。猟場番によれば、マッカーシー氏が通り過ぎて数分後、息子のジェームズ・マッカーシーが銃を持って同じ方向へ行くのを見たそうだ。父親はまだ視界にあり、息子はその後を追っているように見えたという。猟場番はそのことを気に留めなかったが、その夜事件が起きたと知って初めて思い出した。

その後、猟場番ウィリアム・クラウダーが二人を見失った後にも、マッカーシー親子の姿を見た者がいた。ボスコム池の周囲は木が茂り、縁には草とアシが生えている。ボスコム渓谷の屋敷の門番の娘、14歳のペイシェンス・モランが森で花を摘んでいた。彼女は林の端、湖のそばでマッカーシー親子が激しい口論をしているのを見たと証言している。父親が非常にきつい言葉で息子を叱咤し、息子は父を殴ろうと手を振り上げたのを目撃した。暴力的な雰囲気に怖くなって逃げ出し、家に帰ると母に「二人が池のそばでけんかしていた。きっと殴り合いになるわ」と告げた。言い終わらぬうちに、若いマッカーシー氏が息を切らして門番の家に駆け込んできた。「父が森で死んでいるのを見つけた、助けてくれ」と頼んだのだ。彼はひどく動転しており、銃も帽子も持っていなかった。右手と袖には新しい血の跡が見えた。皆で現場に向かうと、池のそばの草で父親の遺体が横たわっていた。頭部は何度も重く鈍いもので殴られ、ひどく損傷していた。その傷は、付近に落ちていた息子の銃の台尻でつけられた可能性が高い。こうした状況から、若いマッカーシー氏は即座に逮捕され、火曜日の検死審問では「故意による殺人」と評決され、水曜日にはロスの治安判事に引き渡され、次回の大陪審にかけられることとなった。これが検死審問と警察裁判で明らかになった主な事実だ。」

「これ以上有罪を示す証拠は想像できないな」と私は言った。「状況証拠が犯人を指し示すなら、今度こそまさにそうだ。」

「状況証拠というのは、非常にやっかいなものだよ」とホームズは考え込むように言った。「一見、明確に一つの方向を指しているようでいて、見方を少し変えると、まったく違うものを同じようにはっきり指し示すかもしれない。ただ、今回の事件が被疑者にとって非常に不利なのは事実だし、実際に彼が犯人である可能性もある。ただ、この近隣には数人、特に地主の娘であるミス・ターナーなど、彼の無実を信じてレストレード警部――『緋色の研究』でおなじみだろう――を雇い、弁護のために奔走させている。レストレードも困惑して私に相談してきたので、こうして中年男二人が家で朝食をのんびり消化する代わりに、時速50マイルで西へ向かっているというわけだ。」

「事件の事実があまりにも明白だから、君が名声を得る余地は少なそうだ」と私は言った。

「明白な事実ほど欺くものはないよ」と彼は笑って答えた。「それに、レストレード警部には見落とされた明白な事実が他にもあるかもしれない。君も知っているだろうが、私は自慢でなく、彼には使えず想像もつかない手段で彼の理論を証明するか、覆すつもりだ。たとえば君の寝室の窓が右側にあるとすぐに分かったが、レストレード警部にはそれすら気づかないだろう。」

「どうして――」

「君のことはよく知っているからさ。君の軍人らしい几帳面さもね。君は毎朝髭を剃るが、この季節は日差しの中で剃る。だが、左側の奥にいくにつれて剃り残しが増え、顎の角のあたりではかなりぞんざいになっている。つまり、その側は右側より明るくないわけだ。君ほどの几帳面な人が、左右同じ明るさで鏡を見て、そんな結果で満足するとは思えない。これは観察と推論のささやかな例に過ぎないが、私の本分はそこにある。これが今回の捜査にも役立つかもしれない。さて、検死審問で出た細かい点が一つ二つある。」

「それは?」

「逮捕はすぐではなく、農場へ戻った後だった。警察の警部が彼に『君は逮捕された』と告げると、彼は『驚きません、それも当然です』と述べた。この発言が評議員の疑念を完全に払拭する効果をもたらした。」

「それは自白じゃないか」と私は叫んだ。

「いや、その後すぐに無実を主張している。」

「これほど有罪を示す出来事の後では、きわめて怪しい発言だ。」

「むしろ、今のところ、それがこの事件の中で私が見出せる唯一の希望の光だ。どんなに無実でも、自分に不利な状況を理解できない愚か者ではないはずだ。もし自分の逮捕に驚いたふりや憤慨してみせたら、私はむしろ高度な計算に基づいた芝居と疑ったろう。率直に状況を認めたのは、彼が無実であるか、あるいは相当な自制心と胆力の持ち主のどちらかだろう。『当然の報い』という発言も、父の死体のそばに立ち、その日に親不孝をして口論(少女の証言では手を挙げたらしい)したと自責の念に駆られていたなら、決して不自然ではない。むしろ罪の意識より健全な心の表れのように私には思える。」

私は首を振った。「これよりずっと軽い証拠で絞首刑になった人も多いよ。」

「その通り。そして多くの無実の人もまた絞首刑になった。」

「その青年の説明は?」

「彼に味方する者には心強いものではないが、いくつか興味深い点もある。ここにあるから自分で読んでみてくれ。」

彼は書類の山から地元ヘリフォードシャーの新聞を取り出し、該当箇所を指し示してくれた。私は客車の隅で落ち着いて、注意深く読み始めた。こう記されていた――

「故人の一人息子ジェームズ・マッカーシー氏は、次のように証言した――『私は三日間ブリストルに出かけていて、月曜の朝やっと帰宅しました。父はその時家におらず、メイドから父はジョン・コブ(馬丁)とロスへ馬車で出かけたと聞きました。まもなく馬車の音が庭に聞こえ、窓から外を見ると父が降りて、急ぎ足でどこかへ立ち去るのが見えました(どちらへ向かったかは分かりません)。私は銃を手にとり、ウサギの巣を見にボスコム池方面へぶらぶら出かけました。途中で猟場番ウィリアム・クラウダーに会いましたが、彼の証言とは違い、私は父を追っていたわけではありません。父が前にいるなど知らなかったのです。池から100ヤードほどのところで、“クーイー! ”という叫びを聞きました。これは私たちの間の合図でした。それで急いで池に行くと、父が立っていました。父は私を見てひどく驚き、荒々しく『何をしているんだ』と尋ねました。そこから口論になり、ほとんど手が出そうになりました。父は非常に激しい気性の人間でしたので、私は危険を感じてその場を去り、農場の方へ戻ることにしました。しかし150ヤードほどしか進まないうちに、背後から恐ろしい叫び声が聞こえ、また急いで引き返しました。父は地面に倒れ、頭にひどい傷を負って瀕死でした。私は銃を落として父を抱き起こしましたが、ほとんどすぐに息絶えました。しばらく父のそばにひざまずき、それから一番近いターナー氏の門番の家へ助けを求めに行きました。戻った時、父のそばには誰もおらず、どうしてこうなったかまったく分かりません。父は無口で近寄りがたい性格でしたが、積極的な敵も知らず、これ以上は何も知りません。』

「検死官:父上は亡くなる前に何か言葉を残しましたか?

証人:何かつぶやきましたが、“rat”という言葉だけ聞き取れました。

検死官:それはどういう意味だと思いますか?

証人:分かりません。うわ言だと思いました。

検死官:最後の口論の原因は?

証人:お答えしたくありません。

検死官:それは困ります。

証人:本当に申し上げられません。ただ、悲劇とは無関係です。

検死官:その判断は法廷がします。答えないのは今後の裁判で不利になりますよ。

証人:それでもお答えできません。

検死官:“クーイー”はお二人の合図だったそうですね?

証人:はい。

検死官:では、なぜ父上はあなたに気づく前、ブリストルから帰宅したと知らぬうちにその合図を発したのですか?

証人(かなり動揺して):分かりません。

陪審員:現場に戻って父上の重傷を見たとき、何か不審なものは?

証人:はっきりしたものはありません。

検死官:どういう意味ですか?

証人:私は動転して父のことしか考えられませんでしたが、走り寄るとき、左手の地面に何かがあったような気がします。灰色の何か、上着か、あるいはプラッドだったかもしれません。父のそばから立ち上がって探しましたが、もうなくなっていました。

『助けを呼びに行く前に消えていたのですか?』

『はい、なくなっていました。』

『それが何かは分かりませんか?』

『分かりません。ただ何かあった気がします。』

『遺体からどれくらい離れていました?』

『12ヤードほど。』

『林の端からは?』

『同じくそれくらい。』

『すると、それが移動されたとしたら、あなたが12ヤード以内にいた時ですね?』

『はい、でも私は背を向けていました。』

――これで証言は終わりです。」

「ほう」と私は欄を見下ろしながら言った。「検死官は結論で若いマッカーシー氏にずいぶん厳しい口調だったようだね。父親が息子に合図した時間の矛盾、口論の内容を拒む理由、父の最期の言葉の説明の不可解さ、どれも息子にとって不利な点ばかりだ。」

ホームズは小さく笑い、自分をクッションのきいた座席に伸ばした。「あなたも検視官も、かなり苦労して、この若者に有利な点を挙げておられる」と彼は言った。「だが君たちは、彼に想像力がありすぎるとも足りなすぎるとも、交互に評価していることに気づかないのか。もし陪審員の同情を引くような喧嘩の理由すら思いつけなければ想像力が足りないことになるし、一方、死に際に“ネズミ”を口にしたり、消えた布切れのような突飛な話を自分で思いついたのなら、今度は想像力がありすぎるということになる。いや、私はこの若者の言うことが事実だという前提で事件に臨むつもりだ。そしてその仮説がどこへ導くのか見てみよう。さて、ここにポケット版のペトラルカがある。この事件については、現場に着くまで一言も話さないことにしよう。スウィンドンで昼食を取るが、あと二十分で着くようだ。」

美しいストラウド渓谷を抜け、広々と光るセヴァーン川を渡って、ついに私たちがロスの可愛らしい田舎町に到着したのは、ほぼ午後四時のことだった。ホームズと私を待っていたのは、痩せてイタチのような、どこか人目を避けるような、ずる賢そうな男だった。彼の田舎の雰囲気にあわせた明るい茶色のダストコートと革製レギンスにも関わらず、私はすぐにスコットランド・ヤードのレストレード警部だとわかった。彼と共にヘレフォード・アームズに向かい、そこには既に部屋が予約されていた。

「馬車を手配しておきましたよ」とレストレードは、私たちが紅茶を飲みながら言った。「あなたの行動力を知っていますから、現場を見ずには落ち着かないだろうと思いましてね。」

「それはご親切に、また光栄なことです」とホームズ。「ただ、全ては気圧の問題です。」

レストレードは驚いた顔をした。「どういう意味です?」

「気圧計は? 29だな。無風で雲一つない。ここに煙草がたくさんあって、ソファも田舎のホテルにしては上出来だ。今夜は馬車は使わないだろう。」

レストレードは寛大に笑った。「すでに新聞で結論を出されたのでしょう。事件は明白で、調べれば調べるほど明らかになります。それでも、婦人の頼みですから断るわけにいきません。しかも非常に強いご要望でして。あなたの噂を聞いてどうしても意見が聞きたいと。私が何度も、私のやったこと以上のことはできないと説明したにも関わらず。――おや、ちょうど彼女の馬車が来たようです。」

その言葉が終わらぬうちに、この世で見た中でもっとも美しい若い女性の一人が、部屋に勢いよく飛び込んできた。紫色の瞳が輝き、唇はわずかに開き、頬はピンク色に染まり、普段の慎み深さも圧倒的な興奮と心配の前では消え失せていた。

「ああ、シャーロック・ホームズさん!」彼女は私たち一人ひとりを見比べ、最後には女性の直感でホームズに視線を定めた。「来てくださって本当にうれしいんです、それを伝えたくて来ました。私はジェームズがやっていないと信じています。本当にそうなんです。だから、ぜひそれを信じた上で調査に取り組んでください。その点だけは絶対に疑わないでください。私たちは幼いころからの知り合いで、彼の欠点も誰よりも知っています。でも彼は虫一匹殺せないほど心優しいんです。本当に知っている人なら、こんな罪を着せられるのは馬鹿げていると分かるはずです。」

「彼の無実を証明できるよう努力しましょう、ミス・ターナー。」とホームズ。「私にできることはすべてやります。」

「証拠を読んで、何らかの結論は出されたのですか? 抜け道や矛盾点は見つかりませんか? あなた自身、彼が無実だと思いませんか?」

「私は、その可能性が高いと考えています。」

「ほら、ご覧なさい!」と彼女は頭を反らせ、レストレードを挑むように見て言った。「希望が持てます。」

レストレードは肩をすくめた。「同僚は少々早急な結論を出しがちです。」

「でも、彼が正しいんです。ジェームズがやるはずがありません。そして父親との喧嘩のことですが、彼が検視官に理由を話さなかったのは、私が関わっているからだと確信しています。」

「どう関わっているのですか?」とホームズ。

「隠し事はできません。ジェームズとその父親は私のことで何度も揉めていました。マッカーシーさんは、私たちを結婚させたがっていました。私とジェームズは兄妹のように育ちましたが、彼はまだ若く、世間を知らず、当然そんなことはまだしたくなかったのです。それで度々喧嘩になり、おそらく今回もその一つだったのでしょう。」

「お父上は?」とホームズ。「その結婚に賛成でしたか?」

「いえ、父も反対でした。賛成していたのはマッカーシーさんだけです。」ホームズが鋭い視線を送ると、彼女の若い顔にさっと赤みが差した。

「貴重な情報をありがとうございます。明日お父様にお会いできますか?」

「医者が許さないと思います。」

「お医者さん?」

「ええ、ご存じないのですか? 父は何年も前から弱っていましたが、今回の件で完全に倒れてしまいました。今は寝込んでおり、ウィローズ先生が“身体も神経もぼろぼろだ”と言っています。マッカーシーさんは、昔ビクトリア州時代から父を知っていた唯一の友人でした。」

「ほう、ビクトリアで! それは重要です。」

「ええ、鉱山で。」

「なるほど、金鉱で財を成したと聞いています。」

「その通りです。」

「ありがとうございます、ミス・ターナー。大変参考になりました。」

「明日、何か分かったら私にも教えてくださいね。きっと刑務所へジェームズに会いに行くのでしょう? もしそうなら、彼が無実だと私が知っていることを、どうか伝えてあげてください。」

「もちろん、ミス・ターナー。」

「もう帰らないと。父がとても具合が悪くて、私がいないと寂しがりますから。さようなら、ご成功をお祈りします。」彼女は入ってきたときと同じ勢いで部屋を去り、馬車の車輪の音が通りを遠ざかっていくのが聞こえた。

「ホームズ、君には呆れたよ」と、しばらくの沈黙のあと、レストレードは威厳を込めて言った。「期待させておいて、落胆させるだけではないか。私は特別に心が優しいわけではないが、これは残酷だ。」

「私はジェームズ・マッカーシーの無実を証明できる見通しが立ったと思っている」とホームズ。「彼に面会する許可証は?」

「あるが、君と私だけだ。」

「それでは、外出しないという決心は取りやめよう。今からヘレフォード行きの列車に乗って、今夜中に彼に会いに行けるだろうか?」

「十分間に合う。」

「では行こう。ワトソン、退屈かもしれないが二時間もかからない。」

私は二人と駅まで歩き、その後、町の通りをぶらぶら歩いてからホテルに戻り、ソファに横になって黄表紙の小説を手にした。しかし、その物語の薄っぺらな筋立ては、我々が今まさに手探りしているこの深い謎の前ではあまりにも貧弱で、私はたびたび現実の事件のほうへ意識を引き戻され、ついには本を部屋の向こうへ投げ捨て、今日一日の出来事について思いを巡らせた。この不幸な若者の話がもし完全に事実だとしたら、父と別れ、叫び声に引き返して林間の空き地に駆け戻るまでの間に、どんな地獄のような、まったく予想もつかぬ大惨事が起こり得たのか。何か恐ろしい、致死的な出来事だ。一体何だったのだろう? 負傷の様子から医学的な直感で何かわからないか。私はベルを鳴らし、検視の逐語記録が載っている地方新聞の週刊紙を取り寄せた。外科医の証言には、左頭頂骨後方三分の一と左後頭骨半分が鈍器の一撃により破壊されていた、とあった。私は自分の頭でその場所を確認した。明らかに、後ろからの一撃であるはずだ。これは被告にとって有利な点となる。なぜなら、喧嘩していたときには父子は向かい合っていたからだ。しかし、父親が打撃の直前に背を向けた可能性もあるので、決定的ではない。それでもホームズに伝えておく価値はあるかもしれない。次に、死に際の奇妙な「ネズミ」発言。あれは何を意味するのか。譫妄ではありえない。突発的な一撃で死ぬ者が普通譫妄状態になることはない。むしろ、自分の最期の状況を説明しようとしたのだろう。しかし、何を伝えたかったのか。頭をひねって考えた。それから、若マッカーシーが目撃した灰色の布の一件。もし事実なら、犯人は逃走時に自分の衣類、たぶんオーバーコートの一部を落とし、それを取り戻すために、息子が背を向けて十歩ほど離れた場所でひざまずいている隙に、再び現場に戻って持ち去ったことになる。全体として、なんと謎と不自然さに満ちた事件だろう。レストレードの意見も無理はないと思う一方、シャーロック・ホームズの洞察力への信頼が揺らぐことはなかった。どんな新事実も、若マッカーシーの無実を確信させる方向へ進んでいる気がしたからだ。

ホームズが戻ったのは遅い時間だった。彼は一人で帰ってきた。レストレードは町の宿に泊まっているのだった。

「気圧計はまだ高いままだ」と彼は座りながら言った。「地面を調べる前に雨が降らないことが重要だ。その一方で、こういう精密な仕事をするには、やはり体調万全で臨むべきだから、長旅で疲れているときは避けたかった。若マッカーシーに会ってきた。」

「何か分かったのか?」

「いや、何も。」

「何も手がかりは?」

「一つもなかった。一時は、彼が犯人を知っていてかばっているのかとも思ったが、今は彼も皆と同じく途方に暮れているのだと確信した。頭の回転が速い青年ではないが、見た目は良く、根は誠実そうだ。」

「だが、あんな魅力的なミス・ターナーとの結婚に乗り気でなかったというのは感心できないな」と私は言った。

「いや、それには痛ましい事情があってね。この青年は、彼女に夢中で狂おしいほど愛している。しかし二年前、まだ十代の頃、彼女が五年間寄宿学校に行っていて本格的に知り合う前、なんと愚かなことにブリストルのバーメイドに引っかかって、役所で結婚してしまった。誰もそのことを知らないが、今あの青年が、どれだけ悔しい思いをしているか想像できるだろう。彼は心から結婚したいのに、絶対に不可能だと知っているから責められている。それが父親に結婚を迫られたとき、絶望的になって両手を振り上げた理由だ。一方、彼には生活手段もなく、父親は非常に厳格な人物で、真実を知れば絶縁されただろう。この三日間はブリストルでそのバーメイドの妻と過ごしていたが、父親はその所在を知らなかった。ここは重要な点だ。だが、悪いことにも良いことがあって、バーメイドは新聞で彼が大変な窮地に陥ったのを知ると完全に見捨て、実はすでにバミューダ・ドックヤードに夫がいると書き送ってきた。つまり今や二人の間には何の絆もない。その知らせで、若マッカーシーも随分気が楽になったようだ。」

「だが、もし彼が無実なら、犯人は誰なのか?」

「うむ、それが問題だ。特に注目すべき点が二つある。第一に、被害者は池で誰かと会う約束をしており、その相手は息子ではあり得ない。なぜなら息子は出かけていて、いつ戻るか父親も知らなかったからだ。第二に、被害者は息子が戻ったと知らぬうちに『クーイー!』と叫んだ。事件の核心はこの二点にある。――さて、今夜はジョージ・メレディスの話でもしよう。細かいことは明日まで取っておこう。」

ホームズの予想通り雨は降らず、朝は明るく雲ひとつない晴天となった。九時にレストレードが馬車で迎えに来て、私たちはヘザリー農場とボスコム池へ向かった。

「今朝は深刻な知らせがある」とレストレード。「館のターナー氏が重篤で、命も危ないそうです。」

「高齢の方ですか?」とホームズ。

「六十歳くらいだが、海外生活で体を壊し、ここ数年は健康が衰えていた。今回の件でとどめを刺されたようなものだ。マッカーシーとは古い友人で、しかも多大な恩人だ。ヘザリー農場も無償で貸していたと聞いている。」

「ほう、それは興味深い。」

「ええ、他にも色々と援助していたようだ。ここいらでは皆、ターナー氏の親切を語るよ。」

「なるほど。しかし、マッカーシー氏は自分の財産が乏しくターナー氏に大きく頼っていたにもかかわらず、まるで当然のようにターナー氏の娘と息子の結婚を進めようとしていた。しかも、ターナー氏自身は反対だったと娘さんが言っていた。そのことから何か推測できませんか?」

「推測や仮説なんてごめんだね」とレストレードは私にウィンクして言った。「私は事実だけで手一杯さ。」

「おっしゃる通りです」とホームズはしおらしく応じた。「事実を扱うのがお好きなんですね。」

「少なくとも、君が苦労している一つの事実はつかんだよ」とレストレードは少し熱を帯びて返した。

「それは――」

「マッカーシー老人を殺したのは、息子マッカーシーだってことさ。他の説は全て絵空事だ。」

「絵空事でも、霧よりは明るいよ」とホームズは笑った。「だが、あれが左手のヘザリー農場じゃないか?」

「そうだ。」二階建てでスレート屋根、灰色の壁には黄色い地衣類が点々と広がる、広々としつつも居心地良さそうな建物だった。しかしカーテンが引かれ、煙の上がらぬ煙突が、この家にまだ事件の重苦しさが残っていることを物語っていた。玄関で、ホームズの頼みにより家政婦は当時主人が履いていた靴と、息子の靴(ただし事件時のものではない)を見せてくれた。ホームズはそれらを七、八ヶ所から慎重に計測し、次いで中庭へ案内を求め、私たち一同は曲がりくねった小道を辿ってボスコム池へ向かった。

現場の手掛かりを追うホームズは、まるで別人のようだった。ベイカー街での静かな思索家や論理家しか知らぬ者なら、彼を見間違えたことだろう。顔は紅潮し、眉は黒い二筋となって寄り、目は鋼のような輝きを放っていた。顔を下に向け、肩を丸め、唇を固く引き結び、長くしなやかな首には鞭のような血管が浮かんでいる。鼻孔は獣が獲物を追うときのように広がり、心はただ一点、目の前の調査だけに集中していた。話しかけても耳に入らず、せいぜい短く苛立った返事が返るだけだった。彼は素早く、無言で小道を進み、ときに立ち止まり、ときに急ぎ足になり、ときには小さく牧草地に迂回までするほどだった。レストレードと私はその後をついて歩いた。レストレードは興味なさげに、私は友人の一挙手一投足が何か明確な目的に向かっていることを確信しながら、熱心に見守っていた。

ボスコム湖は、周囲を葦に囲まれた、幅およそ50ヤードほどの小さな池で、ヘザリー農場と裕福なジョン・ターナー氏の私有公園との境界に位置している。対岸の林の上には、裕福な地主の邸宅を示す赤い突き出した尖塔が見えた。ヘザリー側の湖畔は森が非常に深く、木々の端から湖畔の葦までの間に、幅二十歩ほどのぬかるんだ芝生の帯があった。レストレード警部は遺体が発見された正確な場所を示してくれたが、実際、その地面はとても湿っていたので、倒れた男が残した痕跡もはっきりと見て取れた。ホームズにとっては――その熱心な表情と鋭いまなざしから分かったが――踏み荒らされた草の上には、さらに多くのことが読み取れたようだった。彼はまるで匂いをたどる犬のように周囲を回り、それから私たちの方へ向き直った。

「どうして池に入ったんです?」と彼は尋ねた。

「熊手であたりを探しました。何か凶器や痕跡が残っているかと思ってね。でも一体どうやって――」

「おやおや、そんな暇はない! あなたの左足の内向きの癖があちこちに残っている。もぐらでも辿れるくらいだ。そして、その足跡は葦の中で途切れている。ああ、もし私が、彼らが水牛の群れのように来て辺り一帯を踏み荒らす前にここにいたら、どんなに簡単だったことか。ほら、ロッジ管理人と一緒に来た人たちの足跡がここだ。遺体の周り六、七フィートほどはすべて踏みつけられてしまっている。しかし、こっちには同じ足跡が三種類、別々に残っている。」そう言いながら、ホームズはルーペを取り出し、防水コートの上に腹這いになって、私たちというよりむしろ独り言のように話し続けた。「これはジェームズ・マッカーシーの足跡だ。二度は歩いていて、一度は素早く走っているので、足裏の跡が深く、かかとはほとんど見えない。これは彼の証言と合致する。父親が地面に倒れているのを見て走ったのだ。それから、こちらが父親の足跡――行ったり来たりしている。これは何だ? 銃の床尾だ、息子が立って話を聞いていた時のものだ。そしてこれは? ははっ! なんだこれは? つま先立ち、つま先立ち! しかも四角い、非常に珍しい靴だ! 来て、去り、また戻ってきて――もちろん、これはマントを取りに戻ったのだろう。さて、どこから来たのか?」ホームズは行ったり来たりして、時に足跡を見失い、また見つけながら、私たちは森の端まで進み、その地域最大のブナの大木の陰に入った。ホームズはその反対側まで足跡を辿り、満足げな小さな声を漏らしながら再びうつ伏せになった。彼は長い間そこに留まり、落ち葉や枯れ枝をひっくり返し、何やら埃のようなものを封筒に集め、ルーペで地面だけでなく、手の届く限り木の樹皮まで念入りに調べていた。苔むした中にギザギザの石が一つ落ちていて、それも注意深く調べて持ち帰った。それから彼は森を抜ける小道をたどり、幹線道路に出たところで、すべての痕跡は消えていた。

「これはなかなか面白い事件だったな」と、ホームズはいつもの口調に戻って言った。「右手のあの灰色の家がロッジだろう。ちょっとモランに会って、もしかしたら手紙も書くつもりだ。それが済んだら、馬車で昼食に戻ろう。君たちは先に馬車へ行っていてくれ、すぐに追いつく。」

私たちが再び馬車に戻り、ロスの町へと引き返したのは、それからおよそ十分後だった。ホームズはまだ森で拾った石を持っていた。

「レストレード、君も興味があるだろう」と言い、ホームズはその石を差し出した。「殺人はこれで行われたのさ。」

「傷跡は見えませんが。」

「跡は残っていない。」

「では、なぜそれだと分かるのです?」

「その下に草が生えていた。ここ数日しかそこに置かれていなかった。持ち去られた痕跡もない。傷とも一致する。他に武器の痕跡もない。」

「では、犯人は?」

「背が高く、左利きで、右足を引きずり、厚底の狩猟靴を履き、灰色のマントをまとい、インド産の葉巻を吸い、葉巻ホルダーを使い、鈍い小刀をポケットに持っている男だ。他にもいくつか特徴があるが、これだけでも捜索には十分だろう。」

レストレードは笑った。「私はまだ懐疑的ですよ。理論は結構ですが、私たちが向き合うのは現実主義の英国陪審員なのです。」

「ヌ・ヴェロン」とホームズは穏やかに答えた。「君は君のやり方で、私は私のやり方で進める。私は午後忙しいので、夜の列車でロンドンに戻る予定だ。」

「この事件を未解決のままですか?」

「いや、解決した。」

「だが、謎は?」

「すでに解けている。」

「では、犯人は誰ですか?」

「今説明した紳士だ。」

「でもそれは誰なんです?」

「調べるのは難しくないはずだ。このあたりは人口も多くない。」

レストレードは肩をすくめた。「私は実務家ですからね、左利きで足を引きずる紳士を探して歩き回るわけにはいきませんよ。そんなことをしたらスコットランド・ヤードの笑い者です。」

「分かった」ホームズは静かに言った。「君にはチャンスを与えた。ほら、君の部屋だ。さようなら。出発前に手紙を入れるよ。」

レストレードを宿に送り届けた後、私たちはホテルへ向かい、テーブルには昼食が用意されていた。ホームズは沈黙し、難しい顔で思索にふけっていた。まるで困難な状況に追い込まれているようだった。

「ちょっとワトソン、こっちに座ってくれ。少し君に説教させてくれないか。どうしたものか迷っていて、君の助言が欲しい。葉巻でも吸って、私の持論を聞いてくれ。」

「どうぞ、話してください。」

「さて、この事件について考えると、若いマッカーシーの話には二つ気になる点があったね。君もすぐ気づいたろうが、私には彼に有利に、君には不利に働いた。一つは、彼の証言によれば父親が最初に『クーイー!』と叫んだこと。もう一つは、死に際して奇妙に『ラット』という言葉を口走ったことだ。彼はいくつか呟いたが、息子が聞き取れたのはそれだけだった。この二点から調査を始めるが、彼の証言が完全に正しいと仮定してみよう。」

「では、その『クーイー!』は?」

「明らかに息子に向けたものじゃない。息子は、父親の知る限りブリストルにいた。たまたま近くにいたから聞こえただけだ。『クーイー!』は、父親が誰か、約束した相手を呼んだのだ。しかし『クーイー』はオーストラリア特有の呼び声で、オーストラリア人同士が使う。つまり、マッカーシーがボスコム湖で会うつもりだったのは、オーストラリアにいたことがある人物だと強く推測できる。」

「では『ラット』は?」

シャーロック・ホームズはポケットから折りたたんだ紙を取り出し、テーブルに広げた。「これはビクトリア植民地の地図だ。昨夜、ブリストルに電報で取り寄せた。」彼は地図の一部に手をかぶせて言った。「何と読める?」

「ARAT」と私は答えた。

「では今は?」彼は手をどけた。

「BALLARAT。」

「その通り。被害者が言おうとしたのはこの言葉で、息子が聞き取れたのは最後の二音だけだった。犯人の名前を言おうとしていたのだ。バララットの誰それ、と。」

「驚くべきことだ!」私は叫んだ。

「いや、これは明白なことさ。そして、これで捜査範囲はかなり絞り込まれた。灰色の衣服の所持も、息子の証言が正しいなら第三の確定事項になる。こうして曖昧だったものが、『バララット出身の灰色のマントを持つオーストラリア人』という明確な像になった。」

「確かに。」

「しかも、この土地に明るいやつだ。池には農場側か屋敷側からしか近づけず、見知らぬ者がうろつける場所ではない。」

「まったくその通り。」

「そして今日の現場調査だ。地面の観察で、さっきあの愚かなレストレードに話した犯人像の細かい特徴が得られた。」

「どうやって分かったんです?」

「私の方法は細部の観察に基づいているのを知っているだろう。」

「身長は歩幅から、大体見積もれるでしょう。靴跡から靴の特徴も。」

「ああ、あれは特異な靴だった。」

「でも、足を引きずることは?」

「右足の跡が左ほど鮮明でなかった。体重のかけ方が違う。なぜか? 足を引きずっていたからさ。」

「左利きは?」

「検視で医師が記録した傷の様子に、君も気づいたはずだ。背後からの一撃だが、左側に傷がある。左手でなければ不自然だ。あの木の後ろに立ち、父子のやりとりを見ていた。そこで煙草も吸っていた。私は葉巻の灰を見つけ、それがインド産の葉巻だとすぐ分かった。私は煙草の灰について少し研究し、140種類のパイプ、葉巻、紙巻き煙草の灰について小論文を書いたこともある。灰を見て、苔の中に投げ捨てられた吸い殻も発見した。インド産で、ロッテルダムで巻かれた葉巻だった。」

「葉巻ホルダーは?」

「吸い口が口に入った形ではなかった。つまりホルダーを使っていた。端が噛み切られておらず、切り口は雑だった。鈍い小刀で切ったのだと推理した。」

「ホームズ、君はこの男に逃げ場のない網をかけて、まさに絞首台の縄を切るようにして無実の命を救ったんだな。すべてが示す先は――」

「ジョン・ターナー氏です」そう叫びながら、ホテルの給仕が私たちの部屋のドアを開き、訪問者を案内してきた。

現れた男は、異様で圧倒的な風貌だった。ゆっくりと足を引きずり、肩を丸めて歩く様は病み衰えた老人のそれだが、ごつごつとした深い皺のある顔立ちと、並外れて頑強な体躯は、強い肉体と性格の持ち主であることを示していた。もつれた髭と白髪、突き出した垂れ眉が威厳と貫禄を醸し出していたが、顔色は灰白色で、唇や鼻の脇には青みすら帯びていた。一目見て、彼が重篤で慢性的な病に苦しむ身であることは明らかだった。

「どうぞソファにおかけください」とホームズは優しく言った。「私の手紙は受け取りましたか?」

「ええ、ロッジ管理人が持ってきました。あなたがここで会いたいと書かれていたのは、騒ぎになるのを避けるためですね。」

「屋敷へ伺えば噂になると思ったのです。」

「では、なぜ私に会いたいのですか?」彼は絶望のまなざしでホームズを見つめ、質問の答えは既に分かっているという様子だった。

「その通りです」ホームズは、言葉ではなくその視線に答えるように言った。「私はマッカーシー事件のすべてを知っています。」

老人は顔を両手で覆い、「神よお救いください!」と叫んだ。「ですが、あの若者が害されることだけは絶対にさせませんでした。もし公判で不利になりそうなら、私は必ず真実を話すつもりでした。」

「そう言っていただき安心しました」とホームズは厳かに言った。

「今だって話す覚悟はありました。だが、愛しい娘のために――彼女には耐えられません。逮捕されたと聞くだけで心が壊れてしまう。」

「そうなるとは限りません」とホームズは言った。

「なんですって?」

「私は公的な捜査官ではありません。あなたの娘さんの要請でここに来ているのですし、私は彼女のために動いています。ただし、若いマッカーシーの嫌疑は晴らさねばなりません。」

「私は余命いくばくもない身です。糖尿病を長年患っています。医者も一月もつかどうかと言っています。それでも、獄中死するよりは自宅で死にたい。」

ホームズは立ち上がり、テーブルに向かい、ペンと紙束を手にした。「真実をお話しください。それを書き留めます。あなたが署名し、ワトソンが証人となる。必要最終手段として、若いマッカーシー救済の切り札にします。絶対に必要なとき以外は使いませんと約束します。」

「その方が良いでしょう。アサイズまで生きていられるかも分かりませんし、私にはもうどうでもいい。ただ、アリスにはショックを与えたくない。では、すべてを明かしましょう。この件は長い時間をかけて進んできましたが、話すのにはそれほどかかりません。

「あなたは亡きマッカーシーという男を知らなかったでしょうが、あいつは悪魔そのものでした。本当に、ああいう男の餌食になるのはご勘弁願いたい。奴の呪縛は二十年も私に続き、私の人生を台無しにしました。なぜ奴の支配下に置かれたか、まずそこから話しましょう。

「六十年代初頭、採鉱地でのことです。私はまだ若く、血気盛んで無鉄砲、何でもやる覚悟でした。悪い仲間と付き合い、酒に溺れ、鉱山では運もなく、ついには山賊まがいとなり、いわゆる追いはぎになったのです。六人組で、時に駅馬車を襲い、時に採鉱地に向かう荷馬車を襲いました。『バララットのブラック・ジャック』と名乗っていましたし、今でも現地ではバララット団として記憶されているはずです。

「ある日、バララットからメルボルンへ金輸送隊が出て、我々は待ち伏せて襲撃しました。護衛の騎馬警官六人と、我々六人、まさに接戦でしたが、第一射で四人を倒しました。しかし、こちらも三人がやられ、ようやく金を奪って逃げました。私は馬車の御者、つまり例のマッカーシーにピストルを突きつけました。あのとき撃ち殺しておけばよかった、と今でも思いますが、そのときは見逃しました。ただ、あの男が私の顔を忘れまいとする目で見つめたのをはっきり覚えています。結局、金を手にして裕福となり、疑われることもなくイングランドへ移住しました。そこで仲間と別れ、静かで立派な生活を送ろうと決意しました。ちょうど売りに出ていたこの土地を買い、罪滅ぼしのつもりで善行に励み、結婚もしましたが、妻は若くして亡くなり、私には愛しいアリスだけが残されました。まだ赤ちゃんの手が私を正しい道へと導いてくれたのです。私は心を入れ替え、過去を償おうと努力しました。すべてがうまくいっていたのに、マッカーシーが私を再び支配し始めたのです。

「投資のためロンドンへ出た際、リージェントストリートでマッカーシーに会いました。彼は着る物も靴もろくにない有様で――

『やあジャック』と奴が腕を叩いて言うのです。『俺たちはもう家族同然だ。俺と息子と二人、君の世話になるよ。断ればどうなるか分かるな? イギリスは法治国家だから、警官がいつでも呼べるぜ。』

「こうして奴らは西部へやってきて、どうしても追い払えず、以来ずっと私の一番良い土地に、家賃も払わず住み着いていました。安らぎも平穏も忘却もなく、どこへ行っても奴のずる賢い顔がそばにちらつく。アリスが成長するにつれ、事態はさらに悪化しました。私は警察よりも娘に過去を知られることを恐れていると、奴はすぐに気づいたのです。奴が望むものは何でも手に入れ、土地でも金でも家でも、要求されるままに与えました。ついに、私が絶対に渡せないもの――アリスを求めてきたのです。

「奴の息子が成長し、私の娘も成長し、私が弱っていることも知っていましたから、もし自分の息子が全財産を相続できれば大成功だと考えたのでしょう。しかし、私はそこだけは断固として譲らなかった。呪われた血が私の家系に混ざるのは耐えられなかったのです。少年に対して個人的な悪意はなかったが、それでも血がすべてでした。私は屈しなかった。マッカーシーは脅し、私は彼を受けて立った。私たちは話し合うために、家と家の中間にある池で会うことになりました。

「私がそこへ下りていったとき、彼は息子と話しているところでした。そこで私は葉巻をくゆらせながら、彼が一人になるのを木の陰で待っていました。しかし彼らの会話に耳を傾けているうち、私の中にある黒く苦々しい感情が一気に表にあふれ出してきたのです。彼は、まるで娘が道端の女ででもあるかのように、彼女自身の気持ちも顧みず、息子に私の娘と結婚するよう強く勧めていました。その男の力のもとで、私や私の最も大切に思うものすべてが左右されていると考えると、気が狂いそうでした。このしがらみを断ち切ることはできないのか? 私はすでに死を覚悟した絶望の淵にいたのです。頭は冴え、体もまだ充分に動きましたが、自分の運命はもはや決まったものと思っていました。しかし、私の記憶と、私の娘だけは――もしもあの穢らわしい舌を黙らせることができたなら――救うことができたのです。私はやりました、ホームズさん。もう一度同じことをするでしょう。重い罪を背負いましたが、それを償うために私は殉教者のごとき人生を歩んできました。しかし、私の娘までもが私を縛った同じ罠にかかるのは、到底耐えられなかった。私は、あの男が毒蛇か何かであったかのように、一切の良心の呵責もなく彼を打ち倒しました。その叫び声で息子が戻ってきましたが、私は森に身を隠すことができました。ただ、逃走中に落とした外套を取りに戻らねばなりませんでした。これが、紳士方、すべての真実です。」

「私はあなたを裁く立場にはありません。」老人が作成された供述書に署名すると、ホームズはそう言った。「どうか、私たちが決してこのような誘惑にさらされませんように。」

「私もそう願います、先生。それで、あなたはこれからどうなさるおつもりですか?」

「あなたの健康状態を鑑みて、私は何もしません。あなた自身もご存じの通り、間もなくより高次の法廷でこの行いの責任を問われることになるでしょう。私はあなたの告白を預かります。万が一マッカーシーが有罪となれば、それを使わざるを得ません。しかし、そうでなければ、この告白が人の目に触れることは永久にありません。あなたが生きていても死んでいても、その秘密は私たちの間で守られます。」

「では、さようなら。」と老人は厳かに言った。「あなた方ご自身が死の床に伏すとき、私に与えてくださった安らぎを思い出し、きっと心穏やかでいられることでしょう。」その堂々たる体を震わせながら、彼はよろよろと部屋を後にした。

「神よ、我らを救いたまえ!」長い沈黙の後、ホームズが言った。「なぜ運命は、こんなにも無力な人間たちに、こんな悪戯を仕掛けるのだろう? 私はこのような事件を耳にするたび、バクスターの言葉を思い出し、『神の恵みによって、そこにシャーロック・ホームズがいなかっただけのことだ』とつぶやくのだ。」

ジェームズ・マッカーシーはホームズがまとめ、弁護人に提出した数々の異議申し立てに基づき、アサイズ裁判で無罪となった。ジョン・ターナー老人は私たちの面会から七か月後に亡くなったが、今では息子と娘が、過去に横たわる暗い雲を知ることなく、幸せに暮らせる見込みが十分にある。

第五話 五つのオレンジの種

1882年から1890年にかけてのシャーロック・ホームズ事件の記録やメモをざっと見返してみると、奇妙で興味深い特徴を持ったものがあまりに多く、どれを選び、どれを省くか悩ましい限りである。中にはすでに新聞で世に知られたものもあれば、私の友人が持っていた特異な資質を十全に発揮する場を与えなかったものもある。また、彼の分析力をもってしても解明できず、物語としては結末のない始まりにすぎない事件もあれば、部分的にしか解決できず、その説明も推測や憶測に基づくばかりで、彼が何よりも重んじた絶対的な論理的証明には至らなかったものもある。とはいえ、こうした最後の類の中にも、あまりにも際立った詳細と驚くべき結末を持つ事件があり、いまだに、そしておそらくこれからも完全に解明されることのない点があるにもかかわらず、これについて記してみたいという誘惑に駆られる。

1887年は、私が記録を残している限りで、興味深い事件が数多く続いた一年だった。その年の記録には、「パラドルの間の冒険」や、家具倉庫の地下室に贅沢なクラブを構えていた「アマチュア乞食協会」のこと、英国の帆船ソフィー・アンダーソン号の失踪事件、ウッファ島でのグライス・パターソン一家の奇妙な冒険、そして最後にカンバーウェル毒殺事件などが並んでいる。ちなみにこの最後の事件では、シャーロック・ホームズが死者の時計を巻き直すことで、死亡者が二時間以内に寝床についたことを証明し、それが事件解決の極めて重要な決め手となった。これらの事件については、またいずれ別の機会に詳しく紹介しようと思うが、今ここで筆を執るに至った奇妙な巡り合わせほど、特異な特徴を示すものはない。

それは九月も終わりに近いある日で、秋分の嵐が例年にも増して激しく吹き荒れていた。一日じゅう風はうなり、雨は窓を叩きつけ、ここ、手作りの大都市ロンドンの真ん中にいてさえ、人は日々の暮らしの惰性から一瞬心を引き離され、文明という檻の隙間から人間に吠えかかる、荒ぶる自然の力の存在を認めざるを得なかった。夕方になるにつれ嵐はいっそう激しくなり、風は煙突で子どもが泣くように叫び、すすり泣いた。シャーロック・ホームズは暖炉の片側で気だるげに犯罪記録のクロスインデックス作りに没頭し、私は反対側でクラーク・ラッセルの優れた海洋小説を読んでいた。外の突風のうなりが物語の文章と溶け合い、雨音がまるで長い波のうねりのように聞こえるほどだった。妻は実家に帰省中で、私は数日間だけ、再びベイカー街の懐かしい部屋に住むことになっていた。

「おや」と私は相棒に目をやって言った。「今のはベルじゃないか? こんな夜に誰が来るんだろう。君の友人かな?」

「君以外には誰もいないよ」と彼は答えた。「私は訪問客を歓迎しないからね。」

「じゃあ依頼人か?」

「もしそうなら、よっぽど深刻な事件だ。こんな日、こんな時間に出かけてくる理由があるとしたら、それしかない。だが、どちらかといえば、大家さんの知り合いの誰かの方がありそうだ。」

しかしシャーロック・ホームズの推測は外れた。廊下に足音が近づき、ドアを叩く音がした。彼は長い腕を伸ばして自分の方からランプをそらし、新しい来客が座るであろう空っぽの椅子の上へと向けた。「どうぞ!」と彼が声をかける。

入ってきたのは、せいぜい二十二歳ほどの若者で、身なりもよく清潔感があり、どこか繊細で上品な雰囲気を湛えていた。手に持った湯気を立てる傘と、長く光沢のあるレインコートは、彼がどれほど激しい風雨の中をやってきたかを物語っていた。ランプの明かりに照らされて彼は落ち着きなくあたりを見回し、その顔色は蒼く、目には重い憂いが宿っていた。大きな不安に押しつぶされている人間の目だった。

「お詫びを申し上げます。」と彼は金縁のピンネズを目にかけつつ言った。「ご迷惑をおかけしていなければ良いのですが。嵐や雨の痕跡を、あなたの快適なお部屋に持ち込んでしまったかもしれません。」

「コートと傘をどうぞ。」とホームズが言った。「ここに掛けておけば、すぐに乾くでしょう。南西から来られましたね。」

「はい、ホーシャムからです。」

「その靴のつま先についている粘土と白亜の混じった泥は、まさにあちら特有のものです。」

「相談に参りました。」

「それは簡単に受けられます。」

「助けもお願いしたいのです。」

「それは簡単とはいきません。」

「あなたのことは存じております、ホームズさん。タンクヴィル・クラブのスキャンダルで、プレンダガスト少佐を救われたと聞きました。」

「ああ、もちろん。彼はカードのいかさまの嫌疑をかけられた。」

「何でも解決できると仰っていました。」

「それは言いすぎです。」

「決して負けたことがないと。」

「負けたことは四度あります――三度は人間に、一度は女性に。」

「けれど、成功の数と比べれば微々たるものでしょう?」

「たしかに、たいていは成功しています。」

「ならば、私の件もお願いします。」

「どうぞ、椅子を暖炉のそばに寄せて、事件の詳細をお話しください。」

「単なる事件ではありません。」

「私のもとに持ち込まれるのは、どれもただの事件ではありません。私は最後の審判の場です。」

「ですが、あなたのご経験の中でも、これほど不可解で謎に満ちた出来事をお聞きになったことはないのではないかと思います。」

「興味をそそられます。」とホームズは言った。「最初から要点をお話しください。その後で私が重要と思われる点について質問させていただきます。」

青年は椅子を暖炉に引き寄せ、濡れた足を火にかざした。

「私の名はジョン・オープンショーと申しますが、自分自身のことは、この恐ろしい事件にほとんど関係ないように思えます。これは家系にまつわる出来事でして、話を理解していただくために最初から説明せねばなりません。

「祖父には二人の息子――私の叔父イライアスと、父ジョセフ――がいました。父はコヴェントリーで小さな工場を経営しており、自転車が発明された時期に事業を拡大しました。父は『オープンショーの壊れないタイヤ』の特許を持っており、商売は大いに繁盛して、やがて事業を売却し、十分な財を得て悠々自適の生活に入ったのです。

「叔父イライアスは若い頃アメリカへ渡り、フロリダでプランテーションを経営してかなり成功したと聞いています。戦争の時代にはジャクソン軍、さらにフッド大将の下で戦い、大佐にまで昇進しました。リー将軍が武器を置いた後、叔父は自分のプランテーションに戻り、三、四年そこで過ごしました。1869年か70年ごろ、ヨーロッパに戻り、ホーシャム近郊のサセックスに小さな地所を購入します。アメリカで相当な財産を築いていましたが、黒人に対する反感と、彼らへの参政権拡大を進める共和党政策への嫌悪から、アメリカを離れたのです。叔父は変わり者で激しく怒りっぽく、怒ると口汚く罵る性格でしたが、極端な隠遁志向でもありました。ホーシャムに住んでいた長い年月の間、町に足を踏み入れたことはおそらく一度もなかったでしょう。家の周りの庭や二、三の畑で運動はしていましたが、何週間も部屋から一歩も出ないことさえありました。大量のブランデーを飲み、煙草もヘビースモーカー、交際も一切せず、兄である父ですら近づけませんでした。

「私にはなぜか心を許してくれました。初めて会った時、私は十二歳くらいの子供でした。これは1878年のことで、叔父がイギリスに来て八、九年が経っていました。叔父は父に私を預かりたいと頼み、独特なやり方ですが実に親切にしてくれました。酒を飲んでいない時はバックギャモンやチェッカーでよく遊びましたし、使用人や商人への連絡役も私に任せてくれましたから、十六歳になる頃には家の主人同然でした。家中の鍵を預かり、好きな時に好きな場所へ出入りできました。ただし、彼の私室にだけは決して邪魔をしてはいけないという条件付きでした。ただ一つ例外がありました。屋根裏部屋にある納戸は、いつも鍵がかかっていて、私も誰も入ることを許されませんでした。子供心に好奇心から鍵穴を覗いたこともありましたが、古いトランクや包みが積み重なっているのがちらりと見える程度で、それ以上は分かりませんでした。

「ある日――それは1883年三月のこと――外国の切手が貼られた手紙が大佐の席の前のテーブルに置かれていました。彼が手紙を受け取るのは珍しいことで、請求書はすべて現金払い、友人もいませんでした。『インドからか!』と彼は手紙を取り上げ、『ポンディシェリーの消印だ! 何の用だ?』とつぶやきました。あわてて封を切ると、中から乾燥した五つのオレンジの種が飛び出し、皿の上にパラパラと落ちました。私は思わず笑ってしまいましたが、彼の顔を見てその笑いは凍りつきました。唇は垂れ下がり、目は飛び出さんばかり、肌の色はパテのように青白く、震える手に封筒を握りしめてにらみつけていました。『K.K.K.!』彼は叫び、『神よ、神よ、ついに罪が私を捕らえた!』

「『どうしたんです、叔父さん?』と私は叫びました。

「『死だ』と言い、席を立って部屋に引きこもってしまいました。私は恐怖に震えながらテーブルの封筒を手に取り、内蓋の糊付けのすぐ上に赤インクで大きくKの文字が三度書かれているのを見ました。他には乾燥した五つの種があるだけでした。なぜ叔父はこれほどまでに脅えたのか? 私は朝食の席を離れて階段を上がっていくと、叔父が古びた錆びた鍵(たぶん屋根裏部屋のもの)を片手に、もう片方には小さな真鍮の箱(現金箱のようなもの)を持って降りてくるところに出くわしました。

「『やつらの好きにはさせん、どうしても負けてたまるか』と彼は罵りながら言いました。『メアリーに今日は部屋に火を入れてくれるよう伝えろ。それからフォーダム――ホーシャムの弁護士を呼びにやれ。』