著者のノート

『オズのすばらしい魔法使い』の出版後、子供たちから手紙が届き始めた。物語を読んで楽しかったこと、そしてかかしとブリキの木こりについて「もっと何か書いてほしい」ということが書かれていた。最初は、これらの小さな手紙を、率直で真剣ではあったものの、可愛らしい賛辞として受け止めていた。しかし、手紙はその後の数ヶ月、そして数年にわたって届き続けたのである。

ついに私は、私に会うために長い旅をして願いを伝えてくれた一人の少女――ところで、この子も「ドロシー」という名前なのだが――に約束した。千人の少女が千通の手紙でかかしとブリキの木こりを求めてくれたなら、その本を書こう、と。小さなドロシーが妖精の化身で魔法の杖を振ったのか、あるいは舞台版『オズの魔法使い』の成功がこの物語に新たなファンをもたらしたのか。千通の手紙はとうの昔に目的地に届き、さらに多くの手紙がそれに続いた。

そして今、長らくお待たせした罪を認めつつも、私はこの本でその約束を果たした次第である。

L・フランク・ボーム

シカゴにて、1904年6月

素晴らしい仲間であり喜劇役者であるデイヴィッド・C・モンゴメリー氏とフランク・A・ストーン氏へ。お二人の巧みなブリキの木こりとかかしの演技は、国中の何千もの子供たちを喜ばせてきた。著者より感謝を込めて本書を捧ぐ。

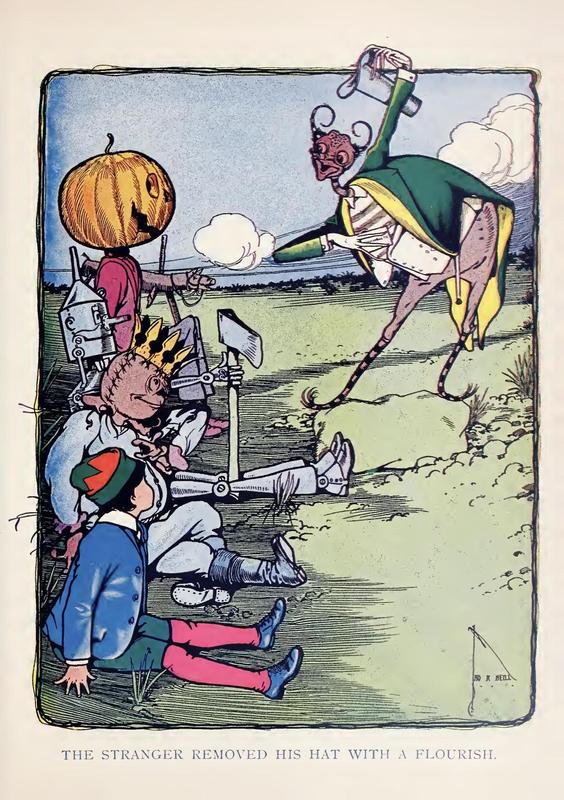

チップ、かぼちゃ頭を作る

オズの国の北部にあるギリキンたちの国に、チップと呼ばれる若者が住んでいた。彼の名前はそれだけではなかった。老婆モンビは、彼のフルネームはティペタリウスだとよく言っていたが、「チップ」で十分なときに、そんな長い言葉を言う者は誰もいなかった。

この少年は両親の記憶がなかった。まだ幼い頃に、モンビとして知られる老婆に育てられるために連れてこられたからだ。その老婆の評判は、残念ながら、お世辞にも良いとは言えなかった。ギリキンの人々は、彼女が魔法の術にふけっているのではないかと疑う理由があり、そのため彼女と付き合うのをためらっていたのである。

モンビは厳密には魔女ではなかった。オズのその地方を治める善い魔女が、自分の領地に他の魔女が存在することを禁じていたからである。そのため、チップの保護者は、どれほど魔法を使いたいと熱望していようとも、女妖術師、あるいはせいぜい女魔法使いでいること以上は非合法であると悟っていた。

チップは、老婆が鍋を煮るために森から薪を運ばされた。また、畑でトウモロコシの草取りや皮むきもした。豚に餌をやり、モンビが特に自慢にしている四本角の牛の乳搾りもした。

しかし、彼が四六時中働いていたと思ってはいけない。それは体に悪いと感じていたからだ。森へ使いに出されると、チップはよく木に登って鳥の卵を探したり、足の速い白うさぎを追いかけたり、曲げたピンで小川で釣りをしたりして楽しんでいた。それから、急いで薪をひと抱え集めて家に持ち帰った。トウモロコシ畑で働いているはずのときも、背の高い茎がモンビの目から彼を隠してくれると、チップはよくジリスの穴を掘ったり、気分が向けばトウモロコシの畝の間に寝転がって昼寝をしたりした。こうして、体力を消耗しないように気をつけながら、少年としてなれる限りたくましく、頑健に育ったのである。

モンビの奇妙な魔法はしばしば隣人たちを怖がらせた。彼らは彼女の不気味な力のために、彼女を内気ながらも敬意をもって扱った。しかし、チップは率直に彼女を嫌っており、その気持ちを隠そうともしなかった。実際、彼は時として、自分の保護者であることを考えればそうすべきである以上に、老婆に対して敬意を払わなかった。

モンビのトウモロコシ畑にはかぼちゃがあり、緑の茎の列の間に黄金色の実を横たえていた。これらは、四本角の牛が冬に食べられるように植えられ、丹精込めて育てられたものだった。しかしある日、トウモロコシがすべて刈り取られて積み上げられ、チップがかぼちゃを納屋に運んでいるとき、彼は「ジャック・オー・ランタン」を作って老婆を怖がらせてやろうと思いついた。

そこで彼は、つやのあるオレンジがかった赤色をした、見事で大きなかぼちゃを選び、彫り始めた。ナイフの先で丸い目を二つ、三角形の鼻、そして三日月形の口を作った。完成した顔は、厳密に言えば美しいとは言えなかっただろう。しかし、その笑みはあまりに大きく広々としており、表情も陽気だったので、チップ自身も自分の作品を感心して眺めながら笑ってしまった。

その子には遊び友達がいなかったので、少年たちがよく「かぼちゃのジャック」[訳注: ジャック・オー・ランタンのこと]の中身をくり抜き、そうしてできた空間に火を灯したろうそくを入れて顔をより不気味に見せることを知らなかった。しかし彼は、それと同じくらい効果がありそうな自分自身のアイデアを思いついた。このかぼちゃ頭をかぶる人間の形を作り、老婆モンビがそれと顔を合わせる場所に立てておくことにしたのである。

「そうすりゃ」とチップは笑いながら独り言を言った。「ばあさんは、俺があの茶色い豚の尻尾を引っ張った時よりも大きな声で金切り声をあげるだろうし、去年俺が悪寒にかかった時よりもひどく震え上がるだろうさ!」

彼にはこの作業を成し遂げるための時間がたっぷりあった。モンビは食料品を買いに村へ行ったと言っており、少なくとも二日はかかる旅だったからだ。

そこで彼は斧を持って森へ行き、丈夫でまっすぐな若木をいくつか選び、切り倒して小枝や葉をすべて取り除いた。これらで男の腕と脚、そして足を作るのだ。胴体には、大きな木の周りから厚い樹皮を一枚剥ぎ取り、大変な労力をかけてちょうど良い大きさの円筒形に仕上げ、木の釘で端を留めた。それから、働きながら楽しそうに口笛を吹き、慎重に手足を接合し、ナイフで削って形を整えた釘で胴体に固定した。

この離れ業が成し遂げられる頃には、あたりは暗くなり始め、チップは牛の乳搾りと豚の餌やりをしなければならないことを思い出した。そこで彼は木の人形を拾い上げ、一緒に家へ持ち帰った。

夕方、台所の火の明かりで、チップは関節の角をすべて丁寧に丸め、ざらざらした部分をきれいに職人らしく滑らかにした。それからその人形を壁に立てかけて感心して眺めた。それは大人の男としても際立って背が高く見えたが、小さな少年の目にはそれが良い点に映り、チップは自分の創造物の大きさにまったく異議はなかった。

翌朝、再び自分の作品を見たとき、チップは人形に首をつけ忘れていることに気づいた。それがないとかぼちゃ頭を胴体に固定することができない。そこで彼は再び、そう遠くない森へ行き、木からいくつかの木片を切り出して仕事を完成させた。戻ると、彼は胴体の上端に横木を取り付け、首をまっすぐに支えるための穴を中央に開けた。この首となる木片も上端が尖っており、すべての準備が整うと、チップはかぼちゃ頭をかぶせ、首にしっかりと押し込んだ。すると、それは非常によく合った。頭は好きなように左右に回すことができ、腕と脚の蝶番のおかげで、人形を好きな位置に置くことができた。

「さて、これは」とチップは誇らしげに言った。「実に立派な男だ。モンビばあさんを数回は金切り声をあげさせるはずだ! でも、ちゃんと服を着せたらもっと生きているように見えるだろうな。」

服を見つけるのは簡単なことではなさそうだった。しかしチップは、モンビが形見や宝物をすべてしまっている大きな箱を大胆に探し回り、一番底で紫色のズボン、赤いシャツ、そして白い水玉模様のピンクのベストを発見した。これらを男のところに運び、服のサイズはあまり合わなかったものの、その生き物をしゃれた格好に着飾らせることに成功した。モンビの編み靴下と、彼自身の履き古した靴で男の服装は完成し、チップはあまりに喜び、少年らしい有頂天の喜びで飛び跳ねて大声で笑った。

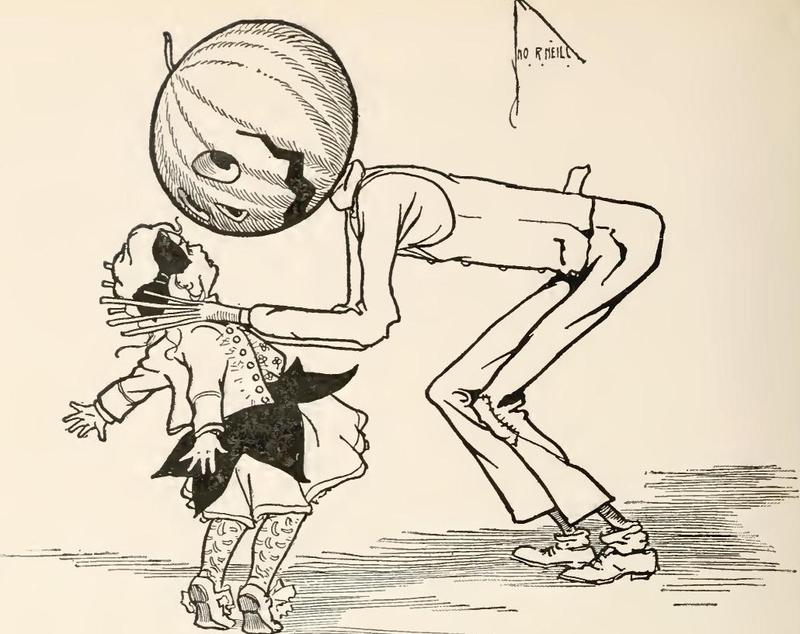

「こいつに名前をつけなきゃ!」と彼は叫んだ。「こんなに良い男なら、きっと名前があるはずだ。そうだ」としばし考えた後、彼は付け加えた。「こいつの名前は『ジャック・パンプキンヘッド』にしよう!」

驚異の生命の粉

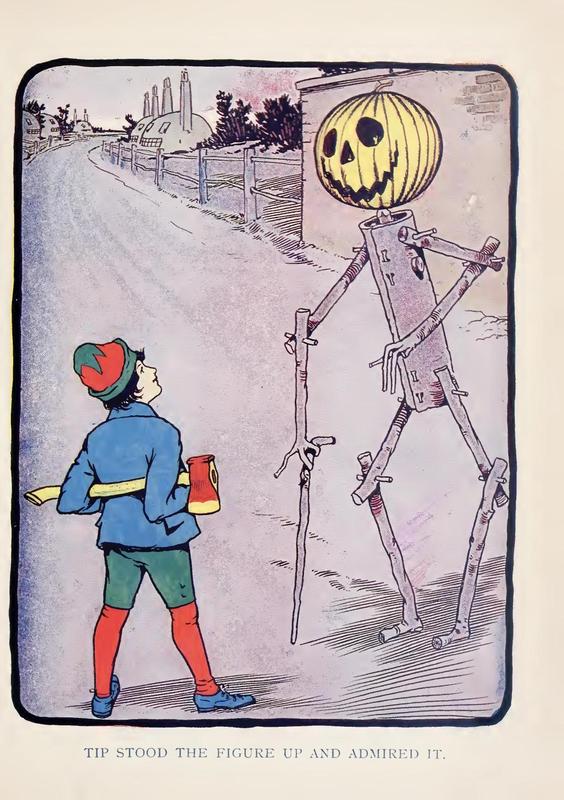

熟考の末、チップはジャックを置くのに最適な場所は、家から少し離れた道の曲がり角だと決めた。そこで彼は男をそこへ運ぼうとしたが、重くて扱いにくいことがわかった。その生き物を少し引きずった後、チップは彼を足で立たせ、片方の脚の関節を曲げ、次にもう片方を曲げ、同時に後ろから押すことで、どうにかジャックを道の曲がり角まで歩かせることができた。何度か転んだりもして、チップは畑や森で働いていた時よりも本当に骨が折れたが、いたずら心が彼を駆り立て、自分の仕事の巧みさを試すのは楽しかった。

「ジャックは大丈夫、うまく動くぞ!」と彼は、慣れない運動で息を切らしながら独り言を言った。しかしその時、男の左腕が道中で外れてしまったことに気づき、彼はそれを見つけに戻った。その後、肩の関節のためにより新しくて頑丈なピンを削り出すことで、怪我をうまく修復し、腕は以前よりも強くなった。チップはまた、ジャックのかぼちゃ頭がねじれて後ろを向いていることにも気づいたが、これは簡単に直せた。ついに、老婆モンビが現れるはずの道の曲がり角に男が立てられると、彼はギリキンの農夫のまあまあの模倣に見えるほど自然であり、不意に出くわした者を驚かせるのに十分不自然だった。

まだ老婆が帰宅するには早すぎる時間だったので、チップは農家の下の谷に下り、そこに生えている木から木の実を集め始めた。

しかし、老婆モンビはいつもより早く帰ってきた。彼女は山中の寂しい洞窟に住む猫背の魔法使いに会い、いくつかの重要な魔法の秘密を彼と交換したのだった。こうして新しいレシピを三つ、魔法の粉を四つ、そして驚くべき力と効力を持つ薬草の選り抜きを手に入れた彼女は、新しい妖術を試すために、できるだけ速く足を引きずって家路についた。

モンビは手に入れた宝物に夢中になっていたので、道の曲がり角を曲がって男の姿がちらりと見えたときも、ただうなずいてこう言っただけだった。

「こんばんは。」

しかし、一瞬後、その人物が動かず返事もしないことに気づくと、彼女は鋭い一瞥を彼の顔に投げかけ、チップのジャックナイフで精巧に彫られたかぼちゃ頭を発見した。

「へん!」とモンビはうなるように叫んだ。「あのいたずら小僧め、また悪さをしたな! よろしい! よ――ろしいとも! こんな風に私を怖がらせようとした罰に、あざだらけになるまで叩いてやる!」

怒りに任せて、彼女は人形のにやにや笑うかぼちゃ頭を叩き割ろうと杖を振り上げた。しかし、ふとした考えが彼女をためらわせ、振り上げた杖は空中で静止したままだった。

「おや、これは新しい粉を試す良い機会じゃないか!」と彼女は熱心に言った。「そうすれば、あの猫背の魔法使いが公正に秘密を交換したのか、それとも私が彼を騙したように、彼も私をひどく騙したのかがわかるだろう。」

そこで彼女は籠を置き、手に入れた貴重な粉の一つをその中で手探りで探し始めた。

モンビがそうしている間、チップはポケットを木の実でいっぱいにしながらぶらぶらと戻ってきて、老婆が自分の男のそばに立っており、それに少しも怖がっている様子がないのを発見した。

最初、彼はひどくがっかりした。しかし次の瞬間、モンビが何をしようとしているのか知りたくなった。そこで彼は生け垣の後ろに隠れ、見られずに見ることができる場所で、見守ることにした。

しばらく探した後、女は籠から古いコショウ入れを取り出した。その色あせたラベルには、魔法使いが鉛筆でこう書いていた。

「生命の粉。」

「ああ――これだ!」と彼女は喜びに叫んだ。「さて、効き目があるか見てみよう。あのけちな魔法使いはたいしてくれなかったが、二、三回分はありそうだ。」

チップはこの言葉を耳にして大いに驚いた。それから彼は、老婆モンビが腕を上げ、コショウ入れから粉を彼の男ジャックのかぼちゃ頭の上に振りかけるのを見た。彼女はまるで焼いたジャガイモにコショウを振るようにそれを行い、粉はジャックの頭からふるい落とされ、チップが着せた赤いシャツとピンクのベストと紫色のズボンに散らばり、一部は継ぎ当てだらけの履き古した靴にもかかった。

それから、コショウ入れを籠に戻し、モンビは左手を上げ、小指を上に向けて言った。

「ウェオー!」

次に右手を上げ、親指を上に向けて言った。

「テオー!」

そして両手を上げ、すべての指と親指を広げて叫んだ。

「ペオー!」

ジャック・パンプキンヘッドはこれを聞いて一歩下がり、非難するような声で言った。

「そんな風に叫ばないでくれ! 俺が耳が聞こえないとでも思っているのか?」

老婆モンビは喜びに狂わんばかりに彼の周りを踊った。

「生きてる!」と彼女は金切り声で叫んだ。「生きてる! 生きてる!」

そして彼女は杖を空中に投げ、落ちてくるところをキャッチした。両腕で自分を抱きしめ、ジグのステップを踏もうとした。その間ずっと、うっとりと繰り返した。

「生きてる! ――生きてる! ――生きてる!」

さて、チップがこのすべてを驚きをもって見ていたことは想像に難くないだろう。

最初はあまりに恐ろしく、ぞっとして逃げ出したかったが、足がひどく震えて動けなかった。次に、ジャックが生き返ったことがとても面白いことに思えた。特にかぼちゃの顔の表情があまりにひょうきんで滑稽だったので、見た瞬間に笑いを誘った。そこで、最初の恐怖から立ち直ると、チップは笑い始めた。その陽気な笑い声は老婆モンビの耳に届き、彼女は急いで生け垣まで足を引きずって行き、チップの襟首をつかんで、籠とかぼちゃ頭の男を置いてきた場所まで引きずり戻した。

「このいたずらで、こそこそする、悪い子め!」と彼女は激しく叫んだ。「私の秘密を嗅ぎ回って、私をからかうことを教えてやる!」

「あんたをからかってなんかいなかったよ」とチップは抗議した。「かぼちゃ頭のじいさんを見て笑ってたんだ! あいつを見てみなよ! 見ものじゃないか?」

「私の見た目のことを言っているのではないといいのですが」とジャックは言った。彼の顔が陽気な笑みを浮かべたまま、その真面目な声を聞くのはあまりに面白く、チップは再び爆笑した。

モンビでさえ、自分の魔法が命を吹き込んだ男に奇妙な興味を抱かずにはいられなかった。彼をじっと見つめた後、やがて彼女は尋ねた。

「おまえは何を知っている?」

「さて、それは答えるのが難しいですね」とジャックは答えた。「私はとてつもなく多くのことを知っていると感じる一方で、この世界に知るべきことがどれほどあるのか、まだ気づいていません。私が非常に賢いのか、それとも非常に愚かなのかを見極めるには、少し時間がかかるでしょう。」

「確かに」とモンビは考え深げに言った。

「でも、あいつが生き返った今、どうするつもりなんだい?」とチップは不思議に思って尋ねた。

「考えなければならないね」とモンビは答えた。「しかし、暗くなってきたから、すぐに家に帰らなければならない。かぼちゃ頭が歩くのを手伝っておやり。」

「私のことは気にしないでください」とジャックは言った。「あなた方と同じくらい歩けますよ。私には脚と足があり、関節もあるじゃないですか?」

「あるのかい?」と女はチップに尋ねた。

「もちろんさ。俺が作ったんだから」と少年は誇らしげに答えた。

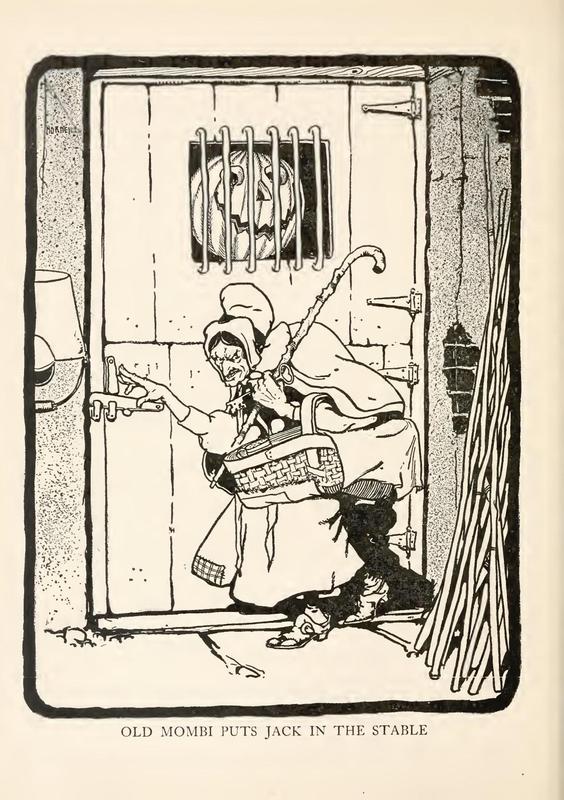

そこで彼らは家に向かって歩き出したが、農家の庭に着くと、老婆モンビはかぼちゃの男を牛小屋に連れて行き、空の仕切りの中に閉じ込め、外からしっかりとドアを閉めた。

「まずはおまえの始末をしなければならないね」と彼女はチップにうなずきながら言った。

これを聞いて、少年は不安になった。彼はモンビが悪意に満ちた復讐心のある心を持っていることを知っており、どんな悪事もためらわないだろうと思っていたからだ。

彼らは家に入った。それはオズの国のほとんどの農家がそうであるように、丸いドーム型の建物だった。

モンビは少年にろうそくを灯すように命じ、その間に彼女は籠を戸棚に入れ、外套を釘に掛けた。チップは彼女を恐れていたので、素早く従った。

ろうそくが灯された後、モンビは彼に暖炉に火をおこすように命じた。チップがその作業をしている間、老婆は夕食を食べた。炎がパチパチと音を立て始めると、少年は彼女のところへ来てパンとチーズを分けてくれるように頼んだが、モンビは断った。

「お腹がすいたんだ!」とチップは不機嫌な口調で言った。

「すぐに空かなくなるさ」とモンビは険しい表情で答えた。

少年はこの言葉が気に入らなかった。脅しのように聞こえたからだ。しかし、彼はポケットに木の実が入っていることを思い出し、そのいくつかを割って食べた。その間に女は立ち上がり、エプロンからパンくずを払い落とし、火の上に小さな黒い鍋を吊るした。

それから彼女は牛乳と酢を同量ずつ計り、鍋に注いだ。次に、いくつかの薬草と粉末の包みを取り出し、それぞれの少量ずつを鍋の中身に加え始めた。時折、彼女はろうそくに近づき、黄色い紙から自分が調合している代物のレシピを読んだ。

チップが彼女を見ていると、彼の不安は増していった。

「それは何のためだい?」と彼は尋ねた。

「おまえのためさ」とモンビは簡潔に答えた。

チップはスツールの上で身をよじり、泡立ち始めた鍋をしばらく見つめた。それから、魔女の厳しくしわくちゃな顔をちらりと見て、ろうそくが壁に投げかける影さえも人をぞっとさせるのに十分な、この薄暗く煙たい台所以外のどこかにいたいと願った。そうして一時間が過ぎ、その間、静寂は鍋の泡立つ音と炎のシューシューという音によってのみ破られた。

ついに、チップは再び口を開いた。

「俺はあの代物を飲まなきゃならないのかい?」と彼は鍋を指して尋ねた。

「そうだ」とモンビは言った。

「それを飲むとどうなるんだい?」とチップは尋ねた。

「うまく作られていれば」とモンビは答えた。「おまえを大理石の像に変える、あるいは変身させるだろう。」

チップはうめき、袖で額の汗を拭った。

「大理石の像になんてなりたくない!」と彼は抗議した。

「そんなことは関係ない。私がおまえにそうなってほしいのだ」と老婆は彼を厳しく見つめながら言った。

「そしたら俺は何の役に立つんだい?」とチップは尋ねた。「あんたのために働く者がいなくなるじゃないか。」

「かぼちゃ頭に働かせるさ」とモンビは言った。

チップは再びうめいた。

「どうして俺をヤギかニワトリに変えないんだい?」と彼は心配そうに尋ねた。「大理石の像じゃ何もできないじゃないか。」

「いや、できるとも」とモンビは答えた。「来年の春には花壇を作るつもりだ。おまえをその真ん中に置いて、飾り物にするのさ。どうして今まで思いつかなかったんだろう。おまえはもう何年も私の悩みの種だったからね。」

この恐ろしい言葉に、チップは全身に玉の汗が噴き出すのを感じたが、じっと座って震え、心配そうに鍋を見つめていた。

「もしかしたら、うまくいかないかもしれない」と彼は弱々しく気落ちした声でつぶやいた。

「いや、うまくいくと思うよ」とモンビは陽気に答えた。「私はめったに間違いをしないからね。」

再び沈黙の時間が訪れた。それはあまりに長く陰鬱な沈黙だったので、モンビがついに鍋を火から下ろしたときには、真夜中に近かった。

「これが完全に冷めるまでは飲めない」と老魔女は告げた。法律に反して魔術を使っていることを認めたのだった。「今は二人とも寝なければならない。夜明けに呼びに来て、すぐにおまえを大理一石の像に変身させるのを完了させるから。」

そう言って彼女は湯気の立つ鍋を運びながら自分の部屋に入っていき、チップは彼女がドアを閉めて鍵をかける音を聞いた。

少年は命じられたように寝床には行かず、消えかかった火の残り火をじっと見つめて座っていた。

逃亡者たちの逃避行

チップは考えた。

「大理石の像になるなんて、ひどいことだ」と彼は反抗的に思った。「そんなのは我慢ならない。何年も俺が悩みの種だったって、ばあさんは言った。だから俺を追い払うつもりなんだ。そうか、像になるより簡単な方法がある。花壇の真ん中に永遠に立っているなんて、どんな少年だって楽しくないだろう! 逃げ出してやる、そうするんだ。あの鍋の気味の悪いものを飲まされる前に、行った方がいい。」彼は老魔女のいびきが彼女がぐっすり眠っていることを告げるまで待ち、それから静かに立ち上がって、食べるものを探しに戸棚へ向かった。

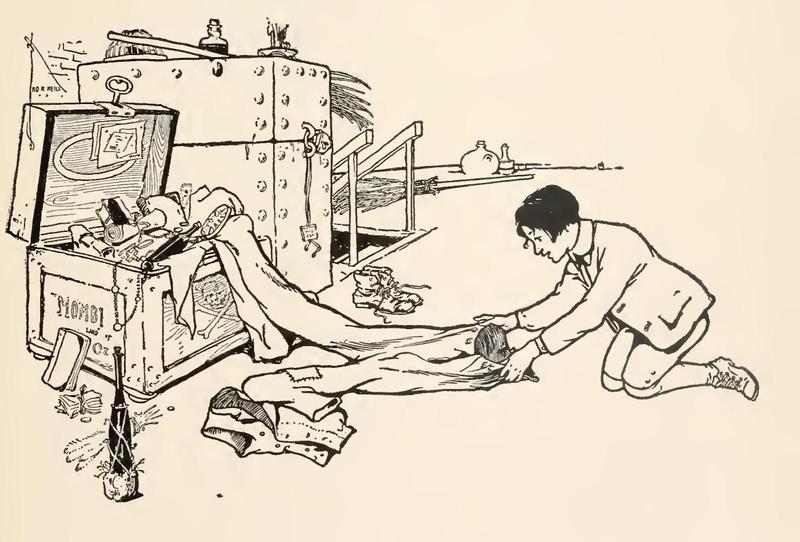

「食べ物なしで旅に出るわけにはいかない」と彼は狭い棚を探しながら決心した。

パンの耳を見つけたが、彼女が村から持ってきたチーズを見つけるにはモンビの籠の中を探さなければならなかった。籠の中身をひっくり返していると、「生命の粉」が入ったコショウ入れに出くわした。

「これも持っていくか」と彼は思った。「さもないとモンビがこれを使ってまた悪さをするだろうから。」そこで彼はその箱をパンとチーズと一緒にポケットに入れた。

それから彼は用心深く家を出て、後ろでドアの掛け金をかけた。外は月も星も明るく輝いており、夜は息詰まるような悪臭のする台所の後では、平和で魅力的に思えた。

「逃げられて嬉しいよ」とチップはそっと言った。「あのばあさんは一度も好きじゃなかったからな。どうして俺が彼女と一緒に住むことになったんだろう。」

彼がゆっくりと道に向かって歩いていると、ある考えが彼を立ち止まらせた。

「ジャック・パンプキンヘッドを老婆モンビの優しい慈悲に任せておくのは嫌だな」と彼はつぶやいた。「それにジャックは俺のものだ。あのばあさんが命を吹き込んだとしても、作ったのは俺なんだから。」

彼は牛小屋へ引き返し、かぼちゃ頭の男が残されていた仕切りのドアを開けた。

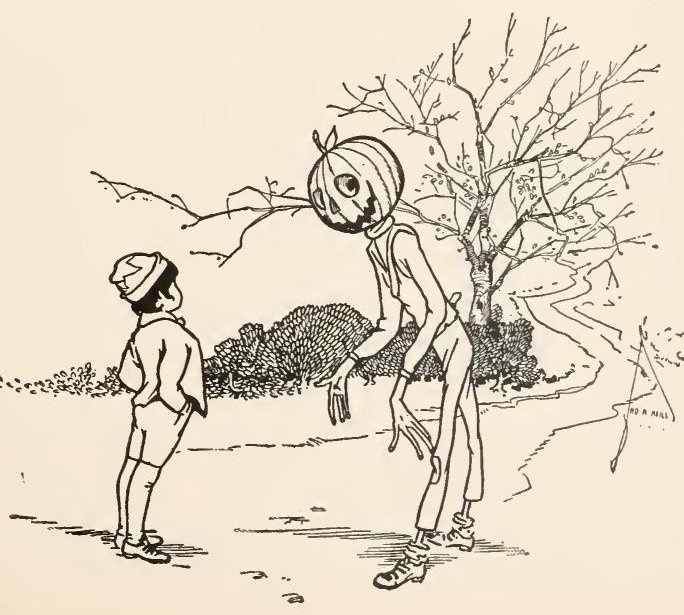

ジャックは仕切りの真ん中に立っており、月明かりで、彼が相変わらず陽気に微笑んでいるのが見えた。

「来いよ!」と少年は手招きした。

「どこへ?」とジャックは尋ねた。

「俺がわかったら、おまえにもわかるさ」とチップはかぼちゃの顔に共感するように微笑みながら答えた。

「今俺たちがしなきゃならないのは、とぼとぼ歩くことだけだ。」

「承知しました」とジャックは答え、ぎこちなく小屋から出て月明かりの中へ歩き出した。

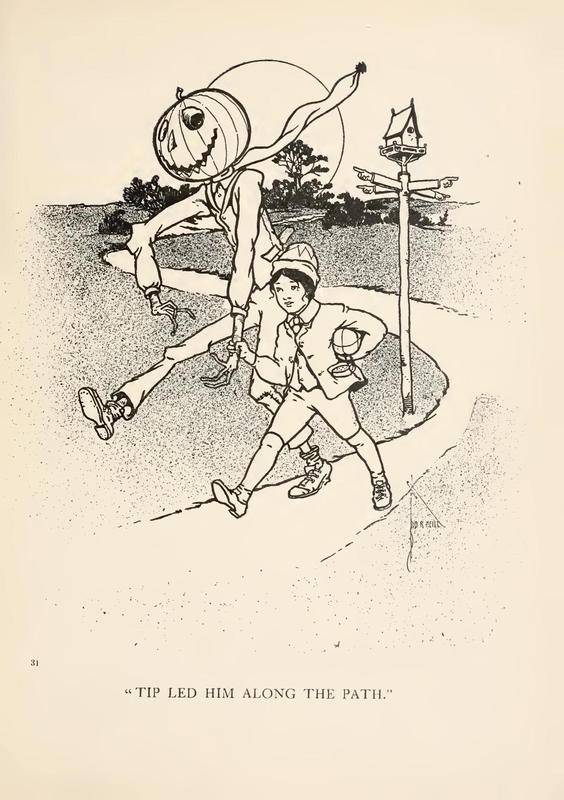

チップは道の方へ向きを変え、男は彼に従った。ジャックは足を引きずるように歩き、時々、脚の関節が前ではなく後ろに曲がってしまい、ほとんど転びそうになった。しかし、かぼちゃ頭はすぐにそれに気づき、もっと注意深く歩くように心がけ始めたので、事故はほとんどなかった。

チップは一瞬も止まらずに彼を道に沿って導いた。彼らはあまり速くは行けなかったが、着実に歩いた。月が沈み、太陽が丘の向こうに顔を覗かせる頃には、彼らは非常に遠くまで旅しており、少年は老魔女からの追跡を恐れる理由はなかった。さらに、彼は最初にある道に入り、次に別の道に入っていたので、誰かが彼らを追ってきても、どちらの道へ行ったのか、どこを探せばよいのかを推測するのは非常に難しいだろう。

少なくとも当分の間、大理石の像にされることから逃れたことにかなり満足して、少年は連れを止め、道端の岩に腰を下ろした。

「朝食にしよう」と彼は言った。

ジャック・パンプキンヘッドは興味深そうにチップを見ていたが、食事に加わるのは断った。「私はあなたと同じようには作られていないようです」と彼は言った。

「違うのは知ってるよ」とチップは答えた。「俺がおまえを作ったんだから。」

「おお! あなたが?」とジャックは尋ねた。

「もちろんさ。組み立てて、おまえの目と鼻と耳と口を彫ったんだ」とチップは誇らしげに言った。「それに服も着せてやった。」

ジャックは自分の体と手足をじっくりと見た。

「あなたは非常に良い仕事をしたように思えます」と彼は言った。

「まあまあさ」とチップは謙虚に答えた。自分の男の構造にいくつかの欠点が見え始めていたからだ。「一緒に旅をすることになると知っていたら、もう少し丁寧にやったかもしれないな。」

「では」とかぼちゃ頭は驚きを表す口調で言った。「あなたは私の創造主――私の親――私の父上に違いありません!」

「あるいは発明家だな」と少年は笑いながら答えた。「そうだな、息子よ。俺は本当にそうだと思うよ!」

「では、私はあなたに従う義務があり、あなたは私を扶養する義務があります」と男は続けた。

「その通りだ」とチップは飛び上がって言った。「さあ、出発しよう。」

「どこへ行くのですか?」とジャックは、旅を再開したときに尋ねた。

「はっきりとはわからないんだ」と少年は言った。「でも、南に向かっていると思う。そうすれば、遅かれ早かれエメラルドの都に着くはずだ。」

「それはどんな都なのですか?」とかぼちゃ頭は尋ねた。

「それはね、オズの国の中心で、国中で一番大きな町なんだ。俺自身は行ったことがないけど、その歴史については色々聞いているよ。オズという名の強力で素晴らしい魔法使いによって建てられて、そこにあるものはすべて緑色なんだ――ちょうどこのギリキンたちの国のものがすべて紫色であるようにね。」

「ここのものはすべて紫色なのですか?」とジャックは尋ねた。

「もちろんだよ。見えないのかい?」と少年は答えた。

「私は色盲に違いありません」とかぼちゃ頭は周りを見回した後に言った。

「ええと、草は紫色で、木も紫色、家や柵も紫色だ」とチップは説明した。「道端の泥でさえ紫色だよ。でもエメラルドの都では、ここで紫色なものはすべて緑色なんだ。そして東のマンチキンたちの国では、すべてが青色。南のクアドリングたちの国ではすべてが赤色。そしてブリキの木こりが治める西のウィンキーたちの国では、すべてが黄色なんだ。」

「おお!」とジャックは言った。そして、少し間を置いて尋ねた。「ブリキの木こりがウィンキーたちを治めていると言いましたか?」

「ああ。彼はドロシーが西の悪い魔女を滅ぼすのを手伝った一人で、ウィンキーたちはとても感謝して、彼に支配者になってほしいと頼んだんだ――ちょうどエメラルドの都の人々がかかしに彼らを治めてほしいと頼んだようにね。」

「おやまあ!」とジャックは言った。「この歴史の話で混乱してきました。かかしとは誰ですか?」

「ドロシーのもう一人の友達だよ」とチップは答えた。

「では、ドロシーとは?」

「彼女はカンザスという、大きな外の世界の場所から来た女の子だ。サイクロンでオズの国に吹き飛ばされてきて、ここにいる間、かかしとブリキの木こりが彼女の旅に同行したんだ。」

「それで、彼女は今どこにいるのですか?」とかぼちゃ頭は尋ねた。

「クアドリングたちを治める善い魔女グリンダが、彼女を家に帰してやったんだ」と少年は言った。

「おお。では、かかしはどうなったのですか?」

「言っただろ。彼はエメラルドの都を治めているんだ」とチップは答えた。

「あなたは素晴らしい魔法使いが治めていると言ったと思っていました」とジャックは、ますます混乱している様子で反論した。

「うん、そう言ったよ。さて、よく聞いて。説明してやるから」とチップはゆっくりと話し、微笑むかぼちゃ頭をまっすぐに見つめながら言った。「ドロシーは魔法使いにカンザスへ帰してくれるよう頼むためにエメラルドの都へ行ったんだ。そしてかかしとブリキの木こりも彼女と一緒に行った。でも魔法使いは彼女を帰してやれなかった。彼は、そうあるべきほどの魔法使いではなかったからね。それで彼らは魔法使いに腹を立てて、彼の正体を暴くと脅した。だから魔法使いは大きな気球を作ってそれで逃げ出して、それ以来誰も彼を見ていないんだ。」

「さて、それは非常に興味深い歴史ですね」とジャックは満足そうに言った。「説明以外はすべて完璧に理解しました。」

「それは良かった」とチップは答えた。「魔法使いがいなくなった後、エメラルドの都の人々はかかし陛下を王にしたんだ。そして彼は非常に人気のある支配者になったと聞いているよ。」

「私たちはこの奇妙な王に会いに行くのですか?」とジャックは興味深そうに尋ねた。

「そうした方がいいと思うよ」と少年は答えた。「何か他に良いことがあるなら別だけど。」

「いえ、父上」とかぼちゃ頭は言った。「私は喜んであなたの行きたいところへどこへでも行きます。」

チップ、魔法の実験をする

華奢な見た目の小柄な少年は、背が高く不器用なかぼちゃ頭の男に「父上」と呼ばれることに、やや当惑しているようだった。しかし、その関係を否定するには、また別の長くて退屈な説明が必要になる。そこで彼は、唐突にこう尋ねて話題を変えた。

「疲れたかい?」

「もちろん、疲れていません!」と相手は答えた。「しかし」と彼は一呼吸置いて続けた。「歩き続ければ、私の木の関節がすり減るのは確かでしょう。」

旅を続けながら、チップはそれが本当だと考えた。木の四肢をもっと注意深く、頑丈に作らなかったことを後悔し始めた。しかし、老婆モンビを怖がらせるためだけに作った男が、古いコショウ入れに入った魔法の粉によって命を吹き込まれるなどと、どうして予想できただろうか?

そこで彼は自分を責めるのをやめ、ジャックの弱い関節の欠点をどうすればまだ補えるかを考え始めた。

そうしているうちに、彼らは森の端に来た。少年は、ある木こりがそこに残していった古いノコギリ台に腰を下ろして休んだ。

「どうして座らないんだい?」と彼はかぼちゃ頭に尋ねた。

「関節に負担がかかりませんか?」と相手は尋ねた。

「もちろんかからないさ。休まるんだよ」と少年は断言した。

そこでジャックは座ろうとした。しかし、関節をいつもより深く曲げたとたん、それらは完全に壊れてしまい、彼はガチャンという大きな音を立てて地面に倒れたので、チップは彼が完全に壊れてしまったのではないかと心配した。

彼は男に駆け寄り、足で立たせ、腕と脚をまっすぐにし、頭にひびが入っていないか確かめた。しかし、ジャックは結局、かなり良い状態のようだったので、チップは彼に言った。

「これからは立っていた方がよさそうだ。それが一番安全な方法みたいだね。」

「承知しました、父上。おっしゃる通りに」と、転倒に少しも動揺していなかった、微笑むジャックは答えた。

チップは再び腰を下ろした。やがて、かぼちゃ頭が尋ねた。

「あなたが座っているものは何ですか?」

「ああ、これは馬だよ」と少年は無頓着に答えた。

「馬とは何ですか?」とジャックは尋ねた。

「馬? うーん、馬には二種類あるんだ」とチップは、どう説明すればよいか少し戸惑いながら答えた。「一つは生きていて、四本の脚と頭と尻尾がある。そして人々はその背中に乗るんだ。」

「わかりました」とジャックは陽気に言った。「あなたが今座っているのは、その種類の馬ですね。」

「いや、違うよ」とチップは即座に答えた。

「なぜですか? それには四本の脚と、頭と、尻尾がありますよ。」チップはノコギリ台をより注意深く見て、かぼちゃ頭が正しいことに気づいた。胴体は木の幹から作られており、一方の端には尻尾によく似た枝が突き出て残されていた。もう一方の端には目に似た二つの大きな節があり、馬の口と間違えられそうな場所が切り取られていた。脚については、木から切り出された四本のまっすぐな肢が胴体にしっかりと差し込まれており、丸太を載せて鋸で切るときにノコギリ台がしっかりと立つように、広く開かれていた。

「こいつは思ったより本物の馬に似ているな」とチップは説明しようとしながら言った。「でも、本物の馬は生きていて、速足で歩いたり、跳ね回ったり、オート麦を食べたりするけど、これは木でできた死んだ馬にすぎなくて、丸太を鋸で切るために使うんだ。」

「もし生きていたら、速足で歩いたり、跳ね回ったり、オート麦を食べたりしないのですか?」とかぼちゃ頭は尋ねた。

「速足で歩いたり、跳ね回ったりはするかもしれないけど、オート麦は食べないだろうな」と少年はその考えを笑いながら答えた。「それに、もちろん、これは木でできているから、生き返ることは絶対にないよ。」

「私もそうです」と男は答えた。

チップは驚いて彼を見た。

「おや、本当だ!」と彼は叫んだ。「そして、おまえに命を吹き込んだ魔法の粉が、このポケットの中にあるんだ。」

彼はコショウ入れを取り出し、興味深そうにそれを見つめた。

「どうだろう」と彼は物思いにふけって言った。「これでノコギリ台が生き返るだろうか。」

「もしそうなら」とジャックは冷静に答えた。何も彼を驚かせることはないようだった。「私はその背中に乗ることができ、そうすれば私の関節がすり減るのを防げます。」

「試してみよう!」と少年は飛び上がって叫んだ。「でも、モンビばあさんが言った言葉と、彼女が手を上げたやり方を覚えているかな。」

彼は一分ほど考えた。生け垣から老魔女の動き一つ一つを注意深く見て、彼女の言葉を聞いていたので、彼女が言ったこと、やったことを正確に繰り返せると信じていた。

そこで彼は、まずコショウ入れから魔法の生命の粉を少し、ノコギリ台の胴体に振りかけた。それから左手を上げ、小指を上に向けて言った。「ウェオー!」

「それはどういう意味ですか、父上?」とジャックは興味深そうに尋ねた。

「わからない」とチップは答えた。次に右手を上げ、親指を上に向けて言った。「テオー!」

「それは何ですか、父上?」とジャックは尋ねた。

「黙っていろってことだ!」と少年は、こんなに重要な瞬間に邪魔をされて腹を立てて答えた。

「私はなんと速く学んでいることでしょう!」とかぼちゃ頭は、その永遠の笑みを浮かべて言った。

チップは今、両手を頭上に上げ、すべての指と親指を広げて、大声で叫んだ。「ペオー!」

すぐにノコギリ台は動き、脚を伸ばし、切り取られた口で欠伸をし、背中から粉を数粒振り落とした。残りの粉は馬の体の中に消えてしまったようだった。

「素晴らしい!」とジャックは叫んだ。少年は驚いて見つめていた。「あなたは非常に賢い妖術師ですね、父上!」

ノコギリ馬の目覚め

ノコギリ馬は、自分が生きていることに気づき、チップ以上に驚いているようだった。彼は節くれだった目を左右に転がし、今や自分が重要な存在となったこの世界を、初めて不思議そうに眺めた。それから自分自身を見ようとしたが、実際、彼には回す首がなかった。そのため、自分の体を見ようと、ぐるぐると回り続けたが、ちらりとも見ることができなかった。彼の脚は硬く不器用で、膝の関節がなかった。そのため、すぐにジャック・パンプキンヘッドにぶつかり、その人物を道端を覆う苔の上に転ばせてしまった。

チップはこの事故と、ノコギリ馬が円を描いて跳ね回り続けることに驚き、叫んだ。

「ウォッ! ウォッ、そこだ!」

ノコギリ馬はこの命令に全く注意を払わず、次の瞬間、彼の木製の脚の一本をチップの足に強く踏み下ろしたので、少年は痛みに踊りながら安全な距離まで離れ、そこから再び叫んだ。

「ウォッ! ウォッ、と言ってるんだ!」

ジャックはどうにか座った姿勢まで起き上がり、興味深そうにノコギリ馬を見ていた。

「その動物にはあなたの声が聞こえないと思います」と彼は言った。

「十分に大声で叫んでるだろ?」とチップは怒って答えた。

「ええ。しかし、馬には耳がありません」と微笑むかぼちゃ頭は言った。

「本当だ!」とチップは、初めてその事実に気づいて叫んだ。「それじゃあ、どうやってあいつを止めるんだ?」

しかしその瞬間、ノコギリ馬は自分の体を見ることは不可能だと結論づけ、自ら止まった。しかし、彼はチップを見つけ、少年にもっとよく観察するために近づいてきた。

その生き物が歩く姿は実に滑稽だった。右側の脚を一緒に動かし、左側の脚を一緒に動かしたからだ。それは側対歩で走る馬がするように、その体を揺りかごのように横に揺らした。

チップはなだめるような口調で「いい子だ! いい子だ!」と言いながらその頭を叩いた。するとノコギリ馬は跳ねるように離れ、その突き出た目でジャック・パンプキンヘッドの姿を調べに行った。

「あいつに引き綱を見つけなきゃ」とチップは言い、ポケットを探して丈夫な紐の巻きを取り出した。これを解き、ノコギリ馬に近づいてその首に紐を結び、その後、もう一方の端を大きな木に結びつけた。ノコギリ馬はその行動を理解せず、後ろに下がって簡単に紐をちぎってしまったが、逃げようとはしなかった。

「思ったより力が強いな」と少年は言った。「それに、かなり頑固だ。」

「耳を作ってやったらどうだい?」とジャックは尋ねた。「そうすれば、何をすべきか教えてやれるよ。」

「それは素晴らしい考えだ!」とチップは言った。「どうしてそれを思いついたんだい?」

「いや、私は思いついたわけではありません」とかぼちゃ頭は答えた。「その必要もありませんでした。それが最も単純で簡単なことだからです。」

そこでチップはナイフを取り出し、小さな木の樹皮で耳を作った。

「あまり大きく作っちゃいけないな」と彼は削りながら言った。「さもないと、俺たちの馬がロバになっちまう。」

「どうしてですか?」とジャックは道端から尋ねた。

「だって、馬は人間より耳が大きくて、ロバは馬より耳が大きいんだ」とチップは説明した。

「では、もし私の耳がもっと長かったら、私は馬になるのですか?」とジャックは尋ねた。

「友よ」とチップは真面目に言った。「おまえはどんなに耳が大きくても、かぼちゃ頭以外の何物にもなれないよ。」

「おお」とジャックはうなずきながら答えた。「理解したと思います。」

「もしそうなら、おまえはたいしたものだ」と少年は言った。「でも、理解したと思うことに害はないさ。さて、この耳はできたと思う。俺がこれをくっつけている間、馬を押さえていてくれるかい?」

「もちろん、私を立たせてくれるなら」とジャックは言った。

そこでチップは彼を足で立たせ、かぼちゃ頭は馬のところへ行ってその頭を押さえた。その間に少年はナイフの刃で二つの穴を開け、耳を差し込んだ。

「とてもハンサムに見えますね」とジャックは感心して言った。

しかし、ノコギリ馬のすぐそばで話されたその言葉は、彼がこれまでに聞いた最初の音だったので、動物をひどく驚かせ、彼は前方に跳び上がり、チップを片側に、ジャックをもう片側に転ばせた。それから彼は、自分の足音に怯えるかのように前進し続けた。

「ウォッ!」とチップは起き上がりながら叫んだ。「ウォッ! この馬鹿、ウォッ!」ノコギリ馬はおそらくこれに注意を払わなかっただろうが、ちょうどその時、彼の脚がジリスの穴にはまり、頭から真っ逆さまに地面に転んだ。彼は背中を下にして横たわり、狂ったように四本の脚を空中で振り回していた。

チップは彼に駆け寄った。

「おまえはたいした馬だな、本当に!」と彼は叫んだ。「俺が『ウォッ』と叫んだ時、どうして止まらなかったんだ?」

「『ウォッ』は止まれという意味なのかい?」とノコギリ馬は驚いた声で、少年を見上げるために目を上に転がしながら尋ねた。

「もちろんだよ」とチップは答えた。

「地面の穴も止まれという意味なんだな?」と馬は続けた。

「もちろんさ。それを飛び越えない限りはね」とチップは言った。

「ここは奇妙な場所だな」とその生き物は驚いたように叫んだ。「いったい、ここで何をしているんだい?」

「俺がおまえを生き返らせたんだよ」と少年は答えた。「でも、俺の言うことを聞いて、言われた通りにすれば、何も害はないから。」

「では、言われた通りにするよ」とノコギリ馬は謙虚に答えた。「でも、さっき、何があったんだい? なんだか、調子が悪いようだ。」

「逆さまになってるんだ」とチップは説明した。「でも、その脚をちょっとの間じっとしていれば、また元に戻してやるから。」

「俺にはいくつの面があるんだい?」とその生き物は不思議そうに尋ねた。

「いくつかだよ」とチップは簡潔に言った。「でも、その脚をじっとしててくれ。」

ノコギリ馬は今や静かになり、脚を硬直させた。そのため、チップは数回の努力の末、彼を転がして upright に立たせることができた。

「ああ、今は大丈夫そうだ」と奇妙な動物はため息をついて言った。

「片方の耳が壊れているよ」とチップは注意深く調べた後、告げた。「新しいのを作らなきゃ。」

それから彼はノコギリ馬を、ジャックが必死に起き上がろうともがいている場所まで連れて行き、かぼちゃ頭がまっすぐ立つのを手伝った後、チップは新しい耳を削り出し、馬の頭に取り付けた。

「さて」と彼は乗用馬に話しかけた。「これから言うことによく注意しろよ。『ウォッ!』は止まれ、『進め!』は前に歩け、『速足!』はできるだけ速く行け、だ。わかったかい?」

「わかったと思う」と馬は答えた。

「よろしい。俺たちはみんなでエメラルドの都へ旅をして、かかし陛下に会いに行くんだ。そしてジャック・パンプキンヘッドは、関節がすり減らないように、おまえの背中に乗るんだ。」

「構わないよ」とノコギリ馬は言った。「おまえがいいなら、俺もいい。」

それからチップはジャックが馬に乗るのを手伝った。

「しっかりつかまってろよ」と彼は注意した。「さもないと、落ちてかぼちゃ頭が割れるかもしれないからな。」

「それは恐ろしいことです!」とジャックは身震いしながら言った。「何につかまればいいのですか?」

「そうだね、耳につかまれよ」とチップは少し考えた後、答えた。

「それはやめてくれ!」とノコギリ馬は抗議した。「そうすると、聞こえなくなるから。」

それはもっともだと思われたので、チップは何か他のことを考えようとした。

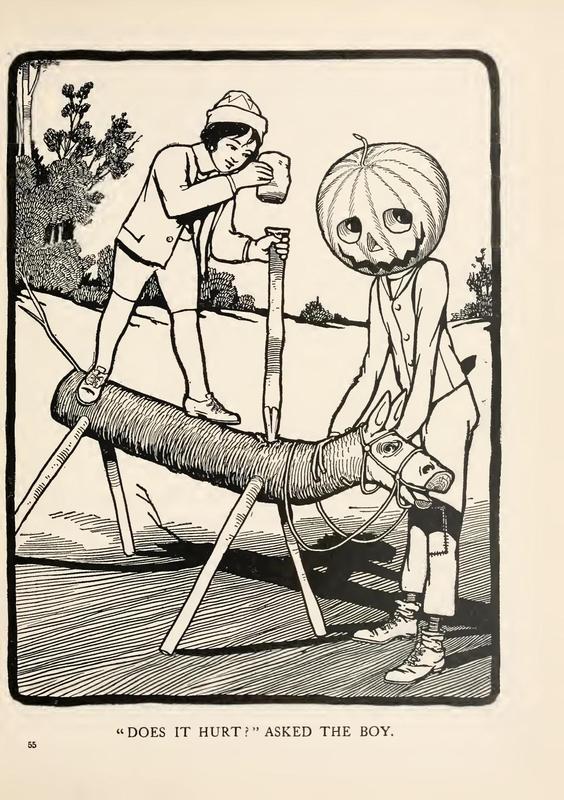

「こうしよう!」と彼はついに言った。彼は森に入り、若くて丈夫な木から短い枝を切り出した。その一端を尖らせ、それからノコギリ馬の背中、頭のすぐ後ろに穴を掘った。次に道から石を持ってきて、杭を動物の背中にしっかりと打ち込んだ。

「やめろ! やめろ!」と馬は叫んだ。「ひどく揺さぶられている。」

「痛いかい?」と少年は尋ねた。

「痛いというわけではないが」と動物は答えた。「揺さぶられると、とても神経質になるんだ。」

「まあ、もう終わったよ」とチップは励ますように言った。「さあ、ジャック、この杭にしっかりつかまるんだ。そうすれば落ちて壊れることはないから。」

そこでジャックはしっかりとつかまり、チップは馬に言った。

「進め。」

従順な生き物はすぐに前に歩き出し、地面から足を上げるたびに左右に揺れた。

チップはノコギリ馬のそばを歩き、この仲間が増えたことにかなり満足していた。やがて彼は口笛を吹き始めた。

「その音はどういう意味だい?」と馬は尋ねた。

「気にするなよ」とチップは言った。「ただ口笛を吹いているだけで、かなり満足しているってことさ。」

「もし唇を合わせることができたら、私も口笛を吹くのですが」とジャックは言った。「父上、私はいくつかの点で、ひどく欠けているようです。」

しばらく旅を続けると、彼らがたどっていた狭い小道は、黄色いレンガで舗装された広い道路に変わった。道のそばに、チップは次のように書かれた道しるべに気づいた。

「エメラルドの都まで九マイル。」

しかし、今は暗くなってきたので、彼は道端で夜営し、翌朝夜明けに旅を再開することに決めた。彼はノコギリ馬を、いくつかの茂った木が生えている草の丘に連れて行き、慎重にかぼちゃ頭が降りるのを手伝った。

「一晩、地面に寝かせておこうと思う」と少年は言った。「その方が安全だろう。」

「俺はどうするんだい?」とノコギリ馬は尋ねた。

「おまえは立っていても平気だろう」とチップは答えた。「それに、眠れないんだから、見張りをして、誰かが近づいて俺たちを邪魔しないように見ていてくれ。」

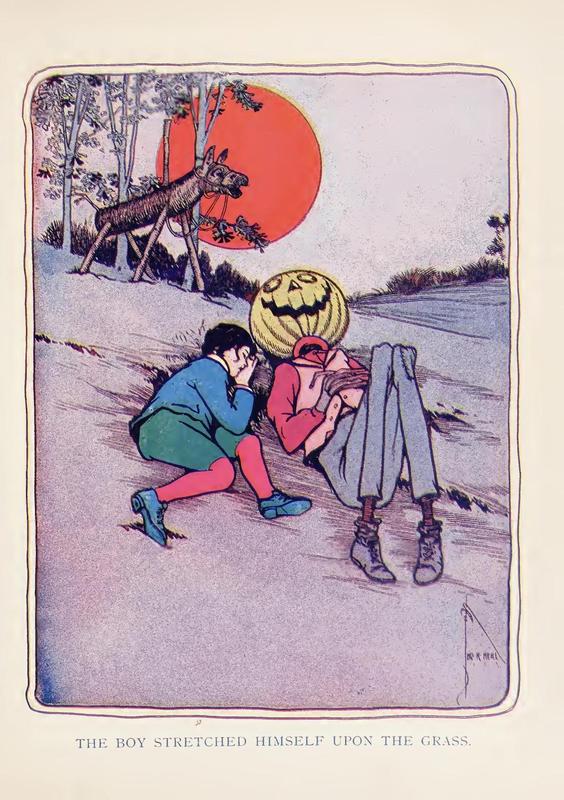

それから少年はかぼちゃ頭のそばの草の上に身を伸ばし、旅でひどく疲れていたので、すぐにぐっすりと眠りについた。

ジャック・パンプキンヘッド、エメラルドの都へ

夜明けとともに、チップはパンプキンヘッドに起こされた。彼は眠い目をこすり、小川で顔を洗い、それからパンとチーズを少し食べた。こうして新しい一日の準備を終えると、少年は言った。

「すぐに出発しよう。九マイルはかなりの距離だけど、何も事故がなければお昼までにはエメラルドの都に着けるはずだ」。そこで、パンプキンヘッドは再びノコギリ馬の背に乗せられ、旅が再開された。

チップは、草木が帯びていた紫色は、今やくすんだラベンダー色に薄れ、やがてそのラベンダー色も緑がかった色合いを帯び始め、かかしが統治する偉大な都に近づくにつれて、その緑が次第に鮮やかになっていくのに気づいた。

一行がほんの二マイルほど進んだところで、黄色いレンガの道は幅の広い急流の川によって分断された。チップはどうやって渡ろうか途方に暮れたが、しばらくして、川の向こう岸から渡し守の男が舟で近づいてくるのを見つけた。

男が岸に着くと、チップは尋ねた。

「向こう岸まで舟で渡してくれませんか?」

「ああ、金があるならな」と、その顔が不機嫌そうで気難しげな渡し守は答えた。

「でも、お金は持っていません」とチップは言った。

「一銭もか?」と男は尋ねた。

「一銭もです」と少年は答えた。

「それなら、骨を折ってお前たちを向こう岸まで運んでやる義理はないな」と渡し守はきっぱりと言った。

「なんて親切な方でしょう!」とパンプキンヘッドはにこやかに言った。

渡し守は彼をじろりと見たが、返事はしなかった。旅がこうも突然終わりを迎えたことにひどく落胆したチップは、どうにかしようと考えていた。

「どうしてもエメラルドの都に行かなければならないんです」と彼は船頭に言った。「でも、あなたが渡してくれなかったら、どうやって川を渡ればいいんですか?」

男は笑ったが、それは感じの良い笑いではなかった。

「その木の馬は浮くだろうさ」と彼は言った。「そいつに乗って渡ればいい。お前が連れているかぼちゃ頭のまぬけは、沈もうが泳ごうが、どっちでも大したことじゃない。」

「私のことは心配なさらないでください」とジャックは気難しい渡し守に愛想よく微笑みながら言った。「きっと見事に浮くはずですから。」

チップはその試みはやってみる価値があると考えた。ノコギリ馬は危険が何を意味するのか知らなかったので、全く反対しなかった。そこで少年は馬を水の中へと導き、その背中に登った。ジャックも膝まで水に浸かり、かぼちゃの頭を水の上に出しておけるように馬の尻尾を掴んだ。

「いいかい」とチップはノコギリ馬に指示した。「脚をばたつかせれば、たぶん泳げるだろう。そして、泳げれば、たぶん向こう岸に着けるはずだ。」

ノコギリ馬はすぐに脚をばたつかせ始めた。その脚はオールのように働き、冒険者たちをゆっくりと川の向こう岸へと運んだ。その旅は非常にうまくいき、やがて彼らは濡れて水を滴らせながら、草の茂る岸へと這い上がっていた。

チップのズボンの裾と靴はずぶ濡れだったが、ノコギリ馬は完璧に浮いていたので、少年の膝から上は全く濡れていなかった。パンプキンヘッドに至っては、彼の豪華な服の一針一針から水が滴り落ちていた。

「太陽がすぐに乾かしてくれるさ」とチップは言った。「それに、とにかく、渡し守がいなくても無事に向こう岸に渡れたし、旅を続けられる。」

「泳ぐのは全く気にならなかった」と馬が言った。

「私もだ」とジャックが付け加えた。

彼らはすぐに黄色いレンガの道に戻ったが、それは向こう岸で離れた道の続きであることがわかった。そしてチップは再びパンプキンヘッドをノコギリ馬の背に乗せた。

「速く走れば、風で服が乾く助けになるだろう。僕は馬の尻尾に捕まって後から走るよ。こうすれば、みんなあっという間に乾くさ。」

「それなら、馬は元気よく進まなければなりませんね」とジャックは言った。

「最善を尽くすよ」とノコギリ馬は快活に答えた。

チップはノコギリ馬の尻尾の役目をしている枝の端を掴み、大声で叫んだ。「進め!」

馬は良いペースで走り始め、チップはその後を追った。それから、もっと速く行けると考え、彼は叫んだ。「速足!」

さて、ノコギリ馬はこの言葉が、できる限り速く進めという命令だったことを覚えていた。そのため、彼はとてつもない速さで道を駆け抜け始め、チップは人生でかつてないほど速く走り、足を運び続けるのに必死だった。

すぐに彼は息が切れ、馬に「止まれ!」と叫びたかったが、その言葉を喉から絞り出すことができないことに気づいた。その時、彼が握りしめていた尻尾の端は、ただの枯れ枝にすぎなかったため、突然ぽっきりと折れてしまった。次の瞬間には、少年は道の土埃の中で転がっていた。一方、馬とそのかぼちゃ頭の乗り手は猛スピードで走り去り、あっという間に遠くへ消えていった。

チップが体を起こし、喉の土埃を払って「止まれ!」と言えるようになった頃には、もはやそれを言う必要はなかった。馬はとっくの昔に視界から消えていたからだ。

そこで彼は、自分にできる唯一の賢明なことをした。彼は座って十分に休み、その後、道に沿って歩き始めた。

「いつかはきっと彼らに追いつくだろう」と彼は考えた。「道はエメラルドの都の門で終わるのだから、彼らはそれ以上先には行けないはずだ。」

その間、ジャックは杭にしっかりとつかまり、ノコギリ馬は競走馬のように道を疾走していた。二人ともチップが置き去りにされたことには気づいていなかった。パンプキンヘッドは振り返らなかったし、ノコギリ馬は振り返ることができなかったからだ。

走りながら、ジャックは草木が鮮やかなエメラルドグリーン色になっていることに気づいた。そのため、高い尖塔やドームが見えてくる前から、エメラルドの都に近づいているのだと察した。

やがて、エメラルドがびっしりとちりばめられた緑の石の高い壁が、彼らの前にそびえ立った。ノコギリ馬が止まることを知らず、この壁に二人とも叩きつけられてしまうのではないかと恐れたジャックは、思い切ってできる限りの大声で「止まれ!」と叫んだ。

馬があまりに突然命令に従ったので、杭がなければ、ジャックは頭から真っ逆さまに放り出されて、その美しい顔を台無しにするところだった。

「速い走りでしたね、お父さん!」と彼は叫んだ。そして、返事がないのを聞いて振り返り、初めてチップがいないことに気づいた。

この明らかな見捨てられ方にパンプキンヘッドは当惑し、不安になった。彼が少年に何が起こったのか、そしてこのような困難な状況で次に何をすべきかと思案していると、緑の壁の門が開き、一人の男が出てきた。

この男は背が低く丸々としており、その太った顔は非常に温厚そうに見えた。彼は全身緑の服を着て、頭には先の尖った高い緑の帽子をかぶり、目には緑の眼鏡をかけていた。パンプキンヘッドの前でお辞儀をすると、彼は言った。

「私はエメラルドの都の門の番人です。失礼ですが、あなたはどなたで、ご用件は何でしょうか?」

「私の名前はジャック・パンプキンヘッドです」ともう一方はにこやかに答えた。「しかし、用事については、それが何なのか、この世でこれっぽっちも心当たりがありません。」

門の番人は驚いた様子で、その返事に不満げに首を振った。

「あなたは何なのですか、人間ですか、それともかぼちゃですか?」と彼は丁寧に尋ねた。

「両方です、よろしければ」とジャックは答えた。

「そしてこの木の馬は――生きているのですか?」と番人は質問した。

馬は節くれだった片目を上に向け、ジャックにウィンクした。それから跳ねて、片脚を番人の足の指の上に下ろした。

「痛っ!」と男は叫んだ。「その質問をしたことを後悔します。しかし、その答えは実に説得力がありますな。エメラルドの都に何かご用がおありですか?」

「あるような気がするのですが」とパンプキンヘッドは真面目な顔で答えた。「それが何か思い出せません。父がすべて知っているのですが、ここにはいないのです。」

「これは奇妙なことだ――非常に奇妙だ!」と番人は言った。「しかし、あなた方は無害のようですな。悪だくみをしている人間は、そんなに楽しそうに笑うものではありません。」

「それについては」とジャックは言った。「私の笑顔はどうしようもないのです。ジャックナイフで顔に彫られているのですから。」

「では、私の部屋に入ってください」と番人は続けた。「あなたのために何ができるか見てみましょう。」

そこでジャックはノコギリ馬に乗って門を通り、壁に組み込まれた小さな部屋に入った。番人が呼び鈴の紐を引くと、やがて非常に背の高い兵士――緑の制服を着ている――が反対側のドアから入ってきた。この兵士は肩に長い緑の銃を担ぎ、膝まで届くほどの美しい緑のひげを生やしていた。番人はすぐに彼に話しかけた。

「ここに奇妙な紳士がいるのだが、なぜエメラルドの都に来たのか、何がしたいのかも分からんそうだ。教えてくれ、我々はこの方をどうすればよいのだ?」

緑のひげの兵士は、ジャックを注意深く、そして興味深そうに見た。ついに彼はきっぱりと首を振ると、そのひげに小さな波がさざめき、そして言った。

「陛下、かかし様のもとへお連れしなければなりません。」

「しかし、かかし陛下はこの方をどうなさるのだ?」と門の番人は尋ねた。

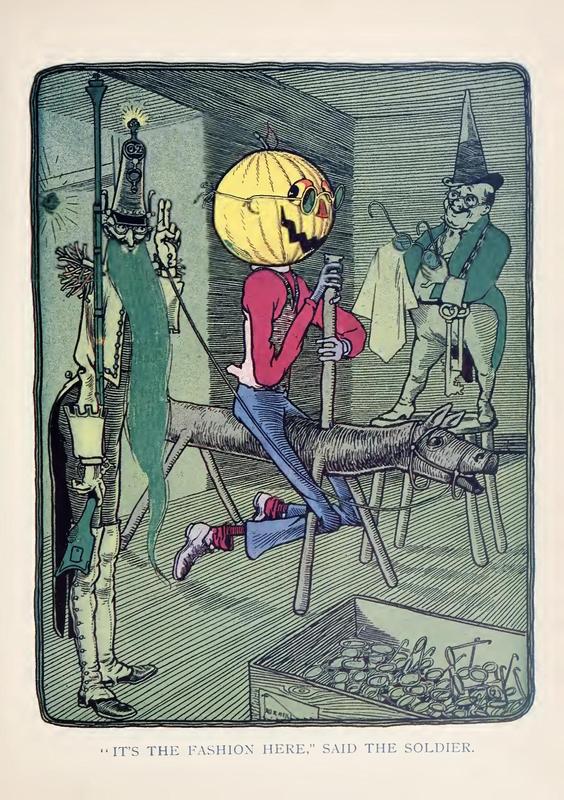

「それは陛下のなさることです」と兵士は答えた。「私には私自身の厄介事で手一杯です。外部の厄介事はすべて陛下にお任せしなければなりません。ですから、この方に眼鏡をかけさせてください。私が王宮までお連れします。」

そこで番人は大きな眼鏡の箱を開け、ジャックの大きくて丸い目に合うものを探そうとした。

「在庫には、その目を完全に覆えるようなものは一組もありませんな」と小柄な男はため息をついて言った。「それに、あなたの頭はとても大きいので、眼鏡を紐で結ばなければなりません。」

「しかし、なぜ眼鏡をかける必要があるのですか?」とジャックは尋ねた。

「ここではそれが流行なのです」と兵士は言った。「それに、豪華絢爛なエメラルドの都のきらめきとまばゆさで目がくらむのを防いでくれます。」

「おお!」とジャックは声を上げた。「ぜひとも結びつけてください。目がくらむのはごめんです。」

「私もだ!」とノコギリ馬が割り込んだ。そこで、目の役目をしている突き出た節の上に、緑の眼鏡が一組、素早く結びつけられた。

それから緑のひげの兵士は彼らを内門へと導き、彼らはすぐに壮麗なエメラルドの都のメインストリートに出た。

きらめく緑の宝石が美しい家々の正面を飾り、塔や小塔はすべてエメラルドで覆われていた。緑の大理石の舗装さえも貴重な石で輝いており、初めてそれを見る者にとっては、実に壮大で驚くべき光景だった。

しかし、富や美について何も知らないパンプキンヘッドとノコギリ馬は、緑の眼鏡を通して見る素晴らしい光景にほとんど注意を払わなかった。彼らは静かに緑の兵士の後について行き、驚いて彼らを見つめる緑の人々の群れにもほとんど気づかなかった。緑の犬が走り出てきて彼らに吠えかかった時、ノコギリ馬はすかさず木の脚でそれを蹴り、その小動物を家の一つに泣きながら追い返した。しかし、彼らの王宮への道のりを妨げるような、これ以上深刻な出来事は起こらなかった。

パンプキンヘッドは緑の大理石の階段を駆け上がり、かかしの御前までまっすぐ乗りつけたかったが、兵士がそれを許さなかった。そこでジャックは、多大な困難を伴って馬から降り、召使いがノコギリ馬を裏手へと連れて行った。一方、緑のひげの兵士はパンプキンヘッドを正面玄関から宮殿へと案内した。

見知らぬ客は豪華に装飾された待合室に残され、兵士は彼を知らせに行った。偶然にも、陛下はこの時、手持ち無沙汰で、何かすることがなくてひどく退屈していたので、訪問者をすぐに玉座の間に通すよう命じた。

ジャックはこの壮麗な都の統治者に会うことに何の恐れも気まずさも感じなかった。彼は世間の慣習について全く無知だったからだ。しかし、部屋に入り、きらびやかな玉座に座るかかし陛下を初めて目にした時、彼は驚きのあまり立ち止まった。

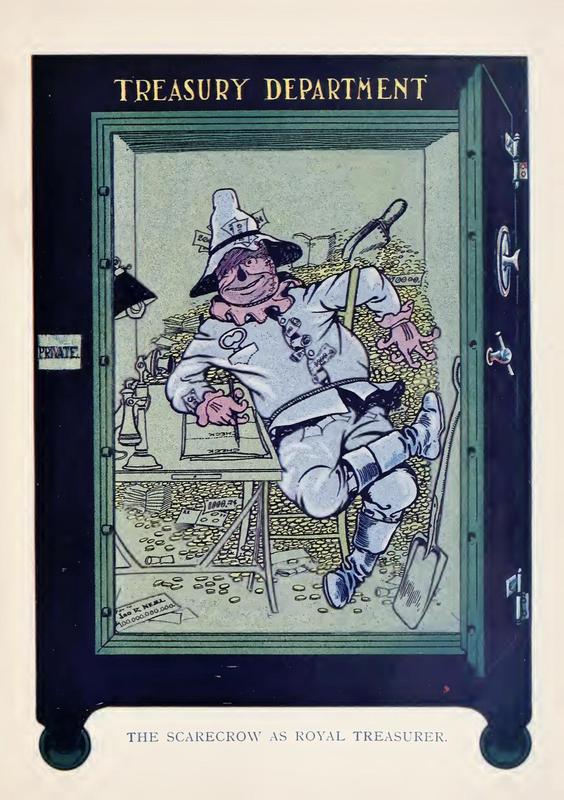

かかし陛下

この本の読者なら誰でもかかしがどんなものか知っていると思うが、ジャック・パンプキンヘッドはこれまでそのような創造物を見たことがなかったので、彼の短い人生のどの経験よりも、エメラルドの都の注目すべき王に会ったことに驚いた。

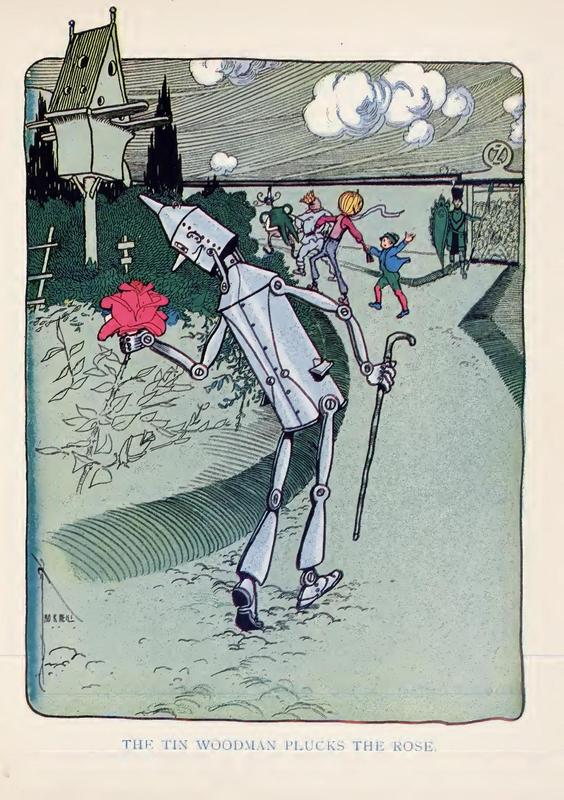

かかし陛下は色あせた青い服のスーツを着ており、その頭は単にわらを詰めた小さな袋で、その上には目、耳、鼻、口が顔を表すためにぞんざいに描かれていた。服にもわらが詰められていたが、その詰め方が不均一であったり、不注意であったりしたため、陛下の脚と腕は必要以上にでこぼこしているように見えた。手には長い指のついた手袋をしており、それらには綿が詰められていた。わらの束が君主の上着から、そして首やブーツの上部からも突き出ていた。頭にはきらめく宝石がびっしりとちりばめられた重い金の王冠をかぶっており、この王冠の重みで額がしわになって垂れ下がり、描かれた顔に思慮深い表情を与えていた。実に、王冠だけが威厳を示しており、それ以外の点では、かかし王はただのかかしにすぎなかった――薄っぺらで、不格好で、実体のない存在だった。

しかし、かかし陛下の奇妙な姿がジャックにとって驚きであったとすれば、パンプキンヘッドの姿もかかしにとっては劣らず不思議なものだった。紫のズボン、ピンクのチョッキ、そして赤いシャツが、チップが作った木の関節の上にだぶだぶと掛かっていた。そして、かぼちゃに彫られた顔は絶えずにやりと笑っており、まるでその持ち主が人生を想像しうる限り最も陽気なものだと考えているかのようだった。

実際、陛下は最初、その奇妙な訪問者が自分を笑っているのだと思い、そのような無礼に憤慨しかけていた。しかし、かかしがオズの国で最も賢明な人物であるという評判を得たのは、理由がないわけではなかった。彼は訪問者をより注意深く観察し、すぐにジャックの顔立ちが笑顔に彫られており、望んでも真面目な顔をすることができないのだと発見した。

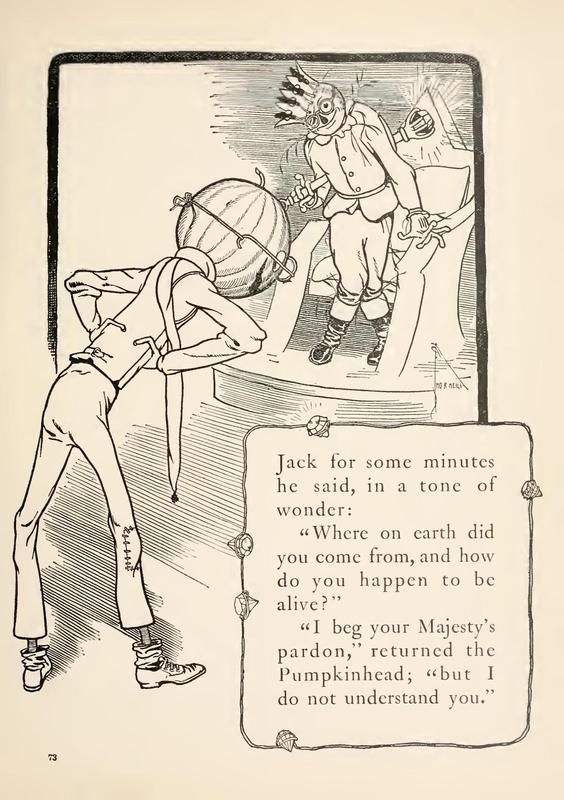

最初に口を開いたのは王だった。ジャックを数分間眺めた後、彼は驚きの声で言った。

「一体全体、どこから来たのだ。そして、どうして生きているのだ?」

「陛下、失礼いたします」とパンプキンヘッドは答えた。「しかし、あなたの仰ることが理解できません。」

「何が理解できないのだ?」とかかしは尋ねた。

「なぜなら、あなたの言葉が理解できないのです。ご存じの通り、私はギリキンの国から来ましたので、外国人なのです。」

「ああ、なるほど!」とかかしは声を上げた。「私自身はマンチキンの言葉を話すが、これはエメラルドの都の言葉でもある。しかし、あなたは、思うに、パンプキンヘッドの言葉を話すのだろう?」

「その通りでございます、陛下」と相手はお辞儀をして答えた。「ですから、我々がお互いを理解することは不可能でしょう。」

「それは確かに残念だ」とかかしは考え深げに言った。「通訳が必要だな。」

「通訳とは何ですか?」とジャックは尋ねた。

「私の言葉と君の言葉の両方を理解する人物だ。私が何か言えば、通訳が君にその意味を伝えられる。そして君が何か言えば、通訳が私に君の言った意味を伝えられる。通訳は両方の言語を理解するだけでなく、話すこともできるのだ。」

「それは実に賢いですね」とジャックは、困難から抜け出す簡単な方法を見つけて大いに喜んだ。

そこでかかしは緑のひげの兵士に、民衆の中からギリキンの言葉とエメラルドの都の言葉の両方を理解する者を探し出し、すぐに自分の元へ連れてくるよう命じた。

兵士が去ると、かかしは言った。

「待っている間、椅子に座らないかね?」

「陛下は、私があなたの言葉を理解できないことをお忘れです」とパンプキンヘッドは答えた。「もし私に座ってほしいのであれば、そうするよう合図をしていただかなければなりません」。かかしは玉座から降り、肘掛け椅子をパンプキンヘッドの後ろの位置まで転がした。それから彼はジャックを突然押し、ジャックはクッションの上に不格好に sprawling し、ジャックナイフのように二つに折れ曲がってしまい、体を元に戻すのに一苦労した。[訳注: sprawling は「大の字に広がる」の意]

「その合図は理解できたかね?」と陛下は丁寧に尋ねた。

「完璧に」とジャックは宣言し、腕を伸ばして頭を正面に向けた。かぼちゃはそれを支える棒の上でねじれてしまっていたのだ。

「君はずいぶん急いで作られたようだね」とかかしは、ジャックが体をまっすぐにしようと奮闘するのを見ながら言った。

「陛下ほどではありません」と率直な返事が返ってきた。

「我々の間にはこういう違いがある」とかかしは言った。「私は曲がるが、折れない。一方、君は折れるが、曲がらない。」

その時、兵士が若い娘の手を引いて戻ってきた。彼女はとても愛らしく、控えめな様子で、きれいな顔立ちと美しい緑の目と髪をしていた。優美な緑の絹のスカートは膝まで届き、エンドウのさやが刺繍された絹のストッキングと、リボンやバックルの代わりにレタスの房で飾られた緑のサテンの靴を見せていた。絹の胴着にはクローバーの葉が刺繍されており、彼女は同じ大きさのきらめくエメラルドで縁取られた粋な小さな上着を着ていた。

「おや、小さなジェリア・ジャムではないか!」とかかしは、緑の乙女が彼の前できれいな頭を下げると叫んだ。「ギリキンの言葉は分かるかね、お嬢さん?」

「はい、陛下」と彼女は答えた。「私は北の国で生まれましたので。」

「では、君が我々の通訳だ」とかかしは言った。「このパンプキンヘッドに私が言うことをすべて説明し、また彼が言うことをすべて私に説明してくれ。この取り決めで満足かね?」と彼は客の方を向いて尋ねた。

「実に満足です」と返事があった。

「では、まず初めに」とかかしはジェリアの方を向いて続けた。「彼に、なぜエメラルドの都に来たのか尋ねてくれ。」

しかし、その代わりに、ジャックをじっと見ていた少女は彼に言った。

「あなたは本当に素晴らしい生き物ね。誰があなたを作ったの?」

「チップという名の少年だよ」とジャックは答えた。

「彼は何と言った?」とかかしは尋ねた。「私の耳が聞き間違えたに違いない。彼は何と言ったのだ?」

「『陛下のお脳は少し緩んでいるように見えます』と申しております」と少女はしおらしく答えた。

かかしは玉座の上で落ち着かずに身じろぎし、左手で自分の頭に触れた。

「二つの異なる言語を理解できるとは、何と素晴らしいことだろう」と彼は困惑したため息をつきながら言った。「では聞いてもらおうか、お嬢さん。エメラルドの都の統治者を侮辱した罪で牢に入れることに何か異存はあるかと。」

「侮辱などしていません!」とジャックは憤慨して抗議した。

「まあまあ!」とかかしは注意した。「ジェリアが私の言葉を翻訳するまで待ちなさい。君がそんなに軽率に口を出すなら、何のために通訳がいるのだ?」

「わかりました、待ちます」とパンプキンヘッドは不機嫌な声で答えた―― যদিও তার মুখ আগের মতোই অমায়িক হাসছিল。「翻訳してくれ、お嬢さん。」

「陛下は、お腹が空いていらっしゃるかとお尋ねです」とジェリアは言った。

「ああ、全く!」とジャックはより快活に答えた。「私は食べることができないのですから。」

「それは私も同じだ」とかかしは言った。「彼は何と言ったかね、ジェリア、お嬢さん?」

「『片方の目がもう片方より大きく描かれていることにお気づきですか』と尋ねております」と少女はいたずらっぽく言った。

「彼女の言うことを信じないでください、陛下!」とジャックは叫んだ。

「ああ、信じていないよ」とかかしは冷静に答えた。それから、少女に鋭い視線を投げかけ、尋ねた。

「君はギリキンの言葉とマンチキンの言葉の両方を完全に理解していると確信しているかね?」

「完全に確信しております、陛下」とジェリア・ジャムは、王の前で笑いをこらえるのに必死になりながら言った。

「では、なぜ私自身がそれらを理解しているように思えるのだ?」とかかしは尋ねた。

「なぜなら、それらは全く同じものだからです!」と少女は宣言し、今度は陽気に笑った。「陛下は、オズの国全土で話されている言葉は一つだけだとご存じなかったのですか?」

「本当にそうなのか?」とかかしはこれを聞いて大いに安堵し、叫んだ。「それなら、私は簡単に自分自身の通訳になれたはずだ!」

「すべて私のせいです、陛下」とジャックは、やや間抜けな顔をして言った。「私たちは違う国から来たので、きっと違う言葉を話すに違いないと思っていました。」

「これは君にとって、決して考えてはならないという警告になるはずだ」とかかしは厳しく返した。「賢く考えることができない限り、ただのダミーでいた方がましだからだ――君はまさしくそうだがな。」

「その通りです! ――私はまさしくそうです!」とパンプキンヘッドは同意した。

「どうやら」とかかしは、より穏やかな口調で続けた。「君の製作者は、平凡な人間を一人作るために、いくつかの上等なパイを台無しにしたようだ。」

「陛下、私が作ってほしいと頼んだわけではないことを保証します」とジャックは答えた。

「ああ! 私の時も同じだった」と王は快活に言った。「そして、我々は普通の人間とは皆違うのだから、友人になろうではないか。」

「心から!」とジャックは叫んだ。

「何! 君は心を持っているのか?」とかかしは驚いて尋ねた。

「いいえ。それはただの想像です――いわば、比喩表現です」と相手は言った。

「ふむ、君の最も顕著な姿は木の姿のようだからな。脳みそがないのだから行使する権利のない想像力を、抑制してもらわねばならん」とかかしは警告するように言った。

「もちろんです!」とジャックは、全く理解せずに言った。

陛下はそれからジェリア・ジャムと緑のひげの兵士を下がらせ、彼らがいなくなると、新しい友人の腕を取り、輪投げのゲームをするために中庭へと彼を導いた。

ジンジャー将軍の反乱軍

チップは、部下のジャックとノコギリ馬に再び合流したいと切に願っていたので、休憩もせずにエメラルドの都までの距離の半分を歩き通した。それから彼は空腹であることに気づいたが、旅のために用意したクラッカーとチーズはすべて食べ尽くしてしまっていた。

この緊急事態にどうすべきかと思案していると、道端に座っている一人の少女に出会った。彼女の服装は、少年の目には著しく鮮やかに映った。絹の胴着はエメラルドグリーンで、スカートは四つの異なる色でできていた――前が青、左側が黄、後ろが赤、そして右側が紫だった。胴着の前を留めているのは四つのボタンで、一番上が青、次が黄、三番目が赤、そして最後が紫だった。

このドレスの華やかさはほとんど野蛮なほどだった。だからチップが、その上のきれいな顔に目が引きつけられる前に、しばらくそのガウンを見つめていたのも無理はなかった。そう、顔は十分にきれいだった、と彼は判断した。しかし、そこには不満と、それに反抗あるいは大胆さの影が加わった表情をしていた。

少年が見つめている間、少女は静かに彼を見つめていた。彼女の傍らには弁当箱が置いてあり、片手には上品なサンドイッチ、もう片方には固ゆで卵を持ち、明らかな食欲で食べていたので、チップは同情を覚えた。

彼が弁当の分け前を頼もうとしたちょうどその時、少女は立ち上がって膝の上のパンくずを払った。

「さあ!」と彼女は言った。「もう行かなくては。その籠を運んでちょうだい。お腹が空いているなら、中身は自由に食べていいわ。」

チップは熱心に籠を掴んで食べ始め、しばらくの間、質問をする手間もかけずに、その奇妙な少女の後について行った。彼女は彼の前を速い足取りで歩き、その身のこなしには決断力と重要人物らしさが漂っており、彼は彼女が何らかの偉大な人物なのではないかと疑った。

ついに、空腹が満たされると、彼は彼女の隣に駆け寄り、その速い歩調について行こうとした――彼女は彼よりずっと背が高く、明らかに急いでいたので、それは非常に難しいことだった。

「サンドイッチ、どうもありがとう」とチップは小走りで言いながら言った。「お名前を伺ってもいいですか?」

「私はジンジャー将軍よ」と簡潔な返事が返ってきた。

「おお!」と少年は驚いて言った。「何の将軍なんですか?」

「私はこの戦争で反乱軍を指揮しているの」と将軍は、必要以上に鋭く答えた。

「おお!」と彼は再び声を上げた。「戦争があるなんて知りませんでした。」

「あなたが知るはずもなかったわ」と彼女は返した。「秘密にしていたのだから。それに、私たちの軍隊が完全に少女だけで構成されていることを考えれば」と彼女はいくらかの誇りを込めて付け加えた。「私たちの反乱がまだ発見されていないのは、実に驚くべきことよ。」

「本当にそうですね」とチップは認めた。「でも、あなたの軍隊はどこにいるんですか?」

「ここから一マイルほど先よ」とジンジャー将軍は言った。「私の明確な命令により、オズの国全土から軍隊が集結しているの。なぜなら、今日こそが、我々がかかし陛下を征服し、彼から王座を奪い取る日なのだから。反乱軍は、エメラルドの都へ進軍するために、私の到着を待っているだけよ。」

「へえ!」とチップは長い息をつきながら言った。「これは本当に驚くべきことですね! なぜかかし陛下を征服したいのか、お聞きしてもいいですか?」

「一つには、エメラルドの都が男たちによって十分に長く支配されてきたからよ」と少女は言った。

「それに、都は美しい宝石で輝いているが、それらは指輪や腕輪、首飾りに使った方がずっと良い。そして、王の宝物庫には、私たちの軍隊の少女全員に新しいガウンを十二着ずつ買うのに十分なお金があるの。だから私たちは都を征服して、自分たちの都合のいいように政府を運営するつもりよ。」

ジンジャーは、彼女が本気であることを証明する熱意と決断力をもってこれらの言葉を語った。

「でも、戦争は恐ろしいものです」とチップは考え深げに言った。

「この戦争は楽しいものになるわ」と少女は快活に答えた。

「あなたたちの多くが殺されるでしょう!」と少年は畏敬の念を込めた声で続けた。

「あら、そんなことないわ」とジンジャーは言った。「どんな男が少女に逆らったり、傷つけようとしたりするかしら? それに、私の軍隊には醜い顔は一人もいないのよ。」

チップは笑った。

「たぶん、あなたは正しいかもしれませんね」と彼は言った。「でも、門の番人は忠実な番人だと考えられていますし、王の軍隊は、都が戦いもせずに征服されるのを許さないでしょう。」

「軍隊は年老いて弱っているわ」とジンジャー将軍は軽蔑的に答えた。「彼の力はすべてひげを伸ばすのに使われてしまったし、彼の妻はかんしゃく持ちで、すでにその半分以上を根こそぎ引き抜いてしまったの。素晴らしい魔法使いが統治していた頃は、緑のひげの兵士は非常に優れた王国軍だったわ。人々は魔法使いを恐れていたから。でも、誰もかかしを恐れてはいないから、彼の王国軍は戦時には大して役に立たないわ。」

この会話の後、彼らはしばらく無言で進み、やがて森の中の大きな開けた場所に着くと、そこには四百人もの若い女性が完全に集まっていた。彼女たちは、まるで征服戦争ではなくピクニックに集まったかのように陽気に笑い、おしゃべりをしていた。

彼女たちは四つの隊に分かれており、チップは全員がジンジャー将軍が着ているものと似た衣装を着ていることに気づいた。唯一の本当の違いは、マンチキンの国から来た少女たちはスカートの前に青い帯があったのに対し、カドリングの国から来た少女たちは前に赤い帯、ウィンキーの国から来た少女たちは前に黄色い帯、そしてギリキンの少女たちは前に紫の帯をつけていたことだった。全員が緑の胴着を着ており、それは彼女たちが征服しようとしているエメラルドの都を表していた。そして、各胴着の一番上のボタンは、その色によって着用者がどの国から来たかを示していた。制服は粋で似合っており、一堂に会すると非常に効果的だった。

チップはこの奇妙な軍隊が全く武器を持っていないと思ったが、それは間違いだった。どの少女も、後ろ髪の結び目に、長くきらめく編み針を二本突き刺していたのだ。

ジンジャー将軍はすぐに木の切り株に登り、軍隊に演説した。

「友よ、同胞よ、そして少女たちよ!」と彼女は言った。「我々は今、オズの男たちに対する大反乱を始めようとしている! 我々はエメラルドの都を征服し、かかし王を王座から引きずり下ろし、何千もの豪華な宝石を手に入れ、王の宝物庫を略奪し、我々のかつての抑圧者に対する権力を得るために進軍するのだ!」

「万歳!」と、聞いていた者たちは言った。しかし、チップは軍隊のほとんどがおしゃべりに夢中で、将軍の言葉に注意を払っていなかったと思った。

進軍の命令が下され、少女たちは四つの隊、すなわち中隊を編成し、エメラルドの都に向かって意気揚々と歩き出した。

少年は彼女たちの後を追い、反乱軍の様々なメンバーが彼の世話に預けた籠やショール、包みをいくつか運んでいた。やがて彼らは都の緑の花崗岩の壁にたどり着き、門の前で停止した。

門の番人はすぐに出てきて、まるでサーカスが町にやって来たかのように、物珍しそうに彼女たちを眺めた。彼は金の鎖で首から鍵の束を下げ、手は無造作にポケットに突っ込まれており、都が反乱軍に脅かされているという考えは全くないようだった。少女たちに快活に話しかけ、彼は言った。

「おはよう、お嬢さんたち! 何かご用かな?」

「即刻降伏せよ!」とジンジャー将軍は彼の前に立ちはだかり、そのきれいな顔ができる限り恐ろしく眉をひそめて答えた。

「降伏!」と男は驚いて繰り返した。「なぜだ、それは不可能だ。法律違反だ! 生まれてこの方、そんなことは聞いたことがない。」

「それでも、降伏しなければならない!」と将軍は激しく叫んだ。「我々は反乱を起こしているのだ!」

「そうは見えませんな」と番人は、一人一人を感心したように眺めながら言った。

「だが、我々はそうなのだ!」とジンジャーは焦れて足を踏み鳴らしながら叫んだ。「そして、エメラルドの都を征服するつもりなのだ!」

「なんてことだ!」と驚いた門の番人は返した。「なんて馬鹿げた考えだ! お母さんのところへ帰りなさい、良い子たち。牛の乳を搾って、パンを焼くんだ。都を征服することが危険なことだと知らないのか?」

「我々は恐れない!」と将軍は答えた。そして彼女は非常に決意に満ちた表情をしていたので、番人は不安になった。

そこで彼は緑のひげの兵士を呼ぶために鐘を鳴らしたが、次の瞬間にはそうしたことを後悔した。すぐに彼は少女たちの群れに囲まれ、彼女たちは髪から編み針を取り出し、その鋭い先端を番人の太った頬やまばたきする目の危うい近くで突きつけ始めたのだ。

哀れな男は慈悲を求めて大声で泣き叫び、ジンジャーが彼の首から鍵の束を引き抜いても何の抵抗もしなかった。

軍隊を従えた将軍は今や門へと突進したが、そこで彼女はオズの王国軍――緑のひげの兵士の別名――に直面した。

「止まれ!」と彼は叫び、長い銃を指導者の顔にまっすぐ向けた。

少女たちの何人かは悲鳴を上げて後ずさりしたが、ジンジャー将軍は勇敢にその場に立ち、非難するように言った。

「あら、どうしたの? 哀れで無防備な少女を撃つつもり?」

「いや」と兵士は答えた。「私の銃には弾が込められていない。」

「込められていない?」

「そうだ。事故が怖いのでな。それに、弾を込めるための火薬と弾をどこに隠したか忘れてしまった。しかし、少し待ってくれれば、探し出してみる。」

「お構いなく」とジンジャーは快活に言った。それから彼女は軍隊に向かって叫んだ。

「みんな、銃には弾が込められていないわよ!」

「万歳!」と反乱軍はこの吉報に歓喜して叫び、緑のひげの兵士に大勢で突進し始めたので、お互いに編み針を突き刺さなかったのが不思議なくらいだった。

しかし、オズの王国軍は女性を恐れすぎて、その猛攻に立ち向かうことができなかった。彼はただくるりと向きを変え、全力で門を通り抜け、王宮に向かって走った。一方、ジンジャー将軍とその暴徒たちは、無防備な都になだれ込んだ。

こうして、一滴の血も流されることなくエメラルドの都は陥落した。反乱軍は征服軍となったのだ!

かかし、脱出を計画する

チップは少女たちからそっと離れ、緑のひげの兵士の後を素早く追った。侵略軍は都にゆっくりと入っていった。編み針の先で壁や敷石からエメラルドを掘り出すのに立ち止まっていたからだ。そのため、兵士と少年は、都が征服されたという知らせが広まる前に宮殿に到着した。

かかしとジャック・パンプキンヘッドがまだ中庭で輪投げをして遊んでいると、オズの王国軍が突然入ってきてゲームは中断された。彼は帽子も銃もなく飛び込んできて、服はひどく乱れ、その長いひげは彼が走るにつれて一ヤードも後ろにたなびいていた。

「私に一点」とかかしは冷静に言った。「どうした、君?」と彼は兵士に話しかけた。

「おお! 陛下――陛下! 都が征服されました!」と王国軍は息を切らしながら喘いだ。

「これはずいぶん突然だな」とかかしは言った。「だが、私がこのパンプキンヘッドに輪投げの仕方を教えている間、宮殿のすべてのドアと窓に閂をかけてくれ。」

兵士は急いでこれを実行し、一方、彼のすぐ後から到着したチップは、驚きの目でかかしを見つめるために中庭に残った。

陛下は、まるで玉座に何の危険も迫っていないかのように冷静に輪投げを続けたが、パンプキンヘッドはチップを見つけると、木の脚でできる限り速く少年のほうへよたよたと歩いていった。

「こんにちは、気高きお父さん!」と彼は喜んで叫んだ。「あなたがここに来てくれて嬉しいです。あの恐ろしいノコギリ馬が私を連れて逃げたのです。」

「そうだろうと思ったよ」とチップは言った。「怪我はなかった? どこかひびが入ったりは?」

「いいえ、無事に着きました」とジャックは答えた。「そして、陛下は私にとても親切にしてくださいました。」

その時、緑のひげの兵士が戻ってきて、かかしが尋ねた。

「ところで、私を征服したのは誰だ?」

「オズの国の四方から集まった少女たちの一団です」と兵士は、まだ恐怖で青ざめながら答えた。

「しかし、その時、我が常備軍はどこにいたのだ?」と陛下は兵士を真剣に見つめながら尋ねた。

「陛下の常備軍は走っておりました」と男は正直に答えた。「侵略者たちの恐ろしい武器に立ち向かえる男はいませんでしたから。」

「ふむ」とかかしはしばらく考えた後、言った。「玉座を失うことはあまり気にしていない。エメラルドの都を統治するのは退屈な仕事だからな。それに、この王冠は重くて頭が痛くなる。だが、征服者たちが、私がたまたま王だったというだけで、私を傷つけるつもりがないことを願う。」

「彼らが言っているのを聞きました」とチップはいくらかためらいながら言った。「あなたの外側でぼろの絨毯を作り、あなたの中身をソファのクッションに詰めるつもりだ、と。」

「それなら、私は本当に危険にさらされているな」と陛下はきっぱりと断言した。「脱出手段を考えるのが賢明だろう。」

「どこへ行けるのですか?」とジャック・パンプキンヘッドは尋ねた。

「それは、我が友、ウィンキーたちを統治し、自らを皇帝と称するブリキの木こりのところだ」と答えがあった。「彼はきっと私を守ってくれるだろう。」

チップは窓の外を見ていた。

「宮殿は敵に包囲されています」と彼は言った。「脱出するには遅すぎます。すぐに引き裂かれてしまいますよ。」

かかしはため息をついた。

「緊急時には」と彼は告げた。「常に立ち止まって熟考するのが良いことだ。私が立ち止まって熟考する間、失礼する。」

「しかし、我々も危険なのです」とパンプキンヘッドは心配そうに言った。「もしこの娘たちの誰かが料理を知っていたら、私の最期も遠くないでしょう!」

「馬鹿な!」とかかしは叫んだ。「彼女たちは忙しすぎて料理などできない。たとえやり方を知っていたとしてもだ!」

「しかし、もし私がここに囚人としてしばらく留まれば」とジャックは抗議した。「私は腐ってしまう可能性があります。」

「ああ! そうなると、君は付き合うにふさわしくなくなるな」とかかしは返した。「事態は私が思っていたより深刻だ。」

「あなたは」とパンプキンヘッドは陰鬱に言った。「何年も生きられる可能性があります。私の命は必然的に短いのです。ですから、残された数日を有効に活用しなければなりません。」

「まあ、まあ! 心配するな」とかかしはなだめるように答えた。「君が静かにして、私が考える時間を与えてくれれば、我々全員が脱出する方法を見つけてみせる。」

そこで他の者たちは辛抱強く静かに待った。その間、かかしは隅に行き、壁に向かって五分間ほど立っていた。その時間が終わると、彼はより明るい表情を描かれた顔で彼らに向き直った。

「君が乗ってきたノコギリ馬はどこだ?」と彼はパンプキンヘッドに尋ねた。

「ええと、私が彼を宝石だと言ったので、あなたの部下が王の宝物庫に閉じ込めたのです」とジャックは言った。

「陛下、私が思いついた唯一の場所でした」と兵士は、失態を犯したのではないかと恐れて付け加えた。

「それは大いに気に入った」とかかしは言った。「その動物に餌はやったか?」

「はい。山盛りののこぎり屑をやりました。」

「素晴らしい!」とかかしは叫んだ。「すぐにその馬をここへ連れてこい。」

兵士は急いで去り、やがて彼らは、馬が中庭に連れてこられる際に、その木の脚が敷石の上で鳴らすカタカタという音を聞いた。

陛下はその馬を吟味するように見た。「特に優雅には見えんな!」と彼は思案げに言った。「だが、走ることはできるのだろう?」

「できますとも」とチップは、ノコギリ馬を感心したように見つめながら言った。

「では、我々をその背に乗せ、反乱軍の隊列を突破し、我が友ブリキの木こりのもとへ連れて行ってもらわねばならん」とかかしは告げた。

「四人は運べません!」とチップは反対した。

「いや、だが三人なら運ばせることができるかもしれん」と陛下は言った。「したがって、我が王国軍は置いていくことにする。彼がいとも簡単に征服されたことから、彼の力にはほとんど信頼を置いていない。」

「それでも、彼は走れますよ」とチップは笑いながら言った。

「この仕打ちは予想しておりました」と兵士は不機嫌そうに言った。「しかし、耐えられます。私はこの美しい緑のひげを切り落として変装いたしましょう。それに、結局のところ、あの無謀な娘たちに立ち向かうことは、この燃えるように荒々しい、手なずけられていない木馬に乗ることより危険ではありません!」

「おそらく君は正しいのだろう」と陛下は言った。「だが、私としては、兵士ではないので、危険が好きなのだ。さて、少年よ、君が最初に乗りなさい。そして、できるだけ馬の首の近くに座ってくれ。」

チップは素早く自分の場所に登り、兵士とかかしはパンプキンヘッドを彼のすぐ後ろの席に何とか持ち上げた。王のためのスペースはほとんど残っておらず、馬が走り出すとすぐに落ちてしまいそうだった。

「洗濯ロープを持ってこい」と王は軍に言った。「そして我々全員を縛りつけろ。そうすれば、一人が落ちれば、全員が落ちることになる。」

そして兵士が洗濯ロープを取りに行っている間、陛下は続けた。「用心するに越したことはない。私の存在そのものが危険にさらされているのだから。」

「私もあなたと同じくらい用心しなければなりません」とジャックは言った。

「全く同じというわけではない」とかかしは答えた。「私に何かあれば、それで私の終わりだ。だが、君に何かあっても、種として使えるからな。」

兵士が今、長いロープを持って戻り、三人全員をしっかりと結びつけ、さらにノコギリ馬の体にも縛り付けた。これで、彼らが転がり落ちる危険はほとんどないように思われた。

「さあ、門を開け放て」とかかしは命じた。「我々は自由か死か、突進するのだ。」

彼らが立っていた中庭は、四方を囲む大きな宮殿の中心に位置していた。しかし、一か所に外の門へと続く通路があり、兵士は君主の命令でそこに閂をかけていた。陛下が脱出を計画していたのはこの門を通ってであり、王国軍は今、ノコギリ馬を通路に沿って導き、門の閂を外した。門は大きな音を立てて後ろに開いた。

「さあ」とチップは馬に言った。「僕たち全員を救うんだ。都の門まで全力で走れ。何ものにも止めさせるな。」

「わかった!」とノコギリ馬はぶっきらぼうに答え、あまりに突然走り出したので、チップは息を呑み、生き物の首に打ち込んだ杭にしっかりとつかまらなければならなかった。

宮殿の外で見張りをしていた少女たちの何人かは、ノコギリ馬の猛突進によってなぎ倒された。他の者たちは悲鳴を上げて逃げ惑い、一人か二人が逃げる囚人たちに向かって必死に編み針を突き刺しただけだった。チップは左腕に小さな傷を一つ負い、それは一時間ほどひりひりしたが、編み針はかかしやジャック・パンプキンヘッドには何の効果もなく、彼らは突かれていることさえ気づかなかった。

ノコギリ馬に至っては、果物の荷車をひっくり返し、何人かのおとなしそうな男たちを転倒させ、最後には新しい門の番人――ジンジャー将軍に任命された、うるさい小太りの女――をひっくり返すという素晴らしい記録を打ち立てた。

その猛々しい軍馬はそれでも止まらなかった。エメラルドの都の壁の外に出ると、彼は西へ向かう道を速く激しい跳躍で疾走し、その揺れは少年の息を奪い、かかしを驚きで満たした。

ジャックは以前にも一度この狂った速さで乗ったことがあったので、両手でかぼちゃの頭を棒から落ちないように支えることに全力を注ぎ、その間、哲学者の勇気をもって恐ろしい揺れに耐えた。

「速度を落とせ! 速度を落とせ!」とかかしは叫んだ。「わらが全部脚の中にずり落ちてしまう。」

しかし、チップには話す息もなく、ノコギリ馬は止められることなく、衰えることのない速さでその荒々しい走り続けた。

やがて彼らは広い川の岸辺にやって来た。木製の馬は一瞬のためらいもなく最後の一跳びをし、彼ら全員を宙に放り出した。

一秒後、彼らは水の中で転がり、水しぶきを上げ、ぷかぷかと浮き沈みしていた。馬は必死に足場を見つけようともがき、その乗り手たちはまず急流の中に沈められ、それからコルクのように水面に浮かび上がった。

ブリキの木こりへの旅

チップは全身ずぶ濡れで、体のあらゆる角から水が滴っていた。しかし、彼はなんとか身を乗り出して、ノコギリ馬の耳元で叫んだ。

「じっとしてろ、馬鹿! じっとしてろ!」

馬はすぐにもがくのをやめ、静かに水面に浮かんだ。その木の体は筏のように浮力があった。

「『馬鹿』という言葉はどういう意味だ?」と馬は尋ねた。

「それは非難の言葉だ」とチップは、その表現を少し恥じながら答えた。「腹が立った時にしか使わない。」

「それなら、お返しに、君を馬鹿と呼べるのは嬉しいね」と馬は言った。「川を作ったのも、我々の行く手に置いたのも私ではないのだから、水に落ちたことで私に腹を立てる者には、非難の言葉こそふさわしい。」

「それは全くその通りだ」とチップは答えた。「私が間違っていたと認めよう」。それから彼はパンプキンヘッドに呼びかけた。「大丈夫か、ジャック?」

返事はなかった。そこで少年は王に呼びかけた。「ご無事ですか、陛下?」

かかしはうめいた。

「どうも、私はすっかりおかしい」と彼は弱々しい声で言った。「この水はなんて濡れているんだ!」

チップは紐で固く縛られていたため、首を回して仲間を見ることができなかった。そこで彼はノコギリ馬に言った。

「脚で岸に向かって漕いでくれ。」

馬は従い、彼らの進みは遅かったが、ついに反対側の川岸の、生き物が乾いた土地に這い上がれるほど低い場所にたどり着いた。

少年はいくらか苦労してポケットからナイフを取り出し、乗り手たちをお互いに、そして木の馬に縛り付けていた紐を切り離した。かかしがぐしゃりという音を立てて地面に落ちるのを聞き、それから彼自身も素早く馬から降りて、友人のジャックを見た。

豪華な服を着た木の体は、まだ馬の背にまっすぐに座っていた。しかし、かぼちゃの頭はなくなっており、首の役目をしていた尖った棒が見えるだけだった。かかしに至っては、体の中のわらは揺さぶられて下に落ち、脚と下半身に詰まっていた――その部分は非常にふっくらと丸く見え、一方、上半身は空の袋のようだった。頭には、失くさないように縫い付けられていた重い王冠をまだかぶっていた。しかし、頭は今やひどく湿ってぐにゃぐにゃになっており、金と宝石の重みで前方に垂れ下がり、描かれた顔を押しつぶしてしわくちゃにし、まるで日本のパグ犬そっくりに見せた。

チップは笑ったかもしれない――部下のジャックのことがそれほど心配でなければ。しかし、かかしは、どれほど損傷していても、すべてそこにいた。一方、ジャックの存在に不可欠なかぼちゃの頭はなくなっていた。そこで少年は幸運にも近くにあった長い棒を掴み、心配そうに再び川の方を向いた。

はるか水の向こうに、かぼちゃの黄金色が見えた。それは波の動きに合わせて穏やかに上下に揺れていた。その時点ではチップの手が全く届かなかったが、しばらくするとだんだんと近くに流れてきて、とうとう少年は棒で届くようになり、それを岸辺まで引き寄せた。それから土手のてっぺんまで運び、ハンカチでかぼちゃの顔から丁寧に水を拭き取ると、ジャックの元へ走ってその頭を男の首の上に戻した。

「やれやれ!」というのがジャックの第一声だった。「なんてひどい経験だったでしょう! 水はかぼちゃを腐らせたりするものでしょうか?」

チップは返事の必要はないと思った。かかしもまた助けを必要としていることを知っていたからだ。そこで彼は王の胴体と脚からわらを丁寧に取り出し、乾かすために太陽の下に広げた。濡れた服はノコギリ馬の体の上に掛けた。

「もし水がかぼちゃを腐らせるのなら」とジャックは深いため息をついて言った。「私の命ももう長くないでしょう。」

「水がかぼちゃを腐らせるなんて聞いたことないよ」とチップは返した。「沸騰したお湯なら話は別だけどね。頭にひびが入ってないなら、友よ、君はかなり良い状態のはずだよ。」

「ああ、私の頭にはひびひとつ入っていませんよ」とジャックは幾分明るい声で言った。

「それなら心配ないよ」と少年は言い返した。「心配は身の毒というからね。」

「それなら」とジャックは真面目な顔で言った。「私が猫でなくて本当によかったです。」

太陽が彼らの服を急速に乾かしていき、チップは陛下のわらをかき混ぜ、暖かい日差しが湿気を吸い取って、いつものようにパリパリに乾くようにした。これが終わると、彼はかかしを左右対称の形に詰め直し、その顔をなでつけて、いつもの陽気で魅力的な表情を浮かべさせた。

「どうもありがとう」と王は明るく言い、歩き回って体のバランスが取れていることを確かめた。「かかしであることには、いくつか明確な利点がある。近くに損傷を修理してくれる友人がいれば、それほど深刻な事態にはならないからな。」

「熱い日差しはかぼちゃにひびを入れたりするものでしょうか」とジャックは不安げな声で言った。

「全く、全くそんなことはない!」とかかしは陽気に答えた。「君が恐れるべきは、我が友よ、老いだけだ。君の黄金の若さが朽ち果てたとき、我々はすぐにお別れすることになるだろうが、それを心待ちにする必要はない。我々自身がその事実を発見し、君に知らせるだろうからな。だが、さあ! 旅を再開しよう。友人のブリキの木こりに挨拶するのが待ちきれない。」

そこで彼らは再びノコギリ馬にまたがった。チップは杭につかまり、パンプキンヘッドはチップにしがみつき、かかしは両腕をジャックの木製の体に回した。

「ゆっくり進んでくれ、もう追われる危険はないから」とチップは自分の馬に言った。

「わかった!」とその生き物は、ややしわがれた声で答えた。

「少し声がかすれて[訳注: hoarse(声がかすれた)とhorse(馬)をかけた言葉遊び]いませんか?」とパンプキンヘッドが丁寧に尋ねた。

ノコギリ馬は怒って跳ね上がり、節くれだった片目を後ろのチップに向けた。

「おい」とそれはうなった。「俺を侮辱から守ってくれないのか?」

「もちろんだとも!」とチップはなだめるように答えた。「ジャックに悪気はなかったはずだ。それに、喧嘩をするのはよくない、わかるだろう。我々は皆、良き友人でいなければならない。」

「あのパンプキンヘッドとはもう関わりたくない」とノコギリ馬は意地悪く言った。「奴は俺の好みには合わないほど簡単に頭をなくしすぎる。」

この言葉に適切な返事はなさそうだったので、しばらくの間、彼らは黙って進んだ。

しばらくして、かかしが言った。

「これは昔を思い出すな。私がかつて西の邪悪な魔女の刺す蜂からドロシーを救ったのは、この草の生い茂る小高い丘の上だった。」

「刺す蜂はかぼちゃに害を与えますか?」とジャックは恐ろしげに周りを見回しながら尋ねた。

「皆死んでしまったから、問題ない」とかかしは答えた。「そして、ここがニック・チョッパーが邪悪な魔女の灰色の狼たちを滅ぼした場所だ。」

「ニック・チョッパーって誰?」とチップが尋ねた。

「私の友人、ブリキの木こりの名前だ」と陛下は答えた。「そして、ここが翼を持つ猿たちが我々を捕らえて縛り、小さなドロシーを連れ去った場所だ」と、彼らがもう少し先へ進んだ後、続けた。

「翼を持つ猿はかぼちゃを食べたりしますか?」とジャックは恐怖に震えながら尋ねた。

「わからないが、心配する必要はほとんどない。翼を持つ猿は今や善い魔女グリンダの奴隷であり、彼女が彼らの奉仕を命じる黄金の帽子を所有しているからな」とかかしは物思いにふけりながら言った。

それから、ぬいぐるみの王は過去の冒険の日々を思い出し、物思いに沈んだ。そしてノコギリ馬は花が咲き乱れる野原を揺れながら進み、乗り手たちを速やかに道へと運んでいった。

やがて夕闇が訪れ、そして夜の暗い影が落ちた。そこでチップは馬を止め、皆で馬から降りた。

「疲れたよ」と少年はだるそうにあくびをしながら言った。「草は柔らかくて涼しい。ここで横になって朝まで眠ろう。」

「私は眠れません」とジャックは言った。

「私は眠ったことがない」とかかしは言った。

「私は眠りというものが何なのかさえ知らない」とノコギリ馬は言った。

「それでも、我々はこの哀れな少年を思いやらねばならない。彼は肉と血と骨でできていて、疲れるのだ」とかかしは、いつもの思慮深い様子で提案した。「小さなドロシーも同じだったのを覚えている。彼女が眠っている間、我々はいつも夜通し座っていなければならなかった。」

「ごめん」とチップはおとなしく言った。「でも、どうしようもないんだ。それに、ひどくお腹が空いているんだ!」

「ここに新たな危険が!」とジャックは憂鬱そうに言った。「あなたがたがかぼちゃを食べるのが好きでないことを願います。」

「煮込んでパイにしない限りはね」と少年は笑いながら答えた。「だから心配しないで、友よジャック。」

「あのパンプキンヘッドはなんて臆病者なんだ!」とノコギリ馬は軽蔑的に言った。

「君だって、自分が腐りやすいと知っていたら臆病になるかもしれないぞ!」とジャックは怒って言い返した。

「まあ、まあ!」とかかしが割って入った。「喧嘩はやめよう。我々には皆、弱点があるのだ、親愛なる友人たちよ。だから、お互いを思いやるよう努めなければならない。そして、この哀れな少年は腹を空かせ、食べるものが何もないのだから、皆で静かにして彼を眠らせてやろう。眠りの中では、人間は空腹さえも忘れられると言われているからな。」

「ありがとうございます!」とチップは感謝して叫んだ。「陛下は賢いのと同じくらい善良です――そしてそれは大変なことですよ!」

彼はそれから草の上に身を伸ばし、かかしのぬいぐるみの体を枕にして、やがてぐっすりと眠りに落ちた。

ニッケルメッキの皇帝

チップは夜明け後すぐに目を覚ましたが、かかしはすでに起きていて、近くの茂みから、その不器用な指で両手いっぱいの熟したベリーを摘んでいた。少年はそれをむさぼるように食べ、十分な朝食であると感じた。その後、一行は旅を再開した。

一時間ほど馬に乗ると、彼らは丘の頂上に着き、そこからウィンキーの都を遠望し、より質素な住居の集まりからそびえ立つ皇帝の宮殿の高いドームに気づいた。

かかしはこの光景に大いに活気づき、叫んだ。

「旧友のブリキの木こりに再び会えるとは、なんと嬉しいことだろう! 彼が私よりも上手く民を治めていることを願うよ!」

「ブリキの木こりがウィンキーの皇帝なのですか?」と馬が尋ねた。

「そうだとも。邪悪な魔女が滅ぼされた後すぐに、彼らは彼に統治を依頼したのだ。そしてニック・チョッパーは世界一の心を持っているから、彼はきっと優れた有能な皇帝であることが証明されただろう。」

「『皇帝』とは帝国を治める人の称号だと思っていました」とチップは言った。「ウィンキーの国はただの王国なのに。」

「そのことをブリキの木こりに言ってはいけない!」とかかしは真剣に叫んだ。「彼の気持ちをひどく傷つけることになるだろう。彼は誇り高い男で、それには十分な理由がある。王よりも皇帝と呼ばれることを喜んでいるのだ。」

「僕にとってはどちらでも構いませんけど」と少年は答えた。

ノコギリ馬は今や非常に速いペースで進み始めたので、乗り手たちはその背中にしがみついているのがやっとだった。そのため、彼らが宮殿の階段のそばに着くまで、それ以上の会話はほとんどなかった。

銀の布でできた制服を着た年老いたウィンキーが、彼らが降りるのを手伝うために前に出てきた。かかしはその人物に言った。

「すぐにあなた様のご主人、皇帝陛下のもとへ案内してくれ。」

男は困惑した様子で一行を一人ずつ見回し、やがて答えた。

「恐れ入りますが、しばらくお待ちいただかなければなりません。皇帝陛下は今朝はご面会を受け付けておられません。」

「どうしてだ?」とかかしは心配そうに尋ねた。「彼に何かあったわけではあるまいな。」

「いえいえ、深刻なことではございません」と男は返した。「しかし、本日は陛下がお体を磨かれる日でして、ただ今、その尊きお姿はプッツポマードで厚く塗られております。」

「ああ、なるほど!」とかかしは叫び、大いに安心した。「私の友はいつも伊達者になる傾向があったが、今では自分の外見をこれまで以上に誇りに思っているのだろうな。」

「その通りでございます」と男は丁寧にお辞儀をして言った。「我らが偉大なる皇帝陛下は、最近ご自身をニッケルメッキにされました。」

「なんてことだ!」とかかしはこれを聞いて叫んだ。「もし彼の機知が同じ輝きを放つなら、どれほどきらびやかなことだろう! だが、中へ案内してくれ――皇帝は今の状態でも、きっと我々を迎えてくれるはずだ。」

「皇帝の状態は常に壮麗でございます」と男は言った。「しかし、ご到着をお伝えし、皆様に関するご命令を伺ってまいりましょう。」

そこで一行は召使いについて豪華な控えの間に入り、ノコギリ馬も不器用に彼らの後をついてきた。馬は外で待つものだという知識がなかったのである。

旅人たちは最初、その周囲の様子にいくぶん畏怖の念を抱き、かかしでさえ、銀の布の豪華な掛け布が結び目にまとめられ、小さな銀の斧で留められているのを検分しながら感銘を受けているようだった。美しい中央のテーブルの上には大きな銀の油差しが置かれ、ブリキの木こり、ドロシー、臆病なライオン、そしてかかしの過去の冒険の場面が豊かに彫り込まれていた。彫刻の線は銀の上に黄金で描かれていた。壁にはいくつかの肖像画が掛かっており、かかしのものが最も目立ち、丁寧に描かれているようだった。一方、かの有名なオズの魔法使いがブリキの木こりに心臓を贈っている大きな絵は、部屋の一方の端のほとんどを覆っていた。

訪問者たちがこれらのものを黙って感嘆しながら眺めていると、突然隣の部屋で大きな声が叫ぶのが聞こえた。

「やあ! やあ! やあ! これは驚いた!」

そしてドアが勢いよく開き、ニック・チョッパーが彼らの中に飛び込んできて、かかしを固く愛情のこもった抱擁で捕らえ、彼を多くの折り目としわに押し込んだ。

「親愛なる旧友よ! 高貴なる同志よ!」とブリキの木こりは喜びに満ちて叫んだ。「君に再び会えるとは、なんと嬉しいことか。」

そして彼はかかしを解放し、腕を伸ばした距離に保ちながら、愛する、描かれた顔立ちをじっくりと眺めた。

しかし、ああ! かかしの顔と体の多くの部分には、プッツポマードの大きな染みがついていた。ブリキの木こりは、友を迎えることに夢中になるあまり、自分の身だしなみの状態をすっかり忘れ、自分の体から厚く塗られたペーストを同志の体に移してしまったのである。

「やれやれ」とかかしは悲しそうに言った。「なんてひどい有り様だ!」

「気にするな、友よ」とブリキの木こりは返した。「私の帝国の洗濯屋に送ってやろう。そうすれば新品同様になって出てくるだろう。」

「めちゃくちゃにされないだろうか?」とかかしは尋ねた。

「いや、そんなことはない!」と返事が返ってきた。「だが、教えてくれ、陛下はどうしてここに? そして、お連れの方々はどなたかな?」

かかしは、大いなる礼儀正しさをもって、チップとジャック・パンプキンヘッドを紹介した。そして後者の人物はブリキの木こりの興味を大いに引いたようだった。

「あまり頑丈ではないことは認めざるを得ないが」と皇帝は言った。「しかし、あなたは確かに珍しい。それゆえ、我々の選ばれた社会の一員となるにふさわしい。」

「ありがとうございます、陛下」とジャックは謙虚に言った。

「ご健勝のこととお察しします」と木こりは続けた。

「今のところは、はい」とパンプキンヘッドはため息をついて答えた。「しかし、いつ腐ってしまうかと常に恐怖に怯えています。」

「馬鹿なことを!」と皇帝は言った――しかし、親切で同情的な口調だった。「頼むから、今日の太陽を明日の雨で曇らせないでくれ。君の頭が腐る前に、缶詰にすればいいのだ。そうすれば、無期限に保存できる。」

チップは、この会話の間、隠すことのない驚きをもって木こりを見ていた。そして、かの有名なウィンキーの皇帝が、完全にブリキの破片で構成され、それらが巧みにはんだ付けされ、リベットで留められて人の形になっていることに気づいた。彼は動くたびに少しガタガタ、ガチャガチャと音を立てたが、概して非常に巧妙に作られているようで、その外見は頭から足まで彼を覆っている厚い磨きペーストによって損なわれているだけだった。

少年の熱心な視線は、ブリキの木こりに自分が最も見栄えの良い状態ではないことを思い出させた。そこで彼は友人に、私室に引き下がって召使いたちに磨きをかけさせる間、失礼させてほしいと頼んだ。これは短時間で完了し、皇帝が戻ってきたとき、彼のニッケルメッキの体はあまりに見事に輝いていたので、かかしは彼の改善された外見を心から祝福した。

「あのニッケルメッキは、我ながら名案だった」とニックは言った。「そして、冒険的な経験の間にいくらか傷がついてしまったので、それはなおさら必要だった。私の左胸にあるこの彫られた星に気づくだろう。これは私の優れた心臓がどこにあるかを示すだけでなく、かの素晴らしい魔法使いがその貴重な器官を彼自身の巧みな手で私の胸に入れたときにできた継ぎ目を、非常にきれいに覆っているのだ。」

「では、あなたの心臓は手回しオルガンなのですか?」とパンプキンヘッドが興味深そうに尋ねた。

「とんでもない」と皇帝は威厳をもって答えた。「それは、私が確信するに、厳密に正統な心臓だ。もっとも、ほとんどの人が持つものよりいくぶん大きくて温かいがね。」

それから彼はかかしに向き直って尋ねた。

「あなたの臣下は幸せで満足しているかね、親愛なる友よ?」

「何とも言えん」と返事があった。「オズの娘たちが反乱を起こし、私をエメラルドの都から追い出したのだ。」

「なんてことだ!」とブリキの木こりは叫んだ。「何という災難だ! まさか彼らがあなたの賢明で慈悲深い統治に不満を言っているわけではあるまい?」

「いや、しかし、彼らは一方的にしか機能しない規則はろくなものではないと言っている」とかかしは答えた。「そして、この女性たちは、男たちがこの国を十分に長く支配してきたという意見も持っている。そこで、彼女たちは私の都を占領し、宝物庫からすべての宝石を奪い、自分たちの思い通りに事を進めているのだ。」

「やれやれ! 何と突飛な考えだ!」と皇帝は叫んだ。彼はショックを受けると同時に驚いていた。

「それに、彼女たちの何人かが言っているのを聞きました」とチップは言った。「ここに進軍してきて、ブリキの木こりの城と都を占領するつもりだって。」

「ああ! 彼女たちにそんな時間を与えてはならん」と皇帝は素早く言った。「我々は直ちに行ってエメラルドの都を奪還し、かかしを再び彼の王座に据えよう。」

「君が助けてくれると確信していたよ」とかかしは嬉しそうな声で言った。「どれくらいの軍隊を召集できるかね?」

「軍隊は必要ない」と木こりは答えた。「我々四人と、私のきらめく斧の助けがあれば、反乱軍の心に恐怖を植え付けるには十分だ。」

「五人だ」とパンプキンヘッドが訂正した。

「五人?」とブリキの木こりは繰り返した。

「はい、ノコギリ馬は勇敢で恐れ知らずです」とジャックは、最近の四足獣との喧嘩を忘れて答えた。

ブリキの木こりは困惑した様子で周りを見回した。ノコギリ馬はこれまで隅で静かに立っており、皇帝はそれに気づいていなかったからだ。チップはすぐにその奇妙な姿の生き物を彼らのもとへ呼び寄せた。それはあまりに不器用に進んできたので、美しい中央のテーブルと彫刻の施された油差しをもう少しでひっくり返しそうになった。

「思うに」とブリキの木こりはノコギリ馬を真剣に見つめながら言った。「驚きは決して尽きることがないようだ! この生き物はどうやって生きたのだ?」

「私が魔法の粉でやりました」と少年は控えめに主張した。「そしてノコギリ馬は我々にとって非常に役に立ってきました。」

「彼のおかげで我々は反乱軍から逃げることができた」とかかしが付け加えた。

「それなら、我々は彼を同志として受け入れなければならん」と皇帝は宣言した。「生きたノコギリ馬は明確な珍品であり、興味深い研究対象となるはずだ。彼は何か知っているかね?」

「まあ、人生経験が豊富だと主張することはできませんが」とノコギリ馬は自分で答えた。「しかし、私は非常に早く学ぶようで、しばしば自分の周りの誰よりも多くのことを知っているように思えることがあります。」

「おそらくそうだろう」と皇帝は言った。「経験が常に知恵を意味するわけではないからな。だが、今は時間が貴重だ。だから、我々の旅立ちの準備を急いでしよう。」

皇帝は彼の大法官を呼び、不在中の王国の運営方法を指示した。その間、かかしは分解され、彼の頭として機能していた描かれた袋は丁寧に洗濯され、偉大な魔法使いから最初に与えられた脳みそで再び詰められた。彼の服も帝国の仕立て屋によってきれいにされ、プレスされた。そして彼の王冠は磨かれ、再び頭に縫い付けられた。ブリキの木こりが、彼がこの王権の証を放棄すべきではないと主張したからだ。かかしは今や非常に立派な外見を呈しており、虚栄心にふけることは全くなかったが、自分自身にかなり満足しており、歩くときに少し気取っていた。これがなされている間、チップはジャック・パンプキンヘッドの木製の四肢を修理し、以前よりも強くした。そしてノコギリ馬も、正常に動くかどうかを確かめるために点検された。

そして翌朝早く、彼らはエメラルドの都への帰路についた。ブリキの木こりが肩にきらめく斧を担いで先導し、パンプキンヘッドはノコギリ馬に乗り、チップとかかしは彼が落ちたり傷ついたりしないように両側を歩いた。

ウォグルバグ拡大博士

さて、反乱軍を指揮していたジンジャー将軍は――読者も覚えているだろうが――エメラルドの都からかかしが脱出したことで、非常に不安になっていた。彼女が恐れたのは、そしてそれにはもっともな理由があったのだが、もし陛下とブリキの木こりが力を合わせれば、それは彼女と彼女の軍隊全体にとって危険を意味するということだった。というのも、オズの民は、数々の驚くべき冒険を成功裏に乗り越えてきた、これら有名な英雄たちの功績をまだ忘れてはいなかったからである。

そこでジンジャーは急いで老モンビ、魔女のもとへ使いを送り、反乱軍の助けに来てくれるなら莫大な報酬を約束した。

モンビはチップが自分に仕掛けた策略と、彼の脱走、そして貴重な生命の粉の盗難に激怒していた。そのため、チップを友人の一人にしたかかしとブリキの木こりを打ち負かすのをジンジャーに協力するため、エメラルドの都へ旅立つよう説得するのに、促しは必要なかった。

モンビが王宮に到着するやいなや、彼女は秘密の魔法によって、冒険者たちがエメラルドの都への旅に出発していることを突き止めた。そこで彼女は塔の高い場所にある小さな部屋に引きこもり、鍵をかけて、かかしとその仲間たちの帰還を阻止するために、自分が使える限りの術を実践した。

ブリキの木こりがやがて立ち止まって言ったのは、そのためだった。

「何か非常に奇妙なことが起こった。私はこの旅の道のりを隅から隅まで熟知しているはずなのに、どうやら我々はすでに道に迷ってしまったようだ。」

「それは全くあり得ない!」とかかしは抗議した。「親愛なる友よ、どうして我々が道に迷ったと思うのだ?」

「なぜなら、目の前にひまわりの大平原があるからだ――そして私は生涯で一度もこの平原を見たことがない。」

この言葉に、皆が周りを見回すと、確かに彼らは背の高い茎の平原に囲まれており、どの茎もその頂に巨大なひまわりをつけていた。そして、これらの花は鮮やかな赤と金の色合いで目がくらむほどだっただけでなく、それぞれが茎の上でミニチュアの風車のように回転し、見る者の視力を完全に眩惑させ、どちらへ進めばよいかわからなくさせた。

「これは魔術だ!」とチップは叫んだ。

彼らがためらい、いぶかしんで立ち止まっていると、ブリキの木こりは焦りの叫び声を上げ、目の前の茎を切り倒そうと斧を振り回して進んだ。しかしその時、ひまわりは突然その素早い回転を止め、旅人たちはそれぞれの花の真ん中に少女の顔が現れるのをはっきりと見た。これらの愛らしい顔は、驚く一行をあざけるような笑みで見つめ、そして彼らの出現が引き起こした狼狽ぶりを見て、陽気な笑い声を一斉に上げた。

「待って! 待って!」とチップは木こりの腕をつかんで叫んだ。「生きてる! 女の子たちだ!」

その瞬間、花は再び回転を始め、顔は薄れて素早い回転の中に消えていった。

ブリキの木こりは斧を落とし、地面に座り込んだ。

「あのかわいそうな生き物たちを切り倒すのは無情だろう」と彼は意気消沈して言った。「しかし、他にどうやって道を進めばいいのかわからない。」

「私には反乱軍の顔に奇妙に似ているように見えた」とかかしは考え込んだ。「しかし、あの娘たちがどうやってこんなに早く我々を追ってきたのか、想像もつかない。」

「これは魔法だと思う」とチップはきっぱりと言った。「誰かが僕たちにいたずらをしているんだ。老モンビが以前にそんなことをするのを知っている。おそらくこれは幻に過ぎず、ここにはひまわりなんて全くないんだ。」

「それなら、目を閉じて前に進もう」と木こりが提案した。

「失礼」とかかしは答えた。「私の目は閉じるように描かれていない。君がたまたまブリキのまぶたを持っているからといって、我々が皆同じように作られていると思ってはいけない。」

「そしてノコギリ馬の目は節の目だ」とジャックはそれを調べるために身を乗り出して言った。

「それでも、君は速く前に進まなければならない」とチップは命じた。「そして僕たちは君の後について、そうやって逃げようとしてみる。僕の目はもう目がくらんで、ほとんど見えない。」

そこでパンプキンヘッドは大胆に前に進み、チップはノコギリ馬の短い尻尾をつかみ、目を閉じて続いた。かかしとブリキの木こりは後衛を務め、彼らが数ヤードも進まないうちに、ジャックからの喜びの叫びが、前方の道が開けていることを告げた。

それから皆は立ち止まって振り返ったが、ひまわりの平原の痕跡は全く残っていなかった。

今やより陽気に、彼らは旅を続けた。しかし、老モンビが風景の様子をすっかり変えてしまったので、もしもかかしが賢明にも太陽から方角を知ることに決めていなければ、彼らは間違いなく道に迷っていただろう。なぜなら、どんな魔術も太陽の進路を変えることはできず、それゆえに安全な道しるべだったからだ。

しかし、彼らの前には他の困難が待ち受けていた。ノコギリ馬がうさぎの穴に足を踏み入れ、地面に倒れた。パンプキンヘッドは空高く放り出され、彼の物語はおそらくその瞬間に終わっていただろうが、ブリキの木こりが巧みに降下してくるかぼちゃを受け止め、それを損傷から救った。

チップはすぐにそれを再び首に取り付け、ジャックを足で立たせた。しかし、ノコギリ馬はそう簡単には逃れられなかった。うさぎの穴から彼の脚を引き抜いたとき、それは短く折れていることがわかり、一歩も進む前に交換または修理しなければならなかった。

「これはかなり深刻だ」とブリキの木こりは言った。「もし近くに木があれば、この動物のためにもう一本脚をすぐに作ることができるのだが、何マイルも周りに低木さえ見えない。」

「そしてオズの国のこの辺りには、柵も家もない」とかかしは落胆して付け加えた。

「じゃあ、どうすればいいの?」と少年が尋ねた。

「私の脳みそを働かせ始めなければならないようだ」と、かかし陛下は答えた。「というのも、経験から、時間をかけて考え抜けば何でもできるということを学んだからな。」

「みんなで考えよう」とチップは言った。「そうすれば、ノコギリ馬を修理する方法が見つかるかもしれない。」

そこで彼らは草の上に一列に座って考え始め、その間、ノコギリ馬は自分の折れた肢を興味深そうに眺めていた。

「痛むかね?」とブリキの木こりは、柔らかく同情的な声で尋ねた。

「全く」とノコギリ馬は返した。「だが、自分の体の構造がこれほど脆いとわかって、プライドが傷ついた。」

しばらくの間、一行は黙って考え込んでいた。やがてブリキの木こりが顔を上げ、野原を見渡した。

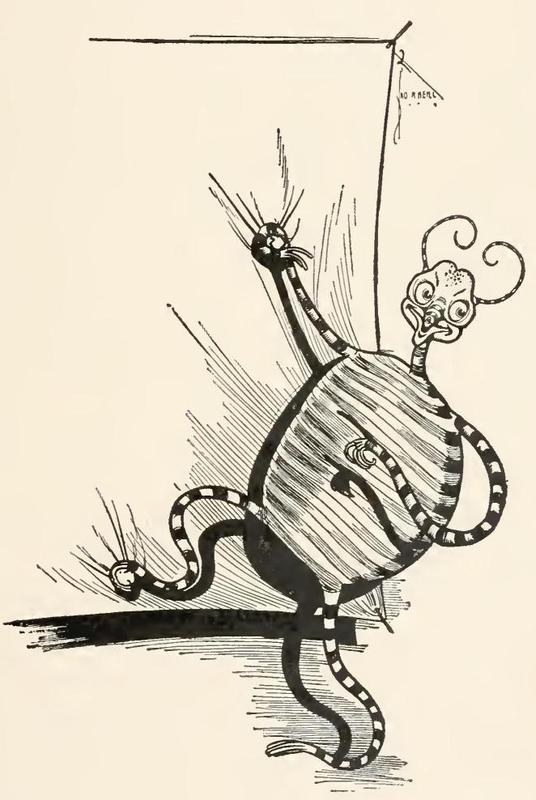

「我々に近づいてくるあの生き物は一体何だ?」と彼は不思議そうに尋ねた。

他の者たちも彼の視線を追い、彼らがこれまで見た中で最も奇妙な物体が向かってくるのを発見した。それは柔らかい草の上を素早く静かに進み、数分後には冒険者たちの前に立ち、彼らと同じくらいの驚きをもって彼らを見つめた。

かかしはどんな状況下でも冷静だった。

「おはよう!」と彼は丁寧に言った。

見知らぬ者は帽子をさっと取り、非常に深くお辞儀をしてから答えた。

「皆様、おはようございます。皆様、ご一同、ご健勝のこととお慶び申し上げます。私の名刺をお渡しするのをお許しください。」

この丁寧な言葉と共に、それはかかしに向かって名刺を差し出した。かかしはそれを受け取り、何度も裏返し、首を振ってチップに渡した。

少年は声に出して読んだ。

「ウォグルバグ拡大博士殿。」

「やれやれ!」とパンプキンヘッドは、いくぶん熱心に見つめながら叫んだ。

「何と奇妙なことだ!」とブリキの木こりは言った。

チップの目は丸く、不思議そうにしており、ノコギリ馬はため息をついて顔をそむけた。

「あなたは本当にウォグルバグなのですか?」とかかしが尋ねた。

「もちろんです、旦那様!」と見知らぬ者はきびきびと答えた。「名刺に私の名前が載っていませんか?」

「載っている」とかかしは言った。「しかし、お尋ねしてもよろしいかな、『H. M.』とは何を表すのか?」

「『H. M.』は『Highly Magnified(大いに拡大されし)』を意味します」とウォグルバグは誇らしげに返した。

「ああ、なるほど」かかしは見知らぬ者を吟味するように見た。「そして、あなたは本当に、大いに拡大されているのか?」

「旦那様」とウォグルバグは言った。「私はあなた様を判断力と洞察力のある紳士とお見受けします。私がこれまであなた様がご覧になったどのウォグルバグよりも数千倍も大きいことにお気づきになりませんか? それゆえ、私が大いに拡大されていることは明白であり、あなた様がその事実を疑う正当な理由はありません。」

「失礼」とかかしは返した。「最後に洗濯されてから、私の脳みそは少々混乱しているのだ。お尋ねしても失礼でなければ、あなたの名前の最後にある『T.E.』は何を表すのか、教えていただけないだろうか?」

「その文字は私の学位を表しています」とウォグルバグは、見下すような笑みを浮かべて答えた。「もっとはっきり言えば、その頭文字は私が『Thoroughly Educated(徹底的に教育されし)』者であることを意味します。」

「おお!」とかかしは言い、大いに安心した。

チップはまだこの素晴らしい人物から目を離していなかった。彼が見たのは、二本の細い脚に支えられた、大きくて丸い、虫のような体で、その脚は繊細な足で終わり、つま先は上向きにカールしていた。ウォグルバグの体はかなり平たく、見える限りでは背中は光沢のある濃い茶色で、前は薄茶色と白の交互の縞模様で、縁で混ざり合っていた。その腕は脚と同じくらい細く、やや長い首の上には、人間の頭とそう変わらない頭が乗っていたが、鼻の先がカールした触角、つまり「触覚器」で終わっており、耳の上部からは頭の側面を二本のミニチュアの、カールした豚のしっぽのように飾る触角が生えていた。丸くて黒い目はかなり出っ張っているように見えたが、ウォグルバグの顔の表情は決して不快なものではなかった。

服装は、黄色の絹の裏地がついた濃い青色の燕尾服を着て、ボタンホールには花を挿していた。広い体にぴったりと張り付いた白いダック生地のベスト、膝で金色のバックルで留められた子鹿色のプラッシュのニッカーボッカー、そして小さな頭の上には、背の高いシルクハットが粋にかぶられていた。

驚く友人たちの前に直立すると、ウォグルバグはブリキの木こりと全く同じくらいの背丈に見えた。そして確かに、オズの国のどの虫も、これほど巨大なサイズに達したことはこれまでなかった。

「告白するが」とかかしは言った。「あなたの突然の出現は私を驚かせ、そして間違いなく私の仲間たちを驚かせた。しかし、この状況があなたを困らせないことを願う。我々は時間と共におそらくあなたに慣れるだろう。」

「どうか謝罪なさらないでください!」とウォグルバグは真剣に返した。「人々を驚かせることは、私にとって大きな喜びです。なぜなら、私は確かに普通の昆虫と同一視されることはできず、出会う人々からの好奇心と賞賛の両方を受ける資格があるからです。」

「その通りだ」と陛下は同意した。

「もしあなた様の高貴な仲間の中に座ることをお許しいただけるなら」と見知らぬ者は続けた。「私の経歴を喜んでお話ししましょう。そうすれば、あなた様は私の異常な――申し上げてもよろしいでしょうか、注目すべき――外見をよりよく理解できるようになるでしょう。」

「好きなことを言うがいい」とブリキの木こりは簡潔に答えた。

そこでウォグルバグは草の上に座り、放浪者たちの一団に向き合って、次の物語を語った。

大いに拡大された物語

「私の話の冒頭で、私がごく普通のウォグルバグとして生まれたことを認めるのが、正直というものでしょう」と、その生き物は率直で友好的な口調で始めた。「それ以上のことを知らなかった私は、腕も脚と同様に歩くために使い、石の縁の下にもぐり込んだり、草の根の間に隠れたりしていました。自分より小さな虫をいくつか見つけて餌にすること以外、何も考えていませんでした。

「冷たい夜は私をこわばらせ、動けなくさせました。私は服を着ていなかったからです。しかし毎朝、太陽の暖かい光が私に新たな生命を与え、活動を再開させてくれました。これは恐ろしい生活ですが、これがウォグルバグだけでなく、地上に生息する他の多くの小さな生き物の、定められた通常の生活であることを覚えておかねばなりません。

「しかし運命は、卑しい私を、より壮大な運命のために選び出したのです! ある日、私は田舎の学校の近くまで這っていきました。そして、中で生徒たちが単調にざわめいているのに好奇心をそそられ、思い切って中に入り、二枚の板の間のひび割れを這って進み、一番奥までたどり着きました。そこでは、燃え盛る残り火の暖炉の前で、先生が机に向かって座っていました。

「ウォグルバ-バグのような小さな生き物に気づく者はいませんでした。そして、暖炉が日差しよりも暖かく快適であることに気づいたとき、私は将来の家をそのそばに定めることに決めました。そこで、二つのレンガの間に魅力的な巣を見つけ、何ヶ月も、何ヶ月もそこに隠れていました。

「ノウイットオール教授は、疑いなくオズの国で最も有名な学者であり、数日後、私は彼が生徒たちに行う講義や談話に耳を傾け始めました。彼らの誰一人として、この卑しく、気づかれないウォグルバグほど熱心ではありませんでした。そして私はこうして、自分でも驚くほど素晴らしいと告白せざるを得ないほどの知識の宝庫を身につけたのです。だからこそ、私は名刺に『T.E.』、つまり徹底的に教育されし、と記すのです。なぜなら、私の最大の誇りは、世界が私の教養と博識の十分の一も持たない別のウォグルバグを生み出すことができないという事実にあるからです。」

「君を責めはしない」とかかしは言った。「教育は誇るべきものだ。私も教育を受けている。偉大な魔法使いから与えられた脳みその塊は、友人たちによって比類なきものと見なされている。」

「それでも」とブリキの木こりが割り込んだ。「良い心は、教育や脳みそよりもはるかに望ましいものだと私は信じている。」

「私にとっては」とノコギリ馬は言った。「良い脚はどちらよりも望ましい。」

「種は脳みその一種と見なせるでしょうか?」とパンプキンヘッドが唐突に尋ねた。

「静かに!」とチップは厳しく命じた。

「わかりました、親愛なるお父様」と従順なジャックは答えた。

ウォグルバグは辛抱強く――敬意を払ってさえ――これらの言葉に耳を傾け、それから話を再開した。

「私はその人里離れた学校の暖炉で、目の前にある澄み切った知識の泉から渇いたように飲みながら、まる三年は暮らしたに違いありません」と彼は言った。

「なかなか詩的だな」とかかしは感心してうなずきながらコメントした。

「しかしある日」と虫は続けた。「私の存在そのものを変え、私を現在の偉大さの頂点へと導いた、驚くべき出来事が起こりました。教授が私が暖炉を横切って這っているのを発見し、私が逃げる前に、彼は親指と人差し指で私を捕まえたのです。

「『親愛なる子供たちよ』と彼は言った。『私はウォグルバグを捕まえた――非常に珍しく興味深い標本だ。君たちの中にウォグルバグが何であるか知っている者はいるかね?』

「『いいえ!』と生徒たちは一斉に叫んだ。

「『それなら』と教授は言った。『私の有名な拡大鏡を取り出して、この昆虫をスクリーンに大いに拡大した状態で映し出そう。そうすれば君たち全員が、その特異な構造を注意深く研究し、その習性や生活様式に精通することができるだろう。』

「彼はそれから食器棚から非常に奇妙な器具を取り出し、私が何が起こったのかを理解する前に、私は大いに拡大された状態でスクリーンに映し出されていることに気づきました――まさに今、あなた方がご覧になっているように。

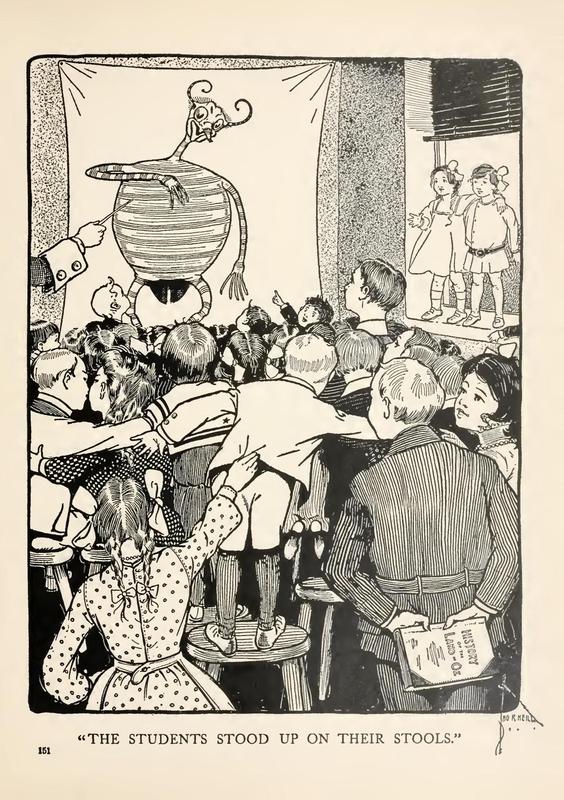

「生徒たちは椅子の上に立ち、私をよりよく見ようと首を前に伸ばしました。そして二人の小さな女の子が開いた窓の窓枠に飛び乗り、そこからもっとはっきりと見ることができました。

「『見よ!』と教授は大きな声で叫んだ。『この大いに拡大されしウォグルバグを。現存する最も奇妙な昆虫の一つだ!』

「徹底的に教育され、教養ある紳士に何が求められるかを知っていた私は、この時点で直立し、胸に手を当てて、非常に丁寧にお辞儀をしました。私の行動は予期せぬものだったに違いなく、彼らを驚かせたのでしょう。窓枠に腰掛けていた女の子の一人が悲鳴を上げ、窓から後ろ向きに落ち、仲間を道連れにして姿を消しました。

「教授は恐怖の叫びを上げ、哀れな子供たちが転落で怪我をしていないか確かめるためにドアから駆け出しました。生徒たちは荒々しい群衆となって彼の後を追い、私は教室に一人残されました。依然として大いに拡大された状態で、好きなようにすることができました。

「私はすぐに、これは逃げる良い機会だと思いました。私は自分の大きなサイズを誇りに思い、今や世界のどこへでも安全に旅することができると悟りました。そして、私の優れた教養は、私が偶然出会うかもしれない最も学識のある人物にふさわしい仲間にしてくれるでしょう。

「そこで、教授が――怪我よりも驚いていた――小さな女の子たちを地面から拾い上げ、生徒たちが彼の周りに密集している間に、私は冷静に学校を出て、角を曲がり、近くにあった木立へと気づかれずに逃げ込みました。」

「素晴らしい!」とパンプキンヘッドは感心して叫んだ。

「実にそうでした」とウォグルバグは同意した。「大いに拡大されている間に逃げ出したことに対して、私は自分自身を祝い続けています。なぜなら、もし私が小さな、取るに足らない昆虫のままであったなら、私の過剰な知識でさえほとんど役に立たなかったでしょうから。」

「今まで知らなかったけど」とチップは、困惑した表情でウォグルバグを見ながら言った。「昆虫って服を着るんだね。」

「自然の状態では着ません」と見知らぬ者は返した。「しかし、私の放浪の途中で、幸運にも仕立て屋の九番目の命を救うことができました――仕立て屋は、ご存知かもしれませんが、猫のように九つの命を持っています。その男は非常に感謝していました。もしその九番目の命を失っていたら、彼はおしまいだったからです。そこで彼は、私が今着ているこのスタイリッシュな衣装を提供させてほしいと懇願しました。とてもよく似合っているでしょう?」そしてウォグルバグは立ち上がり、ゆっくりと体を回転させ、皆が彼の姿を検分できるようにした。

「彼は良い仕立て屋に違いない」とかかしは、いくぶん羨ましそうに言った。

「少なくとも、心根の良い仕立て屋だった」とニック・チョッパーは述べた。

「しかし、我々に会ったとき、どこへ行く途中だったのですか?」とチップがウォグルバグに尋ねた。

「特にどこへというわけではありません」と返事があった。「もっとも、近いうちにエメラルドの都を訪れ、『拡大の利点』について選ばれた聴衆に一連の講義を行う手配をするつもりですが。」

「我々は今、エメラルドの都へ向かっているところだ」とブリキの木こりは言った。「だから、もしよろしければ、我々の仲間として旅をすることを歓迎する。」

ウォグルバグは深々と優雅にお辞儀をした。

「あなた様の親切なご招待をお受けできることは、大きな喜びです」と彼は言った。「なぜなら、オズの国のどこを探しても、これほど気の合う仲間に出会えるとは思えませんから。」

「その通りだ」とパンプキンヘッドは認めた。「我々はハエと蜂蜜のように気が合います。」

「しかし――もし詮索好きに思われるならお許しいただきたいのですが――皆様は皆、どちらかというと――ええと! どちらかというと、普通ではないのではありませんか?」とウォグルバグは、隠すことのない興味をもって一人一人を見ながら尋ねた。

「君ほどではないさ」とかかしは答えた。「人生のすべては、慣れるまでは普通ではないものだ。」

「何と稀有な哲学だ!」とウォグルバグは感心して叫んだ。

「そうだ、今日は私の脳みそがよく働いている」とかかしは、声に誇りの響きを込めて認めた。

「では、十分に休息し、元気を取り戻されたなら、エメラルドの都へ向かって歩を進めましょう」と拡大されし者が提案した。

「それはできない」とチップは言った。「ノコギリ馬が脚を折ったから、歩を進めることができないんだ。それに、新しい肢を作るための木が周りにない。そして、馬を置いていくこともできない。パンプキンヘッドが関節が固くて、乗らなければならないからだ。」

「何と不運なことでしょう!」とウォグルバグは叫んだ。それから彼は一行を注意深く見渡し、言った。

「もしパンプキンヘッドが乗るのであれば、なぜ彼の脚の一本を、彼を運ぶ馬の脚にするために使わないのですか? どちらも木でできていると拝察しますが。」

「さて、これこそ真の賢さというものだ」とかかしは感心して言った。「なぜ私の脳みそがずっと前にそれを思いつかなかったのだろう! さあ、仕事にかかってくれ、親愛なるニック。パンプキンヘッドの脚をノコギリ馬に合わせてくれ。」

ジャックはこの考えに特に満足していなかったが、ブリキの木こりによって左脚を切断され、ノコギリ馬の左脚に合うように削られることに甘んじた。ノコギリ馬もまた、この手術に特に満足していなかった。彼は「肉屋の仕業だ」と称して大いにうなり、後には新しい脚はまともなノコギリ馬の恥だと断言した。

「言葉にはもっと気をつけていただきたい」とパンプキンヘッドは鋭く言った。「どうか覚えておいてください、あなたが悪く言っているのは私の脚ですよ。」

「忘れられるものか」とノコギリ馬は言い返した。「お前の他の部分と全く同じくらい flimsy[訳注: 壊れやすい、薄っぺらい]だからな。」

「flimsy! 私が flimsy だと!」とジャックは怒りに震えて叫んだ。「よくも私を flimsy などと!」

「お前は操り人形のように馬鹿げて作られているからだ」と馬は、節くれだった目を意地悪く転がしながら嘲笑した。「頭さえまっすぐに保てないし、後ろを見ているのか前を見ているのか、お前は決してわからない!」

「友人たちよ、喧嘩はやめてくれ!」とブリキの木こりは心配そうに懇願した。「実際のところ、我々は誰一人として批判を免れることはできない。だから、お互いの欠点を我慢しようではないか。」

「素晴らしい提案です」とウォグルバグは感心して言った。「あなた様は素晴らしい心をお持ちに違いありません、金属の友よ。」

「持っているとも」とニックは満足げに返した。「私の心は、私の最も優れた部分だ。しかし、今は旅を始めよう。」

彼らは片足のパンプキンヘッドをノコギリ馬に乗せ、決して落ちないように紐で座席に縛り付けた。

そして、かかしの先導に従い、彼らは皆、エメラルドの都の方角へ進んだ。

老モンビ、魔術にふける

彼らはすぐに、ノコギリ馬が足を引きずっていることに気づいた。新しい脚が少し長すぎたのである。そこで彼らは立ち止まらざるを得ず、ブリキの木こりが斧でそれを切り詰めた。その後、木製の馬はより快適に歩を進めた。しかし、ノコギリ馬はそれでも完全には満足していなかった。

「もう片方の脚を折っちまうなんて、とんだ災難だったぜ!」とそれはうなった。

「とんでもない」と、並んで歩いていたウォグルバグが軽やかに言った。「その事故はむしろ幸運と考えるべきです。馬というものは、乗り慣らされなければ[訳注: 英語の原文では「壊れる(break)」と「調教する(break)」をかけた言葉遊び]、たいして役に立たないものですからな。」

「失礼ですが」とチップはやや憤慨して言った。彼はノコギリ馬と彼の男ジャックの両方に温かい関心を抱いていたからだ。「あなたの冗談はつまらないし、つまらない上に使い古されていますよ。」

「それでも、これはジョークです」とウォグルバグはきっぱりと宣言した。「そして、言葉遊びから生まれたジョークは、教養ある人々の間では非常に適切なものと見なされているのです。」

「それはどういう意味ですか?」とパンプキンヘッドが愚鈍そうに尋ねた。

「それはですね、我が友よ」とウォグルバグは説明した。「我々の言語には二重の意味を持つ言葉がたくさんあるということです。そして、ある言葉の両方の意味を許容するジョークを口にすることは、その人が教養と洗練を身につけ、さらにはその言語を完全に使いこなしている人物であることの証明となるのです。」

「僕はそうは思わないね」とチップははっきり言った。「駄洒落なら誰にでも言えるよ。」

「そんなことはありません」とウォグルバグは硬い口調で言い返した。「それには高度な教育が必要です。若いの、あなたは教育を受けておいでかな?」

「特にこれといっては」とチップは認めた。

「それならば、あなたにこの件を判断することはできません。私自身は徹底的に教育されており、駄洒落は天才のひらめきを示すものだと言っているのです。例えば、もし私がこのノコギリ馬に乗ったなら、彼は単なる動物ではなく、乗り物になるでしょう。なぜなら、そのとき彼は馬と馬車[訳注: 英語の原文では「馬車(buggy)」と「虫(bug)」をかけた言葉遊び]になるからです。」

これを聞いてかかしは息をのみ、ブリキの木こりはぴたりと立ち止まってウォグルバグを非難がましく見た。同時にノコギリ馬は嘲笑するように大きく鼻を鳴らした。そしてパンプキンヘッドでさえ、顔に刻まれているためにしかめ面に変えることのできない笑みを隠そうと、手を上げた。

しかし、ウォグルバグは何か素晴らしいことを言ったかのように気取って歩き続けたので、かかしは言わざるを得なかった。

「我が友よ、人が過剰に教育されうると聞いたことがある。そして、私は脳みそがどのように配置され、分類されていようと、それに対して高い敬意を払っているが、君のものは少々絡まっているのではないかと疑い始めている。いずれにせよ、我々の仲間でいる間は、その優れた教育を自制していただきたい。」

「我々はあまりやかましいことは言わん」とブリキの木こりが付け加えた。「そして、我々は非常に心優しい。だが、もし君の優れた教養が再び漏れ出すようなことがあれば――」彼は文を終えなかったが、そのきらめく斧をあまりに無造作に振り回したので、ウォグルバグは怯えた様子で、安全な距離まで後ずさった。

他の者たちは黙って行進し、大いに拡大されし者は、しばらく深く考えた後、謙虚な声で言った。

「自制するよう努めます。」

「我々が期待できるのはそれだけだ」とかかしは愉快そうに返した。そして一行に陽気な雰囲気が幸いにも取り戻され、彼らは道を進んだ。

彼らが再び立ち止まってチップを休ませたとき――疲れるように見えたのは少年だけだったが――ブリキの木こりは草の茂る牧草地にたくさんの小さく丸い穴があるのに気づいた。

「ここは野ねずみの村に違いない」と彼はかかしに言った。「旧友の野ねずみの女王がこの近所にいるだろうか。」

「もしいるなら、我々にとって大いに役立つかもしれん」とかかしは答えた。彼はふと思いついたのだった。「呼んでみてくれないか、親愛なるニック。」

そこでブリキの木こりは首から下げた銀の笛で甲高い音を吹いた。すると間もなく、近くの穴から小さな灰色のねずみが飛び出し、恐れることなく彼らに向かって進んできた。ブリキの木こりはかつて彼女の命を救ったことがあり、野ねずみの女王は彼が信頼できることを知っていたのである。

「こんにちは、女王陛下」とニックはねずみに向かって丁寧に挨拶した。「ご健勝のこととお察しいたします。」

「ありがとうございます、私は至って元気ですわ」と女王はしとやかに答え、ちょこんと座って頭の上の小さな黄金の冠を見せた。「旧友の皆様のお役に立てることが何かありますでしょうか?」

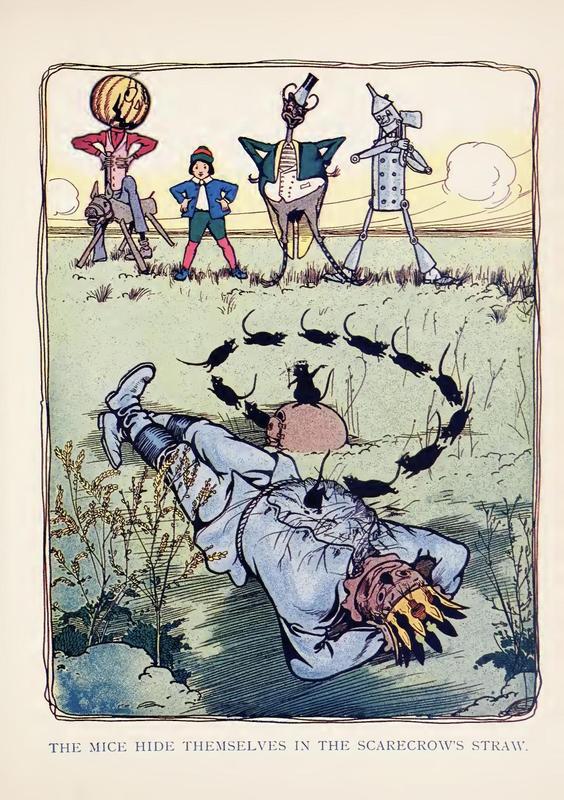

「あるとも」とかかしは熱心に答えた。「どうか、あなたの臣下を一ダースほど、エメラルドの都へ連れて行くことをお許しいただきたい。」

「あの子たちは、何か傷ついたりしないだろうか?」女王は疑わしげに尋ねた。

「大丈夫だと思う」とかかしは答えた。「私の体に詰まっているわらの中に隠して運ぶ。そして私がジャケットのボタンを外して合図をしたら、あの子たちは飛び出して、できるだけ速く家に駆け戻るだけでいい。そうすることで、反乱軍に奪われた私の王座を取り戻す手助けをしてくれることになるのだ。」

「そういうことなら」と女王は言った。「あなたの頼みを断るわけにはいかない。準備ができたら、いつでも私の最も賢い臣下を十二匹呼ぼう。」

「もう準備はできている」とかかしは返した。そして地面に平らに寝そべると、ジャケットのボタンを外し、中に詰まっているわらの塊を見せた。

女王が甲高い小さな鳴き声を発すると、たちまち一ダースの可愛らしい野ねずみが穴から現れ、主君の前に立って命令を待った。

女王が何を言ったのか、旅人たちの誰にも理解できなかった。それはねずみの言葉だったからだ。しかし野ねずみたちはためらうことなく従い、次々とかかしのもとへ走っては、その胸のわらの中に身を隠した。

十二匹すべてのねずみがそうして身を隠すと、かかしはジャケットのボタンをしっかりと留め、立ち上がって女王の親切に感謝した。

「もう一つ、我々のためにしていただけることがある」とブリキの木こりが提案した。「先を走って、エメラルドの都への道を案内していただきたい。どうやら何者かが、我々が都に着くのを妨げようとしているようなので。」

「喜んでそうしよう」と女王は答えた。「準備はよいか?」

ブリキの木こりはチップを見た。

「休んだよ」と少年は言った。「出発しよう。」

こうして彼らは旅を再開した。小さな灰色の野ねずみの女王が先頭を素早く走り、旅人たちが近づくと立ち止まり、そしてまたさっと駆け出すのであった。

この確かな案内人がいなければ、かかしとその仲間たちはエメラルドの都にたどり着けなかったかもしれない。というのも、老モンビの術によって、行く手には多くの障害が投げかけられていたからだ。しかし、その障害は一つとして実在するものではなく、すべては巧妙に仕組まれた幻惑であった。彼らが道を阻むかのように見える急流の岸辺に来たときも、小さな女王は着実に進み続け、見せかけの洪水を無事に通り抜けた。そして旅人たちも、一滴の水にも濡れることなく彼女に続いた。

次に、花崗岩の高い壁が頭上にそびえ立ち、彼らの前進を阻んだ。しかし、灰色の野ねずみはまっすぐに壁を通り抜け、他の者たちもそれに続いた。壁は彼らが通り過ぎると霧の中へと溶けていった。

その後、チップを休ませるために少し立ち止まったとき、彼らの足元から四十本の道が四十の異なる方向へと分かれているのが見えた。そして間もなく、その四十本の道は巨大な車輪のようにぐるぐると回り始め、初めは一方向へ、次は反対方向へと回り、彼らの視界を完全に混乱させた。

しかし女王は、自分についてくるようにと合図すると、一直線に駆け出した。彼らが数歩進むと、渦巻く道は消え去り、二度と現れることはなかった。

モンビの最後の策略は、最も恐ろしいものだった。彼女は、彼らを焼き尽くさんと、パチパチと音を立てる炎の壁を草原に送り込んだ。そして初めて、かかしは恐れをなして逃げようと向きを変えた。

「あの火に捕まったら、あっという間に消えてしまう!」彼はわらがカサカサと音を立てるほど震えながら言った。「今まで出会った中で一番危険なものだ。」

「私も逃げるぞ!」とノコギリ馬は叫び、動揺して向きを変え、跳ね回った。「私の木はとても乾いているから、焚き付けのように燃えてしまうだろう。」

「火はカボチャにとって危険なのかい?」とジャックはおそるおそる尋ねた。

「君はタルトのように焼かれてしまうだろう――そして私もだ!」とウォグルバグは答え、より速く走れるように四つん這いになった。

しかしブリキの木こりは、火を恐れることがなかったので、いくつかの分別ある言葉で逃走を食い止めた。

「野ねずみを見るのだ!」と彼は叫んだ。「火は彼女を少しも焼いていない。実際、あれは火などではなく、ただの幻惑なのだ。」

実際、小さな女王が迫り来る炎の中を落ち着いて進んでいくのを見ると、一行の全員に勇気が戻り、彼らは焦げることさえなく彼女に続いた。

「これは実に並外れた冒険ですな」とウォグルバグは、ひどく驚いて言った。「私が学校でノウイットオール教授に教わったすべての自然法則を覆すものだからです。」

「もちろんそうだ」とかかしは賢明に言った。「すべての魔法は不自然なものであり、それゆえに恐れ、避けるべきなのだ。しかし、目の前にエメラルドの都の門が見える。我々を阻もうとしていた魔法の障害はすべて乗り越えたのだろう。」

実際、都の城壁ははっきりと見えており、彼らを忠実に案内してくれた野ねずみの女王が、別れを告げるために近づいてきた。

「陛下の親切なご助力に、心から感謝いたします」とブリキの木こりは、その可愛らしい生き物の前でお辞儀をしながら言った。

「友の役に立てるのはいつでも嬉しいことだ」と女王は答え、一瞬のうちに家路へと駆け去っていった。

女王の囚人たち

エメラルドの都の門に近づくと、旅人たちはそこが反乱軍の少女二人によって守られているのを見つけた。彼女たちは髪から編み針を抜き、近づく者を最初に突くと脅して、彼らの入場を阻んだ。

しかしブリキの木こりは恐れなかった。

「最悪でも、私の美しいニッケルメッキに傷をつけるくらいしかできんだろう」と彼は言った。「しかし『最悪』など起こらない。この馬鹿げた兵士たちを脅かすことなど、いともたやすいはずだ。皆、私にしっかりついてこい!」

そして、斧を自分の前で左右に大きく振り回しながら、彼は門へと進んだ。他の者たちもためらうことなく彼に続いた。

何の抵抗も予期していなかった少女たちは、きらめく斧の一振りに恐怖し、悲鳴を上げて都の中へ逃げ込んだ。そのため、旅人たちは無事に門を通り抜け、広い通りの緑色の大理石の舗道を進み、王宮へと向かった。

「この調子なら、陛下はすぐにでも王座にお戻りになれるでしょう」とブリキの木こりは、衛兵をやすやすと打ち破ったことを笑いながら言った。

「ありがとう、友よニック」とかかしは感謝して答えた。「君の優しい心と鋭い斧には、何者も敵わない。」

家々が立ち並ぶ通りを過ぎるとき、開いたドアから、男たちが掃除やほこり払い、皿洗いをしているのが見えた。一方、女たちは集まって座り、噂話をしたり笑ったりしていた。

「何が起こったのだ?」かかしは、エプロンをつけ、歩道で乳母車を押している、ふさふさした髭の悲しげな顔の男に尋ねた。

「なんと、革命があったのですよ、陛下。よくご存じのはずですが」と男は答えた。「あなた様が行かれてからというもの、女たちが好き勝手に物事を進めているのです。お戻りになって秩序を回復してくださると決めたことは、嬉しく思います。家事をし、子供の面倒を見ることで、エメラルドの都の男は皆、体力を使い果たしております。」

「ふむ!」とかかしは考え深げに言った。「君が言うほど大変な仕事なら、女たちはどうしてあんなにやすやすとこなしていたのだ?」

「実のところ、分かりません」と男は深いため息をついて答えた。「おそらく、女たちは鋳鉄でできているのでしょう。」

通りを進む間、彼らの行く手を阻む動きはなかった。何人かの女たちは、噂話をやめて友人たちに好奇の目を向けたが、すぐに笑ったり鼻で笑ったりして背を向け、おしゃべりを再開した。そして反乱軍に属する数人の少女たちに出会ったときも、その兵士たちは警戒したり驚いたりするどころか、ただ道を譲り、抗議することなく彼らを進ませた。

この行動にかかしは不安を覚えた。

「我々は罠にはまり込んでいるのではないか」と彼は言った。

「馬鹿な!」とニック・チョッパーは自信満々に返した。「あの愚かな連中は、もう征服されたも同然だ!」

しかし、かかしは疑いを表すように首を振り、チップが言った。

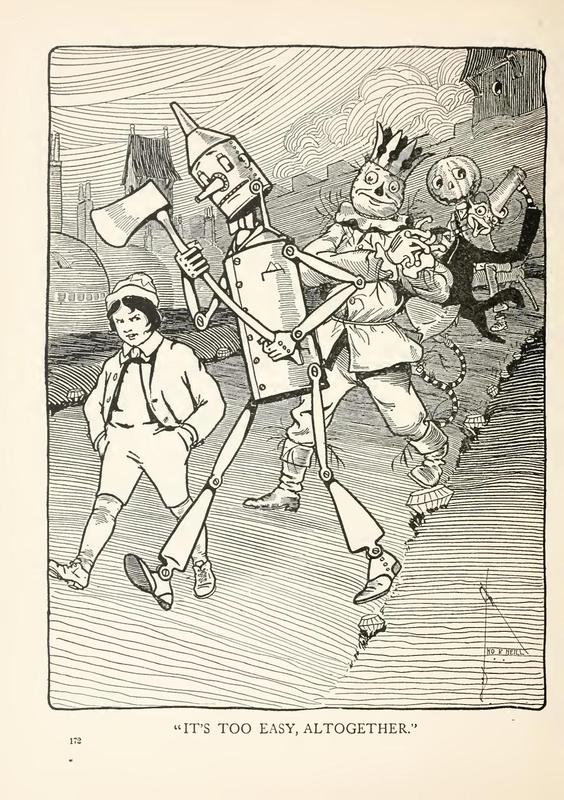

「何もかも簡単すぎる。この先、面倒なことになるかもしれないから気をつけて。」

「そうしよう」と陛下は答えた。彼らは何の妨害も受けずに王宮に到着し、大理石の階段を上った。その階段はかつてエメラルドで厚く覆われていたが、今では反乱軍によって宝石が無残にも剥ぎ取られた小さな穴だらけだった。そして、ここまで反乱軍の誰一人として彼らの道を塞ぐ者はいなかった。

アーチ状の廊下を抜け、壮麗な玉座の間へとブリキの木こりとその一行は進んだ。そして、緑色の絹のカーテンが彼らの後ろに下りたとき、彼らは奇妙な光景を目にした。

きらびやかな玉座に座っていたのはジンジャー将軍で、頭にはかかしの二番目に良い王冠をかぶり、右手には王笏を握っていた。膝の上にはキャラメルの箱が置かれ、そこから一つ食べていた。少女は王宮の環境にすっかりくつろいでいる様子だった。

かかしが前に進み出て彼女と対峙した。その間、ブリキの木こりは斧にもたれかかり、他の者たちは陛下の背後に半円を描くように陣取った。

「よくも私の玉座に座っていられるな?」とかかしは侵入者を厳しく睨みつけながら問いただした。「お前が反逆罪を犯していること、そして反逆罪に対する法律があることを知らないのか?」

「玉座は、それを奪う力のある者のものよ」とジンジャーは、ゆっくりと別のキャラメルを食べながら答えた。「ご覧の通り、私はそれを手に入れた。だから今は私が女王で、私に逆らう者は皆、反逆罪を犯したことになり、あなたが今言った法律によって罰せられなければならないわ。」

この見解にかかしは戸惑った。

「どう思う、友よニック?」彼はブリキの木こりに向かって尋ねた。

「いや、法律のこととなると、私に言えることは何もない」とその人物は答えた。「法律というものは、そもそも理解されるようにはできていないのだから、理解しようと試みること自体が愚かなのだ。」

「では、どうすればいいのだ?」とかかしは狼狽して尋ねた。

「女王と結婚してはいかがですかな? そうすればお二人で統治できます」とウォグルバグが提案した。

ジンジャーは昆虫を激しく睨みつけた。「彼女をお母さんのところに送り返したらどうだい? それが彼女のいるべき場所だよ」とジャック・パンプキンヘッドが尋ねた。

ジンジャーは眉をひそめた。

「彼女がおとなしくなって、良い子になると約束するまで、戸棚に閉じ込めておいたらどう?」とチップが尋ねた。ジンジャーは軽蔑するように唇を歪めた。

「あるいは、こっぴどく揺さぶってやるんだ!」とノコギリ馬が付け加えた。

「いや」とブリキの木こりは言った。「この哀れな少女は優しく扱わねばならん。持てるだけの宝石をすべて与えて、幸せに満足して去らせてやろうではないか。」

これを聞いて女王ジンジャーは声高に笑い、次の瞬間、合図でもするかのように可愛らしい両手を三度叩いた。

「あなたたちはとても馬鹿げた生き物ね」と彼女は言った。「でも、あなたたちのくだらない話にはうんざりしたし、これ以上かまっていられないわ。」

王とその友人たちがこの無礼な言葉に驚いて耳を傾けていると、驚くべきことが起こった。ブリキの木こりの斧が、背後の誰かによって手からひったくられ、彼は武器を奪われ無力になった。同時に、忠実な一行の耳に笑い声が響き渡り、どこから来たのかと振り返ると、彼らは反乱軍に取り囲まれていることに気づいた。少女たちは両手にきらめく編み針を持っていた。玉座の間全体が反乱軍で埋め尽くされているように見え、かかしとその仲間たちは、自分たちが囚人であることを悟った。

「女の知恵に逆らうのがどれほど愚かなことか、お分かりでしょう」とジンジャーは陽気に言った。「そしてこの出来事は、私がかかしよりもエメラルドの都を統治するのにふさわしいことを証明しているだけよ。あなたたちに悪意はないわ、本当よ。でも、将来私の厄介者にならないように、あなたたち全員を破壊するよう命じるわ。つまり、少年以外はね。あの子は老モンビのものだから、彼女の元に返さなければならない。あなたたちの残りは人間ではないから、解体しても悪いことにはならないでしょう。ノコギリ馬とパンプキンヘッドの体は焚き付け用に切り刻ませるわ。カボチャはタルトにする。かかしは焚き火の火種にちょうどいいし、ブリキの男は細かく切り刻んでヤギの餌にする。この巨大なウォグルバグについては――」

「失礼ながら、拡大博士と」と昆虫が口を挟んだ。

「料理人に頼んで、あなたでウミガメのスープを作らせようかしら」と女王は考え深げに続けた。

ウォグルバグは身震いした。

「あるいは、それがだめなら、ハンガリー風グーラッシュにでもしましょうか。よく煮込んで、香辛料をたっぷりきかせてね」と彼女は残酷に付け加えた。

この絶滅計画はあまりに恐ろしく、囚人たちは恐怖のパニックに陥り、互いに顔を見合わせた。かかしだけが絶望に屈しなかった。彼は女王の前に静かに立ち、逃げる手立てを見つけようと深く考え込み、額に皺を寄せていた。

そうしていると、胸の中のわらがそっと動くのを感じた。途端に彼の表情は悲しみから喜びに変わり、手を上げて素早くジャケットの前のボタンを外した。

この行動は、彼の周りに群がる少女たちの群衆に見過ごされはしなかったが、小さな灰色のねずみが彼の胸から床に飛び降り、反乱軍の足の間を駆け抜けていくまで、誰も彼が何をしているのか疑わなかった。すぐにもう一匹のねずみが続き、そしてまた一匹、また一匹と、立て続けに飛び出した。そして突然、軍からものすごい恐怖の悲鳴が上がり、それは最も勇敢な心さえも驚愕で満たしたであろう。それに続く逃走は殺到となり、殺到はパニックへと変わった。

驚いたねずみたちが部屋中を荒々しく駆け回る間、かかしには、少女たちが宮殿から消えていく際のスカートの渦と足のきらめきに気づく時間しかなかった――彼女たちは必死に逃げようと、互いを押し合い、群がっていた。

女王は、最初の騒ぎで玉座のクッションの上に立ち上がり、つま先で狂ったように踊り始めた。すると一匹のねずみがクッションを駆け上がり、恐怖に駆られた哀れなジンジャーは、かかしの頭上を飛び越え、アーチ道を抜けて逃げ出した――その猛烈な逃走は、都の門にたどり着くまで止まることはなかった。

こうして、私が説明するよりも短い時間で、玉座の間はかかしとその友人たちを除いて誰もいなくなった。ウォグルバグは安堵の深いため息をつき、叫んだ。

「ありがたい、助かった!」

「しばらくの間はな」とブリキの木こりは答えた。「しかし、敵はすぐに戻ってくるだろう。」

「宮殿の入り口をすべて塞ぐのだ!」とかかしは言った。「そうすれば、最善の策を考える時間ができる。」

そこで、まだノコギリ馬に固く結びつけられていたジャック・パンプキンヘッドを除いて全員が、王宮の様々な入り口に走り、重い扉を閉め、かんぬきをかけてしっかりと鍵をかけた。そして、反乱軍が数日間はバリケードを打ち破れないことを知ると、冒険者たちは再び玉座の間に集まり、軍議を開いた。

かかし、考える時間をとる

「私にはこう思える」と、皆が再び玉座の間に集まったとき、かかしは話し始めた。「ジンジャーという少女が女王であると主張するのは、まったくもって正しい。そしてもし彼女が正しいのなら、私が間違っていることになり、我々が彼女の宮殿を占拠する権利はない。」

「しかし、彼女が来るまではあなたが王だった」とウォグルバグは、ポケットに手を突っ込んでいばりながら歩き回りながら言った。「ですから、私には、あなたではなく彼女が侵入者であるように思えます。」

「特に、我々はたった今彼女を打ち負かし、追い払ったのだからな」とパンプキンヘッドは、かかしの方に顔を向けるために両手を上げながら付け加えた。

「我々は本当に彼女を打ち負かしたのだろうか?」とかかしは静かに尋ねた。「窓の外を見て、何が見えるか教えてくれ。」

チップは窓に駆け寄り、外を見た。

「宮殿は二重の列になった少女兵に囲まれているよ」と彼は報告した。

「そうだろうと思った」とかかしは返した。「我々は、ねずみが彼女たちを宮殿から追い払う前と同じように、まさしく彼女たちの囚人なのだ。」

「友の言う通りだ」とニック・チョッパーは言った。彼はセーム革の切れ端で胸を磨いていた。「ジンジャーが依然として女王であり、我々が彼女の囚人なのだ。」

「でも、彼女が僕たちに手を出せないといいんだけど」とパンプキンヘッドは恐怖に震えながら叫んだ。「彼女、僕でタルトを作ると脅したんだよ。」

「心配するな」とブリキの木こりは言った。「大した問題ではない。ここに閉じこもっていれば、いずれにせよ君は腐ってしまう。良いタルトは、腐敗した知性よりもはるかに賞賛に値する。」

「まったくその通りだ」とかかしも同意した。

「ああ、なんてことだ!」とジャックはうめいた。「僕の運命はなんて不幸なんだ! ねえ、お父さん、どうして僕をブリキで――あるいはわらででも――作ってくれなかったんだい? そうすればいつまでも長持ちしたのに。」

「なんだって!」とチップは憤慨して返した。「君は僕が君を作ったこと自体に感謝すべきだよ」それから彼は、考え深げに付け加えた。「どんなものにも、いつかは終わりが来るんだ。」

「しかし、思い出させていただきたい」とウォグルバグが割り込んだ。彼の突き出た丸い目には苦悩の色が浮かんでいた。「あの恐ろしい女王ジンジャーは、この私でグーラッシュを作ると提案したのですぞ――この私を! この広い広い世界で唯一の、拡大され、完全に教育されたウォグルバグであるこの私を!」

「それは素晴らしい考えだと思う」とかかしは賛成するように述べた。

「彼はスープにした方がもっと美味しくなると思わないか?」とブリキの木こりは友の方を向いて尋ねた。

「うむ、そうかもしれんな」とかかしは認めた。

ウォグルバグはうめいた。

「私の心眼には見えるのです」と彼は悲しげに言った。「ノコギリ馬とジャック・パンプキンヘッドの体で作った焚き火で私のスープが煮込まれている間、ヤギたちが私の親愛なる同志、ブリキの木こりの小片を食べているのが。そして女王ジンジャーが、私の友かかしで炎を燃え上がらせながら、私が煮えるのを見ているのが!」

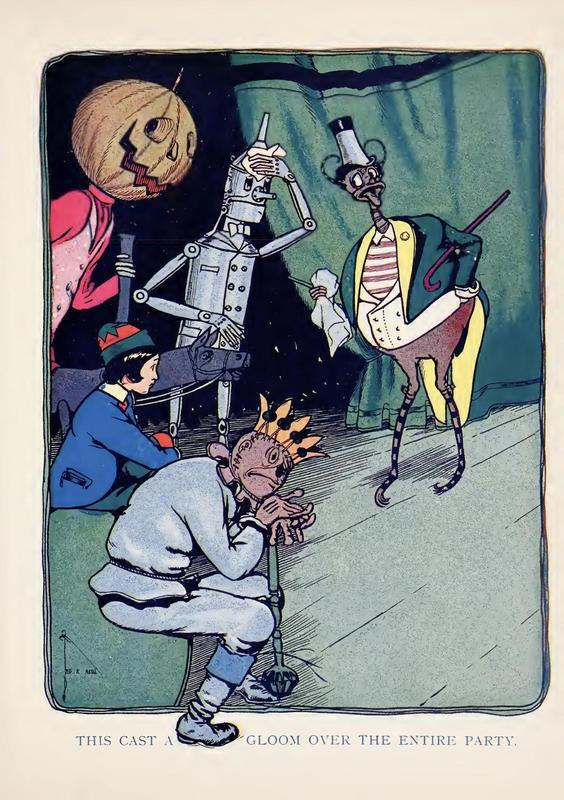

この陰惨な光景は一行全体に暗い影を落とし、彼らを落ち着かなく、不安にさせた。

「しばらくはそんなことにはならないさ」とブリキの木こりは、明るく話そうと努めながら言った。「ジンジャーがドアを壊すまでは、宮殿から締め出しておけるだろうからな。」

「その間に、僕は飢え死にするかもしれないし、ウォグルバグもそうだ」とチップが告げた。

「私としては」とウォグルバグは言った。「しばらくはジャック・パンプキンヘッドを食べて生きていけると思います。カボチャを好んで食べるわけではありませんが、いくらか栄養があると思いますし、ジャックの頭は大きくてふっくらしていますからな。」

「なんて心ないことを!」とブリキの木こりは、ひどくショックを受けて叫んだ。「我々は人食いなのか、問いたい。それとも忠実な友人なのか?」

「この宮殿に閉じこもってはいられないことは、よく分かった」とかかしはきっぱりと言った。「だから、この陰気な話はやめて、逃げる方法を見つけよう。」

この提案に、皆はかかしが座る玉座の周りに熱心に集まった。チップがスツールに腰を下ろすと、ポケットからコショウ入れが落ち、床の上を転がった。

「これは何だ?」とニック・チョッパーは箱を拾い上げて尋ねた。

「気をつけて!」と少年は叫んだ。「それは僕の命の粉だよ。こぼさないで、もうほとんど残ってないんだから。」

「して、命の粉とは何だ?」とかかしは、チップが箱を注意深くポケットに戻すのを見ながら尋ねた。

「老モンビがひねくれた魔法使いから手に入れた魔法の品だよ」と少年は説明した。「彼女はそれでジャックに命を与えたし、その後、僕はそれを使ってノコギリ馬に命を与えた。振りかけたものは何でも生き返らせると思うけど、もう一回分くらいしか残ってないんだ。」

「では、それは大変貴重なものだな」とブリキの木こりは言った。

「まったくその通りだ」とかかしも同意した。「それが我々の困難から逃れる最善の手段となるかもしれん。少し考えてみることにする。だから、友よチップ、ナイフを出して、この重い王冠を私の額から切り離してくれないか。」

チップはすぐに王冠をかかしの頭に縫い付けていた糸を切り、エメラルドの都の元君主は安堵のため息とともにそれを取り外し、玉座の横の釘に掛けた。

「これが私の王位の最後の記念品だ」と彼は言った。「そして、それを取り除けて嬉しい。この都の前の王、パストリアという名の王は、偉大な魔法使いに王冠を奪われ、その魔法使いが私にそれを渡した。今、ジンジャーという少女がそれを要求しているが、彼女が頭痛を起こさないことを心から願うよ。」

「感心するほど親切な考えだ」とブリキの木こりは、賛成するようにうなずきながら言った。

「そして今、私は静かに考えることに没頭する」とかかしは続け、玉座にもたれかかった。

他の者たちは、彼を邪魔しないように、できるだけ静かにじっとしていた。皆がかかしの並外れた脳に絶大な信頼を寄せていたからだ。

そして、心配そうに見守る者たちにとっては非常に長い時間に思われた後、思想家は起き上がり、最も奇妙な表情で友人たちを見つめ、言った。

「私の脳は今日、見事に働いている。実に誇らしい。さて、聞きたまえ! もし宮殿のドアから逃げようとすれば、間違いなく捕まるだろう。そして、地面を通って逃げることはできないのだから、他にできることはただ一つしかない。我々は空から逃げなければならない!」

彼は言葉の効果を確かめるために間を置いたが、聞き手は皆、困惑し、納得していない様子だった。

「偉大な魔法使いは気球で逃げた」と彼は続けた。「もちろん、我々は気球の作り方を知らない。しかし、空を飛べるものなら何でも、我々を簡単に運べるはずだ。そこで提案する。私の友人であるブリキの木こり、彼は熟練した機械工だ、彼に我々を運ぶための、丈夫な翼を持つ何らかの機械を作ってもらう。そして、我々の友人チップが、その『モノ』を魔法の粉で生き返らせるのだ。」

「ブラボー!」とニック・チョッパーは叫んだ。

「なんて素晴らしい脳なんだ!」とジャックはつぶやいた。

「実に巧妙ですな!」と教養あるウォグルバグは言った。

「できると思うよ」とチップは断言した。「つまり、ブリキの木こりがその『モノ』を作れるならね。」

「最善を尽くそう」とニックは陽気に言った。「そして、実のところ、私は試みたことで失敗することはめったにない。しかし、その『モノ』は宮殿の屋根の上で作らなければならないだろう。そうすれば楽に空へと飛び立てる。」

「確かに」とかかしは言った。

「では、宮殿中を捜索し」とブリキの木こりは続けた。「見つけられる限りの材料をすべて屋根に運び、そこで私の仕事を始めよう。」

「しかし、その前に」とパンプキンヘッドは言った。「どうかこの馬から僕を解放して、歩くためのもう一本の足を作ってほしい。今の状態では、僕は自分自身にも誰にも役立たないから。」

そこでブリキの木こりは、マホガニーのセンターテーブルを斧で粉々にし、美しく彫刻された脚の一本をジャック・パンプキンヘッドの体に取り付けた。ジャックはそれを手に入れて非常に誇らしげだった。

「奇妙なものだ」と彼は、ブリキの木こりの仕事を見ながら言った。「僕の左足が、僕の中で最も優雅で頑丈な部分になるとは。」

「それは君が並外れていることの証明だ」とかかしは返した。「そして私は、この世で考慮に値する人々は、並外れた者たちだけだと確信している。凡人というのは木の葉のようなもので、気づかれることなく生き、そして死んでいくのだから。」

「まるで哲学者のような言葉ですな!」とウォグルバグは、ブリキの木こりがジャックを立たせるのを手伝いながら叫んだ。

「気分はどうだい?」とチップは、パンプキンヘッドが新しい足を試すためにぎこちなく歩き回るのを見ながら尋ねた。

「新品同様だよ」とジャックは嬉しそうに答えた。「そして、みんなが逃げるのを手伝う準備は万端だ。」

「では、仕事に取り掛かろう」とかかしは、きびきびとした口調で言った。

こうして、自分たちの監禁状態の終焉につながるかもしれない何かをすることに喜びを感じ、友人たちは空飛ぶ機械の製作に使うのにふさわしい材料を探して、宮殿中をさまようために別れた。

ガンプの驚くべき飛行

冒険者たちが屋根の上に再び集まったとき、一行の各メンバーによって選ばれた品々が、驚くほど奇妙な寄せ集めであることが分かった。誰も何が必要なのか明確な考えを持っていなかったようだが、全員が何かを持ってきた。

ウォグルバグは、大広間の暖炉の上からガンプの頭を取ってきた。それは大きく広がった枝角で飾られていた。そしてこれを、昆虫は細心の注意と多大な困難を払って、階段を上って屋根まで運んだ。このガンプはヘラジカの頭に似ていたが、鼻が生意気な様子で上を向いており、顎には雄ヤギのようなひげがあった。ウォグルバグがなぜこの品を選んだのか、彼は説明できなかっただろう。ただ、それが彼の好奇心を掻き立てたからという以外には。

チップは、ノコギリ馬の助けを借りて、大きな布張りのソファを屋根に運んできた。それは背もたれと両端が高い古風な家具で、非常に重かったため、最も重い部分をノコギリ馬の背に乗せても、少年はついにその不格好なソファを屋根にどさりと置いたときには息が切れていた。

パンプキンヘッドはほうきを持ってきた。それが最初に目についたものだった。かかしは中庭から取ってきた物干し綱とロープの束を持って到着したが、階段を上る途中でロープの緩んだ端にひどく絡まってしまい、彼と荷物の両方が屋根の上に山となって崩れ落ち、もしチップが助けなければ転がり落ちていたかもしれなかった。

最後にブリキの木こりが現れた。彼も中庭に行っており、そこでエメラルドの都の全住民の誇りである巨大なヤシの木から、大きく広がった葉を四枚切り取ってきた。

「親愛なるニック!」とかかしは、友がしたことを見て叫んだ。「君は、エメラルドの都で人が犯しうる最大の罪を犯したのだぞ。私の記憶が正しければ、王家のヤシの木の葉を切り落とした罰は、七度殺された後、終身刑に処されることになっている。」

「今となっては仕方ない」とブリキの木こりは答え、大きな葉を屋根の上に投げ捨てた。「だが、これが我々が逃げなければならないもう一つの理由になるかもしれん。さて、君たちが私の仕事のために何を見つけてきたか見せてもらおう。」

今や屋根を散らかしている雑多な材料の山には、多くの疑わしげな視線が注がれ、ついに、かかしは首を振って言った。

「さて、もし友ニックが、このがらくたの山から、空を飛んで我々を安全な場所へ運ぶ『モノ』を作り出せるなら、私は彼が私が思っていたよりも優れた機械工であることを認めよう。」

しかしブリキの木こりは、最初は自分の能力にまったく自信がない様子で、セーム革で額を力強く磨いた後になってようやく、その仕事を引き受ける決心をした。

「この機械にまず必要なのは」と彼は言った。「一行全員を運べるほど大きな胴体だ。このソファは我々が持っている中で一番大きいもので、胴体として使えるかもしれない。しかし、もし機械が横に傾いたら、我々は皆滑り落ちて地面に落ちてしまうだろう。」

「ソファを二つ使ったらどう?」とチップが尋ねた。「階下にもう一つ、これとそっくりのがあるよ。」

「それは非常に賢明な提案だ」とブリキの木こりは叫んだ。「すぐにもう一つのソファを持ってきてくれ。」

そこでチップとノコギリ馬は、多大な労力を払って二つ目のソファを屋根まで運び上げた。そして二つが縁と縁を合わせて置かれると、背もたれと両端が座席の周りをぐるりと囲む防御壁を形成した。

「素晴らしい!」とかかしは叫んだ。「この居心地の良い巣の中で、我々は実にくつろいで乗ることができる。」

二つのソファはロープと物干し綱でしっかりと結びつけられ、それからニック・チョッパーはガンプの頭を一方の端に取り付けた。

「これで『モノ』のどちらが前か分かるだろう」と彼は、その考えに大いに満足して言った。「そして、実のところ、よく見れば、ガンプは船首像として非常によく見える。私が七度も命を危険にさらしたこの大きなヤシの葉は、我々の翼として役立ってもらわねばならん。」

「それ、十分に丈夫なの?」と少年は尋ねた。

「手に入るものの中では一番丈夫だ」と木こりは答えた。「それに、『モノ』の胴体とは釣り合いがとれていないが、我々はあまり細かいことにこだわれる状況ではない。」

そこで彼はヤシの葉をソファに取り付けた。両側に二枚ずつだ。

ウォグルバグは、かなりの感嘆を込めて言った。

「これで『モノ』は完成し、あとは命を吹き込むだけですな。」

「ちょっと待って!」とジャックは叫んだ。「僕のほうきは使わないのかい?」

「何のために?」とかかしは尋ねた。

「だって、後ろの端につけて尻尾にできるじゃないか」とパンプキンヘッドは答えた。「まさか尻尾なしで『モノ』が完成したとは言わないだろう。」

「ふむ!」とブリキの木こりは言った。「尻尾の使い道が分からん。我々は獣や魚や鳥を模倣しようとしているわけではないのだ。我々が『モノ』に求めるのは、空を飛んで我々を運ぶことだけだ。」

「もしかすると、『モノ』が生き返った後、尻尾で舵を取れるかもしれん」とかかしが提案した。「空を飛ぶのなら、鳥とそう違わないだろうし、私はすべての鳥には尻尾があり、飛ぶときに舵として使っていることに気づいている。」

「よろしい」とニックは答え、「ほうきは尻尾として使おう」と言って、それをソファの胴体の後端にしっかりと取り付けた。

チップはポケットからコショウ入れを取り出した。

「『モノ』はとても大きいな」と彼は心配そうに言った。「これ全部を生き返らせるだけの粉が残っているか分からない。でも、できるだけ行き渡らせるよ。」

「ほとんどを翼につけてくれ」とニック・チョッパーは言った。「翼はできるだけ丈夫にしなければならないからな。」

「そして頭をお忘れなく!」とウォグルバグは叫んだ。

「尻尾も!」とジャック・パンプキンヘッドが付け加えた。

「静かにしてくれ」とチップは神経質に言った。「魔法の呪文を正しくかける機会を与えてくれないと。」

彼は非常に注意深く、『モノ』に貴重な粉を振りかけ始めた。まず四枚の翼それぞれに薄く一層かけ、次にソファに振りかけ、ほうきにも軽くまぶした。

「頭を! 頭を! どうか、頭をお忘れなく!」とウォグルバグは興奮して叫んだ。

「粉はもうほんの少ししか残ってない」とチップは箱の中を覗き込みながら告げた。「それに、僕には頭よりもソファの脚を生き返らせる方が重要に思えるんだけど。」

「そうではない」とかかしは決めた。「すべてのものには、それを導く頭がなければならない。そして、この生き物は歩くのではなく飛ぶのだから、その脚が生きているかどうかは、実のところ重要ではない。」

そこでチップはこの決定に従い、残りの粉をガンプの頭に振りかけた。

「さあ」と彼は言った。「私が呪文をかける間、静かにしていてくれ!」

老モンビが魔法の言葉を唱えるのを聞いたことがあり、またノコギリ馬を生き返らせることに成功したこともあったので、チップは一瞬のためらいもなく、三つの秘儀的な言葉を口にした。それぞれに特有の手の仕草を伴って。

それは厳粛で印象的な儀式だった。

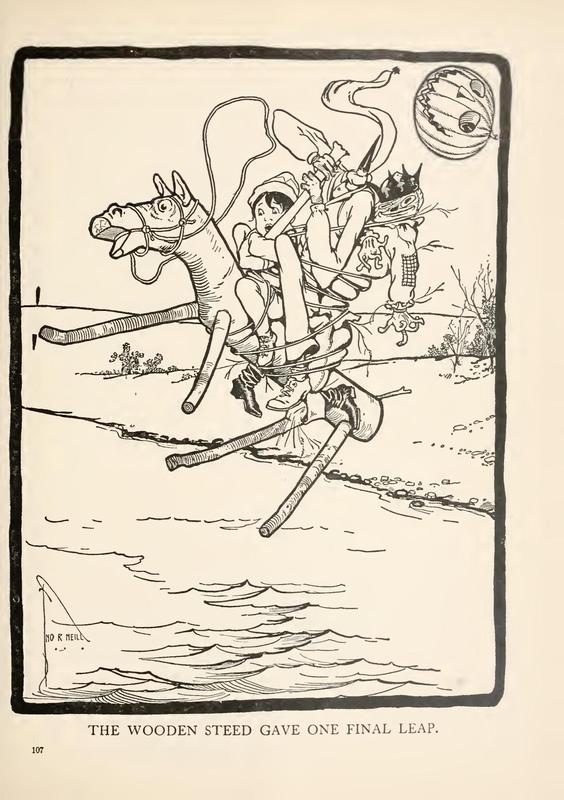

彼が呪文を終えると、『モノ』はその巨大な体全体を震わせ、ガンプはそれらの動物にはおなじみの甲高い叫び声を上げ、そして四枚の翼が猛烈に羽ばたき始めた。

チップはなんとか煙突を掴んだ。さもなければ、翼が起こした恐ろしい風に屋根から吹き飛ばされていただろう。かかしは体重が軽いため、体ごと持ち上げられて空中を運ばれたが、幸運にもチップが片足をつかんでしっかりと押さえた。ウォグルバグは屋根に平らに伏せて難を逃れ、ブリキの重さでしっかりと固定されていたブリキの木こりは、両腕でジャック・パンプキンヘッドを抱きかかえ、なんとか彼を救った。ノコギリ馬は仰向けにひっくり返り、脚を空中で無力に振り回していた。

そして今、皆が体勢を立て直そうともがいている間に、『モノ』はゆっくりと屋根から浮かび上がり、空中へと舞い上がった。

「おい! 戻ってこい!」とチップは、片手で煙突に、もう片手でかかしにしがみつきながら、怯えた声で叫んだ。「すぐに戻ってくるんだ、命令だ!」

脚ではなく『モノ』の頭を生き返らせたかかしの知恵が、疑いようもなく証明されたのはこの時だった。すでに空高く舞い上がっていたガンプは、チップの命令で頭を向け、宮殿の屋根が見えるまで徐々に旋回した。

「戻ってこい!」と少年は再び叫んだ。

そしてガンプは従い、ゆっくりと優雅に四枚の翼を空中で羽ばたかせ、『モノ』が再び屋根に降り立ち、静かになるまで続けた。

ジャックドーの巣の中で

「これは」とガンプは、その巨大な体には全く釣り合わないキーキー声で言った。「私がこれまで聞いた中で最も斬新な経験だ。最後に鮮明に覚えているのは、森を歩いていて大きな音を聞いたことだ。おそらくその時に何かに殺されたのだろうし、それは確かに私の終わりであるべきだった。それなのに、私はここにいる。再び生き返り、四枚の巨大な翼と、あえて言わせてもらえば、どんなまともな動物や鳥でも所有することを恥じて泣き出すであろう体を持って。これは一体どういうことだ? 私はガンプなのか、それともジャガーノート[訳注: ヒンドゥー教の神、または巨大で破壊的な力を持つもの]なのか?」その生き物は、話しながら顎ひげをとても滑稽な様子で動かした。

「君はただの『モノ』だよ」とチップは答えた。「ガンプの頭がついたね。そして僕たちが君を作って生き返らせたのは、僕たちが行きたいところへどこへでも空を飛んで運んでもらうためなんだ。」

「結構だ!」と『モノ』は言った。「私はガンプではないのだから、ガンプの誇りや独立心を持つことはできない。だから、何にでもなるよりは君たちの召使いになった方がましだろう。唯一の慰めは、あまり丈夫な体質ではないようで、奴隷の状態で長くは生きられそうにないことだ。」

「そんなことを言わないでくれ、頼む!」とブリキの木こりは叫んだ。彼の素晴らしい心は、この悲しい言葉に強く心を動かされた。「今日は気分が良くないのか?」

「ああ、それについては」とガンプは返した。「今日は私の存在の初日だから、気分が良いのか悪いのか判断できないのだ」そして、物憂げな様子でほうきの尻尾を前後に振った。

「まあ、まあ!」とかかしは親切に言った。「もっと陽気になって、人生をあるがままに受け入れるよう努めてみたまえ。我々は親切な主人になるし、君の存在をできるだけ快適なものにするよう努める。我々が行きたいところへどこへでも、空を飛んで運んでくれる気はあるか?」

「もちろんだ」とガンプは答えた。「私は空を航行する方を大いに好む。もし地上を旅して、自分の同種に出会ったら、私の当惑はひどいものになるだろうからな!」

「それは察するに余りある」とブリキの木こりは同情的に言った。

「それにしても」と『モノ』は続けた。「ご主人様方をよく見てみると、どなたも私よりずっと芸術的に作られているようには見えませんな。」

「見かけは人を欺くものです」とウォグルバグは真剣に言った。「私は拡大されており、かつ完全に教育されております。」

「ほう!」とガンプは無関心に呟いた。

「そして私の脳は、非常に珍しい標本と見なされている」とかかしは誇らしげに付け加えた。

「なんと奇妙な!」とガンプは述べた。

「私はブリキでできているが」と木こりは言った。「全世界で最も温かく、最も賞賛に値する心を所有している。」

「それを聞いて嬉しい限りだ」とガンプは軽く咳をしながら答えた。

「僕の笑顔は」とジャック・パンプキンヘッドは言った。「君の最高の注意を払うに値するよ。いつも同じなんだ。」

「センペル・イデム[訳注: ラテン語で「常に同じ」の意]ですな」とウォグルバグはもったいぶって説明し、ガンプは彼をじっと見つめるために向きを変えた。

「そして私は」とノコギリ馬は、気まずい沈黙を埋めるように宣言した。「どうしようもなく注目に値するのだ。」

「実に、このような並外れたご主人様方にお会いできて光栄だ」とガンプは、ぞんざいな口調で言った。「もし私が自分自身について、これほど完璧な紹介を得られたなら、これ以上満足することはないだろう。」

「それは時が経てば分かるだろう」とかかしは述べた。「『汝自身を知れ』ということは、かなりの偉業と見なされており、君の先輩である我々がそれを完成させるのに数ヶ月を要した。しかし、今は」と彼は他の者たちに向き直りながら付け加えた。「乗り込んで旅を始めよう。」

「どこへ行くんだい?」とチップは、ソファの席によじ登り、パンプキンヘッドが後に続くのを手伝いながら尋ねた。

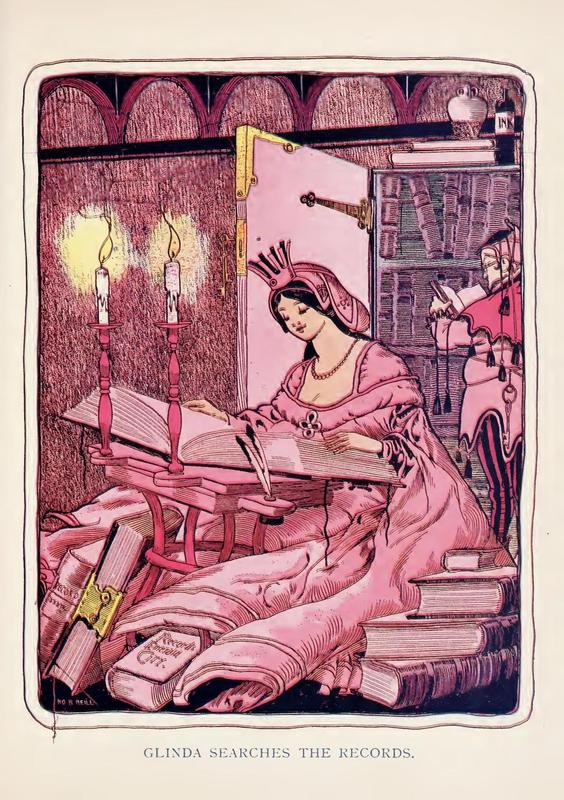

「南の国には、善い魔女グリンダと呼ばれる非常に素晴らしい女王が統治しており、彼女はきっと我々を喜んで迎えてくれるだろう」とかかしは、不器用に『モノ』に乗り込みながら言った。「彼女のところへ行って、助言を求めよう。」

「それは賢い考えだ」とニック・チョッパーは宣言し、ウォグルバグを押し上げ、それからノコギリ馬をクッションの効いた座席の後部に倒し込んだ。「私は善い魔女グリンダを知っている。彼女は真の友となってくれると信じている。」

「みんな準備はいい?」と少年は尋ねた。

「ああ」とブリキの木こりは、かかしの隣に座りながら告げた。

「では」とチップはガンプに話しかけた。「南の方へ飛んでいってくれないか。家や木を避けるくらいの高さでいいよ、あまり高いと目が回るから。」

「分かった」とガンプは短く答えた。

それは四枚の巨大な翼を羽ばたかせ、ゆっくりと空中に浮かび上がった。そして、我らが小さな冒険者の一団が支えのためにソファの背もたれや側面に必死にしがみついている間に、ガンプは南に向きを変え、素早く雄大に飛び去っていった。

「この高度からの景色の効果は、素晴らしいものですな」と教養あるウォグルバグは、乗りながらコメントした。

「景色などどうでもいい」とかかしは言った。「しっかりつかまっていないと、落っこちるぞ。『モノ』はひどく揺れるようだ。」

「もうすぐ暗くなる」とチップは、太陽が地平線に低いことを見て言った。「朝まで待つべきだったかもしれない。ガンプは夜も飛べるのかな。」

「私もそれを考えていた」とガンプは静かに返した。「ご存じの通り、これは私にとって新しい経験だ。以前は、私を地上で素早く運んでくれる脚があった。しかし今、私の脚は眠っているかのように感じる。」

「そうだよ」とチップは言った。「脚は生き返らせなかったからね。」

「君には飛ぶことが期待されているのだ」とかかしは説明した。「歩くことではない。」

「我々は自分たちで歩けます」とウォグルバグは言った。

「私に何が求められているのか、理解し始めた」とガンプは述べた。「だから、君たちを喜ばせるために最善を尽くそう」そして、しばらくの間、彼は黙って飛び続けた。

やがて、ジャック・パンプキンヘッドは不安になった。

「空中を飛ぶとカボチャは傷みやすいのかな」と彼は言った。

「不注意に頭を横から落とさない限りは大丈夫でしょう」とウォグルバグは答えた。「その場合、あなたの頭はもはやカボチャではなく、潰れたカボチャ[訳注: squashはカボチャの一種だが、動詞では「押しつぶす」の意味がある]になるでしょうが。」

「こういう心ない冗談は控えるように頼まなかったっけ?」とチップは、厳しい表情でウォグルバグを見ながら問いただした。

「頼まれました。そして、私はその多くを控えております」と昆虫は答えた。「しかし、我々の言語には非常に多くの優れた駄洒落の機会があり、私のような教養ある者にとっては、それを口にしたいという誘惑はほとんど抗いがたいのです。」

「多かれ少なかれ教養のある人々は、何世紀も前にその駄洒落を発見してるよ」とチップは言った。

「本当ですか?」とウォグルバグは、驚いた表情で尋ねた。

「もちろんさ」と少年は答えた。「教養あるウォグルバグは新しいものかもしれないけど、ウォグルバグの教養は、君の見せびらかし方から判断すると、丘と同じくらい古いものだよ。」

昆虫はこの言葉に大いに感銘を受けたようで、しばらくの間、おとなしく沈黙を守った。

かかしは席を移動する際、チップが脇に投げ捨てたコショウ入れがクッションの上にあるのを見つけ、それを調べ始めた。

「船外に捨ててよ」と少年は言った。「もうすっかり空っぽだし、持っていても意味ないよ。」

「本当に空なのか?」とかかしは、興味深そうに箱の中を覗き込みながら尋ねた。

「もちろんさ」とチップは答えた。「粉は一粒残らず振り出したよ。」

「では、この箱には底が二つある」とかかしは告げた。「内側の底が、外側の底からまるまる一インチ離れているからだ。」

「見せてくれ」とブリキの木こりは、友から箱を受け取って言った。「ああ」と彼は、それを調べた後で断言した。「確かにこれには二重底がある。さて、これは何のためだろうか?」

「分解して、確かめられないの?」とチップは、今やその謎にすっかり興味をそそられて尋ねた。