ウィニー・ザ・プー

A. A. ミルン 作

E. H. シェパード イラスト

彼女へ

手に手を取って

クリストファー・ロビンとぼくは

この本をあなたのひざにのせにやってくる。

びっくりしたって言ってくれる?

気に入ったって言ってくれる?

まさにほしかったものだって言ってくれる?

だってこれはあなたのもの――

だってぼくらはあなたを愛しているから。

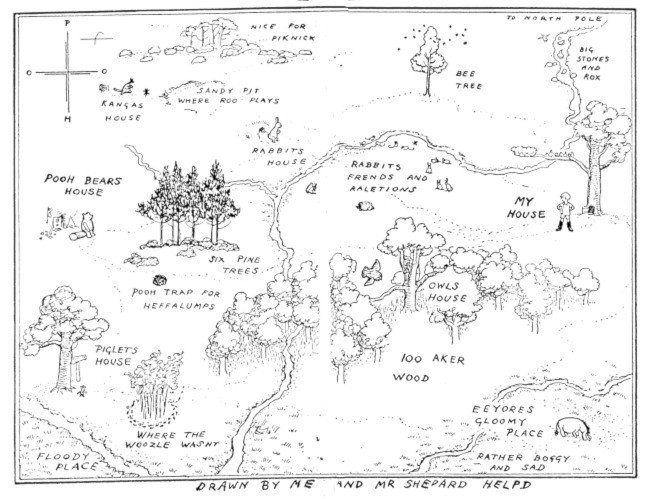

はじめに

もしあなたがクリストファー・ロビンについての別の本を読んだことがあるなら、彼がかつて白鳥を飼っていた(あるいは白鳥がクリストファー・ロビンを飼っていたのかもしれない、どちらかわからないが)ことを覚えているかもしれない。そして、彼はその白鳥のことを「プー」と呼んでいたのだ。それはもうずいぶん昔のことで、さよならを言う時、ぼくらはその名前を持って帰ってきた。だって、白鳥はもうその名前を必要としないだろうと思ったから。さて、エドワード・ベアが「自分だけのわくわくするような名前がほしい」と言ったとき、クリストファー・ロビンはすぐに、何も考えずに、「ウィニー・ザ・プーだよ」と言った。そして、そうなったのだ。だから「プー」の由来は説明したので、あとは残りを話そうと思う。

ロンドンにいるなら、動物園に行かずにはいられない。WAYINと書かれた入口から始めて、できるだけ早くすべての檻を通り過ぎてWAYOUTと書かれた出口まで行く人もいるけれど、一番素敵なのは、大好きな動物のところへまっすぐ行って、そこでずっと過ごす人たちだ。だからクリストファー・ロビンが動物園に行くときは、白くまのいる場所へ行き、左から三番目の飼育係に何かそっとささやく。すると扉が開いて、暗い通路を抜け、急な階段をのぼっていくと、特別な檻にたどり着き、その檻が開けられる。そして、茶色くてふさふさしたものがヨチヨチと出てきて、クリストファー・ロビンは「おお、クマだ!」と叫びながら飛びつくのだ。このクマの名前はウィニーという。クマにぴったりの名前だとわかるが、おかしなことに、ウィニーがプーの名をもらったのか、プーがウィニーから名をもらったのか、もう誰も覚えていないのだ。昔は知っていたのだが、今はもう忘れてしまった……。

ここまで書いたところで、ピグレットが小さな声で言った。「ぼくのことは?」

「親愛なるピグレット、この本ぜんぶが君のことなんだよ」とぼくは言った。

「じゃあプーのことだね」とまたピグレット。

こんなわけなんだ。ピグレットは、プーがひとりで盛大な紹介をしてもらっていると思って、やきもちをやいているのだ。もちろんプーが一番のお気に入りなのは間違いないけれど、ピグレットもプーが逃してしまうようないいことをたくさん経験している。だって、プーを学校に連れて行けばみんなにすぐばれてしまうけど、ピグレットはとっても小さいからポケットにすっぽり入ってしまい、二七が十二だったか二十二だったか自信がないときも、ポケットの中で彼を感じると安心できる。ときどきピグレットはポケットから抜け出して、インク壺をのぞきこんだりする。それでプーよりずっと物知りになったんだ。でもプーは気にしない。「頭のあるやつもいれば、ないやつもいる。それだけさ」と言うのだ。

今度はみんなが「わたしたちはどうなの?」と言い始めている。だから、そろそろこのあたりで「はじめに」はおしまいにして、本編に進んだ方がよさそうだ。

A. A. M.

第一章

プーとハチに出会い、お話がはじまる

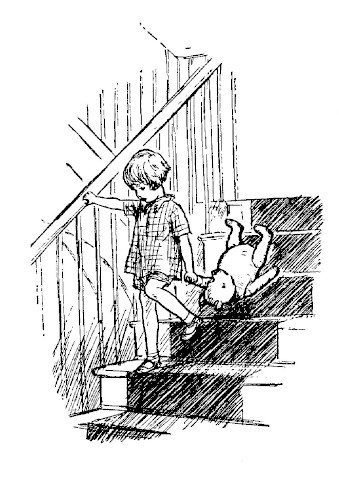

ほら、エドワード・ベアがいま階段を下りてくる。どすん、どすん、どすんと、頭を後ろにしながら、クリストファー・ロビンの後ろをついて。彼が知っている限り、階段を下りる方法はこれしかないのだけれど、時々「きっともっといいやり方があるんじゃないか」と思う。けれど、やっぱりないのかもしれない、とも思う。とにかく、階段の一番下までついたので、いよいよあなたに紹介しよう。ウィニー・ザ・プーだ。

はじめて彼の名前を聞いたとき、ぼくは君と同じように言った。「でも、男の子だと思ってたのに?」

「ぼくだってそう思ってたよ」とクリストファー・ロビン。

「じゃあ、ウィニーなんて呼べないじゃないか?」

「呼んでないよ。」

「でも君は――」

「ウィニー・ザ・プーなんだよ。『ザ』ってどういう意味かわからないの?」

「ああ、わかったよ」とぼくはあわてて言った。そして君にもわかっていてほしい。なぜって、それが唯一の説明なのだから。

ときどきウィニー・ザ・プーは、階段を下りたあとに遊びたくなることもあれば、暖炉の前に静かに座ってお話を聞くのが好きなときもある。今夜は――

「お話はどう?」とクリストファー・ロビン。

「お話はどう?」とぼく。

「プーにひとつ、お話してくれない?」

「できると思うけど」とぼく。「どんな話が好きなの?」

「自分のことがいいんだ。そういうクマだからね。」

「なるほど。」

「だから、お願いできる?」

「やってみるよ」とぼくは言った。

それで、ぼくは話しはじめた。

むかしむかし、ずっとずっと、だいたいこの前の金曜日ごろのこと、ウィニー・ザ・プーは森の中にひとりで住んでいて、そのときの名前はサンダースだった。

(「『名前の下で』ってどういう意味?」とクリストファー・ロビンが聞いた。

「それはね、金色の文字でその名前がドアの上にあって、その下で暮らしていたってことさ。」

「ウィニー・ザ・プーは、よくわかってなかった」とクリストファー・ロビン。

「今ならわかる」と、ガラガラ声が言った。

「じゃあ続けるね」とぼく。)

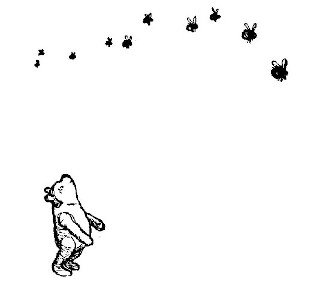

ある日、彼が森を散歩していると、森の真ん中にぽっかりと開けた場所に出た。そして、その真ん中には大きなカシの木が一本立っていて、そのてっぺんからは大きなブンブンという音が聞こえていた。

ウィニー・ザ・プーは木の根元に座り、頭を前足の間に入れて、考えごとをはじめた。

最初にこう言った。「あのブンブンいう音には意味がある。ただブンブンブンブンしているだけで、意味もなく鳴っているわけじゃない。ブンブン音がするってことは、誰かがブンブンしているってことだ。そして、ぼくが知っている限り、ブンブン鳴らすのはハチだ。」

それからまたしばらく考えて、こう言った。「そして、ぼくの知っている限り、ハチでいる理由は、はちみつを作るためだ。」

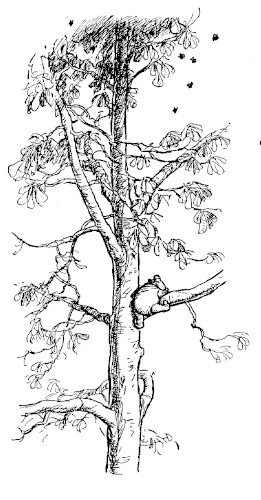

それから立ち上がって、こう言った。「そして、はちみつを作る理由は、ぼくが食べるためだ。」そうして、彼は木にのぼりはじめた。

のぼって、のぼって、またのぼる。そのあいだ、プーは小さな歌を口ずさんでいた。それはこんなふうだった。

おかしいね

クマははちみつが大好き

ブン! ブン! ブン!

なぜ好きなのかな?

もう少し、もう少し、またもう少しのぼっていった。そのうち、また別の歌を思いついた。

クマがハチだったら、

巣は木の根元につくるだろう。

もしハチがクマだったら(そうだったとして)、

ぼくらはこんなに高いところまでのぼらなくてすむんだ!

このころには、もうだいぶくたびれてきていて、だからこそ、ちょっと文句っぽい歌を歌ったのだ。もう少しで頂上、もしあの枝に立てば……

バキッ!

「おお、助けて!」とプーは言いながら、十フィート下の枝に落ちた。

「もしこんなことしなければ――」と彼は言いながら、二十フィート下の次の枝にどすんと跳ねた。

「つまり、ぼくがしようとしたのはね」と頭からひっくり返り、三十フィート下の枝にごろんと落ちながら説明した。「ほんとはこうするつもりだったんだ――」

「まあ、ちょっと――」と認めながら、さらに六つの枝をすべり落ちていった。

「結局のところ、」と最後の枝にさよならして、くるくる三回まわって、ついにはハリエニシダの茂みにふわりと落ち込んだ。「全部、はちみつが好きすぎるせいなんだ、きっと。ああ、助けて!」

彼はハリエニシダの茂みから這い出し、鼻についたとげを払い落として、また考えはじめた。そして、まず最初に思い浮かべたのがクリストファー・ロビンだった。

(「それってぼく?」と、クリストファー・ロビンがどきどきしながら聞いた。

「そうだよ、君だったんだ。」

クリストファー・ロビンは何も言わなかったが、目がどんどん大きくなって、顔はどんどん赤くなっていった。)

そこでウィニー・ザ・プーは、森の別の場所で緑のドアのうしろに住んでいる友だち、クリストファー・ロビンのところへ行った。

「おはよう、クリストファー・ロビン」と言った。

「おはよう、ウィニー・ザ・プー」と君は言った。

「君、バルーンなんて持ってないかなぁ?」と彼は言った。

「バルーン?」

「うん、さっき歩いてるときに思ったんだ。『クリストファー・ロビンはバルーンなんて持ってるかな?』って。自分でそうつぶやいて、バルーンのこと考えて、不思議になって。」

「何に使うの?」君は聞いた。

ウィニー・ザ・プーは、誰にも聞かれていないかと周りを見て、前足を口にあてて、深い声でこうささやいた。「はちみつ!」

「でもバルーンじゃ、はちみつはとれないよ!」

「ぼくはとれるんだ」とプー。

ちょうどその日は、君がピグレットの家で開かれたパーティーに行っていて、バルーンがたくさんあった。君は大きな緑のバルーンを持っていて、ラビットの親戚の誰かが大きな青いバルーンを持ってきていたが、まだパーティーに来るには早すぎたので忘れて帰ってしまった。だから君は緑のと青いの、両方とも持って帰ってきていた。

「どっちがいい?」と君はプーに聞いた。

プーは頭を前足の間に入れて、じっくり考えた。

「こういうことなんだ」と言った。「バルーンでハチミツをとりにいくとき、肝心なのはハチたちに気づかれないことなんだ。もし緑のバルーンなら、木の一部だと思われて気づかれないかもしれないし、青いバルーンなら、空の一部だと思われて気づかれないかもしれない。問題は、どっちがそれっぽいか、ということ。」

「バルーンの下にいる君のことは気づかれるんじゃない?」と君はたずねる。

「気づかれるかもしれないし、気づかれないかもしれない」とウィニー・ザ・プー。「ハチってそういうものなんだ。」しばらく考えて、こう言った。「ぼくは小さな黒い雲のふりをするつもりだ。そうすれば、ハチはだませるさ。」

「じゃあ青いバルーンの方がいいね」と君が言って、そう決まった。

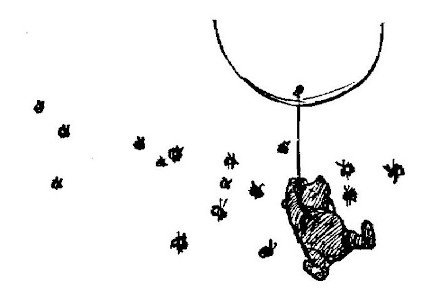

こうして、君とプーは青いバルーンを持って外に出かけ、君は念のためにということで、いつものように銃も持っていった。そしてプーは、よく知っている泥んこの場所でごろんごろん転がって、全身真っ黒にした。それからバルーンを大きく膨らませて、君とプーは一緒にひもを持ち、君がぱっと手を離すと、プーはふわりと空へ浮かび上がった。そして、木のてっぺんと同じ高さあたり、木から二十フィートほど離れたところに、ぷかりと浮かんだままになった。

「やったー!」と君は叫んだ。

「どうだい、いいだろう!」とウィニー・ザ・プーが下に向かって叫ぶ。「ぼく、どんなふうに見える?」

「バルーンにつかまってるクマにしか見えないよ」と君は言った。

「違うんだ」とプーは心配そうに、「小さな黒い雲に見えないかな、青空に浮かぶ?」

「あんまり、そうは見えないよ。」

「まあ、上から見れば違うかもしれないしね。ハチは何を考えてるかわからないからな。」

風がなくて、プーは木に近づくことができなかった。ハチミツは見えるし、においもするのに、どうしても手が届かない。

しばらくして、プーは下に向かって呼びかけた。

「クリストファー・ロビン!」と大きな声で。

「はーい!」

「ハチたちが何か疑ってると思うんだ!」

「どんなこと?」

「わからない。でも、なにかが心にひっかかるんだ、あやしいって!」

「もしかして、君がハチミツをねらっていると思ってるんじゃないの?」

「そうかもしれない。ハチは何を考えているかわからないから。」

またしばらく沈黙があって、それからまた君に呼びかけた。

「クリストファー・ロビン!」

「なあに?」

「君の家に傘はある?」

「あると思う。」

「それを持ってきて、ここを行ったり来たり歩きながら、ときどき空を見上げて『やれやれ、雨が降りそうだ』って言ってほしいんだ。そうすれば、今ぼくたちがやってるごまかしが、うまくいくと思うんだ。」

君はこっそり笑って、「ばかなクマだな!」と思ったけど、声には出さなかった。だってとても大好きだったから。そして家に傘を取りに帰った。

「おかえり!」とウィニー・ザ・プーは、君が木に戻ってくるなり叫んだ。「だんだん心配になってきたよ。ハチたちが今はもう、はっきりと疑いはじめてる。」

「傘を開こうか?」と君。

「うん、でもちょっと待って。現実的にいこう。だましたいのは、女王バチなんだ。下から見て、どれが女王バチかわかる?」

「わからないよ。」

「それは残念だ。じゃあ、君は傘をさして行ったり来たりしながら、『やれやれ、雨が降りそうだ』と言ってくれたら、ぼくは雲が歌いそうな小さな雲の歌をうたうよ……さあ、やって!」

それで、君は行ったり来たり傘をさして歩きながら雨が降るのかなと考え、ウィニー・ザ・プーはこんな歌をうたった。

雲になるのは なんてすてき

青い空に ぷかりと浮かぶ!

ちいさな雲は

いつも大声で歌うのさ

「雲になるのは なんてすてき

青い空に ぷかりと浮かぶ!」

ちいさな雲でいるのは

とてもとても誇らしい気持ち

ハチたちは、やっぱり依然として疑わしそうにブンブンいっていた。中には巣を出て、雲のまわりをぐるぐる飛ぶハチもいたし、一匹は雲の鼻の上にちょっととまって、また飛び立っていった。

「クリストファー――イタッ――ロビン!」と雲が叫んだ。

「なに?」

「今考えていて、とても大事な結論にたどりついた。これは間違った種類のハチだ。」

「そうなの?」

「まったくそのとおり。だから、きっと間違った種類のハチミツを作るにちがいない、そう思わない?」

「そうなの?」

「そうだよ。だから、ぼくはもう降りようと思う。」

「どうやって?」と君。

ウィニー・ザ・プーはそのことを考えていなかった。もしひもを離したら、どすんと落っこちてしまう。それは嫌だったので、長いこと考えてから、こう言った。

「クリストファー・ロビン、君は銃を持ってるよね? バルーンを撃ってくれないかな。」

「もちろん持ってるよ」と君。「でも、そうしたらバルーンがダメになっちゃうよ」と言った。

「でも撃たなかったら」とプーは、「ぼくが落っこちてダメになっちゃう。」

こんなふうに言われると、君にもよくわかった。君はよく狙いを定めて、バルーンに向かって撃った。

「イタッ!」とプー。

「はずしちゃった?」と君。

「正確にははずしてないけど、バルーンにはあたってないんだ」とプー。

「ごめんね」と君は言って、もう一度撃つと、今度はバルーンに当たり、中の空気がゆっくり抜けて、ウィニー・ザ・プーはふわりと地面に降りた。

でも、長いあいだバルーンのひもにつかまっていたので、腕がまっすぐ空に向かって固まったまま、1週間以上もそのままだった。ハエが鼻にとまると、吹き飛ばすしかなかった。それで――ぼくは確信はないけれど――それが彼がいつも「プー」と呼ばれた理由なのかもしれない。

「これでお話はおしまい?」とクリストファー・ロビンが聞いた。

「それでこのお話はおしまいだ。他にもあるよ。」

「プーとぼくのお話?」

「それにピグレットやラビット、みんなのお話も。覚えてない?」

「覚えてるけど、思い出そうとすると忘れちゃう。」

「プーとピグレットがヘファランプを捕まえようとしたあの日――」

「でも捕まえられなかったよね?」

「ああ。」

「プーは脳みそがないから無理だよ。ぼくは捕まえた?」

「それはこれから出てくるんだ。」

クリストファー・ロビンはうなずいた。

「覚えてるよ」と言った。「でもプーはよく覚えていないから、また話してもらうのが好きなんだ。そうすれば本当の物語になる。ただ思い出すんじゃなくて。」

「ぼくも、まさに同じ気持ちだよ」とぼくは言った。

クリストファー・ロビンは大きなため息をつき、クマの足をつかんで、プーをずるずるとひきずりながらドアのほうへ歩いていった。ドアのところで振り返って、「ぼくがお風呂に入るの、見に来る?」と聞く。

「行くかもしれないね」とぼく。

「さっき撃ったとき、プーは痛くなかった?」

「ぜんぜん平気だったよ。」

うなずいて出ていった。そのすぐあと、ウィニー・ザ・プーがどすん、どすん、どすんと階段を上っていく音が聞こえた。

第二章

プーが遊びに行って、きゅうくつな目にあう

エドワード・ベアは、友だちからはウィニー・ザ・プー、もしくはプーと呼ばれているのだけれど、ある日、森のなかを歩きながら、じぶんで作った小さな鼻歌を誇らしげに口ずさんでいた。その鼻歌は、その日の朝、鏡の前で「ふとっちょ体操」をしているときに思いついたものだった。トラララ、トラララ と、背伸びしてできるだけ高く手をのばし、そして トラララ、トララ――あ、たすけて! ――ラ と、足のつま先に手をのばそうとしたときだ。朝ごはんのあと、プーはこの歌を何度も何度もくり返して、すっかり覚えてしまったので、いまはちゃんと全部を口ずさんでいるのだった。その歌はこんなふうだ。

トラララ、トラララ、

トラララ、トラララ、

ラムタム・ティドル・アム・タム。

ティドル・イドル、ティドル・イドル、

ティドル・イドル、ティドル・イドル、

ラムタム・タム・ティドル・アム。

さて、プーはこの鼻歌をくちずさみながら、るんるん気分で歩いていた。みんなは何をしているのかな、他の誰かだったらどんな気持ちかな、なんて考えていると、不意に砂だらけの土手に出くわした。そして、その土手には大きな穴があいていた。

「あっ!」とプーは言った。(ラムタム・ティドル・アム・タム。)「ぼくが何か知ってるとすれば、この穴はラビットの穴だ」とプーは言った。「ラビットの穴ってことは、お客さんってことだ」とプーは言った。「お客さんってことは、ごちそうと、ぼくの鼻歌を聴いてもらったり、そんなようなことになるってことだ。ラムタム・タム・ティドル・アム。」

そこでプーはかがみこんで、頭を穴の中に突っ込み、大きな声で呼びかけた。

「だれか、おうちにいる?」

穴の奥から、急にガサガサッという音がしたかと思うと、ぴたりと静かになった。

「ぼくが言ったのは、『だれか、おうちにいる?』だよ!」と、プーはとても大きな声で呼んだ。

「いない!」と声がした。そして続けて、「そんなに大きな声で叫がなくてもいいよ。最初からちゃんと聞こえてたよ。」

「なんてこった」とプーは言った。「ほんとうに誰もいないの?」

「だれもいないよ。」

ウィニー・ザ・プーは頭を穴から引っこ抜くと、少し考えこんだ。「きっと誰かいるにちがいない。だって『だれもいない』って言ったのは、だれかじゃないとできないもの」と思った。だからもう一度、頭を穴に突っ込んで言った。

「やあ、ラビット、きみじゃないの?」

「ちがうよ」と、今度はさっきとちがう声でラビットが答えた。

「でも、それってラビットの声じゃない?」

「そうじゃないと思うよ」とラビットは言った。「そういうつもりじゃないし。」

「ああ、そう」とプーは言った。

プーはまた頭を穴から出して、もう一度考えこみ、それからまた穴に頭を入れて言った。

「じゃあ、もしよかったら、ラビットがどこにいるか教えてくれない?」

「彼は大の仲良しのプー・ベアに会いに出かけてるよ。」

「でも、それ、ぼくだよ!」とクマはとてもびっくりして言った。

「どんな『ぼく』だい?」

「プー・ベア。」

「ほんとに?」と、もっとびっくりしてラビットが言った。

「ぜったい、ほんとだよ」とプーは言った。

「じゃあ、どうぞ入って!」

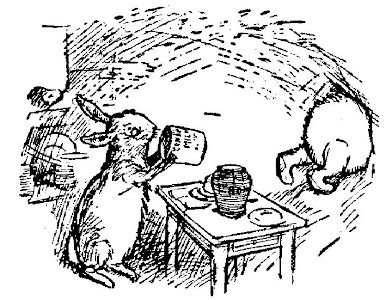

それでプーは、ぐいぐい、ぐいぐい体を押し込んで、とうとう穴の中に入ることができた。

「きみの言う通りだったね」とラビットは、プーを上から下まで見て言った。「やっぱりきみだ。会えてうれしいよ。」

「だれだと思ったの?」

「ええと、よくわからなかったんだ。森の中じゃ、誰が家に入ってくるかわからないからね。ちょっとは気をつけないといけないんだ。でも、なにか一口どう?」

プーは、午前十一時になると、ちょっとしたなにかを食べるのがいつも好きだったので、ラビットが皿やマグカップを用意してくれるのを見て、とてもよろこんだ。それでラビットが「パンにはちみつにする? それとも練乳にする?」とたずねると、うれしさのあまり「両方」と言ってしまい、それから、がめついと思われないように「あ、でもパンはなくていいよ」と付け足した。それからしばらくの間、プーは何もしゃべらなかった……やがて、自分でもちょっとベタベタした声で鼻歌をうたいながら、立ち上がって、ラビットの前足をやさしくにぎり、「そろそろ行かなくちゃ」と言った。

「ほんとうに?」とラビットはていねいに言った。

「うーん」とプーは言った。「もし、ええと、もうちょっと長くいても――もしきみが――」そう言いながら、とてもがんばって戸棚の方をちらっと見た。

「実はね」とラビットが言った。「ぼくもすぐに出かけるところなんだ。」

「ああ、そうなら、ぼくも行くよ。じゃあ、さようなら。」

「じゃあ、ほんとうにもういらないなら、さようなら。」

「まだなにかあるの?」とプーはすばやくたずねた。

ラビットはお皿のふたを取って、「ううん、もうなかったよ」と言った。

「やっぱり、そうだと思った」とプーは自分でうなずきながら言った。「じゃあ、さようなら。ぼくは行くよ。」

それでプーは穴から出ようとしはじめた。前足で引っ張り、うしろ足で押して、しばらくして鼻が外に出て……やがて耳が……それから前足が……それから肩が……そして――

「あっ、たすけて!」とプーは言った。「もとに戻った方がいいかな。」

「ああ、なんてこった!」とプーは言った。「やっぱり出るしかない。」

「どっちもできない!」とプーは言った。「ああ、たすけて、それに、なんてこった!」

さて、このころにはラビットも散歩に出かけたくなっていて、でも正面の扉はプーでいっぱいだったから、裏口から出てプーのところまで回ってきて、プーを見た。

「やあ、つかえてるの?」とラビットがたずねた。

「い、いや」とプーはそっけなく言った。「ちょっと休憩して、考えごとしながら鼻歌をうたってるだけだよ。」

「ほら、前足を貸してごらん。」

プー・ベアは前足を伸ばし、ラビットは引っ張って、引っ張って、引っ張った……。

「いたい!」とプーは泣いた。「痛いよ!」

「ほんとうのことを言うと」とラビットは言った。「きみ、つかえてるんだよ。」

「ぜんぶ、これ」とプーはむくれて言った。「玄関のドアがちいさすぎるからだ。」

「ぜんぶ、これ」とラビットはきびしく言った。「食べすぎのせいだよ。あのとき思ったんだ」とラビットは言った。「でも言いたくなかったんだけど」とラビットは言った。「だれかが食べすぎてるって」とラビットは言った。「でも、それがぼくじゃないってだけは知ってたんだ」とラビットは言った。「まあ、クリストファー・ロビンを呼んでくるよ。」

クリストファー・ロビンは森のはしっこに住んでいて、ラビットが彼を連れて戻ってきて、プーの前半分を見たとき、「おバカなクマさん」と、とてもやさしい声で言ったものだから、みんな、またなんだか希望がもてた。

「ぼく、ちょうど思いはじめてたんだ」とクマはすこし鼻をクンクンさせながら言った。「ラビットがもう二度と正面のドアを使えなくなったらどうしようって。それはいやだなって。」

「ぼくもいやだよ」とラビットは言った。

「もう一度ドアを使うって?」とクリストファー・ロビン。「もちろん使えるさ。」

「よかった」とラビットは言った。

「もし引っ張ってもダメなら、プー、押し戻すこともできるよ。」

ラビットはひげをかきながら考え、こう言った――プーを押し戻したら、それで家の中に戻っちゃうわけで、もちろん、プーにまた会えて一番うれしいのは自分だけど、でも、木の上で暮らす人もいるし、地面の下で暮らす人もいるし、それで――

「つまり、ぼく、一生ここから出られないってこと?」とプーは言った。

「ぼくが言いたいのは」とラビットは言った。「せっかくここまで来たのに、もったいないなってことさ。」

クリストファー・ロビンもうなずいた。

「じゃあ、やることはたったひとつだ」と彼は言った。「痩せるのを待たなきゃ。」

「痩せるまでどれくらいかかるの?」とプーは心配そうにたずねた。

「一週間くらいだと思うよ。」

「でも、一週間もここにいられないよ!」

「ここにいるだけなら大丈夫だよ、おバカなクマさん。問題はきみを出すことなんだ。」

「本を読んであげるよ」とラビットは陽気に言った。「雪が降らなきゃいいけど」とも付け加えた。「それでさ、プーくん、きみ、ぼくの家のなかでずいぶん場所とってるんだけど――気にしなければ、きみの後ろ足をタオル掛けにしてもいいかな? だって、そこにあるだけで――何にもしてないし――タオルをかけるのにちょうどいいんだ。」

「一週間も!」とプーは暗い声で言った。「ごはんはどうなるの?」

「ごめん、食事はなしだよ」とクリストファー・ロビン。「早く痩せるためだから。でも本は読んであげる。」

クマはため息をつこうとしたけれど、あまりにきつくはさまっているのでできなかった。そして、涙がひとすじ目からこぼれ落ち、「じゃあ、しっかりした本を読んでくれる? すごくせまいところでがんばってるクマを元気づけてくれるような本を」と言った。

それで一週間のあいだ、クリストファー・ロビンはプーの北側でそういう本を読んであげて、ラビットは南側に洗濯物を干した……そのあいだ、クマはだんだん細くなっていくのを感じていた。そして一週間が終わると、クリストファー・ロビンが「さあ!」と声をかけた。

それでクリストファー・ロビンはプーの前足をしっかりつかみ、ラビットはクリストファー・ロビンをつかみ、ラビットの友だちや親戚たちはラビットをつかんで、みんなでいっせいに引っぱった……。

しばらくのあいだ、プーは「いたい!」とか、

「ああっ!」とか、

そう言っていたけれど、突然、「ポン!」と声がして、コルクがびんから抜けるみたいに飛び出した。

そうしてクリストファー・ロビンもラビットも、ラビットの友だちや親戚も、みんなでんぐり返しをしながら転がって……その上にウィニー・ザ・プーがどーんと落ちてきた――自由になったのだ!

それからプーは、みんなにちょっとお礼のあいさつをして、また森のなかを誇らしげに鼻歌をうたいながら歩いていった。でもクリストファー・ロビンはプーの後ろ姿をやさしく見送って、「おバカなクマさん」と心のなかでつぶやいたのだった。

第三章

プーとピグレットが狩りに出かけて、もう少しでウーズルをつかまえそうになる話

ピグレットは、森のまんなかに立つ大きなブナの木の、しかもその木のまんなかにある、なんだか立派なおうちに住んでいた。そしてピグレットは、そのおうちのまんなかに住んでいた。家のそばには「立入禁止 W」と書かれた割れた板が立っていた。クリストファー・ロビンが「これってどういう意味?」と聞いたとき、ピグレットは「ぼくのおじいちゃんの名前なんだ」と言った。それはずっと前から家に伝わるものだったのだ。クリストファー・ロビンは「立入禁止Wが名前なわけないよ」と言ったけど、ピグレットは「あるよ、だっておじいちゃんがそうだったもん」と答えた。そして、それは「立入禁止ウィル」の略で、「立入禁止ウィリアム」の略なんだと。おじいちゃんには名前が二つあった。ひとつはおじさんにちなんでトレスパッサーズ(立入禁止)、もうひとつはトレスパッサーズからとったウィリアム。

「ぼくも名前が二つあるよ」とクリストファー・ロビンは気軽に言った。

「ね、だから証明できたでしょ」とピグレットは言った。

ある晴れた冬の日、ピグレットが家の前の雪を掃いていると、ふと顔を上げた。その先にはウィニー・ザ・プーがいた。プーは何か考えごとをしながら、ぐるぐると円を描くように歩いていた。ピグレットが声をかけても、プーはそのままずっと歩き続けていた。

「やあ!」とピグレット。「なにしてるの?」

「狩り」とプーは言った。

「なにを狩ってるの?」

「跡を追ってるんだ」とウィニー・ザ・プーはとても神秘的に言った。

「なにの跡?」とピグレットは近づきながら言った。

「それが、ぼくも自分に聞いてるんだ。『なに?』って」

「それで、どう答えるつもり?」

「追いついたら、答えがわかるだろう」とウィニー・ザ・プーは言った。「ほら、そこを見てごらん。」そう言って地面を指さした。「なにが見える?」

「足あと」とピグレット。「足の形の跡だよ。」ピグレットは興奮して小さく叫んだ。「ああ、プー! これって、もしかして……ウーズル?」

「かもしれないね」とプーは言った。「ときどきそうだし、ときどき違う。足あとってのは、ほんとうにわからないんだ。」

そう言って、プーはまた跡をたどりはじめた。ピグレットはしばらく見ていたけれど、やがてプーのあとを追いかけた。ウィニー・ザ・プーは突然立ち止まって、何やら考えこむように足あとをのぞきこんでいた。

「どうしたの?」とピグレット。

「ふしぎなことにね」とクマは言った。「今度はふたり分の動物がいるみたいなんだ。これ――なんだかわからないけど――それに、もうひとつ――なんだかわからないけど――このふたつがいっしょに歩いてるみたい。ピグレット、もしこの動物たちが敵だったら困るから、きみもついてきてくれない?」

ピグレットは、なんだかいい感じで耳をかきながら、金曜日までなにも予定がないから、もし本当にウーズルならうれしいよ、と言った。

「つまり、本当にウーズルがふたりいるかもしれないってことだよ」とウィニー・ザ・プーが言うと、ピグレットは、どちらにしても金曜日まで予定がないから、と言った。そうしてふたりは一緒に歩き出した。

ここには小さなカラマツの林があって、どうやらそのウーズルたちは、その林のまわりをぐるぐる回ったらしい。それでプーとピグレットも林のまわりをぐるぐる回った。ピグレットは、祖父トレスパッサーズWが追跡のあとに体をほぐすためにしたことや、おじいちゃんが年をとってから息切れしがちだった話や、いろいろおもしろいことをプーに話していた。プーは、「おじいちゃん」ってどんなものだろうと考えたり、それが「ふたりのおじいちゃん」だったりしたら、ひとりは家に連れて帰ってもいいのかなと想像したり、クリストファー・ロビンならなんて言うかな、と思っていた。それでも、足あとはずっと前へ前へと続いていた……。

突然、ウィニー・ザ・プーが立ち止まり、興奮したように前を指さした。「見て!」

「なに?」とピグレットがとびあがった。そして、怖くなかったことを示すために、もう何度かピョンピョン跳ねて体操をするふりをした。

「足あとだよ!」とプーは言った。「三匹目の動物が加わったんだ!」

「プー!」とピグレットは叫んだ。「これもウーズルだと思う?」

「いや」とプーは言った。「だって、足あとが違うから。もしかしたら、ウーズルがふたりと、たとえばウィズルがひとり、あるいはウィズルがふたりにウーズルがひとりかもしれない。どちらにせよ、追い続けてみよう。」

それでふたりは、今度はちょっとだけドキドキしながら進んでいった。前にいる三匹が本当に敵だったらどうしようと思ったのだ。ピグレットは、祖父T.W.がそこにいたらなあ、と強く思い、プーは、もし偶然クリストファー・ロビンにばったり出会えたらうれしいのに、と考えていた。すると、またしても突然ウィニー・ザ・プーが立ち止まって、鼻先をペロッとなめて冷やした。今まででいちばん暑くて、いちばんドキドキしていたからだ。前には四匹の動物がいたのだ!

「ピグレット、見てごらん! 足あとが! ウーズルが三匹、それにウィズルが一匹だ。もう一匹ウーズルが加わったんだ!」

確かにそう見える。足あとがここで交差したり、あっちでごちゃごちゃになったりしているけれど、ときどきはっきりと、四組の足あとが地面についていた。

「ぼく、思い出した気がする」とピグレットは鼻の先をなめてみたけれど、あまり安心にはならなかった。「きのう忘れていたことを今やっと思い出して、明日じゃできないことだった気がする。だから、今すぐやった方がいいと思うんだ。」

「じゃあ、午後にそれをやろう。ぼくも一緒に行くよ」とプー。

「午後にできるようなものじゃないんだよ」とピグレットはすばやく言った。「これはすごく特別な朝の用事で、できれば朝の――今何時だと思う?」

「たぶん十二時ごろかな」とウィニー・ザ・プーは太陽を見ながら答えた。

「そう、だから十二時から十二時五分の間にしかできないことなんだ。だから、プー、ほんとに悪いんだけど――あれ、なに?」

プーが空を見上げると、また口笛が聞こえてきて、プーは大きなカシの枝の上を見上げた。そこに、プーの大切な友だちがいた。

「クリストファー・ロビンだよ」とプーが言った。

「じゃあ、もう安心だね」とピグレットは言った。「彼といっしょなら大丈夫だよ。じゃあね」と言うと、ものすごい速さで家に向かって駆けていった。やっとぜんぶの危険から逃げられて、ピグレットはとてもほっとしたのだった。

クリストファー・ロビンはゆっくりと木から降りてきた。

「おバカなクマさん」と彼は言った。「いったいなにしてたの? はじめは一人で林を二周して、それからピグレットがあとを追いかけてきて、また一緒にぐるぐる回って、今はもう四周目だったんだよ――」

「ちょっと待ってて」とウィニー・ザ・プーは前足をあげて言った。

プーは座りこんで、できるだけ深く考えこむようにした。それから、自分の前足を足あとに合わせてみて……鼻を二回かいて、立ち上がった。

「うん」とウィニー・ザ・プーは言った。

「もうわかったよ」とウィニー・ザ・プーは言った。

「ぼくは、なんておろかで、まちがっていたんだろう」と彼は言った。「ぼくはまるっきり頭のないクマなんだ。」

「きみは世界でいちばんすてきなクマだよ」とクリストファー・ロビンはやさしく言った。

「ほんとう?」とプーはうれしそうに言って、それから急に明るい顔になった。

「とにかく」とプーは言った。「そろそろお昼の時間だ。」

それで、プーはおうちに帰ったのだった。

第四章

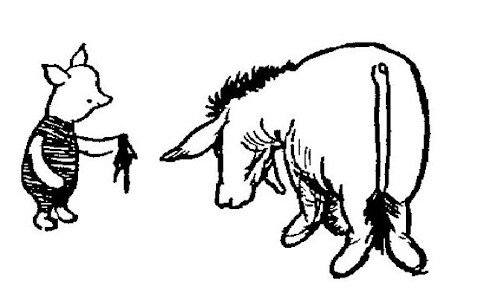

イーヨーがしっぽをなくして、プーが見つける話

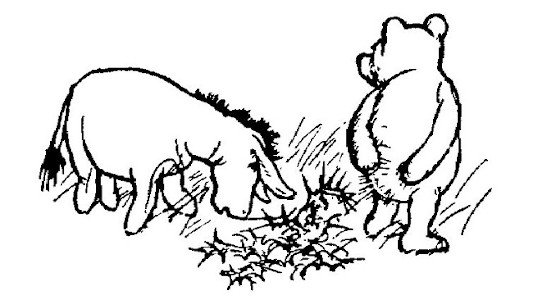

灰色の年老いたロバ、イーヨーは、森のアザミの生い茂るすみっこに、ひとりぽつんと立っていた。前足を広げて、頭をちょこんと傾けて、いろいろなことを考えていた。ときどきイーヨーは「なぜだろう」と悲しそうにつぶやき、ときどき「どうしてなのかな」と考えたり、「それにつけても、どうしてだろう」と思ったり――そして、ときには自分が何を考えているのか、よくわからなくなってしまうこともあった。だから、くまのプーがどすんどすんとやってきたとき、イーヨーは、しばらく考えるのをやめて、くらーい声で「こんにちは」と言えるのがうれしかったのだ。

「元気?」とくまのプーが言った。

イーヨーは横に首をふった。

「ぜんぜん元気じゃない」とイーヨーは言った。「ずいぶん長いこと、元気って感じがしないんだ。」

「やれやれ」とプーは言った。「それは気の毒に。ちょっと見せてごらん。」

それでイーヨーはそこに立ち、悲しそうに地面を見つめていて、くまのプーはイーヨーのまわりをぐるっと一周した。

「おや、しっぽはどうしたの?」とプーはびっくりして言った。

「しっぽがどうかしたのかい?」とイーヨーが言った。

「しっぽがないよ!」

「ほんとうに?」

「だって、しっぽは『ある』か『ない』か、はっきりしてるもの。まちがえようがないよ。イーヨーのしっぽは――ない!」

「じゃあ、何があるんだい?」

「なにもないよ。」

「ちょっと見せて」とイーヨーが言い、ゆっくりと、しっぽがあったはずの場所にくるりとまわってみた。でも、うまくつかまえられなかったので、今度は反対回りにくるくるまわって、とうとう元いた場所にもどり、それから頭をさげて前足のあいだからのぞきこみ、しまいに長いためいきをついて言った。「きみの言うとおりみたいだね。」

「もちろんさ」とプーが言った。

「なるほど、そういうことか」とイーヨーはくらい顔で言った。「すべての説明がつくよ。どうりでね。」

「きっと、どこかに置き忘れたんだよ」とくまのプーが言った。

「きっと、だれかが持っていったんだ」とイーヨーが言った。「まったく、みんなそうなんだから」と、長い沈黙のあとでつけくわえた。

プーは、なにか役に立つことを言わなくちゃ、と思ったが、うまい言葉が見つからなかった。だから、そのかわりに役に立つことをしようと決めた。

「イーヨー」とプーはまじめな顔で言った。「ぼく、くまのプーが、きみのしっぽを見つけてみせるよ。」

「ありがとう、プー」とイーヨーは答えた。「きみはほんとうの友だちだよ」と言った。「だれかさんたちとは違うね」とも言った。

それで、くまのプーはイーヨーのしっぽを探しに出かけた。

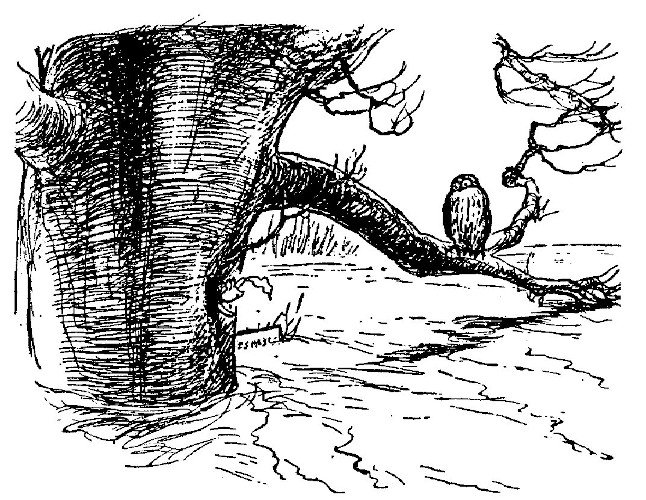

森には春のすがすがしい朝がやってきていた。ふわふわの雲が青空にはだしでかけっこし、ときどきおひさまの前を横切って、まるで日を消してしまおうとするみたいに、さっとすべりぬけては、つぎの雲に順番をゆずるのだった。雲のあいまやすきまから、おひさまは勇ましく顔をのぞかせていた。森の小さな林は一年じゅうもみの木をまとってきたけれど、今じゃ新しい緑のレースをきたブナたちのほうがずっとおしゃれに見えた。プーは林ややぶをぬけ、びらんの斜面や草原をおり、がれ場の小川をこえ、砂岩の急な土手をのぼり、また草原へ――そうしてとうとう、へとへとでおなかもぺこぺこになって、百町森へやってきた。なぜなら、オウルが住んでいるのは百町森だったからだ。

「だれかが、なにかのことを知っているとしたら」とプーはひとりごとを言った。「それはオウルにきまってる。なにしろオウルはなにかについて、なにかを知っているんだから。もしそうでなければ、ぼくの名はくまのプーじゃない……でも、ぼくの名はくまのプーだ。だから、そういうことさ。」

オウルは、「チェスナッツ荘」という、むかしながらのとてもすてきなおうちに住んでいた。それは、ほかのどの家よりも立派に見えた――というのも、呼び鈴とノッカーの両方がついていたからだ。ノッカーの下には、こう書かれた札があった。

PLES RING IF AN RNSER IS REQIRD.

ベルのひも(ベルプル)の下には、こう書かれた札があった。

PLEZ CNOKE IF AN RNSR IS NOT REQID.

この札を書いたのはクリストファー・ロビンだった。森のなかで字をつづれるのは彼だけだったからだ。かしこいオウルは自分の名前「WOL」と書くことはできたけれど、「MEASLES」や「BUTTEREDTOAST」みたいなややこしい言葉になると、すっかりお手上げだった。

くまのプーは、そのふたつの札をじっくりと、まずは左から右へ、念のため右から左へも読んだ。それから、まちがいがないように念入りに――ノッカーをたたき、ノッカーをひっぱり、ベルのひももひっぱってからたたいて、それから大きな声で「オウル! こたえがいるんだ! くまだぞ!」と叫んだ。するとドアが開いて、オウルが顔を出した。

「やあ、プー」とオウルが言った。「調子はどうだい?」

「ひどくて悲しいよ」とプーは言った。「ぼくの友だちのイーヨーがね、しっぽをなくしたんだ。しかも、すっかりしょげてる。だから、どうやったら見つかるか、ぜひ教えてくれないかな?」

「うむ」とオウルが言った。「この場合、通例の手順はこうなる。」

「ツウレイノテジュンって、どういう意味?」とプーが聞いた。「ぼくはとても頭が小さいクマだから、長い言葉は苦手なんだ。」

「つまり、やるべきこと、という意味さ。」

「それならいいんだ」とプーはおずおずと言った。

「やることは、まずこうだ。第一に、ほうびを出す。つぎに――」

「ちょっと待って」とプーは手をあげた。「それって、どうするんだっけ? いま、くしゃみをしたみたいだったけど。」

「くしゃみなんかしてないよ。」

「いや、したよ、オウル。」

「失礼だけど、プー、ぼくはしていない。くしゃみをしたら自分でわかるはずだ。」

「でも、くしゃみされたら、だれだってわかるんだよ。」

「ぼくが言ったのは、『第一に、ほうびを出す』だ。」

「またやってる」とプーはしょんぼりした。

「ほうびだよ!」とオウルはとても大きな声で言った。「イーヨーのしっぽを見つけてくれた人に、大きななにかをあげるって、お知らせを書くんだ。」

「なるほど、なるほど」とプーはうなずいた。「大きなものといえば」と、うっとりしたように続けた。「ぼくはだいたいこの時間になると、小さななにかを食べたくなるんだ――ちょっとだけコンデンスミルクとか、もしかしたらはちみつをぺろりと……」

「それじゃ」とオウルは言った。「このお知らせを書いて、森じゅうに貼ろう。」

「はちみつを……」とプーは自分に言い聞かせるようにつぶやいた。「……いや、別に、ぺろりとしなくても、いいんだけど」そして大きなためいきをつき、オウルの話を聞こうとがんばった。

けれどオウルはどんどん言葉を長くして話しつづけ、とうとうはじめの話にもどってきた。そしてお知らせを書くのはクリストファー・ロビンだと説明した。

「ドアの札を書いてくれたのも彼さ。プー、きみも見ただろ?」

しばらく前からプーは、オウルの話には目をつぶったまま「うん」とか「ううん」と交互に返事をしていた。さっき「うん」と言ったばかりだったので、今度は「いいや、ぜんぜん」と言ったものの、オウルが何を話していたのかはわかっていなかった。

「見ていなかったのか」とオウルはちょっとびっくりした。「じゃあ、一緒に見に行こう。」

それでふたりは外に出た。プーはノッカーとその下の札を見て、ベルのひもとその下の札を見て、ベルのひもを見れば見るほど、どこかで見たような気がしてきた。

「立派なベルのひもだろう?」とオウルが言った。

プーはうなずいた。

「なにかを思い出しそうなんだけど、どうしても思い出せない。どこで手に入れたの?」

「森でたまたま見つけたんだ。やぶの上にぶらさがっていて、最初はだれかがそこに住んでいるのかと思って、鳴らしてみたけど何も起こらなかった。それで、もう一度おおきく鳴らしたら、ぽろっと取れちゃってね。だれもいらないみたいだったから、持って帰ってきた――」

「オウル」とプーはまじめな顔で言った。「きみはまちがいをしたんだ。それは、だれかがいちばん大事にしていたものだった。」

「だれが?」

「イーヨーだよ。ぼくのたいせつな友だちのイーヨーさ。彼は――彼はとても気に入っていたんだ。」

「気に入って?」

「しっぽにくっついてたんだよ」とくまのプーは悲しそうに言った。

そこでプーはベルのひもをはずして、イーヨーのもとへ持っていった。そしてクリストファー・ロビンが、それを前と同じ場所にしっかり釘でとめてくれたら、イーヨーはしっぽをぶんぶんふって、森をとびまわってよろこび、くまのプーはなんだか変なきもちになって、急いでうちへかえり、おなかを満たすためにちょっぴりおやつを食べたのだった。そして、三十分後に口をぬぐいながら、プーは誇らしげにひとりごとを歌った。

だれが、しっぽを見つけた?

「ぼくさ」とプーが言った。

「二時十五分に

(本当は十一時十五分だったけど)

ぼくが見つけたんだ!」

第五章

ピグレット、ヘファランプに出会う

ある日のこと、クリストファー・ロビンと、くまのプーと、ピグレットが三人でおしゃべりしていた時、クリストファー・ロビンがもぐもぐ口の中のものを飲みこんで、何気なく言った。「今日、ヘファランプを見たよ、ピグレット。」

「何してたの?」とピグレットがたずねた。

「ただ、のしのし歩いてた」とクリストファー・ロビン。「たぶん、ぼくのことは見えなかったと思う。」

「ぼくも一度見たことがある」とピグレット。「というか、たぶん見たと思う。でも、もしかしたら見てなかったかも。」

「ぼくもだ」とプーが言った。ヘファランプってどんなのだろう、と考えながら。

「めったに見かけないよ」とクリストファー・ロビンがのんきに言った。

「今はとくに」とピグレット。

「この季節にはね」とプーも言った。

それから、三人はほかの話をしていたが、やがてプーとピグレットが一緒に帰る時間になった。最初、二人は百町森のふちを歩きながら、あまり口をきかなかった。けれど、小川にさしかかり、いっしょに飛び石を渡って、ふたたび並んで草原を歩くころには、あれこれと楽しくおしゃべりを始めた。ピグレットが「わかるでしょ、プー」と言えば、プーも「まったくその通りだね、ピグレット」と答え、そしてピグレットが「でも、でもね、プー、こういうことも考えないと」と言えば、プーも「そうだね、ピグレット、でも今のところ忘れてたよ」と返す。そうして六本松にさしかかった時、プーは誰かが聞いていないかときょろきょろしてから、とてもおごそかな声で言った。

「ピグレット、ぼく、決めたことがあるんだ。」

「なにを決めたの、プー?」

「ヘファランプをつかまえることにした。」

プーは何度もうなずきながらそう言って、ピグレットが「どうやって?」とか「プーには無理だよ」とか、なにか役に立つことを言ってくれるのを待ったが、ピグレットはなにも言わなかった。ほんとうは、ピグレットも自分がはじめに思いつけばよかったな、とちょっぴり思っていたのだ。

「やるんだ」とプーは、もう少し待ってから言った。「わなを使ってね。ずるがしこいわなじゃなくちゃいけないから、ピグレット、きみも手伝ってくれ。」

「プー」とピグレットはまた元気になって言った。「ぼく、手伝うよ。」それから「どうやってやるの?」とたずね、プーは「それが問題なんだ。どうしよう?」と言ったので、ふたりは並んで考えはじめた。

プーが最初に思いついたのは、とっても深い穴を掘ることだった。すると、ヘファランプがやってきて、穴に落ちる――

「どうして?」とピグレット。

「どうして、なに?」とプー。

「どうして落ちるの?」

プーは前足で鼻をこすりながら、ヘファランプは鼻歌をうたいながら空を見上げて歩いていて、雨が降るかなあなんて考えているから、深い穴があることに気づかず、気がついたときにはもう遅いんだよ、と言った。

ピグレットは、それはいいわなだね、と言った。でも、もし雨がもう降ってたら?

プーはまた鼻をこすって、そんなこと考えてなかったと言った。それからパッと顔を明るくして、もし雨が降っていたら、ヘファランプは「もうすぐ晴れるかな」と空を見ているから、やっぱり穴に気づかない、だからやっぱり遅いんだ、と言った。

ピグレットは、そう説明されたら、ほんとうにずるがしこいわなだと思った。

プーはそれを聞いてすっかり得意になって、もうヘファランプはも同然だ、と感じたが、もう一つ考えなくてはいけないことがあった。それは――どこに穴を掘るかということだった。

ピグレットは、ヘファランプが落ちるちょうどその場所――ただ、もう一歩先あたりがいい、と言った。

「でも、掘ってるところを見られちゃうよ」とプー。

「空を見てたら気づかないよ。」

「でも、たまたま下を見たら、きっと怪しまれる」とプーは言った。そして、しばらく考えこんで、悲しそうに言った。「思ったより難しいな。だからヘファランプはめったにつかまらないんだな。」

「きっとそうだね」とピグレットも言った。

ふたりはため息をついて立ちあがり、体にくっついたハリエニシダのトゲをとりのぞいてから、また座りこんだ。プーは「もしぼくにアイデアがあればなあ!」と自分に言い聞かせていた。かしこい頭ならきっとヘファランプもつかまえられるはずなのに、と。

「もしさ」とプーがピグレットに言った。「きみがぼくをつかまえたいとしたら、どうする?」

「うーん」とピグレット。「わなを作って、そこにハチミツのつぼを入れるんだ。そうしたら、プーはハチミツのにおいをかいでやってきて……」

「それで、ぼくはハチミツのために中に入るんだね」とプーはうれしそうに言った。「でも、けがしないように、そろそろと近づいて、まずはつぼのふちをぺろぺろなめるんだ。もう何も残ってないみたいな顔をして、それからいったん出て、またしばらく考えて……それからもう一度戻ってきて、今度はつぼの真ん中からなめて……」

「うん、まあそこはもういいや。それで、きみはつかまる、ぼくはつかまえる。さて、まず考えるべきは、ヘファランプは何が好きかってことだよ。どんぐりが好きだと思わない? たくさん……おい、プー、起きて!」

プーは幸せな夢の中にいたけれど、はっとして目を覚ました。そして、ハチミツのほうがどんぐりより、ずっと「わな向き」だと言った。ピグレットはそうは思わなかった。でも、もしわなにどんぐりを入れるとなると、自分がどんぐりを探しに行かないといけない。ハチミツなら、プーが自分の分を持ってこないといけない。それでピグレットは「うん、じゃあハチミツにしよう」と言い、プーも同じことを思い出しかけていたところだったので、「うん、どんぐりでいいよ」と言いかけのまま、話が決まった。

「ハチミツだ」とピグレットは自分に言いきかせるようにつぶやいた。「ぼくが穴を掘って、きみがハチミツを取ってくるんだ。」

「うん、わかった」とプーは答えて、とことこと家路についた。

プーはうちに帰ると、すぐに食料だなのところへ行った。そして椅子にのぼり、いちばん上の段から、とても大きなハチミツのつぼをおろした。「HUNNY」と書いてあったけど、念のため、紙のふたをとって中を見てみた。たしかにハチミツみたいだった。「でも、わからないぞ」とプーは言った。「おじさんが、チーズがこの色だったのを見たことがあるって言ってたし。」それで、プーは舌をいれて大きくひとくちぺろり。「うん」と言った。「まちがいない。これはハチミツだ。つぼの底まできっとハチミツだ。でも、もしかしたら……」とプーは言った。「いたずらで、底にチーズを入れてるかも。ヘファランプがチーズ嫌いだったら困るな。ぼくと同じでさ……。よし!」そう言って、プーはもう一口ぺろり。「やっぱりそうだ。どこまでも、ちゃんとハチミツ!」

それを確認したあと、プーはビンをピグレットのところまで持っていった。ピグレットはとても深い穴の底から見上げて、「取れた?」と言った。プーは「うん、でもビンはちょっとしか入ってないよ」と言って、そのビンをピグレットのところへ投げ下ろした。ピグレットは「ほんとだ、入ってない! これだけしか残ってなかったの?」と言い、プーは「そうだよ」と答えた。ほんとうにそうだったのだ。そこでピグレットはビンを穴の底に置き、自分で穴からよじ登って出てきた。そしてふたりはいっしょに家へ帰った。

「じゃあね、プー、おやすみ」とピグレットはプーの家に着いたときに言った。「明日の朝六時に松の木のところで会って、罠に何匹ヘファランプが入ってるか見ようね」

「六時だね、ピグレット。それで、ひもはある?」

「ないよ。どうしてひもがいるの?」

「ヘファランプを家につれて帰るのに使うんだ」

「あ、そっか……でもヘファランプって、口笛を吹けば来るんじゃないかな」

「来るのもいるし、来ないのもいる。ヘファランプのことは、ほんとうによくわからないものさ。じゃあ、おやすみ!」

「おやすみ!」

ピグレットはトコトコと自分の家「トレスパッサーズ・W」に帰っていった。プーはベッドへ入るしたくをした。

夜がどんどん更けていくころ、プーはふと目を覚ました。ぐーっとおなかが沈むような、あのいやな感じだった。プーはそれが何かよく知っていた。おなかがすいているのだ。そこで台所に行き、いすを持ってきて一番上の棚に手を伸ばしたが――何もなかった。

「おかしいな」とプーは思った。「ここにハチミツのビンがあったはずだ。ふたまでいっぱいに入った、HUNNYって書いてあったやつ。ボクがハチミツだってわかるように書いておいたのに。ほんとうにおかしいなあ」そう思いながら、部屋の中をいったりきたりして、「どこいったんだろう」とつぶやいた。そのつぶやきは、こんなふうだった――

とてもとてもおかしいな

だってハチミツがあったはず

だってラベルもついてたし

HUNNYって書いてあった

あんなにいっぱい入ったビン

どこいっちゃったんだろうな

うーん、どこいったんだろう

ほんとうに、おかしいな

三回も、歌うようにそのつぶやきをくりかえしたとき、プーはふいに思い出した。ああ、あのビンはヘファランプをつかまえるずるがしこい罠の中に入れたのだった。

「やれやれ!」とプーは言った。「ヘファランプに親切にしようとすると、こうなるんだな」そしてベッドへ戻った。

でも、どうしても眠れなかった。眠ろうと思えば思うほど、眠れなくなった。羊をかぞえようとしたが、それもだめだったので、ヘファランプをかぞえ始めた。だが、それはもっと悪かった。だって、かぞえるヘファランプはみんな、まっすぐプーのハチミツのビンに向かっていって、ぜんぶ食べてしまうのだもの。何分かのあいだ、プーはみじめな気持ちで横になっていたが、五百八十七匹目のヘファランプがあごをぺろぺろしながら「このハチミツはほんとにおいしい、こんなにうまいのはいつぶりだろう」とつぶやくのを聞いたとき、プーはもうがまんできなくなった。ベッドから飛び起きて、家をとび出し、まっすぐ六本松のところへかけていった。

太陽はまだおふとんの中だったが、百エーカーの森の空は少しずつ明るくなり、もうすぐ太陽がふとんをけっとばしそうだった。薄明かりの中で、松の木たちは冷たくてさびしそうに見えたし、とても深い穴は、いつもよりずっと深く思えた。穴の底にあるプーのハチミツのビンも、ただのなぞめいた影のかたちでしかなかった。けれど、近づいていくと、プーの鼻がそれがほんもののハチミツだよと教えてくれたし、舌がぺろりと出てきて、口のまわりをなめて、もう食べる気まんまんだった。

「やれやれ!」とプーは、ビンの中に鼻をつっこんで言った。「ヘファランプが食べちゃってる!」それから少し考えて、「あ、ちがう、ぼくだ。忘れてた」と言った。

ほんとうに、プーはほとんど食べてしまっていたのだ。けれども、まだほんのすこしだけ、ビンのいちばん底に残っていた。プーは頭をぐっと中に押し込んで、ぺろぺろとなめはじめた――

やがてピグレットが目をさました。目をさますとすぐ、「あっ」と言い、それから勇気を出して「うん」と言い、もっと勇気を出して「そうだとも」と言った。でも、あんまり勇気がなかった。ピグレットの頭の中でうずまいていたのは「ヘファランプ」という言葉だったからだ。

ヘファランプってどんなものだろう?

こわいのかな?

口笛を吹いたらほんとうにやって来るのかな? それに、どうやって来るのかな?

ブタが好きだったりする?

もしブタが好きだったら、どんなブタでもいいのかな?

もしブタにはどうもうだったら、「トレスパッサーズ・ウィリアム」というおじいちゃんがいるブタでも、やっぱり同じなのかな?

そんなこと、ひとつもわからない……しかも、もうあと一時間もすれば、はじめてのヘファランプに会わなくちゃいけないのだ!

もちろん、プーもいっしょに来てくれる。ふたりならずっと心強い。でも、もしヘファランプがブタにもクマにもとてもどうもうだったら? そうだ、あたまが痛いふりをして、今朝は六本松へは行けませんって言ったほうがいいかもしれない。だけど、もしすごくいい天気なのに、罠にヘファランプが入っていなかったら? そうしたら、朝中ずっとベッドでむだに過ごすだけ……それじゃ、どうしよう?

そこでピグレットはすばらしい思いつきをした。今すぐこっそり六本松へ行って、そっと罠をのぞいてみるのだ。もしヘファランプがいたらベッドへ帰るし、いなかったら帰らない。

というわけで、ピグレットは出かけた。最初は「きっと罠にヘファランプなんかいないさ」と思っていたが、だんだん「やっぱりいるかも」と思いはじめ、近くにつくころには「いるんだ、間違いない!」と確信していた。だって、罠の中でヘファランプが何やらドタバタしている音まで聞こえてきたから。

「ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう!」とピグレットは心の中で言った。逃げ出したくて仕方なかった。でも、ここまで来たからには、どんなものか見てみなくちゃいけない気がした。そろりそろりと罠のふちまで近づいて、中をのぞきこんだ――

そのあいだずっと、プーはハチミツのビンを頭から外そうとがんばっていた。ふればふるほど、ますますぴったりくっついてしまう。

「やれやれ!」とプーはビンの中で言い、「たすけて!」と言い、たいていは「いたいよ!」と言った。何かにぶつけてみたけれど、何にぶつけているのか見えないからうまくいかなかった。穴からはい出そうとしたが、見えるのはビンばかりで、しかもそれもよく見えないから、どこに行けばいいのかわからなかった。とうとう頭ごと持ち上げて、大きな、大きな、悲しみと絶望のうなり声をあげた――ちょうどそのとき、ピグレットが下をのぞきこんだのだった。

「たすけて、たすけて!」とピグレットは叫んだ。「ヘファランプだ、ひどいヘファランプだ!」そう叫びながら、できるだけ速く駆け出した。「たすけて、たすけて、ヘリブル・ホッファランプ! ホッフ、ホッフ、ヘリブル・ホラランプ! ホル、ホル、ホッファブル・ヘラランプ!」と叫びつづけて、クリストファー・ロビンの家までかけていった。

「どうしたんだい、ピグレット?」と、ちょうど起きたばかりのクリストファー・ロビンが言った。

「ヘフ」とピグレットは、息を切らしてやっと言った。「ヘフ――ヘフ――ヘファランプ」

「どこに?」

「あそこ」とピグレットは前足をふった。

「どんなだった?」

「それが――それがね――とにかく、クリストファー・ロビン、今まで見たこともないくらい大きな頭だったんだ。すごくおっきくて――まるでなんにもないみたいな、ものすごく、おっきな――うーん、なんて言えばいいのかな――とにかく、おっきな“なんにもない”みたいだった。ビンみたいな」

「そうか」とクリストファー・ロビンはくつをはきながら言った。「見に行こう。おいで」

クリストファー・ロビンがいれば、ピグレットはもうこわくなかった。ふたりで出発した――

「何か聞こえない?」とピグレットが心配そうに言った。

「何か聞こえるね」とクリストファー・ロビンが言った。

それは、プーが木の根っこに頭をぶつけている音だった。

「ほらね!」とピグレットは言った。「ひどいだろう?」そう言って、クリストファー・ロビンの手をぎゅっと握った。

急に、クリストファー・ロビンが笑い出した……そして笑いに笑いに笑い続けた。その間にも、ガツンとヘファランプの頭が木の根っこにぶつかり、バリッとビンが割れて、プーの頭がまた出てきたのだった――

そのとき、ピグレットはなんて自分がまぬけだったんだろうと思い、あんまり恥ずかしくなって、まっすぐ家に帰ってベッドにもぐりこんで、頭が痛いふりをした。でも、クリストファー・ロビンとプーは、いっしょに朝ごはんを食べに帰った。

「ああ、プー!」とクリストファー・ロビンは言った。「きみのこと、大好きだよ!」

「ぼくも」とプーは言った。

第六章

イーヨーの誕生日に、ふたつの贈りもの

イーヨー――古い灰色のロバ――は、小川のほとりに立って、水にうつる自分の顔を見ていた。

「かわいそうなもんだ」とイーヨーは言った。「ほんとうに、かわいそうだよ」

イーヨーはくるりと向きをかえて、のろのろと小川の上流に二十ヤードほど歩いていき、バシャバシャと渡って反対側にのろのろ戻ってきた。そしてまた水にうつった自分を見た。

「やっぱりな」とイーヨーは言った。「こっち側から見ても、よくなってない。でも、だれも気にしちゃいない。だれもかまってくれない。ほんとうに、かわいそうだよ」

そのとき、イーヨーのうしろのシダの中からカサカサという音がして、プーが出てきた。

「おはよう、イーヨー」とプーが言った。

「おはよう、プーのくま」とイーヨーは元気なく言った。「ほんとうにいい朝ならね」とイーヨーは言った。「でも、ぼくにはそう思えない」とも言った。

「どうしたんだい?」

「なんでもないさ、プーのくま、なんでもない。みんながみんなできるわけじゃないし、できないやつもいる。それだけさ」

「みんな何ができないの?」とプーは鼻をこすりながらたずねた。

「陽気に、歌って踊って、むらさきのしげみをぐるぐるまわって」

「ああ!」とプーは言った。しばらく考えてから、「むらさきのしげみって、どこにあるの?」と聞いた。

「ボン・オミー」とイーヨーはまた元気なく言った。「フランス語でボンオミーっていう意味さ」と説明した。「別に文句を言ってるわけじゃないけど、そういうものなんだ」

プーは大きな石の上に座って、これがなぞなぞなのかと考えた。けれど、プーはなぞなぞがとても苦手だった。なにしろ、とても小さな頭のくまなのだ。そこで、代わりにコットルストン・パイを歌った。

コットルストン、コットルストン、コットルストン・パイ

ハエは鳥になれないが、鳥は空を飛ぶ

なぞなぞを出すなら、こう答えるよ

「コットルストン、コットルストン、コットルストン・パイ」

これが一番目の歌だった。歌い終わっても、イーヨーは別にいやそうな顔もしなかったので、プーは親切に二番目の歌も歌った。

コットルストン、コットルストン、コットルストン・パイ

魚は口笛ふけないし、ぼくもふけない

なぞなぞを出すなら、こう答えるよ

「コットルストン、コットルストン、コットルストン・パイ」

イーヨーはまだなにも言わなかったので、プーは三番目の歌を、そっと自分でハミングした。

コットルストン、コットルストン、コットルストン・パイ

なぜニワトリは、ぼくにはわからない

なぞなぞを出すなら、こう答えるよ

「コットルストン、コットルストン、コットルストン・パイ」

「それでいいさ」とイーヨーは言った。「歌え、ウムティ・ティドリー、ウムティ・トゥー。みんなで木の実や花を集めよう。好きなだけ楽しみな」

「楽しんでるよ」とプーは答えた。

「そうできるやつもいる」とイーヨーは言った。

「どうしたの?」

「なにかあったの?」

「なんだかとても悲しそうに見えるよ、イーヨー」

「悲しい? なんでぼくが悲しいんだい? 今日はぼくの誕生日だよ。一年でいちばんうれしい日だ」

「誕生日なの?」とプーはびっくりした。

「そうさ。見ればわかるだろ? ほら、もらったプレゼント全部。それにバースデーケーキ。ろうそくも、ピンク色のお砂糖もだ」

イーヨーは前足をふりふりした。「ほら、プレゼントだよ。バースデーケーキも」

プーは右を見て、左を見た。

「プレゼント?」とプー。「バースデーケーキ?」とプー。「どこに?」

「見えないのか?」

「うん、見えないよ」

「ぼくも見えない」とイーヨーは言った。「冗談さ」と説明した。「はは!」

プーはちょっと困って頭をかいた。

「でもほんとに、今日が誕生日なの?」と聞いた。

「そうだよ」

「ああ! じゃあ、おめでとう、イーヨー」

「きみにも、おめでとう、プーのくま」

「でも今日はぼくの誕生日じゃないよ」

「いや、ぼくのさ」

「でも今、『おめでとう』って……」

「いいじゃないか。ぼくの誕生日だからって、みんなが悲しい気分になることないだろう?」

「ああ、そうか」とプーは言った。

「もう十分だよ」とイーヨーは、今にも泣き出しそうに言った。「ぼくが一人で悲しいだけでもたいへんなのに、プレゼントもなくて、ケーキもなくて、ろうそくもなくて、だれにも気にされなくて……それなのに、みんなまで悲しくなったら――」

これはプーにはたまりません。「ここで待ってて!」とイーヨーに言い、できるだけ早く家へ走って帰った。かわいそうなイーヨーになにかプレゼントをあげないといけないと思ったからで、そのあとでちゃんとしたものを考えればいいのだ。

家の外で、プーはピグレットを見つけた。ぴょんぴょん跳ねて、ノッカーに手を届かせようとしていた。

「やあ、ピグレット」とプーは言った。

「やあ、プー」とピグレットも言った。

「なにしてるの?」

「ノッカーに手を届かせようとしてたの」とピグレット。「ちょっと来てみたんだ――」

「ぼくがやってあげよう」とプーは親切に言った。そこでプーは手を伸ばしてドアをノックした。「いまイーヨーに会ってきたんだ」と話し始めた。「かわいそうなイーヨー、とても悲しそうな顔をしてて、今日は誕生日なのに、だれにも気にされてなくて、すごくしょんぼりしてて――イーヨーがどんなふうかわかるだろ――それでね、――あれ、この家の人はドアを開けるのがすごく遅いなあ」そう言って、またノックした。

「でも、プー」とピグレットは言った。「ここ、きみの家だよ!」

「あ!」とプーは言った。「そうだったのか。じゃあ、中に入ろう」

それでふたりは家に入った。プーが真っ先にしたことは、戸棚の中に小さなハチミツのビンが残っていないか探すことだった。そして、ちゃんとひとビン残っていたので、それを取り出した。

「これをイーヨーにあげるんだ」とプーは説明した。「プレゼントにね。ピグレットは何をあげるの?」

「ぼくもこれをあげちゃダメ?」とピグレット。「ふたりからってことで」

「ダメだよ」とプー。「それはよくないやり方だ」

「じゃあ、ぼくは風船をあげよう。パーティーのときに残ったのがひとつあるんだ。今すぐ取りに行ってくるよ、いい?」

「それは、とってもいい考えだよ、ピグレット。イーヨーを元気づけるには、風船がぴったりだよ。風船をもらって、元気が出ないやつなんかいないからね」

それでピグレットはトコトコと出かけていった。一方、プーもハチミツのビンを持って出かけた。

とてもあたたかい日だったし、プーは長い道のりを歩かなくてはならなかった。半分くらい歩いたころ、なんだかへんな感じが体じゅうにしみてきた。それは鼻の先からはじまって、体じゅうを通りぬけ、足のうらまで流れていった。まるで体の中に誰かがいて、「さあ、プー、そろそろ“ちょっと一口”の時間だよ」とささやいているみたいだった。

「おやおや」とプーは言った。「こんなに遅くなってたとはね」そこでプーは腰をおろし、ハチミツのビンのふたを開けた。「これを持ってきてよかった」と思った。「こんなあったかい日にお出かけするくまが、ちゃんと“ちょっと一口”を持っていくなんて、なかなかないことだよな」そうつぶやきながら、食べはじめた。

「さて、と」とプーは、ビンの中を最後までなめおわりながら考えた。「どこへ行くんだっけ? ああ、そうだ、イーヨーのところだ」そう言って、のろのろと立ち上がった。

そして、ふいに思い出した。イーヨーへの誕生日プレゼントを食べちゃったのだった!

「やれやれ!」とプーは言った。「どうしよう?なにかあげなくちゃ」

しばらくのあいだ、プーは何も思いつかなかった。それから、ふと思った。「まあ、この壺はとてもいい壺だ。たとえ中にハチミツがなくても、きれいに洗って、誰かに『お誕生日おめでとう』って書いてもらえば、イーヨーが何かを入れておくのに使えて、きっと役に立つだろう」そう考えながら、ちょうど百エーカーの森のそばを通りかかったので、プーは森の中に入り、そこに住んでいるオウルを訪ねた。

「おはよう、オウル」とプーが言った。

「おはよう、プー」とオウルが答えた。

「イーヨーのお誕生日、おめでとう」とプーが言った。

「おや、今日はそうだったのかい?」

「オウルは何をあげるの?」

「プー、きみは何をあげるんだい?」

「ぼくは、ものをしまっておける役に立つ壺をあげるんだ。それで、ちょっとお願いがあって――」

「これがその壺かい?」と、オウルはプーの手から壺を取り上げた。

「うん、それでお願いが――」

「誰かがこの壺にハチミツを入れていたようだね」とオウルが言った。

「何でも入れておけるんだよ」とプーは熱心に言った。「そういうところがとても役に立つんだ。それでね、お願いが――」

「『お誕生日おめでとう』って書いておくといいね」

「それがぼくのお願いなんだ」とプーは言った。「ぼくのつづりはグラグラしちゃうんだ。いいつづりなんだけど、グラグラして、文字の場所がバラバラになっちゃうんだ。だから、オウル、ぼくの代わりに『お誕生日おめでとう』って書いてくれない?」

「いい壺だね」とオウルは壺をぐるりと眺めて言った。「ぼくも一緒にあげてもいいかな? 二人からってことにして」

「だめだよ」とプーは言った。「それはよくない考えだ。じゃあ、まずきれいに洗って、それから書いてもらおう」

それで、プーは壺を洗ってよく乾かし、オウルは鉛筆の先をぺろりとなめながら、「birthday(お誕生日)」の綴りをどう書くか考えていた。

「プー、きみは字が読めるかい?」とオウルが少し心配そうに聞いた。「ぼくのドアの外に、ノックとベルについての張り紙があるんだけど、クリストファー・ロビンが書いたんだ。それが読めるかい?」

「クリストファー・ロビンが何て書いてあるか教えてくれたから、そのときは読めたよ」

「じゃあ、これも何て書いてあるかぼくが教えてあげよう。そうすれば、きみも読めるさ」

オウルは書き始めた――そしてこう書いたのだった。

HIPY PAPY BTHUTHDTH THUTHDA BTHUTHDY.

プーはじっと見つめ、感心していた。

「『お誕生日おめでとう』って書いてるだけだよ」とオウルは何気なく言った。

「ずいぶん長い言葉だね」とプーは、とても感心して言った。

「まあ、ほんとうはね、『プーから心をこめて、すてきなお誕生日を』って書いてるんだよ。長い言葉を書くにはたくさん鉛筆がいるもんさ」

「ああ、そうなんだ」とプーは言った。

そのころ、ピグレットはイーヨーへの風船を取りに、自分の家に戻っていた。飛んでいかないようにしっかり体にぎゅっと抱きしめて、できるだけ早くイーヨーのところへ行こうと走った。だって、ピグレットは、自分が最初にプレゼントをあげたくて、まるで誰にも言われず自分で考えたみたいに見せたかったのだ。そして、イーヨーがきっと喜ぶだろうなと夢中で考えながら走っていたので、前を見ていなかった……そして突然、足がウサギの穴にすっぽりとはまり、そのまま顔から地面に倒れ込んでしまった。

バン!!!???***

ピグレットは、そこに横たわり、何が起こったのか考えていた。最初は、世界じゅうが吹き飛んだんじゃないかと思った。それから、多分森の部分だけが吹き飛んだのかもしれないと思った。そして、そのうち、もしかしたら自分だけが吹き飛ばされたのかもしれない、今ごろ月の上かどこかにいて、もう二度とクリストファー・ロビンにもプーにもイーヨーにも会えないのかもしれない、なんて思った。そして、「まあ、たとえ月にいたって、ずっとうつぶせでいることはないよな」と思い、そっと起き上がってあたりを見回した。

まだ森の中だった!

「へんだなあ」とピグレットは思った。「あのバンって音はなんだったんだろう。転んだだけであんな音がするわけないし。ぼくの風船はどこ? それから、あの小さなぬれた布きれはなんだろう?」

それは風船だった!

「ああ!」とピグレットは言った。「ああ、ああ、どうしよう、どうしよう! もう手遅れだ。戻れないし、ほかの風船もないし、もしかしたらイーヨーはそんなに風船が好きじゃないかもしれないし……」

そう思いながら、ピグレットはしょんぼりと歩き出し、小川のほとりまで来ると、そこにイーヨーがいるのが見えたので、声をかけた。

「おはよう、イーヨー!」とピグレットは叫んだ。

「おはよう、ちびピグレット」とイーヨーは言った。「もしこれがほんとうにいい朝なら、だけどね」と言った。「まあ、どうでもいいことだけど」とまた言った。

「お誕生日おめでとう」と、ピグレットは近くまで行って言った。

イーヨーは小川の水に映る自分を見ていたのをやめて、じっとピグレットを見つめた。

「もう一回言ってくれ」と言った。

「おたん――」

「ちょっと待って」

イーヨーは三本足でバランスをとりながら、四本目の足をとても慎重に耳まで持っていこうとした。「昨日もこうしたんだ」とイーヨーは三度目に転びながら説明した。「簡単なことさ。こうすれば、よく聞こえるんだ……よし、できた! それで、なんて言ったんだい?」イーヨーは蹄で耳を前に押し出した。

「お誕生日おめでとう」と、ピグレットはもう一度言った。

「ぼくのことかい?」

「もちろん、イーヨー」

「ぼくの誕生日かい?」

「そうだよ」

「ぼく、本当の誕生日を迎えてるのかい?」

「そうだよ、イーヨー。それで、ぼくプレゼントを持ってきたんだ」

イーヨーは右の蹄を右耳から下ろし、くるりと向きを変えて、今度は左の蹄を左耳に持ち上げるのに大苦労していた。

「今度は反対の耳でも聞かなくっちゃ」とイーヨーは言った。「さて、と」

「プレゼントだよ!」とピグレットはとても大きな声で言った。

「またぼくのことかい?」

「そうだよ」

「まだぼくの誕生日かい?」

「もちろん、イーヨー」

「ぼく、ずっと本当の誕生日なんだね?」

「そうだよ、イーヨー。それで、ぼく、風船を持ってきたんだ」

「風船?」とイーヨーが言った。「風船って言ったかい? ふくらませて大きくなる色とりどりのやつ? うきうき、歌ったり踊ったり、あっちにいったりこっちにいったりするやつ?」

「うん、だけど、ごめんね、イーヨー。本当にごめん……持ってくる途中で、転んじゃったんだ」

「あらあら、なんてついてないんだろう! きっと急ぎすぎたんだね。体は大丈夫かい、ちびピグレット?」

「うん、でも、ぼく、ぼく……ああ、イーヨー、風船を割っちゃったんだ!」

ながいながい沈黙があった。

「ぼくの風船?」と、ついにイーヨーが言った。

ピグレットはうなずいた。

「ぼくの誕生日の風船?」

「そうだよ、イーヨー」と、ピグレットはちょっと鼻をすすりながら言った。「これだよ。えっと……お誕生日おめでとう」

そう言って、ピグレットはぬれた小さな布きれをイーヨーに渡した。

「これが?」とイーヨーは少し驚いて言った。

ピグレットはうなずいた。

「プレゼント?」

またピグレットはうなずいた。

「風船?」

「うん」

「ありがとう、ピグレット」とイーヨーは言った。「ちょっと聞いてもいいかい」と、イーヨーは続けた。「この風船、ふくらんでた時は何色だったの?」

「赤だったよ」

「ちょっと気になってね……赤か。ぼくの好きな色……どれくらい大きかったの?」

「ぼくと同じくらいあったよ」

「ちょっと気になってね……ピグレットくらいの大きさか」とイーヨーはさびしそうに言った。「ぼくの好きな大きさだ。まあ、まあ……」

ピグレットはとても悲しくなり、何と言ってよいのかわからなかった。口を開けて何かを言いかけては、「それを言っても仕方ない」と思ってやめてしまった。と、そのとき、川の向こうから誰かが声をあげた。プーだった。

「お誕生日おめでとう!」と、プーはさっき言ったことをすっかり忘れて叫んだ。

「ありがとう、プー。ぼくはちゃんとお誕生日をやってるよ」とイーヨーは陰気に答えた。

「ぼく、プレゼントを持ってきたよ!」とプーは興奮して言った。

「もうもらったさ」とイーヨーは言った。

プーは川をばしゃばしゃ渡ってイーヨーのところにやってきて、ピグレットは少し離れたところで、頭を両手で抱えてひとりで鼻をすすっていた。

「これは役に立つ壺だよ」とプーは言った。「ほら、これ。ここには『プーから心をこめて、すてきなお誕生日を』って書いてあるんだ。これが全部その文字だよ。何かを入れるための壺さ。はい、どうぞ!」

イーヨーは壺を見ると、急にとても嬉しそうになった。

「おや!」とイーヨーは言った。「もしかして、ぼくの風船、この壺にちょうど入るんじゃないか!」

「そんなことないよ、イーヨー」とプーは言った。「風船は壺よりずっと大きいよ。風船をどうするかっていうとね、こうやって――」

「ぼくのは違うよ」とイーヨーは得意そうに言った。「見てごらん、ピグレット!」と、ピグレットが悲しそうにこちらを振り向くと、イーヨーは風船を歯でくわえて、そっと壺の中に入れたり、また取り出して地面に置いたり、もう一度入れたりした。

「ほんとうだ!」とプーは言った。「入るんだね!」

「ほんとうだ!」とピグレットも言った。「そして、また出てくる!」

「そうだろう?」とイーヨーは言った。「入ったり出たり、すごいんだぞ」

「役に立つ壺をあげようって思いついて、ほんとうによかった」とプーは嬉しそうに言った。

「役に立つ壺に入れるものをあげようって思いついて、ぼくもほんとうによかった」とピグレットも嬉しそうに言った。

でもイーヨーは聞いていなかった。ただただ幸せそうに、風船を入れたり出したりしていたのだった……。

「ぼくは、何もあげてないのかな?」とクリストファー・ロビンが悲しそうに尋ねた。

「もちろんあげたじゃない」とわたしは言った。「きみは――覚えてない? ちいさな――ちいさな……」

「ものをぬるための絵の具の箱をあげたよ」

「それそれ」

「どうして朝にあげなかったんだろう」

「イーヨーのためにパーティーの準備が忙しかったからさ。あのときは、アイシングののったケーキに、ろうそくが三本、それからイーヨーの名前がピンクのお砂糖で書いてあったよね、それに――」

「うん、思い出したよ」とクリストファー・ロビンは言った。

第七章

カンガとルーが森にやってきて、ピグレットがおふろにはいる話

だれも、カンガとルーがどこから来たのか知らなかった。でも、気がつくと、森にはカンガとルーがいたのだ。プーがクリストファー・ロビンに「どうしてここに来たの?」ときくと、クリストファー・ロビンは「いつものやり方でさ、プー。わかるだろう?」と言った。でもプーはわからなかったので、「ああ!」と言った。それから二回うなずいて「いつものやり方か。ああ!」と言った。それから、友だちのピグレットのところへ行って、ピグレットの考えもきいてみることにした。するとピグレットの家にはラビットが来ていた。だから、みんなで一緒に話し合うことにした。

「ぼくがいやなのは、ここがこういうふうになったことなんだ」とラビットは言った。「ここにはぼくらがいる――きみ、プーもいるし、きみ、ピグレットもいるし、ぼくもいる――それから急に――」

「イーヨーもいるよ」とプーが言った。

「イーヨーも――それから急に――」

「オウルもいるよ」とプーが言った。

「オウルも――それで、いきなり――」

「あ、イーヨーもだ」とプーが言った。「ぼく、イーヨーのこと忘れてた」

「ここにぼくらみんながいるんだ」とラビットはすごくゆっくり、ていねいに言った。「ぼくら全員が――そして、ある朝目を覚ましたら、なにが起きてると思う? 見知らぬ動物がひとりまぎれこんでるんだ。いままで聞いたこともない動物だよ! それも、自分の子どもをポケットに入れて連れ歩いてるなんて! もしもぼくが自分の家族をポケットに入れて歩いたら、ポケットはいくつ必要だろう?」

「十六個」とピグレットが言った。

「十七じゃない?」とラビットが言った。「それにハンカチ用にもう一つで、十八個。十八個もポケットがある服なんて、ぼくには無理だね」

しばらく長い沈黙が続いた……そしてプーが、しばらくしかめっ面をして何か考えていたけれど、「ぼくは十五だと思う」と言った。

「なに?」とラビットが言った。

「十五」

「十五って?」

「きみの家族の数」

「家族がどうしたって?」

プーは鼻をこすりながら、ラビットが家族について話していたと思ったんだ、と言った。

「そうだったかな?」とラビットは気にせず言った。

「うん、きみは――」

「まあいいや、プー」とピグレットがせっかちに言った。

「問題は、カンガをどうするかってことだろ?」

「ああ、なるほど」とプーが言った。

「いちばんいい方法はこうだ」とラビットが言った。「いちばんいいのは、ルーをこっそり連れ去ってかくしておくことさ。そうすれば、カンガが『ルーはどこ?』ってきいたときに、ぼくらは『あは!』って言うんだ」

「あは!」とプーは練習しながら言った。「あは! あは! ……もちろんさ、ルーを盗んでなくたって、『あは!』って言えるけどね」

「プー」とラビットはやさしく言った。「きみの頭にはおつむが入ってないんだね」

「知ってるよ」とプーはしょんぼり言った。

「『あは!』って言うのは、カンガに、ぼくらがルーの居場所を知ってるって伝えるためなんだよ。『あは!』っていうのは、『ルーの居場所を教えてあげてもいいけど、森から出て行って、もう戻ってこないって約束したらね』って意味なんだ。考えてるあいだはしゃべらないで」

プーは部屋の隅に行き、『あは!』をいろんな声で言ってみた。ラビットの言うような意味に聞こえるときもあれば、そうじゃないように思えるときもあった。「きっと練習が必要なんだな」とプーは思った。「カンガもわかるように練習しなきゃいけないのかな」

「ひとつだけ気になることがあるんだ」とピグレットがそわそわしながら言った。「クリストファー・ロビンにきいたんだけど、カンガはだいたい『こわい動物』の仲間なんだってさ。ぼくは、普通のこわい動物なら怖くないけど、『こわい動物』が子どもを取り上げられると、二倍こわくなるのはよく知られてることだよ。そうだとしたら、『あは!』なんて言うのは、もしかして……おばかなことじゃないかな」

「ピグレット」とラビットは鉛筆を取り出し、先をなめながら言った。「きみには勇気が足りないね」

「だって、ぼく、とても小さな動物なんだもん、勇気を出すのはむずかしいよ」とピグレットはすこし鼻をすすりながら言った。

ラビットはせっせと書きものをしていたが、顔を上げてこう言った。

「きみが小さな動物だからこそ、これからの冒険で役に立つんだよ」

ピグレットは「役に立つ」っていう言葉がうれしくて、怖がることも忘れてしまった。そして、ラビットが「カンガは冬だけこわいけれど、それ以外はとてもやさしい性格なんだよ」と言うと、ピグレットはもうじっとしていられないほど、早く役に立ちたくなった。

「ぼくはどうなるの?」とプーがさみしそうに言った。「ぼくは役立たずなのかな?」

「気にしないで、プー」とピグレットがなぐさめて言った。「また今度だよ」

「プーがいなかったら」とラビットは厳かに鉛筆を削りながら言った、「この冒険はできっこないんだよ」

「おおっ!」とピグレットは言い、がっかりしないように努力した。でもプーは部屋のすみに行き、「ぼくがいなけりゃ冒険はできないんだ! そういうクマなんだ」と誇らしげにつぶやいた。

「さて、みんな、よく聞いてくれ」とラビットは書き終えると、プーもピグレットも口をぽかんと開けて、すごく真剣に耳をすませた。ラビットが読み上げたのは、こんな計画だった。

ルーをつかまえる計画

| 1. | 全般的な注意 カンガはぼくらの誰よりも速く走る。ぼくも含めてだ。 |

| 2. | さらに全般的な注意 カンガはルーから目を離さない。ただし、ルーがポケットの中でしっかりボタンでとめられていれば別だ。 |

| 3. | したがって ルーをつかまえるには、早く出発しなきゃいけない。なぜならカンガはぼくらの誰よりも速く走るから。(1を見よ。) |

| 4. | 考え もしルーがカンガのポケットから飛び出して、ピグレットがその中に飛び込んだら、カンガは気づかずにいるだろう。だってピグレットはとても小さな動物だから。 |

| 5. | ルーも同じくらい小さい。 |

| 6. | でも、そのためにはカンガが他の方を向いていないといけない。ピグレットがポケットに飛び込むところを見られたら困るから。 |

| 7. | 2を見よ。 |

| 8. | さらに考え でも、もしプーがカンガにすごく興奮して話しかけていたら、カンガは一瞬だけそっちを向くかもしれない。 |

| 9. | そのすきに、ぼくがルーを連れて走っていく。 |

| 10. | すぐに。 |

| 11. | そしてカンガが違いに気づくのは、ずっと後になってからだ。 |

ラビットがこの計画を誇らしげに読み上げると、しばらく誰も何も言わなかった。そして、口を開いたり閉じたりするだけで声が出なかったピグレットが、やっとかすれた声で言えた。

「それで――あとからは、どうするの?」

「どういう意味だい?」

「カンガが、違いに気づいたときは?」

「そのときは、みんなで『あは!』って言うんだ」

「三人とも?」

「そうだよ」

「ああ……」

「どうしたんだい、ピグレット?」

「なんでもないんだ」とピグレットは言った。「三人みんなで言うならいいんだ。三人みんなで言うなら、ぼくは気にしない」とピグレットは言った。「でも、ひとりで『アハ!』なんて言うのは、ぼくはごめんだ。全然うまく聞こえそうにないし。それに」とピグレットは言った。「冬の月だけって話、本当にそうなんだね?」

「冬の月?」

「そう、冬の月だけがこわいんだって話さ。」

「ああ、うんうん、それでいいんだ。さて、プー、どうだい? 何をすればいいか、わかったかい?」

「ううん」とプーは言った。「まだだよ。ぼくは何をするの?」

「ええとね、カンガにいっぱいしゃべりかけて、なにも気づかれないようにするだけでいいんだ。」

「まあ! なにを話せばいいの?」

「なんでも好きなことを。」

「たとえば、ちょっと詩を朗読したり?」

「それでいい」とラビットは言った。「すばらしい。さあ、行こう。」

こうして三人はカンガを探しに出かけた。

カンガとルーは、森の砂地で静かな午後を過ごしていた。赤ちゃんルーは、砂の上でちいさなジャンプを練習したり、ネズミの穴に落っこちてはまた這い上がったりしていた。カンガはそわそわして「あと一回だけジャンプしたら、おうちに帰りましょうね」と言っていた。そんなとき、丘の上をどっしんどっしん登ってきたのは、ほかでもないプーだった。

「こんにちは、カンガ。」

「こんにちは、プー。」

「ぼく、ジャンプしてるよ!」とルーがきいきい声で言って、またネズミの穴に落っこちた。

「やあ、ルー、ぼくのちいさなともだち!」

「ちょうどおうちに帰るところだったの」とカンガは言った。「こんにちは、ラビット。こんにちは、ピグレット。」

ちょうど丘の反対側を登ってきたラビットとピグレットも、「こんにちは」「やあ、ルー」とあいさつした。するとルーはまた、ジャンプを見て見てと頼んだので、みんなも立ち止まって見ていた。

カンガも、もちろん見ていた……。

「ねえ、カンガ」とプーは言った。ラビットが二回ウインクしたあとでのことだ。「カンガは、詩とか、興味ある?」

「ほとんどないわ」とカンガは言った。

「ああ、そう」とプーは言った。

「ルー、いい子だから、あと一回だけジャンプしたら、ほんとに帰るわよ。」

しばらくの間、ルーがまたネズミの穴に落ちるのを、みんな黙って見ていた。

「やれやれ、続けて」とラビットが手で口をおおって大声でささやいた。

「詩といえば」とプーが話しはじめた。「ぼく、さっき来る途中で、ちょっと考えた詩があるんだ。ええと――どんなだったかな――」

「まあ!」とカンガ。「さあ、ルー、いい子だから――」

「この詩はきっと気に入るよ」とラビットは言った。

「きっと大好きになるよ」とピグレット。

「よーく聞かなきゃだめだよ」とラビット。

「聞き逃しちゃうといけないからね」とピグレット。

「あら、そう」とカンガは言ったが、それでも赤ちゃんルーを見ていた。

「どんな詩だっけ、プー?」とラビット。

プーはちょっと咳払いをして、はじめた。

とても頭の小さいクマが 書いた詩

月曜日、お日さまがぽかぽかだと

ぼくはよく考えるんだ:

「今のこれは本当なのか、それとも違うのか、

何がどれで、どれが何なのか?」

火曜日、あられや雪が降ると

そんな気持ちはどんどん大きくなってきて

ほとんど誰も知らない気がする

あれがこれなのか、これがあれなのか。

水曜日、空が青くて

ほかに何もすることがないとき

ぼくはときどき思うんだ、本当なのかなって

誰が何で、何が誰なのかって。

木曜日、寒くなって

木々にしもがきらきら光りはじめると

すぐにわかる気がする

これらは誰のもの――でも誰のものがこれらなの?

金曜日――

「ええ、そうよね、そうよね」とカンガは、金曜日がどうなったかを聞く前に言った。「ルー、もう一度だけジャンプしたら、本当に帰らなくちゃいけないわ。」

ラビットはプーをせかすようにツンツンとつついた。

「詩といえば」とプーはあわてて言った。「あそこにある木、見たことある?」

「どこ?」とカンガ。「さあ、ルー――」

「あそこだよ」とプーはカンガの背中のうしろを指さした。

「いいえ」とカンガ。「さあ、ルー、おいで。帰るわよ。」

「あの木、見たほうがいいよ」とラビット。「ルーをだっこしてあげようか?」と言って、ルーをつかまえた。

「あの木に鳥がいるみたい」とプー。「もしかして魚かな?」

「ここからも鳥が見えるよ」とラビット。「いや、魚かもしれないけど。」

「魚じゃなくて、鳥だよ」とピグレット。

「そうだね」とラビット。

「ムクドリかな、クロウタドリかな?」とプー。

「それが一番の問題だね」とラビット。「クロウタドリなのか、ムクドリなのか?」

そのとき、ようやくカンガは首を回して振り向いた。その瞬間、ラビットが大声で「さあ、ルー!」と言うと、ピグレットがカンガのポケットに飛び込み、ラビットはルーを抱いたまま、できるだけ速く駆けだした。

「まあ、ラビットは?」とカンガは振り返って言った。「ルー、大丈夫?」

ピグレットはカンガのポケットの底から、きいきいとルーのまねをした。

「ラビットは行かなきゃいけなかったんだ」とプー。「たぶん、急にやらなきゃいけないことを思い出したんだと思う。」

「ピグレットは?」

「ピグレットも、同じときに、何か思い出したんだと思う。急に。」

「じゃあ、帰りましょう」とカンガは言った。「さようなら、プー。」そして三回大きくジャンプして行ってしまった。

プーはカンガの後ろ姿を見送った。

「ぼくもあんなふうにジャンプできたらいいのにな」と思った。「できる子もいれば、できない子もいる。世の中ってそういうものなんだ。」

でも、ピグレットは、カンガがジャンプできなければいいのにと思うことがあった。森を通って長い帰り道を歩くとき、鳥になれたらいいのになと思うことはよくあったが、今はカンガのポケットの底で、がたがたしながらこう思った。

「もしこれが空を飛ぶってことなら、ぼくはぜったい好きになれないだろうな。」

そして空に浮かぶと「オォォォォー!」と言い、着地すると「イタッ!」と言い、カンガの家までずっと「オォォォーイタッ、オォォォーイタッ、オォォォーイタッ」と叫びつづけた。

もちろん、カンガがポケットのボタンをはずすと、すぐに何が起こったか分かった。ほんの少しだけ、カンガはびっくりしたが、すぐにもう大丈夫だと思った。クリストファー・ロビンがいれば、ルーに悪いことなんて絶対に起こらないと、カンガは確信していたからだ。だから心の中でこう思った。「もしこの子たちが私にいたずらしてるなら、私もいたずらし返してやろう。」

「さあ、ルー、いい子だから」とカンガは言いながら、ピグレットをポケットから出した。「もう寝る時間よ。」

「アハ!」とピグレットは、こわかった旅のあとで、できるだけ元気に言った。でもあまりいい「アハ!」とは言えず、カンガもそれが何の意味か分からないようだった。

「まずはお風呂よ」とカンガは明るい声で言った。

「アハ!」とピグレットはまた言って、まわりに誰かいないか不安そうに見回した。でも誰もいなかった。ラビットは自分の家で赤ちゃんルーと遊んでいて、どんどんルーが好きになっていたし、プーはカンガになりきろうと決めて、森のてっぺんの砂地でジャンプの練習をしていた。

「今夜は冷たいお風呂にするのもいいかもしれないわね」とカンガは考えこむような声で言った。「どう思う、ルー?」

ピグレットは、お風呂があまり好きじゃなかったので、ぶるぶるっと長いため息をついて、精一杯勇気を出して言った。

「カンガ、もう、はっきり言わなきゃいけないときがきたんだ。」

「おかしなルーね」とカンガはお風呂の用意をしながら言った。

「ぼくはルーじゃない!」とピグレットは大きな声で言った。「ぼくはピグレットだ!」

「はいはい、そうね」とカンガはなだめるように言った。「ピグレットの声までまねして! なんて上手なのかしら」と言いながら、大きな黄色い石けんを戸棚から取り出した。「次は何をするつもりなのかしら?」

「わからないの?」とピグレットは叫んだ。「目がないの?見てよ、ぼくを!」

「ちゃんと見てるわよ、ルー」とカンガはちょっと厳しく言った。「昨日言ったでしょう、おかしな顔をしちゃダメって。そんな顔ばかりしてたら、ピグレットみたいな顔になっちゃうわよ――それであとで後悔しても知らないわ。さあ、お風呂に入って。もうこんなことでまた注意させないでよ。」

気がついたら、ピグレットはお風呂の中にいて、カンガは大きな泡だらけのタオルでしっかりこすっていた。

「イタタ!」とピグレットが叫んだ。「出してよ! ぼくはピグレットなんだ!」

「お口あけちゃだめよ、泡が入っちゃうから」とカンガ。「ほら、言ったとおりでしょう?」

「わ、わざとだ!」とピグレットは、やっとのことで言った……が、またうっかり泡まみれのタオルを口に入れてしまった。

「はいはい、もうしゃべらないでいいのよ」とカンガは言い、あっという間にピグレットをお風呂から出して、タオルでごしごし拭いた。

「さあ、次はお薬よ、それからベッド。」

「お、お、お薬ってなに?」とピグレット。

「大きくて元気に育つためよ。ピグレットみたいに小さくて弱いまま大人になりたい? いやでしょう? じゃあ!」

そのとき、ドアをノックする音がした。

「どうぞ」とカンガが言うと、クリストファー・ロビンが入ってきた。

「クリストファー・ロビン、クリストファー・ロビン!」とピグレットは叫んだ。「カンガにぼくが誰か教えてよ! カンガったら、ずっとぼくのことをルーって言うんだ。ぼくはルーじゃないよね?」

クリストファー・ロビンはじっとピグレットを見て、首をふった。

「君はルーじゃないよ」と彼は言った。「だって、さっきルーがラビットの家で遊んでいるのを見たばかりだもの。」

「まあ!」とカンガ。「なんてこと! 私ったら、そんな間違いをするなんて。」

「ね、言ったでしょ! ぼくはピグレットだよ」とピグレット。

クリストファー・ロビンはまた首をふった。

「でも、君はピグレットじゃないよ」と彼は言った。「ぼく、ピグレットのことよく知ってるけど、色がぜんぜんちがうもん。」

ピグレットは、「それはお風呂に入ったばかりだからなんだ」と言いかけて、やめた。なにか別のことを言おうと口を開いたとき、カンガはさっとお薬のスプーンを口に入れ、背中をポンポンたたいた。「慣れればけっこういい味よ」と言った。

「やっぱりピグレットじゃなかった」とカンガ。「いったい誰だろう?」

「もしかしたら、プーの親戚じゃない?」とクリストファー・ロビン。「甥っ子とかおじさんとか。」

カンガも、たぶんそうだろうと同意して、なにか名前をつけなければと言った。

「じゃあ、プーテルにしよう」とクリストファー・ロビン。「ヘンリー・プーテル、短くして。」

そう決まったとき、ヘンリー・プーテルはカンガの腕を抜け出して地面に飛び降りた。クリストファー・ロビンがドアを開けたままにしてくれていたので、ピグレットは大喜びで飛び出した。ヘンリー・プーテル、いえ、ピグレットは今までになく速く走り、やっと自分の家が近くに見えてきたとき――あと百ヤードほどで――そこでやっと走るのをやめて、残りはごろごろ転がって帰った。そうすれば、また自分の、なつかしい色にもどれる気がしたのだ……。

こうしてカンガとルーは森に残った。そして毎週火曜日、ルーは大の仲良しのラビットと一日を過ごし、カンガは大の仲良しのプーと一日を過ごしてジャンプの練習をした。そしてピグレットは大の仲良しのクリストファー・ロビンと一日を過ごした。みんなまた幸せになったのだった。

第八章

クリストファー・ロビンが北極探検隊をひきいるおはなし

ある晴れた日、プーは森のてっぺんまでどっしり歩いていって、友だちのクリストファー・ロビンがクマに興味があるかどうかたしかめようと思った。その朝の朝ごはん(はちみつの巣にマーマレードをちょっぴりぬっただけの簡単なごちそう)を食べながら、ふと新しい歌を思いついたのだ。歌はこんなふうにはじまった。

「クマの人生、ホーと歌おう」

ここまで歌ったとき、プーは頭をかきながら、「これはとてもいい歌のはじまりだけど、二行目はどうしよう?」と考えた。「ホー」と二、三回歌ってみたけど、あまり役には立たなかった。「もしかしたら、『ハイ』と歌ったほうがいいかもしれない」と思い、「ハイ」と歌ってみたけど、やっぱり違った。「よし、じゃあ最初の行を二回歌って、すごく速く歌えば、三行目や四行目も考える前に自然に出てくるかも。そうしたら素敵な歌になるぞ。さあ――」

クマの人生、ホーと歌おう!

クマの人生、ホーと歌おう!

雨が降っても雪が降っても、気にしないよ、

だって新しい鼻にはちみつがたっぷりついてるから、

雪がとけても気にしない、

だってきれいな手にはちみつがいっぱい!

クマにホー!

プーにホー!

それから一、二時間後にちょっとおやつ!

この歌があんまり気に入ったので、プーは森のてっぺんまで歌いながら歩いていった。「このまま歌いつづけていたら、ちょっとしたおやつの時間になっちゃうぞ。そうしたら最後の行が本当にならないな」と思い、歌を口ずさみに変えた。

クリストファー・ロビンは家の外で大きなブーツをはこうとしていた。その大きなブーツを見たとたん、プーは「これは冒険が始まるぞ」と思い、あわてて手の甲で鼻のはちみつをぬぐって、できるだけきちんと身だしなみを整え、「なんでも来い」という顔になった。

「おはよう、クリストファー・ロビン」とプーは声をかけた。

「やあ、プー。どうしてもこのブーツがはけないんだ。」

「それはいけないね」とプー。

「お願いだから、ぼくに寄りかかってくれない? 引っぱると、つい後ろにひっくり返っちゃうんだ。」

プーは座りこんで、足を地面にぐっと踏んばり、クリストファー・ロビンの背中に力いっぱい押しつけた。クリストファー・ロビンもプーの背中をぐっと押して、ブーツを引っぱって引っぱって、やっとはくことができた。

「よし、これでおしまい」とプー。「次は何をする?」

「みんなで探検に行くんだ」とクリストファー・ロビンは立ち上がって服をはらいながら言った。「ありがとう、プー。」

「探検に行くの?」とプーは目を輝かせた。「探検にはまだ行ったことがないな。探検ってどこに行くんだい?」

「探検だよ、プーのんきなクマ。『エックス』が入ってるんだ。」

「ああ、そうか」とプー。「分かったよ。」でも、本当は分かっていなかった。

「北極を発見しに行くんだ。」

「へえ!」とまたプー。「北極って何?」

「見つけるためのものさ」とクリストファー・ロビンは、じつは自分もよく分かっていなかったので、かるく言った。

「そうなんだ」とプー。「クマは北極を見つけるのが得意かな?」

「もちろんさ。ラビットもカンガも、みんなでだよ。それが探検ってものなんだ。みんなが長い列になって行くの。プーはほかのみんなに準備するよう伝えてきて。ぼくは鉄砲が大丈夫か確かめてくる。それから食べものも持っていかなくちゃ。」

「何を持っていくって?」

「食べものさ。」

「ああ!」とプーはうれしそうに言った。「プロビジョンって言ったのかと思ったよ。じゃあ、言いに行ってくるね。」そしてどっしんどっしん歩いていった。

最初に出会ったのはラビット。

「やあ、ラビット、君なの?」

「ちがうことにしようよ」とラビット。「それでどうなるか見てみよう。」

「伝言があるんだ。」

「じゃあ、ぼくがその人に渡しておくよ。」

「みんなでクリストファー・ロビンと探検に行くんだ!」

「その上で、ぼくたちは何になるの?」

「ええと、たぶん船みたいなものじゃないかな」とプーは言った。

「ふーん、その手のやつか。」

「そう。それで、北極とかそんなのを発見しに行くんだ。もしかしたらモグラだったかな。まあ、とにかく何かを発見するんだ。」

「ふーん、そうなんだね」とラビット。

「うん。そして、プロ――えーと、食べものを持っていかなきゃだめなんだ。おなかがすいたら食べるために。じゃあ、これからピグレットの家に行くよ。カンガには伝えてくれる?」

プーはラビットのもとをはなれ、急いでピグレットの家に向かった。ピグレットは家の戸口で地面に座り、たんぽぽを吹いて楽しそうにしていた。「今年かな、来年かな、いつかな、それとも決してかな」と考えていた。ちょうど「決してだ」と分かったところで、「それ」がなんだったか思い出そうとしていた。そして、それが好きなものじゃないといいなと、ぼんやり考えていたとき、プーがやって来た。

「あ、ピグレット!」とプーは興奮気味に言った。「みんなで探検に行くんだよ。食べものも持って。なにかを発見しに!」

「なにを発見するの?」とピグレットは不安そうに聞いた。

「ああ、なんでもいいんだよ。」

「こわいものじゃないの?」

「クリストファー・ロビンは、こわいとかそんなこと、一言も言ってなかったよ。ただ『エックス』があるって言っただけさ。」

「ぼくがこわいのは、あいつらの首じゃなくてね――」と、ピグレットはまじめな顔で言った。「歯なんだ。でも、クリストファー・ロビンがいっしょなら、なんでも大丈夫。」

しばらくすると、みんなは森のてっぺんに集まって、探検が始まった。いちばん前を歩くのは、クリストファー・ロビンとラビット、そのあとにピグレットとプー、次にカンガがポケットにルーを入れて、オウル、そのあとにイーヨーがいて、最後の長い列には、ラビットの友だちや親せきたちがぞろぞろと続いた。

「呼んだわけじゃないんだよ」と、ラビットは気にも留めずに言った。「勝手についてきたんだ。いつもそうなんだよ。イーヨーのあとで、列のうしろに並ばせておけばいいさ。」

「ぼくが言いたいのはね」とイーヨーが口を開いた。「なんだか落ち着かないってことさ。ぼくは、こんな探検――プーが言ってたやつ――に来たくなんかなかった。ただ、つきあいで来ただけさ。でも、まあ来たからには、ぼくが探検の最後尾なら、ちゃんと最後尾にさせてほしい。でもね、ちょっと腰をおろしてひと休みしたいと思うたびに、ラビットのちっちゃな友だちや親せきたちを半ダースもはらわなきゃいけないんじゃ、これじゃ探検――なんだかはっきりしないけど――じゃなくて、ただのごちゃごちゃした騒ぎだよ。ぼくはそう言いたいんだ。」

「イーヨーの言いたいこと、わかるな」とオウルが言った。「もしぼくの意見を聞くなら――」

「ぼくは誰にも聞いてるんじゃないよ」とイーヨー。「みんなに言ってるだけさ。北極を探しに行こうが、アリの巣の端っこで『ナッツとメイを集めよう』ごっこをしようが、ぼくにはどっちでも同じことさ。」

そのとき、いちばん前のほうから声が響いた。

「おーい、行くよ!」とクリストファー・ロビン。

「おーい、行くよ!」とプーとピグレット。

「おーい、行くよ!」とオウル。

「出発だ」とラビット。「行かなきゃ。」そして、クリストファー・ロビンといっしょに、急いで列の先頭へと駆けていった。

「わかったよ」とイーヨー。「みんなで行こう。ただし、あとで文句は言わないでね。」

こうして、みんなでポールを探しに出かけた。歩きながら、みんなはあれこれとおしゃべりをしていた。ただ、プーだけは新しい歌を作っていた。

「できたよ、ピグレット。これが一番なんだ。」

「一番って、なにの一番?」

「ぼくの歌さ。」

「どんな歌?」

「これだよ。」

「どれ?」

「まあ、聞いてごらん、ピグレット。すぐわかるよ。」

「ぼく、ちゃんと聞いてるよ。」

プーはその答えには困って、歌い始めた。

みんなで北極を探しに出かけたんだ

オウルもピグレットもラビットも、みんなみんな――

それは見つけるものなんだって

オウルとピグレットとラビットが教えてくれたんだ

イーヨーも、クリストファー・ロビンも、プーも

ラビットの親せきもみんな行った――

でも、北極がどこにあるかは誰も知らなかった……

みんなそろって歌おうよ、オウルとラビットとみんなのために!

「しっ!」とクリストファー・ロビンが振り返ってプーに言った。「もうすぐ危ないところだよ。」

「しっ!」とプーがくるっと振り向いてピグレットに言った。

「しっ!」とピグレットがカンガに。

「しっ!」とカンガがオウルに。ルーは「しっ!」を何度も小さな声で自分に言った。

「しっ!」とオウルがイーヨーに。

「しっ!」とイーヨーがすごい声でラビットの友だちと親せきたち全部に。そして、みんなもあわてて「しっ!」と列を伝わっていった。それがいちばん最後の、いちばん小さな友だちにまで伝わった。その子は、「探検隊みんなが自分に『しっ!』って言ってる」ことにすっかりおびえてしまい、地面の割れ目に頭を突っ込んで二日間そこに隠れていた。危険が去ってから、あわてて家に帰り、それからはおばさんと静かに暮らした。その子の名前はアレクサンダー・ビートル。

みんながたどり着いたのは、岩の高い岸の間をくねくね流れる小川だった。クリストファー・ロビンは、すぐにそこがどんなに危険かを見抜いた。

「まさに、待ち伏せにぴったりの場所だよ」と説明した。

「どんなブッシュなの?」と、プーがピグレットに小声で聞いた。「ハリエニシダのブッシュ?」

「プーくん」とオウルは得意げに言った。「待ち伏せ(アンブッシュ)っていうのが何か知らないのかい?」

「オウル!」とピグレットがきびしく振り向いて。「プーのささやきは、まったくもってプライベートなものなんだから、わざわざ――」

「アンブッシュというのはね」とオウルが言った。「つまり、びっくりさせることさ。」

「でも、ハリエニシダのブッシュだって、時々びっくりさせるよ」とプー。

「プーに説明してあげようと思ってたんだ」とピグレット。「アンブッシュっていうのは、びっくりする出来事のことさ。」

「誰かが急に飛び出してきたら、それが待ち伏せ(アンブッシュ)なんだ」とオウル。

「プー、アンブッシュっていうのは、誰かが急に飛び出してくることだよ」とピグレットも説明した。

これでアンブッシュが何かわかったプーは、「木から落っこちたときに、ハリエニシダのブッシュが突然ぼくに飛びかかってきたことがあってね、そのとげを全部抜くのに六日もかかった」と言った。

「今はハリエニシダの話じゃないんだよ」とオウルはちょっとムッとして言った。

「でも、ぼくはハリエニシダの話をしてるんだよ」とプー。

みんなは今、小川を慎重に渡りながら岩から岩へと進んでいた。やがて、川岸が両側とも開けて、草が生えた平らな場所に出た。そこでクリストファー・ロビンが「止まれ!」と声をかけたので、みんなそこで腰をおろしてひと休みした。

「ぼく思うんだけど」とクリストファー・ロビン。「持ってきた食べ物、今ここで全部食べちゃったほうが、持ち運ぶのが楽になるんじゃないかな。」

「全部のなにを?」とプー。

「持ってきたもの全部さ」とピグレットがもう食べ始めながら言った。

「それはいい考えだね」とプーも食べ始めた。

「みんな何か持ってる?」とクリストファー・ロビンが口いっぱいにして聞いた。

「みんな持ってるけど、ぼく以外はね」とイーヨー。「いつものことだ。」彼はしょんぼりした顔でみんなを見回した。「もしかして、誰かアザミの上に座ってたりしない?」

「たぶんぼくだよ」とプー。「あいたた!」と立ち上がって後ろを見た。「やっぱりそうだった。思った通りだ。」

「ありがとう、プー。もう十分だろう?」イーヨーはプーの場所に移動して、アザミをむしゃむしゃ食べ始めた。

「アザミの上に座っても、いいことなんて何もないんだ」と、イーヨーはアザミをかじりながら言った。「命がなくなるだけさ。みんなも今度から気をつけて。ちょっとの思いやりが、ずいぶんちがうからね。」

イーヨーが昼ごはんを食べ終えると、クリストファー・ロビンはラビットにこっそりささやいた。ラビットは「うんうん、もちろん」と偉そうにうなずいて、ふたりは川上のほうへ少し歩いていった。

「みんなに聞かれたくなかったんだ」とクリストファー・ロビン。

「そりゃそうだ」とラビットは大事そうに答えた。

「その――えっと――ラビット、きみは北極ってどんなものか、知ってる?」

「うーん」とラビットはヒゲをなでた。「それを聞くかい。」

「ぼくも一度は知ってたんだけど、ちょっと忘れちゃった」とクリストファー・ロビンは気軽に言った。

「おかしなもんだね」とラビット。「ぼくも一度は知ってたはずなのに、どうも忘れちゃったらしい。」

「ただの棒が地面に立ってるのかな?」

「棒に決まってるよ」とラビット。「名前がポール(棒)なんだもの。それが棒なら、地面に立ってるもんだろう。ほかに立てるとこもないし。」

「僕もそう思ってた。」

「ただひとつ問題は」とラビット。「その棒がどこに立ってるか、だよね。」

「それを探してるんだよ」とクリストファー・ロビンが言った。

ふたりはみんなのところへ戻った。ピグレットは仰向けになって気持ちよさそうに眠っていた。ルーは川で顔と手を洗っていて、カンガは「自分で顔を洗えたのは初めてなのよ」とみんなに自慢していた。オウルはカンガに「百科事典」とか「シャクナゲ」とか、長い言葉ばかりが入ったおもしろい話(アネクドート)をしていたけれど、カンガはまるで聞いていなかった。

「ぼくはこういう洗うってやつが気に入らないね」とイーヨーがぼやいた。「最近の“耳のうしろ洗い”なんてくだらない。プーくんはどう思う?」

「えっとね」とプー。「ぼくは――」

でも、プーが何を思っていたのかは、とうとう誰も知ることができなかった。だって、突然ルーの「きゅっ」という声と、水しぶきと、カンガの大きな叫び声が響いたからだ。

「やっぱり“洗い”はこれだよ」とイーヨー。

「ルーが落っこちた!」とラビットが叫んで、クリストファー・ロビンといっしょに、あわてて助けに駆けていった。

「ぼく、泳いでるよ!」とルーがプールの真ん中できゅきゅっと言い、滝を下って次のプールに流されていった。

「ルー、だいじょうぶ?」とカンガが心配そうに呼んだ。

「うん!」とルー。「見てて、ぼく、すごい――」と言いかけるうちに、また次の滝をざぶんと下って、別のプールへ。

みんな何かしようと必死だった。ピグレットは急に目が覚めて、ぴょんぴょん跳ねながら「おお、どうしよう」と声をあげていた。オウルは、「急な水没のときは、とにかく頭を水の上に出しておくのが大事だ」と説明していた。カンガは川岸を跳ねながら、「ほんとうに大丈夫なの、ルー?」と何度も聞いたけれど、ルーはどのプールにいても「見て、ぼく泳いでるよ!」と答えていた。イーヨーは事故に背を向け、しっぽを最初のプールにたらしながら、ぼそぼそと「みんな洗いすぎだよ。だけど、ルーくん、ぼくのしっぽにつかまれば大丈夫だからね」とつぶやいていた。クリストファー・ロビンとラビットはイーヨーのそばを駆け抜けて、みんなに呼びかけた。

「大丈夫だよ、ルー。今行くからね!」とクリストファー・ロビン。

「誰か、もう少し下流に何か渡せ!」とラビット。

でも、プーはもう何かをしていた。ルーの二つ下のプールで、長い棒を持って立っていたのだ。そこへカンガがやって来て、片方の端を持った。ふたりでその棒をプールの下流に渡すと、ルーは「見て、ぼく泳いでるよ!」と泡をたてながら流れてきて、棒につかまって這い上がった。

「見てた? ぼく泳いでたんだよ!」とルーは興奮して叫び、カンガはおこったり体をふいたりしていた。「プー、見てた? ぼく本当に泳いでたんだ。これが『泳ぐ』ってことだよ。ラビット、見てた? ぼくすごかっただろ? 泳いでたんだよ。ねえ、ピグレット! ピグレット! ぼく何してたと思う? 泳いでたんだ! クリストファー・ロビン、見てた――」

でもクリストファー・ロビンは聞いていなかった。彼はプーを見つめていた。

「プー、その棒、どこで見つけたの?」

プーは自分の手にある棒を見た。

「ただ、落ちてたから拾ったんだ。なんだか役に立ちそうだったから。」

「プー」と、クリストファー・ロビンは神妙に言った。「これで探検はおしまいだよ。きみが北極を見つけてくれたんだ!」

「へえ」とプー。

みんながイーヨーのところに戻ると、イーヨーはまだしっぽを水にたらしていた。

「誰かルーに『早くしなさい』って言ってくれないか」とイーヨー。「しっぽが冷たくなってきたよ。言いたくないけど、言っておくよ。文句じゃないけど、それだけは伝えたい。しっぽが冷たいんだ。」

「ぼく、ここにいるよ!」とルー。

「おお、そうか。」

「ぼくが泳いでるの、見てた?」

イーヨーはしっぽを水から引き抜いて、左右にぶんぶん振った。

「やっぱりさ」とイーヨー。「感覚がなくなった。しびれちゃったんだ。これでしびれたよ。まあ、誰も気にしなければ、それでいいんだけどね。」

「かわいそうなイーヨー。ぼくが乾かしてあげる」とクリストファー・ロビンはハンカチを取り出して、しっぽをこすった。

「ありがとう、クリストファー・ロビン。きみだけだよ、しっぽのことを気にしてくれるのは。他の子たちは何も考えてない、それが問題だ。想像力がないんだよ。しっぽなんて、きみ以外には、ただお尻のちょっぴり余分な部分でしかないんだ。」

「大丈夫、イーヨー」とクリストファー・ロビンは一生懸命こすりながら言った。「もう、よくなった?」

「なんだか、しっぽらしさが戻ってきた気がする。もうぼくのものになった、っていうか。」

「やあ、イーヨー」と、プーが棒を持ってやってきた。

「やあ、プー。聞いてくれてありがとう、でもあと二日もすればまた使えるようになるよ。」

「何が使えるの?」とプー。

「今、話題になってるものさ。」

「ぼくは何も話してないよ」とプーは不思議そうに首をかしげた。

「またぼくの勘違いか。きみが、ぼくのしっぽがしびれてかわいそうだって言ってくれて、何かできることはないかって思ってくれたのかと思ったよ。」

「ううん、ぼくじゃないよ」とプー。「たぶん、ほかの誰かじゃないかな。」

「じゃあ、その人に会ったら、お礼を言っておいて。」

プーは心配そうにクリストファー・ロビンを見つめた。

「プーが北極を見つけたんだよ」とクリストファー・ロビン。「すごいね!」

プーははにかみながら下を向いた。

「これがそうなの?」とイーヨー。

「うん」とクリストファー・ロビン。

「これを探してたの?」

「そうだよ」とプー。

「へえ」とイーヨー。「まあ、とにかく――雨が降らなくてよかったよ。」

それからみんなで棒を地面に立て、クリストファー・ロビンがそこにメッセージを結びつけた。

北極

発見者 プー

プーが見つけた

それからみんなでお家に帰った。そしてたぶん、だけど、はっきりとは言い切れないけれど、ルーは熱いお風呂に入って、そのままベッドに直行したんじゃないかな。でも、プーは自分の家に戻って、とても誇らしい気持ちで、ちょっぴりお腹の足しに何かを食べたのだった。

第九章

ピグレットがすっかり水に囲まれてしまうお話

雨が、降って降ってまた降った。ピグレットは窓の外を見ながら、「ぼくの人生で、こんなに雨が降ったことなんて一度もなかった。ぼくはいったいいくつだったっけ――三歳? それとも四歳? ――でも、こんな雨は見たこともない。何日も、何日も、何日も……」と考えていた。

「もしも」とピグレットは思った。「雨が降り出したとき、ぼくがプーの家やクリストファー・ロビンの家、ラビットの家にいたなら、ずっと誰かと一緒にいられたのにな。こんなふうに、何にもすることもなく、いつ雨がやむのかなあって思いながら、一人ぼっちでここにいなくてもよかったのに。」そして、プーと並んで「こんな雨、見たことないね、プー」なんて言いあったり、プーが「ほんとうにひどいよね、ピグレット」と答えたり、ピグレットが「クリストファー・ロビンのほうはどうなってるかな」って言えば、プーが「きっとラビットはもうお家が水びたしだろうね」なんて言ったり。そんなふうにおしゃべりでもできたなら、きっと楽しかっただろうに。だれかと一緒じゃなきゃ、洪水みたいなわくわくすることが起きても、あんまり意味がないと思った。

だって、ほんとうにわくわくすることだったのだ。ピグレットがいつも鼻をくっつけて歩いていた小さな乾いた溝は、もう小川になっていたし、ぴちゃぴちゃと飛び越えていた小さな小川は、いまや立派な川になっていた。そして、みんなで楽しく遊んだあの急な岸のあいだの川は、とうとう自分の川床からあふれて、あちこちに広がっていた。ピグレットはもうすぐ自分のベッドまで水が入り込むんじゃないかと心配になってきた。

「小さな動物が、すっかり水に囲まれているっていうのは、ちょっと心配だ」とピグレットは自分に言った。「クリストファー・ロビンやプーなら、木に登って逃げられるし、カンガならジャンプできるし、ラビットなら穴を掘って逃げられるし、オウルなら飛んで逃げられるし、イーヨーなら――大声で助けを呼ぶだけで助けてもらえるだろう。だけど、ぼくはこうやって水に囲まれてしまって、何もできない。」

雨はやまず、毎日毎日水かさは少しずつ高くなっていった。そして今や、もうすぐピグレットの窓まで水が届きそうだった……それでも、まだ何もできていなかった。

「プーがいるじゃないか」と思った。「プーはあまり頭がよくないけど、なぜかいつも無事だ。変なことをしても、なんだかうまくいくんだ。オウルもいる。オウルは頭がいいわけじゃないけど、知識がいっぱいある。きっと水に囲まれたときの正しいやり方を知っているはずだ。ラビットだってそうだ。ラビットは本で勉強したことはないけど、いつも賢い考えを思いつく。カンガだって。カンガは賢くはないけど、ルーのことが心配で、考える間もなくきっと良いことをするだろう。そしてイーヨー。イーヨーはもともと悲観的だから、きっとこんなこと気にしないんだろうな。でも、クリストファー・ロビンならどうしただろう?」

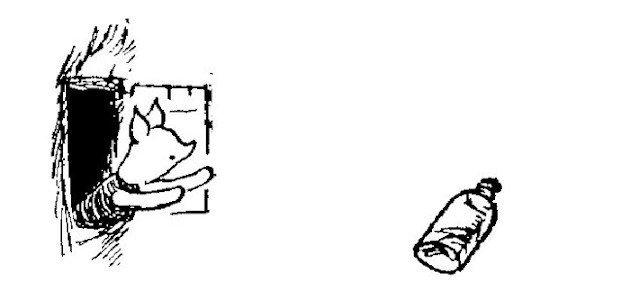

そのとき、ふいにクリストファー・ロビンが話してくれた「無人島に流された人が、瓶に手紙を書いて海に投げるお話」を思い出した。そして、ピグレットも瓶に何かを書いて水に流せば、だれかが助けにきてくれるかもしれないと思った。

ピグレットは窓から離れて、家の中を探し回った――まだ水に沈んでいない部分をね。そうして、とうとう鉛筆と、小さな乾いた紙きれと、コルクのついた瓶を見つけた。そして紙の片面にこう書いた。

たすけて! ピグレット(ぼく)

そして、もう一方には

ぼく、ピグレットです。たすけて たすけて

それから、紙切れを瓶に入れて、できるだけきつく栓をした。窓から落ちないように、できるだけ身を乗り出して、できるだけ遠くへ瓶を投げた――ちゃぽん! ――しばらくすると、瓶はまた水面にぽっかり浮かび上がった。彼はそれがゆっくり遠ざかっていくのを、目が痛くなるまでじっと見つめていた。ときどきそれが瓶なのか、ただ水のさざ波なのか分からなくなったりもした。そして、突然、もう二度とそれを見ることはないのだと、そして自分にできることはすべてやり終えたのだと分かった。

「じゃあ、」と思った。「あとはだれかが何かしてくれるはずだ。早くしてくれるといいな。だって、そうでなければ、ぼくが泳がなきゃならないけど、ぼくは泳げないから、早くしてくれるといいな。」そうして、とても長いため息をついて、「プーがここにいればいいのにな。二人のほうがずっと心強いのに」と言った。

雨が降りはじめたころ、プーは眠っていた。雨は降って、降って、降りつづけ、プーは寝て、寝て、寝続けていた。その日はとてもくたびれた一日だったのだ。北極を発見した日のことを覚えているだろう? あまりに誇らしくて、クリストファー・ロビンに「ほかにも、ちっちゃな脳みそのクマが発見できそうな極って、ある?」と尋ねたくらいだった。

「南極ってのがあるよ」とクリストファー・ロビンは言った。「東極とか西極も、あるんじゃないかな。けど、みんなあまり話したがらないんだ。」

それを聞いてプーはとてもわくわくして、「東極を発見するエクスポティション[訳注: expedition(遠征)のプー語]」をやろうと提案した。でもクリストファー・ロビンは、カンガとやりたいことを思いついていたので、プーは一人で東極を探しに出かけた。見つかったかどうかは忘れてしまったけれど、家に帰ったときにはとてもくたびれていて、夕ごはんのまん中で――食べはじめてからまだ三十分ほどだったのに――椅子の上ですとんと眠り込んでしまい、寝て、寝て、寝続けたのだった。

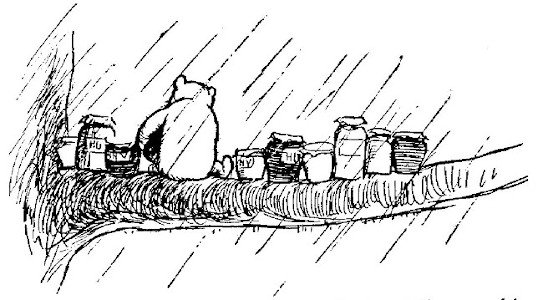

そして突然夢を見ていた。そこは東極で、とても冷たくて、雪も氷もびっしり敷きつめられていた。プーは寝るためのハチの巣を見つけたけれど、脚を入れる場所がなかったので、外に出したままにしていた。すると、東極にすむワイルド・ウーズルたちがやってきて、子どもたちの巣を作るために、プーの脚の毛をちょこちょこかじっていった。かじられればかじられるほど、脚はどんどん冷たくなっていった。そして突然、「オウ!」と叫んで目を覚ますと、そこはやっぱり椅子の上で、脚は水の中、まわりは全部水だった!

彼はばしゃばしゃとドアまで行って、外を見た――

「これは大変だ」とプーは言った。「脱出しなければ。」

そこで、いちばん大きなハチミツの壺を持って、水のずっと上にある木の太い枝まで避難した。それからまた降りて、もうひとつ壺を持って避難して――そうして「大脱出」がすっかり終わると、プーは枝の上に座って脚をぶらぶらさせ、隣にはハチミツの壺が十個並んでいた。

二日後、プーは枝の上で脚をぶらぶらさせて座っていて、隣にはハチミツの壺が四つ並んでいた。

三日後、プーは枝の上で脚をぶらぶらさせて座っていて、隣にはハチミツの壺がひとつだけになっていた。

四日後、プーは……

そして四日目の朝、ピグレットの瓶がぷかぷかと流れてくるのを見つけたプーは、「ハチミツ!」と大きな声で叫びながら、水に飛び込んで瓶をつかみ、また木のところまでなんとか戻った。

「なんてこった」とプーは言って瓶を開けた。「こんなにぬれて、なんにもなしか。あれ、この紙切れはなんだろう?」

取り出して、じっと見つめた。

「これはメッサージだ」とプーはひとりごと。「そうにちがいない。それに、この文字は『P』だし、こっちも『P』、あっちも『P』。『P』は『プー』のPだから、ぼくへのとても大事なメッサージにちがいない。でも読めないな。クリストファー・ロビンか、オウルか、ピグレット――そういう『ものが読める』かしこい誰かを見つけて、なんて書いてあるか聞こう。だけど、ぼくは泳げない。なんてこった!」

そのとき、いいことを思いついた。そして、ちっちゃな脳みそのクマにしては、とてもいい考えだったとぼくは思う。プーはこう言った。

「瓶が浮かぶなら、壺だって浮かぶはずだ。壺が浮かべば、ぼくはその上に座ればいい。とっても大きな壺ならできるはずだ。」

そこで、いちばん大きな壺を持ってきて、栓をした。「船には名前がいるんだ」とプーは言った。「だからぼくの船は“うかぶクマ号”にしよう。」こうして船を水に落とし、そのあと自分も飛び込んだ。

しばらくの間、プーとうかぶクマ号は、どっちが上に乗るべきなのかよく分からなかった。しかし、いくつかの体勢を試しているうちに、うかぶクマ号が下で、プーがその上にまたがって、元気よく脚で水をかく形に落ち着いたのだった。

クリストファー・ロビンは森のてっぺんに住んでいた。雨は降って、降って、降り続いたけれど、水は彼の家までは上がってこなかった。谷を見下ろして、まわり一面が水になっているのを見るのは、なかなか愉快だった。でも雨はあまりにひどいので、ほとんど家の中で過ごし、いろんなことを考えていた。毎朝、傘をさして外に出て、水がここまで来た、という場所に棒を立てた。そして次の朝になると、その棒がもう見えなくて、また新しい棒を今の水のところに立てて、家に帰った。そんなふうに、朝ごとに家までの道はどんどん短くなっていった。五日目の朝、水が家をぐるり取り囲んでいるのを見て、生まれて初めて本当の島にいるのだ、と分かった。それはとてもわくわくすることだった。

その朝、オウルが水の上を飛んできて、「ごきげんよう」とクリストファー・ロビンに挨拶をした。

「ねえ、オウル」とクリストファー・ロビンが言った。「これ、楽しいね! ぼく、島にいるんだ!」

「最近の大気状況はきわめて好ましくなかった」とオウルが言った。

「だいきじょうきょう?」

「雨が降っていたのです」とオウルが説明する。

「うん」とクリストファー・ロビン。「そうだね。」

「洪水の水位は前例のない高さに達しました。」

「こうずいのみずい?」

「水がたくさんあるということです」とオウルが言った。

「うん、そうだね」とクリストファー・ロビン。

「けれど、見通しは急速に好転しつつあります。いつ何時――」

「プーを見なかった?」

「いや。いつ何時――」

「プーが大丈夫だといいな」とクリストファー・ロビンは言った。「ピグレットも一緒だと思うんだけど、二人とも無事かな、オウル?」

「きっと大丈夫でしょう。つまり、いつ何時――」

「見に行ってくれる? オウル。プーはあまり頭がよくないから、何かへんてこなことをしちゃうかもしれないし、ぼくプーが大好きなんだよ、オウル、分かる?」

「分かった」とオウルは言った。「すぐ行く。」そして飛び立った。

しばらくして戻ってきた。

「プーはいなかった」とオウルは言った。

「いなかった?」

「いたことはある。ずっと家の外の木の枝で、ハチミツの壺を九つ持って座っていた。でも今はいない。」

「プー!」とクリストファー・ロビンは叫んだ。「どこにいるの?」

「ここだよ」と、うなり声のような声が後ろからした。

「プー!」

二人はお互いに駆け寄って抱きしめあった。

「どうやってここに来たの、プー?」と、クリストファー・ロビンはやっと話せるようになってから尋ねた。

「ぼくの船で」とプーは誇らしげに言った。「とても大事なメッサージが瓶で届いたんだけど、水が目に入ったせいで読めなかったから、君に持ってきたんだ。ぼくの船で。」

そう言って、プーは誇らしげにクリストファー・ロビンにメッサージを渡した。

「でもこれ、ピグレットからだよ!」とクリストファー・ロビンは読み終えて叫んだ。

「プーについては何も書いてなかった?」とクマは、肩ごしにのぞきながら尋ねた。

クリストファー・ロビンは声に出してメッセージを読んだ。

「ああ、あの『P』はピグレットのことなの? ぼくはプーの『P』だと思ってた。」

「すぐに助けに行かなきゃ! てっきり君と一緒かと思ってたよ、プー。オウル、君の背中で助けに行ける?」

「無理だと思いますな」とオウルはしばらく真剣に考えてから言った。「必要な背筋の筋肉が――」

「じゃあ、すぐ行って、『助けが来る』って伝えてきて! ぼくとプーでどうやって助けるか考えて、できるだけ早く行くから。ああ、いいから話してないで、早く行って!」そう言われても何か言いたそうだったが、オウルは飛び立った。

「さあ、プー」とクリストファー・ロビンが言った。「君の船はどこ?」

「言っておくけどね」とプーは島の岸まで歩きながら説明した。「これはただのふつうの船じゃないんだ。ときどき船で、ときどき事故なんだ。全部、ぼくが上に乗ってるか下にもぐってるかで決まるんだ。」

「なにで決まるの?」

「ぼくが船の上にいるか、下にいるかで。」

「ああ! で、どこにあるの?」

「あそこ」とプーは誇らしげに“うかぶクマ号”を指さした。

クリストファー・ロビンの思っていたものとは違っていて、見れば見るほど、プーはなんて勇敢で賢いクマなんだろうと感心した。そして、クリストファー・ロビンがそう思えば思うほど、プーは自分の鼻先を見つめて、なんでもないふりをしようとした。

「でも、二人で乗るには小さすぎるよ」とクリストファー・ロビンはさみしそうに言った。

「ピグレットを入れたら三人だよ。」

「それじゃあ、もっと小さくなるじゃないか。ああ、プー、どうしたらいいだろう?」

そのとき、このクマ――プー・ベア、ウィニー・ザ・プー、P.F.(ピグレットの友だち)、R.C.(ラビットの仲間)、P.D.(極地発見者)、E.C.とT.F.(イーヨーの慰め役、しっぽ発見者)――つまり、プーその人が、とてもすごいことを言ったので、クリストファー・ロビンは口をあんぐり開けて目を丸くして、本当にこの子があの、ちっちゃな脳みそのクマなのかと、しみじみ思った。

「君の傘に乗ったらどうかな」とプーが言った。

「?」

「君の傘に乗るんだよ」とプーが言った。

「??」

「君の傘に乗るんだよ」とプーが言った。

「!!!!」

そのときクリストファー・ロビンも、乗れるかもしれない、と気づいた。傘を開いて、先を下にして水に浮かべると、ぐらぐらしながらも浮かんだ。プーが乗り込んだ。もう大丈夫だと言いかけたところで、やっぱり大丈夫じゃないと分かったので、ほんのちょっぴり水を飲んでしまったあと、クリストファー・ロビンの元へ戻った。そこで二人一緒に乗ると、もうぐらぐらしなかった。

「この船は“プーの頭号”と呼ぶよ」とクリストファー・ロビンは言い、“プーの頭号”はさっそく南西の方角に、くるくると美しく回りながら出航した。

ついに船が見えてきたときのピグレットの喜びが、きみにもきっと想像できるだろう。後になって、ピグレットは「おそろしい洪水」のあいだ、とても大きな危険にさらされていたのだと思い返すのが好きだったけれど、ほんとうに危なかったのは、閉じ込められてから最後の半時間ばかりのことだった。オウルが飛んできて、ピグレットを励まそうと木の枝にとまり、「昔、カモメの卵を間違えて産んだおばさん」の話を延々とはじめたのだ。その話はいつまでもいつまでも続くばかりで――この文みたいに――ピグレットは窓辺でほとんど希望をなくして聞いていたのに、話の途中ですやすや自然に眠ってしまい、じりじりと窓から水のほうへ滑り落ち、もうつま先だけでぶら下がっているところだった。そのときちょうど、オウルの突然の大きな「ギャー!」という鳴き声――それは話の一部で、おばさんが言った台詞だった――にびっくりして、ピグレットはあわてて安全な場所に戻って「まあ、それでどうなったの?」と聞くことができたのだった。――さて、そこへついに“プーの頭号”(キャプテンC・ロビン、一等航海士P・ベア)が大海原から助けにやって来るのを見たときの喜びが、きみにもきっと想像できるだろう。クリストファー・ロビンとプーがまた――

そしてこれが本当にお話の終わりだ。ぼくもあの長い一文でとても疲れてしまったので、ここでおしまいにしよう。

第十章

クリストファー・ロビンがプーのためにパーティーを開き、ぼくらはお別れを言う

ある日、また森に太陽が戻ってきて、五月の香りを連れてきた。森の流れは自分のきれいな形を見つけてうれしそうにきらきらと音を立て、小さな池は見てきたものや体験したことを夢見て静かにたたずんでいた。森の暖かさと静けさのなかで、カッコウは自分の声を注意深く練習し、それが気に入ったかどうか耳をすませていたし、森鳩たちはのんびりと、でもちょっぴり文句まじりに、「悪いのはみんな相手のせいだけど、まあどうでもいいや」と自分に言い聞かせていた。そんな日、クリストファー・ロビンは特別なやり方で口笛を吹いた。すると、オウルが百エーカーの森から飛んできた。

「オウル」とクリストファー・ロビンは言った。「パーティーを開くよ。」

「ほう、パーティーを」とオウルは言った。

「しかも特別なパーティーなんだ。だって、プーがピグレットを洪水から助けてくれたことがあっただろう。それをお祝いするパーティーだからね。」

「なるほど、それで、なのか」とオウルは言った。

「そうさ、だからできるだけ早くプーに知らせてほしいし、みんなにも伝えてね。だって明日なんだ。」

「おやおや、明日なのか」とオウルは、できるだけ協力的に言った。

「じゃあ、頼んだよ、オウル。」

オウルは、とても賢そうなことを言おうとしたけれど思いつかず、そのままみんなに知らせに飛んでいった。そして最初に声をかけたのは、プーだった。

「プー」とオウルは言った。「クリストファー・ロビンがパーティーを開くって。」

「おお!」とプーは言った。オウルが何か返事を期待しているなと思って、「ピンク色の砂糖がけの、あの小さいお菓子もあるのかな?」と続けた。

オウルはピンク色の砂糖がけの小さいお菓子について話すのは自分の品位に合わないと感じて、クリストファー・ロビンが言ったことをそのままプーに伝えて、今度はイーヨーのもとへ飛んでいった。

「ぼくのためのパーティー?」とプーは考えた。「なんてすてきなんだ!」そして、みんながちゃんとプーのパーティーだと知っているのかな、クリストファー・ロビンは“うかぶクマ号”や“プーの頭号”やら、ぼくが発明して航海したすばらしい船たちのことをちゃんと話してくれたのかな、もし誰も覚えてなかったり、パーティーが何のためか分からなくなったらどうしよう……と思いはじめた。考えれば考えるほど、パーティーのことが頭の中でごちゃごちゃになって、うまくいかない夢みたいになった。そして夢は歌になって、プーの中でくり返された。それは

心配性のプーの歌。

三つのばんざい、プーのために!

(「だれのため?」)

プーのため――

(「なぜ? なにしたの?」)

みんな知ってるはずさ;

友だちをびしょぬれから救ったんだ!

三つのばんざい、クマのために!

(「どこのクマ?」)

クマのため――

泳げなかったけど、

助け出した!

(「だれを助けたの?」)

お話をよく聞いてね!

ぼくが話してるのは、プーのこと――

(「だれのこと?」)

プーのこと!

(「ごめん、何度も忘れちゃって」)

ええと、プーはとても巨大なアタマのクマだったんだ

(「もう一回言って!」)

巨大なアタマ――

(「巨大な何?」)

まあ、いっぱい食べたし、

泳げたかどうかぼくには分からないけど、

どうにか浮かんだ

ちょっとした舟で

(「どんな舟?」)

まあ、ちょっとした壺で――

だから今こそ、ばんざい三つを贈ろう

(「今こそ、ばんざい三つのどれ?」)

何年も何年も元気でいてくれるように、

知恵もお金も増えますように!

三つのばんざい、プーのために!

(「だれのため?」)

プーのため――

三つのばんざい、クマのために!

(「どこのクマ?」)

クマのため――

三つのばんざい、すばらしいウィニー・ザ・プーのために!

(「だれか教えて――なにしたの?」)

そんなふうに歌が頭のなかでぐるぐるしているころ、オウルはイーヨーのところで話していた。

「イーヨー」とオウルは言った。「クリストファー・ロビンがパーティーを開くんだ。」

「そりゃあ、おもしろい」とイーヨーは言った。「きっとぼくには、踏まれてつぶれたお菓子のかけらでも分けてくれるんだろう。親切で思いやりがある。お礼なんてとんでもない、気にしないでくれ。」

「きみにも招待状があるんだ。」

「それってどんな味だ?」

「招待状だよ!」

「うん、聞こえたよ。だれが落としたの?」

「これは食べ物じゃなくて、パーティーに来てくださいっていうお誘いなの。明日だよ。」

イーヨーはゆっくり首を振った。

「君が言いたいのはピグレットのことだろう。あの、耳がぴょんぴょんした小さいやつ。あれがピグレットだ。ぼくから伝えておくよ。」

「ちがうちがう!」とオウルはせわしなく言った。「きみのことなんだ!」

「ほんとうかい?」

「もちろんさ。クリストファー・ロビンは“みんな! みんなに伝えて! ”って言ってたよ。」

「みんな来るの? イーヨー以外は?」

「みんな来るんだ」とオウルはむくれて言った。

「ふむ」とイーヨー。「きっと何かの間違いだろうが、まあぼくも行こう。ただ、もし雨が降ってもぼくのせいにしないでくれよ。」

けれど、雨は降らなかった。クリストファー・ロビンは長い木の板で長いテーブルを作り、みんなでそのまわりに座った。クリストファー・ロビンはテーブルの端っこに座り、もう一方の端にはプーが座った。その間の片側には、オウルとイーヨーとピグレットがいて、もう片側にはラビットとルーとカンガがいた。そして、ラビットの友だちや親せきたちは、草の上に広がって、誰かが話しかけてくれたり、何かを落としたり、時間を聞いたりしないかと、期待して待っていた。

これはルーが初めて招かれたパーティーで、彼はとてもわくわくしていた。みんなが座るとすぐに、ルーは話しはじめた。

「やあ、プー!」とルーはきいきい声で言った。

「やあ、ルー」とプーが答えた。

ルーはしばらく席でぴょんぴょん跳ねて、それからまた始めた。

「やあ、ピグレット!」とルーが言った。

ピグレットは手を振ったけれど、忙しくて何も言えなかった。

「やあ、イーヨー!」とルーが言った。

イーヨーはどんよりとうなずいた。「すぐ雨が降るさ、見てごらん。降らなかったら不思議だ」と言った。

ルーは本当に降るかどうか見てみたけれど、降らなかった。だから「やあ、オウル!」と言った。するとオウルは優しく「やあ、坊や」と答えて、それからまたクリストファー・ロビンに、クリストファー・ロビンが知らない彼の友だちに、もう少しで起こりそうだった事故の話を続けた。そしてカンガはルーに言った。「まずミルクを飲んでからお話ししましょうね、ルー。」そこでミルクを飲んでいたルーは、両方同時にできるよ……と言おうとしたけれど、むせてしまい、そのあと長いこと背中をぽんぽんされて、拭いてもらうことになった。

みんながおなかいっぱいになりかけたころ、クリストファー・ロビンがスプーンでテーブルを叩いたので、みんな話すのをやめて、しんと静かになった。ただしルーだけは盛大にしゃっくりをしていて、それをラビットの親せきのせいにしようと必死だった。

「このパーティーはね」とクリストファー・ロビンが言った。「誰かが何かをしたから開くパーティーなんだ。そしてみんな、それが誰か知ってる。その人のパーティーなんだよ。その人がしたことのお祝いでね。そして僕は、その人にプレゼントを持ってきたんだ、ほら、これだよ。」そう言いながらあたりを探して、小さな声で「どこ?」とささやいた。

クリストファー・ロビンが探している間に、イーヨーはわざとらしく咳払いして話しはじめた。

「みなさん」とイーヨーは言った。「そして、ちょっと変わった方も含めて、お集まりいただき光栄です。いや、むしろここまでのところは光栄だったと言っておきましょう。ぼくがしたことなんて、たいしたことじゃありません。みなさんだって――ラビットとオウルとカンガ以外なら――同じことをしたでしょう。ああ、それとプーも。もっとも、ピグレットとルーには当てはまりません。小さすぎるからね。でも他のみんななら、きっと同じことをしたはずです。たまたま、ぼくだっただけです。わざわざ言うまでもありませんが、ぼくがしたことはクリストファー・ロビンが今探してるものをもらうため、というわけじゃないんです」――そう言ってイーヨーは前足を口に当て、大きな声で「テーブルの下を探してごらん」とささやいた――「ぼくがやったのは、みんなができることをしよう、そう思ったからです。ぼくはみんな――」

「ひっく!」とルーが思わず声を出した。

「ルー、だめよ」とカンガが叱った。

「ぼく?」とルーはちょっとびっくりして聞いた。

「イーヨーは何の話をしてるの?」とピグレットがプーに小声で聞いた。

「さあ」とプーはちょっぴりさびしそうに言った。

「ぼくはてっきりプーのパーティーかと思ってたよ。」

「ぼくも、前はそう思ってた。でも、違ったみたいだね。」

「イーヨーよりプーのパーティーのほうがいいな」とピグレット。

「ぼくもだよ」とプー。

「ひっく!」とまたルー。

「わたしが言っていた通りだ」とイーヨーは大きな声で、きびしく言った。「大きな音で何度もさえぎられたが、ぼくが言いたいのは――」

「見つけたよ!」とクリストファー・ロビンがうれしそうに叫んだ。「プーに回して! これはプーへのプレゼントだよ。」

「プーに?」とイーヨー。

「もちろんだよ。世界でいちばんのくまなんだから。」

「やっぱりそうか」とイーヨー。「まあ、文句を言うこともできないさ。ぼくには友だちがいるし。つい昨日だって誰かぼくに話しかけてくれた。そして、ラビットがぶつかって『ちぇっ』と言ったのは先週だったか、その前だったか。社交の輪、だね。いつも何かしらあるもんさ。」

でも、誰もイーヨーの話は聞いていなかった。みんな「開けて、プー」「何が入ってるの?」「ぼく知ってる」「いや知らないよ」などと、いろんなことを言っていた。そしてもちろんプーはできるだけ早く包みを開けた。でも、ひもは切らなかった。ひもはいつか役に立つかもしれないからだ。とうとう包みがほどけた。

プーが中を見たとき、うれしくて、ほとんどひっくり返りそうになった。それはとくべつなペンシルケースだった。中には「B(くま)」と書かれた鉛筆や、「HB(手伝いくま)」と書かれた鉛筆、「BB(勇気くま)」と書かれた鉛筆も入っていた。ほかにも鉛筆を削るナイフや、まちがえた字を消すための消しゴム、言葉が歩けるように線を引くものさし、そして何インチあるか知りたいときのために目盛りもついていた。それから、青い鉛筆、赤い鉛筆、緑の鉛筆もあって、特別なことを青や赤や緑で書けるようになっていた。これらぜんぶすてきなポケットに分かれて入っていて、とくべつなケースはカチッと音を立てて閉まるのだった。そして、それはぜんぶプーのものだった。

「わあ」とプーが言った。

「わあ、プー!」と他のみんなも言った。ただしイーヨーをのぞいて。

「ありがとう」とプーはうなるように言った。

でもイーヨーはひとりごとを言っていた。「この書くってやつさ。鉛筆だのなんだの。大げさだよ。くだらない。意味なんてないさ。」

それからしばらくして、みんなが「さようなら」と「ありがとう」をクリストファー・ロビンに言って帰ったあと、プーとピグレットは黄金色の夕暮れの中、しみじみと思いにふけりながらいっしょに歩いて帰った。そして長いこと、二人とも黙っていた。

「ねえ、プー、朝起きたとき、いちばん最初に自分に何て言うの?」とピグレットがやっと聞いた。

「朝ごはんは何かな?」とプー。「ピグレットは?」

「ぼくはね、今日はどんなわくわくすることがあるかな、って思うよ」とピグレット。

プーは考えこむようにうなずいた。

「同じことだよ」と言った。

「それで、何があったの?」とクリストファー・ロビンが聞いた。

「いつのこと?」

「次のあささ。」

「わからないよ。」

「思い出して、ぼくとプーに教えてくれる?」

「きみがどうしてもって言うなら。」

「プーが知りたがってるよ」とクリストファー・ロビンは言った。

彼は大きくため息をつき、くまの足をつかんでドアのほうへ歩いていった。うしろにウィニー・ザ・プーを引きずりながら。ドアのところで振り返って言った。「ぼくがお風呂に入るの、見にくる?」

「行くかもね」とぼく。

「プーのペンシルケース、ぼくのよりよかった?」

「おんなじだったよ」とぼくは言った。

彼はうなずいて出ていった……そしてすぐあと、ウィニー・ザ・プーの「どすん、どすん、どすん」という音が、階段をのぼっていくのが聞こえた。