序文

この本に記された冒険のほとんどは、実際に起こった出来事である。一つか二つは私自身の経験であり、残りは私の学友であった少年たちの経験だ。ハック・フィンは実在の人物から着想を得ている。トム・ソーヤーも同様だが、特定の一個人をモデルにしたわけではない。彼は、私が知る三人の少年の特徴を組み合わせた存在であり、したがって建築でいうところの複合様式に属するものである。

作中で触れられている奇妙な迷信は、この物語の時代――すなわち、今から三十年ないし四十年前――において、西部の子どもたちや奴隷たちの間で広く信じられていたものばかりである。

本書は主として少年少女の娯楽のために書かれたものであるが、そのために大人の男女から敬遠されることのないよう願っている。というのも、大人たちにかつての自分自身の姿や、その頃どのように感じ、考え、語り、そして時にはいかに奇妙な企てに熱中したかを、楽しく思い出してもらうことも、私の計画の一部であったからだ。

著者

ハートフォードにて、一八七六年

第一章

「トム!」

返事がない。

「トム!」

返事がない。

「あの子はいったいどこへ行ったんだか。トム、お前!」

返事がない。

老婆は眼鏡を鼻先までずらし、眼鏡越しに部屋の中を見回した。それから今度は眼鏡を額に押し上げ、その下から覗き込むようにあたりを見た。ほんの小さな男の子を探すのに、彼女が眼鏡を「通して」見ることは滅多になかった。それは彼女の晴れ着用の、いわば心の誇りともいうべき代物で、「粋」のために作られたものであり、実用のためのものではなかったのだ。それなら暖炉の蓋を二枚重ねて見たほうが、よっぽどましだったろう。彼女は一瞬途方に暮れた顔をしたが、やがて、厳しい口調ではなかったが、それでも家具に聞こえるくらい大きな声で言った。

「よし、今度捕まえたら、ただじゃおかないから――」

彼女は最後まで言い終えなかった。というのも、その時にはもう屈み込んで、箒でベッドの下を突っついていたからだ。その突きに合わせて息を弾ませる必要があったのである。彼女がそこから引っ張り出したのは、猫一匹だけだった。

「まったく、あの子には本当に敵わない!」

彼女は開け放たれた戸口へ行き、そこに立つと、庭を構成しているトマトの蔓やチョウセンアサガオの雑草の間を隈なく見渡した。トムはいない。そこで彼女は、遠くまで届くように計算した角度で声を張り上げ、叫んだ。

「おーまーえー、トーム!」

その時、背後でかすかな物音がした。彼女が振り返ると同時だった。小さな男の子の上着のたるんだ襟首をひっつかみ、その逃走を阻止したのである。

「いた! あの物置だと思ったよ。中で何をしてたんだい?」

「なんでもない。」

「なんでもないですって! その手を見なさい。それからその口も。いったい何だい、そのべたべたしたものは?」

「わかんないよ、おばさん。」

「いいや、あたしにはわかるさ。ジャムだ――そういうことさ。あのジャムに手を出すな、さもないとひっぱたくからねって、四十回は言ったはずだよ。その鞭をおくれ。」

鞭が宙を舞う――絶体絶命の危機――

「あっ! おばさん、後ろ!」

老婆はくるりと振り返り、スカートの裾を危ないところからさっと引き寄せた。少年はその隙に逃げ出し、高い板塀をよじ登り、その向こうへと姿を消した。

ポリーおばさんは一瞬あっけにとられて立っていたが、やがてくすくすと穏やかに笑い出した。

「しょうがない子だね。あたしはいつになったら物事を覚えるんだい? あの子には今までさんざん同じような悪戯を仕掛けられてきたんだから、今頃はもう警戒してなきゃいけないはずなのに。でも、年寄りの馬鹿が一番の馬鹿者ってことさ。老い犬に新しい芸は仕込めない、って言うからね。だけどまあ、あの子は二日続けて同じ手は使わないんだから、次は何が来るかなんて、どうしてわかりゃしないよ。あの子は、あたしがかんしゃくを起こす寸前まで、どれだけあたしをじらせるかちゃんとわかってるみたいだし、一分でもあたしの気をそらしたり、笑わせたりできれば、それで万事うまくいくってことも知ってるんだ。そうすりゃ、あたしはもうびた一文叩けなくなる。あたしはあの子にちゃんと務めを果たしちゃいない。それは神様に誓って本当だよ。まったくね。『鞭を惜しむと子どもはだめになる』とは、聖書にもある通りさ。あたしは自分たち二人のために罪と苦しみを積み上げているんだ、わかってるよ。あの子は悪魔[訳注:Old Scratchは悪魔の俗称]でいっぱいだけど、ああ、なんてこった! あの子は亡くなった妹の息子なんだ、かわいそうに。どうしたって、あの子を鞭打つ気にはなれないのさ。見逃してやるたびに、良心がひどく痛むし、叩くたびに、この年老いた心は張り裂けそうになる。まあいいさ、女から生まれたる者は、日短くして、悩みに満ちと聖書にもある通り、きっとそうなんだろう。今夜も学校をサボるだろうから、明日は罰として仕事をさせなきゃなるまい。他の子がみんな休みの土曜日にあの子を働かせるのは、そりゃあ大変なことだよ。でもあの子は、他の何よりも仕事が嫌いなんだから、あたしがあの子への務めをいくらか果たさなきゃ、あの子を破滅させてしまうことになる。」

トムは案の定、学校をサボり、大いに楽しんだ。彼が家に戻ったのは、小さな黒人の少年ジムが翌日分の薪をのこぎりで引き、夕食前に焚き付けを割るのを手伝うのに、かろうじて間に合う時間だった――少なくとも、ジムが仕事の四分の三をこなしている間、自分の冒険談をジムに語って聞かせるには十分間に合った。トムの弟(というよりは異父弟)のシッドは、自分の分担(木屑拾い)をすでに終えていた。彼は物静かな少年で、冒険好きで厄介な真似はしなかったからだ。

トムが夕食を食べ、隙を見ては砂糖を盗み食いしている間、ポリーおばさんは彼に狡猾さに満ちた、非常に深遠な質問を浴びせた――というのも、彼を罠にかけて、まずい事実を白状させようと目論んでいたからだ。他の多くの純朴な魂の持ち主と同様、自分には暗く謎めいた外交術の才能が備わっていると信じることが、彼女のささやかな虚栄心だった。そして彼女は、自分のもっとも透けて見えるような策略を、低劣な狡知の驚異として熟考するのが好きだった。彼女は言った。

「トム、学校はそこそこ暑かっただろう?」

「うん。」

「ものすごく暑かったんじゃないかい?」

「うん。」

「泳ぎに行きたくならなかったかい、トム?」

トムの胸を、一抹の恐怖がよぎった――居心地の悪い疑念の一片だ。彼はポリーおばさんの顔を窺ったが、何も読み取れなかった。そこで彼は言った。

「ううん――まあ、あんまり。」

老婆は手を伸ばしてトムのシャツに触り、言った。

「だけど、今はそんなに暑くないじゃないか」そして彼女は、誰にもその意図を悟られずにシャツが乾いていることを見抜いたのだと考えると、悦に入った。だが、彼女の思惑とは裏腹に、トムは今や風向きを察していた。そこで彼は、次の手を先回りした。

「何人かで頭にポンプの水をかけたんだ――僕のはまだ湿ってるよ。ほら?」

ポリーおばさんは、その状況証拠を見落とし、一杯食わされたことに腹を立てた。その時、彼女に新たな霊感がひらめいた。

「トム、頭に水をかけるのに、あたしが縫い付けたシャツの襟をほどく必要はなかっただろう? 上着のボタンを外しな!」

トムの顔から苦悩の色が消えた。彼は上着を開いた。シャツの襟はしっかりと縫い付けられていた。

「ちぇっ! まあ、行きなさい。てっきり学校をサボって泳ぎにでも行ったんだとばかり思ってたよ。でも許してやるよ、トム。お前はことわざにあるように、見かけによらない焼け焦げ猫みたいなもんだね――見た目よりはましだよ。今回はね。」

彼女は自分の洞察力が外れたことに半分残念に思い、トムが一度でも従順な行いに行き当たったことを半分喜んでいた。

しかし、シッドが言った。

「あれ、おばさんは襟を白い糸で縫ったと思ってたけど、黒い糸だよ。」

「おや、まあ、白い糸で縫ったはずだよ! トム!」

しかし、トムは残りの言葉を待たなかった。戸口から出ていくとき、彼は言った。

「シッド、今度のことでお前をぶっとばしてやるからな。」

安全な場所で、トムは上着の襟に突き刺してある二本の大針を調べた。糸が巻きつけてあり、一本には白い糸が、もう一本には黒い糸が通してあった。彼は言った。

「シッドがいなけりゃ、おばさんは気づきっこなかったんだ。ちくしょう! おばさんは白い糸で縫う時もあれば、黒い糸で縫う時もある。どっちか一つに決めてくれりゃいいのに――いちいち覚えてられるかよ。でも、今度のことでシッドをぶん殴ってやるのは確かだ。思い知らせてやる!」

彼は村の模範少年ではなかった。もっとも、その模範少年のことはよく知っていた――そして心から軽蔑していた。

二分も経たないうちに、彼は自分の悩み事をすっかり忘れてしまった。彼の悩みが、大人の男にとっての悩みと比べて、少しでも軽く、苦くないからではない。新たな、そして強力な関心事が、それらを圧倒し、一時的に彼の心から追い出してしまったからだ――ちょうど、大人の不幸が新しい事業の興奮の中で忘れ去られるのと同じように。この新しい関心事とは、彼が黒人から習ったばかりの、口笛の貴重な新技だった。彼はそれを邪魔されずに練習したくてたまらなかった。それは、音楽の合間に舌を口蓋に短い間隔で触れさせることによって生み出される、独特の鳥のような節回し、一種の流れるようなさえずりであった――読者がかつて少年であったなら、おそらくそのやり方を覚えているだろう。勤勉と集中によって、彼はすぐにそのコツを掴み、口いっぱいにハーモニーを、魂いっぱいに感謝を抱いて、通りを闊歩した。彼は、新しい惑星を発見した天文学者のような気分だった――疑いなく、強く、深く、混じりけのない喜びという点に関する限り、有利なのは天文学者ではなく、少年の方であった。

夏の夜は長かった。まだ暗くはなっていなかった。やがてトムは口笛を止めた。目の前に見知らぬ者がいた――自分より一回り大きな少年だ。この貧しくみすぼらしいセント・ピーターズバーグの村では、年齢や性別を問わず、新参者は人目を引く珍しい存在だった。この少年は身なりも良かった――平日にしては、あまりにも立派な身なりだった。これはまさに驚くべきことだった。彼の帽子はお洒落なもので、ぴったりとボタンを留めた青い布の上着は新しくて粋で、ズボンも同様だった。彼は靴を履いていた――しかも、まだ金曜日だというのに。おまけにネクタイまで締めていた。鮮やかなリボンの一片だ。彼には都会風の雰囲気が漂っており、それがトムの神経を逆なでした。トムがその見事な驚異を見つめれば見つめるほど、彼の鼻はますますその派手さを嘲り、自分自身の服装がますますみすぼらしく思えてくるのだった。どちらの少年も口を開かなかった。一方が動けば、もう一方も動く――ただし、円を描くように横に動くだけだ。彼らは常に顔と顔、目と目を合わせたままだった。ついにトムが言った。

「お前なんかに負けるか!」

「やれるもんならやってみな。」

「ああ、やってやるさ。」

「いや、できっこないね。」

「できるって言ってるだろ。」

「できっこない。」

「できる。」

「できない。」

「できる!」

「できない!」

気まずい沈黙。それからトムが言った。

「お前の名前は?」

「お前には関係ないことだろ。」

「そうかい、なら関係あることにしてやるさ。」

「じゃあ、なんでそうしないんだ?」

「ごちゃごちゃ言うなら、そうしてやる。」

「ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ。さあ、どうだ。」

「へえ、自分をすごく賢いとでも思ってるんだな? 片手を後ろで縛られてたって、お前くらいやっつけてやれるぜ、その気になればな。」

「じゃあ、なんでやらないんだ? やれるって言うじゃないか。」

「ああ、やってやるさ、もしお前がちょっかいを出すならな。」

「はいはい――そんな家族なら山ほど見てきたぜ。」

「利口ぶって! 自分が何様だと思ってるんだ? ああ、なんて帽子だ!」

「その帽子が気に入らないなら、叩き落としてみろよ。俺の挑戦を受けてみな――挑戦を受けるようなやつは、卵だって吸うんだぜ」[訳注:臆病者だという侮辱の言葉]

「嘘つき!」

「お前もな。」

「お前は喧嘩っ早い嘘つきで、受けて立つ勇気もないくせに。」

「あー、どっか行けよ!」

「おい――これ以上生意気な口をきくなら、石ころを拾ってお前の頭にぶつけてやるからな。」

「へえ、もちろんそうするんだろうね。」

「ああ、やってやるさ。」

「じゃあ、なんでやらないんだ? なんでやるって言い続けるんだ? なぜやらない? 怖いからだろ。」

「怖くなんかない。」

「怖いんだ。」

「怖くない。」

「怖いんだ。」

再び沈黙が流れ、互いに睨み合い、じりじりと横歩きで回り合った。やがて二人は肩と肩が触れ合う距離になった。トムが言った。

「ここから失せろ!」

「お前こそ失せろ!」

「嫌だ。」

「俺も嫌だ。」

こうして二人は、それぞれ片足を斜めに踏ん張って支えとし、全力で押し合い、憎しみを込めて互いを睨みつけたまま立っていた。しかし、どちらも優位に立つことはできなかった。二人とも熱くなって顔を紅潮させるまで揉み合った後、それぞれが用心深く力を緩めた。トムが言った。

「お前は臆病者の子犬だ。俺の兄ちゃんに言いつけてやる。兄ちゃんなら小指一本でお前をのしてやれるし、そうさせてやるからな。」

「お前の兄ちゃんなんか知るか。俺にはもっとでかい兄ちゃんがいるんだ――それに、そいつならお前の兄ちゃんをあの塀の向こうにだって放り投げられるぜ」[両者の兄は架空の存在であった]

「嘘だ。」

「お前がそう言ったって、そうなるわけじゃない。」

トムは親指の先で土の上に一本の線を引き、言った。

「この線を越えてみろ、そしたら立てなくなるまでぶん殴ってやる。挑戦を受けるようなやつは、羊泥棒だ。」

新しい少年はためらわずに線を越え、言った。

「さあ、やるって言ったな。今すぐやってみせろよ。」

「俺に近づくなよ。気をつけた方がいいぜ。」

「でも、お前がやるって言ったんだ――なんでやらないんだ?」

「ちくしょう! 二セントくれりゃ、やってやるぜ。」

新しい少年はポケットから二枚の大きな銅貨を取り出し、嘲るように差し出した。トムはそれを地面に叩きつけた。一瞬のうちに、二人の少年は猫のように掴み合いながら、泥の中で転げ回っていた。そして一分ほどの間に、互いの髪と服を引っ張り、引き裂き、互いの鼻を殴り、引っ掻き、埃と栄光にまみれた。やがて混乱は形をなし、戦いの霧の中からトムが現れた。彼は新しい少年にまたがり、拳で殴りつけていた。「まいったって言え!」と彼は言った。

少年はただ、逃れようともがくだけだった。彼は泣いていた――主に怒りから。

「まいったって言え!」――そして殴打は続いた。

ついに見知らぬ少年は、くぐもった声で「まいった!」と叫び、トムは彼を解放して言った。

「これで懲りただろ。次に誰にちょっかい出すか、気をつけた方がいいぜ。」

新しい少年は服の埃を払いながら去っていった。すすり泣き、鼻を鳴らし、時折振り返っては首を振り、次にトムを捕まえたらどうしてやるかと脅していた。それに対してトムは野次を飛ばし、意気揚々と歩き出した。そして彼が背を向けたとたん、新しい少年は石をひっつかみ、それを投げてトムの肩の間に命中させると、くるりと踵を返し、カモシカのように逃げ去った。トムはその裏切り者を家まで追いかけ、こうして彼がどこに住んでいるかを知った。それから彼はしばらく門のところで陣取り、敵に出てくるよう挑発したが、敵は窓から彼に顔をしかめるだけで、応じようとはしなかった。ついに敵の母親が現れ、トムを悪辣で、たちの悪い、下品な子供だと罵り、追い払うよう命じた。そこで彼は立ち去った。しかし、彼はその少年のために「待ち伏せ」して「お礼参り」をすると心に誓った。

その夜、彼はかなり遅くに家に帰り、用心深く窓から忍び込んだところ、叔母という名の伏兵に遭遇した。そして彼女が彼の服の状態を見るや、彼の土曜の休日を重労働の監禁に変えるという決意は、金剛石のごとき硬さになった。

第二章

土曜の朝が来た。夏の世界はすべてが明るく新鮮で、生命力に満ち溢れていた。すべての心に歌があった。そして、もしその心が若ければ、音楽は唇からほとばしった。すべての顔に陽気さが満ち、すべての足取りに弾みがあった。ニセアカシアの木は花盛りで、その花の香りが空気を満たしていた。村の向こう、その上方にそびえるカーディフの丘は、草木で緑に覆われ、ちょうど良い距離にあるため、夢見るような、安らかで、魅力的な「喜びの国」のように見えた。

トムは漆喰のバケツと長い柄の刷毛を持って歩道に現れた。彼は塀を見渡し、すべての喜びが彼から去り、深い憂鬱が彼の心に沈み込んだ。高さ九フィート、長さ三十ヤードの板塀。彼にとって人生は空虚に思え、存在はただの重荷だった。ため息をつき、彼は刷毛を浸し、一番上の板に沿ってそれを滑らせた。その作業を繰り返し、もう一度やった。その取るに足らない白く塗られた筋を、まだ塗られていない広大な塀の大陸と比較し、落胆して植木箱に腰を下ろした。ジムがブリキの桶を手に、「バッファロー・ギャルズ」を歌いながら、門からスキップして出てきた。町のポンプから水を汲んでくることは、以前はトムの目にはいつも憎むべき仕事だったが、今はそうは思えなかった。彼はポンプのところには仲間がいることを思い出した。白人、混血、黒人の少年少女がいつもそこで順番を待ち、休み、おもちゃを交換し、口論し、喧嘩し、ふざけ合っていた。そして彼は、ポンプがわずか百五十ヤードしか離れていないにもかかわらず、ジムが水の入った桶を持って一時間以内に戻ってきたことはなく、それでもたいていは誰かが彼を迎えに行かなければならなかったことを思い出した。トムは言った。

「なあ、ジム、もし君が少しペンキを塗ってくれるなら、僕が水を汲んでくるよ。」

ジムは首を振って言った。

「だめだよ、トムの旦那。奥様がね、この水を汲みに行って、誰とも道草食っちゃいけないって言ったんだ。奥様は、トムの旦那が僕にペンキ塗りを頼むだろうって思ってたみたいで、だから自分の仕事をしに行けって言ったんだ――ペンキ塗りはご自分で面倒見るってさ。」

「ああ、おばさんが言ったことなんて気にしないでいいよ、ジム。いつもああ言うんだから。桶を貸してくれ――一分もかからないさ。おばさんには絶対わからないよ。」

「ああ、だめだよ、トムの旦那。奥様に頭をひっぱたかれちまう。ほんとだよ。」

「おばさんが! 誰かをひっぱたくことなんてないさ――指ぬきで頭をこつんとやるだけだろ――そんなの誰が気にするもんか。口ではひどいことを言うけど、口だけじゃ痛くもかゆくもない――少なくとも、泣きさえしなけりゃね。ジム、いいものをやるよ。白いビー玉をあげる!」

ジムは心が揺らぎ始めた。

「白いビー玉だよ、ジム! それに、こいつはとびっきりの一級品だぜ。」

「おやまあ! そりゃすごいビー玉だね! でもトムの旦那、奥様がすごく怖くって――」

「それに、もしやってくれるなら、僕の痛い足の指を見せてあげる。」

ジムも人の子――この魅力は彼にとってあまりにも大きすぎた。彼は桶を置き、白いビー玉を受け取り、包帯が解かれていく間、夢中になってその足の指に身を乗り出した。次の瞬間、彼は桶を手に、ひりひりする尻を抱えて通りを飛ぶように走り去り、トムは勢いよくペンキを塗り、ポリーおばさんはスリッパを手に、目に勝利の色を浮かべて戦場から引き上げていった。

しかし、トムの気力は長くは続かなかった。彼はこの日のために計画していた楽しみのことを考え始め、彼の悲しみは増していった。間もなく、自由な少年たちが、あらゆる種類の楽しい冒険に出かけるために、陽気に通り過ぎていくだろう。そして彼らは、仕事をしなければならない彼をさんざんからかうだろう――そのことを考えただけで、彼は火のように焼かれた。彼は自分の世俗的な財産を取り出して調べた――おもちゃの切れ端、ビー玉、がらくた。仕事の交換を買うには十分かもしれないが、純粋な自由を半時間買うには半分にも満たない。そこで彼は、その乏しい資財をポケットに戻し、少年たちを買収しようという考えを諦めた。この暗く絶望的な瞬間に、彼に霊感がひらめいた! 偉大で壮大な霊感に他ならなかった。

彼は刷毛を手に取り、静かに仕事に取りかかった。やがてベン・ロジャースが姿を現した――数ある少年たちの中で、まさに彼がその嘲笑を最も恐れていた少年だった。ベンの歩き方はホップ・ステップ・アンド・ジャンプ――彼の心が軽く、期待に胸を膨らませていることの十分な証拠だった。彼はリンゴを食べながら、時折、長くメロディアスな雄叫びを上げ、それに続いて重々しいディンドン・ドン、ディンドン・ドンという音を響かせていた。彼は蒸気船になりきっていたのだ。近づくにつれて、彼は速度を落とし、通りの真ん中を取り、右舷に大きく傾き、重々しく、そして骨の折れるような仰々しさで向きを変えた――彼はビッグ・ミズーリ号になりきっており、自分は九フィートの水を引いていると考えていたからだ。彼は船であり、船長であり、機関室のベルを兼ねていたので、彼は自分がハリケーン・デッキに立って命令を下し、それを実行していると想像しなければならなかった。

「停止だ、サー! チリン・チリン!」船足はほとんどなくなり、彼はゆっくりと歩道に近づいた。

「後進に切り替え! チリン・チリン!」彼の腕はまっすぐに伸び、体の脇で硬直した。

「右舷を後進! チリン・チリン! チョウ! チュチョウ・ワウ! チョウ!」その間、彼の右手は荘厳な円を描いていた――それは四十フィートの外輪を表していたからだ。

「左舷を後進! チリン・チリン! チョウ・チュチョウ・チョウ!」左手が円を描き始めた。

「右舷停止! チリン・チリン! 左舷停止! 右舷前進! 停止! 外側をゆっくり回せ! チリン・チリン! チョウ・オウ・オウ! 船首のもやい綱を出せ! 急げ! さあ――スプリングラインを出せ――そこで何をしてる! その切り株に二重に巻きつけろ! 渡し板のそばで待機――放せ! 機関停止、サー! チリン・チリン! シュッ! シュッ! シュッ!」(ゲージコックを試している)

トムはペンキ塗りを続けた――蒸気船には何の注意も払わなかった。ベンは一瞬呆然と見つめ、それから言った。「おいおい! お前、困ったことになったな!」

返事はない。トムは芸術家の目で最後のひと塗りを見渡し、それから刷毛をもう一度優しく滑らせ、先ほどと同じようにその出来栄えを吟味した。ベンは彼の隣に並んだ。トムはリンゴに涎が出そうになったが、仕事に固執した。ベンは言った。

「やあ、相棒、仕事かい?」

トムは突然振り返り、言った。

「なんだ、ベンじゃないか! 気づかなかったよ。」

「なあ――俺、泳ぎに行くんだ。お前も行けたらいいのにって思うだろ? でももちろん、お前は仕事の方がいいんだよな――そうじゃないか? もちろんそうだよな!」

トムは少年を少しの間じっと見つめ、言った。

「何を仕事って言うんだい?」

「なんだって、それが仕事じゃないか?」

トムはペンキ塗りを再開し、無頓着に答えた。

「まあ、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない。僕が知っているのは、これがトム・ソーヤーに合っているってことだけさ。」

「おいおい、まさかそれが好きだなんて言うつもりじゃないだろ?」

刷毛は動き続けた。

「好きかって? まあ、好きじゃいけない理由がわからないな。毎日塀のペンキ塗りができる少年なんて、いるもんかい?」

その一言で、事態は新たな様相を呈した。ベンはリンゴをかじるのをやめた。トムは刷毛を優雅に前後に動かし――一歩下がって効果を確かめ――あちこちにひと筆加え――再び効果を吟味した――ベンはその一挙手一投足を見つめ、ますます興味をそそられ、ますます夢中になっていった。やがて彼は言った。

「なあ、トム、僕にも少しペンキを塗らせてくれよ。」

トムは考え、同意しかけた。しかし、彼は考えを変えた。

「いや――いや――それはちょっと無理だろうな、ベン。ほら、ポリーおばさんはこの塀のことになると、ものすごくうるさいんだ――通りのすぐそばだからね――でも、裏の塀なら気にしないし、おばさんも気にしないだろうけど。そう、この塀にはものすごくこだわるんだ。とても丁寧にやらなきゃいけない。千人に一人、いや二千人に一人だって、やらなきゃいけないやり方でできる少年はいないと思うよ。」

「えっ――本当かい? おいおい、頼むよ――ちょっとだけ試させてくれ。ほんの少しだけ――もし君が僕だったら、僕は君にやらせてあげるよ、トム。」

「ベン、やらせてあげたいのはやまやまなんだ、本当だよ。でもポリーおばさんが――ほら、ジムがやりたがったけど、おばさんはやらせなかった。シッドがやりたがっても、シッドにもやらせなかった。これで僕がどんな立場かわかるだろ? もし君がこの塀に取りかかって、何かあったら――」

「ああ、ちぇっ、僕だって同じくらい丁寧にやるよ。さあ、やらせてくれ。なあ――僕のリンゴの芯をあげるよ。」

「うーん、じゃあ――いや、ベン、だめだ。怖いんだ――」

「全部あげるよ!」

トムは顔には渋々といった表情を浮かべながらも、心の中では大喜びで刷毛を手渡した。そして、かつての蒸気船ビッグ・ミズーリ号が太陽の下で汗水流して働く間、引退した芸術家は近くの日陰にある樽に腰掛け、足をぶらぶらさせ、リンゴをむしゃむしゃ食べながら、次なる罪なき者たちの虐殺を計画していた。材料に不足はなかった。少年たちがひっきりなしにやって来た。彼らはからかいに来たが、ペンキを塗るために残った。ベンがへとへとになる頃には、トムは次の権利をビリー・フィッシャーと、状態の良い凧と交換していた。そして彼が遊び終えると、ジョニー・ミラーが死んだネズミとそれを振り回すための紐で権利を買い取った――かくして、々、々、時間は過ぎていった。そして午後の中頃になる頃には、朝には貧しく一文無しの少年だったトムは、文字通り富に溺れていた。彼は前述の品々に加えて、ビー玉十二個、ジューズ・ハープ[訳注:口琴の一種]の一部、覗き込むための青い瓶ガラスの破片、糸巻きの大砲、何も開けられない鍵、チョークの欠片、デキャンタのガラス栓、ブリキの兵隊、おたまじゃくし二匹、爆竹六本、片目だけの子猫、真鍮のドアノブ、犬の首輪――ただし犬はなし――ナイフの柄、オレンジの皮四切れ、そしてぼろぼろの古い窓枠を手にしていた。

彼はその間ずっと、素晴らしく、快適で、怠惰な時間を過ごした――仲間も大勢いた――そして塀には三度も漆喰が塗られていた! もし漆喰が尽きなければ、彼は村の少年全員を破産させていただろう。

トムは、結局のところ、この世もそう捨てたものではない、と独りごちた。彼は知らず知らずのうちに、人間の行動に関する偉大な法則を発見していた――すなわち、人や少年に何かを渇望させるためには、それを手に入れるのが難しいものにすればよい、という法則だ。もし彼がこの本の著者ような、偉大で賢い哲学者であったなら、彼は今頃、「仕事」とは人が義務としてやらなければならないことであり、「遊び」とは人が義務としてやらなくてもよいことである、と理解していただろう。そしてこれは、なぜ造花を作ったり、踏み車で働いたりすることが仕事であり、一方、十柱戯をしたり、モンブランに登ったりすることがただの娯楽であるのかを理解する助けとなるだろう。イギリスには、夏になると毎日、二十マイルか三十マイルの路線を四頭立ての乗合馬車で走らせる裕福な紳士たちがいる。その特権に相当な金がかかるからだ。しかし、もしその奉仕に対して賃金が提示されれば、それは仕事に変わり、彼らは辞職するだろう。

少年は、自分の世俗的な境遇に起きた実質的な変化についてしばらく考えを巡らせ、それから報告のために本部へと向かった。

第三章

トムはポリーおばさんの前に姿を現した。彼女は、寝室、朝食室、食堂、そして書斎を兼ねた、心地よい奥の部屋の開いた窓辺に座っていた。うららかな夏の空気、安らかな静寂、花の香り、そして蜂の眠気を誘う羽音が功を奏し、彼女は編み物をしながらうたた寝をしていた――話し相手は猫しかおらず、その猫は彼女の膝の上で眠っていたからだ。彼女の眼鏡は安全のために、灰色の髪の上に押し上げられていた。彼女は当然トムはとっくに逃げ出したものと思っていたので、彼がこれほど大胆に再び彼女の支配下に身を置いたことに驚いた。彼は言った。「おばさん、もう遊びに行ってもいい?」

「なんだい、もうかい? どれだけやったんだい?」

「全部終わったよ、おばさん。」

「トム、嘘をつくんじゃないよ――我慢ならないからね。」

「ついてないよ、おばさん。本当に全部終わったんだ。」

ポリーおばさんは、そのような証言をほとんど信用しなかった。彼女は自分で確かめに出て行った。そして、トムの言葉の二割でも本当であれば満足だっただろう。塀全体が白く塗られ、それだけでなく、念入りに上塗り、再上塗りされ、地面にまで筋が一本加えられているのを見つけた時、彼女の驚きはほとんど言葉に尽くせなかった。彼女は言った。

「まあ、なんてこと! これには参ったね。お前はやる気になれば仕事ができるんだね、トム」そして彼女はこう付け加えて、その賛辞を薄めた。「でも、やる気になるのは、ものすごく珍しいけどね、言っておくけど。さあ、行って遊びなさい。でも、一週間以内には帰ってくるんだよ、さもないとひっぱたくからね。」

彼女は彼の偉業の素晴らしさにすっかり心を打たれ、彼を物置に連れて行き、とっておきのリンゴを選んで彼に手渡した。その際、ご褒美というものは、罪を犯さず、徳高い努力によって得られた時、その価値と風味がどれほど増すかという、ためになる説教も添えた。そして彼女が聖書の言葉で見事に締めくくっている間に、彼はドーナツを一つ「くすねた」。

それから彼は飛び出し、シッドが二階の奥の部屋に通じる外階段をちょうど上り始めるところを見た。土くれは手近にあり、瞬く間に空はそれで満たされた。それらは雹嵐のようにシッドの周りで荒れ狂った。そしてポリーおばさんが驚きから我に返り、救出に駆けつける前に、六つか七つの土くれが命中し、トムは塀を越えて姿を消していた。門はあったが、大抵の場合、彼は時間がなくてそれを使う暇がなかった。黒い糸のことを指摘して彼を厄介事に巻き込んだシッドに落とし前をつけた今、彼の魂は平穏であった。

トムは街区を迂回し、おばさんの牛小屋の裏手を通るぬかるんだ路地に入った。彼はやがて無事に捕獲と罰の及ばない範囲まで逃れ、村の広場へと急いだ。そこでは、事前の取り決めに従い、二つの少年「軍隊」が戦闘のために集まっていた。トムは一方の軍の将軍であり、ジョー・ハーパー(親友)がもう一方の将軍だった。この二人の偉大な指揮官は、自ら戦うようなことはしなかった――それはさらに小さな若輩者たちにふさわしいことだったからだ――而是、高台に並んで座り、副官を通じて下される命令によって野戦を指揮した。長く激しい戦いの末、トムの軍は偉大な勝利を収めた。それから死者が数えられ、捕虜が交換され、次の不和の条件が合意され、必要な戦闘の日が定められた。その後、軍隊は整列して行進し、トムは一人で家路についた。

彼がジェフ・サッチャーの家のそばを通りかかっていると、庭に新しい女の子がいるのを見つけた――愛らしい小さな青い目の生き物で、黄色い髪を二本の長いおさげに編み、白い夏のドレスと刺繍の入ったパンタレットを身につけていた。戴冠したばかりの英雄は、一発も撃たずに陥落した。エイミー・ローレンスという名の娘は彼の心から消え去り、その記憶さえも残さなかった。彼は彼女を狂おしいほど愛していると思っていた。彼の情熱を崇拝だと見なしていた。そして見よ、それはただの哀れで、はかない、ほんのわずかな好意に過ぎなかった。彼は彼女を射止めるのに何ヶ月も費やした。彼女が告白したのはほんの一週間前だった。彼はほんの七日間、世界で最も幸せで誇り高い少年だった。そして今、一瞬のうちに、彼女は訪問を終えた偶然の客のように、彼の心から去ってしまった。

彼はこの新しい天使を盗み見るように崇めていたが、彼女が彼に気づいたのを見ると、今度は彼女がそこにいることを知らないふりをして、彼女の賞賛を勝ち取るために、あらゆる種類の馬鹿げた少年らしいやり方で「見せびらかし」始めた。彼はこの奇妙な愚行をしばらく続けた。しかし、やがて、彼がいくつかの危険な体操の演技の真っ最中に、横を見ると、その小さな女の子が家の方へ向かって歩いているのが見えた。トムは塀に近づき、それに寄りかかり、悲しみながら、彼女がもう少し長く留まってくれることを願った。彼女は階段で一瞬立ち止まり、それからドアの方へ動いた。彼女が敷居に足をかけたとき、トムは大きなため息をついた。しかし、彼の顔はすぐに輝いた。彼女が姿を消す直前に、塀越しにパンジーを一つ投げたからだ。

少年は走り回り、花の二、三フィート手前で止まり、それから手で目を覆い、まるでその方向で何か面白いことが起こっているのを発見したかのように、通りの下の方を見始めた。やがて彼は藁を一本拾い、頭を大きく後ろに傾けて、それを鼻の上でバランスを取ろうとし始めた。そして、その努力の中で左右に動くにつれて、彼はパンジーにますます近づいていった。ついに彼の裸足がその上に乗り、しなやかな足指がそれを掴み、彼はその宝物を抱えてぴょんと跳ね、角を曲がって消えた。しかし、ほんの一瞬だけ――彼がその花を上着の内側、心臓の隣に――あるいは胃の隣かもしれないが、彼は解剖学にあまり詳しくなく、いずれにせよ、それほどやかましくもなかった――ボタンで留める間だけだった。

彼は今や戻ってきて、日暮れまで塀のあたりをうろつき、以前のように「見せびらかし」ていた。しかし、その女の子は二度と姿を現さなかった。もっとも、トムは、彼女がその間どこかの窓の近くにいて、彼の注意に気づいていたかもしれないという希望で、少し自分を慰めた。ついに彼は、哀れな頭を空想でいっぱいにしながら、しぶしぶと家路についた。

夕食の間中、彼の気分は非常に高揚していたので、おばさんは「この子に何が取り憑いたんだろう」と不思議に思った。彼はシッドに土くれを投げつけたことについて、きつく叱られたが、それを少しも気にしていないようだった。彼はおばさんの鼻先で砂糖を盗もうとし、そのために拳を叩かれた。彼は言った。

「おばさん、シッドが取るときは叩かないじゃないか。」

「まあ、シッドはお前みたいに人を困らせたりしないからね。あたしが見てなきゃ、お前はいつもその砂糖に手を出してるだろうよ。」

やがて彼女が台所に入ると、シッドは自分の無罪放免を喜び、砂糖壺に手を伸ばした――それはトムに対する一種の勝ち誇りであり、ほとんど耐え難いものだった。しかし、シッドの指が滑り、壺は落ちて割れた。トムは有頂天になった。あまりの有頂天さに、彼は舌を抑えて沈黙を守ったほどだ。彼は、おばさんが入ってきても一言も口を利かず、誰がこの悪さをしたのか尋ねるまで、じっと座っていようと心に決めた。そして、その時になったら告げ口をし、あのお気に入りの模範生が「お仕置き」されるのを見るほど、世の中に素晴らしいことはないだろう、と。彼は歓喜に満ち溢れ、老婆が戻ってきて、眼鏡越しに怒りの稲妻を放ちながら残骸の上に立っているとき、ほとんど自分を抑えきれなかった。彼は独りごちた。「さあ、来るぞ!」そして次の瞬間、彼は床にひっくり返っていた! 強力な平手が再び振り上げられたとき、トムは叫んだ。

「待ってよ、なんで僕をぶつのさ? ――割ったのはシッドだよ!」

ポリーおばさんは戸惑って立ち止まり、トムは癒しの同情を期待した。しかし、彼女が再び口を開いたとき、彼女はただこう言っただけだった。

「ふん! まあ、一発くらい余計に食らったって罰は当たらんだろうよ。あたしがいない間に、何か他の大胆ないたずらをしていたに違いないからね。」

それから彼女の良心が彼女を責め、何か親切で愛情のこもった言葉をかけたいと切に願った。しかし、それは自分が間違っていたと認めることになると判断し、しつけがそれを禁じた。そこで彼女は沈黙を守り、悩ましい心を抱えて自分の仕事に取りかかった。トムは隅でふてくされ、自分の悲惨さを誇張した。彼は、心の中ではおばさんが自分にひざまずいていることを知っており、その意識に陰鬱な満足感を覚えていた。彼は何の合図も出さないだろうし、何の合図にも気づかないふりをするだろう。時折、涙の膜を通して、切なげな視線が自分に注がれていることを知っていたが、彼はそれを認めようとはしなかった。彼は自分が死の病に伏し、おばさんが身をかがめて、ほんの一言の許しの言葉を懇願する姿を想像した。しかし、彼は壁に顔を向け、その言葉を言わずに死ぬだろう。ああ、その時、彼女はどんな気持ちになるだろうか? そして彼は、川から死体となって運ばれ、巻き毛はすべて濡れ、傷ついた心は安らかに眠っている自分を想像した。彼女はどんなに彼にすがりつき、彼女の涙は雨のように降り注ぎ、彼女の唇は神に息子を返してくださいと祈り、二度と、二度と彼を虐待しないと誓うだろう! しかし、彼はそこに冷たく白く横たわり、何の合図も送らないだろう――哀れな小さな受難者、その悲しみは終わりを告げたのだ。彼はこれらの夢の哀愁で自分の感情をかき立て、飲み込み続けなければならないほど、窒息しそうになった。そして彼の目は水のぼやけで泳ぎ、まばたきをすると溢れ出し、鼻の先から滴り落ちた。そして、この悲しみを愛でることが彼にとっては何という贅沢であったか、彼は世俗的な陽気さや耳障りな喜びがそれに割り込んでくるのを耐えられなかった。それはそのような接触にはあまりにも神聖すぎた。そして、やがて、いとこのメアリーが一週間という永遠に続くような田舎への訪問を終えて、再び家に帰れた喜びに満ちて踊るように入ってきたとき、彼は立ち上がり、彼女が歌と太陽を一方のドアから持ち込むと同時に、雲と闇に包まれてもう一方のドアから出て行った。

彼は少年たちがいつものように集まる場所から遠く離れてさまよい、自分の精神と調和する寂しい場所を探した。川に浮かぶいかだが彼を誘い、彼はその外縁に腰を下ろし、川の物寂しい広大さを熟考した。その間、自然が考案した不快な手順を経ることなく、ただ一度に、無意識のうちに溺れることができれば、と願っていた。それから彼は自分の花のことを思い出した。彼はそれを取り出した。しわくちゃでしおれており、それが彼の陰鬱な幸福感を大いに高めた。もし彼女が知ったら、彼を哀れんでくれるだろうか? 彼女は泣き、彼の首に腕を回して慰める権利があればいいのに、と願うだろうか? それとも、この空虚な世界すべてのように、冷たく背を向けるだろうか? この光景は、快い苦しみのあまりの苦痛をもたらしたので、彼はそれを心の中で何度も何度も練り直し、新しく様々な光を当てて、それがすり切れるまで繰り返した。ついに彼はため息をついて立ち上がり、闇の中へと去っていった。

九時半か十時頃、彼は人気のない通りを歩いて、崇拝する未知の人が住む場所へとやって来た。彼は一瞬立ち止まった。耳を澄ましても物音は聞こえなかった。二階の窓のカーテンに、ろうそくの鈍い光が投げかけられていた。その神聖な存在はそこにいるのだろうか? 彼は塀を登り、植物の間を忍び足で進み、ついにその窓の下に立った。彼は長く、感情を込めてそれを見上げた。それから彼はその下の地面に身を横たえ、仰向けになり、胸の上で手を組み、哀れなしおれた花を握りしめた。そしてこのようにして彼は死ぬのだろう――冷たい世界の中で、家なき頭の上に雨露をしのぐものもなく、額の死の汗を拭ってくれる友好的な手もなく、大いなる苦しみが来たときに、憐れみ深くかがみ込んでくれる愛する顔もないまま。そしてこのようにして、彼女は晴れやかな朝に外を見たときに彼を見るだろう。そして、おお! 彼女は彼の哀れな、生命のない体に一粒の小さな涙を落としてくれるだろうか、輝かしい若き命がかくも無残に枯れ、かくも時ならぬうちに絶たれたのを見て、一つの小さなため息をついてくれるだろうか?

窓が上がり、女中の不協和音な声が神聖な静寂を汚し、横たわる殉教者の亡骸に deluge の水が降り注いだ!

息の詰まった英雄は、安堵の鼻息とともに飛び上がった。空中で何かが飛ぶようなヒュッという音と、呪いの言葉のつぶやきが混じり合い、ガラスが砕けるような音が続き、小さな、ぼんやりとした姿が塀を越え、闇の中へと駆け去っていった。

それから間もなく、トムが寝間着に着替え、獣脂ろうそくの光でびしょ濡れの服を調べていると、シッドが目を覚ました。しかし、もし彼が何らかの「ほのめかし」をしようという漠然とした考えを持っていたとしても、彼はそれを思いとどまり、沈黙を守った。トムの目には危険が宿っていたからだ。

トムは祈りという追加の煩わしさもなく床につき、シッドはその省略を心に留めた。

第四章

太陽は静かな世界の上に昇り、祝福のように平和な村を照らした。朝食が終わると、ポリーおばさんは家族礼拝を行った。それは、聖書の引用という堅固な層を、独創性という薄いモルタルでつなぎ合わせて築き上げられた祈りから始まった。そしてその頂上から、彼女はシナイ山から下されたかのように、モーセの律法の厳しい一章を読み上げた。

それからトムは、いわば、腰に帯を締め、彼の「聖句」を覚える作業に取りかかった。シッドは何日も前に自分の課題を覚えていた。トムは五つの聖句を暗記することに全力を注ぎ、彼は山上の垂訓の一部を選んだ。それより短い聖句を見つけることができなかったからだ。半時間後、トムは自分の課題について漠然とした全体像を掴んだが、それ以上ではなかった。彼の心は人間の思考の全領域を駆け巡り、彼の両手は気を散らす気晴らしで忙しかったからだ。メアリーが彼の本を持って暗唱を聞きに来たので、彼は霧の中を手探りで進もうとした。

「幸いなるかな、――あー、あー――」

「貧しき者」――

「そう――貧しき者。幸いなるかな、心の貧しき者――あー、あー――」

「霊において」――

「霊において。幸いなるかな、霊において心の貧しき者。その人たちは――その人たちは――」

「その人たちの」――

「その人たちのものだからである。幸いなるかな、霊において心の貧しき者。その人たちのものだからである、天の御国は。幸いなるかな、悲しむ人々。その人たちは――その人たちは――」

「さ」――

「その人たちは――あー――」

「さ、れ、る――」

「その人たちは、さ、れ――ああ、もうわからないよ!」

「される!」

「ああ、される! その人たちはされる――その人たちはされる――あー、あー――悲しむ者はされる――あー、あー――幸いなるかな、される人々――その人たちが――あー、その人たちが悲しむ者は、その人たちは――あー、何をされるんだい? なんで教えてくれないの、メアリー? ――なんでそんなに意地悪するんだい?」

「ああ、トム、なんて頭の固い子なの。からかってるんじゃないわ。そんなことしないわよ。もう一度行って覚えなきゃ。がっかりしないで、トム、あなたならできるわ――もしできたら、すごく素敵なものをあげるから。ほら、これでいい子ね。」

「わかった! 何だい、メアリー、何だか教えてよ。」

「気にしないで、トム。私が素敵だって言ったら、素敵なものなのよ。」

「そりゃそうだね、メアリー。わかった、もう一度やってみるよ。」

そして彼は「もう一度やってみた」――そして、好奇心と見込まれる利益という二重の圧力の下、彼は非常に熱心に取り組んだので、輝かしい成功を収めた。メアリーは彼に、十二セント半の価値がある、新品の「バーロウ」ナイフを贈った。そして、彼の全身を駆け巡った喜びの痙攣は、彼の根底を揺るがした。確かに、そのナイフは何も切れなかったが、それは「正真正銘の」バーロウであり、そこには想像を絶する壮大さがあった――もっとも、西部の少年たちが、そのような武器がその価値を損なうほどに偽造され得るという考えを、一体どこから得たのかは、壮大な謎であり、おそらく永遠にそうあり続けるだろう。トムはどうにかして食器棚をそれで傷つけ、整理箪笥に取りかかろうとしていたところ、日曜学校へ行くための着替えに呼び出された。

メアリーは彼にブリキの洗面器一杯の水と石鹸を一つ渡し、彼は戸口の外に出て、そこにある小さなベンチに洗面器を置いた。それから彼は石鹸を水に浸して置き、袖をまくり、水を静かに地面にこぼし、それから台所に入って、ドアの後ろのタオルで熱心に顔を拭き始めた。しかし、メアリーはタオルを取り上げて言った。

「まあ、恥ずかしくないの、トム。そんなに悪い子になっちゃだめよ。水はあなたを傷つけたりしないわ。」

トムは少々うろたえた。洗面器に再び水が満たされ、今度はその前にしばらく立ち尽くして覚悟を決めた。大きく息を吸い込むと、いざ取りかかった。やがて台所に入ってきたとき、彼は両目を固く閉じ、手探りでタオルを探していた。顔からは石鹸の泡と水が、輝かしい努力の証として滴り落ちていた。しかしタオルから顔を出すと、まだ満足のいく出来ではなかった。きれいな領域は顎と頬骨のあたりで、まるで仮面のようにぷっつりと途切れている。その線の向こう側には、潤いのない土壌のごとき黒々とした地帯が、首の前から後ろにかけて広がっていた。メアリーが彼を引き受け、仕上げにかかった。作業が終わると、トムは肌の色など関係なく、一人の人間、一人の同胞となっていた。びしょ濡れの髪はきれいにとかされ、短い巻き毛は優雅で均整のとれた髪型に整えられた。[彼はこっそりと、苦労してその巻き毛をまっすぐに伸ばし、髪を頭にぴったりとなでつけた。巻き毛は女々しいものだと考えており、自分の巻き毛が人生を苦々しいものにしていると思っていたからだ。]それからメアリーは、この二年というもの日曜日にしか使ったことのない服を一式取り出した――それは単に「よそ行きの服」と呼ばれていた――このことから、彼の衣装持ちがいかほどのものか窺い知れよう。トムが自分で服を着終えると、メアリーが「身なりを整えて」やった。こぎれいな少年用上着のボタンを顎まで留め、だぶだぶのシャツの襟を肩まで折り返し、服の埃を払い、斑点模様の麦わら帽子を頭に載せてやった。今の彼は、見違えるほど立派で、そして居心地が悪そうに見えた。実際、見た目どおりにひどく居心地が悪かった。一張羅ときれいな身なりというものには、彼を苛立たせる息苦しさがあったのだ。メアリーが靴のことを忘れてくれればと願ったが、その望みは打ち砕かれた。彼女は当時の習慣どおり、靴に獣脂をたっぷりと塗り込んで持って来たのだ。トムはかんしゃくを起こし、やりたくもないことばかりやらされる、と文句を言った。しかしメアリーはなだめるように言った。

「お願い、トム。いい子だから。」

そこで彼は、不満をぶつぶつ言いながら靴に足を入れた。メアリーもすぐに支度を終え、三人の子供たちは日曜学校へと出発した。そこはトムが心の底から嫌っている場所だったが、シッドとメアリーはお気に入りだった。

日曜学校の時間は九時から十時半までで、その後に教会の礼拝がある。子供たちのうち二人はいつも自発的に説教まで残ったが、もう一人もいつも残った――ただし、もっと強力な理由によってである。教会の、背もたれが高くクッションのない長椅子には三百人ほどが座れた。建物自体は小さく簡素なもので、尖塔の代わりにてっぺんに松板でできた植木箱のようなものが乗っているだけだった。戸口でトムは一歩下がり、日曜日のよそ行きを着た仲間に声をかけた。

「なあ、ビリー、黄色の券、持ってるか?」

「ああ。」

「何と交換してくれる?」

「お前は何をくれるんだ?」

「甘草のかけらと釣り針だ。」

「見せてみろ。」

トムが見せると、相手は満足し、品物は持ち主を変えた。それからトムは、白いビー玉二つを赤色の券三枚と、何か他のがらくたを青色の券二枚と交換した。やってくる他の少年たちを待ち伏せし、さらに十分か十五分、様々な色の券を買い続けた。そして、清潔で騒がしい少年少女の一団と共に教会に入り、自分の席に進むと、手近にいた最初の少年と喧嘩を始めた。教師である厳格な初老の男が仲裁に入った。その教師が少し背を向けた隙に、トムは隣の長椅子に座る少年の髪を引っ張り、その子が振り返ったときには本に没頭していた。やがて別の少年にピンを突き刺し、「痛い!」という声を聞こうとして、また教師から叱責された。トムのクラスは皆この調子だった――落ち着きがなく、騒がしく、厄介者ぞろいなのだ。聖句の暗唱になると、一人として完璧に覚えている者はおらず、終始助け舟を出してもらわねばならなかった。それでもなんとかやり遂げ、それぞれがご褒美をもらった。それは聖書の一節が書かれた小さな青い券で、二節暗唱するごとに一枚もらえた。青い券十枚で赤い券一枚と交換でき、赤い券十枚は黄色い券一枚に相当した。そして黄色い券を十枚集めると、校長からごく簡素な装丁の聖書(物価の安かった当時で四十セントの価値)が贈られた。ドレの挿絵入り聖書[訳注:19世紀フランスの画家ギュスターヴ・ドレによる豪華な挿絵入りの聖書]のためだとしても、二千もの聖句を暗記する勤勉さと熱心さを持ち合わせている読者がどれほどいるだろうか。しかしメアリーはこの方法で聖書を二冊手に入れていた――二年がかりの根気のいる仕事だった――し、ドイツ人の両親を持つ少年は四、五冊も獲得していた。その子はかつて三千もの聖句を一度も止まらずに暗唱したことがある。だが、その精神的な負担はあまりに大きく、その日以来、彼はほとんど白痴同然となってしまった。これは学校にとって痛ましい不運だった。というのも、来客のある重要な機会には、校長が(トムの言葉を借りれば)いつもこの少年を前に出して「見せびらかして」いたからだ。年長の生徒たちだけが、券を失くさずに辛気くさい勉強を続け、聖書を手に入れることができた。そのため、この賞品が授与されるのは稀で注目すべき出来事だった。受賞した生徒はその日一日、偉大で人目を引く存在となり、その場で生徒たちの心には新たな野心が燃え上がり、それは二週間ほど続くのが常だった。トムの知的な胃袋が、そうした賞品を本気で欲したことはおそらく一度もなかっただろう。だが、それに伴う栄光と喝采を、彼の全存在が長らく渇望していたことは疑いようもなかった。

やがて校長が説教壇の前に立ち、閉じた賛美歌集を手に、その頁の間に人差し指を挟み込み、静粛を求めた。日曜学校の校長がいつもの短いスピーチをするとき、手に賛美歌集を持つのは、コンサートで舞台に立ちソロを歌う歌手が必ず楽譜を手にするのと同じくらい必要なことだった――もっとも、なぜ必要なのかは謎である。というのも、当の本人は賛美歌集にも楽譜にも決して目をやることがないからだ。この校長は三十五歳の痩せた男で、砂色の山羊ひげを生やし、短い砂色の髪をしていた。彼は糊のきいた立ち襟のシャツを着ており、その上端は耳に届きそうなほどで、鋭い先端は口角のあたりで前方に曲がっていた――それは正面をまっすぐ見ることを強いる柵のようなもので、横を見るときは体ごと向きを変えなければならなかった。顎は、紙幣ほども幅と長さがあり、端に飾りの房がついた幅広のネクタイで支えられていた。ブーツの爪先は、そりの滑走部のように鋭く上を向いていたが、これは当時の流行で、若者たちが何時間も壁に爪先を押し付けて座り、根気よく苦労して作り出したものだった。ウォルターズ氏は真面目な顔つきで、心根は非常に誠実で正直だった。彼は神聖な物事や場所を深く敬い、世俗的な事柄とは完全に切り離していたため、自分でも気づかぬうちに、日曜学校での声には平日にまったく聞かれない独特の抑揚が備わっていた。彼はこんな風に話し始めた。

「さあ、子供たち、できるだけまっすぐ、きれいな姿勢で座って、一、二分ほど私に注目してください。そう――それでいい。良い子というのはそうするものです。窓の外を見ている女の子が一人いますね――私がどこか外にいると思っているのかもしれませんね――もしかしたら、木の上で小鳥たちに演説でもしていると思っているのかな。[拍手喝采のくすくす笑い]こうして、たくさんの輝くような、きれいな子供たちの顔が、正しいこと、善いことを学ぶためにこのような場所に集まっているのを見るのが、どれほど嬉しいことか、皆さんに伝えたいのです」云々。演説の残りを書き記す必要はないだろう。それは決まりきった型のもので、我々皆がよく知っているものだからだ。

スピーチの最後の三分の一は、一部の悪童たちの間で喧嘩やその他の遊びが再開されたこと、そして広範囲に広がったそわそわとした動きやひそひそ話によって台無しにされた。その波は、シッドやメアリーのような、孤立し、決して堕落しない岩の麓にまで打ち寄せていた。しかし、ウォルターズ氏の声が静まると同時に、あらゆる物音がぴたりと止み、スピーチの終わりは、声なき感謝の念の爆発をもって迎えられた。

ひそひそ話の大部分は、多かれ少なかれ珍しい出来事――来客の入場――によって引き起こされたものだった。サッチャー弁護士が、ひどく弱々しい老齢の男性を伴って入ってきた。そして、鉄灰色の髪をした恰幅の良い立派な中年の紳士と、おそらくその後妻であろう威厳のある婦人。その婦人は一人の子供の手を引いていた。トムはずっとそわそわし、いらだちと不満でいっぱいだった。良心の呵責にも苛まれていた――エイミー・ローレンスの目を見ることができず、彼女の愛情のこもった眼差しに耐えられなかったのだ。しかし、この小さな新参者を見た途端、彼の魂は一瞬にして至福の炎に包まれた。次の瞬間には、彼はありったけの力で「見せびらかし」を始めていた――少年たちを殴り、髪を引っ張り、変な顔をする――要するに、女の子を魅了し、喝采を勝ち取るために有効だと思われるあらゆる手管を弄していた。彼の有頂天な気分に一点の曇りがあるとすれば、それはこの天使の庭で味わった屈辱の記憶だった。しかし、その砂に書かれた記録も、今や押し寄せる幸福の波に洗われ、急速に消え去ろうとしていた。

来客たちは最上席に案内され、ウォルターズ氏のスピーチが終わるとすぐに、彼は来客たちを学校の皆に紹介した。中年の紳士はとんでもない大人物だった――何を隠そう、郡の判事その人である。子供たちがこれまで目にした中で、まったくもって最も威厳のある存在だった。彼らは判事がどんな物質でできているのだろうかと考え、彼が吠えるのを聞いてみたいと半分思い、また、本当に吠えるのではないかと半分恐れていた。彼は十二マイル離れたコンスタンティノープルから来たという――つまり、旅をし、世の中を見てきたのだ。この目で郡の裁判所――ブリキの屋根だと言われている――を見たのだ。こうした思いが呼び起こした畏敬の念は、印象的な静寂と、ずらりと並んだ凝視する目によって証明されていた。この人こそ、自分たちの町の弁護士の兄である、偉大なるサッチャー判事だった。ジェフ・サッチャーはすぐに前へ進み出て、この偉人と親しくなり、学校中の羨望の的になろうとした。こんなひそひそ話が聞こえてきたら、彼の魂にとっては音楽だったろう。

「見ろよ、ジム! あいつ、あそこに行くぞ。おい、見ろって! 握手するつもりだ――本当に握手してる! ちくしょう、お前もジェフになりたいだろ?」

ウォルターズ氏は「見せびらかし」にかかった。あらゆる種類の役人らしいそわそわとした動きや活動で、命令を下し、判断を下し、あちこち、標的を見つけられるところならどこででも指示を飛ばした。図書係は「見せびらかした」――両腕に本をいっぱい抱えてあちこち走り回り、取るに足らない権威者が好むような、やたらと大騒ぎをしてみせた。若い女の先生たちは「見せびらかした」――ついさっきまで殴られていた生徒たちの上に優しく身をかがめ、悪い子には可愛らしく警告の指を立て、良い子は愛情を込めて撫でてやった。若い男の先生たちは、ちょっとした叱責や、その他、権威と規律への細やかな注意を示す小さな見せびらかしで「見せびらかした」――そして、男女を問わずほとんどの教師が、説教壇のそばの図書室に用事を見つけた。それはしばしば二、三度やり直さねばならない用事だった(いかにも面倒くさそうに)。小さな女の子たちも様々な方法で「見せびらかし」、小さな男の子たちはあまりに熱心に「見せびらかした」ので、空気は紙つぶてと小競り合いのざわめきで満ちていた。そしてそのすべての上で、その偉人は座り、堂々たる判事らしい微笑みを会堂全体に投げかけ、自らの偉大さという太陽の光で身を暖めていた――彼もまた「見せびらかして」いたのだ。

ウォルターズ氏の恍惚を完璧なものにするために欠けているものが一つだけあった。それは、聖書という賞品を授与し、神童をお披露目する機会だった。何人かの生徒は黄色の券を数枚持っていたが、十分な数を持っている者はいなかった――彼は優等生たちの間を回って尋ねてみたのだ。今や、あのドイツ人の少年が正気で戻ってきてくれるなら、何でも差し出しただろう。

そして今、希望が絶たれたこの瞬間に、トム・ソーヤーが黄色い券九枚、赤い券九枚、青い券十枚を手に進み出て、聖書を要求したのである。これはまさに青天の霹靂だった。ウォルターズ氏は、この少年からの申し出など、今後十年は期待していなかった。しかし、どうしようもなかった――ここに保証付きの小切手があり、額面どおりの価値があるのだ。かくしてトムは、判事やその他の選ばれし者たちと同じ場所に引き上げられ、その大ニュースが本部から発表された。それはこの十年で最も驚くべきサプライズであり、その衝撃はあまりに大きく、新たな英雄を判事の高みまで引き上げ、学校は一人の代わりに二人の驚異の的を見つめることになった。少年たちは皆、嫉妬にさいなまれた――しかし、最も苦い痛みを味わったのは、自分たちがペンキ塗りの権利を売ってトムが蓄えた富と引き換えに券を取引したことで、この憎むべき栄光に貢献してしまったのだと、遅きに失して気づいた者たちだった。彼らは、狡猾な詐欺師、草むらに潜むずる賢い蛇の餌食になった自分自身を軽蔑した。

賞品は、校長がこの状況下で絞り出せる限りの熱意を込めてトムに手渡された。しかし、そこには真の感動がやや欠けていた。というのも、哀れな男の本能が、ここにはおそらく日の目を見るに耐えない謎があると教えていたからだ。この少年が二千もの聖書の知恵の束をその頭脳にしまい込んでいるなど、まったくもって馬鹿げた話だった――十二もあれば、彼の容量をいっぱいにすること間違いなしだった。

エイミー・ローレンスは誇らしく、喜んでいた。そしてその気持ちを顔に表してトムに見せようとしたが、彼は見ようとしなかった。彼女は不思議に思った。それからほんの少し不安になった。次に、ぼんやりとした疑念が浮かんで消え――また浮かんだ。彼女は見ていた。トムの盗み見るような一瞥が、彼女にすべてを物語った――そして彼女の心は張り裂け、嫉妬と怒りに燃え、涙がこみ上げ、誰もかもを憎んだ。とりわけトムを(彼女はそう思った)。

トムは判事に紹介された。しかし、舌はもつれ、息もろくにできず、心臓は震えていた――一つにはその男の恐るべき偉大さのためだったが、主には、彼が「彼女」の父親だったからである。もし暗闇の中であったなら、ひれ伏して彼を崇拝したかっただろう。判事はトムの頭に手を置き、立派な少年だと褒め、名前を尋ねた。少年はどもり、息をのみながら、やっとのことで答えた。

「トムです。」

「おや、トムじゃないだろう――それは――」

「トーマスです。」

「ああ、そうだ。もっと長い名前だと思ったよ。結構だ。だが、もう一つ名前があるだろう。教えてくれるかね?」

「トーマス、紳士にもう一つの名前を言いなさい」とウォルターズ氏が言った。「そして『サー』をつけなさい。礼儀を忘れてはいけませんよ。」

「トーマス・ソーヤー――です、サー。」

「そうだ! いい子だ。立派な子だ。立派で、男らしい少年だ。二千もの聖句とは大したものだ――実に、実に大したものだ。それを学ぶために費やした苦労を後悔することは決してないだろう。知識というものは、この世の何物にも代えがたい価値があるからな。偉大な人間、善良な人間を作るのは知識なのだ。トーマス、君もいつか偉大で善良な人間になり、そのとき振り返ってこう言うだろう。『すべては、少年時代の貴重な日曜学校のおかげだ――すべては、学ぶことを教えてくださった親愛なる先生方のおかげだ――すべては、私を励まし、見守り、美しい聖書――この素晴らしく、立派な聖書を、いつまでも私のものとして持てるように下さった、善良な校長先生のおかげだ――すべては、正しい躾のおかげなのだ!』とね。トーマス、君はそう言うだろう――そして、その二千の聖句をどんな大金とも交換しないだろう――ああ、決してしないだろう。さて、君が学んだことをいくつか、私とこのご婦人に話してはくれまいか――いや、嫌だとは言うまい。我々は学ぶ少年を誇りに思うのだからな。さて、十二人の弟子の名前は皆知っていることだろう。最初に任命された二人の名前を教えてくれないか?」

トムはボタン穴をいじりながら、きまり悪そうな顔をしていた。今や顔を赤らめ、目を伏せている。ウォルターズ氏の心臓は沈んだ。彼は心の中でつぶやいた。この少年が最も簡単な質問に答えられるはずがない――なぜ判事は彼に尋ねたのだ? それでも、声を張り上げて言わねばならないと感じた。

「紳士にお答えしなさい、トーマス――怖がることはない。」

トムはまだためらっていた。

「さあ、きっと教えてくれるわね」と婦人が言った。「最初の二人の弟子の名前は――」

「ダビデとゴリアテです!。」

この後の場面については、慈悲のカーテンを引くことにしよう。

第五章

十時半ごろ、小さな教会のひびの入った鐘が鳴り始め、やがて人々が朝の説教のために集まりだした。日曜学校の子供たちは会堂のあちこちに散らばり、監督されるように親たちのいる長椅子に座った。ポリーおばさんもやって来て、トムとシッドとメアリーは彼女と一緒に座った――トムは、開いた窓や誘惑的な外の夏の景色からできるだけ遠ざけられるように、通路の隣に座らされた。群衆が通路を列をなして進んだ。昔はもっと良い暮らしをしていた、年老いて貧しい郵便局長。市長とその妻――というのも、この町には他の不要なものと共に市長もいたのだ。治安判事。ダグラス未亡人、色白で、賢く、四十歳、気前が良くて心優しく、裕福で、丘の上の邸宅は町で唯一の宮殿であり、セント・ピーターズバーグが誇る最ももてなしが良く、祝祭のこととなると最も気前が良い人物だった。腰の曲がった威厳のあるウォード少佐夫妻。遠方から来た新顔の名士、リバーソン弁護士。次に、村一番の美人、その後に続くのはローン地の服を着てリボンで飾った、若い男たちの心を打ち砕く娘たちの一団。それから町の若い事務員たちが一団となって――彼らは玄関ホールで、油をつけ、にやにや笑う崇拝者たちの壁となって、最後の娘がその間を通り抜けるまで、杖の頭をしゃぶりながら立っていたのだ。そして最後にやって来たのが、模範少年ウィリー・マファーソンで、母親がまるで切り子ガラスであるかのように、注意深く世話をしていた。彼はいつも母親を教会に連れてきており、すべての既婚婦人たちの誇りだった。少年たちは皆、彼を憎んでいた。あまりにも良い子だったからだ。それに、あまりにも頻繁に「引き合いに出され」ていた。彼の日曜日の常として、白いハンカチが後ろのポケットから――偶然に――はみ出していた。トムはハンカチを持っておらず、持っている少年を俗物だと見なしていた。

会衆がすっかり集まると、鐘がもう一度鳴り、遅れてくる者やぐずぐずしている者に警告を与えた。それから教会に厳かな静寂が訪れたが、それを破るのは二階席の聖歌隊のくすくす笑いとひそひそ話だけだった。聖歌隊は礼拝中ずっとくすくす笑い、ひそひそ話をしていた。かつて行儀の悪くない教会の聖歌隊があったが、今ではそれがどこだったか忘れてしまった。それはずっと昔のことで、ほとんど何も覚えていないが、どこか外国だったと思う。

牧師が賛美歌を告げ、それを味わうように、この地方で大いに賞賛されていた独特の様式で読み上げた。その声は中くらいの高さから始まり、着実に上がっていってある点に達すると、一番高いところの言葉に強いアクセントを置き、それから飛び込み台から飛び降りるかのように急降下した。

我は運ばるべきか、天なる国へ、安楽の花咲く寝台にて、

他者が賞を得んと戦い、血の海を渡る間に?

彼は素晴らしい朗読者と見なされていた。教会の「懇親会」ではいつも詩の朗読を頼まれ、彼が読み終えると、ご婦人方は両手を持ち上げては膝の上に力なく落とし、目を潤ませ、首を振り、あたかも「言葉では言い表せません。この死すべき地上にはあまりに美しすぎる、あまりに美しすぎるのです」と言わんばかりだった。

賛美歌が歌われた後、スプラーグ牧師は掲示板と化し、集会や団体の「お知らせ」などを読み上げた。そのリストは世の終わりまで続くのではないかと思われるほどだった――新聞が豊富にあるこの時代、ここアメリカでは、都市でさえもいまだに守られている奇妙な習慣である。伝統的な習慣というものは、それを正当化する理由が少なければ少ないほど、なくすのが難しくなるものだ。

そして今、牧師が祈った。それは善良で、心の広い祈りであり、細部にまで及んでいた。教会と、教会の小さな子供たちのために。村の他の教会のために。村そのもののために。郡のために。州のために。州の役人のために。合衆国のために。合衆国の教会のために。議会のために。大統領のために。政府の役人のために。荒れ狂う海に翻弄される哀れな船乗りたちのために。ヨーロッパの君主制や東洋の専制政治の圧政の下で呻く何百万もの被抑圧者のために。光と良き知らせを持ちながら、見る目も聞く耳も持たない者たちのために。海の彼方の島々に住む異教徒たちのために。そして最後に、これから語られる言葉が恵みと好意を得て、肥沃な土地に蒔かれた種のように、やがて善き実りの感謝すべき収穫をもたらしますように、という願いで締めくくられた。アーメン。

ドレスの擦れる音がして、立っていた会衆が腰を下ろした。この物語の主人公である少年は、祈りを楽しんではいなかった。ただ耐えていただけだ――いや、それすらしていたかどうか。彼は祈りの間中、そわそわしていた。無意識に祈りの細目を数えていた――聞いていたわけではないが、その内容は昔からよく知っており、牧師がたどるいつもの道筋もわかっていた――そして、ほんの些細な新しい事柄が差し挟まれると、彼の耳はそれを聞きつけ、彼の全性質がそれに反発した。追加は不公平で、卑劣なことだと考えたのだ。祈りの最中、一匹のハエが彼の前の長椅子の背に止まり、落ち着き払って両手をこすり合わせ、両腕で頭を抱え込み、体から離れてしまいそうなほど激しく磨き上げ、糸のように細い首をさらけ出し、後ろ足で羽をこすっては、まるで燕尾服の裾であるかのように体に撫でつけ、まるで自分が完全に安全だと知っているかのように、平然と身づくろいのすべてをこなして、彼の精神を苦しめた。実際、安全だった。トムの手はそれを掴みたくてうずうずしていたが、そんな勇気はなかった――祈りの最中にそんなことをすれば、自分の魂は即座に滅ぼされると信じていたのだ。しかし、最後の祈りの言葉と共に、彼の手は弧を描き、忍び寄り始めた。そして「アーメン」の声が発せられた瞬間、ハエは捕虜となった。おばさんがその行為を見つけ、彼にハエを放させた。

牧師は聖句を告げ、あまりに退屈な議論を単調に長々と続けたので、やがて多くの頭がこくりこくりと揺れ始めた――しかしそれは、無限の地獄の業火と硫黄を扱い、運命づけられた選民を、救う価値がほとんどないほど小さな集団にまで絞り込む議論だった。トムは説教のページ数を数えた。教会が終わると、彼はいつも何ページあったかを知っていたが、説教の内容についてはほとんど何も知らなかった。しかし、今回はしばらくの間、本当に興味を引かれた。牧師は、千年王国において、ライオンと子羊が共に伏し、小さな子供が彼らを導くという、世界の万軍が集う壮大で感動的な光景を描き出したのだ。しかし、その壮大な光景の哀感も、教訓も、道徳も、少年には届かなかった。彼が考えたのは、見守る国々の前での主役の目立ちようだけだった。その考えに顔を輝かせ、もしそれが手なずけられたライオンなら、自分もその子供になりたいものだ、と独りごちた。

さて、無味乾燥な議論が再開されると、彼は再び苦痛に陥った。やがて彼は持っていた宝物のことを思い出し、それを取り出した。それは恐ろしげな顎を持つ大きな黒い甲虫だった――彼はそれを「ピンチバグ」[訳注:挟み虫、クワガタムシの類]と呼んでいた。雷管を入れる箱に入っていた。甲虫が最初にやったのは、彼の指を挟むことだった。当然のように指ではじかれ、甲虫はもがきながら通路に飛び出し、仰向けに落ちた。そして、痛む指は少年の口の中へと運ばれた。甲虫はそこに横たわり、起き上がれずに無力な足をばたつかせていた。トムはそれを見つめ、欲しくてたまらなかったが、手の届かない安全な場所にいた。説教に興味のない他の人々も、この甲虫に気晴らしを見出し、同じようにそれを見つめていた。やがて、一匹の放浪プードルがぶらぶらとやって来た。心は悲しく、夏の気だるさと静けさで怠惰になり、束縛に疲れ、変化を求めてため息をついていた。彼は甲虫を見つけた。垂れていた尻尾が持ち上がり、振られた。彼は獲物を検分し、その周りを歩き、安全な距離から匂いを嗅ぎ、再び周りを歩き、大胆になって、もっと近くで匂いを嗅いだ。それから唇をめくり、用心深くそれに飛びかかったが、わずかに外れた。もう一度、さらにもう一度。この気晴らしを楽しみ始めた。甲虫を前足の間に挟んで腹ばいになり、実験を続けた。やがて飽きてしまい、無関心で上の空になった。彼の頭はこくりと揺れ、少しずつ顎が下がり、敵に触れた。敵はそれを捕らえた。鋭いキャンという鳴き声、プードルの頭が振られ、甲虫は二ヤードほど離れたところに落ち、再び仰向けになった。近くで見ていた者たちは、静かな内なる喜びで震え、いくつかの顔は扇やハンカチの後ろに隠れ、トムはすっかり幸せだった。犬は馬鹿げた顔つきで、おそらくそう感じていただろう。しかし、その心には憤りもあり、復讐への渇望もあった。そこで彼は甲虫のところへ行き、再び用心深い攻撃を始めた。円を描くようにあらゆる方向から飛びかかり、前足をその生き物の一インチ以内に着地させ、歯でさらに近くに飛びかかり、耳が再びばたつくまで頭を振った。しかし、しばらくすると再び飽きてしまった。ハエで気を紛らわそうとしたが、気晴らしにはならなかった。鼻を床にこすりつけるようにしてアリを追いかけたが、すぐに飽きてしまった。あくびをし、ため息をつき、甲虫のことなどすっかり忘れて、その上に座り込んだ。すると、苦痛に満ちた甲高い鳴き声が響き、プードルは通路を駆け上がっていった。鳴き声は続き、犬も走り続けた。彼は祭壇の前を横切り、もう一方の通路を駆け下り、ドアの前を横切り、最後の直線をわめきながら駆け上がった。進むにつれて苦悩は増し、やがて彼は光の輝きと速さで軌道を描く毛むくじゃらの彗星と化した。ついに、狂乱した受難者は進路を外れ、飼い主の膝に飛び込んだ。飼い主はそれを窓の外に放り投げ、苦しげな声は急速に細くなり、遠くで消えていった。

この頃には、教会全体がこらえきれない笑いで顔を真っ赤にし、息も詰まらんばかりで、説教は完全に中断していた。説教はやがて再開されたが、足を引きずるように、途切れ途切れに進んだ。感動を与える可能性はもはや皆無だった。というのも、最も厳粛な言葉でさえ、どこか遠くの長椅子の背に隠れて、まるで哀れな牧師が滅多にないほど面白いことを言ったかのように、抑えきれない不謹慎な笑いの爆発で絶えず受け止められていたからだ。試練が終わり、祝祷が告げられたとき、それは会衆全体にとって心からの安堵だった。

トム・ソーヤーはすっかり陽気になって家に帰った。神の礼拝も、少しばかり変化があれば満足できるものだと考えながら。ただ一つ、気分を害する考えがあった。犬が彼のピンチバグで遊ぶのは構わないが、それを持ち去るのは正しくないと思ったのだ。

第六章

月曜の朝、トム・ソーヤーは惨めな気分だった。月曜の朝はいつもそうだった――学校での一週間の長々しい苦しみがまた始まるからだ。彼はたいていその日を、間に休みがなければよかったのに、と願うことから始めた。休みがあると、再び捕らわれの身となり、足かせをはめられるのが、いっそう忌まわしく感じられるのだ。

トムは横になって考えていた。やがて、病気になればいいのに、と思いついた。そうすれば学校を休んで家にいられる。これは漠然とした可能性だった。彼は自分の体をくまなく調べた。病気は見つからず、もう一度調査した。今度は疝痛の症状を感知できたように思い、かなりの希望を持ってそれを助長し始めた。しかし、症状はすぐに弱まり、やがて完全に消え去った。彼はさらに考えを巡らせた。突然、あるものを発見した。上の前歯が一本ぐらぐらしているのだ。これは幸運だった。彼は「手始めに」と呼んでいるうなり声を上げようとしたが、その時、もしその主張で法廷に臨めば、おばさんが歯を抜いてしまい、それは痛いだろう、という考えが浮かんだ。そこで、その歯は当面とっておき、さらに探すことにした。しばらく何も見つからなかったが、そのうち、医者が、患者を二、三週間寝込ませ、指を失う恐れさえあるという、ある病気について話していたのを思い出した。そこで少年は、痛む足の指をシーツの下から熱心に引き出し、点検のために持ち上げた。しかし、必要な症状が何なのかはわからなかった。それでも、試してみる価値は十分にあるように思われ、彼はかなり気合を入れてうなり始めた。

しかし、シッドは気づかずに眠り続けていた。

トムはさらに大きな声でうなり、足の指に痛みを感じ始めたような気がした。

シッドからの反応はない。

この頃には、トムは努力のせいで息を切らしていた。一休みしてから、体をいっぱいに膨らませ、見事なうなり声を連続して上げた。

シッドはいびきをかき続けていた。

トムは腹を立てた。「シッド、シッド!」と言って彼を揺さぶった。この方法はうまくいき、トムは再びうなり始めた。シッドはあくびをし、伸びをすると、鼻を鳴らして肘で体を起こし、トムをじっと見つめ始めた。トムはうなり続けた。シッドが言った。

「トム! おい、トム!」[返事なし]「おい、トム! トム! どうしたんだ、トム?」そして彼を揺さぶり、心配そうに顔を覗き込んだ。

トムはうめいた。

「ああ、やめろよ、シッド。揺するなよ。」

「どうしたんだ、トム? おばさんを呼ばなきゃ。」

「いや――いいんだ。そのうち治るさ、たぶん。誰も呼ばないでくれ。」

「でも、呼ばなきゃ! そんなにうなるなよ、トム、ひどいじゃないか。いつからそんななんだ?」

「何時間もだ。痛っ! ああ、そんなに動くなよ、シッド、死んじまう。」

「トム、どうしてもっと早く起こしてくれなかったんだ? ああ、トム、やめてくれ! お前の声を聞いてると鳥肌が立つよ。トム、どうしたんだ?」

「お前のことは全部許すよ、シッド。(うめき声)お前が俺にしたこと、全部だ。俺が死んだら――」

「ああ、トム、死ぬんじゃないだろうな? やめてくれ、トム――ああ、やめて。もしかして――」

「みんなを許すよ、シッド。(うめき声)みんなにそう伝えてくれ、シッド。それからシッド、俺の窓枠と片目の猫は、町に来た新しい女の子にあげてくれ、そして彼女に伝えて――」

しかし、シッドは服をひっつかんで行ってしまった。トムは今や、本当に苦しんでいた。彼の想像力があまりに見事に働いたので、うめき声にはすっかり本物らしい響きが加わっていたのだ。

シッドは階下へ飛んで行き、言った。

「ああ、ポリーおばさん、来て! トムが死にそうだよ!」

「死にそうだって!」

「はい。待たないで――早く来て!」

「馬鹿なこと! 信じないよ!」

しかし、彼女はそれでもシッドとメアリーを従えて階上へ駆け上がった。彼女の顔も青ざめ、唇は震えていた。ベッドの脇に着くと、彼女は息を切らしながら言った。

「トム! トム、お前、どうしたんだい?」

「ああ、おばさん、僕――」

「どうしたんだい――どうしたんだい、お前?」

「ああ、おばさん、痛い足の指が壊疽を起こしたんだ!」

老婦人は椅子に崩れ落ち、少し笑い、それから少し泣き、そして両方を同時にやった。これで落ち着きを取り戻し、彼女は言った。

「トム、なんて肝を冷やさせやがるんだ。さあ、そんな馬鹿なことはやめて、ベッドから出なさい。」

うめき声は止み、足の指の痛みは消えた。少年は少しばかばかしくなり、言った。

「ポリーおばさん、壊疽を起こしたみたいだったんだ。すごく痛くて、歯のことなんか全然気にならなかったよ。」

「歯だって! 歯がどうしたんだい?」

「一本ぐらぐらで、ものすごく痛むんだ。」

「はいはい、もうそのうめき声を始めるんじゃないよ。口を開けなさい。ふむ――歯は確かにぐらぐらしているね。でも、それで死ぬことはないよ。メアリー、絹糸と、台所から火のついた薪を持ってきておくれ。」

トムは言った。

「ああ、お願いだよ、おばさん、抜かないで。もう痛くないんだ。もし痛かったら、一歩も動かないって誓うよ。お願いだから、おばさん。学校を休みたくないんだ。」

「ああ、休みたくないのかい? じゃあ、この大騒ぎは全部、学校を休んで魚釣りに行けると思ったからなのかい? トム、トム、お前のことはとても愛しているのに、お前ときたら、あらゆる手を使って、そのとんでもない行いでこの老いた私の心を打ち砕こうとするようだね」この頃には、歯科用具の準備が整っていた。老婦人は絹糸の一端を輪にしてトムの歯に固く結びつけ、もう一端をベッドの柱に結んだ。それから火のついた薪を掴み、突然それを少年の顔のすぐそばに突き出した。今や、歯はベッドの柱からぶら下がっていた。

しかし、あらゆる試練には報いがあるものだ。朝食後、トムが学校に向かうと、出会う少年たちの羨望の的となった。上の歯並びにできた隙間のおかげで、新しく、見事なやり方で唾を吐けるようになったからだ。その見世物に興味を持った少年たちが、かなりの数、彼の後についてきた。そして、それまで指を切って魅力と尊敬の中心だった一人の少年は、今や突然、支持者を失い、栄光を剥ぎ取られていることに気づいた。彼の心は重く、トム・ソーヤーみたいに唾を吐くなんて大したことじゃない、と心にもない軽蔑を込めて言った。しかし、別の少年が「負け惜しみだ!」と言い、彼は栄光を失った英雄として去っていった。

まもなくトムは、村の少年たちののけ者、町の酔っぱらいの息子であるハックルベリー・フィンに出会った。ハックルベリーは町の母親たち全員から心底憎まれ、恐れられていた。彼が怠け者で、無法で、下品で、悪かったからだ――そして、母親たちの子供たちが皆、彼を大いに称賛し、禁じられた彼の交友を喜び、自分たちも彼みたいになれたらと願っていたからだ。トムも他のまともな少年たちと同じように、ハックルベリーの派手なのけ者ぶりに嫉妬し、彼と遊ぶことを固く禁じられていた。だから、機会があるたびに彼と遊んだ。ハックルベリーはいつも大人の男のお古を着ており、それは一年中ぼろぼろに咲き誇り、はためいていた。彼の帽子は広大な廃墟のようで、つばの広い三日月形の部分が切り取られていた。上着を着ているときは、かかとに届きそうなほど長く、後ろのボタンはずっと下の方についていた。ズボンは一本のサスペンダーで吊られていた。ズボンの尻はだぶだぶに垂れ下がり、中には何も入っておらず、裾のほつれた脚は、まくり上げていないときは地面の泥を引きずっていた。

ハックルベリーは自由気ままに行き来した。天気の良い日は戸口の階段で、雨の日は空の大樽で眠った。学校にも教会にも行く必要はなく、誰かを主人と呼んだり、誰かに従ったりする必要もなかった。好きな時に好きな場所で魚釣りや水泳ができ、好きなだけそこにいられた。喧嘩を禁じる者もいなかった。好きなだけ夜更かしできた。春に最初に裸足になるのも、秋に最後に革靴を履くのも、いつも彼だった。体を洗う必要も、きれいな服を着る必要もなかった。悪態のつき方も見事だった。一言で言えば、人生を貴重なものにするすべてのものを、その少年は持っていた。セント・ピーターズバーグの、悩まされ、束縛された、まともな少年は皆そう思っていた。

トムはロマンチックなのけ者に声をかけた。

「よう、ハックルベリー!」

「よう、トム。お前も元気かよ。」

「それ、何持ってるんだ?」

「死んだ猫さ。」

「見せてくれよ、ハック。おや、ずいぶん硬いな。どこで手に入れたんだ?」

「ある子から買ったんだ。」

「何をやったんだ?」

「青い券一枚と、屠殺場でもらった膀胱をやった。」

「青い券はどこで手に入れたんだ?」

「二週間前にベン・ロジャースから輪回しの棒と交換で買ったんだ。」

「なあ――死んだ猫って何にいいんだ、ハック?」

「何にいいかって? いぼを治すのさ。」

「まさか! 本当かい? もっといい方法を知ってるぜ。」

「知らないに決まってる。何だよ?」

「そりゃ、切り株の水さ。」

「切り株の水だと! そんなもん、びた一文の価値もねえよ。」

「価値がないって? 試したことあるのか?」

「いや、ねえよ。でもボブ・タナーがやった。」

「誰がそんなこと言ったんだ!」

「そりゃ、あいつがジェフ・サッチャーに言って、ジェフがジョニー・ベイカーに言って、ジョニーがジム・ホリスに言って、ジムがベン・ロジャースに言って、ベンが黒んぼに言って、その黒んぼが俺に言ったんだ。どうだ!」

「ふん、だから何だってんだ? みんな嘘つきだ。少なくとも黒んぼ以外はな。そいつは知らねえけど。でも嘘をつかねえ黒んぼなんて見たことねえよ。ちぇっ! さあ、ボブ・タナーがどうやったか教えてくれよ、ハック。」

「そりゃ、腐った切り株に雨水が溜まってるとこに手を入れたんだ。」

「昼間に?」

「もちろんさ。」

「切り株に顔を向けて?」

「ああ。少なくともそう思うぜ。」

「何か言ったか?」

「言わなかったと思う。知らねえよ。」

「ははあ! そんな馬鹿なやり方で切り株の水でいぼを治そうなんて話があるか! そんなんじゃ何の役にも立ちゃしない。一人きりで、切り株に水が溜まってる場所を知ってる森の真ん中に行って、真夜中きっかりに切り株に背を向けて手をつっこんで、こう言うんだ。『大麦、大麦、トウモロコシの粉、切り株の水、切り株の水、このいぼを飲み込め』って。それから目を閉じたまま、さっと十一歩歩いて、三回回って、誰とも口をきかずに家に帰るんだ。口をきいたら、おまじないが解けちまうからな。」

「ふうん、そりゃいいやり方みたいだな。でもボブ・タナーがやったのとは違う。」

「ああ、やってないに決まってるさ。だってあいつはこの町で一番いぼだらけの男の子だからな。もし切り株の水の効かせ方を知ってたら、いぼの一つもなかったはずだ。俺はその方法で手から何千ものいぼを取ったんだぜ、ハック。カエルと遊びすぎるから、いつもいぼがたくさんできるんだ。時々、豆で取ることもある。」

「ああ、豆はいいな。やったことあるぜ。」

「あるのか? お前はどうやるんだ?」

「豆を割って、いぼを切って血を少し出すんだ。それから豆の片方に血をつけて、穴を掘って、新月の真夜中ごろに十字路に埋めるんだ。で、残りの豆は燃やしちまう。ほら、血のついた豆の片割れが、もう片方を引き寄せようと、ずっと引っ張り続けるだろ。それで血がいぼを引っ張り出すのを助けて、すぐにぽろっと取れるんだ。」

「ああ、それだ、ハック――それだよ。でも埋めるときに『豆よ、下に。いぼよ、取れろ。もう俺を悩ますな!』って言うともっといいぜ。ジョー・ハーパーはそうやってるんだ。あいつはクーンビル近くまで行ったことあるし、ほとんどどこにでも行ってるからな。でもさ――死んだ猫ではどうやって治すんだ?」

「そりゃ、猫を持って、悪い奴が埋められた墓場に真夜中ごろに行くんだ。真夜中になると悪魔が一体、もしかしたら二、三体来る。でも見えねえんだ。風みたいな音がするか、話してるのが聞こえるかもしれねえ。で、奴らがそいつを連れ去るときに、猫を奴らの後から放り投げて言うんだ。『悪魔よ、死体に従え。猫よ、悪魔に従え。いぼよ、猫に従え。俺はお前らとはおさらばだ!』ってな。これならどんなイボでも取れる。」

「なるほどな。試したことあるのか、ハック?」

「いや、でもホプキンズのおばあさんが教えてくれたんだ。」

「ふうん、じゃあ本当なんだろうな。あの人は魔女だって言うからな。」

「おい! そりゃ、トム、俺は彼女が魔女だって知ってるぜ。父ちゃんに魔法をかけたんだ。父ちゃんが自分でそう言ってた。ある日、通りかかったら、彼女が自分に魔法をかけてるのが見えたんだって。だから石を拾って、もし彼女がよけなかったら、ぶつけてやったのに。で、まさしくその晩、父ちゃんは酔っぱらって寝てた小屋から転げ落ちて、腕を折ったんだ。」

「そりゃひどいな。どうして彼女が魔法をかけてるってわかったんだ?」

「なんだ、父ちゃんには簡単さ。父ちゃんが言うには、じっとこっちを見続けてるときは、魔法をかけてるんだって。特にぶつぶつ言ってたらな。ぶつぶつ言うときは、主の祈りを逆さまに唱えてるんだとさ。」

「なあ、ハッキー、いつ猫を試すんだ?」

「今夜さ。今夜、ホス・ウィリアムズのじいさんを迎えに来ると思う。」

「でも、土曜に埋葬されたじゃないか。土曜の夜に連れて行かなかったのか?」

「何を言うんだ! 真夜中まで呪文が効くわけないだろ? ――それに、そしたらもう日曜日だ。悪魔は日曜にはあまりうろつかないと思うぜ。」

「そんなこと考えもしなかった。そうだな。一緒に行ってもいいか?」

「もちろんさ――もし怖くないならな。」

「怖いだと! まさか。ニャーって鳴くか?」

「ああ――お前も機会があったらニャーって返せよ。この間は、お前のせいで俺がニャーニャー鳴き続けてたら、ヘイズのじいさんが石を投げてきて『あの忌々しい猫め!』って言うから、あいつの窓にレンガを投げ込んでやったんだ――でも、言うなよ。」

「言わないよ。あの晩はニャーって鳴けなかったんだ、おばさんが見張ってたから。でも今度は鳴くよ。なあ――それ、何だ?」

「ダニさ。」

「どこで捕まえたんだ?」

「森の中さ。」

「何と交換してくれる?」

「さあな。売りたくないんだ。」

「わかったよ。どのみち、すごく小さいダニだな。」

「ああ、自分のものでもないダニをけなすのは誰にでもできるさ。俺はこいつで満足してる。俺にはこれで十分いいダニだ。」

「ちぇっ、ダニならいくらでもいるさ。欲しけりゃ千匹だって手に入るぜ。」

「じゃあ、なんで手に入れないんだ? できっこないってよくわかってるからだろ。こいつはかなり早い時期のダニだと思うぜ。今年見た最初の一匹だ。」

「なあ、ハック――俺の歯と交換してやるよ。」

「見せてみろ。」

トムは紙切れを取り出し、注意深く広げた。ハックルベリーは物欲しそうにそれを見つめた。誘惑は非常に強かった。やがて彼は言った。

「本物か?」

トムは唇をめくり、歯の抜けた隙間を見せた。

「よし、わかった」とハックルベリーは言った。「取引成立だ。」

トムは、ついさっきまでピンチバグの牢獄だった雷管の箱にダニを閉じ込め、少年たちは別れた。それぞれが以前より金持ちになった気分だった。

トムが人里離れた小さな木造の校舎に着くと、彼は誠実な速さでやって来た者の態度で、さっそうと中に入った。帽子を釘にかけ、仕事に取りかかるような機敏さで自分の席に身を投げ出した。先生は、籐の底の大きな肘掛け椅子に王様のように鎮座し、勉強の気だるいざわめきにまどろんでいた。邪魔が入って目を覚ました。

「トーマス・ソーヤー!」

トムは、フルネームで呼ばれるときは面倒なことになると知っていた。

「はい!」

「ここへ来なさい。さて、君、なぜまたいつものように遅刻したのかね?」

トムは嘘に逃げ込もうとしたが、そのとき、恋の電撃的な共感によって見覚えのある背中から、二本の長い黄色いおさげ髪が垂れているのを見た。そしてその姿の隣は、校舎の女子席側で唯一の空席だった。彼は即座に言った。

「ハックルベリー・フィンと話をしていました!。」

先生の脈は止まり、彼はなすすべもなく見つめた。勉強のざわめきが止んだ。生徒たちは、この無鉄砲な少年は気が狂ったのではないかと思った。先生は言った。

「君は――君は何をしたと言ったかね?」

「ハックルベリー・フィンと話をしていました。」

その言葉に聞き間違いはなかった。

「トーマス・ソーヤー、これは私が今まで聞いた中で最も驚くべき告白だ。この罪には、単なる鞭では済まされない。上着を脱ぎなさい。」

先生の腕は疲れ果て、鞭の束が目に見えて減るまで働き続けた。それから命令が下った。

「さあ、君、行って女の子たちと座りなさい! そしてこれを警告としなさい。」

教室にさざ波のように広がったくすくす笑いは、少年をたじろがせたように見えた。だが実のところ、それはまだ見ぬ憧れの君への崇拝にも似た畏怖の念と、この上ない幸運に潜む恐ろしいほどの喜びが生んだ結果であった。トムが松材のベンチの端に腰を下ろすと、少女はつんと頭をそむけ、彼からすっと身を引いた。肘でつつき合ったり、目配せしたり、ひそひそ話したりする声が教室を行き交ったが、トムは目の前の長く低い机に腕を乗せ、じっと座ったまま、本を読んでいるふりをしていた。

やがて、彼への注目は途絶え、いつもの学校のざわめきが、よどんだ空気の中によみがえった。ほどなくして、少年は少女に盗み見を始めた。彼女はそれに気づくと、彼に向かって「あっかんべー」をし、一分ほどの間、後頭部を向けていた。彼女が用心深く再びこちらを向くと、目の前に桃が一つ置かれていた。彼女はそれを突き放した。トムはそっと元に戻した。彼女は再びそれを突き放したが、先ほどよりは敵意が薄れていた。トムは辛抱強く元の場所へ戻した。すると彼女は、そのままにしておいた。トムは石板にこう走り書きした。「どうぞ、もらってください。もっと持ってるから」。少女はその言葉に目をやったが、何の合図も送らなかった。今度は少年が、左手で隠しながら石板に何かを描き始めた。しばらくの間、少女は気づかないふりをしていたが、人間らしい好奇心が、やがてほとんど気づかれぬほどの兆候となって現れ始めた。少年はそれに気づかぬふりで、描き続けた。少女は、どちらともつかぬ態度で覗き込もうとしたが、少年はそれに気づいている素振りを見せなかった。とうとう彼女は根負けし、ためらいがちにささやいた。

「見せて。」

トムは、切妻屋根が二つあるみすぼらしい家の戯画を少しだけ見せた。煙突からは、コルク抜きのようにねじれた煙が立ち上っている。すると少女の興味はその絵に釘付けになり、他のことはすべて忘れてしまった。絵が完成すると、彼女はしばらくそれを眺め、そしてささやいた。

「素敵ね――男の人を描いて。」

絵描きは前庭に、デリック[訳注: 荷役用のクレーン]のような男を建てた。その男は家をまたげるほどの大きさだったが、少女はあら探しをするような子ではなかった。その怪物に満足し、ささやいた。

「きれいな男の人だわ――今度は私が通りかかるのを描いて。」

トムは、砂時計に満月の顔と藁の手足をつけ、広げた指には大げさな扇子を持たせた。少女は言った。

「すっごく素敵――私も絵が描けたらいいのに。」

「簡単だよ」トムはささやいた。「僕が教えてあげる。」

「まあ、ほんと? いつ?」

「お昼にさ。お昼ご飯は家に帰るの?」

「あなたがいるなら、ここに残るわ。」

「よし――決まりだ。君の名前は?」

「ベッキー・サッチャーよ。あなたの名前は? ああ、知ってるわ。トーマス・ソーヤーでしょ。」

「それは、お仕置きされるときの名前さ。いい子のときはトムだよ。トムって呼んでくれる?」

「ええ。」

さて、トムは石板に何かを走り書きし始め、少女からその言葉を隠した。しかし、今度の彼女は引っ込み思案ではなかった。見せてとせがんだ。トムは言った。

「ああ、何でもないよ。」

「ううん、何かあるわ。」

「何でもないって。君は見たくないよ。」

「見たいわ、ほんとに見たいの。お願い、見せて。」

「誰かに言うだろ。」

「言わないわ――絶対に、絶対に、ぜーったいに言わない。」

「誰にも言わない? 生きている限り、絶対に?」

「ええ、誰にも絶対に言わないわ。さあ、見せて。」

「ああ、君は見たくないって!」

「そんな意地悪するなら、絶対見てやるんだから」。そして彼女は小さな手を彼の手の上に置き、ちょっとしたもみ合いになった。トムは本気で抵抗するふりをしながらも、少しずつ手を滑らせ、ついにその言葉が現れた。「きみをあいしてる」。

「まあ、意地悪!」と、彼女は彼の手をぴしゃりと叩いたが、顔を赤らめ、それでも嬉しそうだった。

まさにその時、少年はゆっくりと、しかし運命的な力が自分の耳たぶを掴み、ぐいと引き上げるのを感じた。かくして彼は教室を横切って運ばれ、自分の席に座らされた。その間、学校中の生徒から浴びせられるようなクスクス笑いが降り注いだ。それから先生は、恐ろしい数分間、彼の上に仁王立ちになり、やがて一言も発さずに教壇へと戻っていった。しかし、トムの耳はジンジンと痛んだが、心は歓喜に満ちていた。

学校が静まり返ると、トムは真面目に勉強しようと努力したが、心の中の騒ぎはあまりに大きかった。順番が来て朗読のクラスに出たが、めちゃくちゃに読み間違えた。次に地理のクラスでは、湖を山にし、山を川にし、川を大陸に変えてしまい、再び混沌が支配するまで続いた。そして綴りのクラスでは、赤ん坊でも知っているような単語を立て続けに間違えて「落第」し、ついにクラスの最下位にまで落ち、何ヶ月もこれ見よがしにつけていたピューター製のメダルを明け渡す羽目になった。

第七章

トムは本に集中しようとすればするほど、考えはあちこちにさまよった。ついに彼はため息とあくびとともに、それを諦めた。昼休みは永遠に来ないように思えた。空気は完全に死んでいた。そよ風一つ吹いていなかった。眠気を誘う日々の中でも、最も眠たい一日だった。二十五人の生徒たちが勉強する気だるいざわめきは、まるで蜂の羽音に潜む魔法のように魂をなだめた。燃えるような日差しの向こうでは、カーディフの丘が、陽炎のきらめくヴェールの向こうに柔らかな緑の斜面をのぞかせ、遠景の紫色に染まっていた。数羽の鳥が、だるそうに翼を広げ、空高く漂っていた。他に生き物の姿は見当たらず、いるのは数頭の牛だけで、それらも眠っていた。トムの心は、自由になりたい、さもなければこの退屈な時間をやり過ごす何か面白いことがしたいと、うずいていた。彼の手がポケットを探ると、その顔は祈りにも似た感謝の輝きで明るくなったが、本人はそれに気づいていなかった。そしてこっそりと、雷管の箱が出てきた。彼はダニを解き放ち、長く平らな机の上に置いた。この生き物もまた、この瞬間、祈りに等しい感謝の念に輝いていたに違いないが、それは早計だった。というのも、彼が感謝しつつ旅立とうとしたとき、トムがピンでその進路を逸らし、新たな方向へ向かわせたからである。

トムの親友は隣に座り、トムがそうであったように苦しんでいたが、今やこの娯楽に深く、そして感謝の念をもって夢中になった。この親友はジョー・ハーパーだった。二人の少年は、週の間はずっと固い友情で結ばれた友であり、土曜日には不倶戴天の敵となる。ジョーは襟からピンを抜き、囚人を訓練する手伝いを始めた。その遊びは刻一刻と面白さを増していった。やがてトムは、これではお互いの邪魔になり、どちらもダニから最大限の利益を得られないと言った。そこで彼はジョーの石板を机の上に置き、上から下まで真ん中に一本の線を引いた。

「いいかい」と彼は言った。「ダニが君の側にいる間は、君がかまってもいい。僕は放っておく。でも、もし君がそいつを逃して僕の側に来させたら、僕がそいつを向こう側に行かせない限り、君は手出ししちゃだめだ。」

「わかった、やれよ。さあ、始めろ。」

ダニはまもなくトムの手から逃れ、赤道を越えた。ジョーがしばらくそれをもてあそんでいると、ダニはまた逃げ出して、再び境界線を越えた。この陣地交代は頻繁に起こった。一人の少年が夢中になってダニをいじめている間、もう一人は同じくらい強い興味をもって見つめ、二つの頭は石板の上で寄り添い、二つの魂は他のすべてのものに対して死んでいた。ついに幸運はジョーに味方し、そこに留まるかのように見えた。ダニはあれこれと進路を試み、少年たち自身と同じくらい興奮し、やきもきしたが、あと一歩で勝利をその手に掴もうというところで、トムの指がうずき出すまさにその時、ジョーのピンが巧みにその進路を阻み、陣地を維持した。とうとうトムは我慢できなくなった。誘惑が強すぎたのだ。彼は手を伸ばし、自分のピンで加勢した。ジョーはたちまち怒った。彼は言った。

「トム、そいつに構うなよ。」

「ちょっとつつきたいだけだよ、ジョー。」

「だめだ、フェアじゃない。そいつには構うな。」

「ちぇっ、そんなにひどくはいじらないって。」

「構うなって言ってるだろ。」

「いやだね!」

「構うな! 俺の陣地にいるんだ。」

「おい、ジョー・ハーパー、そのダニは誰んだ?」

「誰のダニだろうと知ったこっちゃない――俺の陣地にいるんだから、お前は触るな。」

「ふん、俺は絶対触ってやるさ。俺のダニなんだから、好きにさせてもらう。死んでもな!」

トムの肩にすさまじい一撃が振り下ろされ、同じものがジョーの肩にも食らわされた。そして二分間、二人の上着から埃が舞い続け、学校中がそれを楽しんだ。少年たちは夢中になりすぎて、少し前に先生が抜き足差し足で教室を下りてきて、彼らの真上に立っていたことに気づかなかったのだ。先生は、その見世物の一部始終をじっくりと眺めてから、自らも変化に富んだ一幕を付け加えたのである。

昼休みになり学校が終わると、トムはベッキー・サッチャーのもとへ飛んでいき、耳元でささやいた。

「帽子をかぶって、家に帰るふりをするんだ。そして角まで来たら、他の子たちをまいて、路地を曲がって戻ってきて。僕は別の道を行って、同じようにあいつらをまくから。」

かくして、一人はある生徒のグループと、もう一人は別のグループと連れ立って去っていった。しばらくして二人は路地の突き当たりで落ち合い、学校に着いたときには、そこは二人だけのものだった。そして彼らは並んで座り、目の前に石板を置いて、トムはベッキーに鉛筆を渡し、彼女の手を自分の手で握って導き、そうしてもう一つ、驚くべき家を創造した。芸術への興味が薄れ始めると、二人はおしゃべりを始めた。トムは至福の境地に浸っていた。彼は言った。

「ネズミは好き?」

「いいえ! 大嫌いよ!」

「うん、僕もだよ――生きてるのはね。でも僕が言ってるのは死んだやつで、紐をつけて頭の周りでぶんぶん振り回すんだ。」

「いいえ、どっちにしろネズミはあまり好きじゃないわ。私が好きなのはチューインガムよ。」

「ああ、そりゃそうだ! 今持ってればなあ。」

「そうなの? 私、持ってるわよ。しばらく噛ませてあげるけど、返してくれなくちゃだめよ。」

それは結構なことだったので、二人は交代でガムを噛み、満足のあまりベンチに腰掛けて足をぶらぶらさせた。

「サーカスに行ったことある?」とトムは言った。

「ええ、それに、いい子にしてたら、お父さんがまたいつか連れて行ってくれるって。」

「僕はサーカスに三、四回は行ったよ――何回もね。教会なんてサーカスに比べたら屁でもない。サーカスじゃ、いつも何か面白いことが起きてるんだ。大きくなったらサーカスのピエロになるんだ。」

「まあ、そうなの! 素敵でしょうね。水玉模様で、とっても可愛いもの。」

「うん、そうだろ。それに、たんまり金がもらえるんだ――一日一ドル近くもね、ベン・ロジャースが言ってた。ねえ、ベッキー、婚約したことある?」

「それ、なあに?」

「え、結婚の約束だよ。」

「いいえ。」

「してみたい?」

「そうねえ。わからないわ。どんな感じなの?」

「どんな感じかって? 別にどうってことないよ。ただ男の子に、彼以外の人は絶対に好きにならない、ずーっと、ずーっと、ずーっとって言うだけさ。それからキスして、それでおしまい。誰にでもできるよ。」

「キス? どうしてキスするの?」

「えっと、それはね、その……まあ、みんなそうするものだからさ。」

「みんな?」

「うん、そうだよ、お互いに愛し合ってる人はみんなね。僕が石板に書いたこと、覚えてる?」

「え……ええ。」

「何て書いてあった?」

「あなたには教えないわ。」

「僕が君に教えようか?」

「え……ええ――でも、また今度ね。」

「だめだ、今。」

「だめよ、今じゃなくて――明日。」

「ああ、だめだ、今さ。お願い、ベッキー――ささやくから、すごく小さな声でささやくから。」

ベッキーがためらっていると、トムは沈黙を承諾とみなし、彼女の腰に腕を回し、口を耳に近づけて、とても優しくその物語をささやいた。そしてこう付け加えた。

「今度は君が僕にささやいて――全く同じように。」

彼女はしばらく抵抗したが、やがて言った。

「あなた、顔をそむけて。見えないように。そうしたら言うわ。でも、絶対に誰にも言っちゃだめよ――いい、トム? 言わないわよね、ねえ?」

「うん、絶対に、絶対に言わない。さあ、ベッキー。」

彼は顔をそむけた。彼女はおずおずと身をかがめ、その息が彼の巻き毛を揺らすほどに近づき、ささやいた。「わ――た――し――あ――な――た――を――あ――い――し――て――る!」

そして彼女は飛びのき、机とベンチの周りをぐるぐると走り回り、トムがそれを追いかけた。とうとう彼女は隅に逃げ込み、小さな白いエプロンで顔を覆った。トムは彼女の首に抱きつき、懇願した。

「さあ、ベッキー、もう全部終わったよ――あとはキスだけだ。怖がらないで――何でもないことだから。お願い、ベッキー」。そして彼は彼女のエプロンと手を引っ張った。

やがて彼女は諦め、手を下ろした。もみ合いで紅潮した顔が上がり、身を委ねた。トムは赤い唇にキスをし、言った。

「これで全部終わりだ、ベッキー。そしてこれからはずっと、いいね、僕以外の誰も愛しちゃだめだし、僕以外の誰とも結婚しちゃだめだ、絶対に、永遠に。いいかい?」

「ええ、あなた以外の誰も愛さないわ、トム。あなた以外の誰とも結婚しないわ――そしてあなたも、私以外の誰とも結婚しちゃだめよ。」

「もちろんさ。当たり前だ。それも約束の一部だからね。それに、学校に来るときも家に帰るときも、誰も見てないときは僕と一緒に歩くんだ――そしてパーティーでは君が僕を選び、僕が君を選ぶ。婚約してるっていうのは、そういうふうにするものなんだ。」

「とっても素敵ね。そんなこと、今まで聞いたことなかったわ。」

「ああ、すっごく楽しいんだ! ほら、僕とエイミー・ローレンスは――」

大きな瞳がトムの失言を物語り、彼は口をつぐんで狼狽した。

「ああ、トム! じゃあ、私があなたが初めて婚約した相手じゃないのね!」

子供は泣き始めた。トムは言った。

「ああ、泣かないで、ベッキー。僕はもう彼女のことなんてどうでもいいんだ。」

「ううん、そんなことないわ、トム――どうでもよくないくせに。」

トムは彼女の首に腕を回そうとしたが、彼女は彼を突き放し、壁に顔を向けて泣き続けた。トムはなだめる言葉を口にしながら再び試みたが、またしても拒絶された。すると彼のプライドが頭をもたげ、彼は大股で歩き去り、外へ出てしまった。彼はしばらく落ち着かずにうろうろし、時折ドアに目をやりながら、彼女が後悔して自分を探しに来ることを期待していた。しかし、彼女は来なかった。すると彼は気分が悪くなり始め、自分が間違っていたのではないかと恐ろしくなった。今さら新たに歩み寄るのは、彼にとって辛い葛藤だったが、意を決して中に入った。彼女はまだ隅に立ち、壁に顔を向け、すすり泣いていた。トムの心は痛んだ。彼は彼女のもとへ行き、一瞬立ち尽くした。どう切り出していいか、よくわからなかったのだ。そして、ためらいがちに言った。

「ベッキー、僕――僕、君以外はどうでもいいんだ。」

返事はない――ただ、すすり泣きが聞こえるだけ。

「ベッキー」――懇願するように。「ベッキー、何か言ってくれないかい?」

さらにすすり泣きが続く。

トムは一番の宝物、暖炉の自在鉤の先についていた真鍮のつまみを取り出し、彼女が見えるようにその周りで動かしながら言った。

「お願い、ベッキー、これ、受け取ってくれないかい?」

彼女はそれを床に叩きつけた。するとトムは家を飛び出し、丘を越え、はるか彼方へと去っていき、その日、二度と学校に戻ることはなかった。やがてベッキーは不審に思い始めた。彼女はドアへ駆け寄った。彼の姿は見えない。校庭へ飛んでいった。そこにもいなかった。そして彼女は叫んだ。

「トム! 戻ってきて、トム!」

彼女は耳を澄ましたが、返事はなかった。彼女の仲間は、静寂と孤独だけだった。そこで彼女は再び座り込んで泣き、自分を責めた。そうこうするうちに、生徒たちが再び集まり始め、彼女は悲しみを隠し、傷ついた心を鎮め、長く、陰鬱で、胸の痛む午後の十字架を背負わなければならなかった。周りの見知らぬ人々の中に、悲しみを分かち合える者は誰一人いなかった。

第八章

トムは、学校から帰ってくる生徒たちの通り道から十分に外れるまで、路地をあちこちと駆け抜け、やがて陰鬱な足取りでとぼとぼと歩き始めた。彼は小さな「小川」を二、三度渡った。水を渡ると追跡をかわすことができるという、子供たちの間で広まっている迷信のためである。三十分後、彼はカーディフの丘の頂上にあるダグラス邸の裏手へと姿を消し、背後の谷間には、校舎がかろうじて見分けられるほど遠くにあった。彼は鬱蒼とした森に入り、道なき道を進んでその中心部へとたどり着き、広がる樫の木の下の苔むした場所に腰を下ろした。そよ風一つ吹いていなかった。真昼の死んだような暑さは、鳥たちのさえずりさえも静まらせていた。自然は微動だにせず、時折遠くから聞こえるキツツキの木を叩く音だけがその静寂を破っていたが、それがいっそう、あたりに満ちる静けさと孤独感を深めているようだった。少年の魂は憂鬱に浸っていた。彼の感情は、周囲の環境と心地よく調和していた。彼は長い間、膝に肘をつき、両手で顎を支えながら物思いにふけっていた。人生とは、せいぜい厄介事の連続にすぎないように思えた。そして彼は、つい最近解放されたジミー・ホッジスを半分以上羨んでいた。風が木々の間をささやき、墓の上の草花を撫で、もう二度と悩んだり悲しんだりすることもなく、永遠に横たわり、眠り、夢を見続けるのは、さぞかし安らかなことだろう、と彼は思った。もし日曜学校の成績がきれいでありさえすれば、喜んで逝き、すべてを終わらせることができるのに。さて、あの娘のことだ。自分は一体何をしたというのだ? 何もしていない。世界で一番の善意で行動したのに、まるで犬のように――本当に犬のように扱われた。彼女はいつか後悔するだろう――もしかしたら、手遅れになってから。ああ、もし一時的に死ぬことができたら!

しかし、若者の弾力性に富んだ心は、長い間一つの窮屈な形に押し込められているわけにはいかない。トムはまもなく、知らず知らずのうちに再びこの世の関心事へと引き戻され始めた。もし今、背を向けて、謎めいた失踪を遂げたらどうだろう? もし遠くへ――海の向こうの見知らぬ国へ、はるか遠くへ行ってしまい、二度と戻ってこなかったら! そのとき彼女はどう感じるだろう! ピエロになるという考えが再び頭をよぎったが、今やそれは彼を嫌悪感で満たすだけだった。なぜなら、軽薄さや冗談、水玉模様のタイツは、ロマンチックという漠然として荘厳な領域にまで高められた精神に押し入ってくるとき、侮辱でしかなかったからだ。いや、兵士になろう。そして長い年月の後、戦いに疲れ果て、輝かしい名声を得て帰ってくるのだ。いや――もっといい、インディアンに加わり、バッファローを狩り、極西部の山脈や道なき大平原で戦いの道を行くのだ。そして遠い未来、羽飾りで身を固め、おぞましい化粧を施した偉大な酋長となって、ある気だるい夏の朝、日曜学校に勇ましく乗り込み、血も凍るような鬨の声をあげ、すべての仲間たちの目を、満たされぬ嫉妬で焼き尽くしてやるのだ。しかし、いや、これよりもっと華やかなものがある。海賊になるのだ! それだ! 今や彼の未来は目の前にくっきりと広がり、想像を絶する輝きで満ちていた。彼の名が世界に轟き、人々を震え上がらせる様を想像した! 長く、低く、黒い船体の快速船「嵐の精霊号」に乗り、恐ろしげな旗をマストに掲げ、踊るような海原を勇ましく突き進む様を! そして名声の絶頂で、故郷の村に突然現れ、教会に堂々と入っていくのだ。日に焼け、風雨にさらされた褐色の肌、黒いベルベットのダブレットと半ズボン、大きな長靴、深紅の飾り帯、馬用のピストルでいっぱいのベルト、罪で錆びついたカトラスを腰に差し、羽飾りの揺れるつば広の帽子をかぶり、ドクロと交差した骨の描かれた黒い旗を広げる。そして、恍惚に胸を膨らませながら、ささやき声を聞くのだ。「海賊トム・ソーヤーだ! ――スペイン領海の黒い復讐者だ!」

そうだ、決まった。彼の進むべき道は定まった。彼は家を飛び出し、その道に入るのだ。明日の朝、すぐに出発する。だから、今から準備を始めなければならない。彼は自分の財産を集めることにした。手近な腐った丸太のところへ行き、その一方の端の下をバーロウナイフで掘り始めた。すぐに、中が空洞のような音がする木に当たった。彼はそこに手を入れ、印象的にこの呪文を唱えた。

「ここに来てないもの、来たれ! ここにあるもの、とどまれ!」

それから彼は土をかき分け、松の屋根板を一枚露出させた。それを持ち上げると、底と側面が屋根板でできた、こぢんまりとした立派な宝物庫が現れた。中にはビー玉が一つ転がっていた。トムの驚きは限りなかった! 彼は困惑した様子で頭を掻き、言った。

「おい、こりゃ一体どうしたんだ!」

そして彼はビー玉をむしゃくしゃして投げ捨て、考え込んだ。実のところ、彼と仲間たちが皆、絶対だと信じていた迷信が、ここで失敗したのである。もし、ある必要な呪文と共にビー玉を埋め、二週間放っておき、そして先ほど使った呪文でその場所を開ければ、その間に失くしたすべてのビー玉が、どれほど広く離れていようとも、そこに集まってくるはずだった。しかし今、このことは現実に、そして疑いようもなく失敗した。トムの信仰の構造全体が、その根底から揺らいだ。彼はこれが成功したという話を何度も聞いたことがあったが、失敗したという話は一度もなかった。彼自身、以前に何度か試してみたが、その後隠し場所を見つけられなかったことは、彼の頭には浮かばなかった。彼はしばらくその問題について頭を悩ませ、最終的に、何者かの魔女が邪魔をして呪いを破ったのだと結論づけた。彼はその点を確かめたいと思った。そこで彼はあたりを探し回り、小さな漏斗状のくぼみのある砂地を見つけた。彼は腹ばいになり、そのくぼみに口を近づけて呼びかけた――

「アリジゴク、アリジゴク、俺が知りたいことを教えておくれ! アリジゴク、アリジゴク、俺が知りたいことを教えておくれ!」

砂が動き始め、やがて小さな黒い虫が一瞬現れ、そして怯えて再び下に潜り込んだ。

「教えようとしねえ! ってことは、やっぱり魔女の仕業だったんだ。わかってたさ。」

彼は魔女と争うことの無益さをよく知っていたので、落胆して諦めた。しかし、先ほど投げ捨てたビー玉を持っていた方がいいかもしれないと思い至り、そこで辛抱強くそれを探しに行った。だが、見つからなかった。今度は宝物庫に戻り、ビー玉を投げたときと全く同じ場所に注意深く立った。それからポケットから別のビー玉を取り出し、同じように投げながら言った。

「兄弟よ、お前の兄弟を探しに行け!」

彼はそれが止まった場所を見届け、そこへ行って探した。しかし、それは手前に落ちたか、遠くに行き過ぎたかのどちらかだったに違いない。そこで彼はさらに二度試した。最後の試みは成功した。二つのビー玉は、一フィートと離れていない場所に転がっていた。

ちょうどその時、おもちゃのブリキのラッパの音が、森の緑の回廊をかすかに下ってきた。トムは上着とズボンを脱ぎ捨て、サスペンダーをベルト代わりにし、腐った丸太の後ろの茂みをかき分けると、粗末な弓矢、木片の剣、ブリキのラッパが現れた。一瞬のうちに彼はそれらを掴み取り、シャツをはためかせながら、素足で飛び出していった。彼はまもなく大きなニレの木の下で立ち止まり、応えるようにラッパを吹き鳴らし、それからつま先立ちになって、あちらこちらを警戒するように見回し始めた。彼は慎重に言った――想像上の仲間たちに向かって。

「待て、我が陽気な仲間たちよ! 私が吹くまで隠れていろ。」

そこにジョー・ハーパーが現れた。トムと同じくらい軽装で、念入りに武装していた。トムは呼びかけた。

「待て! 我が許可なくシャーウッドの森に立ち入る者は何者か?」

「ギズボーンのガイは誰の許可もいらぬ。何者だ、お前は――その――」

「そのような口をきくとは」とトムは口添えした――彼らは本から記憶した「台本通りに」話していたからだ。

「そのような口をきくとは、お前は何者だ?」

「私か、いかにも! 私はロビン・フッドだ。その卑劣な骸がすぐに知ることになろう。」

「では、お前があの有名な無法者か? 喜んでこの陽気な森の隘路をかけて、お前と争おう。いざ尋常に勝負!」

彼らは木片の剣を手に取り、他の道具を地面にどさりと置き、足を合わせて剣を構え、厳粛で慎重な戦いを始めた。「二度打ち上げ、二度打ち下ろす」。やがてトムは言った。

「よし、コツを掴んだら、派手にやろうぜ!」

そこで彼らは「派手にやり」、その動きに息を切らし、汗を流した。やがてトムは叫んだ。

「倒れろ! 倒れろ! なぜ倒れないんだ?」

「倒れるもんか! お前こそ倒れろよ。分が悪いぞ。」

「なんだ、そんなことないさ。俺は倒れられない。本ではそうなってないんだ。本にはこう書いてある、『その時、背後からの一撃で、彼は哀れなギズボーンのガイを討ち取った』と。お前は振り返って、俺に背中を打たせなきゃならないんだ。」

権威には逆らえず、ジョーは振り返り、一撃を受けて倒れた。

「よし」とジョーは起き上がりながら言った。「今度はお前が俺に殺されなきゃだめだ。それがフェアだろ。」

「なんだよ、そんなことできないよ。本にはないんだから。」

「ちぇっ、そりゃずるいよ――それだけだ。」

「まあ、なあ、ジョー、お前がタック修道士か粉屋の息子マッチになって、六尺棒で俺を打ちのめすか、それとも俺がノッティンガムの代官になって、お前がしばらくロビン・フッドになって俺を殺すか、どっちかにしようぜ。」

これは満足のいく提案だったので、これらの冒険が実行された。それからトムは再びロビン・フッドになり、裏切り者の尼僧によって、手当を怠った傷口から血を流し、力を失っていくのを許された。そして最後に、泣きじゃくる無法者の一団を代表してジョーが、悲しげに彼を運び出し、彼の弱々しい手に弓を渡し、トムは言った。「この矢の落ちるところ、そこに哀れなロビン・フッドを緑の木の下に葬ってくれ」。そして彼は矢を放ち、後ろに倒れ、死ぬはずだったが、イラクサの上に落ちてしまい、死体にしては陽気に飛び上がってしまった。

少年たちは服を着て、武具を隠し、もはや無法者がいなくなったことを嘆きながら去っていった。そして、近代文明が、その代償として一体何を成し遂げたと主張できるだろうかと思いを巡らせた。彼らは、合衆国大統領に永遠になるよりも、シャーウッドの森で一年間無法者でいる方がましだと言い合った。

第九章

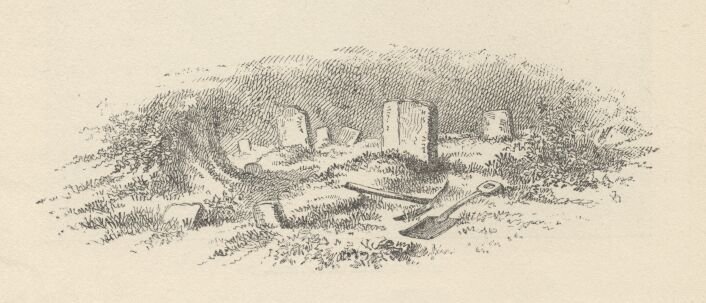

その夜、九時半になると、トムとシッドはいつものように寝かしつけられた。彼らはお祈りをし、シッドはすぐに眠りについた。トムは目を覚ましたまま、落ち着かずにじりじりと待っていた。もう夜明け近くに違いないと思えた頃、時計が十時を打つのが聞こえた! これは絶望的だった。神経が求めるままに寝返りを打ち、もぞもぞしたかったが、シッドを起こしてしまうのではないかと恐れた。そこで彼はじっと横たわり、暗闇を見つめていた。すべてが陰鬱なほど静かだった。やがて、その静寂の中から、ほとんど聞き取れないほどの小さな物音が、次第に際立ってきた。時計のチクタクという音が耳につくようになった。古い梁が不思議な音を立ててきしみ始めた。階段がかすかにきしんだ。明らかに幽霊が出没しているのだ。ポリーおばさんの部屋から、規則正しく、くぐもったいびきが聞こえてきた。そして今度は、人間のどんな知恵を絞っても場所を突き止められない、コオロギのうんざりするような鳴き声が始まった。次に、ベッドの頭の壁で死番虫が不気味に時を刻む音がして、トムは身震いした――それは誰かの命数が尽きたことを意味していた。それから、遠くの犬の遠吠えが夜の空気に響き渡り、さらに遠くから、よりかすかな遠吠えがそれに答えた。トムは苦悶していた。ついに彼は、時間が止まり、永遠が始まったのだと確信した。彼は我知らずうとうとし始めた。時計が十一時を告げたが、彼はそれを聞かなかった。そして、彼のまとまらない夢に混じって、この上なく物悲しい、けたたましい猫の鳴き声が聞こえてきた。近所の窓が開く音で、彼は目を覚まされた。「しっ! この悪魔め!」という叫び声と、おばさんの薪小屋の裏に空き瓶が叩きつけられる音で、彼は完全に目が覚めた。そして一分後には服を着て窓から外へ出て、L字型の棟の屋根を四つん這いで這っていた。彼は進みながら、用心深く一、二度「ニャー」と鳴いた。それから薪小屋の屋根に飛び降り、そこから地面に降り立った。そこにはハックルベリー・フィンが、死んだ猫を抱えていた。少年たちは動き出し、闇の中へと消えていった。半時間後、彼らは墓地の背の高い草をかき分けて進んでいた。

そこは、古風な西部式の墓地だった。村から一マイル半ほど離れた丘の上にあった。その周りには、狂ったように歪んだ板塀が巡らされており、ある場所では内側に傾き、他の場所では外側に傾き、どこにもまっすぐに立っているところはなかった。墓地全体に草や雑草が生い茂っていた。古い墓はすべて陥没しており、墓石は一つもなかった。てっぺんが丸く、虫に食われた墓標が、支えを求めても見つけられず、よろめくように墓の上に立っていた。かつては「誰それの思い出に捧ぐ」とペンキで書かれていたのだろうが、今では、たとえ明かりがあったとしても、そのほとんどはもう読めなかっただろう。

かすかな風が木々の間をうめき、トムはそれが、邪魔されたことに不平を言う死者たちの霊ではないかと恐れた。少年たちはほとんど口をきかず、話すときも息を殺していた。時間と場所、そしてあたりに満ちる厳粛さと静寂が、彼らの心を圧迫していたからだ。彼らは探していた、土が鋭く盛り上がった新しい墓を見つけ、その墓から数フィートのところに三本束になって生えている大きなニレの木の陰に身を隠した。

そして彼らは、長い時間のように思える間、沈黙して待った。遠くのフクロウの鳴き声だけが、死んだような静寂を乱す音だった。トムの考えは重苦しいものになっていった。彼は無理にでも何か話さなければならなかった。そこで彼はささやき声で言った。

「ハッキー、死んだ人たちは、俺たちがここにいるのが嬉しいと思うかい?」

ハックルベリーはささやいた。

「わかるといいんだけどな。ひどく厳かだな、なあ?」

「ほんとだよ。」

かなりの間があった。その間、少年たちはこの問題を心の中で吟味していた。それからトムはささやいた。

「なあ、ハッキー――ホス・ウィリアムズは俺たちが話してるのを聞いてると思うかい?」

「もちろんさ。少なくとも、その魂はな。」

トムは、一呼吸おいてから言った。

「ウィリアムズさんと呼べばよかった。でも、悪気はなかったんだ。みんな彼をホスって呼んでるから。」

「死んだ人のこと話すときは、言葉遣いに気をつけすぎるってことはないんだぜ、トム。」

これで座がしらけ、会話は再び途絶えた。

やがてトムは仲間の腕を掴んで言った。

「しーっ!」

「どうしたんだ、トム?」。そして二人は、高鳴る心臓を抱えて抱き合った。

「しーっ! まただ! 聞こえなかったのか?」

「俺は――」

「ほら! 今聞こえただろ。」

「ああ、トム、奴らが来る! 間違いなく来るぞ。どうしよう?」

「わかんない。俺たちが見えると思うか?」

「ああ、トム、奴らは猫みたいに暗闇でも見えるんだ。来なきゃよかった。」

「ああ、怖がるなよ。俺たちにちょっかい出すとは思えない。悪いことしてるわけじゃないんだから。じっとしてれば、気づかれないかもしれない。」

「そうしてみるよ、トム。でも、ああ、全身が震えてる。」

「聞け!」

少年たちは頭を寄せ合い、息もほとんどしていなかった。墓地の遠い端から、くぐもった声が聞こえてきた。

「見ろ! あそこだ!」とトムがささやいた。「なんだ?」

「鬼火だ。ああ、トム、こりゃひどい。」

ぼんやりとした人影が、闇の中を近づいてきた。古風なブリキのランタンを揺らしながら歩いており、その光が無数の小さなきらめきとなって地面に斑点を作っていた。やがてハックルベリーは身震いしながらささやいた。

「悪魔だ、間違いない。三匹も! ああ、トム、俺たちおしまいだ! お祈りできるか?」

「やってみるけど、怖がるなよ。俺たちを傷つけたりはしないさ。『今ぞ我、身を横たえ眠りにつかん、我――』。」

「しーっ!」

「どうしたんだ、ハック?」

「人間だ! 少なくとも一人はな。一人は、マフ・ポッターのじいさんの声だ。」

「まさか――本当かい?」

「絶対そうだ。動くんじゃないぞ。じっとしてろ。あのじいさんは、俺たちに気づくほど頭は回らない。いつものように酔っぱらってるんだろう――ろくでもない飲んだくれだ!」

「わかった、じっとしてる。今、奴らは立ち往生してる。見つけられないんだ。またこっちに来る。今、近いぞ。また遠ざかった。近い。すごく近い! 今度はまっすぐこっちに向かってる。なあ、ハック、もう一人の声も知ってるぞ。インジャン・ジョーだ。」

「本当だ――あの人殺しの混血野郎! それなら悪魔の方がよっぽどましだ。一体何を企んでるんだ?」

ささやき声は完全に消えた。三人の男が墓にたどり着き、少年たちの隠れ場所から数フィートのところに立っていたからだ。

「ここだ」と三番目の声が言った。その声の主はランタンを掲げ、若きロビンソン博士の顔を照らし出した。

ポッターとインジャン・ジョーは、ロープとシャベルを二本載せた手押し車を運んでいた。彼らは荷物を下ろし、墓を掘り始めた。博士はランタンを墓の頭に置き、ニレの木の一本に背中を預けて座った。彼はあまりに近く、少年たちが触れることができるほどだった。

「急げ、お前たち!」と彼は低い声で言った。「いつ月が出るかわからん。」

彼らはうなるように返事をし、掘り続けた。しばらくの間、シャベルが土や砂利を吐き出す、がりがりという音以外には何の音もなかった。それは非常に単調だった。ついにシャベルが鈍い木の音を立てて棺に当たり、それから一、二分もしないうちに、男たちはそれを地上に引き上げた。彼らはシャベルで蓋をこじ開け、遺体を取り出し、無造作に地面に放り出した。月が雲の陰から流れ出し、青白い顔を照らし出した。手押し車が用意され、死体がその上に置かれ、毛布で覆われ、ロープでその場所に縛り付けられた。ポッターは大きなバネナイフを取り出し、ぶら下がっているロープの端を切り落とし、そして言った。

「さあ、この厄介な代物が準備できたぜ、骨接ぎ屋。もう五ドル出すんだな。さもなきゃこいつはここに置いたままだ。」

「その通りだ!」とインジャン・ジョーが言った。

「おい、これはどういう意味だ?」と博士は言った。「お前たちは前金を要求し、私は払ったはずだ。」

「ああ、それ以上のこともしたな」とインジャン・ジョーは、今や立ち上がっている博士に近づきながら言った。「五年前に、お前は俺を親父さんの台所から追い出した。ある夜、食い物をくれって頼みに行ったときだ。お前は俺がろくな目的で来たんじゃないと言った。百年かかっても仕返ししてやると俺が誓ったとき、お前の親父は俺を浮浪者として牢屋に入れた。忘れたとでも思ったか? 俺にインディアンの血が流れてるのは伊達じゃねえ。そして今、お前を捕まえた。清算してもらわなきゃならねえんだ、わかるだろ!」

この時、彼は博士の顔に拳を突きつけ、脅していた。博士は突然殴りかかり、その悪党を地面に叩きつけた。ポッターはナイフを落とし、叫んだ。

「おい、相棒を殴るんじゃねえ!」そして次の瞬間、彼は博士と組み合い、二人は死に物狂いで格闘し、草を踏みつけ、かかとで地面をえぐった。インジャン・ジョーは、目に情熱の炎を燃やして飛び起き、ポッターのナイフをひったくり、猫のように身をかがめ、忍び寄りながら、機会をうかがって格闘する二人の周りをぐるぐると回った。突然、博士が身を振りほどき、ウィリアムズの墓の重い墓標を掴んでポッターを地面に打ち倒した――そしてまさにその瞬間、混血の男は好機と見て、若者の胸にナイフを柄まで突き刺した。彼はよろめき、ポッターの上に半ば倒れ込み、彼を血で染めた。そして同じ瞬間、雲がその恐ろしい光景を覆い隠し、怯えた二人の少年は闇の中を走り去っていった。

やがて月が再び現れると、インジャン・ジョーは二つの骸の上に立ち、それらを黙って見つめていた。博士は意味不明な言葉をつぶやき、長く息を一つ二つ吸い込み、そして動かなくなった。混血の男はつぶやいた。

「これで貸しは返したぜ――くそったれが。」

そして彼は死体から金品を奪った。その後、彼は致命的なナイフをポッターの開いた右手に握らせ、解体された棺の上に座った。三、四、五分が過ぎ、そしてポッターが身動きし、うめき始めた。彼の手はナイフを握りしめ、それを持ち上げ、一瞥し、そして身震いとともにそれを落とした。それから彼は起き上がり、体を押しやり、それを見つめ、そして混乱した様子で周りを見回した。彼の目はジョーの目と合った。

「おい、こりゃどういうことだ、ジョー?」と彼は言った。

「汚い仕事だ」とジョーは動かずに言った。

「なんでやったんだ?」

「俺が! 俺はやってない!」

「おい! そんな話は通じないぞ。」

ポッターは震え、青ざめた。

「酔いが覚めたと思ったんだがな。今夜は飲むんじゃなかった。だがまだ頭の中に残ってる――ここに来たときよりひどい。頭がごちゃごちゃで、ほとんど何も思い出せない。教えてくれ、ジョー――正直にな、なあ相棒――俺がやったのか? ジョー、そんなつもりはなかったんだ――魂と名誉にかけて、そんなつもりはなかったんだ、ジョー。どうだったのか教えてくれ、ジョー。ああ、ひどいことだ――あんなに若くて将来があったのに。」

「なあに、お前たち二人が取っ組み合ってて、あいつがお前を墓標で一発殴り、お前はばったり倒れた。それからお前は、ふらふらよろよろと立ち上がり、ナイフをひったくってあいつに突き刺したんだ。ちょうどあいつがお前に、もう一発ひどいのを食らわしたときにな。そしてお前は、今までくさびみたいに死んだようにここに横たわってたんだ。」

「ああ、俺は自分が何をしてるかわからなかった。もしわかってたなら、この場で死んでもいい。全部ウィスキーと興奮のせいだと思う。俺は今まで一度も武器を使ったことがないんだ、ジョー。喧嘩はしたが、武器は使ったことがない。みんなそう言うだろう。ジョー、言わないでくれ! 言わないって言ってくれ、ジョー――頼むよ、いい奴だろ。俺はいつもお前が好きだったし、お前の味方だったじゃないか。覚えてないか? 言わないよな、なあ、ジョー?」そして哀れな男は、冷酷な殺人者の前にひざまずき、懇願するように両手を組んだ。

「いや、お前はいつも俺に公平で正直だった、マフ・ポッター。お前を裏切ったりはしない。ほら、これで男として言えるだけのことは言った。」

「ああ、ジョー、お前は天使だ。このご恩は一生忘れない」。そしてポッターは泣き始めた。

「さあ、もうそのくらいにしろ。めそめそしてる場合じゃない。お前はあっちの道を行け、俺はこっちを行く。さあ、動け。足跡を残すなよ。」

ポッターは小走りで駆け出し、それはすぐに全力疾走に変わった。混血の男は彼の後姿を見送っていた。彼はつぶやいた。

「もしあいつが、見た目通り、殴られた衝撃と酒で頭が混乱してるなら、ナイフのことなんか、あんな場所に一人で取りに戻るのが怖くなるほど遠くまで行かないと思い出さないだろう――臆病者め!」

二、三分後、殺された男、毛布にくるまれた死体、蓋のない棺、そして開かれた墓は、月の監視下にあるだけだった。静寂もまた、完全に訪れていた。

第十章

二人の少年は、恐怖に口もきけず、村に向かってひたすら走り続けた。彼らは時折、不安げに肩越しに後ろを振り返った。まるで追われているのではないかと恐れているかのようだった。行く手に現れる切り株はすべて人間であり、敵であるように見え、彼らは息をのんだ。そして村の近くに点在するいくつかの外れの小屋を駆け抜けるとき、目を覚ました番犬の吠え声が、彼らの足に翼を与えたかのようだった。

「壊れる前に、あの古いなめし革工場にたどり着きさえすれば!」トムは、途切れ途切れの息の合間にささやいた。「もうこれ以上は無理だ。」

ハックルベリーの荒い息遣いだけが彼の返事であり、少年たちは希望の目的地に目を据え、そこを勝ち取るために全力を尽くした。彼らは着実にそこへ近づき、そしてついに、胸を並べて開かれたドアを突き破り、その向こうの保護的な影の中に、感謝と疲労困憊で倒れ込んだ。やがて彼らの脈拍は落ち着き、トムはささやいた。

「ハックルベリー、この後どうなると思う?」

「もしロビンソン博士が死んだら、絞首刑になると思う。」

「ほんとかい?」

「なんだ、知ってるさ、トム。」

トムはしばらく考え、それから言った。

「誰が話す? 俺たちか?」

「何を言ってるんだ? もし何かあって、インジャン・ジョーが絞首刑にならなかったらどうする? そしたら、いつか俺たちを殺すだろうさ。俺たちがここに寝てるのと同じくらい、絶対確実にな。」

「ちょうど俺もそう考えてたんだ、ハック。」

「誰かが話すなら、マフ・ポッターにやらせればいい。あいつが馬鹿ならな。あいつはたいてい、十分に酔っぱらってる。」

トムは何も言わず、考え続けた。やがて彼はささやいた。

「ハック、マフ・ポッターは知らないんだ。どうして話せる?」

「なんで知らないってわかるんだ?」

「だって、インジャン・ジョーがやったとき、あいつはちょうどあの一撃を食らったばかりだったんだ。何か見えたと思うか? 何か知ってたと思うか?」

「ちくしょう、その通りだ、トム!」

「それに、ほら――もしかしたらあの一撃で、あいつ自身もやられちまったかもしれない!」

「いや、まさか、トム。あいつは酒を飲んでた。それは見えたし、それに、いつも飲んでる。まあ、親父が酔っぱらってるときは、教会で頭をぶん殴ってもびくともしない。親父自身がそう言ってる。だから、マフ・ポッターももちろん同じさ。でも、もし男がしらふだったら、もしかしたらあの一撃でやられるかもしれない。わかんないけどな。」

再び考え込んだ沈黙の後、トムは言った。

「ハッキー、絶対に口外しないって約束できるか?」

「トム、俺たちは口を閉ざしてなきゃならないんだ。わかってるだろ。もし俺たちがこのことをぺらぺらしゃべって、あいつらが絞首刑にならなかったら、あのインディアンの悪魔は、俺たちを二匹の猫みたいに溺れさせることなんて、何とも思わないだろう。なあ、トム、お互いに誓いを立てよう――そうしなきゃだめだ――口を閉ざすと誓うんだ。」

「賛成だ。それが一番いい。ただ手をつないで、俺たちは――って誓うのはどうだ。」

「ああ、だめだ、これにはそれではだめだ。それは、つまらない普通のことにしか通用しない――特に女相手にはな。だってあいつらはどうせ約束を破るし、腹を立てたらしゃべっちまう――でも、こんな大事なことには、書き物が必要だ。それと、血がな。」

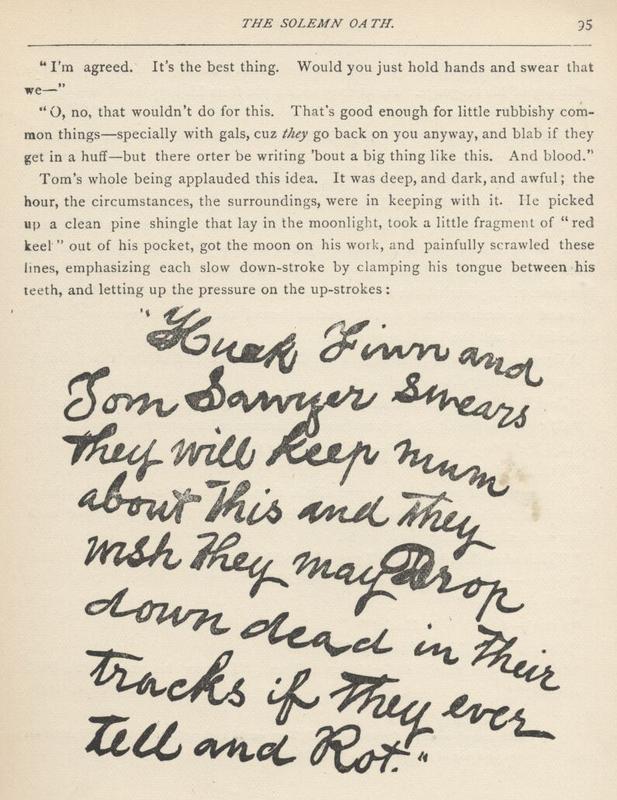

トムの全身がこの考えを称賛した。それは深く、暗く、恐ろしいものだった。時間、状況、周囲の環境が、それと見事に調和していた。彼は月明かりの中に横たわっていたきれいな松の屋根板を拾い上げ、ポケットから「赤い石」の小さなかけらを取り出し、月に照らされながら作業に取りかかり、苦心してこれらの言葉を走り書きした。一画一画、ゆっくりと下ろすたびに舌を歯の間に挟んで力を込め、線を上げるときには力を抜いた。

「ハック・フィンとトム・ソーヤーは、この件について固く口を閉ざすことを誓う。もしもこのことを話したら、その場でばったり倒れて死んで、腐っちまっても構わないと願うものである。」

ハックルベリーは、トムの筆記の巧みさと、その言葉の崇高さに感嘆した。彼はすぐに襟からピンを抜き、自分の肉を刺そうとしたが、トムが言った。

「待てよ! やめとけ。ピンは真鍮製だ。緑青がついてるかもしれねえ。」

「緑青ってなんだ?」

「毒だよ。そういうもんだ。いっぺん飲み込んでみろよ――そしたらわかる。」

そこでトムは自分の針の一本から糸をほどき、少年たちはそれぞれ親指の腹を刺して、血を一滴絞り出した。やがて、何度も絞り出した末、トムは小指の腹をペンの代わりにして、どうにか自分のイニシャルの署名をすることができた。それからハックルベリーにHとFの書き方を教え、誓いは完了した。二人は何やら不気味な儀式と呪文を唱えながら、その羽目板を壁のすぐそばに埋めた。こうして、彼らの舌を縛る足枷は錠を下ろされ、その鍵は投げ捨てられたと見なされたのだった。

そのとき、廃墟のもう一方の端にある壁の崩れ目から、ある人影が忍び寄ってきていたが、二人はそれに気づかなかった。

「トム」とハックルベリーがささやいた。「これでもう、ぜったいに――いつまでも――話しちゃいけないってことか?」

「もちろんだよ。何が起ころうと関係ない。俺たちは黙ってなきゃいけないんだ。そうしなきゃ、ばったり死んじまう――知らねえのか?」

「ああ、たぶんそうなんだろうな。」

二人はしばらくささやき続けた。やがて一匹の犬が、すぐ外――ほんの十フィートも離れていない場所で、長く陰鬱な遠吠えを始めた。少年たちは恐怖のあまり、とっさに互いにしがみついた。

「どっちのことだろう?」とハックルベリーが息をのんだ。

「わからねえ――隙間からのぞいてみろ。早く!」

「いやだ、おまえがやれよ、トム!」

「できねえ――できっこないよ、ハック!」

「頼むよ、トム。まただ!」

「ああ、なんてこった、ありがてえ!」とトムがささやいた。「あの声は知ってる。ブル・ハービソンだ」*

[*もしハービソン氏がブルという名の奴隷を所有していたなら、トムは「ハービソンのブル」と言っただろう。しかし、息子や犬にその名がついていた場合は「ブル・ハービソン」となる。]

「ああ、よかった――なあ、トム、俺、死ぬかと思うほど怖かったぜ。てっきり野良犬だと思った。」

犬は再び遠吠えした。少年たちの心臓はまたしても凍りついた。

「なんてこった! ありゃブル・ハービソンじゃねえぞ!」ハックルベリーがささやいた。「頼む、トム!」

トムは恐怖に震えながらも折れて、目を隙間に当てた。彼が口にしたささやき声は、ほとんど聞き取れないほどだった。

「おい、ハック、野良犬だ!」

「早く、トム、早く! どっちのことなんだ?」

「ハック、俺たち両方にちげえねえ――すぐそばにいるんだから。」

「ああ、トム、俺たちもうおしまいだ。俺がどこへ行くことになるか、間違いねえだろうな。俺はひどい悪党だったから。」

「ちくしょう! これもみんな学校をサボったり、やっちゃいけねえって言われたことを何でもやったせいだ。俺だって、やろうと思えばシッドみたいにいい子になれたかもしれねえ――いや、もちろん、ならなかっただろうけど。でも、もし今度ばかりは助かったら、もう日曜学校に入り浸ってやる!」そう言うとトムは少し鼻をすすり始めた。

「おまえが悪いだと!」ハックルベリーも鼻をすすり始めた。「ちくしょう、トム・ソーヤー、おまえなんか俺に比べりゃただのパイみてえなもんだ。[訳注:ここでは「お人好し」くらいの意味]ああ、なんてこった、なんてこった、なんてこった、おまえのチャンスの半分でもありゃよかったのによ。」

トムはむせび泣きをこらえ、ささやいた。

「見ろ、ハッキー、見ろ! あいつ、こっちに背中を向けてるぜ!」

ハッキーは、心に喜びを抱いて見た。

「ほんとだ、ちくしょうめ! 前からそうだったか?」

「ああ、そうだ。でも、馬鹿な俺は気づかなかった。ああ、こりゃすげえや。それじゃあ、あいつは誰のことを言ってるんだ?」

遠吠えがやんだ。トムは耳をそばだてた。

「しーっ! なんだ、今の音は?」と彼はささやいた。

「……豚が鼻を鳴らすみてえな音だ。いや――誰かのいびきだ、トム。」

「それだ! どこだ、ハック?」

「あっちの端っこだと思う。とにかく、そう聞こえる。親父が時々、豚と一緒にあそこで寝てたけど、ありがたいことに、親父がいびきをかくときは、物が持ち上がるほどなんだ。それに、もう二度とこの町には戻ってこねえと思う。」

冒険心が少年たちの魂に再び燃え上がった。

「ハッキー、俺が先に行くから、ついてくる勇気はあるか?」

「あんまり気は進まねえな。トム、もしインジャン・ジョーだったらどうする!」

トムはひるんだ。しかし、すぐに誘惑が再び強くなり、少年たちは試してみることに同意した。ただし、いびきが止まったらすぐに逃げ出すという条件で。そして二人は、一人がもう一人の後ろについて、抜き足差し足で静かに進んでいった。いびきをかいている人物まであと五歩というところまで来たとき、トムが小枝を踏み、パキンと鋭い音を立てて折れた。男はうめき声を上げ、少し身をよじると、その顔が月明かりに照らされた。マフ・ポッターだった。男が動いたとき、少年たちの心臓は止まり、希望も消え失せたが、今や恐怖は過ぎ去った。彼らはつま先立ちで外へ出て、壊れた下見板を通り抜け、少し離れたところで立ち止まって別れの言葉を交わした。その長く陰鬱な遠吠えが、再び夜の空に響き渡った! 二人が振り返ると、見知らぬ犬がポッターの横たわる場所から数フィートのところに立ち、ポッターに顔を向け、鼻先を天に向けていた。

「うわあ、あいつだ!」と二人は同時に叫んだ。

「なあ、トム――二週間くらい前だったか、真夜中に野良犬がジョニー・ミラーの家の周りで吠えてたって話だぜ。それに、ちょうど同じ晩にヨタカが家に入ってきて、手すりにとまって鳴いたんだと。でも、まだ誰も死んでねえよ。」

「ああ、それは知ってる。だからどうしたってんだ。その次の土曜日に、グレイシー・ミラーが台所の暖炉に落ちて、ひどい火傷をしたじゃねえか。」

「そうだけど、死んじゃいねえ。それに、だんだん良くなってる。」

「わかったよ、まあ見てろ。あの子はおしまいさ、マフ・ポッターがおしまいなのと同じくらい確実にな。黒んぼたちがそう言ってる。あいつらはこういうことには何でも詳しいんだ、ハック。」

そして二人は、考え込みながら別れた。トムが寝室の窓から忍び込んだときには、夜はほとんど明けていた。彼は細心の注意を払って服を脱ぎ、自分の逃避行を誰も知らないと自らを祝いながら眠りに落ちた。彼は、穏やかにいびきをかいているシッドが目を覚ましていて、しかもそれが一時間も前からだったことには気づいていなかった。

トムが目を覚ますと、シッドはすでに服を着ていなくなっていた。陽の光には遅い時刻の気配が、空気には遅い時刻の感覚があった。彼はぎょっとした。なぜ起こされなかったのだろう――いつものように、起きるまでしつこく言われなかったのはなぜだろう? その考えが、彼の胸を不吉な予感で満たした。五分も経たないうちに彼は服を着て階下へ降りた。体は痛み、眠かった。家族はまだ食卓についていたが、朝食は終えていた。叱責の声はない。しかし、視線はそらされ、沈黙と厳粛な空気が漂い、罪人の心を冷たく突き刺した。彼は席に着き、陽気に振る舞おうとしたが、それは骨の折れる仕事だった。微笑みも、返事も引き出せず、彼は沈黙に陥り、心がどん底まで沈んでいくのをなすがままにしていた。

朝食の後、おばが彼を脇へ連れて行った。トムは鞭で打たれるのだという希望に、もう少しで顔を輝かせるところだったが、そうではなかった。おばは彼の上で泣き崩れ、どうしてこんなふうに年老いた自分の心を傷つけることができるのかと尋ねた。そしてとうとう、好きにするがいい、破滅して、この白髪頭を悲しみと共に墓場へ送るがいい、もう自分が何をしようと無駄なのだから、と言った。これは千回の鞭打ちよりもひどく、トムの心は今や体よりも痛んだ。彼は泣き、許しを請い、何度も何度も改心を約束し、そしてようやく解放された。しかし、得られたのは不完全な許しであり、築けたのはか弱い信頼に過ぎないと感じていた。

彼はあまりに惨めな気持ちでその場を去ったので、シッドに対して復讐心さえ感じることができなかった。したがって、後者が裏門から素早く退散したのは不必要だった。彼は陰鬱で悲しげに学校へとぼとぼと歩き、昨日学校をサボったことで、ジョー・ハーパーと共に鞭打ちを受けたが、その様子は、心がより重い悲しみに preoccupied され、些細なことには全く無関心な者のようであった。それから彼は自分の席に着き、肘を机に、顎を両手につけて、苦しみが限界に達し、もはやそれ以上進むことのできない者の石のような眼差しで壁を見つめた。彼の肘が何か硬いものに当たっていた。しばらくして、彼はゆっくりと悲しげに体勢を変え、ため息をつきながらその物体を手に取った。それは紙に包まれていた。彼はそれを広げた。長く、尾を引く、途方もないため息が続き、彼の心は砕け散った。それは、彼の真鍮製の五徳の飾り玉だった!

この最後の一本の羽が、ラクダの背を折ったのだった。

第十一章

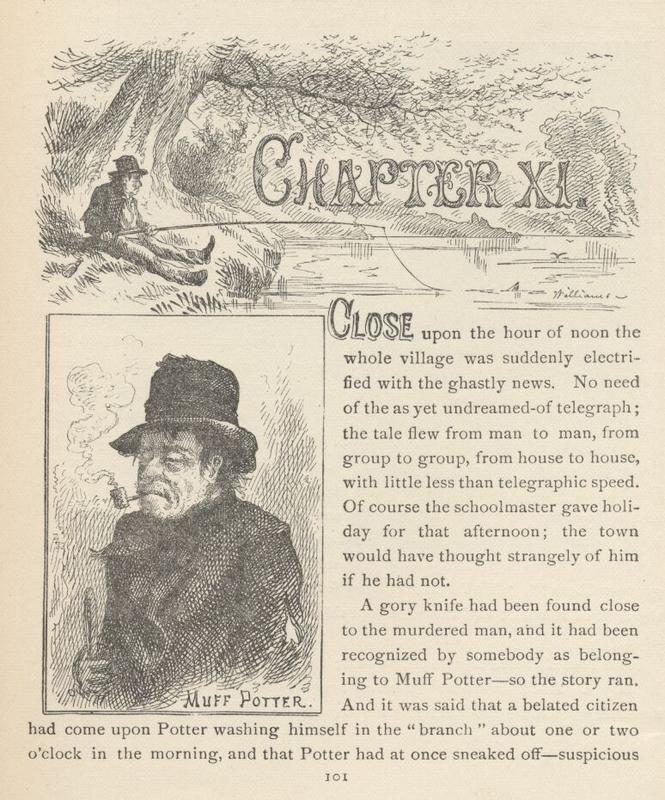

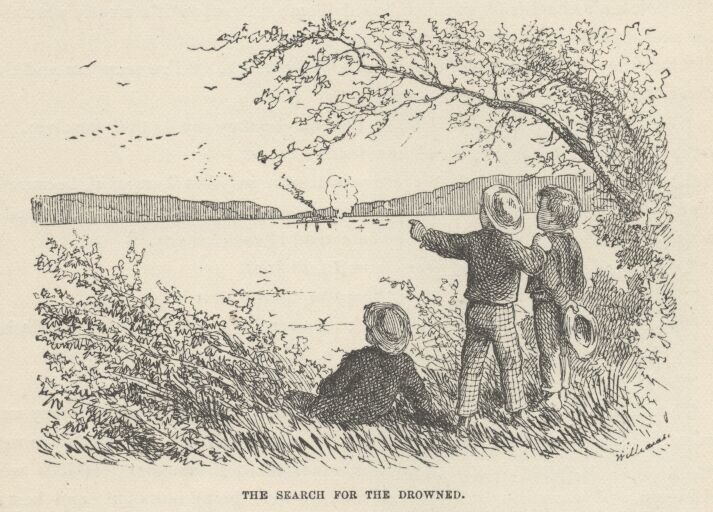

正午になろうかという頃、村中が突如としてその身の毛もよだつニュースに electrified された。まだ夢にも思われていない電信の必要などない。その話は人から人へ、集団から集団へ、家から家へと、電信に劣らぬ速さで駆け巡った。もちろん、学校の先生はその日の午後を休みにした。もしそうしなかったら、町の人々は彼を奇妙に思っただろう。

殺害された男のすぐそばで血まみれのナイフが発見され、誰かがそれをマフ・ポッターのものだと認めた――話はそう伝わった。そして、夜更かしをしていたある市民が、午前一、二時頃にポッターが「小川」で体を洗っているのを見かけ、ポッターはすぐにこそこそと立ち去ったと言われていた――疑わしい状況、特に体を洗うことはポッターの習慣ではなかった。また、この「殺人犯」を探して町中が捜索されたが(大衆は証拠を吟味し、評決に至ることに関しては遅くない)、見つからなかったとも言われていた。騎馬の者たちが四方八方のすべての道へと出発し、保安官は夜までに捕まえられると「確信していた」。

町中の人々が墓地へと向かっていた。トムの心の痛みは消え去り、彼はその行列に加わった。他のどこへでも行った方が千倍ましだったからではなく、恐ろしく、説明のつかない魅力が彼を引き寄せたからだ。その恐ろしい場所に到着すると、彼は自分の小さな体を人混みの中にもぐり込ませ、その陰惨な光景を見た。以前ここにいた時から、まるで一時代も経ったかのように感じられた。誰かが彼の腕をつねった。彼が振り向くと、ハックルベリーの目と合った。すると二人はすぐに視線をそらし、互いの視線に誰かが何か気づいたのではないかと訝しんだ。しかし、誰もが話し込み、目の前のぞっとするような光景に夢中だった。

「かわいそうに!」「気の毒な若者だ!」「墓荒らしどもへの教訓になるべきだ!」「マフ・ポッターは捕まったら絞首刑だな!」これが感想の大筋だった。そして牧師は言った。「これは天罰です。神の御手がここにあります。」

今やトムは頭のてっぺんから踵まで震え上がった。彼の目に、インジャン・ジョーの無表情な顔が飛び込んできたからだ。その瞬間、群衆が揺れ動き、もみ合い始め、声が叫んだ。「やつだ! やつだ! 本人が来たぞ!」

「誰だ? 誰が?」と二十もの声が上がった。

「マフ・ポッターだ!」

「おい、止まったぞ! ――見ろ、振り向いてる! 逃がすな!」

トムの頭上の木の枝にいた人々は、彼は逃げようとはしていない――ただ、疑わしげで当惑した表情をしているだけだと言った。

「ふてぶてしいやつめ!」と傍観者の一人が言った。「自分の仕事ぶりを静かに見に来たかったんだろう――まさか仲間がいるとは思わなかったんだろうな。」

群衆は今や二手に分かれ、保安官がポッターの腕をこれ見よがしに引いて通り抜けてきた。哀れな男の顔はやつれ、その目には恐怖が宿っていた。殺害された男の前に立ったとき、彼はまるで中風のように震え、両手で顔を覆って泣き崩れた。

「俺はやってねえ、みんな」と彼は嗚咽した。「誓って、名誉にかけて、俺はやってねえ。」

「誰がおまえを責めたってんだ?」と声が叫んだ。

この一撃は的を射たようだった。ポッターは顔を上げ、哀れな絶望を瞳に浮かべて周りを見渡した。彼はインジャン・ジョーを見て、叫んだ。

「ああ、インジャン・ジョー、おまえは約束したじゃないか、絶対に――」

「それはおまえのナイフか?」と、保安官によってそれが彼の前に突きつけられた。

ポッターは、もし彼らが支えて地面に楽に座らせてやらなければ、倒れていただろう。それから彼は言った。

「何かが俺に言ったんだ、もし戻ってきて、これを――」彼は身震いした。そして、力のない手を敗北の仕草で振り、言った。「話してくれ、ジョー、話してくれ――もう無駄だ。」

そしてハックルベリーとトムは、唖然として立ち尽くし、石の心を持つ嘘つきが平然と供述を紡ぎ出すのを聞いていた。二人は、晴れた空から神の稲妻が彼の頭上に落ちるのを今か今かと待ち望み、その一撃がいかに遅れているかを不思議に思っていた。そして彼が話し終えてもなお、生きて無傷で立っているのを見て、哀れな裏切られた囚人の命を救うために誓いを破ろうという揺れ動く衝動は薄れ、消え去った。明らかにこの悪党はサタンに魂を売っており、そのような力の所有物に手出しをすることは命取りになるだろうからだ。

「なぜ逃げなかった? 何しにここへ来たんだ?」と誰かが言った。

「どうしようもなかったんだ――どうしようもなかった」とポッターはうめいた。「逃げたかったんだが、ここ以外のどこへも行けないようだった」そして彼は再び泣き崩れた。

インジャン・ジョーは、数分後の検死審問で、宣誓のもと、全く同じように冷静に供述を繰り返した。そして少年たちは、稲妻が依然として控えられているのを見て、ジョーが悪魔に魂を売ったという信念を確かなものにした。彼は今や、彼らにとって、これまで見た中で最も不吉で興味深い対象となり、彼らは彼の顔から魅了された目を離すことができなかった。

彼らは、機会があれば夜に彼を見張り、その恐ろしい主人の姿を垣間見ようと心に誓った。

インジャン・ジョーは、殺害された男の遺体を持ち上げて運び出すための荷馬車に乗せるのを手伝った。そして、身震いする群衆の間で、傷口から少し血がにじんだとささやかれた! 少年たちは、この幸運な出来事が疑いを正しい方向に向けるだろうと思ったが、彼らは失望した。なぜなら、一人以上の村人がこう言ったからだ。

「それが起きたとき、マフ・ポッターから三フィート以内だったからな。」

トムの恐ろしい秘密と、うずく良心は、この後一週間ほど彼の眠りを妨げた。そしてある朝の朝食で、シッドが言った。

「トム、君は寝ている間にすごく転げ回ったり寝言を言ったりするから、僕、半分くらい起こされちゃうよ。」

トムは青ざめ、目を伏せた。

「それは悪い兆候だね」とポリーおばさんが真剣に言った。「何を気にしているんだい、トム?」

「何でもない。僕の知る限り、何でもないよ」しかし、少年の手は震え、コーヒーをこぼしてしまった。

「それに、君は変なことばかり言うんだ」とシッドが言った。「昨日の夜は、『血だ、血だ、そういうことなんだ!』って言ってたよ。それを何度も何度も。それに、『そんなに僕を苦しめないで――話しちゃうから!』って言った。何を話すんだい? 君が話すことって何?」

トムの目の前で、すべてがぐるぐると回っていた。今、何が起こっていたか知れたものではないが、幸いにもポリーおばさんの顔から心配の色が消え、彼女は知らず知らずのうちにトムを救うことになった。彼女は言った。

「あらまあ! あの恐ろしい殺人事件のせいだよ。私だって、ほとんど毎晩その夢を見るんだから。時には、私がやった夢を見ることもあるよ。」

メアリーも、自分も同じような影響を受けたと述べた。シッドは満足したようだった。トムは、もっともらしくできる限り早くその場を離れ、その後一週間、歯痛を訴え、毎晩顎に包帯を巻いた。彼は、シッドが夜ごと見張っていて、しばしば包帯をそっと外し、肘をついてしばらくの間耳を澄まし、その後再び包帯を元の場所に戻していることを知らなかった。トムの心の苦悩は次第に薄れ、歯痛は煩わしくなって捨てられた。もしシッドが本当にトムの支離滅裂なつぶやきから何かを理解したとしても、彼はそれを自分の胸にしまっておいた。

トムには、学校の仲間たちが死んだ猫の検死審問をいつまでもやめようとしないように思え、そのために彼の悩みは常に心の中にあった。シッドは、トムがこれまであらゆる新しい企ての先頭に立つのが常だったにもかかわらず、これらの審問で決して検死官を務めないことに気づいた。また、トムが証人として行動することも決してないことにも気づいた――そしてそれは奇妙だった。そしてシッドは、トムがこれらの審問に対して顕著な嫌悪感を示し、できる限り避けているという事実を見逃さなかった。シッドは不思議に思ったが、何も言わなかった。しかし、検死審問さえもついに流行らなくなり、トムの良心を苛むことはなくなった。

この悲しみの期間中、トムは一日か二日おきに機会をうかがい、小さな格子のはまった監獄の窓に行き、「殺人犯」に手に入る限りのささやかな慰め品をこっそり差し入れた。監獄は村のはずれの湿地に立つ、取るに足らない小さなレンガ造りの巣穴で、看守もいなかった。実際、そこが使われることはめったになかった。これらの差し入れは、トムの良心を大いに和らげるのに役立った。

村人たちは、インジャン・ジョーにタールを塗って羽をつけ、一本のレールに乗せて引き回したいと強く望んでいた。死体盗掘の罪で。しかし、彼の性格があまりに恐ろしいため、その件で先頭に立つことを厭わない者は見つからず、その話は立ち消えになった。彼は、二度の検死審問の供述を、どちらも喧嘩から始めるよう注意し、その前の墓荒らしを告白しなかった。そのため、現時点ではこの事件を法廷で審理しないのが最も賢明だと考えられた。

第十二章

トムの心が秘密の悩みから離れていった理由の一つは、興味を引く新たな、そして重大な事柄を見つけたからだった。ベッキー・サッチャーが学校に来なくなったのだ。トムは数日間、自尊心と格闘し、彼女を「風に吹かれて忘れよう」と試みたが、失敗した。彼は夜になると彼女の父親の家の周りをうろつき、ひどく惨めな気持ちになっている自分に気づき始めた。彼女は病気だった。もし死んでしまったらどうしよう! その考えは彼を狂わせた。彼はもはや戦争にも、海賊ごっこにさえも興味を示さなかった。人生の魅力は消え去り、残されたのは退屈だけだった。彼は輪っかもバットも片付けた。もはやそれらに喜びはなかった。おばは心配した。彼女は彼にあらゆる種類の治療法を試し始めた。彼女は、特許薬や健康を生み出したり修復したりするためのあらゆる目新しい方法に夢中になる類の人々の一人だった。彼女はこれらのことにおいて根っからの実験家だった。この分野で何か新しいものが出ると、彼女はすぐにそれを試したくて熱に浮かされた。自分自身にではなく、彼女は決して病気になることがなかったので、手近な誰にでも試した。彼女はあらゆる「健康」雑誌や骨相学の詐欺的な出版物の購読者であり、それらが膨らませていた厳粛な無知は、彼女にとって鼻孔をくすぐる息吹だった。換気について、寝方について、起き方について、何を食べるべきか、何を飲むべきか、どれくらいの運動をすべきか、どのような心構えを保つべきか、どのような服装をすべきかについて、それらが含んでいたすべての「くだらないこと」は、彼女にとってすべて福音であり、当月号の健康雑誌が前月号で推奨したことすべてを慣習的に覆していることには決して気づかなかった。彼女は日がな一日単純で正直だったので、格好の餌食だった。彼女はインチキ雑誌とインチキ薬を集め、こうして死を武器に、比喩的に言えば、「地獄を従えて」青白い馬に乗って歩き回った。しかし、彼女は自分が癒しの天使であり、苦しむ隣人たちにとって偽装したギレアデの香油ではないなどとは、決して疑わなかった。

水治療が今、新しかった。そしてトムの意気消沈した状態は、彼女にとって棚ぼただった。彼女は毎朝夜明けに彼を外に出し、薪小屋に立たせて冷水の洪水で彼を溺れさせた。それからヤスリのようなタオルで彼をこすり下ろし、そうして彼を正気に戻した。次に、彼を濡れたシーツでくるみ、毛布の下にしまい、彼の魂が汗で清められ、「その黄色いシミが毛穴から出てくる」まで――トムが言うには――そうした。

しかし、これらすべてにもかかわらず、少年はますます憂鬱で青白く、意気消沈していった。彼女は温水浴、腰湯、シャワー、そして飛び込みを追加した。少年は葬儀屋のように陰鬱なままだった。彼女は水治療に、わずかなオートミール食と水ぶくれ膏薬を加え始めた。彼女は彼の容量を水差しのように計算し、毎日インチキ万能薬で彼を満たした。

この頃にはトムは迫害に無関心になっていた。この段階は老婦人の心を狼狽させた。この無関心は何としても打ち破らなければならない。今、彼女は初めてペイン・キラー(痛み止め)のことを耳にした。彼女はすぐに大量に注文した。彼女はそれを味わい、感謝の念で満たされた。それはまさに液体の形をした火だった。彼女は水治療もその他すべてをやめ、ペイン・キラーに信頼を寄せた。彼女はトムにティースプーン一杯を与え、深い不安とともに結果を見守った。彼女の悩みは即座に解消され、彼女の魂は再び平穏を取り戻した。なぜなら、「無関心」が打ち破られたからだ。もし彼女が彼の下で火を焚いていたとしても、少年はこれ以上荒々しく、心からの関心を示すことはできなかっただろう。

トムは、目を覚ます時が来たと感じた。この種の生活は、彼の打ちひしがれた状態ではロマンチックかもしれないが、感傷が少なくなりすぎ、気を散らす多様性が多すぎてきていた。そこで彼は救済のための様々な計画を考え、最終的にペイン・キラーが好きだと公言するという案に思い至った。彼はあまりに頻繁にそれを求めたので、厄介者になり、おばはとうとう、自分で勝手にして、もう私を煩わせないでくれと言って終わらせた。もしこれがシッドだったら、彼女は喜びを損なうような疑念を抱かなかっただろう。しかし、トムだったので、彼女は瓶をこっそり見張っていた。彼女は薬が本当に減っていることに気づいたが、少年がそれで居間の床のひび割れの健康を修復しているとは思いもよらなかった。

ある日、トムがひび割れに薬を投与している最中に、おばの黄色い猫がやってきて、喉を鳴らし、ティースプーンを欲深そうに見つめ、一口くれとねだった。トムは言った。

「欲しくないなら、ねだるなよ、ピーター。」

しかしピーターは、欲しいという意思表示をした。

「よく確かめた方がいいぜ。」

ピーターは確信していた。

「さて、おまえがねだったんだから、くれてやるよ。俺には意地悪なところはないからな。でも、もし気に入らないとわかっても、自分自身以外、誰も責めるんじゃないぞ。」

ピーターは同意した。そこでトムは彼の口をこじ開け、ペイン・キラーを注ぎ込んだ。ピーターは二ヤードほど空中に飛び上がり、それから雄叫びを上げて部屋中をぐるぐると駆け回り始め、家具にぶつかり、植木鉢をひっくり返し、大混乱を引き起こした。次に彼は後ろ足で立ち上がり、肩越しに頭を向け、抑えきれない幸福を声高に宣言しながら、狂乱の喜びの中で跳ね回った。それから彼は再び家中を駆け巡り、行く手にあるものすべてに混沌と破壊をまき散らした。ポリーおばさんが入ってきたのは、ちょうど彼が数回の宙返りを披露し、最後の力強い万歳を叫び、残りの植木鉢を道連れに開いた窓から飛び出していくのを見るタイミングだった。老婦人は驚きに石のように立ち尽くし、眼鏡越しに見つめていた。トムは床に転がって笑い死にしそうになっていた。

「トム、一体全体あの猫はどうしたんだい?」

「わからないよ、おばさん」と少年は息を切らしながら言った。

「まあ、あんなのは見たことがないよ。何であんなふうに行動したんだい?」

「ほんとに知らないよ、ポリーおばさん。猫は楽しいときはいつもあんなふうにするもんだよ。」

「そうなのかい、そうなの?」その口調には、トムを不安にさせる何かがあった。

「はい、おばさん。つまり、そうだと思うよ。」

「そう思うのかい?」

「はい、おばさん。」

老婦人は身をかがめていた。トムは、不安に強調された興味をもって見守っていた。遅すぎたが、彼は彼女の「意図」を察した。証拠のティースプーンの柄が、ベッドのひだ飾りの下から見えていた。ポリーおばさんはそれを手に取り、持ち上げた。トムはたじろぎ、目を伏せた。ポリーおばさんはいつもの取っ手――彼の耳――で彼を持ち上げ、指ぬきで彼の頭をぴしゃりと叩いた。

「さて、おまえさん、なぜあの哀れな口のきけない動物にあんなひどいことをしたんだい?」

「あいつを哀れに思ったからやったんだ――あいつにはおばさんがいなかったから。」

「おばさんがいなかった! ――このうすのろ。それが何の関係があるんだい?」

「大ありだよ。だってもしあいつにおばさんがいたら、自分で腹わたを焼いてたはずだ! まるで人間みたいに、何の感情もなく、はらわたを丸焼きにしてたにちげえねえ!」

ポリーおばさんは突然、自責の念に駆られた。これは物事を新しい観点から見ていた。猫にとって残酷なことは、少年にとっても残酷なことかもしれない。彼女は態度を和らげ始めた。彼女は気の毒に思った。彼女の目は少し潤み、彼女はトムの頭に手を置いて優しく言った。

「私は良かれと思ってやったんだよ、トム。それに、トム、あれは本当に君のためになったんだよ。」

トムは、真面目な表情の中にほんのかすかなきらめきをのぞかせながら、彼女の顔を見上げた。

「おばさんが良かれと思ってたのは知ってるよ。僕もピーターにそうだったんだ。あいつにもためになったんだよ。あんなに元気に走り回るの、見たことないよ、あれ以来――」

「ああ、もう行ってしまいなさい、トム、また私を怒らせる前に。そして、一度でいいから、いい子になれるようにやってみなさい。もう薬を飲まなくていいから。」

トムは時間より早く学校に着いた。この奇妙なことが最近毎日起こっていることに気づかれていた。そして今、最近の常として、彼は仲間と遊ぶ代わりに校庭の門のあたりをうろついていた。彼は病気だと言い、そしてそのように見えた。彼は、自分が本当は見ている方向――道の向こう――以外のあらゆる場所を見ているように見せかけようとした。やがてジェフ・サッチャーの姿が見え、トムの顔が輝いた。彼は一瞬見つめ、それから悲しげに顔をそむけた。ジェフが到着すると、トムは彼に話しかけ、ベッキーについての発言の機会へと慎重に「導いた」が、その軽薄な少年は決して餌に食いつかなかった。トムは、ひらひらするフロックが見えるたびに期待して見守り、それが目当ての人物でないとわかるとすぐにその持ち主を憎んだ。ついにフロックが現れなくなり、彼は絶望的に落ち込んだ。彼は空っぽの校舎に入り、苦しむために座った。するともう一つフロックが門を通り、トムの心臓は大きく跳ね上がった。次の瞬間、彼は外に出て、インディアンのように「暴れまわっていた」。叫び、笑い、少年たちを追いかけ、命がけで塀を飛び越え、側転をし、逆立ちをし――考えつく限りの英雄的なことをすべてやり、その間ずっと、ベッキー・サッチャーが気づいているかどうかを盗み見ていた。しかし、彼女はそれらすべてに気づいていないようだった。彼女は決して見なかった。彼がそこにいることに彼女が気づいていないなんてことがあり得るだろうか? 彼は自分の離れ業を彼女のすぐ近くまで持っていった。雄叫びを上げながら周りを走り回り、少年の帽子をひったくり、それを校舎の屋根に投げ上げ、少年たちのグループを突き破り、彼らを四方八方に転がし、自分自身もベッキーの鼻先で大の字に倒れ、彼女をほとんどひっくり返しそうになった――すると彼女は、鼻を高くして振り返り、彼には彼女がこう言うのが聞こえた。「ふん! 自分をすごく賢いと思ってる人もいるのね――いつも見せびらかしてばっかり!」

トムの頬は燃えるように熱くなった。彼は身を起こし、打ち砕かれ、しょんぼりしてこそこそと立ち去った。

第十三章

トムの決心は今や固まっていた。彼は陰鬱で絶望的だった。自分は見捨てられ、友人もいない少年だ、と彼は言った。誰も彼を愛していない。自分たちが彼を何に追い込んだかを知ったとき、おそらく彼らは後悔するだろう。彼は正しくあろうと、うまくやっていこうと努めたが、彼らはそれを許してくれなかった。彼らを満足させるのが自分を追い出すことしかないのなら、そうさせてやろう。そして、その結果を彼のせいにさせておけばいい――なぜいけない? 友人のいない者に文句を言う権利などあるものか? そうだ、彼らはとうとう彼をそこまで追い詰めたのだ。彼は犯罪の人生を送るだろう。選択の余地はなかった。

この時までに、彼はメドウ・レーンをずっと下っており、学校の「始まり」を告げる鐘が彼の耳にかすかに響いた。彼は今や、あの古く馴染んだ音を二度と、二度と聞くことはないだろうと思うと、すすり泣いた――それはとても辛いが、彼に強いられたことだった。冷たい世の中に追い出されたからには、従うしかない――しかし、彼は彼らを許した。すると、嗚咽が次から次へと込み上げてきた。

ちょうどその時、彼は魂の誓いを交わした同志、ジョー・ハーパーに出会った――目は険しく、心には明らかに重大で陰鬱な目的を秘めていた。明らかにここに「ただ一つの思いを持つ二つの魂」があった。トムは袖で目を拭いながら、家でのひどい扱いや同情の欠如から逃れるために、二度と戻らぬ覚悟で広大な世界を放浪するという決意について、むせび泣きながら語り始めた。そして、ジョーが自分を忘れないでくれることを願って話を終えた。

しかし、これはジョーがまさにトムに頼もうとしていたことであり、その目的で彼を探しに来たことが判明した。彼の母親は、彼が全く味わってもおらず、何も知らないクリームを飲んだとして彼を鞭で打った。彼女が彼にうんざりし、出て行ってほしいと願っているのは明らかだった。彼女がそう感じているのなら、彼にできることは屈することだけだった。彼は彼女が幸せになり、哀れな息子を非情な世の中に追い出して苦しみ死なせたことを決して後悔しないことを願った。

二人の少年は悲しみながら歩きながら、互いに支え合い、兄弟となり、死が彼らを悩みから解放するまで決して離れないという新たな盟約を結んだ。それから彼らは計画を練り始めた。ジョーは隠者になり、人里離れた洞窟でパンの耳を食べて暮らし、いつか寒さと欠乏と悲しみで死ぬことを望んだ。しかし、トムの話を聞いた後、彼は犯罪の人生にはいくつかの顕著な利点があることを認め、海賊になることに同意した。

セント・ピーターズバーグから三マイル下流、ミシシッピ川が幅一マイルをわずかに超える地点に、長く、狭く、木々に覆われた島があった。その上流側には浅い砂州があり、ここは集合場所として申し分なかった。そこは無人島で、対岸のはるか向こう、鬱蒼とした、ほとんど人の住まない森に面して横たわっていた。こうしてジャクソン島が選ばれた。彼らの海賊行為の対象が誰になるかという問題は、彼らの念頭にはなかった。それから彼らはハックルベリー・フィンを探し出し、彼はすぐに仲間になった。彼にとってはどんなキャリアも同じだったからだ。彼は無関心だった。彼らはまもなく別れ、村から二マイル上流の川岸にある人里離れた場所で、お気に入りの時刻――真夜中――に会うことにした。そこには小さな丸太のいかだがあり、それを捕獲するつもりだった。それぞれが釣り針と釣り糸、そして無法者らしく、最も暗く神秘的な方法で盗むことができる食料を持ってくることになった。そして午後が終わる前に、彼らは皆、「近いうちに町は『何かを聞く』ことになる」という事実を広めるという甘美な栄光を味わうことができた。この漠然としたヒントを得た者は皆、「黙って待つ」ようにと注意された。

真夜中ごろ、トムは茹でたハムといくつかの些細なものを持って到着し、待ち合わせ場所を見下ろす小さな崖の上の鬱蒼とした下草の中に立ち止まった。星が輝き、非常に静かだった。雄大な川は、休息する海のように横たわっていた。トムは一瞬耳を澄ましたが、静寂を乱す音はなかった。それから彼は低く、はっきりとした口笛を吹いた。それは崖の下から応えられた。トムはさらに二度口笛を吹いた。これらの合図は同じように応えられた。それから、用心深い声が言った。

「誰だ?」

「トム・ソーヤー、スペイン近海の黒い復讐者だ。名を名乗れ。」

「血まみれの手のハック・フィン、そして海の恐怖ジョー・ハーパー」トムは、お気に入りの文学作品からこれらの称号を用意していた。

「よろしい。合言葉を言え。」

二つのしゃがれたささやき声が、同時に同じ恐ろしい言葉を、物思いに沈む夜に告げた。

「血!」

それからトムはハムを崖から転がし落とし、自分もその後を追って降りた。その努力で皮膚も服もいくらか引き裂かれた。崖の下の岸辺に沿って、簡単で快適な道があったが、海賊にとって非常に価値のある困難さと危険さという利点が欠けていた。

海の恐怖はベーコンの半身を持ってきており、それをそこまで運ぶのにほとんど疲れ果てていた。血まみれの手のフィンは、フライパンと半乾きの葉タバコを大量に盗んできており、パイプを作るためのトウモロコシの穂軸もいくつか持ってきた。しかし、海賊の中で喫煙したり「噛みタバコ」をしたりするのは彼自身だけだった。スペイン近海の黒い復讐者は、火なしで出発するのは絶対にだめだと言った。それは賢明な考えだった。その時代、その地ではマッチはほとんど知られていなかった。彼らは百ヤードほど上流の大きないかだの上で火がくすぶっているのを見つけ、こっそりとそこへ行き、燃え木を一つ拝借した。彼らはそれを壮大な冒険に仕立て上げ、時々「しーっ!」と言ったり、突然指を唇に当てて立ち止まったりした。架空の短剣の柄に手をかけて動き、「もし『敵』が動いたら、柄まで突き刺してやれ」と陰鬱なささやき声で命令を下した。「死人に口なし」だからだ。彼らは、いかだ乗りたちが皆、村で物資を仕入れたり、どんちゃん騒ぎをしたりしていることをよく知っていたが、それでも、このことを非海賊的な方法で行う言い訳にはならなかった。

彼らはまもなく押し出した。トムが指揮を執り、ハックが船尾の、ジョーが船首のオールを漕いだ。トムは船の中央に立ち、眉をひそめ、腕を組み、低く、厳しいささやき声で命令を下した。

「風上へ、風を受けて進め!」

「アイアイ、サー!」

「そのまま、そのままー!」

「そのままです、サー!」

「少し風下へ!」

「了解、サー!」

少年たちがいかだを川の中央に向かって着々と単調に漕いでいく間、これらの命令が単なる「体裁」のためだけであり、特に何かを意味するものではないことは、間違いなく理解されていた。

「帆はどれを張っている?」

「コース、トップスル、そしてフライングジブ、サー。」

「ロイヤルを上げろ! マストの上へ、そこ、六人ほど――フォアトップマストスタンセールだ! 急げ!」

「アイアイ、サー!」

「メイントガンセールを広げろ! シートとブレースだ! さあ、諸君!」

「アイアイ、サー!」

「舵を風上へ――取舵一杯! 船が回頭するのに備えよ! 取舵、取舵! さあ、諸君! 気合を入れて! そのまー!」

「そのままです、サー!」

いかだは川の中央を過ぎ、少年たちは船首を正しい方向へ向け、そしてオールを漕ぐのをやめた。川は増水していなかったので、流れは二、三マイル程度だった。次の四十五分間、ほとんど言葉は交わされなかった。今、いかだは遠くの町の目の前を通り過ぎていた。二、三のきらめく光が、星を散りばめた水の漠然とした広大な広がりのはるか向こうで、平和に眠る町の場所を示していた。起こりつつある途方もない出来事に気づかずに。黒い復讐者は腕を組んだままじっと立ち、かつての喜びと後の苦しみの舞台に「最後の別れ」を告げ、そして「彼女」が今、荒々しい海に乗り出し、不敵な心で危険と死に立ち向かい、唇に厳しい笑みを浮かべて破滅へと向かう自分を見てくれたらと願っていた。彼の想像力にとって、ジャクソン島を村の視界から遠ざけるのはささいなことであり、彼は傷つき、そして満足した心で「最後の別れ」を告げた。他の海賊たちも最後の別れを告げていた。そして、彼らは皆あまりに長く見つめていたので、もう少しで潮流に流されて島の範囲外に出てしまうところだった。しかし、彼らは時間内に危険に気づき、それを回避するよう努めた。午前二時ごろ、いかだは島の上流二百ヤードの砂州に乗り上げ、彼らは荷物を陸揚げするまで行ったり来たりした。小さないかだの所持品の一部は古い帆で、これを茂みの一角に広げて食料を保護するためのテントにした。しかし、彼ら自身は天気の良い日には、無法者らしく野外で眠るつもりだった。

彼らは、森の陰鬱な深みから二十、三十歩入ったところにある大きな丸太の脇に火を起こし、それからフライパンでベーコンを焼いて夕食にし、持ってきたトウモロコシの「ポーン」のストックの半分を使い果たした。人里離れた未踏の無人島の原生林で、その野生的で自由な方法でごちそうを食べることは、輝かしい遊びのように思え、彼らは二度と文明社会には戻らないと言った。燃え盛る火が彼らの顔を照らし、その赤い輝きを、彼らの森の神殿の柱となった木の幹や、艶のある葉や花綱飾りのように垂れ下がる蔓の上に投げかけた。

最後のカリカリに焼かれたベーコンの一切れがなくなり、最後の割り当てのコーン・ポーンが食べ尽くされると、少年たちは満足感に満たされて草の上に寝転がった。もっと涼しい場所を見つけることもできたが、彼らは燃え盛るキャンプファイヤーというロマンチックな要素を自分たちから否定しようとはしなかった。

「最高じゃねえか?」とジョーが言った。

「たまんねえな!」とトムが言った。「もしあいつらが俺たちを見たら、何て言うだろうな?」

「何て言うかって? そりゃあ、ここに来たくて死にそうになるさ――なあ、ハッキー!」

「そう思うぜ」とハックルベリーは言った。「とにかく、俺は満足だ。これ以上いいもんはねえ。俺はいつも腹いっぱい食えねえし――それに、ここでは誰もやってきて、いちいちけちつけたり、いびったりしねえからな。」

「俺にぴったりの生活だ」とトムは言った。「朝起きる必要もねえし、学校に行く必要も、顔を洗う必要も、あんな馬鹿げたこと全部やる必要もねえ。わかるだろ、ジョー、海賊は陸にいるときは何もする必要がねえんだ。でも隠者は、かなり祈らなきゃならねえし、それに、どっちみち、あんなふうに一人ぼっちじゃ何の楽しみもねえんだ。」

「ああ、そうだね」とジョーは言った。「でも、そのことはあまり考えてなかったよ。やってみたら、海賊の方がずっといいな。」

「わかるだろ」とトムは言った。「近頃じゃ、昔みたいに隠者をありがたがる奴はいねえけど、海賊はいつも尊敬されるんだ。それに、隠者は見つけられる限り一番硬い場所で寝なきゃならねえし、頭に粗布と灰をかぶらなきゃならねえし、雨の中に立っていなきゃならねえし――」

「何で頭に粗布と灰をかぶるんだ?」とハックが尋ねた。

「知らねえ。でも、そうしなきゃいけねえんだ。隠者はいつもそうする。おまえが隠者だったら、そうしなきゃならねえ。」

「冗談じゃねえ、俺ならやらねえ」とハックは言った。

「じゃあ、どうするんだ?」

「知らねえ。でも、そんなことはやらねえ。」

「なんだよ、ハック、やらなきゃいけねえんだぞ。どうやってそれを避けるんだ?」

「そりゃあ、我慢しねえだけさ。逃げ出すよ。」

「逃げ出す! そりゃあ、おまえはとんだぐうたら隠者だな。恥さらしだぜ。」

血まみれの手は返事をせず、もっと良いことに精を出していた。彼は穂軸をくり抜き終え、今やそれに雑草の茎を取り付け、タバコを詰め、燃えさしを火種に押し当てて芳しい煙の雲を吹き出していた――彼は贅沢な満足感の真っ只中にいた。他の海賊たちはこの荘厳な悪習をうらやみ、近いうちにそれを習得しようと密かに決意した。やがてハックが言った。

「海賊は何をしなきゃならねえんだ?」

トムは言った。

「ああ、そりゃあ最高の時間を過ごすのさ――船を乗っ取って燃やし、金を手に入れて、幽霊とかがそれを見張ってるような島の恐ろしい場所に埋めるんだ。そして船の連中を皆殺しにする――板の上を歩かせるのさ。」

「それに、女たちを島に連れて行くんだ」とジョーが言った。「女たちは殺さない。」

「ああ」とトムは同意した。「女たちは殺さない――高潔すぎるからな。それに、女たちはいつも美しいんだ。」

「それに、最高の服を着てるんだぜ! いやいや! 金や銀やダイヤモンドだらけだ」とジョーは熱狂して言った。

「誰が?」とハックが言った。

「そりゃあ、海賊だよ。」

ハックは自分の服をしょんぼりと見下ろした。

「俺は海賊にふさわしい格好じゃねえみてえだな」と彼は、声に後悔の念を込めて言った。「でも、これしか持ってねえんだ。」

しかし、他の少年たちは、冒険を始めれば立派な服はすぐに手に入ると彼に言った。彼らは、裕福な海賊はきちんとした衣装で始めるのが慣例ではあるが、彼の貧しいぼろ服は手始めには十分だと理解させた。

次第に彼らの話は途切れ、小さな放浪者たちのまぶたに眠気が忍び寄り始めた。パイプが血まみれの手の指から落ち、彼は良心に呵責のない者、そして疲れた者の眠りについた。海の恐怖とスペイン近海の黒い復讐者は、眠りにつくのにもっと苦労した。彼らは心の中で祈りを唱えた。ひざまずいて声に出して唱えるよう強制する権威者が誰もいなかったので、横になったままだった。実のところ、彼らは全く祈らないことも考えたが、そこまで踏み込むのは恐ろしかった。天から突然、特別な雷が落ちてくるかもしれないと恐れたからだ。そしてすぐに彼らは眠りの間際に達し、そこに漂った――しかし今、侵入者が現れた。それは「退散」しようとしないものだった。良心だった。彼らは家出をしたことが悪いことだったのではないかという漠然とした恐怖を感じ始め、次に盗んだ肉のことを考え、そして本当の苦しみが始まった。彼らはお菓子やリンゴを何十回もくすねてきたことを良心に思い出させて、それを論破しようとした。しかし、良心はそのような薄っぺらなもっともらしさではなだめられなかった。結局、彼らには、お菓子を取るのは単なる「くすねる」ことであるのに対し、ベーコンやハムなどの貴重品を取るのは紛れもない「盗み」であり、聖書にはそれに対する戒めがあるという、動かしがたい事実を回避することはできないように思われた。そこで彼らは、この商売を続ける限り、二度と自分たちの海賊行為を盗みの罪で汚さないと心に誓った。すると良心は休戦を認め、これらの奇妙に矛盾した海賊たちは安らかに眠りに落ちた。

第十四章

トムが朝目覚めたとき、彼は自分がどこにいるのか分からなかった。彼は起き上がって目をこすり、周りを見回した。そして理解した。それは涼しい灰色の夜明けで、深く広がる森の静寂と静けさの中に、心地よい休息と平和の感覚があった。一枚の葉も動かず、大自然の瞑想を邪魔する音は一つもなかった。露の玉が葉や草の上にきらめいていた。白い灰の層が火を覆い、細い青い煙の息吹がまっすぐに空へと昇っていた。ジョーとハックはまだ眠っていた。

やがて、遠くの森で一羽の鳥が鳴き、別の鳥がそれにこたえた。ほどなくして、キツツキが木を叩く音が聞こえてきた。ひんやりとした薄暗い朝の灰色が白んでいくにつれて、物音の数も次第に増え、生命の息吹が感じられるようになった。自然が眠りから覚めて活動を始めるという驚異が、物思いにふける少年の目の前で繰り広げられた。小さな青虫が、露に濡れた葉の上を這ってきた。時折、体の三分の二を空中に持ち上げてはあたりを「くんくん」と嗅ぎ、また進んでいく。トムに言わせれば、これは長さを測っているのだ。その虫が自らトムの方へ近づいてきたとき、彼は石のようにじっと動かなくなった。虫がこちらへ向かってくるか、あるいは別の場所へ行ってしまいそうになるたびに、彼の期待は高まったり沈んだりした。そしてとうとう、虫は苦悶するかのように体を弓なりにしてしばらく考え込んだ後、意を決したようにトムの脚の上に降り立ち、彼の体の上を旅し始めた。トムは心から嬉しくなった。なぜならそれは、新しい服が手に入るというしるしだったからだ――間違いなく、派手な海賊の制服が。今度は、どこからともなく蟻の行列が現れ、それぞれの仕事に取りかかった。一匹は、自分の五倍はあろうかという死んだ蜘蛛を腕に抱え、雄々しく奮闘しながら木の幹をまっすぐに登っていった。茶色い斑点のあるテントウムシが、目がくらむほど高い草の葉を登っていた。トムは身をかがめてそれに近づき、こう言った。「テントウムシ、テントウムシ、おうちへお帰り、おうちが火事だよ、子供たちがひとりぼっちだよ」。すると彼女は羽ばたいて、その様子を見に飛んでいった。少年は驚かなかった。この虫が火事の話を信じやすいことを昔から知っており、その純真さを利用したのは一度や二度ではなかったからだ。次にやってきたのはフンコロガシで、自分の球を力強く押していた。トムがその虫に触れると、脚を体にぴったりとくっつけて死んだふりをした。鳥たちは、この頃にはもう大騒ぎしていた。ネコマネドリ、すなわち北のモッキンバードが、トムの頭上の木に止まり、恍惚とした様子で近隣の鳥たちの鳴きまねをさえずった。それから、青い炎の閃光のように、けたたましい鳴き声のカケスが舞い降り、少年の手の届きそうな小枝に止まった。首をかしげ、飽くなき好奇心で見慣れぬ者たちをじっと見つめている。灰色のリスと、「キツネ」種の大きな仲間が走り寄り、時々立ち止まっては少年たちを観察し、けたたましく鳴いた。野生の生き物たちは、おそらく今まで人間を見たことがなく、怖がるべきかどうかさえ分からなかったのだろう。今や、すべての自然がすっかり目を覚まし、動き出していた。長い槍のような太陽の光が、遠近の鬱蒼とした木々の葉を突き抜けて降り注ぎ、数匹の蝶がひらひらと舞い込んできた。