ハックルベリー・フィンの冒険

(トム・ソーヤーの相棒)

マーク・トウェイン著

告

本物語に動機を見出さんとする者は、これを告訴す。本物語に教訓を見出さんとする者は、これを追放す。本物語に筋を見出さんとする者は、これを銃殺す。

著者ノ命ニ依リ 兵站部長 G・G

解題

本書においては、いくつかの種類の方言が用いられている。すなわち、ミズーリ州黒人方言、辺境南西部方言の極端な形、ありふれた「パイク郡」方言、そしてこの最後のものの変種が四種類である。これらの描き分けは、行き当たりばったりや当て推量で行われたものではない。骨を折り、これら幾つかの話し方に対する個人的な知見という信頼すべき導きと裏付けのもとに行われたものである。

この説明を記す理由は、さもなければ多くの読者が、登場人物たちは皆同じように話そうとしてうまくいっていないのだと考えるであろうからに他ならない。

著者

ハックルベリー・フィン

舞台:ミシシッピ川流域 時代:今から四、五〇年前

第一章

『トム・ソーヤーの冒険』って本を読んだことがなきゃ、あんたは俺のことは知らないだろう。でも、そんなこたどうでもいい。あの本はマーク・トウェインとかいう人がこしらえたもんで、だいたいは本当のことを話してる。ちょいと大げさに書いてるところもあるけど、だいたいは本当だ。別にたいしたことじゃない。嘘を一回もつかないやつなんて、ポリー叔母さんか未亡人さんか、あとはメアリーくらいで、俺は見たことがない。ポリー叔母さん――トムの叔母さんのことだ――とメアリー、それにダグラス未亡人さんのことは、みんなあの本に書いてある。さっきも言ったように、いくらか大げさなところはあるけど、ほとんどが本当の話だ。

さて、その本の結末はこうだ。トムと俺は、強盗どもが洞窟に隠した金を見つけて、それで金持ちになった。俺たちはそれぞれ六千ドルずつ手に入れた――全部金貨だ。積み上げると、そりゃあものすごい金の山だった。で、サッチャー判事がそれを預かってくれて、利子がつくようにしてくれた。おかげで一年中、毎日一人一ドルずつ入ってくることになった――どう使っていいかわからないくらいの大金だ。ダグラス未亡人さんは俺を息子として引き取って、俺を「お上品」にしてくれるって言った。だけど、四六時中家の中で暮らすのはきつかった。未亡人さんのやることは、何もかも陰気なくらいきちんとしてて、まともだったからだ。だから、もう我慢できなくなって、俺は逃げ出した。いつものボロ服を着て、砂糖樽に逆戻りして、自由で満ち足りた気分になった。ところがトム・ソーヤーが俺を探し出してきて、強盗団を始めるつもりだから、未亡人さんのところへ戻ってちゃんとした格好をするなら仲間に入れてやると言った。だから俺は戻った。

未亡人さんは俺を見て泣き出して、かわいそうな迷える子羊だのなんだの、いろんな呼び方をしたけど、別に悪気があって言ったわけじゃない。またあの新しい服を着せられて、俺は汗をだらだら流して、窮屈な思いをするしかできなかった。さて、それからまたいつものやつが始まった。未亡人さんが夕食の合図に鐘を鳴らすと、時間通りに行かなくちゃならない。テーブルについてもすぐには食べ始められなくて、未亡人さんが頭を垂れて、食べ物に向かって何やらぶつぶつ文句を言うのを待たなきゃならない。食べ物には別になんの問題もないんだが――つまり、ただ、全部別々に料理されてるってことだけで。がらくたの入った樽の中は違う。いろんなものがごちゃ混ぜになって、汁がそこらじゅうに染み渡って、食べ物がもっとうまくなる。

夕食の後、彼女は本を取り出して、モーゼと葦の舟の話を教えてくれた。俺はモーゼのことが知りたくてうずうずした。ところが、そのうち彼女が、モーゼはもうずいぶん昔に死んだってことをうっかり漏らしちまった。だから俺はもうモーゼのことなんかどうでもよくなった。死んだ人間なんて興味ないからだ。

すぐにタバコが吸いたくなって、未亡人さんに吸わせてくれって頼んだ。だけど、駄目だって言われた。みっともない習慣だし、不潔だから、もうやめるようにしなくちゃいけないって。一部の人間ってのはいつもこうだ。何も知らないくせに、人のやることにけちをつける。彼女ときたら、自分とは何の縁もゆかりもないし、死んじまったから誰の役にも立たないモーゼのことでやきもきしてるくせに、俺がちょっとはましなことをするのには、山ほど文句を見つけやがる。おまけに彼女は嗅ぎタバコをやるんだ。もちろん、それは別に構わない。自分がやってることだからな。

彼女の妹のミス・ワトソンが、一緒に住むためにちょうどやってきたところだった。ひょろっとした年増のばあさんで、でかい眼鏡をかけてる。そいつが今度は綴りの本を持って俺に食ってかかってきた。一時間くらいみっちりしごかれて、それから未亡人さんがやめさせてくれた。もうちょっとで我慢の限界だった。それから一時間は死ぬほど退屈で、俺はそわそわしていた。ミス・ワトソンはこう言う。「ハックルベリー、そこに足を乗せないで」「ハックルベリー、そんなに縮こまらないで、まっすぐ座りなさい」。そしてすぐにまたこう言う。「ハックルベリー、そんなにあくびして伸びをしないで。もう少しまともに振る舞えないの?」それから彼女は地獄のことをさんざん聞かせてくれたので、俺もそこへ行きたいもんだと言ってやった。すると彼女は怒り出したが、俺に悪気はなかった。ただどこかへ行きたかっただけだ。ただ変化が欲しかっただけで、場所にこだわりはなかった。俺が言ったことは悪いことだ、と彼女は言った。自分なら世界中をくれると言われてもそんなことは口にしない、天国へ行けるように生きるつもりなんだ、と。まあ、彼女が行くところへ行っても何の得もないと思ったから、俺はそこを目指すのはやめようと心に決めた。でも、そんなことは口にしなかった。面倒を起こすだけで、何の得にもならないからだ。

一度口火を切ると、彼女は天国のことを延々と話し続けた。天国では、一日中ハープを持って歩き回り、永遠に歌い続けるだけなんだそうだ。だから俺はたいしていいところだとは思わなかった。でも、口には出さなかった。トム・ソーヤーはそこへ行けると思うかと尋ねると、彼女はとんでもないと言った。それを聞いて俺は嬉しくなった。トムと俺は一緒にいたかったからだ。

ミス・ワトソンは俺にがみがみ言い続けて、うんざりするし、寂しくなってきた。やがて、黒人たちが連れてこられて祈りの時間になり、それからみんな寝床についた。俺はろうそくを一本持って自分の部屋へ上がり、テーブルの上に置いた。それから窓際の椅子に腰を下ろして、何か楽しいことを考えようとしたが、無駄だった。あまりに寂しくて、いっそ死んでしまいたいとさえ思った。星が輝き、森の木の葉がもの悲しくざわめいていた。遠くでフクロウが、死んだ誰かのことをホーホーと鳴いているのが聞こえた。ヨタカと犬が、これから死ぬ誰かのことを嘆いて鳴いていた。風が俺に何かをささやこうとしているようだったが、何を言っているのか聞き取れず、それでぞっと寒気がした。それから森の奥深くで、幽霊が出すような音が聞こえた。心に何か思うことがあって、それをうまく伝えられず、墓の中で安らかに眠れなくて、毎晩そうやって嘆きながらさまよっているときに出す、あの音だ。俺はすっかり落ち込んで怖くなって、誰かそばにいてくれたらと心から願った。ほどなくして、一匹のクモが俺の肩を這い上がってきたので、指ではじき飛ばすと、ろうそくの中に落ちた。俺が身動きする前に、クモはすっかり縮こまってしまった。それがひどく不吉な知らせで、俺に悪い運をもたらすだろうってことは、誰に言われなくてもわかった。だから俺は怖くなって、服がはだけるほど震えた。立ち上がってその場で三回くるりと回り、そのたびに胸で十字を切った。それから魔女除けに、髪を一房とって糸で結んだ。でも、これっぽっちも自信はなかった。そのおまじないは、見つけた蹄鉄をなくしたときにやるもので、戸口の上に釘で打ち付ける代わりにするんだ。クモを殺したときの不運を避ける方法になるなんて、誰からも聞いたことがなかった。

俺はまた腰を下ろし、全身をがたがた震わせながら、一服しようとパイプを取り出した。家の中は死んだように静まり返っていたから、未亡人さんには気づかれないだろう。やがて、ずいぶん経ってから、町の時計が遠くでゴーン、ゴーン、ゴーンと十二回鳴るのが聞こえた。そしてまた静寂が戻った――前よりもっと静かになった。すぐに、暗い木々の間で小枝がぽきりと折れる音がした――何かが動いている。俺はじっと座って耳を澄ました。やがて、向こうの方で「ミャーオ! ミャーオ!」という声がかすかに聞こえた。しめた! 俺はできるだけ小声で「ミャーオ! ミャーオ!」と答えると、明かりを消して窓から物置小屋の屋根に飛び降りた。それから地面に滑り降りて木々の間に這っていくと、案の定、トム・ソーヤーが待っていた。

第二章

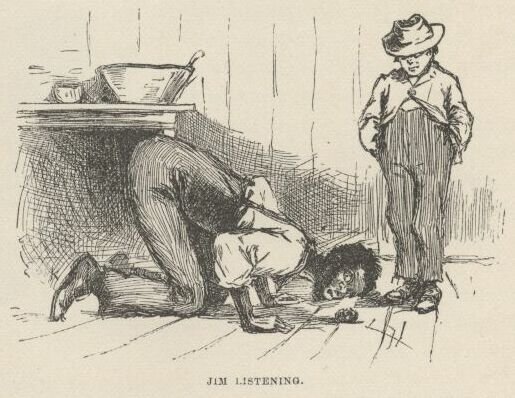

俺たちは未亡人さんの庭の端の方へ向かって、木々の間の小道を抜き足差し足で進んだ。枝が頭に当たらないように、身をかがめて。台所のそばを通りかかったとき、俺は木の根につまずいて音を立ててしまった。俺たちはさっと身をかがめて、じっと動かずにいた。ミス・ワトソンのところのでかい黒人、ジムという男が台所の戸口に座っていた。後ろに明かりがあったので、彼の姿はかなりはっきり見えた。彼は立ち上がって、一分ほど首を伸ばし、耳を澄ましていた。それからこう言った。

「誰や?」

彼はもうしばらく耳を澄ましていた。それから抜き足差し足で降りてきて、ちょうど俺たちの間に立った。もう少しで手が届きそうだった。きっと何分も何分も、物音一つせず、俺たちはみんなそんなに近くに固まっていた。足首がかゆくなってきたが、かくわけにはいかない。すると今度は耳がかゆくなり始めた。次は背中、ちょうど肩甲骨の間だ。かけなきゃ死んでしまいそうだった。まあ、このことには後で何度も気づかされた。偉い人と一緒にいるときとか、葬式のときとか、眠くもないのに寝ようとしているときとか――とにかく、かいちゃいけない場所にいるときに限って、全身千カ所以上もかゆくなるもんだ。やがてジムが言った。

「おい、誰や? どこにおるんや? ちくしょう、何か聞こえたはずやのに。よし、どうするか決めたで。ここに座って、もう一回聞こえるまで聞いとったるわ。」

そう言って、彼は俺とトムの間の地面に腰を下ろした。木に背中をもたせかけ、足を伸ばすと、片方の足が俺の足にほとんど触れそうになった。俺の鼻がかゆくなり始めた。涙が出るほどかゆかった。でも、かけない。すると今度は鼻の内側がかゆくなってきた。次は下の方までかゆくなってきた。どうやってじっとしていればいいのかわからなかった。この惨めな状態が六、七分も続いたが、それよりずっと長く感じられた。今では十一カ所もかゆかった。もう一分も我慢できないと思ったが、歯を食いしばって耐える準備をした。ちょうどそのとき、ジムが荒い息をし始めた。次にいびきをかき始めた――そして俺はすぐにまた楽になった。

トムが俺に合図をした――口で小さな音を立てるようなやつだ――そして俺たちは四つん這いになって、そろそろと離れていった。十フィートほど離れたところで、トムが俺にささやいて、面白半分にジムを木に縛りつけようと言った。でも俺は駄目だと言った。ジムが目を覚まして騒ぎを起こしたら、俺がいないことがばれてしまう。するとトムは、ろうそくが足りないから、台所に忍び込んで少しもらってくると言った。俺はやめてほしかった。ジムが目を覚ましてやってくるかもしれないと言った。でもトムはどうしてもやりたいと言う。だから俺たちはそこへ滑り込み、ろうそくを三本手に入れた。トムは代金としてテーブルに五セントを置いた。それから俺たちは外へ出て、早く逃げたくてたまらなかった。ところがトムはどうしても、ジムのところへ四つん這いで這っていって、何かいたずらをしないと気が済まないと言う。俺は待った。あたりはひどく静かで寂しく、ずいぶん長い時間に感じられた。

トムが戻るとすぐに、俺たちは小道を急ぎ、庭の塀を回り込み、やがて家の向こう側にある丘の急な頂上にたどり着いた。トムの話では、ジムの頭から帽子をそっと脱がせて、すぐ上の枝に引っ掛けてやったそうだ。ジムは少し身じろぎしたが、目を覚ましはしなかった。後になってジムは、魔女たちに魔法をかけられて、催眠状態にされ、州中を乗り回されたあげく、また木の下に座らされて、誰がやったかわかるように帽子を枝に掛けられたんだと言った。そして次にジムがその話をしたときには、ニューオーリンズまで乗り回されたと言っていた。それからというもの、話すたびにどんどん大げさになっていき、しまいには世界中を乗り回されて、死ぬほど疲れさせられ、背中は鞍ずれだらけになったと言った。ジムはそのことをとてつもなく自慢にしていて、他の黒人たちをほとんど相手にしなくなった。黒人たちは何マイルも離れたところからジムの話を聞きにやってきて、彼はこの地方のどの黒人よりも尊敬されるようになった。見知らぬ黒人たちは口をぽかんと開けて、まるで不思議なものでも見るかのように、彼の全身を眺めた。黒人たちはいつも、台所の暖炉のそばの暗がりで魔女の話をしている。だが、誰かが話していて、そういうことを何でも知っているようなそぶりを見せていると、ジムがひょっこり現れてこう言うんだ。「ふん! お前ら、魔女の何を知っとんねん?」するとその黒人は黙り込んで、引っ込んでいなければならなかった。ジムはいつもその五セント硬貨を紐で首からぶら下げていて、これは悪魔が自分の手でくれたお守りで、これに何かを唱えるだけで誰でも治せるし、いつでも好きなときに魔女を呼び出せると言っていた。でも、何を唱えるのかは決して言わなかった。黒人たちはあちこちからやってきて、その五セント硬貨を一目見るためだけに、持っているものを何でもジムに差し出した。でも、それに触ろうとはしなかった。悪魔がそれに触れたからだ。ジムは召使いとしてはほとんど使い物にならなくなった。悪魔に会って、魔女に乗り回されたことで、すっかり天狗になってしまったからだ。

さて、トムと俺が丘の頂上の端に着くと、俺たちは眼下の村を見下ろし、三つか四つの明かりが瞬いているのを見た。病人がいるのかもしれない。俺たちの頭上では星がとてもきれいにきらめいていた。そして村のそばには川があった。幅が一マイルもある、恐ろしく静かで壮大な川だった。俺たちは丘を下り、ジョー・ハーパーとベン・ロジャース、それに他の少年が二、三人、古い皮なめし工場に隠れているのを見つけた。そこで俺たちは小舟を解き、川を二マイル半ほど下って、丘の斜面の大きな傷跡のところまで行き、岸に上がった。

俺たちは茂みのかたまりのところへ行き、トムはみんなに秘密を守ると誓わせ、それから丘にある穴を見せた。茂みが一番深いところだ。それからろうそくに火をつけ、四つん這いになって中へ入っていった。二百ヤードほど進むと、洞窟が広がった。トムは通路をあちこち探り、やがて、穴があるとは気づかないような壁の下をくぐった。狭い場所を進んでいくと、じめじめして、汗ばんで、冷たい部屋のようなところに出て、そこで俺たちは立ち止まった。トムが言った。

「さあ、これからこの強盗団を始めて、トム・ソーヤー団と名付けよう。仲間になりたいやつは全員、誓いを立てて、血で名前を書かなきゃならない。」

みんな乗り気だった。そこでトムは、誓いの言葉を書きつけた紙を一枚取り出して、読み上げた。それは、団に忠誠を誓い、決して秘密を漏らさないこと、もし誰かが団の仲間に何かをしたら、その人物とその家族を殺すよう命じられた仲間は必ずそれを実行し、殺して胸に十字の印を刻むまで、食うことも寝ることも許されないこと、それが団の印であること、などを誓うものだった。そして、団に属さない者はその印を使うことができず、もし使えば訴えられ、再び使えば殺されること。そして、団の仲間が秘密を漏らせば、喉をかき切られ、死体を焼かれて灰をまき散らされ、名前を血で名簿から消されて、団の仲間から二度と口にされることなく、呪いをかけられて永遠に忘れ去られること。

みんな、それは実に素晴らしい誓いだと言って、トムに自分で考えたのかと尋ねた。彼は、一部はそうだが、残りは海賊の本や強盗の本から取ったもので、格好いい団ならどこでもやっていることだと言った。

秘密を漏らした仲間の「家族」も殺すのがいいんじゃないかと言う者もいた。トムはそれはいい考えだと言って、鉛筆を取って書き加えた。するとベン・ロジャースが言った。

「ここにいるハック・フィンは、家族がいないぞ。あいつのことはどうするんだ?」

「なんだ、父親がいるじゃないか」とトム・ソーヤーが言った。

「ああ、父親はいるけど、近頃じゃどこにいるかさっぱりわからないんだ。前は皮なめし工場で豚と一緒に酔っぱらって寝てたけど、この一年以上、この辺りじゃ見かけないぜ。」

みんなでそのことを話し合ったが、俺を仲間外れにしようという雰囲気になった。どの少年にも家族か殺すべき誰かがいなければ、他の仲間に対して公平じゃないと言うのだ。さて、誰もどうすればいいか思いつかなかった――みんな行き詰まって、黙り込んでしまった。俺は泣き出しそうだった。だが、そのときふといい方法を思いついたので、ミス・ワトソンを差し出した――彼女を殺せばいい、と。みんなが言った。

「おお、それでいい。それで問題ない。ハックも仲間に入れるぞ。」

それからみんな、指にピンを刺して血を出し、署名した。俺は紙に自分の印をつけた。

「さて」とベン・ロジャースが言った。「この団の商売は何だ?」

「強盗と殺人に決まってるだろ」とトムは言った。

「でも、誰を襲うんだ? ――家か、牛か、それとも――」

「馬鹿言え! 牛なんかを盗むのは強盗じゃない。それは夜盗だ」とトム・ソーヤーは言った。「俺たちは夜盗じゃない。そんなのは格好悪い。俺たちはハイウェイマン[訳注:街道筋の追い剥ぎ]だ。道路で駅馬車や馬車を止めて、覆面をして、人々を殺して時計や金を奪うんだ。」

「いつも人を殺さなきゃいけないのか?」

「ああ、もちろんさ。それが一番いい。違う意見の権威もいるけど、たいていは殺すのが一番だと考えられてる――洞窟に連れてきて、身代金が払われるまで生かしておくやつらを除いてはな。」

「身代金? なんだそりゃ?」

「知らない。でも、そういうもんなんだ。本で見たんだから、もちろん俺たちもそうしなくちゃならない。」

「でも、それが何かわからなかったら、どうやってやるんだよ?」

「なんだってんだ、とにかくやらなきゃ駄目なんだ。本にそう書いてあるって言ってるだろ? 本に書いてあることと違うことをやって、全部めちゃくちゃにしたいのか?」

「おい、言うだけなら簡単だよ、トム・ソーヤー。でも、どうやってやるのか俺たちが知らないのに、どうやってそいつらから身代金を取るんだ? ――それが俺の知りたいことだ。なあ、お前はそれが何だと思うんだ?」

「うーん、わからない。でも、たぶん、身代金が払われるまで生かしておくってのは、死ぬまで生かしておくってことじゃないかな。」

「なるほど、それならわかる。それでいいじゃないか。どうして最初からそう言わなかったんだ? 死ぬまで身代金を取るために生かしておくんだな。そいつらも厄介なことになるぞ――何でも食い尽くして、いつも逃げようとするだろうからな。」

「何を言ってるんだ、ベン・ロジャース。見張りがいて、少しでも動いたら撃ち殺す準備ができてるのに、どうやって逃げられるんだ?」

「見張り! そりゃいいな。じゃあ誰かが一晩中起きてて、一睡もせずにそいつらを見張ってなきゃいけないってことか。馬鹿げてると思うぜ。ここに着いたらすぐ、棍棒で身代金を取っちまえばいいじゃないか?」

「本にそう書いてないからだ――それが理由だ。なあ、ベン・ロジャース、お前は物事をちゃんとしたやり方でやりたいのか、やりたくないのか? ――そこが問題だ。本を作った連中が、正しいやり方を知ってると思わないのか? お前がそいつらに何か教えてやれるとでも思うのか? とんでもない。だめだ、俺たちはちゃんとしたやり方で身代金を取るんだ。」

「わかったよ。構わないけど、とにかく馬鹿なやり方だと思うぜ。なあ、女も殺すのか?」

「おいおい、ベン・ロジャース、俺がお前みたいに無知だったら、そんなこと口に出さないぜ。女を殺す? いや、本の中でそんなことをするやつは見たことがない。女たちは洞窟に連れてきて、パイみたいに丁寧にもてなすんだ。そうすると、そのうちお前に惚れて、もう家に帰りたくないって言い出すんだよ。」

「まあ、そういうやり方なら賛成だけど、信用できないな。あっという間に洞窟は女と、身代金を待ってる男たちでごった返して、強盗の居場所がなくなっちまうぜ。でも、好きにしろよ、俺はもう何も言わない。」

リトル・トミー・バーンズはもう眠ってしまっていて、みんなが彼を起こすと、怖がって泣き出し、ママのところへ帰りたい、もう強盗なんかやりたくないと言った。

そこでみんなは彼をからかって、泣き虫と呼んだ。それで彼は腹を立てて、まっすぐ帰って秘密を全部ばらしてやると言った。だが、トムが黙っているようにと五セントを渡すと、今日はみんなで家に帰って、来週また会って、誰かを襲って何人か殺そうと言った。

ベン・ロジャースは、日曜日しかあまり出られないから、次の日曜日に始めたがった。だが、他の少年たちはみんな、日曜日にそんなことをするのは悪いことだと言い、それで話は決まった。彼らは集まってできるだけ早く日取りを決めることに同意し、それからトム・ソーヤーを団の第一隊長に、ジョー・ハーパーを第二隊長に選んで、家路についた。

俺は物置小屋をよじ登り、夜が明ける直前に窓から忍び込んだ。新しい服は油と泥でぐちゃぐちゃで、俺はくたくたに疲れていた。

第三章

さて、朝になると、服のことで年寄りのミス・ワトソンにこっぴどく説教された。でも未亡人さんは叱らずに、ただ油と泥を落としてくれて、あまりに悲しそうな顔をするので、俺はできるならしばらくは行儀よくしようと思った。それからミス・ワトソンは俺を小部屋に連れて行って祈ってくれたが、何も起こらなかった。彼女は、毎日祈れば、何でも願ったものが手に入ると言った。だが、そうはならなかった。俺は試してみた。一度、釣り糸は手に入ったが、釣り針はなかった。釣り針がなきゃ何の役にも立たない。三、四回は釣り針を願ってみたが、どうしてもうまくいかなかった。そのうち、ある日、ミス・ワトソンに俺のために試してみてくれと頼んだが、彼女は俺を馬鹿だと言った。どうしてかは教えてくれず、俺にはさっぱりわけがわからなかった。

あるとき森の奥で腰を下ろして、そのことについてじっくり考えた。俺は独り言を言った。もし祈れば何でも手に入るなら、どうしてウィン執事は豚肉で損した金を取り戻せないんだ? どうして未亡人さんは盗まれた銀の嗅ぎタバコ入れを取り戻せないんだ? どうしてミス・ワトソンは太れないんだ? いや、と俺は自分に言い聞かせた。そんなうまい話があるもんか。俺は未亡人さんのところへ行ってそのことを話すと、彼女は、祈ることで手に入るのは「霊的な贈り物」だと言った。俺には難しすぎたが、彼女はその意味を教えてくれた――他の人を助け、他の人のためにできることは何でもし、いつも彼らのことを見守り、決して自分のことは考えないようにしなければならない、と。俺の解釈では、これにはミス・ワトソンも含まれていた。俺は森へ出て、長いことそのことを考え巡らせたが、何の得にもならないと思った――他の人たち以外には。だからとうとう、もうそのことについて悩むのはやめて、放っておくことにした。時々、未亡人さんは俺を脇へ連れて行って、よだれが出そうになるようなやり方で神様の話をしてくれることがあった。だが、たぶん次の日にはミス・ワトソンがしゃしゃり出てきて、それを全部ぶち壊しにする。俺には二種類の神様がいるのがわかるような気がした。哀れなやつでも、未亡人さんの神様と一緒ならかなりの見込みがあるだろうが、もしミス・ワトソンの神様につかまったら、もう助かる道はない。俺は考え抜いて、もし望んでくれるなら未亡人さんの神様につこうと決めた。もっとも、俺がそんなに無知で、どうしようもなく下品で意地悪なのに、神様が俺を得たところで、以前よりどう良くなるのかはさっぱりわからなかったが。

パップは一年以上も姿を見せていなかったし、俺にとっては好都合だった。もう二度と会いたくなかった。あいつはしらふで俺を捕まえられるときには、いつも俺をひどくぶった。もっとも、あいつが周りにいるときは、たいてい森へ逃げ込んでいたが。さて、この頃、町の十二マイルほど上流の川で、あいつが溺死体で見つかったと、人々は言っていた。とにかく、あれはあいつだと判断したそうだ。その溺死体はちょうどあいつと同じくらいの大きさで、ぼろをまとっていて、珍しいほど長い髪をしていた。それは全部パップそっくりだった。だが、顔からは何もわからなかった。あまりに長く水中にあったので、もはや顔のようではなかったからだ。死体は水面に仰向けに浮いていたそうだ。彼らはそれを引き上げて、土手に埋めた。だが、俺が安心していられたのは長くはなかった。あることを思いついてしまったからだ。溺死した男は仰向けではなく、うつ伏せに浮くものだと、俺はよく知っていた。だから、そのときわかったんだ。これはパップじゃない、男の服を着た女なんだと。だから俺はまた不安になった。いずれあの親父はまた現れるだろうと踏んでいた。現れてほしくはないと思っていたが。

俺たちは一ヶ月ほど、時々強盗ごっこをして遊んだが、それから俺は辞めた。少年たちはみんな辞めた。俺たちは誰も襲わなかったし、誰も殺さなかった。ただ真似事をしていただけだ。森から飛び出して、豚追いや、市場へ野菜を運ぶ荷馬車の女たちに突撃したりしたが、誰一人として捕まえられなかった。トム・ソーヤーは豚を「金塊」と呼び、カブや野菜を「宝石」と呼んだ。そして俺たちは洞窟へ行って、自分たちがやったことや、何人殺して印をつけたかについて、大騒ぎで話し合った。だが、俺には何の儲けにもならないように思えた。あるときトムは、燃える棒を持たせて少年を町中に走らせた。彼はそれをスローガン(団が集まる合図)と呼んだ。そして、スパイから極秘情報を得たと言った。翌日、スペインの商人と金持ちのアラブ人の大集団が、二百頭の象と六百頭のラクダ、そして千頭以上の「荷運び」ラバを引き連れて、洞窟谷で野営する予定だというのだ。ラバは全部ダイヤで荷を満載していて、護衛はたった四百人の兵士しかいない。だから俺たちは、彼が言うところの待ち伏せをして、全員を殺して獲物をかっさらうのだ、と。彼は、剣と銃をぴかぴかに磨いて、準備しなければならないと言った。彼はカブを積んだ荷車を追いかけるときでさえ、剣と銃を全部磨き上げなければ気が済まなかった。それがただの木ずりとほうきの柄で、腐るまで磨いたって、元の状態より灰一握り分の価値も上がりはしないというのに。俺は、そんな大勢のスペイン人やアラブ人に勝てるとは信じていなかったが、ラクダと象は見たかったので、翌日の土曜日、待ち伏せ場所にちゃんといた。そして合図が出ると、俺たちは森から飛び出して丘を駆け下りた。だが、そこにはスペイン人もアラブ人もいなかったし、ラクダも象もいなかった。あったのは日曜学校のピクニックだけで、それも一番下のクラスの子供たちだけだった。俺たちはそれをめちゃくちゃにして、子供たちを谷の上まで追いかけた。だが、手に入ったのはドーナツとジャムだけで、ベン・ロジャースはぼろの人形を、ジョー・ハーパーは賛美歌集と説教本を手に入れた。すると先生が突撃してきて、俺たちは全部放り出して逃げ出すはめになった。

俺にはダイヤなんて見えなかったから、トム・ソーヤーにそう言った。彼は、それでもそこには山ほどあったんだと言った。そして、アラブ人もいたし、象も何もかもいたと言った。じゃあ、どうして俺たちには見えなかったんだ、と俺は言った。彼は、俺がそんなに無知じゃなくて、『ドン・キホーテ』という本を読んでいれば、聞かなくてもわかったはずだと言った。それは全部魔法のせいだと言うのだ。そこには何百人もの兵士がいて、象や宝物もあったが、俺たちには魔術師と呼ばれる敵がいて、そいつらが腹いせに、全部を幼児の日曜学校に変えてしまったんだ、と。わかったよ、と俺は言った。じゃあ、俺たちがやるべきことは、その魔術師どもをやっつけることだ。トム・ソーヤーは俺を大馬鹿だと言った。

「なんだって」と彼は言った。「魔術師はジーニー[訳注:魔神]をたくさん呼び出せるんだぞ。そいつらにかかれば、お前なんか『あっ』と言う間にみじん切りにされちまう。あいつらは木みたいに背が高くて、教会みたいにでかいんだ。」

「ふーん」と俺は言った。「じゃあ、もし俺たちがジーニーを何人か味方につけたら――そしたら相手の連中に勝てるんじゃないか?」

「どうやって手に入れるんだ?」

「知らない。あいつらはどうやって手に入れるんだ?」

「そりゃ、古いブリキのランプか鉄の指輪をこするんだよ。そうするとジーニーが、雷と稲妻を轟かせ、煙をもうもうと巻き上げながら飛び出してきて、言われたことは何でもやってのける。あいつらにとっちゃ、弾丸製造塔を根こそぎ引き抜いて、それで日曜学校の校長の頭をぶん殴ることなんて、何でもないんだ――他の誰だって同じさ。」

「誰がそんなに暴れさせるんだ?」

「そりゃ、ランプか指輪をこすったやつさ。あいつらはランプか指輪をこすったやつのものになって、そのやつの言うことは何でも聞かなきゃならない。もし、ダイヤで四十マイルの長さの宮殿を建てて、それをチューインガムでいっぱいにしろとか、何でも好きなものを言いつけて、中国から皇帝の娘を嫁にもらうために連れてこいと言えば、あいつらはそれをやらなきゃならない――しかも、次の日の朝日が昇る前にやらなきゃならないんだ。それだけじゃない。その宮殿を、お前が望む国中のどこへでも、ワルツを踊らせながら運ばなきゃならないんだ、わかるか。」

「ふーん」と俺は言った。「そんなふうに宮殿を無駄にする代わりに、自分たちで持っておかないなんて、あいつらは相当な間抜けだと思うぜ。それに――もし俺がそいつらの一人だったら、古いブリキのランプをこすられたくらいで、自分の仕事を放り出してそいつのところへ行く前に、地獄の果てまで行ってやるね。」

「何を言ってるんだ、ハック・フィン。こすられたら、行きたくなくても行かなきゃならないんだ。」

「なんだって! 俺が木みたいに高くて、教会みたいにでかいのに? わかったよ、それなら行くさ。でも、俺ならそいつを国で一番高い木に登らせてやるぜ。」

「ちぇっ、お前と話しても無駄だ、ハック・フィン。お前はどうも何もわかってないらしい――まったくのどアホだ。」

俺はこのことを二、三日考え抜いて、それから、本当にそんなことがあるのか試してみることにした。古いブリキのランプと鉄の指輪を手に入れて、森へ出て、インディアンみたいに汗をかくまでこすりにこすった。宮殿を建てて売るつもりだった。だが、無駄だった。ジーニーは誰も来なかった。だから俺は、あの話は全部、ただのトム・ソーヤーの嘘っぱちだと判断した。あいつはアラブ人や象のことを信じていたんだろうが、俺に言わせれば違う。あれはどこからどう見ても日曜学校だった。

第四章

さて、三、四ヶ月が過ぎて、今ではすっかり冬になっていた。俺はほとんど毎日学校へ行っていて、綴りと読み書きがほんの少しできるようになった。掛け算も六七三十五までは言えたが、たとえ永遠に生きても、それ以上進めるとは思えなかった。どのみち、算数なんてものには興味がない。

最初は学校が嫌いだったが、そのうち我慢できるようになった。ひどく疲れたときは学校をさぼると、次の日にお仕置きを食らうのがかえって気持ちよくて、元気が出た。だから学校へ行けば行くほど、楽になっていった。未亡人さんのやり方にもいくらか慣れてきて、それほどいらいらしなくなった。家で暮らし、ベッドで寝るのはたいていかなり窮屈だったが、寒くなる前は、時々こっそり抜け出して森で寝たので、それが俺には休息になった。古いやり方が一番好きだったが、新しいやり方も少しは好きになってきていた。未亡人さんは、俺はゆっくりだが確実に成長していて、とても満足のいく出来だと言った。俺のことを恥ずかしくないと言ってくれた。

ある朝、朝食のときにうっかり塩壺をひっくり返してしまった。俺はできるだけ早く塩をつかんで左肩越しに投げ、不運を避けようとしたが、ミス・ワトソンの方が一足早く、俺を制した。彼女は言う。「ハックルベリー、手をどけなさい。いつも散らかしてばかり!」未亡人さんが俺をかばってくれたが、それで不運が避けられるわけではないことは、よくわかっていた。俺は朝食の後、心配で震えながら外へ出て、不運がどこに、どんな形で降りかかってくるのだろうかと考えた。いくつかの種類の不運を避ける方法はあるが、これはその類ではなかった。だから俺は何もせず、ただしょんぼりとうろつきながら、警戒していた。

俺は前の庭へ下りていき、高い板塀を越えるための踏み段を登った。地面には一インチほどの新雪が積もっていて、誰かの足跡が見えた。石切り場の方からやってきて、しばらく踏み段の周りに立ち、それから庭の塀に沿って進んでいったようだった。あれほど周りをうろついていたのに、中に入ってこなかったのは奇妙だった。俺には理解できなかった。どうにも不思議だった。後を追ってみようかと思ったが、まず身をかがめて足跡をよく見ることにした。最初は何も気づかなかったが、次に気づいた。左のブーツのかかとに、悪魔除けのために、大きな釘で十字が作られていた。

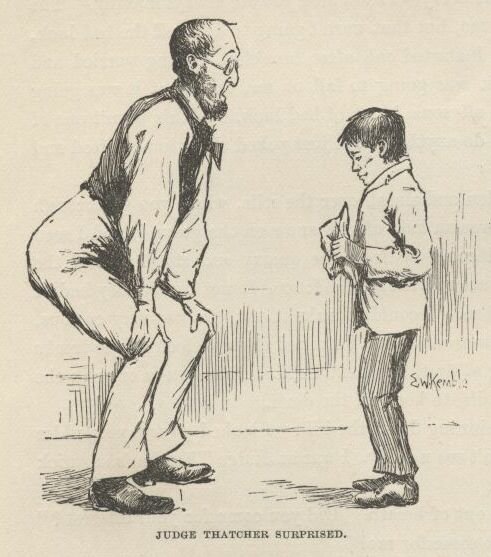

俺は一瞬で飛び起き、丘を駆け下りた。時々肩越しに振り返ったが、誰も見えなかった。俺はできるだけ早くサッチャー判事の家に着いた。彼は言った。

「おや、坊や、すっかり息が切れているじゃないか。利子を受け取りに来たのかね?」

「いいえ、旦那様」と俺は言った。「俺に何かあるんですか?」

「ああ、もちろんだとも。昨夜、半年分が入ったよ――百五十ドル以上だ。君にとっては大金だね。君の六千ドルと一緒に私が投資してあげた方がいい。君が持っていれば使ってしまうだろうからね。」

「いいえ、旦那様」と俺は言った。「使いたくありません。全然いらないんです――六千ドルも、何もかも。あなたに受け取ってほしいんです。あなたにあげたいんです――六千ドルも全部。」

彼は驚いたようだった。どうにも理解できない様子だった。彼は言った。

「いったい、どういうことかね、坊や?」

俺は言った。「それについては何も質問しないでください、お願いします。受け取ってくれますよね?」

彼は言った。

「うーむ、困ったな。何かあったのかね?」

「どうか受け取ってください」と俺は言った。「そして何も聞かないでください――そうすれば嘘をつかずに済みますから。」

彼はしばらく考え込んで、それから言った。

「ほう! わかったぞ。君は全財産を私に『売りたい』んだな――あげるのではなく。それが正しい考え方だ。」

それから彼は紙に何かを書き、それを読み返して言った。

「ほら、ここには『対価として』と書いてある。つまり、私が君からそれを買い、代金を支払ったということだ。ここに君への一ドルがある。さあ、ここに署名しなさい。」

だから俺は署名して、そこを去った。

ミス・ワトソンのところの黒人、ジムは、拳ほどもある毛玉を持っていた。それは牛の第四胃から取り出されたもので、彼はそれを使って魔法をかけた。彼はその中に霊が宿っていて、何でも知っていると言った。だから俺はその夜、彼のところへ行って、パップがまた戻ってきたことを告げた。雪の中に彼の足跡を見つけたからだ。俺が知りたかったのは、あいつが何をするつもりなのか、そしてここに留まるつもりなのかということだった。ジムは毛玉を取り出して、その上で何かを唱え、それから持ち上げて床に落とした。それはどすんと落ちて、一インチほどしか転がらなかった。ジムはもう一度、さらにもう一度試したが、同じようにしかならなかった。ジムは膝をついて、それに耳を当てて聞いた。だが無駄だった。話してくれない、と彼は言った。金がないと話してくれないことがあるそうだ。俺は、真鍮が銀の間から少し見えていて、どうせ通用しない、つるつるの偽物の二十五セント硬貨を持っていると言った。真鍮が見えなくても、あまりにつるつるで脂っこい感じがするから、すぐにばれてしまうのだ。(判事からもらった一ドルのことは言わないでおこうと思った。)ひどい金だが、毛玉なら受け取ってくれるかもしれない、違いがわからないかもしれないから、と言った。ジムはそれを嗅ぎ、噛み、こすって、毛玉に本物だと思わせるようにすると言った。生のジャガイモを二つに割って、その間に二十五セント硬貨を挟んで一晩おけば、翌朝には真鍮は見えなくなり、脂っこい感じもしなくなるから、町中の誰でも一瞬で受け取るだろう、毛玉ならなおさらだ、と。まあ、ジャガイモがそんなことをするのは前から知っていたが、忘れていた。

ジムは二十五セント硬貨を毛玉の下に置き、かがんで再び耳を澄ました。今度は毛玉は大丈夫だと言った。もし望むなら、俺の運勢を全部教えてくれるそうだ。俺は、続けてくれと言った。そこで毛玉はジムに話し、ジムはそれを俺に伝えた。彼は言う。

「あんたの親父さん、まだどうするか決めかねとるわ。どっかへ行こうかと思うときもあれば、またここにおろうかと思うときもある。一番ええのは、どっしり構えて、親父さんの好きにさしたることや。親父さんの周りには二人の天使が舞っとる。一人は白うてキラキラしとるし、もう一人は黒い。白い方が親父さんをしばらく正しい道に行かせようとすると、黒い方が割り込んできて、全部ぶち壊しにしてしまうんや。どっちが最後に親父さんを連れて行くか、まだ誰にもわからん。せやけど、あんたは大丈夫や。あんたの人生には、かなりの苦労と、かなりの喜びがあるやろう。ときには怪我をすることもあるし、ときには病気になることもある。せやけど、そのたびにまた元気になる。あんたの人生には二人の娘はんが飛んどる。一人は色が白うて、もう一人は色が黒い。一人は金持ちで、もう一人は貧乏や。あんたはまず貧乏な方と結婚して、そのうち金持ちの方と結婚するやろう。できるだけ水からは遠ざかって、危ない橋は渡らんことや。なんでかって、あんたは首を吊られる運命にあるって決まっとるからな。」

その夜、ろうそくに火をつけて自分の部屋へ上がると、そこにはパップ、あいつ自身が座っていた!

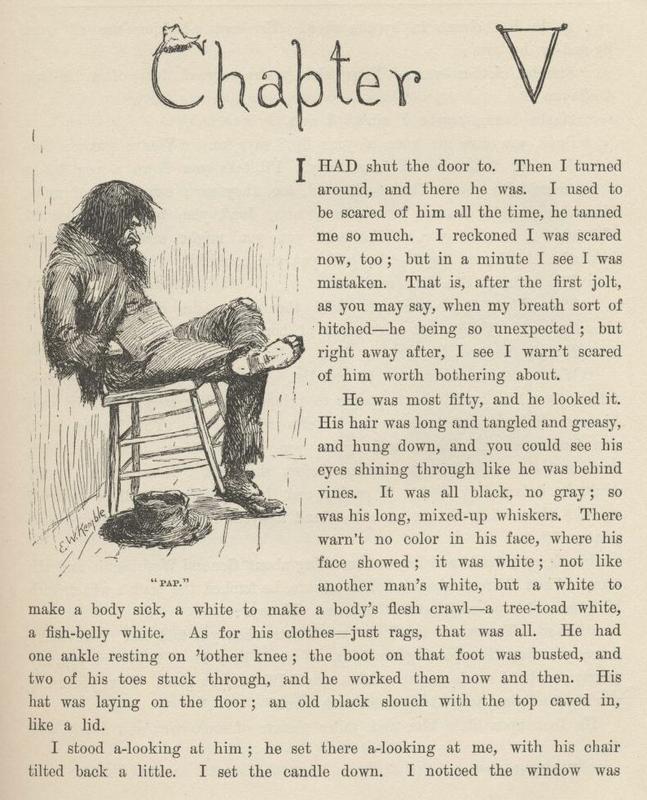

第五章

俺は戸を閉めていた。それから振り返ると、あいつがいた。いつもあいつが怖かった。あんまりひどくぶたれたからだ。今も怖いんだろうと思った。だが一分もすると、それが間違いだとわかった――つまり、最初の衝撃の後は、と言ってもいい。あまりに不意打ちで、息が詰まりそうになったが、その直後には、わざわざ気にするほどあいつを怖がってはいないとわかった。

あいつは五十近くで、見た目もそうだった。髪は長くて、もつれて、脂ぎっていて、垂れ下がっていた。その間から、まるで蔓の向こうにいるかのように、目が光っているのが見えた。髪は真っ黒で、白髪は一本もなかった。長くてごちゃごちゃした髭も同じだった。顔が見える部分には、色がなかった。真っ白だった。他の男の白さとは違う、気分が悪くなるような白さ、肌がぞわぞわするような白さ――ヒキガエルのような、魚の腹のような白さだった。服はと言えば――ただのぼろ切れ、それだけだった。片方の足首をもう片方の膝に乗せていた。その足のブーツは破れていて、二本の指が突き出ていて、それを時々動かしていた。帽子は床に置いてあった――蓋がへこんだような、古くて黒い、つば広の帽子だった。

俺は立ってあいつを見ていた。あいつは椅子を少し後ろに傾けて、そこに座って俺を見ていた。俺はろうそくを置いた。窓が開いているのに気づいた。物置小屋から登ってきたんだ。あいつは俺の全身をじろじろ見続けた。やがてこう言った。

「ぱりっとした服じゃねえか。ずいぶん偉くなったつもりなんだろう、ああ?」

「そうかもな、そうじゃないかもな」と俺は言った。

「口答えするんじゃねえ」とあいつは言った。「俺がいねえ間に、ずいぶんと飾り立てやがって。お前をひっぱたいて、その鼻っ柱をへし折ってやる。教育も受けたそうじゃねえか――読み書きができるってな。親父が読み書きできねえからって、自分が偉くなったとでも思ってんのか、ああ? その根性を叩き直してやる。誰がお前にそんな高尚な馬鹿げたことに手を出していいと言ったんだ、ええ? ――誰が許したんだ?」

「未亡人さんだ。彼女が言ったんだ。」

「未亡人さん、だと? ――で、誰がその未亡人さんに、自分に関係ねえことに口出ししていいと言ったんだ?」

「誰も言ってない。」

「よし、俺があいつにお節介の仕方を教えてやる。それからよく聞け――学校はやめろ、わかったか? 自分の親父を見下して、自分の方が偉いと見せびらかすような息子を育てる連中を、俺が懲らしめてやる。もう一度あの学校の周りをうろついてみろ、わかったな? お前の母親は死ぬ前に読めなかったし、書けもしなかった。家族の誰も、死ぬ前にできやしなかった。俺もできねえ。それなのに、てめえはこんなにふんぞり返りやがって。俺はそんな男じゃねえ――わかったか? おい、てめえの読むのを聞かせてみろ。」

俺は本を取り上げて、ワシントン将軍と戦争の話を読み始めた。半 分ほど読んだところで、あいつはその本を手でひっぱたき、家の向こう側へ叩き飛ばした。あいつは言った。

「本当だ。てめえはできるんだな。お前が言ったときは半信半疑だった。さあ、よく聞け。その気取った真似はやめろ。許さねえぞ。見ててやるからな、こ賢しいやつめ。もしあの学校のあたりでてめえを捕まえたら、ひどい目に遭わせてやる。そのうち宗教心まで持ちやがる。こんな息子は見たことがねえ。」

あいつは、何頭かの牛と少年の描かれた、青と黄色の小さな絵を取り上げて言った。

「これは何だ?」

「勉強をよくできたからって、もらったんだ。」

あいつはそれを引き裂いて言った。

「もっといいものをくれてやる――牛革の鞭をな。」

あいつはそこに座って一分ほどぶつぶつと唸り、それから言った。

「ずいぶんとまあ、いい匂いのする洒落者じゃねえか、ええ? ベッドに、寝具に、姿見に、床には絨毯まで敷いてやがる――だというのに、てめえの実の父親は皮なめし工場の豚と一緒に寝る羽目になってるってのによ。こんな息子は見たことがねえ。てめえのその気取った飾りっ気を、俺がひんむいてやるからな。まったく、お高くとまりやがって。金持ちになったそうじゃねえか。ええ? どういうこった?」

「嘘っぱちだよ――そういうことさ。」

「おい、こっちを見ろ――俺への口の利き方には気をつけな。もう我慢の限界なんだ――だから生意気な口を叩くんじゃねえぞ。町に来て二日になるが、てめえが金持ちになったって話しか耳にしねえ。川の下流でもその噂を聞いたんだ。だから来たのさ。明日、その金を俺によこせ――俺がもらう。」

「金なんて持ってないよ。」

「嘘つけ。サッチャー判事が持ってるはずだ。取り返してこい。俺が欲しいんだ。」

「金はないって言ってるだろ。サッチャー判事に聞いてみろよ。同じことを言うはずだ。」

「わかった。訊いてやる。それに、金を吐き出させてやるさ。でなきゃ、ただじゃおかねえ。おい、ポケットにはいくら入ってる? それをよこせ。」

「一ドルしかないよ。それに、これは――」

「何に使うかなんて関係ねえ――さっさと出しやがれ。」

パップは金を受け取ると、本物かどうか歯で噛んで確かめた。それから、町へウィスキーを買いに行くと言った。一日中、一滴も飲んでないと言うのだ。物置小屋から出ていったかと思うと、また頭を突っ込んできて、俺が気取った真似をして父親より偉そうな顔をしていると罵った。もう行っただろうと思った頃に、また戻ってきて頭を突っ込み、学校のことは忘れるなよ、もしやめなけりゃ待ち伏せしてぶん殴ってやると言い放った。

翌日、パップは酔っぱらってサッチャー判事のところへ行き、判事をどやしつけて金を渡させようとした。だが、うまくいかず、今度は法律の力で無理やり言うことを聞かせてやると息巻いた。

判事と未亡人は、俺をパップから引き離し、どちらかが後見人になれるよう、裁判所に訴え出た。しかし、担当になったのは赴任してきたばかりの新しい判事で、パップのことを知らなかった。だから、裁判所はできる限り家庭に干渉して家族を引き裂くべきではないと言った。父親から子供を取り上げるのは気が進まない、とも。そんなわけで、サッチャー判事と未亡人はこの件を諦めざるを得なかった。

これにはパップも上機嫌で、じっとしていられないほどだった。金を工面してこなければ、青黒い痣ができるまで牛革の鞭でぶってやると言った。俺はサッチャー判事から三ドル借りた。パップはその金を受け取ると、酔っぱらい、悪態をつき、わめき散らしながら町中を練り歩いた。ブリキの鍋を叩きながら真夜中近くまで騒ぎ続けたので、とうとう牢屋に入れられた。翌日、裁判にかけられ、さらに一週間、留置されることになった。だがパップは満足だと言った。息子の主人は自分であり、思い知らせてやると息巻いていた。

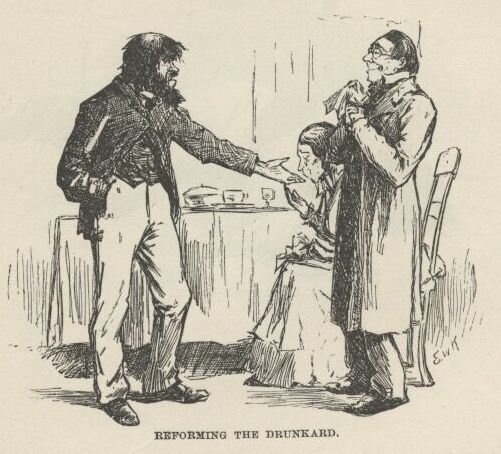

パップが釈放されると、新しい判事は彼をまともな人間に更生させると言った。そこでパップを自分の家に連れて行き、清潔で立派な服を着せ、家族と一緒に朝食、昼食、夕食を共にし、いわば、至れり尽くせりのもてなしをした。夕食後には、禁酒などについて語り聞かせた。するとパップは泣き出し、自分は馬鹿で、人生を無駄にしてきたと言った。しかし、これからは心を入れ替え、誰にも恥じない人間になるつもりで、判事には見下さずに助けてほしいと願った。判事はその言葉に抱きしめたいほど感動したと言った。それで判事は泣き、奥さんもまた泣いた。パップは、自分はこれまでずっと誤解されてきた人間なのだと言い、判事もそれを信じると言った。落ちぶれた人間に必要なのは同情だとパップは言い、判事もその通りだと言った。それで二人はまた泣いた。そして就寝の時間になると、パップは立ち上がって手を差し出し、こう言った。

「紳士淑女の皆さん、これを見てください。この手を取って、握ってください。これはかつて豚の手でありました。しかし、もはやそうではありませぬ。新しい人生を歩み始めた男の手であり、再び過去に戻るくらいなら死を選びます。この言葉を覚えておいてください――私が言ったことをお忘れなく。これは今や清らかな手なのです。さあ、握ってください――恐れなさるな。」

そこで皆、次から次へとその手を握り、涙を流した。判事の奥さんはその手にキスまでした。それからパップは誓約書に署名――つまり、自分の印をつけた。判事は、記録に残る限り最も神聖な瞬間だ、とか何とか言った。そして皆はパップを客間として使っている美しい部屋に案内し、寝かしつけた。ところが夜中、パップは猛烈な喉の渇きを覚え、ポーチの屋根によじ登ると、支柱を滑り降り、新しい上着を四十ロッド・ウィスキー[訳注:安物の強いウィスキー]一瓶と交換した。そして再びよじ登って部屋に戻り、愉快なひとときを過ごした。夜明け近く、彼は再び這い出し、へべれけに酔っぱらったままポーチから転げ落ちて左腕を二箇所骨折し、日の出後に誰かに発見された時には凍死寸前だった。人々がその客間を覗きに行った時には、中を航海するにはまず水深を測らねばならぬ有様だったという。

判事はすっかり意気消沈していた。彼は、ショットガンでも使えばパップを更生させられるかもしれんが、それ以外に方法は思いつかん、と言ったそうだ。

第六章

さて、ほどなくしてパップは元気を取り戻し、動き回るようになった。そして今度は、あの金を手に入れるためにサッチャー判事を法廷に訴え、さらには学校をやめない俺にもちょっかいを出し始めた。二、三度捕まってひどく殴られたが、俺はそれでも学校に通い続けた。たいていは、うまくパップをかわしたり、逃げ切ったりした。以前はそれほど学校に行きたくもなかったが、今はパップへの当てつけに行ってやろうと思った。裁判は遅々として進まなかった――まるで永遠に始まりそうもないように思えた。だから、牛革の鞭でぶたれるのを避けるため、俺は時々、判事から二、三ドル借りてパップに渡していた。パップは金を手に入れるたびに酔っぱらい、酔っぱらうたびに町で大騒ぎを起こし、大騒ぎを起こすたびに牢屋に入れられた。彼にはおあつらえ向きだった――こういう生き方が性に合っているのだ。

パップは未亡人の家にもあまりに頻繁にうろつくようになったので、とうとう彼女は、このあたりをうろつくのをやめないと面倒なことになるわよ、と告げた。さて、パップが怒らなかったと思うかい? 誰がハック・フィンの主人様か、思い知らせてやると言った。そしてある春の日、俺を待ち伏せして捕まえ、小舟で川を三マイルほど上り、イリノイ側の岸に渡った。そこは森が深く、家一軒なく、森が鬱蒼と茂っていて、場所を知らなければ見つけられないような場所に古い丸太小屋が一軒あるだけだった。

パップは俺を片時も離さず、逃げ出す機会はまったくなかった。俺たちはその古い小屋で暮らし、夜になるといつもパップはドアに鍵をかけ、鍵を自分の頭の下に置いて寝た。彼は盗んできたと思われる銃を持っていて、俺たちは魚を釣ったり狩りをしたりして食いつないでいた。時々、パップは俺を小屋に閉じ込め、三マイル離れた渡し場にある店まで行き、魚や獲物をウィスキーと交換して持ち帰った。そして酔っぱらっては上機嫌になり、俺をぶった。そのうち、未亡人は俺の居場所を突き止め、俺を取り戻そうと男を一人よこした。しかし、パップは銃でそいつを追い払った。それから間もなく、俺はそこでの暮らしに慣れ、気に入るようになっていた――牛革の鞭でぶたれるのを除けば。

一日中、のんびりと快適に過ごし、煙草を吸い、魚を釣り、本もなければ勉強もない。怠惰で陽気な暮らしだった。二ヶ月かそこら経つうちに、俺の服はぼろぼろの泥だらけになった。未亡人の家での暮らしがあれほど好きだったのが、どうしてなのか分からなくなった。あそこでは体を洗い、皿で食事をし、髪をとかし、決まった時間に寝起きし、四六時中本に悩まされ、いつもミス・ワトソンにガミガミ言われなければならなかった。もう二度と戻りたくなかった。未亡人が嫌うので悪態をつくのはやめていたが、パップは何も言わないので、また口にするようになった。森の中での暮らしは、総じてかなりいいものだった。

しかし、そのうちパップがヒッコリーの鞭をあまりに手軽に使うようになったので、俺は耐えられなくなった。体中がみみず腫れだらけになった。それに、パップは出かけては俺を閉じ込めることが多くなった。一度など、三日間も閉じ込められたままだった。ひどく心細かった。パップは溺れ死んで、俺はもう二度と外に出られないんだと思った。怖かった。何とかしてここから抜け出す方法を見つけようと決心した。これまで何度もこの小屋から出ようと試みたが、方法が見つからなかった。犬が通り抜けられるほど大きな窓すらないのだ。煙突を登ることもできなかった。狭すぎる。ドアは厚く、頑丈な樫の厚板でできていた。パップは出かける時、ナイフなどを小屋に残さないようにかなり気をつけていた。俺はその場所を百回くらいは探したと思う。まあ、ほとんどいつもそうしていた。それが唯一の時間の潰し方だったからだ。しかし、今回はとうとう何かを見つけた。取っ手のない、古びて錆びついた木挽き鋸だ。それは垂木と屋根の下見板の間に挟まっていた。俺はそれに油を塗り、作業に取りかかった。小屋の奥のテーブルの後ろには、隙間風が吹き込んで蝋燭の火を消さないように、古い馬用の毛布が丸太に釘で打ち付けられていた。俺はテーブルの下にもぐり込み、毛布をめくり上げ、一番下の太い丸太を、俺が通り抜けられるくらいに切り抜く作業を始めた。それはかなり時間のかかる仕事だったが、終わりが見えてきた頃、森の中でパップの銃声が聞こえた。俺は作業の痕跡を片付け、毛布を下ろし、鋸を隠した。ほどなくしてパップが入ってきた。

パップは機嫌が悪かった――つまり、いつもの彼らしかった。町へ行ってきたが、何もかもうまくいかないと言った。弁護士は、裁判が始まれば訴訟に勝って金を手に入れられるだろうと言ったそうだ。だが、裁判を長引かせる方法はいくらでもあり、サッチャー判事はそのやり方をよく知っている、とも。それに、人々は俺をパップから引き離して未亡人を後見人にするための別の裁判が開かれるだろうと噂しており、今度こそは未亡人側が勝つだろうと見ているそうだ。これにはかなり動揺した。もう未亡人の家に戻って、窮屈で、連中の言うところの「文明的」な暮らしをするのはごめんだったからだ。それからパップは悪態をつき始め、思いつく限りのありとあらゆる物や人々を罵り、そして誰一人罵り忘れていないことを確かめるかのように、もう一度全員を罵った。その後、仕上げとばかりに、一般的な悪態をあたり構わずまき散らした。その中には名前も知らない人々も大勢含まれており、彼らの番になると「どこの誰それ」と呼び、そのまま悪態をつき続けた。

パップは、未亡人が俺を手に入れるところを見てみたいものだと言った。見張っていて、もし連中がそんな真似をしようものなら、六、七マイル離れた場所に俺を隠してやると言った。そこなら、連中がくたばるまで探したって見つけられやしないだろう、と。それを聞いてまた不安になったが、ほんの一瞬だった。パップにそんな機会が訪れるまで、俺がここにいるはずがないと思ったからだ。

パップは俺に、小舟に行って買ってきたものを運ぶように言いつけた。五十ポンド入りのトウモロコシ粉の袋、ベーコンの塊、弾薬、四ガロン入りのウィスキーの瓶、そして詰め物用の古い本一冊と新聞二部、それに麻屑が少しあった。俺は荷物を一つ運び上げ、戻ってきて小舟の舳先に腰を下ろして休んだ。すべてを考え直し、逃げ出す時には銃と釣り糸をいくつか持って森に入ろうと思った。一箇所にとどまらず、主に夜間に国中を歩き回り、狩りや釣りをして生き延び、パップも未亡人も二度と俺を見つけられないほど遠くへ行こうと考えた。パップが十分に酔っぱらったら、今夜のうちに鋸で穴を開けて出て行こうと決めた。きっとそうなるだろう。その考えに夢中になって、どれくらいそこにいたか気づかなかった。パップが怒鳴りつけ、俺が眠っているのか溺れているのかと尋ねるまで。

俺はすべての荷物を小屋に運び終え、あたりは暗くなっていた。俺が夕食の準備をしている間、パップは一、二口ぐいっと飲み、いくらか気分がほぐれたのか、またいつもの調子でまくし立て始めた。彼は町で酔っぱらい、一晩中側溝で寝ていたので、その姿は見るも無残だった。まるでアダムかと思うほど、全身泥だらけだった。酒が回り始めると、彼はほとんどいつも政府の悪口を言い始める。今回もこう言った。

「これが政府様かよ! おい、見てみろ、どんなもんか。法律ってやつは、男が手間暇かけて、心配して、金かけて育て上げた息子を、その男自身から取り上げようと待ち構えてやがる。ああ、やっと息子が育って、働き始めて、親を楽させてやろうって時に、法律がしゃしゃり出てきてそいつを奪い去るんだ。それを政府様だとよ! それだけじゃねえ。法律はあのサッチャー判事の肩を持って、俺が自分の財産に手を出せねえようにしやがる。法律がやることはこうだ。六千ドル以上の財産を持つ男を、こんな古ぼけた罠みてえな小屋に押し込んで、豚にだって似合わねえような服を着てうろつかせやがる。それを政府様だとよ! こんな政府じゃ、男は自分の権利も主張できねえ。時々、もうきっぱりこの国を出てってやろうかって、本気で思うぜ。ああ、言ってやったとも。サッチャーの野郎に面と向かってな。大勢が聞いてたから、俺が何言ったか知ってるはずだ。言ってやったんだ、二束三文でこんな国とはおさらばして、二度と近づくもんか、ってな。一言一句この通りだ。俺は言った、俺の帽子を見ろ――これを帽子と呼べるならだが――てっぺんはめくれ上がり、残りは顎の下まで垂れ下がって、もはやまともな帽子じゃねえ、まるで俺の頭が煙突の継ぎ目に突っ込まれてるみてえだ、ってな。これを見ろ、って言ってやったんだ。俺がこんな帽子を被るなんて――権利さえ取り戻せりゃ、この町一番の金持ちだっていうのによ。」

「ああ、そうさ、こいつは素晴らしい政府様だ、素晴らしいね。おい、これを見ろ。オハイオから来た自由黒人がいやがった――ムラートで、ほとんど白人みてえに肌が白いんだ。見たこともねえような真っ白なシャツを着て、ピカピカの帽子を被ってやがった。この町の誰一人として、あいつみてえな上等な服は持ってねえ。それに金の懐中時計と鎖、銀の頭の杖まで持ってやがった――州一番の、いまいましい白髪頭の大金持ち気取りだ。それでどう思う? あいつは大学の教授で、あらゆる国の言葉を話せて、何でも知ってるって言うんだ。だが、最悪なのはそれじゃねえ。故郷じゃ選挙で投票できるって言うんだ。それで俺はぶち切れた。この国はどうなっちまうんだ、って思ったね。その日は選挙日で、酔っぱらいすぎてなけりゃ俺も投票に行くところだった。だが、この国にはあの黒んぼに投票させる州があるって聞かされて、やめたんだ。もう二度と投票なんかするか、って言ってやった。一言一句この通りだ。みんなが聞いてた。この国がどうなろうと知ったこっちゃねえ――俺は生きている限り、二度と投票なんかするか。それに、あの黒んぼのふてぶてしい態度ときたら――俺が突き飛ばして道からどかさなきゃ、道を譲ろうともしなかったんだぜ。俺は人々に言ってやったんだ、なんでこの黒んぼを競売にかけて売っぱらわねえんだ? ――それが知りたい、ってな。連中が何て言ったと思う? なんでも、州に六ヶ月滞在しなきゃ売れないんだとよ。あいつはまだそこまで長くはいなかった。どうだ、これが見本だ。自由黒人を、州に六ヶ月いるまで売ることもできねえような政府を、政府様と呼んでやがる。政府を名乗り、政府のふりをし、政府だと思い込んでいる政府が、うろつき回る、泥棒根性の、いまいましい、白いシャツを着た自由黒人を捕まえるのに、丸々六ヶ月もじっと待ってなきゃならねえんだ、そして――」

パップはまくし立て続けていたので、自分のふらつく足がどこへ向かっているのか気づいていなかった。そして、塩漬け豚肉の入った桶に頭からつんのめり、両方の脛をすりむいた。彼の演説の残りは、すべて最も過激な言葉遣いになった――主に黒んぼと政府に向けられたが、時々、桶にも悪態をついていた。彼は小屋の中を、片足で、次にもう片方の足で、かなりの間飛び跳ね回り、片方の脛を、次にもう片方の脛を押さえていた。そしてとうとう、突然左足を振り上げ、桶にけたたましい蹴りを食らわせた。しかし、それは賢明な判断ではなかった。そのブーツは、つま先の二本が先端から飛び出していたからだ。今度は、聞く者の髪が逆立つほどの叫び声を上げ、地面に倒れ込み、転げ回りながら足の指を押さえた。その時の悪態は、彼がこれまでにしたどんなものよりもひどかった。後で彼自身がそう言っていた。彼は全盛期のソーベリー・ヘイガンじいさんの悪態を聞いたことがあるが、それをも上回っていたと言った。だが、それは少し大げさに言っているだけかもしれない。

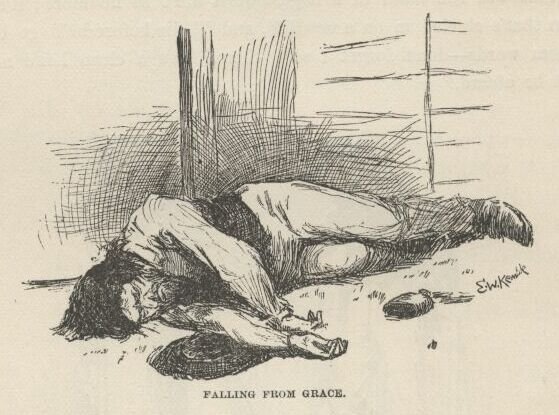

夕食後、パップはウィスキーの瓶を手に取り、これだけあれば二回酔っぱらって、一回は禁断症状[訳注:アルコール中毒による幻覚症状]が起こせるな、と言った。それが彼のいつもの口癖だった。一時間もすれば泥酔するだろうと俺は踏んだ。そうなったら鍵を盗むか、鋸で自分を切り出すか、どちらかだ。彼は飲み続け、やがて毛布の上に倒れ込んだ。しかし、運は俺に味方しなかった。彼はぐっすり眠り込まず、落ち着かない様子だった。長い間、うめき、もだえ、あちこちに体を打ちつけていた。とうとう俺は眠くて、どんなに頑張っても目を開けていられなくなり、気づかないうちにぐっすり眠ってしまった。蝋燭は燃えたままだった。

どれくらい眠っていたのか分からないが、突然、ものすごい悲鳴が聞こえて飛び起きた。そこには、血走った目をしたパップが、あちこち飛び跳ねながら蛇がいると叫んでいた。蛇が足に這い上がってくると言うのだ。そして飛び上がって悲鳴を上げ、一匹に頬を噛まれたと言った――だが、俺には蛇など一匹も見えなかった。彼は小屋の中をぐるぐると走り回り、「取っ払ってくれ! 取っ払ってくれ! 首を噛まれてるんだ!」と叫んでいた。あんなに狂気に満ちた目をした人間は見たことがない。やがて彼は疲れ果て、ぜいぜい言いながら倒れ込んだ。それから、ものすごい速さでごろごろと転げ回り、あたり構わず物を蹴飛ばし、空中に向かって手を伸ばして掴みかかり、悪魔に取り憑かれたと叫んでいた。そのうち力尽きて、しばらくじっと横たわり、うめいていた。それからさらに静かになり、物音ひとつ立てなくなった。森の奥からフクロウやオオカミの声が聞こえ、恐ろしいほど静かだった。彼は隅の方で横たわっていた。やがて、体を半分起こし、頭をかしげて耳を澄ませた。そして、とても低い声で言った。

「ザッ――ザッ――ザッ、死人だ。ザッ――ザッ――ザッ、俺を迎えに来やがった。だが俺は行かねえぞ。おお、ここにいやがる! 触るな――やめろ! 手を離せ――冷たいじゃねえか。放せ。ああ、哀れな悪魔を放っておいてくれ!」

それから彼は四つん這いになり、放っておいてくれと懇願しながら這い去り、毛布にくるまって古い松材のテーブルの下にもぐり込み、なおも懇願し続けた。そして泣き始めた。毛布越しに彼の声が聞こえた。

やがて彼は転がり出て、血走った目で飛び上がった。そして俺を見ると、襲いかかってきた。彼は飛び出しナイフを手に、「死の天使」と俺を呼び、殺してやると言いながら、小屋の中をぐるぐると追いかけ回した。そうすればもう俺は彼を迎えに来られない、と。俺は懇願し、自分はただのハックだと伝えた。しかし、彼は甲高い笑い声をあげ、怒鳴り、悪態をつき、俺を追いかけ続けた。一度、俺が急に方向転換して彼の下をくぐり抜けた時、彼は手を伸ばして俺の肩の間のジャケットを掴んだ。もうだめだと思った。しかし、稲妻のように素早くジャケットから抜け出し、命拾いした。やがて彼は疲れ果て、ドアに背中をもたれて倒れ込み、少し休んだら殺してやると言った。彼はナイフを体の下に置き、眠って力をつけ、そしたらどっちが上か思い知らせてやると言った。

そして彼はすぐにうとうとし始めた。俺は古い底の抜けた椅子を持ってきて、できるだけ音を立てないようにそっと登り、銃を下ろした。装填されているか確かめるために槊杖を滑り込ませ、それからカブの樽の上に銃を置き、パップの方に向けた。そしてその背後に座り、彼が動き出すのを待った。時間はなんとゆっくりと、静かに過ぎていったことか。

第七章

「起きろ! 何してるんだ?」

俺は目を開け、自分がどこにいるのか確かめようとあたりを見回した。日はすでに昇っており、俺はぐっすり眠っていた。パップが不機嫌で気分が悪そうな顔をして、俺を見下ろしていた。彼は言った。

「この銃で何をしてる?」

彼は自分が何をしていたか何も覚えていないようだったので、俺はこう言った。

「誰かが入ってこようとしたから、待ち伏せしてたんだ。」

「なぜ俺を起こさなかった?」

「いや、起こそうとしたんだけど、だめだったんだ。びくともしなかったよ。」

「まあ、いいだろう。一日中そこでぐずぐず喋ってないで、外に出て朝飯のために魚が仕掛けにかかってるか見てこい。俺もすぐに行く。」

彼がドアの鍵を開けたので、俺は川岸の方へ急いだ。木の枝切れなどがいくつか浮かんで下流に流れていくのが見え、木の皮もちらほらあったので、川が増水し始めたことが分かった。町にいれば、今頃は最高の時を過ごしているだろうと思った。六月の増水は、いつも俺にとって幸運だった。増水が始まるとすぐに、薪が流れてきたり、筏の切れ端が――時には十数本の丸太がまとまって――流れてきたりするからだ。それを捕まえて、薪屋や製材所に売ればいいだけなのだ。

俺は片目でパップを、もう片方の目で増水が何か運んでこないかを見ながら、岸辺を歩いて行った。すると、突然カヌーが流れてきた。アヒルのように軽やかに水面を滑る、十三、四フィートほどの、実に美しいカヌーだった。俺はカエルみたいに岸から頭から飛び込み、服を着たままカヌーに向かって泳ぎだした。きっと誰かが中に寝そべっているだろうと思った。人々はよくそうやって人をからかうからだ。小舟でほとんど近づいたところで、ひょっこり起き上がって笑うのだ。しかし、今回はそうではなかった。間違いなく流れてきたカヌーで、俺は乗り込んで岸まで漕いだ。これを見たら、親父も喜ぶだろう、十ドルはする代物だ、と思った。しかし、岸に着いてもまだパップの姿は見えなかった。蔓や柳で覆われた溝のような小さな入り江にカヌーを引き入れていると、別の考えが浮かんだ。これをうまく隠しておいて、逃げ出す時に森へ行く代わりに、川を五十マイルほど下ってどこかに腰を落ち着けよう。そうすれば、歩いて旅するような辛い思いをしなくてすむ。

そこは小屋からかなり近かったので、いつでも親父が来るんじゃないかと思った。しかし、カヌーを隠し終え、柳の茂みから外を覗くと、親父は少し先の小道で、銃で鳥を狙っているところだった。だから、何も見ていなかった。

彼がやって来た時、俺は「延縄」を上げるのに懸命になっていた。彼は俺がのろまだと少し罵ったが、川に落ちたからこんなに時間がかかったんだと説明した。俺が濡れているのを見れば、あれこれ質問してくるだろうと分かっていたからだ。仕掛けからはナマズが五匹釣れ、俺たちは家に戻った。

二人とも疲れ果てていたので、朝食後に一眠りしている間、俺は考え始めた。もしパップと未亡人が俺を追跡するのを諦めさせる方法を見つけられれば、俺がいなくなったことに気づかれる前に十分に遠くへ逃げられるという運任せよりも確実だろう。何しろ、何が起こるか分からない。しばらくは良い方法が思いつかなかったが、やがてパップが水をもう一杯飲むために少し起き上がって、こう言った。

「今度、誰かがこのあたりをうろついていたら、俺を起こせ、いいか? あの男はろくな目的でここに来たんじゃねえ。俺なら撃ち殺してやっただろう。次からは俺を起こせ、いいな?」

それから彼はまた倒れて眠りについた。しかし、彼の言ったことが、俺がまさに求めていたアイデアを与えてくれた。俺は独り言を言った。これで、誰も俺を追おうとは思わないようにできるぞ。

十二時ごろ、俺たちは起きて岸辺を歩いた。川はかなり速く増水しており、たくさんの流木が流れていった。やがて、筏の一部が流れてきた――九本の丸太がしっかりと結びつけられている。俺たちは小舟で出て、それを岸まで引いてきた。それから昼食をとった。パップ以外の誰かなら、もっと獲物を捕まえるために一日中待っただろう。しかし、それはパップのやり方ではなかった。九本の丸太で一度には十分だった。彼はすぐに町へ行って売らなければならなかった。そこで彼は俺を閉じ込め、小舟に乗り、三時半ごろに筏を曳いて出発した。その夜は戻ってこないだろうと俺は踏んだ。彼が十分遠くまで行ったと思われるまで待ち、それから鋸を取り出し、再びあの丸太の作業に取りかかった。彼が川の向こう岸に着く前に、俺は穴から抜け出していた。彼と彼の筏は、はるか彼方の水面で、ただの点にしか見えなかった。

俺はトウモロコシ粉の袋を取り、カヌーを隠した場所まで運び、蔓や枝を押し分けて中に入れた。次にベーコンの塊も同じようにした。それからウィスキーの瓶も。そこにあったコーヒーと砂糖をすべて、弾薬もすべて持っていった。詰め物も、バケツとひょうたんも持っていった。ひしゃくとブリキのカップ、古い鋸と毛布二枚、フライパンとコーヒーポットも持っていった。釣り糸、マッチ、その他、一セントでも価値のあるものはすべて持っていった。その場所を空っぽにした。斧が欲しかったが、薪置き場にある一本しかなく、それを残しておく理由は分かっていた。銃を取り出し、これで準備は完了だ。

穴から這い出し、たくさんのものを引きずり出したので、地面はかなり踏み荒らされていた。そこで、外からできるだけうまくそれを直し、その場所に土をまいて、滑らかになった部分と鋸屑を覆い隠した。それから、丸太の切れ端を元の場所にはめ込み、その下に石を二つ、横に一つ置いて固定した。その場所は曲がっていたので、地面に完全には着いていなかったからだ。四、五フィート離れて立っていて、それが鋸で切られたものだと知らなければ、決して気づかないだろう。それに、ここは小屋の裏手で、誰かがうろつき回る可能性は低かった。

カヌーまではずっと草地だったので、足跡は残らなかった。確かめるためにあたりを歩いてみた。岸辺に立ち、川を見渡した。すべて安全だ。そこで銃を取り、森の中へ少し入って鳥を探していると、野生の豚を見つけた。このあたりの低地では、大草原の農場から逃げ出した豚はすぐに野生化するのだ。俺はこの一匹を撃ち、キャンプに持ち帰った。

俺は斧を取り、ドアを打ち破った。かなり打ちつけ、切り刻んだ。豚を中に運び込み、テーブルの近くまで引きずっていき、斧で喉を切り裂き、血を流させるために地面に横たえた。地面と言ったのは、そこが本当に地面だったからだ――固く踏み固められ、板は敷かれていなかった。さて、次に古い袋を取り、引きずれるだけの大きな石をたくさん詰め込んだ。そして豚のいた場所から始め、ドアを通り、森を抜けて川まで引きずっていき、中に投げ込んだ。それは沈んで見えなくなった。地面には何かが引きずられた跡がはっきりと見て取れた。トム・ソーヤーがここにいたらなあ、と思った。彼ならこういう仕事に興味を持ち、凝った演出を加えてくれるだろう。トム・ソーヤーほど、こういうことで腕を振るえる奴はいない。

さて、最後に俺は自分の髪を少し抜き、斧に血をたっぷりとつけ、裏側に貼り付け、斧を隅に放り投げた。それから豚を抱え上げ、ジャケットで胸に抱きかかえ(血が滴らないように)、家からかなり下流まで行ってから川に投げ込んだ。ここで、もう一つ思いついた。そこで、カヌーからトウモロコシ粉の袋と古い鋸を取り出し、家まで運んだ。袋を元あった場所まで運び、鋸で底に穴を開けた。その場所にはナイフもフォークもなかったからだ――パップは料理に関して、すべて飛び出しナイフ一本で済ませていた。それから、袋を家の東側にある草地と柳の茂みを抜けて百ヤードほど運び、幅五マイルでイグサでいっぱいの浅い湖まで行った――季節によってはカモもたくさんいると言っていい。その湖の反対側からは、ぬかるみか小川が流れ出ており、何マイルも続いていた。どこへ行くのかは知らないが、川には通じていなかった。トウモロコシ粉がこぼれ落ち、湖まで細い跡を作った。偶然そうなったように見せるため、パップの砥石もそこに落としておいた。それから、もう漏れないように、トウモロコシ粉の袋の裂け目を紐で縛り、それと鋸を再びカヌーに運んだ。

あたりはもう暗くなっていた。そこで俺はカヌーを川岸に垂れ下がっている柳の下に流し、月が昇るのを待った。柳にカヌーをしっかりと結びつけ、それから一口食べ物を口にし、やがてカヌーに横になってパイプを吸いながら計画を練った。俺は独り言を言った。連中は石の詰まった袋の跡を追って岸まで来て、それから俺を探して川を浚うだろう。そして、トウモロコシ粉の跡を追って湖まで行き、俺を殺して物を盗んだ強盗を見つけるために、そこから流れ出る小川を下って探し回るだろう。川では俺の死体以外は何も探さないはずだ。それもすぐに飽きて、もう俺のことは気にしなくなるだろう。よし、これで好きな場所に泊まれる。ジャクソン島で十分だ。あの島はよく知っているし、誰も来やしない。それに、夜になれば町まで漕いで行って、こっそり忍び込んで欲しいものを手に入れられる。ジャクソン島こそがその場所だ。

俺はかなり疲れていて、気づいた時には眠っていた。目が覚めた時、一瞬どこにいるのか分からなかった。起き上がってあたりを見回すと、少し怖かった。それから思い出した。川は何マイルも向こうまで広がっているように見えた。月がとても明るかったので、岸から数百ヤード離れた場所を、黒く静かに滑っていく流木を数えることさえできそうだった。すべてが死んだように静かで、夜も更けているように見え、そして夜更けの匂いがした。俺が言いたいこと、分かるだろうか――それを表現する言葉を知らない。

俺は大きくあくびをして伸びをし、ちょうど綱を解いて出発しようとした時、水の向こうから音が聞こえた。耳を澄ました。やがて、それが何なのか分かった。静かな夜に、オールがオール受けでこすれる時に聞こえる、あの鈍い、規則的な音だった。柳の枝の間から覗くと、そこにあった――小舟が、はるか水の向こうに。何人乗っているかは分からなかった。それはどんどん近づいてきて、俺の真横に来た時、一人しか乗っていないのが見えた。パップかもしれない、と思ったが、彼が来るとは思っていなかった。彼は流れに乗って俺より下流へ行き、やがて流れの緩やかな場所で岸辺に近づいてきた。そして、俺が銃を伸ばせば触れるほど近くを通り過ぎていった。ああ、間違いなくパップだった――それに、オールの漕ぎ方からして、しらふだった。

俺は時間を無駄にしなかった。次の瞬間には、岸辺の影に隠れて、静かに、しかし素早く下流へと進んでいた。二マイル半ほど進み、それから川の中央に向かって四分の一マイルかそこら漕ぎ出した。もうすぐ渡し場を通り過ぎることになるので、人々に見つかって声をかけられるかもしれないからだ。流木の間に紛れ込み、カヌーの底に横になって、流れに任せた。

俺はそこに横たわり、ゆっくり休み、パイプで一服しながら、空を見上げていた。雲一つなかった。月明かりの下、仰向けに寝転がると、空がものすごく深く見えるもんだな。今まで知らなかった。それに、こんな夜は水の上だと、ずいぶん遠くの音まで聞こえるもんだ! 渡し場で人々が話しているのが聞こえた。彼らが何を言っているかも聞こえた――一言一句すべてだ。一人の男が、もうすぐ昼が長くて夜が短い季節になるな、と言っていた。もう一人の男は、今夜はその短い夜の一つじゃなさそうだ、と言って、それから二人は笑った。彼はもう一度同じことを言い、二人はまた笑った。それから彼らは別の仲間を起こしてその話をし、笑ったが、その男は笑わなかった。彼は何か威勢のいいことを吐き捨て、放っておいてくれと言った。最初の男は、これをうちの女房に話してやろう、きっと面白いと思うだろう、と言った。しかし、彼は、自分がこれまで言ってきたことの中には、これに比べれば何でもないこともある、と言った。一人の男が、もうすぐ三時だ、夜明けがあと一週間も待たせないでくれるといいが、と言うのが聞こえた。その後、話声はどんどん遠ざかっていき、もう言葉は聞き取れなくなった。しかし、ぶつぶつ言う声は聞こえ、時々笑い声も聞こえたが、それはずいぶん遠くから聞こえてくるようだった。

俺はもう渡し場のはるか下流にいた。起き上がると、そこにはジャクソン島があった。下流に二マイル半ほどのところに、木々が鬱蒼と茂り、川の中央にそびえ立っていた。灯りのない蒸気船のように、大きく、黒く、どっしりとしていた。島の先端にある砂州の気配はなかった――今はすべて水面下だった。

そこに着くのに時間はかからなかった。流れがとても速かったので、島の先端を猛スピードで通り過ぎ、それから流れの淀んだところに入り、イリノイ側の岸に上陸した。俺は知っていた岸の深い窪みにカヌーを乗り入れた。中に入るには柳の枝をかき分けなければならなかった。そしてしっかりと結びつけてしまえば、外からカヌーを見ることは誰にもできなかった。

俺は上がって、島の先端にある丸太に腰を下ろし、大きな川と黒い流木、そして三マイル離れた町を眺めた。そこには三つか四つの灯りが瞬いていた。巨大な材木筏が、一マイルほど上流を、真ん中にランタンを灯して下ってくるところだった。俺はそれがゆっくりと下ってくるのを見ていた。そして、俺が立っている場所のほとんど真横に来た時、「船尾のオール、そこだ! 船首を右舷に向けろ!」と男が言うのが聞こえた。その声は、まるで男が隣にいるかのように、はっきりと聞こえた。

空が少し白んできた。そこで俺は森の中に入り、朝食前に一眠りすることにした。

第八章

目が覚めた時には太陽がずいぶん高く昇っていたので、八時過ぎだろうと思った。俺は草むらの涼しい日陰に横たわり、物思いにふけりながら、すっかり休まり、むしろ快適で満足な気分だった。一、二箇所、穴から太陽が見えたが、ほとんどは大きな木々に囲まれ、その中は薄暗かった。地面には、葉っぱの間から光が差し込んでまだら模様ができており、そのまだら模様が少し揺れ動いていたので、上の方ではそよ風が吹いていることが分かった。二匹のリスが枝に座って、とても親しげに俺に話しかけてきた。

俺はひどく怠惰で快適な気分だった――起きて朝食を作る気にもならなかった。さて、またうとうとし始めた時、川の上流の方で「ドーン!」という深い音が聞こえたような気がした。俺は体を起こし、肘をついて耳を澄ました。やがて、またその音が聞こえた。俺は飛び起き、葉っぱの隙間から外を覗くと、はるか上流――渡し場の真横あたり――の水面に一団の煙が漂っているのが見えた。そして、人々でいっぱいの渡し船が流れに乗って下ってくるところだった。これで何が起こっているのか分かった。「ドーン!」渡し船の側面から白い煙が噴き出すのが見えた。連中は水面に向かって大砲をぶっ放していた。その衝撃で俺の死体を浮かび上がらせようってわけだ。

俺はかなり腹が減っていたが、火を起こすわけにはいかなかった。煙を見られるかもしれないからだ。そこで俺はそこに座って、大砲の煙を眺め、その音を聞いていた。そのあたりの川幅は一マイルあり、夏の朝はいつもきれいだ――だから、何か食うもんさえありゃ、連中が俺の亡骸を探してるのを眺めてるのも、なかなか悪くない気分だった。さて、その時、ふと思いついた。連中はいつもパンの塊に水銀を入れて流す。そうすると、必ず溺死体のもとへまっすぐ行って止まるからだ。だから、俺は言った。見張っていて、もし俺を追って流れてくるパンがあれば、相手になってやろう、と。運試しに、島のイリノイ側の岸辺に移ってみた。そしてがっかりはしなかった。大きな二つ繋がりのパンが流れてきて、長い棒でほとんど手に入れかけたが、足を滑らせて、パンはさらに遠くへ流れていってしまった。もちろん、俺は流れが一番岸に近づく場所にいた――それくらいは知っていた。しかし、やがてまた別のが流れてきて、今度はうまくいった。俺は栓を抜き、少量の水銀を振り出し、歯を立てた。それは「パン屋のパン」だった――上流階級の人々が食べるやつだ。安物のコーンブレッドなんかじゃない。

俺は葉っぱの間に良い場所を見つけ、丸太に座ってパンをむしゃむしゃ食べながら、渡し船を眺めていた。とても満足だった。その時、ふとある考えが浮かんだ。俺は言った。さて、未亡人か牧師か誰かが、このパンが俺を見つけてくれるようにと祈ったに違いない。そして、ほら、その通りになった。だから、あのことには何か意味があるのは間違いない――つまり、未亡人や牧師のような人が祈る時には何か意味があるんだ。でも、俺のためにはうまくいかないし、きっと正しい種類の人にしか効かないんだろう。

俺はパイプに火をつけ、ゆっくりと一服し、見張りを続けた。渡し船は流れに乗って漂っており、近づいてきたら誰が乗っているか見えるだろうと思った。パンが来たのと同じように、近くに寄ってくるはずだからだ。船がかなり俺の方へ下ってきた時、俺はパイプの火を消し、パンを釣り上げた場所へ行き、少し開けた場所の岸辺にある丸太の後ろに身を伏せた。丸太が二股に分かれているところから、覗き見ることができた。

やがて船がやって来て、板を渡せば岸に歩いて渡れるほど近くに寄ってきた。ほとんどみんなが船に乗っていた。パップ、サッチャー判事、ベッシー・サッチャー、ジョー・ハーパー、トム・ソーヤーと年老いたポリー叔母、シッドとメアリー、その他大勢だ。みんなが殺人事件について話していたが、船長が割って入って言った。

「よく見ろ、このあたりが一番流れが岸に寄る。もしかしたら岸に打ち上げられて、水際の茂みに絡まっているかもしれん。とにかく、そうだといいがな。」

俺はそうは思わなかった。みんなが押し寄せ、手すりから身を乗り出し、ほとんど俺の顔の目の前で、じっと、力の限り見張っていた。俺からは彼らがよく見えたが、彼らからは俺が見えなかった。それから船長が叫んだ。

「離れろ!」そして大砲が俺の目の前で轟音を立て、その音で耳が聞こえなくなり、煙でほとんど目が見えなくなった。もうだめだと思った。もし弾が入っていたら、連中が探していた死体を手に入れていただろう。まあ、ありがたいことに、俺は無傷だった。船は流れ去り、島の肩の向こうに見えなくなった。時々、ドーンという音が、だんだん遠くに聞こえ、やがて一時間後には、もう聞こえなくなった。島は三マイルの長さがあった。連中は島の端に着いて、諦めたのだろうと思った。しかし、まだしばらくはそうではなかった。彼らは島の端を回り、ミズーリ側の水路を蒸気で上り始め、時々ドーンと鳴らしながら進んでいった。俺はその側に渡って彼らを見ていた。島の先端の真横に来た時、彼らは撃つのをやめ、ミズーリ側の岸に寄り、町へ帰っていった。

俺はもう大丈夫だと分かった。他に誰も俺を探しに来る者はいないだろう。俺はカヌーから荷物を出し、深い森の中に素敵なキャンプを作った。毛布でテントのようなものを作り、その下に物を置いて雨に濡れないようにした。ナマズを一匹捕まえ、鋸で切り開いた。そして日没ごろ、キャンプファイヤーを熾して夕食をとった。それから、朝食用の魚を釣るために仕掛けをセットした。

暗くなると、俺はキャンプファイヤーのそばに座って煙草を吸い、かなり満足な気分だった。しかし、そのうち少し寂しくなってきたので、岸辺に行って座り、流れが打ち寄せる音を聞き、星や流れてくる流木や筏を数え、それから寝た。寂しい時には、これ以上良い時間の過ごし方はない。ずっと寂しいままでいることはできない、すぐに乗り越えられるものだ。

そして三日三晩が過ぎた。何も変わらない――ただ同じことの繰り返しだ。しかし、次の日、俺は島を下って探検に出かけた。俺はここの主人だ。いわば、すべてが俺のものなのだから、そのすべてを知りたかった。だが、主な目的は時間をつぶすことだった。熟して最高の状態のイチゴがたくさん見つかった。青い夏のブドウ、青いラズベリー、そして青いブラックベリーがちょうど実をつけ始めていた。そのうちどれも役に立つだろうと思った。

さて、俺は深い森の中をぶらぶらと歩き、島の端からそう遠くないだろうと思った。銃は持っていたが、何も撃たなかった。護身用だ。家の近くで何か獲物を殺そうと思っていた。その頃、俺はかなり大きな蛇をもう少しで踏みつけるところだった。それは草や花の中を滑るように去っていき、俺はそれを追いかけ、一発撃とうとした。俺は軽快に進み、突然、まだ煙を上げていたキャンプファイヤーの灰の上に飛び乗ってしまった。

心臓が喉まで飛び上がるかと思った。それ以上確かめるまでもなく、銃の撃鉄を戻すと、抜き足差し足、できる限りの速さで引き返した。時折、茂みの中で一瞬足を止めて耳を澄ましたが、自分の息遣いが荒すぎて、他の音は何も聞こえなかった。もう少し忍び足で進んでは、また耳を澄ます。その繰り返しだ。切り株を見れば人影かと思い、小枝を踏み折る音を立てれば、まるで誰かに息の根を半分、それも短いほうを断ち切られたような気分になった。

野営地に戻った頃には、すっかり意気消 trầmし、肝っ玉も縮み上がっていた。だが、ぐずぐずしている場合じゃない、と自分に言い聞かせた。そこで、持ち物を全部カヌーに積み込み、人目につかないようにした。火を消し、灰をあたりに撒き散らして、去年の古い野営地の跡みたいに見せかけてから、木に登った。

木の上には二時間もいただろうか。実際には何も見ず、何も聞かなかったが、気配だけはそれこそ千も万も感じた気がした。まあ、いつまでも木の上にいるわけにもいかない。とうとう下に降りたが、ずっと森の奥に身を潜め、警戒を怠らなかった。食べられたのは木の実と、朝食の残りだけだった。

夜になる頃には、腹がぺこぺこだった。そこで、あたりがすっかり暗くなったのを見計らい、月が昇る前に岸を離れ、イリノイ州側の岸へ向かってカヌーを漕いだ。四百メートルほどの距離だ。森の中に入って夕食を作り、このまま一晩ここで過ごそうと決心しかけた、その時だった。パカッ、パカッ、パカッ、パカッという音が聞こえた。馬だ、と俺は思った。次いで、人の話し声が聞こえてきた。俺はありったけのものを大急ぎでカヌーに放り込むと、様子を確かめようと森の中を這って進んだ。たいして進まないうちに、男の声が聞こえた。

「いい場所が見つかれば、ここで野営したほうがよさそうだな。馬がもうくたくただ。あたりを探してみよう。」

俺はそれを待たずに、そっとカヌーを押し出すと、静かに漕ぎ去った。いつもの場所につなぎ、今夜はカヌーの中で寝ることにした。

ろくに眠れなかった。考え事のせいで、どうしても眠れないのだ。それに、うとうとするたびに、誰かに首根っこを掴まれているような気がしてはっと目を覚ますのだった。だから、眠っても少しも疲れが取れなかった。やがて俺は独り言を言った。「こんな暮らしはもうごめんだ。この島にいるのが誰なのか、突き止めてやる。何が何でも、正体を暴いてやるんだ」。そう決めた途端、気分がずっと良くなった。

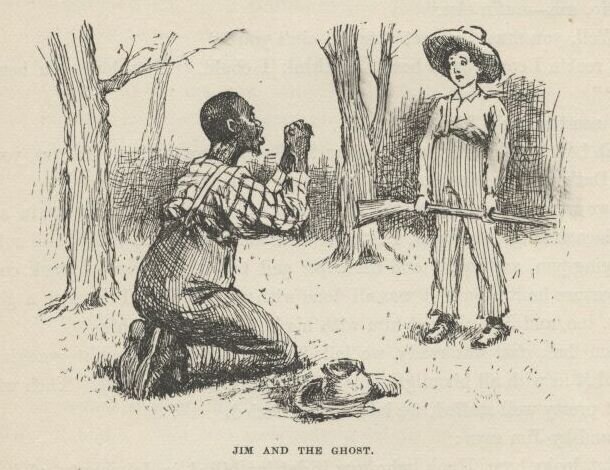

俺はパドルを手に取ると、岸からほんの少しだけカヌーを滑り出させ、あとは流れに任せて木陰の中を下っていった。月が輝き、影の外はほとんど昼間のように明るかった。一時間ほどもそうして進んだが、あたりは岩のように静まり返り、ぐっすりと寝静まっている。さて、この頃にはもう島の南端近くまで来ていた。さざ波を立てるような涼しい風が吹き始め、夜が明けそうだという合図のようだった。パドルでカヌーの向きを変え、船首を岸に向ける。それから銃を手に取り、そっとカヌーを降りて森の縁へ滑り込んだ。そこで丸太に腰を下ろし、葉の隙間から外を眺めた。月が役目を終え、闇が川を覆い始めるのが見えた。だが、しばらくすると木々の梢の上に青白い筋が見え、夜明けが近いことを知った。俺は銃を手に、あの焚き火を見つけた場所を目指してそっと歩き出した。一、二分ごとに立ち止まっては耳を澄ます。だがどういうわけか運がなく、その場所が見つからない。しかし、やがて、間違いなく、木々の向こうにちらちらと揺れる火の光を捉えた。俺は慎重に、ゆっくりとそこへ向かった。やがて様子をうかがえるくらい近くまで来ると、地面に男が一人横たわっていた。俺は危うく卒倒しそうになった。男は頭から毛布を被り、その頭が焚き火に突っこまれんばかりになっていた。俺は男から二メートルほど離れた茂みの後ろに座り込み、じっと目を凝らした。あたりはもう白み始めている。やがて男があくびをして伸びをすると、毛布をぱっと払いのけた。それはミス・ワトソンのところのジムだった! 思わず嬉しくなったね。俺は言った。

「よう、ジム!」そう言って、茂みから飛び出した。

ジムは飛び上がると、目を丸くして俺を凝視した。それから膝から崩れ落ち、両手を合わせて言った。

「ひぃっ、やめてくれ! わいは幽霊はんに悪いことしたこといっぺんもあらへん! 死んだ人らのことはいつかて大事にして、できることは何でもしてきたんや。あんたは川にお帰り、あんたがおるべき場所にな。わいに、いつかてあんたのダチやったこのジムじいに、何もしんといてくれ!」

まあ、俺が死んでいないことをジムに理解させるのに、そう時間はかからなかった。ジムに会えて、俺は心から嬉しかった。もう寂しくはなかった。ジムが俺の居場所を誰かにしゃべるなんて心配は、これっぽっちもしていなかった。俺はぺらぺらと話し続けたが、ジムはただそこに座って俺を見つめるばかりで、何も言わなかった。そこで俺は言った。

「すっかり明るくなったな。朝飯にしようぜ。焚き火をちゃんとおこしてくれよ。」

「イチゴやらそんなもんを料理すんのに、焚き火起こしてどないすんねん。けど、あんた銃持っとるやろ? ほな、イチゴよりええもんが手に入るな。」

「イチゴやらそんなもん、だって?」と俺は言った。「そんなもの食って生きてたのか?」

「それしか手に入らんかったんや」とジムは言った。

「おい、ジム、この島にどのくらいいるんだ?」

「あんたが殺された次の晩に来たんや。」

「え、そんなにずっと?」

「ああ、ほんまや。」

「で、そんなゴミみたいなもんしか食ってないのか?」

「ああ、それ以外は何も。」

「そりゃあ、腹ぺこだろうな?」

「馬一頭でも食えそうや。ほんまに食えると思うで。あんたは、この島にいつからおるんや?」

「俺が殺された晩からだよ。」

「うそやろ! ほな、何食って生きてたんや? けど、あんたは銃持っとるんか。おお、そうや、銃持っとるんやな。そらええわ。はよ何か仕留めてきてくれ、わいが火をおこしとくから。」

そこで俺たちはカヌーのある場所へ行き、ジムが木々の間の草地で火をおこしている間に、俺はトウモロコシの粉とベーコン、コーヒー、コーヒーポットにフライパン、砂糖、ブリキのカップを持ってきた。ジムはすっかり度肝を抜かれていた。全部魔法の仕業だと思ったらしい。俺はでっかいナマズも一匹釣り上げた。ジムはそれをナイフでさばき、油で揚げてくれた。

朝食の準備ができると、俺たちは草の上に寝そべって、湯気の立つ熱々のそれを食べた。ジムは飢え死にしそうだったから、がむしゃらに詰め込んでいた。腹がはちきれそうになるまで食うと、俺たちはごろりと横になって怠けていた。やがてジムが言った。

「けど、ほらハック、あんたやなかったとしたら、あの小屋で殺されたんは一体誰やったんや?」

そこで俺は一部始終を話してやった。ジムは賢いやり方だと言った。トム・ソーヤーだって、これ以上うまい計画は立てられなかっただろう、と。それから俺は言った。

「ジム、おまえはどうしてここにいるんだ? どうやって来たんだ?」

ジムはひどく落ち着かない様子で、一分ほど何も言わなかった。それから言った。

「言わんほうがええかもしれん。」

「どうしてだ、ジム?」

「まあ、理由があるんや。けど、もしわいが話したとしても、あんたは誰にも言わんやろな、ハック?」

「言うもんか、ジム。」

「うん、あんたのこと信じるわ、ハック。わいは……わいは、逃げてきたんや。」

「ジム!」

「けどええか、言わんて言うたで。言わんて約束したやろ、ハック。」

「ああ、言ったよ。言わないって言ったし、その約束は守る。絶対にだ。みんなは俺のことを、ろくでもない奴隷解放論者だのなんだの言って、黙っていることを軽蔑するだろう。だが、そんなことはどうでもいい。俺は絶対にしゃべらないし、どのみちあそこへは戻らないんだから。さあ、全部話してくれよ。」

「まあな、ことの次第はこうや。奥様――ミス・ワトソンのことや――はな、いっつもわいをいびって、ひどい扱いをしとったけど、オーリンズにだけは売り飛ばさんて、いつも言うとったんや。けどな、近頃黒人商人がうろついとるのに気づいて、わいは不安になってきたんや。ほんで、ある晩、夜も更けてからこっそり戸口に近づいたら、戸が少し開いとってな、奥様が未亡人様に、わいをオーリンズに売り飛ばすつもりやて話しとるのが聞こえたんや。本当は売りたないけど、わいを売れば八百ドルにもなるし、そないな大金、我慢できんて。未亡人様は、そんなことせんように説得しようとしとったけど、わいは最後まで聞かずに逃げ出したんや。ほんま、一目散やったで。」

「わいは飛び出すと丘を駆け下りて、町の上のほうの岸で小舟を一艘盗もうと思っとったんやけど、まだ人がうろうろしとったんで、岸辺の古くて崩れかけた桶屋に隠れて、みんながいなくなるのを待ったんや。まあ、一晩中そこにおった。誰かがずっとうろついとったからな。朝の六時頃になると小舟が行き交い始めて、八時か九時頃には、通る舟はみんな、あんたの親父さんが町に来て、あんたが殺されたて言うとった話で持ちきりやった。後から来た舟には、現場を見に行こうっちゅうご婦人方や紳士方がぎょうさん乗っとった。時々岸に上がって、川を渡る前に一休みしとったから、その話で殺しのことは全部わかった。あんたが殺されたて聞いて、わいはほんまに気の毒に思っとったんやで、ハック。けど、もうそんなことないわ。」

「わいは一日中、削り屑の下に寝そべっとった。腹は減っとったけど、怖くはなかったで。奥様と未亡人様は、朝飯のすぐ後に野外礼拝に出かけて一日中留守にしとるのを知っとったし、わいが夜明け頃に牛と一緒にどっか行くのも知っとるから、屋敷の周りにおらんくてもおかしいとは思わんやろ。せやから、晩になって暗くなるまで、わいがおらんことに気づかんはずや。他の使用人たちも気づかんやろ。ご主人様たちがおらんようになったら、すぐに抜け出して休みを取るからな。」

「まあ、暗くなってから、わいは川沿いの道を上流に向かって歩き出して、家が一軒もないところまで三キロほど行った。これからどうするかは、もう心に決めとった。ええか、このまま歩いて逃げ続けたら、犬に追跡される。小舟を盗んで川を渡ったら、その小舟がなくなったことに気づかれて、わいが向こう岸のどのへんに上陸して、どこから足跡を追えばええか、わかってしまう。せやから、わいは言うたんや、いかだや、わいが狙うんは。いかだなら、足跡がつかへんからな。」

「そのうち岬の向こうから明かりが見えてきたんで、わいは水に入って、丸太を一本前に押し出しながら川の半分以上を泳いで、流木の中に紛れ込んだんや。頭を低うして、流れに逆らうように泳いで、いかだが来るのを待った。いかだが来ると、わいは船尾に泳ぎ寄ってしがみついた。しばらくの間、曇っててかなり暗かった。せやから、わいは這い上がって板の上に寝そべった。男たちはみんな、ランタンのある真ん中のほうにおった。川は増水しとって、流れも速かった。せやから、朝の四時までには四十キロは下流に行けるやろうし、そしたら夜明け前にこっそり水に飛び込んで岸まで泳いで、イリノイ側の森に逃げ込もうと思っとったんや。」

「けど、運がなかった。島の先端までもうすぐっちゅうところで、男が一人、ランタンを持って船尾のほうへ来始めたんや。こらもう待っとれんと思って、わいは船外に滑り落ちて、島に向かって泳ぎ出した。まあ、どこにでも上陸できると思っとったんやけど、できんかった。岸が険しすぎたんや。島の南端までもうすぐっちゅうところで、やっとええ場所を見つけた。森の中に入って、もういかだに手を出すのはやめとこうと決めた。あんなにランタンをうろうろさせとるうちはな。帽子の中にパイプと噛みタバコとマッチを入れとって、濡れとらんかったから、それで万事うまくいったんや。」

「じゃあ、その間ずっと肉もパンも食ってなかったのか? スッポンは捕まえなかったのか?」

「どないして捕まえるんや? こっそり近づいてひっつかむこともできんし、石を当てようにもどうすりゃええ? 夜中にそんなことできんやろ? それに、昼間に岸辺に姿を見せるつもりもなかったしな。」

「まあ、そりゃそうか。もちろん、ずっと森の中にいなきゃならなかったんだもんな。大砲を撃つ音は聞こえたか?」

「おお、聞こえたで。あんたを探しとるんやてわかった。連中がここを通り過ぎるのも見たわ。茂みの間からな。」

何羽かの若鳥が、一度に一、二メートルずつ飛んでは止まり、を繰り返しながらやってきた。ジムは、もうすぐ雨が降る印だと言った。ひよこがそんなふうに飛ぶときは雨の印で、だから若鳥がやっても同じことだろう、と言うのだ。俺が何羽か捕まえようとすると、ジムが止めに入った。死の前触れだ、と。昔、ジムの父親がひどい病気にかかった時、誰かが鳥を捕まえたら、ジムの婆さんが父親は死ぬだろうと言い、その通りになったそうだ。

ジムはまた、夕食に料理するものの数を数えてはいけない、と言った。不吉なことを招くからだそうだ。日没後にテーブルクロスを振るのも同じだという。それに、もし養蜂箱を持っている男が死んだら、次の朝、日が昇る前に蜂にそのことを伝えなければならない、さもないと蜂はみんな弱って働かなくなり、死んでしまうそうだ。ジムは、蜂は馬鹿を刺さない、とも言った。だが、俺はそれは信じなかった。だって、俺は何度も試したことがあるが、蜂は俺を刺さなかったからだ。

こういう話のいくつかは前に聞いたことがあったが、全部ではなかった。ジムはあらゆる種類の印を知っていた。ほとんど何でも知っている、と彼は言った。俺には、その印とやらは全部不吉なことばかりのように思えたので、縁起のいい印はないのかと尋ねてみた。彼は言った。

「ほとんどないな。それに、あっても何の役にも立たん。幸運がいつ来るか知ってどうするんや? 追い払いたいんか?」そしてこう続けた。「腕と胸に毛が生えとったら、そいつは金持ちになる印や。まあ、こないな印には少しは意味があるかもしれん。ずっと先のことやからな。ええか、多分、最初は長いこと貧乏せなあかんかもしれん。そしたら、がっかりして自殺してしまうかもしれんやろ、もし印で自分がいつか金持ちになるっちゅうことを知らんかったらな。」

「ジム、おまえは腕と胸に毛が生えてるのか?」

「何でそないなこと聞くんや? 見たらわかるやろ?」

「じゃあ、金持ちなのか?」

「いや、けど、いっぺん金持ちやったことがあるし、また金持ちになるつもりや。いっぺん十四ドル持っとったんやけど、投機に手を出して、すってんてんになったんや。」

「何に投機したんだ、ジム?」

「まあ、最初は株に手を出したんや。」

「どんな株だ?」

「そら、生きとる株や。家畜のことやで。牛に十ドルつぎ込んだんや。けど、もう二度と家畜に金を賭けるつもりはない。牛がわいの手元で死んでしもうたんや。」

「じゃあ、十ドル損したのか。」

「いや、全部損したわけやない。九ドルぐらい損しただけや。皮と脂肪を売って、一ドル十セントになった。」

「五ドル十セント残ったわけだな。また投機したのか?」

「ああ。ブラディッシュ旦那のとこの、あの片足の黒んぼ知っとるやろ? あいつが銀行を始めてな、一ドル預けたら、年の終わりには四ドル余分にもらえるて言うたんや。まあ、黒んぼはみんな預けたけど、たいして持っとらんかった。ぎょうさん持っとったんは、わいだけやった。せやから、わいは四ドル以上よこさんかい、て粘ってな、もらえんのやったったら、わいが自分で銀行を始めるて言うたんや。まあ、もちろん、あの黒んぼはわいを商売から締め出したかったんやろな。銀行が二つもあっても商売にならんて言うて、わいの五ドルを預けたら、年の終わりに三十五ドル払うて言うたんや。」

「せやから、そうしたんや。ほんで、その三十五ドルをすぐに投資して、金を回し続けようと考えたんや。ボブっちゅう名前の黒んぼが、材木運搬用の平底舟を一艘捕まえとってな、ご主人様はそれを知らんかった。わいはそいつから舟を買い取って、年の終わりに三十五ドル受け取れ、て言うといたんや。けど、その晩に誰かがその舟を盗んでしもうて、次の日になったら、あの片足の黒んぼが銀行は潰れたて言うたんや。せやから、わいらは誰一人、金をもらえんかった。」

「十セントはどうしたんだ、ジム?」

「まあ、使ってしまおうと思っとったんやけど、夢を見てな、その夢が、バラムっちゅう名前の黒んぼにやれ、て言うたんや。みんなはあいつを短く『バラムのロバ』て呼んどる。あいつは、まあ、間抜けの一人や。けど、運がええ、て言われとるし、わいは運がないのがわかっとった。夢は、バラムに十セントを投資させたら、わいのために一財産築いてくれる、て言うたんや。まあ、バラムは金を受け取って、教会におる時に、説教師が『貧しいもんに施すんは、神様に貸すようなもんや。百倍になって返ってくる』て言うのを聞いたんや。せやからバラムは、その十セントを貧しいもんにやってしもうて、どうなるか様子を見とったんや。」

「で、どうなったんだ、ジム?」

「何にもならんかった。どないしてもその金は回収できんかったし、バラムにもできんかった。もう担保を見んうちは、金は貸さんつもりや。百倍になって返ってくる、て説教師は言うとった! もしあの十セントが返ってきたら、それで帳消しにして、その機会に感謝するんやけどな。」

「まあ、どのみちいいじゃないか、ジム。いつかまた金持ちになるんだから。」

「そうや。それに、よう考えてみたら、わいは今でも金持ちや。わいは自分自身の持ち主やし、八百ドルの価値がある。その金が手元にあれば、もう何もいらんのやけどな。」

第九章

俺は島のちょうど真ん中あたりで、探検している時に見つけた場所へ行ってみたかった。そこで俺たちは出発し、すぐにそこへ着いた。島は長さ五キロ、幅四百メートルほどしかなかったからだ。

その場所は、高さ十二メートルほどの、かなり長くて険しい丘、というか尾根だった。側面は切り立っていて、藪も深かったので、頂上にたどり着くまで一苦労だった。俺たちはあたりを踏み分け、よじ登り、やがてイリノイ州側の斜面の頂上近くに、岩にできた大きな洞窟を見つけた。洞窟は部屋が二つか三つ合わさったくらいの大きさで、ジムがまっすぐに立てるほどの高さがあった。中は涼しかった。ジムはすぐに荷物を運び込もうと言ったが、俺はしょっちゅうあそこを上り下りしたくない、と言った。

ジムは、もしカヌーをいい場所に隠して、荷物を全部洞窟に入れておけば、誰かが島に来てもそこに駆け込めるし、犬でもいなければ絶対に見つからない、と言った。それに、あの小鳥たちが雨が降ると言っていたし、荷物を濡らしたいのか、とも言った。

そこで俺たちは戻ってカヌーを運び、洞窟の真下まで漕いでいくと、荷物を全部そこへ運び上げた。それから、近くの深い柳の茂みの中にカヌーを隠す場所を探した。俺たちは仕掛け糸から魚を何匹か外し、また仕掛けをセットして、昼食の準備を始めた。

洞窟の入り口は、大樽が転がして入れられるほど大きく、入り口の片側は床が少し突き出ていて平らだったので、火をおこすのにちょうどよかった。そこで俺たちは火をおこし、昼食を作った。

洞窟の中に毛布を敷いて絨毯代わりにし、そこで昼食を食べた。他の荷物は全部、洞窟の奥の使いやすい場所に置いた。やがてあたりが暗くなり、雷が鳴り、稲妻が光り始めた。鳥たちの言った通りだった。すぐに雨が降り出し、それも猛烈な勢いで、あんなに風が吹くのは見たことがなかった。典型的な夏の嵐だった。外は一面、藍色のような黒に見え、それがまた美しかった。雨はあまりに激しく降り注ぐので、少し離れた木々はぼんやりと蜘蛛の巣みたいに見えた。突風が吹くと木々がしなり、葉の青白い裏側がひるがえる。それに続いて、すべてを引き裂くような突風が吹き荒れ、枝という枝がまるで狂ったように腕を振り回す。そして、あたりが最も青黒くなった次の瞬間――ピカッ!――栄光のように輝き、嵐の中、何百メートルも先で、それまで見えなかった木々の梢が揺れ動くのがちらりと見える。一瞬でまた罪のように暗くなり、今度は雷がすさまじい轟音とともに炸裂し、それからゴロゴロ、ゴロゴロと、空の底のほうへ転がり落ちていくのが聞こえる。まるで空の樽を階段から転がし落とすみたいに――長い階段で、樽が何度も弾む、あの感じだ。

「ジム、こりゃあいいな」と俺は言った。「ここ以外のどこにもいたくないね。魚をもう一切れと、熱いコーンブレッドをくれよ。」

「まあ、ジムがおらんかったら、あんたはここにはおらんかったやろうな。夕飯もなしに、森の中でずぶ濡れになっとったはずや。ほんまやで、ぼうや。ニワトリはいつ雨が降るか知っとるし、鳥もそうや。」

川は十日か十二日間、増水し続け、とうとう岸を越えた。島の低い場所やイリノイ側の低地では、水深が一メートルから一メートル二十センチほどになった。イリノイ側では川幅が何キロにも広がったが、ミズーリ側は相変わらず八百メートルほどの距離だった。ミズーリ側の岸は、高い崖が壁のようにそそり立っていたからだ。

昼間、俺たちはカヌーで島中を漕ぎ回った。外は太陽が燃えるように照りつけていても、深い森の中はひんやりと涼しく、日陰になっていた。俺たちは木々の間を縫うように進み、時には蔓が密集しすぎて、引き返して別の道を探さなければならなかった。さて、古くて倒れた木の上にはどこでも、ウサギやヘビなんかがいた。島が水浸しになって一日か二日もすると、腹を空かせたせいですっかり人懐っこくなり、カヌーをすぐそばまで漕ぎ寄せれば、望むなら手で触れることもできた。ただし、ヘビとカメは別で、すぐに水の中に滑り込んでしまう。俺たちの洞窟がある尾根には、そういった生き物がたくさんいた。欲しければ、ペットには困らなかっただろう。

ある夜、俺たちは材木のいかだの切れ端を捕まえた。きれいな松の板だった。幅は三メートル六十センチ、長さは四メートル五十センチから四メートル八十センチほどで、上面は水面から十五センチか十八センチほど出ていて、頑丈で平らな床になっていた。昼間には丸太が流れていくのが見えることもあったが、俺たちは放っておいた。昼間は姿を見せないようにしていたからだ。

別の夜、俺たちが島の北端にいた時、夜明け直前に、木造の家が西側を流れてきた。二階建てで、かなり傾いている。俺たちはカヌーを漕ぎ出して乗り移り、二階の窓から中に入った。しかし、まだ暗くて何も見えなかったので、カヌーをしっかりつなぎ、その中で夜が明けるのを待った。

島の南端に着く前に、あたりが明るくなり始めた。俺たちは窓から中を覗き込んだ。ベッドとテーブル、古い椅子が二脚、床にはたくさんのものが散らばっているのが見え、壁には服が掛かっていた。一番奥の隅の床に、男のように見えるものが横たわっていた。そこでジムが言った。

「おーい、あんた!」

しかし、それはぴくりとも動かなかった。そこで俺がもう一度叫ぶと、ジムが言った。

「この男は眠っとるんやない――死んどるんや。じっとしとき。わいが見てくる。」

ジムは中に入り、身をかがめて覗き込むと、言った。

「死体や。ああ、ほんまや。裸やで。背中を撃たれとる。死んでから二、三日経っとるやろ。入ってきい、ハック。けど、顔は見たらあかんで――むごすぎるわ。」

俺は男の顔を一切見なかった。ジムが古いぼろ切れをいくつかその上にかけたが、その必要はなかった。俺は見たくなかったからだ。床には油で汚れた古いトランプのカードが山のように散らばり、古いウイスキーの瓶や、黒い布でできた仮面が二つあった。壁一面には、炭で描かれた、この上なく下品な言葉や絵があった。汚れた古い更紗のドレスが二着、日よけボンネット、女物の下着が壁に掛かっていて、男物の服もいくつかあった。俺たちはそれを全部カヌーに入れた――何かの役に立つかもしれない。床には男の子の古くて染みのついた麦わら帽子があったので、それも拾った。ミルクが入っていた瓶もあった。赤ちゃんが吸うためのぼろ切れの栓がしてあった。瓶も持っていきたかったが、割れていた。古びた古い箱と、蝶番が壊れた古い毛皮のトランクもあった。開けっ放しになっていたが、中には価値のあるものは何も残っていなかった。物が散乱している様子から、ここの住人は大急ぎで立ち去り、ほとんどの荷物を運び出す余裕もなかったのだろうと推測した。

俺たちは古いブリキのランタン、柄のない肉切り包丁、どこの店でも二十五セントはする真新しいバーロウナイフ、たくさんの獣脂ろうそく、ブリキの燭台、ひょうたん、ブリキのカップ、ベッドから剥がしたぼろぼろの古いベッドカバー、針とピン、蜜蝋、ボタン、糸といった裁縫道具一式が入った手提げ袋、手斧と釘数本、俺の小指ほどの太さの釣り糸に巨大な釣り針がいくつか付いたもの、鹿革の巻物、革の犬の首輪、蹄鉄、ラベルのない薬の小瓶をいくつか手に入れた。そして、まさに出発しようという時に、俺はまずまずの馬櫛を見つけ、ジムはぼろぼろの古いバイオリンの弓と、木製の義足を見つけた。革紐は切れていたが、それさえ除けば十分使える義足だった。もっとも、俺には長すぎ、ジムには短すぎたが。もう片方は、あたりを探し回ったが見つからなかった。

まあ、全体としてみれば、なかなかの獲物だった。俺たちがカヌーを押し出す準備ができた頃には、島から四百メートルほど下流におり、すっかり明るくなっていた。そこで俺はジムにカヌーの中に横にならせ、ベッドカバーで体を覆わせた。もし座っていたら、遠くからでも黒人だとわかってしまうからだ。俺はイリノイ州側の岸へ向かって漕ぎ、そうするうちに八百メートル近く流された。岸辺のよどんだ水の中をそろそろと進み、事故もなく、誰にも会わなかった。俺たちは無事にねぐらに帰り着いた。

第十章

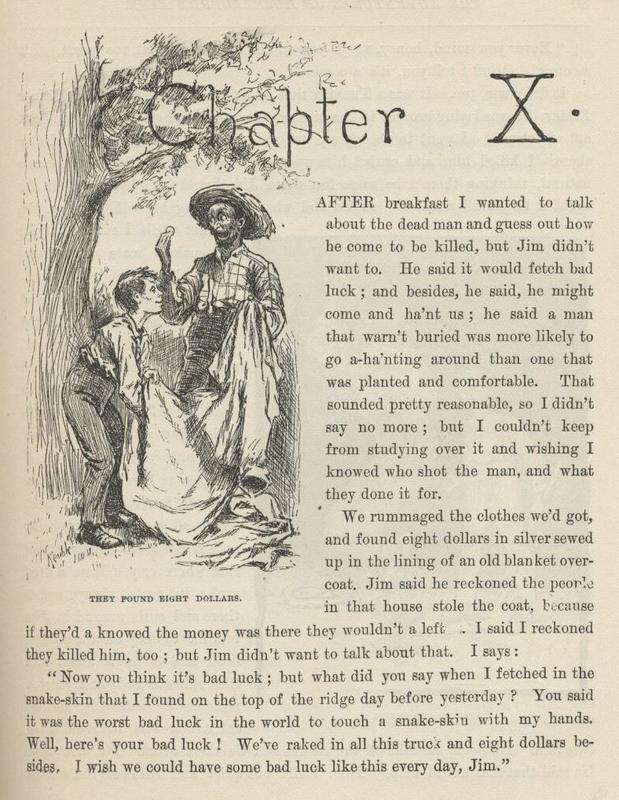

朝食の後、俺はあの死体のことについて話し、どうして殺されたのか推測してみたかったが、ジムは嫌がった。不吉なことを呼び込む、と言った。それに、化けて出るかもしれない、とも言った。埋葬されていない男は、ちゃんと埋葬されて安らかに眠っている男よりも、うろつき回って化けて出る可能性が高い、と言うのだ。それはもっともらしく聞こえたので、俺はそれ以上何も言わなかった。だが、そのことについて考えずにはいられず、誰があの男を撃ったのか、何のためにやったのか、知りたくてたまらなかった。

俺たちは手に入れた服をくまなく調べ、古い毛布のオーバーコートの裏地に縫い込まれていた八ドルの銀貨を見つけた。ジムは、あの家の連中はそのコートを盗んだのだろう、と言った。もし金が入っているのを知っていたら、置き去りにするはずがないからだ、と。俺は、連中が彼を殺したんだろう、とも言ったが、ジムはその話をしたくなかった。俺は言った。

「おまえはそれを不吉だと思ってる。だが、おととい俺が尾根のてっぺんで見つけた蛇の皮を持ってきた時、おまえは何て言った? 手で蛇の皮に触れるのは、この世で最悪の不運だ、って言ったよな。まあ、これがその不運とやらだ! 俺たちはこのがらくた全部と、おまけに八ドルも手に入れたんだぜ。こんな不運なら毎日でもあってほしいもんだ、ジム。」

「ええから、ええから。そないに調子に乗ったらあかんで。来るで。言うとくけど、ほんまに来るで。」

そして、それは本当にやって来た。その話をしたのは火曜日だった。さて、金曜日の昼食の後、俺たちは尾根の北端の草むらでごろごろしていたが、タバコが切れてしまった。俺は洞窟へ取りに行き、そこでガラガラヘビを見つけた。俺はそいつを殺し、ジムの毛布の足元に、いかにも自然な感じでとぐろを巻かせておいた。ジムがそれを見つけたら面白いだろう、と思ったのだ。さて、夜になる頃には、俺は蛇のことなどすっかり忘れていた。そして、俺が明かりを灯している間にジムが毛布の上に身を投げ出すと、そこには蛇の連れ合いがいて、ジムに噛みついた。

ジムは叫び声を上げて飛び上がった。明かりが最初に照らし出したのは、とぐろを巻いて再び飛びかかろうとしているそいつの姿だった。俺は棒で一撃のもとにそいつを仕留め、ジムはパップのウイスキー瓶を掴むと、がぶがぶと飲み始めた。

ジムは裸足で、蛇はかかとをまともに噛んでいた。死んだ蛇を放置しておくと、その連れ合いが必ずやって来てそばでとぐろを巻く、ということを俺が覚えていなかったばかりに、こんなことになったのだ。ジムは俺に、蛇の頭を切り落として捨て、それから皮を剥いで肉を一切れ焼くように言った。俺はその通りにし、ジムはそれを食べて、治癒の助けになるだろう、と言った。彼はまた、ガラガラを切り取って自分の手首に結びつけさせた。それも助けになる、と。それから俺は静かに抜け出し、蛇を茂みの中に遠くへ投げ捨てた。もし助けられるなら、これが全部俺のせいだとジムに知られるわけにはいかなかったからだ。

ジムは瓶を吸い続け、時々正気を失っては暴れたり叫んだりした。だが、我に返るたびに、また瓶を吸い始めた。足はかなり大きく腫れ上がり、脚も同様だった。しかし、やがて酔いが回ってきたので、もう大丈夫だろうと判断した。だが、パップのウイスキーを飲むくらいなら、蛇に噛まれたほうがましだった。

ジムは四日四晩寝込んだ。その後、腫れはすっかり引き、また動き回れるようになった。俺は、今回のことで懲りて、もう二度と蛇の皮を素手で掴むまいと心に決めた。ジムは、次は俺の言うことを信じるだろう、と言った。そして、蛇の皮を扱うのはとてつもなく不吉なことだから、まだこれで終わりではないかもしれない、とも言った。蛇の皮を手に取るくらいなら、新月を左肩越しに千回見るほうがましだ、と。まあ、俺もそんな気分になってきていた。もっとも、新月を左肩越しに見るなんてのは、人間がやりうる最も不注意で馬鹿げたことの一つだと、俺はいつも思っている。昔、ハンク・バンカーが一度それをやって、自慢していた。そして二年もしないうちに、彼は酔っぱらって弾丸製造塔から落ち、ぺちゃんこになって、いわば薄い層のようになってしまった。人々は彼を納屋の戸二枚の間に横向きに挟んで棺桶代わりにし、そうやって埋葬したそうだ。俺は見ていないが、パップがそう言っていた。だが、いずれにせよ、すべては馬鹿みたいにそんなふうに月を見たせいなのだ。

さて、月日は流れ、川の水位はまた両岸の間に収まった。俺たちがまずやったことの一つは、大きな釣り針に皮を剥いだウサギを餌として付け、それを仕掛けて、人間と同じくらいの大きさのナマズを釣ることだった。体長は一メートル八十八センチ、体重は九十キロを超えていた。もちろん、俺たちに扱える代物ではなかった。イリノイ州まで放り投げられていただろう。俺たちはただそこに座って、そいつが溺れるまで暴れ回るのを見ていた。腹の中からは真鍮のボタンと丸い玉、それにたくさんのゴミが出てきた。手斧で玉を割ると、中には糸巻きが入っていた。ジムは、長い間腹の中にあって、表面が覆われて玉のようになったのだろう、と言った。ミシシッピ川で釣れた魚としては、今までで一番大きかったと思う。ジムは、これより大きいのは見たことがない、と言った。村に持っていけば、かなりの値打ちがあっただろう。あそこの市場では、あんな魚は量り売りされ、誰もが少しは買うのだ。身は雪のように白く、フライにするとうまい。

翌朝、俺はだんだん退屈になってきたので、何か刺激が欲しい、と言った。川を渡って、町の様子を探ってこようと思う、と言った。ジムはその考えを気に入ったが、暗いうちに行き、用心深くしなければならない、と言った。それから彼は考え込み、あの古い服を着て、女の子みたいに変装できないか、と言った。それもいい考えだった。そこで俺たちは更紗のガウンの一つの丈を詰め、ズボンの裾を膝までまくり上げてそれを着た。ジムが後ろでホックを留めてくれると、まあまあ似合っていた。日よけボンネットをかぶり、顎の下で紐を結ぶと、誰かが俺の顔を覗き込むのは、まるで煙突の筒を覗き込んでいるみたいだった。ジムは、これなら昼間でも、まず誰にもわからないだろう、と言った。俺は一日中歩き回って、その格好に慣れる練習をした。やがてかなりうまくこなせるようになったが、ジムは、歩き方が女の子らしくない、と言った。それに、ズボンのポケットに手を入れるためにガウンをまくり上げるのはやめなければならない、とも言った。俺はそれに注意し、うまくできるようになった。

日が暮れてすぐ、俺はカヌーでイリノイ州側の岸を上流へと向かった。

渡し場の少し下流から町に向かって川を渡り始めると、流れに運ばれて町の南端に着いた。カヌーをつなぎ、岸辺を歩き始めた。長い間誰も住んでいなかった小さな小屋に明かりが灯っており、誰がそこに住み着いたのだろう、と不思議に思った。俺はそっと近づき、窓から中を覗いた。中には四十歳くらいの女がいて、松材のテーブルの上に置かれたろうそくの明かりで編み物をしていた。見覚えのない顔だった。見知らぬ女だ。あの町で俺が知らない顔なんて、まずありえないからだ。さて、これは幸運だった。俺は弱気になっていたからだ。ここに来たことを後悔し始めていた。声で俺だとばれてしまうかもしれない。しかし、この女がこんな小さな町に二日もいれば、俺が知りたいことは何でも教えてくれるだろう。そこで俺はドアをノックし、自分が女の子であることを忘れないようにしようと心に決めた。

第十一章

「お入り」と女が言い、俺は中に入った。女は言った。「椅子におかけ。」

俺はそうした。女はキラキラ光る小さな目で俺を頭のてっぺんからつま先まで眺め回し、言った。

「お名前はなんていうのかしら?」

「サラ・ウィリアムズです。」

「どこに住んでるの? この近所?」

「いいえ。十一キロ下流のフッカーヴィルです。ずっと歩いてきたので、くたくたです。」

「お腹も空いてるでしょう。何か見つけてあげるわ。」

「いいえ、お腹は空いていません。あまりにお腹が空いたので、三キロほど手前の農家で休ませてもらったんです。だからもうお腹は空いていません。それでこんなに遅くなってしまいました。母が病気で倒れて、お金も何もかもなくて、アブナー・ムーア叔父さんに知らせに来たんです。叔父さんは町の北の端に住んでいる、と母は言っていました。私はここに来たのは初めてです。叔父さんをご存じですか?」

「いいえ。でも、まだみんなを知っているわけじゃないのよ。ここに住んでまだ二週間も経たないから。町の北の端まではかなり遠いわよ。今夜はここに泊まっていきなさい。ボンネットをお脱ぎなさい。」

「いいえ」と俺は言った。「少し休んだら、先へ行こうと思います。暗いのは怖くありませんから。」

女は、一人では行かせられない、と言ったが、夫がそのうち、多分一時間半もすれば帰ってくるから、一緒に行かせてあげる、と言った。それから女は夫のこと、川上にいる親戚のこと、川下にいる親戚のこと、昔はどれほど暮らし向きが良かったか、今のままにしておくべきだったのに、この町に来たのは間違いだったかもしれない、ということなどを延々と話し始めた。俺は、町の様子を探るためにこの女のところに来たのは間違いだったかと不安になった。しかし、やがて女はパップと殺人事件の話に移り、そうなると俺は喜んで彼女にぺらぺらとしゃべらせておいた。女は俺とトム・ソーヤーが六千ドル(彼女は一万ドルと言ったが)を見つけたこと、パップのこと、彼がどれほどひどい男だったか、俺がどれほどひどい奴だったか、そしてとうとう俺が殺された話になった。俺は言った。

「誰がやったんですか? フッカーヴィルでもその事件のことはかなり聞いていますけど、誰がハック・フィンを殺したのかは知らないんです。」

「まあ、ここの人たちだって、誰が彼を殺したのか知りたがっている人は大勢いるわよ。年寄りのフィンが自分でやったと思っている人もいるわ。」

「ええっ、本当ですか?」

「最初はほとんどみんながそう思ってたわ。もう少しでリンチに遭うところだったのよ。でも、夜になる前に考えが変わって、ジムっていう逃亡黒人がやったんだってことになったの。」

「なぜ彼が――」

俺は口をつぐんだ。黙っていたほうがいいと思ったのだ。女は俺が口を挟んだことにも気づかず、話を続けた。

「その黒人は、ハック・フィンが殺されたまさにその晩に逃げ出したのよ。だから、彼には懸賞金がかけられているわ。三百ドル。それに、年寄りのフィンにも懸賞金がかけられているのよ。二百ドル。ほら、彼は殺人の翌朝町にやってきて、事件のことを話し、渡し船での捜索にも加わっていたのに、その直後に姿を消したの。夜になる前にはみんな彼をリンチにかけたがっていたけど、いなくなってたのよ。まあ、次の日にはその黒人がいなくなったことがわかった。殺人があった夜の十時以降、誰も彼を見ていないことがわかったの。それで、みんな彼のせいだと思ったのよ。で、みんながその話で持ちきりの翌日、年寄りのフィンが戻ってきて、サッチャー判事のところへ泣きつきに行って、イリノイ州中でその黒人を探すための金をもらったの。判事はいくらか金を渡したわ。その晩、彼は酔っぱらって、ものすごく人相の悪い見知らぬ男二人と真夜中過ぎまでうろついて、それからそいつらと一緒に行ってしまったの。まあ、それ以来戻ってきていないし、この騒ぎが少し収まるまでは誰も彼が戻ってくるとは思っていないわ。今では、彼が自分の息子を殺して、強盗の仕業に見せかけたんだって、みんな思っているのよ。そうすれば、長い裁判で面倒な思いをせずにハックの金を手に入れられるからね。みんな、彼ならやりかねないって言ってるわ。ああ、彼はずる賢いと思うわよ。一年も戻ってこなければ、もう大丈夫でしょう。彼に不利な証拠は何もないし、その頃にはすべてが静まって、彼は何でもない顔でハックの金を手に入れるでしょうね。」

「ええ、そうでしょうね。それを邪魔するものは何もないように思います。みんな、もう黒人がやったとは思っていないんですか?」

「ああ、いいえ、みんなじゃないわ。彼がやったと思っている人も大勢いる。でも、もうすぐその黒人も捕まるだろうし、そしたら白状させられるかもしれないわ。」

「え、まだ彼を追っているんですか?」

「まあ、あなたってうぶなのね! 三百ドルが毎日そこらへんに転がっていて、誰でも拾えると思ってるの? その黒人はこの近くにいると思っている人もいるのよ。私もその一人だけど、周りには話していないわ。数日前、隣の丸太小屋に住んでいる老夫婦と話していたら、向こうのジャクソン島っていう島にはほとんど誰も行かないって、たまたま言ってたの。誰も住んでいないんですか、って私が聞いたら、ええ、誰も、って。私はそれ以上何も言わなかったけど、少し考えたの。その一、二日前に、島の北端のあたりで煙が上がっているのを、ほぼ間違いなく見ていたから、自分にこう言ったのよ。たぶん、あの黒人はあそこに隠れているに違いない。どのみち、あの場所を探してみる価値はあるわ、ってね。それ以来煙は見ていないから、もし彼だったとしても、もう行ってしまったのかもしれないけど。でも、夫が見に行くことになっているのよ。彼ともう一人の男とでね。夫は川上に行っていたけど、今日戻ってきて、二時間前にここに着いた途端に私が話したの。」

俺はもう不安でじっとしていられなくなった。何か手で作業をしなければならず、テーブルの上から針を一本取って、糸を通し始めた。手が震え、うまくいかなかった。女が話すのをやめた時、俺が顔を上げると、彼女はかなり興味深そうに俺を見つめ、少し微笑んでいた。俺は針と糸を置き、興味があるふりをした――実際、興味はあったのだが――そして言った。

「三百ドルって大金ですね。母が手に入れられたらいいのに。ご主人は今夜あそこへ行くんですか?」

「ええ、そうよ。さっき話した男と一緒に、ボートと、もう一丁銃を借りられないか見に、町のほうへ行ったわ。真夜中過ぎに行くでしょうね。」

「昼間まで待ったほうが見やすいんじゃないですか?」

「そうね。でも、黒人だって見やすいんじゃない? 真夜中過ぎなら、彼はたぶん眠っているだろうし、森の中をこっそり回って、彼の焚き火を探すには、暗いほうが好都合よ。もし焚き火があればの話だけど。」

「そこまでは考えていませんでした。」

女はかなり興味深そうに俺を見続けており、俺は少しも落ち着かなかった。やがて彼女は言った。

「お名前は何て言ったかしら、お嬢さん?」

「メ……メアリー・ウィリアムズです。」

どうも、前にメアリーと言った覚えがなかったので、俺は顔を上げなかった。サラと言ったような気がしたのだ。だから、なんだか追い詰められたような気分になり、それが顔にも出ているのではないかと不安になった。女がもっと何か言ってくれればいいのに、と思った。彼女が黙っている時間が長ければ長いほど、俺は不安になった。しかし、今、彼女は言った。

「ねえ、最初に来た時はサラって言わなかったかしら?」

「あ、はい、言いました。サラ・メアリー・ウィリアムズです。サラが下の名前で。サラって呼ぶ人もいれば、メアリーって呼ぶ人もいるんです。」

「あら、そういうことなの?」

「はい。」

それで少し気分は良くなったが、それでも早くここから出たかった。まだ顔を上げることができなかった。

さて、その女の人は、世の中がいかに不景気か、自分たちがどれほど貧しい暮らしを強いられているか、ネズミがまるでこの家の主でもあるかのように我が物顔でうろついているか、などといった話を延々と始めたので、俺はまたほっと胸をなでおろした。ネズミの話は本当だった。隅っこの穴から、ひっきりなしに一匹が鼻先を突き出すのが見える。女の人は、一人の時はネズミに何か投げつけるものを手元に置いておかないと、気が休まる暇もないと言った。そして、結び目のようにねじ曲げられた鉛の棒を見せて、普段ならこれで狙いは正確なのだが、一日二日前に腕をひねってしまい、今うまく投げられるかどうか分からない、と言った。それでもチャンスを窺い、いきなり一匹のネズミに投げつけたが、大外れで、「痛っ!」と叫んだ。腕にひどく響いたらしい。それから、次のやつはあんたがやってみな、と言われた。俺は親父が帰ってくる前にずらかりたかったが、もちろんそんなそぶりは見せなかった。鉛の塊を受け取り、最初に鼻を出したネズミに思い切り投げつけると、もしそいつがその場に留まっていたら、相当ひどい目に遭っていただろう。女の人は、お見事だと言い、次はきっと仕留められるだろうと請け合った。彼女は鉛の塊を拾って戻ってくると、手伝ってほしいと言って、一かせの毛糸を持ってきた。俺が両手を挙げると、彼女はその手にかせをかけ、自分と旦那の話を続けた。だが、ふと話を中断してこう言った。

「ネズミから目を離さないで。鉛は膝の上に置いて、すぐ使えるようにしときなさい。」

そう言って彼女が鉛の塊を俺の膝に落としたちょうどその瞬間、俺はそれを両脚でぴしゃりと挟み込んだ。彼女はまた話を続けた。だが、一分ほどだった。それから彼女はかせを外し、俺の顔をまっすぐ見て、とてもにこやかに言った。

「さあ、本当の名前は何て言うんだい?」

「な――なんですって、奥さん?」

「本当の名前は何だい? ビルかい、トムかい、それともボブかい? ――いったい何て名前なんだい?」

俺は木の葉のように震え、どうしていいかほとんど分からなかったと思う。だが、こう言った。

「お願いです、俺みたいな哀れな娘をからかわないでください、奥さん。もしここでお邪魔なら、俺は――」

「いいや、お邪魔じゃないよ。座って、そこにいなさい。あんたを傷つけたりしないし、誰かに言いふらしたりもしない。ただ、あんたの秘密を打ち明けて、私を信じておくれ。秘密は守るよ。それどころか、力になってあげる。うちの亭主だって、あんたが望むならそうするさ。分かってるよ、あんたは逃げてきた徒弟なんだろ、それだけのことさ。たいしたことじゃない。悪いことなんかじゃないんだ。ひどい扱いを受けて、逃げ出す決心をしたんだね。まあ、お前さん、私が言いふらすなんて思うもんじゃないよ。さあ、全部話してごらん、いい子だから。」

それで俺は、もうこれ以上ごまかし続けるのは無駄だと思い、約束を破らないでくれるなら、洗いざらいすべてを白状しようと言った。そして、父も母も死んでしまい、法律で川から三十マイルも奥地の、意地の悪い年寄りの農夫に年季奉公に出されたこと、その農夫の扱いがあまりにひどくて、もう我慢できなかったこと、彼が二、三日家を空けることになったので、その隙に娘の古い服を盗んで逃げ出してきたこと、そしてその三十マイルを三晩かけて歩いてきたことを話した。夜に旅をし、昼間は隠れて眠り、家から持ってきたパンと肉の袋で道中ずっとしのいできたし、食料は十分だった。アブナー・ムーア叔父さんなら面倒を見てくれると思うから、このゴーシェンの町を目指してきたんだ、と俺は言った。

「ゴーシェンだって、坊や? ここはゴーシェンじゃないよ。セント・ピーターズバーグさ。ゴーシェンは川をさらに十マイル上ったところだよ。誰がここをゴーシェンだって言ったんだい?」

「ええと、今朝夜が明ける頃、いつものように森に入って眠ろうとしていた時に会った男です。道が二股に分かれたら右へ行け、五マイル行けばゴーシェンに着く、と。」

「酔っ払ってたんだろうね。まったくのでたらめを教えられたんだよ。」

「ええ、酔ってるみたいでしたけど、もうどうでもいいです。先を急がないと。夜が明ける前にゴーシェンに着きます。」

「ちょっと待ちな。軽食を持たせてあげるよ。欲しくなるかもしれないからね。」

そう言って彼女は軽食を用意してくれ、こう言った。

「ねえ、牛が寝そべっている時、体のどっち側から先に起き上がる? さあ、ぱっと答えて――考え込んじゃだめだよ。どっちが先だい?」

「後ろ足です、奥さん。」

「じゃあ、馬は?」

「前足です、奥さん。」

「木のどっち側に苔が生える?」

「北側です。」

「丘の中腹で十五頭の牛が草を食んでるとしたら、そのうち何頭が同じ方向に頭を向けて食べてる?」

「十五頭全部です、奥さん。」

「ふむ、どうやらあんたは本当に田舎で暮らしてきたようだね。また私をだまそうとしてるのかと思ったよ。さて、本当の名前は何て言うんだい?」

「ジョージ・ピータースです、奥さん。」

「じゃあ、それを覚えておくんだよ、ジョージ。去り際にアレキサンダーだなんて言って、私が問い詰めたらジョージ・アレキサンダーだなんて言い逃れるんじゃないよ。それから、そんな古くさい更紗の服を着て女の人のところへ行くんじゃない。あんたの女装はかなり下手くそだけど、男ならだませるかもしれない。いいかい、坊や、針に糸を通そうとする時はね、糸をじっとさせて針をそれに近づけるんじゃない。針をじっとさせて糸を突っ込むんだ。女の人はたいていそうするけど、男はいつもその逆さ。それから、ネズミか何かに物を投げる時は、つま先立ちになって、できるだけぎこちなく手を頭の上まで振り上げて、ネズミから六、七フィートも外すんだ。女の子みたいに、肩を軸にして腕を棒みたいに振るのさ。男の子みたいに、手首と肘を使って腕を横に振るんじゃない。それから、よくお聞き、女の子が膝で何かを受け止めようとする時は、膝をぱっと開くんだ。あんたが鉛の塊を受け止めた時みたいに、ぴしゃりと閉じたりはしない。まったく、あんたが針に糸を通している時に男の子だって見抜いたよ。他のことは、確かめるためにやってみただけさ。さあ、叔父さんのところへお行き、サラ・メアリー・ウィリアムズ・ジョージ・アレキサンダー・ピータース。もし困ったことがあったら、ジュディス・ロフタス夫人、つまり私のところに知らせをお寄こし。できるだけのことはしてあげるから。ずっと川沿いの道を行くんだよ。次に旅をする時は、靴と靴下を持って行きな。川沿いの道は岩だらけだから、ゴーシェンに着く頃には、あんたの足はひどいことになってるだろうからね。」

俺は土手を五十ヤードほど上り、それから来た道を引き返して、家からかなり下流にあるカヌーの場所までこっそり戻った。カヌーに飛び乗ると、大急ぎで漕ぎ出した。島の先端まで行けるくらい上流へ進み、そこから川を横切り始めた。日よけ帽は脱いだ。もう目隠しはいらなかったからだ。川の真ん中あたりまで来た時、時計が鳴り始めるのが聞こえたので、漕ぐのをやめて耳を澄ませた。音は水面をかすかに、しかしはっきりと伝わってきた――十一時。島の先端に着いた時には息も絶え絶えだったが、一息つく間もなく、かつて俺のキャンプがあった森の中へまっすぐ突っ込み、高くて乾いた場所に焚き火を熾した。

それからカヌーに飛び乗り、一マイル半下流にある俺たちの場所へ、力の限り漕いで向かった。上陸し、森を抜け、尾根を登って洞窟の中へ入った。そこにはジムが地面でぐっすり眠っていた。俺はジムを揺り起こして言った。

「起きろ、さっさと動け、ジム! 一刻の猶予もない。追手が来るぞ!」

ジムは何も尋ねず、一言も口を開かなかった。だが、それから三十分の彼の働きぶりは、彼がいかに怯えているかを物語っていた。その頃には、俺たちがこの世で持っているものすべてがいかだの上にあり、隠してあった柳の入り江からいつでも押し出せる状態になっていた。俺たちはまず洞窟の焚き火を消し、それ以降は外で蝋燭の火ひとつ見せなかった。

俺はカヌーを岸から少し離れたところまで出し、あたりを見回した。だが、もしボートがいたとしても、星の光と影ではよく見えなかっただろう。それから俺たちはいかだを出し、物音ひとつ立てず――一言も交わさず――島の麓を過ぎ、影の中を静かに下っていった。

第十二章

ようやく島の麓を抜けたのは、一時近くになっていたに違いない。いかだの進みはひどくのろく感じられた。もしボートが来たら、俺たちはカヌーに乗り移ってイリノイ側の岸へ逃げるつもりだった。ボートが来なくて幸いだった。カヌーに銃や釣り糸、食料の類を何も積んでおくのを考えていなかったからだ。俺たちはあまりに慌てふためいていて、そこまで多くのことを考える余裕がなかった。何もかもいかだの上に置いておくのは、良い判断ではなかった。

もし連中が島へ行ったなら、俺が熾した焚き火を見つけ、ジムが戻ってくるのを一晩中見張っていたことだろう。いずれにせよ、彼らは俺たちに近づかなかったし、もし俺の焚き火が彼らを騙せなかったとしても、それは俺のせいじゃない。俺はできる限りの手を尽くしてやったのだ。

夜明けの最初の光が見え始めた頃、俺たちはイリノイ側の大きな川の湾曲部にある流木島にいかだを繋いだ。そして斧でハコヤナギの枝を切り落とし、いかだを覆い隠して、まるで岸が崩れたかのように見せかけた。流木島というのは、ハコヤナギが馬鍬の歯のように密集して生えている砂州のことだ。

ミズーリ側の岸には山々が連なり、イリノイ側には鬱蒼とした森が広がっていた。その場所では、航路はミズーリ側の岸に沿っていたので、誰かに見つかる心配はなかった。俺たちは一日中そこに横たわり、いかだや蒸気船がミズーリ側の岸を下っていくのを眺め、上流へ向かう蒸気船が川の中央で大河と格闘するのを見ていた。俺はあの女の人としゃべっていた時のことを洗いざらいジムに話した。ジムは、あの女の人は賢い人だ、もしあの人が自分で俺たちを追いかけてきたら、焚き火を見つけて座り込んで見張ったりはしないだろう――いや、絶対にしない、犬を連れてくるだろう、と言った。じゃあ、なんで旦那に犬を連れてくるように言えなかったんだろうな、と俺が言うと、ジムは、男たちが準備を整える頃にはきっとそのことを思いついただろう、だから町まで犬を調達しに行って、それで時間を無駄にしたに違いない、そうでなきゃ俺たちは村から十六、七マイルも下流のこの流木島にはいないはずだ――いや、まったくだ、俺たちはまたあの古びた町に逆戻りしていただろう、と言った。それで俺は、捕まらなかった限り、連中が俺たちを捕まえられなかった理由なんてどうでもいい、と言った。

あたりが暗くなり始めた頃、俺たちはハコヤナギの茂みから頭を出し、川の上流、下流、そして対岸を見渡した。何も見えない。そこでジムはいかだの甲板の板を何枚か持ち上げ、日差しが強い日や雨の日に潜り込むための、こぢんまりとした小屋を建て、持ち物を乾いた状態に保てるようにした。ジムは小屋に床を作り、いかだの水平面から一フィートかそこら高くしたので、毛布や道具類はすべて蒸気船の波が届かない場所になった。小屋の真ん中には、ずれないように枠で囲って、五、六インチの深さの土の層を作った。これは、じめじめした天気や肌寒い時に火を熾すためのもので、小屋があれば火が見られるのを防げる。俺たちは予備の操舵用の櫂も一本作った。他の櫂が流木か何かにぶつかって折れるかもしれないからだ。古いランタンを吊るすために、短い二股の枝も取り付けた。下流から蒸気船が来るのを見たら、轢かれないように必ずランタンを灯さなければならなかったからだ。だが、上流へ向かう船に対しては、いわゆる「横断水路」にいると分かった時以外は灯す必要はなかった。川はまだかなり増水していて、低い岸はまだ少し水面下にあったので、上流へ向かう船は必ずしも航路を通らず、流れの緩やかな場所を探して進んでいたからだ。

二日目の夜、俺たちは時速四マイル以上の流れに乗って、七時間から八時間ほど進んだ。魚を捕まえたり、話をしたり、眠気を覚ますために時々泳いだりした。静かな大河を漂っていくのは、どこか荘厳な気分だった。俺たちは仰向けに寝転んで星空を見上げ、大声で話したいとは決して思わなかったし、笑うこともめったになかった――ただ、くすくすと低い笑い声を立てるだけだった。天気はおおむね非常に良く、その夜も、次の夜も、そのまた次の夜も、俺たちには何も起こらなかった。

毎晩、俺たちは町を通り過ぎた。中には黒々とした丘の中腹のはるか上にある町もあり、きらめく光の塊が見えるだけで、家一軒見えなかった。五日目の夜、俺たちはセントルイスを通過したが、それはまるで全世界が照らし出されているかのようだった。セント・ピーターズバーグでは、セントルイスには二万か三万の人がいるとよく言われていたが、あの静かな夜中の二時に、あの見事な光の広がりを見るまで、俺はそれを信じたことがなかった。そこには物音一つなく、誰もが眠っていた。

今では毎晩、十時頃になるとどこかの小さな村でこっそり岸に上がり、十セントか十五セント分のトウモロコシ粉やベーコンなどの食料を買っていた。そして時には、居心地悪そうに止まり木に止まっている鶏を一羽拝借して、連れて行くこともあった。パップはいつも言っていた。「チャンスがあったら鶏を持っていけ。自分がいらなくても、欲しがるやつはすぐに見つかる。それに、良い行いは決して忘れられないもんだ」と。パップが自分で鶏を欲しがらなかったことなんて一度もなかったが、とにかくいつもそう言っていた。

朝、夜が明ける前に、俺はトウモロコシ畑に忍び込み、スイカやマスクメロン、カボチャ、あるいは採れたてのトウモロコシなどを拝借した。パップはいつも、いつか返すつもりなら物を借りるのは悪いことじゃない、と言っていた。だが、未亡人は、それは盗みの言い訳に過ぎず、まともな人間ならそんなことはしない、と言っていた。ジムは、未亡人も一部は正しく、パップも一部は正しいと思う、と言った。だから、一番良い方法は、リストの中から二つか三つを選んで、もうそれらは拝借しないことにする――そうすれば、残りを拝借しても悪いことにはならないだろう、と彼は考えた。そこで俺たちは、川を下りながら一晩中そのことについて話し合い、スイカをやめるか、カンタロープをやめるか、マスクメロンをやめるか、それとも何をやめるか、決めようと試みた。だが、夜が明ける頃には、すべてが満足のいく形で決着し、クラブアップルとカキをやめることにした。それまではどうも気分がすっきりしなかったが、今ではすっかり安心した。俺もその結果に満足だった。クラブアップルは決しておいしくないし、カキが熟すのはまだ二、三ヶ月先だったからだ。

時々、朝早く起きすぎたり、夜遅くまで寝なかったりする水鳥を撃ち落とした。総じて、俺たちはかなり贅沢な暮らしをしていた。

セントルイスから下って五日目の夜、真夜中過ぎに大嵐に見舞われ、ものすごい雷鳴と稲妻が轟き、雨は一枚のシートのように降り注いだ。俺たちは小屋の中に留まり、いかだは流れに任せた。稲妻が閃くと、前方にまっすぐな大河と、両岸にそびえる高い岩の崖が見えた。やがて俺は言った。「おい、ジム、あれを見ろ!」それは、岩に乗り上げて難破した蒸気船だった。俺たちはまっすぐそこに向かって漂っていた。稲妻がその姿をはっきりと照らし出した。船は傾き、上甲板の一部が水面上に出ていて、閃光が走るたびに、小さな煙突の支索一本一本がくっきりと見え、大きな鐘のそばには椅子があり、その背もたれには古びたつば広の帽子が掛かっていた。

さて、夜も更け、嵐の中、すべてが神秘的な雰囲気だったので、川の真ん中でそんなにも悲しげに、寂しげに横たわる難破船を見た時、俺は他のどんな少年も感じただろう気持ちになった。その船に乗り込んで、少しうろついてみて、そこに何があるのか確かめたくなった。そこで俺は言った。

「あれに上陸しようぜ、ジム。」

だが、ジムは最初、断固として反対した。彼は言った。

「わしは難破船なんかにかかわりとうない。わしら、ええ塩梅にやっとるんや。聖書にもあるように、ええ塩梅のままにしとくのが一番や。あんな難破船には見張りがおるに決まっとる。」

「見張りだなんて、ばあさんの話でもあるまいし」と俺は言った。「見張るものなんて、船室区画と操舵室くらいのもんだ。こんな夜に、いつ壊れて川下に流されるか分からないっていうのに、船室区画と操舵室のために命を懸けるやつがいると思うか?」ジムはそれに何も言い返せなかったので、言い返そうともしなかった。「それに」と俺は続けた。「船長の船室から、何か値打ちのあるものを拝借できるかもしれないぞ。葉巻だ、きっと――一本五セントもする、現金払いのやつだ。蒸気船の船長はいつも金持ちで、月に六十ドルも稼ぐんだ。欲しいものなら、それがいくらしようがびた一文気にしないんだぜ。ポケットに蝋燭を一本突っ込んでおけ。あそこをくまなく探すまで、俺は落ち着けないんだ、ジム。トム・ソーヤーがこんなものを見て素通りすると思うか? 絶対にしないさ。彼はこれを冒険と呼ぶだろう――そう呼ぶに違いない。そして、たとえそれが最後の行動になったとしても、あの難破船に上陸するだろう。それに、彼はそれをどれだけ格好良くやるだろうか? ――自分をひけらかしたり、何かしでかしたりしないだろうか? まるでクリストファー・コロンブスが天国を発見したかのように大騒ぎするだろう。トム・ソーヤーがここにいたらなあ。」

ジムは少しぶつぶつ言ったが、折れた。彼は、できるだけ話さないようにして、話す時もひどく低い声で話さなければならない、と言った。ちょうどその時、稲妻が再び難破船を照らし出し、俺たちは右舷のデリックにたどり着き、そこにいかだを繋いだ。

ここの甲板はかなり高かった。俺たちは左舷へ向かって、暗闇の中、甲板の傾斜をこっそりと下りていった。船室区画を目指し、足でゆっくりと道を探りながら、両手を広げて支索をよけた。あまりに暗くて、支索の気配すら見えなかったからだ。やがて俺たちは天窓の前端にぶつかり、その上に這い上がった。そして次の一歩で船長のドアの前に出たが、ドアは開いていた。そして驚いたことに、船室区画の廊下のずっと奥に、光が見えた! そしてまさにその同じ瞬間に、向こうから低い声が聞こえてくるようだった!

ジムは囁き声で、ひどく気分が悪いと言い、一緒に行こうと俺に言った。俺は分かったと言い、いかだへ向かおうとした。だが、ちょうどその時、ある声が泣き叫ぶように言うのが聞こえた。

「ああ、お願いだ、やめてくれ。絶対に言わないと誓うから!」

別の声が、かなり大きな声で言った。

「嘘つけ、ジム・ターナー。お前は前にもそんな態度をとった。いつも分け前より多くを欲しがり、いつもそれを手に入れてきた。手に入れなきゃ言いふらすと脅してきたからな。だが今回は、その脅し文句を一回多く言い過ぎたようだな。お前はこの国で一番卑劣で、裏切り者のクソ野郎だ。」

この時までに、ジムはいかだへ向かっていた。俺は好奇心で煮えくり返りそうだった。そして自分に言い聞かせた。「トム・ソーヤーなら今さら引き返さない。だから俺も引き返さない。ここで何が起こっているのか見てやるんだ」と。そこで俺は小さな通路で四つん這いになり、暗闇の中を船尾の方へ這っていき、俺と船室区画の横廊下との間に船室が一つだけになるまで進んだ。するとその中で、床に手足を縛られて伸びている男と、その上に立つ二人の男が見えた。一人は薄暗いランタンを手に持ち、もう一人はピストルを持っていた。ピストルを持った男は、床の男の頭にそれを向け続けながら言った。

「やってやりてえよ! そうすべきでもある――卑劣なスカンク野郎め!」

床の男は身を縮こまらせて言った。「ああ、お願いだ、ビル、やめてくれ。もう二度と言わないから。」

そして彼がそう言うたびに、ランタンを持った男が笑って言った。

「本当にそうだろうな! お前が言った中で、それ以上に真実なことはないぜ、賭けてもいい」そして一度、こう言った。「こいつの命乞いを聞け! それでも、もし俺たちがこいつを出し抜いて縛り上げていなかったら、俺たち二人とも殺されていただろう。いったい何のために? 何のためでもない。ただ俺たちが自分たちの権利を主張したからだ――それが理由だ。だが、お前はもう二度と誰も脅せなくなるだろうぜ、ジム・ターナー。そのピストルをしまえ、ビル。」

ビルは言った。

「嫌だね、ジェイク・パッカード。俺はこいつを殺すつもりだ――それに、こいつは昔のハットフィールドを同じように殺したじゃないか――殺されて当然だろ?」

「だが俺はこいつを殺したくない。それには理由があるんだ。」

「その言葉、ありがてえ、ジェイク・パッカード! 生きてる限り、あんたのことは忘れねえ!」と床の男は、むせび泣くように言った。

パッカードはそれに気づかないふりをして、ランタンを釘に引っ掛けると、暗闇の中にいる俺の方へ歩き始め、ビルに来るように合図した。俺はできるだけ速く二ヤードほど後ずさりしたが、船が傾いていたので、あまり速くは動けなかった。轢かれて捕まるのを避けるため、俺は上側の船室に這い込んだ。男は暗闇の中を手探りで進んできて、パッカードが俺の船室に着くと、言った。

「おい――ここに入れ。」

そして彼が入り、ビルが続いた。だが彼らが入る前に、俺は上段の寝台の隅に追い詰められ、来てしまったことを後悔していた。それから彼らはそこに立ち、寝台の縁に手を置いて話をした。彼らの姿は見えなかったが、飲んでいたウイスキーの匂いでどこにいるかは分かった。俺はウイスキーを飲まなくてよかったと思った。だが、どちらにしても大して変わりはなかっただろう。ほとんどの時間、俺は息をしていなかったので、彼らは俺を見つけられなかったはずだ。あまりに怖かったのだ。それに、あんな話を聞きながら息をすることなど、誰にもできなかっただろう。彼らは低く、真剣な声で話した。ビルはターナーを殺したがっていた。彼は言った。

「あいつは言いふらすと言った。そして、きっと言うだろう。今、俺たちの分け前を両方ともあいつにやったとしても、この騒ぎと俺たちの仕打ちの後では、何の違いもない。お前が生まれてきたのと同じくらい確かだ、あいつは州の証人になる。いいか、俺の言うことを聞け。俺はあいつを楽にしてやるつもりだ。」

「俺もだ」とパッカードは、とても静かに言った。

「ちくしょう、お前はそうじゃないのかと思い始めてたところだ。まあ、それならいい。行って、やっちまおう。」

「ちょっと待て。俺はまだ言い分を言っちゃいない。俺の話を聞け。撃つのはいいが、もしやらなきゃならないなら、もっと静かな方法がある。だが俺が言いたいのはこうだ。同じくらいうまくいって、同時に何の危険も伴わない方法で目的を達成できるなら、わざわざ絞首刑になるような真似をするのは賢明じゃない。そうじゃないか?」

「その通りだ。だが今回はどうするつもりだ?」

「まあ、俺の考えはこうだ。そこらをかき回して、船室で見落とした獲物を集め、岸へ向かってその荷を隠す。それから待つんだ。いいか、この難破船が壊れて川下に流されるまで、二時間もかからないだろう。分かったか? あいつは溺れ死ぬ。そして、誰も責める相手はいない、自分自身以外にはな。それは、あいつを殺すより、かなりましなやり方だと思う。俺は、避けられる限りは人殺しには反対なんだ。賢明じゃないし、道徳的にも良くない。俺は正しいだろ?」

「ああ、そう思うぜ。だが、もし船が壊れて流されなかったらどうする?」

「まあ、とにかく二時間は待って様子を見ることができるだろ?」

「分かった。じゃあ、行こう。」

そうして彼らは出発し、俺は冷や汗をだらだら流しながら飛び出し、船首の方へ急いだ。そこは漆黒の闇だった。だが俺は、一種のしわがれた囁き声で、「ジム!」と呼びかけた。すると彼は、うめき声のような声で、すぐ肘のあたりで返事をした。俺は言った。

「急げ、ジム、ふざけたりうめいたりしてる場合じゃない。向こうに人殺しのギャングがいるんだ。もし俺たちが奴らのボートを探し出して、川下に流してやらなきゃ、奴らはこの難破船から逃げられない。そしたら、奴らのうちの一人がひどい目に遭うことになる。だが、奴らのボートを見つけられれば、奴ら全員をひどい目に遭わせることができる――保安官が捕まえてくれるからな。急げ――早く! 俺は左舷側を探す。お前は右舷側を探せ。いかだのところから始めて――」

「ああ、かなわん、かなわん! いかだ? いかだはもうありまへん! 綱が切れて流されてしもた! わしら、ここに置き去りや!」

第十三章

さて、俺は息を呑み、ほとんど気を失いそうになった。あんな連中と一緒に難破船に閉じ込められるなんて! だが、感傷に浸っている場合ではなかった。今すぐあのボートを見つけなければならなかった――自分たちのために、それが必要だったのだ。そこで俺たちは、がたがた震えながら右舷側を下っていった。それは遅々とした作業で、船尾に着くまで一週間もかかったように思えた。ボートの気配はない。ジムは、もうこれ以上は進めないと思うと言った――あまりに怖くて、ほとんど力が残っていない、と。だが俺は、来い、もしこの難破船に取り残されたら、俺たちは間違いなく窮地に陥る、と言った。そこで俺たちは再びうろつき始めた。船室区画の船尾を目指し、それを見つけた。それから天窓の上を、鎧戸から鎧戸へとしがみつきながら前へ進んだ。天窓の縁は水に浸かっていたからだ。横廊下のドアにかなり近づいた時、確かに小舟があった! かろうじてそれが見えた。俺は心から感謝した。もう一秒後にはそれに乗り込んでいただろう。だが、ちょうどその時、ドアが開いた。男の一人が、俺から二フィートほどのところに頭を突き出した。俺はもうだめだと思った。だが彼はすぐに頭を引っ込め、言った。

「その忌々しいランタンを見えないところにやれ、ビル!」

彼は何か入った袋をボートに放り込み、それから自分も乗り込んで腰を下ろした。パッカードだった。それからビルも出てきて乗り込んだ。パッカードは低い声で言った。

「準備よし――押し出せ!」

俺はあまりに力が抜けて、鎧戸にほとんどしがみついていられなかった。だがビルは言った。

「待て――あいつの懐を探ったか?」

「いや。お前は?」

「いや。じゃあ、あいつはまだ金の分け前を持ってるな。」

「まあ、それなら来い。荷物だけ取って金を残しておく手はない。」

「おい、あいつ、俺たちが何を企んでるか怪しまないか?」

「多分な。だが、どっちにしろ手に入れなきゃならん。来い。」

そうして彼らは出て、中へ入っていった。

ドアは傾いている側にあったので、ばたんと閉まった。そして半秒後には、俺はボートの中にいた。ジムが俺の後に転がり込んできた。俺はナイフを抜き、ロープを切り、そして俺たちは出発した!

俺たちはオールには触れず、話さず、囁かず、ほとんど息さえしなかった。俺たちは、パドルボックスの先端を過ぎ、船尾を過ぎ、死んだように静かに、滑るように素早く進んだ。そして一、二秒後には、俺たちは難破船から百ヤード下流におり、闇がその最後の痕跡まで飲み込み、俺たちは安全で、それを知っていた。

三百か四百ヤード下流まで来た時、船室区画のドアのところでランタンが小さな火花のように一瞬光るのが見えた。それで俺たちは、あの悪党どもが自分たちのボートを見失い、今やジム・ターナーと同じくらい困った状況にあることを理解し始めたのだと分かった。

それからジムがオールを握り、俺たちはいかだを追いかけた。男たちのことを心配し始めたのは、この時が初めてだった――それまでは時間がなかったのだと思う。人殺しでさえ、あんな状況に陥るのはなんて恐ろしいことだろう、と考え始めた。俺は自分に言い聞かせた。「いつか俺自身が人殺しになるかもしれない。そしたら、俺はどう思うだろう?」と。そこで俺はジムに言った。

「最初に見える灯りの百ヤード下流か上流で、お前と小舟にとって良い隠れ場所になるところに上陸しよう。それから俺が行って、何かしらの作り話をして、誰かにあのギャングを助けに行ってもらって、彼らを窮地から救い出すんだ。そうすれば、時が来た時に絞首刑にできる。」

だが、その考えは失敗に終わった。すぐにまた嵐が始まり、今度は前よりもひどかったからだ。雨は降り注ぎ、灯りは一つも見えなかった。誰もが寝ていたのだろう。俺たちは川を轟音を立てて下り、灯りを探し、いかだを探した。長い時間が経って雨は小降りになったが、雲は残り、稲妻が弱々しく光り続けていた。やがて閃光が、前方に浮かぶ黒いものを照らし出し、俺たちはそれに向かった。

それはいかだだった。再びそれに乗り込めて、俺たちはひどく喜んだ。今度は、ずっと下流の右手の岸に灯りが見えた。そこで俺はそこへ行くと言った。小舟は、あのギャングが難破船で盗んだ戦利品で半分ほど埋まっていた。俺たちはそれをいかだの上に山積みにし、ジムにはそのまま下流へ流れ、二マイルほど進んだと思ったら灯りを見せ、俺が来るまでそれを燃やし続けるように言った。それから俺はオールを握り、灯りを目指して漕ぎ出した。それに近づくにつれて、三つか四つ、さらに灯りが現れた――丘の中腹に。それは村だった。俺は岸の灯りの上流に近づき、オールを休めて流れに身を任せた。通り過ぎる時、それが双胴の渡し船の旗竿に吊るされたランタンだと分かった。俺は、見張り番はどこで寝ているのだろうと思いながら、あたりをうろついた。やがて、船首のビットに、頭を両膝の間にうずめて止まり木に止まるように眠っている彼を見つけた。俺は彼の肩を二、三度軽く揺すり、泣き始めた。

彼は、驚いたように身じろぎした。だが、それが俺だけだと分かると、大きくあくびをして伸びをし、それから言った。

「やあ、どうした? 泣くな、坊主。何があったんだ?」

俺は言った。

「父さんと、母さんと、姉さんと、それから――」

そして俺は泣き崩れた。彼は言った。

「ああ、ちくしょう、そんなに嘆くな。誰にだって悩みはあるもんだ。これもきっとうまくいくさ。彼らに何があったんだ?」

「彼らは――彼らは――あなたはこの船の見張り番ですか?」

「ああ」と彼は、かなり満足げな様子で言った。「俺は船長で、船主で、航海士で、操舵手で、見張り番で、甲板長だ。時には貨物や乗客にもなる。俺は昔のジム・ホーバックほど金持ちじゃないし、彼のように誰彼構わず気前よく親切にはできないし、彼のように金をばらまいたりはできない。だが、俺は何度も彼に言ってきたんだ。俺はあんたと立場を交換したくはない、と。なぜなら、船乗りの人生こそ俺の人生だからだ、と俺は言うんだ。町から二マイルも離れた、何も起こらないような場所に住むなんて、彼の全財産とその倍の金を積まれてもごめんだね、と。俺は言うんだ――」

俺は割り込んで言った。

「彼らはひどい窮地に陥ってるんです、そして――」

「誰がだ?」

「父さんと、母さんと、姉さんと、フッカーさんです。もしあなたの渡し船であそこへ行ってくれたら――」

「どこへ? 彼らはどこにいるんだ?」

「難破船です。」

「どの難破船だ?」

「ええと、一つしかありません。」

「なんだって、ウォルター・スコット号のことじゃないだろうな?」

「はい。」

「なんてこった! いったいそこで何をしてるんだ、まったく?」

「ええと、わざわざそこへ行ったわけじゃないんです。」

「そうだろうとも! なんてこった、すぐにそこから離れなきゃ、助かる見込みはないぞ! いったいどうしてそんな目に遭ったんだ?」

「簡単なことです。フッカーさんが、あそこの町を訪ねていて――」

「ああ、ブースズ・ランディングだな――続けろ。」

「彼女はブースズ・ランディングを訪ねていて、ちょうど夕暮れ時、友人の――ええと名前は忘れました――家に一晩泊まるために、黒人の女中と一緒に馬渡し船で渡り始めたんです。ところが、操舵用の櫂を失くしてしまい、ぐるぐる回って、船尾から先に二マイルほど流され、難破船に馬乗りになってしまったんです。船頭と黒人の女中と馬はみんな助からなかったんですが、フッカーさんはなんとか難破船に掴まって乗り移ったんです。さて、暗くなってから一時間ほどして、俺たちが商売用の平底船で下ってきて、あまりに暗かったので、真上にくるまで難破船に気づかなかったんです。それで俺たちも馬乗りになってしまいました。でも、ビル・ウィップル以外はみんな助かりました――ああ、彼は本当にいいやつだった! ――いっそ俺だったらよかったのに、本当に。」

「なんてこった! こんなひどい話は聞いたことがない。それで、あんたたちはどうしたんだ?」

「ええと、俺たちは叫んだりわめいたりしたんですが、あそこは川幅が広すぎて、誰にも聞こえませんでした。それで父さんが、誰かが岸に上がってどうにか助けを呼ばなきゃならない、と言ったんです。泳げるのは俺だけだったので、俺が決死の覚悟で飛び込みました。フッカーさんは、もしもっと早く助けが見つからなかったら、ここへ来て彼女の叔父さんを探せ、彼が何とかしてくれるだろう、と言いました。俺は一マイルほど下流で陸に上がり、それからずっと、人々に何とかしてもらおうと駆けずり回っていたんですが、みんな、『なんだ、こんな夜に、こんな流れの中で? 正気の沙汰じゃない。蒸気渡し船に行け』と言うんです。今、もしあなたが行ってくれたら――」

「ジャクソンにかけて、行きたいもんだ。ちくしょう、行くべきかもしれねえ。だが、いったい誰がその金を払うんだ? あんたの親父さんが――」

「ああ、それは大丈夫です。フッカーさんが、特に、彼女の叔父さんのホーバックさんが――」

「なんてこった! 彼が彼女の叔父さんなのか? おい、あそこの向こうの灯りを目指して走れ。そこに着いたら西へ曲がって、四分の一マイルほど行くと酒場がある。ジム・ホーバックのところへ急いで連れて行ってもらえ、と伝えろ。彼が代金を払ってくれる。ぐずぐずするなよ、彼は知らせを聞きたがるだろうからな。彼が町に着く前に、姪御さんは無事に助けておくと伝えてくれ。さあ、急げ。俺はここの角を曲がって、機関士を起こしてくる。」

俺は灯りを目指して走り出したが、彼が角を曲がるやいなや、引き返して自分の小舟に戻り、水を汲み出し、それから流れの緩やかな場所で岸を六百ヤードほど上り、何艘かの木材運搬船の間に身を隠した。渡し船が出発するのを見るまで、落ち着けなかったからだ。だが、総じて、あのギャングのためにこれだけの面倒をかけたことで、俺はかなり心地よい気分だった。こんなことをする人間はそう多くはないだろう。未亡人がこのことを知ってくれたらいいのに、と思った。彼女なら、俺がこんないたずら者たちを助けたことを誇りに思ってくれるだろうと俺は判断した。いたずら者やろくでなしこそ、未亡人や善良な人々が最も関心を持つ類いの人間だからだ。

さて、間もなく、難破船が薄暗く、ぼんやりと、川を下って流れてきた! 俺の体を一種の冷たい震えが走り抜け、それから俺はそれに向かって漕ぎ出した。船はひどく沈んでいて、中にいる誰かが生きている見込みはほとんどないと、すぐに分かった。俺は船の周りをぐるりと回り、少し叫んでみたが、返事はなかった。すべてが死んだように静かだった。あのギャングのことを思うと、少し気が重くなったが、それほどでもなかった。彼らが耐えられるなら、俺も耐えられるだろう、と俺は考えたからだ。

そこへ渡し船がやって来た。そこで俺は、川の中央に向かって、下流へ長く斜めに漕ぎ出した。そして、視界から外れたと判断した時、オールを休め、振り返って、渡し船が難破船の周りを嗅ぎ回るのを見た。船長は、フッカーさんの叔父さんであるホーバック氏が彼女の遺体を欲しがるだろうことを知っていたからだ。それから間もなく、渡し船は諦めて岸へ向かい、俺は自分の仕事に取り掛かり、轟音を立てて川を下っていった。

ジムの灯りが現れるまで、ひどく長い時間がかかったように思えた。そして現れた時、それは千マイルも離れているように見えた。俺がそこに着く頃には、東の空が少し白み始めていた。そこで俺たちは島を目指し、いかだを隠し、小舟を沈め、死んだように眠りについた。

第十四章

やがて、俺たちが起きると、あのギャングが難破船から盗んだ荷物をひっくり返してみた。すると、ブーツや毛布、服、その他ありとあらゆるもの、そしてたくさんの本と望遠鏡、葉巻三箱が見つかった。俺たちは二人とも、生まれてこのかた、これほど金持ちになったことはなかった。葉巻は極上品だった。俺たちは午後中ずっと森の中で横になり、話をしたり、俺が本を読んだりして、総じて楽しい時間を過ごした。俺はジムに、難破船の中と渡し船で起こったことを洗いざらい話した。そして、こういうのが冒険なんだ、と言った。だが彼は、もう冒険はごめんだ、と言った。俺が船室区画に入っていき、彼がいかだに戻ろうと這い戻って、それがないと分かった時、彼はほとんど死にそうになった、と言った。どう転んでも、もう自分はおしまいだと思ったからだ。もし助からなければ溺れ死ぬだろうし、もし助かったとしても、助けてくれた人は誰であれ、褒美をもらうために彼を故郷に送り返すだろう。そうすれば、ミス・ワトソンはきっと彼を南部に売ってしまうだろう、と。まあ、彼は正しかった。彼はほとんどいつも正しかった。黒人にしては、彼は並外れて冷静な頭を持っていた。

俺はジムに、王様や公爵や伯爵などについて、彼らがどれほど派手な服を着て、どれほど気取っていて、「ミスター」の代わりに互いを「陛下」とか「閣下」とか「卿」とか呼び合うことについて、かなり読み聞かせた。ジムは目を丸くして、興味を示した。彼は言った。

「そんなにようさんおるとは知りまへんでした。わしが聞いたことあるんは、昔のソロモンはんくらいのもんで、トランプの札におる王様を数えへんかったらな。王様はどれくらいもらえるんや?」

「もらう?」と俺は言った。「なんだって、欲しけりゃ月に千ドルはもらえるさ。欲しいだけもらえるんだ。何もかもが彼らのものなんだから。」

「そらええなあ! ほんで、何せなあかんのや、ハック?」

「何もしないんだよ! なんだって、そんなこと言うんだ! ただ座ってるだけさ。」

「いや、ほんまかいな?」

「もちろんさ。ただ座ってるだけ――まあ、戦争がある時以外はな。そん時は戦争に行く。だが他の時は、ただぶらぶらしてるだけさ。それか鷹狩りに行く――ただ鷹狩りして、それから――しっ! ――何か物音が聞こえなかったか?」

俺たちは飛び出して見てみたが、それはずっと下流の方で、岬を回ってくる蒸気船の車輪の羽音に過ぎなかった。それで俺たちは戻ってきた。

「ああ」と俺は言った。「それから他の時、退屈な時は、議会とごちゃごちゃやるんだ。そして、もしみんなが言うことを聞かなきゃ、首をはねちまう。だが、たいていはハーレムでぶらぶらしてる。」

「どこでぶらぶら?」

「ハーレムだ。」

「ハーレムてなんや?」

「彼が奥さんたちを置いておく場所だよ。ハーレムを知らないのか? ソロモンは一つ持ってた。百万人の奥さんがいたんだ。」

「ああ、そうやったな。わし――わし、忘れてしもうとったわ。ハーレムいうんは、下宿屋みたいなもんやろな。たぶん、子供部屋では大騒ぎやろ。ほんで、奥さんたちもようけ喧嘩するやろし、そんで騒ぎが大きくなる。それでも、ソロモンはんは今まで生きた中で一番賢い人やて言われとる。わしはそんなもん信用しまへんわ。なんでかって? 賢い人が、そんなガンガンうるさい中でずっと暮らしたいと思うか? いや――思うわけないわ。賢い人やったら、ボイラー工場を建てるやろ。そしたら、休みたい時にボイラー工場を止められるからな。」

「でも、とにかく彼は一番賢い男だったんだ。未亡人がそう言ってたんだから、彼女自身の口から。」

「未亡人が何て言おうがかまへんわ。彼は賢い人なんかやなかった。わしが見た中で、一番どえらいやり方をする人やった。あの子を真っ二つに切り裂こうとした話を知っとるか?」

「ああ、未亡人が全部話してくれたよ。」

「ほな、ええか! それが世界一のとんでもない考えやなかったか? ちょっと考えてみい。そこに切り株がある――それが女の一人や。ここにあんたがおる――それがもう一人や。わしがソロモンはん。ほんで、この一ドル札が子供や。あんたら二人とも、これが自分のものやと主張する。わしはどうする? まともな知恵があるやつなら誰でもするように、近所を駆けずり回って、この札がどっちのもんか突き止めて、正しい方に無事に渡すか? いや、わしはこの札を真っ二つに切り裂いて、半分をあんたに、もう半分をもう一人の女にやるんや。それがソロモンはんが子供にしようとしたことや。さて、あんたに聞きたいんやが、半分の札に何の使い道がある? それじゃ何も買えへん。ほんで、半分の子供に何の使い道がある? わしやったら、百万あってもびた一文の値打ちもないわ。」

「でも、ちくしょう、ジム、お前は完全に要点を見逃してる――ちくしょう、千マイルも見当違いだ。」

「誰がや? わしか? あっち行け。わしにあんたの理屈を言うな。わしは、分別っちゅうもんは見りゃ分かる。あんなやり方に分別なんかないわ。争いは半分の子供についてやなかった、争いは丸一人の子供についてやったんや。ほんで、丸一人の子供についての争いを、半分の子供で解決できると思うようなやつは、雨宿りする知恵もないわ。わしにソロモンはんの話をするな、ハック。わしはあいつのことならよう知っとるわい。」

「でも、お前は要点を分かってないって言ってるんだ。」

「そんな論点なんか知るかいな! わいは自分の知っとることを知っとるんや。ええか、ほんまの論点はもっと下や、もっと深いとこにあるんやで。ソロモンはんの育てられ方に問題があるんや。子どもが一人か二人しかおらん男を考えてみい。そないな男が子どもを無駄遣いするやろか? いや、せえへん。でけへんのや。子どもらの価値っちゅうもんをよう分かっとる。せやけど、家に五百万人くらいの子どもが走り回っとる男やったらどうや。話は別や。猫を真っ二つにするみたいに、平気で子どもを真っ二つにしよるわ。なんぼでも代わりはおるんやからな。子どもが一人二人増えようが減ろうが、ソロモンはんにとっちゃ屁でもないこっちゃ。あのいまいましい奴め!」

こんな黒んぼは見たことがない。一度頭に思い込みができたら、もう絶対にてこでも動かないんだ。俺が今まで会ったどの黒んぼよりも、あいつはソロモンに手厳しかった。だから俺は別の王様の話をし始めて、ソロモンの話は流すことにした。ずっと昔にフランスで首をはねられたルイ十六世の話をした。それから、その息子の「ドルフィン」[訳注: 原文はDauphin(フランス王太子)だが、ハックはdolphin(イルカ)と聞き間違えている。]っていう王子様の話も。王様になるはずだったのに、捕まって牢屋に入れられて、そこで死んだって言う人もいる、ってな。

「かわいそうに、ちっこい坊やが。」

「でも、そこから抜け出して逃げて、アメリカに来たって言う人もいるんだ。」

「そらええな! けど、寂しい思いするやろなあ。ここには王様はおらんのやろ、ハック?」

「ああ。」

「ほな、仕事も見つからへんやんけ。どないするんやろ?」

「さあ、どうだか。警察官になるやつもいるし、人にフランス語の話し方を教えるやつもいるらしい。」

「なんでや、ハック。フランスの人間はわいらと同じように喋らんのか?」

「違うんだよ、ジム。あいつらの言うことなんて、一言も分かりゃしない。たったの一言もだ。」

「へえ、たまげたなあ! なんでそないなことになるんや?」

「俺が知るかよ。でも本当なんだ。本で読んだことがある。例えばさ、誰かがお前のところに来て『ポリ・ヴ・フランセ』って言ったら、どう思う?」

「何も考えへんわ。いきなり頭をぶん殴ったる。まあ、そいつが白人やなかったらの話やけどな。黒んぼにそんなこと言われたら黙ってへんで。」

「よせよ、別に悪口じゃないんだ。ただ、『フランス語を話せますか?』って言ってるだけなんだよ。」

「ほな、なんで普通にそう言わんのや?」

「いや、そう言ってるんだよ。それがフランス人流の言い方なんだ。」

「まったく、あほらしい言い方やな。もうその話は聞きたないわ。意味が分からん。」

「なあジム、猫は俺たちみたいに話すか?」

「いや、猫は喋らへん。」

「じゃあ、牛は?」

「いや、牛も喋らへん。」

「猫は牛みたいに話すか? 牛は猫みたいに話すか?」

「いや、どっちもそんなことせえへん。」

「あいつらが互いに違う話し方をするのは、自然で当たり前のことだよな?」

「そらそうや。」

「じゃあ、猫や牛が俺たちと違う話し方をするのも、自然で当たり前のことだよな?」

「ああ、そらもちろんや。」

「それなら、フランス人が俺たちと違う話し方をするのが、どうして自然で当たり前のことじゃないんだ? それに答えてみろよ。」

「ハック、猫は人間か?」

「いや。」

「ほな、猫が人間みたいに喋るんは筋が通らへん。牛は人間か? それとも牛は猫か?」

「いや、どっちでもない。」

「ほな、牛が人間や猫みたいに喋る義理はないわな。フランス人は人間か?」

「ああ。」

「ほな! ちくしょうめ、なんで人間みたいに喋らんのや? それに答えてみい!」

言葉を無駄にしても仕方がないと分かった。黒んぼに議論の仕方を教えるなんて無理な話だ。だから、俺は黙った。

第十五章

あと三晩も下れば、俺たちの目的地であるイリノイ州の南端、オハイオ川が合流するカイロに着くだろうと見当をつけていた。そこでいかだを売り払い、蒸気船に乗ってオハイオ川をずっと遡り、自由州のどこかへ行けば、もう面倒ごとはなくなるはずだった。

さて、二日目の夜、霧が出始めた。俺たちは砂州を見つけて、そこにいかだを繋ごうとした。霧の中を進むのは危険だからだ。俺がカヌーで先に進み、舫い綱を固定しようとしたが、繋げるようなものはか細い若木しかなかった。崩れやすい川岸の縁に生えていた一本に綱を巻きつけたが、流れが強く、いかだが猛烈な勢いで突っ込んできたせいで、若木は根こそぎ引き抜かれ、いかだはそのまま流されていってしまった。霧がどんどん濃くなっていくのが見え、俺は胸が悪くなるほど怖くなって、半ば一分ほども身動きができなかった。そうこうしているうちに、いかだはもう見えなくなっていた。二十ヤード先も見通せない。俺はカヌーに飛び乗り、いかだの舳先に戻ってパドルを掴み、一漕ぎしようとした。だが、カヌーは動かない。慌てていたせいで、繋いだ綱を解くのを忘れていたのだ。立ち上がって解こうとしたが、興奮のあまり手が震えて、何もまともにできなかった。

ようやく出発できると、俺はいかだを追って、砂州に沿って夢中で漕ぎ出した。そこまでは良かったが、砂州は六十ヤードほどの長さしかなく、その端を通り過ぎた途端、俺は真っ白な濃霧の中に飛び出してしまった。自分がどっちへ向かっているのか、死人同然、皆目見当もつかなかった。

パドルを漕ぐのはまずいな、と思った。下手に漕げば、川岸か砂州か何かに突っ込んでしまう。じっとして流れに任せるしかない。だが、こんな時に手をこまねいているのは、たまらなくじれったいものだ。俺は「おーい」と叫び、耳を澄ませた。ずっと川下のどこかで、小さな叫び声が聞こえた。途端に元気が出てきた。俺はその声を目指して猛然と漕ぎ出し、もう一度聞こえないかと神経を集中させた。次に声が聞こえた時、俺はそちらへ向かっているのではなく、右に逸れていることに気づいた。その次は左に逸れていた。しかも、声との距離はあまり縮まっていない。俺があちこちへふらふらと漕ぎ回っているのに、声の方は常にまっすぐ進んでいるからだ。

あいつが気を利かせて、ブリキの鍋でもずっと叩いてくれればいいのに、と思ったが、そんなことはしてくれない。叫び声と叫び声の間の静寂が、俺を苦しめた。俺は必死で漕ぎ続けたが、やがて叫び声が背後から聞こえてきた。もう完全に迷ってしまった。あれは誰か別のやつの声か、あるいは俺の向きが変わってしまったかのどちらかだ。

俺はパドルを放り出した。また叫び声が聞こえた。まだ背後からだが、場所が違う。声は鳴り続け、場所を変え続け、俺もそれに応え続けた。やがて声は再び俺の前方から聞こえるようになった。流れのせいでカヌーの向きが川下に戻ったのだと分かった。あれがジムの声で、他のいかだ乗りでなければ、もう大丈夫だ。霧の中では声の聞き分けなんてできやしない。霧の中では、何もかもが普段通りに見えたり聞こえたりしないものだからだ。

叫び声は続き、一分ほどすると、俺は崩れやすい川岸に猛スピードで近づいていた。岸には大きな木々が煙のような幽霊となってそびえ立っている。流れは俺を左へ押しやり、轟々と音を立てる流木の間をすり抜けていった。あまりの流れの速さに、流木が唸っているかのようだった。

一、二秒後には、あたりはまた真っ白な静寂に包まれた。俺は心臓の鼓動を聞きながら、身じろぎもせずにじっとしていた。百回も鼓動する間、息もしていなかったと思う。

もう諦めた。何が起こったのか分かった。あの川岸は島で、ジムは島の反対側を流れていってしまったのだ。十分もあれば通り過ぎられるような砂州じゃない。あれはちゃんとした島で、大きな木が生い茂っている。長さは五、六マイル、幅は半マイル以上あるかもしれない。

俺は耳を澄ませたまま、十五分ほどじっとしていたと思う。もちろん、一時間に四、五マイルの速さで流されてはいたが、そんなことは考えもしない。いや、まるで水の上で死んだように静止しているように感じるのだ。流木がちらりと横を通り過ぎても、自分がどれだけ速く進んでいるかなんて考えない。息を呑んで、「うわ、あの流木の速いこと!」と思うだけだ。夜中に一人で霧の中にいるのが、陰気で心細いなんて嘘だと思うなら、一度やってみるといい。すぐに分かるはずだ。

それから半時間ほど、俺は時々叫んでみた。とうとう遠くから返事があり、それを追おうとしたが、うまくいかない。やがて、砂州がいくつも集まった場所に入り込んでしまったようだと分かった。両側に砂州のかすかな影が見えるのだ。時にはその間に狭い水路があるだけで、見えない砂州も、川岸から垂れ下がった古い枯れ木やゴミに流れがぶつかる音で、そこにあることが分かった。砂州の間で叫び声を聞き分けるのはすぐに諦めた。どうせ少し追いかけてみただけだ。鬼火を追いかけるよりもひどい。音がこれほどあちこち動き回り、これほど素早く、これほど頻繁に場所を変えるなんて、見たこともなかった。

四、五回は、川から島を叩き落としてしまわないように、必死で岸から離れなければならなかった。だから、いかだも時々岸にぶつかっているに違いないと思った。そうでなければ、もっと先に進んで、声が聞こえなくなっているはずだ。いかだは俺より少し速く流れていたから。

やがて、俺は再び開けた川に出たようだったが、どこからも叫び声は聞こえなかった。ジムは流木に引っかかって、もうおしまいになったのかもしれない、と思った。俺はすっかり疲れ果てていたので、カヌーに横になり、もうくよくよするのはやめようと言い聞かせた。もちろん眠るつもりはなかったが、あまりに眠くてどうしようもなかった。だから、ほんの少しだけうたた寝しようと思った。

だが、それはうたた寝以上だったようだ。目を覚ますと、星が明るく輝き、霧はすっかり晴れていた。そして俺は、大きな川の湾曲部を、舳先を後ろにしてぐるぐると回りながら下っていた。最初は自分がどこにいるのか分からず、夢を見ているのだと思った。物事が思い出されてきても、まるで先週の出来事がぼんやりと蘇ってくるかのようだった。

ここはとてつもなく大きな川で、両岸にはこれまで見たこともないほど高く、鬱蒼とした木々が、星明かりで見る限り、まるで堅固な壁のようにそびえ立っていた。川下のはるか遠くに、水面に黒い点が見えた。俺はそれを追いかけたが、たどり着いてみると、それは二本の丸太を繋ぎ合わせたものに過ぎなかった。次にまた別の点を見つけて追いかけた。そしてまた別の点。今度こそ当たりだった。いかだだ。

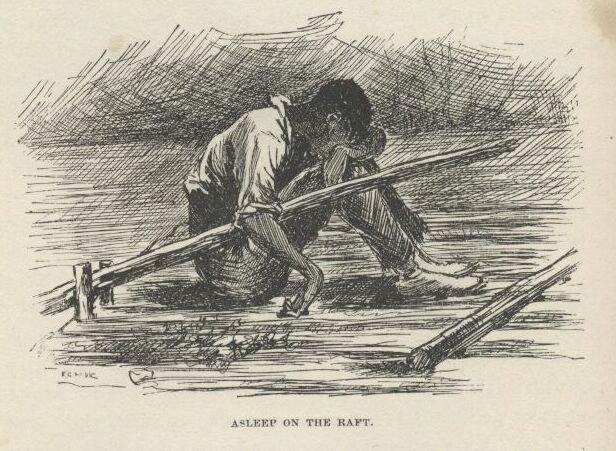

いかだに着くと、ジムが膝の間に頭をうずめ、眠りこけて座っていた。右腕は舵取り用のオールにだらりと垂れ下がっている。もう一方のオールは折れていて、いかだの上は葉っぱや枝や泥で散らかっていた。ひどい目に遭ったようだ。

俺はいかだにカヌーを繋ぎ、ジムの鼻先で横になって、あくびをしたり、ジムの方へ拳を突き出して伸びをしたりして、言った。

「よう、ジム。俺、寝てたのか? なんで起こしてくれなかったんだよ。」

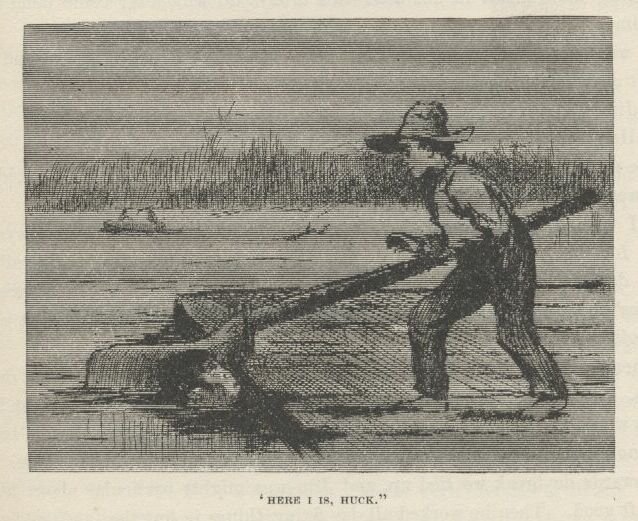

「ありがたや、ハックか? 死んでへんかったんか。溺れてへんかったんか。戻ってきたんか? ほんまやなんて、信じられへん。ほんまに信じられへんわ。顔を見せてみい、触らせてみい。おお、死んでへん! 戻ってきたんやな、生きてぴんぴんして、いつものハックや。いつものハックや、ありがたや、ありがたや!」

「どうしたんだよ、ジム? 酒でも飲んだのか?」

「酒? わいが酒を飲んだって? 酒を飲む機会なんぞあったかいな?」

「じゃあ、なんでそんなおかしなこと言うんだ?」

「わいがどんなおかしなこと言うとるんや?」

「どんなって、俺が戻ってきたとか何とか、まるで俺がどこかへ行ってたみたいなこと言ってるじゃないか。」

「ハック、ハック・フィン、わいの目を見い。ちゃんと目を見てみい。お前はどっかへ行っとらんかったんか?」

「どこかへ行ったって? 一体何言ってんだよ? 俺はどこへも行ってない。どこへ行くっていうんだ?」

「なあ、だんな、何かがおかしいで。わいはわいなんか、それとも誰なんか? わいはここにおるんか、どこにおるんや? それが知りたいんや。」

「そうだな、お前は間違いなくここにいると思うけど、頭がごちゃごちゃになったただの馬鹿だと思うぞ、ジム。」

「わいが馬鹿やて? ほな、これに答えてみい。お前、砂州に舫い綱を結ぶんや言うて、カヌーで出ていかんかったか?」

「いや、行ってない。何の砂州だ? 砂州なんて見てないぞ。」

「砂州を見てへんて? なあ、綱がほどけて、いかだが川をびゅーんと流されて、お前とカヌーは霧の中に置き去りにされたんやないか?」

「何の霧だ?」

「そら、あの霧や! 一晩中出とった霧や。ほんで、お前が叫んで、わいも叫んで、島の中でごっちゃになって、片方は迷子になって、もう片方も迷子になったも同然やったやろ。自分がどこにおるか分からんかったんやからな。ほんで、わいはたくさんの島にぶち当たって、えらい目に遭うて、もう少しで溺れ死ぬとこやったんやないか? なあ、そうやろ、だんな。そうやないか? それに答えてみい。」

「おいおい、もうたくさんだぜ、ジム。俺は霧も島も災難も、何も見てない。一晩中ここでお前と話してて、十分くらい前にお前が寝ちまったから、俺も同じように寝たんだと思う。そんな短い時間で酔っぱらえるわけないから、もちろん、お前は夢を見てたんだよ。」

「ちくしょうめ、どないして十分でそないな夢を全部見られるんや?」

「まあ、とにかく、お前は夢を見たんだよ。だって、そんなことは何も起こらなかったんだからな。」

「せやけど、ハック、わいにははっきり……」

「どんなにはっきりしてようが関係ない。全部でたらめだ。俺が知ってる。だって、俺はずっとここにいたんだから。」

ジムは五分ほど何も言わず、座って考え込んでいた。やがて、こう言った。

「ほな、わいは夢を見とったんやろな、ハック。けど、ちくしょう、今まで見た中で一番強烈な夢やで。それに、こないに疲れる夢は初めてや。」

「ああ、まあ、いいじゃないか。夢ってのは時々、ものすごく人を疲れさせるもんだからな。でも、そいつはすごい夢だったな。全部話してくれよ、ジム。」

そこでジムは、実際に起こった通りに、一部始終を話し始めた。もっとも、かなり話を盛ってはいたが。それから、これは警告として送られたものだから、「解釈」を始めなきゃならん、と言った。最初の砂州は、俺たちに良くしてくれようとする男を表していて、流れは、俺たちをその男から引き離してしまう別の男だと言う。叫び声は、時々やってくる警告で、それを理解しようと一生懸命にならなければ、災難から守ってくれるどころか、俺たちを不運に陥れるだけだ、と。たくさんの砂州は、喧嘩好きな連中や意地悪なあらゆる種類の人間とこれから遭遇する困難を表しているが、自分たちのことに集中して、言い返したり相手を怒らせたりしなければ、俺たちはそれを乗り越え、霧を抜けて、自由州である広くて澄んだ川に出ることができ、もう二度と面倒なことにはならないだろう、ということだった。

俺がいかだに乗った直後は、空はかなり暗く曇っていたが、今はまた晴れ始めていた。

「ああ、まあ、そこまではうまく解釈できたな、ジム」と俺は言った。「でも、これは何を表してるんだ?」

それは、いかだの上の木の葉やゴミ、そして折れたオールだった。今ではそれらがはっきりと見えた。

ジムはゴミを見て、それから俺を見て、またゴミに目を戻した。夢のことがあまりに強く頭にこびりついていたせいで、それを振り払って、すぐに事実を元に戻すことができないようだった。だが、ようやく事態を飲み込むと、彼はにやにやもせずにじっと俺を見つめて、こう言った。

「あれが何を表しとるかやて? 教えたるわ。わいが仕事と、お前を呼ぶ声でくたくたになって眠りについた時、わいの心は張り裂けそうやった。お前がおらんようになって、わいといかだがどうなろうと、もうどうでもええと思とったからや。ほんで、目が覚めて、お前が無事に戻ってきたのを見つけた時、涙が出てきた。あまりのありがたさに、ひざまずいてお前の足にキスしたいくらいやったんや。それやのに、お前が考えとったんは、どないして嘘ついてこのジム爺を馬鹿にしてやろうかっちゅうことだけやった。あそこにあるんはゴミや。ほんでな、友達の頭に泥を塗って、恥かかせるような奴のことをゴミっちゅうんや。」

それから彼はゆっくりと立ち上がり、小屋の方へ歩いていき、それだけを言うと中に入ってしまった。だが、それで十分だった。俺はあまりに自分が卑劣に思えて、取り消してもらうためにあいつの足にキスしたいくらいだった。