シャーロック・ホームズは、ある朝、私たちが朝食の席についたとき、こう言った。「ワトソン、申し訳ないが、私は出かけなければならない。」

「出かける? どこへ?」

「ダートムーア、キングズ・パイランドへだ。」

私は驚かなかった。実のところ、彼がまだこの異常な事件に関わっていないことの方が不思議なくらいだった。この話題はイングランド中で話の種になっていたのだ。私の同伴者は一日中、うなだれて眉間にしわを寄せ、最もきつい黒タバコを詰めては吸い、私の問いかけや話しかけにもまったく耳を貸さなかった。新聞の号外が次々と届けられたが、ざっと目を通しただけで隅に放り投げてしまった。しかし、彼が黙っている間も、私は彼が何について考え込んでいるのか、よく分かっていた。世間を騒がせ、彼の分析力を駆り立てるに足る問題はただ一つ、ウェセックス・カップの本命馬が不可解に姿を消し、その調教師が悲劇的に殺された事件だった。だから彼が突然、事件現場へ行くと告げたとき、それは私が予想し、かつ望んでいたことに他ならなかった。

「もし邪魔でなければ、私も一緒に行きたいのだが」と私は言った。

「ワトソン、君が来てくれることは実にありがたい。君の時間も決して無駄にはならないと思う。この事件には、きわめて特異なものになりそうな要素がある。ちょうどパディントン発の列車に間に合いそうだし、道中でもう少し詳しく話そう。君のすばらしい双眼鏡も持ってきてくれるとありがたい。」

こうして、ひとしきり後、私はエクセター行きの一等車の隅に座っていた。シャーロック・ホームズは、耳当て付きの旅行帽から精悍な顔をのぞかせ、パディントン駅で手に入れた新聞の束に目を通している。私たちはすでにレディングを遠く後にし、彼は最後の新聞を座席の下に押し込み、私に葉巻入れを差し出した。

「順調だ」と彼は窓の外に目をやり、時計を見ながら言った。「今の時速は五十三マイル半だ。」

「四分の一マイルごとの標識は見ていなかった」と私は言った。

「私もだ。しかし、この路線の電信柱は六十ヤードごとに立っているから、計算は簡単だ。さて、君はジョン・ストレイカー殺害とシルヴァー・ブレイズ失踪の件について調べたか?」

「『テレグラフ』紙や『クロニクル』紙を読んだよ。」

「この事件は、新たな証拠を得るよりも、細部をふるい分けるために推理力を使うべき場合だ。あまりにも異例で、完全で、多くの人間にとって個人的な重要性があるため、推測と憶測と仮説の洪水に見舞われている。問題は、事実という枠組み――絶対的に否定できない事実――を、理論家や記者の装飾から切り離すことにある。そして、確かな基盤を得た上で、どんな推論ができるか、この謎の核心がどこにあるかを見極めるのが我々の務めだ。火曜の晩、馬主のロス大佐と、事件を担当しているグレゴリー警部の両名から、協力を求める電報を受け取った。」

「火曜の晩だって!」と私は叫んだ。「今日は木曜の朝じゃないか。なぜ昨日行かなかったんだ?」

「実は、ワトソン、私は判断を誤った――これは、君の記録を通して私を知る人が思う以上に、よくあることなのだ。イングランドで最も有名な馬が、ダートムーア北部のような人口の少ない場所で長く隠し通せるとは、どうにも信じがたかった。昨日は一日中、もう見つかったという知らせが来るのを待っていて、その誘拐犯こそがジョン・ストレイカー殺害の犯人だろうと思っていた。しかし、翌朝になっても、若いフィッツロイ・シンプソンの逮捕以外、何も進展がないと知り、私が動くべき時だと感じた。ただ、昨日は無駄になったわけではないとも思っている。」

「つまり、何か理論を立てたのか?」

「少なくとも、事件の本質的な事実はつかんだ。君にそれを列挙しよう。事件を他人に説明するほど、頭が整理されることはないし、君に協力してもらう以上、出発点を示すのは当然だ。」

私はクッションにもたれ、葉巻をくゆらせながら聞いた。ホームズは前のめりになり、左手のひらに長い細い人差し指で要点を数えながら、事件の概要を語り始めた。

「シルヴァー・ブレイズはアイソノミー系統の馬で、名高い先祖に劣らぬ輝かしい戦績を持っている。今五歳、ロス大佐のもとで次々と競馬の賞をもたらしてきた。事件の時点でウェセックス・カップの大本命、単勝オッズは三倍強だ。競馬ファンから常に絶大な支持を受け、これまで一度も期待を裏切っていないから、そのオッズでも巨額の賭け金が集まっていた。つまり、来週火曜のレースでシルヴァー・ブレイズが出場しないことを強く望む者が大勢いたわけだ。

「当然、キングズ・パイランドの大佐の厩舎では最大限の警備が敷かれた。調教師ジョン・ストレイカーは、かつてロス大佐の騎手で、体重が増えて引退後、五年間騎手、七年間調教師として仕え、誠実熱心な人物だ。その下には三人の若者がおり、厩舎には全四頭しかいない。毎晩一人が厩舎で当直、他は屋根裏で寝る。三人とも素行は申し分ない。ストレイカーは既婚で、厩舎から約二百ヤード離れた小さな住宅に住む。子どもはおらず、女中が一人、生活も安定している。周囲は寂しい田舎だが、北へ半マイルほど行くと、タヴィストックの業者が病人や空気の良いダートムーアを楽しみたい人向けに建てた小さな住宅群がある。タヴィストックの町は西へ二マイル、さらに荒野を越えて二マイル先には、サイラス・ブラウンが管理するメイプルトン卿の大規模な調教所がある。他の方向は一面の荒れ地で、時折ジプシーがさまようだけだ。これが事件前夜、月曜夜の状況だった。

「その晩、いつも通り馬は運動と給水を終え、九時に厩舎は施錠された。二人の若者は調教師の家に歩いて行き、台所で夕食を取り、もう一人のネッド・ハンターは厩舎の見張りを続けた。九時過ぎ、女中のイーディス・バクスターがハンターの夕食――カレー羊肉――を厩舎に運んだ。飲み物は持たず、厩舎には水道があり、当番は水以外飲んではならない決まりだった。道は荒野を横切るので真っ暗、彼女はランタンを携えていた。

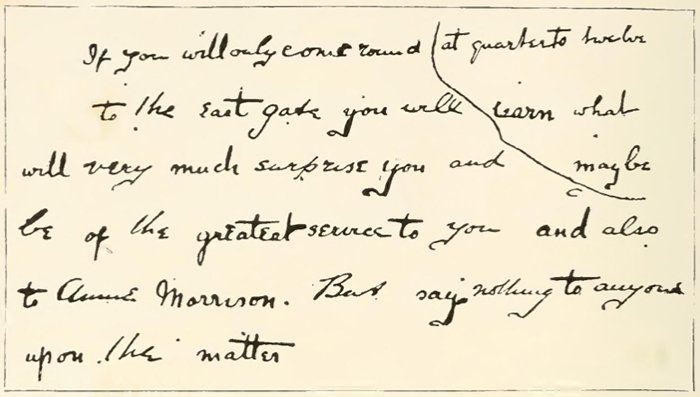

「イーディス・バクスターが厩舎まで三十ヤードの所で、闇から男が現れ、立ち止まるよう呼びかけた。男がランタンの明かりに入ると、上品な身なり、グレイのツイードのスーツ、布の帽子、ゲートルを着け、先に丸い重い杖を持っていた。ただし、顔の異様な青白さと神経質な様子が強く印象に残ったという。年齢は三十をいくぶん超えているようだった。

『ここがどこかご存じですか?』と彼は尋ねた。『あやうく荒野で野宿するところでしたが、あなたのランタンの光が見えたので。』

『すぐそこのキングズ・パイランドの調教厩舎ですよ』と彼女は答えた。

『おお、それは運が良い!』と彼は叫んだ。『毎晩、厩舎には少年が一人で寝ていると聞きました。今あなたが持っているのは、その子の夕食でしょう。新しいドレスの代金を稼ぐ気はありませんか?』と言い、ベストのポケットから折りたたんだ白い紙片を取り出した。『今晩、この小包を少年に渡してくれたら、お金で買えるいちばん素敵なドレスをあげましょう。』

「彼女は男の切迫した様子に怯え、窓まで走って行き、いつものように料理を手渡した。すでに窓は開いており、中ではハンターが小さなテーブルに座っていた。彼女が出来事を話し始めると、男が再びやって来た。

『こんばんは』と彼は窓越しに言った。『ちょっとお話がしたかった。』彼女の証言によれば、そのとき彼の握った手から紙包みの端がはみ出ていたのに気づいた。

『何の用だ?』と少年が尋ねた。

『君の懐が潤うかもしれない話だよ。君のところはウェセックス・カップに二頭――シルヴァー・ブレイズとバイアードを出すね。正直な話をしてくれたら損はさせない。バイアードなら五ハロンで百ヤード差をつけられると聞いたが、本当に厩舎はそちらに賭けているのか?』

『くそっ、またあの手合いか!』と少年は怒鳴った。『キングズ・パイランド流のおもてなしをしてやる!』彼は立ち上がり、犬を解きに厩舎を駆け抜けた。女中は家へ逃げ帰ったが、ふり返ると男はまだ窓越しに身を乗り出していた。しかし、ハンターが猟犬を連れて外に出ると、男は消えており、建物の周囲を走り回っても手がかりはなかった。」

「ちょっと待ってくれ」と私は尋ねた。「犬を連れて少年が外に飛び出したとき、ドアは開け放しだったのか?」

「素晴らしい、ワトソン、その点は私も特に重要視して、昨日ダートムーアに特別な電報を送って確認した。少年は出る前に鍵をかけている。窓は、さらに言えば、大人が通れるほど大きくはなかった。

「ハンターは仲間の馬丁が戻るのを待って、調教師に出来事を伝えた。ストレイカーは話を聞いて興奮したが、本当の意味では事態の重大さを理解していなかったようだ。しかし漠然と不安が残り、夜中の一時、奥さんが目を覚ますと、彼は服を着ていた。問いただすと、馬のことで気がかりで眠れない、様子を見に厩舎へ行くという。奥さんは雨音が窓に当たるのを聞き、引き留めたが、彼は大きなマッキントッシュを着て家を出て行った。

「ストレイカー夫人は朝七時に目覚め、夫がまだ戻っていないことに気づいた。大急ぎで着替え、女中を呼び、厩舎へ向かった。ドアは開いており、中ではハンターが椅子にうずくまって、完全な昏睡状態だった。本命馬の馬房は空で、調教師もいなかった。

「屋根裏で寝ていた二人の若者もすぐに起こされたが、二人とも熟睡していて何も聞かなかった。ハンターは明らかに何らかの強い薬物の影響下にあり、話もできなかったので、休ませておき、残りの二人と女中らは失踪者の捜索に出た。調教師が運動のため早朝に馬を連れ出したのではという希望もあったが、家の近くの丘に登ると、荒野一帯を見渡しても馬の影はなく、かわりに惨劇の前兆を目にした。

「厩舎から四分の一マイルほどのところ、ジョン・ストレイカーのオーバーコートがハリエニシダの茂みに引っかかっていた。そのすぐ先のくぼ地の底で、不運な調教師の死体が発見された。頭は何か重い凶器で激しく砕かれ、腿には鋭利な刃物による長くきれいな切り傷があった。ただ、ストレイカーは必死に抵抗した形跡があり、右手には血まみれの小ナイフ、左手には赤と黒のシルクのネクタイを握っていた。これは前夜厩舎に現れた男が着けていたものだと女中が証言した。

「ハンターも昏睡から目を覚ますと、そのネクタイが例の男のものだと断言した。同時に、あの男が窓辺で自分のカレー羊肉に薬を混ぜ、見張りを無力化したのだと確信している。

「失踪馬については、事件現場のぬかるみの中に馬がいた証拠が明確に残っていた。しかしそれきり馬はいなくなり、懸賞金もかけられ、ダートムーア中のジプシーが目を光らせているが、いまだ手がかりはない。分析の結果、馬丁が残した夕食には目に見える量の粉末アヘンが混入していたが、家で同じ料理を食べた者には何の影響もなかった。

「以上が憶測を排した事件の主要事実だ。次に、警察の対応をまとめる。

「担当のグレゴリー警部は非常に有能な人物だ。もし想像力があれば警察界で大成しただろう。現地到着後、当然容疑がかかる人物を速やかに発見・逮捕した。その男――フィッツロイ・シンプソンといい、先の住宅群の住人だった。彼は名家の出身で、かつての財産を競馬で浪費し、現在はロンドンの紳士クラブでささやかなブックメーカー業で生計を立てている。彼の賭け帳を見ると、本命馬に対して五千ポンドもの大金を賭けていた。

「逮捕時、彼は素直にキングズ・パイランドの馬や、同じくメイプルトン厩舎のデズボロー(二番人気)について情報を得に来たと供述した。前夜の行動も否定せず、悪意はなく、あくまで情報収集が目的だと主張した。ネクタイを突きつけられると真っ青になり、それが殺された調教師の手にあった理由をまったく説明できなかった。ずぶ濡れの衣服は前夜の嵐の中を出歩いていた証拠であり、彼の持っていたペナン・ロイヤーの鉛入りステッキも、事件の傷害に使われた可能性が高い凶器だった。

「一方で、彼自身には傷がなく、ストレイカーのナイフの状態からして、襲撃者の一人は負傷しているはずだ。以上が事件の全体像だ、ワトソン。何か気づくことがあれば、ぜひ教えてほしい。」

私はホームズの明解な説明に、非常に興味を持って耳を傾けていた。ほとんどの事実は知っていたが、その重要性と相互関係を十分には理解していなかった。

「ストレイカーの切り傷は、脳への損傷で生じる痙攣の中で、自分のナイフでできたものかもしれないのでは?」と私は提案した。

「それは十分ありえる、むしろその可能性が高い」とホームズは言った。「その場合、被告に有利な主要な点が一つ消えることになる。」

「それでも、警察の立てている理論がどういうものなのか、いまひとつ分からない」と私は言った。

「どの理論にも重大な欠点があるのは否めない」とホームズは答えた。「警察の考えはこうだ。フィッツロイ・シンプソンは少年を薬で眠らせ、何らかの方法で合鍵を手に入れて厩舎のドアを開け、馬を連れ出し、どうやら誘拐しようとしたようだ。手綱もなくなっているから、シンプソンがこれを用いたのだろう。そしてドアを開けたまま、馬を荒野へ連れて行こうとしたが、そこへ調教師が出くわした。争いが起こり、シンプソンは重いステッキで調教師の頭を打ちぬき、ストレイカーの小ナイフで反撃されることもなかった。その後、馬は何らかの隠し場所へ連れ去られたか、あるいは争いの最中に逃げ出して荒野をさまよっているのかもしれない。これが警察の見解であり、確かに信じがたいが、他の説明はさらにあり得ない。しかし、現地に行けばすぐに検証できるだろうし、それまでの間にこれ以上進展することは難しそうだ。」

私たちが巨大なダートムーアの中心、まるで盾の中央の飾りのように位置する小さな町タヴィストックに到着したのは、夕方になってからだった。駅には二人の紳士が私たちを待っていた。一人は背が高く金髪で、獅子のような髪とあごひげ、そして奇妙に鋭い淡い青色の目を持っていた。もう一人は小柄で機敏な人物で、非常にきちんとした身なり、フロックコートとゲートルを着用し、整ったもみあげと片眼鏡をかけていた。後者が有名なスポーツマンであるロス大佐、前者がイギリス警察で急速に名声を高めているグレゴリー警部であった。

「来てくださって大変うれしい、ホームズさん」と大佐が言った。「警部殿はこちらで考えられる限りのことは全てやってくれましたが、ストレイカーの仇討ちと馬の捜索には一切の手を尽くしたいのです。」

「何か新しい進展はありましたか?」とホームズが尋ねた。

「申し訳ありませんが、ほとんど進展はありません」と警部が答えた。「外に屋根付き馬車を用意しています。明るいうちに現場をご覧になりたいでしょうから、車中でお話ししましょう。」

数分後、私たちは皆快適なランドー馬車に揺られ、風変わりなデヴォンの古都を走り抜けていた。グレゴリー警部は事件の話でいっぱいで話し続け、ホームズは時折質問や感嘆を挟み込んだ。ロス大佐は腕を組み、帽子を目深にかぶって背もたれにもたれながら沈黙していた。私は二人の探偵のやりとりを興味深く聞いていた。グレゴリー警部は、自身の仮説を述べ始めたが、その内容は列車の中でホームズが予想していたものとほとんど同じであった。

「フィッツロイ・シンプソンを取り巻く網はかなり狭まっています」と彼は言った。「私自身、彼が犯人だと思っています。ただし、証拠は状況証拠だけですし、何か新たな展開があればそれも覆るかもしれません。」

「ストレイカーのナイフについては?」

「彼は転倒した際に自分で負傷した、という結論に達しました。」

「道中、友人のワトソン医師も同じことを私に示唆してくれました。もしそうなら、このシンプソンという男には不利な証拠になりますね。」

「確かに、その通りです。彼はナイフも持っていませんし、傷の跡もありません。とはいえ、彼に不利な証拠は確かに強いものです。彼は本命馬の失踪に強い関心を持ち、馬丁に毒を盛った疑いもあります。嵐の夜に外にいたことは間違いなく、重いステッキを持っていましたし、死体の手には彼のネクタイが握られていました。陪審にかけるには十分でしょう。」

ホームズは首を振った。「腕利きの弁護士なら全部引き裂いてしまうさ。なぜ彼は馬を厩舎から連れ出す必要があった? 傷つける気ならその場でできただろう。合鍵は持っていたのか? 誰が彼に粉末アヘンを売った? 何より、この土地のよそ者である彼が、どうやってあの馬を隠せる? 使用人の少女に渡そうとした紙切れについて、彼自身はどう説明している?」

「それは10ポンド紙幣だったと本人は言っています。財布にも1枚ありました。しかし、それ以外の疑問点はそこまで深刻ではありません。彼はこの土地のよそ者ではないのです。夏に2度タヴィストックに宿泊していました。アヘンはおそらくロンドンから持ち込まれたものでしょう。合鍵は用済みになったら捨てたでしょう。馬は湿原の穴や廃坑にでも沈められているかもしれません。」

「ネクタイについては?」

「自分のものだと認めており、失くしたと主張しています。ただし、彼が馬を厩舎から連れ出した理由を説明できる新たな要素が出てきました。」

ホームズが耳をそばだてた。

「月曜の夜、事件現場から1マイルの場所にジプシーの一団が野営していた痕跡を発見しました。火曜にはもういなくなっていました。もしシンプソンと彼らの間に何らかのやり取りがあったとすれば、馬をジプシーに引き渡す途中で襲われ、今も彼らが馬を持っている可能性もあります。」

「確かに考えられるな。」

「ジプシーの捜索は続いています。タヴィストックの全ての厩舎や納屋も半径10マイル以内くまなく調べました。」

「近くにもう一つ調教場があるとか?」

「はい。それも見逃せない要素です。デズボロウ厩舎の馬が二番人気だったため、本命馬の失踪には利害関係があります。調教師のサイラス・ブラウンは大きな賭けをしていて、ストレイカーとは仲が悪かった。しかし、厩舎は調べましたが、何も関連は見つかりませんでした。」

「シンプソンとメープルトン厩舎の利害関係も?」

「全くありません。」

ホームズは馬車の座席にもたれ、会話は止んだ。数分後、御者が道路沿いのひなびた赤煉瓦の小さなヴィラの前で馬車を止めた。少し離れた牧草地の向こうには、灰色瓦の長い建物が見えた。その他の方向には、枯れゆくシダで銅色に彩られた湿原の低い起伏が水平線まで広がり、タヴィストックの尖塔と、メープルトン厩舎を示す西方の家並みだけが景色を遮っていた。私たちは皆、車を降りたが、ホームズだけは空を見つめたまま、思索に没頭して座席に残っていた。私が腕に触れると、ホームズは激しくハッとして我に返り、馬車を降りた。

「失礼しました」とホームズは、驚いたような顔のロス大佐に向かって言った。「ちょっと夢想していました。」 その目には鋭い光が宿り、抑えきれない興奮が感じられた。私は彼の様子に慣れていたが、何か手がかりを掴んだことを確信した。ただどこでそれを見つけたのかは想像もつかなかった。

「すぐに現場をご覧になりますか、ホームズさん?」とグレゴリー警部。

「いや、ここで少し詳細を確認したい。ストレイカーはこちらに運ばれたのですね?」

「はい。階上に安置されています。検死は明日です。」

「彼は長年あなたの部下だったのですか、ロス大佐?」

「とても優秀な使用人でした。」

「死亡時の所持品を調べましたか、警部?」

「持ち物なら応接室にあります。ご覧になりますか?」

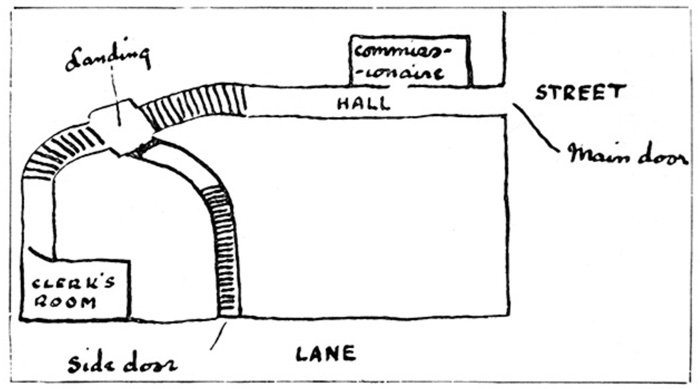

「ぜひ見せていただきたい。」私たちは前室に入り、中央のテーブルを囲んで座った。警部が四角いブリキ箱の錠を開け、小さな持ち物の山を並べた。マッチ箱、2インチほどのロウソク、A.D.P.印のブライヤーパイプ、アザラシ革の煙草入れに細切りキャベンディッシュが半オンス、銀の懐中時計と金の鎖、金貨5枚、アルミの鉛筆、数枚の書類、そしてロンドンのワイス&カンパニー製で、非常に繊細で硬い刃を持つ象牙柄のナイフがあった。

「これは変わったナイフだ」とホームズは手に取り、隅々まで調べながら言った。「血痕があるので、これが死体の手に握られていたものだな。ワトソン、これは君の分野では?」

「白内障手術用のナイフです」と私は答えた。

「やはりそうか。とても繊細な作業用の刃で、こんな荒っぽい外出に持っていくのは奇妙だ。しかも折り畳めない。」

「先端にはコルクの円盤が付いていて、遺体のそばに落ちていました」と警部。「奥さんの話では、ナイフは寝室の化粧台に置いてあり、出かける時に夫が持ち出したそうです。武器としては頼りないですが、その場で手に取れるものとしては一番良かったのでしょう。」

「なるほど。書類の方は?」

「3枚は干し草商の領収書。1枚はロス大佐からの指示書。もう1枚はボンド街のマダム・ルシュリーエ作成の、ウィリアム・ダービシャー宛ての婦人服代37ポンド15シリングの請求書です。ストレイカー夫人によれば、ダービシャーは夫の友人で、時おり手紙をここに宛てていたそうです。」

「ダービシャー夫人はなかなか贅沢な趣味だったようだ」とホームズは請求書を見ながら言った。「ドレス一着で22ギニーとは高い。しかし、それ以上得られるものはなさそうだ。では現場に向かおう。」

応接室を出ると、廊下で待っていた痩せこけて苦悩の影が色濃く残る女性が、一歩踏み出して警部の袖に手を置いた。

「見つかったんですか? 見つけてくださったんですか?」と彼女は息を切らして言った。

「いいえ、ストレイカー夫人。ですが、こちらのホームズさんがロンドンから助力に来てくださり、我々も最善を尽くします。」

「以前、プリマスのガーデンパーティーでお会いしませんでしたか、ストレイカー夫人?」とホームズ。

「いいえ、違います。」

「おや、確かに見覚えが……鳩色の絹のドレスにダチョウの羽飾りをつけていませんでしたか?」

「そんな衣装は持っていません」と夫人。

「なるほど、それで確定ですね」とホームズは答え、謝罪して警部の後に続いた。少し湿原を歩くと、遺体が見つかった窪地に着いた。縁にはコートが掛けられていたハリエニシダの茂みがあった。

「あの夜は無風だったそうですね?」とホームズ。

「はい、ただし雨はひどかったです。」

「ならばコートは風で飛ばされたのではなく、意図的に置かれたわけだ。」

「その通りです。」

「地面はかなり踏み荒らされていますね。月曜の夜以来、たくさんの人が来たのでしょう。」

「ここにござが敷かれ、皆その上に立っています。」

「素晴らしい。」

「この袋にストレイカーの履いていた片方のブーツ、シンプソンの片方の靴、そしてシルヴァー・ブレイズの蹄鉄の型があります。」

「素晴らしい!」ホームズは袋を受け取り、窪地に降りるとゴザを中央に移動させ、うつ伏せになって泥地を綿密に観察した。「おや?」と彼は突然言った。「これは?」それは半分燃えたマッチで、泥にまみれて木片のようにしか見えなかった。

「なぜ見逃したのか……」と警部は悔しそうに言った。

「泥に埋まっていて見えなかった。私はそれを探していたから見つけた。」

「えっ、見つかることを予期していたのか?」

「不思議ではないと思った。」

ホームズは袋から靴を取り出し、泥の上の跡と比較した。その後、窪地の縁によじ登り、シダや茂みの間を這うように調べた。

「もうこれ以上の足跡はありません」と警部。「100ヤード四方、徹底的に見ました。」

「なるほど」ホームズは立ち上がった。「警部がおっしゃるなら、私がもう一度調べる無礼は避けます。しかし、明日現場の地形を把握しておきたいので、少し湿原を散歩したい。蹄鉄も幸運のお守りに持っていくとしよう。」

ロス大佐は、私の友人の静かで組織的なやり方に少し苛立ちを見せ、時計を見た。「警部、戻ってきてほしい。相談したいことがいくつかあるし、特に本命馬をカップの出場リストから外すべきかどうか、世間のためにも考えたい。」

「絶対にいけません」ホームズがきっぱりと言った。「名前はそのままにしておくべきだ。」

大佐はうなずいた。「ご意見を伺えてよかった。私たちはストレイカー邸で待っています。散歩が終わったら一緒にタヴィストックへ戻りましょう。」

大佐と警部は戻り、ホームズと私はゆっくり湿原を歩いた。メープルトン厩舎の向こうに日が沈み始め、前方の斜面は黄金色から夕陽を浴びて赤茶色に染まっていた。しかし、私の連れは風景に目もくれず、深い思索に沈んでいた。

「ワトソン、こう考えるんだ」とついに彼が口を開いた。「今はジョン・ストレイカー殺害犯のことはさておき、馬の行方だけを追ってみよう。事件の最中や直後に馬が逃げ出したとしたら、どこへ行くか? 馬は群れで動く生き物だ。一人ならキングズ・パイランドに戻るか、メープルトンに向かうだろう。湿原を野生でさまよう理由がない。もう誰かに見つかっているはずだ。ジプシーが連れ去る理由もない。彼らは警察を避けるため、厄介ごとはすぐに手を引く。しかも、あの馬を売る宛てもない。リスクは大きく、得るものがない。明らかだろう。」

「では、どこにいる?」

「既に言った通り、キングズ・パイランドかメープルトンしかあり得ない。キングズ・パイランドにはいない。つまりメープルトンだ。仮説としてそう仮定し、検証してみよう。この辺りの地面は警部の言う通り、乾いて固い。しかし、メープルトンの方角へ下るところに、あそこに窪地がある。月曜の夜は相当ぬかるんでいたはずだ。もし仮説が正しければ、馬はそこを通ったことになる。足跡を探すのはそこだ。」

私たちは会話しながらさっそうと歩き、数分で例の窪地に着いた。ホームズの指示で私は右岸を、彼は左岸を下り始めたが、50歩も進まないうちに彼が叫び、手を振っていた。柔らかな土の上に馬の蹄跡がはっきり残っており、ポケットから取り出した蹄鉄がぴったり合った。

「想像力の価値が分かるだろう」とホームズは言った。「グレゴリー警部に足りないのはこれだ。可能性を想像し、仮説に基づいて行動し、そして正しかった。では進もう。」

私たちは湿地を越え、四分の一マイルほど乾いた草地を進んだ。また斜面を下り、また足跡を見つけた。さらに半マイルほどで一度見失ったが、やがてメープルトン近くで再び見つけた。最初に気づいたのはホームズで、彼は勝ち誇った顔で指差していた。馬の足跡の隣には人の足跡があった。

「馬は単独だったのに」と私は叫んだ。

「その通り。さっきまで単独だった。おや、これは?」

足跡は急に向きを変え、キングズ・パイランド方向へ戻っていた。ホームズは口笛を吹き、私たちはそれを追った。彼は跡に目を凝らしていたが、私はふと脇に目をやり、同じ足跡が逆方向にも伸びているのを見て驚いた。

「やったな、ワトソン」とホームズは私が指摘すると言った。「長い遠回りをせずに済んだ。戻る跡を追おう。」

それほど遠くなかった。足跡はメープルトン厩舎の門へ続くアスファルト舗装で終わっていた。近づくと厩舎から下男が走り出てきた。

「ここで油を売られると困る」と彼は言った。

「ひとつだけ質問がある」とホームズは言い、ベストのポケットに指を入れた。「もし明日の朝5時にご主人のサイラス・ブラウンさんを訪ねたら、お目にかかれるだろうか?」

「間違いなく、朝一番で起きているのはご主人です。でも今ちょうど出てきましたよ。いや、私があなたからお金を受け取るところをご主人に見られたら、首が飛びます。後でなら。」

ホームズがポケットから取り出したハーフクラウンをしまい直すと、獰猛な表情の年配男がハンティングクロップを振りながら門から現れた。

「どうした、ドーソン! 余計な話はやめろ! 仕事に戻れ! それからお前――何の用だ?」

「10分だけお話を」とホームズは愛想良く言った。

「誰彼構わず相手にしている暇はない。見知らぬ奴はいらん。さっさと立ち去らないと犬をけしかけるぞ。」

ホームズは身を寄せ、調教師の耳元で何かをささやいた。彼は激しく身を震わせ、顔を真っ赤にした。

「嘘だ! でたらめだ!」

「それならここで論争するか、それとも部屋で静かに話すか?」

「……入れよ、好きにしろ。」

ホームズは微笑んだ。「数分で戻るよ、ワトソン。さて、ブラウンさん。お好きなように話をどうぞ。」

二十分ほど経ち、赤みがすっかり消えてあたりが灰色に染まったころ、ホームズと調教師が再び姿を現した。これほどの短時間で、サイラス・ブラウンほど劇的に変わった男を私は見たことがなかった。彼の顔は死人のように青ざめ、額には汗が光り、手は震えて狩猟鞭が風に揺れる枝のように左右に揺れていた。あの威圧的で横柄な態度もすっかり影を潜め、今や主人に従う犬のように、ホームズの隣をおどおどと歩いている。

「ご指示どおりにします。すべてやります」と彼は言った。

「一つたりとも間違いのないように」とホームズは彼を振り返って言った。サイラス・ブラウンはホームズの眼に込められた威圧を感じて身をすくめた。

「もちろん、間違いなんてありません。必ずそこにあります。先に戻しておくべきでしょうか、それとも――」

ホームズは少し考えてから急に笑い出した。「いや、そのままでいい。あとで君に手紙を書く。絶対にごまかしは無しだ、さもないと――」

「大丈夫です、お任せください!」

「うん、君なら大丈夫だろう。では、明日また連絡する」ホームズはきっぱりと背を向け、相手が差し出した震える手を無視して、私たちはキングズ・パイランドへと歩き出した。

「サイラス・ブラウンほど、いじめっ子と臆病者、卑怯者が見事に混じり合った男には、なかなかお目にかかれないな」とホームズは歩きながら感想を述べた。

「つまり、彼が馬を持っているということか?」

「最初はしらを切ろうとしたが、あの朝彼が取った行動をことごとく言い当ててやったので、私が見ていたと思い込み、観念したというわけだ。もちろん、君もあの特徴的に四角い足跡に気づいて、彼のブーツがぴったり一致しているのを見ただろう。それに、こんな大胆なことを部下が勝手にやるはずがない。私は、彼がいつものように一番に厩舎に降りていき、見慣れぬ馬が荒野をうろついているのを発見した場面を説明した。そして、その馬の額の白い斑点から、偶然にも自分が賭けている馬を凌ぐ唯一の馬が自分の手中に転がり込んだことに驚いた様子も。そのとき彼はとっさに馬をキングズ・パイランドへ戻そうとしたが、悪魔が囁いて、レースが終わるまで隠しておこうと考え、メイプルトンに持ち帰って匿った経緯まで詳細に語った。そこまで言われては、さすがに観念して自分の身の安全しか考えなくなったというわけだ」

「だが、彼の厩舎は捜索されたはずでは?」

「古狐のような連中には、いろんな手口があるものだ」

「だが、今も馬を彼に預けておいて危険では? 馬を傷つける動機が十分にあるだろう」

「心配ない。彼は自分の目の中のリンゴのごとく、その馬を守るさ。無事に馬を引き渡すことだけが助かる道だと、よくわかっている」

「ロス大佐は、どんな場合でも情けをかけるような人物には見えなかったが」

「事はロス大佐の一存では決まらない。私は私の方法で進め、話すことも話さないことも選べる。これが非公式の強みだ。ワトソン、君も気づいていただろうが、大佐の私に対する態度は少々横柄だった。少し彼にからかいを仕掛けたくなってきた。馬のことは何も言わないでくれ」

「もちろん、あなたの許可なくは言わない」

「だが、これはジョン・ストレイカー殺害の謎に比べれば取るに足らんことだ」

「その捜査に専念するつもりか?」

「いや、逆だ。今夜の夜行列車でロンドンに戻る」

私は友人の言葉に唖然とした。デヴォンシャーに来てまだ数時間、しかもあれほど鮮やかに始めた捜査を放棄するとは到底理解できなかった。これ以上何を聞き出そうとしても、彼は何も語らなかった。

私たちが調教師の家に戻ると、大佐と警部が居間で待っていた。

「私と友人は今夜の急行でロンドンへ戻ります」ホームズが言った。「あなた方の美しいダートムーアの空気を少々味わわせていただきました」

グレゴリー警部は驚いた様子で目を見開き、大佐は皮肉な笑みを浮かべた。

「ストレイカーの殺人犯逮捕を諦めたというわけですな」と大佐が言った。

ホームズは肩をすくめた。「確かに大きな障害がありますので」と答えた。「ですが、あなたの馬は火曜日に出走できると固く信じています。騎手のご準備もお願いします。それと、ジョン・ストレイカー氏の写真を頂けますか?」

警部は封筒から写真を取り出して渡した。

「さすがはグレゴリー警部ですね。私の望みをすべて予測してくださる。少しだけお待ちいただけますか? 召使いの娘に質問したいことがあります」

ホームズが部屋を出ると、大佐は遠慮なく言った。「ロンドンから呼んだ助言者には正直失望している。来た時と何も変わっていないように思える」

「少なくとも馬は出走できるという保証が得られました」と私は言った。

「保証ならあるさ」大佐は肩をすくめた。「だが、私は馬そのものが欲しい」

私は友人をかばおうと口を開きかけたが、ちょうどホームズが戻ってきた。

「さて諸君、タヴィストックへ向かう用意はできている」

私たちが馬車に乗り込むと、厩舎の少年がドアを開けてくれた。その時、ホームズは何か思いついたらしく、少年の袖に手を触れた。

「放牧場に羊が何頭かいるな。世話をしているのは誰だい?」

「僕です、旦那様」

「最近、何か異変はあったか?」

「さほどのことじゃありませんが、三頭ほど足を引きずるようになりました」

ホームズは大いに満足した様子で、くすくすと笑いながら手をこすり合わせた。

「大穴を狙ったぞ、ワトソン。まったくの大穴だ」彼は私の腕をつねりながら言った。「グレゴリー警部、この羊に現れた奇妙な流行病にご注意願いたい。さあ、御者、出発!」

ロス大佐は、いまだに友人の力量を疑う表情だったが、警部の顔には鋭い関心が浮かんでいるのが見て取れた。

「それはそんなに重要なのか?」と警部は尋ねた。

「きわめて重要だ」

「他に注目すべき点は?」

「夜中の犬の事件にだ」

「犬は夜中、何もしなかった」

「そこが奇妙なのだ」とシャーロック・ホームズが答えた。

四日後、ホームズと私は再び列車に乗り、ウィンチェスターへ向かっていた。ウェセックス杯のレースを見るためだ。ロス大佐が駅の外で待っており、私たちは彼の馬車で郊外のコースへ向かった。大佐の顔は険しく、態度も極めて冷たかった。

「馬は、まったく消息がつかめん」と彼は言った。

「見ればすぐ分かる自信はありますか?」ホームズが尋ねた。

大佐は怒気を込めて答えた。「二十年も競馬に関わってきたが、そんな質問を受けたのは初めてだ。子どもでもシルヴァー・ブレイズの額の白斑と斑点のある前脚を見れば分かる」

「賭けの状況は?」

「そこが妙でね。昨日なら十五倍で賭けられたが、今はどんどん倍率が下がって、三倍もつかない」

「ふむ。誰かが何かを知っているわけだな」

馬車がスタンド近くの囲いにつくと、私は出走表を確認した。

《ウェセックス杯。四・五歳馬対象。第二位三百ポンド、三位二百ポンド。新コース(一マイル五ハロン)》

- ヒース・ニュートン氏所有 ザ・ニグロ(赤帽、シナモン色ジャケット)

- ワードロー大佐所有 パグリスト(ピンク帽、青黒ジャケット)

- バックウォーター卿所有 デズバラ(黄帽、黄袖)

- ロス大佐所有 シルヴァー・ブレイズ(黒帽、赤ジャケット)

- バルモラル公所有 アイリス(黄黒縞)

- シングルフォード卿所有 ラスパー(紫帽、黒袖)

「もう一頭は除外して、君の言葉だけを頼りにしたのだが。――おい、これはどうした? シルヴァー・ブレイズが一番人気だぞ!」

「シルヴァー・ブレイズ、五対四!」場内の胴元が叫ぶ。「シルヴァー・ブレイズ、五対四! デズバラ、五対十五! 全体で五対四!」

「番号が出たぞ」私は叫んだ。「六頭全部、揃っている」

「六頭全部? じゃあ、私の馬も出ているってことじゃないか」大佐は動揺して叫んだ。「でも見えんぞ。私の色の馬はまだ通らなかった」

「まだ五頭しか通っていません。あれがそうでしょう」

ちょうどそのとき、力強い栗毛馬が計量所から駆け出し、黒と赤のジャケットをまとった騎手を乗せて私たちの前を通り過ぎた。

「違う、あれは私の馬じゃない! あの馬体には白い毛が一本もない。ホームズさん、これは一体どういうことだ?」

「まあ、様子を見よう」ホームズは泰然としたまま、私の双眼鏡を覗いた。「素晴らしい! 絶好のスタートだ!」彼は突然叫んだ。「来たぞ、カーブを回ってきた!」

馬車の上からは、直線コースを駆け上がる馬たちがよく見えた。六頭はじつに接戦で、絨毯でもかければ覆えそうなほどだったが、中盤でメイプルトン厩舎の黄色が先行。しかしゴール前でデズバラが力尽き、大佐の馬が猛烈な勢いで抜け、六馬身もの差をつけてゴール。バルモラル公のアイリスは大差の三着。

「とにかく、私の勝ちだ」大佐は目をこすりながら息をついた。「だがさっぱり訳が分からん。ホームズさん、いい加減に謎を明かしてくれないか?」

「もちろんです、すべてご説明しましょう。さあ、みなで馬を見に行きましょう。――ほら、ここにいます」ホームズは私たちを計量所へと案内した。「顔と脚をアルコールで洗ってご覧なさい。もとのシルヴァー・ブレイズですよ」

「信じられん!」

「私は馬を偽者の手から取り戻し、そのまま走らせることにしたのです」

「あなたは本当に素晴らしい! 馬は前よりも元気そうだ。あなたを疑ったことを心から詫びたい。馬を取り戻してくれたことに感謝する。ただ、ジョン・ストレイカー殺害犯を捕まえてくれれば、さらに恩に着る」

「それもすでに済ませている」ホームズは静かに言った。

私は大佐とともに呆然と彼を見つめた。「捕まえた? 犯人はどこだ?」

「ここにいる」

「ここ? どこだ?」

「今、私のそばにいる」

大佐は怒りで顔を赤らめた。「私はあなたに借りがあるのは認めるが、今の発言は悪質な冗談か侮辱だと受け取らざるを得ない」

シャーロック・ホームズは笑った。「あなたを犯罪に結び付けてなどいませんよ、大佐。本当の犯人は、すぐ後ろに立っています」そう言ってホームズはサラブレッドの艶やかな首筋に手を置いた。

「馬だ!」大佐と私は同時に叫んだ。

「そう、馬です。ただし、これは正当防衛だったと申し添えておきますし、ジョン・ストレイカーがあなたの信頼に値しない人物だったこともお伝えしておきます。――おっと、次のレースでちょっと稼げそうなので、長い説明はまた後ほど」

その夜、ロンドンへ戻る列車のプルマン車の片隅で私たちは寛いでいた。ロス大佐も私同様、ホームズの語るダートムーア厩舎での月曜夜の出来事と、彼が事件を解き明かすまでの経緯に聞き入って、あっという間に時間が過ぎた。

「正直に言うと」ホームズは語った。「新聞報道をもとに私が立てていた仮説は、すべて誤りだった。しかし、そこにはいくつも示唆があったのだが、それを覆い隠す細部が真の意味を読めなくしていた。私はデヴォンシャーへ向かう時点で、フィッツロイ・シンプソンこそが真犯人だと確信していた。ただ、証拠が決定的ではないことも分かっていた。だが厩舎に到着した馬車の中で、カレー料理の重大な意味に思い至った。私がぼんやり座り込んでいたのを覚えているだろう、ワトソン。あれほど明白な手がかりを見落とした自分に驚いていたのだ」

「今聞いても、その点がどう事件解明につながるのか分からない」と大佐が言った。

「あれが推理の最初の鎖だった。粉末アヘンは決して無味ではない。味は悪くないが、確かに分かる。普通の料理に混ぜれば、必ず違和感を感じて食べるのを止めてしまうだろう。しかしカレーほど、その味を隠してしまう料理はない。外部の者――つまりフィッツロイ・シンプソンには、その晩調教師の家でカレーを出させることなどできるはずもなく、彼がたまたまアヘン入りの料理と出くわしたなどというのは、あまりに不自然だ。だから、シンプソンは容疑から外れる。そうなると、あの晩カレーを夕食に選んだのはストレイカー夫妻のどちらかということになる。そして、その料理は少年用に分けられた後でアヘンが混ぜられた。他の者は同じ料理でも異常はなかったのだ。となると、使用人の目を盗んで料理に手を加えられる立場の者はどちらか、ということになる。

「この問題を考える前に、私は犬の沈黙の意味に気づいていた。ひとつの正しい推論は他の正しい推論を呼ぶものだ。シンプソンの件で厩舎には犬がいることは分かった。しかし、誰かが馬を連れ出したにもかかわらず、犬は吠えて二階の少年たちを起こすほどではなかった。つまり、犬がよく知っている人物だったのだ。

「私はすでにジョン・ストレイカーが深夜に厩舎へ降り、シルヴァー・ブレイズを連れ出したとほぼ確信していた。目的は? それが正当なものなら、少年を麻薬で眠らせる必要はない。過去にも、調教師が代理人を使って自分の馬に大金を賭け、八百長を仕組む例はあった。時に騎手を買収し、時にもっと巧妙な手段を使う。今回は何か。私は彼の所持品から糸口を探ろうと考えた。

「そしてそれは見つかった。君も覚えているだろう、死体の手に握られていた奇妙なナイフを。まともな人間が武器として選ぶようなものではなかった。ワトソン君も話していた通り、あれは外科手術でもっとも繊細な作業に使われる特殊なナイフだ。そしてそれは、その晩まさに繊細な仕事に使われようとしていた。大佐、あなたならご存じだろうが、馬の後肢の腱にごく浅い切り込みを入れれば、表面には跡が残らない。そうされた馬は、少しだけ跛行するようになり、訓練中の捻挫やリウマチのせいにされるが、不正行為とは疑われない」

「なんという悪党だ!」大佐が叫んだ。

「ここに、なぜストレイカーが馬を荒野へ連れ出したかの答えがある。あれほど気性のいい馬なら、ナイフのちくりに必ず暴れる。屋外でなければ絶対無理だった」

「そうか、それで蝋燭とマッチが必要だったのか!」

「その通り。彼の遺留品を調べて、犯行手段だけでなく動機まで分かった。大佐、世の中の男が他人の請求書を持ち歩くはずがない。自分の清算で手一杯だ。私はすぐに、ストレイカーが二重生活を送り、別宅を持っていたと断定した。請求書の内容から、女性、それも贅沢好きの相手がいたことが分かる。あなたがいくら太っ腹でも、使用人が二十ギニーの散歩用ドレスを買うとは思えない。私は、ミセス・ストレイカーにさりげなくそのドレスのことを確認し、彼女の元には届いていないと分かった。ミリナー(仕立屋)の住所を控え、ストレイカーの写真を持参すれば、ダービーシャーなる架空の人物の正体もすぐ割れると確信した。

「それからは全て明白だった。ストレイカーはランプの光が見えない窪地まで馬を連れ出した。シンプソンは逃走時にスカーフを落とし、ストレイカーがそれを拾った――おそらく馬の脚を縛るために使おうと考えたのだろう。窪地で馬の後ろに回り、マッチで火を点けたところ、馬は突然の閃光に驚き、直感的に危険を察して蹴り上げ、蹄鉄がストレイカーの額を直撃した。彼はすでに、雨にもかかわらず外套を脱いで作業の準備をしていたので、倒れた時ナイフで自分の腿を切ってしまった。これでお分かりだろうか?」

「素晴らしい! まるで現場にいたかのようだ!」大佐は叫んだ。

「最後の一手は、正直に言ってかなり賭けだった。だが、ストレイカーほど抜け目のない男が、この繊細な腱切りを、少しも練習せずにいきなり実行するとは思えなかった。では、いったい何で練習したのか? ふと羊たちに目がいき、私は質問をしてみた。驚いたことに、それで私の推測が正しかったと分かったのだ。

ロンドンに戻ってから、帽子屋を訪ねてみた。そこでストレイカーが『ダービーシャー』という名でよく来る客だと分かった。彼には非常に派手な奥さんがいて、高価なドレスに目がなかったという。この女性がストレイカーを借金まみれにし、そのせいで彼はこの惨めな陰謀に手を染めたのは間違いないと思う。」

「一つだけ、まだ説明されていないことがある!」とロス大佐が叫んだ。「馬はどこにあったのか?」

「それは逃げ出し、近所の方に保護されていた。その件はもう水に流すしかなさそうだ。ここはクラパム・ジャンクションだと思うが、あと10分もすればヴィクトリア駅に到着する。もしお時間があれば、部屋で葉巻でも吸いながら、他にも興味のある点があればお話ししよう。」

II. 段ボール箱の冒険

友人シャーロック・ホームズの卓越した知性を示す典型的な事件をいくつか選ぶにあたり、私はできるだけ扇情性の少ないもの、かつ彼の才覚が存分に発揮されたものを選ぶよう努めてきた。しかし残念ながら、センセーショナルな事件と犯罪を完全に切り離すことはできず、記録者たる私は、事件の本質を伝えるために不可欠な細部を省略して誤った印象を与えるか、あるいは偶然手元に集まった材料を使うしかないというジレンマに陥る。この短い序文をもって、私は奇妙かつ特に恐ろしい一連の出来事を記した手帳へと話を進めよう。

それは八月の焼けつくような暑い日だった。ベイカー街はまるでオーブンのようで、通り向かいの家の黄色いレンガ造りに照りつける光が目に痛いほどだった。冬の霧の中に陰鬱にそびえていたあの壁と同じものだとは、とても信じられなかった。ブラインドは半分下ろされ、ホームズはソファに体を丸め、朝の郵便で届いた手紙を何度も読み返していた。私自身はインドでの勤務経験があったおかげで、寒さよりも暑さに強く、気温が華氏90度でも苦にはならなかった。しかし、朝刊は面白みがなく、議会は休会中、市内はみな避暑に出て、私はニュー・フォレストの林やサウスシーの小石浜が恋しくてたまらなかった。残高の乏しさから休暇を先延ばしにしていたが、相棒にとっては田舎も海も少しも惹かれないようだった。彼は五百万人の中心に身を置き、張り巡らせた糸のように、未解決事件の噂や疑惑に敏感に反応しながら生きるのを好んでいた。自然への愛など、彼の数ある才能の中にはなかった。唯一の変化は、都会の悪人から田舎の犯罪者へと追跡対象を変えるときだった。

ホームズが会話に夢中になれないと察した私は、退屈な新聞を投げ出し、椅子に身を預けて物思いにふけっていた。すると突然、相棒の声が私の思考を破った。

「君の言う通りだ、ワトソン。たしかに、あんな馬鹿げた方法で争いを解決するなんてね。」

「全く馬鹿げている!」私は思わず叫び、ホームズが私の心の奥底の考えを繰り返したことに気づいて、驚いて身を乗り出して彼を見つめた。

「これはいったいどういうことだ、ホームズ? こんなこと、想像もできなかったぞ。」

私の困惑ぶりに、彼は愉快そうに笑った。

「覚えているだろう、少し前にポーの短編から、観察者が相手の心の中を読み取る場面を読んで聞かせたとき、君はそれを著者の技巧に過ぎないと考えた。私が普段から同じことをしていると言ったら、君は信じなかった。」

「いや、そんなことは――」

「少なくとも、言葉では否定したかもしれないが、眉はしっかり疑いを示していたよ。だから、君が新聞を放り出して考え込み始めたのを見て、これを読み取ってみせるいい機会だと思ったのさ。そして実際に君の考えに割って入って、私が君と心のつながりを持っている証拠を見せることができたわけだ。」

私はまだ納得できなかった。「君が読んでくれた例では、観察者が相手の動作から結論を導いていたはずだ。石につまずいたり、星を見上げたり、そんな場面だった。しかし私はずっと椅子に座っていただけで、どんな手がかりを与えたというんだ?」

「自分を過小評価してはいけない。人間の顔は感情を表現するためにあるのだし、君の顔はとても正直だ。」

「つまり、君は私の顔つきから考えを読み取ったと言うのか?」

「君の顔――特に目だよ。そもそも、どういうきっかけで君の考え事が始まったのか、自分でも覚えていないだろう?」

「いや、思い出せない。」

「では私が説明しよう。君が新聞を放り出した――その動作で私は君に注意を向けた。君はしばらく茫然とした表情で座っていて、それから新しく額装したゴードン将軍の絵に目を向けた。その時、君の顔の変化で何か考え始めたと分かった。しかしそれはあまり長く続かなかった。君の視線は、額装していないビーチャーの肖像――本の上に置いてあるやつ――に移った。それから壁を見上げて、もちろんその意味は明白だった。もしこの肖像を額装すれば、ちょうどあの空いた場所を埋めて、ゴードンの絵と対になる、と考えたのだ。」

「実に見事に私の思考を追っている!」

「ここまでは間違えようがない。だがそこから君の思考はビーチャーに戻り、じっと彼の顔を見つめていた。そして顔の皺が消えたが、思索は続き、君の顔は考え込む表情になった。君はビーチャーの生涯の出来事を思い出していた。私はよく知っているが、君が彼のことを考えるとき、必ず南北戦争の際に彼が北軍のために行動したあの使命――そして彼が我が国の粗暴な連中にどう扱われたかに対する、君の強い憤りを思い出すはずだ。君はその出来事に強い感情を持っていたので、ビーチャーのことを考えれば必ずそれも頭に浮かぶ。やがて君の視線が絵から外れたとき、私は今度は君の思考が南北戦争そのものに移ったと推測した。そして唇が引き締まり、目が輝き、手が握られたとき、君はあの絶望的な戦いで両軍が示した勇敢さを思い浮かべていたことを確信した。だがその後、君の顔はさらに沈み、首を振った。哀しみや恐怖、命の無駄な浪費について思いを巡らせていたのだ。君の手が自分の古傷に伸び、唇にかすかな笑みが浮かんだ――この国際問題の解決手段のばかばかしさが、思わず可笑しくなった証拠だ。この時点で私は君の考えが馬鹿げているという点に同意し、自分の推論がすべて正しかったことを喜んだ。」

「全くその通りだ!」私は言った。「でも説明を聞いても、やはり驚かされるよ。」

「表面的なことだよ、ワトソン。ただ、このあいだ君が疑ったから、敢えて君に示しただけさ。さて、ここにもう少し厄介な問題がある。君は今朝の新聞で、クロイドンのクロス通りに住むミス・カッシングに届いた小包の中身についての短い記事を見ただろう?」

「いや、何も見ていない。」

「それは見落としたようだ。新聞をこっちに投げてくれ。ほら、金融欄の下にある。朗読してくれないか。」

ホームズがこちらに投げ返した新聞を広げ、指示された記事を読んだ。見出しは「戦慄の小包」とあった。

「クロイドンのクロス通りに住むスーザン・カッシング嬢が、極めて悪趣味な悪戯の被害者となったと見られる事件が発生した。これに何らかの邪悪な意味があるのでなければ、そう評するほかない。昨日午後二時、郵便配達人によって小さな小包が届けられた。中には段ボール箱があり、粗塩で満たされていた。塩を捨てると、ミス・カッシングは驚くべきことに、人間の耳が二つ、しかも切り取られて間もないような状態で入っているのを発見した。この箱は前日の朝、ベルファストから小包郵便で送られたものである。送り主の手がかりはなく、ミス・カッシングは五十歳の独身女性で、非常に慎ましい生活をしており、知人や文通相手もほとんどいないため、郵便物を受け取ること自体が珍しいという。数年前、ペンジに住んでいた際、彼女は三人の若い医学生に部屋を貸したことがあったが、その騒々しく不規則な生活に耐えかねて、結局部屋を出てもらったという。警察は、この学生たちが彼女に恨みを抱き、解剖室の遺物を送りつけて脅そうとしたのではないかと考えている。三人のうち一人がアイルランド北部――たしかベルファスト出身だったという事実も、この説に一定の説得力を与えている。現在、この件はレストレード警部の指揮のもと、積極的に捜査が進められている。」

「これがデイリー・クロニクル紙の記事だ」とホームズは私が読み終えるといった。「では次にレストレードからの連絡だ。今朝、彼から手紙が届いた。こう書いてある――『この事件は、どうやらあなたの得意分野だと思います。我々も解決の見込みは十分にあると考えていますが、手がかりが少なくて難航しています。もちろん、ベルファストの郵便局には電報で問い合わせましたが、その日に出された小包の数が多く、該当のものを特定したり、発送主を覚えている者もいません。箱はハニーデュー・タバコの半ポンド箱で、これも手がかりになりません。医学生説が依然として最も有力と思われますが、もしお時間があれば、ぜひクロイドンまでお越しいただきたい。私は一日中、現場か警察署にいる予定です』――どうだいワトソン? 暑さに打ち勝って、私の記録に残せそうな事件を求めてクロイドンまで付き合ってくれないか?」

「何かすることがあればと思っていたところだ。」

「それなら決まりだ。呼び鈴を鳴らして靴磨きにタクシーを頼んでもらいたい。私はちょっと着替えて、シガーケースを満たしてくるよ。」

列車で移動中、雨が降り、クロイドンはロンドンよりも随分と涼しかった。ホームズはあらかじめ電報を打っておいたため、レストレード警部――相変わらず小柄で、きびきびして、フェレットのような鋭さを漂わせている――が駅で待っていた。五分も歩くと、クロス通りに着き、ミス・カッシングの家に到着した。

そこは二階建てのレンガ造りの家がずらりと並ぶ長い通りで、白く磨かれた石段と、エプロン姿の女性たちが家の前でおしゃべりする姿が印象的だった。通りの半ばでレストレードが足を止め、ドアをノックすると、小さな女中が出てきた。ミス・カッシングは応接間に座っており、我々はそこに通された。彼女は穏やかな顔立ちで、大きな優しげな瞳と、こめかみに沿ってカールした白髪が目立つ女性だった。膝には刺繍入りのアンティマカサーが載せられ、傍らのスツールには色とりどりの絹糸が入った籠が置かれていた。

「あのひどい物は、裏の物置にあります」と、レストレードが入るとミス・カッシングが言った。「どうか全部持っていってください。」

「もちろんです、ミス・カッシング。私も、ホームズさんにお見せするまでここに置いておいただけです。」

「なぜ私のいる前で見る必要があるのですか?」

「もしホームズさんが何か質問したいことがあるかもしれませんので。」

「私が何も知らないと言っているのに、質問されても意味がないではありませんか。」

「ごもっともです、ご婦人」とホームズは穏やかに応じた。「すでに十分ご迷惑をおかけしたことでしょう。」

「ええ、本当にそうです。私は静かに暮らしているのに、新聞に名前が出たり警察が家に来たりなんて初めてのことです。あんな物、ここには絶対に置いておきたくありません。ご覧になりたければ物置へどうぞ。」

裏庭に面した小さな物置だった。レストレードが中に入り、黄色い段ボール箱と、茶色い包み紙と紐を持ち出してきた。小道の端にベンチがあり、私たちはそこに腰掛け、ホームズがレストレードから受け取った品々を一つ一つ調べた。

「この紐は非常に興味深い」とホームズは言い、紐を光にかざして匂いをかいだ。「レストレード、これはどう思う?」

「タールが塗ってある。」

「その通り。これはタール処理した荒縄だ。それに、ミス・カッシングがハサミで切ったことも気が付いたはずだ。両端のほつれから分かる。これは重要だ。」

「重要だとは思えませんが」とレストレードが言った。

「重要なのは、結び目がそのまま残っていて、その結び方が独特な点だ。」

「とても丁寧に結ばれています。私もその点は既に記録しました」とレストレードは誇らしげに言った。

「では紐についてはここまで」とホームズは微笑み、「次は包み紙だ。茶色の紙で、はっきりとコーヒーの匂いがある。気付かなかったか? 疑いようがない。宛名はかなり頼りない字で印刷されている――『ミス・S・カッシング、クロス通り、クロイドン』。太いペン――たぶんJ――で、インクの質は良くない。『クロイドン』は元々『i』で綴られていて、後から『y』に直してある。つまり、これはクロイドンを知らない、学歴の低い男性が書いた宛名だ。さて、箱は黄色いハニーデュー・タバコの半ポンド箱で、特徴的なのは左下隅に二つの指紋があるだけ。中身は皮革などを保存するのに使う粗塩で、工業用のものだ。そして、その中にこれら奇妙な物が埋められている。」

ホームズはそう言いながら、二つの耳を取り出し、膝に板を渡して細かく調べた。私とレストレードは身を乗り出し、恐ろしい遺物と、思索にふけるホームズの顔とを交互に見つめた。やがてホームズは耳を箱に戻し、しばし沈思黙考した。

「当然気づいたと思うが」とついに口を開いた。「これは左右で対の耳ではない。」

「確かに気付いた。だが、もし解剖室の学生たちの悪ふざけなら、左右揃いでなくても簡単に送れるだろう。」

「その通り。だが、これは悪ふざけではない。」

「そう確信しているのか?」

「状況証拠は明らかにそうだ。解剖室の遺体は防腐液を注入されているが、この耳にはその痕跡がない。しかも新しい。鈍い刃物で切られているが、学生ならそんなことはしない。さらに、防腐剤として医者なら石炭酸か精製酒精を使うはずだが、粗塩など思いつかない。この事件は悪ふざけではなく、重大な犯罪だ。」

私は友人の言葉と、その顔に刻まれた厳しい表情を見て、得体の知れぬ恐怖が背筋を走った。このおぞましい出来事の背後には、奇妙で不可解な凶事が潜んでいるようだった。しかしレストレードは半信半疑といった様子で首を振った。

「悪戯説にも異論はあるが、他の仮説にはもっと大きな反論がある」と彼は言った。「この女性は過去二十年間、ペンジやこの地で静かに暮らしてきた。ほとんど家を空けたこともない。なのに、なぜ犯罪者が証拠を彼女に送りつける? 彼女が本当に何も知らないなら、なおさらだ。」

「まさにそれが解くべき問題だ」とホームズは応じた。「私は自分の推理が正しいと仮定して進める――つまり、二重殺人が起きたという前提だ。この耳の一つは女性のもの――小ぶりで形が良く、イヤリングの穴がある。もう一つは男性のもの――日焼けし、変色し、やはりイヤリングの穴がある。この二人は、もし生きていれば何かしら情報が入っているはず。今日は金曜日。小包は木曜の朝に出された。事件は水曜か火曜、あるいはそれ以前だ。もし二人が殺されたなら、犯人以外に誰が証拠をミス・カッシングに送るだろう? 小包の差出人が捜すべき犯人ということになる。だが、何のために? 事件が終わったと知らせるためか? あるいは彼女を苦しませるためかも知れない。しかしそれなら彼女は誰か分かっているはずだ。だが本当に知っているだろうか? 疑わしい。知っていれば警察を呼ばず、耳を埋めてしまえば誰にも分からなかったはずだ。犯人をかばいたいならそうしただろうし、かばいたくないなら犯人の名を明かすはず。ここには、解きほぐすべき絡まりがある。」

ホームズは高く速い声で話しながら、ぼんやりと庭の塀の向こうを見上げていたが、今や素早く身を起こし、家の方へ歩き出した。

「ミス・カッシングにいくつか質問したいことがある」とホームズが言った。

「それなら、私はここでお暇しよう」とレストレード警部。「他にも小さな用件があるのでね。ミス・カッシングからこれ以上得るものはないと思う。警察署にいるから、何かあればそこに来てくれ」

「我々も列車に乗る前に立ち寄ることにしよう」とホームズ。

しばらくして、私とホームズは再び表の部屋に戻った。無表情な女性は、まだ静かにアンティマカサーを手仕事していた。私たちが入ると、彼女はそれを膝の上に置き、澄んだ青い目でまっすぐに、そして洞察力をもってこちらを見つめた。

「私は確信しています、先生」と彼女は言った。「これは何かの間違いで、その小包はもともと私宛ではなかったのだと思います。スコットランド・ヤードの紳士にも何度も申しましたが、彼はただ笑うばかりです。私には、知る限り敵など一人もいませんし、どうして誰かがこんないたずらをするのでしょう?」

「私も、同じ意見に傾きつつあります、ミス・カッシング」とホームズは彼女の隣に腰を下ろしながら言った。「おそらく……」と言いかけて、言葉を切った。私は驚いて周囲を見回し、ホームズが女性の横顔を並々ならぬ注意で見つめているのに気づいた。驚きと満足が一瞬、その熱心な顔に表れたが、彼女が沈黙の理由を知ろうと視線を向けると、いつもの通り慎み深い表情に戻っていた。私も彼女の平らで白髪交じりの髪、きちんとしたキャップ、小さな金のイヤリング、穏やかな顔立ちをじっくり見つめたが、私の連れが興奮している理由はわからなかった。

「いくつかお聞きしたいことが――」

「もう質問はうんざりです!」とミス・カッシングはせっかちに叫んだ。

「妹さんが二人いらっしゃるそうですね」

「どうしてそれがわかるのですか?」

「部屋に入った瞬間、暖炉の上に三人の女性の肖像写真があるのを見ました。一人は間違いなくご自身で、他の二人もとてもよく似ていらっしゃるので、親子関係に疑いはありません」

「はい、その通りです。あれは私の妹たち、サラとメアリーです」

「そして、私の肘元には、リヴァプールで撮られた妹さんの写真がありますが、彼女は船員の制服を着た男性と一緒です。まだ独身のころのようですね」

「観察が早いのですね」

「それが私の商売です」

「おっしゃる通りです。でも、その後まもなくブラウナーさんと結婚しました。彼はあの時、南米航路の船に乗っていましたが、妹への思いが強すぎて長く離れていられず、リヴァプールとロンドン間の船に転職したのです」

「なるほど、コンカラー号ですか?」

「いいえ、最後に聞いたのはメイ・デイ号です。ジムは一度ここに会いに来たことがあります。それは彼が禁酒の誓いを破る前でしたが、その後は岸に上がるたびに酒を飲むようになり、ほんの一杯で正気を失うほどでした。ああ、また酒に手を出したあの日は本当に不幸な日でした。最初は私を遠ざけ、次にサラと喧嘩し、メアリーも今は手紙をくれなくなったので、二人の様子は分かりません」

ミス・カッシングが非常に心を動かされている話題に触れたことは明らかだった。孤独な生活を送る人によくあるように、最初は控えめだったが、やがてとても打ち解けて話すようになった。彼女は義弟である船員について多くの詳細を語り、話は元下宿人の医学生たちへと逸れ、彼らの不始末や病院名まで長々と話してくれた。ホームズは時折質問を挟みながら、全てを熱心に聞いていた。

「二番目のお姉さんサラについてですが」とホームズが言った。「お二人とも独身のご姉妹なのに、一緒に暮らさないのが不思議ですね」

「ああ、サラの気性をご存知ないからですよ。クロイドンに来た当初は試してみましたが、二ヶ月ほど前についに別れることになりました。姉妹の悪口は言いたくありませんが、サラは昔から干渉好きで気難しい人でした」

「リヴァプールの親戚とも喧嘩されたのですね」

「ええ、以前はとても仲が良かったんですよ。だからわざわざ向こうに住むようになったくらいで。でも今ではジム・ブラウナーの悪口ばかり言うんです。ここにいた最後の半年は、彼の酒癖や素行の話ばかりでした。彼女が何か首を突っ込み過ぎて、ジムにきつく言われたので、それが諍いの始まりだったと思います」

「ありがとうございます、ミス・カッシング」とホームズは立ち上がり、丁寧に一礼した。「サラさんはウォリントンのニュー・ストリートにお住まいでしたね? さようなら、そしてご自身には何の関わりもないことでご心労をおかけしたことをお詫びします」

外に出ると、ちょうど馬車が通りかかったので、ホームズが呼び止めた。

「ウォリントンまではどのくらいだ?」

「ほんの1マイルほどですよ、旦那」

「それは都合がいい。ワトスン、乗ろう。鉄は熱いうちに打て、だ。この事件は単純だが、実に教訓的な点がいくつかあった。途中で電報局に寄ってくれ、御者」

ホームズは短い電報を送り、その後は日差しを避けるため帽子を顔に傾けて馬車の中でくつろいでいた。やがて、さきほどの家とよく似た家の前で馬車が止まった。連れが御者に待つように命じ、ノッカーに手をかけたとき、黒い服にピカピカの帽子をかぶった若い真面目そうな男が戸口に現れた。

「ミス・カッシングはご在宅ですか?」とホームズ。

「サラ・カッシングさんは非常に重い病状です」と男は言った。「昨日から深刻な脳の症状が出ており、主治医の私としてはどなたにも面会させる責任は取れません。10日後にまたお越しください」

そう言って彼は手袋をはめ、ドアを閉めて街へと去っていった。

「仕方ないなら仕方ないさ」とホームズは明るく言った。

「そもそも彼女も多くは語ってくれなかったんじゃないか」

「私は何も話してもらうつもりはなかった。彼女を一目見たかっただけだ。まあ、もう十分手がかりは揃った。御者、どこかまともなホテルまで頼む。昼食を済ませたら、レストレードの所に寄ろう」

私たちは一緒に簡単な食事をとった。その間、ホームズが話題にしたのはバイオリンのことばかりで、自分のストラディヴァリウスをトッテナム・コート・ロードのユダヤ人質屋で55シリングで買ったが、実際は少なくとも500ギニーの価値があると誇らしげに語った。そこから話題はパガニーニに移り、ホームズはあの奇才の逸話を次々と語りながら、私たちはクラレットを一本空けて一時間も談笑した。午後もだいぶ遅くなり、日差しが柔らかに変わったころ、私たちは警察署に着いた。レストレードは入り口で待っていた。

「電報が届いてます、ホームズさん」と彼。

「ほう、返事が来たな!」

ホームズは封を破り、目を通した後、そのままポケットに丸めて入れた。「よし、これでいい」

「何か分かったのか?」

「すべて分かった!」

「なんだって!」とレストレードは驚いて見つめた。「冗談でしょ?」

「生涯でこれほど真剣だったことはない。忌まわしい犯罪が行われ、私は今やその全貌を明らかにしたと思う」

「そして犯人は?」

ホームズは名刺の裏に何か書き付け、それをレストレードに投げ渡した。

「その名だ。逮捕は早くても明日の夜までできない。できるなら、この事件に関して私の名は一切出さないでほしい。私は、解決が難しい事件にのみ関わることにしているからだ。行こう、ワトスン」

そう言って、私たちは駅へと歩き出し、レストレードはホームズの投げたカードを嬉しそうに見つめていた。

「この事件はね」とその夜、ベイカー街の部屋で葉巻をくゆらせながらホームズが言った。「君が『緋色の研究』や『四つの署名』で記録してくれた捜査と同じく、“結果から原因へ”と遡って推論を重ねるしかなかった。私はレストレードに、犯人を確保した後にしか判明しない詳細を知らせてほしい、と手紙を書いてあるよ。彼なら間違いなく任せて大丈夫だ。推理力は皆無でも、一度やるべきことが分かれば、ブルドッグのような粘り強さで必ずやり遂げる。それがスコットランド・ヤードで彼が出世した理由さ」

「じゃあ、君の事件はまだ完全ではないのか?」

「本質的にはほぼ完成だ。忌まわしい事件の首謀者は分かっているが、犠牲者の一人はまだ見つからない。君はどう考えている?」

「リヴァプール船のスチュワード、ジム・ブラウナーが容疑者なんだろう?」

「容疑以上の確信だ」

「でも、漠然とした手がかりしか見当たらないが……」

「いや、私の考えではこれほど明快な事件はない。主な手順を振り返ろう。まず、私たちは先入観なしでこの事件に臨んだ。理論も仮説もなかった。ただ観察し、そこから推論を引き出した。最初に見たのは、何の秘密もなさそうな穏やかな婦人と、彼女に若い妹が二人いることを示す写真だった。すぐに、箱はその妹たちのどちらか宛かもしれない、と閃いた。だがそれは後で確認できるから脇に置いた。それから庭に出て、黄色い箱の奇妙な中身を見た。

ひもは船の帆縫い職人が使う質のもので、現場から海の香りが感じられた。結び目も水夫に人気のある型、発送地は港町、男性の耳には船乗りによくあるピアスの穴。役者は全員、海の関係者だと確信した。

次に小包の宛名を見ると、“ミス S. カッシング”となっていた。もちろん長姉は“ミス・カッシング”だが、頭文字のSは他の姉妹にも当てはまる。となると、捜査の出発点を変える必要がある。だからこの点を明らかにしようと家に入った。ミス・カッシングに、これは宛先違いの可能性が高いと告げようとしたが、急に言葉を止めたのを覚えているだろう。見たばかりのことで非常に驚き、捜査範囲が一気に狭まったからだ。

医学者として知っているはずだが、耳ほど個体差の大きい部位はほかにない。ほとんど唯一無二で、他人と一致しない。去年の『人類学雑誌』に、私がその件で短論文を2本寄稿している。だから箱の耳を専門家の目で観察し、特徴を記憶していた。ところがミス・カッシングを見ると、女性の耳と完全に一致したのだ。偶然とは到底思えない。耳介の短さ、上部の広いカーブ、内側軟骨の形――すべてそっくりだった。

この発見がどれほど重大かわかった。犠牲者は極めて近い血縁者であろう、と。そこで家族の話を始め、彼女も有益な情報を与えてくれた。

まず、妹の名はサラで、つい最近まで同じ住所だった。だから宛先間違いが起きた理由も明白で、この小包は誰宛だったかも分かった。そして、三女の夫であるスチュワードの存在を知った。彼はかつてサラと非常に親しかったため、サラはリヴァプールまで引っ越してまで彼らの近くに住んだが、その後の喧嘩で絶縁。以降、数か月も連絡を断っていたので、もしブラウナーがサラに小包を送ろうとしたなら、旧住所宛になったはずだ。

これで事件は一気に整理がついた。気性激しく情熱的な――君も覚えているだろうが、地位の高い職を妻への思いで投げ捨てた――衝動的で時に酒癖の悪いスチュワードの存在。そして、妻が殺され、もうひとり――恐らく海の男――も同時に殺されたという推測。動機は明らかに嫉妬だ。なぜサラ宛に証拠品を送ったのか? おそらくリヴァプール在住時に、彼女が悲劇の発端となる何かに関与したからだろう。船はベルファスト、ダブリン、ウォーターフォードに寄港するので、ブラウナーが殺人を犯してすぐメイ・デイ号に乗ったと仮定すれば、最初に小包を投函できるのはベルファストだ。

この時点で、もうひとつの可能性も考慮した。実現性は低いが、恋敵がブラウナー夫妻を殺し、男の耳は夫のものだったという線だ。異論は多かったが、検証は必要だった。そこでリヴァプール警察の友人アルガーに電報を送り、“メアリー・ブラウナーが在宅か、そしてブラウナーがメイ・デイ号で出発したか”を確かめさせた。そして我々はウォリントンのサラを訪ねた。

まず、家系特有の耳がどこまで再現されているか見たかった。もちろん重要な情報が得られる可能性もあったが、それはあまり期待していなかった。事件は前日からクロイドン中の噂になっており、誰宛の小包か理解できたのは彼女だけだったはずだ。もし彼女が捜査協力の意思があれば既に警察に連絡しているはず。それでも形式上、訪問した。すると小包到着のニュース――彼女の病はその日から始まった――が彼女に脳障害を引き起こすほどの衝撃を与えていた。彼女がその意味を完全に理解し、しばらく協力は望めないことがますます明らかになった。

だが、我々は実際には彼女の助けを必要としていなかった。答えは警察署で待っていた。私はアルガーに返答を回すよう指示してあったからだ。内容は決定的だった。ブラウナー夫人の家は三日以上閉まっており、近隣住民は彼女が親戚を訪ねて南下したと思っていた。船会社の記録からもブラウナーはメイ・デイ号で出航したことが判明した。彼がテムズ川に戻るのは明晩のはずだ。着けば、鈍重だが粘り強いレストレードが待ち構えているだろうし、詳細もすべて明らかになるはずだ」

シャーロック・ホームズの予測は外れなかった。二日後、分厚い封筒が届いた。中には刑事からの短い手紙と、数ページにわたるタイプ原稿が同封されていた。

「レストレードはちゃんと逮捕したな」とホームズは私を見上げて言った。「内容を聞きたいかもしれないね。

『親愛なるホームズ様――

我々が立てた理論を検証するための計画に基づき――“我々”という言い回しはなかなか立派だろう、ワトスン――

私は昨日午後6時、アルバート・ドックに赴き、リヴァプール、ダブリン、ロンドン汽船会社所属のS.S.メイ・デイ号に乗船しました。調べたところ、ジェームズ・ブラウナーという名のスチュワードが乗っており、航海中にあまりにも異常な振る舞いをしたため、船長は彼を職務から外さざるを得ませんでした。彼の部屋に降りていくと、彼は両手に顔をうずめて胸の上で前後に揺れていました。彼は大柄で力強そうな男で、ひげを剃り、色黒で、かつて偽洗濯屋事件で協力してくれたオルドリッジにどこか似ていました。私の用件を聞くと立ち上がりましたが、私はすぐに警笛を口にくわえ、角を曲がったところにいるリバーポリスを呼ぼうとしました。しかし、彼には全く抵抗の気持ちがなく、静かに手錠を差し出しました。彼と一緒にその箱も持ち帰りましたが、船乗りがよく持つ大きな鋭いナイフ以外には何も incriminating な物はありませんでした。しかし証拠はもう十分です。署で取り調べを受けた際、供述を申し出たので、そのまま速記で記録し、三部タイプで写しを作りました。そのうちの一部を同封します。この事件は、私が思っていた通り、極めて単純なものでしたが、ご助力には感謝します。敬具――G.レストレード』

「ふむ! 本当に調べはごく単純なものだった」とホームズが言った。「だが、最初に我々が呼ばれたとき、彼はそうは思わなかっただろう。しかし、さて、ジム・ブラウナー自身の言い分を聞いてみよう。これは彼がシャドウェル警察署でモンゴメリー警部の前で述べた供述で、一言一句そのまま記録されているという利点がある。」

「言いたいことがあるかって? ああ、大いにあるさ。全部包み隠さず話さなきゃならん。俺を絞首台に送るもよし、見逃してもよし、どちらでも構わん。やったあの日から一睡もできちゃいないし、おそらくもう二度と眠れやしないと思ってる。時にはあいつの顔が、でも大抵はあの女の顔が目の前に浮かぶ。どちらかが、常に俺の前にいる。あいつは眉をひそめ、黒々とした顔をしているが、彼女は驚きの表情を浮かべていた。ああ、白い子羊のようなあの子が、今まで愛しか見せなかった顔に死の影を読んだ時、そりゃ驚くのも無理はない。

「だが、すべてはサラのせいだ。壊れた男の呪いがあの女を蝕み、その血を腐らせるように! 自分を正当化したいわけじゃない。自分がどんな獣だったかも、酒に戻ったことも分かってる。でも、もしあの女が我が家の戸をくぐることがなければ、メアリーは俺を許し、どんな困難でも離れなかったはずだ。サラ・カッシングは俺を愛していた――それが全ての根っこだ――俺が妻の泥についた足跡よりも、サラの体も魂も軽んじていると知ったとき、彼女の愛は毒のような憎しみに変わったのさ。

「三姉妹がいた。長姉は善良な人だったが、次女は悪魔、三女は天使だった。サラは三十三歳、メアリーは俺が結婚したとき二十九だった。俺たちは新居を構えたとき、日が暮れるまで幸せに満ちていたし、リバプール中でメアリーほどの女はいなかった。それから一週間サラを呼んだが、その一週間が一月になり、あれこれあって、彼女はすっかり我が家の一員になっていた。

「その頃俺は禁酒運動の青いリボンをつけていて、少しずつ貯金もして、何もかもが新しい銀貨のように輝いていた。まさかこんなことになるなんて、誰が想像しただろう? 一体誰が夢にも思っただろう?

「俺は週末ごとに家に帰ることが多く、時には船の積み荷の都合で一週間まるごと家にいられることもあった。そんなふうにして、義姉のサラと過ごす時間も増えた。彼女は背が高く、黒髪で素早くて気性が激しく、誇らしげに首を高く上げ、目には火花のような光があった。でも、小さなメアリーがいるとき、俺はサラに少しも気を引かれたことはなかった――神の御慈悲を願う者として誓う。

「時々、サラは俺と二人きりになりたがったり、散歩に誘い出そうとしたりしていた。でも、そのことは特に気にもとめていなかった。だが、ある晩、俺の目が開かれた。船から帰ると妻はいなくて、サラが家にいた。『メアリーはどこだ?』と聞くと、『ああ、勘定を払うために出かけた』と言う。俺は苛立って部屋の中を行ったり来たりした。すると彼女が言う、『メアリーがいなくても五分くらい幸せでいられないの、ジム? 私と一緒にいるだけじゃ満足できないなんて、私にとっては悪い冗談だわ』。『大丈夫だよ』と俺は優しく手を差し出したが、彼女は両手で俺の手をつかみ、それは熱病のように熱かった。俺はその目を見て、すべてを悟った。言葉なんていらなかった。俺は眉をひそめ、手を引っ込めた。彼女はしばらく黙って俺のそばに立っていたが、やがて肩を軽く叩き『しっかりしろよ、ジム』と嘲るように笑って部屋を出ていった。

「それ以来、サラは全身全霊で俺を憎むようになったし、彼女は本当に人を憎める女だった。そんな彼女を家に置いておいた俺は、まったくの馬鹿だ――酔っ払いの愚か者だ。でもメアリーには何も言えなかった。彼女を悲しませたくなかったからだ。表面上は以前と変わらぬ生活が続いていたが、しばらくしてメアリー自身にも変化が現れ始めた。彼女はいつもは信頼深く無邪気だったのに、今では妙に疑い深くなり、俺がどこに行ったか、何をしたか、誰から手紙が来たか、ポケットに何が入っているか、そんなことをしつこく聞くようになった。日ごとにおかしくなり、些細なことで喧嘩が絶えなかった。俺には全く訳が分からなかった。サラは俺を避けるようになったが、彼女とメアリーはいつも一緒だった。今になって思えば、サラが巧みに策略を巡らし、妻の心を俺に対して毒していたのだが、当時の俺はまるで盲目の甲虫で、何も分からなかった。それから俺は禁酒の誓いを破って再び酒に溺れたが、もしメアリーが変わらずいてくれたなら、飲み始めることはなかっただろう。今や彼女は俺に嫌悪感を抱く理由ができ、その溝はどんどん広がっていった。そして、そこへアレック・フェアバーンが現れ、事態は千倍も悪くなった。

「最初はサラに会いに家に来ていたが、すぐに俺たち夫婦にも会いに来るようになった。人懐っこく、どこへ行っても人を引きつける男だった。派手で威勢がよく、洒落者で、世界の半分を見てきたと豪語し、その話を面白おかしく語ることができた。船乗りのくせに礼儀作法も申し分なく、たぶん昔は甲板より船尾の方に馴染みがあったのかもしれない。一ヶ月の間、彼は家を出入りしていたが、俺は彼の軟派なやり方に何の疑いも持たなかった。しかしある日、ちょっとしたことがきっかけで疑念が生じ、それから俺の平和は永遠に失われた。

「ほんの些細なことだった。俺が不意に居間に入ると、妻の顔が誰かを待ちわびるように明るくなった。でも、俺だと分かった瞬間、その笑顔は消え、失望の色が浮かんだ。それですべてを悟った。アレック・フェアバーンの足音と俺の足音を間違えるはずはない。そのとき彼が目の前にいたら、俺はきっと殺していただろう。俺は癇癪を起こすと手がつけられないのだ。メアリーは俺の目に鬼火が宿るのを見て、慌てて俺の袖をつかんで『やめて、ジム、やめて!』と叫んだ。『サラはどこだ?』と俺が聞くと、『台所よ』と答えた。俺は台所に行き、『サラ、このフェアバーンって男は二度と俺の家の敷居をまたがせない』と言った。『なぜ?』とサラが尋ねる。『俺がそう命じるからだ』。『ああ、もし私の友達がこの家にふさわしくないなら、私もふさわしくないってことね』。『好きにしろ。ただし、フェアバーンがまたここに来たら、あいつの耳をお前に土産で送ってやる』。サラは俺の顔に怯え、何も言わず、その晩家を出ていった。

「さて、この女の所業がただの意地悪なのか、それとも妻の素行を悪くさせて俺を妻から遠ざけようとしたのか、今となっては分からない。とにかく、サラは近くの通りに家を借り、水夫たちに下宿を貸し始めた。フェアバーンはそこに出入りし、メアリーも姉と彼に会いにしばしば茶を飲みに行った。何度通ったかは知らないが、ある日俺が後をつけて、家に踏み込んだとき、フェアバーンは裏庭の塀を越えて逃げ出した――まったく臆病な野郎だ。俺は妻に、もう一度あいつと一緒にいたら殺すと誓い、泣きじゃくる妻を家へ連れ帰った。もう愛情のかけらもなかった。彼女は俺を憎み、恐れているのが分かったし、そのことが俺を酒に走らせ、今度は彼女も俺を軽蔑した。

「やがてサラはリバプールでは暮らしていけないと悟り、クロイドンの妹のもとに戻ったと聞いている。家の中は以前と変わりない日々が続いた。そして、あの最後の週がやってきて、全てが破滅した。

「こういう経緯だった。俺たちはメイ・デイ号で七日間の航海に出たが、樽が外れて船板を壊し、結局十二時間だけ港に戻ることになった。俺は船を降りて家に帰った。妻を驚かせてやろう、きっと喜んでくれるだろう――そんなことを考えながら自分の通りに入った。そこへ馬車が通り過ぎ、中を見ると妻がフェアバーンの隣に座っていた。二人は楽しげに話し、笑い、俺の存在など眼中にない様子だった。

「いいか、あの瞬間から俺は自分が自分じゃなくなった。その後のことはすべて夢のようにぼんやりしている。最近酒をひどく飲んでいたし、その二つが俺の頭を完全に狂わせた。今でも頭の中で何かがドンドン打ち鳴っているが、あの朝はナイアガラの滝が耳元で轟いているようだった。

「俺は馬車を追いかけて走った。手には重いオークの杖を握っていた。最初から頭に血が上っていたが、走るうちに冷静になって、気づかれずに二人を見張ろうと距離を置いた。二人はすぐに駅で降りた。切符売り場には人だかりができていたので、俺はかなり近くまで寄ることができた。二人はニュー・ブライトン行きの切符を買った。俺も同じ切符を買い、三両後ろの車両に乗った。着くと、二人は遊歩道を歩き、俺は常に百ヤード以内をつけていた。やがて二人はボートを借りて漕ぎ出した――とても暑い日だったので、水の上なら涼しいと思ったのだろう。

「あたかも二人が俺の手に落ちてくるようだった。少し霧が出ていて、数百ヤード先も見通せなかった。俺もボートを借りて漕ぎ出した。二人の舟影はぼんやり見えていたが、俺もかなり速く漕いだので、岸から一マイルは離れたあたりで追いついた。霧がまるでカーテンのように三人を包み込み、俺たちだけがその中にいた。俺の船が近づくと、二人の顔――あの顔は決して忘れられない。妻は叫び声を上げ、奴は狂ったように罵り、オールで俺を突こうとした。俺の目に死が映っていたのだろう。俺はそれをかいくぐり、杖で頭を叩き割った。妻のことは、あの時の激昂の中でも、もしかしたら許したかもしれない。しかし彼女は奴にしがみつき、『アレック!』と叫び、泣き叫んだ。俺はもう一度打ちつけ、彼女も奴の隣に倒れた。そこからは血を味わった獣のようだった。もしサラがいたら、きっとあの二人の隣に送り込んだだろう。俺はナイフを取り出し――もう、これ以上は言うまい。サラがこの結果を見て、自分の干渉がどれほどの事態を招いたか思い知る、そのことに獣じみた満足を覚えた。遺体をボートに縛り付け、船底の板を壊し、沈むのを見届けた。持ち主は霧で道を見失い、海に流されたと思うだろうと踏んでいた。身なりを整えて上陸し、誰にも怪しまれずに船に戻った。その夜、サラ・カッシング宛の小包を用意し、翌日ベルファストから投函した。

「これがすべての真実だ。俺を絞首台に送るも、好きにするがいい。だが、すでに俺は十分すぎるほど罰を受けている。目を閉じれば、あの二人の顔が俺を見つめている――俺の舟が霧を突き破ったときのように、じっと。俺は二人を一瞬で殺したが、あいつらは俺をじわじわと殺し続けている。この夜をもう一晩過ごせば、明日までに俺は狂うか死ぬかだろう。どうか、俺を独房に一人きりにしないでくれ、旦那。頼むから。それだけは――今あなたが俺を扱うように、あなたも苦しみの日には同じ扱いを受けますように。」

「これはどういう意味なのだ、ワトソン?」とホームズは厳かに言い、紙を机に置いた。「この連鎖する苦しみ、暴力、恐怖は、何のためにあるのか? 何かしらの目的に向かっているに違いない――でなければ我々の宇宙は偶然に支配されていることになるが、それは考えられない。しかし、何のために? これが人間の理性がいまだ解を見出せない、大いなる永遠の謎というものだ。」

III. 黄色い顔

この短編連作を発表するにあたり、私の同伴者が持つ特異な才能によって、我々が奇妙な事件の目撃者となり、ついには当事者となった数々の体験に基づいている以上、彼の成功談に偏って筆を進めるのは当然の成り行きである。そしてそれは、彼の名声のためばかりでなく――実のところ、彼が途方に暮れた時こそ、その精力と多才ぶりは最も称賛に値したのだが――失敗した事件では、他の誰も解決できず、物語が永遠に未完のまま終わることがあまりに多かったからでもある。ただ、時折、彼が誤った推理をした場合でも、真実が明らかになることもあった。私の記録にはそうした例が半ダースほどあり、「第二の血痕事件」と、今から語る事件は特に興味深い特徴を持っている。

シャーロック・ホームズは、ただ運動のためだけに身体を動かすことはほとんどなかった。並外れた体力を持ち、同じ体重の者の中では最高のボクサーだと私が見た中でも断言できるが、目的のない肉体労働はエネルギーの浪費と考えており、何か職業上の目的がある場合しか積極的に身体を動かすことはなかった。その時の彼はまさに不眠不休の働きぶりだった。そんな彼が体調を維持していたことは驚くべきことだが、食事は極めて質素で、生活習慣もほとんど禁欲的といえるほど簡素だった。時おりコカインを使うことを除いて、悪癖というものはなく、それも事件がなく、新聞も退屈な時、単調な日常への抗議としてだけ手を出していた。

ある年の早春、そんな彼が珍しく気を緩めて、私と一緒に公園を散歩したことがあった。楡の木には淡い新芽がほころび始め、トチノキのベタつく芽も五枚葉になろうとしていた。二時間ほど、親しい間柄らしくほとんど無言で連れ立って歩いた。ベイカー街の我が家に戻ったのは、ほぼ五時近くだった。

「失礼します、旦那」と、扉を開けたボーイが言った。「さっき、旦那を訪ねて来られた紳士がいました。」

ホームズは私を恨めしげに見た。「これが午後の散歩の成果か! その紳士はもう帰ったのか?」

「はい、旦那。」

「中にお通ししなかったのか?」

「いえ、旦那。中にお通ししました。」

「どれくらい待っていた?」

「三十分です、旦那。とても落ち着かないご様子で、ずっと部屋の中を歩き回っておられました。私は外の廊下にいたのですが、足音が聞こえてきました。ついには廊下に飛び出し、『あの男はいつまで来ないんだ?』と叫んだんです。確かにそうおっしゃいました。『もう少しだけお待ちください』と私が言うと、『それなら外の空気を吸って待つ、息が詰まりそうだ』とおっしゃって、『すぐ戻る』と言い残して外に出て行かれました。引き留めようとしましたが、無理でした。」

「まあ、よくやったよ」とホームズは言い、部屋へ入った。「それにしても残念だ、ワトソン。ちょうど事件が欲しいと思っていたのに、男性の様子からして、大事な用件らしい。おや? あのパイプは君のじゃないな。きっと置き忘れていったんだろう。なかなかいい古いブライヤーパイプで、茎は俗に琥珀と呼ばれるものだ。本物の琥珀マウスピースがロンドンにどれだけあるか……虫が入っているのが本物の証拠だと思い込んでいる人がいるが。ともかく、彼の心が乱れていたからこそ、大事にしているパイプを忘れていったのだろう。」

「どうして大事にしていたと分かるんだい?」と私は尋ねた。

「このパイプのもともとの値段は七シリング六ペンスくらいだろう。だが見てごらん、木の茎と琥珀の部分、両方一度ずつ銀のバンドで修理されている。この修理代は、パイプそのものより高かったはずだ。それでも新しいものを買わず、わざわざ直して使い続けるということは、このパイプをとても大切にしている証拠だ。」

「他に分かることは?」と私は聞いた。ホームズはパイプを手に取り、例の思索的な様子でじっと見つめていた。

彼はそれを持ち上げて、長く細い人差し指でトントンと叩き、まるで骨について講義する教授のようだった。

「パイプというのは、ときに非常に興味深いものだ」と彼は言った。「個性という点では、もしかすると時計や靴紐を除けば、これほどはっきりとしたものは他にない。もっとも、ここで見られる特徴は、さほど目立つものでも重要なものでもない。持ち主は明らかに筋骨たくましい左利きの男で、歯並びも見事、生活態度は大雑把で、倹約の必要も感じていないようだ。」

ホームズは何気なくこの情報を口にしたが、私の反応を見ようと、さりげなく私に目を向けた。

「七シリングもするパイプを吸うなら、裕福な男に違いないというわけか」と私は言った。

「これは“グロスヴェナー・ミクスチャー”で、1オンス八ペンスだ」とホームズは言い、手のひらに少し叩き出した。「半値でもいい煙草が手に入るのだから、倹約なんて考えていない証拠だ。」

「他の点は?」

「彼は普段、ランプやガス灯でパイプに火をつけている。片側が黒く焦げているのが見えるだろう。マッチではこんな風にはならない。なぜマッチをパイプの側面に当てる必要がある? だが、ランプで火をつけようとすれば、どうしてもボウルが焦げる。しかも焦げているのはパイプの右側だけだ。だから左利きの男だと推測できる。自分のパイプで試してみるといい。君は右利きだから、自然と左側を炎に近づけるはずだ。逆に持つことも一度はあるかもしれないが、いつもそうすることはない。このパイプは常に同じ持ち方をされていた。そして、彼はアンバー(琥珀)のマウスピースを噛み切っている。これは力強く、活動的で、歯並びの良い男でなければできないことだ。だが、どうやら階段を上がってくる音がする。パイプよりも面白いものが調べられそうだ。」

その瞬間、私たちの扉が開き、背の高い若い男が部屋に入ってきた。彼は暗いグレーのスーツをきちんと、だが控えめに着こなし、手には茶色のソフト帽を持っていた。私は彼を三十歳くらいだと見積もったが、実際はもう少し年上だった。

「失礼します」と彼はやや気まずそうに言った。「ノックすべきだったと思います。ええ、もちろんノックすべきでした。実は少し動揺していまして、すべてそれのせいにしてください。」彼は放心したように額に手をやり、それから、椅子に腰かけるというよりは崩れ落ちるように座った。

「ここ数日、眠れていないようですね」とホームズは気さくな口調で言った。「それは仕事よりも、楽しみよりも、神経をすり減らすものです。どうお手伝いできるか、お聞かせいただけますか?」

「ご助言を頂きたいのです。どうすればいいのか分からず、人生がすべてめちゃくちゃになった気がします。」

「私を顧問探偵として雇いたいということですか?」

「それだけじゃありません。分別ある人間――世間を知る人間として、あなたの意見を伺いたいのです。次にどうすればいいのか教えてもらいたい。どうか、神にかけて、教えてください。」

彼は途切れ途切れに短く鋭い息で話し、言葉を口にすること自体が大変な苦痛で、意志の力で何とか自分を抑えているようだった。

「とても繊細な問題なんです。自分の家庭のことを他人に話すなんて本当はしたくない。見ず知らずの二人に妻のことを話すなんてひどいことですが、もう限界なんです。どうしても助言が必要なんです。」

「グラント・マンロー氏――」とホームズが言いかけた。

来訪者は椅子から飛び上がった。「何ですって!」と叫んだ。「私の名前をご存じなんですか?」

「匿名を守りたいのであれば」とホームズは微笑みながら言った。「帽子の裏に名前を書かないか、あるいは相手に見せる側を反対に向けることをお勧めします。さて、私とこちらの友人は、この部屋で数々の奇妙な秘密に耳を傾けてきましたし、悩める方々に安らぎをもたらせたことも少なくありません。あなたにもきっとお力になれると信じています。時間が大切かもしれませんので、できるだけ早く事情をお聞かせ願えますか?」

来訪者は再び額に手をやり、話すことがいかに辛いかを示していた。所作や表情から、彼が誇り高く自制心の強い男で、傷をさらすより隠すタイプだと私には分かった。だが突然、固く握った拳を振り下ろすような仕草で、すべての自制をかなぐり捨て、語り始めた。

「こういうことです、ホームズさん」と彼は話し始めた。「私は結婚して三年になります。その間、妻と私は誰よりも深く愛し合い、幸せに暮らしてきました。意見の違いなど一度もなく、言葉にしろ行動にしろ、心にしろ、何ひとつ対立はありませんでした。それが、先週の月曜日から突然、私たちの間に壁ができてしまい、妻の心や人生の中に、通りすがりの見ず知らずの女性と同じくらい何も知らない部分があることに気づきました。私たちは疎遠になり、その理由を知りたいのです。

「先に、はっきり伝えておきたいことが一つあります、ホームズさん。エフィーは私を愛しています。その点は間違いありません。彼女は心から私を愛しており、今ほど強く愛していることはありません。私はそれを知っているし、感じています。この点だけは議論するつもりはありません。男なら女性が自分を愛しているかどうか、すぐに分かるものです。でも、私たちの間には今、秘密ができてしまい、それが解決しない限り、元通りにはなれません。」

「事実をお聞かせください、マンロー氏」とホームズがいくらか苛立たしげに言った。

「エフィーの過去について私が知っていることをお話しします。初めて出会ったとき、彼女は未亡人でしたが、とても若くて――まだ二十五歳でした。当時の名はヘブロン夫人。彼女は若いころアメリカのアトランタという町に渡り、そこでヘブロンという弁護士と結婚しました。夫は立派な弁護士で、ふたりの間には子どもも生まれましたが、ひどい黄熱病が流行し、夫も子どももそれで亡くなりました。私は彼の死亡証明書を見ました。そのことですっかりアメリカに嫌気がさし、エフィーはミドルセックス州ピナーの独身の叔母のもとへ戻りました。ちなみに、夫は彼女を経済的に不自由しないようにしてくれていて、約四千五百ポンドの資産があり、それは彼が上手に運用して、年利七パーセントの収入がありました。ピナーに来て半年で私は彼女と知り合い、恋に落ちて、数週間後には結婚しました。

「私はホップ(ビールの原料)の商人で、自分でも年に七百から八百ポンドの収入があり、二人でゆとりのある暮らしができました。ノーバリーに年八十ポンドの素敵なヴィラを借りました。私たちの住まいは町に近いわりにとても田舎らしい雰囲気で、近くには宿屋が一軒と家が二軒、それから私たちの家の前の畑の向こう側に小さなコテージが一軒あるだけで、そこから駅までの半分ほどは他に家はありませんでした。私の仕事は季節によって都心に出ることもありましたが、夏は手が空くので、田舎の家で妻と本当に幸せな時を過ごしました。この忌まわしい出来事が起きるまでは、私たちの間に影など一片たりともありませんでした。

「ここで、先に伝えておくべきことがあります。結婚の際、妻は自分の財産をすべて私に譲渡しました――正直、私はうまくいかなかったときのことを考えて気が進まなかったのですが、彼女がどうしてもそうしたいと言うので、結局そうしました。さて、六週間ほど前のことです。妻が私のもとにやってきました。

『ジャック』と妻は言いました。『あなた、私のお金を預かってくれるとき、“もし必要になったらいつでも言ってくれ”って言ってたでしょう?』

『もちろんだよ。全部君のものだ』

『それでね、百ポンドほしいの』

私は少し驚きました。ちょっとした新しいドレスでも欲しいのかと思っていたのです。

『いったい何のために?』

『あら』と妻は茶目っ気たっぷりに言いました。『あなたは私の銀行家だって言ったわよね。銀行家はお金を引き出す理由なんて聞かないものでしょう?』

『本当に欲しいなら、もちろんあげるよ』

『ええ、本当に必要なの』

『何に使うかは教えてくれないのかい?』

『いつか、きっと。でも今はダメなの、ジャック』

私はそれで納得するしかありませんでした。これが、私たちの間に初めてできた秘密でした。私は小切手を渡し、あとは全く気に留めませんでした。その後の出来事と関係があるのかどうか分かりませんが、念のためお伝えしておきます。

「さて、先ほど申した通り、私たちの家の近くにコテージが一軒あります。畑を挟んだだけの距離ですが、道をぐるっと回って小道を下らないと行き着けません。そのすぐ先にはスコッチ・ファーの小さな林があり、私はよくそこを散歩していました。木々というのは、なんとも親しみやすいものです。そのコテージは八か月も空き家で、可愛らしくて二階建てで、古風なポーチとスイカズラが絡んでいて、こんな家に住めたらいいのにと思ったことも何度もありました。

「さて、先週の月曜日の夕方、私はそのあたりを散歩していました。すると、空の運搬車が小道を上がってくるのと、ポーチの脇の芝生にカーペットなどが山積みになっているのが見えました。どうやらついにあのコテージに借り手がついたのです。私は通り過ぎながら、どんな人々が近くに越してきたのかと考えていました。そのときふと、二階の窓からじっと私を見ている顔に気づきました。

「その顔が何だったのか、ホームズさん、よく分かりませんが、背筋が凍るような気分になりました。少し離れていたので、はっきり特徴までは分かりませんでしたが、何か人間離れした、不自然なものを感じたのです。もっとよく見ようと近寄ろうとした途端、その顔は闇の中に引き込まれるように消えてしまいました。私は五分ほど立ち止まり、自分の印象を分析しようとしましたが、それが男なのか女なのかも分かりませんでした。ただ、その顔色が印象的で、死人のような白さ、不気味なほど固まった表情が、あまりにも異様でした。その時の動揺が大きかったので、私は新しい住人についてもっと知りたくなりました。コテージに近づいてノックすると、すぐに背が高く、痩せぎすで、厳しい感じの女性が現れました。

『何の用だい?』と彼女は北部なまりで聞きました。

『向こうの家の者です』と私は自分の家を示して言いました。『引っ越されたばかりのようなので、何かお手伝いできることがあれば――』

『用があればこっちから頼むわ』と彼女は言い、ドアを閉めてしまいました。無礼な対応に腹を立て、私は背を向けて家に戻りました。その夜は気を紛らわそうとしても、窓の顔やあの女の無礼さがどうしても頭から離れず、妻にはあの顔のことは黙っておくことにしました。妻は神経が細やかで、余計な不安を与えたくなかったのです。ただ、寝る前に一言、コテージに人が入ったことだけ告げましたが、妻は何の返事もしませんでした。

「私は普段、とても深い眠りをするタイプです。夜中に起きることなど家族の笑い話になるくらい珍しいのですが、その夜はなぜか――あの出来事のせいかどうか分かりませんが――異様に浅い眠りでした。うとうとしながらも、部屋で何かが起こっているのをぼんやり感じ、やがて妻が身支度を整え、マントと帽子をつけていることに気付きました。私は半分寝ぼけたまま、驚きや注意の言葉を口にしかけましたが、ろうそくの光に照らされた妻の顔を見た瞬間、言葉を失いました。そんな表情を見たこともなければ、彼女がそんな顔をするとは思いもしませんでした。死人のように青白く、息を荒げ、時折ベッドを気にするようにちらちらと見て、私が起きていないか確かめているのです。私がまだ眠っていると思ったのか、音もなく部屋を出ていき、続けて玄関のきしむ音が聞こえました。私はベッドで起き上がり、手すりを叩いて夢でないことを確かめ、枕の下から時計を取り出しました。午前三時でした。こんな夜中に、妻が田舎道に出ていくなんて、一体どういうことなのでしょう?

「二十分ほどベッドで考えていましたが、思えば思うほど不可解で、説明のしようがありませんでした。まだ悩んでいると、ドアがそっと閉まり、階段を上がる妻の足音がしました。

『どこに行ってたんだ、エフィー?』と私は言いました。

私が声をかけると、彼女は激しく驚き、息を呑んだ叫び声をあげました。その反応が、何よりも私を不安にさせました。まるで後ろめたさそのものが表れているようでした。妻はもともと率直で隠し事のない性格だったので、自分の部屋にこそこそと戻る様子や、夫の声に怯えるような姿を見るのは、私にとっては耐えがたいことでした。

『起きてたの、ジャック!』と彼女は神経質な笑い声を上げました。『あなたは絶対起きないと思っていたわ』

『どこへ行っていたんだ?』と私はさらに厳しく尋ねました。

『驚くのも無理ないわね』と彼女は言い、マントの留め具を外す手が震えているのが分かりました。『今までこんなことしたことないもの。実は、息が苦しくて、どうしても新鮮な空気が吸いたかったの。外に出なければきっと気を失っていたと思うわ。戸口に少し立っていただけ、今はもう大丈夫よ』

この間中、彼女は私の方を一度も見ず、声もいつもの調子とは違っていました。明らかに嘘をついているのが分かりました。私は何も言わず、壁に顔を向けて、心が千々に乱れ、疑念と不安でいっぱいでした。妻は何を隠しているのか? あの奇妙な外出でどこに行っていたのか? 真実を知るまで決して安らげないと思う一方、一度嘘をついた相手にもう一度聞くのは、どうしてもためらわれました。その夜は一晩中、あれこれ考えを巡らせ、どれもこれも現実味のない理屈ばかり思い浮かべていました。

「その日は本来なら仕事でロンドンに行く予定でしたが、動揺が大きく、とても仕事に集中できる気がしませんでした。妻も私と同じくらい動揺しているようで、私が明らかに嘘を信じていないと分かっているのか、しきりに私の様子をうかがう視線を感じました。朝食の間も、ほとんど言葉を交わさず、私は気分転換に散歩に出ました。

「クリスタル・パレスまで歩き、庭で一時間ほど過ごし、一時にはノーバリーに戻りました。その道すがらコテージの前を通りかかったので、窓をのぞき、昨日見たあの奇妙な顔をもう一度見られないかと思って立ち止まりました。すると、驚いたことに、突然ドアが開き、妻が出てきたのです。

私は言葉を失いましたが、私の驚きなど妻の顔に表れた驚愕には及びませんでした。彼女は一瞬、家の中に戻ろうとしたようですが、もう隠しきれないと分かったのか、唇に笑みを浮かべながらも、恐怖に満ちた真っ白な顔、怯えた眼差しで私の方へ出てきました。

『あら、ジャック』と妻は言いました。『新しいご近所さんにお手伝いできることがないか、ちょっと様子を見てきたのよ。どうしたの、そんな顔して? 怒ってるの?』

『なるほど』と私は言いました。『昨夜、君が出かけた先はここだったんだね』

『何のこと?』と彼女は言いました。

『君はここへ来た。間違いない。こんな夜中に、わざわざ訪ねる相手って、一体どんな人たちなんだ?』

『私はここには来ていません』

『知っていて嘘をつくのか? 話し方まで変わっているじゃないか。僕が君に秘密を持ったことがあったか? 僕はこのコテージに入って、真相を突き止める!』

『やめて、ジャック、お願い!』と彼女は激しい動揺の中で叫びました。そして私がドアに近づこうとすると、彼女は私の袖を強くつかんで引き戻しました。

『どうか、お願いだからやめて、ジャック』と彼女は必死にすがりつきました。『いつか必ず全部話すわ。でも今ここに入れば、不幸しか生まれない』と涙ながらに懇願し、私は振りほどこうとしましたが、彼女はなおも狂乱したようにしがみつきました。

「『私を信じて、ジャック!』と彼女は叫んだ。『たった一度だけ、私を信じて。決して後悔させたりしないわ。あなたのためでなければ、私があなたに隠し事なんてするはずないの。これは私たちの人生すべてがかかっているのよ。もし私と一緒に家に戻ってくれるなら、すべてうまくいくわ。けれど、このコテージに無理やり入るなら、私たちはもう終わりよ。』

彼女の態度にはあまりにも真剣で、絶望的なものがあったので、その言葉に私は動きを止め、戸口の前でためらい立ち尽くしてしまった。

『一つだけ条件がある。その条件が守られるなら、君を信じよう』と私はついに言った。『それは、これ以上この謎を続けないということだ。君は秘密を守っていてもいいが、これからは夜ごと家を抜け出したり、私に隠れて何かをしたりすることは約束してくれ。今までのことは忘れるつもりだが、今後同じようなことは二度とないと誓ってくれ。』

『きっとあなたは信じてくれると思っていたわ』と、彼女は安堵の大きなため息とともに叫んだ。『あなたの望みどおりにするわ。さあ、行きましょう……お願い、家に戻って。』

彼女はなおも私の袖を引きながら、私をコテージから家へと導いた。道すがら、私はふと振り返った。そのとき、上階の窓から、あの黄色く蒼ざめた顔がこちらをじっと見ていた。あの生き物と妻とに、どんなつながりがあるというのか。前日に見た、あの粗野で不作法な女と妻とに、どういう関係があるのだろう。これは奇妙な謎だ。しかし、私はこれを解き明かすまで心安らぐことがないだろうとも思った。

この後二日間は家に留まり、妻も約束を忠実に守っているように見えた。私の知る限り、彼女は一歩も家の外に出なかった。しかし三日目になって、彼女の厳粛な誓いが、その秘密の力の前には何の効力もないことが、はっきりとわかる出来事が起きた。

その日は私が街へ出かけたが、いつもの3時36分発ではなく、2時40分発の列車で帰宅した。家に入ると、メイドが驚いた顔で廊下を走ってきた。

『奥様はどこだ?』と私は尋ねた。

『お散歩に出られたと思います』とメイドは答えた。

途端に私は疑念に駆られた。妻が家にいないか確かめようと、私は駆け上がった。その途中、ふと上階の窓から外を見やると、今しがた話したばかりのメイドが、コテージの方へと野原を駆けていくのが見えた。その時、すべてが理解できた。妻はコテージへ行き、私が戻ったらメイドに呼ばせるよう頼んでいたのだ。怒りに体が震え、私は家を飛び出し、決着をつける覚悟で急いでコテージへ向かった。道ですれ違いざまに妻とメイドが急ぎ足で戻っていくのを見かけたが、声もかけずに通り過ぎた。私の人生に影を落とす秘密は、あのコテージにあるはずだ。何があっても、もう秘密のままにはさせまいと心に誓った。コテージに着くと、ノックもせずにドアノブを回し、廊下へと飛び込んだ。

家の中は静まり返っていた。台所ではやかんが火にかかり、黒猫が籠の中で丸くなっていた。だが、以前見かけたあの女の姿はない。別の部屋も見たが、同じく誰もいない。そして階段を駆け上がったが、上の二部屋も空っぽだった。家の中には人の気配がまったくなかった。家具や壁の絵はどれも安っぽくくだらないものばかりだったが、ただ一つ、あの奇妙な顔を見た窓の部屋だけは、快適で上品な調度で整えられていた。そして、そこで私は激しい憤りを覚えた。暖炉の上に、わずか三か月前、私の依頼で妻を撮った全身写真が飾られていたからだ。

家が無人なのに間違いないことを確認してから、私は重い気持ちでコテージを後にした。こんな思いを味わったのは生まれて初めてだった。家に戻ると、妻が廊下で私を迎えたが、私はあまりに傷つき、怒りが収まらず、彼女を押しのけて書斎へ入った。妻も私がドアを閉める前に追いかけてきた。

『約束を破ってしまって、ごめんなさい、ジャック』と彼女は言った。『でも、事情を全部知ったら、きっとあなたも許してくれるわ。』

『だったら、すべて話してくれ』と私は言った。

『無理よ、ジャック、どうしても話せないの』と彼女は叫んだ。

『あのコテージに住んでいるのは誰なのか、あの写真を誰に渡したのか、それを君が話さない限り、私たちの間に信頼なんて決して生まれない』と私は言い、彼女から離れて家を出た。それが昨日のことなのです、ホームズさん。それ以来、私は妻を見ていませんし、この不可解な出来事についてほかのことも何も分かりません。これは私たち夫婦の間に初めて生じた影であり、私はどうすればよいのか分からないほど動揺しています。今朝、ふと思い出したのです。あなたこそ助言を仰ぐべき相手だと。それで急いで参りました。どうか、何もかも包み隠さず、あなたにお任せします。もし私の説明で分かりにくい点があれば、何なりとご質問ください。でも、何よりも早く、この苦しみからどうすれば解放されるか教えていただきたいのです。これ以上は耐えられません。』

ホームズと私は、この異様な話に最大限の興味を持って耳を傾けていた。語り口は、極度の感情に支配された男らしく、途切れ途切れで、時にこと切れそうなほどだった。友人はしばらく黙ったまま、顎に手を当てて考え込んでいた。

「一つ聞きたい」とついに彼が言った。「窓で見たあの顔は、男の顔だと断言できるか?」

「その顔を見たときは、いつも少し離れた場所からだったので、断言はできません。」

「しかし、かなり不快な印象を受けているようだ。」

「不自然な色をしていて、顔立ちもどこかこわばっていました。私が近づくと、さっと消えました。」

「奥さんが百ポンドを求めたのはどれくらい前のことだ?」

「ほぼ二か月前です。」

「彼女の最初の夫の写真を見たことは?」

「いえ。彼が亡くなった直後、アトランタで大火事があり、書類はすべて焼失したんです。」

「それでも死亡証明書はあったと。あなたはそれを見たのですね?」

「はい。火事の後で再発行してもらったそうです。」

「アメリカで彼女を知っている人に会ったことは?」

「ありません。」

「彼女がアメリカを再訪したいと話したことは?」

「ありません。」

「手紙を受け取ったことは?」

「ありません。」

「分かりました。少し考えさせてください。もしそのコテージが今も完全に空き家なら、解明は難しいかもしれません。ですが、私の推測では、おそらくあなたが来たことを察知して、一時的に引き払っただけでしょう。今は戻っている可能性が高い。ですから、ノーバリーへお戻りいただき、もう一度コテージの窓を調べてみてください。人が住んでいると確信したなら、無理に入らず、私とワトソンに電報をください。受け取り次第、私たちは一時間以内にそちらへ行きます。すぐに真相を突き止められるはずです。」

「もし空き家のままだったら?」

「その場合は、明日私がそちらへ伺い、詳しく話し合いましょう。では、くれぐれも、不安になるのは本当にその理由が確認できてからにしてください。」

ホームズはグラント・マンロー氏を玄関まで見送り、戻ってくるとこう言った。「ワトソン、これは厄介な事件だと思うが、君はどう見る?」

「嫌な予感がする」と私は答えた。

「うむ。恐喝が絡んでいるか、私の見立てが間違いでなければ、だが。」

「犯人は誰だと思う?」

「コテージで唯一快適な部屋に住み、暖炉の上に彼女の写真を飾っているあの生き物に違いない。ワトソン、あの窓の蒼ざめた顔には妙な魅力がある。この事件を逃したら一生の損失だ。」

「君には理論があるのか?」

「ああ、仮説だが、まず間違いないと思う。この女性の最初の夫が、あのコテージにいる。」

「なぜそう思う?」

「彼女があれほど激しく第二の夫を近づけたがらない理由は、それ以外に考えられない。私の読みでは、こうだ――彼女はアメリカで結婚した。夫は忌まわしい性質を持つようになった。あるいは重い病気――例えばハンセン病や知的障害かもしれない。彼女は夫から逃げ、イギリスに帰国し、名前を変えて新しい人生を始めた。三年間再婚し、死亡証明書まで見せて夫を安心させていたが、あるとき、かつての夫か、あるいはその身辺に取り入った悪意のある女が彼女の居所を突き止める。脅迫状が届き、百ポンドで追い払おうとするが、相手はそれでもやって来る。夫に近所のコテージへ新しい住人が来たと聞かされ、妻はそれが追手だと悟る。夜、夫の眠りを見計らって説得に行くが失敗し、翌朝再び出向く。約束はするものの、どうしても追い払いたくて、写真を携えて三度目の訪問。そこへメイドが主人の帰宅を知らせ、妻はコテージの住人たちを裏口から逃がす。主人が着いたときには誰もいなかった。だが今夜、再び戻っていると私は見ている。どう思う?」

「全部推測だ。」

「だが、事実を一応説明できる。新たな事実が出てきて覆せば、そのとき見直せばよい。友人からノーバリーで連絡が来るまで、私たちにできることはない。」

だが、それを待たされる時間は長くはなかった。ちょうどお茶を飲み終えたころ、メッセージが届いた。「コテージにはまだ人がいる。窓にまたあの顔を見た。七時の列車で待つ。到着まで何もせず待機する。」

私たちがホームに降り立つと、彼はプラットホームで待っていた。駅灯の明かりの下、その顔はひどく青ざめ、興奮に震えていた。

「まだいます、ホームズさん」と彼はしっかりと友人の袖をつかんで言った。「コテージに灯が見えました。今夜こそ決着をつけます。」

「それで、どうするつもりです?」とホームズが闇の木立に囲まれた道を歩きながら訊いた。

「無理やり中に入り、自分の目で誰がいるか確かめたい。お二人にも証人としていていただきたい。」

「奥さんが『謎を解かない方がいい』と警告したにもかかわらず、決行するのですね?」

「ああ、決心は変わらない。」

「それが正しい考えだと思う。はっきりした真実の方が、曖昧な疑念よりはるかに良い。すぐ行こう。もちろん、法的には完全に違法だが、その価値はあるだろう。」

夜は非常に暗く、細い雨がぱらつき始めた。私たちは大通りからわだちだらけの狭い小道に折れた。マンロー氏は焦るように先を急ぎ、私たちも必死にそれについていった。

「あれがうちの灯です」と、彼は木立の合間に見える明かりを指してつぶやいた。「そして、これがこれから入るコテージだ。」

彼がそう言ったとき、私たちは小道の角を曲がり、建物が目の前に現れた。黒い前景に黄色い光が帯のように落ちていて、ドアが完全には閉まっていないことが分かった。上階の窓には鮮やかな灯りがともり、窓のシェード越しに黒い影が動いた。

「あの生き物だ!」とグラント・マンローが叫んだ。「自分で見て分かったでしょう。さあ、一緒に入って、すべてを明らかにしましょう。」

私たちは戸口へ近づいたが、突然、女性が影から現れ、ランプの光の帯に立ちはだかった。暗がりで顔は見えなかったが、両腕を差し出し、懇願する姿勢だった。

「お願い、やめてジャック!」と彼女は叫んだ。「今夜あなたが来る気がしていたの。考え直して、お願い! もう一度だけ信じてくれたら、絶対に後悔はさせない。」

「私は君を信じすぎた、エフィー!」と彼は厳しい声で叫んだ。「どいてくれ! 私は行かねばならない。友人たちと一緒に、この問題に決着をつける!」彼は彼女を押しのけ、私たちはすぐ後を追った。ドアを開け放つと年老いた女が飛び出し、行く手を遮ろうとしたが、彼は彼女を振り払った。瞬く間に私たちは全員で階段を駆け上がった。マンロー氏が明かりのある部屋へ突入し、私たちもそのあとに続いた。

そこは居心地のよい、立派な部屋で、テーブルにも暖炉にも二本ずつロウソクが灯っていた。隅の机にうつむいていたのは、小さな女の子のようだった。入った時、顔は見えなかったが、赤いドレスに長い白い手袋をしていた。振り返った瞬間、その顔を見て私は驚きと恐怖で叫び声を上げた。その顔は非常に不気味な青白さで、表情がまるでなかった。だが、その謎は一瞬で解けた。ホームズが笑いながら少女の耳の後ろに手をやると、仮面がぺろりと剥がれ、そこには燃えるように白い歯を見せて笑う黒人の小さな少女が現れた。私は思わず一緒に笑い出してしまったが、マンロー氏は喉を押さえたまま呆然と立ち尽くしていた。

「なんてことだ!」と彼は叫んだ。「これはどういうことなんだ?」

「私が説明します」と、夫人が毅然とした顔つきで部屋に入ってきた。「あなたは私の意志に反してすべてを知ることになった。もう最善を尽くすしかないわ。私の夫はアトランタで亡くなった。だが、私の子は生き残った。」

「君の子供?」

彼女は胸元から大きな銀のロケットを取り出した。「これは、あなたは開いたことがないわね。」

「開かないものだと思っていた。」

彼女がスプリングを押すと、表面がパタンと開いた。中には非常にハンサムで知的な顔立ちの男性の肖像があったが、その容貌は明らかにアフリカ系の特徴を備えていた。

「あれがアトランタのジョン・ヘブロンです」と夫人は言った。「これほど立派な人はいなかった。私は自分の人種を捨てて彼と結ばれたけれど、彼の生きている間、一瞬たりとも後悔したことはなかった。私たちの唯一の不運は、娘が私ではなく、彼の方の人種に似てしまったこと。それはよくあることだけど、ルーシーは父親よりもずっと黒い子になった。でも、肌の色がどうであれ、私はこの子を心から愛しているし、母親として何よりも大切な娘なのよ。」小さな少女はその言葉に反応して、夫人のドレスにしがみついた。「私があの子をアメリカに残したのは、体が弱かったからで、環境の変化が悪い影響を与えるかもしれなかったから。信頼できるスコットランド人の乳母に預けたの。娘を自分の子として否定しようなんて、思ったことは一度もない。けれど、あなたに出会い、あなたを愛するようになってからは、子供のことを打ち明ける勇気がなかった。神様お許しください、あなたを失うのが怖かったのです。弱さから、私は自分の子を選ばず、あなたを選んでしまった。この三年間、娘の存在を隠し続けてきたけれど、乳母からの便りで元気なことは知っていた。でも、ついに一度だけでも娘に会いたいという思いが抑えきれなくなった。危険だと分かっていながら、どうしても娘をイギリスに呼び寄せる決心をした。乳母に百ポンドを送り、このコテージについて指示し、私が関係していることが分からぬよう、隣人として住んでもらった。用心のあまり、昼間は絶対に外に出さず、窓から見られぬよう顔や手を隠すようにまで命じたの。そこまで慎重にならず、もっと賢明にふるまうべきだったけれど、あなたに知られたくないという恐怖で半狂乱だったのよ。

あなたが最初にコテージが使われていることを教えてくれたとき、私は本当は朝まで待つつもりだった。でも、興奮で眠れず、あなたが起きないのを知っていたから、こっそり抜け出したの。あなたに見つかってしまい、それが私の苦しみの始まりだった。その翌日には、あなたが私の秘密を知っていたのに、それを問いただそうとはせず、立派に振る舞ってくれた。でも三日後、あわやというところで、乳母と子供は裏口から逃げ出し、あなたは正面から入ってきた。そして今夜、ついにすべてを知ることになった。これから私と娘はどうなるのでしょう?」彼女は両手を胸の前で組み、答えを待った。

グラント・マンローが沈黙を破るまでの十分間は、とても長く感じられた。そして彼の返答は、思い返すたびに心が温かくなるようなものだった。彼は小さな子どもを抱き上げ、キスをし、さらにその子を抱いたまま、もう一方の手を妻に差し出してドアの方へ向かった。

「家に帰ってからのほうが、ゆっくり話ができるだろう」と彼は言った。「私はあまり出来た人間ではないが、君が思っているよりはずっとましな男だと思うよ、エフィー」

ホームズと私は彼らの後について小道を歩き、通りに出たところで友人が私の袖を引いた。

「私はね」と彼は言った。「ロンドンにいるほうがノーバリーにいるより、役に立てそうな気がする」

その事件について、彼が再び何かを口にしたのは、その晩遅く、寝室へ入ろうと灯したロウソクを手にして廊下を歩いているときだった。

「ワトソン」と彼は言った。「もし私が自分の能力に少しでも自信過剰になったり、事件に対して手抜きをしているように思ったら、そっと“ノーバリー”と耳打ちしてくれ。君には心から感謝するよ」

IV. 株式仲買人の事務員

私が結婚した直後、パディントン地区で患者の引き継ぎを購入した。前任者であるファーカー老人は、かつては素晴らしい一般診療を持っていたが、年齢と舞踏病[訳注:セント・ヴィタスダンス、チックや痙攣を伴う神経疾患]のために、その顧客数はかなり減っていた。世間は、「他人を癒す者は自らも健康であるべき」と考えるのが普通で、自分の体調すら薬で治せない人間の治療能力には疑いの目を向けるものだ。そうして前任者が弱るにつれて診療所は衰え、私が引き継いだ時には年収1200ポンドから300ポンド強にまで落ち込んでいた。それでも若さと活力に自信があり、数年もすれば以前のように繁盛するだろうと確信していた。

引き継いでからの三か月は多忙を極め、ベイカー街に足を運ぶ余裕もなく、ホームズとも顔を合わせることはほとんどなかった。彼もまた、仕事以外でどこかへ出かけることは稀だった。そんなある六月の朝、朝食後に『ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル』を読んでいると、玄関のベルが鳴り、続いて懐かしい友人の甲高い声が響いたので驚いた。

「やあ、ワトソン君!」と彼は部屋に入ってきながら言った。「会えて嬉しいよ! 『四つの署名』の冒険で巻き起こったあれやこれやの興奮から、奥さんはもうすっかり回復されただろうね」

「ありがとう。二人とも元気だよ」と私は熱く握手を交わした。

「それは良かった」と彼はロッキングチェアに腰を下ろしながら続けた。「だが、医者の仕事に忙殺されて、我々のあの推理の小事件に興味を失ってしまったわけではないだろう?」

「とんでもない」と私は返した。「昨晩も昔の記録を見返して、いくつかの事件を整理していたくらいだ」

「コレクションはもう打ち止めだとは思っていないだろう?」

「全然。できることなら、また新しい経験をしたいと思っている」

「たとえば、今日などはどうだろう?」

「今日でも、君が望むなら」

「それも、バーミンガムまで出かけるとしたら?」

「もちろん、君がそうしたいなら」

「診療所は?」

「隣の先生が出かける時は、私が代診することになっている。彼も私のためにそうしてくれる」

「それは申し分ない」とホームズは椅子に身を預け、半分閉じたまぶたの下から鋭く私を見つめた。「君は最近、体調を崩していたようだ。夏風邪はなかなか厄介だからな」

「先週、ひどい寒気で三日間家にこもったよ。でももうすっかり回復したと思っていたが」

「まったくその通り。とても健康そうに見える」

「それなら、どうして分かったんだ?」

「君は私のやり方を知っているだろう」

「推理したのか?」

「もちろんだ」

「何から推理したんだ?」

「君のスリッパさ」

私は新しいエナメルの靴を見下ろした。「どうして――」と口にしかけたが、ホームズはすぐに私の疑問に答えた。

「スリッパは新品だ。履き始めて数週間といったところだろう。今君がこちらに向けている靴底が、やや焦げている。最初は濡れて乾かす際に焦げたのかと思ったが、土踏まずのあたりに店員の書いた小さな紙片がまだついている。濡れていれば、それは剥がれているはずだ。つまり、君は足を火の前に投げ出して座っていたのだ。こんな湿った六月でさえ、健康ならそんなことはしないだろう」

ホームズの推理は、説明されてしまえば至極単純に思える。私が感心しているのを読み取ったのか、彼の微笑みにはわずかな苦味があった。

「説明するたびに自分の種を明かしてしまうのが、ちょっともどかしいよ」と彼は言った。「原因なき結果の方が、よほど印象的だからね。さて、バーミンガムに行く準備はできているか?」

「もちろんだ。どんな事件なんだ?」

「列車の中で全部話す。依頼人が外で四輪馬車に待っている。すぐに来られるか?」

「すぐに」と私は隣人にメモを書き、妻に事情を説明して階下に駆け戻り、ホームズと玄関先に立った。

「隣人も医者だね」と彼は表札を見て言った。

「ああ、私と同じように、診療所を買い取ったんだ」

「古くから続いているものか?」

「私のと同じで、どちらも家が建った時からだ」

「なるほど。では君の方が良い方を手に入れたな」

「そう思う。でも、どうして分かるんだ?」

「階段さ。君の家の方が三インチも深くすり減っているからね。さて、馬車にいる紳士が私の依頼人、ホール・パイクロフト氏だ。紹介しよう。御者さん、馬を急がせてくれ。列車に間に合うギリギリだ」

馬車で向かい合った男は、体格の良い、血色の良い若者で、率直で誠実そうな顔つきと、少し縮れた薄い金色の口髭をたくわえていた。光沢のあるシルクハットと、地味な黒の洒落たスーツで身を固めており、まさに「シティの若手紳士」という風情だった。その丸く赤らんだ顔は本来は快活そのものだが、口元はどこか困ったような、半ば滑稽な苦悩を漂わせていた。だが、彼がいかなる理由でシャーロック・ホームズを頼ったのかを知ることができたのは、私たち三人が一等車のコンパートメントに乗り込み、バーミンガムへ向けて列車が十分に走り出してからだった。

「ここからは七十分間はノンストップだ」とホームズは言った。「パイクロフト氏、君のとても興味深い体験を、できればもっと詳しく、私の友人にも話してほしい。何度も聞いて、時系列を正確に把握したい。ワトソン、これは何かがある事件かもしれないし、何もない事件かもしれない。ただ、少なくとも君も私も好む、普通とはかけ離れた奇妙な要素がある。パイクロフト氏、話の途中では口を挟まないから、どうぞ」

若き同伴者は、目を輝かせて私の方を見た。

「話の一番情けないところは、自分がまるっきりお人好しだったと白状せざるを得ないことです。もちろん、うまくいけば結果オーライですし、他にどうしようもなかったとも思っています。ただ、もし仕事を失って、何の見返りもなかったら、自分の間抜けさ加減を思い知ることになるでしょう。話すのはあまり得意ではありませんが、こういうことです。

私は以前、ドレーパーズ・ガーデンズのコクソン&ウッドハウスという会社に勤めていました。でも、ご存じの通り、ベネズエラ国債の件で春先に大損をしてしまい、ひどい目に遭いました。五年間勤めていたのですが、倒産の際にはコクソン老人が立派な推薦状を書いてくれました。ただし、事務員は全員、二十七人とも放り出されてしまったのです。あちこち就職を試みましたが、自分と同じような境遇の人間が大勢いるので、長い間まるで駄目でした。コクソンでは週三ポンドの給料で、七十ポンドほど貯金もありましたが、それもすぐに使い果たしてしまいました。ついには切手を買う金も、返信用封筒を用意する金も怪しくなりました。無駄に事務所の階段を上り下りして靴もすり減り、仕事にありつく望みは一向に近づきませんでした。

そんなある時、ロンドンのロンバード街にある大手証券会社、モーソン&ウィリアムズで欠員募集を見つけました。E.C.地区はご存じないかもしれませんが、ロンドンでも屈指の裕福な会社です。応募は書面のみ。ダメ元で推薦状と申込書を送りました。するとすぐに返事が来て、“次の月曜に出社してもらえれば、容姿に問題なければ即採用”とのことでした。こういうものは、どうやって決まるのか分かりません。マネージャーが書類の山から手当たり次第に一枚選ぶとも言います。とにかく、運が巡ってきたのです。これ以上嬉しいことはありませんでした。給料は一ポンド増、仕事内容もコクソンの時とほぼ同じです。

さて、ここからが奇妙な話になるのです。私はハムステッド寄りの17番、ポッターズ・テラスの下宿に住んでいました。その晩、就職が決まった嬉しさから、煙草をふかしていると、大家さんが『アーサー・ピナー 金融代理人』と印刷された名刺を持ってきました。その名前には聞き覚えはなく、何の用か見当もつきませんでしたが、ともかく部屋に通してもらいました。入ってきたのは、中背で黒髪・黒目、黒い顎髭の男で、鼻筋に独特のユダヤ系の雰囲気がありました。動作はきびきびしていて、時間の価値を知る人間らしく、言葉遣いも鋭かったです。

『ホール・パイクロフトさんですね?』

『はい』と私は椅子をすすめました。

『最近までコクソン&ウッドハウスにお勤めでしたね?』

『はい』

『今はモーソンに?』

『その通りです』

『実は、あなたの金融の腕前について、非常に驚くべき話を耳にしましてね。コクソンのマネージャーだったパーカーを覚えているでしょう? 彼はあなたのことをどんなに褒めても足りないといっていました』

そんなことを聞いて、嬉しくないはずがありません。私は職場ではそれなりに機転は利く方でしたが、まさかシティで話題になっているとは夢にも思いませんでした。

『記憶力はいい方ですか?』

『まぁ、人並みです』と私は控えめに答えました。

『失業中も市場の動向を追っていましたか?』

『ええ、毎朝、株式市況欄を読んでいました』

『それは熱心ですね! まさに成功の秘訣です。ちょっと試させてください。エアシャー鉄道は?』

『百六と四分の一から百五と七分の八です』

『ニュージーランド・コンソリデーテッドは?』

『百四です』

『ブリティッシュ・ブロークン・ヒルズは?』

『七から七シリング六ペンスです』

『驚いた!』と彼は両手を挙げて叫びました。『まさに聞いていた通りだ。君はモーソンの事務員にはもったいなさすぎる!』

この感激ぶりには正直面食らいました。「でも、他の人たちはそこまで私のことを評価していませんよ、ピナーさん。今の職も手に入れるのは苦労したくらいですし」

『いや、君はもっと大きく羽ばたくべきだ。君は本来いるべき場所にいない。さて、私のほうの話をしよう。私の提示できる条件は、君の能力からすれば物足りないが、モーソンと比べれば月とすっぽんだ。ところで、君はいつモーソンに出社する?』

『月曜からです』

『はは、私の賭けだが、君はモーソンには行かないと思うよ』

『モーソンに行かない?』

『そう、月曜には君はフランコ・ミッドランド金物会社の業務部長になるんだ。この会社はフランス各地の町や村に支店が百三十四、さらにブリュッセルとサンレモにもある』

あまりのことに言葉を失いました。「そんな会社、聞いたことがありません」

『当然だ。資本は全て非公開で集めたもので、あまりにうまい話だから公にしたくなかったのだ。兄のハリー・ピナーがこの会社を立ち上げ、株式発行後は取締役として経営に加わる。私はこのロンドンで人材を探してくれと頼まれた。若く、行動力があり、きびきびした男が必要だと。それでパーカーの推薦で君のところに今夜来たんだ。初任給はみすぼらしい五百ポンドしか出せないがね』

『年五百ポンドですって!』

『最初はそれだけ。ただし、代理店が扱うすべての取引額に1%の総括手当がつく。給料より多くなるのは請け合いだ』

『でも私は金物の知識がありません』

『気にするな。計算ができれば十分だ』

頭がくらくらして、椅子にじっとしていられないほどでした。けれども、急に疑念が頭をもたげてきました。

『正直に申し上げます。モーソンは年二百ポンドですが、安定しています。でも、そちらの会社については、ほとんど何も――』

『うん、さすがだ!』と彼は大喜びで叫びました。『君は説得されない男だ。その慎重さが素晴らしい。ほら、これは百ポンドの小切手だ。もし私たちと仕事をする気があるなら、給料の前渡しとしてポケットに入れてくれ』

『なんて太っ腹なんだ。新しい職務にはいつから?』

『明日一時にバーミンガムに来てくれ。ここに兄宛の手紙があるから、それを持っていくんだ。兄はコーポレーション・ストリート126Bの臨時事務所にいる。採用の最終確認は兄がするが、内々では決まっていると思っていい』

『本当に感謝の言葉もありません、ピナーさん』

『いやいや、当然のことだ。いくつか、ちょっとした形式だけ済ませておきたい。そこに紙があるね。“私は、年俸最低五百ポンドでフランコ・ミッドランド金物会社の業務部長として勤務することに何ら異存はありません”と書いてくれ』

私は言われた通りに書き、彼はそれを懐にしまった。

『もう一つ、細かいことだが。モーソンにはどう伝えるつもりか?』

私はあまりの喜びに、モーソンのことなどすっかり忘れていた。「辞表を書きます」

『それは困る。私は君の件でモーソンのマネージャーと揉めたんだ。君について尋ねに行ったら、あちらはとても失礼でね。“君がうちの社員を引き抜こうとしている”と非難されたんだ。ついかっとなって、“いい人材が欲しければ、もっと高い給料を出すべきだ”と言ってやったよ』

『向こうは、うちの安月給のほうがそちらの高給よりいいと言ってました』

『賭けてもいいが、私のオファーを伝えたら、向こうからは二度と連絡がないだろう』

『よし、受けてやる。うちは拾ってやったんだ、簡単には辞めないぞ、だそうです』

『なんてずうずうしい奴だ!』と私は言いました。「一度も顔を合わせたこともないのに、なぜ配慮しなきゃいけないんです? 書かないほうがいいなら、絶対に書きません」

『よろしい、それが約束だ』と彼は立ち上がった。「兄のために、こんな逸材が得られて嬉しい。これが百ポンドの前渡し、そしてこれが手紙だ。住所はコーポレーション・ストリート126B、明日一時が約束の時間だ。幸運を祈る!」

これが、私の覚えている限りでの会話のすべてです。ワトソン先生、こんな幸運が舞い込んで、どれほど嬉しかったか想像がつくでしょう。私は嬉しさのあまり夜中まで眠れず、翌日、約束に十分間に合う列車でバーミンガムへと向かいました。荷物をニュー・ストリートのホテルに預け、指定された住所へと向かいました。

約束の時間よりも四分の一時間早かったが、それは問題ないだろうと思った。126Bは、二つの大きな店の間にある通路で、その奥には石造りの曲がりくねった階段があり、そこから多くの部屋へと通じていた。それらの部屋は、会社や専門職の人々に事務所として貸し出されている。入居者の名前は壁の一番下に書かれていたが、「フランコ=ミッドランド金物会社有限責任会社」という名前は見当たらなかった。私はしばらくの間、がっかりした気持ちで立ちすくみ、すべてが手の込んだ悪ふざけではないかと疑っていた。すると、男がやってきて声をかけてきた。彼は昨夜見た男によく似ており、体格も声も同じだったが、髭は剃り落とされ、髪色も少し明るかった。

「あなたはホール・パイクロフトさんですか?」

「はい」と私は答えた。

「おお! あなたをお待ちしていましたが、少し早めにいらっしゃいましたね。今朝、兄からの手紙が届きまして、あなたのことを大変褒めていました。」

「ちょうど事務所を探していたところでした。」

「まだ社名を掲げていませんが、先週ようやくこの仮事務所を確保したばかりなのです。どうぞご一緒に上がってください、お話ししましょう。」

私は彼に従い、非常に高い階段を上った。すると、屋根裏のすぐ下に、埃っぽくて小さな、カーペットもカーテンもない部屋が二つあり、そこへ案内された。私は、これまで慣れ親しんできたような、光沢のある机や事務員が並ぶ大きなオフィスを想像していたので、椅子が二脚と小さな机一つ、帳簿とごみ箱があるだけの殺風景な部屋を見て、ついまじまじと見てしまったに違いない。

「気を落とさないでください、パイクロフトさん」と、新しい知人は私の顔を見て言った。「ローマも一日にして成らず、です。我々には潤沢な資金があるのですが、今はまだオフィスに見栄えがしません。どうぞお掛けになって、手紙を見せてください。」

私は手紙を渡すと、彼はとても注意深くそれを読んだ。

「兄のアーサーに相当いい印象を与えたようですね」と彼は言った。「彼は中々の目利きです。兄はロンドンを信奉していますが、私はバーミンガム派です。しかし今回は兄に従うつもりです。あなたは正式に採用されたと思ってください。」

「職務内容は?」と私は尋ねた。

「最終的には、パリの大規模な倉庫の管理を任せます。そこから百三十四の代理店にイギリスの陶器が供給される予定です。買収は一週間以内に完了しますが、それまでの間はバーミンガムにいて、役立ってもらいたい。」

「どんなことを?」

答えとして、彼は引き出しから大きな赤い本を取り出した。

「これはパリの名簿です」と彼は言った。「店名の後に業種が載っています。これを持ち帰って、金物屋をすべて住所つきでチェックしてほしいのです。私にはとても役立ちます。」

「業種ごとに分類されたリストがあるのでは?」と私は提案した。

「信頼できるものはありません。向こうの方法は我々と違うのです。根気よくやって、月曜の正午までにリストをください。では、パイクロフトさん、さようなら。熱意と知恵を示し続けてくれれば、きっとこの会社が気に入ることでしょう。」

私は大きな本を小脇に抱えてホテルへ戻ったが、心は複雑だった。一方では、正式に採用され、百ポンドの前払いも受け取った。だが、事務所の様子や社名が掲げられていないことなど、ビジネスマンなら気づく点がいくつもあり、雇用主の立場に疑念を抱かせた。しかし、どうなろうと金は手に入れているのだから、とにかく仕事に取り掛かることにした。日曜は一日中その作業に追われたが、月曜日までにようやくHまでしか進まなかった。雇い主の元へ行くと、またもや殺風景な部屋に彼はいて、水曜まで続けてまた来るように言われた。水曜になっても終わらなかったので、金曜――つまり昨日までやり続け、ようやくハリー・ピナー氏の元へリストを持参した。

「大変助かります」と彼は言い、「この仕事の難しさを見くびっていました。このリストは本当に役立つでしょう。」

「かなり時間がかかりました」と私は言った。

「さて、次は家具店のリストを作ってほしい。家具店はどこも陶器を扱っているからね。」

「わかりました。」

「明日の夕方七時に来て、進捗を知らせてください。無理はしないように。夜にデイズ・ミュージック・ホールで二時間くらい気晴らしするのもいいでしょう」彼は笑いながら言い、私は思わず身震いした。左側の二番目の歯が金でひどく詰められていたのだ。

シャーロック・ホームズは嬉しそうに手をこすり、私は依頼人を見て驚きを隠せなかった。

「驚くのも無理はありませんよ、ワトソン先生。しかし、こういうことです。ロンドンであの男と話したとき、私がモーソン社へ行かなかったことを嘲笑った時のことですが、彼の歯が全く同じように金で詰めてあるのに気付きました。両者とも金の輝きが目に入りました。声や体格も同じ、ただ髭と髪だけは変えられる物ですから違っていましたが、それ以外は同一人物と疑いようがありません。もちろん兄弟なら似ているでしょうが、全く同じ位置に同じように歯が詰めてあるなんてことはありえません。彼は私を部屋から送り出し、私は通りに出て、自分が頭で立っているのか、足で立っているのかわからないくらいでした。ホテルに戻り、冷水で頭を冷やし、考え込んでしまいました。なぜ彼は私をロンドンからバーミンガムへ送ったのか? なぜ先に到着できたのか? なぜ自分から自分に手紙を書いたのか? 私にはさっぱり分からず、どうにもならなかった。でも、私にとって暗闇の中のこの出来事も、シャーロック・ホームズなら明るみにできると思い至りました。夜行列車でロンドンへ行けば、今朝彼に会える、そしてあなた方お二人をバーミンガムに連れ帰れたというわけです。」

株式仲買店の事務員が驚くべき体験談を語り終えると、しばらく沈黙があった。それからホームズは目を細め、クッションにもたれて、まるで一口目に最高級ワインを味わった鑑定家のような満足げで批評的な表情をした。

「なかなかいい話だろう、ワトソン」と彼は言った。「これは面白い点がいくつもある。仮事務所でアーサー・ハリー・ピナー氏と面会するのは、我々にとって非常に興味深い経験になると思うが、君もそう思わないか。」

「でも、どうやって会う?」と私は尋ねた。

「それは簡単です」とホール・パイクロフトは明るく言った。「あなた方は仕事を探している私の友人ということにすればいい。私が二人を支配人に紹介するのは自然なことです。」

「まったくその通りだ」とホームズも言った。「その男に一目会い、彼の企みを見抜けるか確かめてみたい。ところで、君のどんな資質がそんなに価値があると思われているのだろう? あるいは……」彼は爪を噛み始め、窓の外をぼんやり見つめた。その後、ニュー・ストリートに着くまで彼からほとんど言葉はなかった。

その晩七時、私たち三人はコーポレーション・ストリートを歩き、会社の事務所へ向かった。

「早く着いても意味はありません」と依頼人が言った。「彼は私に会うためだけに来るようで、それまでは事務所は無人なんです。」

「それは意味深だな」とホームズが言った。

「ほら見ろ、言った通りだ!」と事務員が叫んだ。「あそこを歩いているのが彼です。」

彼は道の向こう側を忙しそうに歩く、小柄で色黒、身なりの良い男を指さした。私たちが見ていると、男は夕刊を売る少年に目をやり、馬車やバスの間を駆け抜けて新聞を買い、それを握って入口から姿を消した。

「行きましたよ!」とホール・パイクロフトが叫んだ。「あれが彼が入った会社の事務所です。私についてきてください、すぐに話をつけます。」

私たちは彼に続き、五階分の階段を上がり、半分開いたドアの前にたどり着いた。依頼人がノックすると、中から入るように声がした。中はパイクロフトの説明通り、素っ気ない、家具もほとんどない部屋だった。唯一の机の前に、さっき通りで見た男が座り、夕刊を広げていた。その顔を見上げた瞬間、私はこれほどまでに悲嘆や、それを超えた何か――人生でごく稀にしか目にしないような恐怖の色を帯びた顔を見たことがないと思った。額は汗で光り、頬は魚の腹のように青白く、目は狂気じみて見開かれていた。彼は事務員をまるで見知らぬ者のように見つめ、私たちの案内人もその様子に驚きを隠せなかった。

「具合が悪そうですね、ピナーさん!」と彼は叫んだ。

「ああ、あまり良くないんだ」と相手は、明らかに気を取り直そうとしながら、乾いた唇をなめて答えた。「ところで、君が連れてきたのは誰だ?」

「一人はバーモンジーのハリスさん、もう一人はこの町のプライスさんです」と事務員は流暢に言った。「どちらも私の友人で経験豊富ですが、しばらく職を探しておりまして、会社に空きがあればと望んでいるのですが。」

「なるほど! なるほど!」とピナー氏は青ざめた笑みを浮かべて叫んだ。「きっと何かできるでしょう。ハリスさん、あなたの専門は?」

「会計士です」とホームズ。

「ええ、そういう人材も必要です。そして、あなたは?」

「事務員です」と私。

「会社でお役に立てると思います。結論が出次第ご連絡しますので、今はどうかお帰りください。お願いですから、私を一人にしてください!」

この最後の言葉は、彼が必死に抑えていたものが突然弾け飛んだかのような調子だった。ホームズと私は互いに目を見交わし、パイクロフトは一歩前に出た。

「ご予定通り、私にはご指示をいただくはずですよ、ピナーさん」

「もちろんです、パイクロフトさん」と相手は冷静さを取り戻した口調で答えた。「ここで少々お待ちください。お友達もご一緒で構いません。三分ほどご辛抱いただければ、すぐにご対応いたします。」彼はとても丁寧に頭を下げ、奥のドアから部屋を出ていった。

「さて、どうする?」とホームズが小声で言った。「逃げたのか?」

「それはありえません」とパイクロフト。

「なぜ?」

「あのドアは内側の部屋につながっています。」

「出口は?」

「ありません。」

「部屋は家具付きか?」

「昨日は空でした。」

「なら一体何をしているんだ? どうも腑に落ちない。あれほど恐怖に取り憑かれた男は見たことがない。どうしてあんなに震えているのだ?」

「我々が探偵じゃないかと疑っているのでは」と私。

「きっとそうですよ!」とパイクロフト。

ホームズは首を振った。「入った瞬間から青ざめていた。何か別の理由だろう。」

その時、内側のドアから鋭いノック音がした。

「自分のドアを何で叩いてるんだ?」と事務員が叫ぶ。

再び、しかも今度はもっと激しくノックが響いた。私たちはドアを見つめた。ホームズの顔は固まり、身を乗り出して待ち構えていた。すると突然、低いうめき声と木を叩く音が響いた。ホームズは部屋を駆け抜け、ドアを押したが中から鍵がかかっていた。私たちも力いっぱいぶつかると、蝶番が一つ、また一つと外れ、ドアは音を立てて倒れた。中は空だった。

だが、それはほんの一瞬だった。手前の角にもう一つドアがあり、ホームズがそこを開けると、床には上着とベストが落ち、ドアの裏のフックにはピナー氏が自分のサスペンダーで首を吊っていた。膝は曲がり、首は恐ろしい角度で傾き、かかとがドアを叩く音が先ほどの騒音だった。私はすぐに彼の腰を支え、ホームズとパイクロフトがゴムバンドを解いた。彼を隣室に運ぶと、顔は土色で、紫色の唇が呼吸のたびにぴくぴく動いていた――五分前の彼からは想像もできない無残な姿だった。

「どうだ、ワトソン?」とホームズ。

私は彼を屈み込み調べた。脈は弱く不規則だったが、だんだん呼吸も深くなり、まぶたが小刻みに震えて白目がのぞいた。

「もう大丈夫だ、今や命に別状はない」と私は言った。「窓を開けて、水差しをください。」私は襟を緩め、冷水を顔にかけ、腕を上下させて呼吸を促した。やがて彼は大きく息をつき、本来の呼吸が戻った。「もう時間の問題だ」と私は言った。

ホームズは机の前で、ズボンのポケットに手を突っ込み、顎を胸に乗せて立っていた。

「そろそろ警察を呼ぶべきだろうな。しかし、できれば事件を完全に解明してから引き渡したいものだ。」

「全く謎ですよ」とパイクロフトは頭をかいた。「何で私をわざわざここまで連れてきて、しかも――」

「そんなのは明白だ」とホームズは苛立たしげに言った。「問題はこの最後の急な行動だ。」

「他はわかるのか?」

「だいたい明白だ。どう思う、ワトソン?」

私は肩をすくめた。「正直、全くお手上げだ。」

「いや、最初からの流れを考えれば、結論は一つしかない。」

「どういうことだ?」

「全体は二つの点にかかっている。まず、パイクロフトにあんな宣誓書を書かせて会社に入らせたことだ。これは大いに示唆的だと思わないか?」

「意味が分からない。」

「なぜわざわざ書かせたのか? 通常こんなものは口頭で十分だし、例外にする理由は何もない。つまり、彼らは君の筆跡の見本をどうしても手に入れたかった。他に方法がなかったからだ。」

「なぜ?」

「そこだ。なぜだ? それが分かれば問題もかなり進展する。理由は一つしかない。誰かが君の筆跡を真似したがっていた。まずはその見本が必要だったのだ。次に、もう一つの点がある。ピナーが君に職を辞めずにおくように強く勧めたことだ。しかも、その会社の責任者には、君を一度も見たことがないまま、月曜朝にホール・パイクロフトがやってくると信じ込ませていた。」

「なんてことだ!」と依頼人は叫んだ。「なんて間抜けだったんだ!」

「これで筆跡の意味も分かるだろう。もしも、全く違う筆跡で応募した者がやって来たら、その瞬間に計画はバレてしまう。しかし、その間に悪党は君の字を真似できるようになっていて、その地位は安泰だ。オフィスの誰も君を見たことがないのだから。」

「一人もいません」パイクロフトはうめいた。

「だから、君に疑念を持たせず、君がロンドンに行って真相を知るのを防ぐため、前払い金まで渡し、ミッドランド地方に引っ張り出し、大量の仕事を与えたのだ。すべて理にかなっている。」

「でも、なぜこの男が自分の兄と偽ったんだ?」

「それも明らかだ。共犯者は二人だけ。もう一人がオフィスで君のふりをしている。こっちは君の雇い主役だが、三人目を加えるのは避けたかった。だから、できる限り外見を変え、似ているのは兄弟だからだと思わせようとした。だが、金歯の偶然がなければ、君は決して疑わなかっただろう。」

ホール・パイクロフトは握りしめた拳を空中で振り回した。「なんてこった!」と彼は叫んだ。「俺がこんなふうに騙されている間に、もう一人のホール・パイクロフトはモーソン社で何をしていたんだ? どうすればいい、ホームズさん? どうしたらいいか教えてくれ。」

「モーソン社に電報を打たねばならない。」

「土曜は12時で閉まるんです。」

「それでもかまわん。守衛か係の者がいるかもしれん――」

「ああ、そうです、あそこは保有している証券の価値が高いので常駐の警備を置いているんでした。シティでその話を聞いた覚えがあります。」

「よろしい、彼に電報を打って、すべてが無事かどうか、そして君の名を持つ事務員が働いているか確かめよう。それははっきりしている。しかし、はっきりしないのは、我々の姿を見た途端、悪党の一人がすぐに部屋を出て首を吊った理由だ。」

「新聞だ!」と、背後で声がかすれた。男は座り上がっており、顔色は青ざめ、生気を失っていたが、瞳には正気が戻りつつあり、手はまだ首に残る太い赤帯を神経質にさすっていた。

「新聞か! そうだ!」とホームズは興奮の極みで叫んだ。「なんて間抜けだったんだ! 我々の訪問のことばかり気にして、新聞のことは全く頭に浮かばなかった。間違いない、秘密はそこにあるはずだ。」彼はそれをテーブルの上に広げ、勝ち誇ったように叫び声をあげた。「見てくれ、ワトソン。これはロンドンの新聞、イブニング・スタンダードの早版だ。ここに我々が求めていたものがある。見てくれ、見出しを――『シティの犯罪。モーソン&ウィリアムズで殺人。巨額強盗未遂。犯人逮捕』だ。さあワトソン、我々全員が知りたがっているのだから、声に出して読んでくれ。」

新聞の中でも、この記事が街で唯一の重大事件であったらしく、その内容はこうだ――

「本日午後、シティにて強盗未遂事件が発生し、一人が死亡、犯人が逮捕された。かねてより、著名な金融会社モーソン&ウィリアムズは、総額100万ポンドを優に超える証券を預かる立場にあった。責任の大きさを痛感した支配人は、最新式の金庫を導入し、昼夜を問わず武装した警備員を建物に常駐させていた。どうやら先週、新たにホール・パイクロフトという名の事務員が採用されたが、この人物こそ、有名な偽造犯で金庫破りのベディントンであり、兄弟と共に最近ようやく五年間の懲役を終え出所したばかりだったようだ。いかなる手段かはまだ不明だが、彼は偽名で事務所に職を得ることに成功し、その地位を利用して各種の錠前の型を取り、強固な金庫室および金庫の配置を詳細に把握していた。

モーソン社では、土曜は正午に事務員が退社するのが通例である。シティ警察のトゥーソン巡査部長は、午後1時20分にカーペットバッグを持った紳士が階段を降りてくるのを見て、少々驚いた。疑念を抱いた巡査部長はその男を尾行し、ポロック巡査の協力も得て、激しい抵抗の末に逮捕に成功した。すぐに大胆かつ巨額の強盗事件が発生したことが明らかとなった。バッグの中からは、ほぼ10万ポンド分のアメリカ鉄道債券と、その他鉱山会社等の証券が多数見つかった。現場を調べると、不運な警備員の遺体が金庫の中でも最も大きなものに押し込まれて発見された。もしもトゥーソン巡査部長の迅速な行動がなければ、月曜朝まで発見されなかっただろう。男の頭蓋骨は、背後から与えられた火かき棒の一撃で砕かれていた。ベディントンは、忘れ物をしたと装って侵入し、警備員を殺害した後、急いで大型金庫を荒らし、戦利品と共に逃走したものと思われる。彼と共に行動していたはずの兄弟については、今回の事件には関与していなかったようだが、警察は現在、行方を熱心に捜索中である。」

「さて、警察の手間を少し省けそうだな」とホームズは、窓際にうずくまるやつれた男の姿に目をやりながら言った。「人間というのは実に奇妙な生き物だ、ワトソン。悪党で殺人者であっても、兄弟の首が飛ぶと知っただけで自殺に走るほどの情を呼び起こすことがある。しかし、我々がなすべきことは決まっている。医者の私とで警備に残るので、パイクロフト君、君は警察を呼びに行ってくれ。」

V. 「グロリア・スコット号」

「ここにいくつか書類がある」と、冬の夜、暖炉を挟んで座るホームズが言った。「ワトソン、君にもぜひ目を通してもらいたいと思う。これは『グロリア・スコット号事件』の資料で、これが、その判事トレバー氏を読んだとたん恐怖のあまり死なせた伝言だ。」

彼は引き出しから少しくすんだ円筒を取り出し、紐をほどくと、ねずみ色の半紙に走り書きされた短いメモを手渡した。

「ロンドン向けのジビエ供給は順調に増加中、とのこと。ヘッドキーパーのハドソンが、今後フライペーパーと雌キジの保護の注文すべてを受けるよう、指示されたと聞いている。」

この不可解な伝言を読み上げて顔を上げると、ホームズは私の表情を見てくすくす笑っていた。

「いささか混乱しているようだね」と彼は言った。

「こんな伝言がどうして恐怖を呼ぶのか、さっぱり分からん。むしろ滑稽に思えるね。」

「もっともだ。だが事実、その読者である立派な老人は、まるでピストルの銃床で殴られたかのように、これであっさり倒れてしまったのさ。」

「ますます興味をそそられるよ」と私は言った。「だが、なぜ君はさっき、この事件を私に特に詳しく見てほしいと言ったんだ?」

「僕が生まれて初めて関わった事件だからだよ。」

私はしばしば、友人が犯罪研究の道に進むきっかけを探ろうとしたが、これまで彼が饒舌になるところをとらえたことはなかった。今、彼は肘掛け椅子の上で身を乗り出し、膝に書類を広げた。するとパイプに火をつけ、しばらく煙をくゆらせながら書類をめくっていた。

「ヴィクター・トレバーのことは聞いたことがないか?」と彼は尋ねた。「大学時代、僕が唯一親しくなった友人が彼だった。僕はあまり社交的ではなくてね、いつも部屋でひとり物思いにふけって、自分なりの思考法をあれこれ編み出していたから、同級生ともあまり付き合わなかった。フェンシングとボクシング以外は運動にも興味がなく、学問の専門も他の連中と全然違っていたので、接点がほとんどなかった。トレバーだけが唯一の知り合いで、それもある朝、彼のブルテリア犬が僕の足首にかみついたという偶然からだった。

「何とも味気ない友誼の始まりだが、効果的だったよ。僕は十日間も寝込む羽目になったが、トレバーは見舞いに来てくれた。最初はほんの短い会話だったが、やがて訪問は長くなり、学期が終わるころにはすっかり親友になっていた。彼は快活で血気盛ん、エネルギーに満ちあふれ、僕とは正反対の性格だったが、共通の話題もあり、しかも彼もまた孤独だったのが縁となった。結局、彼は長期休暇の間、ノーフォーク州ドニソープにある父親の家に招待してくれ、僕は一か月間その厚意に甘えることにした。

「トレバー氏はどうやらかなりの資産家で、治安判事でもあり地主だった。ドニソープは、ラングミアの北に位置する小さな村で、湿地が広がる地方だ。邸宅は古風で横に広く、オーク材の梁が巡らされた煉瓦造りで、石灰樹の並木道が玄関まで続いていた。沼地でのカモ猟は絶品で、釣りも実に素晴らしかった。蔵書は少ないが厳選されたもので、前の住人から引き継いだと聞いた。また料理人もまずまずで、ここで退屈する者がいるなら、よほど贅沢な男だろう。

「トレバー氏はすでに妻に先立たれており、友人のトレバーが一人息子だった。

「娘がいたが、バーミンガムを訪問中にジフテリアで亡くなったと聞いた。父親は私にとって非常に興味深い人物だった。学問はほとんどないが、ずば抜けた体力と精神力を兼ね備えていた。本はほとんど読まないが、旅を重ねて多くを見聞し、そのすべてを記憶していた。外見は、がっしりした体格に白髪交じりの髪、大地で焼けた褐色の顔、そして鋭くて時に恐ろしいほどの青い目を持っていた。しかし地方では慈悲深さで知られ、判事としても温情判決で有名だった。

「到着して間もないある晩、食後にポートワインを傾けながら、トレバー青年は、すでに僕が体系化しつつあった観察と推論の習慣について話し始めた。老人は、彼の息子が僕の些細な業績を大げさに話していると思ったようだった。

『さあ、ホームズさん』と彼は朗らかに笑いながら言った。『私を好きに観察なさって結構です。何か推理できますかな?』

『あまり多くはありませんが』と私は答えた。『過去一年の間、何か身の危険を警戒していたようですね。』

笑みが消え、彼は驚きのあまり私を凝視した。

『それは確かに本当だ』と彼は言った。『ヴィクター、覚えているだろう。密猟団を摘発したとき、連中は我々を刺すと誓い、サー・エドワード・ホリーなど実際に襲われた。あれ以来、警戒していたが、どうして分かったのか不思議だ。』

『立派なステッキをお持ちですね』と私は答えた。『刻印から見て、ここ一年以内に手に入れたものでしょう。ただ、わざわざ頭部に穴をあけて鉛を流し込み、武器として相当な威力にしています。何か恐れるものがなければ、そこまで用心しないはずです。』

『他には?』と彼は微笑んだ。

『若い頃、ボクシングをよくなさったでしょう。』

『また当たりだな。どうして分かった? 鼻がゆがんでいるからかね?』

『いいえ』と私は言った。『耳です。ボクサー特有のつぶれて厚くなった形をしています。』

『他には?』

『手のタコから、かなり土を掘ったご経験がある。』

『金鉱で稼いだのさ。』

『ニュージーランドにも行きましたね。』

『その通り。』

『日本にも滞在された。』

『全くそうだ。』

『そして何より、J・Aというイニシャルの人物と非常に親しい関係があり、後に完全に忘れようとした。』

トレバー氏はゆっくりと立ち上がり、大きな青い目で私を異様なまなざしで見つめ、そのまま机の殻に顔を突っ伏して、バタリと気を失った。

「ワトソン、君にも想像がつくだろうが、私も息子も驚きで言葉も出なかった。しかし発作は長くは続かず、襟を緩め、水差しの水を顔に振りかけると、彼は数回大きく息をつき、やがて座り直した。

『いや、君たちを驚かせてしまったな』と彼は無理に笑いながら言った。『見かけによらず心臓に弱いところがあってな、大したことでなくても倒れてしまう。君はどうやるのか分からないが、現実でも空想でも、探偵なんて君の前じゃ子ども同然だ。君にはその道が向いているよ、世界を見てきた男の言葉だ。』

そして、その大げさな前置きとともに発せられた推薦の言葉が、実のところ、ワトソン、私がそれまで一種の道楽でしかなかった探偵術で生計を立てられるかもしれないと初めて自覚したきっかけだった。しかしその時は、主人の突然の発作でそれどころではなかった。

『何か気に障ることを言ったのでは?』と私は言った。

『まあ、少し痛いところを突かれたな。どうして分かった? どこまで知っている?』彼は半分冗談めかして話したが、目の奥にはまだ恐怖がうかがえた。

『極めて単純です』と私は言った。『あの時、魚を引き込もうと腕をまくった際、肘の内側にJ・Aの刺青があるのを見ました。文字はまだ読み取れましたが、にじみとその周囲の皮膚の変色から、消そうとした形跡が明らかにありました。つまり、そのイニシャルはかつて貴方にとって非常に親しいものであり、後にどうしても忘れたいものだったのです。』

『なんて観察力だ!』と彼は安堵の溜息をついて叫んだ。『まったくその通りだよ。でももうこの話はやめよう。昔の恋人の亡霊ほど始末に負えないものはない。ビリヤード室で一服しよう。』

その日以来、表向きは変わらぬ親しみを見せつつも、トレバー氏の私に対する態度には常にわずかな警戒心が混じるようになった。息子でさえそれに気づいていた。「君は親父に相当な衝撃を与えたから、これからは君が何を知っているやら分からないと、ずっと思い込むさ」と彼は言った。彼自身はその気がなかっただろうが、あまりに頭から離れず、行動の端々に表れていた。ついには私も滞在が迷惑になると感じ、滞在を切り上げることにした。しかし、出発前日の出来事が、後に思わぬ重要性を持つことになった。

私たち三人は庭の椅子に腰かけ、ブロッズの風景を眺めながら日なたぼっこをしていた。その時、メイドがやってきて、「トレバー様にお会いしたいという方がいらしています」と伝えた。

『名前は?』と主人が尋ねた。

『名乗りませんでした。』

『用件は?』

『お知り合いだそうで、ほんの少しお話が……と。』

『ここへ通しなさい。』まもなく、背の低い、やせた男が、へりくだった態度と引きずるような歩き方で現れた。ジャケットは袖にタールのしみがあり、赤と黒のチェックシャツ、デニムのズボン、すり減った重いブーツを履いていた。顔は細く日焼けしてずる賢そうで、常にニヤけた笑いのせいで黄色い歯が見え、手は船乗り特有の半ば握られた形だった。芝生を横切ってくる彼を見て、トレバー氏が喉でしゃくり上げるような音を立てて飛び上がり、家の中へ走り込んだ。すぐに戻ってきたが、私のそばを通る時、強いブランデーの臭いがした。

『それで、何の用だね?』と主人が話しかけた。

水夫は目を細めて彼をじっと見つめ、相変わらずだらしなく笑っていた。

『俺が誰だか分からねえんですかい?』

『やや、まさかハドソンか?』とトレバー氏は驚いた様子で言った。

『おうとも、旦那』と水夫。『もう三十年以上になりますな、あんたに会うのは。あんたは立派な家に住まい、俺は今も樽の塩肉をつまむ日々でさあ。』

『いや、昔のことは忘れていないとも』とトレバー氏は叫び、彼に歩み寄って小声で何か告げた。「台所に行きなさい、食事も酒も出そう。仕事も何とか探してやろう。」

『ありがとうございます、旦那』と水夫は帽子に手をやった。『八ノットの貨物船で二年乗りっぱなしでしたが、人手も足りなくてくたくたですわ。ベドーズさんかあんたの所で、骨休めしようと思いましてな。』

『何? ベドーズの居場所を知っているのか?』

『ええ、旦那。昔の仲間の居所は全部承知してますよ』と男は不気味な笑みを浮かべ、メイドの後について台所へ引っ込んだ。トレバー氏は「金鉱からの帰りに船で一緒だっただけだ」と我々にぼそぼそ説明し、再び家の中へ消えた。一時間後、室内に入ると、彼は食堂のソファで泥酔して横たわっていた。この一件は私に非常に不快な印象を残し、翌日ドニソープを離れるのがむしろ嬉しかったほどだ。私の存在が友人にとって気まずさの種になっているのを感じたからだ。

すべて長期休暇の最初のひと月の出来事だった。私はロンドンの部屋に戻り、有機化学の実験に七週間没頭した。しかし秋も深まり、休暇が終わりかけたころ、友人から電報が届いた。「ぜひともドニソープに戻ってほしい、助言と助けが必要だ」と懇願する内容だった。もちろん私はすべてを投げうって、再び北へ向かった。

「駅には彼がドッグカートで迎えに来てくれたが、ひと目見て、この二ヶ月が彼にとっていかに辛い時期だったかがすぐに分かった。彼はやせ細り、やつれ果て、以前は印象的だったあの快活で朗らかな態度もすっかり影を潜めていた。

『親父が死にかけている』――それが彼の最初の言葉だった。

『まさか!』と私は叫んだ。『いったいどうしたんだ?』

『脳卒中さ。ひどい神経衝撃を受けて、一日中発作の瀬戸際だった。今、生きているかどうかも疑わしいくらいだ。』

ワトソン、君も想像がつくと思うが、この不意打ちの知らせに私はぞっとした。

『原因は何だ?』と私は問いただした。

『ああ、それが問題なんだ。乗ってくれれば、道中詳しく話すよ。君が帰る前の晩に来た、あの男のことを覚えているか?』

『もちろんだ。』

『あの日、家に入れたのが誰だったか分かるか?』

『見当もつかない。』

『あれは悪魔だったんだ、ホームズ。』

私は驚いて彼を見つめた。

『ああ、悪魔そのものだった。それ以来、私たちは一時も安らかな時間を持てなかった――一度もだ。親父はあの晩からずっと元気をなくし、今や完全に打ちのめされ、心を砕かれてしまった。すべてこの忌々しいハドソンのせいだ。』

『彼に一体どんな力があったんだ?』

『それがどうしても知りたいところだよ。あんなに情け深く、慈悲深く、善良だった親父が、どうしてあんな不良の手中に落ちてしまったのか! でも君が来てくれて本当にうれしいよ、ホームズ。私は君の判断と分別を心から信頼しているし、きっと最善の助言をしてくれると確信している。』

私たちは滑らかな白い田舎道を駆け抜けていった。前方には広々としたブロッズが、沈みゆく夕陽に赤く輝いていた。左手の茂みの向こうには、地主の邸宅を示す高い煙突と旗竿が見えてきた。

『親父はあいつを庭師にしたんだ』と私の連れは言った。『だがそれでは満足せず、執事に昇格させた。家はまるで彼の好き放題で、自由に出入りし、思うままに振る舞っていた。女中たちは、彼の酒癖とひどい言葉遣いに文句を言った。親父は皆の給料を上げて、迷惑料のつもりで慰謝した。あいつはよくボートや親父の上等な猟銃を持ち出して、勝手に狩猟に出かけた。そして、その間もあんなに人を小馬鹿にしたような、いやらしく横柄な態度をとるから、もし同じ年頃だったら二十回は殴り倒していただろう。ホームズ、本当にこの間、私は自分を必死で抑えてきたんだ。今はむしろ、もう少し自分を抑えずにいた方が、より賢かったのではないかと自問している。

『状況はどんどん悪化し、あの下劣なハドソンはますます図々しくなっていった。そしてついに、ある日親父に向かって私の目の前で無礼なことを言ったので、私は彼の肩をつかんで部屋から追い出した。あいつは顔を青ざめさせ、毒々しい目で何より強い脅しを残して、すごすごと退散した。その後、親父とあいつの間で何があったのかは分からないが、翌日親父が私のところへ来て、ハドソンに謝ってくれないかと言ってきた。当然だが私は断った。そして、どうしてそんなろくでなしに家でも自分自身にも好き勝手を許すのかと問いただした。

『“ああ、お前には分からないんだよ” と親父は言った。“だがいずれ分かる日が来る。どんなことがあっても、お前にはちゃんと分かってもらう。お前は自分の親父について悪いことなんて思わないだろう? ” 親父はとても動揺していて、一日中書斎にこもり、窓越しに見ると必死に何かを書いていた。

『その晩、私には大きな解放が訪れたように思えた。ハドソンが出て行くと言い出したのだ。夕食後、私たちが食堂にいると、彼は半分酔ったような口調でその意思を伝えてきた。

『“もうノーフォークにはうんざりだ”とやつは言った。“ハンプシャーのベドーズ氏のところへ行くさ。あっちもこっちと同じくらい歓迎してくれるだろうよ。”

『“ハドソン、意地悪な気持ちで出て行くんじゃないだろうな? ”と親父が言った。その弱々しい言い方に私は怒りがこみ上げた。

『“まだ謝罪されてない”とあいつは私の方を見ながら不機嫌そうに言った。

『“ヴィクター、お前はこの立派な男にだいぶきつく当たっただろう”と親父が私を向いた。

『“反対だ。私たちは両方とも、あいつに対して信じられないほど我慢強かったと思う”と私は答えた。

『“ほう、そうかい? ”と、やつは鼻で笑った。“いいだろう、友よ。いずれ分かるさ! ”そう言って部屋を出て行き、三十分後には屋敷を後にした。そのせいで、親父は哀れなほど神経質になった。夜ごと親父が自室をうろつく音が聞こえた。やっと自信を取り戻し始めた矢先に、ついに事件が起きたんだ。

『どうやって?』と私は身を乗り出した。

『とても奇妙な形でね。昨日の夕方、フォーディングブリッジの消印が押された手紙が親父に届いた。親父はそれを読むなり両手で頭を抱えて、まるで正気を失ったかのように部屋の中をぐるぐる回り始めた。何とかソファに座らせたが、口元とまぶたが片側だけ歪み、私はすぐに脳卒中だと分かった。フォーダム医師がすぐに駆けつけてくれた。親父をベッドに運んだが、麻痺は広がる一方で、意識は戻らず、恐らくもう助からないだろう。

『トレバー、なんてことだ!』と私は叫んだ。『一体その手紙の中に、どうしてそんな恐ろしい影響を与えるものがあったんだ?』

『何もだ。そこが不可解なところさ。内容は馬鹿げていて取るに足らないものだった。ああ、神よ、やはりそうだったのか!』

彼がそう言った時、私たちは屋敷の並木道のカーブを曲がり、薄暗がりの中で家中のブラインドがすべて下ろされているのが見えた。門前に駆けつけると、私の友人の顔は苦悩で歪み、黒服の紳士が家から出てきた。

『いつ亡くなったんですか、先生?』とトレバーは尋ねた。

『君が出てすぐだったよ。』

『意識は戻りましたか?』

『最期の瞬間に一度だけ。』

『私に伝言は?』

『“書類は日本のキャビネットの裏引き出しだ”とのことだった。』

友人は医師とともに亡骸のもとへ行き、私は書斎に残って、この一件について何度も考えを巡らせ、これまでにないほど沈んだ気持ちでいた。かつてボクサーであり、旅人であり、金鉱堀りでもあったこのトレバーという人物の過去は何だったのか。どうして彼はあの陰気な顔付きの水夫の手中に落ちてしまったのか。なぜ、腕の消えかけたイニシャルに触れられるだけで気絶し、フォーディングブリッジから手紙が来ただけで死ぬほど恐れたのか――私はふと思い出した。フォーディングブリッジはハンプシャーにあり、水夫が訪ねて恐喝しようとしたベドーズ氏もまたハンプシャーに住んでいると聞いていた。つまり、その手紙はハドソン(水夫)が罪をバラしたことを知らせるものか、あるいはベドーズが旧友に裏切りの危機が迫っていることを警告したものだった可能性が高い。ここまでは筋が通る。しかし息子の説明では、その手紙は取るに足らず、妙ちきりんな内容だったという。彼は読み違えているのではないか? だとすれば、それは一見無意味な言葉に見せかけて、別の意味を持たせた巧妙な暗号文に違いない。私はどうしてもこの手紙を見てみたかった。もし隠された意味があるなら、必ずや見抜いてみせる自信があった。私は一時間ほど薄暗い部屋で思案を巡らせていると、泣きはらした女中がランプを運んできた。その後ろから、顔は蒼白だが気丈に振る舞うトレバーが、膝に乗せたこの書類一式を持って入ってきた。彼は私の正面に座り、ランプをテーブルの端に引き寄せ、一枚の灰色の紙に殴り書きされた短い文を私に手渡した。「ロンドン向けの猟鳥の供給は順調に増加中。猟場主任ハドソンには、ハエ取り紙と雌キジの保護に関する注文をすべて受けるよう伝えたとのこと。」

私は、今君がそうだったように、きっと途方に暮れた顔をしたことだろう。それから何度も読み直した。やはり思った通り、奇妙な語句の中に何らかの秘密の意味が隠されているはずだ。あるいは「ハエ取り紙」や「雌キジ」にあらかじめ決められた意味があるのだろうか? だが、それは恣意的で解読できないはずだ。とはいえ、文中に「ハドソン」の名があることから、やはり内容は私の推測通りで、送り主は水夫ではなくベドーズだろう。逆から読んでみたり、交互の単語だけ拾ってみたり、いろいろ試したが、どれもうまくいかなかった。だが、ふとした瞬間に謎を解く鍵が手に入った。最初の単語から三語おきに拾っていくと、老トレバーを絶望の淵に突き落とすような警告文が現れたのだ。

それは短く簡潔な警告だった。私はそれを同行の彼に読み上げた。

「ゲームは終わった。ハドソンがすべてを話した。命がけで逃げろ。」

ヴィクター・トレバーは顔を両手で覆い、震えながら言った。「きっとこれに違いない。死よりつらい――それは破滅と恥を意味するからだ。でも“猟場主任”や“雌キジ”の意味は何なんだ?」

「本文自体には意味はないが、もし送り主を突き止める手段がなかった場合、我々には大きなヒントになるかもしれない。ほら、“The……game……is……”といった具合に、三語ごとに意味のある単語を置き、間はどんな語でも埋められる。思い付いた言葉を適当に入れたのだろうが、狩猟に関する単語が多いということは、送り主が猟や鳥の飼育に熱心な人物だと見てまず間違いない。君はベドーズについて何か知っているか?」

「そういえば」と彼は言った。「親父が毎年秋になると、ベドーズ氏の猟場に招かれていたのを思い出した。」

「なら、間違いなくこの手紙は彼からだ」と私は言った。「あとは、この水夫ハドソンが、なぜ二人の裕福で名望ある男たちにこんなに力を持っていたのか、その秘密を突き止めるだけだ。」

「ホームズ、これはきっと罪と恥の秘密なんだ!」と友人は叫んだ。「しかし君には何も隠し立てはしない。これが、親父がハドソンの脅威が切迫したと感じた時にまとめた書類だ。日本のキャビネットにあると医師に言っていたものを見つけた。読んでくれ、私にはとても読む勇気も力もない。」

これが、その時彼から手渡されたまさにその書類だ、ワトソン。私はその晩、あの古い書斎で彼に読み聞かせた通り、君にも読み上げようと思う。表紙にはこう書かれている――「バーク船グロリア・スコット号、1855年10月8日ファルマス出港から11月6日北緯15度20分西経25度14分での遭難に至る航海の若干の詳細」。手紙の形式で、こう始まっている――

『親愛なる息子よ―― 私の晩年が迫り、今や不名誉の影がその人生を覆おうとしているこの時、私は真実と誠実をもって、私の心を最も痛めるものは、法の恐怖でもなく、郡での地位の喪失でもなく、私を知るすべての人々の目に堕ちることでもないと書き記すことができる。ただ、お前が私のことで恥じ入ること、それだけが心をえぐるのだ――お前は私を愛してくれ、今まで私に失望させられたこともほとんどなかったはずだ。それでも、もしついにこの降りかかる運命が落ちてきたならば、この手紙を読んで、私自身の口からどこまで私が悪かったのか知ってほしい。逆に、もし何事もなく済み(神のご加護を!)、偶然この紙が焼かれずにお前の手に渡ったときは、どうかお前の大切なものすべてと、母の思い出と、私たちの間にあった愛にかけて、この手紙を火にくべ、二度と気にしないでほしい。

『それでもこの行を読んでいるなら、私はすでに世間に晒され、家から連れ去られているか、あるいは――多分こちらだろうが――心臓が弱いことを知っているだろう、お前の目の前で死んでもはや口を開くこともできなくなっているはずだ。いずれにせよ、もはや隠し立てする時ではない。私が記す一言一句は赤裸々な真実であり、これに救いを祈って誓う。

『私の本名はトレバーではない。若いころ私はジェームズ・アーミテッジであり、数週間前に君の友人が私にその秘密を見抜いたような言葉をかけたとき、いかに私が衝撃を受けたか君にも分かるだろう。アーミテッジとして私はロンドンの銀行に勤め、アーミテッジとして祖国の法を犯し有罪となり、流罪を宣告された。どうか私をあまり責めないでくれ、息子よ。いわゆる名誉のための借金を払うため、他人の金を使ってしまったのだ。すぐに返せると信じていたが、思いもよらぬ不運が重なり、あてにしていた金が届かず、帳簿の早期調査で私の不足が露呈した。当時の法律は今より遥かに厳しく、私の二十三歳の誕生日に、他の三十七人の囚人とともに囚人船グロリア・スコット号の船倉に鎖でつながれて、オーストラリア送りとなった。

『あれは五十五年のこと、クリミア戦争の真っ只中で、多くの囚人船が黒海の輸送に使われていた。政府はやむなく小さく不適当な船で囚人を送るしかなかった。グロリア・スコット号は中国の茶貿易で使われていたが、時代遅れで船首は丸く幅広。新型の快速帆船に遅れをとっていた。五百トン級の船で、囚人三十八名に加え、乗組員二十六名、兵士十八名、船長、三人の航海士、医師、牧師、看守四名がいた。総勢百人近くでファルマス港を出発した。

『囚人房の仕切りは、通常の厚いオーク材とは違い、ひどく薄く脆弱だった。私の後ろ側の隣人は、埠頭で引き立てられる時に特に目に留まった男だった。若く、つるりとした顔、長く細い鼻、ナッツクラッカーのような顎。頭を高く掲げ、威張った歩き方で、何よりもその異様な長身が際立っていた。私たちの誰一人として、彼の肩にも届かないほどで、六フィート半(約二メートル)あったはずだ。沈んだ顔ばかりの中、彼だけは精気と決意に満ちていて、吹雪の中の炎のように私には見えた。私は彼が隣人であることを嬉しく思い、深夜、耳元でささやき声が聞こえ、私たちを隔てる板に彼が穴を開けたことを知ったときには、なおさらだった。

『“やあ、友達! ”と彼は言った。“名前は何だ? 何をやった? ”

『私は答え、逆に君は誰だと尋ねた。

『“俺はジャック・プレンダーガストだ。神にかけて、俺の名をありがたく思うことになるぜ。”

『彼の事件は私も聞き覚えがあった。私が逮捕される以前、全国を震撼させた大事件だった。名家の出で才能もあったが、改心不能の悪癖の持ち主で、巧妙な詐欺の手法でロンドンの大商人から巨額の金をかすめ取っていた。

『“はは、俺の事件を覚えているな”と彼は誇らしげに言った。

『“もちろんだ。”

『“じゃあ、一つ妙な点を憶えているか? ”

『“何だそれは? ”

『“ほぼ25万ポンド手にしたんじゃなかったか? ”

『“そう言われていた。”

『“だが一銭も見つからなかっただろ? ”

『“ああ。”

『“じゃあ、その残りはどこにあると思う? ”と彼は訊いた。

『“見当もつかない”私は答えた。

「『ちょうどこの親指と人差し指の間に』と彼は叫んだ。『畜生め! 俺の名義の金はお前の頭の毛より多いぜ。もし金があって、それをどう使い、どうばらまくか知っていれば、何だってできるんだ! さて、そんな何だってできる男が、ネズミに食われて虫にたかられたカビ臭い古い棺桶みたいなチャイナ・コースターのくさい船倉で尻をすり減らして座ってるなんて、お前は思わないだろう。違うな、そんな男は自分の身も仲間の身もちゃんと守るもんさ。それは間違いない! そいつをつかまえておけ、そうすれば必ずお前を引き上げてくれると誓ってもいいさ』

『それが彼の話しぶりで、最初は何の意味もないと思っていた。だがしばらくして、彼が俺を試し、これ以上ないほど厳粛に誓わせたあとで、実際にこの船の支配権を奪おうという陰謀があるのだと理解させてくれた。囚人のうち十数名が乗船する前から計画を立てており、首謀者はプレンダーガストで、金が原動力だった。

『「俺には相棒がいる」と彼は言った。「抜け目のない奴で、樽の台木のように信頼できる男だ。今どこにいると思う? なんと、この船の牧師だよ――そう、牧師だ! 黒い上着を着て、きちんとした書類を持ち、船を丸ごと買えるほどの金を箱に入れて乗り込んできた。乗組員はみな彼のもの、身も心もな。大口割引でまとめ買いができるくらいだし、実際、彼らが雇われる前に全部買収してある。看守のうち二人と二等航海士のマーサーも仲間だ。船長だって、もし価値があると見れば味方に引き込んでいただろうよ」

『「それで、俺たちはどうするんだ?」と俺は訊いた。

『「どう思う?」と彼は言った。「今まで仕立屋がどんなに赤くしたって、俺たちがこいつら兵隊の制服をもっと赤く染めてやるさ」

『「だが、奴らは武装してるぞ」と俺は言った。

『「俺たちも武装するさ、坊や。俺たちみんなに二連発ピストルが一丁ずつある。乗組員が味方なら、この船を奪えなきゃ、女学校にでも送り込まれた方がマシってもんだ。今夜、お前の左隣の仲間に話して、信用できるかどうか見てみろ」