幸福な王子 他

オスカー・ワイルド著

ウォルター・クレイン、ジェイコブ・フッド挿絵

第七刷

ロンドン

デイビッド・ナット社 57–59 ロング・エーカー

1910年

カルロス・ブラックァーに

献ぐ

幸福な王子

町の高い柱の上には、幸福な王子の像が立っていた。全身が薄い上質な金箔で覆われ、その瞳には二つの輝くサファイア、そして剣の柄には大きな赤いルビーがきらめいていた。

その像は本当に多くの人々に賞賛されていた。「まるで風見鶏のように美しい」と、芸術的な趣味を持っていると評判になりたい市会議員の一人が言った。「ただ、実用性はあちらほどないがね」と付け加えた。人々に自分が非現実的な人間だと思われないようにしたかったからだが、実際のところ彼はそうだった。

「どうしてあなたは幸福な王子みたいになれないの?」と、物分かりの良い母親が月を欲しがって泣いている自分の息子にたずねた。「幸福な王子は、何かを欲しがって泣くなんて夢にも見ないわよ」

「この世の中に、まったく幸せな人がいるんだな」と、素晴らしい像を見上げながら、失望した男がつぶやいた。

「まるで天使みたいだわ」と、鮮やかな緋色のマントと真っ白なエプロンを身につけた慈善学校の子供たちが、大聖堂を出ながら言った。

「どうしてわかるんだい?」と数学の先生が言った。「君たちは天使なんて見たこともないじゃないか」

「でも、夢の中で見たことがあるもの」と子供たちが答えた。数学の先生は顔をしかめ、非常に厳しい表情を浮かべた。子供たちが夢を見ることを良しとしなかったからである。

ある晩、一羽の小さなツバメが町の上空を飛んでいた。彼の仲間たちは六週間前にエジプトへ飛び立っていたが、ツバメは居残っていた。最も美しいアシに恋をしてしまったからである。春の初め、川沿いを黄色い大きな蛾を追いかけて飛んでいるときに彼女と出会い、その細い腰にすっかり魅せられて話しかけてしまったのだ。

「君を愛してもいいかい?」と、率直なツバメがたずねた。アシは深々とお辞儀をした。ツバメはアシの周りを何度も飛び回り、翼で水面をかすめて銀色のさざ波を立てた。これが彼の求愛であり、夏の間じゅう続いた。

「なんて馬鹿げた恋なのかしら」と他のツバメたちはさえずった。「彼女にはお金もないし、親戚が多すぎるわ」実際、川にはアシがびっしり生えていた。秋になると、他のツバメたちは皆飛び立っていった。

仲間たちが去ったあと、ツバメは寂しさを感じ、恋人にも飽きてきた。「彼女は会話ができないし、どうやら浮気者らしい。だっていつも風に媚びているもの」実際、風が吹くたびにアシはとても優雅なおじぎをした。「家にこだわるのは結構だが、僕は旅が好きだ。ならば、僕の妻も旅好きでなくては」

「一緒に行かないかい?」と、ついにツバメはアシにたずねた。だが、アシは首を振った。どうしても自分の家が好きだったのだ。

「君は僕を弄んでいたんだな!」とツバメは叫んだ。「僕はピラミッドに行くよ。さようなら!」そう言って飛び去ってしまった。

ツバメは一日中飛び続け、夜には町にたどり着いた。「どこで宿を取ろうかな。町の人たちがちゃんと準備してくれているといいが」

そのとき、彼は高い柱の上の像を見つけた。

「あそこに泊まろう」と叫んだ。「空気もよさそうな立派な場所だ」そこで幸福な王子の足元の間に降り立った。

「僕には金色の寝室がある」と、彼は静かにつぶやき、寝る準備を始めた。だが、ちょうど翼の下に頭を入れようとしたとき、大きな水滴が一つ落ちてきた。「これはおかしいぞ!」と彼は叫んだ。「空には雲一つなく、星もはっきり輝いているのに、それでも雨が降っている。北ヨーロッパの気候って本当にひどいな。アシは雨が好きだったけど、それはただのわがままだったのさ」

もう一滴が落ちてきた。

「像なんて、雨よけにもならないんじゃ意味がないな」と彼は言った。「良い煙突の上でも探すべきだ」そう思って飛び立とうと決意した。

だが、翼を広げる前に、さらに三滴目が落ちてきた。彼は見上げた。そして――ああ、何と見たのだろう!

幸福な王子の瞳には涙があふれ、その黄金の頬を涙がつたっていた。月明かりに照らされたその顔はあまりにも美しく、小さなツバメは思わず哀れみの気持ちで胸がいっぱいになった。

「あなたは誰?」とツバメがたずねた。

「私は幸福な王子だ」

「それなら、なぜ泣いているの?」とツバメはたずねた。「僕はすっかり濡れてしまったよ」

「生きていたころ、人間の心を持っていたとき、私は涙というものを知らなかった。なぜなら、サンスーシ宮殿に住み、悲しみは一切入り込めなかったからだ。昼には仲間たちと庭で遊び、夜には大広間で舞踏会を先導した。庭の周りにはとても高い塀があったが、その外に何があるのか知りたいとも思わなかった。すべてが美しかったのだ。家臣たちは私を幸福な王子と呼んでいたし、実際、もし快楽が幸福なら、私は本当に幸せだった。そうして生き、そして死んだ。今、私はこうして高い場所に建てられ、町のすべての醜さや悲惨さが見えるようになった。心は鉛でできているのに、どうしても泣かずにはいられないのだ」

「なんだって! 彼は金の塊じゃなかったのか?」とツバメは心の中で思った。礼儀正しいツバメは、声に出して個人的な感想を言うことはなかった。

「遠く――」と像は静かで音楽のような声で続けた。「遠く離れた小さな通りに、貧しい家がある。その家の窓の一つが開いていて、私はそこから一人の女性がテーブルに向かって座っているのが見える。彼女の顔はやつれ、手は荒れて赤く、針で刺された跡が無数にある。彼女は裁縫女で、次の宮廷舞踏会で女王付きの侍女の中で最も美しい少女が着るためのサテンのドレスに、パッションフラワーの刺繍を施している。部屋の隅のベッドには彼女の小さな息子が病気で横たわっている。熱があり、オレンジが欲しいと言っているが、母親には川の水以外に与えるものがなく、少年は泣いている。ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメよ、どうか私の剣の柄のルビーを彼女に持って行ってくれないか。私の足はこの台座に固定されていて、動くことができないのだ」

「僕をエジプトで待っている人たちがいるんだ」とツバメは言った。「仲間たちはナイル川をあちこち飛び回り、大きなハスの花とおしゃべりしている。やがて彼らは偉大な王の墓で眠りにつくだろう。王自身も色鮮やかな棺に収まっている。黄色い亜麻布に包まれ、香料で防腐処理されている。首には淡い緑の翡翠の首飾り、手は枯葉のようにしおれている」

「ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメよ」と王子は言った。「私と一晩だけ一緒にいて、使いになってくれないか。少年はとても喉が渇いていて、母親はとても悲しんでいるのだ」

「子どもが好きじゃないんだ」とツバメは答えた。「去年の夏、川にいたとき、製粉屋の息子である二人の乱暴な子どもが、僕に向かっていつも石を投げてきた。もちろん僕には当たらなかったけど、僕たちツバメは飛ぶのがとても上手だし、そもそも僕の家系は身のこなしの良さで有名なんだ。でも、あれは無礼というものさ」

だが、幸福な王子の顔があまりにも悲しそうだったので、小さなツバメは同情してしまった。「ここはとても寒いけど、一晩だけ君と一緒にいて使いになろう」

「ありがとう、小さなツバメ」と王子は言った。

ツバメは王子の剣の柄から大きなルビーをくちばしで抜き取り、町の屋根の上を飛んで行った。

彼は大理石の白い天使像が彫られた大聖堂の塔を通り過ぎた。宮殿のそばを通ると、舞踏会の音楽が聞こえてきた。美しい娘が恋人とともにバルコニーに出てきた。「星はなんて素晴らしいんだろう」と彼は言った。「そして愛の力はなんて素晴らしいんだ!」

「私のドレスが舞踏会に間に合うといいんだけど」と娘は答えた。「パッションフラワーの刺繍を頼んであるの。でも針子たちは怠け者なのよ」

川の上を飛び過ぎると、船のマストにランタンが吊るされていた。ゲットーの上空を通ると、年老いたユダヤ人たちが互いに値切り合い、銅の秤でお金を量っているのが見えた。ついに貧しい家にたどり着き、中をのぞきこんだ。少年は熱にうなされてベッドで身をよじらせ、母親は疲れ切って眠り込んでいた。ツバメはそっと部屋に入り、ルビーを女性の指ぬきのそばのテーブルに置いた。それからベッドの周りを静かに飛び回って、羽で少年の額をあおいだ。「なんて涼しいんだろう」と少年は言った。「きっと良くなってきたんだ」そう言って、心地よい眠りに落ちた。

それからツバメは王子のもとに戻り、自分がしたことを話した。「不思議だね」と彼は言った。「こんなに寒いのに、今はとても暖かく感じるよ」

「それは良いことをしたからだよ」と王子は言った。小さなツバメは考え込み、そして眠りについた。ツバメは考えるといつも眠くなった。

夜が明けると、川に降りて水浴びをした。「何という珍しい現象だ」と、橋を渡る鳥類学の教授が言った。「冬にツバメがいるとは!」彼はこのことを地元新聞に長い手紙で書いた。難しい単語がたくさん使われていたので、みんな引用したが、内容はよくわからなかった。

「今夜こそエジプトへ行くぞ」とツバメは言い、旅立ちの期待に胸を躍らせた。町の記念碑をすべて見て回り、教会の尖塔の上に長いこと座っていた。どこへ行ってもスズメたちがさえずり、「なんて立派な旅人だろう」と言い合ったので、ツバメはとても楽しい気分だった。

月が昇ると、また王子のもとへ戻ってきた。「エジプトへのお使いはない?」と叫んだ。「もう出発するんだ」

「ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメよ」と王子は言った。「もう一晩だけ私のそばにいてくれないか」

「エジプトで僕を待っている人がいるんだ」とツバメは答えた。「明日、仲間たちは第二の滝へ飛んでいく。そこにはカバがアシの間で寝そべり、巨大な花崗岩の玉座には神メムノンが座っている。彼は夜通し星を見つめ、明けの明星が輝くと一声だけ喜びの叫びをあげ、あとは黙り込む。真昼には黄色いライオンたちが水辺に降りてきて水を飲む。彼らの目は緑色のベリルのように輝き、咆哮は滝の轟きよりも大きい」

「ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメよ」と王子は言った。「町の向こうの屋根裏部屋に、若い男がいるのが見える。彼は紙でいっぱいの机にもたれかかり、そばのグラスにはしおれたスミレの花束がさしてある。栗色の縮れた髪、ザクロのように赤い唇、そして大きく夢見るような瞳をしている。彼は劇場の支配人のために戯曲を書き上げようとしているが、寒すぎてもう書けない。暖炉に火はなく、空腹で気が遠くなりそうだ」

「もう一晩だけ、君と一緒にいよう」と、実は優しい心を持ったツバメは言った。「またルビーを持っていこうか?」

「もうルビーはないのだ」と王子は言った。「残っているのは私の目だけ。これは千年前にインドからもたらされた希少なサファイアだ。一つを抜き取って彼に持っていっておくれ。彼は宝石商に売って、食べ物や薪を買い、戯曲を書き上げるだろう」

「親愛なる王子、そんなことできません」とツバメは言い、涙を流した。

「ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメよ、私の言うとおりにしておくれ」と王子は言った。

そこでツバメは王子の片目を抜き取り、屋根裏部屋の若者のもとへ飛んで行った。屋根には穴があったので入るのは簡単だった。ツバメはひらりと入り込んだ。若者は顔を両手で覆っていたので、鳥の羽音も聞こえなかった。そして顔を上げると、しおれたスミレの上に美しいサファイアが置かれているのを見つけた。

「僕もついに認められたんだ!」と叫んだ。「きっと誰か偉大な崇拝者からだ。これで戯曲を完成できる!」彼はとても幸せそうだった。

翌日、ツバメは港へ飛んでいった。大きな船のマストに止まり、船員たちが綱で大きな箱を船倉から釣り上げるのを眺めた。「よいしょ、よいしょ!」と彼らは叫んだ。ツバメは「エジプトへ行くぞ!」と叫んだけれど、誰も気にも留めなかった。そして月が昇ると、また幸福な王子のもとに戻ってきた。

「お別れを言いに来たよ」と叫んだ。

「ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメよ、もう一晩だけ私のそばにいてくれないか」と王子は言った。

「もう冬だし、冷たい雪もすぐに降る。エジプトでは緑のヤシの木に太陽が輝き、ワニたちは泥の中でのんびりと周囲を見回している。仲間たちはバールベックの神殿に巣を作っているし、ピンクや白のハトたちが見守って鳴き交わしている。親愛なる王子、僕はもう行かなければ。でも君のことは決して忘れない。来年の春には、君が与えてくれた宝石の代わりに、二つの美しい宝石を持って帰ってくるよ。ルビーは赤いバラよりも赤く、サファイアは大海のように青く」

「下の広場に、小さなマッチ売りの少女がいる」と幸福な王子は言った。「彼女はマッチを溝に落として全部だめにしてしまった。家にお金を持って帰らないと父親に叩かれるので、泣いている。靴も靴下もなく、頭もむき出しだ。私のもう片方の目を抜いて彼女にあげておくれ。そうすれば父親は彼女を叩かないだろう」

「もう一晩だけ君と一緒にいる。でも、君の目を抜くことはできない。そうしたら君は全く見えなくなってしまうから」

「ツバメよ、ツバメよ、小さなツバメよ、私の言うとおりにしておくれ」と王子は言った。

そこでツバメは王子のもう片方の目を抜き取り、すばやく少女のもとへ飛んで行った。ツバメはマッチ売りの少女のそばをさっと飛び抜け、宝石をそっと手のひらに滑り込ませた。「なんてきれいな硝子だろう!」と少女は叫び、笑いながら家へ駆けて行った。

ツバメは王子のもとへ戻った。「これで君はもう見えない。だから、僕はずっとそばにいるよ」

「いや、小さなツバメよ」と哀れな王子は言った。「君はエジプトへ行かなければならない」

「僕はずっと君と一緒にいる」とツバメは言い、王子の足元で眠りについた。

翌日、ツバメは一日中王子の肩にとまり、見聞きした異国の話をした。ナイル川の岸にずらりと並ぶ赤いトキがくちばしで金魚を捕まえること、スフィンクスは世界と同じだけの古さを持ち、砂漠に住み、すべてを知っていること、商人たちはラクダとともにゆっくり歩きながら、琥珀のビーズを手にしていること、月の山の王は漆黒の肌を持ち、大きな水晶を崇拝していること、ヤシの木で眠る大きな緑の蛇には二十人もの僧が蜂蜜のケーキを与えていること、大きな葉っぱの上で湖を渡るピグミーたちがいつもチョウと戦っていることなど――。

「親愛なる小さなツバメよ」と王子は言った。「君は素晴らしいことをたくさん話してくれるが、人間の苦しみほど不思議なものはない。これほど大きな謎はないのだ。小さなツバメよ、私の町を飛び回り、何が見えるか教えておくれ」

そこでツバメは大きな町を飛び回った。金持ちは美しい家で楽しげに過ごし、乞食たちは門のそばに座っていた。ツバメは暗い路地に入り、飢えた子供たちが無気力に黒い道を見つめている青白い顔を見た。橋のアーチの下では、二人の小さな男の子が互いに抱き合って暖を取ろうとしていた。「お腹がすいたね」と彼らは言った。「ここに寝てはいけない!」と見回りの男がどなり、二人は雨の中へとさまよい出て行った。

ツバメは戻り、王子に見てきたことを話した。

「私は上質な金で覆われている。君にそれを一枚一枚はがして、貧しい人びとに持って行ってほしい。生きている者はみな、金があれば幸福になれると思っているから」

ツバメは王子の体から金箔を一枚一枚はがしていったので、幸福な王子の姿はすっかりくすんで灰色になった。金箔を一枚一枚、貧しい人々に運んでいくと、子どもたちの顔はどんどん赤くなり、通りで笑ったり遊んだりした。「これでパンが食べられる!」と叫んだ。

やがて雪が降り、雪の後には霜がやってきた。町の通りはまるで銀でできているように明るく輝き、家の軒先には水晶の短剣のようなつららが長く垂れ下がっていた。みんな毛皮を着て歩き、少年たちは緋色の帽子をかぶり、氷の上を滑った。

可哀想な小さなツバメはどんどん冷えていったが、王子のそばを離れようとはしなかった。彼は王子を深く愛していたのだ。パン屋が見ていない隙に店先でパンくずを拾い、羽ばたいて体を温めようとした。

だが、ついに自分が死ぬ時が来たと悟った。最後の力をふりしぼり、もう一度王子の肩の上に舞い上がった。「さようなら、親愛なる王子! どうかあなたの手にキスさせてくれないか」

「ついにエジプトへ行くのだね、小さなツバメよ。私は嬉しいよ」と幸福な王子は言った。「君はここに長く居すぎた。でも最後に私にくちづけしておくれ。私は君を愛しているのだから。」

「私はエジプトへ行くのではないんだ」とツバメは言った。「私は死の家へ行くんだ。死は眠りの兄弟だろう?」

そう言って、彼は幸福な王子の唇にくちづけし、王子の足元で息絶えて倒れた。

その瞬間、像の内側から奇妙な音がひびいた。まるで何かが割れたかのようだった。実は鉛でできた心臓が真っ二つに割れてしまったのだ。本当にひどい厳しい霜だった。

翌朝早く、市長が市会議員たちと一緒に広場を歩いていた。彼らが像のある円柱のそばを通ったとき、市長は像を見上げて言った。「おやまあ、幸福な王子はなんとみすぼらしい姿になってしまったことか!」

「まったくみすぼらしいですな!」と、市長にいつも同調する市会議員たちが口を揃え、近くまで見に行った。

「剣のルビーは落ちてしまい、目もなくなり、もう黄金でもない」と市長は言った。「これでは乞食も同然だ!」

「乞食も同然ですな」と市会議員たちも言った。

「しかも足元には死んだ鳥までいるではないか!」と市長は続けた。「まったく、今後ここで鳥が死ぬことを禁じる布告を出さねばいかん。」そして市書記がその提案を書き留めた。

こうして彼らは幸福な王子の像を引き倒した。「もはや美しくもないし、役にも立たない」と大学の美術の教授が言った。

それから彼らは像を炉で溶かし、市長が市の役員会を開いて金属の使い道を決めることにした。「もちろん別の像を作らねば」と市長は言った。「今度は私の像にするのだ。」

「私の像だ」と市会議員たちもそれぞれ言い合い、口論になった。最後に私が聞いたときも、彼らはまだ口論を続けていた。

「なんと不思議なことだ!」と鋳造所の作業監督が言った。「この壊れた鉛の心臓は炉で溶けない。捨てるしかないな。」そうしてそれをゴミ捨て場に放り投げた。そこには死んだツバメも横たわっていた。

「この町で最も尊いものを二つ、私のもとに持ってきなさい」と神は天使の一人に言った。天使は鉛の心臓と死んだ鳥を神のもとへ運んだ。

「よく選んだ」と神は言った。「私の楽園の庭では、この小鳥が永遠に歌い続けるであろう。そして私の黄金の都では、幸福な王子が私を賛美するのだ。」

ナイチンゲールとバラ

「もし赤いバラを持ってきてくれたら、私と踊ると言ったのに」と若い学生は叫んだ。「でも私の庭には一輪の赤いバラもない。」

常緑樫の木の巣からナイチンゲールがその声を聞き、葉陰から外をのぞきながら思いをめぐらせた。

「私の庭には赤いバラが一つもない!」と彼は嘆き、美しい目は涙で満ちていた。「ああ、幸福とは何と些細なもので決まってしまうのだろう! 私は賢者たちの書いたことはすべて読んだし、哲学の秘密もすべて知っているのに、赤いバラがないために私の人生は惨めになってしまう。」

「ついに本物の恋人を見つけたわ」とナイチンゲールは言った。「私は彼のことを知らぬまま、夜ごとに彼の愛を歌い、星に彼の物語を語ってきた。そして今、彼を目にしている。彼の髪はヒヤシンスの花のように黒く、唇は彼が求めるバラのように赤い。けれど情熱は彼の顔色を象牙のように青白くし、悲しみがその額に刻印を押している。」

「明日の夜、王子が舞踏会を開く」と学生はつぶやいた。「私の愛しい人もそこに来る。もし赤いバラを持っていけば、夜明けまで私と踊ってくれるだろう。赤いバラを持っていけば、彼女を腕に抱きしめ、彼女は私の肩にもたれ、手と手を取り合うことができる。でも私の庭に赤いバラはないから、私はひとりぼっちで座り、彼女は私のそばを通り過ぎてしまう。私に目を向けることもなく、私は心を痛めることになる。」

「これこそ本物の恋人ね」とナイチンゲールは言った。「私が歌うことを、彼は苦しみとして受け止める――私にとっての喜びが、彼には痛みなのだ。愛はなんて不思議なものだろう。エメラルドよりも貴重で、美しいオパールよりも大切。真珠やザクロでも買えないし、市場に並ぶこともない。商人から買えるものでもないし、金の重さで計れるものでもない。」

「音楽家たちはギャラリーに座り、弦楽器を奏でるだろう」と学生は言った。「私の愛しい人は、ハープやヴァイオリンの音色に合わせて踊る。彼女は床に足をつけないほど軽やかに踊り、色鮮やかな衣装を着た廷臣たちが彼女のまわりに群がる。でも私とは踊ってくれない。なぜなら彼女にあげる赤いバラがないから。」そう言って彼は草の上に身を投げ出し、顔を手で覆って泣いた。

「なぜ泣いているの?」と、しっぽを立てて走っていた緑色のマヒワが問いかけた。

「本当になぜだろう?」と、日の光を追いかけていたチョウが言った。

「本当になぜだろう?」と、ヒナギクが隣のヒナギクに小さな声でささやいた。

「彼は赤いバラのために泣いているのよ」とナイチンゲールが言った。

「赤いバラのために?」と彼らは叫んだ。「なんてばかばかしいんだ!」そして少し皮肉屋なマヒワは声をあげて笑った。

だがナイチンゲールは学生の悲しみの秘密を理解し、樫の木に静かにとまりながら愛の神秘について考えた。

突然、彼女は茶色の翼を広げて空へ舞い上がった。林を影のように抜け、庭を影のように横切って飛んだ。

芝生の中央には美しいバラの木があり、それを見つけたナイチンゲールは木の小枝にとまった。

「赤いバラをちょうだい」と彼女は叫んだ。「そうしたら私の一番美しい歌を歌ってあげる。」

だが木は首を横に振った。

「私のバラは白いのだ」と木は答えた。「海の泡のように白く、山の雪より白い。だが古い日時計のそばにいる私の兄弟のところへ行けば、君の欲しいものが見つかるかもしれない。」

ナイチンゲールは古い日時計のそばで育つバラの木へと飛んでいった。

「赤いバラをちょうだい」と彼女は叫んだ。「そうしたら私の一番美しい歌を歌ってあげる。」

だが木は首を横に振った。

「私のバラは黄色いのだ」と木は答えた。「琥珀の玉座に座る人魚の髪のように黄色く、草原に咲くラッパスイセンよりも黄色い。だが学生の窓の下で育つ私の兄弟のところへ行けば、君の欲しいものが見つかるかもしれない。」

そこでナイチンゲールは学生の窓の下で育つバラの木へと飛んでいった。

「赤いバラをちょうだい」と彼女は叫んだ。「そうしたら私の一番美しい歌を歌ってあげる。」

だが木は首を横に振った。

「私のバラは赤いよ」と木は答えた。「鳩の足のように赤く、海の洞窟で揺れる大きな珊瑚の扇よりも赤い。でも冬が私の幹を冷やし、霜がつぼみを凍らせ、嵐が枝を折ってしまった。今年は一輪のバラも咲かないんだ。」

「赤いバラが一輪だけ欲しいの」とナイチンゲールは泣いた。「たった一輪でいいのに! どうすれば手に入るの?」

「方法はある」と木は答えた。「だがあまりにも恐ろしい方法だから、言うのがためらわれる。」

「話して」とナイチンゲールは言った。「私は恐れない。」

「もし君が赤いバラを欲しいなら」と木は言った。「月明かりの音楽でバラを作り、君自身の心臓の血で染めなければいけない。君は私のとげに胸を寄せて歌い、一晩中歌い続けなければならない。その間にとげが君の心臓を刺し、命の血が私の幹に流れ込むのだ。」

「赤いバラのために死を差し出すなんて」とナイチンゲールは叫んだ。「命は誰にとっても大切だ。緑の森に座って金の馬車の太陽や真珠の馬車の月を眺めるのは楽しい。サンザシの香りも美しいし、谷にひっそり咲くブルーベルや丘に吹くヒースも愛おしい。でも愛は命よりも尊い。そして鳥の心など人間の心にはかなわないだろう?」

そう言って彼女は茶色の翼を広げて空へ舞い上がった。庭を影のように抜け、林を影のように横切って飛んだ。

若い学生はナイチンゲールが去った草の上にまだ横たわっていた。その美しい目にはまだ涙が乾ききっていなかった。

「幸せになって」とナイチンゲールは叫んだ。「幸せになって。君は赤いバラを手に入れるわ。私は月明かりの音楽でそれを作り、私の心臓の血で染める。私が望むのは、君が本当の恋人でいてくれることだけ。愛は哲学よりも賢く、力よりも強い。愛の翼は炎のような色で、体も炎のような色。唇は蜂蜜のように甘く、息は乳香のよう。」

学生は草の上から顔を上げてナイチンゲールの言葉に耳を傾けたが、彼女が何を言っているのか理解できなかった。なぜなら彼は本に書かれたことしか知らなかったからだ。

だが樫の木は理解し、悲しみに包まれた。というのも、小さなナイチンゲールが自分の枝に巣を作っていたので、とても愛着があったのだ。

「最後にもう一度歌っておくれ」と木はささやいた。「君がいなくなったら私は寂しくなってしまう。」

そこでナイチンゲールは樫の木のために歌った。その声は銀の壺から湧き出る水のようだった。

彼女が歌い終えると、学生は立ち上がり、ポケットからノートと鉛筆を取り出した。

「彼女には形式がある」と歩きながら独りごちた。「それは否定できない。でも感情はあるのだろうか? たぶんないだろう。実際、ほとんどの芸術家と同じで、形式ばかりで誠実さがない。ほかのために自分を犠牲にしたりしない。音楽のことしか考えていないのだ。芸術とは利己的なものだと誰もが知っている。それでも、声に美しい音があることは認めざるを得ない。意味があれば、何か実際的な役に立てばいいのに。残念なことだ。」そう言って彼は自分の部屋に戻り、小さな寝台に横たわって恋のことを考え始め、やがて眠りに落ちた。

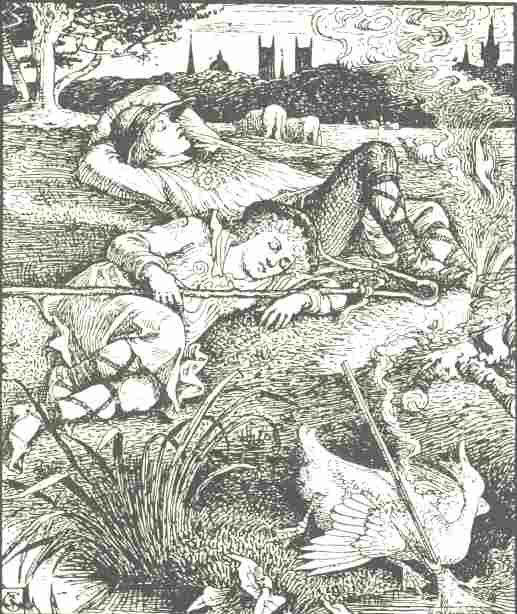

月が天に輝くころ、ナイチンゲールはバラの木に飛んできて、胸をとげに押し当てた。彼女は一晩中、とげに胸を押し付けて歌いつづけた。冷たい水晶の月が身をかがめてその歌に耳を傾けた。一晩中彼女は歌い、とげはどんどん彼女の胸に食い込み、命の血が流れ出していった。

彼女はまず少年と少女の心に愛が芽生える歌を歌った。するとバラの木の一番高い枝に、不思議なバラが一輪、花びらが次々と開くように、歌が次々と続いた。初めそれは川に立ちこめる霧のように淡く、朝の光の足元のように淡く、夜明けの翼のように銀色だった。銀の鏡に映るバラの影や、水面に映るバラの影のように、そのバラはほのかに咲いていた。

だがバラの木はナイチンゲールに、とげにもっと近づいてくれと叫んだ。「もっと近く、ナイチンゲールよ」と木は叫んだ。「さもないと夜明けが来て、バラが仕上がらない。」

そこでナイチンゲールはさらにとげに身を寄せ、歌はますます強くなった。今度は男と女の魂に芽生えた情熱の誕生を歌った。

するとバラの花びらにかすかな紅がさした。花婿が花嫁の唇にくちづけしたときのような紅潮だ。しかし、とげはまだ彼女の心臓に届いていなかったので、バラの中心部は白いまま。バラの心を深紅に染めることができるのは、ナイチンゲールの心臓の血だけだった。

バラの木は再び叫んだ。「もっと近く、ナイチンゲールよ! さもないと夜明けが来て、バラが仕上がらない。」

そこでナイチンゲールはさらに深くとげに身を寄せた。とげは彼女の心臓を突き刺し、激しい痛みが体を貫いた。それは苦しい痛みだったが、歌はより高まり、彼女は死によって完成される愛、墓の中でも死なない愛を歌った。

不思議なバラは、東の空のバラのように真紅に染まった。花びらの帯も真紅に、中心部もルビーのような赤になった。

しかしナイチンゲールの声はしだいに弱くなり、小さな翼が震え、目にかすみがかかった。歌は次第にか細くなり、喉が詰まるような感覚に襲われた。

そして最後の力を振り絞って歌い上げた。白い月はそれを聞き、夜明けを忘れて空に留まった。赤いバラもそれを聞き、喜びに全身を震わせ、花びらを冷たい朝の空気に開いた。こだまはその歌を山の紫の洞窟に運び、眠っていた羊飼いたちを目覚めさせた。その歌声は川辺のアシを渡り、海へとメッセージを運んだ。

「見てごらん、見てごらん!」とバラの木は叫んだ。「バラができあがったよ!」しかしナイチンゲールは答えなかった。長い草の中で、とげが刺さったまま息絶えていたのだった。

そして昼になると、学生は窓を開けて外を見た。

「なんて素晴らしい幸運だ!」と彼は叫んだ。「ここに赤いバラがある! こんなバラは見たことがない。きっと長いラテン語の名前があるんだろう。」そう言って身をかがめてそのバラを摘み取った。

それから帽子をかぶり、バラを手に教授の家へと急いだ。

教授の娘は戸口に座って青い絹糸を巻いており、その足元には小さな犬が寝そべっていた。

「君は赤いバラを持ってきてくれたら踊ると言ったね」と学生は叫んだ。「ここに世界で一番赤いバラがある。今夜はそれを胸に飾ってくれ。僕たちが一緒に踊るとき、このバラが僕の愛を君に伝えてくれるはずだ。」

だが少女は顔をしかめた。

「このドレスには似合わないわ」と彼女は答えた。「それに、侍従長の甥が本物の宝石を贈ってくれたの。宝石が花よりずっと高価なのは誰でも知ってるわ。」

「全く、君は恩知らずだね」と学生は怒って言った。そしてバラを通りに投げ捨てた。バラは溝に落ち、荷馬車の車輪に踏まれてしまった。

「恩知らずですって?」と少女は言った。「失礼ね。そもそもあなたは何者なの? ただの学生でしょう。侍従長の甥みたいに銀のバックルのついた靴も持っていないくせに。」そう言って彼女は椅子を立ち、家の中へ入っていった。

「愛なんてなんて愚かなものだ」と学生は歩きながらつぶやいた。「論理ほど役に立たない。証明もできないし、決して実現しないことばかり言いたがるし、本当じゃないことを信じこませる。まったく実用的じゃない。今の時代に大切なのは実用性だ。だからまた哲学に戻って形而上学を勉強しよう。」

そう言って自分の部屋に戻り、大きな埃だらけの本を引っ張り出して読み始めた。

利己的な巨人

毎日午後、学校帰りの子どもたちは巨人の庭で遊ぶのが日課だった。

その庭は広々として美しく、やわらかな緑の芝生が一面に広がっていた。あちらこちらには星のように美しい花が咲き、十二本の桃の木は春になるとピンクや真珠色の小さな花を咲かせ、秋にはたわわな実をつけた。鳥たちが木の上でさえずる声はとても美しく、子どもたちはその歌に耳を傾けるために遊びをやめてしまうほどだった。「ここはなんて幸せなんだろう!」と子どもたちは言い合っていた。

ある日、巨人が帰ってきた。彼はコーンウォールの鬼の友人を訪ね、七年間一緒に暮らしていたのだった。七年が過ぎ、話したいことも話し尽くしたので(彼の会話はもともと限られていた)、自分の城へ帰ることにした。帰ってみると、子どもたちが庭で遊んでいるのが見えた。

「ここで何をしている!」と巨人はとても恐ろしい声で叫び、子どもたちは逃げ出した。

「自分の庭は自分のものだ。誰にでもわかることだし、私以外には誰にも遊ばせない。」そう言って巨人は庭の周りに高い壁を建て、立て札を立てた。

| | | --- | | 立入禁止 違反者は 処罰します |

巨人はとても利己的だった。

かわいそうな子どもたちには、もう遊ぶ場所がなかった。道で遊ぼうとしたが、道はほこりっぽくて石ころだらけで、あまり楽しくなかった。授業が終わると子どもたちは高い壁の周りをうろうろし、中の美しい庭を思い出して話し合った。「あそこは楽しかったよね」と彼らは言い合った。

やがて春がやってきて、国中のあちこちに小さな花や小鳥たちが現れた。ただ、利己的な巨人の庭だけは、まだ冬のままだった。子どもたちがいないので、鳥たちはそこで歌おうとは思わず、木々も花を咲かせることを忘れていた。あるとき、一輪の美しい花が草むらから顔をのぞかせたが、掲示板を見つけると子どもたちのことをかわいそうに思い、土の中へ引っ込んで再び眠ってしまった。嬉しがっていたのは、雪と霜だけだった。「春がこの庭を忘れてしまったぞ」と雪と霜は叫んだ。「だから、私たちは一年中ここに居座ることにしよう」雪は大きな白いマントで草を覆い、霜は木々すべてを銀色に染めた。さらに彼らは北風を招き入れ、北風もやって来た。毛皮にくるまり、一日中庭の中で吠えたて、煙突を吹き飛ばした。「なんて素晴らしい場所だろう」と北風は言った。「今度は雹も招待しよう」こうして雹も来た。毎日三時間、城の屋根を激しく叩きつけ、ほとんどのスレートを壊し、それから庭の中をできる限りの速さでぐるぐる駆け回った。灰色の服に身を包み、息は氷のように冷たかった。

「どうして春がこんなに遅いのだろう」と、窓辺に座って冷たい白い庭を見つめながら巨人は呟いた。「天気が変わってくれるといいのに」

しかし春は訪れず、夏も来なかった。秋は他の庭には黄金の果実を与えたが、巨人の庭には何もくれなかった。「彼はあまりにも利己的だもの」と秋は言った。こうしてそこはいつまでも冬であり、北風と雹と霜と雪が木々の間を踊り回っていた。

ある朝、巨人がベッドで目覚めていると、素晴らしい音楽が聞こえてきた。あまりに美しい音色だったので、王の楽団が通りかかっているのかと思った。実際には、窓の外で1羽の緑色のマヒワが歌っているだけだったが、あまりにも長い間自分の庭で鳥の歌声を聞いていなかったため、それが世界で一番美しい音楽に思えた。そのとき、雹は頭上で踊るのをやめ、北風も吠えるのをやめ、開いた窓からは甘い香りが漂ってきた。「ついに春が来たのだ」と巨人は言い、ベッドから跳ね起きて外を見た。

何が見えただろう?

巨人の目に飛び込んできたのは、実に素晴らしい光景だった。壁の小さな穴から子どもたちが忍び込んでおり、木々の枝に座っていた。見える限りどの木にも子どもが一人ずつ登っていた。木々は子どもたちが戻ってきたのが嬉しくて、花を満開に咲かせ、子どもたちの頭上でやさしく枝を揺らしていた。鳥たちは嬉しそうに飛び回りさえずり、花たちは青々とした草の中から顔を上げて微笑んでいた。とても美しい情景だったが、庭の片隅だけがまだ冬だった。そこは庭の一番奥で、小さな少年が立っていた。あまりにも小さかったので木の枝に手が届かず、木のまわりをぐるぐる回っては激しく泣いていた。かわいそうなその木は、まだ霜と雪ですっかり覆われており、北風がその上で吠えたてていた。「登るんだよ、小さな子」と木は言い、できるだけ枝を下げてやったが、少年はあまりにも小さかった。

巨人の心は、その様子を見て溶けていった。「なんて自分は利己的だったのだろう! どうして春がここに来なかったのか、今ならわかる。このかわいそうな子を木の上に乗せてあげよう。そしてこの壁を取り壊して、私の庭を子どもたちの遊び場にしよう、いつまでもずっと」巨人は心から自分の行いを悔いた。

そこで彼はこっそり階段を降り、静かに玄関のドアを開けて庭に出ていった。しかし子どもたちは巨人を見ると恐ろしくなって逃げ出し、庭はまたたく間に冬に戻ってしまった。ただ一人、あの小さな少年だけが逃げなかった。涙で目がいっぱいになり、巨人が近づいていることに気がつかなかったのだ。巨人はそっとその子の後ろに近づき、やさしく手で抱き上げ、木の上へ乗せてやった。すると木はたちまち花を咲かせ、鳥たちがやってきて歌い、少年は両腕を伸ばして巨人の首に回し、キスをしてくれた。ほかの子どもたちも、巨人がもう悪者ではないと知ると走り寄ってきた。そして春も一緒にやってきた。「今は君たちの庭だよ、子どもたち」と巨人は言い、大きな斧を持ち出して壁を壊した。正午に市場へ向かう人たちは、巨人が子どもたちと一緒に今まで見た中で一番美しい庭で遊んでいるのを見つけた。

子どもたちは一日中遊び、夕方になると巨人のもとへ別れを言いにやってきた。

「でも、君たちの仲間の小さな子はどうしたのだ?」と巨人は尋ねた。「あの木に登せてあげた子だよ」巨人はその子を誰よりも愛していた。なぜなら、その子がキスをしてくれたからだ。

「わからない」と子どもたちは答えた。「どこかに行ってしまったよ」

「明日、必ずここへ来るように伝えてくれ」と巨人は言った。しかし子どもたちは、その子がどこに住んでいるのか知らないし、今まで見たこともないと言った。巨人はとても悲しい気持ちになった。

それからは毎日、学校が終わると子どもたちはやってきて巨人と一緒に遊んだ。しかし、巨人が愛したあの小さな少年の姿だけは、二度と見ることがなかった。巨人は他の子どもたちにもとても親切だったが、最初のあの友だちのことがいつも忘れられず、しばしば彼の話をした。「あの子に会えたらなあ」とよくつぶやいていた。

年月が過ぎ、巨人は年老いて弱々しくなった。もう一緒に遊ぶことはできなくなり、大きな肘掛け椅子に座って、子どもたちが遊ぶのを眺めたり庭を愛でたりして過ごした。「私の庭にはたくさんの美しい花があるが、一番美しい花は子どもたちだ」と巨人は言った。

ある冬の朝、彼は服を着ながら窓の外を眺めた。今では冬も嫌いではなかった。冬は眠っている春であり、花々が休んでいるだけだと知っていたからだ。

突然、彼は目をこすって何度も見直した。まさに驚くべき光景だった。庭の一番奥の隅に、真っ白な花で覆われた木が立っていた。枝はすべて金色に輝き、銀色の果実が垂れ下がり、その木の下には、かつて巨人が愛したあの小さな少年が立っていた。

巨人は大喜びで階段を駆け下り、庭へ飛び出した。芝生を急いで横切り、少年のそばへ近づいた。そしてすぐ目の前まで来ると、巨人の顔は怒りで赤くなった。「いったい誰が君を傷つけたのだ?」なぜなら、少年の両手のひらには二つの釘の跡が、そして小さな両足にも釘の跡があったからだ。

「誰が君を傷つけたのだ?」巨人は叫んだ。「教えてくれ。私の大きな剣でその者を切り倒してやる」

「いいえ」と少年は答えた。「これらは愛の傷なのです」

「君は誰だ?」と巨人は尋ね、不思議な畏れが心に広がり、少年の前にひざまずいた。

少年は巨人に微笑みかけてこう言った。「かつてあなたは私にあなたの庭で遊ばせてくれました。今日はあなたを私の庭、すなわち楽園へ連れていきましょう」

その日の午後、子どもたちが庭に駆け込むと、巨人はあの木の下で、真っ白な花に覆われて、静かに横たわっていた。

忠実な友

ある朝、老いたミズネズミが巣穴から頭をのぞかせた。彼の目はきらきらと黒く輝き、固い灰色のひげを持ち、尻尾は長い黒いゴムのようだった。小ガモたちは池で泳ぎ回り、まるでたくさんの黄色いカナリアのように見え、その母親は純白の羽に本物の赤い脚を持ち、子どもたちに水中で逆立ちする方法を教えようとしていた。

「頭を水に突っ込んで逆立ちできなければ、一流の仲間にはなれませんよ」と母ガモは何度も言い、そのたびに自分でやって見せていた。しかし小ガモたちはまったく母親の話を聞かなかった。彼らはあまりにも幼く、「一流の仲間」に入ることがどんなに有利かなど、まだわからなかったのだ。

「なんて言うことをきかない子たちだ!」と老ミズネズミは叫んだ。「本当に、あんな子たちは溺れてしまっても仕方がない」

「そんなことありませんよ」とカモが答えた。「誰だって最初は初心者ですし、親はどこまでも辛抱強くなくてはなりません」

「ふん、私は親の気持ちなんてわからんよ」とミズネズミは言った。「私は家庭持ちじゃないし、結婚したことも、するつもりもない。恋愛も悪くはないが、友情の方がずっと高尚だ。世の中に忠実な友情ほど高貴で珍しいものはないと私は思う」

「それで、あなたの考える『忠実な友』の務めとは何です?」と近くの柳の木にとまっていた緑色のマヒワが、会話を聞きつけて尋ねた。

「ちょうど私もそれを知りたいと思っていたところだわ」とカモは言い、池の端まで泳いでいって逆立ちし、子どもたちにお手本を見せた。

「なんて馬鹿げた質問なんだ!」とミズネズミは叫んだ。「もちろん忠実な友には、私に忠実であってほしいに決まっている」

「では、あなたはその見返りに何をするのですか?」と小鳥は、銀色の枝に揺れながら小さな羽をぱたぱたさせて聞いた。

「あなたの言いたいことがわからない」とミズネズミは答えた。

「そのことについて一つお話をしましょう」とマヒワが言った。

「その話、私のことかい?」とミズネズミが尋ねた。「もしそうなら聞こう。私は物語が大好きなんだ」

「あなたにも当てはまる話ですよ」とマヒワは答え、土手に舞い降りて、「忠実な友」の話を語り始めた。

「昔々、ハンスという正直な小男がいた」とマヒワは言った。

「彼はとても偉い人だったのかい?」とミズネズミが尋ねた。

「いや」とマヒワは答えた。「偉いというより、心が優しく、まんまるで愛嬌のある顔が取り柄だったと思う。小さなコテージに一人で暮らし、毎日自分の庭を手入れしていた。あのあたり一帯で、彼ほど美しい庭はなかった。スイートウィリアムやギリーフラワー、ナズナ、フランス乙女草。ダマスクローズや黄色いバラ、ライラック色のクロッカス、金色や紫色、白色のスミレ。オダマキやクサノオウ、マジョラムや野生のバジル、サクラソウやアイリス、スイセンやカーネーションなど、月ごとに花が入れ替わり、いつも美しい花が咲き、良い香りが漂っていた。

ハンスにはたくさん友だちがいたが、その中で一番の親友は、大男の粉屋ヒューだった。粉屋はハンスにとても忠実な友だちだったので、庭のそばを通るたびに、必ず塀越しに花束を摘んだり、香草をひとつかみ取ったり、果物の季節にはポケットいっぱいにプラムやサクランボを詰めたりした。

『本当の友だちなら、何でも分け合うべきだよ』と粉屋はよく言った。ハンスはうなずいて微笑み、そんな高尚な考えを持つ友だちを誇りに思った。

近所の人たちは、粉屋があれだけの小麦粉や六頭の乳牛、もこもこの羊の大きな群れを持っているのに、ハンスには何もお返しをしないのを不思議に思っていたが、ハンスはそんなことを気にせず、粉屋が友情の無私について語るのを聞くのが何よりも嬉しかった。

こうしてハンスは庭仕事に励み、春も夏も秋も幸せに暮らしていたが、冬になると果物も花も売れず、寒さと空腹に苦しみ、乾燥した洋梨や固いクルミだけを夕食にして寝なければならないこともあった。冬の間は特に孤独で、粉屋が訪ねてくることもなかった。

『雪が降っている間はハンスを訪ねても仕方がない』と粉屋は妻に言ったものだ。『困っている人にはそっとしておくのが一番だし、訪問されて煩わせるべきではない。それが私の考える友情だし、絶対に間違っていないはずだ。だから春になるまで待ってから訪ねて行こう。そしたらハンスはたくさんのサクラソウをくれるだろうし、それで彼もきっと幸せになる』

『あなたは本当に人のことを思いやる方ですね』と妻は大きな松の薪の前の安楽椅子で答えた。『とても思いやりがあるわ。あなたの友情についてのお話は本当に素敵。牧師さんだって、あんな立派なお話はできないでしょうに。あの方は三階建ての家に住んで、小指に金の指輪をしているけれど』

『でも、ハンスをこちらに呼んではどうかしら?』と粉屋の末の息子が言った。『かわいそうなハンスが困っているなら、僕のオートミールを半分あげるし、白いうさぎも見せてあげるよ』

『なんて馬鹿な子なんだ!』と粉屋は叫んだ。『学校に通わせてるのに、何も学んでないじゃないか。ハンスがここへ来て、暖かい火やごちそうや大きな赤ワインの樽なんかを見たら、きっと羨ましがるだろう。羨望というものは最も恐ろしいもので、人間の性質を損なう。私は絶対にハンスの心が歪むのは許せない。私は彼の親友として、彼を誘惑に陥れないよう常に見守るつもりだ。それに、ハンスがここに来たら、小麦粉を掛けでくれと言い出すかもしれないが、それはできない。小麦粉と友情は別物だし、混同してはいけない。だいたい、つづりも違えば意味も全然違う。誰にでもわかることだ』

『あなたのお話は本当に素晴らしいわ』と粉屋の妻は、温かいエールを大きなグラスに注ぎながら言った。『まるで教会にいるみたいに心地いい』

『行動する人は多いが、うまく話せる人は少ない。つまり話すことの方がずっと難しく、優れている証拠だ』と粉屋はテーブル越しに末の息子を鋭く見つめた。息子は恥ずかしくなってうつむき、顔を真っ赤にしてお茶に涙を落とした。でも、彼はまだ幼かったのだから許してやってほしい」

「それで話は終わりかね?」とミズネズミが尋ねた。

「とんでもない」とマヒワは答えた。「今のは始まりだ」

「じゃあ、時代遅れだよ」とミズネズミが言った。「今どきの優れた語り手は、まず結末から始めて、それから冒頭に戻り、真ん中で締めくくるんだ。これが新しい手法さ。このあいだ池を散歩していた批評家が若者にそう話しているのを聞いたばかりだ。彼は青い眼鏡をかけてハゲ頭で、若者が何か言うたびに『ふん!』と返していたから、きっと間違いない。まあ、話を続けてくれ。私は粉屋が大好きだ。私にも美しい感情がたくさんあるから、彼と大いに共感できるよ」

「では」とマヒワは片足で跳びはねながら話し続けた。「冬が終わり、サクラソウが淡い黄色の星を開き始めると、粉屋は妻に春になったことを告げ、ハンスに会いに行った。

『まあ、あなたって本当に優しい方ね!』と妻が叫んだ。『いつも人のことばかり考えてるわね。花を入れる大きなバスケットを持っていくことを忘れないでね』

こうして粉屋は風車の帆を太い鉄の鎖でしっかりと結び、バスケットを腕にかけて丘を下りていった。

『おはよう、ハンス』と粉屋は言った。

『おはようございます』とハンスは鍬に寄りかかり、満面の笑みを浮かべた。

『この冬はどうだったね?』と粉屋が聞いた。

『本当に、お気遣いありがとうございます。実のところ大変な冬でしたが、春が来て今は幸せですし、花も元気に育っています』

『冬の間、君のことをよく話していたんだよ』と粉屋は言った。『どうしているかと心配してね』

『それはご親切に。もしかして、もうお忘れになったのかと、半分思っていました』

『ハンス、それはいけないよ。友情は決して忘れないものだ。それが友情の素晴らしいところだが、君は人生の詩を理解していないようだ。ところで君のサクラソウは実に見事だね!』

『本当にきれいでしょう。僕はこんなにたくさん咲いてくれて幸運でした。これを市場へ持っていって、町長の娘さんに売って、そのお金で手押し車を買い戻すつもりです』

『手押し車を買い戻す? まさか売ってしまったのか? なんて馬鹿なことを!』

『実は……』とハンスは言った。「冬の間は本当に厳しくて、パンを買うお金すらなかったので、まず日曜日の上着の銀ボタンを売り、それから銀の鎖を売り、大きなパイプも売って、最後に手押し車も手放してしまったんです。でも、今から全部買い戻すつもりです」

「『ハンス』と粉ひきは言った。『おまえに私の手押し車をやろう。あまり状態はよくないが、実は片側がなくなっていて、車輪のスポークもどこかおかしい。それでもおまえにあげることにした。私としてはずいぶん気前のいいことだと思うし、多くの人は私がこんなものを手放すなんて馬鹿げていると思うだろう。だが私は世間の人間とは違う。私は寛大さこそ友情の本質だと考えているし、それに私は自分用の新しい手押し車を手に入れたのだ。いいかい、心配しなくていい、必ずおまえにやるよ。』

『なんてご親切なんだろう』と小さなハンスが言い、その丸い愛らしい顔は喜びで輝いた。『家に板切れがあるから、すぐに修理できるよ。』

『板切れだって?』と粉ひきは言った。『それこそ私が納屋の屋根に欲しかったものだ。大きな穴が開いていて、このままだと穀物がみんな湿気てしまう。おまえがそのことを言い出してくれてなんて幸運なんだろう。善行がまた新たな善行を生むというのは本当に不思議なものだな。私はおまえに手押し車をやったし、今度はおまえが板を私にくれる。もちろん、手押し車のほうが板よりずっと価値はあるが、本当の友情はそんなことにこだわらないものだ。さあ、すぐに持ってきてくれ、今日中に納屋の修理に取りかかるよ。』

『もちろんです』と小さなハンスは叫び、小屋に駆け込み、板切れを引っ張り出してきた。

『あまり大きな板じゃないな』と粉ひきは眺めながら言った。『たぶん私が納屋の屋根を修理したら、手押し車の修理に使う分は残らないだろうが、それは仕方がない。さて、今度は私がおまえに手押し車をやったのだから、お返しに花をもらえるだろうね。これが籠だ、ちゃんといっぱいに詰めてくれよ。』

『いっぱいに?』と小さなハンスは少し悲しそうに言った。なぜならその籠はとても大きくて、いっぱいにすると市場に出す花がなくなってしまい、どうしても銀のボタンを取り戻したかったからだ。

『まあ、私が手押し車をやったのだから、花を少しもらうくらい大したことじゃないと思うよ。間違っているのかもしれないが、私は友情、本当の友情にはどんな利己心もないと思っているんだ』と粉ひきは言った。

『親愛なる友よ、私の一番の友だちよ』と小さなハンスは叫んだ。『庭の花は全部あなたに差し上げます。銀のボタンより、あなたに良く思われるほうがずっと大事です』と言って、きれいなサクラソウを全部摘み、粉ひきの籠をいっぱいにした。

『さようなら、小さなハンス』と粉ひきは言い、板を肩にかけ、大きな籠を手に丘を登っていった。

『さようなら』と小さなハンスも言い、手押し車のことで嬉しくなり、元気よく土を掘り始めた。

翌日、ツタを玄関の柱に打ち付けていると、道から粉ひきの声が聞こえた。ハンスは急いで梯子を降り、庭を駆け下り、塀越しにのぞいてみた。

粉ひきは大きな小麦粉の袋を背負って立っていた。

『親愛なる小さなハンスよ』と粉ひきは言った。『この小麦粉の袋を市場まで運んでくれないか?』

『ごめんなさい』とハンスは言った。『でも今日は本当にとても忙しいんです。ツル植物を全部打ち付けないといけないし、花にも水をやらないといけないし、芝生もならさないといけません。』

『まあ、私が手押し車をやろうとしているのに、それを断るのは友達らしくないね』と粉ひきは言った。

『そんなこと言わないでください』と小さなハンスは叫び、帽子を取りに駆け込むと、大きな袋を肩に担いで出かけていった。

その日はとても暑く、道はひどくほこりっぽかった。ハンスは六つ目の道標に着くまでにとても疲れて、座り込んで休むほどだった。しかし勇気を出して進み、ついに市場に到着した。しばらく待った後、粉をとても良い値で売ることができた。そしてすぐに家に帰った。遅くなりすぎて道で盗賊に遭うのを恐れたからだ。

『今日は本当に大変な一日だった』と小さなハンスは寝床につきながら自分に言い聞かせた。『でも粉ひきを断らなくてよかった。彼は私の一番の友だし、それに手押し車をくれるんだから。』

翌朝早く、粉ひきが小麦粉の代金を受け取りにやってきたが、小さなハンスは疲れ切ってまだ寝ていた。

『やれやれ』と粉ひきは言った。『君は本当に怠け者だね。私が手押し車をやろうとしているのに、もう少し働いてもいいじゃないか。怠けるのは大きな罪だし、私は友達がだらしなくしているのは絶対に好かん。はっきり言わせてもらうが、君のためを思って言ってるんだ。もし君が私の友達でなければ、こんなことは夢にも言わないだろう。だが友情の意味は、本音を言い合えることじゃないか。耳に心地よいことを言ってお世辞を言うのは誰でもできるが、本当の友達は嫌なことを言っても気にしないものだ。むしろ、それが本当の友達なら、相手のためにあえてそうするのが良いのだよ。』

『本当にすみません』と小さなハンスは目をこすり、夜帽子を脱ぎながら言った。『でもとても疲れていたので、少しだけ寝床で横になって鳥の歌を聞こうと思ったんです。鳥の歌を聞くと、私はいつも仕事がはかどるんですよ。』

『それはよかった』と粉ひきは小さなハンスの背中をたたきながら言った。『それなら支度ができたらすぐに粉ひき小屋まで来て、納屋の屋根を修理してくれ。』

かわいそうな小さなハンスは、本当は自分の庭で働きたかった。二日間も水やりをしていなかったからだ。でも粉ひきが親友であることから、断るのは気が引けた。

『忙しいと言ったら、やっぱり友達らしくないでしょうか?』と、恥ずかしそうにおずおずと尋ねた。

『まあ、私が手押し車をやろうとしているのだから大した頼みごとじゃないと思うが、もし君が断るなら自分でやるしかないね』と粉ひきは答えた。

『そんな、絶対にいけません』と小さなハンスは叫び、ベッドから飛び起きて着替え、納屋へ向かった。

ハンスは一日中、日が暮れるまで働き続けた。日暮れ時、粉ひきが様子を見にやってきた。

『屋根の穴はもう直ったかい、小さなハンス?』と粉ひきは陽気に叫んだ。

『もうすっかり直りました』と小さなハンスは答え、梯子を降りてきた。

『ああ! 自分以外の人のために働くことほど楽しいことはないな』と粉ひきは言った。

『あなたのお話を聞けるのは本当に大きな特権です』と小さなハンスは座り込み、額の汗をぬぐいながら答えた。『でも私には、あなたのような素晴らしい考えは持てそうにありません。』

『そのうち身につくよ』と粉ひきは言った。『でも、もっと努力しなければいけない。今は友情を実践しているだけだけど、いつかその理論もわかるようになるさ。』

『本当にそう思いますか?』と小さなハンスは尋ねた。

『間違いないさ』と粉ひきは答えた。『でも今は屋根を直してくれたから、家に帰って休むがいい。明日は羊を山まで追っていってほしいんだ。』

かわいそうな小さなハンスは何も言えず、翌朝早く粉ひきが羊を連れて小屋にやってきた。ハンスは羊を山に追って出かけた。その日は一日中かかって往復し、帰ると疲れ切って椅子に座ったまま寝てしまい、次に目が覚めたのは明るい朝だった。

『今日は庭で楽しい時間を過ごせるぞ』とハンスは言い、すぐに働き始めた。

だがどうしたことか、花の世話がまったくできなかった。友達の粉ひきがいつもやってきては長い用事を頼んだり、小屋の仕事を手伝わせたりするからだ。小さなハンスは時々とても困っていた。花が自分から忘れられたと思うのではないかと心配だったが、粉ひきが親友だと思って自分を慰めていた。「だって、手押し車をくれるんだ。それは純粋な寛大さというものだ」と、彼はよく言ったものだ。

こうして小さなハンスは粉ひきのために働き続け、粉ひきは友情についての美しい言葉をたくさん語り、ハンスはそれを手帳に書き留め、夜になると読み返した。彼はとても優秀な学者だったのだ。

さて、ある晩のこと。小さなハンスは暖炉のそばに座っていた。するとドアを激しく叩く音がした。その夜はとても荒れていて、風が家のまわりをうなりながら吹きすさんでいたので、最初は嵐の音かと思った。だが二度目、三度目とさらにはっきりとしたノックが響いた。

『きっと貧しい旅人だろう』と小さなハンスは思い、急いでドアへ駆け寄った。

そこには粉ひきがランタンを片手に、大きな杖をもう一方の手に持って立っていた。

『親愛なる小さなハンスよ』と粉ひきは叫んだ。『ひどく困っているんだ。息子が梯子から落ちて怪我をしてしまって、医者を呼びに行くつもりだったんだが、家が遠いしこんな嵐の夜だから思いついたんだが、代わりにおまえが行ってくれるほうがいいと思う。私はおまえに手押し車をやろうとしているんだから、お返しに何かしてもらうのは当然だよな。』

『もちろんです』と小さなハンスは叫んだ。『わざわざ私に頼んでくださって光栄です。すぐに出かけます。でも夜が暗いので、ランタンを貸してください。溝に落ちそうで怖いので。』

『悪いがそれはできない』と粉ひきは答えた。『それは新しいランタンで、もし何かあったらとても困る。』

『まあ、仕方ありません。無しで行きます』と小さなハンスは言い、大きな毛皮のコートを着て、赤い帽子をかぶり、マフラーを首に巻いて出発した。

なんてひどい嵐だったことか! 夜は真っ暗で小さなハンスにはほとんど何も見えず、風はあまりにも強く、立っているのもやっとだった。しかし彼は勇敢だったので、三時間ほど歩いてやっと医者の家にたどり着き、ドアを叩いた。

『誰だい?』と医者が寝室の窓から顔を出して叫んだ。

『小さなハンスです、お医者さん。』

『何の用だい? 小さなハンス。』

『粉ひきの息子が梯子から落ちて怪我をしました。粉ひきがお医者さんにすぐ来てほしいそうです。』

『分かった!』と医者は言い、馬と長靴、ランタンを用意して下に降り、粉ひきの家へ向けて馬で出発した。小さなハンスはその後を歩いていった。

だが嵐はますます激しくなり、雨は滝のように降った。小さなハンスは前が見えず、馬にも追いつけなかった。ついには道に迷い、沼地へとさまよい込んでしまった。そこは深い穴だらけで、とても危険な場所だった。そして、かわいそうな小さなハンスはそこで溺れてしまった。翌日、やぎ飼いが遺体を見つけ、大きな水たまりに浮かんでいた。それを小屋まで運び帰った。

小さなハンスの葬式にはみんながやってきた。彼はとても人気者だったからだ。そして粉ひきが喪主を務めた。

『私が彼の一番の友達だったから、先頭に立つのは当然だ』と粉ひきは言い、長い黒いマントを着て列の先頭を歩き、しきりに大きなハンカチで目を拭っていた。

『小さなハンスを失ったのは本当に大きな損失だ』と、葬式が終わり、皆が宿で香辛料入りのワインと甘いケーキを食べながらくつろいでいるとき、鍛冶屋が言った。

『私にとっては特に大きな損失だ』と粉ひきは答えた。『だって、もう少しで手押し車をやるところだったのに。今となっては本当にどうしたらいいか分からない。家では邪魔で仕方ないし、状態も悪いから売ってもどうせ値がつかない。もう二度と何かを人にやるのはやめよう。人は寛大になると損をするものだ。』

「それで?」と老いたミズネズミはしばらく沈黙した後に言った。

「それでおしまいだ」と緑色のマヒワは答えた。

「それで粉ひきはどうなったんだ?」とミズネズミが尋ねた。

「ああ、それはまったく知らない」とマヒワは答えた。「それに、私には全然どうでもいいことだ。」

「つまり、おまえには同情心というものがないのだな」とミズネズミは言った。

「あなたはこの話の教訓がよく分かっていないようですね」とマヒワは言った。

「教訓ですって?」とミズネズミは叫んだ。

「教訓さ。」

「つまり、この話には教訓があるって言うのか?」

「もちろんだ」とマヒワは言った。

「まあ、なんてことだ」とミズネズミはとても怒った様子で言った。「それなら最初からそう言ってくれればよかった。もしそうだったら絶対に聞かなかっただろうし、実際、『ふん』と言っていたはずだ。だが今なら言えるぞ」と、ミズネズミは大声で「ふん」と叫び、尻尾を一振りして穴へ戻っていった。

「それで、あのミズネズミのことはどう思う?」と、しばらくしてアヒルが水面をのんびり泳ぎながらやってきて尋ねた。「彼には良いところもたくさんあるけど、私は母親の気持ちがあるので、独身を貫くオスを見ると涙が出てしまうわ。」

「どうやら私は彼を怒らせてしまったようだ」とマヒワは答えた。「実は彼に教訓のある話をしてしまったんだ。」

「それはとても危険なことよ」とアヒルは言った。

そして、私は彼女にまったく同感だ。

驚くべきロケット

王子が結婚することになり、国中が祝賀ムードに包まれていた。王子は花嫁を一年も待ち続け、ついにその姫君が到着したのだ。彼女はロシアの王女で、フィンランドから六頭のトナカイが引く橇に乗ってやってきた。その橇は大きな金色の白鳥の形をしており、白鳥の翼の間に小さな王女が横たわっていた。長い白鼬(オコジョ)のマントは足元まで届き、頭には銀糸の小さな帽子をかぶり、雪の宮殿で育ったせいか、彼女はまるで雪のように青白かった。そのあまりの白さに、人々は姫君が通るたびに驚き、こう叫んだ。「まるで白いバラのようだ!」と。そしてバルコニーから花を投げて祝福した。

城門では王子が姫君を迎えるために待っていた。彼は夢見るような紫色の瞳を持ち、髪は細い金色だった。姫君を見ると、王子はひざまずき、手に口づけした。

「あなたの肖像画は美しかった」と王子はささやいた。「でも、あなたは肖像画よりもずっと美しい。」姫君は頬を赤らめた。

「さっきまで白バラのようだったのに、今は赤バラのようだ」と若い小姓が隣の者にささやき、廷臣たちはみな大喜びした。

その後三日間、町中の誰もが「白バラ、赤バラ、赤バラ、白バラ」と口々に言い合い、王は小姓の俸給を倍にするよう命じた。もっとも、小姓はもともと給料をもらっていなかったので実際には意味がなかったが、それでも大きな名誉とされ、宮廷新聞にもきちんと発表された。

三日間が過ぎると、盛大な結婚式が執り行われた。それは壮麗な儀式であり、新郎新婦は小さな真珠で刺繍された紫色のビロードの天蓋の下を手を取り合って歩いた。その後、五時間にも及ぶ国の宴席が開かれた。王子と王女は大広間の最上座に座り、澄んだ水晶の杯で乾杯した。この杯は真の恋人同士しか飲めないもので、偽りの唇が触れると灰色に曇ってしまうのだった。

「二人が愛し合っているのは、水晶のように明らかだね!」と小姓が言い、王は再び小姓の俸給を倍にした。「なんて名誉だろう!」と廷臣たちは口々に叫んだ。

宴の後には舞踏会が開かれることになっていた。新郎新婦は一緒に「バラの舞」を踊り、王が笛を吹くことになっていた。王の笛はとても下手だったが、誰もそんなことは口が裂けても言えなかった。実際、王は二つの曲しか知らず、どちらを吹いているのか自分でもよくわからなかったが、何をしてもみんなが「すばらしい! すばらしい!」と叫ぶのだった。

催しの最後は、真夜中ちょうどに打ち上げられる盛大な花火だった。王女は生まれてから一度も花火を見たことがなかったので、王は結婚の日には王室の花火師を呼ぶように命じていた。

「花火ってどんなもの?」と、ある朝、テラスを歩きながら姫君は王子に尋ねた。

「それはオーロラに似ている」と王は言った。王はいつも他の人に向けられた質問に答える癖があった。「ただ、ずっと自然なものだ。私は星よりも好きだよ。というのも、彼らがいつ現れるか必ず分かるし、私の笛の演奏と同じくらい楽しい。君もぜひ見るべきだ。」

こうして王の庭の端には大きな観覧席が設けられ、王室の花火師がすべてを所定の位置に並べるやいなや、花火たちは互いに話し始めた。

「世界は本当に美しいね!」と小さなスキッブが叫んだ。「あの黄色いチューリップを見てごらん。まるで本物のクラッカーみたいに素敵だよ。旅をしてよかった。旅は心を大いに豊かにして、あらゆる偏見を消し去ってくれるんだ。」

「王の庭が世界だなんて、ばかなスキッブだ」とローマンキャンドルが言った。「世界はとてつもなく広い場所で、隅々まで見て回るには三日はかかるぞ。」

「愛する場所なら、どこだって自分にとっての世界よ」と思索的なキャサリンホイールが叫んだ。彼女は若い頃、古い松箱に取り付けられていたことがあり、自分の壊れた心を誇りに思っていた。「でも、今はもう愛なんて流行らない。詩人たちがそれを殺したの。あまりにもたくさん書いたから、誰も信じなくなったのよ。驚くことじゃないわ。真の愛は苦しみ、沈黙するもの。私も昔は――でも今となってはどうでもいいこと。ロマンスなんて過去のものよ。」

「ばかばかしい!」とローマンキャンドルが言った。「ロマンスは決して死なない。月のように、永遠に生きている。例えば、新郎新婦は本当にお互いを愛し合っている。今朝、同じ引き出しにいた茶色い紙の薬莢から、最近の宮廷の噂を全部聞いたばかりだ。」

だがキャサリンホイールは首を振った。「ロマンスは死んだ、ロマンスは死んだ、ロマンスは死んだ」と彼女はつぶやいた。彼女は、同じことを何度も繰り返せば最後には本当になると信じているタイプだった。

突然、鋭く乾いた咳が聞こえて、皆が辺りを見回した。

咳の主は、長い棒の先に結び付けられた、背が高く傲慢そうなロケットだった。彼は何か発言する前には必ず咳をして、注目を集めようとした。

「えへん、えへん!」と彼が言うと、皆が耳を傾けた。ただし、哀れなキャサリンホイールだけはまだ首を振りながら「ロマンスは死んだ」とつぶやき続けていた。

「静粛に! 静粛に!」とクラッカーが叫んだ。彼は少しばかり政治家気取りで、地元の選挙でも常に目立った役割を果たしていたので、議会用語をよく知っていた。

「まったく死んだわ」とキャサリンホイールはささやき、そのまま眠りに落ちた。

完全に静かになると、ロケットは三度咳払いをして語り始めた。彼はまるで自分の回想録を口述するかのように、非常にゆっくりと明瞭に話し、話しかける相手の肩越しにいつも目をやった。実に堂々とした態度だった。

「王子様にとってなんと幸運なことだろう」と彼は言った。「ぼくが打ち上げられる日にちょうど結婚できるとは。まるで前もって計画されていたかのようだが、王子というのはいつだって運がいいものさ。」

「まあ!」と小さなスキッブが言った。「私は逆だと思っていたよ、王子のために私たちが打ち上げられるんだって。」

「君の場合はそうかもしれない」とロケットは答えた。「実際、その通りだろうね。だが私の場合は違う。私はとても特別なロケットで、特別な両親のもとに生まれた。母はその時代で最も有名なキャサリンホイールで、優雅なダンスで知られていた。彼女が公の場で初めて登場した時は、消える前に十九回も回転して、回るたびに七つのピンク色の星を空に撒き散らした。直径三フィート半もあり、最高級の火薬でできていたんだ。父も私と同じロケットで、フランス系だった。あまりにも高く飛んだから、人々はもう戻ってこないのではと恐れたほどだ。でも彼はとても親切な性格だったから、最後は見事な金色の雨になって降りてきた。新聞も父の活躍を大いに褒め称え、宮廷公報に至っては『花火芸術の偉業』とまで評したほどだ。」

「花火芸術、花火芸術だろう」とベンガルライトが言った。「自分の缶にそう書いてあるのを見たから間違いない。」

「私は『パイロテクニック』と言ったんだ」とロケットは厳しい口調で答えた。ベンガルライトはすっかり意気消沈し、自分の地位を示すために小さなスキッブたちをいじめ始めた。

「さて、私は――」とロケットは続けた。「私は何を話していたかな?」

「自分のことを話していたよ」とローマンキャンドルが答えた。

「もちろんだ、興味深い話をしていたのは覚えている。あんな無礼な邪魔が入らなければ。私は無礼や悪い作法が大嫌いで、極度に繊細なんだ。世界中で私ほど繊細な者はいないと断言できる。」

「繊細な人って何だ?」とクラッカーがローマンキャンドルに尋ねた。

「自分にタコがあるせいで、いつも他人のつま先を踏みつける人のことさ」とローマンキャンドルが小声で答え、クラッカーは爆発しそうなほど笑い転げた。

「一体何を笑っているんだ?」とロケットが尋ねた。「私は笑っていないぞ。」

「私は幸せだから笑っているんだ」とクラッカーが答えた。

「それは実に利己的な理由だ」とロケットは怒って言った。「君にそんな権利はない。他人のことを考えるべきだ。いや、実際には私のことを考えるべきだ。私は常に自分のことばかり考えているし、他の皆にもそうしてほしいと思っている。それを共感というんだ。それは美徳の一つで、私は非常に高いレベルで持ち合わせている。例えば、今夜私に何かあったら、なんという不幸だろう! 王子と王女は二度と幸せになれず、結婚生活すべてが台無しになるだろうし、王に至ってはきっと立ち直れない。本当に、自分の立場の重大さを思うと、涙が出そうになる。」

「他人を喜ばせたいなら、乾いていた方がいいぞ!」とローマンキャンドルが叫んだ。

「もちろん」とベンガルライトが今度は元気を取り戻して叫んだ。「それが常識だ。」

「常識だと?」とロケットは憤慨して言った。「私は常識なんて持ち合わせていないし、極めて特別で非凡なんだ。常識なんて想像力のない者は誰でも持てる。だが私は想像力がある。なぜなら私は物事を現実のままに考えず、常に全く違うふうに考えるからだ。自分を乾かしておくことに関しては、ここには感情的な性質を理解できる者など一人もいないようだ。だが、私は気にしない。人生において自分を支える唯一のものは、他の全員が自分より圧倒的に劣っているという意識であり、私は常にその感覚を育んできた。だが、君たちには心がない。まるで王子と王女が今結婚したばかりでないかのように、笑ったりはしゃいだりしている。」

「本当に、なぜいけない?」と小さなファイヤーバルーンが叫んだ。「とても喜ばしいことじゃないか。僕が空高く舞い上がる時、星たちにこの素敵なお嫁さんのことを話してあげるつもりだ。きっと星たちも光って喜んでくれるよ。」

「ああ、なんて浅薄な人生観だろう!」とロケットが言った。「だが予想通りだ。君には何もない、空っぽで中身がない。もしかしたら王子と王女は、深い川のある国に住むかもしれない。そしてたった一人の息子、王子そっくりのブロンドの髪に紫色の目を持つ小さな男の子が生まれるかもしれない。そしてある日、その子が乳母と散歩に出かけ、乳母が大きなニワトコの木の下で居眠りし、その間に坊やが深い川に落ちて溺れるかもしれない。なんて恐ろしい不幸だろう! たった一人の息子を失うなんて、まったく悲劇だ! 私はきっと立ち直れない。」

「でも、彼らは息子を失っていないよ」とローマンキャンドルが言った。「何の不幸も起きていない。」

「そんなことは言っていない」とロケットは答えた。「そうなるかもしれないと言っただけだ。もし本当にそうなっていたら、これ以上何も言うことはない。こぼれたミルクを嘆く人々は嫌いだ。だが、彼らが息子を失うかもしれないと考えると、私は大いに心を動かされるのだ。」

「確かに心が動かされているな!」とベンガルライトが叫んだ。「これほど感傷的な人には会ったことがない。」

「君ほど無礼な人間も見たことがない」とロケットが言った。「君には王子への私の友情が理解できない。」

「君は王子のことさえ知らないじゃないか」とローマンキャンドルがうなった。

「知っているなんて一言も言っていない」とロケットは答えた。「もし知っていたら、むしろ友人にはならなかったかもしれない。友人を知ることは非常に危険なことだ。」

「本当に乾いていた方がいい」とファイヤーバルーンが言った。「それが一番大事だ。」

「君には大事だろうが、私は泣きたい時は泣く」とロケットは言い放ち、実際に本物の涙を流し始めた。その涙は棒を雨粒のように伝い流れ落ち、ちょうど新居を探していた二匹の小さなカブトムシを溺れさせかけた。

「本当にロマンチックな性格なのね」とキャサリンホイールは言った。「何もないのに涙を流すんだから。」そして大きくため息をつき、松箱のことを思った。

だがローマンキャンドルとベンガルライトはすっかり憤慨し、「デタラメだ、デタラメだ!」と大声で叫び続けた。彼らはとても実利的で、何か気に食わないことがあると、すぐに「デタラメ」と呼ぶのだった。

そして月が、見事な銀の盾のように昇り、星々が輝き始め、宮殿から音楽が聞こえてきた。

王子と王女が踊りの先頭に立った。二人の踊りはとても美しく、背の高い白いユリたちが窓からそっと中をのぞき、真っ赤なポピーたちは首を縦に振って拍子を取った。

やがて十時の鐘が鳴り、十一時、十二時と続き、真夜中の鐘が鳴り終わると、皆がテラスに出てきた。王は王室花火師を呼び寄せた。

「花火を始めなさい」と王が言い、王室花火師は深々とお辞儀をして庭の端へ進んだ。彼には六人の従者がついており、皆長い棒の先に火のついた松明を持っていた。

それはまさに壮麗な光景だった。

ウィズ! ウィズ! とキャサリンホイールはぐるぐる回り、ブーム! ブーム! とローマンキャンドルが鳴った。するとスキッブたちはあちこちで踊り、ベンガルライトはあたりを真紅に染めた。「さようなら!」とファイヤーバルーンが叫びながら舞い上がり、青い火花を撒き散らした。バン! バン! とクラッカーたちが楽しそうに応じた。皆大成功だった、ただし特別なロケットだけは別だった。泣いて濡れすぎてまったく発射できなかったのだ。彼の中で一番良い部分である火薬も、涙でぐっしょり濡れて役に立たなかった。彼がいつも見下して話もしなかった身内たちが、皆見事な黄金の花火となって空に咲き誇った。「万歳! 万歳!」と宮廷は叫び、小さな王女は喜んで笑った。

「きっと特別な機会のために、私を取っておいているのだろう」とロケットは言った。「間違いなく、そういうことだ。」彼は以前にも増して偉そうな顔をした。

翌日、作業員たちが後片付けにやって来た。「これは明らかに使節団だな」とロケットは言い、「ふさわしい威厳で迎えよう」と鼻を高く上げ、何か非常に重要なことを考えているふりをして、厳しい表情を作った。だが誰も彼に気づかず、帰る直前になってやっと一人が目に留めた。「おい! なんてダメなロケットだ!」と叫び、ロケットを塀越しに溝へ投げ捨てた。

「ダメなロケット? ダメなロケット?」と彼は空中で叫んだ。「そんなはずはない! 立派なロケット、そう言ったのだ。ダメ(バッド)も立派(グランド)も、とても似ているし、実際よく同じものさ。」そして彼は泥の中に落ちた。

「ここは居心地が悪いな」と彼は言った。「だが、きっと流行の保養地なのだろう。健康を取り戻すために送られたに違いない。私は確かに神経がすっかりやられているし、休息が必要なんだ。」

すると、宝石のような目と緑色のまだら模様の体を持つ小さなカエルが彼のところに泳いで来た。

「新顔だね!」とカエルは言った。「でも、やっぱり泥ほど素晴らしいものはないよ。雨の日と溝があれば、私は大満足さ。今日は午後も雨が降ると思う? 私はそう願っているんだけど、空は抜けるような青さで雲もない。残念だなあ!」

「えへん、えへん!」とロケットは言い、咳を始めた。

「なんて素敵な声なんだ!」とカエルは叫んだ。「本当にカエルの鳴き声みたいで、鳴き声こそ世界で最も音楽的な音さ。今夜はうちのコーラスを聞かせてあげるよ。農家の家の傍にある昔のカモ池に集まって、月が昇るとみんなで合唱するんだ。あまりに素晴らしいので、みんな寝ずに聞き入ってしまうほどさ。昨日も農夫の奥さんが母親に、私たちのせいで夜一睡もできないって言っていたよ。人気者って本当に嬉しいものだ。」

「えへん、えへん!」とロケットは怒って言った。自分が一言も発せられないことが彼には大いに不満だった。

「本当に素敵な声だよ」とカエルは続けた。「ぜひカモ池においでよ。私は今から娘たちを探しに行くんだ。美しい娘が六人いて、カワカマスに会わないか心配でならない。あいつはまったくの怪物で、ためらいなく娘たちを朝食にしてしまうからね。じゃあ、またね。とても楽しい会話だったよ、本当に。」

「会話だって?」とロケットは言った。「君がずっと一方的に話していたじゃないか。それは会話じゃない。」

「誰かが聞かなきゃいけないからね」とカエルが言った。「私は自分で全部話すのが好きなんだ。時間も節約できるし、議論も避けられる。」

「でも私は議論が好きなんだ」とロケットは言った。

「それは困るな」とカエルは満足げに言った。「議論なんてとても下品だよ。上流社会の人々はみんな全く同じ意見を持っているものさ。じゃあ二度目のさよならだ、向こうに娘たちが見える。」そしてカエルは泳ぎ去った。

「君は本当に癪に障る奴だな、無作法だし。自分のことばかり話すなんて、私が自分のことを話したい時に。これこそ利己的というもので、私のような性質の者には最も忌まわしいものだ。私は共感的な人間として有名だ。君も私を見習うべきだよ。これ以上の手本はないぞ。今こそ学ぶチャンスだ、すぐに王宮に戻るつもりだから。私は王宮の人気者で、昨日王子と王女が私のために結婚したくらいだ。まあ、君には分からないだろうね、田舎者だから。」

「彼に話しても無駄だよ」と大きな茶色のガマの穂の上にとまっていたトンボが言った。「まったく意味がない。もう行ってしまったんだから。」

「それは彼の損で、私の損じゃない」とロケットは答えた。「気に留めてくれないからといって、話すのをやめる気はない。自分の話を聞くのは大きな楽しみのひとつだ。しょっちゅう自分と長い会話をするんだが、あまりに賢すぎて自分で一言も分からないこともある。」

「それならぜひ哲学の講義をするべきだ」とトンボが言い、美しい羽を広げて空へ舞い上がっていった。

「ここに残らないとは馬鹿な奴だ!」とロケットは言った。「彼にとってこれほど知性を磨くチャンスは滅多にないのに。でも、私はまったく気にしない。私のような天才は、いつか必ず評価されるものだ。」そう言うと、泥の中にさらに沈み込んだ。

しばらくして大きな白いアヒルが彼のところにやって来た。そのアヒルは黄色い脚と水かきのついた足を持ち、よたよたと歩く姿で評判の美人だった。

「ガーガーガー」とアヒルは言った。「なんて変な形なの! 生まれつきなの? それとも事故のせい?」

「君がずっと田舎暮らしだったのは明らかだ」とロケットは答えた。「そうでなければ、私が誰か分かるはずだ。だが君の無知は仕方ない。他人が自分ほど特別であることを期待するのは不公平だからね。君はきっと、私が空高く舞い上がり、金色の雨を降らせて戻ってこられると聞いたら驚くだろう。」

「それが何の役に立つか分からないね」とアヒルは言った。「牛のように畑を耕したり、馬のように荷車を引いたり、コリー犬のように羊の世話をするなら、大したものだけど。」

「おやおや」とロケットは非常に高慢な口調で叫んだ。「君は下層階級の出だな。私のような地位の者は、決して実用的なことなどしない。私たちには特定の芸があればそれで十分さ。私はいかなる種類の勤労にも共感したことはない、ましてや君が勧めるようなことにはなおさらだ。実のところ、労働というのは何もすることがない人間の逃げ場にすぎないと、私は常々考えている。」

「まあまあ」と、非常に穏やかな性格で誰ともけんかをしないアヒルが言った。「みんな好みはそれぞれ違うものだ。ともかく、あなたがここに住むつもりなら嬉しいんだけど。」

「とんでもない!」とロケットは叫んだ。「私はただの訪問者だ、それも特別な訪問者だ。この場所はちょっと退屈に思える。社交もなければ、孤独もない。つまり、ここはまさに郊外そのものだ。おそらく宮廷に戻るだろう、なぜなら私は世間に衝撃を与える運命にあるとわかっているからだ。」

「私もかつては公の場に出ようと思ったことがある」とアヒルは言った。「世直ししなきゃいけないことがたくさんあるからね。実際、少し前には会合の議長も務めて、私たちが気に入らないもの全部に反対する決議を出したよ。でも、あまり効果がなかったみたいだ。今は家庭生活に専念して、家族の世話をしているんだ。」

「私は公の場のために生まれてきたんだ」とロケットは言った。「私の親族もみなそうだよ、たとえ一番身分が低くてもね。私たちが現れると、必ずみんなの注目を集める。私はまだ実際に打ち上げられたことはないが、その時が来れば、それは壮観な見ものになるだろう。家庭生活なんて、すぐに年をとらせ、高尚なことから心を逸らしてしまう。」

「そうだ、人生の高尚なものは素晴らしいね!」とアヒルが言い、「それで思い出したけど、おなかが空いたな」と言って、川を下って泳いで行き、「ガーガーガー」と鳴いた。

「戻っておいで! 戻っておいで!」とロケットは叫んだ。「君に言いたいことがたくさんあるんだ!」だがアヒルはロケットに全く注意を払わなかった。「彼女がいなくなってよかった」とロケットは心の中で言った。「あのアヒルは、まったくもって中流階級的な考え方の持ち主だ。」そう思いながら、ロケットはさらに泥の中へと沈み、天才の孤独について考え始めた。

その時、突然、白いスモックを着た二人の少年が、やかんと薪を持って堤の方から走ってきた。

「これは使節団に違いない」とロケットは言い、できるだけ威厳のある様子を装った。

「おい!」とひとりの少年が叫んだ。「見てよ、この古い棒切れ! どうしてこんなところにあるんだろう。」そう言って、ロケットを溝から拾い上げた。

「古い棒切れ、だって? そんなはずはない! ゴールド・スティック、つまり金の棒って言ったんだ。金の棒だなんて、なんて褒め言葉だ。きっと私を宮廷の高官と間違えているに違いない!」

「火にくべようよ」ともうひとりの少年が言った。「やかんを沸かすのに役立つよ。」

二人は薪を積み重ね、その上にロケットを置き、火をつけた。

「これは壮観だ!」とロケットは叫んだ。「白昼堂々、私を打ち上げてくれるんだ、みんなが見られるように。」

「じゃあ、眠ろう。目が覚めたらやかんも沸いてるだろう」と二人は言い、草の上に横になって目を閉じた。

ロケットはとても湿っていたので、火がつくまで時間がかかった。しかしついに火はロケットを包んだ。

「さあ、いよいよだ!」とロケットは叫び、体を固くまっすぐに伸ばした。「私はきっと星より高く、月より高く、太陽より高く昇るだろう。いや、きっと――」

シュッ、シュッ、シュッと音を立てて、ロケットはまっすぐ空へと昇っていった。

「素晴らしい! 私は永遠にこのまま行き続けるだろう。なんて成功なんだ!」

だが、誰もそれを見ていなかった。

その後、ロケットは全身が妙にしびれるような感覚を覚え始めた。

「今度は爆発する番だ!」と叫んだ。「世界中を火の海にして、あまりの大きな音に、これから一年間は誰も他の話題を口にできなくなるぞ。」そして実際、ロケットは爆発した。バン! バン! バン! と火薬が鳴り響いた。それは間違いなく爆発だった。

だが、誰もその音を聞いていなかった。白いスモックの二人の少年ですら、ぐっすり眠っていたのだ。

そして、ロケットに残されたのは棒切れだけで、それは溝のそばを散歩していたガチョウの背中に落ちてきた。

「なんてこと!」とガチョウは叫んだ。「空から棒が降ってくるなんて!」そして水の中へ駆け込んだ。

「やっぱり私は大きな騒ぎを起こす運命なのだ」とロケットは息も絶え絶えにつぶやき、ついに燃え尽きた。